EL campamento emediano bullía. Los guerreros se preparaban para el enfrentamiento con el ejército de Demónicus. Todo indicaba que la guerra iba a ser cruenta y duradera. Los ánimos estaban exaltados y había una gran tensión en el ambiente. Continuamente llegaban partidas de soldados y caballeros para alistarse. Las tiendas se multiplicaban y la hostilidad podía respirarse. Los habitantes de los pueblos cercanos corrieron a esconderse en las montañas.

A media mañana apareció Armadía, la reina en cuyo nombramiento medió Arturo, al frente de quinientos hombres armados dispuestos a dar la vida por sus aliados.

—¡Arturo! —exclamó la mujer abrazándole.

—¡Armadía! —dijo el jefe del Ejército Negro—. ¡Me alegro de recibirte! ¡Tu ayuda nos vendrá muy bien! ¡Nos haces falta!

—Pero, muchacho, ¿qué te ha ocurrido?

—He perdido la vista, querida Armadía —respondió Arturo—. Pero no quiero que sientas compasión por mí. Soy el jefe de un gran ejército y sabré cumplir con mi deber, puedes estar segura.

—He venido para ayudaros a eliminar a ese maldito hechicero y castigar a Alexander de Fer. Un hombre que secuestra a una reina para ganar una guerra no merece piedad.

—Creemos que Emedi está prisionera en la Cúpula Ardiente de Demónicus —explicó Arquimaes—. Vamos a liberarla.

—Puedes estar seguro, alquimista —afirmó Armadia.

—Ojalá todo acabe pronto —deseó Amarofet—. Esta maldita guerra no puede traer buenas consecuencias.

Arturo escuchó a Amarofet y sintió una gran preocupación. Al fin y al cabo, iban a enfrentarse a su padre.

—Amarofet, ¿puedes acompañarme a las caballerizas? —le pidió—. Ayúdame a elegir un caballo para el torneo con el caballero Justiniano.

—¿Me permitís que os acompañe? —intervino Crispín, siempre atento a los deseos de su caballero—. Sé mucho de caballos.

—Ayuda a los hombres de Armadia a instalarse. Búscales un buen sitio —respondió Arturo—. Amarofet y yo nos ocuparemos de encontrar una buena montura.

Crispín iba a responder para decir que prefería ir con él, cuando se percató de que Arquimaes le hacía una seña, así que decidió callarse.

Arturo puso su mano sobre el brazo de Amarofet y se alejaron.

—¿Qué ha ocurrido? —preguntó la reina Armadia.

—Se topó con Frómodi, el ser más vil y abyecto que estas tierras han conocido —explicó Forester—. Y le ha costado caro. Le ha quemado los ojos por intentar ayudarnos.

—Y tú, ¿quién eres? No pareces un caballero, pero tampoco tienes aspecto de criado —preguntó Armadía.

—Es mi padre. Se llama Forester y es el jefe de los proscritos de Amórica —explicó Crispín con un ligero tono de orgullo—. Es un gran luchador.

—¿Y tu brazo? —se interesó Armadia.

—Lo he perdido a manos de una bruja que formaba parte de mi gente —respondió Forester—. Górgula es una traidora que ahora sirve al infame rey Frómodi. Ese miserable se quedó con mi brazo y ahora está unido a su cuerpo. Pero he jurado arrebatárselo y cobrarme su vida. Recuperaré lo que es mío.

—¿Cómo? ¿Me tomas el pelo? Un brazo no puede unirse a otro cuerpo…

—Si tienes tiempo, te lo puedo explicar, majestad.

—Esta noche vendré en busca de una explicación a esta misteriosa historia que me cuentas.

—Mi historia es tan enigmática como la tuya. ¿Cómo conseguiste ser reina? —preguntó Forester.

—Gracias al apoyo de Arturo, el mejor caballero que he conocido nunca. Hasta la noche, noble proscrito. Enciende una buena fogata que nos caliente para que podamos hablar —propuso Armadia montando sobre su robusto caballo—. En cuanto instale a mis hombres, vendré a verte.

* * *

Alexander de Fer y Demónicia llevaban varias horas en la cámara de la hechicera, celebrando el éxito de la misión del caballero carthaciano.

—Como veis, mi señora, he cumplido vuestros deseos. La reina Emedi está en vuestro poder —dijo Alexander—. Ahora espero mi recompensa.

—Alexander, esa mujer de la que estás enamorado es un sueño. Debes considerarte feliz por tener amor en tu corazón, pero debes aceptar que nunca se casará contigo. No existe. Es un espejismo.

—He raptado a Emedi y he traicionado a Arturo, mi salvador, para satisfaceros —se quejó el caballero—. Ahora quiero…

—No insistas, Alexander —le cortó Demónicia—. Has hecho lo que debías. Te recompensaré con grandeza. Te nombraré jefe de mis ejércitos. Tendrás fortuna y poder. Conquistarás Carthacia y pasarás a la historia como un gran guerrero. Desde ahora te llamarás Alexander de Fermónicus I y serás rey. Ésta es mi recompensa.

—Os lo agradezco, mi señora, pero yo solo quiero estar con la mujer de mis sueños.

—Esa mujer la has creado tú, amigo Alexander —explicó Demónicia—. Es el resultado de tus obsesiones y resume todas tus fantasías.

—Mi corazón está helado, señora —insistió Alexander—. Necesito su compañía.

—Ten paciencia y sírveme. Conmigo obtendrás todo lo que necesitas.

Alexander se sintió frustrado. Había soñado muchas veces con una mujer idéntica a Demónicia. Pero ahora se mostraba inaccesible y se revelaba como un sueño, y eso la hacía aún más deseable. ¿Qué podía hacer para conseguirla?

—Solo te queda una cosa por hacer, Alexander —dijo la hechicera—. ¡Matar a Arturo! Entonces empezarás una nueva vida. Serás un hombre poderoso. Y es posible que me intereses.

—Si lo mato, ¿obtendré vuestro amor? —balbució Alexander.

—Escucha, Alexander. Soy mucho más de lo que crees. Soy más que un sueño. Y conseguir un sueño es caro. Tienes que pagar un precio muy alto. Yo solo prestaré atención a quien sea capaz de entregarme lo que le pido: Carthacia.

—¿Queréis que conquiste Carthacia para vos?

—Si lo haces, tendrás tanto poder que te creerás un dios —afirmó la hechicera—. Conquistarás tierras y serás recordado como el guerrero más valiente que se haya conocido nunca. Formarás parte de la leyenda.

—Creo, mi señora, que después de lo que he hecho, seré recordado como el gran traidor.

—Te equivocas. Cuando hayamos acabado con esos emedianos y no quede nadie para hablar de tu traición, todos te conocerán como un rey valiente y poderoso. Te lo garantizo.

* * *

Arturo y Amarofet entraron en las caballerizas caminando despacio, sin prisa.

—Necesitarás un caballo poderoso y obediente para luchar contra Justiniano —sugirió la joven—. Va a ser un combate duro. Debes actuar con precisión.

—Lo único que necesito saber es que estás de mi lado —respondió Arturo.

—Sabes que daría mi vida por ti. Lo sabes de sobra.

—Esta batalla es para eliminar a tu padre de la faz de la tierra. Y por mucho que quieras estar junto a mí, siempre te quedará la duda de si debes luchar en mi bando o en el suyo.

—¿Qué quieres que haga, Arturo? ¿Qué esperas de mí? —preguntó la joven.

—Que te retires a Ambrosia. Que permanezcas neutral. No resistirás ver a tu padre ensartado por mi espada. Porque eso es lo que va a ocurrir. Me odiarás para el resto de tu vida. Y yo necesito que me quieras. Por eso te pido que te marches a Ambrosia y esperes allí pacientemente a que todo termine.

Amarofet guardó unos minutos de silencio mientras Arturo pasaba la mano sobre el lomo de un poderoso caballo que ella le había señalado.

—Quizá no lo recuerdes, Amarofet, pero yo te maté —confesó Arturo—. Ante el castillo de Emedi, te clavé mi espada y acabé con tu vida. Entonces te llamabas Alexia.

—Mi memoria falla mucho, pero hace tiempo que tengo pesadillas en las que me matas —reconoció la joven—. En mis sueños me has matado mil veces. Pero estoy a tu lado. No tendré dudas… Además, sé que mi padre ha muerto. Nos encontramos con él en el Abismo de la Muerte.

—No debes fiarte. Tu padre es un gran hechicero que conoce los secretos de la vida y de la muerte. Puede que no esté tan muerto como crees. Por eso te pido, Amarofet… Alexia… que te marches a Ambrosia. Allí pondrás tus sentimientos a salvo. No quiero que veas lo que va a ocurrir aquí.

—No, Arturo. Me quedo contigo. He decidido que nada me hará cambiar de idea. Lucharé a tu lado.

—¿Y si te encuentras con él en el campo de batalla? ¿Y si tienes que decidir entre clavar tu espada en su cuerpo o en el mío? ¿Qué harías entonces? —preguntó Arturo, lleno de incertidumbre.

—La verdad es que no lo sé, Arturo. Pero no voy a eludir esta lucha. Me has devuelto la vida y soy feliz a tu lado. ¡No me marcharé!

Arturo apretó los puños. Aquella situación le exasperaba. Se dedicó a elegir el corcel y pasó su mano sobre el lomo de varios animales, palpando sus ijares y acariciando sus patas.

—Elijo este caballo —dijo al cabo de un rato—. Parece fuerte y robusto. Es lo que necesito.

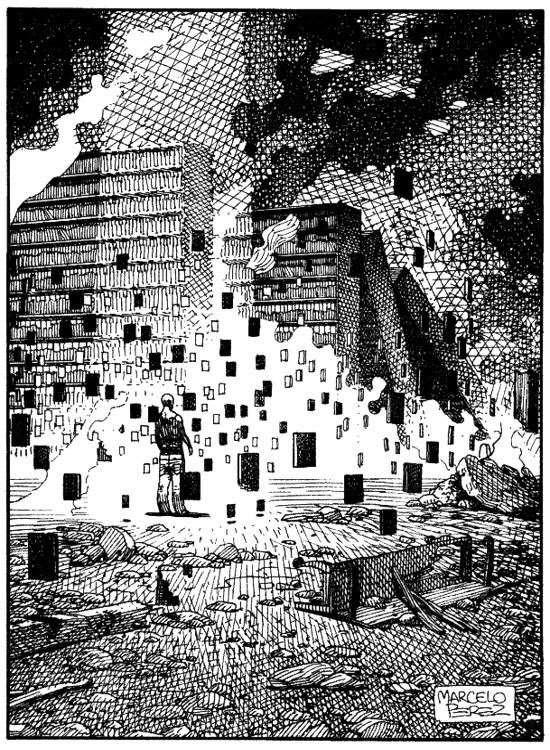

LA onda expansiva me ha golpeado. El eco de la explosión todavía retumba en mis oídos, en mi corazón y en todo mi ser. Ni siquiera soy capaz de determinar hasta qué punto me ha afectado.

La gigantesca nube de humo se está disipando. Algunas siluetas se dibujan tras esa cortina grisácea, que se desplaza igual que las nubes de tormenta.

Empiezo a ver los restos del autobús. A causa de la terrible explosión ha quedado triturado y retorcido como una escultura siniestra.

Hay trozos de hierros, maderas y piedras por todas partes y todavía salen llamas de su interior. Es una imagen sobrecogedora.

—¡Metáfora!

Me tiembla el cuerpo y sufro una rara sensación de vértigo. Tengo los oídos taponados y soy incapaz de moverme. La detonación ha sido muy fuerte y me ha afectado de lleno. Tengo la ropa hecha jirones, la cara me arde y respiro con dificultad.

No sé explicarlo, pero tengo la certeza de que algo me ha protegido. Una especie de escudo o algo así.

—¡Metáfora! —grito—. ¡Metáfora!

Silencio y ruido a la vez. Cascotes que caen. Agua que sale de una cañería que ha reventado. Algunas alarmas de las tiendas y de varios automóviles se han disparado. El ruido es insoportable.

—¡Metáfora! —grito abriéndome paso entre la barrera de humo y polvo.

Veo una silueta humana desdibujada entre la niebla tóxica. ¡Creo que es Metáfora!

—¡Arturo! —grita con voz temblorosa—. ¡Estoy aquí!

Es evidente que algo la ha protegido. Por eso está viva. ¿Habrá sido lo mismo que me ha salvado a mí?

—¿Qué ha pasado? —pregunta cuando la abrazo.

—No lo sé —respondo—. Creo que había una bomba en ese autobús.

Su cuerpo tiembla, igual que su voz.

—¿Ha muerto alguien? —pregunta como si no supiera dónde está—. ¿Has visto a mi madre?

—No he visto a nadie. En seguida sabremos qué ha pasado. No te muevas. Respira hondo.

—Mi madre… Tu padre… Están dentro de la Fundación.

Ahora empiezo a distinguir el perfil del edificio… o lo que queda de él. La fachada ha desaparecido casi por completo. Es imposible entrar y supongo que tampoco se puede salir. La bomba ha destrozado mi hogar. Lo ha reducido a cenizas. ¡La Fundación acaba de morir! ¡Mi mundo acaba de desaparecer!

—¡Papá! ¡Norma! ¡Sombra! —grita desesperadamente.

—¡Tenemos que encontrarlos! —propone Metáfora.

—¡Mahania…! ¡Patacoja!

—¡Mamá! ¡Mamá! —grita Metáfora corriendo hacia las ruinas de la Fundación.

La agarro del brazo y la detengo.

—¡Espera! ¡Hay que asegurarse de que no haya otra bomba! ¡Espera un poco!

—¡Mi madre está dentro y tengo que sacarla! —responde intentando soltarse.

—¡Mi padre también está ahí! ¡Pero hay que esperar! ¡No te muevas!

Consigo sujetarla a duras penas, pero continúa gritando.

—¡Mamá! ¡Mamá!

Aunque sé que dentro hay muchas personas que seguramente necesitan ayuda, intento mantener la calma. Entonces, Metáfora también se da cuenta de que es mejor no precipitarse.

—¿Qué hacemos? —me pregunta.

—Ser prudentes —digo.

Estoy decidido a entrar, pero tengo que ser precavido. Voy a esperar a que el humo se evapore. También necesito asegurarme de que las vigas no se van a derrumbar en cuanto ponga los pies en el edificio. Además, y esto es lo peor, temo que haya otra bomba dispuesta a explotar.

—¡Mira, un coche viene hacia aquí! —dice Metáfora.

Es un vehículo policial que se acerca a nosotros y nos cierra el paso.

—¡Quietos, chicos! ¡No os mováis de aquí! ¡Este lugar es peligroso! —ordena un agente.

—¡Nuestros padres están ahí dentro! —respondo.

—Si no queréis complicar más la situación, ¡quedaos ahí! —ordena categóricamente saliendo del coche—. Es peligroso.

El montón de ruinas en el que ahora se ha convertido la Fundación no deja de arder. Se oyen ruidos de vigas y estructuras que caen incesantemente. El policía tiene razón: sería un suicidio entrar.

Abrazo a Metáfora y la aparto de la acera. Escuchamos las sirenas de los coches de bomberos. Los dos agentes se dan la vuelta y hacen señales a sus compañeros.

—Escucha, Metáfora, quédate aquí —le pido—. Yo voy a intentar entrar por la parte trasera. Quizá pueda salvarlos.

—¡Voy contigo! Si me quedo, me volveré loca —casi suplica.

—Está bien, pero me esperarás en la puerta del jardín. Prométeme que no entrarás. ¿De acuerdo?

—¡De acuerdo!

—Pues vamos allá.

Damos un pequeño rodeo y nos alejamos de la zona principal, donde la policía y los bomberos ya están actuando. Entramos en una callejuela en la que algunas personas se asoman tímidamente a las ventanas o salen a la calle en busca de información. ¡Están aterradas!

—¿Qué ha pasado? —grita un hombre—. ¿Qué ha ocurrido?

Pero nadie le responde. El silencio es la mejor explicación.

En seguida alcanzamos la parte trasera de la Fundación, donde el destrozo es menor. Algunas partes están incendiadas, pero el derrumbe de muros apenas se aprecia. Es evidente que la onda expansiva ha afectado principalmente a la fachada.

Nos detenemos y observamos la situación. La puerta de madera ha sido arrancada de cuajo y se encuentra en medio de la calle, totalmente destrozada.

—Entremos antes de que lleguen los bomberos —propongo—. Luego no nos dejarán pasar. ¡Vamos!

Corremos directamente hacia el hueco de la puerta y pasamos sin que nadie nos detenga. Llegamos al jardín, donde vemos a Patacoja envuelto en humo, tosiendo y quejándose.

—¡Patacoja! ¿Estás bien? —le grito—. ¿Me oyes?

Pero no me hace caso y no se da cuenta de nuestra presencia hasta que estamos a su lado. Está aturdido, tiene la mirada vacía y parece ausente.

—¡No nos oye! ¡La explosión le ha dejado sordo! —explica Metáfora mientras le ayuda a sentarse en el suelo.

—Quédate con él, voy a entrar —le pido.

—¡Ten cuidado, Arturo!

Llego a la puerta del edificio, que está también fuera de su sitio, y le doy un ligero empujón que la hace caer al suelo. En el interior, una gran masa de humo me impide ver. Consigo distinguir algunas zonas iluminadas por las llamas. El fuego se ceba con toda la madera y el papel que contiene la Fundación, causando verdaderos estragos. Es un infierno. Nunca había visto nada semejante.

Escucho voces a mi derecha. Alguien grita.

—¡Socorro! ¡Ayuda, por favor!

Reconozco la voz del marido de Mahania.

—¿Dónde estás, Mohamed?

—¡Aquí, Arturo! ¡En la portería!

Voy en su busca, pero no se ve nada. Tropiezo continuamente con cascotes, muebles y otros objetos que no identifico.

—¡No puedo moverme! —grita Mohamed—. Estoy atrapado.

—¡No te muevas! ¡Estoy llegando!

Me abro paso como puedo y, casi por intuición, llego hasta la portería, que está envuelta en humo y fuego. Sin querer, me apoyo en una pared que, después de crujir, se derrumba. Sigo mi camino y le distingo entre la niebla.

—Estoy aquí, amigo —digo—. ¿Dónde está Mahania?

—Aquí, en el dormitorio. Cuando iba a ayudarla, esta viga se cayó y atrapó mi pierna. Ahora no me puedo mover.

—Espera, yo te ayudaré…

Intento levantar la viga, pero me resulta imposible. Mohamed se alarma al ver que no voy a poder sacarle de ahí.

—No te pongas nervioso —le digo—. Ya verás cómo lo consigo.

—Empiezo a estar mareado —dice—. Casi no respiro. Me voy a desmayar.

Me arrodillo de espaldas a él, para que no pueda ver lo que ocurre.

—¡Adragón! —susurro.

Entonces noto que el dragón de mi frente se activa. Ahora soy una máquina poderosa.

—No te muevas, Mohamed —le pido—. ¡Ahora te libero!

Doy una orden mental y el dragón sujeta la viga con fuerza. Primero la desplaza suavemente hacia arriba; después, hacia la derecha. Mohamed ha quedado liberado y, antes de girarme hacia él, ordeno al dragón que vuelva a su sitio. Entonces, le ayudo a levantarse.

—¿Cómo has podido levantar esa mole? —me pregunta.

—No pesaba tanto como parecía… Lo importante es que ahora estás libre.

Mohamed se levanta con dificultad y, a pesar del dolor de la pierna, camina hacia la habitación mientras yo aparto algunos restos.

Mahania está tumbada sobre la cama, con una capa de polvo blanco sobre su cuerpo. Curiosamente, me recuerda la imagen esculpida de la reina Émedi sobre el sarcófago.

—Ha tenido suerte de que no le haya caído nada encima —dice cuando entramos—. Está desmayada a causa del susto… Y del ruido… Pero creo que está bien. ¿Qué ha pasado, Arturo? ¿Qué ha sido esa explosión?

—Escucha, Mohamed, ahora no te preocupes por eso… ¿Puedes caminar?

—Sí, creo que sí. La pierna me duele un poco, pero puedo moverme. ¿Qué quieres que haga?

—Coge a Mahania y dirígete hacia la puerta que da al jardín. Allí están Metáfora y Patacoja. ¡Intenta ir lo más rápido que te deje la pierna! ¿Sabes dónde están mi padre y Sombra? —le pregunto.

—Abajo, con la señorita Norma…

—¿Dónde exactamente?

Duda sobre la conveniencia de responder, pero, dada la gravedad de la situación, opta por hablar.

—Junto al sarcófago. En el tercer sótano…

—¿No han salido?

—Creo que no. Entraron hace más de una hora…

—Está bien. Sal de aquí antes de que esto empeore. Veré lo que puedo hacer.

A duras penas, levanta el cuerpo de su esposa. Entonces, algo se escapa de las manos de Mahania y cae al suelo. Me acerco y lo recojo: es la foto del bebé que ya vi hace algún tiempo.

Mohamed la coge con cuidado y se la guarda en un bolsillo de la camisa.

—Gracias, yo se la daré —dice—. Es muy importante para ella.

Le ayudo a salir de lo que antes era su casa y le acompaño hasta la puerta que da al jardín. Ahora que están a salvo, penetro de nuevo entre las ruinas. El fuego ha aumentado y hay más humo. Miles de libros están esparcidos por el suelo, ardiendo, destrozados. Algunos pergaminos vuelan como cometas descontroladas.

El espectáculo es sobrecogedor. El trabajo de años se ha perdido; está a merced del viento, las llamas y…

De repente, noto que algunas gotas de agua caen sobre mí y pienso que está lloviendo, pero son los bomberos, que ya han empezado a trabajar.

UN toque largo de trompeta y Justiniano inclinó su lanza, indicando que estaba listo para el combate. Su escudero sujetó con fuerza las bridas del caballo para evitar que saliera corriendo.

En el otro extremo de la pista, Arturo Adragón también estaba preparado: su lanza dirigida hacia Justiniano y su escudo contra el pecho. Crispín, que retenía al gran caballo, miraba nervioso a Arquimaes. El sabio se había sentado en la tribuna de honor, junto a la silla vacía de la reina Emedi, rodeado de reyes, generales y caballeros.

El público, en su mayoría guerreros, bramaba de satisfacción ante la expectativa de poder disfrutar de un buen torneo.

Muchos habían hecho apuestas, la mayoría a favor de Justiniano, ya que nadie pensaba que un caballero ciego tuviera alguna posibilidad. Para impedir acciones violentas, varios soldados provistos de estacas de madera patrullaban entre el público.

La trompeta lanzó un segundo aullido metálico. Al próximo, los dos contendientes podrían salir en busca de la victoria.

Los caballos estaban cada vez más nerviosos. Parecían contagiados por el ambiente que los rodeaba. Los gritos del público los mantenían en tensión, pero a pesar de estar cubiertos por gualdrapas, cota de malla y refuerzos metálicos, además de llevar máscara de hierro sobre los ojos, se sentían ágiles. Era como si supieran lo que iba a pasar. Eran caballos de torneo.

—Maestro, ¿qué va a ocurrir? —preguntó Amarofet verdaderamente nerviosa y preocupada.

—No lo sé. Debemos tener confianza en Arturo —contestó Arquimaes.

—No debimos permitirlo —dijo la muchacha.

—Arturo Adragón va a ser el jefe de estos ejércitos; debe demostrar que es capaz de defender su honor, a pesar de su ceguera —la reprendió el alquimista—. ¡No tiene otra opción!

Amarofet tragó saliva y trató de acallar sus temores.

La trompeta lanzó el tercer toque y los caballos salieron de estampida, levantando la tierra con sus pezuñas y arrancando los gritos del público. Nada en el mundo hubiera podido detenerlos. Las espuelas de los caballeros se clavaban en sus ijares con fuerza, y ellos respondían a sus demandas con todo el ímpetu del que eran capaces. El suelo temblaba bajo sus cascos.

Los jinetes sintieron la fuerza de sus animales y se notaron poseídos de una excitación inaudita. Sabían que se jugaban la vida. Solo la muerte del contrario pondría fin al enfrentamiento. La sangre corría por sus venas a gran velocidad.

La barrera central que separaba a los contendientes vibraba al galope de los animales. Los estandartes se agitaban al viento, anunciando un acontecimiento extraordinario.

Arturo era capaz de ver dentro de la oscuridad en la que estaba sumido, dominado por los ojos del dragón que, desde su frente, se asomaba al exterior por una ventana circular que Arquimaes había talado en el acero del yelmo.

Justiniano, al ver la entereza y determinación de su contrario, no salía de su asombro. Le resultaba imposible admitir que un ciego pudiese tener tanta destreza en el manejo del caballo, en la colocación del escudo y en la situación de la lanza, que le apuntaba directamente al pecho.

«Cuando llegue el momento, cambiaré la dirección de mi lanza y le derribaré», pensó Justiniano. «No tendrá tiempo de saber qué ha pasado».

* * *

—Hechízame, quiero ser invencible —ordenó Frómodi—. ¡Hazlo!

—No es tan sencillo, mi señor —alegó Górgula.

—¡Tengo que acabar con mis enemigos! —gritó el rey—. ¡Y para eso necesito poderes!

—Górgula tiene razón, majestad —intervino Escorpio—. El hechizo de la invencibilidad es complicado y requiere paciencia.

—¿Paciencia? —estalló el monarca, fuera de sí—. ¡Mirad esta maldita mancha negra que me invade! Dentro de poco habrá recubierto mi cuerpo y seré una masa repugnante. ¡Tengo una misión que cumplir! ¡Y tengo prisa!

Górgula se acercó y pasó la mano sobre la mancha negra.

—Yo he visto esto antes —susurró.

—¿Es lepra oscura? —preguntó Frómodi, que siempre había temido esa enfermedad—. ¿Es lo mismo que tenía Benicius?

—No, mi señor —respondió la mujer dando un paso atrás—. Tenéis lo mismo que Arturo Adragón. Es la misma tinta de su dragón. ¡Tenéis el mismo poder!

Frómodi intentó asimilar las palabras de Górgula.

—¿Soy inmortal?

—Es lo que buscabais, ¿no? —respondió la hechicera—. Pues ya lo tenéis. ¿Dónde os habéis contagiado?

Frómodi intentó recordar, pero su mente estaba demasiado confusa. De manera imprecisa, rememoró el día en que luchó con Arturo, en la gruta de Ambrosia. Se estremeció cuando recordó el momento en que había puesto los pies en el agua transparente y fría del riachuelo.

—No lo sé —mintió—. No recuerdo dónde he podido contagiarme.

* * *

El choque fue brutal. Un grito múltiple envolvió el campo del honor cuando las lanzas se partieron en pedazos.

El ruido de la madera astillada y del metal retorcido encogió el corazón de todos los que vieron cómo Arturo y Justiniano se mezclaban en uno solo. Los dos contendientes se agitaban entre el revuelo de la tela, el acero, la madera y el polvo de forma que, durante unos segundos, resultó imposible identificarlos. Los dos se habían fundido y parecía que nada podría separarlos.

El relincho de los corceles sobrevoló el campo de batalla, e incluso los centinelas más alejados lo escucharon. Parecían alaridos de dolor.

Las lanzas habían golpeado de lleno contra los escudos y, aunque no llegaron a tocar los cuerpos, los dos caballeros recibieron un impacto tan brutal que estuvieron a punto de perder el conocimiento. Tambaleándose sobre sus monturas, a punto de caer, los dos jinetes siguieron su camino, intentando averiguar en qué parte de su cuerpo podía haber una esquirla clavada o un trozo de una lanza incrustada. Pero también sabían que iban a tardar un poco en descubrirlo. La sangre y el dolor serían una pista importante para saber en qué estado se encontraban.

La gente se miraba buscando una respuesta que ni ellos mismos eran capaces de dar: ¿qué ha pasado?, ¿quién ha ganado?

Arquimaes sintió una gran sensación de alivio cuando vio que Arturo se mantenía entero sobre la silla de montar. A pesar de que conocía bien la fuerza y el poder de su ayudante, no había dejado de temer que pudiera ocurrir algo siniestro. Si Arturo hubiese caído en este duelo sin sentido, las cosas se habrían complicado mucho para el Ejército Negro. Pero gracias a Adragón, todo había salido bien.

«Ni vencedor ni vencido», pensó el alquimista, satisfecho de ver que incluso Justiniano había salido bien parado del lance.

Cuando Arturo y Justiniano se estaban rearmando para volver a la carga, ocurrió algo que dejó a todos sin aliento:

—¡Dragones! —gritó un centinela desde lo alto de una torre de vigilancia que dominaba el campamento—. ¡Dragones!

La confusión se apoderó del gentío. Aquella palabra aterrorizó incluso a los más valientes. Todo recordaba la batalla de Emedia, donde la furia de los dragones hizo estragos.

Arquimaes se dio cuenta en seguida de lo que significaba la presencia de aquellos feroces animales.

—¡La guerra ha empezado! —exclamó el alquimista poniéndose en pie—. ¡Debemos defendernos!

—¡A las armas! —gritaron los generales.

Arturo escuchó el batir de alas de los peligrosos animales voladores y detuvo su corcel.

—Arturo, tenemos un problema —dijo Crispín—. ¡Los dragones de Demónicus nos están atacando!

—Llévame con Arquimaes —ordenó—. Nuestro ejército debe saber que su jefe está con ellos.

Crispín agarró las bridas del caballo y lo condujo directamente hacia la tribuna principal.

Los dragones se lanzaron sobre el público dispuestos a causar el mayor daño posible en las filas del Ejército Negro. El terrible fuego que arrojaban por la boca envolvió a muchos soldados, que apenas tuvieron tiempo de huir. Los gritos, las órdenes y los golpes de los hombres se mezclaron con los relinchos de los caballos, que estaban aún más asustados que sus jinetes.

Cuando Arturo alcanzó la tribuna de Arquimaes, Amarofet saltó a la arena con una espada en la mano, dispuesta a protegerle.

—¿Qué hacemos, maestro? —preguntó Arturo.

—Ve a primera fila, junto al ejército —le ordenó el sabio—. Me reuniré contigo.

Crispín no perdió tiempo. Decidió cumplir la orden del alquimista y se llevó a su caballero.

Cuando se quedaron solos, Amarofet se encaró directamente con Arquimaes:

—¡Tienes que dibujarme la letra adragoniana en el rostro! —casi le ordenó—. ¡No perdamos más tiempo!

—Está bien. Lo haré, pero…

—¡Es hora de tomar decisiones! —insistió la muchacha—. ¡Ahora es el momento!

—¡Vayamos a mi tienda! —respondió el sabio.

Ambos se marcharon corriendo, mientras los dragones enfurecidos atacaban sin piedad a los desprevenidos caballeros. Ni las flechas más certeras lanzadas por los hombres de Forester eran capaces de detenerlos. El pánico cundió entre las filas del Ejército Negro y sus aliados. A pesar de que el cielo se poblaba de flechas, piedras y lanzas, los animales atacaban ciegamente, dispuestos a arrasar el campamento.

Justiniano galopaba a toda velocidad, espada en mano, gritando:

—¡Bajad aquí, bestias malditas! ¡Venid a probar el acero de un caballero carthaciano!

Quizá fueron sus gritos, el color de su túnica o el movimiento de su caballo lo que la llamó la atención de un dragón mutante. La bestia bajó volando hacia él y lo atrapó.

Cuando Justiniano se vio entre los dientes del animal y notó que su cuerpo era triturado, se preguntó si retar a un caballero ciego estaba contemplado en el código de honor de las reglas de caballería o si, por el contrario, era una canallada.

No se sabe si encontró la respuesta, pero murió como un valiente. O eso pensaron sus hombres, que lo vieron desaparecer entre las fauces del dragón demoniquiano.

AHORA, el problema es llegar hasta donde se encuentran mi padre, Sombra y Norma. Si es verdad que habían empezado el rito de resurrección cuando se produjo la explosión y siguen en el tercer sótano, los escombros dificultarán el acceso. Si espero a que lleguen las grúas puede ser demasiado tarde.

Me abro paso entre el amasijo de restos humeantes cuando, de repente, escucho un estruendoso crujido que proviene de arriba. Algunos cascotes que caen a mi lado me avisan del inminente peligro que me acecha. ¡El techo se está derrumbando!

No tengo tiempo de apartarme. ¡Esa enorme masa de piedra y cemento está cayendo y me va a aplastar!

—¡Adragón! —grito instintivamente en busca de la única ayuda que puedo recibir—. ¡Adragón!

De repente, miles y miles de letras negras dirigidas por el dragón de mi frente se lanzan velozmente hacia los restos del techo que caen y los detienen a tiempo, un poco antes de que rocen mi cabeza. La tensión que produce la fuerza opositora de las letras hace que el gran bloque se empiece a partir en trozos y se convierta en pequeñas placas que caen a mi alrededor. Poco a poco, los cascotes acaban en el suelo.

Ahora que el peligro ha pasado, veo a las legiones de letras reagruparse y volver a su lugar de origen. ¡Algunas se meten en los libros y pergaminos de los que han salido! ¡Eso significa que muchos de los ejemplares que tenemos en la Fundación están escritos con la tinta mágica de Arquimaes! Y gracias a ellos acabo de salvar mi vida.

Pero mi padre y los demás no disponen de mis poderes para librarse de esta amenaza. Debo llegar hasta ellos lo antes posible. Soy su única esperanza.

Menos mal que esta bomba ha explotado a una hora en la que no hay casi nadie; en otro momento del día podría haber sido una auténtica catástrofe. ¿Quién habrá sido el causante? ¿Quién ha ordenado ponerla?

Creo que estoy cerca de la puerta de los sótanos, aunque apenas la veo. He llegado hasta aquí esquivando cascotes, que no han dejado de caer.

Ahora el problema es la falta de luz. Busco un trozo de madera y lo envuelvo con un trapo. Lo acerco a un mueble que está ardiendo y enciendo mi improvisada antorcha.

Cruzo el umbral de la gran puerta que, igual que las anteriores, está fuera de su sitio y cede con facilidad.

La escalera está obstruida. Las grandes piedras que me cierran el paso no ceden ante mis empujones…

—¡Adragón! ¡Ábreme el camino!

El dragón ruge y las letras empiezan a trabajar con ímpetu apartando las piedras. Llego al primer sótano, pero no pierdo tiempo en mirar, ya que estoy convencido de que están en el tercero. Espero no equivocarme.

—¡Arturo! ¡Arturo!

Me detengo en seco para saber quién me llama.

—¿Quién es? —pregunto.

—¡Arturo, espera!

Es la voz de Metáfora.

—¡Espera! —grita Patacoja—. ¡Estamos llegando!

—¡No os acerquéis! —les pido—. ¡Es muy peligroso! ¡Volved arriba!

—¡No! ¡Queremos ayudarte! —responde Metáfora.

—¡Por favor, me has dado tu palabra! ¡Sal de aquí!

—¡Tengo que sacar a mi madre! —insiste.

—¡Solo queremos ayudarte! —añade Patacoja—. ¡Podemos colaborar!

—¡Patacoja, quédate arriba, por favor!

Se han callado. Deben de estar deliberando.

—¡Nos vamos! —grita Metáfora—. ¡Volvemos arriba!

—¡No os preocupéis por mí! —digo—. Esperadme fuera.

Las letras trabajan con rapidez y eficacia. Me abren camino hasta el tercer sótano e intento abrir la puerta, pero está atascada. Seguramente alguna piedra caída la obstruye. Empujo con fuerza para asegurarme cuando, de repente, oigo algunos ruidos que provienen del otro lado.

—¿Hay alguien ahí? —pregunto pegando la oreja a la puerta—. ¿Papá?

Nadie responde. Sin embargo, estoy seguro de que esos ruidos provienen de ahí dentro.

—¡Papá! ¡Sombra! —grito a pleno pulmón mientras golpeo la puerta con los puños—. ¿Me oís?

Parece que no me escuchan. Pero no me voy a quedar aquí esperando. Doy unos pasos hacia atrás y señalo la puerta con la mano derecha.

—¡Adragón! ¡Derríbala!

Con todas sus fuerzas, las letras se lanzan sobre la puerta, la agarran y la sacan de sus bisagras poniendo cuidado de no causar grandes destrozos ni derrumbamientos.

Cuando el polvo y el humo se disuelven, me asomo al interior e intento vislumbrar algo. Pero es inútil. Solo distingo algunas siluetas de columnas y muros, envueltos en una intensa niebla polvorienta. Ni siquiera alcanzo a ver el sarcófago de Emedi… o de mamá.

Las letras, que parecen conocer bien su trabajo, me rodean para protegerme en caso de que se produzca algún derrumbamiento.

—¡Papá! ¡Responde! ¡Soy yo, Arturo!

Salvo los crujidos que me acompañan en esta terrible expedición, nadie me responde. Me quedo quieto y presto mucha atención. Los golpes que he escuchado hace un rato pueden repetirse… Ahí están…

Son rítmicos y creo que provienen del fondo, de la zona del sarcófago… Eso es…

Doy algunos pasos, acompañado de las letras. Intento no hacer ruido para no perder la pista sonora que sigue llegando a mis oídos. Es curioso, pero ahora esos ruidos me parecen gemidos humanos… Empiezo a temer lo peor.

—¡Hola! —grito mientras camino sigilosamente—. ¡Soy yo, Arturo!

He escuchado algo fuerte, como una piedra que acaba de caer… o que alguien ha lanzado…

Avanzo un poco más, sorteando los obstáculos con mucho cuidado. Atento a todo lo que me rodea, con los ojos y los oídos muy abiertos.

Por fin, distingo el perfil del sarcófago. Me acerco y pongo mi mano encima, quizá para recuperar fuerzas. La antorcha se está acabando y no veo nada que pueda servirme para sustituirla. Espero no quedarme aquí a oscuras.

Alguien gime por aquí cerca. Lo acabo de oír. Sé que se trata de un sonido humano. Un lamento de alguien que sufre.

Ya está, me he quedado sin luz. Ahora sí que tengo un problema. Ni siquiera llevo un mechero, ni nada con lo que pueda hacer fuego. La oscuridad es total. Aquí no hay llamas… Nada de nada.

Este lugar es muy peligroso y es mejor que no me mueva para no tropezar o golpearme. Pero tampoco me puedo quedar aquí.

Soy incapaz de orientarme en la oscuridad. De hecho, empiezo a tener miedo. Desde pequeño he temido a la oscuridad, y ahora por designio del destino estoy aquí, perdido en el sótano, incapaz de orientarme. Temo que de las sombras surjan los fantasmas que me asustaban cuando era niño. No sé qué hacer.

Ni siquiera las letras pueden ayudarme… ¿O sí pueden? Pero ¿cómo? ¿Qué les puedo pedir para que…?

—¡Adragón! ¡Necesito luz! ¡Tráeme fuego!

He dado una orden que no sé si cumplirán. Todavía no conozco los límites de mi poder sobre ellas y no puedo estar seguro de qué cosas puedo ordenarles. Hasta ahora, las letras y el dragón se han limitado a protegerme y a hacer cosas cercanas a mí, pero… Escucho su silbido. Creo que se alejan de mí… No las veo, pero estoy seguro de que se están marchando. No tengo ni idea de lo que van a hacer. Esperaré un poco, a ver qué pasa.

ARTURO Adragón se dejó guiar por Crispín hasta el cuartel general, donde varios caballeros, oficiales y generales le esperaban. Estaban muy nerviosos y ansiaban responder al ataque.

—¿Qué hacemos, Arturo? —preguntó Leónidas con gran excitación—. Esos dragones nos van a aniquilar.

—Debemos acabar con ellos en seguida —añadió Puño de Hierro—. ¡Son dragones asesinos!

—¿Qué sabemos de las tropas enemigas? —preguntó Arturo.

—Apenas nada, pero cuando lleguemos a su fortaleza se lo haremos pagar —bramó Leónidas.

—¡Nos vengaremos de este ataque! —aseguró Puño de Hierro.

—Parece una maniobra de distracción —determinó Arturo—. Esos dragones pretenden confundirnos. Estoy seguro de que Demónicus ha lanzado su ejército contra nosotros.

—Pero nuestros exploradores no han detectado movimientos de tropas —advirtió Puño de Hierro.

—Van a caer sobre nosotros en cualquier momento —aseguró Arturo—. Preparaos para repeler un ataque masivo.

—Pero, Arturo…

—¡No perdáis tiempo! —gruñó haciendo mover al dragón que llevaba pintado en la cara—. ¡Salid ahora mismo a dirigir vuestros regimientos!

—¡A la orden, mi señor! —le secundó Leónidas, que comprendió que era mejor moverse—. ¡Vamos allá!

Los demás le siguieron y salieron de la tienda hacia sus puestos de mando, decididos a cumplir la orden de su jefe.

—El Ejército Negro debe prepararse para entrar en batalla inmediatamente —susurró Arturo empuñando su espada alquímica—. ¡Y yo tengo que dirigirlo!

—Yo te ayudaré, mi señor —se ofreció Crispín—. Puedes contar conmigo.

—¡Y conmigo! —dijo una voz melodiosa que hizo girar la cabeza de los dos amigos—. ¡Yo seré tus ojos!

—¡Amarofet! ¿Qué haces aquí?

—He venido para servirte de guía. Verás por mis ojos y podrás dirigir a tu ejército.

—¡Está preparada para hacerlo! —anunció el alquimista, que la acompañaba—. Ahora es igual que tú.

Arturo tardó un poco en comprender el significado de las palabras de su maestro, pero finalmente cayó en la cuenta. Se acercó a ella y colocó las manos sobre su rostro.

—¡Adragón! —susurró mientras pasaba con delicadeza la yema de los dedos sobre sus mejillas—. ¡La letra adragoniana!

—Ella me lo pidió y yo se lo he concedido —explicó Arquimaes—. A partir de ahora, Amarofet y tú sois iguales. Estáis unidos por la fuerza de Adragón. ¡Sois adragonianos!

—Esto es muy peligroso —dijo Arturo.

—Te lo ruego, Arturo. Déjame compartir contigo este difícil momento —insistió Amarofet.

—¡Vamos a luchar contra los tuyos! ¡Va a ser una batalla dura! ¡Una batalla a muerte! ¡Me odiarás si mato a…!

—Estoy de tu parte. Mi padre ya ha muerto y no sentiré nada si vuelves a hacerlo. Mi corazón está contigo.

—Arturo, el destino está escrito —intervino Arquimaes—. Amarofet forma parte de ti.

El joven caballero comprendió que su maestro tenía razón. Sin los ojos de Amarofet no podría dirigir al Ejército Negro.

—Está bien —reconoció—. Creo que tenéis razón. Acepto la ayuda que me dais. Amarofet…

—Llámame Alexia. Amarofet ya no existe. A partir de ahora soy la princesa Alexia. La de siempre.

Sus palabras quedaron subrayadas por el rugido de un dragón que sobrevolaba la tienda en ese momento. Los gritos de varios soldados que caían bajo sus garras acompasaron el siniestro aleteo de sus alas. Dos cuerpos destrozados de soldados emedianos rompieron la lona y cayeron sobre la alfombra. La figura del dragón asesino se dibujó sobre el cielo.

—¡Hay que proteger a nuestros hombres! —gritó Arturo—. ¡Hay que hacer algo!

—¡Venid conmigo! —ordenó Arquimaes agarrando una bolsa de cuero—. ¡Seguidme!

* * *

Frómodi se frotó el hombro derecho. Le dolía un poco, pero se sentía feliz de haber recuperado el brazo. Entró en la cama y se cubrió con las mantas. A pesar de que los criados se habían preocupado de mantener el fuego encendido durante todo el día, el frío y la humedad imperaban en su dormitorio. Ahora, la fogata agonizaba y dentro de poco se apagaría.

Cerró los ojos, pero volvió a abrirlos inmediatamente.

Se sentó sobre la cama y observó una figura junto al fuego.

—¡Padre! —exclamó—. ¿Sois vos?

—Hola, Morfidio… ¿Estás contento de ser rey?

—¿Qué queréis de mí?

—Ya sabes lo que quiero.

—Lo he intentado, padre. Os juro que lo he intentado, pero no lo consigo —reconoció.

—¿De qué te sirve ser rey si no eres capaz de darme lo que quiero? ¿Eres acaso un mal hijo?

Frómodi salió de la cama y se arrodilló en el suelo.

—No, padre, solo pienso en daros lo que os prometí.

—Creo que me engañas, Morfidio —dijo el conde Idio con desdén—. Nunca me has querido.

—No digáis eso, padre —suplicó Frómodi—. Todo lo que hago lo hago por vos, mi señor.

—Entonces, no tardes mucho. Hace frío en el Abismo de la Muerte. No quiero estar aquí toda la eternidad.

—Padre, padre… Os aseguro que…

—¡Deja de hablar y actúa! —ordenó el conde—. Demuestra que eres un buen hijo.

Frómodi iba a responder, pero la imagen de su padre se esfumó con las llamas de la hoguera, que se acababa de apagar.

—¡Padre! ¡Padre! ¡Os amo, padre!

Frómodi se inclinó hacia delante, pegó su frente sobre las baldosas y rompió a llorar desconsoladamente.

* * *

Arquimaes se subió sobre una gran roca situada a las afueras del campamento y abrió los brazos, igual que un pájaro abre las alas. Lanzó una mirada al cielo, desplegó un larguísimo pergamino y lo agitó como si fuese una bandera.

Las letras se desprendieron del pliego volando como mariposas, cayeron lentamente sobre la tierra y, mezcladas con las piedras, desaparecieron.

Después, destapó un frasco y vertió en el suelo un líquido negro, espeso y brillante. Era tinta fabricada con el agua y el polvo de la gruta de Ambrosia. La que usaba para escribir y la misma que utilizó para dibujar la letra adragoniana sobre el rostro de Arturo y Alexia.

—¡Adragón, dame tu fuerza! —gritó el alquimista mirando al cielo—. ¡Te necesitamos!

La voz de Arquimaes, grave como un trueno, estremeció a los soldados. Todos los allí presentes se preguntaron qué pasaría a continuación.

Mientras, los dragones de Demónicus seguían haciendo estragos en las filas del Ejército Negro y sus aliados. Columnas de fuego se elevaban y restos humanos volaban, arrojados por las garras de aquellos seres ávidos de sangre.

Entonces, la tierra rugió y tembló.

Todo el mundo dio un paso hacia atrás. El miedo los dominó. ¡Jamás habían visto nada igual!

La tierra creció, se abrió y se desgajó. Un humo denso y oscuro emergió del suelo, y una bestia negra y gigantesca desplegó sus espectaculares alas mientras rugía. Un espectáculo tan sorprendente que hizo estremecer el corazón de todos los presentes. Incluso Alexia, que recordaba haber vivido escenas similares en su vida anterior, cuando era hechicera y vivía con sus padres, Demónicus y Demónicia, se sorprendió al ver nacer a aquel gigantesco dragón negro. Un animal formado por roca, tierra y polvo. Creado de tinta y letras.

Aquel dragón tenía el tamaño de un castillo, lanzaba fuego por la boca y poseía unas garras tan afiladas que podía destripar a un caballo solo con rozarlo.

Acababan de ser testigos de la poderosa magia de Arquimaes.

—¡Adragón viene en nuestra ayuda! —susurró Arturo, admirado por el poder de su padre y maestro, cuando Alexia le explicó lo que ocurría.

—¡Aquí tienes tu dragón de guerra, Arturo! —gritó Arquimaes—. Es indestructible y te llevará a la victoria.

—Vamos —dijo Alexia—, acabemos con esas malditas bestias.

Arturo y Alexia se subieron sobre su lomo.

—¡Adragón! —gritó Arturo.

Y la descomunal bestia alzó el vuelo levantando una enorme polvareda. Arturo empuñó su espada, que brilló al sol.

—¡El jefe del Ejército Negro ha vuelto! —gritó Arquimaes—. ¡Todos con Arturo Adragón!

—¡Todos con Arturo Adragón! —corearon soldados y caballeros.

El dragón negro se dirigió hacia las bestias demoniquianas. Los soldados que estaban sufriendo sus ataques lo miraron con esperanza. ¡El jefe del Ejército Negro volvía al ataque!

DISTINGO en la oscuridad un pequeño punto de luz que se está haciendo más grande y viene hacia mí. Me parece que las letras han conseguido lo que necesitaba.

—Gracias, Adragón —digo alargando la mano para coger la antorcha que me ofrecen.

Se acercan a mí esperando más órdenes. Ahora me doy cuenta de que solo algunas letras habían partido en busca de luz, mientras que el grueso del ejército se había quedado para protegerme. Me alegra ver que actúan con inteligencia.

—Por aquí —digo—. Vayamos hacia el fondo.

La antorcha ilumina mi camino y me ayuda a avanzar hacia el gemido.

Llegamos hasta un recoveco cercano al sarcófago e ilumino la zona que deseo ver. ¡Una pierna asoma bajo un gran tapiz!

Sin pensarlo dos veces, me lanzo hacia allí.

—¡Ayúdame, Adragón!

Las letras levantan el tapiz y apartan otros objetos. Entonces veo a Norma, que está inconsciente.

—¡Norma! Soy yo, Arturo; despierta, por favor.

La incorporo y trato de que se recupere. Le doy pequeños cachetes en las mejillas y le digo palabras de ánimo hasta que empieza a despertar. Abre los ojos, pero tiene la mirada perdida. Hace un movimiento con el brazo, como si quisiera protegerse de algo. Está aterrada. Supongo que ha debido de sufrir mucho al ver que todo esto se derrumbaba.

—¿Qué ha pasado? —pregunta cuando me reconoce—. ¿Dónde estoy?

—Ha habido una gran explosión —le digo—. ¿Cómo te encuentras?

—Creo que bien, pero he tenido la sensación de que el mundo se me caía encima —dice mientras mira la llama sujeta por un enjambre de letras—. Ha sido terrible.

—Me lo imagino…

—¿Qué es eso que vuela? —pregunta Norma un poco nerviosa—. ¡Parecen letras!

—No te preocupes de eso ahora —le digo.

—¡Son letras! —exclama muy asustada—. ¿Son peligrosas?

—Norma, escucha… ¿Dónde están mi padre y Sombra?

No me hace caso. Está conmocionada.

—¿Dónde están?

—No pueden estar lejos —titubea—. Cuando se produjo el terremoto estaban cerca de mí. No sé, quizá detrás… Pueden estar detrás del sarcófago. Recuerdo que leían algo… Pero no sé qué decían…

—Ahí no están.

—Entonces, no sé… Estoy perdida…

—Espera. Espera un poco —le digo.

Doy unos pasos hacia el sarcófago y lo rodeo. En ese momento, descubro lo que antes no había visto. Mi padre y Sombra están tumbados en el suelo al lado del pergamino, que está a punto de mancharse con un gran charco de sangre.

Como un rayo, lo coloco sobre el sarcófago, entre las manos de la reina Emedi, y me acerco a mi padre.

—¡Papá! ¡Papá!

No responde.

—¡Despierta, papá!

Sigue inmóvil.

Me arrodillo a su lado y le limpio un poco la cara. Polvo, piedras, sangre… ¡La sangre del suelo es suya! Tiene una herida en la cabeza.

—¡Papá, soy yo, Arturo!

Le agarro de los hombros y lo agito con cuidado, pero con energía.

Sombra se acaba de despertar.

—¿Estás bien? —le pregunto—. ¿Te duele algo?

Se apoya sobre los hombros e intenta recuperarse.

—Todavía no lo sé —dice con torpeza—. No estoy seguro. ¿Ha habido un terremoto?

—Algo parecido. No hagas esfuerzos, intentaremos salir de aquí.

—¿Y tu padre?

—Aquí, conmigo. Tiene un golpe en la cabeza. Tengo que llevarlo en seguida al hospital.

Sombra se acerca a papá y le observa con atención.

—¡Está muy grave, Arturo! Hay que parar esa hemorragia.

—Voy a ponerle una venda —dice Norma a la vez que rompe una manga de su camisa.

Le envuelve la cabeza con una tira de tela. La anuda por detrás y le da un beso. La venda tarda poco en teñirse de rojo.

Tomo a mi padre en brazos y me dirijo hacia la puerta de salida.

—¡Esperad un momento! —dice Sombra—. Tengo que llevarme esto.

Se acerca al sarcófago para coger el pergamino, pero suelta un quejido.

—¿Qué te pasa, Sombra? —le pregunto—. ¿Qué te ocurre?

—La pierna. Me duele la pierna. Creo que algo la ha golpeado… Seguramente, una de esas piedras —explica mientras agarra el documento, lo enrolla y se lo mete en el bolsillo del hábito—. Ya podemos irnos.

Sombra se apoya en Norma para andar, pero se nota que tiene la pierna dolorida.

—Es posible que se haya roto —dice—. Pero no será grave. Sigamos, sigamos… ¡Esto puede derrumbarse!

Subimos por la escalera alumbrados por la llama y llegamos al segundo sótano, escoltados por las letras.

—Arturo, ¿qué son esas cosas? —pregunta Norma refiriéndose a las letras.

Justo en ese momento, un extraordinario crujido que proviene del techo nos alerta. Es como si la Fundación se estuviera partiendo por la mitad. Algunas piedras caen envueltas en polvo y nos apartamos, aunque las letras detienen las más peligrosas.

—Acercaos a mí —les pido.

Norma y Sombra se pegan a mí, mientras yo abrazo a papá y las letras forman una barrera inexpugnable a nuestro alrededor.

—¿Qué pasa? —pregunta Norma cuando sentimos un extraño temblor.

El techo de la escalera se quiebra y el infierno se desata. Un alud de piedras cae sobre nosotros haciendo un ruido ensordecedor y levantando una densa polvareda. Las letras forman un muro de contención que nos protege.

Aunque estamos muertos de miedo, aguantamos el susto y nos apretamos los unos contra los otros, en busca de apoyo. Somos conscientes de que podemos estar viviendo nuestros últimos momentos. Yo confío en la fuerza de las letras, aunque nunca las he sometido a semejante esfuerzo, pero Norma y Sombra no las conocen y sé que están aterrorizados.

—¡Tened confianza! —les animo—. ¡Estamos protegidos!

—¿Por esas letras voladoras? —pregunta Norma—. ¿Crees que pueden hacer algo contra esas piedras?

—Confía en mí, Norma —insisto—. Confía en mí y no pierdas los nervios.

Al cabo de unos segundos, el ruido empieza a remitir. La lluvia de piedras ha terminado. Pero seguimos alerta y no nos movemos ni un milímetro.

—Creo que el peligro ha pasado —digo.

Estamos envueltos en polvo y, lo que es peor, ante nosotros se alza una muralla infranqueable de cascotes. Un auténtico muro de piedras.

—¡Maldita sea! —exclamo—. ¡No podemos pasar!

Creo que ni siquiera las letras podrían abrirse paso ante este montón de escombros.

—¡Estamos perdidos! —exclama Norma—. ¡No saldremos nunca de aquí!

Mi padre, que sigue inconsciente, se remueve un poco. A pesar del tosco vendaje que le hemos puesto, la sangre sigue manando. Está muy mal. Empiezo a temer por su vida.

Estoy bastante desconcertado. Mis compañeros me miran, en espera de una solución, pero no se me ocurre absolutamente nada.

—¿Esos bichos no pueden ayudarnos? —pregunta Norma señalando las letras.

—No son bichos, son letras —le aclaro—. Y ya nos han protegido.

—Sí, pero a ver quién nos saca de aquí —insiste—. ¡Vamos a morir!

—Es necesario encontrar una salida urgentemente —digo—. Papá está cada vez peor.

Sombra se acerca y le observa con atención. Le coge la muñeca y le roza la mejilla.

—Tiene el pulso muy débil —sentencia, bastante alarmado—. ¡Está muy mal!

—¿Qué podemos hacer? —pregunta Norma—. Nadie vendrá a ayudarnos. Los bomberos tardarán días en llegar hasta aquí. Ninguna grúa puede bajar estas escaleras. Moriremos asfixiados.

Sombra se acerca a una pequeña puerta de madera con refuerzos metálicos, a la que yo nunca había prestado atención. Está recubierta de polvo.

—¡Seguidme! —ordena—. ¡Seguidme en seguida!

—Pero ¿adonde nos llevas? —pregunto—. Por ahí no hay salida.

—¡No perdáis tiempo y hacedme caso! —insiste penetrando en el sótano y arrastrando consigo a Norma—. ¡Vamos!

Les sigo sin protestar. Papá está muy inquieto y se remueve un poco entre mis brazos, que ya empiezan a notar los efectos de la sobrecarga.

—Espero que sepas lo que haces —digo.

Cruzamos el pasillo, estrecho y frío, y llegamos a una gran puerta. Se detiene ante ella desconcertado, lo que me confirma que no sabe lo que hace.

Entonces, Sombra pone la mano sobre la cerradura y la tantea mientras murmura algo.

Norma y yo nos miramos bastante preocupados. Estamos perdiendo un tiempo precioso y no sabemos cómo impedir que…

¡La puerta se está abriendo!

—Ya podemos seguir —dice triunfante.

Sombra es un pozo de sorpresas.

—¿Cómo lo has conseguido? —pregunta Norma, que no conoce sus trucos—. Ni siquiera tienes la llave.

—La llave soy yo —responde en plan enigmático empujando la portezuela—. Sigamos.

—¿Desde cuándo conoces este pasadizo? —le pregunto.

—No olvides que este sótano es de mi propiedad —responde—. Es lógico que conozca mi casa.

¿Su casa? ¿A qué se refiere?

—¡Entrad! —decide Sombra—. ¡Deprisa!

—Pero ¿qué es esto? —pregunta Norma absolutamente desconcertada—. ¿Adonde nos llevas?

—¡Dejad de preguntar y haced lo que os digo! —casi ordena bajando unas escaleras—. ¡Sé muy bien lo que hago!

No digo nada, pero sé que acabamos de entrar en el palacio de Arquimia. A pesar de los nervios y la confusión, lo reconozco muy bien. Si Sombra supiera que he estado aquí varias veces con Metáfora y Patacoja…

—Esto no tiene salida, Sombra. Lo sé muy bien.

—Siempre hay algo nuevo que aprender, Arturo.

—¡No hay salida! —grito—. ¡Papá va a morir aquí!

—¿Es que no tienes confianza en mí? ¿Crees acaso que quiero que tu padre muera? ¿Es eso lo que piensas?

—No, Sombra, sé muy bien que no quieres perjudicar a papá. Pero yo he estado aquí y sé que…

—Sé muy bien hasta dónde habéis llegado tú y tus amigos. Pero yo conozco esto mejor que Metáfora, Patacoja y tú juntos. Tu amigo es arqueólogo, pero yo soy parte de todo esto. Confía en mí.

Da un paso adelante y le sigo dócilmente. Si Sombra está equivocado, moriremos todos. Así que no vale de nada discutir. Además, necesito todas mis fuerzas para transportar a papá, y ya empiezo a notar el cansancio.

—¿Metáfora ha estado aquí? —pregunta Norma.

—Ya te lo explicaré —digo—. Si sobrevivimos, te aseguro que te lo contaré todo.

—La gente de la Fundación está llena de secretos —dice.

—Todos tenemos secretos. Incluso tú —digo—. Recuerda la noche que tomaste el Pastelum Veritas…

—¿A qué te refieres, Arturo?

—Metáfora está desolada con lo que le contaste sobre su padre —digo—. Deberías explicarle…

—Dejad de hablar —nos apremia Sombra—. Estáis malgastando fuerzas inútilmente. Todavía queda mucho camino.

—Esperad un momento —les pido, al borde del agotamiento—. Voy a hacer una cosa.

Alargo los brazos y me concentro. Papá permanece sin sentido. No se mueve. Apenas respira.

—¡Adragón! —grito—. ¡Ayúdame!

Las letras, siempre pendientes de mis deseos, se colocan debajo del cuerpo de papá, formando una especie de camilla voladora.

—Ahora va más cómodo… —digo mientras señalo a papá tumbado sobre el colchón de letras—. Ya podemos seguir.

Sombra nos lleva por galerías y cámaras desconocidas. Cruzamos amplios salones y largos pasillos ricamente adornados. El palacio de Arquimia resulta extremadamente grande. Parece interminable. Cualquiera sabe hasta dónde llega.

De repente, algo me llama la atención. En una capilla abovedada enclavada en un grueso muro, se alza una estatua. Es un caballero joven que tiene entre las manos una espada. Me recuerda mucho a la espada alquímica con cabeza de dragón en la empuñadura.

Mi curiosidad me obliga a detenerme. No es Arturo Adragón. Entonces, ¿quién es este caballero que tiene la espada alquímica?

La insólita respuesta está grabada en el pilar de piedra que sostiene la escultura: Crispín, el caballero arquimiano que llevó al Ejército Negro a la victoria.

¡Es el escudero de Arturo Adragón!

—¡Vamos, no perdamos tiempo! —gruñe Sombra—. ¡Hay que seguir!

Ya sé que apenas he perdido unos segundos, pero he tenido la impresión de haber retrocedido mil años en el tiempo. ¿Crispín consiguió ser caballero?

Hemos cruzado dos grandes estancias y transitado por varios pasillos. Esto se está haciendo interminable. Si no acabamos pronto, no sé qué va a pasar.

—¡Ya estamos llegando! —anuncia Sombra—. Es al final de este pasillo… Allí.

—Pero eso es un muro —dice Norma—. No podemos pasar.

Sombra no responde y sigue su camino. Cuando llegamos al final del corredor, empuja un adorno colocado en una de las columnas de la gruesa pared y, de repente, una trampilla se abre en el techo.

Sube la escalera situada detrás de la columna. Cuando llega arriba, descorre la tapa de la trampilla situada en el techo, a medio metro del cabezal de la columna, y deja al descubierto una cámara de la que sale un aire helado que nos estremece y nos devuelve la esperanza.

EL dragón de Arturo se dirigió hacia el campo de batalla, donde se estaba librando una dura lucha contra sus congéneres voladores. Éstos no cesaban de destrozar máquinas de guerra y de eliminar soldados, a pesar de que los milicianos se defendían con bravura y lanzaban toda clase de armas afiladas. Algunas ballestas habían acertado en puntos no vitales de estos animales. Pero tener las alas y las patas ensartadas por saetas no les impedía seguir con su labor asesina.

—¡Ahí delante tenemos uno! —indicó Alexia—. ¡Vamos por él!

Arturo, a pesar de su ceguera, había desarrollado un sexto sentido que le ayudaba a moverse con facilidad; percibió al feroz animal que se dirigía hacia él y se dispuso para la lucha.

—Avísame cuando esté cerca —pidió a su compañera—. Tenemos que matarlo a la primera.

—Prepárate. Está cerca… ¡Viene hacia nosotros! Casi lo tenemos encima… ¡Ahora!

Arturo se concentró y asestó un certero golpe con su espada alquímica que rajó el cuello del dragón demoniquiano. Alexia le abrió el vientre de un espadazo. El animal se tambaleó mientras dejaba caer un reguero de sangre.

El gruñido del dragón indicó a Arturo que había acertado. La bestia empezó a perder energía, sus alas dejaron de batir y cayó. El impacto de sus huesos contra las rocas produjo un estruendoso sonido. Algunos soldados emedianos se lanzaron sobre el dragón para rematarle.

—¡Lo hemos conseguido! —exclamó Alexia—. ¡Hemos acabado con él!

—Ahora nos ocuparemos de los demás —dijo Arturo.

Pero los otros dragones ya se habían dado cuenta de lo que ocurría y venían directamente hacia ellos. Entonces, el dragón negro dio un giro y se marchó en dirección contraria.

—¿Huimos? —preguntó la joven.

—Eso es lo que quiero que piensen —respondió Arturo—. Deja que se confíen.

Al verlos, más de uno pensó que Arturo había sentido miedo y les iba a dejar solos ante el enemigo. Pero en seguida se dieron cuenta de que se equivocaban.

El dragón negro hizo una pirueta en el aire, giró sobre sí mismo y se detuvo ante los tres dragones que le perseguían, cortándoles el paso.

Las fieras no tuvieron tiempo de reaccionar y siguieron su vuelo hacia la muerte.

La espada de Arturo abrió el vientre de uno que pasó sobre su cabeza y sus tripas se esparcieron por la hierba entre los vítores de los emedianos y sus aliados. Después, Alexia se colocó de pie sobre el lomo de la cabalgadura y, sujetándose en el hombro de Arturo, disparó su lanza contra el dragón más cercano y se la clavó en la frente, entre los ojos, dándole muerte. El tercero intentó huir, pero reaccionó demasiado tarde. El caballero negro le seccionó el cuello de un tajo limpio y certero, que le separó la cabeza del cuerpo.

El campamento emediano estalló en un rugido de victoria que se escuchó por toda la llanura y cruzó los territorios que llevaban hasta las tierras pantanosas.

—¡Ya no queda ninguno! —exclamó Alexia llena de júbilo.

—Aún presiento un gran peligro —dijo Arturo.

De repente, como si hubieran surgido de la nada, miles de soldados demoniquianos aparecieron en el horizonte: infantería, caballería y mutantes. Trompetas, cuernos, gruñidos y tambores formaban la orquesta que los acompañaba. Una marea de olor a podrido alcanzó a los emedianos, que sintieron la muerte de cerca.

La llegada del ejército demoniquiano trajo a la memoria de los emedianos la derrota sufrida ante las murallas del castillo de Emedia. Pero la situación era peor en estos momentos. Ahora, la reina estaba en poder de sus enemigos, y un sentimiento de derrota inundó sus corazones. Sus lanzas tocaron el suelo.

—¿Qué pasa? —preguntó Arturo—. ¿Qué pasa ahí abajo?

—El enemigo se acerca —respondió la muchacha—. Nuestros hombres se están desanimando.

—Bajemos —pidió Arturo—. Tenemos que hacer algo.

Alexia dirigió el dragón hasta el frente, donde Arquimaes y sus generales se organizaban para defender sus posiciones con las armas preparadas.

El dragón se posó sobre el suelo y Arturo pidió a Crispín que le trajera su caballo.

—Aquí, tienes, Arturo, tu caballo de guerra —dijo el escudero ayudándole a montar—. ¡Ya puedes dirigir al Ejército Negro!

—¿Qué piensas hacer? —preguntó Arquimaes—. Esto no estaba previsto. Se nos van a echar encima igual que un zorro sobre las gallinas de un corral.

—Nosotros no somos gallinas, somos hombres libres —respondió Arturo con orgullo—. Y no tememos a nadie.

Arturo sujetó las riendas de su caballo y tiró de ellas obligando al animal a trotar. Elevó su espada hasta que la punta pareció clavarse en el cielo y gritó bien alto, para que sus hombres le oyeran:

—¿Teméis a la muerte? ¿Teméis morir devorados por esas bestias?… Yo he bajado al Abismo de la Muerte y os digo que no hay nada que temer salvo la vida en las tinieblas. Si Demónicus conquista nuestras tierras, vuestros hijos vivirán para siempre en la oscuridad de la ignorancia, la enfermedad y la esclavitud… ¡Luchad hoy por vuestra libertad! ¡Luchad por la libertad de vuestros hijos! ¡Luchad por la luz, la justicia y el honor!… ¡Adelante!

Arturo espoleó su caballo, que enfiló hacia las huestes demoniquianas. Después, alargó el brazo y dirigió la punta de su espada hacia sus enemigos, como si fuese a ensartarlos.

—¡Adelante! —gritó Arquimaes avanzando—. ¡A por ellos!

A pesar de que aún no estaban preparados para atacar, los hombres del Ejército Negro le siguieron sin pensarlo dos veces. Si Arturo Adragón y Arquimaes iban a luchar, ellos no iban a quedarse atrás.

Miles de hombres y centenares de caballos iniciaron su marcha hacia el horizonte poblado de guerreros salvajes. El suelo tembló. El viento se deslizó entre las banderas y estandartes y dio un aspecto solemne al avance de los emedianos.

En la retaguardia, el dragón negro emprendía el vuelo y seguía al Ejército Negro, como un ángel protector.

El ejército demoniquiano era consciente de la ventaja que su sorpresiva aparición le otorgaba y marchaba confiado. Mientras que los emedianos, a pesar del valor que su jefe demostraba, se sentían derrotados antes de empezar la batalla. Y ésta iba a ser decisiva.

Arturo lo sabía y animaba a su caballo a correr con fiereza, para demostrar a sus hombres que nada en el mundo podía asustarle. Ni siquiera la sombra de la derrota de Emedia le intimidaba.

El caballo de Arturo parecía volar. Alexia, Crispín, Arquimaes y algunos caballeros, entre los que se encontraba Leónidas, intentaban ponerse a su altura.

Arturo ya había demostrado que poseía poderes que paliaban su falta de visión, pero no sustituían a sus ojos. Necesitaba a sus amigos cuando el enfrentamiento se produjera.

—¡Adelante! —gritaba Arturo, que llevaba el rostro al descubierto—. ¡Luchemos por nuestros hijos!

Aquellas palabras llamaron la atención de Arquimaes. En ese momento, Alexia, que cabalgaba al lado del sabio, le adelantó y se situó junto a Arturo.

—¡Por nuestros hijos! —gritó ella también.

Los gritos, que parecían perderse entre el potente ruido de los cascos de los caballos, las pisadas, el acero, los clarines y los tambores, llegaban a los oídos de los soldados del Ejército Negro y de sus aliados. La carrera había empezado sin mucho ánimo, pero ahora era como una poderosa ola de un mar embravecido. Arquimaes concluyó que la bravura de Arturo y sus gritos de aliento habían contagiado a todo su ejército.

—¡Por nuestros hijos! —gritó a pleno pulmón justo antes de que los dos ejércitos chocaran.

El caballo de Arturo estaba protegido por una espléndida cota de malla, con refuerzos metálicos en el cuello y una máscara de acero que le cubría los ojos. De su frente salían unos cuernos que daban a su cabeza el aspecto de un dragón, lo que le confería una imagen de ferocidad. Al verlo, los soldados demoniquianos que encontró a su paso se apartaron rápidamente. Arturo penetró en el bosque de lanzas, hachas y espadas de los demoniquianos, y comenzó la batalla que pasaría a la historia como la batalla de Adragón.

Quizá le dieron ese nombre porque el dragón de tinta creado por Arquimaes, que había protegido la retaguardia del Ejército Negro, se acercó a Arturo y, deshaciéndose en miles de letras, le envolvió y creó a su alrededor una capa protectora impenetrable.

Muchos afirmaron que le vieron rodeado de una muralla viviente que le protegía de los proyectiles que arrojaban sobre él, y que en algún momento él mismo llegó a convertirse en un verdadero dragón, igual que el que había emergido de las rocas horas antes. Por eso, juglares y poetas cantaron la leyenda de un caballero ciego, con un dragón en su interior, que había ganado la legendaria batalla.

Arquimaes apenas pudo prestar atención a lo que Arturo hacía, ya que desde el primer momento, estuvo rodeado de feroces enemigos que querían matarle. Pero también hubiera jurado que su antiguo ayudante se había convertido en ese animal sagrado al que todos reverenciaban.

Alexia hizo honor a su nueva condición de guerrera adragoniana y luchó con una bravura inimaginable.

Crispín puso en práctica todo lo que Alexander de Fer le había enseñado durante los días de entrenamiento en la montaña Nevadia, y demostró que tenía tanto valor como Arturo. Muchos pensaron que tardaría poco en conseguir las espuelas de caballero.

Un ejército con un buen jefe es casi siempre un ejército vencedor. Y el Ejército Negro tenía el mejor jefe posible. Por eso, las cosas se inclinaron a su favor y los demoniquianos empezaron a retroceder, a pesar de que en la retaguardia había un destacamento cuya única tarea consistía en matar a los que retrocedían y a los que no luchaban con bravura.

Sin embargo, eran tantos los soldados que huían, que al destacamento de contención le costó impedir la escapada de aquellos desesperados soldados que solo pretendían conservar la vida. Muchos murieron intentando retener a sus hombres y otros muchos decidieron también escapar de aquel infierno. El Ejército Negro avanzaba incontenible, soberbio y vencedor sobre los cuerpos heridos o sin vida de los demoniquianos.

El que horas antes había aparecido como un ejército vencedor, se había convertido ahora en una manada de cobardes desordenados que huían de la muerte, desobedeciendo a sus jefes y retrocediendo hacia su guarida.

GRACIAS a la ayuda de las letras hemos logrado subir a papá hasta la cámara superior. A pesar de que hemos hecho lo posible por tener cuidado, ha gemido algunas veces a causa del dolor.

No he querido preocupar a los demás, pero sé que su estado es grave. No ha recobrado la conciencia y la herida no ha dejado de sangrar. Había momentos en los que su tez era tan pálida como la de un cadáver.

—Vamos, Arturo, un esfuerzo más y saldremos de aquí —me anima Sombra—. Estamos llegando.

—¿Adonde lleva esta salida?

—A Férenix. Allí encontraremos ayuda para tu padre.

—No perdamos tiempo —apremia Norma—. Hay que llevarle a un hospital.

El último tramo es francamente difícil de superar, ya que hay que subir en vertical, es muy estrecho y apenas hay donde agarrarse. Creo que va a ser difícil remontar a papá sin hacerle sufrir.

—Arturo, haz que las letras suban a tu padre hasta ahí arriba —sugiere Sombra—. Es la única manera de salir de aquí.

—O lo hacen ellas o no salimos —añade Norma—. Ni entre los tres podremos con él.

—Ellas nos ayudarán a sacarle —afirmo—. Aunque no sé qué pasará cuando estemos fuera. Cualquiera sabe dónde iremos a parar.

—No tan lejos como crees —me tranquiliza Sombra—. No tan lejos.

—Espero que no aparezcamos en pleno campo. Las salidas secretas de los castillos iban a parar lejos y estaban muy escondidas. Ojalá encuentre ayuda rápidamente.

—No te preocupes por eso —insiste Sombra—. Te aseguro que encontrarás ayuda. Ahora piensa solo en salir de aquí.

Intento descifrar sus enigmáticas palabras, pero no encuentro respuesta. ¿Cómo sabe él que habrá gente cerca de la salida?

He conseguido subir hasta el túnel de la trampilla. Ahora, lentamente y con mucho cuidado, las letras elevan a papá hasta mi posición.

Una vez arriba, entre todos, conseguimos introducirle en el túnel. Yo voy a gatas, papá flota detrás y, a continuación, Norma y Sombra.

La puerta que da al exterior es una placa de hierro mal encajada que a simple vista parece bastante débil.

Me acerco a la trampilla y la empujo con decisión. Le doy dos o tres empellones, pero se mantiene en pie. Está oxidada y es más resistente de lo que parecía. Ahora queda veo de cerca, me doy cuenta de que los anclajes forjados en hierro son fuertes, a pesar de su aspecto antiguo.

Hago todos los intentos posibles, pero es en vano. No consigo desplazarla ni un milímetro. Podría recurrir al poder de las letras, pero no quiero distraerlas. Prefiero que se ocupen de papá.

Tengo que conseguirlo solo.

Palpo con la mano en busca de algo que sobresalga, pero no encuentro nada… Algo va mal, tiene que haber algún mecanismo que… ¡Arriba! ¡En la parte más alta! Si esta puerta es como los portones de los castillos medievales, es posible que se descuelgue desde lo más alto y sirva incluso de puente. Aquí hay algo… Es una especie de cerrojo tosco, con dos grandes clavos de hierro que atraviesan dos argollas fijas. Entre ellas, noto un asa… y una cadena, que debe de servir para hacerla descender controladamente. Pero los clavos están oxidados y, a pesar de mis intentos, no se mueven ni un milímetro.

No me queda más remedio que acudir a mi amigo.

—¡Adragón! ¡Abre!

El dragón se separa de las letras y agarra los clavos con sus poderosos dientes.

Noto que la puerta se mueve ligeramente. Sujeto la cadena con fuerza para evitar que caiga de golpe. La ayudo a descender lentamente hasta que se ancla sobre un soporte y se estabiliza definitivamente.

Es de noche. Hay un par de farolas encendidas y veo la copa de algunos árboles que se agitan con el viento. El cielo está cargado de nubes y la luna quiere dejarse ver, pero no parece que lo vaya a conseguir. Es el cielo más siniestro que he visto en mucho tiempo.

—¿Qué pasa, Arturo? —pregunta Sombra—. ¿Has abierto?

—Sí, el paso está libre. ¡Voy a salir!

Me encaramo por la abertura y salgo al exterior. Estoy en lo alto de una torre que está situada… ¡en mi instituto!

¡Estoy en el tejado de la torre almenada del patio! ¡En la torre vieja que está en el jardín arbolado, cerca de la caseta del jardinero, donde encontramos aquellas piezas medievales el día que Horacio y yo nos peleamos! ¡El laberinto de Arquimia empieza en la Fundación y llega hasta el Instituto Férenix! ¡Qué locura!

El problema es descender, ya que no hay escalera ni cuerdas ni nada que… ¡Los árboles! Están tan cerca que si doy un salto, puedo encaramarme a las ramas y bajar hasta el suelo.

—¡Ten cuidado! ¡Si te pasa algo tendremos problemas! —me advierte.

Calculo la distancia y doy un salto hacia el árbol. Me agarro a una rama gruesa que soporta mi peso sin problemas. Me balanceo un poco y me sujeto con las piernas. Después subo y me deslizo hacia el tronco, donde hay otras ramas que me sirven para descender.

Ya en el suelo, ordeno a las letras que dejen a papá sobre la hierba. Después, espero hasta que Sombra y Norma concluyen el descenso.

—¡Hay que conseguir un coche para llevarle a un hospital! —sugiere Norma—. ¿Qué hacemos?

—¡Mercurio! —exclamo—. ¡Voy a pedírselo a Mercurio! ¡Seguro que él nos ayudará!

—Convendría esconder esas letras —propone Sombra—. No creo que quieras que Mercurio las vea.

Salgo corriendo hacia la casa del conserje, ocultándome cerca de los muros de los edificios y pegándome a los setos. He aprendido que es mejor andar entre sombras.

Una vez en la puerta, doy un par de golpes suaves con los nudillos. Espero un poco, pero no ocurre nada, así que golpeo de nuevo.

Escucho cómo alguien está girando la llave en la cerradura. La puerta se abre y Mercurio sale hacia fuera, con un palo en la mano.

—¿Quién anda ahí? —pregunta.

—Eh, Mercurio, soy yo —digo en voz baja.

Gira sobre sí mismo con el palo en alto, dispuesto a golpear.

—¡Espera! ¡Espera! —digo—. ¡Soy yo, Arturo! ¡Arturo Adragón!

Me reconoce y detiene la mano.

—¡Arturo! ¿Qué haces aquí a estas horas?

—¡Necesito tu ayuda!

—¿Sabes que han puesto una bomba en la Fundación? —dice.

—Sí, por eso he venido a buscarte.

—¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer yo? —pregunta.

—¿Tienes coche?

CUANDO el campo de batalla quedó despejado de enemigos, Arquimaes se acercó a Arturo y le dio un fuerte abrazo.

—Has estado soberbio —le dijo—. Me siento orgulloso de ti. Sabía que no me defraudarías.

—Gracias, maestro. Adragón ha estado a mi lado. Su fuerza me ha guiado.

—Sí, pero tú has sabido responderle —añadió Arquimaes—. Te has comportado como el jefe que el Ejército Negro necesita.

A su alrededor, docenas y docenas de muertos y heridos estaban diseminados sobre el barro y la hierba. Lanzas rotas, caballos destrozados… El espectáculo era desolador.

—Y todo por culpa de ese hechicero —se lamentó Arquimaes—. ¿Por qué habrá secuestrado a Emedi?

—Por venganza. Quiere matarnos —respondió Arturo— y la utiliza como cebo.

—Tenemos que liberarla antes de que sea demasiado tarde. Después de la derrota de hoy, su furia será aún mayor —argumentó Leónidas—. A partir de ahora, nuestra reina corre un serio peligro.

—Pero no sabemos dónde la tiene —se lamentó Arquimaes—. No tenemos ni idea.

—Creo que sé dónde la esconde —dijo Arturo—. Conozco bien su fortaleza. Si pudiera volver a entrar, seguro que la encontraría. Quizá pueda infiltrarme.

—Pero no puedes abandonar el mando del Ejército Negro —añadió Leónidas—. Nuestros hombres te necesitan. Ahora más que nunca.

—Leónidas tiene razón —dijo Arquimaes—. Tienes que dirigir al Ejército Negro. No puedes irte ahora.

Arturo no respondió. Alexia se acercó un poco y dijo:

—Se me está ocurriendo una idea…

—Creo que estamos pensando lo mismo —dijo Arturo.

—Si es lo que me imagino, puede que salga bien —añadió Arquimaes.

—¿Puede contarme alguien de qué va todo esto? —preguntó Leónidas.

—No preguntes, querido amigo —dijo Arquimaes poniéndole la mano sobre el hombro—. Cuanto menos sepas, mejor.

—Así se recompensa a un caballero que lucha para liberar a su reina, ¿verdad? —dijo Leónidas en tono de broma.

—Tengo una misión para ti, querido Leónidas —dijo Arturo—. Esta noche prepararás a nuestro ejército para la marcha. Organiza las cadenas de mando, nombra jefes e integra a nuestros aliados en nuestras filas, sobre todo a los carthacianos, que han perdido a su jefe. Mañana por la mañana habrá un solo Ejército Negro y su eficacia será mayor. Todos bajo la bandera de Adragón.

—Organizaré al Ejército Negro durante la noche. Mañana nos abriremos paso entre esas tierras llenas de lagartos y guerreros salvajes. Alcanzaremos su maldita fortaleza y, antes de que ese diablo se dé cuenta, caeremos sobre él.

—Bien, yo avanzaré al mando de la tropa —añadió Arturo—. Cuando estemos listos, iniciaremos el asalto final. Pero quiero que sigas mis instrucciones sin titubear.

—Sabes que puedes confiar en mí.

—Lo sé, amigo mío.

Leónidas inclinó la cabeza y se golpeó el pecho con el puño cerrado.

* * *

Frómodi, Górgula y Escorpio estaban comiendo en el campamento de caza. Junto a ellos, colgados de un entramado de madera, tres ciervos y dos jabalíes abiertos en canal demostraban la habilidad del rey como cazador.

—Sentaos a mi lado, amigos —ordenó Frómodi—. Tengo que hablar con vosotros de un grave asunto.

—Gracias por invitarnos, majestad —dijo Górgula mirando el asado que presidía la mesa—. Hace tiempo que no asistía a un banquete semejante. La carne de jabalí sigue siendo una de mis favoritas.

—No te he hecho llamar para hablar de carne, sino de tinta —bromeó Frómodi—. De tinta mágica.

—Estamos a tu servicio, mi señor —comentó Escorpio—. ¿Qué esperas de nosotros?

—Eficacia. Mucha eficacia —dijo el monarca dando un largo trago de vino—. Quiero saberlo todo sobre esta tinta que cubre mi cuerpo y la cara de Arturo.

—Si me permites, mi señor, te recuerdo que también está sobre su cuerpo. Cuando le conocí, estuve a punto de despellejarle.

—Explícate, bruja.

—Llegó al campamento de Amórica y me lo entregaron para descifrar el significado de sus tatuajes. Estudié la caligrafía y vi que pertenecía a Arquimaes. ¡Era su letra!

—¿Quieres decir que ese alquimista escribió sobre su piel? —preguntó ansiosamente Frómodi dando un mordisco a un trozo de carne—. ¿Estás segura?

Górgula, que notó que Frómodi estaba muy interesado, se tomó su tiempo antes de responder.

—Esas letras provenían de un pergamino —dijo al cabo de un rato—. Escrito por Arquimaes.

—Entonces, ¿conoces la letra de Arquimaes? —preguntó Escorpio.

—Como si fuese mía. ¡Yo le he enseñado muchas cosas a ese falso alquimista! ¡Ha sido monje, soldado, bandido, campesino! ¡Y sueña con ser rey!

—Vaya, parece que ahora todo el mundo quiere ser rey —bromeó Frómodi echando un poco de carne a sus perros—. ¡Es increíble!

—Pero él quiere un reino de justicia —le rebatió Górgula—. ¡Está loco!

Frómodi observó cómo los perros masticaban vorazmente la carne asada.

—¿Qué decía ese pergamino? —preguntó como sin dar importancia a sus palabras.

—Bueno, es posible que recuerde algunas cosas —dijo la hechicera—. Podría recordar ciertas frases.

—Pero ¿sabes de qué trataba?

—De inmortalidad, naturalmente —reconoció.

—¿Serías capaz de reproducir esas palabras? ¿Serías capaz de reproducir las palabras de ese pergamino?

—Es posible, pero no servirá de nada sin la tinta mágica —explicó.

—¿Y si te consigo la tinta?

—Entonces, mi señor, es casi seguro que yo podría escribir esa fórmula de la inmortalidad.

—¿Y de la resurrección?

—Oh, claro, sin duda.

—Pues prepárate —dijo Frómodi—. Tendrás esa tinta muy pronto.

—Lo que pides tiene un precio muy especial, rey Frómodi —dijo Górgula—. Muy especial.

—¿Tan especial como tu vida? —preguntó el rey en tono amenazador—. ¿Te refieres a eso?

—No, mi señor. Me refiero a darte un servicio especial, que sabrás recompensar si lo consideras oportuno —dijo Górgula, muy sumisa.