DESDE la torre de su castillo, el rey Ballestic observó con preocupación que se acercaban tres jinetes. A pesar de que no llevaban nada que los identificara, los reconoció.

—¿Para qué habrán vuelto esos entrometidos? —se preguntó—. ¿Qué querrán ahora?

Arturo, Crispín y Amarofet se detuvieron a pocos metros del antiguo puente levadizo, ahora convertido en una rústica y débil pasarela de madera.

—¡Rey Ballestic! —gritó Crispín—. ¡Mi señor, Arturo Adragón, quiere hablar con vos!

—¿Qué quiere ese endemoniado? —preguntó el rey.

—¡Bajad aquí y os lo explicará! —le invitó el escudero.

—Enviaré a mi capitán —respondió el monarca—. ¡Explicádselo a él!

El monarca contempló cómo el capitán Dardus cruzaba el foso y se acercaba a Arturo y a su escudero. Los vio hablar y, finalmente, contempló con incredulidad cómo el capitán se arrodillaba y Arturo, colocándole la espada sobre el hombro, llevaba a cabo el ritual que convierte a un hombre en noble.

—¡He aquí al nuevo rey de estas tierras! —anunció Crispín a gritos—. ¡Viva el rey Dardus!

La ira se apoderó de Ballestic. Desenfundó su espada y lanzó una terrible amenaza:

—¡Nadie ocupará mi lugar! ¡Antes arrasaré este reino hasta que no quede un solo vestigio de vida!

—¡Ya es tarde, Ballestic! —respondió Arturo—. Te dimos la oportunidad de comportarte como un rey digno y la has desperdiciado. Es mejor que te marches.

—¡No me echarás! ¡Nadie me sacará de aquí! —respondió lleno de rabia—. ¡Demónicus me ha dado poderes para defenderme de ti!

Entonces, lanzó un grito estremecedor.

—¡Demónicus!

Arturo, Crispín y Amarofet se miraron con preocupación.

—¡Se ha pasado al bando de Demónicus! —exclamó Crispín.

—¡Demónicus está muerto! —le rebatió Arturo.

—¡Demónicia! —susurró Amarofet.

—¿Qué has dicho? —preguntó Arturo.

—Esta noche he soñado con Demónicia —replicó la joven—. Ha estado aquí… ¡Le ha hechizado!

De repente, una masa oscura y peluda salió corriendo del castillo y cruzó la pasarela, haciéndola añicos. El rey se había transformado en una bestia feroz, un mutante de largos brazos, afilados colmillos y ojos inyectados en sangre. Además, llevaba una espada en las manos que impactó directamente contra Dardus y lo atravesó. El recién nombrado rey cayó al suelo entre terrible dolores.

—¡Ahora te toca a ti! —amenazó a Arturo—. ¡Pronto serás un mal recuerdo!

Pero Arturo estaba prevenido y esquivó el primer ataque del monstruoso monarca. Ballestic lanzó varios mandobles al aire para liberar su rabia. El escudo de Arturo recibió un golpe justo en la cabeza de la letra adragoniana y se oyó un rugido.

—¡Has despertado mis poderes! —le advirtió Arturo—. ¡Y ahora los vas a probar en tu propio cuerpo! ¡Adragón!

El dibujo adragoniano se agitó sobre el acero del escudo. Después, empezó a despegarse hasta que adquirió vida propia. El dragón de tinta voló y se situó entre los dos contendientes, mirando desafiante a Ballestic.

El rey no se amilanó y avanzó dispuesto a decapitar al dragón de Arturo. Pero el animal mágico abrió la boca, arrojó una pequeña llama y se abalanzó contra Ballestic. Le agarró del cuello e intentó clavarle los colmillos en el pecho, pero la cota de malla y los refuerzos de acero se lo impidieron.

A pesar de su desventaja, el rey intentó deshacerse del dragón, mientras continuaba su transformación ante los atónitos ojos de los tres amigos. Su cuerpo creció desmesuradamente. De su frente surgieron dos cuernos y sus garras parecían ahora afilados puñales. Su aspecto era tan feroz que Arturo, impresionado, dio un paso atrás.

—¡Ha llegado tu final, Arturo Adragón! —farfulló el monstruo.

Antes de que el dragón pudiera impedirlo, Ballestic se había arrojado sobre Arturo. Le apretaba la garganta con el codo, de forma que no podía emitir un solo sonido y apenas era capaz de respirar. Además, había conseguido inmovilizar el brazo que sostenía la espada alquimiana. Se disponía a dar un abrazo mortal al caballero Adragón y partirle el espinazo.

Entonces, Arturo recordó una frase que Arquimaes pronunció cuando le entregó la espada alquímica, allá en Emedia: En ella he escrito las palabras mágicas que te ayudarán a luchar contra tus peores enemigos. Con esta espada dirigirás el Ejército Negro.

Arturo cerró los ojos y concentró sus pensamientos en el Ejército Negro. Entre tinieblas, vio a sus caballeros y soldados perfectamente organizados, dispuestos para la lucha. Y al frente, un dragón negro de tinta reluciente, igual que el que coronaba la empuñadura de su espada alquímica. Ese pensamiento recorrió todo su cuerpo, se deslizó por sus brazos, alcanzó sus manos y se introdujo en la espada.

El arma tenía la hoja hacia arriba y la empuñadura junto al rostro de Ballestic. Antes de que pudiera apartarse, la boca del dragón se abrió y arrojó una llamarada que le abrasó el rostro y le obligó a soltar a su presa.

Arturo se separó de Ballestic. Cogió fuerza y clavó su espada mágica en el corazón del rey innoble.

—¡Vas a morir como lo que eres: un traidor y un cobarde! —rugió Arturo mientras el rey le observaba atónito—. Ahora, este reino recuperará la paz.

Entonces, Crispín se acercó a él.

—Estaba seguro de que vencerías. Esa rata no tenía bastante fuerza para acabar con un caballero como tú, Arturo Adragón —dijo señalando el cuerpo sin vida de Ballestic.

—Gracias por tu confianza, amigo Crispín —respondió Arturo tratando de recuperar la respiración—. Yo también confiaba en mis fuerzas. Y en las de Adragón.

Los campesinos, que habían observado el duelo desde lejos, se acercaron al héroe, seguros de que ya no corrían peligro.

—¡Habéis matado a ese rey traidor! —dijo la mujer que llevaba una chiquilla en sus brazos—. ¡Sois un gran guerrero! ¡Queremos que seáis nuestro rey!

—¡Arturo rey! ¡Arturo rey! —clamaron los campesinos.

Crispín iba a levantar el brazo de Arturo, convencido de que aceptaría el nombramiento, pero el caballero negro se lo impidió.

—No soy digno de ostentar tal cargo. Debéis elegir a uno de los vuestros, alguien que conozca vuestros problemas.

—Armadia —propuso un anciano—. Es una mujer valiente que no ha dudado en exponer su vida para luchar contra ese tirano de Ballestic.

—¿Una mujer para reinar? —preguntó un caballero—. Afirmo que yo, Chatillon, estoy mejor preparado que ella para ejercer este cargo. Soy un gran guerrero y puedo pelear mejor que ella.

—No te he visto luchando junto a los más débiles. Tampoco te opusiste a Ballestic. Sin embargo, ella sí peleaba con todas sus fuerzas para proteger a su hija y a los que tenía cerca —respondió el anciano con toda tranquilidad—. Ella es más digna que tú.

—Sí, Armadia, Armadia —gritaron los campesinos.

—¿Quién es Armadia? —preguntó Arturo.

—Yo —respondió la mujer—, una simple campesina.

—Arrodíllate —le ordenó—. E inclina la cabeza.

Armadia abrazó a su hija con fuerza e hizo lo que Arturo le ordenaba.

El joven caballero colocó la hoja de su espada sobre su hombro y pronunció las palabras rituales:

—Armadia, ¿juras por tu honor que, a partir de este momento, serás fiel a la reina Émedi, considerarás a Demónicus tu verdadero enemigo y serás justa con tus súbditos, a los que tratarás con dignidad y respeto?

—Lo juro.

—Entonces, Armadia de Arquimaes, a partir de este momento, te nombro reina de estas tierras. ¡Te invito a que gobiernes con honor y justicia!

El caballero Chatillon fue el primero en arrodillarse ante su reina.

Tomó su mano y la besó.

—Os juro la más absoluta lealtad, señora —afirmó—. Tendréis en mí al más fiel y noble caballero de vuestra corte.

Después, todos los antiguos servidores de Ballestic desfilaron ante la nueva reina y la aclamaron. Antes de que el sol cayera sobre el horizonte, no quedaba un solo soldado, caballero o campesino que no hubiera hecho votos de fidelidad a la reina Armadia de Arquimaes. Todos se sentían felices con el nombramiento de la nueva soberana.

Finalmente, el propio Arturo Adragón se arrodilló ante ella y le ofreció su arma.

—Esta espada, señora, está a vuestro servicio —aseguró—. El signo adragoniano, al que represento, os garantiza que mientras os portéis con justicia y honor, nadie os hará ningún daño.

Armadia apretó a su hija contra su pecho y dijo:

—Que ella sea testigo de que ante vosotros juro que jamás abusaré de los habitantes de este reino y me rodearé de sabios, con cuya ayuda y consejo impartiré justicia. ¡Lo juro por la carne de mi carne!

Entonces, Amarofet se acercó a Arturo, apretó su mano y le hizo sentir su calor.

* * *

Arquimaes y Alexander de Fer cabalgaban hacia Ambrosia al límite de sus fuerzas, mientras el sol se ponía tras las montañas.

—Deberíamos acampar —propuso Alexander—. Los caballos están a punto de reventar.

—Tienes razón, amigo —respondió Arquimaes, que aún tenía el rostro crispado por la preocupación—. Pernoctaremos al abrigo de aquellas rocas.

Detuvieron sus monturas cerca de una cantera de piedras grises y montaron un pequeño campamento.

—Yo haré la primera guardia —propuso Alexander—. Es mejor que descanséis.

—No podré dormir hasta que vea a la reina Emedi viva —respondió el alquimista—. Temo tanto por su vida…

—No creo que haya motivo de preocupación. Arturo afirma que Demónicus está muerto. Ballestic ha mentido.

—Ese hechicero tiene poderes que nadie imagina —dijo Arquimaes—. Dudo que esté muerto.

El cansancio, el calor de la fogata y la cena hicieron su efecto en los dos viajeros, y Alexander, que había prometido mantenerse alerta, se quedó dormido.

Súbitamente, un rayo lejano iluminó el cielo. Alexander abrió los ojos. Se prometió entonces no volver a dormirse, pero algo en su interior le pedía hacerlo de nuevo. El rostro de la mujer a la que tanto había amado, y que le había embrujado, le esperaba en sus sueños.

* * *

Esa misma noche, Armadía era coronada reina por el caballero Adragón en el gran salón del castillo. Celebraron un festejo al que asistieron muchas personas de la comarca. La noticia de que las bestias, incluido el rey Ballestic, habían muerto, y de que la nueva reina era una campesina, atrajo a mucha gente que quería apoyarla. Los lugareños estaban tan sedientos de justicia que el acontecimiento llenó sus corazones de esperanza.

—Hemos cumplido nuestra misión —dijo Arturo a Crispín, que ya estaba un poco nervioso—. Mañana partiremos en busca de tu padre.

—Espero que lleguemos a tiempo de ayudarle —respondió el escudero—. Temo por su vida.

Arturo cogió del brazo a su escudero para advertirle:

—Si alguien se atreve a hacerle daño, se arrepentirá. No lo dudes.

El festejo duró hasta altas horas de la noche.

Al amanecer, Armadía y Amarofet se habían hecho buenas amigas.

—Mi marido murió agotado de tanto trabajar para pagar los exagerados impuestos que nuestro antiguo rey nos exigía —explicó la nueva reina con lágrimas en los ojos—. Pero me dejó una hija, y yo la enseñaré a tratar bien a su pueblo.

—Así será, Armadía —la consoló Amarofet—. Todos vuestros sufrimientos tendrán su recompensa. Arturo te apoyará y estará siempre a tu lado.

—Ese caballero es un valiente. ¿Es acaso tu prometido?

—Solo sé que mi vida le pertenece, que soy suya, aunque ni siquiera sé quién soy.

—Te quiere —dijo Armadia con ternura—. Lo he leído en sus ojos. Te quiere profundamente. Tendréis hijos buenos.

En ese momento, el sol despuntó y un rayo anaranjado iluminó el reino de Armadia de Arquimaes. Entonces, Arturo se acercó a Amarofet.

—¿Quién es Demónicia? —preguntó él.

—No lo sé. Alguien a quien quiero y odio a la vez —respondió la muchacha.

Arturo se dio cuenta de que la luz del sol brillaba en sus ojos, que ahora eran tan negros como los de Alexia.

AUNQUE estoy agotado por el esfuerzo, acabo de llegar a la planta baja. Todo está en silencio y no se oye un solo ruido. Pero sé que algo grave se está fraguando. ¿Dónde estarán esos secuestradores que mantienen a mi gente bajo vigilancia, dispuestos a matarlos?

Sujeto la espada Excalibur con fuerza y me muevo como un león enjaulado, incapaz de tomar una decisión. Estoy muy nervioso.

—¿Dónde estarán? —me pregunto—. ¿Dónde se han escondido?

Una puerta se acaba de abrir. Es Adela.

—¡Adela! ¿Qué haces tú aquí? —pregunto—. ¿Qué quieres?

—Aquilino, uno de mis vigilantes, me ha contado lo ocurrido. Dame una explicación ahora mismo —ordena.

—Ahora no puedo, Adela. Tengo que liberar a mi padre, a Sombra y a…

Vemos a Mahania que viene corriendo de la escalera de los sótanos y entra en su garito.

—¿Qué pasa aquí? —me pregunta Adela, preocupada—. ¿Qué ocurre?

—Los hombres de Stromber han secuestrado a mi padre, a Sombra y a Norma. Es posible que quieran matarlos —explico—. ¡Tengo que encontrarlos antes de que sea demasiado tarde!

—¿Estás seguro de lo que dices, Arturo?

—¡Completamente! Me lo ha dicho Stromber hace un rato.

—¿Dónde está el señor Stromber?

—Abajo, pero ahora necesito encontrar a mi padre y a los demás.

—Espera. Estás manchado de sangre. ¿A quién pertenece?

—Esto es urgente, Adela. Esos tipos son muy peligrosos —explico mientras me dirijo hacia las escaleras—. ¡Mahania, dame las llaves de los despachos! —le pido cuando me cruzo con ella—. ¡Corre!

—Ten cuidado, Alquemed… Arturo… —dice muy nerviosa, mientras me tiende las llaves.

Subo los escalones de dos en dos y llego hasta la puerta del antiguo despacho de papá, que ahora es del señor Stromber. ¡Seguro que están ahí dentro! Hago una señal a Adela y muevo la manecilla hacia abajo. Ni un solo ruido. Entonces, cuando estoy seguro de que la puerta ya no va a oponer ninguna resistencia, la abro de golpe.

—¡Quietos ahí! —grito—. ¡Ni un solo movimiento!

Flavius, el verdugo, y Sermónico, el hechicero, nos miran como si estuviésemos locos.

—¿Qué pasa? —pregunta Flavius—. ¿Qué hemos hecho?

—¡Ni un movimiento! —ordena Adela—. ¡Dispararé al que se mueva!

—Pero si no estamos haciendo nada —responde Sermónico con toda tranquilidad.

La verdad es que me cuesta bastante comprender la escena, ya que no es exactamente como me esperaba. Papá está sentado junto a Sombra y Norma. Delante de ellos, el verdugo y el hechicero ¡están jugando al ajedrez!

Norma, que está al lado de papá, me mira y dice:

—Hola, Arturo, ¿dónde está Metáfora?

—¿Qué pasa aquí? —pregunto—. ¿Qué hacéis?

—¡Este secuestro ha terminado! —exclama Adela—. ¡En pie todo el mundo!

—¿Secuestro? —pregunta Flavius—. ¿De qué secuestro habla, señorita Adela? Nosotros no hacemos nada. Ya ve que estamos jugando al ajedrez.

Adela me mira sin comprender.

—Señor Adragón, Sombra, ¿les han secuestrado? —pregunta Adela—. Respondan con franqueza.

—Como usted puede ver, no somos rehenes de nadie —dice papá—. Solo de la mala fortuna. Sombra y yo somos pésimos jugadores.

—Ya lo ve, señorita Adela —añade Sombra—. Aquí no pasa nada, estamos matando el tiempo.

Adela me mira pidiéndome explicaciones. Le muestro el móvil de Stromber para demostrarle que no he mentido. Pero antes reviso las llamadas realizadas, señalo la última y aprieto la tecla.

¡Rinnnng!… ¡Rinnng!…

—Me parece que suena su teléfono, señor Flavius —digo, convencido de que tengo la prueba que necesitaba.

—¿Dónde has conseguido mi número? —dice—. Yo no te lo he dado.

—Es que le estoy llamando desde el teléfono del señor Stromber… El mismo número desde el que le ha llamado hace un rato…

—Bueno, el señor Stromber es mi jefe y me llama muchas veces al cabo del día para darme instrucciones —responde tranquilamente, mientras silencia su aparato.

—¿Le llama muchas veces desde el sótano para darle la orden de matar a mi padre y a sus compañeros? —digo muy crispado—. ¿O va a negar lo que yo he escuchado?

—¿Quieres contarnos qué ha dicho el señor Stromber? —pregunta con voz inocente el hechicero.

—Pues, ha dicho que… que mi padre estaba en vuestro poder y que le ibais a matar…

—¿Eso es lo que ha dicho por teléfono? —insiste el hechicero.

—No, eso lo dijo antes de hacer la llamada… Pero cuando llamó dijo que… Bueno, él disimulaba para hacerme creer que hablaba conmigo, cuando en realidad os daba órdenes.

—¿Qué órdenes, Arturo? —repite Flavius, el verdugo—. No entiendo.

Adela me agarra del hombro, me aparta un poco y me dice:

—Arturo, ¿podemos hablar un momento a solas?

—Estos tipos mienten, Adela. Los mantenían secuestrados…

—Bien, bien, pero quiero que hablemos un momento a solas —insiste—. Esto no me gusta nada. ¿Dónde está el señor Stromber? ¿Cómo es que tienes su teléfono?

—Está abajo, en el sótano…

—Y la sangre es suya, ¿verdad? ¿Le has matado?

—¡Noooo! ¡Yo nunca haría una cosa así!

De repente, se oyen lamentos y quejidos. El peor de todos es un grito prolongado y doloroso, que nos espanta a todos.

—¿Qué pasa ahora? —pregunta Adela, un poco harta—. ¿Qué más me queda por ver esta noche?

Después de ordenar a Aquilino que cierre la puerta del despacho y no deje salir a nadie, bajamos por la escalera, mientras los gritos de dolor crecen. Cuando llegamos al rellano del primer piso vemos algo que nos sobrecoge: Stromber gime como un poseso, mientras los dos soldados le mantienen en pie a duras penas y le taponan la herida del hombro. Detrás, el caballero Morderer les sigue con el brazo de Stromber entre las manos.

Adela deja escapar un grito de sorpresa.

—¡No puedo creerlo! ¿Qué es todo esto?

Nadie responde. Hasta que Morderer se atreve a hacer una afirmación:

—¡Este hombre puede morir desangrado! —advierte refiriéndose a Stromber—. ¡Hay que hacer algo!

—¡Avisad al doctor Batiste! —grita Stromber antes de perder el sentido.

ARMADÍA acompañó a sus amigos hasta las colinas, más allá de la aldea. Allí, el cortejo real se detuvo y la reina se acercó a Arturo.

—A partir de aquí seguiréis solos —dijo—. Mucha suerte, amigos.

—Cumple bien la misión que te espera. Y recuerda que ahora somos aliados —respondió Arturo—. Será interesante ver a dos reinas juntas: Emedi y Armadía, ambas bajo el auspicio de Arquimaes.

—Espero ser digna de la confianza que has depositado en mí. Si me desvío del camino recto, quiero que vengas a pedirme cuentas.

—Puedes estar segura de que lo haré —contestó Arturo—. Pero no creo que haga falta.

Amarofet dio un fuerte abrazo de despedida a su nueva amiga.

—Eres una buena madre para tu hija, Armadia —susurró—. Ahora debes cuidar de todos tus vasallos como si fueran hijos tuyos.

—Ojalá tus proyectos salgan bien. Deseo que te cures y que encuentres un buen compañero para este viaje —dijo la reina—. Rezaré por ti, Amarofet.

Crispín se acercó y le tendió la mano.

—No nos falles —pidió el escudero—. Necesitamos gente valiente y honesta que defienda a los campesinos y que respete su libertad. No permitas que se conviertan en proscritos.

—Prefiero morir antes que faltar a mi juramento —respondió Armadia con determinación—. He hecho un trato con vosotros y lo cumpliré. Ya lo veréis.

—Recuérdalo cuando la reina Emedi te pida ayuda —añadió Arturo—. Ahora tienes un pacto de honor con ella.

—Te he ofrecido una escolta para que cumplas la misión que tienes pendiente y te reitero el ofrecimiento —insistió la reina—. Veinte hombres armados os vendrán bien.

—Úsalos para fortalecer tu reino, amiga Armadia; te hará faltan. Nos las arreglaremos solos —respondió Arturo espoleando su caballo—. Pero te lo agradecemos. Adiós…

Arturo y sus amigos partieron bajo la mirada de Armadia y sus acompañantes. La reina abrazó a su pequeña con fuerza y le dijo al oído:

—Desde hoy te llamarás Aragónica, en recuerdo del hombre que ha cambiado nuestras vidas y ha traído la justicia a este reino. Cuando seas mayor, irás a su corte y aprenderás las reglas de la caballería. Serás la primera mujer con título de caballero.

* * *

Después de varias jornadas de fatigoso viaje, Arturo, Crispín y Amarofet llegaron a la región del bosque de Amórica, que se divisaba a lo lejos.

—Ahí se ve mi bosque —dijo Crispín con alegría—. Por fin voy a ver a mi padre y a mis amigos.

—Mañana estarás con ellos, pero debemos ser prudentes, ya que puede haber trampas —explicó Arturo.

—¿Qué propones? —preguntó el muchacho.

—Tengo un plan —dijo Arturo—. Pero no sé si te gustará.

Crispín, que entre sus nuevas virtudes había adquirido la de la paciencia, esperó tranquilamente a que Arturo se decidiera a explicarle su idea.

—Verás, amigo Crispín. Debemos parecer algo diferente de lo que somos en realidad. Es posible que nos estén esperando, pero nadie nos atacará si aparentamos ser trovadores. ¿No te parece?

—Ese truco está muy usado —respondió Crispín—. Nadie se lo creerá. Deberíamos pensar en otra cosa.

—Podéis vestiros de mujer —dijo Amarofet—. Eso no se lo espera nadie.

—Ah, no, yo no me pondré faldas —gruñó Arturo—. Soy un caballero.

—¿Y qué tiene de malo vestirse de mujer? —quiso saber Amarofet—. Yo voy vestida de hombre desde que te conozco y no me ha pasado nada.

—Amarofet tiene razón —la apoyó Crispín—. Si nos vistiéramos de mujer, nadie sospecharía de nosotros y sería más fácil entrar en el campamento.

Arturo guardó silencio y no abrió la boca hasta que llegaron a un pequeño grupo de casas rodeadas por un cercado de piedras.

—Vaya, parece que este lugar está fortificado —advirtió—. Fijaos en la cantidad de hombres armados que lo vigilan.

Les llamó la atención ver que los muros del mesón de Nárnico estaban adornados con estacas puntiagudas y con troneras. Las puertas habían sido reforzadas y varios arqueros dominaban la situación desde los tejados.

—¿Qué queréis, extranjeros? —preguntó un hombre vestido con cota de malla y provisto de una gran espada—. ¿Qué buscáis en este lugar?

—Descanso —respondió Arturo ocultando su cara bajo la capucha—. Y comprar algunas ropas.

—Para entrar debéis dejar las armas en el establo —explicó el guerrero—. Los únicos que llevamos armas aquí somos nosotros.

—No me gusta desprenderme de mi espada —respondió Arturo—. Me siento desnudo sin ella.

—Entonces, seguid vuestro camino.

—¿No hay otra manera de entrar? —preguntó Amarofet.

—Ninguna. O dejáis las armas fuera o no cruzáis la puerta… vivos —dijo alzando el brazo derecho y alertando a los arqueros que, inmediatamente, dirigieron sus flechas hacia ellos con los arcos tensados.

—¡Está bien! —aceptó Crispín—. Podéis dejar de apuntarnos con esas flechas. Dejaré mis armas.

—¿Qué dices? ¡Yo no cederé! —dijo Arturo.

—Yo sí, mi señor —respondió el escudero—. Tengo hambre y necesito descansar un poco.

—Yo te acompañaré —dijo Amarofet desabrochando su cinto, del que colgaba una espada—. También tengo hambre. Si quieres, te podemos traer algo cuando volvamos… Algo para hombres…

—Sí, una buena jarra de vino para un caballero que no se atreve a llevar ropa de mujer —bromeó Crispín.

—¡El caballero que no quería ponerse faldas! —añadió Amarofet.

Arturo se sintió herido. Las burlas de sus compañeros estuvieron a punto de hacerle perder la paciencia. Se quitó el cinto y lo colgó en la pared, junto a otras armas. Entró en la taberna y se sentó al lado de Crispín y Amarofet.

—Está bien —dijo—. ¿Qué queréis que haga?

—¿Estás dispuesto a escuchar mi plan? —preguntó Crispín.

—Claro que sí…

—Pues verás… Yo propongo que nos disfracemos de mujer y nos unamos a esas leñadoras que entran y salen del campamento de mi padre sin ser molestadas.

—¿Quieres que entremos desarmados?

—Camuflaremos las armas entre los haces de leña. No sospecharán de nosotras… nosotros… Nadie imaginará que unas sencillas leñadoras son en realidad…

—¡Experimentados guerreros! —dijo Amarofet—. ¡Dos valientes caballeros y una débil mujer!

Arturo se disponía a responder cuando Nárnico se acercó a su mesa.

—¿Qué queréis tomar? ¿Necesitáis habitaciones para dormir?

—De momento queremos comer… Después decidiremos —dijo Crispín.

—¿Os dirigís al castillo del rey Ballestic?

—Venimos de allí. Ahora hay una nueva reina —respondió Arturo—. Vamos hacia el bosque de Amórica.

—¿Hacia el bosque de Amórica? ¿Estáis locos? Aquello es un infierno y el que entra no sale vivo. Está lleno de proscritos. Esos hombres son unos salvajes. Nosotros nos hemos fortificado para evitar sus ataques. Son saqueadores.

—No te preocupes por nosotros —respondió Arturo— y ocúpate de servirnos.

—Bien…

Nárnico iba a retirarse cuando prestó atención a la cara de Arturo.

—Ese dibujo me suena —musitó mientras hacía memoria—. ¿No nos hemos visto antes?

Arturo trató de camuflarse con la capucha.

—No soy de por aquí —dijo—. Te equivocas, tabernero.

—No, no me equivoco. He oído hablar de ti… ¡Tú eres el jefe del Ejército Negro!

—¡Chiiiisssttt! ¡Te prohíbo que sigas hablando! ¡Ya te he dicho que no nos conocemos! —le reprendió.

—Juglares y trovadores cantan tus hazañas. Todo el mundo ha oído hablar de un caballero con un dragón en la frente… ¡El caballero que mató a la princesa Alexia!

—No estarás pensando en cobrar la recompensa que Demónicus ofrece por ese caballero, ¿verdad? —preguntó Amarofet con una sonrisa en los labios para que nadie viera que, en realidad, le estaba presionando la barriga con una afilada daga—. ¿Verdad que no tienes intención de delatarle?

—Oh, no. Desde luego que no —respondió Nárnico notando la presión—. Si estuviese seguro de que es el caballero del que hablo, le ofrecería un puesto en mi posada. Le nombraría jefe de mi guardia y le pagaría bien.

—Claro, para extender el rumor de que el jefe de ese peligroso ejército está a tu servicio y llenar tu local, ¿verdad? —dijo Crispín.

—Bueno, los negocios son los negocios.

—Te conviene mantener la boca cerrada y no hablar con nadie de este incidente —ordenó Arturo—. Tráenos comida; nos quedaremos a dormir. Mañana te pagaremos, nos marcharemos y te olvidarás de nosotros.

—Claro, claro… —dijo el hombre antes de retirarse—. Mi boca es una tumba.

Arturo y sus amigos estaban entretenidos en su conversación y no vieron cómo, nada más llegar a la cocina, Nárnico hacía una señal a uno de los guardias.

—Vigila a ésos —le dijo—. Son peligrosos… Tengo una misión para ti.

El guardia previno a sus compañeros, que no les perdieron de vista ni un instante.

Al amanecer, después de desayunar, Arturo siguió al tabernero hasta la cocina y le abordó.

—Quiero hacer un trato contigo. ¿Tienes ropa de mujer?

—¿Cómo? —preguntó Nárnico.

—¿Te gustan nuestros caballos?

—Parecen buenos y están bien alimentados.

—Te los cambio por ropa de mujer. Ah, y eso incluye todos los demás gastos.

—¿Estás loco? Tus caballos valen más.

—Debo de estar loco para hacer lo que voy a hacer —respondió Arturo—. Ah, también puedes añadir tu silencio. ¿Comprendido?

—Seré una tumba —dijo Nárnico.

LA clínica de Jean Batiste dispone de una flota de ambulancias rápidas y eficaces. Así que los dos vehículos de asistencia que hemos pedido han llegado muy pronto.

—El que tiene el brazo seccionado es el que peor está —nos advierte uno de los sanitarios, que nos ha hecho firmar un parte de ingreso—. Intentaremos reimplantarle el brazo, pero no estamos seguros de conseguirlo. Ha perdido mucha sangre y es posible que las cosas se compliquen. ¿Sabe alguien cómo ha ocurrido?

—Ha sido un accidente —explica Patacoja—. Estaban todos en el sótano, seguramente practicando esgrima o algo así, cuando, de repente, hemos escuchado gritos.

—¿Quién le ha cortado el brazo? —insiste el sanitario—. Hay que tener mucha fuerza para hacer algo así.

—Esos hombres que juegan con armas son muy robustos —añade mi amigo—. Ha podido ser cualquiera de ellos.

—O él solo —dice Metáfora—. Es muy peligroso jugar con armas.

—Nadie se corta un brazo solo —insiste—. Eso es imposible.

—Bueno, es un punto de vista, pero si yo le contara cómo perdí esta pierna, seguramente cambiaría usted de opinión —agrega Patacoja—. A veces, la gente es capaz de infligirse grandes daños. Se lo aseguro.

Después de recoger a los heridos, las ambulancias se marchan a toda velocidad y nos quedamos solos.

—Me vais a contar lo que ha pasado con detalle —nos advierte Adela—. Y no quiero evasivas, ¿entendido? A mí ya no me tomáis más el pelo.

—Pero, Adela, nosotros no sabemos nada. Yo solo quería rescatar a mi padre —digo.

—¡Tu padre está bien! Tengo retenidos, bajo la vigilancia de Aquilino, al verdugo y al hechicero en el despacho del señor Stromber.

—Esos tipos son muy peligrosos —añade Patacoja.

—Señor Patacoja…

—Me llamo Juan, Juan Vatman…

—Señor Vatman, a mí no me tome por idiota —advierte muy seria—. Soy jefa del servicio de seguridad de este edificio y necesito saber toda la verdad antes de que la policía intervenga. ¡Toda la verdad!

Tengo la impresión de que Adela no sabe que toda la verdad no existe. No sabe que, como mucho, existe algo de la verdad. Una parte de ella… Una parte que no le vamos a contar…

—Empecemos por el principio. ¿Para qué bajasteis al sótano en plena noche? —pregunta dispuesta a arrancarnos una confesión—. Empieza tú, Arturo.

—Pues… Bueno, a veces bajamos para revisar los objetos que hay en los sótanos… Ya sabes, los medievales…

—Ve al grano, Arturo. ¡No me hagas perder la paciencia!

—Aquí hay muchos objetos que conviene catalogar y…

—¡Ya está bien! —exclama Adela—. ¡Esta noche han mordido a uno de mis vigilantes! ¡Hay cuatro heridos, uno de ellos muy grave! ¡Y tú me vienes con historias! ¿Es que crees que me chupo el dedo?

—No era mi intención enfadarte, yo solo quería…

—¿Por qué tenías el teléfono de Stromber? —pregunta retomando el interrogatorio—. ¿Por qué dijiste que habían secuestrado a tu padre y a Sombra? ¿Quién le ha cortado el brazo a Stromber?

¡Baaang!

Un disparo. Eso ha sido un disparo.

Adela saca instintivamente el revólver de su funda y sale hacia el lugar del disparo.

—¡Quedaos aquí! —ordena señalando su despacho—. ¡No salgáis!

Desde la puerta, la vemos correr, pistola en mano. Hay mucho bullicio y se empiezan a oír voces alarmadas.

—¡Alguien ha disparado! —grita uno de los vigilantes de la planta baja, que ahora se acerca a Adela.

—¿Hay algún herido? —pregunta Adela.

—No lo sabemos.

—¿De dónde procedía ese disparo?

—De ahí. De ese despacho —indica el hombre.

—¡El despacho del señor Stromber!

Se me hace un nudo en la garganta. ¡Mi padre está ahí!

—¡Aquilino! —grita Adela—. ¿Qué ocurre?

Pero nadie responde.

—Seguro que ha sido uno de esos tipos disfrazados —advierte Patacoja—. Son mala gente, os lo digo yo.

—Espero que no le haya pasado nada a mi madre —dice mi amiga.

—Tranquila. Esperemos aquí —propone Patacoja—. Es más seguro.

—¡De eso nada! —digo—. Voy a ver qué pasa.

Sin hacer caso a las protestas y advertencias de Patacoja y de Metáfora, salgo del despacho y me acerco a Adela, que está agazapada detrás de la barandilla de la escalera.

—¿Qué haces tú aquí? —pregunta—. ¿No te he dicho que te quedaras en mi despacho? Vuelve allí, es más seguro.

—Mi padre está ahí dentro. Quiero saber qué ocurre.

—Sospecho que Aquilino ha tenido un problema con esos dos tipos —explica—. Seguro que tu padre y los demás están bien.

—¿No podemos hacer nada para sacarlos de ahí? —pregunta Patacoja, que se acaba de incorporar.

—¡Vuelva al despacho, señor Patacoja! —ordena Adela.

Pero Patacoja no responde. Está claro que no le va a hacer caso.

De repente, la puerta del despacho de Stromber se abre. Estamos a la expectativa y no hacemos nada.

—¡Mataré a cualquiera que se interponga en mi camino! —grita Flavius, el verdugo, que ahora luce la pistola del vigilante en la mano derecha—. ¡Solo quiero salir de aquí!

—¡Eso no va a ser posible! —responde Adela—. La policía puede llegar en cualquier momento. ¿Por qué has disparado? ¿Has herido a alguien?

—Le he pegado un tiro a Aquilino —responde Flavius—. Se creía muy listo y he tenido que reducirle.

—¿Por qué lo has hecho? —pregunta Adela—. ¿Por qué le has disparado?

—No me quería dejar marchar. Yo no he hecho nada, así que no pienso quedarme aquí hasta que me metan en la cárcel.

—No te pasará nada. Cuando declares ante la policía, todo quedará solucionado. Deja el arma en el suelo. Es lo mejor.

—¡Estoy en busca y captura! Cuando vean mi ficha, me encerrarán… Por eso tengo que salir de aquí ahora mismo.

Adela se vuelve hacia nosotros y se sienta en el suelo.

—Lo que nos faltaba. Ese idiota debe de haber cometido algún delito gordo para no querer caer en manos de la policía. Seguramente se metió en esto para esconderse, pensando que sería muy cómodo para él… Ya ves tú… ¿Dónde habrá contratado Stromber a estos individuos?

—Si quiere, señorita Adela, yo lo puedo averiguar —propone Patacoja—. Conozco gente que sabe…

—¡Eso no me interesa! Ahora, lo único que necesitamos es encontrar la forma de hacerle salir de forma pacífica.

—Podemos negociar con él —sugiero.

—No estamos autorizados a hacer un trato con alguien que ha disparado un arma de fuego. La policía nos pediría demasiadas explicaciones. Recuerda que hay un herido.

—No se trata de que se escape, se trata de que deponga su actitud… y entregue su arma —explica Patacoja.

—Escuche, Patacoja o como se llame, esta operación la dirijo yo. Soy la que toma las decisiones, así que no se interponga si no quiere que me enfade —le reprende Adela—. ¿De acuerdo?

—Sí, señorita, perdone…

El intercomunicador de Adela suena…

—¿Qué pasa?

—Alguien ha llamado a la policía. A ver si puede resolver esto antes de que lleguen —explica el vigilante—. Temo que también venga la prensa.

—Entendido, yo me ocupo. No dejes entrar ni salir a nadie.

Adela respira hondo. Después, se levanta, agarra su revólver con las dos manos, igual que hacen los policías en las películas, y grita:

—¡Flavius! ¡Esto se ha acabado! ¡Los tiradores de la policía están a punto de llegar! ¡Es mejor que te entregues!

—¡Ni lo sueñe! ¡Antes me los cargo a todos!

—¿Qué quieres conseguir con todo esto? —pregunta Adela.

—¡Ya se lo he dicho! ¡Quiero irme! ¡Solo eso!

—¡Escucha! ¡Sal y hablemos!

—¡No hay nada de qué hablar!

—¿Qué te parece si me coges a mí como rehén hasta que consigas escapar? —propone Adela.

—¡Es un farol! ¡Quiere engañarme!

—¡Te juro que lo digo en serio! ¡Es la única oportunidad que tienes! ¡Pero no hagas daño a nadie!

Silencio. Flavius está pensando en la propuesta de Adela.

—¡Está bien, acepto! —dice finalmente.

Adela coloca su arma en el suelo, a la vista de todos.

—¡Acabo de dejar mi revólver para que veas que no te engaño! —grita—. ¡Ya puedes salir!

Esta mujer es más lista de lo que pensaba. Solo con palabras está a punto de conseguir que un tipo peligroso, posiblemente un asesino, deponga su actitud.

—¡Acérquese con las manos en alto, señorita Adela! —grita Flavius—. ¡Impida que sus hombres hagan alguna tontería!

—Tranquilo, tranquilo… Nadie te hará nada. Lo único que queremos es que te marches de aquí… Pero tengo que estar segura de que Aquilino está bien.

Silencio.

—Aquí tiene a su hombre. Está vivo. Solo tiene un rasguño en el hombro —explica Flavius.

El vigilante está de pie junto a la puerta, con la mano derecha sobre el hombro izquierdo, donde se ve una mancha de sangre.

—¡Estoy bien, señorita Adela! —grita Aquilino—. ¡Estoy bien, de verdad!

—Entonces, podemos llevar a cabo nuestro acuerdo, Flavius —dice Adela saliendo a cuerpo descubierto.

Metáfora, Patacoja y yo nos miramos alarmados. La temeridad de Adela nos pone los pelos de punta. Hay que ser muy valiente para hacer una cosa así: jugarse la vida para salvar a otras personas.

—No se fíe, señorita Adela —susurra Patacoja—. Ese tipo no tiene nada que perder y puede hacer una tontería en cualquier momento.

Pero Adela ignora su advertencia y sigue adelante.

Flavius, con el arma levantada, la apunta directamente a la cabeza y se acerca a ella muy despacio.

—Ahora me pondré detrás de usted, señorita Adela —dice—. Y la sujetaré para que podamos salir de este sitio con toda tranquilidad. Cuando estemos en la calle, la dejaré ir y me perderé entre la gente. ¿Le parece bien?

—Me parece perfecto. Pero no te pongas nervioso, que nadie te quiere engañar. Recuerda que si alguien muere, serás el único responsable.

Flavius coge a Adela por la cintura con la mano izquierda y le coloca la pistola sobre la sien.

—Si pasa algo, será usted la primera en caer —le advierte—. La mano no me temblará… Ya lo he hecho otras veces.

Flavius se pega a Adela y empiezan a caminar, casi a deslizarse, lentamente sobre el suelo reluciente.

Pero, como siempre, algo viene a complicarlo todo: ¡las sirenas de los coches de policía suenan cada vez más cerca!

Flavius, asustado, se detiene y mira hacia todas partes. Se siente acorralado y en seguida comprende que todo está a punto de terminar para él.

—¡Maldita tramposa! ¡Me has mentido! —exclama.

—¡No! ¡Te juro que no es un engaño! —responde Adela.

Pero Flavius no la cree y levanta el percutor de su revólver. Está nervioso y ha perdido el control.

Tengo la sensación de que debería hacer algo. ¿Debo intervenir o es mejor quedarme quieto hasta que todo se solucione?

Entonces, Adela levanta la pierna hacia atrás y lanza a su captor un potente golpe de tacón en la espinilla que le hace gemir. La jefa de seguridad intenta zafarse, pero el verdugo se resiste y la sujeta con fuerza. Ella le clava el codo en el estómago, consiguiendo que se doble por el dolor. Intenta escapar, pero él le da un empujón y la arroja al suelo. Mientras Adela rueda, Flavius se recupera. ¡Está enfurecido y levanta la mano armada, dispuesto a disparar!

Rápidamente, Patacoja se pone en pie y arroja su muleta como si fuese una lanza… ¡Acierta! ¡La muleta ha dado de lleno en la cabeza de Flavius, que se tambalea medio mareado!

Con extraordinaria agilidad, dando saltos sobre su única pierna, Patacoja se abalanza sobre el verdugo, que, a pesar de estar aturdido, se dispone a apretar el gatillo de su arma.

Entonces decido que ha llegado el momento de hacer algo:

—¡Adragón!

¡Baaangg!

NADIE prestó atención a las tres mujeres que entraron al amanecer en el campamento de Forester. Era habitual que se levantaran temprano para recoger leña, frutos y, si era posible, cazar algún conejo.

Aquellas trabajadoras habían tenido una buena mañana. Venían bien cargadas con largas ramas y una traía un par de gallinas colgadas del cinto. Caminaban despacio, casi ocultas tras los helechos y los árboles, intentando no llamar la atención.

Algunos hombres ya se habían despertado e intentaban entrar en calor dando saltos o agitando los brazos. Ellas encendían hogueras para preparar caldos calientes.

Arturo, ataviado con un gran pañuelo en la cabeza, falda ancha, capa y chaqueta de cuello alto que casi le tapaba la cara, observó a los soldados que hacían la guardia y trató de identificar sus uniformes. Al final, se dio cuenta de que ya los había visto en el castillo de Benicius, lo que le llamó la atención. ¿Para qué habían venido a conquistar un campamento de proscritos que ni siquiera pertenecía a sus dominios? ¿Quién era el jefe de esa tropa invasora? ¿Quién era ese rey Frómodi del que Crispín le había hablado?

—Seguidme —susurró Crispín—. Vamos a la cabaña de mi padre. Quiero verle.

—¡No te impacientes! —musitó Arturo—. Es mejor observar todo el campamento. Hay muchos soldados. Y nadie debe verte.

—Yo puedo acercarme a hablar con aquellas mujeres. No sospecharán de mí —propuso Amarofet—. Mientras, vosotros preparáis una fogata.

—Está bien —aceptó Arturo—. Averigua lo que puedas.

Amarofet se separó de sus compañeros y se acercó a un grupo que estaba colgando ropa mojada encima de unas zarzas.

Para disimular, descargó el gran fajo de ramas y, con su cuchillo, empezó a pelarlas. Una campesina se le acercó.

—No intentarás hacer flechas con esa porquería de palos, ¿verdad?

—Bueno, la verdad es que es la primera vez que lo intento.

—Tienes que buscar ramas largas, recias y rectas. Con eso que llevas ahí no vas a hacer nada. Tu hombre no conseguirá cazar y os moriréis de hambre.

—Pediré ayuda a Forester —respondió Amarofet—. Seguro que me ayudará.

—Bastante tiene con lo suyo. Forester está recluido en su cabaña y tampoco dejan entrar a nadie… ¿Pero tú quién eres? No te recuerdo.

—Es que acabo de llegar. He venido con mis hermanas. Nos han echado de nuestras tierras.

—¿Os buscan por algo? ¿Sois brujas? Si Górgula se entera, no le va a gustar.

—No, no somos brujas. Nuestro padre se rebeló contra los impuestos de Ballestic y le mataron… Y ahora somos proscritas, como vosotras.

—Pues habéis elegido mal. Este campamento está invadido por los hombres del rey Frómodi.

—¿Para qué han venido? ¿Qué hay aquí que les pueda interesar?

—¡Han venido a ver a Górgula! ¡Y para conquistarnos!

—¿Conquistar un poblado de proscritos? Eso no tiene sentido.

—Saben lo que se hacen. Su rey, Frómodi, necesita un brazo para… Bueno, para sustituir al suyo… Górgula ha dicho que el de Forester es el más adecuado.

Amarofet se sorprendió, ya que jamás había oído nada semejante.

—¿Me estás diciendo que le van a cortar un brazo a Forester para ponérselo a Frómodi? ¿Bromeas? ¡Eso es imposible!

—¡Esa bruja es capaz de eso y mucho más! ¡Dicen que embrujó al rey Benicius y le provocó la lepra! Sabemos que los reyes no pueden coger esa enfermedad, pero esa hechicera lo consiguió. ¡Puede hacer lo que quiera!

Amarofet siguió afilando ramas mientras Lavinia le contaba cómo estaban las cosas en el campamento. Después, cuando la mujer terminó su trabajo y se marchó, Amarofet se acercó hasta sus amigos.

—¿Has averiguado algo? —preguntó Arturo.

—¿Sabes algo de mi padre? —le interrogó Crispín.

—Sí, sé cosas, pero no te van a gustar. No te van a gustar nada, amigo.

* * *

Arquimaes y Alexander de Fer llegaron al valle de Ambrosia al anochecer.

Durante un tiempo tuvieron la suerte de sortear algunas patrullas de demoniquianos, pero, desgraciadamente, al final fueron descubiertos por un pelotón de soldados que se lanzaron en su persecución.

—Hay muchos enemigos por aquí —dijo Alexander espoleando su caballo—. ¿Qué pretende Demónicus?

—Asfixiar a los emedianos y borrarlos de la faz de la tierra. Ya ves que, incluso, planea matar a su reina —explicó Arquimaes sorteando una roca—. Espero que no lo haya conseguido.

—No temas, estoy seguro de que Ballestic no decía la verdad. Creo que solo intentaba asustarnos.

—Es posible, pero es mejor asegurarnos —dijo el alquimista—. La protegeremos con nuestra vida si es necesario.

—Para eso podéis contar conmigo.

A pesar de la feroz cacería, lograron alcanzar la muralla emediana de protección. Los defensores les abrieron paso y recibieron a los perseguidores con una lluvia de flechas.

—¿Dónde están Arturo y Crispín? —preguntó Leónidas.

—Están bien —respondió Arquimaes—. ¿Y la reina?

—En su tienda. Bien protegida.

—¿Está viva? —preguntó con inquietud.

—Sí, maestro Arquimaes —respondió Leónidas sin comprender la preocupación del alquimista—. ¿Por qué lo preguntáis? ¿Qué pasa?

—Vayamos a verla —dijo categóricamente—. Hay que protegerla. Demónicus amenaza con matarla.

—Eso no ocurrirá —respondió Leónidas—. Aquí está a salvo y ningún demoniquiano puede entrar en nuestro campamento.

El corazón de Arquimaes se aceleró cuando descubrió la figura de Emedi ante su tienda, leyendo en compañía de dos monjes.

En cuanto le vio, ella se levantó, cerró el libro y tendió su mano. Arquimaes se arrodilló mientras la besaba.

—Mi reina —dijo muy emocionado—. Mi reina Emedi.

—Querido Arquimaes, mi corazón se alegra de veros.

—Ya veis que está sana y salva —dijo Leónidas.

—¿Por qué decís eso, querido Leónidas? —dijo la reina con preocupación—. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está Arturo? ¿Y Crispín?

—No temáis, están bien —respondió Arquimaes—. Pero nos llegaron noticias de que los hombres de Demónicus iban a atentar directamente contra vos. Por eso hemos venido tan deprisa.

—Estamos aquí para salvaguardaros, majestad —añadió Alexander haciendo una reverencia que llamó la atención de la reina.

—¿Quién sois, caballero?

—Me llamo Alexander de Fer, soy carthaciano y, desde ahora, vuestro más fiel servidor.

—Arturo ha ido con Crispín a Amórica —explicó Arquimaes—. Un rey llamado Frómodi ha atacado el campamento de Forester.

Émedi guardó silencio, a la espera de que Arquimaes hablara de lo que la preocupaba.

—Alexia está con él —le confirmó el sabio—. Todo ha salido bien.

—Gracias al cielo —susurró la reina.

—Arturo es ahora un joven feliz —añadió Alexander—. Si me permitís, os contaré todo lo que ha sucedido. Soy un buen narrador de historias. Seguro que os gustará conocer detalles del reencuentro de Arturo y Alexia.

Emedi sonrió ante la propuesta del caballero de Fer. Arquimaes se dio cuenta en seguida de que se había ganado la confianza de la reina.

* * *

Crispín estaba lívido. Las noticias que traía Amarofet le habían dejado sin habla. No estaba dispuesto a aceptar esa situación.

—¡Hay que hacer algo! —dijo—. ¡Hay que liberarle!

—No permitiremos que esos brutos se salgan con la suya —aseguró Arturo—. ¡Yo me ocuparé personalmente de ese Frómodi!

—¡Y yo de Górgula! —añadió Crispín—. Después de todo lo que mi padre ha hecho por ella… ¡Maldita bruja desagradecida!

—Esperad un poco —dijo Amarofet viendo cómo los dos amigos preparaban sus armas, dispuestos a salir a campo abierto a luchar—. Si os ven salir con las armas en la mano, es posible que en represalia maten a Forester. Hay que ser más astutos.

—¿Qué propones? —preguntó Crispín.

—Esperemos a que se haga de noche. Cuando salga la luna, harán el rito de la sustitución en la roca. Habrá mucho jaleo y tu padre será más accesible. Ahora es imposible acercarse, ya que está vigilado por más de diez soldados.

—Pero ¿y si algo sale mal?

—Estaremos preparados. Nadie sabe que estamos aquí. Es el mejor momento. Además, no os he dicho que en las afueras del campamento hay una guarnición de unos treinta soldados dispuestos para intervenir en cualquier momento. Luchar con ellos en pleno día es una locura.

—¿Treinta hombres? —dijo Crispín, sorprendido—. Eso es un ejército.

—Han venido para reprimir a tu gente. Supongo que se quedarán aquí hasta que consigan reponer el brazo a ese rey infame.

—Creo que Amarofet tiene razón —intervino Arturo—. Tenemos que atacar cuando menos lo esperen, de noche. Cuando lleven a tu padre a la roca de Górgula será un buen momento. Les tenderemos una trampa que tardarán mucho tiempo en olvidar.

—Está bien. Lo haremos como decís. Tendré paciencia.

—Bien. Ahora dibuja en el suelo la distribución del campamento —pidió Arturo—. Hazlo como Arquimaes y los monjes te enseñaron.

Crispín cogió una rama e hizo un croquis sobre la tierra húmeda.

—Nosotros estamos aquí —dijo mientras señalaba un punto con la rama—. La cabaña de mi padre está un poco más allá, a la derecha, y la roca se encuentra aquí, en el centro del campamento.

—Nos dividiremos y nos acercaremos sigilosamente hasta la cabaña. El primer objetivo es liberar a tu padre. Después, nos ocuparemos de los demás.

—Necesitaremos caballos para escapar —sugirió Amarofet—. Tendremos que correr…

—¡No! —la interrumpió Arturo—. No necesitaremos caballos.

—¿No querrás que huyamos corriendo entre los árboles? —dijo Crispín.

—Es que no vamos a huir —afirmó categóricamente Arturo Adragón—. Vamos a solucionar este problema aquí.

—¡Son muchos! —advirtió Amarofet.

—¡Pero nosotros valemos más que ellos! —insistió el joven caballero—. Liberaremos a tu padre y arrojaremos a estos invasores de aquí. Tu gente volverá a ser libre. ¡Te lo juro!

RÁPIDO como el rayo, el dragón vuela hacia la boca del arma. Va tan deprisa que solo yo sé que está ahí.

El disparo ha dejado a todo el mundo congelado. Metáfora, a mi lado, me mira aterrada.

—¡Alguien va a morir! —la oigo murmurar.

Pero no ocurre nada. Es como si el disparo no se hubiera producido.

Como Patacoja y Flavius siguen forcejeando, me levanto y corro en ayuda de mi amigo. Pero una voz me detiene.

—¡Que nadie se mueva! —grita un agente, que viene acompañado de otros hombres de su equipo—. ¡Este sector queda bajo la vigilancia de la policía de Férenix!

Flavius se ve acorralado y la emprende a puñetazos con Patacoja, que apenas puede defenderse. Es evidente que la fortaleza física del verdugo no tiene nada que ver con la de mi compañero el arqueólogo.

Adela está paralizada por el susto. Observa lo que pasa a su alrededor con los ojos muy abiertos, como si no creyera lo que está viendo.

Si alguien no interviene pronto, Patacoja puede acabar muy mal, ya que Flavius se está cebando con él. Parece que se está cobrando todo el mal que la vida le ha hecho, que no debe de ser poco si se juzga por la cantidad de golpes que suelta.

—¡Maldito cojo! ¿Quién te ha mandado entrometerte? ¿Eh?

Los policías no consiguen impedir que Flavius siga con sus golpes, ya que están ocupados en vigilar a todo el mundo.

—¡Quieto! —ordena uno, que le apunta con un fusil—. ¡O tendremos que disparar!

Las palabras del policía parecen disgustar aún más a Flavius, que prosigue su paliza con fuerzas renovadas.

Entonces, Adela se levanta, coge una silla y golpea la cabeza del verdugo. Los trozos de madera saltan hacia todos lados mientras Flavius se queda quieto como una estatua. Después, se derrumba y cae al suelo con gran estrépito.

—¡Ya está bien, hombre! —dice Adela—. ¡Ya está bien!

Algunos policías se echan sobre Flavius para apresarle, mientras otros la ayudan a ella.

—¡Este hombre necesita asistencia médica! —grita un agente que está inspeccionando a Patacoja—. ¡Está herido!

Papá, Norma y Sombra salen del despacho acompañados de dos policías uniformados. Metáfora y yo vamos corriendo a abrazarlos.

—Mamá, ¿estás bien? —pregunta Metáfora.

—Claro que sí, hija. La policía nos ha liberado —explica Norma.

—¡Papá! ¡Sombra! ¡Qué susto me he llevado! —reconozco—. He tenido mucho miedo por vosotros.

—Arturo, hijo, todo ha terminado —dice papá—. Estamos vivos.

—Sí, aunque de milagro —dice Sombra—. Esta vez ha faltado poco para…

—Menos mal que nos obligaron a jugar al ajedrez para disimular —explica Norma—. Eso siempre tranquiliza.

Al fondo de la escalera aparecen Mohamed y Mahania y me miran con cariño y alivio. Durante un instante me imagino que es mamá quien me ha mirado.

Los camilleros se llevan a Patacoja y le ayudan a mantenerse consciente. Dicen que no está muy grave, pero tiene la cara magullada y llena de sangre.

—¡No me separaré de él! —dice Adela, que está a su lado cuando un policía intenta disuadirla—. ¡Este hombre me ha salvado la vida! ¿Comprende? ¡Me ha salvado la vida y ha puesto la suya en peligro! ¡No le dejaré!

Los periodistas acaban de llegar y le hacen las primeras fotos.

* * *

El inspector Demetrio me mira con la misma expresión de siempre. Me hace saber que da igual lo que le diga, ya que no se lo va a creer.

—Ya le he contado todo lo que sé —digo.

—No es verdad. Sabes más de lo que cuentas —dice en tono apático—. Y lo que dices es falso.

—Yo no miento, inspector.

—Fíjate si soy ingenuo que te creo —ironiza—. ¿Qué tal si me cuentas ahora la historia de Caperucita y el lobo?

—No le puedo contar lo que desconozco. Yo no estaba en el despacho con Flavius y los demás. Yo solo sé lo que vi cuando él salió y tomó a Adela como rehén. Es lo único que le puedo explicar.

—¿Sabes que el señor Stromber está hospitalizado y que ha perdido un brazo?

—Algo he oído. La verdad es que estaba presente cuando vinieron las ambulancias.

—Vaya, vamos mejorando. Eso está bien. ¿Y sabes cómo lo ha perdido?

—Dicen que estaba practicando con esos soldados que ha contratado para hacer actuaciones en nuestra biblioteca. Fue un accidente.

—Esos hombres también están heridos… Ah, por cierto, me han contado que un vigilante de la Fundación ha sufrido una agresión de un animal, de un perro, según él mismo ha declarado. Es muy curioso, porque tiene las mismas mordeduras que el individuo que entró a robar en vuestro edificio. ¿Qué opinas?

—Nada. Hay mucha gente que sufre agresiones de perros —digo—. Así son las cosas.

—Ya, claro. Bueno, pues si hay alguna novedad, te volveré a llamar… Y si por casualidad recuerdas algo más, me telefoneas, ¿vale?

—Sí, inspector, cuente con ello.

—Espero que tu amigo, el mendigo, mejore pronto. Siento lo que le ha pasado… Lo que hizo fue muy arriesgado.

—Y muy valiente… Se jugó la vida para salvar a Adela.

—Oh, claro, es un héroe.

—Flavius disparó su arma y pudo matar a alguien —explico.

—Pues nosotros no hemos encontrado la bala. Y eso que la hemos buscado —afirma.

—Saldría por la ventana.

—Imposible, estaban cerradas y los cristales intactos —me rebate.

—A lo mejor usaba balas de fogueo.

—Claro, eso debe de ser —dice con resignación.

Salgo de su despacho y me acerco a Metáfora, que me está esperando en el pasillo.

—Has tardado bastante en declarar. ¿Le has contado muchas cosas? —me pregunta.

—Oh, sí, le he dicho todo lo que sé.

—¿Todo lo que sabes o todo lo que crees que sabes?

—Es que apenas sé nada —digo metiendo las manos en los bolsillos.

—Estaba segura. Te conozco muy bien. Solo sabes lo que te interesa. Acércate, que está lloviendo.

Caminamos juntos bajo la lluvia, mientras acaricio la bala del revólver de Flavius que el dragón me entregó justo después del disparo. La guardo en el bolsillo. Ya veremos qué hago con ella.

* * *

—Hola, mamá… Aquí estoy otra vez. Me ha costado mucho subir porque el edificio está lleno de policías. Ha sido un día durísimo. Hoy hemos estado a punto de morir. Y, lo que es peor, he estado a punto de matar. Pero no te preocupes, no lo he hecho… Y nunca lo haré. Papá, Mahania y Sombra me han enseñado que la vida tiene un gran valor y que nadie tiene derecho a quitarla. Sé que tú compartes esa idea. Mahania me lo ha dicho un millón de veces.

Respiro hondo antes de continuar.

—Lo mejor de todo lo que ha pasado hoy es que he visto dos actos de valentía como nunca hubiera imaginado. Adela se ofreció como rehén para que los demás no corrieran peligro. ¡Y Patacoja ha salvado la vida a Adela! Ha sido impresionante. Si lo hubieras visto, te habría encantado. Yo nunca he contemplado una cosa igual. Cuando se dio cuenta de que Adela se encontraba en peligro, sin pensarlo dos veces se lanzó como un leopardo en su auxilio y arrolló a ese tipo. Fue increíble.

Miro el cuadro. Mi madre.

—Me gustaría ser así, como él, valiente. Ojalá tenga un día la ocasión de comportarme como un héroe. Así sabría quién soy y qué hay dentro de mí. No sabes lo que daría por conocerme mejor, mamá.

LA noche había caído sobre el campamento de los proscritos. El silencio envolvía el bosque de América. Los perros habían dejado de ladrar y solo el viento se dejaba oír agitando las ramas con suavidad. La luna llena se mostraba grande y majestuosa, rodeada de estrellas.

Arturo, con sus ropas de mujer, se había colocado a pocos metros de la cabaña de Forester. Sentado sobre un tronco, comía algunas hierbas cocidas que dos mujeres estaban repartiendo por todo el campamento.

—Es un regalo del rey Frómodi —decían mientras llenaban las cazuelas—. Para que veáis que se porta bien con nosotros.

Muchos proscritos rechazaban el ofrecimiento, pero otros lo aceptaban de buen grado. Arturo, para no llamar la atención y no despertar sospechas, había decidido entrar en el juego y tomaba el alimento con expresión agradecida.

Al rato vio a Crispín camuflado entre los soldados que patrullaban inquietos, como si buscaran algo.

Supuso que Amarofet estaba cerca del camino que llevaba a la guarnición de soldados, dispuesta a prender fuego al pequeño puente del riachuelo. Eso provocaría la confusión entre la tropa y les daría un margen de tiempo.

En ese momento, varios soldados a caballo entraron en el campamento apartando a los curiosos que se habían acercado a la plaza, en cuyo centro se alzaba la roca que ahora parecía un altar. El rey Frómodi, montado en su caballo de guerra, un magnífico corcel marrón, fuerte y robusto, llegó acompañado de Escorpio y de su guardia.

Arturo los reconoció en seguida. La sorpresa de encontrarse con Morfidio convertido en rey le dejó atónito. Recordó que Arquimaes le había dicho que creía haberle matado en la batalla de Emedia. Y, sin embargo, ahí estaba, vivo y… ¡El brazo! ¡Le faltaba un brazo!

Se dio cuenta de que Crispín también estaba observando al rey manco y se preocupó. Sabía que su escudero era muy impulsivo y podía hacer alguna tontería. Pensó en hacerle alguna señal para tranquilizarle y recordarle que tenía que actuar con prudencia. Pero en ese momento la tela gruesa y sucia que cubría la entrada de la cabaña de Forester se movió, y los soldados que la vigilaban se apartaron.

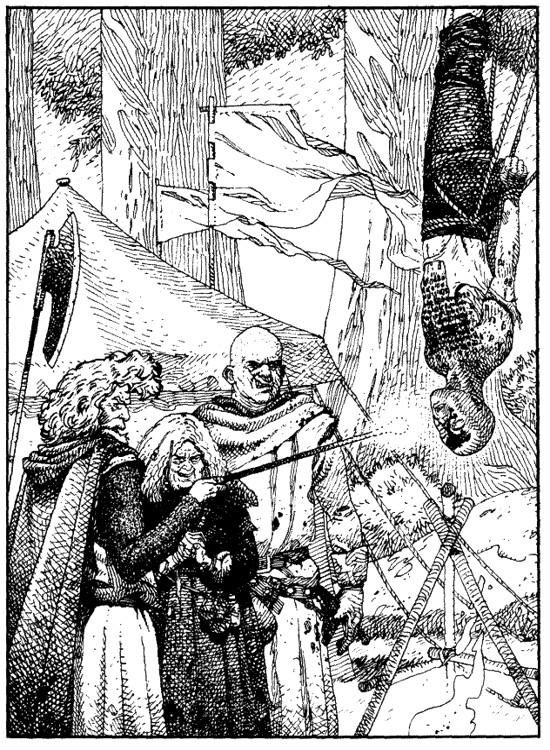

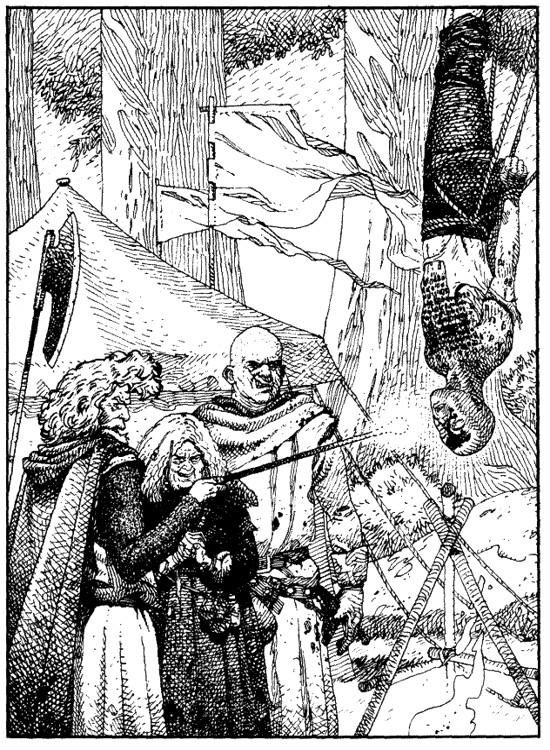

Forester salió de su choza acompañado por varios soldados y con una cuerda atada al cuello que un tipo con aspecto de verdugo sujetaba con fuerza. Mostraba signos de haber sido torturado y las magulladuras de su cara indicaban que había soportado un gran castigo. Tenía la mirada extraviada, como si le hubieran drogado, cosa que seguramente Górgula se habría ocupado de hacer. Parecía ignorar todo lo que le rodeaba y daba la impresión de haber perdido el sentido de la orientación. Era una piltrafa humana.

Crispín sintió una intensa rabia. De no haber sido por Arturo, que le miraba fijamente, hubiera salido en defensa de su padre. Pero supo contenerse. Decidió que en cuanto Arturo diera la orden, acabaría con ese salvaje que tiraba de la cuerda y que apenas dejaba respirar a su padre.

Frómodi y Górgula se acercaron a Forester y ayudaron a los soldados a tumbarle sobre la piedra. Todo el mundo sabía lo que significaba aquello. Un silencio estremecedor recorrió el campamento. Crispín esperaba la orden de Arturo para lanzarse sobre aquellos energúmenos que iban a destrozar a su padre. Pero Arturo no se movía.

El jefe del Ejército Negro estaba esperando una señal de Amarofet. Ella lanzaría una flecha incendiada y ésa sería la orden para empezar el ataque. Pero Amarofet no daba señales de vida.

Lo que Arturo no sabía era que la muchacha estaba siendo acosada por dos soldados borrachos.

—¡Ven aquí, preciosa! ¡Hoy es un gran día para todos y dentro de poco nos marcharemos!

—¡Sí, hay que celebrarlo! —dijo el otro—. ¡No seas tonta y ven aquí!

—No creo que pueda serviros de nada —respondió Amarofet—. ¡Soy una diosa!

—Vaya, eso es justamente lo que necesitamos —aseguró el soldado de más edad—. Una chica guapa como una diosa.

—También soy una hechicera —añadió—. ¡Y puedo haceros daño!

Un soldado le propinó un golpe en la cabeza con el escudo y Amarofet perdió el sentido.

—¿Daño? ¿Que nos vas a hacer daño, mocosa? —dijo dando un trago de vino—. ¿Qué te has creído?

Los dos hombres se sentaron sobre un tronco riendo, maldiciendo y bebiendo.

—Ya verás cuando te despiertes —dijo el que la había golpeado dándole una patada en el costado—. Ya verás lo que es bueno…

* * *

Émedi mordió la manzana que Alexander de Fer le acababa de ofrecer.

—Las he recogido esta misma mañana —explicó el caballero carthaciano—. Es mi fruta favorita.

—Contadme lo que me habéis prometido sobre Arturo y Alexia —pidió la reina.

—Todo empezó cuando rescató a la joven Amarofet en las mazmorras de Carthacia, donde yo también estaba prisionero…

Arquimaes, que también se animó a probar una de aquellas manzanas, escuchó el detallado relato de Alexander. Hasta ahora no había prestado atención a la habilidad del caballero para narrar historias, pero llegó a la conclusión de que era un auténtico seductor.

—… y Amarofet se está convirtiendo en una nueva persona. Pero Arquimaes y Crispín, que la conocían bien, afirman que se parece cada día más a Alexia —concluyó Alexander—. Creo que serán felices para siempre. Se aman locamente.

—Lo habéis conseguido, querido Arquimaes —dijo la reina.

—Sí, mi reina, Arturo es ahora un caballero risueño que ha recobrado la cordura. Pero también hemos logrado otra cosa: hemos hecho un buen aliado. Aquilion, el rey de Carthacia, ha prometido luchar a vuestro lado contra Demónicus.

—Espero que no sea necesaria una nueva guerra —dijo la reina—. Aún no nos hemos repuesto de la última. Las guerras son atroces.

—Nadie desea guerrear, pero Demónicus acecha y no cejará en su deseo de aniquilaros. Y no podemos ignorar la amenaza de Ballestic, que ha jurado asesinaros.

—Yo no haría caso a sus palabras —dijo Alexander.

—Por si acaso, doblaremos la vigilancia —indicó Arquimaes—. Reforzaremos las barreras. Nadie entrará aquí.

—Ambrosia está muy tranquila últimamente —dijo Emedi—. Aquí no hay peligro para mí.

—No me separaré de vos y mantendré lista mi espada —aseguró Alexander de Fer, dando un último mordisco a la manzana—. ¡Riquísima!

Crispín observaba aterrorizado cómo el verdugo levantaba el hacha para cortar el brazo extendido de su padre. Górgula recitaba extraños cánticos mientras Frómodi se quitaba la camisa y dejaba el muñón al descubierto. Todo estaba preparado para el sacrificio. Como Arturo no daba la orden de ataque, Crispín saltó como un león hacia el verdugo con la maza en la mano, dispuesto a todo.

—¡Cobardes! —gritó—. ¡Cortadme a mí el brazo si os atrevéis!

Su primer mazazo derribó a un soldado; el segundo, a un oficial, y el tercero estuvo a punto de acabar con la vida de otro hombre de Frómodi.

—¡Detenedle! —ordenó un oficial—. ¡Detened a ese rebelde!

—¡No podréis conmigo! —gritaba Crispín defendiéndose y atacando—. ¡Apartaos!

—¡Haz tu trabajo, verdugo! —ordenó Frómodi temiendo que sus planes se frustraran.

—¡Córtale el brazo! —gritó Górgula—. ¡Córtaselo ahora mismo!

El verdugo dejó caer el hacha sobre el hombro del proscrito y el acero cortó limpiamente la carne.

Pero Forester, en estado de semiinconsciencia, ni siquiera emitió un quejido. Tan solo se estremeció, su mirada se perdió en el vacío y un intenso dolor invadió todo su cuerpo.

—¡Padre! ¡Padre! —gritó Crispín, desolado.

Arturo decidió que ya había esperado bastante y se preparó para ayudar a su fiel escudero, ahora inmovilizado por varios soldados. El muchacho trató de defenderse, pero era inútil. Varias cuerdas lazaron su cuerpo y quedó paralizado.

Arturo ya había empuñado su espada cuando algo le llamó la atención: reconoció a un soldado. Era uno de los que protegían la taberna fortificada de Nárnico. ¡Les habían traicionado! ¡Les habían engañado haciéndoles creer que eran imparciales, cuando en realidad trabajaban para Frómodi, o Morfidio, o como se llamara! Reconoció la mano de Escorpio, el espía que no dejaba un cabo suelto. Seguro que él había sobornado a Nárnico para cometer aquella traición. La venta de información se pagaba bien.

—¡Soltadme! —gritaba Crispín—. ¡Soltadme, traidores!

Los soldados, lejos de liberarle, apretaban más las cuerdas y forcejeaban con fuerza.

—¡Soltadme si tenéis valor!

Un soldado le dio un golpe en la cabeza con la maza que le acababa de arrebatar y lo dejó medio inconsciente.

—¡Ya es nuestro! —gritó un oficial.

Arturo buscó con la mirada a su compañera Amarofet, pero no la vio por ningún sitio.

—¡Ahí está Arturo! —gritó Frómodi cuando le vio despojarse de su ropa de mujer—. ¡Detenedle!

Arturo, a cuerpo descubierto, se disponía a atacar tal y como Arquimaes le había enseñado. Observó cómo Forester sangraba sin cesar y pensó que si alguien no detenía esa hemorragia, moriría en pocos minutos.

Mientras tanto, Górgula había recogido el brazo aún caliente de Forester y, acompañada de Frómodi, entraba en su cabaña.

—¡Ocupaos de esos desgraciados! —ordenó el rey—. ¡Apresadlos! ¡Cuidado con ese de la cara pintada, es un brujo!

—Vamos, vamos —le apremió Górgula cerrando la cortina—. Tenemos cosas más importantes que hacer.

La espada alquímica de Arturo parecía volar. Se deshacía de sus enemigos con una rapidez increíble y los ojos de los soldados apenas podían seguir su trayectoria. Todo parecía indicar que Arturo se iba a hacer dueño de la situación. Sin embargo…

—¡Si no dejas tu espada, matamos al muchacho! —gritó Escorpio apretando la garganta de Crispín con la punta de un cuchillo hasta hacerle sangrar—. ¡Si mueves un solo músculo, lo mato!

Arturo estuvo a punto de lanzarse sobre el espía, pero calculó que no le daría tiempo. Si se movía, ese hombre tendría margen suficiente para atravesar el cuello de su amigo. También pensó en enviarle el dragón, pero no sabía qué velocidad podía alcanzar, así que prefirió ser prudente y no poner la vida de su amigo Crispín en peligro. No imaginaba lo caro que le iba a costar.

—¡Deja caer tu espada! —ordenó Escorpio—. ¡Quiero ver cómo cae al suelo!

—¡Eres una rata y lo pagarás caro! —bramó Arturo, impotente.

—¡Suelta tu espada, Arturo Adragón! —insistió Escorpio presionando su arma—. ¡O lo mato ahora mismo!

Arturo comprendió que no le quedaba otra opción. Escorpio estaba a punto de matar a Crispín. Entonces, abrió la mano y dejó caer la espada alquímica. Aprovechando su indefensión, varios soldados le golpearon hasta debilitarle. Luego le ataron, dejándole inmovilizado.

—¡Ahora nos las pagarás todas juntas! —amenazó Escorpio dándole una bofetada—. ¡Vas a morir, Arturo Adragón!

Pero Arturo no le escuchaba. Pensaba en Amarofet y no dejaba de preguntarse qué le había ocurrido. Su mente estaba en otra parte. Sus temores no le dejaban reaccionar.

EL director del colegio ha llamado a mi padre para entrevistarse con él y me ha invitado a la reunión.

Llegamos a su despacho y nos encontramos con que Horacio y su padre también están presentes.

—Gracias a todos por venir —comienza a decir el director—. Esta reunión era necesaria desde hace meses, así que vamos a ponernos al día sobre algunos asuntos pendientes.

—Me parece bien —dice el señor Horacio Martín—. Debemos esforzarnos para llegar a un acuerdo.

—Lo mismo digo, señor Martín —dice papá—. Creo que ha llegado la hora de que arreglemos nuestras diferencias, si es que las tenemos.

—Ahora comprobarán que no son tan importantes —interviene el director—. Les voy a ayudar.

Horacio y yo hemos intercambiado un breve saludo, aunque no estamos demasiado dispuestos a hablar.

—Para empezar —asegura el director—, hay que reconocer que la relación entre Horacio y Arturo ha mejorado mucho. Desde la última pelea que tuvieron en el patio, que yo sepa, no han vuelto a discutir, ¿verdad, chicos?

—Sí, es cierto. Arturo y yo ya no peleamos, como antes —reconoce Horacio.

—Estoy de acuerdo —digo—. Ahora vivimos en paz.

—De momento, vamos a dar ese asunto por zanjado —añade el director—. Por lo tanto, aclaremos el otro tema, el de las piezas históricas. Veamos, el señor Martín ha renunciado a su custodia, pero necesito saber si usted, señor Adragón, está dispuesto a ratificar su oferta. Y si tiene usted posibilidades de mantener una sala de exposiciones abierta para exhibir estas obras.

—Desde luego que mantengo mi oferta —responde papá—. Y afirmo que estoy en disposición de llevar a cabo esa exposición. Naturalmente que sí.

—Entonces, si no hay inconveniente, le confiamos a usted la custodia de esos objetos —dice el director—. ¿Le parece bien, señor Martín?

—Estoy completamente de acuerdo. Creo que el señor Adragón podrá hacerse cargo de estas joyas y mantenerlas bajo vigilancia. Supongo que es consciente su gran valor. Y no me refiero solo al valor histórico, sino también al económico.

—Soy consciente, créame. Y le aseguro que tomaré todas las medidas necesarias para que no les ocurra nada —se compromete papá.

—Bien, entonces podemos dar por terminada la reunión —dice el director—. Si quieren, los chicos pueden irse a clase, lo que queda es un simple trámite sin importancia.

Horacio y yo nos levantamos y, después de despedirnos adecuadamente, salimos del despacho. Desde lo ocurrido en el túnel, es la primera vez que estoy a solas con él, así que me siento un poco incómodo.

Caminamos en silencio hasta que Horacio decide hablar.

—Bueno, Arturo, creo que no nos va a quedar más remedio que ser amigos —dice—. Al fin y al cabo, no hay motivo para llevarnos mal.

—Por mi parte no —reconozco.

—Entonces, podemos quedar esta tarde con las chicas y tomar algo juntos en algún sitio… ¿Qué te parece la cafetería de la plaza, donde nos vimos el otro día?

—Me parece bien. A ver qué opinan ellas.

—Seguro que están de acuerdo. Ya lo verás —dice con seguridad.

Entramos en clase y Norma nos da permiso para sentarnos. Todo el mundo nos mira, ya que es la primera vez que sonreímos cuando estamos juntos.

* * *

Hace dos días que Patacoja está ingresado en el hospital y he aprovechado la hora de la comida para ir a verle. Adela me ha dicho que sus heridas no son graves y que se está recuperando bien.

—Hola, héroe —digo apenas entro en la habitación—. ¿Cuándo vuelves a casa?

—No me llames así, que no he hecho nada para merecerlo.

—Te jugaste la vida y salvaste a Adela —le recuerdo—. ¿Te parece poco?

—Venga, por favor, Arturo, no exageres. Sigo siendo el mismo de antes, un tullido sin futuro.

La puerta se abre y entra Adela con unos paquetes bajo el brazo.

—Ah, hola, Arturo, no sabía que estabas aquí —se disculpa—. ¿Has visto lo bien que se encuentra Juan?

—¿Juan?

—Juan Vatman. A partir de ahora le llamaremos por su nombre, Juan Vatman —me corrige Adela—. ¿Verdad, Juan?

—Oh, claro que sí, Adela —responde mi amigo—. Lo que tú digas.

—He hablado con tu padre hace un rato —dice Adela abriendo los paquetes—. Me ha comentado que va a organizar una exposición de objetos medievales y me ha pedido que diseñe un plan de seguridad a prueba de bombas. Quiere usar una sala del primer sótano. Parece que esas piezas valen mucho.

—Una tentación para cualquiera —reconozco—. Deben de valer una millonada.

—Hay que ver lo que son las cosas, seguro que en su tiempo se compraban con cuatro monedas —dice sacando una prenda de una bolsa—. Mira, Juan, te he comprado este jersey. Pruébatelo a ver si te sienta bien.

—¿Ahora? —pregunta, un poco agobiado.

—Claro. Si no te queda bien, tendré que devolverlo. Anda, venga, no te hagas de rogar…

Patacoja se incorpora sobre la cama, se quita la chaqueta del pijama e intenta ponerse el jersey con la ayuda de Adela.

—Lo de las piezas medievales se ha puesto de moda —dice mi amigo mientras se ajusta la prenda—. La gente adora esa época y está dispuesta a pagar lo que sea con tal de recordarla. Es asombroso lo que se ha revalorizado.

—Es una fiebre pasajera —dice Adela—. Bueno, yo creo que te sienta muy bien… Te he encargado también un traje, te lo traerán esta tarde. Ya verás qué bonito es.

—Adela, yo creo que te estás pasando —gruñe Patacoja—. No tienes que comprarme nada.

—¡Ni hablar! Necesitas un cambio de imagen. Eres un hombre maravilloso y valiente, y todo el mundo tiene que saberlo —responde Adela, un poco airada—. ¡Y no me discutas!

—Bueno, yo me voy —digo—. Tengo que volver a clase.

—Oye, haré lo que pueda por ayudar a tu padre —dice Adela—. Pero tengo que consultarlo con el señor Stromber. A pesar de todo, es el jefe.

—¡Ese tipo es un canalla! —grita mi amigo—. ¡Intentó matar a Arturo!

—Ya, pero es el jefe y yo no puedo hacer nada sin su permiso —le recuerda ella.

—Ahora está en el hospital —comento—. Quizá no pueda…

—Dentro de poco estará bien. Nos ha dicho el señor Del Hierro que retrasemos todas las decisiones importantes hasta que se reponga.

—¿Cómo se va a reponer tan rápido? —digo extrañado—. Si tiene un brazo cortado…

—Le han reimplantado el brazo y, a menos que haya rechazo o alguna infección, estará en condiciones de gobernar la Fundación dentro de pocos días.

—Pero, Adela, ese hombre odia a Arturo —comenta Patacoja—. ¡No puede volver a la Fundación!

—Nadie puede impedirlo —dice Adela—. Lo siento, Arturo, las cosas están así.

—Ha querido matar a Arturo y lo volverá a intentar —insiste Patacoja—. ¡Tienes que impedirlo!

—Juan, yo hago lo que puedo. Hemos detenido a dos de sus hombres, y hay otros tres heridos. Ahora ya no es tan peligroso.

—¡Traerá más! ¡Contratará a otros matones! —insiste mi amigo—. Nada ni nadie le detendrá.

—Es que nadie quiere detenerle —dice Adela sacando más prendas de las bolsas—. Me han dicho que tu padre está negociando la venta de vuestro apellido. Dentro de poco, Stromber se llamará también Adragón.

—¡Creía que papá había desistido de venderlo! —exclamo.

—Tu padre necesita el dinero más que nunca —me rebate Adela—. Y después de lo que ha pasado en la Fundación, tendrá que contratar buenos abogados, me temo.

—¿Para qué?

—Para defenderse de todas las denuncias que le han puesto. El juzgado ha abierto diligencias por las lesiones de Stromber y de sus hombres. Aunque no se pudiera demostrar tu implicación, Arturo, los hechos inculparían al titular de la Fundación, tu padre, por negligencia en el mantenimiento del edificio. Stromber le acusa de haberse herido en la Fundación y alega que es un lugar inseguro y peligroso. Creo que Morderer y los dos soldados también quieren sacar tajada. Y ya veremos qué pasa con lo de Flavius…

—Pero si todo eso lo han provocado ellos —digo indignado.

—Pues tu padre ya puede prepararse para defender su patrimonio. Si os queda algún dinero, ha llegado el momento de usarlo. Lo siento, Arturo.

Salgo del hospital totalmente hundido. En pocos minutos me han llenado la cabeza de malas noticias.

He pasado cerca de la tienda de tatuajes de Jazmín. Encima, si es verdad lo que dijo la secretaria sobre ese tipo al que le falta una pierna, tengo que descubrir quién es… Estoy seguro de que no es Patacoja, pero no tengo ni idea de quién puede ser.

FRÓMODI salió de la cabaña de Górgula con el brazo de Forester unido a su cuerpo y eufórico por la satisfacción. Había vuelto a ser el mismo de siempre. Ahora era un hombre completo.

Crispín, que se estaba recuperando del tremendo golpe, tuvo un acceso de ira cuando descubrió que el miembro de su padre ya formaba parte del malvado conde Morfidio, ahora convertido en el rey Frómodi. Intentó incorporarse, pero los soldados se lo impidieron a palos.

—Dentro de poco podré luchar contra ese alquimista que me cortó el brazo —explicó Frómodi mientras cogía del suelo la espada alquímica de Arturo—. Creo que usaré tu espada para matarle. Aunque, claro, antes la utilizaré para matarte a ti… Y a ese escudero insolente.

—No te servirá de nada matarnos —bramó Arturo—. Tu fin está cerca y nada impedirá que caigas en el Abismo de la Muerte.

—¡Yo le sacaré de allí! —respondió Górgula acercándose a su protegido—. Frómodi vivirá siglos.

—¡Pero tú morirás pronto! —gritó Crispín—. ¡Pagarás caro lo que has hecho, maldita bruja!

—Tengo una mala noticia para ti, pequeño salvaje —respondió la hechicera—. ¡No verás amanecer! ¡Y tu padre tampoco!

Forester, atendido por Lavinia, seguía tumbado sobre la piedra. Estaba lívido y apenas podía moverse.

—Llegará el momento en que tendréis que rendir cuentas —advirtió Arturo—. ¡Nadie se libra de la justicia!

—Eres un ingenuo, Arturo Adragón. La justicia no existe. Es un invento de los débiles —replicó Frómodi—. Este mundo es injusto por naturaleza. Impera la ley del más fuerte. Y ahora, el más fuerte soy yo. Por eso vais a morir. Cuando me marche de este campamento habrá una fila tan larga de cadáveres que para escribir sus nombres necesitarán muchas páginas.

Aprovechando el discurso de Frómodi, Górgula obligó a Arturo a tomar una repugnante pócima de color verdoso.

—Bebe, maldito —gritaba la hechicera—. Te sentará bien.

Mientras, Amarofet, que acababa de recobrar el conocimiento, trataba de librarse de los dos bravucones que insistían en hacerle beber vino ácido.

—¡Bebe! —le ordenó uno de sus raptores—. ¡Ya verás qué bien te sienta!

—¡Dejadme en paz! ¡No seré vuestra diosa ni quiero beber con vosotros! —gritó inútilmente—. ¡Soltadme!

—Vamos, pequeña, no seas tonta —insistió el mayor tirando de su ropa con intención de quitársela—. Deja de protestar.

Entonces, inesperadamente, Amarofet cerró el puño y lo estampó en el rostro del soldado más joven. Todo ocurrió tan rápido que el otro ni siquiera vio cómo la rodilla de la chica se dirigía hacia su entrepierna.

Los dos hombres se retorcían de dolor en el suelo cuando Amarofet tomó una rama gruesa y les asestó dos certeros golpes.

—¡Ya os he dicho que no quiero nada con gente como vosotros!

Ahora que estaba libre, dedicó un momento a pensar qué debía hacer. Acababa de escuchar gritos que provenían del campamento y había visto cómo algunos soldados habían acudido corriendo hacia allí. Se subió a un árbol para averiguar lo que había ocurrido: Arturo y Crispín estaban prisioneros. ¡Tenía que acudir en su ayuda inmediatamente!

Se cubrió con la cota de malla de uno de los soldados desmayados, se puso un casco, tomó una espada y un escudo y, tras asegurarse de que ambos seguían inconscientes, se dirigió al campamento.

Pero, cuando estaba llegando, se detuvo en seco. Una extraña idea acababa de instalarse en su cabeza. Tomó un resto de madera carbonizada e hizo algo sorprendente: clavó la espada en un árbol y, usando la hoja como un espejo, dibujó en su rostro la letra adragoniana.

—¡Ahora estoy preparada! —afirmó—. ¡Ahora soy igual que Arturo!

* * *

Émedi estaba leyendo cuando Alexander entró en la tienda.

—¿Qué leéis, majestad? —preguntó.