CUATRO días después, Arturo y sus compañeros estaban frente a las murallas de Carthacia. Aunque al principio consideraron que les vendría bien descansar unas horas, Arturo propuso seguir.

—Si nos acercamos, podemos despertar sospechas —explicó el joven caballero—. Carthacia es una ciudad independiente, pero está llena de gentes que provienen de todas partes y, con seguridad, habrá espías demoniquianos. Es demasiado arriesgado.

—Esta ciudad es un gran centro comercial y sus leyes permiten que todo el mundo pueda entrar en ella. La única regla es no cometer actos de guerra en su interior —añadió Arquimaes—. Su riqueza atrae a mucha gente de lugares lejanos. Es una ciudad extraña. Propongo que entremos; descansaremos y quizá encuentre allí algo que necesito.

Arturo, obediente, espoleó su caballo, dispuesto a entrar en la gran ciudad. Arquimaes y Crispín se disponían a seguirle cuando, inesperadamente, una patrulla de demoniquianos surgió de repente de entre las rocas y se lanzó hacia ellos, aullando como bestias salvajes.

—¡Huyamos! —gritó Arquimaes—. ¡Son demasiados, no podemos enfrentarnos a ellos!

—¡Yo sí puedo! —respondió Arturo empuñando su espada.

—Es mejor huir —insistió Arquimaes—. Recuerda que llevamos a la princesa Alexia con nosotros y no debemos ponerla en peligro. Vayamos a protegernos tras las murallas de Carthacia. Es lo mejor.

—Está bien —aceptó Arturo—. Corred, yo os cubro.

Azuzaron a los caballos para escapar de aquella trampa a toda velocidad. Crispín se situó en la parte trasera del carromato y preparó su arco. Mientras, Arturo se disponía a defender el carro con uñas y dientes. Los demoniquianos lanzaban gritos espeluznantes. Sin duda, esperaban una gran recompensa si los atrapaban y no tendrían ningún reparo en derramar sangre.

La persecución se hizo más violenta cuando entraron en el camino que enfilaba hacia Carthacia. Los perseguidores galopaban como locos y se acercaban peligrosamente al carromato, que levantaba una gran polvareda.

Crispín se vio obligado a disparar contra un par de guerreros que se acercaron demasiado; Arturo derribó a su primer enemigo de un golpe de espada.

Uno de los centinelas de la torre de vigilancia de Carthacia observó con preocupación aquel enjambre de hombres armados que se dirigía hacia la puerta de la ciudad. Al principio pensó que el carromato formaba parte del mismo grupo, luego se dio cuenta de que algunos jinetes caían al suelo. Unos, atravesados por las flechas que disparaba Crispín; otros, ensartados por la espada de Arturo. También advirtió que los perseguidores arrojaban sus lanzas contra el carromato y contra Arturo. Pronto comprendió que el carro y el caballero huían de sus perseguidores y corrían hacia la ciudad en busca de refugio.

* * *

El valle de Ambrosia se había convertido en la tumba de muchos demoniquianos. La lluvia de fuego había sido letal. El general Átila había muerto, y muchos de sus hombres corrieron la misma suerte. Tránsito consiguió sobrevivir gracias al carro blindado.

Cuando estuvo a salvo, el monje descendió del carro y lloró de rabia.

—¡Te aseguro, Arquimaes, que acabaré contigo! —bramó, dando patadas al suelo cubierto de cenizas y a los árboles más cercanos—. ¡Nada me impedirá realizar mi venganza!

* * *

El centinela agarró inmediatamente el cuerno y dio la alarma haciéndolo sonar con fuerza. Ahora, sus compañeros cerrarían los accesos. Si el carro y el jinete llegaban a tiempo de entrar, mejor para ellos, pero si no lo lograban, se quedarían fuera, a merced de sus perseguidores.

—¡Bajad la verja! ¡Levantad el puente! —ordenó el oficial de guardia apenas comprendió la situación—. ¡Deprisa!

Arquimaes vio con preocupación cómo el puente de madera empezaba a elevarse. En ese momento, un demoniquiano se acercó demasiado y el sabio le lanzó una daga que le atravesó el cuello, justo cuando Crispín disparaba contra otro que estaba a punto de alcanzarlos. Los dos jinetes cayeron al suelo produciendo un ruido tan estruendoso que alertó a Arturo y le permitió apartarse en el último momento. Los dos perseguidores no vieron el obstáculo a tiempo, tropezaron con los caídos y dieron con sus huesos en el suelo.

El puente de madera continuaba subiendo. Si no lograban entrar en la ciudad, caerían en manos enemigas. Y eso significaría su muerte. Arquimaes entendió que debía hacer algo.

De repente, los soldados que manejaban el torno notaron que les resultaba imposible seguir girándolo.

—¡Se ha atascado! —dijo uno.

Otro soldado metió el brazo en el engranaje, buscando el motivo que lo inmovilizaba. Por suerte para él, lo sacó rápidamente, justo a tiempo para que no se le quedara atrapado cuando la rueca giró en sentido contrario, haciendo bajar el puente.

Pocos segundos después, el carromato penetraba en Carthacia dejando atrás a sus perseguidores.

Entonces, incomprensiblemente, el torno volvió a funcionar sin que nadie lo accionara y el puente se elevó, impidiendo el paso a los demoniquianos, que tuvieron que retirarse.

—¿Quiénes sois? —preguntó Quilian, un oficial carthaciano, acercándose al carro—. ¿Qué buscáis aquí?

—Somos viajeros. Nos dirigimos al norte —explicó Arquimaes—. El muchacho es mi criado, y el jinete, mi guardián.

—¿Cuánto tiempo vais a estar aquí?

—Una o dos noches… Seguiremos nuestro camino lo más pronto posible.

—¿Por qué os perseguían esos hombres?

—Son bandidos. Querían robarnos.

Quilian se acercó a la parte trasera del carro y miró con desconfianza la caja de madera.

—Es mi hija —explicó Arquimaes, que había descendido—. La llevamos al cementerio de Ascalón, para enterrarla.

—¿No habrá muerto de peste? —inquirió el oficial.

—No, señor. La arrolló un carromato que venía de una cantera. Murió al instante.

Quilian estaba a punto de pedir que abrieran el ataúd cuando Crispín hizo una pregunta.

—¿Podéis indicarnos una posada donde alojarnos, señor? Necesitamos reponer fuerzas, y nuestros caballos también.

El oficial se fijó por primera vez en el escudero y en Arturo, que llevaba la cabeza cubierta con una capucha, de forma que el dibujo adragoniano quedaba oculto.

—Al final de esta calle encontraréis lo que buscáis —explicó Quilian—. Y cuidado con meteros en líos. Tenemos buenas cárceles para los pendencieros.

—Perded cuidado, caballero. Somos gente honrada —aseguró Arquimaes—. Solo quiero enterrar a mi hija en paz.

El oficial observó con atención a Arturo y no pudo evitar interrogarle.

—¿De dónde has sacado esa espada? Desenváinala para que pueda verla bien.

—Se la he regalado yo —dijo Arquimaes—. Forma parte del pago. Se la compré a un armero emediano.

—¿Sois emedianos? —preguntó el oficial—. ¿Habéis estado en la batalla contra Demónicus?

—Oh, no, señor. Vivimos en Drácamont, una pequeña aldea situada cerca del castillo de nuestro antiguo señor Benicius, cuyo trono ocupa ahora el nuevo rey Frómodi.

—¿Benicius? Sois benicianos… ¿No formaréis parte de ese grupo de campesinos rebeldes?

—Os aseguro que no, señor —insistió Arquimaes—. Solo soy un desconsolado padre que ha perdido a su hija y desea enterrarla dignamente. Me dedico al comercio de telas.

Quilian les observó con atención antes de añadir:

—No me fío de vosotros. Habéis traído a esos hombres hasta las puertas de nuestra ciudad, es un mal augurio. Estaréis bajo vigilancia hasta que os marchéis. Aquí no queremos rebeldes ni traidores.

De este modo, Arquimaes, Arturo y Crispín entraron en la ciudad amurallada de Carthacia bajo estricta vigilancia.

* * *

Nárnico dejó la jarra de vino sobre la mesa de la cocina y prestó atención a los cerdos, que andaban de un lado para otro chillando.

—¿Qué les pasa? —preguntó.

—No lo sé —respondió la cocinera con desinterés—. Llevan así un buen rato.

Entonces vio a Frómodi sentado en la porquera, llorando bajo la lluvia con la mirada extraviada y una copa de vino en la mano. El tabernero se compadeció del rey y se disponía a coger una capa y salir en su busca, cuando descubrió algo que le horrorizó: el brazo de Frómodi estaba entre la comida de los cerdos, que se acercaban a olerlo. Nárnico salió corriendo y se acercó a Frómodi:

—Venid adentro, mi señor; aquí llueve demasiado.

—Mi brazo está corrupto. Apesta y ya no sirve para nada —se lamentó el rey—. ¡Es bazofia para los cerdos!

—¡Si no entráis, cogeréis una pulmonía!

—¡Déjame en paz, tabernero del demonio! ¡Apártate de mí!

Nárnico se dio cuenta de que estaba borracho. Frómodi era un hombre destrozado, y el tabernero, aconsejado por su prudencia, se retiró.

Frómodi dio el último trago de su copa, deslizó su mano por la mancha negra que le cubría el pecho y, apoyando la cabeza contra la cerca de madera, dejó volar los recuerdos…

* * *

El día en que cumplió doce años, su padre, el conde Idio, fue a su choza en plena noche. Su madre, una mujer de gran belleza a pesar de los años y el trabajo, sirvió unas frutas y encendió el fuego con los últimos leños que quedaban.

—Morfidio, eres mi hijo ilegítimo y no puedo reconocerte —dijo el conde—. Sin embargo, me ocuparé de tu seguridad. Trabajarás en los establos de mi castillo. Eso te ayudará a mantener a tu madre y podrás comer caliente durante el resto de tu vida.

—Gracias, padre, os estoy muy agradecido —respondió el joven Morfidio—. Nunca lo olvidaré.

—Pero quiero que sepas que nunca, pase lo que pase, debes tratarme con familiaridad en público. Nunca intentes recordarme que soy tu padre. Nunca te acerques a mí más de lo que lo hacen los demás siervos. Y cuando lo hagas, dirígete a mí con respeto. ¿Lo has entendido?

—Sí, mi señor. Nunca os molestaré, jamás os disgustaré y no haré nada que os desagrade. Lo prometo.

—Si incumples esta norma, perderás el privilegio de trabajar en mis dominios y os expulsaré a ti y a tu madre de mis tierras. Seréis desterrados sin compasión.

—Sí, padre… Sí, mi señor…

ENTRO en el despacho de Adela, pero apenas me hace caso. Solo cuando me siento delante de ella deja de escribir en su ordenador y me mira. Es evidente que ha aceptado esta cita con pocas ganas; supongo que debe de pensar que un chaval de catorce años no tiene nada interesante que contar.

—Bueno, Arturo, dime qué quieres.

—Es algo grave, Adela. Después de pensarlo mucho, he decidido confiar en ti. Además, Patacoja me ha sugerido que lo haga. Él también confía en ti.

—Vaya, es un honor que ese mendigo te haya enviado a verme —comenta con ironía—. Me siento muy halagada.

—¡Ese hombre me ha salvado la vida! Anoche, dos desconocidos me atacaron en un parque; si no llega a ser por él, ahora estaría muerto.

—Venga, hombre, no exageres.

—Si dos tipos te ponen una capucha en la cabeza y uno le dice al otro que te corte el cuello, me parece que no es precisamente una exageración temer por tu vida —le respondo un poco irritado—. Pero si no me vas a hacer caso, es mejor que me marche.

—Espera, perdona. Anda, por favor, empieza de nuevo.

—Como ya te he dicho, dos hombres se abalanzaron sobre mí, me cubrieron con una capucha y uno le dijo al otro que me cortara el cuello. Entonces, llegó Patacoja y logró que huyeran.

—¿Tienes alguna idea de quién pudo ser? ¿Crees que los ladrones a los que asustaste quisieron vengarse? Ya sabes, me refiero a los que entraron disfrazados de camareros y que tú heriste… o se hirieron ellos…

—No sé si eran los mismos, no pude verlos —explico—. Éstos querían mi cabeza. Querían llevársela. Lo dijeron bien claro.

—¿Y para qué la querrían?

—No lo sé, Adela.

—¿Y dices que el mendigo apareció de repente? ¿Crees que estaba con ellos? ¿Quizá todo fue un número montado para engañarte? —especula.

Espero un poco antes de responder. Está claro que Adela la tiene tomada con Patacoja.

—Yo creo que no…

—Tienes dudas, ¿verdad? —dice—. No me extraña. ¡Ese Patacoja es un pájaro de mucho cuidado!

Se levanta, toma una carpeta y vuelve a su sitio.

—He descubierto algunas cosas que te pueden interesar. La policía lo conoce muy bien… A raíz del asalto me han pasado alguna información sobre él.

—¿Sospechas de Patacoja?

—Tratándose de un asunto tan turbio, la policía sospecha de todo el mundo. Hasta de ti, Arturo. Aunque estoy segura de que eres inocente, a pesar de que ocultas algo. Mira esto…

Me muestra algunos documentos que deben de ser oficiales, a juzgar por los membretes.

—Son los antecedentes de tu amigo. ¿Sabías que le han detenido varias veces? ¿Sabías que es un chantajista, un atracador y un ladrón? ¿Y que ha sido sorprendido en una empresa en plena noche con intenciones de robar?

—No entiendo qué tiene que ver todo eso con lo que me ha ocurrido. Lo del parque…

—Todo. Te atacan, él te salva y tú le estás agradecido de por vida, ¿entiendes? Es un viejo truco.

Su explicación no me convence. Todavía noto la punta de ese cuchillo en mi nuca y recuerdo perfectamente la presión de los brazos de esos tipos… O Adela está equivocada, o yo soy muy ingenuo.

—No sé, Adela, pero no comparto tus ideas sobre Patacoja —respondo—. No creo que él sea así.

—El tiempo lo dirá. Ahora, dime: ¿para qué has venido a contarme lo del parque? ¿Qué esperas que haga?

—Nada. Solo quería contárselo a alguien.

—¿Lo sabe Metáfora?

—No, todavía no, pero se lo contaré…

—Y harás muy bien. Esa chica te quiere, te lo digo yo.

—Venga, no exageres.

Me levanto y salgo de su despacho con la extraña sensación de haber perdido el tiempo. Adela es dura como la roca. A veces, parece que no tiene sentimientos.

* * *

Metáfora está todavía afectada por lo ocurrido la noche de su cumpleaños. Desde ese día, apenas la he visto. Por eso sé que debo ir con cuidado.

Desde la puerta de la Fundación, veo cómo me saluda con la mano y cruza la calle hacia aquí. Me pregunto si debo contarle lo del asalto en el parque o es mejor dejarla tranquila hasta que olvide lo de su madre. Mejor dicho, lo de su padre…

—Hola, Metáfora.

—Hola, Arturo… Oye, me gustaría hablar contigo, a solas.

—Si quieres, podemos subir a mi habitación. Ahí nadie nos molestará.

—De acuerdo, vamos.

Entramos en el edificio cuando Sombra se acerca.

—Feliz cumpleaños, Metáfora —dice—. Quince, ¿verdad?

—Quince, Sombra, quince años ya —responde.

—Te los cambio por los míos.

—No, muchas gracias.

—Haces muy bien. La juventud es lo mejor de la vida. Hasta luego.

Nos disponemos a subir las escaleras cuando vemos a Stromber, que se dirige hacia la puerta de entrada a los sótanos.

—¡Usted no puede entrar ahí! —grita Sombra—. Es privado y, aunque sea el administrador de la Fundación, no puede acceder a mis sótanos. ¡Apártese de ahí!

—¡A mí no me hable así! —responde agresivamente el anticuario—. Y no me moleste, monje.

Sombra se apoya contra la puerta y le cierra el paso.

—¡Le digo que aquí no puede entrar! —exclama.

—¿Ah, no?

Metáfora y yo nos acercamos, decididos a echar una mano a Sombra.

—¡Stromber! ¡Déjelo en paz! —le ordeno—. ¡Usted ya sabe que no puede entrar en esa zona! ¡Apártese!

—¡Deje en paz a Sombra! —grita Metáfora—. ¡Le va a hacer daño!

—¡Usted no tiene nada que ver con lo que hay ahí abajo! —añado—. ¡Es propiedad privada!

Stromber se gira, me mira despectivamente y, con tono cínico, dice:

—¿Estás seguro? ¿De verdad crees que no tengo nada que ver con lo que hay ahí abajo, caballerete espadachín?

Es evidente que se refiere al duelo a espada que mantuvimos en la gruta. Un duelo en el que él y yo sabemos que me mató de un sablazo.

—Todo el mundo está informado de que no tiene ninguna jurisdicción sobre los sótanos —le aclara Sombra—. ¡Y usted también lo sabe!

—Yo sé muchas cosas —responde Stromber—. Y sé que, tarde o temprano, seré dueño de todo este edificio, de lo que hay arriba y de lo que hay debajo. ¡No os quepa ninguna duda!

—Pues hasta que llegue ese momento, usted no se acerque aquí —gruñe Sombra—. ¡Ni se le ocurra traspasar esta puerta!

Stromber empieza a retroceder mientras nos mira con rabia, amenazante. Su mirada está llena de odio.

—¡Esto no termina aquí! —advierte—. ¡Esto es el principio!

Vemos cómo se retira hacia su despacho, arrastrando su pierna derecha.

Sombra respira aliviado.

—Gracias por vuestra ayuda —dice—. Ese hombre es muy agresivo. Creí que me pasaba por encima.

—¿Qué buscaba? —pregunta Metáfora—. Él sabe que no puede entrar aquí sin permiso.

—Yo creo que estaba probando —digo—. Ha hecho un intento para conocer nuestra determinación.

—Pues parecía dispuesto a cualquier cosa —dice Sombra.

—Y lo conseguirá. Estoy seguro de que esto ha sido un aviso de lo que nos espera —explico—. Está tramando algo.

—Sí, esa impresión tengo yo —añade Metáfora—. Lo intentará de nuevo.

—Soy el único que tiene la llave —aclara Sombra—. Y desde ahora dormiré con ella bajo la almohada. No le permitiré poner un pie dentro. En fin, volvamos cada uno a lo nuestro e intentemos olvidar el incidente.

Abre la puerta y accede a la escalera que lleva a los sótanos mientras Metáfora y yo subimos a mi habitación. La verdad es que, a pesar de lo nervioso que me ha puesto este suceso, estoy deseando saber de qué quiere hablar.

—Tú dirás —digo.

—Es por lo que contó mi madre la noche de mi cumpleaños. Lo de mi padre.

—¿Te refieres a que está muerto?

—Sí, y a que está enterrado en Férenix. He decidido buscar su tumba. Quiero descubrir todo lo que pasó. Quiero saber todos los detalles. Estoy segura de que mi madre me oculta algo.

—Te comprendo bien. También me pasa con mi padre. Estoy convencido de que tampoco me ha contado toda la verdad. Quizá debería darle una buena ración de ese pastel de los monjes de Fer.

—Yo pensé que habíamos venido a Férenix por casualidad. Mamá me dijo que la habían destinado a esta ciudad y vine convencida de que era algo fortuito. Pero ahora pienso que ella lo manejó todo para estar cerca de papá —dice, un poco irritada.

—¿Estás segura?

—Sí. Ya no me cabe duda de que todo esto forma parte de un plan. Estamos aquí por algo.

—¿Crees que quiere estar cerca de la tumba de tu padre porque le sigue queriendo?

—No lo sé. Desconozco sus motivos. No tengo ni idea. Pero es posible.

—Pero ella está pensando en casarse con mi padre. Si sigue enamorada de su anterior marido, debería decírselo, ¿no?

—No creo que sea eso. Tengo la impresión de que es algo relacionado conmigo.

—¿Contigo? ¿Qué tienes tú que ver con la muerte de tu padre? Ella te hizo creer que os había abandonado.

—Sí, ya lo sé… Pero las piezas no encajan.

—¿Y qué piensas hacer?

—Primero, localizar la tumba de papá. Después, descubrir los motivos de su muerte. ¿Me ayudarás?

—Claro, puedes contar conmigo.

—Por cierto, ¿has vuelto a tener esos sueños?

—No dejo de soñar. Es todo tan intenso que ahora paso más tiempo en el mundo de los sueños que en éste. Pero intento llevar una vida normal.

—Cuanto más normal sea todo, mejor.

La verdad es que tiene razón. Ojalá todo fuese más normal.

Piii… Piii… Piii…

Un mensaje de Patacoja:

¿Tienes ganas de bajar a Arquimia?

CARTHACIA era una gran ciudad que se jactaba de ser independiente. Algunos reyes, Benicius entre ellos, habían intentado anexionársela, pero nadie lo había logrado. Disponía de un buen ejército y su modo de vida quedaba protegido gracias a la extraordinaria muralla.

El rey Aquilion VI contaba con el apoyo de un consejo formado por comerciantes, que le ayudaban a dirigir la ciudad con eficacia. Pero todo el mundo sabía que era un rey débil del que muchos querían aprovecharse.

Cuando la reina Emedi propuso a Aquilion unir sus fuerzas en la lucha contra Demónicus, éste declinó la oferta. Alegó que Demónicus no les había hecho nada. Incluso, hacía tiempo que un templo demoniquiano, réplica de la cúpula de fuego del Mago Tenebroso, se había instalado en Carthacia y difundía sus creencias sobre mutación y hechicería a cambio de sustanciosas dádivas. Lo que muy pocos sabían era que sus tentáculos se habían extendido por toda la ciudad, y que muchos cargos públicos apoyaban a Demónicus.

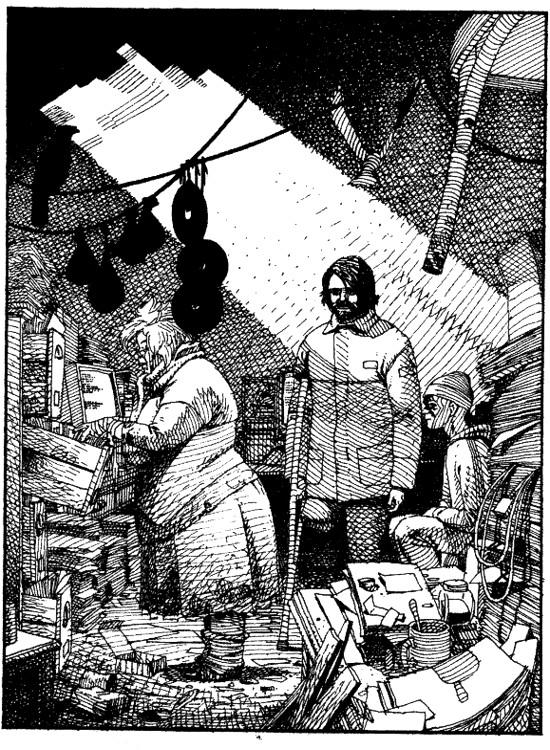

Ahora, Arquimaes, Arturo y Crispín circulaban por sus calles, vigilados por soldados carthacianos, en dirección a la posada del Gran Ojo.

—Dormiré en el carro, al lado de Alexia —anunció Arturo mientras cenaban—. No quiero que cualquier ladronzuelo venga a perturbar sus sueños.

—Tienes razón —dijo Arquimaes para tranquilizarle—. Es mejor protegerla de ataques imprevistos.

—Si quieres, puedo hacer la primera guardia —se ofreció Crispín, dando un mordisco a un trozo de queso—. Ya dormiré mañana, durante el viaje.

—No hace falta. Tengo el sueño ligero. Cualquiera que se acerque lo comprobará —respondió Arturo.

—Tú debes dormir, Crispín. Dentro de poco, Arturo llevará los ojos tapados y tú tendrás más trabajo —indicó Arquimaes—. Cuando salgamos de Carthacia, nuestro camino tomará un nuevo rumbo.

—¿Puedo preguntar adonde nos dirigimos?

—Ya te expliqué que ésta es una misión secreta —respondió el alquimista—. Ni siquiera Arturo sabe cuál es nuestro destino.

—Os he oído decir que vamos a la cueva del Dragón —confesó Crispín—. Me gustaría ir con vosotros.

—Eso es imposible. Tendrás que quedarte en algún punto del camino y esperarnos allí —le advirtió Arquimaes—. Nosotros marcharemos solos hasta la cueva. No intentes seguirnos.

—Os lo he prometido y lo cumpliré —respondió el muchacho—. Aunque sea hijo de un proscrito, siempre cumplo mi palabra.

La noche cayó sobre la ciudad y todo quedó en silencio. Sin embargo, como las traiciones se fraguan en la oscuridad, en el templo de Demónicus el sacerdote principal se entrevistaba en secreto con Justiniano, el jefe de las fuerzas carthacianas.

—Tenemos órdenes sobre esos tres que han llegado hoy —dijo el sacerdote—. Debemos entregarlos a nuestro señor Demónicus.

—Los carthacianos somos neutrales —respondió Justiniano—. No podemos intervenir en vuestras rencillas.

—Hemos respetado vuestra neutralidad. Pero este asunto es muy grave. Ese muchacho ha matado a la princesa Alexia y ha herido de gravedad a Demónicus. Tenemos que apresarlos y llevarlos ante nuestro señor, el Gran Mago Tenebroso.

—Yo no puedo hacer nada —insistió el carthaciano—. Tenéis que hablar con el rey. Es el único que puede autorizar una acción de secuestro.

—Hablaremos con él; pero, hasta entonces, no los dejaréis salir de Carthacia.

—Están bajo vigilancia. No saldrán sin mi permiso. Pero tampoco tengo autoridad para detenerlos. Daos prisa en hablar con el rey.

—Si escapan por vuestra culpa, esta ciudad quedará reducida a cenizas —advirtió el sacerdote demoniquiano—. Os hago responsable, general Justiniano.

* * *

Tras la lluvia de fuego, Tránsito había permanecido oculto durante un tiempo, analizando las causas de su fracaso.

Su amo, el Gran Mago Tenebroso, le había dotado de todos los medios para obtener la victoria sobre los emedianos. Pero las cosas habían salido mal: Arquimaes seguía vivo; los emedianos permanecían tranquilos en Ambrosia; los demoniquianos habían sufrido cuantiosas bajas… Y, además, el general Átila había muerto abrasado. La hora de dar explicaciones se acercaba; estaba llegando a Demónika, la ciudad sagrada de Demónicus. Tránsito sabía que iba a pagar caro su error.

* * *

Muy temprano, Crispín logró escabullirse de los guardias y salió de la posada para conseguir víveres.

—Esta ciudad apesta a Demónicus —dijo a sus compañeros a su vuelta—. Es mejor que nos marchemos cuanto antes.

—He visto que hay un templo demoniquiano —explicó Arquimaes—. Debe de haber muchos seguidores suyos por aquí.

—Eso no me gusta —dijo Arturo—. Nos costará salir de aquí. La zona está llena de soldados.

—Hemos caído en una ratonera —reconoció Arquimaes—. Nos atacarán en cuanto salgamos a campo abierto. Y no creo que los carthacianos nos ayuden.

El alquimista se asomó a la ventana y observó cómo varios soldados rodeaban la posada, torpemente ocultos bajo las columnas de los soportales.

—Solo hay una forma de salir vivos de aquí —dijo Arquimaes—. Es arriesgada, pero no nos queda otra opción.

Después de recoger todos sus enseres y de pagar la cuenta, cargaron el carro y salieron del patio de la posada, acompañados por los dos soldados.

—Antes de marcharnos, nos gustaría ver el Palacio Principal —les dijo Arquimaes.

—Claro —respondió uno—. Al fin y al cabo, está en nuestro camino.

Recorrieron varias callejuelas, como si estuviesen dando un paseo. Los soldados, relajados, no se fijaron en que Crispín se situaba en la parte trasera del carro y preparaba su maza, mientras Arturo se colocaba el escudo sobre el brazo.

Poco después llegaron a una gran plaza llena de comercios. El bullicio era enorme.

—Allí está —indicó uno de los soldados.

Arquimaes dirigió el carro hacia la puerta principal del palacio, despacio, con poco interés. Una vez allí, se detuvo.

—¿Qué hacéis? —preguntó uno de los uniformados—. No os podéis detener aquí.

—¿Ah, no? —respondió Arturo, en tono irónico—. ¿Estás seguro?

El soldado iba a responder cuando, inesperadamente, un tremendo puñetazo le tiró del caballo. Su compañero acudió en su ayuda, pero la maza de Crispín cayó sobre su cabeza.

—¡Ahora! —ordenó Arturo—. ¡Vamos!

Entonces, Arquimaes derribó la puerta de entrada con el carro. Los centinelas apenas tuvieron tiempo de apartarse.

—¡Alto! —gritó el oficial de guardia.

Pero ya era tarde: el carromato había entrado en el edificio. Cuando llegó al final de una gran galería abovedada, se detuvo. Arturo descendió del caballo, dispuesto a enfrentarse a cualquier ataque. Arquimaes y Crispín saltaron del carro y se lanzaron hacia la escalera. El escudero tuvo que disparar dos veces para eliminar a dos vigilantes que les cerraban el paso, pero consiguió abrirse camino.

—¡Adelante! ¡Yo me ocupo de éstos! —dijo Arturo refiriéndose a los soldados que acababan de llegar.

Mientras sus dos amigos seguían la marcha, Arturo se preparó para cortar el paso. Con la espada en alto y el escudo pegado al brazo, se situó ante el carro que obstruía el acceso.

—¡Ríndete, extranjero! ¡Deja tus armas antes de que sea tarde! —le conminó un oficial que traía consigo una veintena de soldados.

Por su parte, Arquimaes y Crispín habían conseguido llegar al primer piso. Allí encontraron una nutrida resistencia, pero las flechas del joven proscrito volaban veloces y la espada del alquimista trinchaba los cuerpos que se ponían en su camino.

Después de derrotarlo y de hacerle caer al suelo, Arquimaes colocó la punta de su espada sobre el cuello de un soldado herido y apretó hasta hacerle sentir dolor.

—Si quieres vivir, indícanos el camino de las habitaciones del rey —le propuso.

El soldado asintió inmediatamente, y Arquimaes le agarró del uniforme y lo puso en pie.

—Vamos, rápido —apremió.

Caminaron hasta que el herido señaló una puerta. Arquimaes lo tumbó en el suelo.

—Has cumplido, pero es mejor que no te muevas de aquí —le recomendó—. Por tu propio bien.

La alarma había cundido en el palacio y muchos soldados habían acudido a impedir el paso a los intrusos. El arco de Crispín los mantuvo a raya hasta que lograron entrar en la habitación que el prisionero les había señalado.

Arturo había derribado a más de una docena de guardianes. Sus cuerpos yacían a sus pies, mientras los demás se preguntaban cómo era posible que un muchacho pudiera manejar la espada con esa extraordinaria habilidad. Lo que no sabían era que nadie en el mundo hubiera podido separarle del carromato que contenía el sarcófago de Alexia.

Un oficial aguerrido decidió acabar con esa situación y formó una patrulla defensiva con otros cinco soldados que atacaron en bloque, convencidos de que ese caballero no podría con ellos.

Arturo se quedó quieto, esperando a que los soldados se acercaran. Cuando estaban a menos de dos metros, el rostro de Arturo se endureció. Y entró en acción. La espada adragoniana se convirtió en un rayo, imposible de seguir con la vista.

En pocos segundos, los seis hombres estaban en el suelo, sin vida, con la sorpresa dibujada en el rostro.

Los demás decidieron actuar con prudencia y esperar refuerzos para acabar con esa máquina de matar que parecía tener un dibujo sobre el rostro.

Mientras, Arquimaes y Crispín entraban en la habitación del rey, que les observó con desconfianza.

—¿Quiénes sois y qué queréis?

—Excelencia —dijo respetuosamente Arquimaes—. Venimos a pediros un favor. Un gran favor…

PATACOJA, Metáfora y yo bajamos la escalera que lleva a los sótanos. Cuando llegamos al tercero, tomamos aire y abrimos la puerta, sabiendo que vamos a entrar en un mundo fantástico y desconocido.

—A ver si esta vez todo va bien —dice Patacoja—. Espero que no nos llevemos ninguna sorpresa.

—Estas visitas tienen que estar llenas de sorpresas o no tendrían sentido —dice Metáfora—. Para eso lo hacemos, para descubrir cosas nuevas.

—En teoría tienes razón, pero cada vez que hemos bajado nos hemos llevado algún susto. No tengo que recordaros que entramos en zona de peligro —añade Patacoja—. Si pasara algo, corred hacia la salida.

—¿Crees que puede haber algún derrumbamiento o algo así? —pregunto.

—Estas paredes tienen mil años de antigüedad, así que no hay que descartar nada. Los muros son muy viejos y están en malas condiciones. El paso del tiempo y la humedad han hecho estragos. Además, las vigas de madera estarán carcomidas y habrán perdido toda su resistencia…

—Hoy estás un poco negativo —digo—. Me estás asustando.

—He vuelto a soñar con las ruinas de Angélicus, donde mis compañeros perdieron la vida por mi falta de precaución. No quiero que vuelva a ocurrir nada parecido.

Su mención al trágico episodio de Angélicus me pone los pelos de punta. En aquella ocasión, Patacoja trabajaba como arqueólogo en una empresa y forzó a sus compañeros a entrar en una excavación que no era segura. Las ruinas se derrumbaron y murieron todos.

—Venga, no seáis agoreros y entremos, que ya está bien de cháchara —interviene Metáfora, siempre tan práctica—. ¡Adelante!

Nos dirigimos a la galería que lleva al palacio de Arquimia, el reino de justicia creado por Arquimaes, la reina Emedi y el Ejército Negro.

Encendemos las linternas para ver las paredes que descubrimos hace unos meses, y que nos introdujeron en este mundo antiguo y misterioso.

Avanzamos según el minucioso plan diseñado por Patacoja. La humedad, el silencio y el polvo son nuestros compañeros, pero no nos impiden continuar. El eco nos acompaña como un amigo invisible.

Hemos llegado a la gran sala del trono y Patacoja nos hace una señal indicando que quiere detenerse a inspeccionar. Esperamos pacientemente hasta que descubre un camino entre tapices, columnas de piedra, escudos y lanzas.

—Creo que acabo de encontrar algo interesante —dice—. Veamos de qué se trata.

Le seguimos en silencio. Camina más despacio y con mucha precaución. Observa hasta los más mínimos detalles. Roza con la punta de los dedos los muros, que ahora son más oscuros. De vez en cuando, levanta la cabeza para prestar atención al techo, que se ha ido haciendo más alto. La galería es cada vez más ancha y más espaciosa.

—Quizá por aquí encontremos algo nuevo —dice Patacoja—. Ya hemos visto que aquí hay lugares inexplorados, como la sala de juicios, ¿os acordáis?

—Claro que sí —dice Metáfora—. Pero no creo que este palacio sea muy distinto a los demás.

Patacoja se detiene y pega la oreja a un muro. Después, lo golpea con los nudillos y con la linterna.

—Qué raro… Aquí hay algo que no encaja.

—¿Qué pasa, Patacoja? —pregunto—. ¿Qué ocurre?

—Este muro no está en línea con los otros. Es como si lo hubieran construido en diagonal, cortando el paso… No lo entiendo.

—Puede ser un muro de carga —intenta explicar Metáfora—. No creo que los arquitectos medievales fueran precisamente un modelo de perfección.

—Algo hay de lo que dices, pero muchos eran excelentes constructores. Estoy seguro de que este muro tiene una explicación. Es muy grueso… Más grueso que los demás. Es como si estuviera aquí para marcar una frontera, un nuevo perímetro.

—¿Quieres decir que el palacio se acaba aquí? —pregunto—. ¿Hemos llegado al final?

Patacoja menea la cabeza de un lado a otro, como si se negara a aceptar la realidad.

—No lo creo. No estoy seguro, pero me parece que es por otro motivo. Estoy seguro de que al otro lado hay algo. Pero si no encontramos la puerta, no podremos seguir.

—¿Crees que puedes localizarla? —pregunto.

—No lo sé. Este tipo de muro es nuevo para mí. No creo que tenga ningún vano. Es un muro de protección.

—Pero tiene que haber una forma de traspasar este perímetro —dice Metáfora.

—Claro, como los fantasmas, desmaterializando tu cuerpo —bromeo—. Inténtalo a ver qué pasa. Será divertido verte en plan fantasmita.

—No bromees con estas cosas —me reprende.

—No te enfades. Era solo una broma —digo—. Perdóname, anda.

Se ha enfadado y no me responde. Siempre he pensado que es muy susceptible. Todavía no sé tratarla.

—Podemos bordearlo, a ver adonde nos lleva —propongo.

Patacoja accede y empieza a caminar siguiendo el muro. Conseguimos avanzar algunos metros, pero llega un momento en el que ya no es posible seguir. Una gran pared se cruza en nuestro camino.

—Bueno, chicos, lo mejor es retirarse; por hoy hemos terminado —indica—. Hemos avanzado mucho.

—¿Estás seguro de que no podemos continuar? —pregunto.

—Arturo, yo no estoy seguro de nada —contesta con severidad—. Lo que digo es que hoy hemos llegado lo más lejos posible y que es mejor volver. Consultaré algunos libros sobre este tipo de muros trasversales. Hoy no soy capaz de encontrar otra solución… Media vuelta, chicos…

* * *

Estoy en mi habitación, pensando en todo lo que ha pasado ahí abajo. Lo de ese muro es muy raro. Tanto que me ha hecho recodar algo que tenía casi olvidado. He encendido mi ordenador y me he puesto a revisar aquella moneda que encontramos en el jardín del instituto.

Abro el documento de diseño que usé para descubrir su forma, que resultó ser triangular, igual que el dibujo de mi cara. La letra adragoniana y el dibujo de la moneda son triangulares. ¿Será el signo de los arquimianos? Me pregunto si el muro tendrá alguna relación con esa forma geométrica que sirve para componer letras.

EL rey Aquilion escuchó la petición de Arquimaes con mucho interés. Saber que estaba hablando con dos personajes que habían tenido la audacia de abrirse paso hasta sus dependencias por la fuerza le imponía cierto respeto.

—Esta ciudad es neutral —respondió después de escuchar sus argumentos—, y no podemos entrometernos en asuntos que no nos incumben. Demónicus y Emedi tienen cuentas pendientes entre ellos. No es asunto nuestro.

—Excelencia, lo que le estoy pidiendo es que no permita que sus soldados nos entreguen a los hombres de Demónicus. Únicamente queremos salir vivos de aquí.

—¿Y qué podemos hacer nosotros? Os esperarán fuera de Carthacia hasta que decidáis salir.

—Ésa es la cuestión, majestad. Queremos salir de Carthacia con la seguridad de que no nos están esperando. Queremos dejar esta ciudad de forma anónima, por la puerta que nos parezca bien, a la hora que decidamos. Sin que lo sepan. Queremos una oportunidad de escapar.

—No creo que sea posible. Esos hombres son tenaces. Ahora que saben que estáis aquí, no os dejarán marchar. Pero os aseguro que mientras permanezcáis en Carthacia, vuestras vidas están a salvo.

—No, alteza. Vuestra ciudad está invadida por los demoniquianos. Nos matarán en cualquier momento.

—Solo hay un templo con sacerdotes… —interrumpió Ásbico, uno de los grandes nobles de la ciudad—. Y unos pocos comerciantes y soldados… No son peligrosos.

—Carthacia está plagada de enemigos —insistió Arquimaes—. Os están invadiendo y no lo sabéis. No os habéis dado cuenta de que os están asfixiando.

El rey pareció muy afectado por las palabras de Arquimaes. Era como si alguien le confirmara sus peores sospechas.

—No escuchéis a estos hombres, majestad —insistió Ásbico—. No nos traerán nada bueno. Huelen a traición.

Otras voces se alzaron en el mismo sentido. Pero el monarca tomó una decisión sorprendente.

—Dejadnos solos —ordenó a todos los criados, soldados y nobles que estaban en la sala—. Quiero hablar con ellos…

—Por favor, decid a vuestros hombres que no ataquen a nuestro compañero, que está abajo —rogó Arquimaes.

—Gavilian, ordena que cesen los ataques contra ese hombre. Y hacedle saber que sus amigos están bien y que nadie les hará daño —ordenó Aquilion.

—Sí, excelencia —dijo el secretario, saliendo de la sala junto a los demás.

—Con vuestro permiso, voy a cerrar la puerta —dijo Crispín.

Crispín atrancó la puerta con un par de muebles.

—Tenéis razón, alquimista. Estamos en manos de esos diabólicos hombres. Han invadido nuestra ciudad. Cada día entran por docenas y se introducen en nuestra vida sin que podamos impedirlo —confesó Aquilion.

—¿No podéis hacer nada contra ellos? —inquirió el sabio.

—Tienen propiedades por todas partes, se han ganado la confianza de la gente con sus hechizos. La situación es desesperada. No sabemos cómo quitárnoslos de encima.

—Han abusado de vuestra confianza —añadió.

—Cierto. Pero nos permiten ser neutrales, al menos en apariencia.

—Os engañan.

—Nuestro ejército es fuerte —se defendió Aquilion.

—Pero vuestra voluntad es débil. Debisteis apoyar a Emedi cuando os lo pidió. Ahora estáis en sus manos.

—¿Y qué podemos hacer? No puedo dar un solo paso sin que sepan lo que hago. Hay espías por todas partes. Dentro de poco, me desplazarán y se apoderarán de Carthacia. Entonces dejaré de ser rey.

—Y lo harán sin necesidad de guerra.

—Por eso no puedo ayudaros a escapar. Cada orden mía llega a los oídos del sacerdote demoniquiano. Estoy atrapado.

Arquimaes esperó a que el rey Aquilion tomara conciencia de que estaba solo y de que le vendrían bien unos aliados.

—Excelencia, si me permitís, creo que puedo sugeriros una idea. Pero tendréis que ser valiente para afrontar la situación… Si es que queréis arreglarla.

—Haré cualquier cosa para recuperar la independencia de mi ciudad.

—La neutralidad es imposible cuando hay un enemigo como Demónicus —afirmó Arquimaes—. Pero podéis recuperar la libertad.

—¿Cómo?

—Con nuestra ayuda, majestad. Somos vuestra única esperanza.

El rey cerró los ojos, asintiendo a las palabras del alquimista.

—Tenéis razón. ¿Qué proponéis? ¿Qué podemos hacer?

* * *

Nárnico ordenó que llevasen a Frómodi a su habitación, pues veía cómo su mejor cliente empezaba a correr peligro. Le habían puesto ropa seca y obligado a tomar un caldo caliente.

Después llamaron a un curandero para que intentase devolverle la salud.

—Este hombre está muy mal —sentenció echándole una pócima en la boca, que mantenían abierta a la fuerza—. Antes de tres días habrá muerto.

La fiebre hacía delirar a Frómodi, que hablaba en voz alta.

—¡Padre, padre! —decía—. ¿Por qué no me quieres?

Pasó la primera noche envuelto en terribles pesadillas y sufriendo convulsiones. Recordaba cómo su padre, el desaprensivo conde Idio, caminaba por el patio del castillo, absorto en sus pensamientos, sin más compañía que su poderosa espada, cuando se encontró con una pequeña figura que le cortaba el paso.

—Morfidio, ¿qué haces aquí a estas horas? —preguntó sobresaltado—. ¿No deberías estar durmiendo, como los demás?

—He venido a darte las buenas noches, padre.

—Te he dicho mil veces que no me llames así. Yo soy tu señor, el conde. No puedes hacer eso.

—Los otros chicos llaman así a su padre. ¿Por qué no me permites que lo haga? —insistió el muchacho—. ¿Por qué no puedo demostrarte mi cariño?

—Tú eres hijo ilegítimo. Y yo soy el señor de estas tierras. Oficialmente, tú no eres mi hijo y yo no soy tu padre, soy tu amo. No puedo aceptarte públicamente. Mi linaje no me lo permite.

—Padre, soy tu hijo. Y te quiero.

—Un noble no puede reconocer a un hijo nacido fuera del matrimonio. ¡Y no vuelvas a llamarme padre!

—¿Por qué no quieres reconocerme como tu verdadero y único hijo? —insistió Morfidio.

—Si continúas con esa actitud, te desterraré —le amenazó el conde—. ¡Estás avisado!

El joven Morfidio salió corriendo y se perdió en la oscuridad.

Frómodi abrió los ojos y se incorporó a tiempo para vomitar. Entonces, la habitación se llenó de un olor tan amargo como sus recuerdos.

* * *

Arquimaes y Crispín se acercaron a Arturo, que aún se mantenía alerta cerca del carromato.

—Amigo, hemos perdido —admitió el alquimista—. Debemos rendirnos. Nos han prometido un juicio justo.

—Pero, maestro, todavía tenemos fuerza para luchar —respondió Arturo blandiendo su espada—. Es mejor morir ahora que dejarnos atrapar por estos soldados corruptos.

Arquimaes se acercó a su joven ayudante y le puso la mano sobre el hombro.

—Haz lo que te digo. Enfunda tu espada y ven conmigo.

—No me separaré de Alexia.

—La llevaremos con nosotros. Hazme caso, Arturo.

Arturo notó algo extraño en las palabras de su maestro. Algo que le hizo comprender que debía obedecer sin protestar.

—Haré lo que me pedís, maestro —respondió con sumisión y guardó su espada.

Arquimaes abrazó a su ayudante. Entre los tres cargaron el ataúd de Alexia y, acompañados por los soldados, fueron encerrados en una celda. Allí, aparentemente abatidos por la soledad y la desesperación, permanecieron toda la noche, vigilados por una nutrida patrulla de soldados.

Al día siguiente, apenas había amanecido, recibieron la extraordinaria visita del Gran Sacerdote del Templo de Demónicus, acompañado del rey Aquilion.

—Por fin habéis entrado en razón —dijo el sacerdote con satisfacción, desde el otro lado de la reja—. Nuestro señor Demónicus se sentirá satisfecho cuando os ponga la mano encima. Al fin se hará justicia.

—Esos hombres han matado a muchos carthacianos —afirmó el rey—. Serán juzgados y, posiblemente, condenados a muerte.

—Estos emedianos deben ser entregados a Demónicus. Nos lo debéis —exigió el sacerdote—. Hemos aportado muchos bienes a vuestra ciudad y os hemos ayudado a mantener vuestra independencia. Carthacia debe mucho a los demoniquianos.

—Y os estamos agradecidos. Pero Carthacia es una ciudad justa que no deja ningún delito sin juzgar. Y ellos han cometido muchos.

—Quizá podamos negociar —sugirió el sumo sacerdote.

—Lo siento, pero no hay nada de que hablar —respondió el monarca—. Serán juzgados según las leyes de Carthacia. Eso es todo.

Mientras el sacerdote y el rey abandonaban la cárcel, Arturo acarició la caja de madera sobre la que estaba sentado y que, previamente, había cubierto con su capa y unas brazadas de paja.

EN la Fundación hay cada vez más visitantes. Es evidente que Stromber está decidido a demostrar que es un buen administrador. Y se está saliendo con la suya, vaya que sí.

Mahania y Mohamed salen a despedirme, como todas las mañanas antes de ir al instituto. Viven en la portería de la Fundación y llevan con nosotros toda la vida. Papá los contrató en Egipto, durante el viaje en que mamá murió.

—Gracias, Mahania —digo cogiendo el bocadillo que me ofrece.

—¿Va todo bien, Arturo?

—Claro, ¿por qué lo preguntas?

—Por nada. Como las cosas están cambiando mucho, me preguntaba cómo lo llevarías.

—Bueno, hago lo que puedo para soportar esta nueva situación. Aunque me temo que es papá quien peor lo lleva.

Mahania baja la vista, asintiendo en silencio.

—Bueno, Mahania, me voy a clase —digo dando por terminado nuestro encuentro—. Ya hablaremos tranquilamente de todo lo que pasa. Supongo que habrá que hacer algo.

—Tendrá que ser pronto —dice inmediatamente—. Lo más pronto posible.

—¿Qué quieres decir?

—Pues que… verás… Nos han anunciado que dentro de poco deberemos dejar nuestro puesto. Van a poner un servicio de taquillaje y control, con arcos para detectar los metales y todo eso. Nosotros ya no les hacemos falta —explica.

—¿Os están despidiendo?

—Sí, mi niño. Se deshacen de nosotros. La conserjería ya no tiene razón de ser en la nueva Fundación.

—Ahora ya no servimos para nada —añade Mohamed, que ha estado callado todo el tiempo—. Todos estos años de servicio a la Fundación ya no cuentan para nada.

Está claro que Stromber sigue adelante con su proyecto de apropiarse completamente de la Fundación. Si la llena de gente que le sea fiel, dentro de poco nosotros ya no pintaremos nada. Incluso nos pondrá dificultades para acceder a los sótanos. Ya lo estoy viendo venir.

—Es una mala noticia —digo—. Veré qué podemos hacer. Hablaré con el señor Stromber.

—Gracias, Arturo, pero no servirá de nada. Ese hombre es un demonio —dice Mahania—. Es maligno. Y eso que le ayudamos aquella noche, cuando subió con la pierna ensangrentada.

—Y le llevé al hospital, donde le curaron —dice Mohamed—. Así nos paga nuestros servicios. Es un desagradecido.

—Desde luego, es una mala noticia. ¿Lo sabe papá?

—Nosotros no le hemos dicho nada —dice Mahania—. No le queremos preocupar.

—Yo se lo explicaré. Gracias por contármelo.

Salgo de la Fundación un poco abatido. Ahora que paso por el sitio que Patacoja usaba para pedir limosna, le echo de menos. Si esto sigue así, cada vez quedará menos de lo que era mi pequeño mundo. Todos desaparecen. Supongo que si Stromber echa a Mahania y a su marido, dentro de poco hará lo mismo con mi amigo Patacoja, que, con permiso de papá, lleva alojado un tiempo en la caseta del jardín.

* * *

Veo que el instituto se está llenando de compañeros. Cristóbal me está esperando en la puerta, junto a Mercurio. Espero que no me traigan malas noticias. Por hoy, estoy servido.

—Hola, Arturo —dice Cristóbal—. Oye, tengo que hablar contigo.

—¿Te van a expulsar del instituto? —pregunto intentando hacer un chiste.

—¿Expulsar? ¿Estás de broma?

—Es una broma de mal gusto —respondo—. He empezado mal el día.

—¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo grave?

—Nada. Stromber, que sigue haciendo de las suyas.

—Arturo, el director quiere hablar contigo —dice Mercurio—. Me ha dicho que quiere verte antes de que entres en clase.

—Vaya, debe de ser muy urgente.

—Además, tenemos que hablar de lo de mi padre —añade Cristóbal—. Quiere que le llames. El congreso internacional es dentro de poco.

—¿Qué sabes tú de eso? —le pregunto, un poco sorprendido.

—Todo. ¿O crees que soy idiota?

—Ya sé que no eres tonto, Cristóbal —le reconozco—. Lo sé muy bien. Nos vemos luego, durante el recreo. Tengo que contarte algo alucinante.

Me dirijo hacia el despacho del director, siguiendo las instrucciones de Mercurio. Entro en el edificio de la dirección y subo hasta el primer piso. Me acerco a secretaría y me identifico.

—Hola, soy Arturo Adragón y el director quiere verme.

—Espera un momento, Arturo —me dice la secretaria a la vez que aprieta una tecla de la centralita.

Mientras ella habla, yo me dedico a observar algunas fotografías que cuelgan de las paredes.

—Ya puedes entrar, Arturo. El señor director te espera —me avisa señalando la puerta del despacho.

Doy un golpecito de cortesía y giro el pomo suavemente.

—Entra, Arturo. Entra y siéntate, por favor.

—Gracias, señor director. He venido en cuanto Mercurio me ha dado el recado.

—Me he enterado de que tu padre tiene muchos problemas en la Fundación. Y antes de hablar con él, he preferido comentar contigo el asunto de los objetos arqueológicos que encontramos en el jardín del instituto.

—Las cosas se han complicado un poco. Pero esperamos solucionarlo pronto.

—Pues verás, resulta que el grupo que pujaba para quedarse con esos objetos se ha retirado de repente, sin dar explicaciones. Así que tenéis el camino libre. La Fundación es la única opción posible…

—¿El grupo que dirige el padre de Horacio se ha retirado? —pregunto extrañado—. ¿Está seguro?

—Así es. Y creo que Horacio ha tenido algo que ver. ¿Tú no sabes nada de eso, Arturo?

—Ni idea. Yo no he hecho nada.

—No le habrás amenazado, ¿verdad?

—¡No! ¡De ninguna manera!

Veo que se frota la barbilla mientras analiza mis palabras.

—Bueno, ya te puedes ir a clase —dice—, y dile a tu padre que cuando quiera puede firmar los documentos de cesión de derechos de exhibición.

Me levanto y me dirijo hacia la puerta con una extraña sensación. No estoy seguro de que el objetivo de la entrevista fuera decirme esto. Me parece que encierra otra intención.

Entro en el aula, donde Norma está dando una clase sobre literatura fantástica, que cada vez está más de moda.

Me siento al lado de Metáfora, que me recibe con una sonrisa.

—¿No llegas un poco tarde? —pregunta.

—Es que he tenido que ir a ver al diré a su despacho.

—¿Algún problema?

—Creo que no. Luego te lo cuento todo.

—Horacio me ha dicho que si tomamos algo con él esta tarde.

—Vaya, parece que este chico solo nos lanza mensajes de amistad.

—Y deberías escucharle —dice—. Yo creo que es sincero.

Lanzo una mirada hacia Horacio y veo que me está observando. Tengo la impresión de que me mira de un modo amistoso, completamente distinto a lo que ocurría antes de su encuentro con mi dragón, cuando no dejaba de atacarme y de meterse conmigo.

—Bueno, podemos probar.

Metáfora me mira, reconfortada. Tengo la impresión de que le apetece que me haga amigo de Horacio. Pero me resulta muy curioso, ya que durante meses me ha estado advirtiendo contra él. En fin, supongo que las personas cambian y que hay que estar atento.

EL templo demoniquiano en Carthacia estaba abarrotado de fieles. Los sacrificios humanos siempre atraían a una multitud. Esa noche, una mujer joven iba a entregar su vida y su corazón al Gran Mago Tenebroso.

El Gran Sacerdote alzó los brazos. En sus manos sujetaba un afilado puñal bendecido por el propio Demónicus. El mago había matado con él al sirviente que le dio la noticia de la muerte de su hija Alexia, durante la batalla de Emedi. Era todo un honor que el sacrificio se realizara con ese cuchillo. Por eso, la joven estaba feliz.

—Muchacha, irás al Abismo de la Muerte —recitó el sacerdote—. Allí esperarás a nuestro señor Demónicus, el rey de las tinieblas, el mayor mago conocido…

Los rostros de los asistentes no perdían detalle de lo que ocurría en el altar. Estaban emocionados por lo que iba a suceder.

—En el abismo te encontrarás con otros valientes que sacrificaron su vida, igual que tú, para dar más poder a nuestro amo Demónicus, el Mago Tenebroso.

El sacerdote dejó caer el arma con precisión y un manantial de sangre salpicó su rostro. La joven apenas emitió un gemido. Lo que nadie sabía era que la habían sedado, así que todo el todo el mundo interpretó que moría feliz. Las pócimas demoniquianas eran muy eficaces.

La sangre de la muchacha cayó en una vasija de oro con inscripciones labradas y figuras de mutantes; el sacerdote la derramó sobre los cuerpos de algunos fieles, que habían pagado por un privilegio que les daría una fuerza extraordinaria, según creían.

Un cántico maléfico inundó el templo. Todos los asistentes desfilaron respetuosos ante el cadáver de la chica. Colocaban la mano sobre su frente, en señal de aprecio, y le hacían peticiones.

El sacerdote elevó las manos, en las que sostenía el corazón aún palpitante de la chica. Después de rezar al mago, y siguiendo las indicaciones del sacerdote, el público fue saliendo.

—Gracias por venir, hermanos. La semana que viene, una diosa nos entregará su corazón. Espero veros por aquí. Su sangre os protegerá.

Así, poco a poco, los asistentes salieron del templo, que quedó vacío. Y el silencio ocupó su lugar.

Las paredes y las columnas estaban adornadas con relieves alusivos al mundo de la hechicería. Pequeñas figuras que representaban bestias mutantes cubrían los muros; calaveras iluminadas por antorchas sagradas, en las que se podían identificar huesos humanos; piedra y acero domados para reflejar el mundo con el que Demónicus seducía a muchos carthacianos.

Cuando los guardianes se disponían a cerrar la puerta, un encapuchado con hábito oscuro se acercó a ellos.

—Llegas tarde, hermano —le reprendió el sacerdote, impidiéndole el paso—. Vuelve otro día.

—Vengo a darte un regalo —respondió el encapuchado.

—¿Oro?

—Y plata. Traigo riquezas para vosotros. Quiero ganarme vuestro favor.

—Seas bienvenido. Tu regalo servirá para ayudar a extender nuestra fe.

El encapuchado entró en el templo y los soldados cerraron la puerta tras él. Entonces, el sacerdote le observó atentamente y dijo:

—No veo tu bolsa, hermano. ¿Dónde guardas ese tesoro?

—Aquí, en la punta de mi espada —respondió el visitante sacando una blanca y larga espada de entre sus ropajes—. Habrá para todos.

El sacerdote dio un paso hacia atrás, sobresaltado.

—¿Qué significa esto? Si vienes a robar, te advierto que te has equivocado de sitio. ¡Guardias a mí! ¡Detened a este intruso!

A su grito, unos quince soldados entraron en la sala.

—¡Vas a pagar cara esta intromisión! —amenazó un oficial.

El intruso dio un paso adelante y se quitó la capucha. Entonces, los soldados demoniquianos pudieron ver a un caballero vestido de negro, con un yelmo de acero que tenía una ranura a la altura de los ojos.

—¿Quién eres? ¿Qué buscas? —preguntó el sacerdote, algo inquieto—. ¿Quién te envía?

—Ya os lo he dicho: vengo a traeros un gran regalo.

—No queremos nada de ti —gruñó el hombre—. Tenemos todo lo que necesitamos. ¡Vete ahora mismo!

—Ahora veréis que os falta algo —advirtió Arturo abriendo la pechera de su túnica y quitándose el yelmo para que todos pudiesen contemplar las letras de su cuerpo y el dragón que le cruzaba el rostro.

El sacerdote recordó entonces aquella extraña historia sobre un muchacho con una letra adragoniana pintada en el rostro, que había matado a la princesa Alexia y herido a Demónicus. Los trovadores cantaban a ese extraño personaje y algunos informes militares hablaban de él.

—¡Eres el jefe del Ejército Negro! —exclamó finalmente—. ¡Matadle! ¡Matadle ahora mismo! ¡Demónicus os recompensará!

Los soldados se disponían a ejecutar la orden de su jefe cuando observaron algo que les llenó de inquietud: las letras que adornaban el cuerpo de Arturo empezaron a cobrar vida. Después, y de manera sorprendente, vieron cómo se despegaron de la piel y formaron una barrera que parecía una formación militar. Los soldados se miraron unos a otros. Un escalofrío les recorrió la espina dorsal.

—¡Adragón! —exclamó Arturo.

Los soldados se dieron cuenta de que aquella palabra suponía una amenaza. El zumbido de las letras se hizo persistente y los soldados supieron lo que era el miedo a lo desconocido. Tras unos momentos, las letras se movieron.

Los escudos y las espadas se pusieron en guardia. Pero ¿cómo podían defenderse de unas letras de tinta? ¿Cómo se mata a una letra?

Tuvieron poco tiempo para preparar su estrategia. Las letras se lanzaron sobre ellos con tal rapidez que apenas pudieron defenderse. Los escudos eran atravesados por los poderosos signos de escritura, que penetraban en sus cuerpos igual que aguijones de avispas.

Arturo Adragón manejaba la espada con maestría y eliminó a los soldados más cercanos sin demasiados problemas, pero su objetivo no eran los guardias, sino el Gran Sacerdote.

—¿Quién te envía? —preguntó el representante de Demónicus—. Éste es un lugar sagrado.

—Un lugar sagrado donde corre mucha sangre. Por eso he querido entrar aquí —respondió Arturo alzando su espada alquímica—. ¡Para terminar con esto!

El sacerdote hizo un movimiento rápido y, sacando el cuchillo sagrado de la ancha manga de su túnica, lo clavó sobre el pecho de Arturo. O, mejor dicho, intentó hacerlo.

Una letra se interpuso en el camino del arma, la retorció y la obligó a clavarse en la garganta del sacerdote.

—¿Comprendes ahora lo que busco? —susurró Arturo.

Pero el sacerdote ya no le oía. Estaba de rodillas, con el cuerpo petrificado, los ojos abiertos y las manos engarfiadas sobre su arma favorita, cuya punta de acero sobresalía ahora por su propia nuca.

El ruido y los gritos atrajeron a otros soldados. Y todos encontraban el mismo final. Arturo entró en el edificio, subió escaleras, cruzó pasillos y penetró en varias salas en busca de más enemigos a los que abatir.

Aquella noche, los sacrificios humanos fueron más numerosos que nunca y Demónicus perdió a muchos de sus valiosos servidores.

Casualmente, Arturo descubrió una escalera que llevaba a los sótanos. Acompañado y protegido por sus signos de escritura, descendió lentamente por los peldaños. Abajo, el hedor era insoportable. Dos carceleros se cruzaron en su camino, armados con látigos, decididos a impedirle el paso, pero les sirvió de poco.

La espada alquímica dibujó su trayectoria en el aire, más rápida que el vuelo de un pájaro, y acabó con los dos individuos antes de que tuvieran tiempo de moverse.

Arturo agarró el manojo de llaves que aún colgaba de la cintura del más corpulento y, después de algunos intentos, consiguió abrir una celda. Lo que vio le desconcertó… y le horrorizó.

Una muchacha de su edad estaba tumbada en el suelo, sobre la paja, con la mirada perdida, como si no supiera dónde estaba. Tenía el pelo sucio y enredado, y vestía harapos de color oscuro. Parecía formar parte de la suciedad del calabozo.

Arturo se acercó a ella y, apartando el largo cabello, descubrió su rostro. Entonces, el chico se sobresaltó. Durante un instante tuvo la impresión de estar viendo a la princesa Alexia.

—¿Quién eres? —le preguntó dulcemente—. ¿Cómo te llamas?

—No tengo nombre, no sé qué hago aquí… Pero me han dicho que voy a ir al Abismo de la Muerte. Y estoy muy contenta por eso —respondió la chica, que hablaba con dificultad—. Voy a ser feliz.

—¿Quién te ha traído a este lugar?

—Una noche me desperté aquí. No sé cómo he llegado, pero me han asegurado que soy una elegida. Voy a ir a un sitio muy especial. Dentro de poco…

Arturo se acercó a ella con la intención de sacarla de allí, pero pronto comprobó que estaba encadenada a la pared.

—¡Atrás! —ordenó tirando de su brazo.

A pesar de que la chica no colaboraba, consiguió retirarla un poco, lo justo para llevar a cabo su acción.

Alzó su espada, apuntó con precisión y asestó un golpe certero que partió la cadena limpiamente. Arturo ayudó a la muchacha a ponerse en pie y ambos salieron de la celda, pero una voz llamó su atención:

—Eh, noble caballero, ayudadme a salir de aquí. Por favor.

Arturo vio en la celda contigua a un hombre que le miraba con ansiedad. Tenía la cara cubierta por el pelo, de color pajizo.

—¿Quién eres? —preguntó.

—Soy el caballero Alexander de Fer. Y si no me sacáis de aquí, mañana me ejecutarán.

—¿Qué has hecho para merecer semejante castigo?

—Nada, noble señor. Simplemente me he opuesto a las exigencias de esta gente, que solo piensa en conquistar nuestras voluntades y apropiarse de nuestras riquezas. Los demoniquianos son invasores y quieren conquistar Carthacia, nuestra querida ciudad.

—Entonces, mereces la libertad —respondió Arturo—. ¡Me gustan los valientes!

Recogió el manojo de llaves que había lanzado al suelo y buscó la que correspondía a la celda de Alexander de Fer.

—Ahora huye lo más lejos que puedas —le ordenó Arturo ayudándole a salir—. Puedes recoger algunas armas antes de irte. Te vendrán bien.

Alexander apretó la mano de Arturo con verdadera emoción.

—Os debo la vida, caballero. Estoy en deuda con vos. Os serviré.

—No me debéis nada. Salid de aquí antes de que las cosas se compliquen.

Alexander tomó una espada que colgaba de la pared y dio un paso al frente.

—Yo iré delante —propuso—. Vos ocupaos de esta jovencita.

—¿La conocéis?

—Lleva aquí pocos días, pero conozco su voz casi mejor que la mía. La han obligado a decir cosas terribles mientras le hacían beber esas repugnantes pócimas. Siento mucha lástima por ella. La iban a sacrificar dentro de unos días.

—Sí, ya estaban vendiendo entradas para el espectáculo. Son inhumanos. Pero su hora ha llegado.

Subieron las escaleras con precaución. Una vez arriba, Alexander se quedó sobrecogido.

—¡Por todos los rayos del cielo! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha hecho eso? —preguntó mientras observaba atónito los cadáveres de los demoniquianos y su sacerdote esparcidos por el suelo ensangrentado.

—Deja de hacer preguntas y sigue tu camino.

—¡Has sido tú! ¡Los has matado tú solo! —exclamó, con el rostro desencajado—. ¡Y estás vivo!

—¿Quién eres, guerrero? —preguntó la muchacha—. ¿Para qué has venido?

—Eso no importa. Huyamos de aquí. Dentro de poco, esto estará lleno de gente que querrá matarnos.

CRISTÓBAL se ha empeñado en que le sigamos. Quiere enseñarnos algo. A pesar de que hemos insistido, no ha querido avanzarnos ni una sola palabra.

—¡Es algo sorprendente! —nos advirtió—. ¡Vais a alucinar!

—¿No puedes adelantarnos algo? —pidió Metáfora.

—Solo os digo que vais a alucinar —recalcó Cristóbal, justo cuando estábamos delante del escaparate—. ¡Mirad!

Es una tienda especializada en reproducciones de armas y objetos medievales.

—¿Para qué nos has traído aquí? —pregunto.

—Quiero que veas algo especial —responde misterioso—. Ya verás.

Apenas ponemos los pies en la tienda, un vendedor se nos acerca.

—Hola, chicos. Sabéis que no os podemos vender ningún arma, ¿verdad?

—Claro, solo queremos información —dice Cristóbal.

—Os puedo dar un folleto —dice el hombre—. Ahí encontraréis todo lo que os haga falta. ¿Estáis haciendo algún trabajo para el colegio?

—Algo así. Necesitamos saber qué acero se empleaba en las espadas arquimianas —responde Cristóbal—. ¿Viene eso en el folleto?

El vendedor le mira un poco sorprendido. No sabe si Cristóbal habla en serio o le está tomando el pelo.

—Mmmmm… Bueno, el folleto explica todo lo referente a nuestra tienda —dice—. En nuestra página web encontraréis más datos.

—¿Tiene alguna espada medieval hecha con una aleación de acero del siglo décimo? —dice Cristóbal, que lleva las riendas.

—Creo que nuestras espadas están hechas con fórmulas clásicas. Supongo que te refieres a eso.

—No, señor. Me refiero al acero templado reutilizado en la Edad Media, no al estilo clásico, que puede ser más moderno —insiste.

El vendedor nos mira desconcertado, como si no entendiera lo que le está pidiendo.

—Chicos, a ver, ¿qué buscáis exactamente? —pregunta nervioso—. ¿Qué queréis?

—Pues nos gustaría comprobar la aleación de las espadas medievales que venden ustedes en esta tienda —explico para ayudar a Cristóbal—. Estoy haciendo un trabajo sobre leyendas artúricas y arquimianas y necesito documentarme.

—Ya, pero nosotros solo vendemos espadas y otros objetos de apariencia medieval, no las fabricamos.

—Sí, pero ¿nos puede enseñar alguna espada arquimiana? —pregunto.

—¿Arquimiana? Pues no sé… Déjame ver —dice mientras saca un catálogo del cajón del mostrador—. Ar… ar… arquiciana…

—No, arquimiana —le corrijo—. Arquimia, un antiguo reino…

—Pues mira, no hay nada. Arquimia no aparece. Si os interesa algo sobre Ricardo Corazón de León, hemos recibido una reproducción exacta…

—No, no, tiene que ser arquimiana —insiste Cristóbal—. Espadas arquimianas.

—Definitivamente, no tenemos nada arquimiano —dice intentando disuadirnos—. Tendréis que buscar en otro sitio.

—¿Tiene alguna espada de la época artúrica? —pregunta Cristóbal.

—Sí, claro… Tenemos una excelente copia inspirada en la leyenda de Excalibur —responde con orgullo—. Pero ya os he dicho que no os puedo vender ninguna.

—Solo queremos verla —dice nuestro amigo—. Solo eso.

Duda un poco, pero al final accede. Nos lleva hasta un expositor que está situado en el fondo de la tienda, sobre un estrado iluminado por un gran foco.

—¡Aquí la tenéis! ¿A que es una maravilla?

Metáfora y yo nos miramos con estupor. ¡Esta réplica de Excalibur es igual que la espada arquimiana! La hoja está clavada en una gran piedra negra y la imagen es idéntica a la que vimos en la gruta de la Fundación.

—¿Qué os parece? —pregunta Cristóbal—. ¿Os lo dije o no os lo dije? ¿A que es alucinante?

—¡Es asombroso! —dice Metáfora—. ¡Es la misma espada!

—¡Si no lo veo, no lo creo! —exclamo—. ¡Es una reproducción exacta!

—Os gusta, ¿eh? ¿A que es una maravilla? —dice el vendedor, que no sabe de qué estamos hablando—. No hay otra igual. Es una verdadera escultura.

—Estamos impresionados —digo—. Es algo inaudito.

—Si os interesa, decid a vuestros padres que me llamen y que envíen una reserva —insiste el vendedor—. Supongo que la venderé dentro de poco. Seguro que me la quitarán de las manos.

—¿Es cara? —pregunta Cristóbal.

—Me temo que sí. Pero es un elemento decorativo de primera categoría. No hay otra obra igual.

Me acerco y la observo con atención. Tengo la impresión de reconocerla, es como si fuese mía, como si ya la hubiese empuñado.

—¿Quién la ha fabricado? —pregunto—. ¿Quién es el artista?

—Eso es secreto profesional, chico —responde el hombre—. No estoy autorizado a dar el nombre. Nuestros proveedores son secretos.

—Es un caso diferente. No queremos comprarle nada, solo queremos hablar con el artista —dice Metáfora—. Denos su nombre, por favor.

—No puedo hacer eso —responde—. Va contra las reglas comerciales. Ningún vendedor dará las fuentes de sus proveedores. Prefiero que me arranquen los ojos antes que perjudicar mi negocio.

—¿Ni aunque le paguemos la información? —pregunta Metáfora—. ¿Ni siquiera por dinero nos daría una información que no le va a perjudicar, ya que nosotros no podemos comprar armas?

El vendedor piensa un poco su respuesta. Metáfora ha hecho tambalear sus convicciones y se le nota.

—¿Cómo sé yo que vosotros no vais a montar una tienda que me haga la competencia o que venderéis esta información sobre mis proveedores?

—Eso no puede saberlo, pero nosotros somos estudiantes, caballero, y no tenemos ningún plan para montar una tienda de objetos decorativos. Además, ya le ha dicho mi compañero, Arturo Adragón, que está haciendo un trabajo y necesita documentarse. Le daré todo lo que llevo encima: cuarenta euros. ¿Vale?

Nuevamente duda, pero al final alarga la mano.

—Está bien, jovencita. Pero si me entero de que me has mentido, hablaremos seriamente. Esto es un trato comercial y no caben engaños —advierte mientras abre su tarjetero—. Aquí está, apunta…

Metáfora saca una libreta, prepara su bolígrafo y se dispone a escribir.

—Reproducciones Artísticas Medievales, Drácamont… Teléfono 2039458. Pregunta por el señor Monterf. De todas formas, yo le llamaré para avisarle de que no os venda nada.

—Muchas gracias por la información —dice Metáfora—. Y puede estar tranquilo, no le haremos la competencia.

Durante todo este tiempo, no he podido apartar la vista de la espada. Estoy impactado por el parecido que tiene con la que hay en la gruta. ¿Quién habrá podido hacer una reproducción tan exacta? ¿Es alguien que ha bajado a la cueva y la ha visto?

—Es usted muy desconfiado, caballero —dice Cristóbal—. Debería aprender a conocer a las personas.

El hombre no responde. Se da la vuelta y se marcha al encuentro de una pareja que acaba de entrar en la tienda. Nosotros, que ya hemos logrado nuestro objetivo, salimos y decidimos entrar en una cafetería para tomar algo y comentar lo que ha pasado.

—¿Os lo dije o no os lo dije? —dice Cristóbal, apenas nos sentamos—. ¿A que es extraordinario?

—Desde luego que sí —reconoce Metáfora—. Parece que está copiada de la espada de la cueva. ¿Qué piensas, Arturo?

—Estoy tan sorprendido como vosotros. Es la viva imagen de la que vimos en la gruta. Hasta la piedra negra es igual.

—Es posible que se refiera a la leyenda del rey Arturo, el que sacó la espada Excalibur de una piedra —dice Cristóbal—. A lo mejor es una casualidad y está inspirada en algún dibujo.

—Sí, ya, o en una película —bromea Metáfora—. No digas tonterías. Lo que acabamos de ver en esa tienda es exactamente igual a lo que hay en esa gruta. Está inspirada en la realidad.

—Dime el número de ese escultor —digo cogiendo mi móvil.

Marco el número y espero un momento.

—¿Quién es?

—Buenas tardes… ¿Hablo con Reproducciones Artísticas Medievales?

—Sí, ¿quién es usted?

—Me llamo Arturo Adragón, soy un estudiante y estoy escribiendo un trabajo sobre armas medievales para el instituto. Acabo de ver en una tienda la espada Excalibur clavada en una piedra negra y me gustaría visitarles para hablar con el artista que ha fundido esa gran obra.

—¿Para qué quieres hablar con él?

—Es para que me cuente dónde se ha inspirado, para que me enseñe los diseños… En fin, para que me ayude a terminar mi trabajo de instituto. Si es tan amable, claro.

—Pues resulta que el espadista, el señor Monterf, no trabaja aquí. Tiene su propio taller. Pero no te puedo dar su número de teléfono sin pedirle permiso.

—¿Le llamo mañana?

—Mejor dentro de unos días. Monterf es difícil de localizar. Ni siquiera tiene móvil. Lo vemos cuando baja al pueblo.

—¿Vive fuera de Drácamont?

—Llama dentro de unos días, a ver si puedo hacer algo por ti, chico —dice antes de colgar.

Tomo un sorbo de café con leche en silencio. Mis dos amigos me miran expectantes.

—¿Qué ha pasado? —pregunta Cristóbal dejándose llevar por su impaciencia.

—Nada, que va a localizar al escultor y le pedirá permiso para ponerme en contacto con él —explico—. Le tengo que llamar dentro de unos días.

—Vaya, qué pena. Estoy deseando conocerle —se lamenta Metáfora—. Habrá que esperar.

—Supongo que sí —digo—. Mientras llega ese momento, os voy a contar algo que me ha pasado.

—Voy a pedir otro zumo —dice Cristóbal—. Pero puedes empezar ya… Cuenta, cuenta…

Empiezo a narrar lo que me ocurrió en el parque, cuando dos tipos me atacaron e intentaron cortarme la cabeza. Cristóbal y Metáfora escuchan mi historia con mucha atención.

—No fue un sueño, ¿verdad? —pregunta Cristóbal cuando termino mi relato.

—¿Ni una exageración? —añade Metáfora—. ¿Estás seguro de que querían decapitarte?

—Ni sueños ni exageraciones. Os aseguro que fue tan real como el asalto de los ladrones de hace poco. ¡Os aseguro que intentaron cortarme la cabeza!

—¿Para qué querrían hacer eso? —pregunta Cristóbal—. ¿Qué pensarían hacer con tu cabeza?

—Ni idea. Le he dado vueltas al tema, pero no consigo encontrar un objetivo. Supongo que querían matarme.

—¡Venganza! ¡O han sido los ladrones o Stromber ha enviado a alguien!

—¿Qué opinas, Metáfora?

—Es un asunto raro. No estoy segura de que esos tipos solo quisieran matarte. Y a eso de cortarte la cabeza solo le veo una finalidad…

—¡Lucirla como un trofeo! —exclama Cristóbal.

—¡O venderla!

—¿Quién compraría mi cabeza? Nadie pagaría por ella.

—¡Por ella no, pero sí por el dragón! —explica mi amiga—. ¡Ese dragón vale mucho!

Menuda sorpresa. Ahora resulta que mi dragón vale tanto que algunos están dispuestos a rebanarme el pescuezo.

—¿Quién piensa que mi dibujo vale mucho? —pregunto.

—Eso lo tienes que saber tú, Arturo —responde—. ¿O es que tú no crees que tiene mucho valor?

—¡Es una pasada! —dice Cristóbal—. ¡Ahora resulta que hay cortadores de cabezas que te buscan! ¡Parece una película!

—No bromees, Cristóbal —le reprende Metáfora—. Esto es muy serio.

—Claro que es serio —digo—. ¡Se trata de mi cabeza!

Esta conversación me ha puesto muy nervioso. Si estos tipos no han conseguido lo que querían, es casi seguro que volverán a intentarlo.

CUANDO Crispín levantó el toldo trasero del carromato para dejar entrar a Arturo, se sorprendió al ver que venía acompañado de dos desconocidos.

—¿Quiénes son? ¿Para qué los has traído? —preguntó con inquietud—. Esto es muy peligroso, Arturo.

—¿Qué pasa? —preguntó Arquimaes desde el pescante—. ¿A qué vienen esas voces?

—Son amigos y necesitan nuestra ayuda —respondió Arturo ayudando a la chica y al caballero a entrar—. Ya os lo explicaré luego. Ahora, salgamos de aquí lo más rápidamente posible.

El carromato inició la marcha y se alejó de aquel oscuro lugar, en el que sacrificaban a las personas para tener contentos a unos dioses que nadie había visto jamás.

—Podrías explicarnos quiénes son estos invitados —pidió Crispín mirando entre la rendija del toldo para asegurarse de que nadie les seguía.

—Yo soy Alexander de Fer —dijo el caballero—. He caído en desgracia y me han torturado durante meses para obtener información sobre el rey de Carthacia, pero no me han sacado una palabra. Lo que me ha costado varios huesos rotos y mucho sufrimiento.

—A ella la iban a sacrificar dentro de unos días —explicó Arturo—. Está drogada y apenas puede hablar.

—Puedo decir lo que quiera —intervino la muchacha—. Soy una diosa.

—Pues para estar drogada, dices cosas muy llamativas —intervino Arquimaes—. ¡Una diosa!

—¡Soy Amarofet, la diosa de la oscuridad!

—Ahí te iban a mandar esos bárbaros. Al reino de la oscuridad y de la muerte —afirmó Crispín.

—Ya os he dicho que está drogada. Estaba encerrada en una celda, bajo estricta vigilancia.

—Has hecho bien en traerlos —aseguró Arquimaes esbozando una sonrisa—. Hay que ayudar a los que están en peligro.

—Yo estoy al servicio de Arturo —dijo Alexander—. Haré lo que sea necesario para devolverle el favor.

—Los llevaremos a un lugar seguro hasta que se repongan. No podía dejarlos en manos de esa gente y tampoco quiero abandonarlos a su suerte.

—Has demostrado gran nobleza al actuar así —dijo Arquimaes.

—No podemos protegerlos durante mucho tiempo —intervino Crispín—. Tenemos una misión que cumplir y debemos llevarla a cabo.

—Os ofrezco mi ayuda —dijo inmediatamente Alexander—. Os aseguro que mi espada es ágil, quizá pueda proteger a esta joven diosa que nos acompaña… En cuanto me reponga…

—Las diosas no necesitamos ayuda —respondió Amarofet—. Yo sí te puedo proteger a ti.

—¡Silencio! —advirtió Arquimaes—. ¡Enemigos a la vista!

Arturo tapó la boca de Amarofet con fuerza justo cuando una patrulla de soldados demoniquianos se cruzaba con ellos. Los cascos de los caballos resonaron sobre los adoquines como una amenaza de muerte. Crispín esperó a que estuvieran un poco más lejos.

—Ya se han marchado. Creo que los demoniquianos han dado la alarma. Debemos escondernos en seguida, antes de que esto se llene de soldados y nos descubran.

Arquimaes obligó a los caballos a apretar el paso. Poco después, entraban secretamente por una portezuela trasera del palacio del rey.

* * *

Tránsito era muy consciente de que Demónicus le haría pagar caro el fracaso de Ambrosia y no había dejado de buscar la forma de eludir el castigo.

Alargó el viaje todo lo que pudo, alegando que se encontraba enfermo y que era necesario viajar despacio, mientras buscaba una solución.

Un día, al pasar cerca del cementerio de una pequeña aldea, se hizo una serie de preguntas: ¿Para qué se habría llevado Arturo el cuerpo de Alexia? ¿Dónde la habría enterrado? ¿En Ambrosia?

Detuvo su viaje en aquel lugar apartado del mundo y decidió no moverse de allí hasta encontrar las repuestas, o lo que era lo mismo, hasta descubrir la manera de evitar la ira de Demónicus. Al fin y al cabo, su mejor arma era la meditación, no en vano era un monje.

—Aquí encontraré la solución a mis problemas —se dijo mientras descendía del carro blindado—. Si me he librado de la lluvia de fuego, seguro que seré capaz de escapar de otros males.

Siguiendo sus instrucciones, sus hombres instalaron el campamento cerca de cementerio. Desde allí podía observar con claridad las idas y venidas de la gente que visitaba a sus muertos.

Una mañana, mientras observaba un entierro y pensaba en Arturo, se dio cuenta de cuál era la clave que buscaba:

—Arturo no ha enterrado a Alexia —se dijo—. La conserva cerca, en un lugar especial… —de pronto, la luz se hizo en su cerebro—… ¡en la gruta de Ambrosia, cerca del riachuelo!

Y observando a una madre que se arrojaba llorando sobre el ataúd, gritó:

—¡Eso es! ¡La va a resucitar! ¡Le va a devolver la vida! ¡Arquimaes le va a ayudar!

Entonces, convencido de que ya tenía una respuesta satisfactoria para contener la rabia de su amo, el Gran Mago Tenebroso, decidió que era el momento de volver a Demónika.

* * *

El rey entró apresuradamente en la estancia. Descorrió la cortina y sonrió.

—¡Alexander! —exclamó—. ¡Te habíamos dado por muerto!

—Y lo estaría de no ser por la oportuna aparición de Arturo Adragón —respondió el caballero—. Esos bárbaros estaban dispuestos a acabar conmigo.

—¿Qué pasó exactamente?

—Los demoniquianos me secuestraron y me encerraron. Me torturaron salvajemente para sacarme información sobre vuestro gobierno. Creo que planean apoderarse de Carthacia. Van a quitaros de en medio, mi señor.

—Confirmo sus palabras —dijo Arturo dando un paso al frente—. El templo está repleto de armas. Es evidente que planean algo terrible. No debemos darles tiempo.

El rey tomó asiento y, con gesto de preocupación, dijo:

—Los demoniquianos amenazan con arrasar Carthacia si no les entrego a los culpables del asalto al templo. Y a los dos prisioneros.

—¿Qué vais a hacer? —preguntó Arquimaes.

—Seguir con nuestro plan. Tenemos que terminar lo que hemos empezado. Pero va a ser difícil. Una legión de sus soldados está en camino.

—No debéis dejarlos entrar —comentó Arturo—. Si lo hacéis, nadie podrá detener su furia.

—No sé si podré impedirlo. Son muchos y muy bien entrenados —respondió Aquilion.

—Si queréis que Carthacia siga siendo neutral, no podéis permitir la entrada de una fuerza militar extraña en vuestra ciudad —insistió Arquimaes.