LA página más oscura de la leyenda de Arturo Adragón, el joven caballero que dirigió al Ejército Negro y que creó Arquimia, el mayor reino de justicia jamás conocido, se escribió durante la terrible batalla de Emedia. Allí ocurrieron dos graves acontecimientos que le partieron el corazón: la muerte de la princesa Alexia a sus propias manos y la derrota de su ejército.

Un profundo deseo de venganza se instaló en su espíritu; continuamente pensaba en matar a Demónicus, al que hacía responsable de tanta desgracia, y en castigarse a sí mismo, por haber fallado a sus hombres y por haber matado al gran amor de su vida. Las imágenes de la feroz batalla, en la que los soldados del Ejército Negro morían bajo las armas envenenadas de los demoniquianos, devorados por bestias carnívoras y abrasados por el fuego de feroces dragones, mientras él luchaba contra Alexia, poblaban sus sueños cada noche y le atormentaban sin descanso.

Desde entonces, Arturo se había convertido en un ser que no conocía la paz; pasaba muchas horas aislado, intentando ordenar sus ideas y tratando de dominar los sentimientos de rabia y frustración que le oprimían.

Arturo Adragón se encontraba ahora en la gruta subterránea del monasterio de Ambrosia, envuelto en un silencio tan profundo que Insta los más leves ruidos producidos por los pliegues de su ropa se amplificaban como un trueno y resonaban hasta en el último rincón.

Acababa de destapar el féretro de Alexia. Se inclinó sobre el ataúd, introdujo la caja de madera con el pergamino secreto que Arquimaes le había confiado y la puso entre las inertes y rígidas manos de la Princesa. Sabía que el documento aquí estaría bien protegido.

Comprobó con satisfacción que su maestro había hecho un buen trabajo de embalsamamiento y había aplicado sus mejores técnicas para conservar el cuerpo sin vida de su amada, sobre cuyo rostro pasó los dedos en señal de despedida.

Ajustó la tapa y la apretó con fuerza; los cerrojos de seguridad diseñados por Arquimaes se cerraron y el ataúd quedó definitivamente sellado. Le tranquilizó saber que nadie podría volver a abrir el féretro salvo él o su maestro, que eran los únicos que conocían la forma de hacerlo. Ahora, Alexia y el pergamino con la fórmula de la vida eterna yacían juntos en una caja fortificada, inexpugnable.

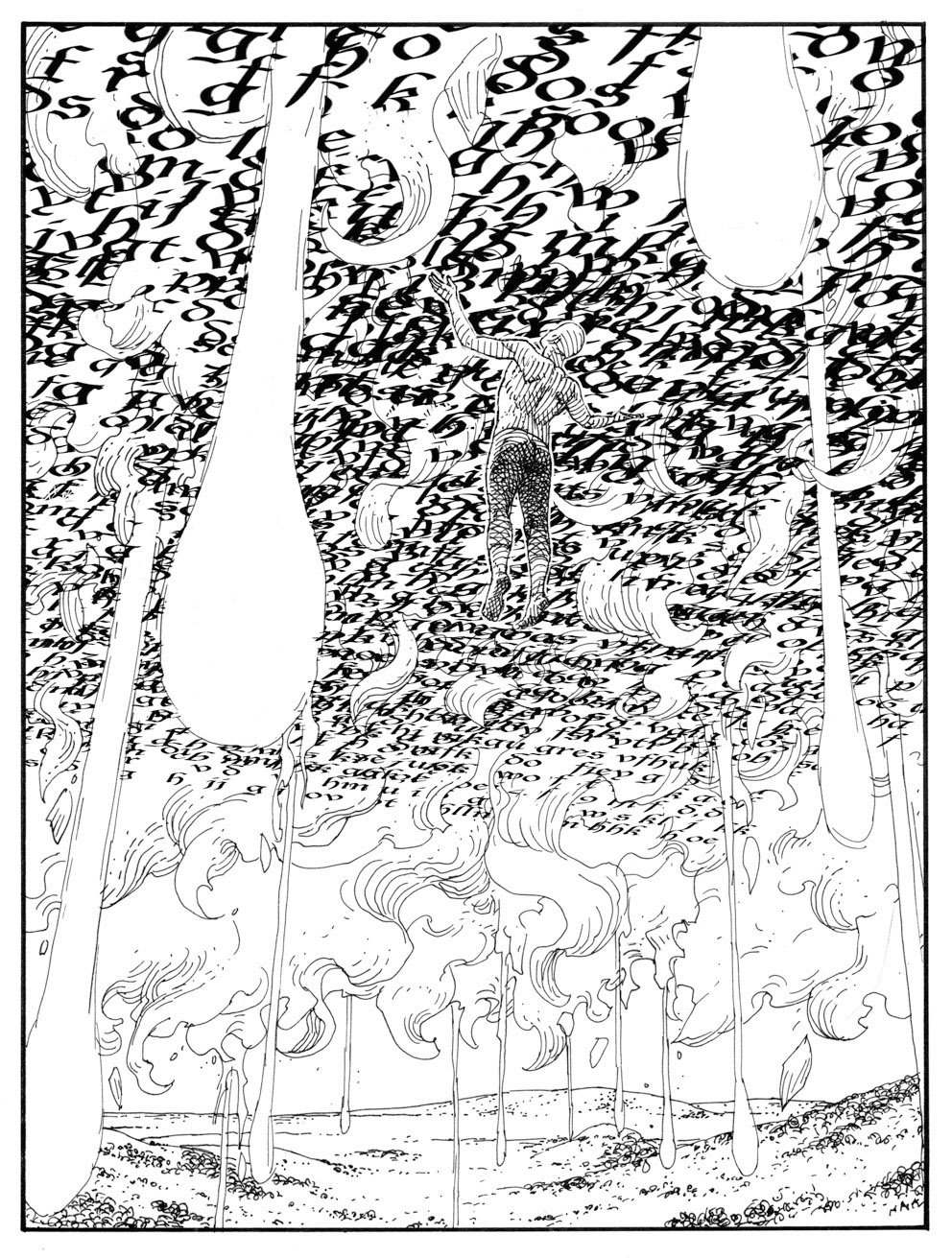

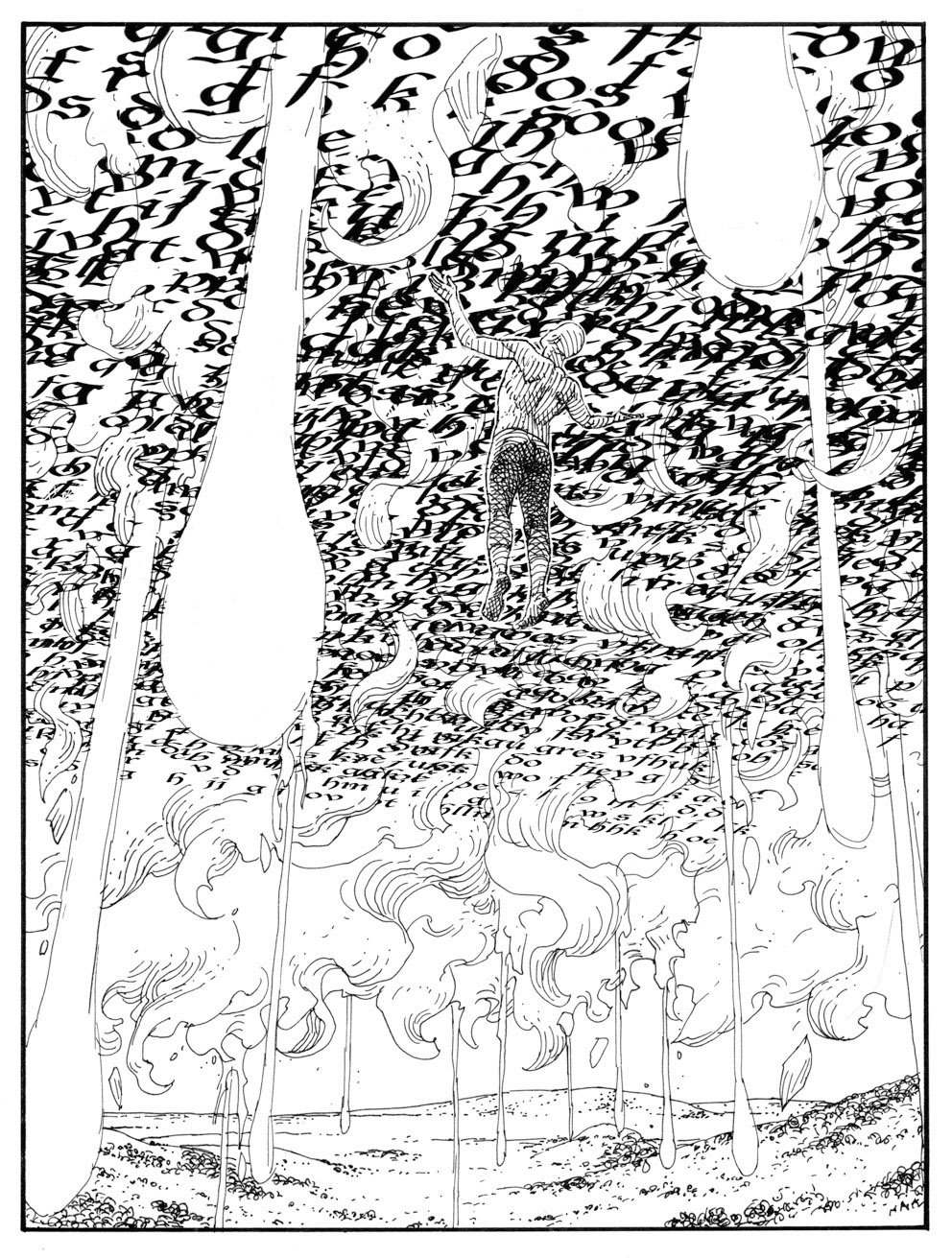

Entonces, se puso en pie, se despojó de su ropa de guerra, quedándose únicamente con el faldón y dejando su cuerpo tatuado al descubierto. Extendió los brazos hacia los lados, como si fuesen alas, y susurró una palabra que solo él pudo escuchar: «Adragón». Lentamente, sus pies se despegaron del suelo y su cuerpo se elevó, ligero como una pluma.

Suspendido en el aire, como si estuviera colgado de un hilo invisible, cerró los ojos y se adentró en sus recuerdos.

La visión de un guerrero que cabalgaba sobre un dragón, vestido con la armadura del príncipe Ratala, y que luchaba ferozmente contra él, dispuesto a matarle, se hizo tan real que sus puños se cerraron involuntariamente para eliminarla.

Su enemigo manejaba la espada con la habilidad de un guerrero experto y le forzaba a evitar sus mandobles. El filo de su arma le rozó varias veces y, después de asestarle un peligroso golpe, Arturo aprovechó un descuido de su rival y le clavó la espada alquímica con tanta furia que lo atravesó por completo y lo mató.

Los rugidos de alegría de los hombres del Ejército Negro le compensaron por los malos ratos pasados durante el infernal duelo, a lomos de un dragón, convencido todavía de que luchaba contra Ratala, que le había desafiado.

Arturo recordó cómo la muerte de Ratala había mermado las fuerzas de Demónicus. Todo estaba a favor del Ejército Negro, que recuperó la confianza en sí mismo y se vio con ánimo para ganar aquella terrible batalla contra el Mago Tenebroso. Pero después algo había salido mal.

Una vez en el suelo, Arturo Adragón quitó el yelmo de su enemigo muerto y descubrió con horror que aquel cadáver pertenecía a Alexia y no a Ratala. El mundo se oscureció y todo dejó de tener sentido para él. ¡Acababa de matar a la persona que amaba! Lo había hecho con sus propias manos, con la espada alquímica. Un arma mágica a la que había jurado servir con honor y justicia. ¡Y su primera víctima había sido precisamente Alexia! Si el mundo se hubiera derrumbado en aquel momento, ni siquiera se habría dado cuenta.

Rememoró otra vez aquella horrorosa escena y se dejó llevar por los recuerdos. Intentó nuevamente desviar el curso de los acontecimientos, sin conseguirlo. Aquella tragedia estaba grabada en la eternidad a sangre y fuego y nadie podía cambiarla. Ahora solo quedaban los remordimientos, que le corroían las entrañas.

Con el corazón destrozado, Arturo descendió lentamente y se posó sobre la arena. Se acercó al riachuelo y vio su cabeza reflejada en el agua transparente. Su rostro, enmarcado con la letra adragoniana, se balanceaba suavemente sobre el espejo cristalino, dividiendo su rostro en pequeñas ondas que se alejaban.

* * *

Esa noche había bajado hasta el río para bañarse en soledad, como hacía cada vez que la desesperación le atenazaba. La mansa corriente que balanceaba su cuerpo le proporcionaba un consuelo pasajero y le ayudaba a enfrentarse a sus fantasmas, cada vez más poderosos, el agua fría era buena compañera para alguien que deseaba desaparecer de este mundo, reunirse con su amada y acompañar a sus hombres muertos.

De repente, el ritmo de la corriente se alteró y le devolvió a la realidad. Arturo se preguntó si esa repentina crecida del río se podía deber al deshielo, pero en seguida descartó esa posibilidad. Alguien estaba cruzando el lecho del río un poco más arriba y, a juzgar por la fuerza de las olas, se trataba de algo grande.

Entonces se alarmó.

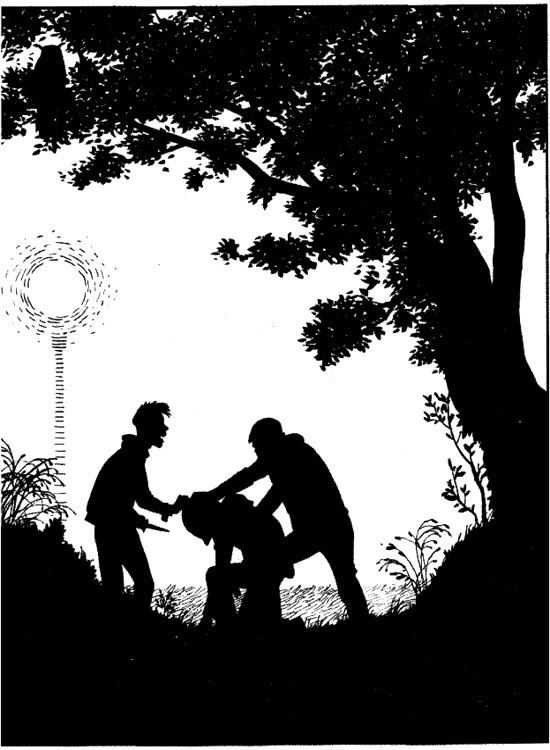

Salió velozmente del agua, se acercó a su caballo, se ajustó el calzón y se puso el faldón de la túnica, y escuchó un relincho contenido, acompañado del paso de varios caballos. Medio desnudo, agarró su espada y se subió a un frondoso roble.

Gracias a la luz de la luna llena pudo ver cómo unos cuarenta hombres, envueltos en capas negras y fuertemente armados, se dirigían sigilosamente hacia Ambrosia.

«Demoniquianos», pensó con acierto…

No dudó ni un instante. Saltó del árbol y, de una carrera, se encaramó a una roca que cortaba el camino de los invasores.

—¡No deis ni un paso más! —ordenó enérgico cuando los intrusos entraron en el claro—. ¿Qué buscáis aquí, hombres de Demónicus?

El general Nórtigo escuchó aquella voz con sorpresa. Sus hombres ya habían aniquilado dos patrullas emedianas de vigilancia y le habían asegurado que el camino estaba libre, que no encontrarían centinelas en esta parte del bosque.

—¿Cómo te atreves? —preguntó el general—. ¿Quién te envía?

—Responde a mi pregunta —exigió Arturo, señalándole con la espada—. ¿Qué queréis?

Nórtigo observó la oscura silueta que le cerraba el paso. Pronto se dio cuenta de que se trataba de un solo hombre y de que no tenía precisamente una complexión fornida. El asunto se resolvería enviando a un par de sus mejores soldados.

—Súrfalo, Estiquio, quitad de en medio a este estúpido —ordenó.

Dos hombres de aspecto feroz, armados con una maza y un hacha vikinga de doble filo, se acercaron a él.

Arturo se quedó quieto. Sabía que esos dos guerreros querían acabar con él rápidamente. Confiaban demasiado en sus habilidades.

Súrtalo se acercó por la derecha, y Estiquio por la izquierda. Planeaban un ataque cruzado. Una táctica infalible. Y sonrieron para hacer saber a su víctima que no tenía escapatoria.

El hacha de Estiquio inició un movimiento ascendente mientras la maza de Súrfalo formaba un remolino de aire a su alrededor.

La espada de Arturo se movió con tal rapidez que los reflejos plateados de la luna apenas pudieron mostrar su trayectoria. Cortó el cuello de Súrfalo y rajó el vientre de Estiquio sin que tuvieran tiempo de gritar. Únicamente la cabeza del primero, que rebotó en el suelo, hizo un pequeño ruido que estremeció a todos.

—¿Quién eres? —preguntó Nórtigo, al ver cómo sus dos mejores hombres habían sido vencidos con tal facilidad.

—Me llamo Arturo Adragón. Soy el jefe del Ejército Negro, al que habéis vencido en las llanuras de Emedia.

Nórtigo sintió un nudo en la garganta. Ahora le reconocía. Le había visto luchar en el campo de batalla y se había sentido deslumbrado por él.

—Somos muchos contra uno solo —le advirtió el general invasor—. Es mejor que arrojes la espada. No podrás con nosotros.

—La vida ya no tiene valor para mí —respondió Arturo, masticando las palabras—. Me haréis un favor si me matáis.

—Será un placer para nosotros —aseguró el jefe de los guerreros.

—No retrocederé ni un solo paso —aseguró Arturo con firmeza mientras blandía la espada ensangrentada—. Aquí os espero.

Nórtigo no daba crédito a sus oídos. ¡Un solo hombre se atrevía a desafiar a sus más curtidos guerreros! Hombres elegidos, cuya ferocidad estaba más que probada. Todos habían participado en la batalla de Emedia y habían vencido a ese extraño Ejército Negro, que había confiado su victoria a letras de tinta y libros de papel.

—¡Rodeadle y acabad con él! —ordenó Nórtigo, convencido de que sus hombres no le dejarían escapar con vida—. ¡Matadle!

Cuando los guerreros dieron un paso adelante, dispuestos a cumplir la orden de su jefe, Arturo alzó los brazos y lanzó un grito:

—¡Adragón! ¡Ven a mí!

Ese grito de guerra heló el corazón del general demoniquiano. Se sintió tentado de ordenar la retirada, pero contuvo su impulso de cobardía. De repente, el cuerpo de Arturo se vio envuelto en una extraña nube negra que salió de su pecho. Como si un millón de pájaros oscuros hubieran acudido a su llamada. El zumbido que acompañaba a esas extrañas formas hizo detenerse a los guerreros, que, sorprendidos, no sabían a qué atenerse.

Arturo alzó la espada hacia las estrellas, y las letras se colocaron como un gran batallón disciplinado recortado en el cielo, sobre la luna blanca. Un ejército dispuesto a atacar.

—¡Adragón! —volvió a gritar Arturo, señalando a sus enemigos con su espada alquímica—. ¡Adragón!

Las letras se lanzaron contra los guerreros demoniquianos. Después de rodearlos por completo, se infiltraron silenciosamente en sus filas e iniciaron un inesperado ataque que los soldados fueron incapaces de repeler.

Nórtigo, atónito, escuchó los gritos de sus hombres con impotencia. Esas malditas letras los estaban aniquilando sin piedad y pronto comprendió que sus guerreros no podrían con ellas. La batalla estaba perdida. Miró a Arturo, esperando que alguno de los suyos le hubiera disparado una flecha o una lanza, pero lo que vio le horrorizó: ¡la negra figura de un dragón protegía a Arturo! ¡Era una alucinación diabólica!

Dispuesto a acabar con aquella horrible magia, espoleó a su montura y se lanzó contra Arturo, blandiendo una espada envenenada. Nórtigo consiguió acercarse, tras sortear a los heridos y moribundos que se revolvían entre los caballos caídos; incluso saboreó un momento el triunfo cuando advirtió que el muchacho estaba al alcance de su arma. Pero, otra vez, las cosas cambiaron de rumbo.

El dragón que protegía a Arturo se abalanzó sobre él y le lanzó por los aires como a un pelele. Mientras volaba, y como si se tratase de una visión infernal, contempló a sus hombres rugiendo de dolor, mientras las letras negras los mataban a todos, sin contemplaciones.

—¡Maldito seas! —exclamó al caer sobre una roca, a los pies de Arturo—. ¡Condenado Arturo Adragón!

—¡Malditos son los que atacan de noche y a traición! ¡Malditos los que transforman a los hombres en bestias y atacan a mujeres y niños inocentes! —respondió Arturo, apuntándole con su espada alquímica—. ¡Malditos los que robáis la vida! ¿A qué habéis venido esta noche?

—¡No lo sabrás, perro!

—¡Habla o muere! —le increpó Arturo—. ¿Cuáles son vuestras intenciones? ¿Qué buscáis en Ambrosia?

—¡Moriré antes que revelar el objeto de mi misión! —respondió, clavándose su propio cuchillo en el corazón—. ¡Por Demónicus!

Antes de morir, Nórtigo pudo ver cómo Arturo enarbolaba su espada señalando al cielo, y las letras se colocaban de nuevo sobre su cuerpo, igual que una coraza.

La noche recuperó su silencio.

Arturo caminó hasta el borde del río, se lavó, terminó de vestirse, montó su caballo y se dirigió hacia Ambrosia, donde todos dormían tranquilamente, ajenos a lo que acababa de suceder. Los centinelas le dejaron cruzar la puerta del recinto fortificado, levantado alrededor de los restos de la abadía, sin darse cuenta de la excitación que le embargaba.

Acababa de matar a cuarenta demoniquianos y se sentía aliviado. Solo la muerte de sus enemigos ayudaba a mitigar el dolor por lo que le había hecho a Alexia y por la derrota de sus hombres.

Pero una pregunta rondaba su mente: ¿qué buscaban esos demoniquianos?

ME llamo Arturo Adragón y desde lo más alto de la cúpula de la Fundación observo en silencio la ciudad de Férenix, que se extiende a mis pies. Pienso en la manera de arrancarle los secretos que oculta bajo su vientre de cemento.

Mi mano derecha sujeta con fuerza la espada que utilicé, días atrás, para luchar contra Stromber, allá abajo, en los sótanos de este edificio medieval que el anticuario intenta arrebatar a mi familia. Y recuerdo la terrible lucha que mantuve con él. No puedo olvidar el momento en el que creí morir, atravesado por su espada.

Después de todo lo que ha ocurrido desde mi último cumpleaños, se con seguridad que nada me asusta. Ahora sé que tengo la fuerza del dragón sobre mi frente y que tengo poder para luchar contra todo lo que intente destruirme, tanto si se trata de personas como de fantasmas.

Elevo la espada y apunto al cielo. Se está formando una gran concentración de robustas y oscuras nubes que anuncian tormenta.

También he aceptado que tengo sueños dolorosos y extraños que me hacen sufrir mucho, pero he terminado por admitir que forman parte de mí y los recibo con resignación. Si tengo esos sueños, será por motivo y no voy a renegar de ellos. Solo tengo dos temores: que mis sueños desaparezcan y que pueda volverme loco, igual que mi abuelo paterno.

Pero reconozco que mi mayor deseo sería volver a ver a mi madre.

La tormenta acaba de empezar y un rayo se ha reflejado en la afilada hoja de la espada. Si alguien me viera ahora, seguramente me confundiría con una estatua de piedra como las que adornan el tejado de la Fundación.

Mi vida ha cambiado. Todo ha sucedido tan deprisa que apenas he tenido tiempo de asimilarlo. He pasado de ser un niño a convertirme en casi un adulto. Ahora, por fin, empiezo a comprender que los sueños me transportan a un lugar en el que todo es más real que la realidad misma. A un territorio desconocido en el que me reencuentro una y otra vez.

Pero, volviendo a la realidad, sé que me voy a embarcar en una misión difícil y complicada: tengo que ayudar a mi padre a recuperar la Fundación.

Dejaré mi vida en el empeño, pero no permitiré que nadie se adueñe de este edificio en el que mi madre tiene su última morada. Nadie la sacará de aquí. Ahora que la he encontrado, no la perderé.

La tormenta ha llegado a Férenix y descarga su lluvia sobre la ciudad. Siento cómo mi cuerpo recibe las primeras gotas de agua helada que caen de las nubes.

Espero que mis sueños me ayuden a comprender toda la verdad sobre mí. Necesito saber si, tal como sospecho, mi madre dio la vida por mí. Y también quiero averiguar qué pasó la noche en que Stromber me clavó su espada y me sentí morir. Lo que sucedió en la gruta es un misterio que no he conseguido resolver. Por eso me sigo haciendo preguntas que no tienen respuesta: ¿Soy inmortal? ¿Lo soy gracias a mi madre? ¿Soy un esclavo del dragón?

Llevo más de una hora bajo la lluvia, haciéndome preguntas y especulando sobre mi pasado y mi futuro. Ahora que falta poco para el amanecer, vuelvo a entrar en la cúpula, en busca de la reconfortante protección de la Fundación.

Han pasado unas cuantas horas desde que salió el sol, y ahora intento prestar atención a lo que sucede a mi alrededor.

Estoy en el salón de actos de la Fundación, donde nos hemos reunido convocados por Del Hierro y su abogado, el señor Terrier. Stromber está sentado entre ellos dos y, a juzgar por la seguridad de su semblante, podría decirse que preside la mesa.

Releo la copia de la citación que han distribuido y que Sombra me ha prestado:

Rogamos su presencia en el salón de actos el lunes, a las diez horas, para tratar un asunto de la máxima importancia.

Mi padre, Sombra, los guardeses Mahania y Mohamed, Adela la jefa de seguridad, así como los demás empleados de la Fundación y yo, estamos sentados en las butacas, dispuestos a escuchar lo que nos van a contar.

Desde la mesa que han colocado en el escenario, Del Hierro se inclina hacia delante, conecta su micrófono y abre la sesión.

—Buenas días a todos los presentes. Esta reunión tiene por objeto informarles de los cambios que se avecinan. A continuación, nuestro abogado, el señor Terrier, les va dar todos los detalles.

—Como abogado del banco que representa Del Hierro, tengo el deber de informarles de que en el día de hoy, y a partir de este momento, el señor Stromber toma posesión de su cargo como Administrador General de la Fundación Adragón. El señor Arturo Adragón, antiguo propietario de este edificio, pasa a ocupar el puesto de asesor y sus funciones quedan limitadas a las decisiones que el señor Stromber tenga a bien aceptar —dice antes de hacer una pausa para beber un trago de agua. Intenta ocultar que está muy nervioso, pero no puede—. Por lo tanto, señoras y señores, desde este instante, todas las decisiones deben contar con la aprobación personal del nuevo administrador, Frank Stromber. Sin excepciones.

Se produce un silencio abrumador.

Sombra está rígido como una estatua.

El señor Stromber toma la palabra para explicarles las nuevas normas que regirán esta institución.

Terrier desconecta su micrófono y hace una seña a su compañero, que aprieta una tecla. El anticuario espera unos segundos antes de acercarse el micro:

—Buenos días, señoras y señores —dice el señor Stromber con su voz más seductora—. Antes de nada, y para su tranquilidad, les anuncio que sus puestos de trabajo están asegurados. Mantendremos a las personas que trabajan aquí, aunque es posible que contratemos nuevos empleados. Por lo demás, las cosas seguirán igual. La Fundación mantendrá su actividad habitual, aunque ampliada para aumentar los ingresos. A partir de ahora, habrá más visitantes. Hemos recibido buenas ofertas de algunas agencias de viajes que desean traer turistas para conocer este edificio. Como saben, solo tenemos potestad sobre la parte superior del edificio, pero no descartamos acceder en breve a los sótanos, que encierran muchos elementos de valor histórico que harán las delicias de los turistas. Por lo tanto, la Fundación ofrecerá turismo cultural y pasará a denominarse Fundación Stromber Adragón. ¿Alguien tiene alguna pregunta?

Todo el mundo se mira, pero nadie dice nada. Sin embargo, noto que Sombra está alterado.

—¡Esta casa se ha llamado siempre Adragón! —protesta al fin—. Esto es un abuso intolerable. ¡Llenar la Fundación de turistas degrada la labor que hemos hecho aquí durante años! ¡Una infamia! ¡Usted está desprestigiando el apellido Adragón!

Del Hierro y Stromber se miran e intercambian una sonrisa maliciosa.

—Querido señor Sombra —advierte el abogado—. Lo que estamos haciendo es completamente legal. Ha sido negociado con el señor Adragón.

Papá pone la mano sobre el hombro de Sombra para tranquilizarlo.

Stromber espera pacientemente a que la situación se serene. Solo cuando hay un silencio absoluto vuelve a hablar.

—Dentro de poco vendrán algunos arquitectos. No deben preocuparse, solo van a hacer algunas reformas. Es necesario modernizar este edificio. Reforzaremos los sistemas de seguridad, renovaremos los ascensores y el cableado eléctrico, cambiaremos algunas paredes y mejoraremos la decoración… En fin, estaré a su disposición en mi nuevo despacho, el que pertenecía al señor Adragón, que ahora pasa a ocupar el pequeño despacho de la planta primera. Por mí, eso es todo.

—Bien, pues si no hay ninguna pregunta, levantamos la sesión —ordena Del Hierro—. Gracias por su asistencia.

Los tres se ponen en pie, bajan del escenario y salen del salón, dejándonos sumidos en el más absoluto desconcierto. Stromber, que cojea, me ha lanzado una fugaz mirada que he tratado de evitar, aunque no lo he conseguido.

—Arturo, es mejor que te vayas al instituto —me dice papá—. Todavía puedes aprovechar alguna clase.

—Haz caso a tu padre, Arturo —insiste Sombra—. Es lo mejor.

Miro mi reloj de pulsera y veo que puedo llegar al instituto a la hora del recreo. Así que tomo mi mochila y salgo corriendo.

Cuando estoy llegando a la puerta de la Fundación, un vigilante se acerca a mí:

—El señor Stromber desea hablar contigo, Arturo. Quiere que subas a su despacho.

—Tengo que ir al instituto. Luego iré a verle.

—Haz lo que quieras, pero no deberías olvidar que es el gran jefe de todo esto —responde—. Tú mismo.

—Está bien, subiré ahora —digo, obediente—. Pero no me gusta perder clases.

—Buen chico. Está en su despacho.

Subo las escaleras con cierta lentitud para ganar tiempo y tratar de imaginar de qué querrá hablar conmigo. Desde nuestro duelo en el sótano no nos hemos vuelto a ver, y supongo que tenemos que recordarnos mutuamente lo que ha pasado. Un duelo a muerte requiere algunas explicaciones y provoca cierto rencor.

Doy un par de golpes en la puerta y espero. Apenas han pasado unos segundos cuando una voz me autoriza a entrar.

—Entra, Arturo; entra, muchacho.

—Señor Stromber, ¿me ha mandado llamar?

—Pasa, pasa, que no te voy a comer…

—Es un poco tarde. Tengo que ir al instituto.

—Es un poco tarde para todo, chico. Debiste darte cuenta de que no es bueno enfrentarse conmigo. ¿Te acuerdas de lo que pasó allí abajo?

—Oh, sí, claro que me acuerdo. Sobre todo cuando le veo cojear, señor Stromber.

—Vaya, así que estamos de buen humor, ¿eh?

—Usted ha sacado el tema. ¿Para qué me ha mandado llamar?

—Para hacer un trato. Ya has visto que ahora soy prácticamente el amo de este edificio y no puedes hacer nada para impedirlo. Conseguiré el poder absoluto sobre lo que hay encima de la tierra. Y conseguiré apropiarme también de lo que hay debajo. Y va a ser muy pronto.

—Vale, sí, venga…

—Si me entregas el secreto que estoy buscando, os devuelvo todo esto y me voy.

—¿Secreto? ¿De qué secreto habla?

—¡Hablo del secreto que te devolvió la vida cuando te maté ahí abajo! ¡De eso hablo!

—Usted delira, señor Stromber. Su sed de poder le ha vuelto loco. ¡Yo nunca he estado muerto!

—Claro, y yo nunca he recibido un sablazo tuyo y jamás hemos luchado con espadas. No me tomes por idiota, chico.

—Es un poco tarde. Tengo que irme. Adiós.

—¡Te equivocas! ¡Tu padre lo pagará muy caro! ¡Muy caro!

—¡Deje a mi padre en paz!

Abro la puerta con furia y salgo del despacho acompañado por sus amenazas.

—¡Os echaré de aquí a todos! —grita, desde el otro lado de la puerta.

Cuando llego al primer piso, veo que Sombra está discutiendo con un funcionario del banco, un hombre vestido con un traje negro que lleva en la mano una carpeta donde lo apunta todo.

—¡Le digo que estoy haciendo mi trabajo! —grita el hombre—. ¡Haga el favor de no molestarme!

—¿Su trabajo? ¿A eso le llama hacer su trabajo?

—¿Qué ocurre, Sombra? —pregunto, acercándome.

—¡Este individuo ha estropeado un pergamino! ¡Lo ha roto!

—¡Se ha roto solo! —se defiende el funcionario—. ¡Yo apenas lo he tocado!

Papá se acerca y coge el papel destrozado.

—¡Esto es un desastre! —se queja—. ¡Acaba usted de destrozar un documento muy valioso!

—¡Le digo que se ha roto solo! —se defiende el hombre.

—¡Eso es porque usted no ha sabido tratarlo debidamente! —grita Sombra, fuera de sí—. ¡Usted no está preparado para manejar estas cosas!

—¡Me quejaré a sus jefes! —añade papá.

Adela se acerca y se interpone entre Sombra y el hombre.

—¡Ya basta! —ordena—. ¡Aquí no quiero discusiones!

Agarro a Sombra del brazo y le arrastro escaleras abajo, mientras papá y Adela siguen con la riña. Cuando llegamos al portal, le advierto:

—Las cosas están muy mal, Sombra. Intenta no crear conflictos o nos echarán de aquí. Están esperando la más mínima oportunidad para deshacerse de nosotros. ¿Entiendes?

—¡Es que me indigna ver lo que hacen con nuestras cosas!

—Escucha, ahora tenemos que ser pacientes. No podemos darles opción a que no nos permitan acceder a la biblioteca. Hazme caso, por favor.

Se queda quieto, sin decir nada.

—Está bien, ve tranquilo —dice finalmente—. No haré nada que nos pueda perjudicar. Me dedicaré a cuidar los sótanos.

—Gracias, Sombra. Y cuida de papá. Me preocupa.

Salgo a la calle y me pongo la capucha para protegerme de la lluvia. La situación es insostenible. No sé cuánto tiempo podremos seguir así. Tengo la impresión de que todo está a punto de explotar.

Veo a Patacoja en la acera de enfrente, refugiado en un portal, y cruzo la calle para saludarle.

—Hemos perdido la batalla, amigo —le digo—. Lo hemos perdido lodo.

—Nunca se debe decir eso —me responde, en tono paternalista—. Nunca hay que darse por vencido.

—Tengo que irme a clase. Luego hablaremos.

* * *

Cuando llego al instituto, mis compañeros están saliendo al recreo. Mercurio me abre la puerta y me deja entrar. Está lloviendo.

—Vamos, Arturo, entra antes de que nos vea el director y me regañe. Gracias, amigo. Es que hoy hemos tenido una reunión importante en la Fundación.

—Venga, no me cuentes historias, que ya me las conozco todas —dice en plan gruñón, pero simpático.

Cruzo el patio de entrada y voy al de Secundaria. Pero, como casi siempre, me encuentro con Cristóbal, que tiene la habilidad de cruzarse conmigo cuando menos me lo espero.

—Eh, Arturo, ¿cómo es que llegas tan tarde?

—Hemos tenido una reunión con los del banco. No me ha quedado más remedio que asistir.

—Ya, tú que te habrás enrollado.

—Bueno, se trata de mi casa, ¿no? Venga, ya hablamos luego, ahora tengo que ver a Metáfora.

—Oye, Arturo, me ha dicho mi padre que quiere volver a hablar contigo sobre lo de tus sueños. Quiere que le llames para una nueva sesión.

—Los psicólogos son tenaces, ¿eh?

—Ya te digo. ¿Vas a seguir con la terapia?

—Claro, dile que esta noche le llamo. Hasta luego.

—¡Ten cuidado con Horacio!

Salgo corriendo esquivando los charcos. La lluvia ha arreciado.

—¡Arturo! —grita Metáfora—. ¡Estoy aquí! ¡Aquí!

Cuando me acerco, se separa del grupo de amigas que la acompañan.

—¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha ido todo? —me dice.

—Mal. Muy mal. Stromber ya es el administrador de la Fundación. Va a haber cambios drásticos y ha amenazado con echarnos. Sombra está furioso.

—Lo siento. Lo siento mucho por vosotros. ¿Puedo hacer algo?

—Nadie puede ayudarnos. Las cosas se han complicado y ya es demasiado tarde. Me temo que lo peor está por venir.

—Vamos a ver a mi madre. Está deseando saber en qué ha quedado todo.

Nos asomamos a la sala de profesores, y Norma sale en cuanto nos ve.

—Acabo de hablar con tu padre —nos dice—. Lo siento mucho.

—Todo está perdido —me lamento—. Es el final.

—No digas eso —dice Metáfora cogiéndome la mano—. Ya verás cómo ocurre algo. Ten confianza.

—No creo. Hay cosas que no tienen arreglo… Creo que mi padre está empeorando. Le veo demasiado nervioso. Si sigue así…

—Tu padre hace lo que puede.

—Mi padre, mi padre… ¡Mi padre ha perdido la razón, Metáfora! ¡Ya no sé si puedo confiar en él!

—No digas eso, por favor —dice Norma—. Tu padre es un buen hombre que lucha por lo suyo y se esfuerza para que las cosas mejoren.

—Pero me ha mentido. Le quiero, me preocupo por él, pero no sé a qué atenerme. Estoy confundido.

Es posible que Norma tenga razón, pero yo estoy bastante desanimado con esta situación. Y la ha provocado él. No sé, empiezo a pensar que está perdiendo facultades mentales. Espero que no acabe como el abuelo, en un manicomio. Todavía no he entendido bien esa historia de querer resucitar a mamá. ¡Es una verdadera locura!

ARQUIMAES estaba adormilado en el interior de su tienda cuando, de repente, sintió una punzada en el pecho. Aquello le indicaba que algo relacionado con la fuerza del dragón acababa de suceder. Entonces se levantó y salió en plena noche, dispuesto a encontrar la respuesta.

—¿Pasa algo? —preguntó la reina Emedi, despertándose.

—No lo sé. Duerme tranquila. Volveré pronto —respondió, saliendo de la tienda.

Después de dar algunas vueltas entre carros y casuchas, sin saber muy bien qué estaba buscando, vio que Arturo Adragón franqueaba el puesto de centinelas y entraba en el campamento.

—Arturo, ¿qué ha pasado? —preguntó el sabio, sujetando las bridas del caballo—. ¿Estás bien?

—Sí, pero he tenido un tropiezo con los demoniquianos.

—La verdad es que hace días que esperaba algún ataque —reconoció Arquimaes—. Demónicus no cejará en su empeño de acabar con nosotros.

—Me temo que se trate de una avanzadilla que venía para preparar el terreno al ejército demoniquiano —dijo Arturo desmontando—. Dentro de poco lo tendremos aquí. Debemos preparar la defensa.

—Pero ¿qué ha pasado con esos hombres? —preguntó el alquimista—. ¿Dónde están?

—Las letras se han ocupado de ellos —respondió tajante—. Hay que atrapar a sus caballos antes de que se pierdan. Nos vendrán bien.

Arquimaes comprendió lo que había sucedido y se sintió culpable. Aún no le había explicado a Arturo que su poder no se lo permitía todo. También asumió que Demónicus, ahora que los había encontrado, no les daría tregua.

Dejaron el caballo en manos de un palafrenero y entraron en la tienda, donde la reina Emedi les esperaba impaciente.

—Arturo ha tenido un enfrentamiento con soldados demoniquianos —explicó Arquimaes—. Han muerto todos, pero suponemos que vendrán más.

—Arturo, no debes salir solo de noche —le sugirió la reina—. Es demasiado peligroso.

—No les temo —respondió—. No tengo miedo.

—Lo sé. Pero Demónicus podría usar alguno de sus hechizos y sorprenderte.

—Esta noche has salido bien librado —explicó Arquimaes—. Pero la reina tiene razón. Es posible que ese hechicero use estratagemas más poderosas que enviar a sus guerreros al amparo de la oscuridad. Debemos extremar las precauciones.

Arturo apretó con fuerza la empuñadura de su espada, preguntándose si debía contar los detalles. Ese ejército de letras le había sorprendido incluso a él.

—Solo me da miedo la soledad —murmuró Arturo—. Me asustan los fantasmas que hay dentro de mí. Debo recuperar a Alexia o me volveré loco.

—¿Qué pretendían exactamente esos soldados? —preguntó Emedi—. ¿Venían a atacarnos?

—Estoy convencido de que buscaban algo más —respondió Arturo—. Pero no he conseguido descubrir qué.

—Nuestro punto débil —dijo Arquimaes—. No hay más motivo de preocupación para ellos que ése.

—Demónicus quería recuperar el cuerpo de su hija Alexia —añadió Emedi.

—Pero no saben que está aquí —objetó Arturo—. No tienen ni idea.

—Para eso habrán enviado a esos espías, para asegurarse —determinó Arquimaes—. Cuando vean que no vuelven, enviarán otros. Debemos estar preparados.

—Lo estaremos —dijo Arturo—. Doblaremos la vigilancia.

* * *

Demónicus, el Gran Mago Tenebroso, estaba desolado por la pérdida de su hija Alexia. Su maquiavélica mente no había dejado de buscar la manera de vengarse, y hubiera dado cualquier cosa por tener a Arturo Adragón encerrado en una de sus cámaras de tortura.

Reunido en plena noche con sus generales en la gran sala de la cúpula de fuego, planeaba el asalto definitivo.

—Los emedianos se han refugiado en el valle de Ambrosia —informó un hombre de larga barba llamado Tibérides—. Se están reagrupando.

—Todavía representan una fuerza peligrosa. Incluso podrían estar en condiciones de atacarnos —añadió Atila, el jefe de una de las tribus de los hombres de las aguas pantanosas—. Mis hombres quieren resolver el asunto inmediatamente y recuperar el botín que se nos escapó en la batalla de Emedia.

—Todo el mundo debe saber que nuestros enemigos perecen cuando se enfrentan a nosotros —añadió Tibérides—. ¡Acabemos con ellos de una vez!

Demónicus escuchó las opiniones de los generales. Todos estaban de acuerdo en exterminar a los emedianos.

—Eso es lo que haremos —ronqueó Demónicus—. No debe quedar ni un emediano. Pero quiero vivo a Arturo Adragón, y que recuperéis el cuerpo de mi hija. Es posible que Tránsito, el hermano renegado de Arquimaes, nos pueda decir algo. El conoce muy bien a ese sabio. Hacedle venid.

Y añadió:

—He enviado un destacamento, al mando del general Nórtigo, con una misión que nos ayudará a conseguir el dominio de esos malditos emedianos.

—¿Qué misión es ésa? —preguntó Átila.

—¡Secuestrar a la reina Emedi! A estas horas ya estará en poder de Nórtigo —respondió Demónicus—. Os aseguro que dentro de unos días la victoria será nuestra. Los historiadores pensarán que nunca existieron. ¡Los borraremos de la faz de la tierra!

—Con ella en nuestro poder, no se opondrán a nuestros deseos. ¡Es un gran plan! —reconoció Tibérides—. ¡Se rendirán sin condiciones!

Los generales brindaron por la decisión de su jefe.

—Pero recordad —añadió—: ¡Quiero a Arturo Adragón vivo! ¡Vivo! ¿Habéis entendido?

* * *

Mientras tanto, muy lejos de allí, en las lindes del bosque de Amórica, el antiguo conde Morfidio, ahora convertido en el rey Frómodi, estaba siendo transportado por sus hombres sobre unas toscas parihuelas de madera. Había perdido el brazo derecho en la encarnizada lucha contra Arquimaes, en la batalla de Emedia, y se encontraba muy débil, al límite de sus fuerzas.

—Mi señor, es mejor detenernos aquí —propuso Escorpio, su servidor y consejero—. Si entramos en ese bosque, podríamos morir todos.

—¿Tienes miedo? —preguntó Frómodi—. ¿Es eso?

—Rey Frómodi, gracias a mi miedo he sobrevivido muchos años. Y ahora conviene ser precavido. Estos proscritos tienen mucha puntería. Pueden atravesar la garganta de un hombre antes de que se dé cuenta. Son muy peligrosos, y son muchos, mi señor.

—¿Quieres que nos quedemos aquí hasta que mi brazo se pudra y se convierta en carroña para los buitres? —ironizó el rey—. ¿Olvidas que necesito encontrar a esa maldita Górgula para que vuelva a unirlo a mi cuerpo?

—Lo sé, mi señor, pero os sugiero que acampemos aquí y enviemos un emisario a vuestro castillo —propuso Escorpio—. Es lo mejor. Lo más seguro.

Frómodi sintió un agudo dolor en el muñón de su brazo derecho. Después observó la tela que envolvía su miembro cercenado y se sintió preocupado por el repugnante color que había adquirido.

—Tenemos que encontrar a esa bruja lo antes posible —apremió.

—Enviad a uno de vuestros soldados al castillo, mi señor Frómodi —insistió Escorpio—. Si se da prisa, puede traer refuerzos en pocos días.

—Enviaré un mensajero. Pero entraremos en el bosque y fingiremos ser amigos de esos proscritos. Una vez allí, esperaremos a mis soldados. No podemos perder más tiempo. Mi brazo se está pudriendo y yo estoy perdiendo la paciencia.

Escorpio no discutió. El olor del miembro de Frómodi hablaba por sí solo.

* * *

La reina Émedi observó con inquietud el rostro de Arquimaes. El sabio, que tenía la mirada vacía y se mantenía en un extraño silencio, llevaba un par de días encerrado en sí mismo.

Arquimaes apenas había probado bocado.

—Estás preocupado por Arturo, ¿verdad?

El alquimista levantó la cabeza y la miró fijamente, como si ella le hubiera sorprendido en sus más íntimos pensamientos.

—Sí, creo que debo hacer algo. Está desesperado y nunca se perdonará haber matado a Alexia. Debe recuperarla o se quitará la vida —Arquimaes se quedó quieto durante un instante—. El problema es que tendríamos que hacer un largo viaje y no es un buen momento para dejarte sola, mi reina. Los demoniquianos pueden atacar en cualquier momento.

—Es a Arturo a quien no debes dejar solo. Ve con él, yo estaré bien. Mis hombres aún tienen fuerza suficiente para enfrentarse a ellos.

—¿Estás segura? Me había jurado no volver a separarme de ti —dijo el alquimista.

—Y yo, Arquimaes, he jurado no interferir en tus obligaciones. Arturo debe recuperar la alegría de vivir o nunca dirigirá ese gran reino de justicia que quieres crear. Si me devolviste la vida a mí, debes hacerlo también con Alexia. A pesar de ser la hija de Demónicus, hay que hacerlo por el bien de nuestro… de nuestro querido Arturo.

—Lo sé, mi reina. Sé que tienes razón. Yo también he dudado mucho, pero estoy de acuerdo contigo. Arturo es lo más importante —aceptó el sabio—. Pero es necesario esperar un poco.

—¿Esperar a qué?

—El momento oportuno. Arturo no está listo.

De repente, escucharon cómo varios caballos se acercaban a galope y se detenían ante la tienda. Leónidas entró de sopetón, acompañado de un centinela y de otros dos caballeros.

—¿Qué ocurre, amigo mío? —preguntó la reina, poniéndose en pie.

—¡Los demoniquianos! —exclamó el fiel caballero, sudoroso y fuera de sí—. ¡Vienen hacia aquí! ¡Un ejército entero! ¡Mañana estarán ante nosotros!

HE venido a ver al doctor Vistalegre, el padre de Cristóbal, que me ha citado con cierta urgencia. He preferido venir solo, sin avisar a Metáfora, para sentirme más libre. Ya se lo contaré.

—Hola, Arturo, veo que te has rapado la cabeza.

—Sí, mucha gente lo hace ahora. No creo que tenga importancia.

—¿Por qué lo has hecho? ¿Te ves más adulto quizá?

—Es posible —digo con cierta desgana, para que vea que el tema no me interesa demasiado—. No sé, me da igual…

—Bien, hablemos de cosas serias. ¿Sigues con esos sueños tan intensos? ¿Crees todavía que son reales y que de verdad ocurren en otra dimensión?

—Sí, señor, los sueños son cada vez más reales y más profundos. Le aseguro que cuando me despierto, tengo muchas veces la sensación de que los he vivido de verdad… O de que los voy a vivir.

—He investigado un poco tu caso y he descubierto algunas cosas que pueden servirnos para entender mejor lo que te ocurre. Además, te voy a hacer una proposición. Dentro de poco hay una convención internacional de médicos expertos en el sueño y he pensado que, si a ti te parece bien, podría presentar tu caso. Es posible que ciertas eminencias se interesen por ti y nos aporten algunas sugerencias interesantes. ¿Qué te parece?

—No sé. Creo que mis sueños forman parte de mi intimidad y no me gustaría que se hiciesen públicos. Prefiero mantenerlos entre nosotros. Que no salgan de aquí.

—Recuerda que Metáfora también los conoce. Y Cristóbal sabe algo.

—Ellos no dirán nada a nadie.

—Haré lo que tú digas. Pero si quieres solucionar tu problema, te aconsejo que no te cierres en ti mismo. Te confieso que lo tuyo es muy difícil de resolver, jamás me he encontrado con algo similar. Creo que estamos ante algo inaudito… Es posible que acabes pasando a la historia de la medicina.

Empiezo a sospechar que está más perdido que yo. Quizá me convenga buscar otro médico. Lo siento por Cristóbal, pero si esto sigue así, tendré que hacerlo. En vez de ayudarme, me está enredando cada vez más.

—Sin embargo, he hecho algunas averiguaciones y he encontrado algo que puede acercarnos a la verdad. ¿Has oído hablar del doctor Steiner, Rudolf Steiner?

—Ni idea.

—Verás, Steiner estudió la frontera entre la vida y la muerte y llegó a algunas conclusiones. Escucha lo que escribió: Cuando empezamos a soñar nos encontramos con la muerte… Cada vez que nos levantamos o nos acostamos, entramos y salimos de un mundo diferente.

—Bueno, eso es una exageración, todo el mundo sabe que cuando nos acostamos, lo único que hacemos es soñar, no morirnos.

—En realidad, lo que quiso decir fue que nos encontramos con la muerte cada vez que nos acostamos. Que nos topamos con ella, solo eso. ¿No te parece que eso es lo que podría estar pasándote?

—¿Usted piensa eso? ¿Insinúa que cada vez que me acuesto, me doy de bruces con la muerte? Oiga, esto se parece demasiado a las películas de zombis o de fantasmas.

—¿Te gustan las películas de fantasmas?

—No demasiado. He visto algunas, pero…

—Steiner no era ningún cineasta ni escribía guiones de cine. Era un científico que llegó a la conclusión de que, cuando soñamos, a veces, damos un paseo por el mundo de los muertos. ¿Conoces la mitología griega? En ella se habla de una barca que cruza el río de la vida. Hércules lo cruzó. Orfeo entró en el mundo de los muertos para traer a su mujer a este mundo.

—Sí, y algunos escritores también han inventado historias semejantes. Y muchos directores de cine han hecho películas de fantasmas que vuelven a la vida…

—Pero no estamos hablando de cine, sino de ciencia…

—¿Ciencia? Pero usted quiere hacerme creer cosas que solo aparecen en las obras de ficción, como las películas o los cuadros…

—¿Conoces a un pintor francés llamado Ingres?

Se levanta, se acerca a una estantería llena de libros y, después de rebuscar un poco, coge uno y lo abre.

—Mira. Pintó un cuadro que se titula El sueño de Ossian… Representa a un hombre dormido que sueña con guerreros y bellas mujeres a los que ha convocado desde el más allá.

Me acerca el libro y me muestra una bellísima imagen en la que, en primer término, hay un hombre que duerme tranquilamente mientras que de su cabeza parecen salir guerreros y otros personajes iluminados de manera diferente. ¡Un vivo rodeado de muertos!

—Ya, pero él no está entre esos guerreros que vienen del otro mundo —le hago notar.

—¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que el individuo armado y que lleva la cara cubierta con un casco no es él?

—Bueno, visto así, todo se puede interpretar como a usted le convenga.

—No se trata de que yo tenga razón. Lo que intento decirte es que puede que tus sueños provengan de un lugar muy profundo que hay dentro de ti. De un lugar inexplorado hasta ahora y que, por algún motivo, está surgiendo.

Miro atentamente el cuadro de Ingres y pienso en las palabras del doctor Vistalegre. Un hombre que sueña con muertos; posiblemente, consigo mismo. Muy curioso, quizá me pase a mí lo mismo. ¿Sueño con seres que han muerto?

—Es la gran obsesión de los artistas —añade—. Miles de ellos han escrito novelas y poesías, pintado cuadros y grabados, cantado canciones y óperas… No pasa nada, pero tienes que entender que es posible que lo tuyo tenga algo que ver con la otra vida, la de los sueños que llevan al…

—¡Abismo de la Muerte! —digo sin pensar.

—¿Qué? ¿Qué has dicho?

—Abismo de la Muerte.

—¿De dónde lo has sacado?

—No sé, lo habré copiado de alguna película o de algún libro…

—¡O de algún sueño!

—No sé, es posible que lo haya escuchado en algún sitio.

—Escucha, Arturo, te ruego que me acompañes a esa convención. Es posible que encontremos a alguien que pueda ayudarnos. Te aseguro que necesitamos solucionar tu problema —dice con un extraño brillo en los ojos que se parece al miedo—. Ven y explica tú mismo lo que te pasa. Seguro que interesarás a alguien.

* * *

Entro en la cafetería donde he quedado con Metáfora y la veo sentada al fondo, cerca de un gran ventanal.

Para ganar tiempo, me quito el chaquetón y lo dejo caer al suelo, torpemente.

—Hola, perdona si llego un poco tarde —me disculpo apenas tomo asiento.

—Llegas tarde y estás nervioso. ¿De dónde vienes? ¿O es que no me lo quieres decir?

—El doctor Vistalegre me ha propuesto ir a una convención internacional para presentar mi caso. ¿Te sientes informada?

—¿Has ido solo? ¿Por qué no me has llamado?

—Metáfora, por favor, que ya sé ir solo al médico —digo—. Además, es personal.

—No vengas ahora con tonterías. Después de todo lo que hemos pasado juntos, por favor…

Prefiero no responder. Puede que tenga algo de razón, pero me veo incapaz de explicarle que, en realidad, no quería que viniese.

—Querías ir solo… —dice como si me hubiera leído el pensamiento, como suele hacer a veces.

—Bueno, sí…

—¿Y de qué habéis hablado?

—Pues eso, ya te lo he dicho.

Se queda mirando con los ojos entornados, pensando en lo que va decir, que no va a ser bueno para mi, seguro.

—¿Y eso es lo que te ha puesto tan nervioso? ¡Venga ya!

Ahora soy yo el que la mira, pensando en lo que voy a responder.

—¿Conoces a un pintor que se llama Ingres? ¿Un artista francés que pintó un cuadro llamado El sueño de Ossian?

—¿Me estás tomando el pelo?

—Espera, voy a pedir algo y ahora te lo cuento todo.

Mientras me acerco a la barra para pedir un zumo, pienso en la forma de contárselo todo sin que parezca una película de terror o de fantasía. Metáfora tiene los pies en el suelo y, para ella, las historias fantásticas no valen de mucho. No obstante, desde que presenció el duelo con Stromber, ha empezado a aceptar cosas que antes se negaba a reconocer.

—Ah, y eso de que tu padre quiera resucitar a tu madre usando a la mía está muy bien para el guión de una película, pero yo sé que es imposible, Arturo —dice apenas me siento—. Y ahora, cuéntame la historia del cuadro ese y lo que has hablado con el doctor Vistalegre, haz el favor.

—Metáfora, ¿has oído hablar de un tal Steiner?

—Pero bueno, ¿no se llamaba Ingres? ¡A ver si te aclaras!

—Tienes razón, perdona… A ver, verás, resulta que un doctor llamado Steiner, Rudolf Steiner…

ARTURO, Arquimaes, Emedi, Leónidas, Puño de Hierro y otros caballeros observaban el movimiento de tropas demoniquianas desde una improvisada torre de vigilancia.

—Nos están cercando —dijo Arturo—. Se están preparando para atacarnos.

—O para sitiarnos indefinidamente —repuso Arquimaes—. No tienen necesidad de guerrear. Si nos imponen un cerco férreo, nos matarán de hambre.

—Debemos defendernos —añadió Leónidas—. Si atacamos por sorpresa, podemos ganar.

—No, querido amigo. Nuestros hombres están agotados tras la derrota de Emedia, no les podemos pedir ese esfuerzo —explicó la reina Emedi—. Debemos ser pacientes.

—Si, y recabar aliados —intervino Arquimaes—. Debemos aliarnos con otros reyes.

—Nadie quiso ayudarnos cuando nos atacaron en Emedia —gruñó Puño de Hierro—, y nadie querrá ahora que hemos fracasado.

—No hay otro remedio —insistió el sabio.

—Mientras tanto, yo podría hacer algo… —empezó a decir Arturo.

—No. Es mejor negociar —insistió Arquimaes, sabiendo a qué se refería—. Hazme caso, Arturo, hazme caso.

Arturo Adragón miró a su maestro y se preguntó a qué se debía su negativa. Sabía perfectamente que tenía poder suficiente para aniquilar a buena parte de la tropa que Demónicus había enviado. Lo había demostrado hacía pocas noches, cuando esos cuarenta guerreros habían caído bajo la fuerza de su poder mágico.

Mientras ellos discutían, el ejército de Demónicus tomaba posiciones y crecía sin cesar. Todo indicaba que, tal como había pronosticado Arquimaes, iban a someterlos a un asedio terrible, iban a cerrar un puño de acero en torno a los restos de Ambrosia y los iban a asfixiar.

* * *

El odio que Tránsito profesaba a su hermano Arquimaes le había llevado a ponerse al servicio incondicional de Demónicus a cambio de que éste le diera la oportunidad de vengarse del alquimista.

No pasaba un solo día sin que Tránsito recordara que su hermano pequeño había muerto por culpa de Arquimaes y, sobre todo, que la destrucción de Ambrosia había sido también culpa del sabio, por haber traído a aquellos malvados y salvajes guerreros. Pero lo que de verdad le corroía era el hecho de que hubiera abandonado los hábitos, en contra de sus consejos, y se hubiera convertido en alquimista. Para él, su hermano Arquimaes era un auténtico traidor y tenía que purgar sus pecados.

Desde su nombramiento por Demónicus como administrador del castillo arrebatado a la reina Emedi, había invertido muchas horas en registrar las estancias que habían pertenecido a su hermano. Buscaba pistas que pudieran desvelar sus secretos, sobre todo aquel que, según algunos, era capaz de devolver la vida a los muertos. El secreto de la inmortalidad.

Había interrogado hasta la saciedad a algunos prisioneros emedianos y había conseguido arrancarles algunas informaciones de gran valor. Sin embargo, la más importante, la que su nuevo señor Demónicus esperaba recibir, no aparecía por ningún sitio.

—Te lo preguntaré otra vez, soldado, ¿dónde está la princesa Alexia?

—Está muerta —respondió el agonizante soldado emediano, que llevaba días atado al potro de tortura—. La mató nuestro jefe, Arturo Adragón.

—¿Eres consciente de que tu situación puede empeorar aún más? —bramó el monje—. ¿Dónde está el cuerpo de la princesa?

—Eso tenéis que preguntárselo al mismísimo Arturo Adragón —dijo haciendo un tremendo esfuerzo, ya que las cuerdas le apretaban el pecho cada vez con más fuerza—. ¡Yo no lo sé!

Tránsito hizo una señal al verdugo y un movimiento brusco de la rueda tensó las cuerdas, que acabaron con la vida del prisionero.

Tránsito salió de la cámara de torturas bastante desilusionado. No adelantaba nada. Era como si el cuerpo de la princesa hubiera desaparecido de este mundo. Estaba seguro de que Arturo se la había llevado, pero no encontraba pruebas que apoyasen su idea. Además, sabía que Demónicus no era amigo de errores, sobre todo si estaban relacionados con su propia hija.

—¿Dónde puedo encontrar la prueba que necesito? —preguntó en voz alta cuando entraba en el laboratorio de Arquimaes—. ¿Dónde?

Al día siguiente, un emisario de Demónicus cruzaba el puente levadizo y pedía audiencia. Cuando escuchó el requerimiento del Gran Mago Tenebroso, sintió un profundo escalofrío.

* * *

Arturo y Arquimaes entraron en una estancia medio destartalada, pero que aún se mantenía entera, sobre la que se apoyaba el muro en el que Tránsito había escrito con grandes letras todo lo que pensaba sobre Arquimaes. Arturo posó la vista sobre él y leyó la maldición de Tránsito:

AQUÍ SE ELEVÓ LA ABADÍA DE AMBROSIA, LA CUAL TRABAJÓ DURANTE MUCHOS AÑOS AL SERVICIO DE LA ESCRITURA. DE ELLA SALIERON NUMEROSOS LIBROS CALIGRAFIADOS POR LOS MONJES QUE LA HABITARON Y QUE PRESTARON SUS SERVICIOS HASTA QUE LA BARBARIE LES ARREBATÓ LA VIDA Y LOS ARROJÓ DE ESTE LUGAR. Y TODO POR CULPA DE UN TRAIDOR LLAMADO ARQUIMAES, QUE TRAJO CONSIGO EL DOLOR Y LA MUERTE. OJALÁ SU ALMA SE PUDRA EN EL INFIERNO.

—En ese muro están escritas palabras que me maldicen —dijo el alquimista—. Yo también he cometido errores y debo pagarlos. Los dos tenemos que ponernos en paz con nosotros mismos, nuestros fantasmas nos acosan.

—Maestro, no entiendo por qué no me dejáis luchar contra el ejército de Demónicus. Con la ayuda de las letras puedo hacer estragos en sus filas. Y evitar que muchos de los nuestros mueran.

—Lo hago para protegerte, querido Arturo —respondió el alquimista—. Es por ti.

—Pero yo no corro peligro. Cada día manejo mejor las letras voladoras. Además, dispongo de la espada alquímica. Soy un buen guerrero y lo sabéis.

Arquimaes se acercó a Arturo y desenvainó la espada alquímica. Después, agitó la hoja en el aire, como si cortara algo invisible.

—No se trata de tu vida, sino de ti, de tu espíritu, de tu alma, de lo mejor que hay en ti. De eso hablo, Arturo.

—Pero ahora soy el jefe del Ejército Negro. La reina Emedi me ha nombrado caballero, he prometido lealtad y fidelidad, y estoy preparado para…

—Eso fue antes de que mataras a Alexia —le cortó Arquimaes—. Su muerte te ha hecho cambiar. Estás perdiendo el control y quiero ayudarte a recuperarlo.

—No entiendo, maestro. De verdad que no sé a qué os referís. Es cierto que estoy dolido por mi error y que echo mucho de menos a Alexia, pero me veo capacitado para enfrentarme con nuestros enemigos. Ya os conté lo que pasó la otra noche.

—A eso me refiero, Arturo. Los mataste a todos, y no había necesidad. Tu poder te supera. Estás rabioso por la muerte de Alexia. Tus fantasmas se agitan dentro de ti y te piden sangre. Y tú no te das cuenta. Confundes la fuerza de tu poder con el abuso del mismo. Hace tiempo que lo vengo observando. Das rienda suelta a tu fuerza. Eres peligroso. Te hemos dado poder para hacer el bien, no para matar indiscriminadamente. ¿O crees que te hemos dado esta espada para que la utilices como si fuese una guadaña que siega vidas? Es un arma de bien, Arturo, no de maldad… Tu rabia te ha sobrepasado.

Arturo no habría permitido a otra persona que le hablara de esta manera. Pero las palabras de Arquimaes, lejos de rebotar en su razón igual que una piedra contra un muro, empezaron a calar en su alma.

—¿Lo habéis hablado con la reina Emedi?

—Emedi piensa como yo. Tememos que tu rabia te desborde. Ahora, lo más urgente no es deshacernos de esos enemigos tenebrosos que nos rodean y que amenazan nuestra supervivencia. Lo verdaderamente urgente es recuperar tu cordura y tu equilibrio.

—¿Qué tengo que hacer? —preguntó Arturo Adragón, empezando a aceptar que su maestro podía tener razón—. ¿Cómo se domina esa rabia que me corroe?

—En primer lugar, debes aceptar el daño que te está haciendo. Revisa tus sentimientos y piensa en cuántos hombres has matado desde que clavaste tu espada en el cuerpo de la princesa Alexia. Es posible que comprendas que el poder del dragón te ha dado un exceso de fuerza y no has sabido controlarlo. Debes reprimir tus impulsos. Usa tu poder con moderación.

Arturo inclinó la cabeza y cerró los ojos. No lo sabía, pero ahora estaba bajo el influjo de las palabras de Arquimaes, que había preparado esta entrevista con sumo cuidado. Por eso, y por primera vez desde la muerte de Alexia, sintió en su interior una pequeña oleada de paz y tranquilidad.

—Haré lo que queráis, maestro.

—No te dejaré solo. Te acompañaré en tu camino —prometió Arquimaes, poniendo su mano derecha sobre el hombro de su mejor ayudante—. Volverás a ser tú mismo.

Del bosque cercano llegó un aullido estremecedor. Las bestias carnívoras de Demónicus habían salido de caza.

A pesar de todas las dificultades que se han cruzado en nuestro camino, Patacoja, Metáfora y yo hemos seguido explorando las profundidades del sótano de la Fundación. Y hoy hemos vuelto a bajar, ignorando el peligro que entraña.

El palacio arquimiano es mucho más espacioso de lo que pensábamos. Pasillos interminables nos han llevado a la conclusión de que se trata de una extensa red cuyo fin no se ve por ninguna parte.

Los que construyeron esta obra sabían lo que creaban, pero nosotros aún estamos dando los primeros pasos.

—Entonces, ¿qué hacemos? —pregunta Patacoja—. ¿Seguimos adelante o no? Ahora que Stromber es el administrador, las cosas se pueden complicar mucho. Incluso podría denunciarnos.

—No. El no tiene jurisdicción sobre los sótanos —afirmo—. Podemos seguir investigando. Tengo ganas de saber lo que hay ahí abajo. Ese palacio es un gran misterio que me apetece explorar.

—Pues más tarde o más temprano habrá que dar a conocer nuestro descubrimiento —advierte Metáfora—. Si alguien descubre lo que estamos haciendo, las autoridades podrían tomárselo a mal y presentar una denuncia contra nosotros por no haberlo notificado. ¿Verdad, Patacoja?

—Tienes razón. A estas alturas sabemos que se trata de un gran descubrimiento. Y eso puede crearnos problemas. Se me ocurre que podíamos pedir ayuda a Adela.

—¿Tú crees?

—Hombre, piensa que es la jefa de seguridad. Debemos darle un margen de confianza. Es posible que pueda ayudarnos.

—No sé, a lo mejor tienes razón, pero yo esperaría, a ver si se da a conocer un poco mejor. Parece que guarda su vida en una caja fuerte. No hay forma de saber de qué lado está.

—Bueno, sabemos que es amiga de mi madre —nos recuerda Metáfora.

—Yo la veo muy esquiva —comenta Patacoja—. Cuando me ve me ignora. Es como si no existiera. Menuda mujer: dura como una roca.

—Bueno, no nos distraigamos —digo—. Tenemos que tomar una decisión. Yo voto por seguir adelante.

—Estoy de acuerdo contigo —dice Metáfora—. Volvamos a bajar.

—Vale, pero debemos tomar muchas precauciones —advierte Patacoja—. Si Stromber se entera, puede darnos un disgusto. Ese tío va a por ti. Después de la lucha con espada que tuvisteis ahí abajo, debe de estar rabioso. Hará cualquier cosa por perjudicarte. Ya te dije que…

—Sí, que quiere ser yo.

—Quiere tu apellido —añade Metáfora—. Ese hombre es muy peligroso, Arturo. Debes tener cuidado.

—Es verdad, pero no voy a huir. La Fundación ha sido mi casa durante toda mi vida y nadie me va a echar.

—Bien, volveremos mañana mismo. Dadme tiempo para prepararlo todo. Tengo que poner en orden mis notas. He hecho muchos dibujos y todo es todavía bastante confuso.

—De acuerdo. Tú eres el arqueólogo y sabes lo que hay que hacer.

* * *

He vuelto a subir a la cúpula para visitar a mi madre, al cuadro de mi madre. Al principio pensé en bajar al sarcófago que contiene su cuerpo, pero sé que aún no estoy preparado, por eso seguiré viniendo aquí.

Después de pensarlo mucho, he llegado a la conclusión de que mi padre no podrá resucitarla. Esas cosas, a lo mejor, ocurrían en la Edad Media, que estaba llena de hechiceros, brujos, magos, hadas y elfos, pero no ahora; ahora, la gente ya no resucita. Es verdad que existe la criogenización, que es esa técnica que congela a los muertos para resucitarlos después de muchos años, cuando se haya descubierto algún remedio para la enfermedad que los ha matado, pero nada más. También se habla de la clonación y de ciertos procesos que pueden alterar los genes en humanos y animales, pero de resucitaciones, nada de nada. Que una cosa es congelar una pescadilla o una oveja y otra muy distinta es congelar una persona y luego devolverle la vida. Por eso sé que me tendré que conformar con hablar con ella a través de este espléndido óleo.

—Hola, mamá, aquí estoy otra vez —digo mientras descorro la sábana que cubre el lienzo.

Me siento en el viejo sillón. Después de contemplar el retrato durante un rato, en silencio, comienzo a hablar.

—Aunque papá asegura que puede resucitarte, debo reconocer que no estoy seguro de que vaya a conseguirlo, ni siquiera con ayuda de ese pergamino.

Observo su sonrisa estática y me pregunto si me estará escuchando.

—En cualquier caso, tanto si lo consigue como si no, estoy muy contento de que tu cuerpo se encuentre en la Fundación. Y dentro de poco podré bajar para estar más cerca de ti, el único modo de sentirme seguro. Pero hoy te quiero hacer una promesa… Quiero prometerte que, aunque lo que papá se propone hacer con Norma no le salga bien, no le guardaré ningún rencor por haberme dado esperanzas falsas.

Espero un poco y hablo de nuevo.

—Así que puedes estar tranquila. Papá y yo no nos distanciaremos por ese motivo. A pesar de que, por muy sincero que fuera aquella noche, cuando me lo confesó todo, tengo la sensación de que todavía le quedaron cosas por contarme. Sé que en su historia falta alguna pieza importante. En fin, ya la descubriré.

Me levanto y me acerco a la sábana, pero, antes de cubrir de nuevo el cuadro, le cuento una última cosa.

—Ah, por cierto, he empezado a tomar notas para escribir una versión de la historia del rey Arturo. Me apetece mucho escribir sobre esa fascinante historia de los caballeros de la mesa redonda, son unos personajes maravillosos. Y Merlín, el mago, alguien que me gustaría tener cerca. Bueno, mamá, volveré en cuanto pueda —digo cubriendo el cuadro.

Desciendo las escaleras hasta que llego a la planta baja y me encuentro con Adela.

—Ah, Arturo, ¿qué tal estás?, Adela, ¿y tú?

—Intentando ordenar todo esto, que es bastante complicado. Asegurar este edificio me está dando verdaderos quebraderos de cabeza; sobre todo ahora, que hay un nuevo administrador.

—Claro, es lo que tiene atender a los usurpadores…

—Oye, jovencito, a mí no me hables así —responde, un poco ofendida—. Yo soy la jefa de seguridad, no la juez que decide lo que está bien o lo que está mal. Ahora el administrador es el señor Stromber, y yo le obedezco, ¿estamos?

—Perdona, Adela. Tienes razón.

—Bien. No lo olvides —me advierte—. Por cierto, me ha llamado el inspector Demetrio, que te atendió cuando lo del asalto. Quiere que vayas a Jefatura a declarar.

—¿Declarar otra vez? Pero si ya les he contado todo.

—No te dejarán en paz hasta tener la certeza de que les has dicho toda la verdad. Ellos piensan que aún les ocultas algo.

—Pues se equivocan —insisto.

—Bien, mañana tendrás ocasión de demostrárselo. Tienes cita. ¿Quieres que te acompañe?

—Te lo agradecería. Me dará seguridad.

—Mañana por la tarde te recogeré en el instituto e iremos juntos. Piensa bien en lo que vas a decir. No dudes, o creerán que mientes.

—Lo haré. Gracias otra vez. Por cierto, ¿lo sabe mi padre?

—Si tú no se lo cuentas…

—No creo que sea necesario. Total, será una declaración de nada. No hace falta inquietarle.

Ahora que estoy en mi habitación pensando en las palabras de Adela, me doy cuenta de que se parecen bastante a las que le he dicho a mamá esta misma tarde, cuando le hablado de esa sensación de que faltaba algo en la historia. Da la impresión de que, en eso, la policía y yo nos parecemos.

También parece que, en esta vida, tienes que ser preciso y evitar las dudas cuando dices algo. O si no, pensarán que mientes.

ARTURO y Arquimaes descendieron lentamente la escalera de Ambrosia que llevaba a la gruta de la roca negra. Cuando entraron en la cueva se detuvieron cerca del pequeño lago de agua transparente y esperaron un poco antes de acercarse al ataúd de Alexia.

—Aquí está segura —afirmó el sabio—. Nadie la encontrará.

—La protegeré todo el tiempo que haga falta —prometió Arturo—. No permitiré que nadie se la lleve. Ni siquiera su padre.

—Si sigues así te volverás loco. Menos mal que tu tormento terminará pronto —afirmó el sabio—. Ella volverá contigo.

—Es lo único que deseo. O ella viene a mí, o yo voy a ella. No hay alternativa.

—Pero tendrás que colaborar. No es fácil devolver la vida a los muertos. Y hay que pagar un precio muy alto.

—¿Qué debo hacer? ¿Qué queréis que haga?

—Debes venir conmigo a la cueva del Gran Dragón. El te lo dirá.

—¿La cueva del Gran Dragón? Nunca me habíais hablado de ella. ¿Dónde está?

—Es un secreto que ni siquiera tú puedes conocer. Es el misterio mejor guardado del mundo. Mi maestro, Arquitamius, me lo enseñó bajo la promesa de no desvelárselo a nadie.

—¿Tan secreto como lo que hay aquí dentro? —preguntó Arturo acercándose a la caja de madera que contenía la obra del sabio.

—Exactamente, tú lo has dicho.

—¿Cuándo visitaremos esa cueva, maestro?

—Cuando estés listo. Yo te diré cuándo ha llegado el momento, pero será pronto. Ten un poco de paciencia.

Arturo guardó silencio. Sabía que Arquimaes le avisaría cuando lo considerara oportuno, y eso era suficiente para él. Se arrodilló ante el féretro de Alexia y puso la mano sobre la tapa. Entonces sintió algo extraño, un intenso calor que le presionaba el pecho. Supo que se trataba del pergamino que había dejado en las manos de Alexia, quizá con la esperanza de que obrara algún milagro.

—Tendré paciencia, maestro —dijo—. Esperaré.

Arquimaes puso la mano sobre el hombro de su ayudante y sintió cómo el calor del pergamino le atravesaba. Entonces se dio cuenta de que Arturo casi estaba listo para iniciar el viaje hacia la cueva del Gran Dragón.

* * *

Demónicus estaba en manos de los curanderos, que hacían lo imposible por sanar sus terribles heridas. Pero su empeoramiento era más que evidente. A pesar de los dolores que sufría, de su boca no salía un solo gemido. Tránsito, el hermano de Arquimaes, estaba sentado a su lado.

—Te he dado todos los poderes necesarios para devolverme a mi hija y aún no has conseguido nada —le advirtió Demónicus en tono amenazador—. Me estás fallando, monje.

—Te aseguro, mi señor, que estoy haciendo lo imposible para encontrar su cuerpo —respondió nerviosamente Tránsito—. Pero no consigo descubrir su paradero.

—Me aseguraste que serías capaz de encontrarla —dijo Demónicus, bastante enfadado—. Te aconsejo que cumplas tu promesa.

—Lo sé. Pero estoy convencido de que una poderosa fuerza oscura impide que la localicemos, mi señor —afirmó Tránsito—. No encuentro otra explicación.

—¿Qué dices? ¿Acaso crees que mi hija se oculta de mí? ¿Quieres decir que se esconde en el Abismo de la Muerte?

—No, mi señor. Me refiero a fuerzas mágicas creadas especialmente para ocultarla de nosotros.

—¿De dónde sale semejante energía? —preguntó Demónicus, mientras un curandero le aplicaba sobre el rostro una pomada que le producía un gran dolor.

Un criado se acercó tímidamente y pidió permiso para hablar.

—Mi señor, ha llegado un mensajero —comentó en voz baja—. Viene de las tierras de Ambrosia y afirma que tiene algo importante que deciros.

Demónicus movió la mano derecha, en señal de afirmación. El criado se acercó a la puerta y permitió la entrada a un guerrero sucio y maloliente que se arrodilló ante Demónicus.

—¡Habla! —dijo el mago, y pidió a los demás que salieran de la estancia; todos menos Tránsito.

—Me llamo Oestes, pertenezco al destacamento del general Nórtigo; traigo malas noticias —dijo, sabiendo que a partir de este momento su vida ya no valía nada—. Soy el único superviviente. Yo estaba patrullando en la retaguardia. Cuando los alcancé, descubrí que los habían aniquilado.

—¿Aniquilados? Pero si los emedianos están exhaustos y nuestros guerreros eran expertos… Además, Nórtigo es un hombre astuto que no se dejaría sorprender. ¿Qué ha ocurrido?

—Hemos sido víctimas de la magia. Ese chico de las letras, el que mató a vuestra hija Alexia, los ha matado a todos. Los ha aniquilado sin piedad.

Demónicus se quedó petrificado. Arturo Adragón había impedido que su magnífico plan se llevase a cabo. Un plan para acabar de una vez con él, con el Ejército Negro, con Arquimaes, con la reina Emedi y con todos los emedianos. Un plan que le dejaba el camino libre para hacerse dueño y señor de todas las tierras conocidas y crear un imperio que, en honor a su hija, se llamaría Alexiana.

—¿Estás seguro de lo que dices? —preguntó el mago antes de sufrir una nueva crisis de dolor—. ¿Es cierto que Arturo Adragón ha matado a todos los hombres del general Nórtigo?

—Completamente, mi señor. Vi cómo se alejaba.

—Bien. Espera mis órdenes en tu cuartel, Oestes. Y ni una palabra de esto a nadie —susurró Demónicus.

—Sí, mi señor —dijo con alivio el mensajero y, tras una inclinación a modo de despedida, salió con la sensación de haber nacido de nuevo. Nadie que hubiera llevado malas noticias al Mago Tenebroso había vivido para contarlo.

—¿Qué opinas, Tránsito? —bramó Demónicus.

—Ya sabemos quién crea esa fuerza que oculta el cuerpo de vuestra hija. ¡Es ese maldito Arturo Adragón! ¡Estoy seguro de que él la esconde!

—¿Con qué propósito? —se preguntó Demónicus.

—Quizá para resucitarla —respondió Tránsito.

—Hum… tiene sentido —reconoció el Gran Mago—. Es posible que tengas razón.

Más tranquilo por la deducción del monje traidor, ordenó a los curanderos que volvieran a tratar sus heridas, que ya le estaban mortificando de nuevo.

—¿Qué tal llevas las pruebas de mutación que te encargué? —preguntó el Gran Mago Tenebroso.

—Bien, muy bien.

—Los hombres dragones serán pronto una realidad. Nadie osará enfrentarse a ellos.

—También estoy trabajando con la magia del fuego. Es la única en la que creo. Es vida y destrucción a la vez. El fuego es nuestro mejor aliado.

—¡Pues úsalo y acaba con ellos de una vez por todas! —bramó Demónicus, fuera de sí—. ¡Elimínalos a todos! ¡Que ardan como la madera!

Tránsito inclinó la cabeza en señal de obediencia.

—Haré lo que pueda, mi señor —dijo—. Intentaré complaceros.

—Te daré una llama especial. ¡Te daré la mejor arma imaginable! —rugió el mago—. ¡No podrás fallar!

—Os prometo que lo conseguiré.

—Acaba con ese hermano tuyo y con los demás —ordenó categórico Demónicus—. ¡Y trae el cuerpo de mi hija!

* * *

Los soldados de Frómodi habían instalado un pequeño campamento al pie de una colina con una doble intención: reponer fuerzas y hacer creer a los proscritos del bosque de Amórica que eran inofensivos. ¿Qué amenaza representaban cinco soldados, un criado y un herido?

Habían enviado un mensajero al castillo para solicitar refuerzos, a pesar de que Frómodi sabía muy bien que sus caballeros no le darían voluntariamente la ayuda que necesitaba. Sus súbditos le odiaban y él lo sabía.

Desde que se había apropiado del reino del antiguo rey Benicius, aprovechándose de la ayuda que los campesinos le habían proporcionado, Frómodi había impuesto un estado de terror entre los suyos. Y era consciente de que, ahora que los necesitaba, no era fácil que se mantuvieran fieles.

—Escorpio, tengo que encargarte un trabajo —le dijo a su espía—. Un trabajo delicado y secreto.

—Estoy siempre a vuestro servicio, mi señor —respondió el astuto delator—. Decidme qué esperáis de mí.

—Necesito que te acerques de incógnito a mi castillo para matar a dos o tres caballeros. Debes hacerlo de manera que nadie sepa qué ha ocurrido, pero que sirva para convencerlos de que hay ahí alguien que trabaja para mí y que defiende mis intereses. Quiero que entiendan que mi brazo es más largo de lo que ellos imaginan. Necesito que siembres el miedo entre mis vasallos. ¿Entiendes?

—Yo no soy un asesino.

—¿Prefieres quizá ser la víctima?

—Haré lo que me pedís.

—Hazlo después de que llegue el mensajero. Es necesario que entiendan que su negativa es un error.

—O sea, primero espero a que se nieguen a enviaros refuerzos, y después actúo. ¿Es eso?

—Exactamente. Ya sabía que eras un hombre listo. Por eso estás a mi servicio —dijo Frómodi—. Llegarás lejos, amigo Escorpio.

—Espero mi recompensa. He hecho todo lo que me habéis pedido, y aún no he visto el brillo del oro.

—No te preocupes. Serás rico cuando todo esto haya acabado.

—¿Qué será de mí si, por accidente, vuestros enemigos os hicieran abandonar este mundo?

—¿Crees acaso que hay alguien que pueda acabar conmigo?

—Ese mago ha estado a punto de partiros por la mitad. Menos mal que se ha contentado con arrancaros el brazo, mi señor. Me gustaría tener alguna garantía, por si acaso.

—A tu vuelta tendrás parte de lo prometido.

—Quiero algo más que oro, mi rey. ¡Quiero el título de conde!

—¿Quieres ser el conde Escorpio? Vaya, ésta sí que es buena… En fin, te aseguro que en cuanto recupere mi brazo y vuelva a sentarme en mi trono, lo primero que haré será nombrarte conde…

—Mantener el título es caro.

—Te daré mi castillo. El que tenía cuando ese condenado Benicius me lo arrebató. El castillo que perteneció a mi padre.

—Pero, mi señor, ese castillo está en ruinas.

—Lo reconstruiremos. Serás conde, me rendirás vasallaje y vivirás como un noble. Tendrás tierras, vasallos y un pequeño ejército que pondrás a mi servicio cada vez que lo necesite. ¿Te parece bien?

—Sí, mi señor. Vuestra propuesta me satisface.

—Entonces, coge tu caballo y parte inmediatamente hacia mi reino y cumple con la misión que te acabo de encomendar.

Escorpio se levantó, se acercó a su montura y se perdió en la distancia.

Iba contento. Por fin estaba en el buen camino: lo que más deseaba en el mundo estaba al alcance de su mano. Él, un miserable ignorante, hijo de ladrones, estaba a punto de convertirse en un noble. ¡Ojalá sus padres pudieran verlo!

* * *

Crispín se acercó a Arturo y le ayudó a limpiar su caballo. Cogió los arreos y los colocó cuidadosamente sobre la cerca de madera; después, cepilló el lomo del corcel.

—Arturo, sé que vas a partir con Arquimaes —dijo el joven escudero—. Me gustaría ir contigo.

—Vamos a un lugar secreto, Crispín —respondió Arturo—. No creo que Arquimaes te permita venir. Además, no sé cuándo partiremos…

—Soy tu escudero. Si me vas a apartar de ti cada vez que salgas de viaje, nunca llegaré a ser caballero.

—Tienes razón, amigo Crispín. Hablaré con Arquimaes. Le pediré permiso para que nos acompañes… Pero no te prometo nada. Por cierto, ¿cómo te has enterado?

—Es que…, Es que sueñas en voz alta…

—¿Qué? ¿Me tomas el pelo?

—Te lo juro —aseguró Crispín.

—¿Se lo has contado a alguien?

—No, no he dicho nada.

Arturo guardó silencio durante unos instantes. Finalmente, cuando terminaron con el caballo y se dirigían hacia las tiendas, dijo:

—Ojalá acceda. Sé que este viaje es importante para ti.

—Un buen escudero tiene que estar con su señor en los momentos importantes.

Arturo sonrió en silencio. Comprendía perfectamente a su escudero. Él sentía lo mismo por su maestro.

—No nos hagamos demasiadas ilusiones. Además del permiso de Arquimaes, tendremos que sortear algunos obstáculos. Cada vez hay más demoniquianos a nuestro alrededor.

—Los mataréis a todos, como la otra noche.

—No, Crispín. Los venceremos, pero no los exterminaremos. Nuestro objetivo es implantar un reino de justicia, no de terror —sentenció.

En ese momento, Arturo comprendió que las palabras de Arquimaes tenían mayor alcance de lo que él pensaba.

EL inspector Demetrio lleva un rato observándome sin decir nada. Desde que he entrado en su despacho, no ha pronunciado una sola palabra aparte de ofrecerme el asiento y darme las buenas tardes. No sé para qué me ha citado, pero, a juzgar por su expresión, me temo que me va a someter a un interrogatorio exhaustivo.

—Dime tu nombre completo, tu dirección y tu edad —ordena, mirándome fijamente.

—Me llamo Arturo Adragón, vivo en Férenix, en la Fundación, una biblioteca medieval que pertenece a mi familia desde hace mucho tiempo. Y tengo catorce años… Dentro de poco cumpliré quince.

—Bien, y ahora explícame exactamente qué ocurrió con aquellos hombres, en el sótano de la Fundación.

—Eso ya se lo he explicado varias veces a los agentes.

—Quiero que me lo repitas. Tu declaración está llena de agujeros y contradicciones. Necesito estar seguro de que no mientes.

—No he mentido, inspector. Le juro que no hay más verdad que la que les he contado… Esos hombres entraron a robar y tuve la mala suerte de toparme con ellos. Estuve a punto de morir.

—Pero fueron ellos lo que salieron mal parados. Tú solo tenías algunos arañazos.

—Se pelearon por el botín. Cada uno de esos bandidos quería llevarse la mayor parte. Por eso se pelearon. Dijeron que iban a matarme.

—Uno tiene una herida de espada y otro sufre una dentellada de animal en el cuello. Los dientes se notan perfectamente.

—Yo recibí un golpe y perdí el conocimiento. Cuando desperté, todo había pasado… No sé nada más y no puedo recordar otros datos. Se lo aseguro.

El inspector me observa con atención y posa su mirada sobre mi cabeza rapada, como si fuese la prueba sospechosa que me delata. Noto en su expresión que no se ha creído una sola palabra de mi historia.

—¿Por qué te has rapado? ¿Es una promesa o algo así? ¿Crees que vas a ligar más? Hace poco que te lo has hecho, ¿no?

—Bueno, se me ocurrió de repente. Fue un impulso. Mucha gente lo hace, está de moda… Muchos actores famosos lo hacen.

—Claro. Y también está de moda hacerse tatuajes, perforaciones… Y luchas con espadas y dragones que muerden. Los jóvenes estáis locos.

—Sí, señor… Tiene usted razón.

—Está bien, chico, puedes irte. Pero te advierto que si descubrimos que nos has mentido, podrías tener problemas graves.

Me levanto y doy un paso hacia atrás, dispuesto a salir de esa encerrona.

—Adiós, inspector. Si recuerdo algo más, le aseguro que le llamaré.

—Harías muy bien, pero dudo que lo hagas… Por cierto, ¿sabes qué le ha pasado al señor Stromber? Creo que tiene una herida grave en una pierna. Se parece mucho a una herida de espada.

—Me han dicho que ha tenido un accidente. En la Fundación hay muchos muebles y objetos cortantes y uno se puede herir con facilidad. Aquello es peligroso para los que no están habituados.

—Así que no sabes nada más que lo que me has contado, ¿eh?

—Ya se lo he dicho. Solo sé lo queche oído —insisto.

Abro la puerta, cuando observo que se levanta.

—Arturo, quiero que sepas que los ladrones que escaparon pueden volver a atacarte —añade—. Por eso necesito saber qué ha pasado. Estás en peligro. Esos tipos son muy peligrosos, querrán vengarse.

—En la Fundación tenemos un jefe de seguridad que nos protegerá.

—Ojalá lo consiga.

—Gracias, inspector.

Salgo del despacho y me encuentro con Adela, que me está esperando junto a Metáfora.

—¿Qué ha pasado? —pregunta Adela.

—Oh, nada grave. Solo quería que volviera a contarle lo que pasó cuando entraron aquellos ladrones.

—¿Se lo has contado todo? —me interpela Metáfora.

—Claro, le he contado todo lo que sé, que no es mucho.

Adela me lanza una mirada de interrogación, pero no le presto atención. Al fin y al cabo, no tengo nada que reprocharme. He contado todo lo que he podido, pero no estoy dispuesto a correr el riesgo de que me tomen por loco. Si le hubiera contado que el dragón de mi frente me defendió del ataque de esos brutos, ahora estaría encerrado en un psiquiátrico.

—Entonces, podemos irnos —dice Adela—. Aquí ya no tenemos nada que hacer.

Bajamos en el ascensor, Adela recoge su móvil en el puesto de seguridad y salimos a la calle. Nos acercamos a la parada de taxi para coger uno que nos lleve a casa.

—¿Adonde van los señores? —pregunta un simpático taxista.

—Vamos al centro. A la calle Central. A la biblioteca medieval —explica Adela.

El coche se pone en marcha y dejamos atrás el edificio de la Jefatura de Policía. A pesar del intenso tráfico, en pocos minutos llegamos a nuestro destino.

—Podemos tomar algo antes de entrar —propone Metáfora.

—Me parece bien —digo—. Un buen zumo me vendrá bien.

—Id vosotros, que yo tengo que trabajar —dice Adela abriendo el bolso para pagar la carrera.