Los ojos de Oscar eran dos ascuas azules. Todo él burbujeaba de animación, de malicia, de gracia. Quizá tenía el aspecto un tanto extraño, pues llevaba en el bolsillo de la camisa algo que abultaba mucho. En parte sobresalía del mismo, pero como estaba envuelto en un trozo de periódico, nadie sabía su contenido. Quizá a los del garaje ni les interesaba.

El chico se zafó de Petra, para adoptar seguidamente sus más truculentos gestos.

—¿Qué os dijo el olfato ayer tarde?

Las chicas y Raúl se miraron. No se les ocurría la menor respuesta.

—Quiero decir si no os olisteis algún misterio, tejemanejes, algo que Héctor quería guardar en secreto con Julio…

—Pues, ahora que lo dices… —dijo pensativamente Sara, tirando sin piedad una y otra vez de su pelo.

—Oscar —le reconvino Raúl—, siempre estás viendo misterios en todas partes.

—Pues tengo una intuición para los misterios —Oscar no necesitaba loas—. ¡Cómo se me dan!

—¿No serán paparruchas tuyas? —se aseguró Verónica.

Pero Sara, que le conocía bien, ardía en impaciencia e hizo callar a los otros.

—Vete derechito al asunto —exigió.

Luego se demostraría que el menor de los Medina tenía un modo bastante torcido de andar derecho.

—Pues, como iba diciendo, yo olfateé un misterio y me pegué como una lapa a los mayorones…

—Eso es muy tuyo —le interrumpió Verónica, sin ver el brazo que alargaba su compañera, por hacerla callar.

—Sí, sí, me olfateé el misterio. Porque no sé si os fijaríais, bueno ¡seguro que no! Pues yo sí, porque Héctor, desde que llegó, estuvo tratando de decirle algo con la mirada a mi hermano. Y mi hermano, venga a hacerse el tonto, pero el muy pájaro debía haber comprendido que algo pasaba…

—¿Quieres dejarte de florituras y acabar de una vez? —le increpó Sara.

—¡Oh, Sar, es lo que estoy haciendo! Pero si no me dejáis seguir, pues me callaré.

—Oscar, encanto, no te calles —le suplicó Verónica.

Sólo cuando el chico se había hecho rogar durante más de cinco minutos, reanudó el hilo de lo que estaba contando.

—No, si yo, al pronto, no le di importancia a todo aquello, pero cuando Héctor habló de llevarse a Jul y yo decidí irme con ellos y Jul se empeñó en que me quedase, comprendí que no iban a contar historias de cartagineses, pues mi hermano siempre está insistiendo para que me «lustre»…

Esta vez fue Sara quien le interrumpió:

—Querrás decir ilustre, de ilustrar…

—¡Eso! ¿Qué más da? Y claro, decidí no quedarme aquí.

—A eso se le llama incordiar —le afeó el honrado Raúl.

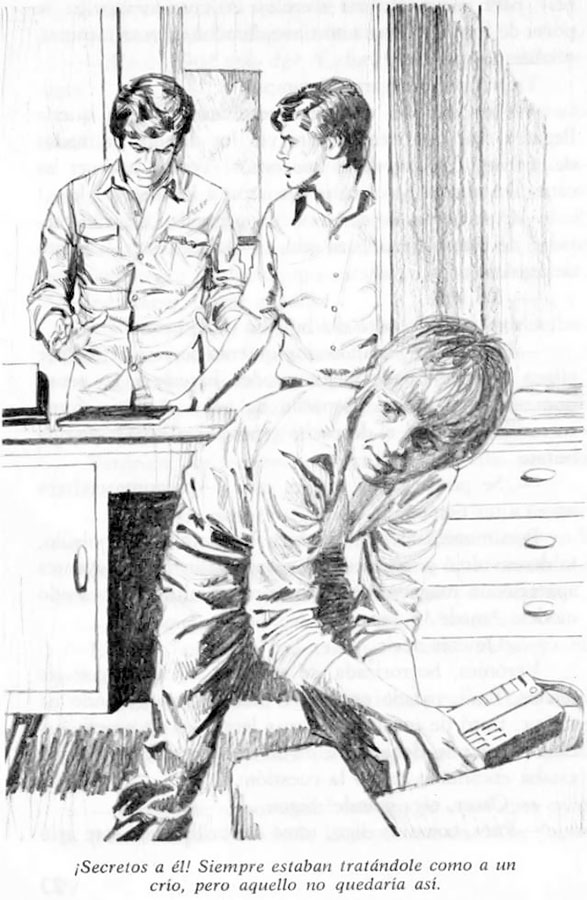

—No, al revés: incordiar es lo que ellos hacían conmigo, repitiendo que yo debía estar jugando con los críos de mi edad… ¡qué vergüenza, con los críos de mi edad!

Sara, cruzada de brazos, miraba al techo del garaje poniéndolo por testigo de que estaba a punto de explotar. Sin inmutarse, Oscar añadió:

—Pero, además, todo eran medias palabras entre ellos, intercaladas con los «sormoneos» que me dirigían…

—Sermones, querrás decir —dijo Verónica.

—¡Cáscaras, es igual! Si os importa más el lenguaje que la historia, me callo.

Verónica le aseguró con calor que ella prefería la historia.

—Total, me estaban tratando como si yo fuera un crío tonto, ¡a mí! Bueno, para explotar de rabia. Comprendí que Héctor tenía algo muy importante que contarle a Julio, pero que para ello necesitaba que yo ahuecara…

—¡Ah, qué ordinariez! —protestó Verónica.

El chico amenazó con callarse y nadie pensó ya en protestar.

—Bueno, seguiré si os portáis bien y cuento con vuestra «credibilidad»…

Aquí sus tres oyentes ya no opusieron nada. Oscar añadió:

—Pensé que se portaban conmigo de una forma odiosa, pues siempre he tenido la confianza de «Los Jaguares» para compartir sus secretos. Y cuando alguien se porta de forma odiosa, uno tiene derecho a hacer trampas. ¿Sabéis lo que hice?

Tres cabezas negaron a compás.

—Pues decirles que se apresuraran, porque quería llegar a casa con tiempo para ver los dibujos animados de la tele. ¡Tan grandes y tan tontos! Teníais que ver las caras tan alegres que se les pusieron a los dos… ¡Je…!

—Pues no parece que tuvieras necesidad de gran cantidad de materia gris para ello… —opuso Sara, a punto de explotar.

—¿No, eh?

Oscar tocó el bulto del bolsillo de la camisa.

—Pues veréis, cuando dos quieren secretear siempre eligen el lugar donde mejor pueden hacerlo y yo pensé que ese lugar era el despacho de papá. Así que tomé carrerilla, entré en el despacho y puse esto debajo de una butaca…

—¿Se puede saber qué es eso? —preguntaron tres voces a un tiempo.

Parsimoniosamente, el chico lo extrajo del bolsillo, lo desenvolvió y ante los ojos estupefactos de sus oyentes apareció un magnetófono pequeño, un último y acabado modelo «made in Japan».

—¿Quieres decir…?

Verónica, horrorizada, se sujetaba la cabeza con las manos. Raúl, tocado en lo más honrado y profundo de su ser, trató de inculcar a Oscar lecciones de moral, haciéndole ver lo denigrante de su conducta. Y Sara, que estaba encantada, zanjó la cuestión:

—¡Oscar, eres grande! Sigue…

—Pues, como os digo, tomé carrerilla, dejé este aparato tan fabuloso que acababa de regalarme papá debajo de una butaca y luego corrí a sentarme ante el televisor. Por el rabillo del ojo pude cerciorarme de lo satisfechos que Héctor y mi hermano parecían. No se me escapa una… ¡fueron a encerrarse en el despacho de papá! Y bueno, yo seguía con el televisor a todo volumen. ¡Total…!

—Pero el magnetófono, ¿grabó o no grabó? —Sara ya no podía más.

—Grabó —Oscar fue contundente.

—¡Qué horror! —repitió Verónica, pero sin su convencimiento anterior.

—¿Horror, eh? Pues cuando lo escuches… —añadió el sorprendente chiquillo.

Entonces Raúl, como imagen de la honradez, se irguió ante sus compañeros.

Esta grabación no la escuchará nadie. No nos está destinada y ahora mismo, Oscar, vas a destruirla.

Sin inmutarse, el chico se la entregó. Y cuando Raúl pretendía quemar la cinta grabada, añadió:

—A mí me da igual… ¡ya la he oído! Pero es que no me creeréis cuando os cuente lo que se dice ahí. Si luego me pedís pruebas, yo me lavo las manos.

Ni Pilatos pudo haber estado más grandilocuente.

Sara sujetó a Raúl, tratando de impedir que la cinta fuera al fuego:

—Raúl, escucha, es mejor oír la versión original que la truculenta de Oscar. Por lo menos, el original será fiel.

Era todo un argumento y Raúl tuvo que rendirse a la evidencia. Así que entregó la grabación con gesto avergonzado y fue en busca de agua para apagar el fuego. A Sara le temblaban las manos mientras ponía la cinta en el magnetófono. Oscar, por el contrario, era la estampa de la frescura y su risilla feliz le iluminaba la cara. La que casi ni respiraba era Verónica.

Colocaron el magnetófono sobre un cajón… cuatro oídos se situaron muy cerca de él. Un gran estampido hizo retirar de sopetón cuatro cabezas.

—¡Qué trompetazo! —exclamó Sara.

—Ha sido una bala —le corrigió Verónica.

—No: la hora punta —explicó Oscar—. El balcón estaba abierto y, eso es lo malo, los ruidos de la calle no dejan escuchar todo…

Aquello parecía un concierto de ruidos. La voz del Oso Yogui se mezclaba a la barahúnda.

«Cerraré la puerta o el mico nos volverá lo…».

La frase de Julio no se escuchaba al completo, pero sí el ruido de una puerta al cerrarse con cierta impaciencia. Julio dijo algo más, pero debía hallarse lejos del aparato y sólo algunas palabras completas podían percibirse. Entre los ruidos de la calle y la distancia, la grabación no era buena, a pesar de la indudable calidad del aparato.

—¡Silencio, que viene lo bueno! —estalló Oscar, repartiendo codazos y electrizando a los otros.

Inmediatamente, se elevó la voz de Héctor:

«Al escuchar aquello, me quedé de piedra. Era mucho y era poco. Y claro, me arriesgué en exceso para enterarme del…» (bocinazos).

La voz se alejó. Quizá Héctor, durante la conversación, se movía de un lado para otro. Se destacaban las palabras «piedra… despistado… temor».

—¡Qué crucigrama! —comentó Verónica por bajines.

Oscar se llevó el dedo a los labios, anunciándoles que venía otro pasaje sustancioso.

«… Desde entonces no he hecho más que dar vueltas a mi…». (¡Chisss…! hicieron los muelles de una butaca, sin duda la que ocultaba el aparato y en la que alguien acababa de sentarse) «… honradamente, no podemos dejar que se salgan con la suya…».

La voz de Julio llegaba algo lejana: «Es un asunto… Policía…».

Las chicas tenían carne de gallina. Raúl había empezado a sudar. Oscar era feliz. Hasta Petra permanecía como si fuera de piedra, quizá barruntándose que empezaba a cuajar uno de los tremendos líos de «Los Jaguares».

(¡Chissss…!). Los muelles indicaban que el ocupante de la butaca la había abandonado. Tras algunas frases ininteligibles, se destacaron con nitidez las palabras de Héctor:

«El mexicano es un viejo muy obstinado y no quiere confiar a nadie la protección del tesoro. Es una verdadera locura, porque su valor sobrepasará, posiblemente, los dos millones de dólares…».

—¡Aguanta! —se le escapó a Raúl.

Entre los ruidos de la calle, con intervalos, otras palabras claras:

«Orloff… Catalina la Grande… Se la jugarán al viejo… Al museo de la capital azteca no llegará más que una buena imitación…».

Aquello era demasiado para la vibrante naturaleza de «Los Jaguares» a la escucha. Hasta Raúl había palidecido.

La voz se había hecho tan lejana que no podían diferenciar las palabras de Héctor, totalmente englobadas por los ruidos de la calle, como si hubiera ido a situarse cerca del balcón. Y de esta forma, la grabación consumió sus pasados cinco o seis minutos. Y de pronto, el chirrido de los muelles de la butaca anunció que alguien la había ocupado dejándose caer de golpe en ella:

«¡Ah, no! ¡Eso sí que no! (Era la voz furiosa de Julio). ¿Yo con librea? ¿Yo con el trapo de polvos en la mano y pasando la aspiradora? ¡Ya puedes pensar otra cosa! ¡Habría más que ver!».

La voz de Héctor, persuasiva, venía a continuación: «No seas cabezota. ¡Pero si estas cosas se te dan muy bien! Si pudiera hacerlo yo, no te lo pediría… Y, de todas formas, estaré cerca para echarte una mano… Si empleas correctamente tu materia gris, en dos o tres días podrás abandonar Villa Tolteca…».

La respuesta era muy indignada y protestona:

«¡Que no, ea! De señorito podría hacer, pero los trabajos forzados no me van. Por otra parte, tendría que zafarme del mico y eso es más arduo que engañar al viejo y a toda la banda… Se pega más que la escarlatina…».

—¡Je…! —rió Oscar y Petra aplaudió.

La voz de Héctor seguía a la declaración:

«Eso vamos a lograrlo con habilidad y dinero. El dinero tendrás que aportarlo tú, claro».

«¿También?» (protesta de Julio).

«Escucha: (voz de Héctor) no sólo vamos a zafarnos de tu hermano, sino de las chicas y Raúl. Podrían echarlo todo a rodar».

Se atirantaron los rostros próximos al magnetófono. Sin transición, seguía la voz de Julio:

«¡Segurito! Y mucho ojo con Sara: se está volviendo más incordiante y desconfiada que su insoportable ardilla…».

A Sara y Petra se les torció el gesto. Una expresión temible y rencorosa en ambas anunciaba represalias.

«Verónica está muy mediatizada por ella» (voz de Héctor).

«Verónica es adorable» (voz de Julio).

Oscar se frotaba las manos de gusto, sin perder de vista la cara de las chicas.

«¿Conseguiremos engañar a Raúl?» (voz de Héctor).

«Siempre que le dejemos seguir en éxtasis ante Verónica, sí» (tajante voz de Julio).

La cara de Raúl estaba más roja que las manchas de pintura de su camisa. (Nueva risita de Oscar).

—¡Oh, yo…! —trató de disculparse Raúl, pero Sara le largó un cachete para hacerle callar.

«Así que ya sabes (voz de Héctor, mandona), a las nueve en punto te presentas en la Agencia, calle del Godo, número nueve, y solicitas el puesto…».

«¡Oh, Dios, que no me lo den!» (voz lastimosa de Julio).

Luego, siempre en el mismo tono, añadió que «Los Jaguares», siempre le adjudicaban el papel de esclavo.

—¡Habrase visto! —se escandalizó Verónica.

«Mi plan (voz de Héctor) puede resultar, si te tomas interés por el papel que debes desempeñar…».

«Y mientras tanto, tú dándote la vida padre, ¿no?». (Julio).

«En absoluto. Ejerceré una vigilancia continua, armado con teleobjetivo. Tú tienes uno muy bueno y una cámara fotográfica. Por el inválido no debes temer. Además, estableceremos un sistema de comunicación. Ya he reconocido el lugar…». (Héctor).

«¡Calla! (voz precipitada de Julio). Creo que mi hermano ha apagado la tele (cambio de voz a indiferente, mezclada con el ruido de una puerta al abrirse). Creo que te equivocas: el Real Madrid no ha tenido suerte en el sorteo (ruido de pasos). Los holandeses llevan las de ganar…».

«¡Aquí estoy!» (voz desenfadada de Oscar).

«Disiento (voz de Héctor). Los alemanes salen como favoritos».

«¡Je…! No dais una (voz de Oscar). Os estáis olvidando de los rusos».

Sara, que estaba furiosa, trató de luchar contra su rabia preguntando al pequeño:

—¿Lo que sigue es fútbol? —Y ante la aquiescencia de Oscar exclamó—: ¡Pues quítalo!

—¡Qué lío! No he entendido ni punto… —exclamó Verónica.

—Pues la incordiante y desconfiada Sara ha entendido bastante, aparte de lo que le atañe… —dijo la propia Sara, mascando con rabia la punta de su «cola de caballo».

—¿De veras has entendido ese galimatías? —se cercioró Verónica.

—Al menos, en parte. Y si Oscar hubiera tenido la precaución de cerrar el balcón podríamos saberlo todo.

Los otros estaban pendientes de ella y Sara añadió:

—Está claro que de un modo circunstancial, durante su excursión a las piedras cartaginesas, Héctor ha sabido que cierta banda pretende extorsionar a un viejo paralítico que posee una joya valorada en unos dos millones de dólares, joya que su dueño custodia personalmente…

Verónica la interrumpió con despiste:

—¿Su dueño? ¿Qué dueño?

—Pues el viejo paralítico que vive en «Villa Tolteca»: el viejo no debe querer saber nada con la Policía y esa circunstancia quieren aprovecharla los ladrones para birlarle la piedra o la joya, lo que sea, cambiarla por una falsificación exacta y quedarse con la buena. La que llegará al museo mejicano será la falsa.

—¡Oh, eres maravillosa, única! —exclamó Raúl, con tanto fervor, que en parte, consoló a la pelirroja de la opinión que de ella tenían «Los Jaguares» ausentes.

—¡Pues sí que tienes imaginación! —se admiró Verónica—. El caso es que tus deducciones parecen acertadas.

—Son las únicas lógicas —zanjó la imaginativa, con un golpe tan contundente de cabeza que su coleta revoloteó por los aires.

Oscar, que estaba encantado, le pidió:

—Sigue, sigue explicando el lío…

—Para estas horas, Julio ya habrá estado en la Agencia… Debe tratarse de una agencia de colocaciones, aspirando al trapo de polvos y la aspiradora.

—¡Oh, Sarita, qué talento el tuyo! —dijo Raúl.

Sara añadió:

—Esos quieren inutilizar a la banda y se van a meter en un callejón sin salida. ¡Lo que me alegraría!

—¡Que Julio es mi hermano! —protestó Oscar.

—Se merece estar entre barrotes y comido por las ratas. Y ahora, escuchad: ésos no van a tardar en caer por aquí. Vendrán con algún cuento chino, seguro. Vamos a seguirles la corriente y a disimular. ¿Entendido?

Quizá para que vieran que no estaba «mediatizada» por su amiga, la «adorable» Verónica, objetó:

—Eso no lo sabes… Vas demasiado lejos…

En aquel momento, Petra, con su admirable intuición, dio la alarma:

—¡Ya están aquí! —susurró Sara.