LA TRAICIÓN

Nueva Concepción, llamada también La Mocha y, en la lengua del país, Penco, aunque no contase en aquella época más de 15 000 habitantes, era y lo es aún hoy, una de las ciudades más importantes de Chile. Fundada en 1550 por Pedro de Valdivia, el famoso lugarteniente de Pizarro, conquistador de Chile, estaba al principio situada en el fondo de la bahía de La Concepción. Merced a su posición afortunadísima, su comercio y la fertilidad de las tierras circundantes, había adquirido gran renombre desde aquellos tiempos, sobre todo por la vecindad de las célebres minas de Quilacoya, de las cuales los españoles durante mucho tiempo extrajeron grandes cantidades de oro.

Pero desde los primeros tiempos había sido también desgraciada por una serie de circunstancias. Abandonada en 1554 después de la derrota de los españoles en Monte Adalicano, había sido en seguida incendiada por los araucanos. Reedificada en noviembre del mismo año, el jefe araucano Sautaró la volvió a tomar, pasando a cuchillo a gran parte de sus habitantes, y volviendo a convertirla en ruinas. Reconstruida por García de Mendoza, en 1558, fue incendiada en 1603 por el jefe araucano Palamacu-Torquí, y otra vez reedificada, para ser nuevamente arruinada en 1730 por un espantoso terremoto.

No por esto los habitantes abandonaron aquella ciudad que parecía perseguida por cruel destino. En 1731 volvían a reconstruirla, pero veinte años más tarde, otro terremoto la arrasaba hasta los cimientos.

Únicamente entonces decidieron hacerla surgir en otro lugar, o sea a tres leguas del mar, en una vasta llanura denominada La Mocha, en la orilla septentrional del río Bobio.

No tardó en ser una de las principales ciudades de Chile y volver a recobrar el perdido comercio, que va aumentando de día en día, gracias a su vecindad al mar y a las innúmeras producciones de su suelo.

Hoy, Nueva Concepción ocupa una gran superficie, siendo sus casas de un solo plano, mejor resistentes a los terremotos que se hacen sentir de cuando en cuando con extremada violencia. Tiene una catedral bellísima, un hospital, un colegio, cuarteles espaciosos, conventos y diversos consulados, entre ellos el del Paraguay, y los de otros pueblos de América del Sur.

La berlina que transportaba al agente del gobierno y a los dos marineros, después de haber cruzado casi toda la ciudad con un estrépito infernal, sin dejar casi tiempo a los que en ella iban, de ver por dónde marchaban, se había detenido bruscamente ante una casa de hermosa apariencia que se levantaba en la orilla derecha del Andalico, curso de agua que baña la parte meridional de Nueva Concepción.

El agente del gobierno, que durante el trayecto no había hablado una palabra, abrió la portezuela y saltó ágilmente al suelo diciendo a los dos marineros:

—Hemos llegado.

Dos hombres estaban parados delante de la casa, envueltos en sus ponchos, que les ocultaban casi completamente los rostros. Al ver al agente del gobierno, le saludaron con un «Buenas noches, caballero» y se echaron a un lado para dejarle paso.

—¿Es éste el Consulado? —preguntó el maestro.

—Sí; démonos prisa —respondió el señor Calderón.

—¿Qué hacen aquí estos hombres?

—Están aquí para mayor seguridad.

—¡Hum! —murmuró el marinero, moviendo la cabeza—. ¿Quién puede saber que nosotros hemos llegado? ¿Acaso los brasileños o los argentinos?

Siguió al agente del gobierno, que subía con gran premura la escalera y Cardoso quedó atrás.

Llegados al descansillo, encontraron otro hombre, éste armado, el cual los guió a un gabinete alumbrado por una sola bujía, cuya luz les impedía observar al primer golpe de vista todo lo que contenía, y particularmente las ventanas, que estaban tapadas con grandes cortinas.

—Siéntense y espérenme —dijo el agente del gobierno, señalando dos butacas a los marineros.

—¿Adónde va usted? —preguntó Diego.

—Voy a anunciar la llegada de ustedes. Entretanto pueden entretenerse en vaciar alguna de las botellas que hay en aquella mesa.

—No dejaremos de hacerlo.

El agente salió seguido del hombre que les había guiado.

—¡Por mil millones de diablos! —exclamó el maestro cuando quedó a solas con Cardoso—. ¡Cuánta precaución! Se diría que estamos en un país enemigo, en lugar de neutral.

—El cónsul tendrá sus motivos para obrar así —respondió Cardoso—. ¡Quién sabe las cosas que pueden haber ocurrido en el tiempo que nosotros estuvimos en poder de los patagones!

—¿Se habrán aliado los brasileños con los chilenos?

—Todo podría haber ocurrido.

En aquel momento oyeron un chirrido como de una puerta que se abriese.

—Adelante —dijo el maestro creyendo que alguien quería entrar.

Nadie respondió y a nadie se vio entrar. El maestro, creyendo que no le hubieran oído, avanzó hacia la puerta, pero en seguida retrocedió, pálido como un difunto y con los cabellos erizados.

—¿Qué pasa, marinero? —preguntó Cardoso asustado.

—¡Hay…, hay…, que la puerta ha sido cerrada! —exclamó el maestro con voz entrecortada.

—La haremos volver a abrir.

El maestro, que parecía presa de terrible agitación, arremetió contra la puerta chocando contra ella con tal empuje que hizo temblar la casa entera. La puerta ni siquiera retembló, tan gruesa era, y bien cerrada estaba; pero se oyó por la parte de afuera una voz que gritaba:

—¡Quietos o hago fuego!

—¡Por mil millones de rayos! ¡Abrid! —tronó el maestro.

—¡Abrid o saltaremos por las ventanas! —añadió Cardoso.

Una carcajada fue la respuesta. El maestro, con los ojos desorbitados, corrió a las ventanas, pero pronto retrocedió lanzando un verdadero rugido; las dos estaban defendidas con gruesos barrotes de hierro y cerradas herméticamente con sólidos tapaluces.

—¡Nos han hecho traición! —exclamó el marinero, con voz desgarradora.

Después, como si con aquellas palabras se hubiera agotado toda su extraordinaria energía, cayó como herido por el rayo sobre una butaca.

Cardoso, todavía atónito por el inesperado suceso, no se movió. En medio de aquel aposento, con la navaja en su crispada mano derecha, se preguntaba si se había vuelto loco o si era presa de espantosa pesadilla.

—¡Traicionados! ¡Traicionados! —exclamó por fin, estremeciéndose—. ¡Ay, Calderón, tengo que arrancarte las entrañas!

Iba a acercarse al maestro, que parecía que no iba a reponerse del tremendo golpe, cuando oyó descorrer un cerrojo y la puerta rechinar, como si fuese abierta.

—¡A mí, marinero! —exclamó—. ¡Los traidores llegan!

Al oír aquellas palabras, el maestro se puso en pie rápidamente, lanzando un grito de salvaje alegría. En la diestra apretaba la navaja, arma formidable en las manos del viejo marinero.

La puerta se había abierto y por ella entraban tres hombres, para mayor precaución, armados con revólveres de grueso calibre. Uno de ellos iba desarmado y parecía ejercer autoridad; acaso fuera el cónsul.

—¡Miserables! —tronó el maestro lanzándose contra ellos con el cuchillo alzado—. ¿Dónde estamos? ¡Hablen o los mato a los tres!

—En mi casa —respondió el hombre inerme, mientras los otros apuntaban con sus armas a ambos marineros.

—¿A quién pertenece esta casa?

—Al Consulado argentino —respondió el hombre, sonriendo y tranquilamente.

—¡Al Consulado argentino! —exclamaron a dúo Diego y Cardoso.

—Sí, ¡oh, señores!

—Pero ¿ustedes no saben que somos súbditos del Paraguay? —preguntó el maestro amenazando con los puños.

—Lo sé y por eso, en nombre de mi gobierno, les declaro prisioneros de guerra.

—¡Miserables! —tronó el maestro haciendo intento de lanzarse contra aquel hombre.

—Les advierto que si dan ustedes un paso más, Tos hago fusilar —respondió el agente argentino.

—Pero ¿qué se exige de nosotros? —preguntó Cardoso.

—La entrega de los millones destinados al Presidente de su nación.

—Pero eso es un despojo, indigno de una nación que se llama la República Argentina.

El agente se encogió de hombros.

—Todo es lícito en la guerra —dijo.

—Pero estamos en Chile, en territorio neutral —gritó el maestro.

—Reclamen ustedes al gobierno chileno, si pueden.

—¡Es usted un miserable!

—No me importan sus insultos.

—¿Dónde está el señor Calderón? —preguntó Cardoso.

—Creo que está almorzando.

—¿Luego es él quién nos ha hecho traición?

—No se necesita ser un adivino para sabedlo.

—Entonces, ¿quién es ese hombre?

—Un hábil agente del gobierno argentino que consiguió ganarse la confianza del Presidente del Paraguay.

—¡Oh! —exclamó el maestro—. ¡Mis sospechas no eran infundadas! ¡Y yo, estúpido, que le salvé en lugar de quemarle en la pradera! Pero ¡juro a Dios que no cesaré hasta que le haya clavado mi navaja en el corazón!

—Y yo también lo juro, Diego.

—Si le vuelven ustedes a ver —dijo el agente argentino con sonrisa irónica—. ¡Vamos, señores! Es necesario que se rindan y desembolsen los millones que llevan encima.

—¿Para después asesinarnos? —preguntó el maestro.

—Les doy a ustedes mi palabra de honor de que respetaremos su vida.

—Los bandidos como usted no tienen honor.

—Como usted quiera. Si entregan los millones saldrán de aquí sanos y salvos y los haré embarcar en un buque argentino que llegará al puerto mañana, con lo cual les impediré que reclamen ante el gobierno chileno. Les llevarán a ustedes a cualquier ciudad de nuestra República y cuando termine la guerra se les devolverá en unión de los demás prisioneros de guerra.

—¿Y si nos negamos?

—Seguirán aquí hasta que transijan.

—Pues entonces, tendrán ustedes que esperar un poco, porque ni Cardoso ni yo nos rendiremos.

—Yo creo lo contrario.

—¿Por qué?

—Porque el hambre les obligará a capitular.

El maestro se arrojó adelante, cuchillo en mano, pero el agente argentino y sus hombres que esperaban, sin duda, aquella agresión, con rápido movimiento se precipitaron fuera de la habitación cerrando violentamente la puerta.

—¡Les arrancaré el corazón! —rugió el maestro en el colmo del furor.

—Como usted quiera —respondió el agente, desde afuera.

—¡Ah, bandidos! —exclamó Cardoso.

—Los castigaremos a todos, hijo mío —dijo el maestro.

—Pero ¿de qué modo, si nos tienen encerrados?

—Nos escaparemos.

—¿Por dónde?

—No lo sé, pero nos escaparemos, yo te lo aseguro.

—Es necesario evadirse, sí, hay que salir de aquí a toda costa antes de que el hambre nos deje sin fuerzas.

—A la obra, hijo mía; Ahora estamos fuertes y no del todo desarmados.

—¿Qué debemos hacer?

—Ante todo barricar la puerta —dijo el maestro—. Hay que evitar que nos sorprendan en el apogeo de nuestro trabajo.

Por fortuna en la habitación había diversos muebles pasados, una especie de librería, dos grandes mesas, una pesada arca y diversas butacas y sillas. Los dos marineros, reuniendo sus fuerzas, amontonaron todos aquellos muebles contra la puerta, formando una barricada capaz de desafiar el choque más potente y dé oponer una larga resistencia a las balas de fusil y de revólver.

—Ahora —dijo el maestro cuando hubieron terminado—, estudiemos nuestra prisión.

—¡Oh, marinero! ¡Vamos a ser libres! —exclamó Cardoso.

—¿Te has vuelto loco, hijo mío?

—Mira aquí.

—¡Una chimenea!

—Acaso podamos salir por aquí. Busquemos, marinero.

Tomaron una bujía y se acercaron a la chimenea que ocupaba la pared de enfrente de la, puerta de entrada. Cardoso examinó el cañón y lo encontró bastante ancho para permitir él paso de un hombre de corpulencia ordinaria.

—Estamos salvados —dijo.

—¡Dios sea loado! —exclamó el maestro—. ¿Será muy alto el cañón?

—Tres metros apenas.

—No perdamos tiempo entonces.

—¿Pero el tejado será alto?

—La casa me parece más bien baja y además la rodea un canalillo lleno de agua.

—Es verdad, y en caso desesperado saltaremos al canalillo, que me parece bastante profundo.

—¿Subimos?

—Ayúdame y subiré yo.

El marinero asió a Cardoso por los pies y le empinó a lo alto. El valiente muchacho se agarró a unos resaltos que debían haber servido a los limpiachimeneas, y ayudándose con las rodillas, se puso a trepar con la ligereza de una ardilla. Al llegar a la salida se detuvo, encontrándose aprisionado en una especie de caperuza, provista de algunas aberturas bastante pequeñas.

—¿Qué hacemos? —preguntó el maestro.

—Es necesario derribar la caperuza.

—¿Tienes fuerza para hacerlo?

—Creo que sí.

Metió la mano por una de las aberturas y sacudió fuertemente los ladrillos. La caperuza, de ligera construcción, cayó encima de él.

—¡Uf! —exclamó Cardoso, aspirando con fruición el aire fresco de la noche—. Estamos salvados.

Se izó sobre el tejado y recorrió con la mirada los alrededores. Cerca de la casa había un árbol cuyo ramaje llegaba hasta el canalón del alero, favoreciendo el descenso.

—Sube, marinero —dijo, asomándose por el tubo de la chimenea—. Dentro de cinco minutos estaremos libres.

—Voy —respondió el maestro.

Empleando manos y pies trepó por el cañón de la chimenea y a los pocos segundos se reunía con Cardoso, que ya se había agarrado a una rama, dispuesto a dejarse caer a la calle.

—¿Ves a alguien? —preguntó el viejo lobo de mar.

—La calle está desierta —respondió el muchacho.

—¿No hay hombres junto a la puerta?

—No veo a nadie.

—Descansemos, y, sobre todo, no hagamos ruido alguno.

A horcajadas por las ramas, ganaron silenciosamente el tronco del árbol y se deslizaron hasta el suelo. Apenas el maestro se encontró libre, se irguió con un salto de fiera, exclamando con intraductible acento de odio:

—En marcha, hijo mío.

Doblaron a prisa la esquina de la casa y echaron a correr por la calle que tenían delante. Habían recorrido apenas cien metros cuando ambos quedaron parados a la vista de un hombre que avanzaba a paso lento, rozando el muro de la casa. Aunque la noche era oscura, los dos marineros le habían conocido.

—¡Calderón! —exclamó Cardoso.

—Es Dios quien nos lo envía —murmuró el maestro con voz lúgubre—. ¡El Destino nos debía esta revancha!

—Cuida de que no se nos escape, marinero.

—El traidor morirá.

—Ten cuidado, no vaya a llevar armas.

—Te repito que le mataré.

Empujó a Cardoso detrás de una esquina y se puso delante con la terrible navaja, empalmada, recogido sobre sí mismo como un tigre que va a lanzarse sobre su presa.

El agente del gobierno, que sin duda se dirigía a la casa del cónsul argentino, avanzaba sin desconfianza, con su calma acostumbrada y sumergido, al parecer, en profundas reflexiones. Ni siquiera había fijado su atención en aquellos hombres que, acaso, ni había visto.

—¡Ya está aquí! —murmuró el marinero cuando le tuvo cerca.

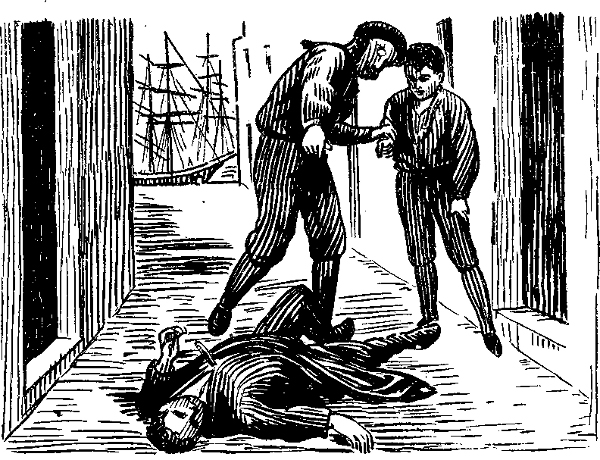

Dio un salto adelante y cayó con ímpetu irresistible encima del agente, agarrándole fuertemente por la garganta.

—¿Me conoces, traidor? —le rugió en el oído el marinero, mientras Cardoso se ponía detrás de él con la faca en la mano.

El agente del gobierno, al verse entre sus antiguos compañeros, a los que había vilmente traicionado, y a los que creía prisioneros en la casa del cónsul argentino, se puso pálido como un cadáver e intentó por un esfuerzo desesperado sustraerse a la presión que le asfixiaba.

—¿Me conoces, traidor? —repitió el maestro con acento terrible.

—Perdón —balbuceó el agente.

—¡Tómalo!

La afilada navaja del maestro se hundió hasta la empuñadura en el corazón del señor Calderón, el cual se desplomó al suelo como herido por el rayo.

—¡Que así concluyan todos los traidores! —dijo el maestro.

—Huyamos, Diego —aconsejó Cardoso.

—Sí, huyamos y procuremos embarcamos esta misma noche en cualquier barco.

Volvieron a emprender la carrera hacia el Oeste, y saliendo de la ciudad se encaminaron a la bahía, en la cual se veían varios buques fondeados. Iban a dirigirse a la oficina de Sanidad para informarse de si había en el puerto alguna nave del Paraguay, cuando divisaron un hombre a caballo que trotaba hacia la población.

Una exclamación se escapó a ambos fugitivos:

—¡Ramón!

El jinete, que ya les había dejado atrás unos cuantos pasos, volvió el caballo y en breves instantes estuvo junto a ellos.

—¡Diego! ¡Cardoso! —exclamó echando pie a tierra de un salto—. ¡Ah, por fin os encuentro!

—Amigo mío, llega usted en buena ocasión —dijo el maestro estrechando enérgicamente la mano del bravo gaucho.

—¿Ha llegado usted hoy?

—Hace dos horas, después de cinco días de galopar como un demonio, y ahora iba en demanda del Consulado.

—Es inútil que lo busque.

—¿Por qué?

—Porque vamos huyendo.

—¿Y el señor Calderón?

—Le hemos matado hace poco.

—¡Cómo!

—Era un traidor.

—Lo había sospechado. Vengan conmigo.

—Le seguimos.

El puerto estaba cerca. Diego corrió a la Sanidad y allí supo que en la bahía se encontraba un barco con bandera del Paraguay y que debía zarpar al ser de día.

Sin perder tiempo, alquilaron una embarcación, y dos horas después se encontraban en el camarote del capitán, al cual contaron sus extraordinarias peripecias.

A las cuatro de la mañana, con marea alta, el buque desplegaba sus velas, llevándose a los portadores del tesoro y a Ramón que no había querido abandonar a sus viejos y valerosos amigos.