EL CACHALOTE

A aquel anuncio que para los tres tenía grandísima importancia por la condición en que se encontraban, tan lejos de tierra y en aquel globo que de un momento a otro podía caer al mar para no volverse a levantar, el maestro y Cardoso se pusieron en pi e de un brinco, precipitándose al parapeto de la barquilla.

El agente del gobierno no se había Equivocado. Hacia el Sur, sobre la límpida y azul superficie del Océano aparecía distintamente un gran punto negro que parecía dirigirse al Este, esto es, en el mismo rumbo que seguía el aeróstato. No se distinguía sobre él ningún penacho de humo, ni blanqueaba nada que señalase una vela, pero su forma alargada semejaba a la de una nave y, cosa importante, a pesar de la lejanía, aquel extraño barco parecía adelantar con no común velocidad.

—¿Qué será aquello? —se preguntó el maestro que aguzaba la vista—. Ni humo, ni velas, ni mástiles. ¡Es un nuevo género de buque!

—¿Será acaso un despojo? —preguntó Cardoso.

—No avanzaría, y en cambio, corre con notable velocidad.

—¿Será acaso algún acorazado? Tú sabes que algunos no tienen más árbol que el mástil de señales.

—Pudiera ser un acorazado. ¡Oh! ¡Si yo tuviera un catalejo!

—¿A qué distancia calculas que está ese barco?

—A ocho o diez millas.

—¿Y si le hiciésemos señales?

—No es mala idea, Cardoso; dame la carabina y dispararé un tiro.

El muchacho tomó el arma, la cargó con cuidado y la pasó al maestro, el cual disparó al aire.

Las detonaciones se propagaron a gran distancia, pero no tuvieron respuesta. Antes a los dos marineros les pareció que la misteriosa nave redoblaba su marcha.

—Esos caballeros no están muy bien educados —dijo Cardoso sonriendo—. Cuando se saluda es costumbre que respondan.

—A mí me parece extraño que no nos hayan visto. ¡Por Baco! Si estuviésemos rodeados de nubes o de montañas lo comprendería, pero navegamos en medio de una atmósfera purísima. ¿Qué opina usted, señor Calderón?

—Nada —respondió el agente.

—Me parece que a, usted no le hace ninguna impresión la presencia de ese barco. Sin embargo, señor, se trata de nuestro pellejo.

El agente no se molestó en responder.

—Como usted quiera, señor —dijo el maestro un poco picado—. No es usted un compañero de viaje muy amable, le aseguro…

—¿Y qué resuelves hacer ahora, marinero? —preguntó Cardoso—. Es necesario emplear todos nuestros medios para acercarnos a esa condenada nave.

—Lo sé, pero no se me ocurre ningún medio —respondió el maestro que se rascaba furiosamente la cabeza, como si de aquel modo fuese a extraer de ella cualquier idea.

—¡Ya lo he encontrado! —exclamó de pronto el muchacho—. ¿No podríamos descender un poco?

—¡Muy bien dicho, hijo mío!

—A pocos centenares de metros del Océano, esos navegantes nos verán seguramente, tanto más cuanto que el viento nos empuja siempre sobre su ruta.

—Tienes razón.

—Bajemos, pues.

—Eso en seguida está hecho, Cardoso.

El maestro, sin calcular las desastrosas consecuencias que podría acarrear aquel descenso en el caso de que no fuesen recogidos, aferró sin titubear la, cuerda de la válvula y dio un tirón. Pronto hacia la cima del aeróstato se oyó un ligero silbido, seguido en seguida de una serie de pequeñas detonaciones. El gas, que no deseaba más que una salida para librarse de la envoltura de seda, escapaba rápidamente.

El globo comenzó en seguida a descender lentamente con mi largo cabeceo, aunque continuando su avance hacia el Este o sea hacia el supuesto navío, que continuaba su rápida marcha.

Cardoso, con los ojos clavados en el barómetro, que continuaba subiendo, contaba:

—Dos mil quinientos metros…, dos mil…, mil quinientos…, mil…, quinientos…, trescientos.

—¡Basta! —dijo Diego, soltando la cuerda.

Los dos se precipitaron al borde de la barquilla. Por debajo de ellos a muy poca distancia mugía el Océano, recorrido por largas oleadas espumeantes que se alzaban hacia el globo como si estuvieran deseosas de atraerlo y tragarlo.

El barco continuaba navegando a unos seis o siete kilómetros, pero, cosa extraña, sobre él no se divisaba ni la blanca superficie de la toldilla, ni un mástil cualquiera, ni una chimenea, ni una maniobra.

El maestro y Cardoso se miraron mutuamente a la cara, interrogándose con las miradas.

—¿Comprendes tú algo de esto? —preguntó por fin el muchacho.

—Temo haber cometido una gran animalada, hijo mío —respondió el maestro.

—¿Por qué, mi buen Diego?

—Porque aquello no debe ser un barco.

—¿Pues qué quieres que sea?

El maestro no respondió. Curvado sobre el borde de la barquilla, con las manos formando visera ante los ojos para defenderse de los rayos del sol, miraba fijamente, con la frente arrugada, a la supuesta nave. De pronto se le escapó un grito de rabia.

—¡Maldición…!

—¿Qué ha pasado? —preguntó Cardoso con inquietud.

—¡Mira!

El muchacho miró en la dirección indicada e hizo una mueca de estupor. La pretendida nave, que pocos momentos antes navegaba, había desaparecido.

—¿Hundida? —preguntó aquél.

—¿Lo ves?

—¿Entonces, era un despojo?

—No; una ballena, un cachalote, un monstruo marino en suma.

—¡Es imposible!

—He visto yo, con estos ojos que todavía están buenos cómo se levantaba su cola y bajaba después.

—¡Y hemos sangrada a nuestro globo por una ballena!

—¡Y qué sangría, Cardoso! ¡No estamos más que a ciento cincuenta metros sobre la superficie del mar!

—Pero tenemos lastre, Diego.

—Lo sé, pero nuestra situación ha empeorado y el viento sopla obstinadamente del Oeste.

—Y las nubes se levantan —dijo el agente del gobierno, saliendo de su mutismo.

En efecto, hacia el Oeste, allí donde el Océano se confundía con el cielo, una masa cine se iba haciendo cada vez mas negra, había aparecido y subía con cierta velocidad, agrandando a ojos vistas. Podía traer solamente un buen, aguacero, pero también podía desencadenar una de esas tempestades que gozan de triste fama en las costas de América meridional, y especialmente de Patagonia.

—Todo se pone en contra nuestra —dijo el maestro, moviendo a un lado y a otro la cabeza—. Tengo curiosidad por saber cómo concluiría este malhadado viaje.

—Ya nos ocuparemos más tarde de eso, marinero —dijo Cardoso, que no parecía muy asustado— por ahora ocupémonos de nuestra comida, interrumpida por esa condenada ballena. A la mesa, señor Calderón, si tiene usted apetito.

El valiente muchacho se sentó sobre los saquetes de arena y se puso a deshacer algunas galletas mientras el maestro, vuelto a su buen humor, abría una caja de carne en conserva y hacía saltar el cuello a una botella de viejo vino de España, sacada del fondo de una caja, donde hacía compañía a un barril de whisky, de capacidad de unos veinte litros, y que debía ser de no poca utilidad en aquellos momentos.

Concluida la comida, no demasiado suculenta pero bastante substanciosa y abundante, los dos marineros encendieron las pipas y se volvieron a poner en observación. El agente del gobierno, que se había vuelto a quedar mudo e impasible, se tendió a su vez sobre los sacos, sumergiéndose en profunda meditación.

El globo, a pesar de la «sangría» sufrida, como decía Cardoso bromeando, se comportaba siempre bien, volando rápidamente sobre las ondas del Océano a ciento cincuenta o ciento sesenta metros do altura. No obstante, sea por la pérdida; de gas o por algún defecto de construcción, alguna vez hacía bruscos descensos hasta llegar a pocos metros de la superficie líquida, para luego volver, de pronto, a la altura anterior.

El viento desgraciadamente no dalia señal de cambiar, alejándolos cada vez más de la costa americana, que ahora debía estar únicamente a algunos centenares de millas y por añadidura la nube señalada no cesaba de levantarse adquiriendo tintes amenazadores.

Hacia el mediodía, cuando mayor era el calor, un extraño fenómeno vino a romper la monotonía del viaje. Mientras los dos marineros aguzaban la vista hacia el Norte con la esperanza de descubrir algún velero o algún vapor que los recogiese, divisaron, con la sorpresa que puede imaginarse, un globo un poco más pequeño que el suyo, pero exactamente igual en la forma, y que también llevaba en la barquilla dos hombres que parecían ocupados en observar la misma dirección.

—¿Cómo? —exclamó el maestro, no queriendo creer a sus ojos—. ¡Otro globo! ¿Estoy soñando o el vino de España me ha emborrachado?

—No, no sueñas, porque yo lo veo también dijo Cardoso con viva emoción.

—Pero ¿qué hace aquel globo? ¿De dónde viene, que antes no lo hemos visto?… ¡Señor Calderón!… ¡Señor Calderón!…

El agente del gobierno se incorporé lentamente, miró por algunos instantes al globo que corría en la misma dirección que el tripulado por ellos.

—¡Calla! —exclamó el maestro, que iba de sorpresa en sorpresa—. ¡Los hombres se han convertido en tres!

—Y se convertirían en cuatro si el nuestro tuviese otros tantos —dijo el agente del gobierno.

—¿Y por qué, señor? —preguntó Cardoso.

—Porque aquél es nuestro mismo globo.

—He aquí una cosa que me resisto a creer —dijo el maestro—. Le digo a usted que ése es otro globo y no me gustaría que esos hombres fuesen brasileños o argentinos, lanzados tras nuestro rastro para quitarnos el tesoro del presidente.

—Levanten ustedes los brazas.

El maestro obedeció y vio que uno de aquellos hombres hacía exactamente lo mismo. Pero poco convencido, renovó los movimientos, agitó el sombrero, hizo, ondear el propio pañuelo, después desplegó una pequeña bandera con los colores paraguayos y les vio hacer otro tanto con escrupulosa precisión.

—Es un fenómeno muy extraño —dijo.

—Pero bastante común —respondió el señor Calderón, que se había puesto locuaz, cosa verdaderamente insólita.

—¿Y cómo se llama?

—El espejismo.

—¿Y cómo ocurre?

—Basta que las capas atmosféricas tengan, desiguales densidades. Entonces los rayos solares, refractándose, dan una segunda imagen de los objetos que a la vista aparecen como reflejadas en un espejo. En nuestro caso las capas de aire que tienen densidades desiguales están próximas al mar, pero ocurre a veces que son las capas superiores y entonces los objetos se reflejan cabeza abajo.

—He oído también hablar de ese fenómeno, señor Calderón. Un amigo mío que formó parte de la expedición a Egipto con el gran Napoleón, me narró muchas veces, las grandes desilusiones sufridas en aquellos arenales a causa del espejismo.

—En las llanuras arenosas el fenómeno es comunísimo a causa del gran calor.

De pronto el globo desapareció.

—Buen viaje —dijo Cardoso.

—El fenómeno ha terminado —dijo el agente—. Las capas de aire han recuperado su equilibrio.

Después abandonó el observatorio y se volvió a tumbar en sus sacos y no habló más.

El maestro y el muchacho continuaron en observación escrutando siempre el horizonte que se mantenía obstinadamente desierto y siguiendo con alguna ansiedad el negro nubarrón que no cesaba de elevarse, amenazando invadir todo el cielo.

Hacia las tres de la tarde el viento que hasta ahora se había mantenido débil, aumentó casi repentinamente. Una racha salió del seno del nubarrón y barrió el Océano, levantando gran oleaje y zarandeando vivamente el aeróstato, que redobló su marcha ora levantándolo, ora dejándolo caer.

Poco a poco el agua adquirió un tinte más oscuro y comenzó a rebullir como agitado por fuerzas submarinas; inmediatamente se formaron olas que corrían de Oeste a Este, chocando entre sí y deshaciéndose con grandes mugidos.

Algunos rociones llegaron hasta la barquilla, que algunas veces descendía varios metros, como si al globo le faltaran las fuerzas de vez en cuando.

—Vamos empeorando —dijo Cardoso, que observaba atentamente el aeróstato—; el pobrecillo sigue perdiendo sangre poco a poco.

—Demasiado, hijo mío —respondió el maestro, que se había puesto pensativo—. El gas escapa a través del tejido y no se me ocurre ningún, modo de evitarlo.

—¡Y la tempestad a la espalda!

—No te apures, Cardoso. Mientras tengamos lastre que arrojar no corremos peligro.

—Pero el huracán, puede llevarnos muy lejos y vaya usted a saber cuándo volveremos a ver la costa americana.

—Cuento con el encuentro de algún barco.

—Pero estos parajes son muy poco surcados por los buques.

—Lo sé, pero podremos encontrar algún ballenero en ruta para las regiones antárticas. ¡Oh!…

—¿Qué pasa?

—¡Mira allí abajo!… Todavía aquel maldito monstruo que nos obligó a sangrar al globo.

En efecto, a cuatro o cinco millas hacia el Este se veía sobresalir de las olas una enorme masa negruzca, la cual lanzaba al aire chorros de vapor de agua, emitiendo al mismo tiempo fuertes sonidos metálicos que parecían producidos por una impetuosa corriente de aire dentro de un tubo de bronce.

—Es una ballena, sin duda —dijo el muchacho.

—No; debe ser un cachalote porque veo una columna de vapores. Un feo monstruo, hijo mío, especialmente cuando está encolerizado.

—Se acerca rápidamente a nosotros.

—Dentro de pocos minutos lo tendremos aquí, porque se dice que las ballenas y los cachalotes corren la friolera de 660 metros por minuto.

—Entonces, emplearán muy poco tiempo para dar la vuelta al mundo.

—El capitán de un ballenero, a cuyas órdenes hice una campaña, me dijo que les bastarían 47 días, siguiendo el ecuador, suponiendo que doce horas al día les son suficientes para descansar, y solamente veinticuatro días para ir de un polo al otro.

—¿Has pescado ballenas alguna vez?

—He arponeado junto al Cabo de Hornos a una que tenía veintidós metros de longitud.

—Se me ocurre una idea, marinero.

—Tú dirás, hijo mío.

—¿No podríamos hacernos remolcar por ese monstruo, que me parece se dirige a la costa americana? Tenemos un ancla que nos puede servir para…

—¡Tú estás loco, caray! No tengo ganas de dar un paseo al fondo del mar.

—Tienes razón, marinero. No había pensado que semejantes gigantes pudiesen hundirse a su placer. ¡Aquí está!… ¡Por Baco, y qué feo es!

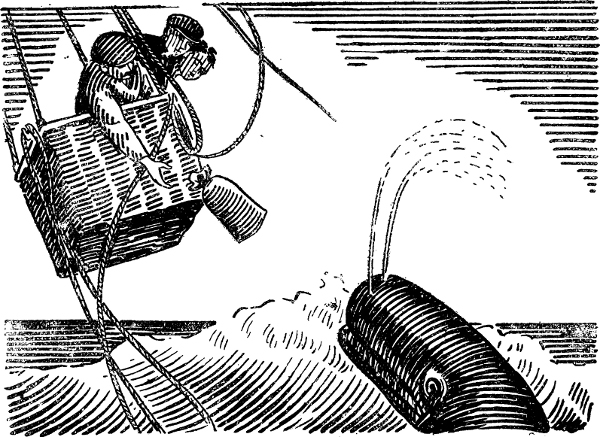

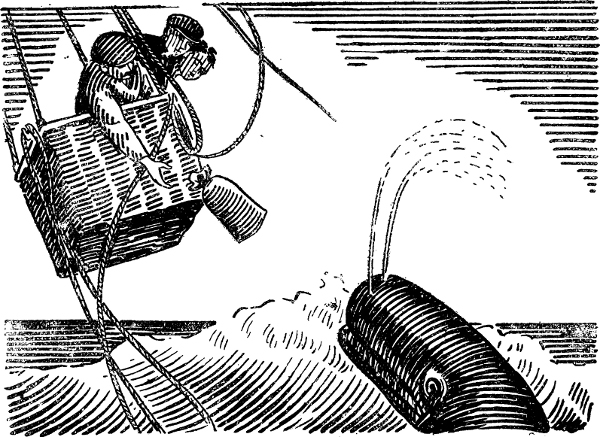

El cachalote, que avanzaba con extraordinaria velocidad, no estaba todavía más que a unos centenares de metros del aeróstato, el cual, sin duda, había atraído su atención.

Era enorme, y solamente el verlo, aun desde lo alto del globo, producía cierto escalofrío. Mediría unos dieciséis metros, con un diámetro de tres y medio o acaso cuatro, y su cabeza era tan grande como el tercio de su longitud.

Su boca desmesurada, capaz de contener varios barriles y de tragarse a un tiburón de los más grandes, mostraba ciertos dientes cónicos que no pesarían menos de cuatro kilogramos cada uno.

Al llegar cerca del globo, que se encontraba a cincuenta o sesenta metros de la superficie del mar, el monstruo se paró como asombrado, acechándole con sus feos ojillos de amarillos reflejos; después comenzó a dar señales de violenta cólera, emitiendo largos bramidos y rociando agua hasta mucha altura, con su poderosa cola hendida.

No obstante su mole, comenzó a moverse con extraordinaria velocidad, siguiendo al globo; después, sumergiéndose hasta más de la mitad, con un vigoroso coletazo sacó fuera del agua más de un tercio, con la enorme boca abierta, intentando, sin eluda, llegar hasta la barquilla.

—¡Oh, querido amigo, no somos gente que se deje tragar como boquerones! —dijo el maestro—. Espera un poco que te voy a dar alguna cosa que masticar que nos pondrá a cubierto de tus ataques.

Cogió un saquete de arena y lo lanzó a las fauces del gigante, que en el acto las cerró con un golpe seco. El globo así aligerado, dio un salto brusco, elevándose a unos seiscientos metros en el aire, tal es la sensibilidad de estos vehículos aéreos, a los cuales basta la disminución de unos cuantos gramos para elevarse.

El cachalote, no satisfecho con aquel cebo insólito, y acaso asustado por la imprevista elevación del globo, se revolvió bruscamente sobre un costado, azotando con furor el agua y después se sumergió, formando un ancho remolino.

—¡Buen provecho! —gritó Cardoso.

En aquel momento el sol apareció en el horizonte y la negra masa de vapores que ya había invadido casi por completo el cielo, se iluminó bajo la vivida luz del primer relámpago.