Se pasó los días siguientes anotando en el catálogo los libros retrasados. Y este trabajo mecánico respondía al orden que se estableció progresivamente en su espíritu. Incluso la encuadernación diaria de los periódicos, que siempre había sido para ella una obligación fastidiosa, la ayudaba a aquella reconciliación con la vida. Ahora, de vez en cuando, leía rápidamente fragmentos enteros de tal o cual artículo. Se alegraba de su inanidad, en la que hallaba la mejor prueba de que nada podía perturbar el sentido común de la rutina humana…

«El Führer fingía un ataque de nervios cada vez que lo contrariaban…». Estorbada por una visita, no encontraba enseguida el texto interrumpido y sus ojos recorrían las secciones contiguas. La queja de aquella parisina que en «Cartas al director» se indignaba de que «las placas con los nombres de las calles estén tapadas por las marquesinas de los cafés». Luego la presentación de una joven actriz: «Educada en el convento de los Pájaros, actúa en Antoine et Antoinette…». Encontrando al fin el primer texto, se enteraba de que eran las últimas confidencias de Ribbentrop: «No acabo de entenderlo. Hitler era vegetariano. No soportaba comer la carne de un animal muerto. Nos llamaba Leichefresser, comedores de cadáveres. Incluso cuando yo iba de caza, debía hacerlo secretamente, porque desaprobaba la caza. Entonces, ¿cómo un hombre así puede haber ordenado matanzas en masa?»… Y la página siguiente estaba ocupada por el gran esquema de la «bomba de plutonio» con explicaciones casi sabrosas de su potencia mortífera. Antes de la llegada del siguiente lector, Olga tuvo tiempo de ver la foto de un joven músico de cabello rizado. Al pie de la foto se leía: «Romano Mussolini toca admirablemente bien la guitarra. El hijo del Duce es un buen muchacho que lo ha olvidado todo del pasado y que querría que el mundo entero hiciera otro tanto»…

Los lectores entraban, dejaban sus libros en el mostrador y este gesto servía de excusa para entablar la conversación. El antiguo oficial de caballería censuraba a los norteamericanos «que dejaron escapar a Goering». Macha cuchicheaba sobre su viaje secreto a Niza lanzando a la puerta miradas exageradamente inquietas… Los lectores tomaban la sonrisa de Olga como señal de interés, pero Olga sonreía sin darse cuenta, contestando mentalmente a los ecos profundos de sus propios pensamientos. «Yo creía que la sensatez consistía en expulsar ese delirio que los otros no advierten. Y resulta que es todo lo contrario. Sensato es aquel que sabe permanecer en cierta manera ciego. Que no se desgarra el corazón afrontando toda esa locura cotidiana. Que acepta la tranquilizadora falsedad de las palabras: guerra, criminales, triunfo de la justicia, ese joven guitarrista inocente que ha olvidado el pasado, y esa Macha que se burla de ese pasado porque tiene un cuerpo bello que goza y hace gozar…».

Emergió bruscamente de su pensamiento. Delante del mostrador, la directora del hospicio estaba hablando del entierro de Xenia, la mañana siguiente. «¡Oh, sabe usted, querida Olga! A nuestra edad (claro que usted es más joven que yo), se pregunta ya una: ¿la próxima salida será acaso para mí?»…

Durante aquellos días de puesta en orden, supo explicarse también la maduración de su hijo, repentina y totalmente inadvertida por ella. El argumento de la guerra adquirió una sencillez aritmética: 39-45, seis años. Seis años de extraña supervivencia en la que todo lo que podía proteger a su hijo había desaparecido. Medicinas, alimentos, complicidad de los otros cada vez más escasa… Un recuerdo, sobre todo, le acudía con insistencia a la memoria: aquella vuelta del mercado, un día gris, empapado por la lluvia. Un mercado triste, desierto, en el que un cazador le había vendido, increíblemente cara, como se vendían todos los víveres en aquella época, un ave de plumaje ocelado y pico manchado de sangre seca. Envuelta en una hoja de papel, el ave parecía aún tibia, a pesar del viento otoñal. Su cuerpo era flexible, incluso se hubiera dicho fluido, debido a las plumas, muy lisas, y a la poca carne que cubrían… Hubo un momento en la carretera en que Olga hubo de apartarse en el arcén para evitar el barro que saltaba de las ruedas de una columna de camiones militares. La risa estridente de una armónica le hirió los oídos. Prosiguió su camino, bajo el cielo aplastante, bajo la lluvia. El cuerpo del ave calentado en el hueco de su mano era la única expresión de vida conservada en aquel universo de barro y frío… Le dio tiempo a preparar la comida antes de que el niño, acostado con la pierna en un entablillado de escayola, le pidiera que le enseñase el ave…

Si, toda la guerra se condensó en aquel regreso, en su miedo de que el niño viera la bella ave transformarse en una porción de comida… Tenía siete años cuando, en la primavera de 1939, se habían marchado de París y habían venido a Villiers-la-Forêt. Siete años más seis años hechos invisibles por la guerra. Más este año 46 que pronto se iba a acabar. Catorce años.

Además, el tiempo en que vivían los emigrantes, sobre todo dentro de la Horda, era, asimismo, muy singular. Un tiempo hecho de su pasado ruso, del que surgían, a veces, en medio de la vida francesa, huraños, torpes, prosiguiendo en soliloquio la conversación comenzada en su vida de antaño. Todos tenían la edad de sus últimos años pasados en Rusia. Y a nadie le extrañaba ver a un hombre de cabello gris agitarse como un chiquillo fingiendo combates con sable, cabalgadas fogosas, cabezas cortadas…

Un día, pensando en aquel niño que no había cambiado en ella durante tantos años, lo imaginó vestido de joven centinela… Algún tiempo antes de su ruptura, su marido había enseñado al niño a montar la guardia en el recibidor de su piso parisiense. El niño se ponía una guerrera que le había confeccionado ella con el antiguo uniforme de su marido, cogía su fusil de madera y se petrificaba en una solemne actitud de firmes acechando el ruido de los pasos en la escalera. Después de su separación y de la marcha del padre, había seguido montando guardia durante varias semanas. Olga veía su pequeña figura inmóvil en el recibidor oscuro, sentía ganas de explicárselo todo, pero le faltaba el valor: el padre se había ido aparentemente para una larga, muy larga misión. El niño lo había adivinado por sí mismo y había puesto fin a sus guardias. Como si hubiera advertido el malestar de su madre y hubiera querido evitarle cualquier nuevo dolor…

Si, para ella había seguido siendo aquel niño silencioso que monta una guardia secreta y desesperada.

El día del entierro de Xenia, todo el mundo en la pequeña iglesia rusa de Villiers-la-Forêt experimentó esa sorpresa aparentemente trivial pero tanto más impresionante por ello: en la Horda se moría como en todas partes, se crecía y se envejecía y toda una generación rusa había nacido en aquel suelo extranjero, todos aquellos jóvenes que nunca habían visto Rusia. Como por ejemplo el hijo de la princesa Arbélina que permanece ahí, detrás de un pilar, examinando con curiosidad un icono oscurecido por las llamas de los cirios…

Olga escuchaba sin oír realmente la voz del sacerdote y las vibraciones sonoras del coro, y se extrañaba de la insignificancia de los pensamientos que en un momento tan grave no lograba rechazar. Recordó de nuevo el sueño de Xenia: ir en primavera a coger las misteriosas flores blancas en el bosque detrás de la Horda. «¿Qué queda ahora de este sueño?». La pregunta parecía estúpida. Sin embargo, adivinaba que contestando «¡Nada!», habría traicionado a alguien que escuchaba sus pensamientos. Veía el contorno de la cara pálida de Xenia en medio de los adornos blancos del ataúd. Y la pregunta que la irritaba por su candidez: «Pero ¿qué quedará de este bosque primaveral?», daba de pronto en lo esencial de su vida, de la vida de toda aquella gente tan diferente, apiñada bajo la bóveda baja de la iglesia, de la vida de aquel día de otoño azul cuyo cielo aparecía cuando un rezagado abría tímidamente la puerta…

En aquel momento, descubrió a su hijo medio oculto por un pilar. Hubo de cerrar los ojos, hasta tal punto la visión de aquel adolescente mezclado con los otros, apartado de ella, independiente y abandonado a sí mismo, la llenó de una ternura luminosa y punzante.

Fue aquella tarde, cerca ya del anochecer, cuando Olga vio debajo del viejo aparador de la cocina un lápiz de color naranja que había rodado hasta aquel rincón estrecho y polvoriento, inaccesible al vaivén de la bayeta…

La infusión de flores de lúpulo se enfriaba en su pequeño cazo de cobre. Como antes… Sonaban las horas a lo lejos, los árboles desnudos alrededor de la Horda ya no podían retener su vibración musical. Aprovechando la espera, Olga fregaba el suelo: por la mañana, al entrar en una cocina limpia, le sería más fácil empezar su jornada, pensaba, y se echaba en cara todas aquellas pequeñas debilidades que en lo sucesivo llenarían sus días.

Vio el lápiz sin reconocer a primera vista el color. Su mano palpó en el polvo a pocos centímetros de su escondite, pero no lo alcanzó. Se inclinó más, con la cara casi tocando el suelo, el brazo extendido, el hombro oprimido contra el ángulo del aparador. Una especie de capricho supersticioso le imponía aquella búsqueda… Unos cuantos movimientos amplios de la bayeta consiguieron desplazar el lápiz. Rodó por el suelo con un ligero ruido. Era el lápiz que había visto entre las hojas del cuaderno de su hijo. Un lápiz de color naranja. Le quitó el polvo, se lavó las manos. Y de pronto aquel color reavivado la cegó. «Pues si es el mismo que…», murmuró, y cruzando el pasillo abrió la puerta del cuarto de los libros.

Subida en una silla, retiró del ángulo más alejado de la estantería unos cuantos volúmenes al azar. Abrió uno, después otro. Casi en cada página había, unas veces un párrafo señalado con un trazo vertical, y otras, una frase subrayada con una raya horizontal. Eran libros de medicina que trataban de las enfermedades de la sangre. La enfermedad de su hijo sobre todo.

Siempre había creído que aquellas líneas de trazo intenso eran resultado de las lecturas de su marido. A menudo lo imaginaba así: un hombre de frente surcada por una arruga dolorosa, de ojos afligidos que buscaban en aquellos párrafos un motivo de esperanza. Olga le perdonaba mucho, casi todo, por aquellas páginas marcadas de color naranja… Los dos últimos tomos de aquella hilera habían sido comprados ya después de su ruptura. Poniéndose de puntillas, consiguió alcanzarlos. Bajo sus dedos, que nunca habían visto Rusia. Como por ejemplo el hijo de la princesa Arbélina que permanece ahí, detrás de un pilar, examinando con curiosidad un icono oscurecido por las llamas de los cirios…

Conocía el contenido de estos dos libros hasta en la división de los capítulos, y en éste hasta aquella mancha transparente, en la página 42, parecida a la de la estearina fundida. No leía, pero reconocía la entonación de su propia voz, que había pronunciado silenciosamente, tantas veces, cada una de aquellas palabras, esperando descubrir un pronóstico alentador, un medicamento nuevo… Ahora, sentía fijarse en aquellas páginas la mirada de su hijo. Levantaba la vista e, incrédula todavía, murmuraba: «Así pues, sabe todo esto…». Luego, repetía las frases que había subrayado él.

«El hemofílico ha de ser un hombre de oficina y no ejercer un oficio de fuerza»…

«El ochenta por ciento de los hemofílicos no llega a los veinte años»…

«La transmisión puede saltarse una o dos generaciones»…

«Uno de los hemofílicos estudiados por el profesor Lacombe tenía anquilosadas las cuatro articulaciones de las rodillas y de los codos, hasta el punto de ser verdaderamente inválido»…

«Aquellas pérdidas sanguíneas habrían provocado sin la menor duda la muerte a no ser por la repetición de las transfusiones»…

«Fue trasladado a otro departamento en el que no se le practicaron transfusiones y murió de hemorragia»…

«La inyección de cloruro de calcio no produce en el hombre trastornos de tipo alguno, mientras que basta a veces con introducir cincuenta centigramos de esta misma sal en el torrente sanguíneo de un perro de gran tamaño para matarlo en pocos segundos»…

«Tras una simple toma de sangre surge un hematoma que va desde el hombro hasta la mitad del antebrazo»…

«Hay que prohibir casarse a los enfermos»…

«Según Carrière, el cuarenta y cinco por ciento de los hemofílicos muere antes de llegar a los cinco años, sólo el once por ciento llega a los veintiún años»…

«Por la noche el enfermo ha sufrido algunos vómitos de sangre negra»…

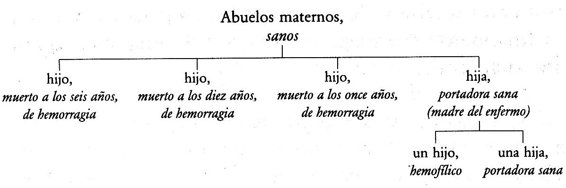

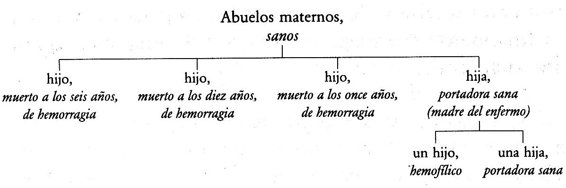

En una página, una gran cruz, hecha con el mismo lápiz color naranja, señalaba un extraño árbol genealógico: los antecedentes hereditarios y familiares de un hemofílico. Olga conocía a esta familia anónima como a la suya, con la cual la había comparado a menudo. Su mirada recorrió en una ojeada las líneas de parentesco parecidas a los vasos que transmitían la sangre enferma:

Olga alzó la vista por encima de la lámpara y creyó encontrar una mirada joven, tranquila y desengañada. «Así pues, lo sabía todo», repetía Olga. La mirada pareció asentir con un leve movimiento de los párpados.

Si no hubiera adivinado el secreto de aquella marca con el lápiz de color naranja, habría intervenido ciertamente la noche siguiente, cuando sorprendió de nuevo a aquel muchacho muy joven, frágil y de movimientos de bailarín, que se agitó junto al fogón.

El movimiento de aquel desconocido repitió con la fidelidad de una alucinación la escena ya vista: una rápida palpitación de su mano sobre el recipiente de cobre, un giro rápido hacia la mesa, hacia el cuaderno, un segundo de inmovilidad, una indolencia exagerada de los dedos que hojeaban las páginas…

Si, al observar aquel revuelo de movimientos a través de la puerta entreabierta del cuarto de baño, lo habría interrumpido con un grito de reprobación, una llamada al orden… No, más bien con unas palabras insignificantes, para evitarle la vergüenza.

Permanecería callada. Y sin embargo, la semejanza con la noche de septiembre, la noche del jardín, fue total. Con la posible diferencia de un simple matiz: esta vez sólo tardó un instante en reconocer a su hijo en aquel joven extraño. Si, un instante, el tiempo de contener el grito en sus labios, de transformarlo en palabras anodinas y, finalmente, en silencio. Pero, sobre todo, esta vez no hubo ya duda.