La enfermera de cirugía Jenna Spinelli había estado un curso por encima de mí en el instituto. Sus tranquilos ojos grises tenían motas azules y sus manos estaban hechas para tocar conciertos de piano.

Las noticias no eran tan sombrías como yo temía, ni tan buenas como me hubiese gustado. Los signos vitales del jefe eran estables, pero no vigorosos. Había perdido el bazo, pero podría vivir sin él. Un pulmón había resultado perforado, pero no de forma irreparable, y ninguno de sus órganos vitales tenía daños irreversibles.

Requería complejas reparaciones vasculares, y el médico que encabezaba el equipo de cirugía estimaba que el jefe pasaría otra hora y media o dos en el quirófano.

—Estamos bastante seguros de que saldrá relativamente bien de la operación —dijo Jenna—. El desafío será evitar las complicaciones postoperatorias.

Karla se dirigió a la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos para compartir la información con la hermana del jefe y Jake Hulquist.

Cuando me quedé a solas con Jenna en el vestíbulo, traté de que fuese sincera.

—¿Has contado todo lo que ocurre o te has guardado algo?

—Las cosas son tal como las dije, Rarillo. No suavizamos las malas noticias para el cónyuge. Lo decimos de forma directa, y de una vez.

—Esto es un marrón.

—Gigantesco —coincidió—. Sé que eres su amigo.

—Así es.

—Creo que posiblemente saldrá de ésta —afirmó—. No sólo de la operación, sino que volverá a su casa andando.

—Pero no garantizas que ocurra.

—¿Hay garantía de algo? Está destrozado por dentro. Pero no es ni la mitad de grave de lo que suponíamos cuando lo tendimos sobre la mesa de operaciones para abrirlo. La posibilidad de sobrevivir a tres disparos en el pecho es una contra mil. Tiene una suerte increíble.

—Si esto es suerte, lo mejor será que no vaya nunca a Las Vegas.

Delicadamente, me bajó el párpado inferior y examinó el paisaje inyectado de sangre que quedó a la vista.

—Pareces exhausto, Rarillo.

—Ha sido un día muy largo. Ya sabes, el desayuno comienza temprano en el Grille.

—Fui con dos amigos el otro día. Nos preparaste el almuerzo.

—¿De veras? A veces tengo tanto que hacer en la plancha que no me queda tiempo ni para mirar a mi alrededor y ver quién está allí.

—Tienes talento.

—Gracias —respondí—. Eres muy amable.

—Me han dicho que tu padre está vendiendo la luna.

—Sí, pero no es un lugar recomendable para tener una casa de vacaciones. No hay aire.

—No te pareces nada a él.

—¿Quién querría parecerse a mi padre?

—La mayor parte de los tíos.

—Creo que te equivocas.

—¿Sabes una cosa? Deberías dar clases de cocina.

—Lo que más hago es freír.

—Aun así, me apuntaría.

—No es lo que se dice una cocina saludable —dije.

—De algo hay que morir. ¿Sigues con Bronwen?

—¿Stormy? Sí. Es cosa del destino.

—¿Cómo lo sabes?

—Tenemos manchas de nacimiento idénticas.

—¿Te refieres a la que se hizo tatuar para tener la misma que tú?

—¿Tatuar? No. Es de verdad. Nos vamos a casar.

—Oh. No es lo que me habían contado.

—Te estoy dando una primicia.

—Espera a que las muchachas se enteren —dijo Jenna.

—¿Qué muchachas?

—Todas.

Aquella conversación no me parecía del todo comprensible.

—Oye —le dije—, soy una piltrafa viviente, pero no quiero dejar el hospital hasta que el jefe Porter salga del quirófano a salvo, como dijiste. ¿Hay algún lugar donde pueda ducharme?

—Hablaré con la enfermera jefe de la planta. Algo encontraremos.

—Tengo una muda en el coche —comenté.

—Pues vete a buscarla. Luego ve a preguntar a la sala de enfermeras. Yo me encargo de todo.

—Jenna —le dije cuando se volvía para irse—. ¿Has recibido alguna vez clases de piano?

—Claro que sí. Durante años. ¿Por qué me lo preguntas?

—Tus manos son muy hermosas. Me juego lo que sea a que tocas de maravilla.

Me dedicó una larga mirada que no pude interpretar. Había misterio en sus ojos grises moteados de azul.

—¿Eso de la boda es verdad? —soltó.

—El sábado —le aseguré, orgulloso de que Stormy me hubiera aceptado—. Si yo pudiera dejar la ciudad, ya nos habríamos ido a Las Vegas y estaríamos casados al amanecer.

—Hay personas muy afortunadas —dijo Jenna Spinelli—. Aún más que el jefe Porter, que sigue respirando después de recibir tres disparos en el pecho.

Di por sentado que quería decir que yo era el afortunado por tener a Stormy.

—Después del desastre que me endosó en la adjudicación de padres, el destino tenía una gran deuda conmigo.

Jenna había cultivado a la perfección su mirada inescrutable.

—Llámame si al final te decides a dar clases de cocina. Seguro que sabes batir bien.

Me quedé desconcertado.

—¿Batir? Bueno, claro, pero eso sólo sirve para los huevos revueltos. Para los crepés y gofres, lo que se hace es amasar. Aparte de eso, casi todo lo demás es freír, freír y freír.

Sonrió, meneó la cabeza y se marchó, dejándome con la misma perplejidad que sentía a veces cuando, siendo el jugador con mejor promedio del equipo de béisbol de la escuela secundaria, me arrojaban lo que parecía un perfecto lanzamiento dirigido a la zona baja y, aun así, la pelota me pasaba por encima de la cabeza, sin que atinara siquiera a rozarla.

Me apresuré a dirigirme al coche de Rosalía, que aguardaba en el aparcamiento. Saqué la pistola de la bolsa de plástico y la metí bajo el asiento del copiloto.

Cuando regresé con la bolsa a la sala de enfermeras del cuarto piso, me esperaban. Aunque uno supondría que ocuparse de enfermos y moribundos es un trabajo sombrío, las cuatro chicas del turno de noche sonreían; era evidente que algo las divertía.

Además de las habituales habitaciones privadas y semiprivadas, el cuarto piso tenía unos pocos aposentos que podían pasar por habitaciones de hotel y que se ofrecían a cambio de un pago adicional. Tenían moqueta y estaban decorados con colores cálidos, muebles cómodos, malas pinturas con buenos marcos y cuarto de baño completo, con un frigorífico bajo la encimera.

Los pacientes capaces de andar y cuyo seguro se hace cargo del coste adicional pueden acceder a estas agradables habitaciones, evitando así el sombrío ambiente del hospital. Se afirma que eso acelera su recuperación, y estoy seguro de que es así, a pesar del maligno influjo de las pictóricas representaciones de barcos en el mar y gatitos en campos de margaritas.

Me dieron un juego de toallas y permiso para emplear el baño de una de las estancias de lujo desocupadas. Los cuadros eran de tema circense: payasos con globos, leones de mirada triste, una bonita equilibrista con una sombrilla rosa. Me tomé dos pastillas de antiácido.

Después de afeitarme, ducharme, lavarme el pelo y ponerme una muda limpia, me seguía sintiendo como si hubiese salido del rodillo de una apisonadora, totalmente aplastado.

Me senté en un sillón y me puse a registrar el contenido de la cartera que le había quitado al cadáver de Robertson. Tarjetas de crédito, permiso de conducir, el carné de una biblioteca…

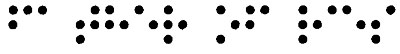

El único artículo inusual era una sencilla tarjeta de plástico negro, que no tenía más inscripción que una línea de puntos en relieve que podía sentir con la yema de los dedos y ver claramente si la ponía de modo que la luz le diera al bies. Eran así:

Los puntos estaban levantados en un lado de la tarjeta, hundidos por el otro. Aunque podría haberse tratado de datos codificados que alguna máquina supiera descifrar, supuse que se trataba de una línea en escritura para invidentes, también conocida como Braille.

Dado que Robertson no era ciego, no podía imaginar por qué llevaba consigo una tarjeta que decía algo en Braille.

Tampoco entendía por qué iba a llevar un ciego una cosa de ese tipo en su cartera.

Me quedé en el sillón, pasando por los puntos, lentamente, primero el pulgar, después la yema del índice. Sólo eran relieves en el plástico y yo no sabía leerlos, pero cuanto más los tocaba, más inquieto me sentía.

Sin dejar de recorrerlos con los dedos, cerré los ojos imaginando que era ciego, con la esperanza de que mi sexto sentido me sugiriera para qué servía la tarjeta, ya que no podía comprender el significado de las palabras que representaban los puntos.

Era tarde. Al otro lado de las ventanas, la luna se ponía y la oscuridad se intensificaba en una última e inútil resistencia al sangriento amanecer.

No debía dormir. No osaba dormir. Me dormí.

En mis sueños, pistolas disparaban, balas a cámara lenta perforaban túneles visibles en el aire, coyotes mostraban feroces dentaduras de plástico negro marcadas con crípticos patrones de puntos que mis nerviosos dedos casi podían leer. En el pecho lívido de Robertson, la herida rezumante se abrió ante mí como si fuese un agujero negro; y yo, un astronauta en el espacio profundo, fui arrastrado a sus profundidades, al olvido, por su gravedad irresistible.