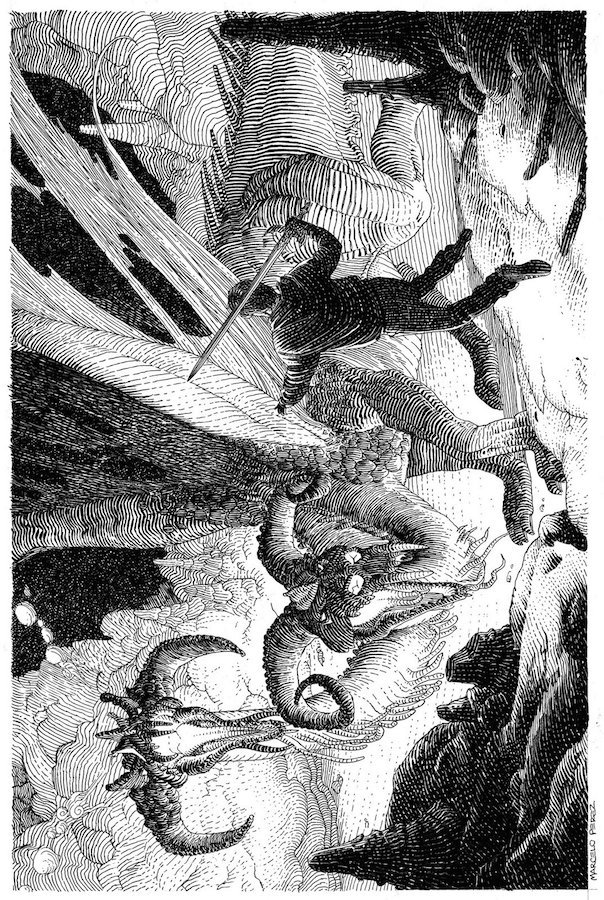

STROMBER agarra su espada con las dos manos y se lanza hacia mí a toda velocidad, con el arma en alto, como si tuviese la intención de partirme de arriba abajo de un solo tajo.

Me inclino para evitar el golpe, pero, de una patada, me lanza arena en los ojos y me deja ciego. Doy un paso atrás y uso mi espada como una guadaña cruzada en horizontal ante mí para evitar un nuevo envite. Me parece que le he herido.

Lanza un quejido y espero su respuesta, pero no ocurre nada. Me froto los ojos y consigo recuperar la visión, aunque Stromber no está.

—¡Ha entrado en la Fundación! —grita Metáfora.

—¡Hacia la escalera! —grita Sombra—. ¡Ten cuidado, quiere que le sigas!

—¡No os mováis de aquí! —ordeno—. ¡Yo me ocupo!

Salgo en su persecución. Me preocupa no saber qué pretende con esta escapada, pero no hay tiempo que perder. Tengo que alcanzarle e impedir que consiga su objetivo, sea cual sea.

Veo algunas gotas de sangre en el suelo y sigo su pista hasta la escalera. Desciendo con cuidado, atento al más mínimo ruido. A pesar de los restos de escombros, el camino está despejado. La sangre de Stromber me lleva hasta la cueva del riachuelo.

—¡Stromber! ¿Dónde estás? —grito cuando llego abajo—. ¡Sal y da la cara!

—¡Estoy aquí, Arturo! —responde—. ¡Te espero!

Efectivamente, sale de detrás de una roca y se deja ver con la espada en la mano, listo para atacar.

Sin dudar ni un segundo, me dirijo hacia él dispuesto a luchar. En ese instante avanza y me dispongo a repeler su ataque, pero, en el último momento, se detiene.

—¿Vas a recurrir a tu dragón? —me pregunta.

—Nunca lo he hecho —respondo, atento a sus movimientos—. Esto es personal y lo resolveré solo. Siempre y cuando no uses artimañas.

—Espero que mantengas tu palabra —dice, disponiéndose a embestir.

Me rodea por la derecha y me obliga a girar. Me mira con rabia y sus ojos brillan con intensidad. Leo en su rostro la determinación de matarme. Blande la espada con habilidad, lo que me hace pensar que se ha preparado para este encuentro. La última vez que combatimos conseguí cortarle un brazo, pero ahora no estoy seguro de nada. Soy consciente de que me encuentro en el lugar al que ha querido llevarme y no me cabe duda de que lo ha preparado cuidadosamente: es una trampa.

—Ahora vas a probar el acero de mi espada alquímica —ruge.

—¿De dónde la has sacado, Stromber?

—¿No te lo imaginas? Tú mismo has dado las pistas para que sea lo más exacta posible…

—¡Montfer! ¡El espadista!

—¡Exactamente! —exclama triunfante—. El me ha preparado el arma que te matará, mocoso. Menuda ironía, ¿verdad?

—Esa espada es tan falsa como tú —replico—. ¡Farsante!

—¡Más hipócrita eres tú! —gruñe—. ¡No eres nada!

—¡Soy Arturo Adragón! ¡El futuro rey de Arquimia!

Stromber me taladra con la mirada. Permanezco atento a sus movimientos y tengo la respiración agitada. Ha dado unos pasos hacia la derecha y mi intuición me dice que va a atacar… ¡Se lanza contra mí!

—¡Estás perdido, Arturo! —gruñe mi enemigo, con una voz que parece de ultratumba—. ¡Ya no puedes hacer nada contra mí!

—¡No te tengo miedo, Stromber! —respondo con autoridad para convencerme a mí mismo de que es cierto—. ¡No podrás conmigo!

—¡Qué ingenuo! ¡Serás una presa fácil! —grita mientras se abalanza sobre mí—. ¡Muere!

Mis brazos tensionados forman una muralla que le contiene a duras penas, pues tiene la fuerza de una bestia del infierno, casi ilimitada. ¡Es imbatible! No sé cuánto tiempo aguantaré. El suelo cruje bajo mis pies… No obstante, mi espada se mueve con rapidez, igual que la suya. ¡La lucha final ha comenzado!

—¡Stromber! ¡Renuncia a tus intenciones! —grito—. ¡Nunca conseguirás tu objetivo!

—¿Mi objetivo? ¿Qué sabes tú de eso?

—Sé que quieres apropiarte de la Fundación y de mi apellido —le respondo—. Pero no lo conseguirás.

—Te olvidas de una cosa —dice en tono de burla—. Quiero ser rey. ¡El rey de Férenix! ¡Ése es mi verdadero objetivo! Tengo dinero, pero quiero poder. ¡Quiero ser rey y lo seré!

—¡Estás loco! ¡Jamás ocuparás mi lugar!

—¡El trono de Férenix está libre, Arturo! —dice en plan amenazante—. ¡Yo lo tomaré!

—¡Nunca! ¡Adragón está de mi lado!

—¡Ha llegado tu fin! —exclama el anticuario antes de lanzar un violento espadazo—. ¡Adiós!

Me aparto justo a tiempo y evito el golpe. Su hoja golpea una roca y la hace añicos. Sin perder tiempo, la vuelve a levantar y reanuda su ataque. Hago un tremendo esfuerzo para evitarlo. Ahora estoy convencido de que se ha entrenado durante todo este tiempo.

—Ya ves que mi brazo ha recuperado las fuerzas —se jacta.

—¡Te lo corté una vez y volveré a hacerlo ahora! —le advierto.

He hablado bastante y he obtenido la ventaja que necesitaba. El, sin darse cuenta, ha entrado en mi juego.

Giro sobre mí mismo y levanto una polvareda que le confunde. Aprovecho para dar un par de saltos sobre las piedras que hay a nuestro alrededor mientras lanzo un grito de guerra. Como le he desorientado completamente, elevo mi espada hasta lo más alto, dispuesto a clavársela… pero se aparta a tiempo.

Recupero la ventaja y vuelvo al ataque. La astucia de Stromber se pone de manifiesto cuando me pone la zancadilla y consigue herirme. De alguna manera ha esquivado mi arremetida y ha logrado rozarme el hombro, donde me ha producido una herida que sangra. El muy maldito me ha engañado y ha usado un truco sucio.

—¿Te ha gustado, Arturo?

Cuando estoy a punto de responderle, ocurre algo extraordinario. Tengo la impresión de que la empuñadura de mi espada alquímica palpita. ¡Cobra vida! Es más, ahora se mueve por sí sola, dirige los golpes por su cuenta y yo me dejo llevar por ella, por su fuerza. Poco a poco gano ventaja. Stromber está preocupado, no sabe qué ocurre. Ni yo tampoco. Ahora estamos junto a la roca negra que tenía la espada alquímica clavada.

Las cosas han cambiado: ahora parece que la espada me domina a mí. Me obliga a hacer movimientos que sería incapaz de realizar por mi cuenta. De repente soy un espadachín excepcional que… ¿Qué ha pasado?

Stromber se queda paralizado. Incapaz de comprender que mi acero se acaba de clavar en su pecho. Está tan sorprendido como yo. Ninguno de los dos entendemos cómo ha podido ocurrir. Pero lo cierto es que así es.

Stromber se convulsiona. Sabe que dentro de su cuerpo se está produciendo algo terrible y que la espada alquímica ha encontrado la puerta que lleva a la muerte. Mientras gime, se da cuenta de que la herida de la espada mágica le destroza las entrañas, que le rompe por dentro y que le está quitando la vida.

—¡Malditos seáis tú y toda tu descendencia! —logra articular—. ¡Maldito Adragón!

Cae de rodillas en el agua. Suelta su falsa espada. Se tambalea y, finalmente, cae como un fardo, junto a la roca que tenía alojada mi espada alquímica. La sangre que mana de su cuerpo se mezcla con el agua transparente del riachuelo y se va con la corriente.

La dejo clavada en el cuerpo de Stromber, que, inexplicablemente, se transforma en roca negra y se funde con la piedra que pertenecía al cuerpo de Morfidio, según mis sueños.

—¡Ahora paga por todo el daño que has hecho! —le digo soltando la espada alquímica—. ¡Ahora paga por tu infamia, traidor!

Es el fin de un malvado. El fin de un hombre que no supo distinguir el bien del mal y que solo pensó en conseguir riqueza y poder. Stromber ha sucumbido definitivamente y ha ido a parar al Abismo de la Muerte, del que espero no salga nunca.

La masa negra en que se ha convertido el anticuario se retuerce en el agua y recubre la falsa espada alquímica. Arriba, la auténtica sigue clavada en la roca. La dejo ahí como símbolo de la lucha contra la avidez.

Lo importante es que estoy vivo y he ganado la batalla final.

ARTURO descendió la escalera que llevaba a la gruta del riachuelo y de las rocas negras con la extraña sensación de que alguien le observaba. Trató de sacudirse esa molesta percepción que, por otra parte, ya le resultaba familiar. En otras ocasiones había tenido la misma impresión. Sabía que la cueva era tan grande que era necesario inventarse fantasmas para sentirse acompañado.

Alcanzó la orilla del riachuelo y lo contempló melancólicamente durante unos instantes. El agua fluía igual que el tiempo, incontenible, constante y silenciosa.

Prestó atención al montículo de tierra en el que el ataúd de Alexia había estado depositado durante algún tiempo y, finalmente, cerró los ojos e invocó su memoria. A pesar de que sabía que estaba viva, un estremecimiento desagradable recorrió su cuerpo de arriba abajo. El recuerdo de su muerte aún persistía en su memoria.

Cuando se recuperó, se introdujo en la grieta que permitía el acceso a la gruta inferior. Descendió los peldaños y llegó a la cueva de Adragón, donde el silencio era aún mayor.

Se situó ante la imagen fosilizada e inclinó respetuosamente la cabeza. Cerró los ojos y trató de comunicarse con el Gran Dragón. Sabía perfectamente que, para tener un diálogo, debía elevarse en el aire y situarse a la altura de su cabeza. En realidad, ahora solo quería hacerse notar y esperar el permiso de Adragón para subir.

—Adragón, aquí estoy otra vez para pedirte consejo. He venido a agradecerte tu apoyo. ¿Me autorizas a hablar contigo frente a frente? ¿Me permites subir?

Cuando Arturo sintió que la energía de Adragón le invadía, empezó a despojarse de su ropa y la depositó a los pies del Gran Dragón, sobre la roca. Mientras lo hacía, pensaba en cómo iba a encarar el asunto. ¿Qué le iba a decir exactamente? Se quedó con el faldón y mantuvo la espada alquímica colgada del cinto. Juntó las manos, abrió los brazos y empezó a elevarse… Suavemente, como una pluma, flotó en el aire… hasta alcanzar la cabeza de Adragón. Una vez allí, se detuvo.

—Adragón… reconozco que he fracasado en mi lucha contra la hechicería. No he conseguido acabar con Demónicus, que ahora amenaza el reino de Arquimia. Y temo no estar a la altura de las circunstancias cuando la gran batalla tenga lugar. No sé dónde ha encontrado aliados, pero deben de ser muy poderosos, ya que no pasa un minuto sin que caiga sobre nuestras cabezas un hechizo mortal. Arquitamius y Arquimaes han hecho todo lo posible para protegernos de esta masacre, pero no han logrado ponernos a salvo. La magia de Demónicus es muy fuerte. ¿Qué debo hacer, Gran Dragón?

Arturo disfrutó de la sensación de ingravidez que le embargaba y se sintió en paz.

—Sospecho que pierdo la confianza en mí mismo por momentos —confesó—. También temo haber cometido una imprudencia cuando envié a Crispín a meterse en la boca del lobo. Debí ir en su lugar, pero me dejé convencer… Aunque es cierto que Crispín se merece la oportunidad de demostrar que ya es un hombre, reconozco que le falta experiencia. No sé, me encuentro perdido.

El silencio acompañó a Arturo hasta que, finalmente, comprendió que había llegado la hora de regresar a la realidad, a la dura realidad.

«Prepárate para matar a Demónicus», creyó escuchar. «¡Que Arquitamius te prepare para la lucha final!».

Esperó un poco, por si el Gran Dragón le decía algo más, pero no ocurrió nada.

Entonces descendió.

Hablar con Adragón siempre le proporcionaba consuelo. A pesar de que a veces no encontraba respuestas a sus inquietudes, solía sentirse aliviado.

Empezó a vestirse con parsimonia mientras aclaraba sus pensamientos, sin prisas, como si dispusiese de todo el tiempo del mundo.

—¡Hola, Arturo! ¿Te acuerdas de mí? —retumbó por toda la gruta una voz conocida—. ¿O me has olvidado?

Arturo se giró rápidamente, con el corazón acelerado. ¡Aquella voz!

—¡Morfidio! Veo que la advertencia de Arquimaes era cierta. Es verdad que merodeas en Arquimia, como los buitres.

—He venido a ajustar cuentas contigo y con tu maestro —respondió el antiguo conde, dejándose ver—. Veo que sigues siendo un adorador de los dragones, esas serpientes voladoras.

—Sí, mi señor —añadió Escorpio, embutido en sus ropas de bufón—. Arturo Adragón es un pagano que rinde culto a los animales.

—Y vosotros, ¿a quién lo rendís? —preguntó Arturo—. ¿A la traición? ¿Al oro? ¿A la muerte?

—¡Al poder! —respondió categóricamente Morfidio—. ¡Y a la inmortalidad!

—Sí, queremos ser inmortales, igual que tú —añadió el espía.

—¿Qué deseáis? —preguntó Arturo—. ¿Qué buscáis aquí?

—Arquimaes y tú me habéis impedido resucitar a mi padre —se quejó el conde—. Me habéis convertido en un ser desesperado. Ahora quiero quitaros lo que más queréis.

—¡Tú mataste a tu padre! —exclamó Arturo—. Eres el único responsable de su muerte.

—Pero podía haberlo traído de vuelta al Mundo de los Vivos, igual que tú trajiste a Alexia —respondió Morfidio—. ¡Y tú me lo has impedido! ¡Maldito seas!

—¿Impedido? No, yo no he impedido nada —respondió Arturo, con la mano cerca de la empuñadura de su espada—. ¡Tú no estás capacitado para devolver la vida a nadie! ¡Eres un asesino parricida! ¡Un hombre maldito!

—¿Y tú sí puedes resucitar a tu amada? ¿Te crees más poderoso que yo? Pues ahora verás cómo te equivocas. Yo también soy inmortal —gritó el conde, según se quitaba la capa que le cubría y dejaba su torso desnudo a la vista—. ¡Mira! ¡Mírame bien!

Arturo observó con asombro el cuerpo de Morfidio. Estaba cubierto de una masa negra, gelatinosa y brillante. Apenas quedaba rastro de humanidad en su rostro.

—¿Qué es esto? —preguntó el caballero negro—. ¿Qué enfermedad padeces?

—¿No lo sabes? Pero si me la has contagiado tú… ¿No recuerdas cuando luchamos en la cueva y me caí al agua? —le recordó Morfidio—. Desde entonces, esa mancha no ha dejado de crecer. Forma parte de mí y me ha invadido casi por completo. Estoy maldito por tu culpa.

—Yo no he hecho nada. No soy culpable de tu desgracia —dijo Arturo, compasivo—. ¡No me responsabilices!

—¡Lo eres, maldito reptil! ¡Me has destrozado la vida! Por tu culpa he perdido mi castillo; Cromell, mi único amigo, murió; tu espada alquímica me arrancó un brazo; acabo de perder mi reino, ¡estoy enfermo de rabia! ¡Desde aquella noche en Drácamont, cuando te conocí, todo me ha ido de mal en peor…! ¡Estás maldito! ¡Tienes la culpa de todo lo que me ha ocurrido!

—¡Márchate de aquí antes de que…!

—¿Antes de qué? ¿De que me mates? Pues te diré una cosa… ¡No puedes hacerlo! ¡Estoy hecho de la misma tinta que tú! —escupió mientras sacaba su gran espada de la funda—. ¡Pelea, Adragón! ¡Pelea conmigo y muere! ¡Voy a despedazarte!

—Sabes muy bien que no podrás —respondió Arturo, presto para la lucha—. ¡Soy inmortal!

—¡Pero conozco tu punto débil! ¡Eso te llevará a la muerte!

—¡Estás loco, conde Morfidio!

—¡Ja! ¡Ahora verás de lo que es capaz un loco!

* * *

Cuando el centinela salio de su guarida, Crispín se acercó y le mostró una bota de vino.

—¡Toma, soldado, bebe conmigo! —dijo, mientras simulaba estar bebido.

—Aparta, borracho, no me toques —respondió con un brusco empujón.

No pudo terminar la frase. Crispín se situó a su espalda, le pasó el brazo alrededor del cuello y se lo retorció mientras le tapaba la boca con la otra mano. El soldado murió sin hacer ruido y sin llamar la atención de sus compañeros, que no andaban lejos.

Lo llevó a un lugar apartado, entre los árboles, y se vistió con sus ropas. Después se acercó tranquilamente hasta el castillo de Horades y nadie le impidió la entrada. Ni siquiera le prohibieron penetrar en la gran torre donde se alojaba el rey.

* * *

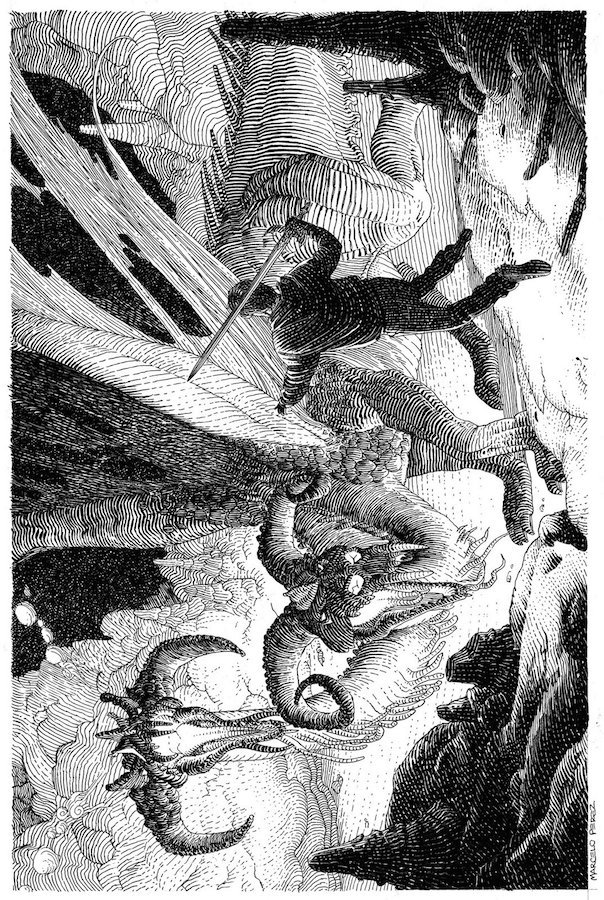

La hoja de Morfidio golpeó la de Arturo con fuerza. A pesar de todo, el conde no había perdido un ápice de su energía; incluso parecía haberla aumentado. Arturo, que desde el anterior duelo con él había aprendido mucho sobre el manejo de la espada, se sintió preocupado a partir del tercer golpe.

—¿Comprendes ahora lo que quería decir, Arturo? —ironizó Morfidio—. ¿A que soy más fuerte?

—No me asustas. Dentro de poco comprenderás que la fuerza no tiene nada que ver con la destreza —respondió Arturo, sin saber muy bien a qué se refería Morfidio con lo del punto débil.

Escorpio, mientras tanto, se había apartado del escenario de la lucha y se había convertido en lo más parecido a una sombra, hasta el punto de que Arturo apenas le veía con el rabillo del ojo.

Morfidio redobló su ataque y arremetió con una furia salvaje. Arturo jamás había visto semejante ímpetu en un contrincante. Así que decidió usar la táctica de retroceder para hacerle creer que le tenía acorralado y, de este modo, obligarle a desperdiciar energías hasta agotarle.

—¡Eh, Arturo! —gritó Escorpio desde el fondo—. ¡Mira lo que tengo!

Con un ojo puesto en la espada de Morfidio y el otro en Escorpio, vio con terror cómo el espía se había subido sobre el ataúd del primer cuerpo de Alexia, lo que para él era un sacrilegio.

—¡Baja de ahí, miserable! —le ordenó, a sabiendas de que no le haría caso—. ¡O te bajaré yo!

—No podrás impedirle que cumpla con su misión —advirtió Morfidio—. Sabe lo que tiene que hacer.

Arturo se sintió desorientado ante esas palabras. ¿Qué pensaba hacer Escorpio?

—¡Mira, Adragón! —gritó Escorpio, con una antorcha en la mano—. ¡Mira cómo arde la caja de tu chica!

Arturo le miró, horrorizado.

—Vaya, parece que Escorpio ha descubierto tu punto débil —dijo Morfidio en tono sarcástico—. ¿Vas a dejar que la queme?

—¡Si lo haces, lo pagarás caro! —gritó amenazante Arturo—. ¡No lo hagas!

—¿Que no? —se burló el espía—. ¡Mira!

Agitó la antorcha y se dispuso a prender fuego al féretro.

Arturo, rabioso y desconcertado, tuvo que tomar una decisión.

Dio un par de pasos hacia atrás, se subió a la roca que sustentaba la figura del Gran Dragón y, una vez fuera del alcance de Morfidio, arrojó su espada hacia Escorpio.

—¡Adragón! ¡A él!

La espada alquímica tomó el rumbo adecuado y, con la punta por delante, voló hacia Escorpio, que no tuvo tiempo de comprender lo que ocurría. Nunca había visto una espada volar como un pájaro… o como un dragón.

El acero se clavó en su pierna derecha, en pleno muslo, con tal fuerza que la atravesó. Escorpio lanzó un aterrador grito de dolor, tan fuerte que el eco lo reprodujo mil veces y dio la impresión de que una bestia del infierno acababa de rugir.

—¿Qué has hecho, maldito? —gruñó Escorpio a la vez que se agarraba la pierna, justo después de que la hoja volviera volando a manos de Arturo—. ¡Eres un hechicero!

—Vaya, ese truco de la espada voladora no lo conocía —dijo Morfidio—. Tendré cuidado de que no lo uses conmigo.

—No temas por ello; yo tengo un código de honor y me atengo a él —respondió Arturo empuñando su arma—. ¡No soy como tú! ¡Lucharemos como iguales aunque no lo seamos!

—Sí que lo somos: inmortales y ambiciosos. Los dos queremos ser reyes.

—Pero perseguimos distintos fines. Yo deseo traer la justicia a este mundo, mientras que tú solo quieres el poder para ti —argumentó Arturo—. Eso es lo que nos diferencia.

—Bah, menudencias sin importancia. Lo que cuenta es lo que obtenemos de este valle de lágrimas.

—No. Lo que cuenta es lo que aportamos a este valle para que haya menos lágrimas —le rebatió Arturo, que bajó de la roca dando un salto.

Morfidio se lanzó a por él y reiniciaron la pelea, mientras Escorpio intentaba contener la sangre que brotaba de su muslo como un manantial incontenible, sin ser capaz de impedirlo.

—¡Voy a morir desangrado! —gritó—. ¡Necesito ayuda!

Arturo y Morfidio estaban tan enfrascados en el duelo que sus lamentos pasaron desapercibidos.

Ante los ataques furibundos de Morfidio, Arturo siguió con su estrategia de retroceder. La preocupación empezó a hacer mella en él. Por primera vez en mucho tiempo, la duda se instaló en su corazón y se preguntó cómo salir de aquel peligroso infierno. Huir no entraba en sus planes. Jamás hubiera depuesto las armas ante un villano de la categoría de Morfidio.

Entonces, mientras esquivaba un potente mandoble, se le ocurrió una idea que decidió poner en práctica.

Reculó hacia la grieta que llevaba al piso superior, donde estaba el lago, e hizo creer al conde que estaba exhausto. Pensó que si lograba atraer a sus dos enemigos a otro lugar, su preocupación por los sarcófagos de Émedi y Alexia desaparecería y podría concentrarse en la lucha.

Cuando Escorpio vio que desaparecían tras las rocas, se sintió solo y los siguió. No dejaba de sangrar y la idea de permanecer fuera de la vista de todo el mundo no le atraía demasiado. Sabía que necesitaba ayuda.

Los dos contrincantes alcanzaron la entrada de la gruta del riachuelo mientras seguían el combate. Arturo mostraba claramente que sus fuerzas empezaban a flaquear.

—Bueno, joven rey, aquí estamos de nuevo —gruñó Morfidio—. Es la segunda vez que pisamos este terreno. En este lugar me convertí en lo que soy: un inmortal enloquecido.

—Es posible que sea la ultima vez que pisas esta arena —le advirtió Arturo, intentando administrar sus fuerzas.

Morfidio notó en su voz que estaba al limite y decidió aprovechar su ventaja. Como buen guerrero, sabía que un duelo debe ser lo más corto posible. Así que decidió que no iba a gastar más de tres estocadas con Arturo. Y que la última sería la definitiva.

Se detuvo unos segundos para equilibrar sus fuerzas y, de paso, calcular la potencia de su ataque. Ordenó sus movimientos, colocó la espada en posición y se lanzó recto hacia Arturo… ¡Uno!… ¡Dos!…

No hubo un tercero.

Morfidio se quedó paralizado, con la espada alquímica clavada en el pecho, casi sin respiración, con un calambre que se extendía por todo su cuerpo.

Mientras la masa negra terminaba de cubrir su rostro, sus fuerzas desaparecieron y su espada cayó al agua. Entonces se dio cuenta de que Arturo le había atraído a propósito hasta el riachuelo. Sus piernas estaban inmovilizadas en el agua.

Buscó con la mirada a Escorpio, convencido de que vendría en su ayuda, pero lo vio en el suelo, desmayado, envuelto en un charco de sangre. Y supo que iba a morir.

Morfidio sabía que era inmortal, pero en aquel momento descubrió que esa cualidad terminaba donde había empezado: en el agua, rodeado de rocas negras y convertido en una de ellas.

—Tu punto débil es que no sabías que la inmortalidad acaba donde empieza —dijo Arturo, mientras daba unos pasos hacia atrás—. Te equivocaste al pensar que podrías ser eterno, Morfidio.

El conde intentó arrancarse la espada alquímica, pero no lo consiguió. El acero formaba ahora parte de la roca negra en que se convertía poco a poco.

—Morfidio… ¿recuerdas lo que te dijo Arquimaes cuando nos secuestraste aquella noche, en Drácamont? —le preguntó Arturo—. ¿Recuerdas las cosas que te dijo cuando amenazabas con torturarnos?

Según se hacía todo más oscuro a su alrededor, en la mente de Morfidio resonaron algunas frases: «Un individuo como tú no puede ser inmortal»; «No comprenderías mi secreto ni aunque te lo explicara mil veces»…

—Yo sí me acuerdo de una —añadió Arturo—. Te aseguró que no le arrancarías el secreto de la inmortalidad… y ya ves que lo cumplió.

Morfidio sintió un estremecimiento que llegó acompañado de una ola de frío muy intenso.

—Padre, padre… —musitó—. Voy a verte… Perdóname…

El cuerpo de Morfidio se endureció como una roca. Poco a poco se encorvó y se convirtió en una masa de piedra oscura y crujiente, de la que algunos trozos se desprendían y caían en el agua cristalina.

—¡Volveré a este mundo para vengarme! —gritó Morfidio desde el interior de la roca negra—. ¡Me reencarnaré y me vengaré! ¡Aunque pasen mil años!

Después, como si una mano invisible le hubiera empujado, cayó de espaldas al riachuelo y levantó un pequeño remolino de agua. Se hundió algunos centímetros mientras su forma humana desaparecía definitivamente. Ahora solo era una roca negra con una espada clavada en su parte superior.

Totalmente agotado, Arturo se sentó sobre una piedra e intentó recuperar el aliento. Sintió un ligero mareo. Se quedó semiinconsciente y permaneció así durante mucho tiempo, aunque no hubiera podido decir cuánto.

—¡Arturo! ¿Estás bien? —preguntó una voz que parecía provenir de las tinieblas—. ¿Puedes hablar?

Abrió los ojos con dificultad, ya que los párpados le pesaban como losas.

—¿Quién es? —preguntó—. ¿Eres Escorpio?

—Somos Arquimaes y Arquitamius. Estábamos preocupados y hemos bajado a buscarte. ¿Qué ha pasado?

—He matado a Morfidio —respondió el joven rey, a la vez que señalaba los restos de su enemigo—. Le he clavado la espada alquímica. ¡He ganado!

Los dos sabios se acercaron a Arturo y le ayudaron a ponerse en pie. Estaba al límite de sus fuerzas y a punto de caer.

—Tengo que recuperar mi espada —dijo.

—¡No la toques! Morfidio se está fosilizando. Debes dejarla hasta que la necesites de verdad. Permanecerá ahí hasta que no quede un solo rasgo humano en él, y parece que será mucho tiempo.

—Es mi espada alquímica —insistió Arturo—. El arma que me distingue como jefe del Ejército Negro.

—Acabas de perderla —determinó con mucha pena Arquimaes—. Otro ocupará tu lugar. Ahora debes conformarte con ser rey de Arquimia.

—¿Otro? ¿Quién es ese otro del que habláis, maestro? ¿Quién será el nuevo jefe del Ejército Negro?

—Uno que tiene una espada alquímica igual que la tuya y que ya ha demostrado gran valor.

Arturo permaneció en silencio durante unos segundos. Finalmente, cuando la luz se hizo en su mente, exclamó:

—¡Crispín! ¡El es el único que posee una espada alquímica! ¿Va a dirigir el Ejército Negro?

—Tranquilo, Arturo. Todo está previsto.

—Crispín, amigo mío —musitó Arturo—. Me alegro por ti.

Un lamento de Escorpio, que se agitó un poco, llamó su atención.

—Esperemos que Crispín sobreviva a la misión que le hemos encomendado —murmuró Arquitamius—. Todavía llueve fuego sobre nuestras cabezas.

SUBO las escaleras dispuesto a ver a mis amigos, que deben de estar preocupados. A pesar del dolor que invade casi todas las zonas de mi cuerpo, y sobre todo la herida del hombro, consigo subir a la superficie.

Me dejo ver entre las ruinas y se produce un repentino silencio. Creo que casi todos esperaban ver a Stromber.

—¿Dónde está el señor Stromber? —pregunta Del Hierro.

—No lo sé. Hace rato que no le veo —respondo—. No tengo ni idea de dónde puede estar.

—¿Lo has matado? —pregunta Terrier.

—¿A Stromber? No. Hemos luchado, pero, en un momento dado, desapareció de mi vista. Le juro que se evaporó.

—Por aquí no ha pasado —insiste Del Hierro—. Debe de estar ahí abajo. Iremos a buscarle.

—Allí no queda ni rastro de él —explico—. Creo que el señor Stromber ha desistido de llevar a cabo sus planes y ha decidido marcharse. Aquí no lo encontrarán, se lo aseguro.

Del Hierro y Terrier cuchichean algo en voz baja. Están desconcertados.

—¿Por qué no liberan al general Battaglia y al abad Tránsito? —les pregunto—. Esto ha terminado. Ya no tiene razón de ser que los mantengan prisioneros.

Vuelven a susurrar.

—Tienes razón, Arturo, los vamos a soltar —responde Terrier—. Cuando Stromber vuelva, seguiremos hablando de todo esto.

—Sí, cuando vuelva… Eso es…

Entonces Metáfora se lanza a mis brazos y me estrecha con fuerza.

—Arturo, he pasado mucho miedo —dice—. ¡Ha sido terrible!

—Lo siento, pero tuve que enfrentarme con él. Y he ganado. ¡Ha sido como un sueño! ¡El mejor sueño de mi vida! Todo ha terminado, Metáfora.

—Me alegro de que hayas salido victorioso. Ahora que todo ha concluido, me siento mucho mejor —reconoce.

—He luchado como un Adragón —me justifico—. Eso es lo que he hecho: enfrentarme a mi destino.

—Déjame que te vende esa herida —dice, presta a colocar un pañuelo sobre el hombro—. Tendrás que ir al médico.

—Sí, iré a ver a Batiste. El me curará.

Papá y Norma se acercan.

—¡Papá! —exclamo, lanzándome a sus brazos—. ¡He vencido! He acabado con la mayor amenaza de nuestra vida. ¡Stromber está fuera de juego!

—¿Qué ha pasado ahí abajo? —pregunta, ansioso por saber qué ha ocurrido.

—Lo que tenía que pasar. La espada alquímica ha vuelto a hacer justicia.

—¿Dónde la has dejado, Arturo? —se interesa Sombra, mientras me abraza.

—La he… la he vuelto a clavar en la roca negra —respondo—. La he dejado donde estaba. Yo no la necesito para nada.

—Bueno, ya sabes dónde está —contesta con una sonrisa maliciosa—. Podrás recurrir a ella cada vez que te haga falta.

—Espero no necesitarla nunca más.

—Eh, mirad, ahí vienen Battaglia y Tránsito —dice Patacoja—. Los han soltado.

—Menos mal —añade Adela—. El secuestro es un delito.

Vemos cómo Del Hierro y sus hombres se retiran de la Fundación. Nos miramos todos, satisfechos y aliviados. Parece que nuestros sufrimientos han terminado.

—Estos canallas nos han liberado —dice el general Battaglia—. Gracias a que los Adragón son una estirpe de valientes.

—Por eso los apoyamos —dice el hermano Tránsito—. Y por eso los respetamos.

—¿Dónde está ese miserable de Stromber? —pregunta Battaglia—. ¿Qué ha sucedido, Arturo?

—Stromber se ha ido para siempre. Les prometo que no volverá nunca —afirmo porque sé que ya no me van a hacer más preguntas sobre el paradero del anticuario—. Se ha dado cuenta de que aquí no encontrará lo que busca y ha abandonado la idea de ser un Adragón. Creo que se le han aclarado las ideas.

—Lo has hecho muy bien, Arturo —admite Sombra—. Has estado a la altura de las circunstancias y has dejado muy claro quién es el verdadero rey de Férenix.

—Gracias por vuestras palabras —respondo—. Ahora que todo ha terminado, os confieso que he pasado mucho miedo.

—Lo importante es que has sabido dominarlo —comenta papá—. Ahí radica la verdadera fuerza de los valientes, en saber controlar el temor.

—Y ahora, ¿qué? —pregunta Metáfora—. ¿Qué va a pasar?

—Que Arturo será rey de Férenix y tú serás la reina —explica Sombra—. Eso es lo que va a suceder.

—Nunca había visto nada igual. ¡Ha sido impresionante! —interviene Patacoja, eufórico—. Tienes que contarme cómo has conseguido que ese tipo desaparezca de nuestras vidas.

—Lo haré cuando lo sepa —respondo—. Te aseguro que lo que ha ocurrido es lo más parecido a un sueño.

—Arturo, hijo, estoy orgulloso de ti —dice papá, muy emocionado—. Has demostrado de lo que es capaz un verdadero Adragón.

—He hecho lo único que podía, papá —contesto—. Me he enfrentado a mi destino. Un rey no puede evitar su responsabilidad y yo he hecho lo que debía, nada más.

—Y nada menos. Te has portado como un héroe, hijo. Has devuelto el honor a la familia Adragón. La honra perdida —añade papá— por mi culpa.

—¡Eh, mirad! —advierte Patacoja—. ¡Alguien viene!

Efectivamente, un vehículo policial se dirige hacia nosotros. Le observamos con preocupación. Cuando se detiene, la puerta se abre y sale Demetrio.

—¿Qué busca aquí, inspector? —le pregunto.

—Vengo a cumplir con mi deber. La policía tiene la obligación de mantener el orden público. Y me han informado de que aquí ha habido desórdenes y han atacado a mis agentes.

—¿Nosotros? —pregunta Metáfora.

—No te hagas la graciosa conmigo —responde el inspector—. Quiero saber qué ha ocurrido aquí. ¿Dónde está el señor Stromber?

—No le hemos visto —dice papá.

—Creo que se ha ido —añade Patacoja—. Se lo ha tragado la tierra.

—Sí, eso es, se ha marchado por donde ha venido —añade Norma.

—No me tomen por idiota. Me han dicho que ha luchado con Arturo —insiste Demetrio.

—Aquí no habido ninguna lucha, inspector —explica Adela.

—Lo repetiré: ¿dónde está el señor Stromber? Sé que ha estado aquí.

—Es posible, pero se ha ido —dice Norma—. Hace un buen rato que no le veo.

—Nosotros tampoco —añade Adela—. Parece que se ha evaporado.

—O puede haberse convertido en polvo. A veces ocurre —bromea Patacoja—. Dicen que algunas personas tienen ese don.

Demetrio nos mira sin decir nada. Está desconcertado.

—Espero que no traten de ocultar algún delito. Si me entero de que lo han secuestrado, tendrán problemas.

—¿Secuestrar nosotros a Stromber? —pregunta papá—. ¿Para qué queremos raptar a ese señor?

—Sé que ustedes le odian y quiero saber si le han hecho daño —insiste el inspector.

—Nunca perjudicaríamos al señor Stromber —digo con firmeza—. Usted tampoco lo haría, ¿verdad?

Demetrio, que intenta saber si hablo en serio o en broma, da un paso adelante y se coloca frente a mí. Amenazante.

—¿Y esa herida? ¿Quién te la ha hecho?

—Un accidente de trabajo. No es grave.

—¿Te la ha hecho Stromber? Dime dónde está.

—Nosotros no tenemos la respuesta que usted busca, inspector Demetrio —le explico—, pero nos gustaría saber de qué lado está usted. ¿Está con la familia Adragón o contra ella?

—Yo no estoy en contra de nadie —responde—. Yo soy policía y…

—Ya sabe a qué me refiero —insisto—. Sabemos que usted forma parte de una conspiración que ha tratado de eliminar a esta familia y a sus amigos. Ha apoyado a esos conspiradores.

—Eso son tonterías. Yo solo he cumplido con mi deber.

—Su deber no era precisamente enviar a esos pistoleros para que nos dispararan —digo.

—Y tampoco enviar a una banda de ladrones y asesinos a que nos dieran caza —añade Patacoja—. Incluso creo que usted sabe quién mató a Escoria.

—Lo de Escoria fue un accidente —responde.

—¡Fue un asesinato! —grita Adela—. ¡Y usted lo sabe!

—¿Qué pruebas tienen?

—Hemos recibido una grabación digital desde la casa de Escoria la noche de su muerte. Sabemos quién ha sido. ¡Y usted también, y lo ha permitido!

—¡Esa grabación tiene que ser falsa! —gruñe Demetrio—. ¿De dónde sale?

—La envió la propia Escoria. A pesar de estar herida de muerte, dedicó sus últimas fuerzas a enviar la grabación de sus webcam de seguridad a una amiga. Ya sabe que era una experta en nuevas tecnologías.

—¿Una amiga? —pregunta Demetrio, un poco nervioso—. ¿Qué amiga? ¡Díganme su nombre!

—¡Se lo diremos al juez cuando llegue el momento! —asevera Patacoja—. No le quepa duda. Y usted será de los primeros en saberlo.

—¡No permitiré ningún chantaje! —grita fuera de sí, consciente de haber sido descubierto—. ¡Yo no tengo nada que ver!

—¿Quiere ver esa grabación? —le pregunta Adela con su móvil en la mano—. ¡Pues mírela!

Le cojo el móvil a Adela y se lo pongo delante de su rostro desconcertado. Ahora no le queda más remedio que mirar a la pantalla.

A pesar de la oscuridad, se distingue perfectamente la imagen de una mujer que retrocede, aterrorizada. Es Escoria. De repente entran tres hombres que la rodean. Dos de ellos llevan linternas que producen focos blancos mientras que un tercero, Jon Caster, lleva una especie de jirón de tela encendido al que arroja gasolina. Escoria implora a los tres individuos, pero éstos se muestran implacables y la golpean sin piedad. De repente, Caster lanza la tela encendida contra ella y el fuego se propaga por sus ropas. El que ha arrojado la antorcha se gira y deja ver su cara.

Congelo la imagen y dejo el rostro del incendiario.

—¿Lo reconoce, Demetrio? —le pregunto—. ¿Sabe quién es?

—¡Esto es una trampa! ¡Esto es una trampa!

—¿Una trampa? ¡Ese hombre trabaja para usted! Es Jon Caster, un agente de policía a sus órdenes. No puede negarlo. Es una prueba contundente.

—¡Es falsa! —replica—. ¡Está trucada!

—Eso lo determinará el juez —grita Patacoja—. ¡Usted es el responsable de su muerte!

—Esa mujer murió a causa de las heridas —explico—. ¡Y usted mandó que la mataran!

Demetrio se queda quieto, espantado.

—Ah, y hay otra cosa —añado, mientras apago el móvil y lo guardo—. También tenemos la declaración jurada de alguien que asegura que un hombre con una sola pierna le pagó para matarme.

—¿Qué tengo yo que ver con eso? —pregunta, al darse cuenta de que todo se derrumba a su alrededor.

—Enséñeme su pierna derecha, inspector Demetrio —le pido—. ¡Enséñemela!

Da un paso atrás. Se siente acorralado.

—¡Yo no tengo nada que ver! ¡Mi pierna es normal!

—¿Ah, sí? ¿Seguro que su pierna derecha no es ortopédica? —pregunta Patacoja—. ¿No es usted cliente de la tienda de prótesis de la Plaza Grande?

—¡Yo no soy cliente de nadie! —grita, a la vez que muestra un revólver—. ¡A mí no me vais a involucrar en ninguna conspiración!

—Conspiración, abuso de poder, corrupción, asesinato… —digo—. Y algunas cosas más de las que tendrá que dar cuenta a los jueces.

—¡Eso no pasará! ¡Tú no lo verás! —amenaza mientras me apunta con su arma.

—¡No haga más tonterías, inspector! —le advierte Norma—. ¡Deje el arma en el suelo!

—¡Ni hablar! —grita, fuera de sí—. ¡Os mataré a todos si es necesario!

—¡Usted no va a matar a nadie! —le advierte Adela, que también saca a relucir su revólver.

Pero Demetrio tiene otros planes. Está desquiciado y apenas razona. Quizá por eso, aprieta el gatillo de su arma.

¡Bang!

CRISPÍN entró en la cámara del rey Horades y descubrió que estaba vacía. La inspeccionó minuciosamente, pero no encontró lo que buscaba. Sin embargo, una pared que no estaba bien ajustada, en la que se adivinaba una pequeña ranura, le llamó la atención.

Movido por la curiosidad, la empujó suavemente hasta que cedió.

Detrás había un pasillo estrecho y mal iluminado.

Se adentró en él con la espada lista, atento a lo que pudiera suceder, y caminó despacio, sin hacer ruido. En las paredes del pasillo se abrían pequeños orificios laterales equidistantes unos de otros que daban al exterior: eran observatorios ocultos. Al final había una escalera de caracol muy estrecha que se bifurcaba hacia pisos superiores e inferiores. Después de meditar un poco, llegó a la conclusión de que le convenía subir.

Arriba se topó con un muro. Como estaba seguro de que se trataba de una puerta, revisó todo lo que pudiera ser útil para abrirla, pero no encontró nada. Entonces, apoyó la punta de los dedos sobre el borde y presionó levemente. El muro, que en realidad era una puerta giratoria, se movió. Empujó de nuevo y logró dejar una abertura suficientemente grande como para ver lo que ocurría al otro lado.

Había una estancia muy espaciosa, iluminada por una gran chimenea. Aunque no se detectaban señales de vida, parecía estar habitada. Crispín prestó atención y observó atentamente hasta que descubrió una sombra. ¡Aunque no podía distinguirse con claridad quién era, alguien estaba sentado en un butacón de madera que apenas se movía!

Crispín consiguió deslizarse con precaución y sigilo hasta el interior de la estancia. Después se situó tras el butacón y se asomó por encima. Lo que vio le horrorizó.

* * *

Cuando Escorpio se despertó, se dio cuenta de que estaba en una cama. No podía decir en qué estado se encontraba, pero sí recordaba haber sufrido mucho. La pierna le dolía terriblemente.

—¿Dónde estoy? —murmuró—. ¿Qué ha pasado?

—Estás en la enfermería, con los cirujanos —dijo un hombre de larga barba que llevaba un delantal empapado en sangre, más propio de un carnicero que de un galeno—. ¿Estás bien?

—No lo sé… ¿Qué hago aquí?

—Te hemos cortado la pierna. Tenías una herida muy grave. Sangrabas mucho y corrías peligro de gangrena. Ahora debes tener paciencia.

Escorpio recordó el momento en que la espada alquímica de Arturo se había clavado en su muslo y sintió un desasosiego que le sobresaltó.

—¡Me han cortado la pierna! ¿Por qué lo han hecho? —bramó.

—Cuando Arquimaes te trajo aquí estabas desmayado —explicó el hombre—. Estabas inconsciente y tuve que tomar una decisión. Deberías darme las gracias por haberte salvado la vida.

—¿Las gracias? ¡Pero si me has convertido en un tullido! ¡Tendré que vivir de las limosnas y nadie querrá darme trabajo!

—Eres un desagradecido —dijo el hombre—. Debería haberme saltado mi juramento de médico y haberte dejado morir desangrado. De nada. Adiós.

Escorpio se quedó solo, tumbado en el camastro, mientras pensaba en su mala suerte.

—¡Quiero hablar con Arturo Adragón! —empezó a gritar—. ¡Quiero hablar con Arturo Adragón!

—¿No te vas a callar? —dijo una voz, al fondo—. ¿No ves que hay gente enferma y herida que necesita descansar?

—¡Quiero hablar con Arturo Adragón! ¡Decidle que Escorpio tiene algo importante que contarle!

—Arturo no querrá hablar contigo —aseveró un hombre que se acercó a su camastro.

—Yo te conozco. ¿Cómo te llamas? —preguntó Escorpio—. ¿Cuál es tu nombre?

—Rías, me llamo Rías.

—¿Conoces a Arturo Adragón?

—Más de lo que imaginas. Estaba presente cuando conoció a la reina Alexia y le ayudé a entrar en Demónika. Es amigo mío.

—Ve a verle y dile que Escorpio tiene algo importante que contarle.

—Trabajo aquí, ¿sabes? Soy aprendiz de alquimista, no hago recados. Hay muchos heridos que necesitan mis cuidados.

—Te daré oro, mucho oro —prometió Escorpio—. ¡Te lo juro!

—No te creo. Eres pobre y ni siquiera sabemos si estarás vivo mañana. Con esa operación has perdido mucha sangre y puede que no sobrevivas. Y ahora, si me lo permites, tengo que atender a otros enfermos.

—Está bien… Te diré dónde hay algo de gran valor…

—No me hables de tesoros escondidos.

—¿Has oído hablar de la corona de oro del rey Benicius? Sé donde está. Te lo contaré si haces lo que te pido.

—No. No te creo. Eres un miserable traidor. Siempre te has vendido al mejor postor. Todavía recuerdo cuando fuiste a ofrecerte a mi antiguo amo, Demónicus, antes de que muriera.

—¡Demónicus está vivo!

—Estás loco. La operación te ha afectado. Te llevaremos al loquero.

—Espera, espera, no me dejes aquí —suplicó Escorpio—. Te diré dónde está la corona… Acércate, no quiero que nadie más se entere.

Rías inclinó la cabeza y pegó su oído derecho a la oreja de Escorpio, pero lo hizo sin protegerse, por lo que, cuando quiso darse cuenta, el brazo del espía rodeaba su cuello con tal fuerza que le crujieron las vértebras.

—Escucha, idiota. Ahora mismo puedo matarte con un pequeño apretón. Tu vida es mía.

—¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me haces esto?

—Quiero que avises a Arturo Adragón. ¡Prométeme que irás a verle!

—Sí, sí, lo prometo… Pero suéltame.

—Si me engañas, te aseguro que no verás el nuevo amanecer. No cometas el error de pensar que porque me falta una pierna no te alcanzaré. Ahora te voy a dejar libre, y espero que cumplas tu palabra. Si me fallas, te mato; si cumples, vivirás y te pagaré bien.

—Está bien, está bien. ¡Suéltame! ¡Haré lo que me pides!

Escorpio apretó un poco más hasta producirle un dolor insoportable. Después, lentamente, aflojó.

Cuando se vio libre, Rías reculó unos metros.

—¡Estás loco! —dijo, con las manos en el cuello—. ¡Estás loco!

Cuando Escorpio le vio salir, tuvo la seguridad de que iba a cumplir su promesa. El miedo es el arma más poderosa que existe.

* * *

A pesar de que había ganado, Arturo aún estaba conmocionado por la dramática pelea que había tenido con el conde Morfidio en la gruta y, sobre todo, por su inesperado final. De alguna manera, se había contagiado del drama del conde. Hasta ahora no se había dado cuenta de que el infortunio de su enemigo le había afectado y, posiblemente, influido.

En cierta manera se sentía vinculado a él desde que aquella noche, en el torreón de Drácamont, Morfidio le asestó la puñalada que le descubriría su inmortalidad, la que le abrió la puerta a una vida totalmente nueva.

Curiosamente, el que había sido uno de sus peores enemigos había resultado ser alguien relevante en su vida. Igual que Demónicus, que le había aportado el amor de su hija Alexia.

El efecto más inesperado de la muerte de Morfidio fue hacerle reflexionar sobre la azarosa vida de aquél a quien había matado.

Sin duda, el detonante de todo fue el pergamino de Arquimaes, que despertó la ambición de todos. Desde que Arturo se puso a su servicio, su vida había tomado un rumbo vertiginoso: resurrecciones, huidas, persecuciones, amor, amistad, heroísmo, traiciones, dolor, buenos amigos… y terribles enemigos. Definitivamente, su vida estaba tan ligada a sus amigos como a sus enemigos. Y aunque le costara reconocerlo, les debía tanto a unos como a otros.

En este largo viaje había aprendido que la vida no se componía solo de momentos de felicidad: también estaba hecha de tragedias y sinsabores. Y eso era lo que de allí en adelante tendría que asimilar.

Después de pasar horas dando vueltas a lo mismo, Arturo decidió que ya era momento de levantarse y de volver a la realidad.

Alexia intuía que le pasaba algo grave, pero prefirió no agobiarle. De alguna manera sabía que matar a Morfidio no le había producido ninguna satisfacción. Se preguntó si sentiría lo mismo cuando llegara el momento de matar a Demónicus.

—Arturo: Rías, el ayudante de Arquimaes, está aquí —anunció Alexia con delicadeza—. ¿Te acuerdas de él?

—Claro que sí. Me ayudó mucho durante la batalla de Demónika. De no ser por él, quizá las cosas no hubieran terminado igual.

—Por lo visto tiene algo importante que decirte. ¿Quieres hablar con él?

—Hazle pasar —aceptó el joven rey Alexia descorrió la cortina y Rías entró con una sonrisa forzada.

—Mi señor Arturo Adragón —musitó el aprendiz de sabio—. Gracias por atenderme.

—Encantado de verte —dijo Arturo—. Espero que te encuentres bien al lado de Arquimaes.

—He aprendido mucho —reconoció—. Espero llegar a ser un buen alquimista.

—¿Qué te trae por aquí?

—Traigo un mensaje. Hemos operado a un hombre llamado Escorpio. Me envía para deciros que quiere veros, mi señor. Asegura que tiene algo importante que contaros.

—Escorpio no es digno de confianza. Siempre miente; siempre traiciona. Vive del engaño. No deberías dejarte engatusar por él.

—Tan solo me limito a traer su mensaje —respondió Rías—. No sé si miente o si dice la verdad, pero os ruego que le escuchéis. Os lo ruego por mí.

Arturo creyó entender que la petición de Rías ocultaba algo oscuro.

—Está bien, amigo mío —aceptó Arturo—. Iré a verle. Lo haré por ti.

—Gracias, mi señor.

—¿Necesitas alguna cosa más? —preguntó Alexia—. Siempre me has servido bien. ¿Quieres volver a mi servicio?

—Os lo agradezco, majestad, pero seguiré con mi idea de ser alquimista. He encontrado en esta disciplina una gran satisfacción. Descifrar textos era un gran trabajo, pero éste me complace más. Con vuestro permiso, voy a retirarme.

—Hasta la vista —le despidió Arturo—. Ya sabes que puedes volver cuando quieras.

—Gracias, mi rey. Gracias, mi reina.

Rías salió de la estancia tan rápido como había llegado. Ahora solo tenía que esperar a que Arturo Adragón fuese a visitar a Escorpio. Si no lo hacía, su vida estaría en peligro y se vería obligado a matar al espía tullido en la oscuridad de la noche, para no correr peligro. Le resultaría fácil envenenarle.

* * *

Crispín se quedó petrificado cuando reconoció a Horades, que se había convertido en un monstruo.

—¡Qué repugnante! —exclamó con una profunda aversión—. ¡Eres un engendro!

Horades se levantó de golpe y miró al intruso.

—¡Yo te conozco! —exclamó el rey embrujado mientras depositaba sobre la mesa una copa de sangre de la que había estado bebiendo—. ¡Eres el compañero de Arturo! ¡Su escudero! ¡Crispín!

—Ahora soy un guerrero Arquimiano —respondió el joven exproscrito—. Un soldado que lucha contra la hechicería.

—Un soldado alquimista que sirve a un rey que vive de la magia de Arquitamius. Un inmortal que usa trucos de hechicería. El hijo de un hechicero.

—Arquitamius no es ningún hechicero —replicó Crispín—, Arquitamius es un gran alquimista.

—No sabes lo que dices. No sabes nada —replicó Horades—, Arquitamius es un hombre de doble cara que no es lo que parece.

—No trates de confundirme, hijo de Demónicus —se defendió Crispín—. Te conozco bien y sé que no debo fiarme de tus palabras. Tu lengua es bífida, igual que tu alma. ¡He venido para ejecutarte!

Horades le observó con atención, con los ojos inyectados en sangre, convencido de que tenía delante a un gran enemigo, y se sintió preocupado.

—Si me matas, siempre estarás maldito —le amenazó Horades, mientras recuperaba su forma original y su rostro volvía a ser el de siempre—. Tu alma vagará eternamente entre el Mundo de los Vivos y el Abismo de la Muerte.

—Tienes dos caras —le acusó Crispín—. Y las dos son malas.

—Y Arturo, ¿no tiene dos caras? ¿No parece un protegido del dragón y a la vez se comporta como si él mismo fuese un hechicero? ¿Me llamas mutante a mí y lo que él hace te parece normal?

—Arturo quiere un mundo de justicia, pero tú solo quieres poder y riqueza. No trates de compararte. No pretendas que vea en él al malvado que hay en ti —se rebeló Crispín—. ¡No os parecéis en nada! ¡No me confundirás!

—¿Qué quieres de mí?

—Ya te lo he dicho: he venido a matarte, Horades. Te has aliado con Demónicus para arrasar Arquimia. Pero yo lo impediré.

—¿Crees que puedes truncar nuestros planes? —se burló Horades—. ¿Tan ingenuo eres?

Crispín agitó la espada alquímica y se le acercó.

—Este acero es mágico —advirtió—. Su poder consiste en que puede acabar con monstruos como tú.

Cuando Horades vio que la espada se alzaba, sintió un escalofrío amenazador.

—¿Quieres un título? —le preguntó, con voz temblorosa y seductora—. Está bien, a partir de ahora eres conde. ¡Serás el conde Crispín! ¡Tendrás un castillo con tierras! ¡Dirigirás tu propio ejército y…!

—¡Basta! —exclamó Crispín—. ¡No he venido a buscar riquezas! ¡He venido en busca de tu cabeza! —respondió Crispín—. ¡Tu tiempo ha terminado! ¡Has producido mucho dolor y ahora vas a pagarlo caro!

—¡Mi ejército marcha hacia Arquimia! —exclamó, en un último intento de detener a Crispín—. ¡Demónicus lo dirige! ¡La batalla final se avecina!

—¡Mientes! He visto con mis propios ojos cómo tus hombres yacían en la holgazanería. Los he visto borrachos y desaliñados. Tus soldados son una banda de ladrones.

—¡Mira por la ventana! ¡Míralo con tus propios ojos! —le invitó Horades—. ¡Asómate! Ya ves lo que son las cosas: quien iba a ser mi súbdito se ha convertido en mi amo y ahora dirige mi ejército.

Crispín se acercó a la ventana y, por segunda vez en la misma noche, se quedó horrorizado.

Sobre la línea del horizonte, iluminado por el despunte del alba, vio cómo miles y miles de seres marchaban en batallones hacia Arquimia. El ejército reptaba sobre las colinas igual que una serpiente gigante. Torres de asalto, ballestas gigantes, catapultas… todo lo necesario para arrasar Arquimia. Infantería, arqueros, caballería, lanceros… Criaturas mutantes y otros seres voladores protegían desde el cielo al ejército de Horades. Un ejército interminable, una máquina de guerra perfecta, lista para perpetrar el ataque que iba a demoler el nuevo reino de Arquimia.

—¿De dónde sale este ejército infernal? —preguntó Crispín, atónito.

—Demónicus lo ha organizado en secreto —replicó Horades—. El va en cabeza, rodeado de generales que esperan sus órdenes. Hay hechiceros, brujos y magos que le darán todo el apoyo que necesita —rugió Horades, dispuesto a herir a Crispín—. ¡Es el fin de Arquimia y de Adragón!

—¡Maldito animal! ¡Maldito asesino! —dijo Crispín, que sostenía la empuñadura de su espada con tanta fuerza que sus nudillos se enrojecieron.

El hijo adoptivo de Demónicus se burló de sus amenazas y le enfureció. Entonces, cargado de ira, Crispín miró fijamente a Horades y se dirigió hacia él.

—¡Espera! ¡Mira lo que tengo! —dijo el sádico monarca, muerto de miedo, mientras abría un arcón—. ¡El pergamino de Arquimaes! ¡La fórmula de la inmortalidad!

—¿Quién te lo ha dado?

—¡Demónicus! Me ha pedido que se lo guarde. El campo de batalla no es un lugar seguro para un pergamino. Pero yo te lo doy a cambio de mi vida.

Crispín alargó la mano y Horades le entregó el documento.

—¡Es auténtico! —aseguró el rey—. ¡Es la llave de la inmortalidad! ¡Puedes ser como Arturo Adragón! ¡Déjame vivir!

Crispín le miró fijamente, convencido de que tenía que cumplir la misión que se había impuesto.

* * *

Arturo estaba de pie, ante el camastro de Escorpio, con el rostro serio, a ver qué quería contarle.

—Arquimaes… —explicó lentamente Escorpio, consciente del efecto que su revelación iba a producirle a Arturo— no es quien parece.

—He venido a escucharte a petición de Rías —respondió Arturo, que dio un paso atrás para darle a entender que estaba a punto de marcharse—, pero no tengo necesidad de oír tus mentiras. Si insistes te encerraré en los calabozos.

—No serviría de nada. Te digo la verdad. Y él no podrá negarla. El sabe que hay una prueba viviente de su falsedad.

—Una sola palabra más y te cortaré la lengua yo mismo.

—¡Tuvo un hijo con una hechicera, con Górgula! ¡Yo soy ese hijo: tu hermano, Arturo! ¡Soy tu hermano!

Arturo, cegado por la rabia, le agarró del cuello con las dos manos y empezó a apretar con fuerza.

—¡Eres una rata y debí matarte la otra noche, en la cueva! —gritó Arturo—. ¡Mientes!

—¿Por qué Arquimaes me sacó de la gruta? ¿Por qué me salvó la vida?

Arturo contuvo su ira y aflojó las manos.

—¡Eso no significa nada! ¡Arquimaes no dejaría que nadie se desangrara! Eres un reptil y vales menos que las palabras que pronuncias.

—¡Soy tu hermano! —insistió Escorpio—. ¡Tenemos el mismo padre!

—¿Por qué me lo cuentas? Siempre has estado en mi contra. Siempre has estado del lado de quienes han intentado destruirme.

—Lo descubrí hace poco. ¡El es mi padre y me ha ignorado! ¡A ti te ha dado la inmortalidad y a mí me la ha negado! ¡Somos hermanos, aunque quieras negarlo! ¡Tienes que ayudarme! ¡Me has convertido en un tullido! ¡Por tu culpa he perdido la pierna!

Arturo se detuvo en seco. ¿Y si era verdad lo que decía ese miserable traidor? ¿Y si era cierto que Arquimaes también era su padre? ¿No le convertía eso en su hermano de sangre?

—Morfidio solo quería resucitar a su padre —añadió Escorpio—. Y yo quiero matar al mío.

—Sois tal para cual. Morfidio era un parricida y tú quieres emularle. ¡No se puede matar a un padre solo porque…!

—¿Te desprecia? ¿Te humilla? ¿Te abandona? ¡Yo llegué a este mundo olvidado por mi padre, igual que Morfidio!

Arturo dio un paso atrás. Después salió de la estancia sin hacer caso a los gritos de su supuesto hermano.

—¡Si no me ayudas, me mataré! —gritó Escorpio—. ¡Me mataré! ¡Me mataré! ¡Y mi sangre caerá sobre ti y sobre tus hijos! ¡Maldito seas, Arturo Adragón! ¡Os maldigo a todos!

Arturo se encerró en su habitación, trató de ordenar sus ideas e intentó olvidar las palabras de Escorpio, pero no lo consiguió. Al contrario: según pasaba el tiempo, resonaban con más fuerza, hasta el punto de obsesionarle. Por eso se quedó encerrado, sin salir, sin querer ver a nadie, sin querer hablar con Arquitamius, sin querer saber nada de este mundo horrible en el que las cosas no eran lo que parecían y todo tenía doble cara.

En este mundo, la mentira se entrelazaba tanto con la verdad que a veces resultaba imposible separarlas. Los sueños, las fantasías y los deseos se mezclaban hasta tal punto que las mentiras parecían algo maravilloso.

* * *

Herminio había hecho un esfuerzo sobrehumano para cumplir la misión encomendada por Crispín. Su mujer y su hija estaban exhaustas, pero hicieron el recorrido en el menor tiempo posible. Nada más llegar pidieron audiencia con Arturo, que los recibió inmediatamente, junto a la reina Alexia, Leónidas y los dos sabios.

—¿Qué noticias traéis de nuestro compañero Crispín? —preguntó Émedi, impaciente por saber en qué estado estaba el joven oficial de la Legión Alexia—. ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué os envía a vosotros? ¿Acaso está herido?

—No, mi señora —respondió Herminio—. El caballero Crispín estaba bien cuando le dejamos en ese reino de horror. Nos ha enviado para contaros todo lo que sabemos sobre su viaje. Traemos valiosa información.

—¿Quiénes sois? —intervino Alexia, tratando de recordar.

—Me llamo Herminio y he alojado en mi posada a nuestro rey Arturo y a sus amigos Crispín, una joven llamada Amedia y su padre, Dédalus…

—Os recuerdo perfectamente —dijo Arturo.

—Crispín nos salvó la vida —explicó Herminio—. Durante días hemos viajado con él por los alrededores del castillo del rey Horades. Todos los proyectiles que caen sobre vuestro reino provienen de aquel lugar; lo hemos visto con nuestros propios ojos. Crispín me ha encargado que os diga que Horades se ha aliado con Demónicus y que han preparado un gran ejército que os atacará en breve. Os sugiere que organicéis rápidamente las defensas contra este terrible invasor.

—¿Estás seguro de lo que dices? —preguntó Leónidas—. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué garantía tenemos de que dices la verdad?

—Solo puedo ofreceros mi honor como garantía de mi honestidad. Somos gente sencilla. Estamos vivos gracias a la valerosa acción de Crispín y hemos venido voluntariamente.

—Sigue, Herminio —le invitó Alexia—. Sigue con tu relato.

—Crispín espió e indagó a conciencia todos los rincones del reino de Horades. No tengáis duda de que nuestras palabras son veraces y están contrastadas. Vuestro joven guerrero es un hombre de honor y jamás nos mandaría para decir una cosa por otra. Os aseguro que sabe lo que dice, mi señor.

Arturo y Alexia observaron con atención a Herminio y a su familia para ver si algo los delataba. Finalmente coincidieron en que eran honrados y en que jamás los engañarían.

—¿Dónde está Crispín ahora? —preguntó Alexia—. ¿Por qué no ha venido con vosotros?

—Se ha quedado en Rugían, que así se llama desde que Horades ostenta el poder —respondió Amarae—. Dijo que tenía que cumplir una misión. Es lo único que sabemos. Pero me temo que…

—¿Qué? —la apremió la reina Alexia.

—¡Que va a correr un gran riesgo! ¡Estoy segura de que piensa hacer algo muy peligroso!

—¿A qué te refieres, joven amiga? —preguntó Arturo.

—Exactamente no lo sé. Es una certeza que me nace en el corazón.

—¿Cuándo crees que volverá? —preguntó Alexia.

—No lo sé, majestad —respondió la joven—. Espero que sea pronto y que lo haga sano y salvo.

—Le amáis, ¿no es así?

Amarae, al verse descubierta, bajó los ojos y guardó silencio.

—Pasad —les invitó Alexia—. Le esperaremos juntos. Espero que no tarde demasiado, ¿verdad, Amarae?

—Sí, mi señora —respondió la joven.

—Dejemos que estos señores hablen de guerra mientras nosotras buscamos alguna ropa más adecuada para vestiros. De alguna forma debemos pagaros el esfuerzo que habéis hecho.

* * *

Crispín respiró hondamente.

Lo que se disponía a hacer era una auténtica hazaña, pero no estaba seguro de conseguirlo.

Estaba en lo alto de la colina, montado sobre un poderoso caballo de guerra, con la espada alquímica en la mano, dispuesto a lanzarse sobre el campamento desde el que ahora se disparaban incontables proyectiles para cubrir al ejército que se dirigía a Arquimia.

Espoleó a su caballo y se lanzó en una carrera desenfrenada hacia su objetivo. Le resultó fácil abatir a los dos primeros centinelas y penetrar en el campamento, pero lo que vino a continuación solo podía realizarlo un héroe. Quizá por eso, cuando los arquimianos supieron lo que había hecho, reconocieron su valor, le nombraron caballero y esculpieron su imagen, que adornaba los pasillos y jardines del palacio.

Entró como un huracán enfurecido y prendió fuego a las tiendas y a las catapultas. Consiguió eliminar a casi todos los hombres que alimentaban las plataformas de lanzamiento. Acabó con la vida de muchos hechiceros e hizo huir a los supervivientes, que más tarde contarían que un ejército había caído sobre ellos, para evitarse la vergüenza de reconocer que un solo hombre había destruido su campamento.

¡ADRAGÓN! —grito cuando oigo el disparo.

Sale tan rápido hacia el cañón del arma que ni siquiera le veo. Espero que llegue a… ¡Adela acaba de caer al suelo!

—¿Qué ha hecho usted, Demetrio? —grito—. ¿Qué ha hecho?

—¡Adela! —grita Patacoja—. ¡Adela! ¡Responde!

Pero Adela no responde. No se mueve. No respira.

—¡La ha matado! —exclama Patacoja, lleno de desesperación—. ¡Maldito sea!

Papá y Norma se lanzan en ayuda de Adela, pero me temo que ya es demasiado tarde.

—¡Ella se lo ha buscado! —se disculpa Demetrio—. ¡La culpa ha sido suya! ¡Por entrometida!

—¡Asesino! —grita nuestro amigo—. ¡Asesino!

Patacoja agarra la pistola de Adela y apunta a Demetrio. Adragón les sobrevuela, indeciso, a la espera de una orden. Todo el mundo está alarmado.

—¡Le voy a matar, Demetrio! —advierte—. ¡Le voy a matar!

—¡Quieto! —le pido—. ¡Quieto! ¡Por favor, no lo hagas!

—¿Que no? ¡Ese hombre es un asesino! —brama Patacoja, con el revólver amartillado y el dedo engarfiado sobre el gatillo—. ¡Claro que voy a hacerlo!

—Si lo haces será peor para ti —le insisto—. Acabarás en la cárcel.

—¿Y qué más me da? La vida sin Adela es peor que la cárcel. ¡Voy a vengarla!

—¡Estése quieto, amigo Patacoja! —grita el general Battaglia—. ¡Hay que entregar a este hombre a la justicia!

—No lo hagas, Patacoja, o te convertirás en un asesino —añade Metáfora—. A Adela no le gustaría.

—¡Adela! ¿Qué voy a hacer sin ti? —se lamenta, arrodillado junto a ella—. ¿Cómo voy a vivir sin ti?

—Patacoja, amigo, escucha —digo—. Escucha… No te dejes llevar por la rabia. A Adela no le gustaría verte en la cárcel.

Entonces, Patacoja, que está destrozado y sin fuerzas, baja el brazo y deja el arma.

—¡Entregue su arma, Demetrio! —le exige Battaglia—. ¡Esto se ha terminado!

—¡No me rendiré tan fácilmente! He llegado demasiado lejos como para dejar todo esto a medias.

—¿A medias? ¿Es que no ve lo que ha hecho? ¡Ha matado a Adela! —le reprocho—. ¿Qué más quiere?

—¡Matarte a ti!

—Ya sabe que no puede. ¡Nadie puede matarme!

—¡Entonces, la mataré a ella! —amenaza, mientras apunta a Metáfora—. ¡También la mataré!

—¡Ni lo intente, o Adragón le hará pedazos! ¡Se lo advierto por última vez, deje el arma en el suelo!

Adragón se ha situado a su lado, con la boca abierta llena de afilados dientes, amenazador.

—Está bien, me rindo —dice Demetrio, vencido—. Aquí está mi arma. Esto se acabó.

Adragón agarra su pistola con la boca y me la entrega. Battaglia se acerca y se hace con ella. Estamos todos compungidos por la muerte de Adela. Los sollozos de Patacoja son estremecedores.

—¡Cuidado! —grita Sombra—. ¡Cuidado!

El aviso de Sombra me sorprende tanto que intento averiguar qué pasa. Me giro y veo cómo Demetrio, que acaba de sacar una pequeña pistola que tenía escondida en su pierna ortopédica, pretende disparar a Metáfora.

Voy a dar la orden a Adragón para que le detenga cuando Patacoja, que ha estado más atento que yo, se interpone en el preciso instante en que aprieta el gatillo.

¡Bang!

—¡Morid, malditos, morid! —grita Demetrio, una vez ha disparado contra Patacoja.

—¡Adragón! —ordeno en ese momento—. ¡Detenle!

El dragón se lanza sobre él, le muerde la mano y le inmoviliza. Demetrio se revuelve e intenta liberarse, pero no puede. Es nuestro prisionero.

Estoy muy nervioso y confundido. Lo único que veo claro es que Metáfora está de pie, viva. Patacoja, en cambio, está en el suelo, muerto.

—¿Está contento, inspector Demetrio? —le pregunto con un reproche inútil—. ¿Ha visto lo que ha hecho? ¡Ha matado a Adela y a Patacoja! ¡Es usted un asesino!

—¡Estoy muy satisfecho de saber que he matado a tus amigos! ¡Es pero que sufras mucho! —responde, lleno de odio—. ¡Pero estaría mas contento si pudiera matarte!

El escenario es estremecedor. Patacoja yace en el suelo, rodeado de un charco de sangre, junto a Adela. Norma y papá están junto a ellos, des concertados, sin saber qué hacer. Tránsito y Sombra no se mueven. Piltro y Lucio están paralizados.

—¡Qué sinrazón! —exclama el abad—. ¡Qué locura!

—Arturo, ¿estás bien? —pregunta Sombra, con el rostro desencajado.

Le miro y le hago saber que estoy bien, aunque desesperado.

Por primera vez en mi vida, tengo el alma llena de deseos de venganza. Estoy a punto de ordenar a Adragón que eleve al inspector hasta las nubes y que lo arroje al vacío. Estoy a punto de ordenárselo… pero me contengo. Ya no sirve de nada. La tragedia está servida. El tiempo no puede volver atrás.

Durante los últimos minutos, mucha gente se ha agolpado a nuestro alrededor. Entre ellos han llegado algunas personas conocidas… y varios policías.

El general Battaglia, que aún tiene la pistola en la mano, apunta a Demetrio.

—¡No me obligue a disparar, inspector! —le dice—. ¡Sé manejar un arma! ¡Queda usted detenido!

—Debería matarle, Demetrio —digo, lleno de ira—. Debería matarle ahora mismo.

—Arturo, por favor —suplica Metáfora—. No lo hagas.

—¡Ha matado a Adela y a Patacoja! ¡Ese hombre no tiene piedad! ¡Merece morir mil veces!

—Deja que lo juzguen —insiste—. No te conviertas en juez. Recuerda lo que acabas de pedirle a Patacoja.

—Tiene razón —añade Battaglia—. No te metas en líos por su culpa. Te aseguro que hay bastantes pruebas contra él. Pasará muchos años en la cárcel.

Aunque todavía estoy muy enojado, decido hacerles caso.

—¡Adragón! ¡Suéltalo! —ordeno.

Demetrio se frota la herida que le ha hecho Adragón y que le sangra sin parar. El general le apunta directamente al pecho. Seguramente Demetrio se pregunta si llegará vivo a la comisaría.

—No voy a hacerle nada, Demetrio —advierte Battaglia—. Yo no soy un asesino como usted.

—Quiero saber por qué ha hecho todo esto —le inquiero—. ¿Por qué estaba en mi contra? ¿Por qué ha intentado matarme? ¿Por qué esta conspiración?

—¿Quieres saberlo? —pregunta el inspector con tono irónico—. ¿Quieres saber qué tengo contra ti?

—Pues claro. Pero no creo que…

—Te lo diré, chico. Tienes que saber que yo no soy el único que quiere verte muerto. Hay mucha gente en Férenix que teme que llegues a ser rey, que tienen miedo a iluminados como tú que quieren imponer un reino de justicia. ¡Si te coronan rey traerás la desgracia a nuestro país y lo hundirás en guerras internas! ¡Vuestras ideas sobre la honestidad son peligrosas! ¡Perseguirás eso que llamas corrupción y nos arruinarás a todos! ¡Atraerás a los que piensan como tú y esta tierra se convertirá en un lugar endemoniado! ¡Por eso queremos matarte, maldito idealista! ¡Maldito adragoniano!

—¿Usted qué sabe de todo esto, Demetrio? ¿Qué sabe de los adragonianos, de los defensores de la justicia, de los alquimistas?

—Que sois peores que la peste, que habéis traído la desgracia en todos los reinos en los que habéis implantado vuestras enseñanzas y vuestras ideas. Los alquimistas dicen que pueden convertir el plomo en oro, que pueden devolver la vida a los muertos y que pueden alargar la vida de los mortales. ¡Basuras y mentiras! ¡Lo sé muy bien! ¡Todo lo hacen en beneficio propio! ¡Quieren enriquecerse a costa nuestra!

—Los alquimistas son los precursores de los científicos. Han abierto la puerta al conocimiento y no tienen nada que ver con la corrupción que, por cierto, usted protege, inspector.

—¡Maldito amigo de la justicia! ¡Maldita casta de defensores de la honestidad! ¡Vosotros sois el verdadero peligro!… Hemos defendido este país del caos y de la pobreza y hemos limpiado sus calles de bandidos. Nosotros somos los verdaderos dueños de Férenix. ¡Debes morir, Arturo Adragón! ¡Por nuestro bien!

—¿A quién se refiere? ¿Quiénes son esos que le apoyan?

—¡Los amos de Férenix! ¡Mi gente y yo hemos levantado este país durante años! ¡Lo hemos cuidado y lo hemos convertido en el paraíso que es ahora! ¡Gracias a nosotros, todo funciona correctamente!

—¿Un grupo de corruptos? ¿Quiénes son sus amigos? —le insisto—. ¡Dígamelo de una vez!

—¡Nosotros no somos corruptos! ¡Somos quienes mantenemos en pie a este país! ¡Nosotros…!

—¿Tiene algo que ver con Del Hierro, el banquero?

—Del Hierro y otros aspiramos a que las cosas sigan así y no queremos cambios. ¡Nadie quiere tu reino de justicia!

—¡Usted y sus amigos son unos inmorales y unos corruptos que se han enriquecido al amparo de sus abusos! ¡Ustedes han creado un paraíso de corrupción! —grito—. ¡Han cometido todo tipo de abusos y han matado a Escoria!

—¡Escoria era un desecho que se metía donde no debía! ¡No tenía derecho a vivir en nuestro país!

—¡Asesinos! —interviene Battaglia—. ¡Corruptos!

—¡Acabaréis todos bajo tierra! —responde Demetrio—. ¡Todo volverá a la normalidad!

—La normalidad llegará cuando usted y sus amigos estén entre rejas —respondo—. ¡Entréguese!

—¡No iré a la cárcel! ¡Soy policía! —responde Demetrio, fuera de sí—. ¡Un policía no va a la cárcel!

—Hay muchos testigos de su doble asesinato —le advierte Battaglia—. Le vamos a llevar a la comisaría y le encerrarán. No se irá de rositas. Sus amigos acabarán como usted y servirán de escarmiento a quienes intenten seguir su camino. ¡Se acabó la corrupción en Férenix!

Demetrio forcejea con fuerza para liberarse, pero Battaglia se resiste y consigue que, finalmente, se dé por vencido. El inspector me lanza una mirada peligrosa que me advierte de que algo terrible está a punto de pasar.

—¡Nadie me juzgará! —grita inesperadamente—. ¡Nadie me juzgará!

Entonces, ante el estupor de todos y sin que dé tiempo a que alguien pudiera reaccionar, empuja al general, le quita la pistola, la amartilla, se mete el cañón en la boca y dispara.

¡Bang!

* * *

Los ataúdes de Adela y Patacoja están delante de nosotros, en la fosa. Dos operarios con pala esperan pacientemente a que les demos permiso para llenarla de tierra.

He llorado tanto que apenas me quedan lágrimas y ganas de hablar. Ya me he despedido de ellos y ha llegado la hora de que los enterremos definitivamente.

Ha nevado durante toda la noche y el suelo está cubierto de un espeso manto blanco. Quizá sea un buen color para recordar a estos buenos amigos.

—Amigo Patacoja… nunca te olvidaré —digo en voz baja, como última despedida—. No puedo prometerte venganza, pero sí justicia. Te aseguro que haré todo lo posible por imponer un reino en el que impere la paz, en el que la gente pueda vivir sin miedo.

—Te queremos, Patacoja —añade Metáfora—. Estás en nuestros corazones y nunca te olvidaremos. A ti tampoco, Adela. Habéis sido nuestros mejores amigos.

—Me consta que erais personas extraordinarias —añade Cristóbal—. A Mireia y a mí nos hubiera encantado conoceros mejor.

Me agacho, cojo un puñado de tierra y la arrojo sobre los dos ataúdes, que yacen en la misma fosa. Metáfora, papá, Norma, Battaglia y los demás me imitan. Al final, los dos operarios cogen sus herramientas y rellenan el agujero con grandes paladas de tierra.

—Ya podemos irnos —dice Metáfora—. Ahora descansan en paz.

—Todavía no me hago a la idea —reconozco—. Todo ha ocurrido tan rápido que no puedo entenderlo.

—Ha sido una fatalidad —explica Metáfora—. Nunca lo hubiera imaginado.

Los tres caminamos silenciosamente por la avenida del cementerio y nos dirigimos a la salida, donde hemos dejado los automóviles. A pesar de lo compungido que estoy, hay algo que me obsesiona y de lo que no puedo zafarme.

—¿Por qué diría Demetrio todo aquello contra los alquimistas? —le pregunto a Metáfora—. Todo el mundo sabe que los alquimistas solo hicieron el bien. Eran honrados.

—A veces, cuando la gente está desesperada, dice cosas sin sentido. Olvídalo. No sirve de nada pensar en ello. Demetrio estaba totalmente corrompido.

—Supongo que ese hombre y sus socios odiaban a los alquimistas porque eran contrarios a sus intereses. Por eso querían matarme.

—El problema es saber quiénes son esos socios de Demetrio —advierte Cristóbal—. Pueden ser peligrosos. Imagina que todavía quieren matarte.

—Battaglia, el Comité y la policía se encargarán de ellos. Tarde o temprano los descubrirán. Estoy seguro. Aunque creo que la muerte de Demetrio les ha tenido que preocupar. Más de uno se marchará de Férenix.

—Ojalá tengas razón y esa gentuza se aleje de aquí —dice nuestro joven amigo.

—Si Demetrio estaba ligado a Del Hierro, los intereses de la Fundación pueden estar mezclados con esa banda de corruptos —sugiere Metáfora.

—¿Insinúas que mi familia puede estar relacionada con esa red de desaprensivos? —pregunto, alterado.

—No insinúo nada, Arturo —se justifica—. Solo me atengo a los hechos. Quiero decir que habría que asegurarse de que no hay motivo de preocupación.

—No me confundas. Que Demetrio y Del Hierro formen parte del mismo grupo no debería tener algo que ver con la Fundación… ni con mi familia.

—Esperemos que tengas razón —dice finalmente— y que no os contamine.

—Cuando esta gente hace algo, suele salpicar —dice Cristóbal.

—No lo hará —afirmo—. Los Adragón somos gente honrada y no tenemos nada que ver son esos maleantes. Lucharemos con todas nuestras fuerzas para que no nos impliquen en nada ilegal.

—Eso está bien —dice Metáfora—. Me gusta que hables así.

¡ARTURO! ¡Arturo! —exclamó muy alterado Leónidas mientras entraba en la cámara real, donde Arturo desayunaba—. ¡Ya no caen proyectiles!

—¿Qué dices, amigo mío? —preguntó el caballero negro—. ¿Estás seguro de lo que dices?

—¡Ven a verlo tú mismo! —replicó el recién llegado—. También hay malas noticias… ¡Las fuerzas del Mal están aquí, frente a nuestras puertas! ¡Ven a verlo!

Arturo se incorporó y siguió a Leónidas. Ambos llegaron a la barricada que marcaba el límite de Ambrosia y se quedaron atónitos.

—¡Míralos! —dijo el caballero Leónidas—. ¡Pretenden cercarnos!

—Van a asediarnos —dedujo Arturo—. Quieren que nos rindamos o nos matarán de hambre. Ahora el cielo está despejado. ¿Por qué habrán dejado de bombardearnos?

—Puede ser una trampa —advirtió Leónidas—. También es posible que pretendan atacar para arrasar todo lo que tiene vida en el valle de Ambrosia. Me temo que nuestros preparativos no van a servir de nada.

—¿Qué sabemos de ellos? —preguntó Arturo—. ¿Cuántos son?

—Más de los que nos gustarían —reconoció Leónidas—. Han venido con todas sus fuerzas, tal y como anunciaron Herminio y su familia.

—Ahí hay más soldados que hace meses —advirtió Arturo—. ¿Cómo han conseguido tantos guerreros?

—Seguro que han movilizado a todos los que son capaces de empuñar una arma, incluidas mujeres y niños… También cuentan con bestias salvajes. ¡Son mutantes!

—¡Y hechiceros! —añadió Alexia, que en esos instantes llegaba junto a ellos.

—Y dragones —confirmó Leónidas—. Mirad el cielo. Está oscurecido por sus alas. No creo que sobrevivamos a este ataque.

—Y sin embargo hay que resistir —repuso Arturo con firmeza.

—¿Hasta cuándo?

—¡Hasta el final, Leónidas! ¡Hasta el final! ¿Hay alguna noticia de Crispín? —preguntó Arturo.

—No sabemos nada —dijo Leónidas—. Empiezo a temer lo peor.

—Yo no me preocuparía —le tranquilizó Alexia—. Crispín sabe defenderse bien. No le pasará nada. Estoy convencida de que tiene algo que ver con el cese del fuego.

Arturo la miró, complaciente. Quería transmitirle que él pensaba lo mismo.

—No podemos olvidar que se forjó al lado de nuestro rey —añadió la reina—. Eso es una garantía.

—Sí, es cierto —reconoció Leónidas.

* * *

El ejército, dirigido por Demónicus, estaba listo para atacar. Había levantado el cerco alrededor del palacio en construcción con la intención de delimitar un perímetro en el que nadie pudiera entrar o salir. Era una forma de intimidar a los arquimianos y de enviarles un mensaje de desesperanza para que pensaran que estaban encerrados en un gigantesco cementerio.

Los arquimianos observaron cómo las catapultas, las torres de asalto y las demás máquinas de guerra tomaban posiciones y se organizaban para actuar. También vieron que los efectivos militares se preparaban para atacar. Los largos preparativos les ponían nerviosos y debilitaban su moral. La exhibición de los atacantes era espectacular.

—Son muchos —dijo Leónidas—. Los nuestros están preocupados… y asustados.

—A cada momento hay más bestias y mutantes —dijo Arquitamius—. Demónicus y sus hechiceros trabajan sin parar. Convierten a esa pobre gente en animales.

—Creo que los tienen domeñados bajo los efectos de la magia —añadió Arquimaes—. De esta forma, ni se rebelan ni protestan.

—Nuestros espías nos informan de que los humanos y las bestias mutantes conviven sin problemas —explicó Leónidas—. Es como si fuesen de la misma raza.

—Es que lo son —explicó Alexia—. O creen que lo son. Comen lo mismo, duermen juntos, ansían nuestra muerte y quieren beber nuestra sangre. Los hechiceros, dirigidos por… por Demónicus, hacen bien su trabajo.

—O sea, que forman un ejército invencible —sentenció Arturo—. Vamos a tener que luchar duro si queremos sobrevivir.

—Deberíamos tener un plan para soportar el ataque.

—Mi plan consiste en ir a buscar a Demónicus y matarlo —afirmó Arturo—. Por lo demás, se trata de sacar la máxima ventaja de nuestro poder.

La puerta se abrió y Émedi entró, escoltada por sus pretorianos.

—¿Cómo podemos hacerlo, mi rey? —preguntó con firmeza la antigua soberana—. ¿Qué nos recomiendas? ¿Cuál es nuestro verdadero poder?

—Luchar con bravura, lo que desmoraliza mucho al contrario —explicó Arturo—. No rendirse, incluso cuando las cosas se complican. No contar ni las bajas contrarias ni las propias, porque descorazona y distrae. No creer que alguien vendrá en nuestra ayuda, pues crea falsas esperanzas. No tener miedo a la muerte, porque ésta es solo el principio.

Pero, sobre todo, luchar con el convencimiento de que la verdad está de nuestra parte y con la seguridad absoluta de que vamos a ganar.

—Arturo, ésas son buenas reglas para mantener alta la moral, pero necesitamos ayuda práctica —le rebatió Leónidas.

—Es posible que no la haya, Leónidas; por eso debemos mantener la moral muy alta —respondió Arturo—. ¡Tenemos algo escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, y ésa es nuestra fuerza! ¡Recordad que nuestras armas llevan letras dibujadas, y que tienen poderes que nos ayudan! ¡Nuestra verdadera fuerza!

Todos le miraron con el convencimiento de que era un gran jefe.

—No obstante, enviaremos mensajeros a nuestros aliados para recabar su ayuda —añadió—, aunque los enemigos los intercepten. Reforcemos nuestro convencimiento de que estamos solos.

—Tienes razón, Arturo; hemos comprendido tu mensaje.