TODO estaba preparado para la gran ceremonia de coronación de Arturo Adragón como rey de Arquimia. Habían levantado un atractivo pabellón diseñado por Andronio, que albergaba un altar, varios asientos con hermosos cojines y un trono doble destinado a los nuevos reyes, que lo iban a ocupar al final de la celebración. Para embellecer el acto, centenares de galardones y adornos colgaban de casi todos los muros del palacio. Bajo el bellísimo cielo azulado, una multitud esperaba impaciente el comienzo de la ceremonia.

Varios sacerdotes habían venido de otros reinos y Arquimaes, en su calidad de antiguo monje, iba a oficiar la coronación ayudado por otros dos frailes ambrosianos.

Reyes, príncipes, caballeros, oficiales, nobles y campesinos habían llegado temprano con la esperanza de poder seguir el acto desde las primeras filas. Querían ver de cerca a Arturo Adragón: el jefe del Ejército Negro, el valiente caballero que había acabado con el reinado de terror de Demónicus, el Gran Mago Tenebroso. Todos querían presenciar cómo se convertía en rey bajo la bandera del signo adragoniano.

Mucha gente aguardaba con ansia la llegada de un verdadero reino de justicia, pues ello representaba, después de siglos de barbarie, guerras, enfermedades y tiranías, una luz en el horizonte.

Arquimaes y la reina Émedi acudieron montados sobre hermosos caballos blancos, envueltos en bellos ropajes y recubiertos por capas que lucían el dibujo adragoniano. El alquimista llevaba en el cinto la espada de plata que la reina le había regalado en la batalla del castillo Émediano el día en que Alexia murió a manos de Arturo, tiempo atrás.

Los soldados y oficiales del Ejército Negro, vestidos con sus mejores galas y distribuidos en batallones, desfilaban a lo largo de la explanada al toque de las trompetas y de los tambores, luciendo sus grandes estandartes decorados con la letra adragoniana bordada en hilo de oro.

Los monjes ambrosianos disponían de una pequeña tribuna de madera sobre la que habían apilado varios libros que leían en voz alta, casi cantando.

En esos momentos en los cuales todavía algunos viajeros rezagados se acercaban apresurados al lugar del evento, Arquitamius hizo acto de presencia. Llevaba una caja de roble en cuyo interior había una corona de oro diseñada y forjada por él mismo. En su frontal se apreciaba la figura de un dragón.

El viejo alquimista depositó la corona sobre una almohada, ante Arquimaes y Émedi, de modo que todo el mundo pudiera verla.

—Aquí está la representación de Arquimia, el reino de justicia con el que tanto hemos soñado —dijo con ilusión—. ¡Por fin nuestro sueño verá la luz!

—Hemos recorrido un largo camino, maestro Arquitamius —respondió Arquimaes—. Pero hemos conseguido nuestro objetivo.

—Mil años de espera son muchos años, amigo mío.

—Pero han valido la pena para ver este día —reconoció el alquimista.

—Mi corazón rebosa felicidad —añadió Émedi, muy emocionada—. Contemplar a mi hijo coronado rey de Arquimia es la mayor recompensa que la vida me puede otorgar.

—Te has ganado el honor de ser la madre de un rey —dijo Arquitamius—. Lo mereces más que nadie, después de todo lo que has sufrido.

La mención del sufrimiento que supuso el nacimiento de Arturo enmudeció a la reina. Aquella trágica noche estaba clavada en su memoria y solo hizo falta una palabra para despertar el amargo recuerdo. Dar a luz a un hijo muerto es el mayor drama que una mujer puede sufrir en esta vida.

De repente, los clarines sonaron alto y fuerte y todo el mundo giró la cabeza, expectante, hacia la gran tienda real, protegida por un batallón del Ejército Negro.

Entonces la cortina se abrió y un jinete que portaba una brillante cota de malla con el emblema adragoniano sobre el pecho, salió en primer lugar.

—¡Es mi hijo! —dijo Forester—. ¡Es Crispín!

Armadía, que estaba a su lado en la tribuna de invitados, le apretó la cintura.

—¡Es un gran chico! —afirmó—. Será un digno caballero.

Detrás de Crispín iban Leónidas y otros hidalgos y oficiales de alto rango. A continuación, escoltados por varios hombres de armas, Arturo Adragón y Alexia.

—Aquí tuvimos nuestra primera pelea a espada —susurró ella—. Creo que te gané.

—Ganaste mi corazón —reconoció Arturo—. Me embrujaste y nada ha podido separarme de ti.

Con gran solemnidad, cruzaron el patio de la antigua Ambrosia, bajo la mirada y la aclamación de todo el mundo. Era evidente que aquella espléndida ceremonia iba a ser recordada durante mucho tiempo.

Cuando estuvieron cerca del altar, Arquimaes y Émedi se pusieron en pie para recibirlos. Crispín, Leónidas y sus compañeros se colocaron a un lado mientras dos pajes sujetaban las riendas de los caballos de Arturo y Alexia, que descabalgaron.

Un coro de niños y niñas, dirigido por un monje ambrosiano, entonó una canción de bienvenida. Dos criados abrieron unas jaulas que dejaron salir docenas de palomas blancas, que se elevaron hacia el cielo y que simbolizaban claramente la libertad, principal empresa del nuevo reino.

* * *

Morfidio y Escorpio observaban la ceremonia camuflados entre la gente, reconcomidos por el rencor y la envidia. Disfrazados de campesinos, se habían mezclado entre el público más sencillo, donde menos vigilancia y controles había.

—¡Esto es demasiado! —susurró Morfidio a su cómplice—. ¡No lo puedo soportar! ¡Maldito Adragón! ¡Malditos alquimistas!

—¡Tenemos que matarlos, mi señor! —respondió Escorpio—. Arquimaes es el culpable de nuestra situación. El le ha regalado estos dominios a su hijo y a nosotros nos ha arrojado de ellos. Nos desprecian. Somos escoria.

—Acabaremos con ellos y con sus sueños —añadió el conde—. Pero necesito ese maldito secreto de la resurrección. Después quemaremos Arquimia. ¡No quedará ni rastro de todo esto!

Escorpio tenía la vista clavada en Arturo, rodeado de unos padres que le amaban más que a su propia vida. Sintió tanta envidia que le dolió el alma. El jamás se vería arropado por un padre y una madre. Jamás obtendría lo que Arturo tenía. ¡El debería ocupar el lugar de Arturo! ¡Arquimaes era el culpable de todo y sería el primero en pagarlo! Morfidio ya no importaba. Le daba igual la recompensa. ¿Para qué quería él un castillo si no podía llevar a cabo su venganza?

Sin embargo, Morfidio notó cómo en su interior crecía un irrefrenable deseo de matar a Arquimaes. Un deseo que, igual que la lava de un volcán, era incontenible, ardiente y salvaje. Supo entonces que no podría controlarlo. Tuvo la certeza de que no iba a poder impedir que sus pasos se dirigieran hacia el alquimista, el maldito alquimista que le había complicado tanto la vida y que se había negado sistemáticamente a entregarle la fórmula de la resurrección y de la inmortalidad. Ese condenado sabio que quería impedir que devolviera la vida a su padre.

* * *

Demónicus estaba solo en lo alto de la torre, con la puerta atrancada. Había desplegado el pergamino de Arquimaes sobre el suelo y lo observaba con atención, escudriñando su contenido.

Abrió los brazos y los extendió hacia delante para apuntar directamente al cielo. En el horizonte, una mancha oscura volaba a gran velocidad mientras se alejaba de Rugían, en dirección a Arquimia.

—¡Ahora descubriréis que Demónicus está vivo! —susurró—. ¡Vivo y dispuesto a vengarse! ¡Malditos alquimistas!

Cuando la masa oscura desapareció en el horizonte, Demónicus se inclinó sobre el documento y proyectó su sombra sobre él. Alargó las manos y las pasó sobre el papiro, sin tocarlo.

—¡Que las Fuerzas Ocultas vengan en mi ayuda! —ordenó—. ¡Ahora!

El papiro se agitó como si tuviese vida propia. Algunas letras se movieron y otras cambiaron de posición, pero todas se despegaron. La energía azulada que salía de las manos de Demónicus era un poderoso imán para las letras de tinta adragoniana.

Entonces levantó los brazos y todas se despegaron del papiro para acercarse a él hasta envolverlo por completo.

—¡Letras alquímicas, ahora me obedeceréis! ¡Soy vuestro nuevo amo! ¡Me serviréis a mí! —musitó Demónicus con voz profunda—. Estáis bajo mi mando. Me convertiréis en un poderoso enemigo. Seré más fuerte que nunca gracias a vosotras, letras de polvo de dragón.

Una gran masa oscura se alejó de la torre, sobrevolando el reino de Horades y dejando aterrorizados a los que la vieron volar.

* * *

Los poetas y trovadores empezaron a escribir la crónica de un día histórico que sería largamente recordado. Arturo, que llevaba la espada alquímica colgada del cinto, ofreció su brazo a Alexia y se dirigieron unidos hacia el altar, donde Arquimaes los recibió con los brazos extendidos. Un paje sujetó un enorme libro abierto que el alquimista leyó en voz alta:

—Arturo y Alexia… Vuestras vidas se van a vincular hoy ante vuestros familiares y amigos… Ha llegado la hora de unir vuestros destinos… Comparecéis aquí de forma voluntaria para dejar constancia de vuestro amor.

El silencio era absoluto y respetuoso y solo se escuchaba la voz del sabio de los sabios.

—Por eso, ahora vais a juntar vuestras manos y anunciaréis ante todos los presentes que vuestro mayor deseo es convertiros en marido y mujer —añadió, mientras dos monjes colocaban sobre los hombros de los jóvenes una capa que los cubría por completo.

Alexia y Arturo entrelazaron sus dedos, se miraron a los ojos y dijeron a la vez, en voz muy alta:

—¡Declaramos que nuestro mayor deseo es convertirnos hoy en marido y mujer! ¡Nuestros destinos quedan unidos para toda la eternidad y nada ni nadie nos separará!

—¡Así sea! —exclamó Arquimaes, con los brazos hacia el cielo.

Los clarines tocaron para anunciar que la boda se había llevado a cabo con éxito y que los novios eran ahora marido y mujer. Arquimia estaba a punto de ser una realidad.

Un aplauso masivo se extendió por todo el valle de Ambrosia y varias docenas de palomas volaron hacia el firmamento. Crispín se sintió tan emocionado que no pudo contener un suspiro acompañado de algunas lágrimas. Pero no fue el único.

Mientras Arturo se ponía de rodillas. Arquitamius entregó la corona a Arquimaes, que la cogió con emoción contenida.

—¡Anunciamos ante todo el mundo que Émedi y yo, Arquimaes, abdicamos en favor de nuestro hijo Arturo Adragón, al que nombramos rey de Arquimia! —exclamó mientras la elevaba.

Entonces, Émedi y Arquimaes alzaron la corona de oro y la mantuvieron a la vista de todos a pocos centímetros de la cabeza de su vástago.

—Arturo, tu padre y yo te nombramos soberano de este nuevo reino. A partir de ahora eres el rey de nuestra vida —declaró la reina—. Desde que naciste supimos que nuestros pasos tenían un nuevo guía. Nos hemos esforzado para construir un espacio de justicia y hemos luchado con tu ayuda para alejar a todos los demonios, espectros y fantasmas que pudieran oscurecer este mundo. Depositamos en ti nuestras mejores esperanzas. Deseamos que nuestro futuro, nuestras ilusiones y nuestros anhelos se materialicen en ti, Arturo Adragón, sangre de nuestra sangre. Formas parte de nuestras aspiraciones, que consisten en mejorar el mundo en el que vivimos y luchar contra todo lo que sea injusto, contra la ignorancia, las enfermedades y la miseria que asolan estas tierras.

»Ponemos en tus manos el timón de Arquimia y te invitamos a que lo dirijas hacia un amanecer de paz y prosperidad. El reino de las letras que está en ti te confiere un poder ilimitado que durará mientras lo haga el mundo. Eres el rey de la escritura, que es más poderosa que las armas.

Con un ligero temblor en las manos, Émedi y Arquimaes colocaron la corona de oro adragoniana sobre la cabeza de Arturo y lo convirtieron en monarca de Arquimia.

—¡Viva el rey Arturo Adragón! —gritó Arquimaes—. ¡Viva el rey de Arquimia!

Como una sola voz, los miles de asistentes repitieron sus palabras y chillaron a pleno pulmón. Su grito se extendió igual que una ola por todo el valle de Ambrosia, que iba a formar parte del reino de Arquimia.

Después, Arturo alzó el brazo de Alexia y exclamó:

—¡Viva la reina Alexia!

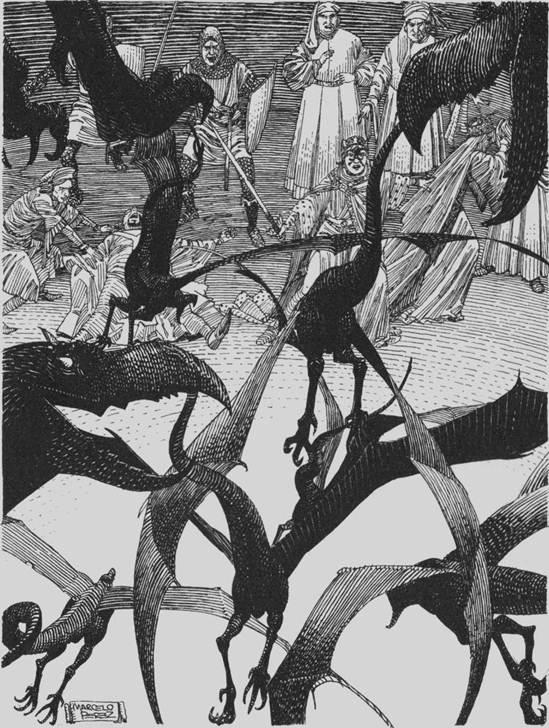

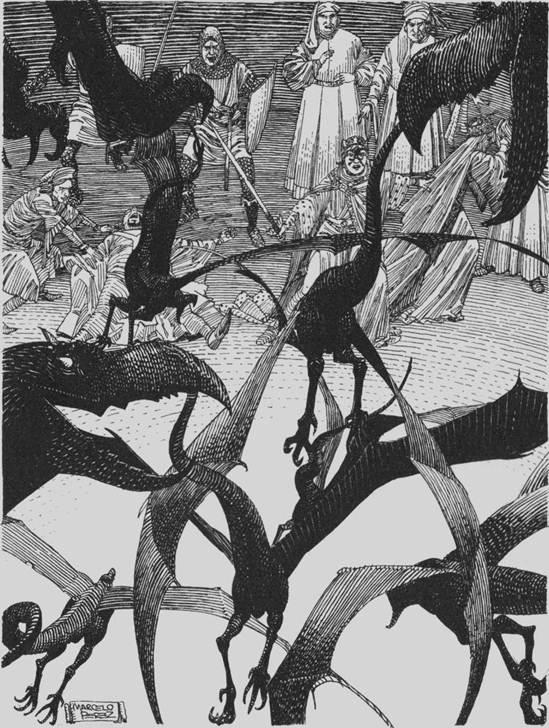

Pero, justo antes de que el público repitiera sus palabras, un oscuro pájaro llegó volando a gran velocidad y se empotró contra el pecho de uno de los monjes que ayudaban a Arquimaes, haciéndole caer al suelo aparatosamente. El monje intentaba en vano arrancar de su cuerpo el animal, que no dejaba de aletear.

La sorpresa paralizó a todos y ahogó los vítores que ensalzaban a Alexia. Al principio pensaron que se trataba de un accidente, pero cuando un segundo animal volador se estrelló cerca del caballero Leónidas, que sobrevivió de milagro, dedujeron que se trataba de un ataque premeditado.

Los vigías, que se habían distraído por estar pendientes de la ceremonia, se dieron cuenta de que el cielo se había poblado de animales negros que se dirigían hacia ellos, como un ejército maldito que ensombrecía el sol.

—¡Nos atacan! —gritaron desde las torres de vigilancia, mientras se preparaban para hacer sonar los cuernos de alarma—. ¡Nos atacan desde el cielo!

Cientos de bestias mutantes, con cabeza, garras y alas de dragón, volaban hacia Ambrosia sin que nadie pudiera impedirlo. El inminente e inesperado ataque se producía justamente cuando Arturo acababa de ser nombrado rey de Arquimia. Era como si alguien lo hubiese organizado todo con precisión. Era un ataque a traición contra el rey y el nuevo reino. Arquimia acababa de nacer y ya recibía su primera agresión.

Arturo miró a Alexia en busca de una respuesta.

—Ya sabes quién es el responsable —susurró la nueva reina de Arquimia.

—¡No puede ser! —susurró el joven rey—. ¡Demónicus no puede hacernos esto! ¡Le mataré!

—¡Pero Demónicia vivirá! —le corrigió Alexia—. ¡Nunca morirán a menos que mueran los dos a la vez!

—¡Cordian, protege a Émedi! —ordenó mientras desenfundaba la espada alquímica—. ¡Soldados, luchad a muerte! ¡Luchad para defender nuestra libertad!

Varios animales se lanzaron contra él, pero los despachó con movimientos rápidos. Crispín había tomado la iniciativa, ya que Leónidas luchaba junto a uno de sus hombres para deshacerse de una bestia voladora que le había atravesado el pecho. El oficial de la Legión Alexia se protegió con su escudo y arremetió contra los primeros animales voladores, que llegaban a gran velocidad. Muy cerca, dos pajes murieron ensartados por los cuernos de los pájaros oscuros. Tampoco los criados se libraron del ataque de estas saetas diabólicas.

Arturo cogió un escudo y se colocó ante Alexia para protegerla, aunque ella no estaba dispuesta a mantenerse pasiva en este peligroso y difícil momento. Sacó la espada de su funda y se preparó para repeler el terrible ataque.

Cuando Arturo vio que los pretorianos protegían a Émedi, que además había cogido una espada y se aprestaba para la lucha, se sintió más tranquilo.

El pánico había cundido entre la población y la gente corría despavorida, mientras veían cómo amigos y familiares eran víctimas del ataque de las bestias voladoras. Algunos valientes decidieron hacerles frente con las escasas armas de que disponían, pero poco pudieron hacer. Los animales atacaban por todas partes, a gran velocidad y a traición.

El conde Morfidio y Escorpio, que habían acudido a Ambrosia para matar, tuvieron que defender sus vidas. En pocos minutos pasaron de ser atacantes a ser atacados. Sin embargo, sus pasos se dirigían hacia la tribuna principal. Ningún soldado les impidió el paso. Había demasiado desorden para prestar atención a dos harapientos que hacían lo que podían por defender su vida.

Los hombres del Ejército Negro reaccionaron con rapidez y valentía y corrieron en defensa de los más desprotegidos. Su arrojo salvó la vida de algunos que hubieran muerto de no ser por su intervención. Entonces llegó el grueso del ejército de bestias asesinas y la situación empeoró.

Arquitamius se había sentido desconcertado por el sorprendente ataque, pero poco a poco comenzó a reaccionar.

—¿De dónde viene esto? —le preguntó a Arquimaes—. ¿Qué pasa? ¿Quién es el responsable?

—¡Demónicus! —respondió el sabio, asestando un espadazo a un animal que cayó con la cabeza separada de su cuerpo—. ¡El maldito Demónicus!

Los muertos se contaban por docenas. A pesar de la feroz resistencia del Ejército Negro, las víctimas se producían sin cesar. Era un ataque salvaje que parecía no tener fin. Los gritos de terror de los niños se mezclaban con los de los ancianos, mujeres y hombres. Los animales parecían adiestrados para eliminar todo aquello que respiraba.

—¡Voy a recurrir a Adragón! —gritó Arturo, mientras se deshacía de sus ropas—. ¡Necesitamos ayuda! ¡Esto es un infierno!

—¡Date prisa! —gritó la recién nombrada reina—. ¡Nos van a matar a todos!

Las palabras de Alexia parecieron proféticas. Los atacantes consiguieron prender fuego a las torres de vigilancia, a varias tiendas y al entramado de madera que soportaba algunos de los muros del palacio de Arquimia.

Arturo se disponía a invocar a Adragón cuando, de repente, vio algo que lo dejó estupefacto.

—¿Qué es esto? —preguntó, con la mirada dirigida hacia el cielo—. ¿Qué es?

POR fin llegamos a casa. El avión ha iniciado el descenso y dentro de unos minutos aterrizaremos en el pequeño aeropuerto de Férenix.

Ahora que ha terminado, reconozco que el viaje a Egipto ha sido revelador. He descubierto tantas cosas sobre mí que, como dice Metáfora, debo sentirme satisfecho. Quizá tenga razón y sea mejor no profundizar más y conformarme con lo que he averiguado.

El tren de aterrizaje toca el suelo y el avión da un pequeño bote que me sobresalta. Frena y todo el aparato tiembla. Metáfora, que está sentada a mi lado, me coge la mano.

—No temas, todo va bien —asegura—. No pasa nada. Los aterrizajes siempre son así.

—Claro, claro… Es que no tengo costumbre de viajar en avión.

—Puedes estar tranquilo. Este vuelo ha terminado bien —insiste—. Enseguida abrirán las puertas y desembarcaremos.

La nave da un largo paseo por la pista y se detiene ante el edificio principal del aeropuerto. Suena un timbre y una voz femenina anuncia por megafonía que ya podemos desembarcar.

—Gracias por volar con nosotros —añade—. Esperamos verlos de nuevo a bordo. Serán bienvenidos.

Todos los pasajeros se ponen en pie y el pasillo se llena de gente. Cogemos nuestro equipaje de mano y seguimos a la riada humana que se dirige hacia el exterior. Después de tantas horas de viaje, todos deseamos salir del avión y pisar suelo firme.

Recogemos nuestras maletas en la cinta transportadora y pasamos el control de la aduana, donde ni siquiera nos registran. No me he atrevido a declarar el ramillete de hierba que Mahania me ha entregado, por si se ríen de mí. Llegamos a la salida, donde mucha gente espera a sus seres queridos, a quienes, posiblemente, llevan mucho tiempo sin ver.

—Mira, Arturo… Ahí están Adela y Patacoja —dice Metáfora.

Echo a correr y me lanzo a los brazos de mi amigo el arqueólogo, que me recibe afablemente.

—¡Patacoja, amigo!

—¡Arturo! ¡Arturo! ¡Qué ganas tenía de verte!

—¡Y yo a ti! —digo mientras me doy cuenta de que volver a casa es reconfortante, sobre todo si hay alguien para recibirte.

Papá, Norma y Metáfora se acercan para unirse a nosotros.

—Hola a todos —dice Adela—. Bienvenidos a Férenix.

Metáfora le da un beso y un abrazo. Papá estrecha su mano y Norma le da otros dos besos en las mejillas. Es un recibimiento muy cálido.

—¿Qué tal el viaje? —pregunta Patacoja sin soltarme—. ¿Vuelves contento?

—Ha sido una gran experiencia —digo—. Una verdadera maravilla. Ya te contaré los detalles.

—Supongo que ahora te quedarás aquí, ¿verdad?

—Claro que sí. No pretendo volver a Egipto… de momento.

—Me alegra saberlo —dice con un tono alegre, poco habitual en él.

Observo una sonrisa de satisfacción en su cara. Le noto cambiado.

—¿Qué pasa aquí? —pregunto—. ¿Qué ocurre? ¿A qué viene esa cara de felicidad?

—¿No te parece un milagro que tenga dos piernas? —pregunta Patacoja—. ¿No te has dado cuenta de que son mías?

—¿A que está mejor así? —pregunta Adela—. ¿Verdad?

Estoy tan nervioso que no me he dado cuenta del cambio. Ya no lleva muleta y se mantiene en pie con mucha soltura.

—¿Qué has hecho? —pregunto—. ¿Cómo lo has conseguido?

—Por fin se ha colocado una pierna ortopédica —explica Adela—. ¿A que es una maravilla?

—¿Qué opinas, Arturo? —quiere saber mi amigo.

—¡Está muy bien! ¡Cualquiera diría que…!

—¡Que me falta una pierna!

—Es maravilloso. Una obra de arte de ingeniería —añade Adela—. Lo mejor de lo mejor.

—Desde luego que sí —afirmo—. Es increíble.

—Se lo pedí hace mucho tiempo —explica Adela—. Y por fin me ha hecho caso.

—Te lo agradezco mucho, Adela —dice Patacoja—. Lo digo de corazón.

—No me tienes que agradecer nada —responde ella—. El dinero sirve para eso, para ser más felices.

—Pues conmigo lo vas a conseguir —replica él—. Me has cambiado la vida. Me siento diferente, seguro de mí mismo.

—Espero que vayas a hacerte la revisión uno de estos días —dice Adela—. De esta manera me demostrarás que estás agradecido.

—Te lo prometo —dice con firmeza—. Iré lo más pronto que pueda.

—Yo le acompañaré —añado—. Así no podrá zafarse.

—Yo también iré con ellos —añade Metáfora—. Puedes estar tranquila.

—Gracias, porque ahora estoy muy liada y apenas me queda tiempo libre —explica Adela—. Stromber nos tiene muy ocupados a todos.

—¿Stromber? —exclama papá, un poco extrañado—. ¿Qué le pasa a Stromber?

—Se ha empeñado en que vigilemos los restos de la Fundación. También nos ha pedido que controlemos a Escoria… y al monasterio de Monte Fer. Se ha vuelto loco y nos va a volver locos a todos.

—No sé qué busca ese hombre, pero empieza a preocuparme —dice Norma—. No ceja en su empeño.

—Quiere enemistaros con todo el mundo para quedarse con todo lo vuestro —explica Patacoja con toda naturalidad—. No hace falta ser muy listo para comprenderlo.

—Pues habrá que hacer algo —digo—. No estoy dispuesto a dejarle que me arroje a la basura. Tendré que enfrentarme con él.

—Debimos quedarnos en Egipto —dice papá—. Férenix nos va a traer muchos problemas.

—La Fundación es nuestra y esta ciudad es nuestro hogar —respondo—. ¡Nadie nos echará de aquí, papá!

—Bueno, de momento vamos a instalarnos en casa —corta Norma para evitar que continúe la conversación—. Intentemos tranquilizarnos. Vamos a la parada de taxi, anda.

—¿Qué tal está Escoria? —pregunta Metáfora—. ¿Se recuperó de sus quemaduras?

—Sí. Está otra vez en su casa —señala Adela—. Está bien, pero tiene mucho miedo de que la vuelvan a atacar.

—Iremos a verla —digo—. Debemos protegerla. Esos canallas todavía están sueltos.

* * *

Lo peor de volver a casa después de un largo viaje es que las estancias están frías. Espero que la calefacción funcione bien y nos proporcione pronto la temperatura adecuada.

Cada uno entra en su habitación y se acomoda. Reconozco que estoy inquieto. Esta aparente tranquilidad me enerva.

—Tengo muchas ganas de ver a Sombra —digo—. Patacoja me va a acompañar a verle. Espero que todo esté mejor que cuando lo dejamos.

—Voy contigo —se ofrece Metáfora—. También quiero verle.

—Yo iré más tarde —dice papá—. En cuanto acabe de resolver unos asuntos urgentes. Tengo que ir al banco.

—Se lo diremos —le aseguro—. No te preocupes.

Bajamos a la calle y nos encontramos con Cristóbal, que viene a la carrera. Después de tanto tiempo, nos alegra mucho verle.

—¡Amigos! ¿Qué tal vuestro viaje? —nos pregunta, ansioso de que le contemos detalles—. Ya empezaba a pensar que no volveríais a Férenix.

—Ha sido un viaje corto pero excitante —le explico—. No te puedes hacer ni idea de las cosas que nos han pasado. Bandidos del desierto, tiros…

—Una gran aventura —añade Metáfora—. Igual que una película.

—Me hubiera gustado ir con vosotros —dice Cristóbal—. Me dais envidia… Cada vez que pasaba por la tienda de armas y veía Excalibur, me acordaba de vosotros.

—¿Te conté que fuimos a visitar al espadista?

—¿Qué os dijo? ¿Os explicó de dónde ha sacado el diseño de Excalibur? ¿Cómo hace las espadas?

—Nos mostró algunas cosas interesantes —dice Metáfora—. Nos dejó ver un dibujo medieval que le ha servido de inspiración para crearla.

—¿Quieres decir que es un diseño original de la época del rey Arturo? —pregunta, asombrado.

—Pero no del Arturo que tú piensas, sino de Arturo Adragón —le corrijo—. El que creó Arquimia.

—Vaya, y yo que pensaba que era una espada creada por Merlin, el mago —dice con decepción.

—Pues no. Creo que esa espada está creada por un alquimista que no tiene nada que ver con Merlin —le digo—. ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Está todo en orden?

—Como siempre… Pero tengo una buena noticia que daros… Una buenísima noticia…

—Cuenta, cuenta, no nos tengas en ascuas —pide Metáfora.

—¡Mireia! —exclama—. ¡Me ha dicho que quiere salir conmigo!

Metáfora y yo nos miramos, asombrados.

—¿Qué has dicho? —pregunta ella.

—Pues eso, que se ha rendido a mis pies —contesta Cristóbal, rebosante de alegría—. ¡Creo que vamos a ser novios!

—Pero si es mayor que tú… Además, siempre te ha tratado con desprecio —replico—. No lo entiendo.

—Es muy sencillo —dice con naturalidad—. Se ha enamorado de mí. ¿Es tan difícil de entender?

—No, no… Lo que pasa es que… yo creía que estaba enamorada de Horacio —dice Metáfora.

—Yo también pensaba lo mismo —reconozco—. Por eso me cuesta trabajo entenderlo.

—Vaya, creía que éramos amigos —responde, un poco suspicaz—. Y ahora resulta que me tratáis como a un idiota.

—No te enfades, hombre —digo—. Es lógico que nos cueste trabajo aceptar una cosa distinta de la que habíamos pensado. Me alegro por ti.

—Yo también —añade Metáfora—. Claro que sí, aunque creo que Mireia gana con el cambio.

—Desde luego, tú eres mejor persona que ese…

—Oye, Arturo, no te metas con mis amigos, ¿vale? —me increpa en plan agresivo—. Horacio es un buen amigo y no dejaré que le insultes.

—Perdona, pero… —Metáfora me mira, asombrada—. ¿Es que no recuerdas que Horacio no ha dejado de meterse con Arturo? ¿Has olvidado todo lo que ha pasado?, ¿que intentó pegarle?

—Eso es agua pasada —responde—. Las cosas han cambiado. Ahora todos nos vamos a llevar muy bien. No quiero dar disgustos a Mireia. ¿Cuento con vosotros?

—Claro que sí —contestamos al unísono.

—Entonces iremos juntos a tomar algo y sellaréis la paz con Horacio. Eso hará muy feliz a Mireia.

—Cuando tú nos digas —dice Metáfora.

—Estamos a tus órdenes, Cristóbal.

—No quiero más peleas entre vosotros —dice en plan autoritario—. ¡Las discusiones se han terminado!

Patacoja se acerca y nos saluda.

—¿Nos vamos? —pregunta—. Ya es un poco tarde.

—Cristóbal, tenemos que ir a la Fundación —le digo, a modo de despedida—. Nos veremos en el instituto.

—Os llamaré para reunimos con Horacio —confirma mientras se marcha—. ¡No me falléis!

Patacoja está un poco distraído, impaciente.

—¿Qué te ocurre? —le digo—. Te veo nervioso.

—No estoy seguro, pero tengo la impresión de que alguien me vigila. Incluso he tenido la sensación de que nos seguían desde el aeropuerto.

—Tus impresiones suelen resultar acertadas —dice Metáfora—. Aunque, sinceramente y por nuestro bien, espero que esta vez te equivoques.

—Ojalá. Pero no puedo evitar sentir que hay ojos que nos observan —responde Patacoja.

—Pues tengamos cuidado —digo—. Ya sabemos que hay gente que quiere perjudicarnos. Y si tú lo dices, puede ser cierto.

Patacoja y Metáfora tratan de relajar el ambiente, pero no lo consiguen. Sabemos por experiencia que los ataques pueden hacerse realidad en cualquier momento.

—Podemos ir por la calle central, que está muy transitada —sugiere Patacoja—. Cuanta más gente haya a nuestro alrededor, menos peligroso será.

—Esa regla no funciona —digo—. Recuerda cuando nos dispararon desde aquel coche. Había mucha gente y ya ves lo que pasó.

—Es verdad, pero es peor caminar por calles solitarias —asevera Metáfora—. No se lo pongamos fácil.

Aprovechamos que es una hora de mucho tráfico para deslizamos entre la muchedumbre y evitar sorpresas.

—Por cierto —dice Patacoja—, se me había olvidado contarte una cosa. No sé, a lo mejor no tiene demasiada importancia.

—Ahora todo es importante —le digo—. Cuéntamelo.

—Pues verás, el día que Adela y yo fuimos a comprar esta dichosa pierna ortopédica, vimos algo que me llamó la atención. El inspector Demetrio hablaba con un dependiente. Cuando nos vio, se marchó deprisa, sin saludarnos. Como si no le hubiera gustado encontrarse con nosotros.

—¿Qué hacía él en una tienda de prótesis?

—No sé. Ya te digo que no tuvimos tiempo de hablar con él.

—La gente va a esos sitios solo para ponerse un aparato ortopédico —dice Metáfora.

—¿En una pierna, por ejemplo? —pregunto.

—Por ejemplo… —responde—. A ver si va a resultar que Demetrio es el hombre que buscamos.

—Solo tienes que pedirle que te enseñe su pierna para asegurarte —sugiere Patacoja.

—No te quepa duda de que lo haré —digo—. Y ahora, prestemos atención a lo que nos rodea. No quiero llevarme un disgusto.

—No hay que preocuparse demasiado —afirma Metáfora—. Casi nadie sabe que hemos llegado.

—No te fíes, Arturo —advierte Patacoja—. En la aduana han visto vuestros pasaportes, así que os tendrán controlados.

Metáfora y yo nos miramos. Recordamos que, efectivamente, hemos tenido que mostrar nuestra documentación a los agentes. Si la teoría de la conspiración es cierta, nuestros enemigos ya saben que estamos aquí. Así que nos conviene extremar las precauciones.

—De todas formas, estamos cerca de la Fundación —digo para tranquilizarlos—. No nos pasará nada.

No he terminado de hablar, cuando descubro que estoy equivocado. Y es que la sensación de peligro siempre viene acompañada de cierta inquietud.

El rugido de un motor nos avisa de la amenaza que nos acecha: ¡un camión se lanza hacia nosotros!

—¡Cuidado! —advierte Patacoja con todas sus fuerzas, para avisarnos del peligro—. ¡Cuidado!

Su grito consigue alarmarnos, pero es tarde. La bestia de metal está a punto de aplastarnos. Apenas me queda tiempo para pedir ayuda a mi protector.

—¡Adragón! ¡Deprisa!

El dragón se despega de mi frente y vuela raudo hacia el gran camión. Se coloca delante de la cabina y, con su extraordinario poder, presiona para detener la máquina, que ruge con más fuerza. Consigo ver la cara del conductor, que me mira con rabia.

—¡Arturo! —grita Metáfora—. ¡Quítate de ahí!

Pero no me muevo. He decidido hacer frente al peligro. Quiero que todo el mundo sepa que no voy a asustarme por estos ataques. Quiero que, si el hombre de una sola pierna o alguno de sus secuaces presencian la escena, se den cuenta de que ya no les tengo miedo y de que les voy a plantar cara. Que lo tengan claro.

Adragón consigue detener el camión, cuyas ruedas derrapan sobre el asfalto.

—¡Baja de ahí! —ordeno al conductor—. ¡Ven aquí, canalla!

Está claro que no tiene intención de hacerme caso.

—¿Prefieres que suba yo a buscarte? —le amenazo.

Entonces saca una gran escopeta de debajo del asiento, se asoma por la ventanilla y me apunta, decidido a disparar a bocajarro.

Pero esta vez me he adelantado. He abierto mi camisa y mi ejército de letras vuela hacia él y le envuelve igual que un enjambre de avispas rabiosas. Cuando consigue disparar, lo hace hacia el cielo y los proyectiles se pierden en el espacio.

—¡Ríndete! —le ordeno—. ¡Ya no puedes hacer nada!

Ahora que el arma está en poder de las letras, Adragón se acerca peligrosamente a su rostro, para que constate que su oportunidad ha pasado.

—¡Vamos, no hagas más tonterías! —le advierto—. Esto se ha terminado.

Por fin ha comprendido que ya no puede hacer nada. Está aterrorizado por la presencia de las letras y por la cercanía de Adragón.

—¡Eres un hechicero! —grita—. ¡Tenían razón! ¡Brujo!

—Deja de decir tonterías —replico—. Desciende y hablemos. Dime quién te ha enviado.

El individuo abre la puerta y se apea, dispuesto a rendirse. Da la impresión de que ha perdido las ganas de luchar…

¡Bang!

¡Le han disparado!

¡Alguien acaba de matarle!

—¡Al suelo! ¡Al suelo! —aviso, mientras intento protegerme.

Escucho los neumáticos de un coche que derrapan sobre el asfalto. Miro hacia atrás y veo un vehículo que huye a toda velocidad.

ALEXIA, Arquimaes y Émedi alzaron la vista para mirar en la dirección que Arturo les indicaba.

—¡No es posible! —exclamó, incrédulo, Arquimaes—. ¡No puede ser!

—¡Padre! —susurró Alexia, atónita—. ¿Por qué me haces esto?

Émedi ni siquiera pudo pronunciar palabra cuando vio que una bestia de terribles proporciones, que echaba fuego por la boca y estaba provista de alas gigantescas, venía hacia Ambrosia, escoltada por varias docenas de seres voladores de diversos tamaños.

—¡Es el fin! —exclamó Alexia—. ¡No podremos con ellos!

—¡Adragón! —bramó Arturo—. ¡Necesito tu poder!

El dibujo cobró vida y se despegó de su frente. Las letras, bajo las órdenes de su jefe, se colocaron en formación militar, listas para atacar.

La monstruosa bestia gigantesca volaba directamente hacia Arturo. Los demás animales, alentados por su llegada, redoblaron sus esfuerzos y atacaron con más ahínco. El Ejército Negro rompió filas para proteger a los indefensos campesinos y a sus familias.

Arturo se preparó para recibir el brutal impacto que se produciría cuando el dragón mutante chocara contra él. Se subió a lo más alto del pabellón, con la espada alquímica en la mano, y llamó la atención de la enorme fiera para desafiarla.

—¡Aquí estoy! ¡Aquí te espero!

Demónicus profirió un rugido tenebroso que anunciaba que no iba a tener piedad con el insecto que le retaba. Sobrevoló dos veces el palacio, volvió al lugar de la celebración, apuntó directamente al cuerpo de Arturo y se lanzó en picado hacia él.

Arturo clavó los pies en el suelo y tensó los músculos para afrontar el bestial encuentro.

Adragón, al mando de las letras, se interpuso en el camino del gigante negro. Pero el golpe que el gigante volador propinó a Arturo apenas resultó amortiguado, tal era el empuje que traía.

Mientras rodaba por el suelo, Arturo escuchó los gritos de dolor de los arquimianos que caían fulminados, y sintió una impotencia infinita. Hubiera dado la vida por salvar a su gente. Pero no estaba en condiciones de responder a la terrible bestia demoniquiana que le atacaba.

Arquimaes se acercó a Arquitamius y le hizo una petición:

—¡Hazlo, maestro, por lo que más quieras!

—¿Sabes lo que me pides, Arquimaes? ¿Sabes lo que significa y lo que puede ocurrir?

—¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Pero si no lo haces, Arturo desaparecerá y ya no habrá esperanza! ¡Yo no puedo salvarle, pero tú sí! Arquitamius dudó un instante, pero finalmente dijo:

—¡Está bien! ¡Haré lo que me pides!

El anciano corrió hacia Arturo, que se revolcaba en el suelo mientras intentaba recuperarse del brutal impacto, y le prestó ayuda. El joven caballero, aún aturdido y con una herida sangrante en la mano izquierda, notó cómo el sabio le agarraba del brazo para que se incorporase.

—Arturo, ¿crees en la fuerza de Adragón? —le preguntó Arquitamius—. ¿Crees ciegamente en él?

—Claro que sí, maestro. Es el símbolo de la justicia y de la libertad. Daría mi vida por él.

—¡Sea pues! —dijo el anciano alquimista, mientras le abrazaba—. ¡Vive en él! ¡Vive en Adragón!

Asió al joven con los dos brazos, cogió la espada alquímica, la colocó frente a él y le dio un beso en la frente, justo donde solía estar la cabeza del dragón.

—¡El aliento de Adragón te dará una nueva vida! —exclamó—. ¡Ya eres El!

Arturo notó que su cuerpo sufría una terrible convulsión. En todo su ser latía un impulso sobrenatural que no fue capaz de controlar.

—¡Aguanta, Arturo! —le pidió Arquitamius—. ¡No te muevas, pase lo que pase!

Adragón y las letras, como si supieran que Arturo los necesitaba, le rodearon para darle protección. Varios pajarracos oscuros se dirigían hacia el joven, pero lograron detenerlos a tiempo. Alexia no dejaba de golpear con su espada para defender a Arturo.

—¡Fuera de aquí, bestias malditas! —gritaba mientras cercenaba cabezas de alimañas—. ¡Volved a vuestra cueva!

Arturo se sintió paralizado e incapaz de hacer un solo movimiento. La sangre ardía en sus venas y su corazón se había acelerado.

—¿Qué me ocurre, maestro? —preguntó.

—¡Algo bueno, Arturo! ¡Te vas a convertir en un ser especial!

A su alrededor, los siervos de Demónicus asesinaban sin piedad a todos los que lograban atrapar. El fuego se había extendido por todo el campamento y las tiendas regias eran ahora pasto de las llamas. Los caballos, nerviosos, relinchaban sin cesar y trataban de deshacerse de sus jinetes para escapar de aquel infierno de gritos, humo y dolor.

* * *

Mezclados con la multitud, Morfidio y Escorpio avanzaban inexorablemente hacia su objetivo.

Cada paso les costaba un esfuerzo tremendo. Un pájaro dragón se dirigió directamente hacia Morfidio, y solo la perspicacia de Escorpio le salvó la vida.

—¡Cuidado, mi señor! —le gritó—. ¡A la derecha!

El conde giró sobre sus talones y se encontró con una bestia que se dirigía hacia él. Alzó su espada en el último momento y consiguió trinchar al animal de un golpe certero y preciso. La sangre se esparció sobre su cuerpo y el olor le enfureció aún más. Ahora sí se sentía poseído por una furia incontenible.

Avanzaron entre heridos, muertos y objetos rotos. Nada podía impedir su marcha. Morfidio estaba desquiciado. La oportunidad de abatir a su enemigo, al que tenía relativamente cerca, le animaba a seguir adelante en vez de huir, que habría sido lo más prudente.

Cordian y sus hombres formaban la última barrera para alcanzar a Arquimaes, pero luchaban con ferocidad y estaban bien coordinados. Eran un verdadero problema para los planes asesinos de Morfidio.

—¡No podremos cruzar ese cordón de pretorianos! —advirtió Escorpio—. ¡Es mejor que desistamos!

—¡No! ¡De ninguna manera! —gritó Morfidio, empeñado en continuar—. ¡Hay que intentarlo!

Escorpio, preocupado por la enajenación de su jefe, decidió que a partir de ese momento se ocuparía de sí mismo. Si el conde se había vuelto loco, él no estaba dispuesto a sufrir las consecuencias.

* * *

Émedi y Arquimaes se abrieron camino hasta Arturo. La espada de plata estaba teñida de rojo oscuro, igual que la túnica del alquimista.

Crispín, que no había perdido detalle del ataque de Demónicus, liquidó a varios bichos que le rodeaban y corrió hacia el caballero, dispuesto a dar su vida por él.

Pero Arturo, que sufría una tremenda convulsión, estaba paralizado y no podía pensar con claridad.

A los lejos, Demónicus volaba triunfante rodeado de sus siervos, que no dejaban de graznar. Sabía que la victoria era suya. La sorpresa del ataque y la magnitud del mismo habían dejado a los arquimianos sin fuerzas.

El Ejército Negro estaba descontrolado, sin saber a quién obedecer ni qué hacer, al borde del caos.

Al gigante destructor solo le quedaba aniquilar a Arturo Adragón y el poder total sería suyo, para siempre. Y con esa supremacía llegaría la recuperación de su hija Alexia, que aseguraría la línea sucesoria. ¡Si la casaba con Horades, el linaje del reino demoniquiano estaba garantizado!

Adragón se colocó sobre la frente de Arturo, que seguía en fase de transformación. El joven había crecido considerablemente y su piel había adquirido un tono oscuro y brillante. De su cabeza sobresalían ahora unos pequeños cuernos y en su espalda acababan de nacer dos alas.

Cuando la metamorfosis terminó, Arturo se había convertido en un auténtico dragón negro, casi idéntico al Gran Dragón de la cueva, tanto, que parecía hijo suyo. La corona alquímica se había integrado en su estructura ósea y formaba parte de su cabeza, lo que le distinguía como el rey de los dragones.

—¡Defiéndete, Arturo! —ordenó Arquitamius—. ¡Lucha como un rey! ¡Lucha como el rey de Arquimia!

Arturo miró a sus amigos y se adaptó definitivamente a su nueva forma. Su rostro, que era el de un dragón, le confería una estampa de ferocidad impresionante. El gruñido de Demónicus, que ahora volaba sobre sus cabezas, le devolvió a la realidad.

Arturo Adragón batió sus grandes alas y emprendió el vuelo hacia su enemigo. Mientras, abajo, en el suelo, la encarnizada lucha seguía adelante, con importantes pérdidas en las filas arquimianas a pesar de que se defendían con bravura. Los pajarracos y los mutantes con cabeza de dragón eran demasiado numerosos y feroces como para ganarles la batalla.

EL inspector Demetrio me mira con esa expresión tan peculiar que me hace sentir culpable. A nuestro alrededor, policías, enfermeros y mucho público abarrotan el lugar. Los servicios médicos han cubierto el cadáver del camionero con una manta y el vehículo es estudiado por los peritos policiales.

—Siempre igual, muchacho —dice en tono de reproche—. Cada vez que pasa algo grave, ahí estás tú. No sé cómo te las apañas.

—Si hiciera usted bien su trabajo, nada de esto pasaría y nadie intentaría matarme. Ya le avisé de que los intentos continuarían.

—Es increíble —responde con todo el cinismo—. Acabarás por echarnos la culpa de lo que te ocurre. Empiezo a preguntarme qué has hecho para que intenten asesinarte, si es que de verdad quieren hacerlo. Podías explicármelo.

—¡Arturo no ha hecho nada! —protesta Metáfora—. ¡Todo el mundo sabe que hay una organización que le persigue!

—Vamos, vamos, por favor. No me cuentes historias fantásticas.

—Entonces, ¿quién intenta acabar conmigo? —insisto—. ¿Quién ha asesinado a este hombre?

—Ya lo averiguaremos. ¡Pero no conozco ninguna organización del tipo que sugieres!

—¿No? ¿Cree que esto es casual?

—Yo mismo te previne de que corrías peligro, pero no creo que haya ninguna trama —contesta el inspector—. Me has contado tantas mentiras que empiezo a pensar que eres el auténtico culpable de lo que te pasa. Explícame a qué vienen todos estos actos de violencia. Dime qué hay en ti que atrae a tantos delincuentes y asesinos.

—¿Asesinos y delincuentes? —exclamo, lleno de indignación—. ¡Eran hombres que trabajaban bajo sus órdenes! ¡Policías en activo!

—Esa acusación es muy grave, Arturo —responde—. Pero si lo crees de verdad, denúncianos. ¡Denuncia a la policía! ¡O márchate de Férenix!

—¡Descubriré a los que quieren matarme, sean quienes sean! —le advierto—. ¡Da igual quién esté detrás! ¡Y no me iré de aquí!

—¡Ya está bien, chico! Estamos aquí para esclarecer este crimen, no para que me relates fantasías y mentiras. ¡Te exijo que me cuentes qué ocurrió! ¡Y quiero detalles verosímiles, no invenciones! ¿Quién le ha disparado?

—Ya se lo hemos explicado —ruge Metáfora—. ¡Ese camión se lanzó contra nosotros! ¡Y no hemos visto al asesino del conductor!

—Se escapó en un coche —añado—. Yo lo vi. Era un Ford azul.

—Explícame por qué no os atropello. Quiero saber qué le impidió convertiros en puré.

—El camión se le fue de las manos —inventa Patacoja, para no hablar de Adragón—. Pisó el freno y lo detuvo a pocos centímetros de nosotros.

—Vaya, ahora resulta que el supuesto asesino se arrepintió. Así que soy libre de pensar que el camión perdió el control y que el conductor frenó a tiempo y consiguió impedir el atropello. Pero eso no explica por qué le pegaron un tiro… ¿Quién lo mató? ¿Dónde está el arma homicida?

—¡No puedo creer lo que oigo! —exclama Metáfora, asombrada—. ¡Nos acusa de haber matado a ese hombre!

—¡No os acuso de nada! —grita Demetrio—. ¡Os interrogo! Pero es mejor que vayamos a terminar esta conversación a la comisaría. Venga.

—Claro, donde no haya público —dice Patacoja.

—¿Qué ha dicho? —pregunta el inspector.

—Nada, nada. Vamos donde usted diga.

* * *

Acabamos de llegar a casa. El interrogatorio ha sido duro, pero hemos salido bien. Eso sí, hemos tardado tanto que ni siquiera hemos ido a ver a Sombra. Entro en el salón y veo que papá mira la televisión. Nos recibe con la cara que suele poner cuando está disgustado. Seguro que ya se ha enterado del episodio del camionero y de todo lo demás.

—Ha vuelto a ocurrir, ¿verdad? —pregunta.

—Sí, papá. Lo han intentado de nuevo —reconozco.

—Ya te avisé. Te lo advertí. Y no cejarán hasta que lo consigan. ¡Deberíamos irnos de Férenix antes de que sea tarde!

—Vaya, es la segunda vez que me dicen lo mismo —digo—. Pero no me iré. Me quedo, papá. No huiré.

—Te matarán. Son peligrosos.

—Si ése es mi destino, que se cumpla.

—Nos asesinarán a todos —insiste.

—¿Por qué si es a mí a quien buscan?

—No solo te quieren a ti —dice—. Pretenden acabar con lo que tú representas. ¡Quieren acabar con…!

—¿Con qué? ¿Con quién? ¡Dímelo!

—¡Con los Adragón! ¡Quieren borrar de la tierra todo lo que simboliza! ¡Nos odian a muerte! ¡Vámonos a otro país, lejos, muy lejos! Donde no nos puedan encontrar. ¡Empecemos una nueva vida, hijo!

—No podemos huir, papá. Llevo el signo de Adragón en la frente. Siempre estará conmigo.

—¡Se puede borrar! ¡Hay una forma!

—¿Cómo? ¿Dices que Adragón se puede suprimir?

Norma se ha puesto en pie y Metáfora se ha acercado y me ha colocado la mano sobre el hombro. Las palabras de papá nos han dejado atónitos.

—¿Estás seguro de lo que dices, cariño? —pregunta Norma.

—¿Cómo se quita? —insiste Metáfora.

—¿Cómo sabes que se puede eliminar, papá? —le apremio—. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Por qué no me lo dijiste antes?

—Eso no importa. Sé que hay una forma de borrar ese dibujo… Lo sé muy bien…

Su expresión delata que dice la verdad. Es cierto que sabe cómo se quita. Y lo sabe porque…

—Tú te lo quitaste, ¿verdad papá? —pregunto.

Me mira sin decir nada. Tiene la cara que suelen poner los niños sorprendidos en plena travesura.

—¿Fue así? —insisto.

—Eso no importa —dice.

—Sí importa, papá. Claro que importa… Importa saber si tú también naciste con ese signo sobre la frente. Me interesa descubrir por qué renunciaste a él… ¿Qué hiciste?

—Nada, no hice nada.

—¿Cómo desapareció entonces? —pregunta Norma.

—Se fue solo —reconoce.

—Te abandonó —digo, acongojado—. Adragón te abandonó. Se retiró y te dejó. Por eso no lo quieres, has vendido nuestro apellido y ahora quieres que lo dejemos todo aquí. ¿Qué ocurrió, papá?

Se deja caer sobre el sofá, sin fuerzas. Se tapa la cara con las manos y empieza a llorar.

—No fue culpa mía —solloza—. ¡No fue culpa mía!

Norma, Metáfora y yo nos miramos. Intuimos que estamos a punto de escuchar algo sorprendente.

—Os garantizo que no cometí ninguna falta —reconoce—. ¡No hice nada!

—¿Qué es lo que no hiciste, papá? —pregunto suavemente.

—Traicionar a Adragón. Yo no le traicioné… Fue…

—¿Quién? ¿Quién le traicionó?

—No me atrevo a decirlo. No debo contarlo.

—Tienes que hacerlo, papá —sentencio—. Necesito comprender todo lo que pasa con nosotros, con nuestra familia. Por favor, dime lo que ocurrió.

Se quita las manos de la cara y me mira fijamente.

—¡Fue Reyna! ¡Ella renegó de Adragón! —confiesa—. Perdóname por decírtelo. Lo siento mucho, Arturo.

Me he quedado sin palabras. Apenas tengo fuerzas para indagar más, pero debo hacerlo, necesito profundizar hasta averiguar qué fue lo que aconteció.

—Explícame qué sucedió, papá —le pido—. Te lo ruego.

—Todos queremos saberlo —dice Norma—. Es mejor que lo cuentes. No nos dejes en la ignorancia, por favor.

Papá nos mira, con los ojos llenos de lágrimas. Está desolado. Sabe que ha hablado de más y que ahora no le queda más remedio que terminar su historia.

—Está bien, lo revelaré todo, pero tienes que prometerme que nos marcharemos de Férenix y que empezaremos una nueva vida en otro país, lejos de aquí —me dice—. ¡Promételo!

—No, papá. No me iré a ningún sitio —le respondo con firmeza—. Me quedaré aquí y seré un adragoniano de los pies a la cabeza. Es mi destino y no voy a renunciar a él. Pero quiero estar al tanto de lo que pasó. Tengo derecho a saberlo.

—De acuerdo, ya que insistes tanto, te lo contaré todo… Todo… Llegué a este mundo con el dibujo sobre la frente, igual que tú —confiesa—. Lo tuve durante años. Crecí como tú, siendo la burla de todo el mundo, de mis compañeros, sin amigos. Cuando vi que también te pasaba a ti, intenté ayudarte no dándole importancia. Pero me equivoqué. Ese signo es una maldición.

—Es un símbolo mágico que augura tiempos mejores —digo.

—Pues lo que ha hecho con nosotros no tiene nada de positivo —dice papá—. Resulta cruel que algunos bebés nazcan así y que tengan que soportarlo durante el resto de su vida.

—Ese signo nos distingue —insisto—. Es nuestro destino. Pero dejemos esta discusión, por favor. Sigue…

—Había cumplido veinte años cuando conocí a Reyna. Entablamos una buena relación que creció y creció. Ella venía a la biblioteca en busca de información. Era historiadora y quería escribir el estudio definitivo sobre la reina Ginebra, la esposa del rey Arturo. Había viajado a Inglaterra y a otros países, además, para hacer reportajes sobre civilizaciones antiguas. Yo le ayudaba a localizar documentos y, poco a poco, casi sin darnos cuenta, nos hicimos amigos, buenos amigos. Le llamaba mucho la atención el dibujo e incluso le llegó a parecer atractivo… Hasta que un día.

Hace una pausa. Está claro que lo que va a contar le resulta doloroso.

—Una noche salimos a cenar —dice mientras recupera las fuerzas—. Volvimos muy tarde y por la calle no había un alma. Ni siquiera pudimos encontrar un taxi. De repente, un tipo salió de un callejón con una navaja en la mano. Ella se asustó, yo me enfurecí y me dispuse a enfrentarme con él, pero… antes de que pudiera reaccionar, de forma inesperada… ¡Adragón salió de mi frente y le atacó!

—¿Usaste el poder de Adragón? —le pregunto.

—¡Yo no hice nada! ¡Actuó por su cuenta! ¡No pude impedirlo! ¡No lo controlé!

—¿Y qué pasó? —pregunta Metáfora, impaciente—. ¿Qué sucedió?

—Adragón le atacó con tal furia que el atracador huyó con un brazo destrozado y la ropa hecha jirones. Todo fue tan rápido y sorprendente que Reyna tuvo un ataque de ansiedad y me vi obligado a llevarla a un hospital. Luego, cuando se tranquilizó, me pidió que me lo quitara. Tenía miedo del poder de Adragón. Me dijo que no estaba dispuesta a casarse con alguien que tuviera una fuerza incontrolable semejante. Así que, o renunciaba a Adragón, o nunca se casaría conmigo.

—¿Mamá quiso eso? —pregunto, muy sorprendido.

—Ella solo sabía lo que había visto y estaba atemorizada. Aunque traté de explicarle que no se volvería a repetir, insistió en que desapareciera. No quería volver a saber nada de él. Entonces lo desconocía todo sobre sus poderes y sobre su significado.

—¿Y renunciaste?

—No había otra salida: ¡ella o Adragón! Así que tuve que optar y tomar una de las decisiones más importantes de mi vida, si no la más… A pesar de que Adragón me había hecho la infancia imposible, en el fondo, aquel poder en ciernes me tentaba. Ahora, con el paso del tiempo y con todo lo que he vivido, puedo afirmar que ese dibujo solo conlleva sufrimiento. Sí, renuncié a él.

—¿Cómo lo hiciste? —pregunta Norma—. Eso no lo borra un dermatólogo ni un tatuador. Sabemos que el dibujo tiene vida.

—Sombra me ayudó. El me indicó lo que tenía que hacer. Su colaboración fue determinante.

—¿Cómo te lo quistaste, papá?

—Sombra se ocupó de todo. Bajamos a la cueva del lago y las rocas negras. Allí me tapó los ojos con una venda y me hizo caminar por algunos túneles cuya existencia yo desconocía y que jamás he vuelto a localizar. Después de varias horas, llegamos a una inmensa gruta en la que había un gran dragón fosilizado, igual que una estatua. Allí me quitó la venda y estuve postrado a sus pies hasta que el dibujo desapareció. Mi cuerpo quedó limpio de manchas. De esta forma me liberé del poder de Adragón. Luego, cuando se lo enseñé a Reyna, ella accedió a casarse conmigo. Eso es todo.

—A lo mejor, si Reyna hubiera visto que Adragón está al servicio del bien y de la justicia, no te hubiera insistido —dice Metáfora—. Yo tuve la suerte de descubrir su verdadera fuerza.

—Reyna ignoraba quién es Adragón.

Tengo un millón de preguntas que hacerle, pero necesito digerir esta extraña historia. Ahora resulta que papá renunció al extraordinario poder de Adragón para complacer a mamá. ¡Asombroso!

—Pero, papá, tú debías de saber algo sobre Adragón. Alguien te habría contado lo que significaba. Seguro que Sombra me había explicado varias cosas, sí. Ya sabes que es un gran narrador de historias.

—Y que lo digas. La de veces que, de pequeño, me quedaba embobado durante horas mientras escuchaba sus relatos. Es curioso porque, a la vez, es muy reservado y nunca suelta prenda.

—Sombra siempre ha medido bien sus palabras.

De todas las preguntas que tengo, hay una que deseo hacer especialmente:

—Papá, ¿tú también soñabas?

—Claro, igual que tú.

No me lo puedo creer. Norma interviene y me saca de mis pensamientos…

—Un momento. Sombra te ayudó a descifrar el pergamino de Arquimaes. Y sin embargo, la resurrección de Reyna no ha funcionado.

—Ni lo hará nunca —reconoce papá—. Yo no lo sabía, pero al renunciar a Adragón me desprendí de todo. Cuando ella murió, quise hacer un pacto con él a través de Sombra; sin embargo, ya era demasiado tarde: Adragón tenía un nuevo rey.

—¿Estás seguro? —pregunto.

—Parece ser que la imagen que llevas en la frente te señala como mi sucesor. De alguna manera, abdiqué y te transmití todo su poder.

—Pero ese dibujo… —comienza Norma.

—Ese «dibujo» es muy especial —dice papá, en dirección a Adragón—. Es un ser que cobra vida cuando se le invoca. Sombra me comentó queque…

—¿Qué? ¿Qué te comentó?

—Pues que ese dibujo es el primer Arturo Adragón. El que creó y dirigió el Ejército Negro y concibió Arquimia. Por eso cobra vida cuando lo necesitas, Arturo. ¡Arturo se reencarnó en ese dibujo!

—¿Qué dices, papá? ¡Eso es imposible!

—¡Es verdad! ¡El dibujo adragoniano está vivo! ¡Es el primer Arturo Adragón! ¡Te lo aseguro!

Me ha dejado atónito, sin palabras.

—Arturo, todo esto te ensalza —interviene Norma de cara a mi padre—. Te despojaste de Adragón por amor. Tu decisión fue la correcta. Gracias a ella trajiste a este mundo a tu hijo Arturo, que va a cumplir su destino y a recuperar el reino de Arquimia. Está bien. Todos hemos ganado.

Parece que la conversación ha terminado, pero papá vuelve a la carga.

—¿Qué te dijo el abuelo? —me pregunta, afrontando el tema por primera vez—. ¿Te habló de mí?

—Me contó que los sueños le volvieron loco y me aconsejó que abandonara Férenix y que renegara de Adragón… Me dijo que se acordaba mucho de ti.

—¿De verdad dijo eso?

—Sí, papá —le aseguro mientras cruzo una mirada de complicidad con Metáfora—. También manifestó que te echaba de menos.

Tengo la impresión de que se ha emocionado, pero no puede decir nada más porque mi móvil acaba de sonar. Es Patacoja.

—Hola, amigo, ¿qué hay de nuevo? —le saludo.

—¡Tienes que venir enseguida, Arturo!

—¿Dónde estás?

—En casa de Escoria. ¡Corre, ven!

De fondo oigo la sirena de una ambulancia.

—¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre?

—¡Date prisa, Arturo! —me apremia antes de cortar la comunicación.

—¿Qué sucede? —pregunta Metáfora al ver mi rostro alarmado.

—No lo sé, pero tengo que irme —digo—. Creo que le ha pasado algo a Escoria.

—Iremos contigo —dice Norma.

—No, es mejor que os quedéis —asevero—. No salgáis de aquí hasta que os avise.

—Yo sí voy —afirma Metáfora—. No te dejaré solo.

Estoy a punto de marcharme, pero me queda una última cuestión:

—¿Por qué no me quitaste el dragón? —le pregunto.

—No tengo poder para hacerlo. Y Sombra nunca quiso ayudarme. El dragón es tuyo y solo tú puedes decidir qué debes hacer con él.

No respondo. Creo que tiene razón, es decisión mía.

—Imagino que se arrepintió —susurra papá.

—¿Quién se arrepintió? —le increpo—. ¿El abuelo?

—Reyna. Cuando ya estábamos casados, embarazada de ti, me dijo que se había equivocado con Adragón. Estoy seguro de que siempre lamentó haberme pedido aquello.

ARTURO Adragón batió sus alas con fuerza y se dirigió hacia Demónicus, que no pensaba rehuir el combate. Las dos criaturas míticas se aprestaron a luchar con todas sus fuerzas, dispuestas a vencer o morir y listas para perder hasta la última gota de sangre.

El cielo se llenaba de humo que provenía de los pequeños incendios producidos por todo el valle de Ambrosia. La batalla era terrible y las pérdidas enormes. Arturo observó con rabia cómo su gente intentaba esquivar los ataques directos de los pájaros oscuros, casi siempre sin éxito.

Los dos enemigos se elevaron por encima de las nubes y se ocultaron de la vista de todos. Allí, en soledad, sin más testigos que el sol, se prepararon para luchar. Había llegado la hora de la verdad y el momento de ajustar cuentas estaba cerca.

Alexia, desde el suelo, intentaba verlos, pero ni siquiera avistaba sus siluetas. Nadie iba a presenciar el inicio del duelo entre la hechicería y la alquimia.

Arriba, los dos contendientes se miraron directamente a los ojos. Flotaban el uno frente al otro mientras batían sus alas, pero el resto de su cuerpo, en completa tensión, apenas se movía. Todos los músculos se mantenían rígidos y las garras, listas, esperaban la orden de actuar.

Demónicus dio el primer paso. Agitó con fuerza sus dos alas y emprendió el vuelo hacia Arturo, que, sin pensarlo dos veces, inició también el acercamiento.

Justo cuando estaban a punto de chocar de frente, Arturo hizo un falso movimiento y esquivó el envite de Demónicus. Inclinó la cabeza y logró pasar bajo la testa del Gran Mago. De esta manera evitó el choque frontal, pues no era conveniente, ya que la cabeza de Demónicus estaba adornada con varios cuernos largos y puntiagudos.

Mientras eludía el encontronazo, Arturo se dio cuenta de que no estaba en el mejor lugar para luchar. Por eso decidió bajar a tierra y esperar a que Demónicus cayera en la trampa. En el suelo, Arturo podría contar con la ayuda de Arquitamius y Arquimaes. Alexia, que lo vio descender, comprendió su estrategia y sonrió, al igual que los dos alquimistas.

Apoyó sus patas sobre una gran roca y se quedó quieto. Demónicus, desconfiado, dio algunas vueltas a su alrededor con la esperanza de descubrir qué artimaña podía tener prevista Arturo. Incluso le rozó con sus alas para provocarle.

Pero Arturo no se movió. Esperó pacientemente a que Demónicus se decidiera a acortar la distancia que los separaba y aceptara un duelo cuerpo a cuerpo, en el suelo.

Mientras tanto, los dos alquimistas habían decidido actuar. La situación era absolutamente desesperada. Los enemigos voladores habían caído sobre ellos de forma tan inesperada que no habían tenido tiempo de organizar ninguna defensa.

Sabían que tenían pocas posibilidades de éxito. Los pájaros dragones les doblaban en número. Hombres, mujeres y niños corrían en desbandada, saltando sobre los cadáveres que sembraban el suelo para intentar escapar de la muerte. El horizonte era caótico y aquello no había hecho más que empezar. Si no se hacía algo enseguida, la masacre se convertiría en genocidio.

Por eso los dos sabios habían acudido al pabellón de los monjes ambrosianos.

—¡Amontonad esos libros aquí delante! —les ordenó Arquimaes—. ¡Rápido!

Los frailes obedecieron la orden. En poco tiempo, los volúmenes que habían traído a la ceremonia estaban acumulados frente a ellos. Entonces, Arquitamius levantó los brazos e hizo una invocación:

—¡Adragón! ¡Envía tus letras contra nuestros enemigos!

Los libros se abrieron y un multitudinario enjambre de signos gráficos salió de su interior. La nube negra se desplegó y formó una muralla impenetrable.

—¡Atacad! —ordenó Arquitamius—. ¡Libradnos de esas fieras!

Las letras se esparcieron y se lanzaron inmediatamente a la búsqueda de dragones voladores; había comenzado la caza.

Las letras, que ahora gozaban de una extraordinaria superioridad numérica, acorralaron a los pájaros dragón y el escenario empezó a cambiar. Ahora las bestias voladoras ya no atacaban, sino que trataban de salvar su propia vida. Por eso, después de las primeras escaramuzas en las que sus fuerzas se diezmaron, los pájaros invasores iniciaron una prudente retirada.

Durante este tiempo, Arturo y Demónicus se habían tomado la medida. El Gran Mago Tenebroso, que no había detectado ningún peligro desconocido en Arturo, había decidido acercarse. Caminó a su alrededor y lo observó con atención. Gruñía y arrojaba fuego por la boca en busca de una reacción de Arturo que no terminaba de producirse. No sabía que éste trataba de ganar tiempo. Demónicus actuaba con tranquilidad porque daba por hecho que acabaría con el joven caballero.

* * *

Cuando Morfidio se dio cuenta de que tenía la espalda de Arquimaes a pocos metros, sonrió. El problema es que estaba al lado de la reina Émedi, que tenía a su alrededor a los pretorianos. Sabía claramente que no podría conseguir su objetivo. Miró en derredor y vio a un soldado que manejaba una lanza con bravura. Se acercó por detrás, le asestó un espadazo en el costado y le quitó la lanza. Entonces la cogió con la mano derecha, la alzó y se preparó para arrojarla con todas sus fuerzas. Morfidio, que era un excelente cazador, estaba seguro de que daría en el blanco y de que atravesaría el corazón del alquimista.

—¡Daos prisa, mi señor! —le apremió Escorpio, que le cubría la espalda—. ¡No podemos permanecer aquí más tiempo!

Morfidio le ignoró. Puso toda su atención en apuntar bien. Calculó el peso del arma, la distancia y la fuerza necesaria para dar en el blanco, y lanzó la jabalina con toda la precisión de la que fue capaz.

Pero no había previsto que un pájaro dragón iba a interponerse en el camino de la lanza y la iba a desviar con su propio cuerpo ensartado.

El animal cayó sobre el hombro de Arquimaes, que se giró inmediatamente, justo a tiempo de ver a Morfidio, de espaldas, listo para huir. ¿Qué hacía allí? ¿Tenía algo que ver con Demónicus? En cualquier caso, no era el momento de distraerse; ya tendría tiempo de ajustar cuentas con el conde. Ahora tenía que prestar atención a su hijo, el rey Arturo Adragón, que estaba en un serio peligro.

* * *

En ese momento, Arturo alargó la zarpa derecha y rasgó el cuello de Demónicus. Algunas escamas salieron disparadas, la carne se desgarró y la sangre brotó en cascada. El hechicero rugió con tanta fuerza que Arquimaes y Arquitamius se volvieron hacia él, a pesar de lo retirados que estaban. Arturo, que lo había hecho con esa intención, deseó que su plan hubiese funcionado.

Demónicus se había cansado de jugar con su presa. Después de rebufar con intensidad, arrojó una gran llamarada roja para despistar a Arturo, que desvío la mirada para evitar el fuego, y fue entonces cuando se abalanzó sobre él, igual que un gato sobre un ratón. Así empezó la lucha cuerpo a cuerpo.

Cuando dos enormes dragones se revuelcan por el suelo, la tierra tiembla, se levanta mucho polvo, hay rugidos, fogonazos descontrolados, golpes terribles, poderosos coletazos y mordiscos peligrosos. Y suele ganar el más experimentado.

En ese instante, Arturo se vio en el suelo con Demónicus encima, que le pisaba el vientre y sujetaba sus brazos hasta el punto de tenerle prácticamente inmovilizado. Y temió por su vida.

—¡Vas a morir, Arturo Adragón! —gruñó Demónicus—. ¡Has llegado al fin de tus días! ¡Te voy a descuartizar!

—¡No podrás impedir que Arquimia sea un reino de justicia! —respondió Arturo.

—¡Desperdigaré trozos de tu cuerpo por todo tu territorio! ¡Arquimia ha muerto antes de nacer, igual que tú!

La mención de su nacimiento despertó la ira de Arturo, que intentó en vano deshacerse de las poderosas garras del hechicero. Estaba aprisionado y no podía liberarse.

Demónicus se percató de la impotencia de su enemigo y rugió de alegría. Se disponía a lanzarle una dentellada mortal en el pescuezo cuando, de repente, ocurrió algo imprevisto.

Miles de letras se agolparon sobre él y le atacaron sin piedad, clavándose en sus partes más débiles.

Batió las alas para espantarlas, pero apenas logró que se alejaran unos metros, para arremeter otra vez contra él. No se dio cuenta de que había soltado a Arturo.

No obstante, las letras insistían en castigarle. Entonces Arturo, para aprovechar la confusión, le lanzó un coletazo en la boca que lo derribó. El joven dragón, que estaba enfurecido, se levantó dispuesto a utilizar la ventaja en su propio beneficio, y se abalanzó sobre su contrincante. Golpeó de nuevo la cara del hechicero con otra certera sacudida y le lanzó hacia atrás, con lo que rodó por el suelo entre una inmensa polvareda.

Demónicus, que no lograba liberarse de las letras, se vio en serio peligro y optó por replegarse. El castigo que le infligían era tan fuerte que no le quedó más remedio que huir, a pesar de que tenía el convencimiento de que estaba a punto acabar con Arturo. Era una buena ocasión, pero los pequeños seres negros ponían en peligro su vida. Así que emprendió el vuelo y se perdió entre las nubes, donde se unió a los pájaros dragones que habían sobrevivido al ataque de las letras, y se retiró junto a ellos.

DESDE que he visto la columna de humo que salía de la casa de Escoria, he temido lo peor. Pero ahora que estoy cerca, creo que es más grave de lo que imaginaba. Coches de bomberos, policías y ambulancias rodean el viejo edificio en el que Escoria tiene su cuartel general.

Adela y Patacoja corren hacia nosotros.

—¿Qué ocurre aquí? —pregunto—. ¿A qué viene todo este barullo?

—¡Ha pasado algo muy grave! —sentencia Patacoja.

—¿Qué? ¡Dímelo de una vez! —le apremio.

—¡Han matado a Escoria! —dice—. ¡Y han robado los pocos libros que quedaban!

—¿Quién ha sido?

—No se sabe. Recibí una llamada de auxilio de Escoria, pero, cuando llegué, los bomberos y la policía ya estaban aquí.

Veo cómo el inspector Demetrio da instrucciones a sus hombres.

—¡Inspector! —grito—. ¿Puede explicarme qué ha pasado aquí?

—Hombre, Adragón, qué raro, tú en mitad de un asunto turbio —responde fríamente.

—¿Sabe quién ha asesinado a Escoria? —le pregunto, ignorando su provocación.

—No estamos muy seguros todavía, pero al parecer ha sido un accidente. Ha podido quedarse dormida con el fuego encendido… Quizá una colilla… Todo ha ardido en cuestión de segundos.

—Vamos, no trate de convencerme de que ha sido accidental —discrepo—. ¡Esto ha sido premeditado! ¡La han atacado!

—¿Tienes pruebas de lo que dices? —me increpa—. Si es así, deberías entregármelas o pensaremos que eres cómplice… o encubridor…

—¡No me hacen falta evidencias! ¡Pero si hasta han robado los libros de la Fundación!

—¿Libros? ¿Qué libros?

—¡Los que me guardaba! ¡Patacoja dice que se los han llevado!

—¿Has visto quién? —le interroga directamente—. ¡Que los describa!

—No, no señor, no puedo —responde mi amigo—. Solo sé que ya no están en su sitio. No he visto a nadie, pero apostaría a que aquí ha habido gente.

—¿Cómo lo sabes? ¿Es que has entrado antes de que se produjera el incendio? No tendrás nada que ver con todo esto, ¿verdad?

—¡Eh, un momento, inspector! —le interrumpo—. ¿No le acusará de haber provocado el incendio? ¿Es que no ha tenido bastante con lo del camión? ¿Qué pretende?

—Yo no acuso a nadie de nada —contesta—. Solo cumplo con mi trabajo. Debo interrogarle para que me cuente con detalle todo lo que sabe y, sobre todo, qué hacían esos libros ahí dentro. Ten en cuenta que este edificio no se puede usar como almacén. Además, esos ejemplares de los que hablas pertenecen a la Fundación, que está bajo la administración del banco y del señor Stromber. ¿Te dio permiso para meterlos en este bloque en ruinas?

—¿Qué desea, inspector? —inquiere Adela, muy enfadada—. ¿En vez de buscar a los verdaderos culpables piensa acusar a todos los inocentes que se encuentre por el camino?

—No, señorita. De momento, no hay culpables de nada, ya que, como he dicho, esto suena a accidental. Pero acaban de aparecer nuevas pruebas que pueden dar un giro a la investigación. No tenía ni idea de que esto se hubiese convertido en el almacén ilegal de libros de una entidad privada. Volúmenes valiosísimos. Y tampoco sabíamos que el señor Patacoja…

—¡Juan! ¡Se llama Juan Vatman! —le corrige Adela.

—Bien, da igual cómo se llame —dice Demetrio—. Ahora sabemos que estuvo en el edificio poco antes de que se produjera el incendio. Y eso le convierte en sospechoso. El mismo lo ha confesado. Tendrá que venir a la comisaría a declarar.

Un agente se acerca al inspector.

—El cuerpo ya está en el coche fúnebre —dice—. Lo van a trasladar al depósito para practicarle la autopsia.

—¿La llevarán al tanatorio? —pregunto.

—No. Nadie ha reclamado el cadáver —explica el agente—. Lo enterrarán enseguida.

—Ni hablar. Exijo que…

—¡Yo reclamo el cuerpo de esa mujer! —dice Adela—. Queremos que lo lleven allí para velarlo respetuosamente.

—No sé si es legal —dice Demetrio, en un intento de oponerse.

—¡Claro que sí! —responde Adela—. Iré ahora mismo al juzgado a denunciarle si no atiende debidamente nuestra demanda.

—Pero si ni siquiera conoce su verdadero nombre —le corta el agente—. Y si no sabe su nombre, no puede reclamar su cuerpo.

—Se llamaba Gordania Cuevas. Era una periodista especializada en arqueología —detalla Patacoja—. Trabajó conmigo en varias excavaciones. Tenía treinta y cinco años. Quedó gravemente herida en un accidente que se produjo en la excavación de Angélicus que yo dirigía. Vivía en esta casa, de la que era propietaria, y no tenía más familia que… que yo. Soy su marido legal. Me llamo Juan Vatman, arqueólogo; no tengo domicilio fijo… pero sí derecho a reclamar su cuerpo. Gordania era mi esposa.

—El señor Vatman tiene domicilio fijo —añade Adela—. Vive en mi casa desde hace tiempo. Yo soy Adela Moreno y voy a casarme con él. Así que todo está en regla, inspector.

—Bien, pues presenten la documentación en el juzgado y acataremos las normas —acepta Demetrio—. Aunque les advierto: la investigación seguirá su curso.

—¿Qué significa eso?

—Que tiene que venir el juez para dar la orden de levantamiento del cadáver. Además habrá que hacer autopsia. Eso es lo que significa.

—¿Cuándo podremos disponer de su cuerpo?

—Pasarán al menos un par de días.

* * *

Está a punto de amanecer. Continuamos en el tanatorio, velando el cuerpo de Escoria. Hay un gran silencio y apenas ha venido nadie, salvo nosotros… Patacoja, Adela, Metáfora… Solo han publicado una mínima nota de prensa. Su muerte ha pasado prácticamente desapercibida.

—¿Se puede pasar?

—¡Estrella! —exclama Metáfora apenas la ve—. ¿Qué haces aquí?

Es la pitonisa que me leyó el futuro y me auguró una vida llena de sorpresas y vicisitudes en la que iba a sufrir el doble que otras personas.

—Escoria era amiga mía —dice—. Me he enterado de que ha muerto y por eso he venido. ¿Qué le ha pasado?

—No lo sabemos con exactitud —responde Patacoja—. Pero gracias por acudir. Le gustaría saber que te has acordado de ella.

—He venido en cuanto me he enterado —contesta—. La quería mucho. Era una buena mujer. Tuvo una mala vida, pero siempre se portó bien con sus amigos.

—¿De qué la conocías? —le pregunto—. ¿Hace mucho que erais amigas?

—Hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo —dice—. Pero siempre estuvo a mi lado cuando la necesité. Incluso me ayudó cuando la policía quiso cerrarnos el negocio. Me prestó dinero y me contó lo que había pasado con ese tipo que me denunció. ¡Un mal bicho!

—Escoria nos salvó de la ruina —añade el hombre que la acompaña, que es el mismo que nos ha atendido las veces que hemos ido a su consulta—. Nos apoyó. Y queremos agradecerle todo lo que hizo por nosotros. Es lo menos que podemos hacer. Le debemos mucho.

—Y también queremos darte el pésame, Juan —añade Estrella—. Era una buena mujer. ¿Podemos verla?

—Claro, claro, pasad… Aquí está —dice Metáfora, antes de acompañarlos a la sala—. No hemos podido impedir que le hicieran la autopsia. Por eso la caja está cerrada.

—¿De qué murió? —pregunta Estrella.

—No hay forma de saberlo —digo—. El informe es muy confuso. Por un lado se habla de un posible disparo, pero, teniendo en cuenta que el cuerpo estaba casi carbonizado, los forenses no lo concluyen con una convicción plena. Puede que haya sido atravesada por un balazo, pero no es seguro. No se atreven a dar un dictamen definitivo.

—Yo estoy convencido de que la asesinaron —afirma Patacoja—. Me llamó para pedirme ayuda. Cuando llegué estaba muerta y el edificio empezaba a arder.

—Los que lo han hecho lo pagarán —afirmo—. Es indignante que estas cosas queden impunes.

—La policía detendrá a los culpables —dice Adela, muy resuelta—. Ya lo verás.

—Lo dudo —responde Patacoja—. No creo que Demetrio haga nada por detener a los asesinos. Ya ves que incluso prefiere sospechar de mí.

—¿Demetrio? Ése no hará nada —confirma Estrella—. Nos odia. Odia todo lo que tiene que ver con…

—¿Con qué? —pregunto.

—Contigo. Con lo que representas. Va a por ti, a por tu familia y a por tus posesiones.

—No lo conseguirá —digo—. Ya me ocuparé de él cuando llegue el momento. Ahora vamos a enterrar dignamente a…

—Gordania —susurra Patacoja—. Gordania Cuevas.

—Mi amiga Escoria —dice Estrella con pena.

—¿Cuándo hablaste con ella por última vez? —le pregunta Patacoja.

—Pues fui a verla al hospital, por lo de las quemaduras… y la noche de su muerte.

—¿Te llamó por teléfono cuando la atacaron? —demando con mucho interés.

—No exactamente. Me envió un e-mail con un archivo adjunto. Después de lo que ha pasado, no he tenido valor de abrirlo. No sé si os será de utilidad; si queréis, os lo reenvío.

—Toma —dice Adela al entregarle una tarjeta a Estrella—. Ahí tienes la dirección electrónica donde puedes reenviármelo.

* * *

El ataúd con el cuerpo de Escoria ya está en la tumba. Acaban de cubrirlo de tierra y de ella solo queda el recuerdo.

—Aquí ya no hacemos nada —dice Metáfora—. Vámonos.

—Espera. Patacoja da su último adiós —digo—. Démosle tiempo.

—¿Estuvieron casados?

—Sí, eso parece —constato.

—¿Crees que seguía enamorado de ella?

—No. Solo le interesa Adela.

—Es que a mí, eso de estar enamorado de dos personas a la vez…

—Mujer, lo de Patacoja con Escoria es ante todo un buen recuerdo; fíjate en que, a pesar de haberse separado, se llevaban bien… Pero ¿adonde quieres llegar, Metáfora?

—A ningún sitio. Solo que…

¡Riiiingg! ¡Riiiingg!

—¡Hola!

—¿Arturo Adragón? —pregunta una voz masculina desconocida.

—Sí, soy yo, ¿quién es?

—Soy un amigo. Mi nombre no importa. Solo llamo para decirte que debes abandonar Férenix lo más pronto posible, por el bien de tus amigos.

—¿Qué dice? ¿Quién es usted?

—Ya te he dicho que eso no importa. Tenemos al general Battaglia. Escucha…

—¡General! ¡General! —grito—. ¿Dónde está?

—Está bajo nuestro control, chico —responde el desconocido—. ¡Haz lo que te digo! ¡Abandona Férenix!

Piiiiiii… La comunicación se ha cortado.

—¿Qué pasa? —pregunta Metáfora.

La agarro del brazo y nos apartamos del grupo.

—¡Han secuestrado al general! —le digo en cuanto estamos solos.

—¿Qué piden a cambio?

—Quieren que me marche de Férenix.

—¿Ocurre algo? —pregunta Adela, según se acerca a ambos.

—¡Han apresado al general Battaglia!

—¿Sabes quién ha sido?

—No exactamente, pero me lo imagino. Son los que quieren echarme de Férenix, quedarse con la Fundación y apropiarse de mi apellido. ¡Los amigos de Stromber! ¡Pero no se saldrán con la suya!

—Esos tipos son peligrosos —advierte Adela—. O se les hace frente de una vez, o es mejor largarse. Tienes que tomar una decisión.

—Pues prefiero quedarme a luchar por lo mío. Estoy determinado a hacerlo.

—Entonces será mejor que hagas un plan para resistir y enfrentarte con ellos de forma contundente, o perderás esta contienda.

—Ahora lo más importante es liberar a Battaglia.

—No; lo más importante es proteger a los tuyos. Hay que impedir que vuelvan a matar o secuestrar a alguno de ellos.

—¿Cómo lo hago?

—Atrinchérate en algún lugar. Organiza una defensa poderosa y no permitas que se aproximen.

—¿Dónde?

—Ya lo sabes —responde—. No hace falta que te lo diga.

* * *

Metáfora se ha ido a casa y Patacoja se ha marchado con Adela. He decidido dar una vuelta para poner mis pensamientos en orden y trazar un plan de acción. A pesar de que es de noche, acabo de ver una sombra que se ha movido en un portal, un poco más adelante. En otras circunstancias no sería relevante, pero ahora, más me vale ser precavido. Así que me detengo y espero un poco.

—¿Arturo? —pregunta alguien desde el portal.

—¿Quién es? ¿Qué quiere de mí?

—Soy yo, Jazmín… El tatuador.

—¿Por qué te escondes? ¿Qué buscas?

—No voy a hacerte nada malo. Solo quiero hablar.

—¿De qué? Es muy tarde. Podemos vernos mañana.

—Es posible que mañana esté muerto. Por eso tengo que hablar ahora.

—Venga, vamos, no me hagas creer que estás en peligro.

—¡Han intentado matarme! Creo que ha sido ese hombre, el de una sola pierna.

—¿Sabes quién es? ¿Vas a decirme cómo se llama?

Se deja ver un poco.

—Si te digo su nombre, me matará con toda seguridad.

—No tengas miedo; tarde o temprano le cogeremos. Además creo que ya sé quién es. Tardaremos poco en descubrirle. Le entregaremos a la justicia y será juzgado por todo lo que ha hecho.

—Eso no será tan fácil. Ese hombre es muy peligroso y está bien relacionado. No podréis hacer nada sin mi ayuda. He venido a ofrecerte un trato.

—Está bien, tú dirás.

—Si me prometes protección, seré tu testigo en un juicio.

—¿Qué clase de testigo?

—Diré todo lo que sé sobre ese hombre.

—Pero si dices que ni siquiera sabes su nombre…