EN el interior del carro del que Arquimaes acababa de salir, Demónicus abrió los ojos, recobró la vida y decidió quedarse quieto, a la espera de acontecimientos. Todavía padecía las heridas que Arturo le había infligido en Demónika, tiempo atrás, y respiraba con dificultad. Le dolía todo el cuerpo. Revivir le costaba cada vez más esfuerzo.

Afuera, Arquimaes y sus hombres estaban tan ocupados en interrogar y vigilar a sus prisioneros que no se dieron cuenta de que el cuerpo de Demónicia se había transformado en el de Demónicus.

—¿Os duele la herida, maestro? —preguntó Arturo, que acababa de vendar a Arquimaes—. No parece un corte profundo, pero hay que hacer una cura en condiciones. En cuanto volvamos a Carthacia, iremos a ver a un galeno.

—No es grave, pero tienes razón, podría infectarse —respondió Arquimaes—. Esa hechicera me atacó a traición.

—¿La habéis matado?

—Me temo que sí. Después de todo lo que insistí en capturarlos vivos… Lo siento, pero no me ha quedado más remedio.

—Te has vengado, hermano —apostilló Tránsito—. Eso es lo que ansias, ¿verdad? ¡Quieres matarnos a todos!

—No digas barbaridades —respondió el alquimista—. Yo solo deseo llevaros ante un tribunal de justicia para que paguéis por vuestros crímenes.

—¡Mientes! ¡Me odias a muerte! ¡Quieres acabar conmigo a toda costa! —le espetó su hermano—. ¡Asesino!

—Vamos, deja de decir tonterías —replicó el sabio—. Ahora tenemos que volver a la ciudad, donde os entregaré al Ejército Negro.

—¿A mí también me vais a entregar a la guardia? —preguntó Alexander de Fer.

—Sí, y también seréis juzgado por vuestra traición —afirmó Arquimaes—. Lo merecéis.

—¿Qué hacemos con el carro? —preguntó un oficial—. ¿Y con la hechicera?

—Los transportaremos a Carthacia —afirmó Arquimaes—. Espero que Alexia comprenda mis motivos. Yo no quise darle muerte.

* * *

Cuando llegaron allí, todavía era de noche. Se acercaron a la gran puerta principal, que estaba derruida, bajo la atenta mirada de los soldados Émedianos y carthacianos que, ahora, dominaban la ciudad.

Pero nadie prestó atención a una sombra que, justo antes de entrar, salió del carro y se deslizó en silencio, como las serpientes, para mezclarse con algunos comerciantes y campesinos que habían acampado en las afueras. Gente que buscaba una oportunidad para reconducir sus vidas, ahora que la batalla había terminado.

Accedieron a palacio y fueron conducidos a la sala del trono, donde el rey Aquilion les concedió audiencia. Allí se encontraron con Alexia, que los esperaba impaciente.

—Lo siento, Alexia —dijo Arquimaes, apenas entró en la estancia—. Traigo una mala noticia.

—Explícate, amigo —dijo Aquilion, alarmado—. ¿Qué ha pasado?

—Querida Alexia, espero que lo que voy a contarte no te haga caer en la desesperación… Pero, hace unas horas, me he visto obligado a matar a Demónicia. Tuve que defender mi vida.

Alexia se quedó muda.

—Sé que, a pesar de todo, la quieres —añadió el alquimista—. Te aseguro que no me quedó otra opción. Me hirió y estuvo a punto de asesinarme.

—¿Dónde está su cadáver? —preguntó la joven princesa.

—En el carro, abajo. Puedes verla si quieres.

—Maestro Arquimaes, os conozco y estoy segura de que no os ha quedado más remedio que defenderos. Con vuestro permiso, voy a proteger su cuerpo antes de que algún desalmado quiera vengarse de él.

—Espera, Alexia —dijo Arturo—. Yo te acompaño.

—Aguardad un momento —pidió Arquimaes—. Tengo que proponeros algo y quiero que lo escuchéis. Es urgente.

—¿De qué se trata, Arquimaes? —preguntó Aquilion.

—Para que todos sepan que Carthacia ha recuperado a su rey y su autonomía, deberíamos celebrar una ceremonia simbólica de coronación —propuso el alquimista—. Así no quedarán dudas sobre quién es el verdadero monarca de esta ciudad. Eso evitará conspiraciones y luchas inútiles.

—Me parece una buena idea —concluyó Alexia—. Si el rey Aquilion ha recuperado el poder y el control, todo el mundo debe saberlo. Y una investidura lo deja claro.

—Me encantaría asistir a una coronación —comentó Crispín—. Nunca he visto una y tengo curiosidad. Me han dicho que son un gran espectáculo.

—Es algo extraordinario —añadió Arquitamius—. Yo he visto muchas en mi vida y puedo atestiguar que son dignas de ver.

—Si lo llevamos a cabo seré, posiblemente, el único rey coronado dos veces.

—¿Quién oficiará la ceremonia? —preguntó Alexia.

—Me gustaría que fuese la reina Émedi —dijo Aquilion—. Eso me haría muy feliz.

—Si Émedi accede, pasaréis a la historia como el primer rey coronado por una mujer —advirtió Arturo—. Se escribirán muchos poemas sobre eso.

—Así se crean las leyendas —añadió Arquitamius—. Ya me lo imagino… En los tiempos en que todo era posible, existió un rey que fue coronado dos veces; una de ellas, por una bella y justa mujer… Es un buen comienzo para una crónica o una canción.

—Me siento abrumado, amigos —reconoció Aquilion—. No había pensado en las consecuencias de la presencia de la reina Émedi. Quizá resulte excesivo.

—De ninguna manera —le cortó Alexia—. Yo misma hablaré con ella; no hará falta convencerla para que oficie el acto; estará encantada y vos, rey Aquilion, os convertiréis en un monarca extraordinario. Os lo merecéis.

—Yo también apoyo la idea —dijo Arturo—. Contad conmigo.

—Y con nosotros —añadió Crispín—. ¿Verdad, maestro Arquitamius?

—Naturalmente. No me perdería esta coronación por nada del mundo. Será una ceremonia sin igual. A la gente le gustan las fiestas, especialmente después de una batalla.

—Os estoy tan agradecido —dijo Aquilion—. Aunque no estoy seguro de merecerlo.

Arturo recordó el comentario de Alexander sobre la cobardía del rey de Carthacia.

—Querido amigo Aquilion —dijo mientras ponía la mano sobre su hombro—. Merecéis ser coronado rey una y mil veces. Habéis luchado contra Demónicus y sus huestes hasta el límite de vuestras fuerzas.

—No estoy seguro de haber sido fuerte cuando nos invadieron. A veces pienso que me he portado con demasiada debilidad.

—Eso no es cierto. Sé que estos bárbaros os cogieron desprevenidos e hicisteis muy bien en buscar nuestra ayuda. Hacedme caso: sois digno de la corona de Carthacia.

—Sea pues. Pero hago el juramento de que si volviera a ocurrir, seré el último en abandonarla. Nadie me hará huir otra vez. ¡Lo juro por mi vida!

Arturo le dio un abrazo para demostrarle que creía en sus palabras y que de ninguna manera le consideraba un cobarde.

—Debéis saber que os tenemos un gran respeto, rey Aquilion —le dijo al oído. Somos aliados y creemos en vos.

—Yo me ocuparé de hablar con la reina Émedi —se comprometió Alexia—. Y ahora, perdonadme, voy a ocuparme de Demónicia…

En ese momento, el soldado que había conducido el carro entró en la estancia atropelladamente y se presentó muy nervioso ante Arquimaes.

—¡Maestro, maestro! —gritó—. ¡La hechicera ha desaparecido!

—¿Qué dices? ¿De qué hablas?

—¡Os garantizo que digo la verdad! ¡Su cuerpo no está en el carro!

—¡Eso es imposible! ¡Estoy seguro de que estaba muerta! ¡La atravesé con mi espada de plata!

—¡Vedlo vos mismo, mi señor!

—¡Hemos llegado tarde! —dijo Alexia.

Bajaron rápidamente al patio. Arquimaes se acercó al carro y descorrió el toldo. Su rostro se transformó cuando comprobó que, efectivamente, el lugar en el que había dejado el cadáver de Demónicia estaba vacío.

—¡Esa bruja ha utilizado hechizos para escapar! —afirmó el soldado.

—No lo comprendo —murmuró Arquimaes—. No lo entiendo.

Alexia sabía perfectamente lo que había ocurrido. Lo había visto muchas veces.

—Demónicus ocupa el lugar de Demónicia y vuelve al mundo de los vivos —susurró—. Dentro de poco vendrá a por nosotros. Querrá pedirme cuentas. Nunca me perdonará haberme enamorado del hijo de un alquimista. ¡Temo su venganza!

—No temas, Alexia —la reconfortó Arturo—. Estaré a tu lado en todo momento y te protegeré.

—¿Y quién te protegerá a ti? —dijo la princesa—. ¿Quién te defenderá de su furia?

—Nosotros lo haremos —respondió Arquitamius—, Arquimaes y yo seremos vuestro escudo defensivo. Demónicus no podrá haceros daño.

—Usaremos todos nuestros poderes para impedir que la ira de Demónicus caiga sobre vosotros —añadió Arquimaes.

—Ya habéis visto lo que ha pasado. Mis padres tienen más poderes de los que imagináis. Son terriblemente peligrosos. Y tampoco se les puede matar. Resurgen de las cenizas. Vuelven del Abismo de la Muerte. Nada puede con ellos.

—Tenemos la fuerza de Adragón —aseguró Arquitamius—. ¡Él está de nuestro lado!

—Y Demónicus tiene la de la Oscuridad —argumentó Alexia—. ¡Nada ni nadie puede contra la Oscuridad demoniquiana!

—Somos alquimistas y no tenemos miedo a la hechicería —dijo Arquimaes—. Arturo es el jefe del Ejército Negro y lo usará cuando haga falta.

—Ningún ejército puede luchar contra Demónicus —insistió Alexia—. Yo sí tengo miedo; lo reconozco.

—No dejemos que nos aterroricen —dijo Arquimaes—. Ahora más que nunca, debemos coronar a nuestro aliado, el rey Aquilion. Convirtamos Carthacia en un reino libre y que Demónicus compruebe que nada puede contra nosotros. Conquistó esta ciudad y nosotros la hemos liberado. Ésa es una buena respuesta. Cada vez que renazca, le descabezaremos.

—Estoy con vos, maestro —aseguró Arturo—. Sigamos adelante con nuestros planes. Hagamos que Émedi corone a Aquilion. Hagamos que resplandezcan la justicia y la libertad. Ésa es nuestra mejor arma.

Arturo elevó su espada. Las de Arquimaes, Crispín y Aquilion se unieron al acero alquímico. Después, muy despacio, Alexia desenfundó la suya y la unió a la de sus compañeros.

Ninguno prestó atención a Tránsito ni a Alexander de Fer, que observaban con una sonrisa en los labios la escena desde el lugar donde los mantenían prisioneros.

EL avión acaba de aterrizar en el aeropuerto internacional de El Cairo. El cielo azul está despejado y no se ve ni una sola nube. Todo va bien.

—¡Qué emocionante! —dice Metáfora—. ¡Estamos en el país de los faraones!

—Los faraones ya no existen —le recuerdo.

—Pero su alma está en el ambiente —replica—. Todo huele al antiguo Egipto, cuando los dioses gobernaban esta tierra. Tiempos legendarios.

La puerta de la aeronave se ha abierto y desfilamos lentamente por el pasillo central hasta la salida. Fuera del avión, en el edificio principal del aeropuerto, pasamos ante el puesto de aduana, donde dos policías nos piden que abramos las maletas.

—¿Cuánto tiempo van a estar aquí?

—Una o dos semanas. No creo que estemos más.

—¿Cuál es el motivo de su viaje? —pregunta uno de ellos, a la vez que observa nuestros pasaportes con mucha atención.

—Turismo —dice papá—. Visitaremos las pirámides y otras construcciones históricas. Es un viaje cultural. Soy historiador.

—Recuerden que no pueden sacar objetos históricos del país —advierte el agente—. Es delito y está penado con la cárcel.

—Solo haremos fotos —interviene Norma—. Fotos de recuerdo. Nada más. No pensamos coger nada.

—Tengan cuidado con las ventas clandestinas. Es delito adquirir, manipular o manejar objetos de valor cultural.

—Le aseguro que no haremos nada fuera de la ley —responde Norma—. No nos llevaremos ni una sola piedra, ni un papiro, ni nada de nada.

El otro agente no deja de mirarme la cara con expresión sospechosa.

—Es un tatuaje de chicos —dice papá—. Ahora lo llevan todos. Es inofensivo.

—¿Seguro que no es contagioso?

—No, no. Es un dibujo inocuo.

—Está bien, pueden pasar —dice, después de pensarlo un poco.

El aeropuerto de El Cairo es grande y tiene unos pasillos larguísimos. Necesitamos dos carritos para transportar todo nuestro equipaje.

Finalmente, traspasamos la puerta de salida.

—¡Señor Adragón! —grita alguien que intenta llamar nuestra atención—. ¡Señor Adragón!

—¡Mohamed! —exclama papá—. Gracias por venir a buscarnos.

Se dan un gran abrazo. Mohamed nos saluda a todos y nos presenta a la joven que le acompaña.

—Ésta es mi sobrina, Amarofet. Ella nos ayudará —explica—. Mahania tiene muchas ganas de verlos.

—¿Amarofet? —digo espontáneamente—. Vaya, eres la segunda persona que conozco con ese nombre.

—¿La otra vive en tu ciudad? —pregunta la joven egipcia.

—No, en otro sitio difícil de explicar.

—Hola, Amarofet —dice papá—. Has crecido mucho desde la última vez que te vi. No te acuerdas de mí, pero te tuve en brazos cuando eras un bebé.

—Lo sé. Me lo han contado —dice la joven con timidez—. Sé quién es usted. Y también sé que su hijo Arturo nació aquí, en Egipto.

—Amarofet está a punto de cumplir dieciséis años —explica Mohamed—. ¿Verdad?

—Sí, tío. Ya soy casi mayor de edad.

—Gracias por venir —dice Metáfora—. Tu ayuda nos vendrá bien.

—Mahania me ha pedido que colabore en lo posible —responde Amarofet—. Pueden contar conmigo para lo que necesiten.

—Vámonos —indica Mohamed—. Nos esperan muchas horas de ruta.

—¿Está muy lejos? —pregunta Norma.

—Sí. Será un largo viaje. Pero conozco muy bien el camino. No habrá problemas.

La furgoneta de Mohamed es amplia y hay sitio suficiente para todos. Los asientos son cómodos y nuestro equipaje ha cabido de sobra. Cruzamos la ciudad, en la que hay un tráfico infernal y un ruido ensordecedor. Es una urbe muy atractiva, llena de edificios llamativos y singulares. No podemos evitar ensimismarnos con cada detalle; es tan diferente a la nuestra… Egipto tiene algo especial que te seduce desde que pones los pies en el suelo. Casi sin darnos cuenta, nos encontramos en una polvorienta autopista en dirección al desierto.

—Si quieren echar una cabezadita, pueden hacerlo —advierte Mohamed, que conduce con bastante pericia y ha esquivado a todos aquellos que parecían querer estrellarse contra nosotros—. Tómenselo con tranquilidad.

El aire acondicionado del vehículo crea un clima que invita a dormir, así que cierro los ojos y me dejo llevar por el cansancio. Solo echaré una siestecita. El viaje ha sido agotador.

* * *

—¡Arturo! ¡Despierta! —¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?

—¡Mira! —exclama Metáfora—. ¡Las tres pirámides de Giza! Me despejo rápidamente y miro en la dirección que me señala. El espectáculo es impresionante. A nuestra izquierda veo una gran pirámide acompañada de otras dos más pequeñas que, a su vez, están rodeadas de otras más pequeñas aún. A pesar de que una capa de polvo las envuelve, las distingo perfectamente. Son tal y como las he visto en los libros. ¡Tres grandes pirámides milenarias!

—¿Podemos parar y verlas de cerca? —pregunto.

—Perderíamos mucho tiempo —responde Amarofet—. Debemos seguir el camino.

Nos alejamos y veo a través del cristal trasero cómo se pierden en la distancia. La forma triangular de las pirámides me hace pensar en muchas cosas que hemos encontrado en la Fundación, como las monedas o el dibujo de mi cara. ¿Será una forma geométrica mágica? De repente, su imagen me evoca un lejano recuerdo.

—¡Los Tres Volcanes!

—¿Qué dices? —pregunta Metáfora—. ¿Qué es eso de los Tres Volcanes?

—No lo sé. Un recuerdo, un sueño… No estoy seguro, pero la disposición de estas tres pirámides me ha resultado familiar.

—¿Lo has visto en tus sueños?

—Creo que sí.

Pone su mano sobre mi hombro en señal de comprensión.

Cuatro horas después, nos detenemos en una gasolinera para repostar. Aprovechamos para entrar en la cafetería y tomar algo.

—Recuerdo perfectamente haber pasado por aquí —dice papá, mientras observa a través del cristal—. Hace casi quince años.

—Hay cosas que no se olvidan nunca —dice Norma.

—Espero que no me impacte demasiado volver a ese lugar mágico —dice él.

—No te dejaremos solo —contesta Norma—. Estás con las personas que más te quieren en el mundo.

—Mohamed entra y se sienta con nosotros.

—Ya podemos irnos —dice—, Amarofet conducirá.

—¿Tiene permiso de conducir? —pregunta Metáfora.

—A partir de aquí nadie preguntará nada —asegura—. Entramos en la región desértica. No hay carretera, no hace falta carné. Todo es arena hasta donde alcanza la vista.

Subimos de nuevo al coche y salimos de la gasolinera conducidos por Amarofet. Tengo la sensación de que cruzamos una frontera invisible y estamos a punto de entrar en un territorio donde todo puede ocurrir.

Una hora después, la carretera desaparece bajo el polvo del desierto. Amarofet pilota con seguridad, como si lo hubiera hecho toda su vida.

—¿No nos perderemos? —pregunta Norma—. No hay señales… Y está oscureciendo.

—No hay peligro —responde Mohamed—. Ningún problema.

Nos encontramos con una tormenta de arena y el coche se detiene. Cuando ha pasado y reiniciamos el camino, ya es noche cerrada.

Volvemos a la llanura; luego entramos en zona rocosa, bordeamos un par de precipicios, bajamos y subimos por terrenos escarpados y, tres horas después, vemos unas luces a lo lejos.

—Ya hemos llegado —avisa Mohamed—. Estamos en casa.

Es curioso que diga eso cuando, en realidad, nunca hemos estado tan lejos de ella.

El coche se detiene frente a unas casuchas de adobe ante las que hay algunas personas que portan candelas y linternas de aceite.

Apenas me bajo, reconozco la silueta de Mahania, que me mira profundamente.

—¡Alquamed! —susurra—. ¡Alquamed! ¡Mi niño!

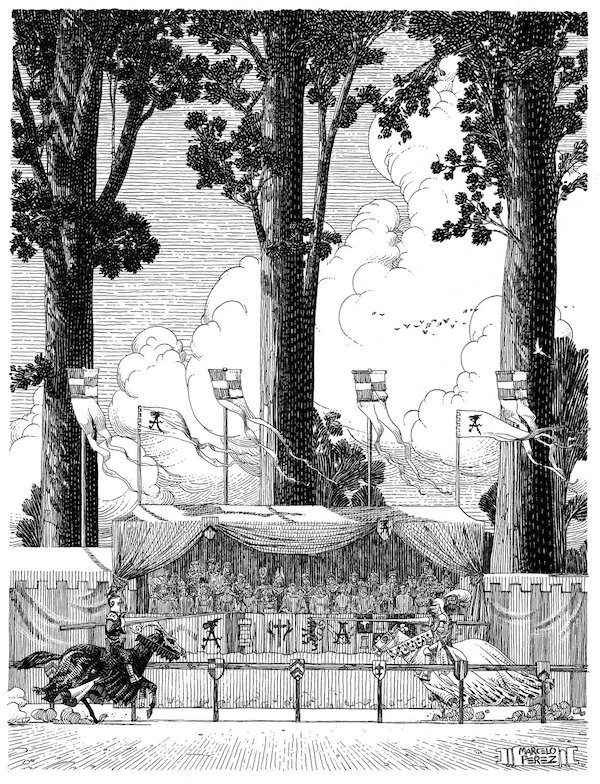

EL día de la coronación de Aquilion, el sol brillaba como si estuviera a punto de explotar. El cielo estaba adornado con bellas y algodonadas nubes blancas. Los estandartes reflejaban y multiplicaban los rayos del sol mientras las trompetas sonaban como nunca lo habían hecho y alegraban el corazón de los carthacianos y sus amigos. Multitud de personas, engalanadas para la ocasión, caminaban pletóricas por las calles en dirección a la gran plaza, donde se iba a celebrar el solemne evento. La felicidad parecía haber vuelto a Carthacia.

La reina Armadía, acompañada de Forester, había acudido junto a otros reyes vecinos, deseosos de demostrar su apoyo a Aquilion. Estaban encantados de haberse librado de Demónicus, que, de permanecer en el trono, se hubiera convertido en un peligroso vecino. Fue una gran ocasión para que Crispín pudiera reunirse con su padre, el antiguo proscrito, que había perdido un brazo a manos de Górgula y Frómodi.

Émedi, que había venido expresamente para este evento, estaba radiante. Llevaba un vestido blanco cubierto por una túnica de colores pálidos. Su cabeza, adornada con flores y una corona de plata, resplandecía entre el largo cabello rubio que ondeaba al viento. La flanqueaban los dos alquimistas, Arquimaes y Arquitamius. Detrás, muy cerca, se hallaba la guardia pretoriana comandada por Cordian.

Cuando Arturo la vio, se sintió deslumbrado por su belleza y serenidad. Alexia, que profesaba un profundo amor por la reina, se había ataviado con un largo vestido adornado con flores y de color similar al de Émedi.

—Llegará el día en que te coronarán a ti —pronosticó Alexia—. Tú serás rey.

—Espero que tarde mucho —respondió Arturo—. Quiero que Arquimaes y Émedi vivan durante muchos años. No tengo prisa por gobernar.

—Es igual. Tarde lo que tarde, ese día llegará y yo estaré a tu lado.

—Ya estás a mi lado y nunca volveremos a separarnos —afirmó Arturo—. Te lo aseguro.

—Mi padre…

—Olvida a Demónicus. Ignórale definitivamente. He pensado queque deberíamos casarnos. Eso le convencerá de que ya no volverás a su reino de maldad.

—Ojalá fuese posible, pero presiento cosas peores —reconoció Alexia—. Temo que mi padre me maldiga.

—Estaremos amparados por el poder de los alquimistas. Demónicus no podrá nada contra nosotros.

—¿Y contra nuestros hijos? ¿Puedes constatar que no maldecirá nuestra descendencia? —le increpó Alexia—. ¿Puedes asegurarlo, Arturo? Te prevengo de que su poder es tan fuerte como su deseo de venganza.

—Insisto en que Arquitamius y Arquimaes también tienen poderes. Ellos nos protegerán. No sufras más, por favor. Hoy es un gran día. Aquilion es un rey aliado que reforzará nuestras fronteras y nos salvaguardará de ataques inesperados. Debemos estar a la altura de las circunstancias y demostrarle que estamos felices por asistir a su coronación. Sonriamos.

Alexia esbozó una sonrisa y acarició la mano de Arturo.

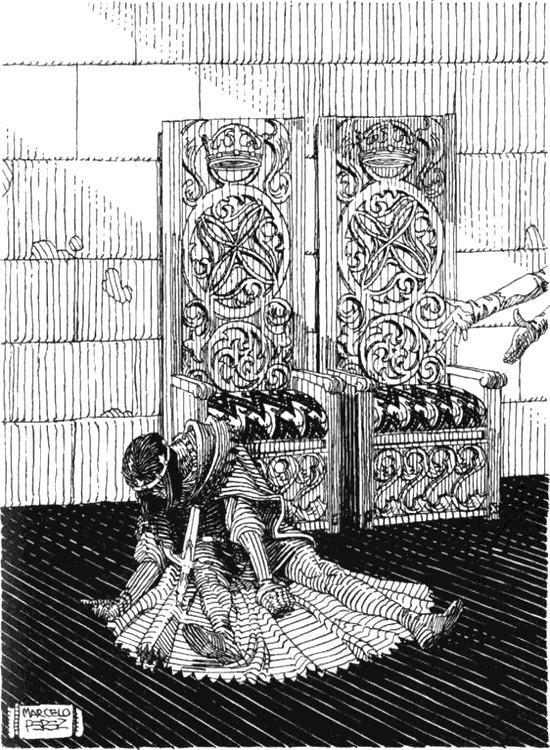

En ese momento, Aquilion se estaba arrodillando ante la reina Émedi, que sujetaba una corona de oro entre las manos, mientras los músicos daban realce a la escena.

—¡Noble rey Aquilion! —exclamó la reina—. ¡Que todos sean testigos de que deposito esta corona sobre tu cabeza para reafirmar que eres el único rey de Carthacia!

Arturo se sintió repentinamente inquieto.

Al principio no quiso dar importancia a ese nerviosismo, pero, al cabo de un rato, no le quedó más remedio.

Miró hacia todas partes en busca de algún peligro inminente y nada despertó sus sospechas. Los centinelas estaban atentos y todo se desarrollaba según lo previsto. Sin embargo…

* * *

Demónicus era consciente de que ya no tenía amigos, ni oficiales, ni pretorianos que le protegieran. Por primera vez, desde hacía muchos años, se sintió terriblemente solo.

Perdido en un paraje desconocido, temeroso de que los soldados carthacianos se le echaran encima, le aprisionaran y le llevaran ante Arturo Adragón, salió de entre los helechos donde había pasado la noche y continuó su penosa huida.

Deambuló entre bosques y caminos solitarios, evitando encuentros inesperados con desconocidos que pudieran dar alguna pista sobre su paradero. Era consciente de que, a estas horas, sabían lo de su transformación y le estarían buscando.

Recordó a su hija Alexia y decidió que el objetivo de su vida era encontrarla y convertirla en su heredera. Además de matar a Arturo, claro.

Pero si algo no olvidaba… era el pergamino de Arquimaes.

Arturo supo que algo iba mal cuando se fijó en la radiante cara de Émedi justo en el instante en que depositaba la corona sobre la cabeza del rey Aquilion. Fue como una revelación.

—Ahora vuelvo —susurró al oído de Alexia—. Espérame.

—¿Adónde vas? ¿Qué pasa?

—Nada. Pero tengo que salir un momento. No te inquietes. Solo quiero comprobar algo.

Arturo dio un paso atrás, intentando no llamar la atención. Nadie, salvo Arquitamius y Crispín, se fijó en él. Se deslizó entre los invitados y alcanzó la escalera que llevaba a los calabozos.

Todo estaba en silencio y los centinelas permanecían en sus puestos. No había ningún indicio de alarma. Sin embargo, estaba seguro de que algo no encajaba. Algo que no alcanzaba a comprender y que debía descubrir.

Se asomó por una ventana que daba al patio de caballerizas, donde reinaba la mayor tranquilidad. Dos palafreneros ensillaban un par de caballos mientras otros dos dormían plácidamente, tumbados sobre un montón de paja. Las bestias yacían tranquilas y se dejaban hacer. Todo estaba en orden, así que volvió al pasillo principal, camino de la ceremonia. Pero la alarma sonó en su mente.

Desenfundó su espada, corrió escaleras abajo y alcanzó el patio.

—¡Quietos ahí! —ordenó a los palafreneros desde la puerta—. ¡Daos la vuelta!

Los dos hombres se quedaron inmóviles.

—¡Dejad que os vea la cara! —ordenó alzando su espada alquímica—. ¡Ahora!

Los dos hombres se giraron lentamente.

—¿Cómo nos has descubierto? —preguntó Alexander de Fer.

—Supongo que tengo un sexto sentido que me avisa cuando los traidores intentan escapar —ironizó Arturo—. ¡No os mováis!

—¿Crees que nos vamos a quedar quietos mientras nos llevas a la horca? —preguntó Alexander antes de desenfundar su espada con la mano de hierro—. ¿De verdad piensas que nos vamos a rendir tan fácilmente?

—Eres un iluso —añadió Tránsito sin soltar la rienda de su caballo—. Estás loco, muchacho.

—Loco estaría si os dejara marchar —respondió Arturo—. La gente como vosotros debe estar entre rejas. Por el bien de todos.

—Intenta encerrarnos —le desafió Alexander dando un paso hacia él, con la espada lista—. ¡Inténtalo!

—Tus argucias no te valdrán de nada —dijo Arturo, que a la vez avanzaba con determinación—. Ahora veo y no podrás engañarme con tu brujería. Así que te recomiendo que no la uses.

—Pero yo le ayudaré —dijo Tránsito—. También tengo algunos poderes.

Alexander se abalanzó sobre Arturo, que tuvo que interponer su espada para detener el arma del caballero carthaciano. El choque fue brutal y ambos contendientes asestaban golpes terribles y poderosos. Las espadas soltaban chispas cada vez que los aceros se encontraban. Tránsito se mantenía a la expectativa para ayudar a su compañero, cuando una voz interrumpió la escena.

—¿Puedo ayudar? —preguntó Crispín, con una espada en la mano.

—¡Ocúpate de Tránsito! —ordenó Arturo—. ¡Arréstale!

—De acuerdo, Arturo, yo me ocupo —respondió el muchacho.

Arturo reanudó el ataque contra Alexander con más furia si cabe. El caballero carthaciano luchaba con coraje, estilo y valentía. Las espadas entrechocaban sin parar y todo indicaba que ninguno iba a ganar la pelea cuando, de repente, sucedió algo asombroso.

Tránsito, perseguido por Crispín, se alejó de Arturo. Alexander, que con su mano mágica señalaba la empuñadura de la espada alquímica, intentó atraerla hacía sí. Arturo quiso resistirse, pero se vio obligado a aflojar involuntariamente la mano y a soltar la espada. Entonces, ésta voló por los aires, libre, igual que un pájaro sin dueño. Luego se remontó a gran altura, sobrepasó el tejado del edificio principal… y se perdió de vista.

—¡Estás desarmado, Arturo! —se burló Alexander—. Espero que no acudas a tus poderes y me lances tu dragón.

—Me has acusado muchas veces de recurrir a él como si fuera un cobarde. Pues bien, ¡guarda tu espada y luchemos con los puños, si te atreves!

Crispín intentó detener a Tránsito, pero el traidor De Fer le envió una descarga de energía con su mano de hierro que le hizo tambalearse y caer al suelo.

Arturo se dio cuenta de que Alexander jamás se enfrentaría a él sin renunciar a sus malas artes o a su espada. Era un cobarde. En ese instante, un clamor de mil voces se alzó sobre el cielo. Sorprendidos, los cuatro se quedaron quietos, intentando averiguar lo que había pasado.

Temiéndose lo peor, y sin pensarlo dos veces, el jefe del Ejército Negro corrió hacia el interior del edificio principal, seguido por Crispín, que aún estaba aturdido y apenas se mantenía en pie.

—¡Huyamos ahora que todavía podemos! —ordenó Alexander—. ¡Corre, Tránsito! ¡Corre!

—¿Qué ha pasado? —preguntó el monje renegado—. ¿Qué son esos gritos?

—Eso ahora no importa —insistió Alexander—. ¡Huyamos! ¡Esto se va a poner imposible! ¡Si nos cogen, nos matarán!

Los dos cómplices subieron a sus monturas y escaparon de allí a toda velocidad, sin que nadie se preocupara de detenerlos. Cruzaron la puerta de Carthacia, salieron a campo abierto y se perdieron en la distancia.

EL disco rosado del sol se asoma tras las montañas y trae consigo un nuevo amanecer. Es un anuncio de que el día va a ser caluroso. Espero que podamos aguantarlo.

—¿Qué tal has dormido, Arturo? —me pregunta Mohamed, que sale de una cabaña cercana a la nuestra—. ¿Te han molestado los mosquitos?

—Me han abrasado —respondo—. Se han cebado conmigo. Me han sacado toda la sangre que han podido.

—Esta noche os pondremos cremas protectoras. Para ellos sois un manjar. Sangre fresca, nueva y joven.

—Espero que surta efecto. Si esto sigue así, necesitaré una transfusión —digo—. ¿Qué vamos a hacer hoy?

—Después de desayunar, cruzaremos aquella extensión de desierto. Al final, detrás, está el pueblo perdido. El lugar en el que naciste. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante?

—¿Por qué no iba a querer? He llegado hasta aquí y voy a seguir hasta el final.

—A veces es mejor no remover ciertas cosas.

—A veces es mejor removerlas. Sobre todo si no te dejan vivir tranquilo. Necesito saber todo lo que ocurrió aquella noche.

—Ahí no hay nada que te lo explique. Solo verás paredes vacías —dice, tratando de disuadirme.

—Estoy seguro de que me hablarán —le respondo—. No me cabe duda.

Después de bañarme en el riachuelo, entro en la choza general y me uno al grupo, que ya ha empezado a desayunar. Mahania corre a atenderme.

—Buenos días, Alquamed —dice—. ¿Quieres pan con miel?

—¿Por qué le llamas Alquamed, Mahania? —pregunta Metáfora.

—Es una fórmula de cortesía —dice Mohamed rápidamente—. Una costumbre local.

—Yo creía que Alquamed era un familiar tuyo —digo—. Me dijiste que el bebé de la foto se llamaba así.

—Quiso decir que llamamos así a los niños de la familia —insiste Mohamed.

—Sí, es eso —dice Mahania para evitar la discusión—. Aquí tenéis comida en abundancia. Leche, miel, dátiles.

Papá y Norma comen con ganas y parecen felices. Me alegra verles sanos, después de lo cerca que han estado de la muerte.

—Cariño, pasaste por aquí durante tu viaje con Reyna, ¿no? —pregunta Norma—. ¿Lo recuerdas bien? ¿Está igual que entonces?

—Pasamos muy deprisa. Lo justo para contratar a Mahania y a Mohamed —responde—. Apenas me acuerdo de lo que vi. Fue todo muy rápido, era de noche y estábamos escoltados por soldados.

—¿Los soldados que os dejaron abandonados en el templo?

—Sí, los mismos —asiente papá.

—Debió de ser muy duro.

—Si no llega a ser por Mohamed, que fue en busca de ayuda, habríamos muerto allí.

—¿Mohamed fue solo en busca de ayuda? —pregunto, siempre atento a todo lo que tiene que ver con aquella noche—. ¿Vino a pie o a caballo?

—A pie —interviene Mohamed—. Caminé durante dos días para llegar hasta aquí y encontrar auxilio.

La respuesta es tan contundente que decido no seguir con el interrogatorio. Papá y Norma están muy acaramelados, como es normal en los recién casados, y no les quiero amargar el viaje. Prometo que seré prudente.

* * *

Afuera nos espera una pequeña comitiva. Un carro tirado por dos mulas, con Mahania sujetando las riendas. En la parte trasera, varias cajas y bolsas, que deben de contener agua, comida y mantas. También han preparado cuatro caballos y dos camellos.

—Me gustaría ir en un camello —dice Metáfora.

—No te lo aconsejo —contesta Mahania—. Podrías marearte. Esos animales se mueven mucho y vomitarías. Es mejor que vayas a caballo.

—Hazle caso, Metáfora —indica mi padre—. Hay que ser un experto para montar uno de esos bichos. Se balancean como un columpio.

Metáfora asiente y se acerca a un caballo.

—Volveremos dentro de unos días —nos informa Mohamed—. Os advierto de que el viaje va a ser bastante duro. Este desierto es un auténtico horno.

Veo que, detrás de nosotros, hay un jinete armado con un fusil.

—Es Farael, un sobrino —me explica Mohamed, que me ha visto—. Es mejor llevar protección. Nunca se sabe.

—¿Es posible que nos ataquen? —pregunto—. No querrás asustarnos, ¿verdad?

—No, es solo precaución —responde, mientras levanta el brazo derecho para indicar que podemos iniciar la marcha.

Dos horas después, los caballos están ardiendo, se les nota cansados y parece que les cuesta caminar. Espero que sepan administrar sus fuerzas.

El tiempo pasa tan lentamente que uno puede pensar que el reloj se ha detenido. Nuestras sombras parecen seguir en el mismo sitio, pero es una falsa impresión. Lo que ocurre es que todo va a otro ritmo. Es una nueva dimensión a la que no estamos habituados. El calor y la luz del sol forman una mala combinación que confunde los sentidos.

El horizonte, cuya línea debe ser perfecta, se diluye hasta hacerme creer que está casi borrada o a punto de desaparecer. Me resulta imposible calcular la distancia.

De vez en cuando, Mohamed nos da permiso para beber agua.

—Sorbos pequeños —ordena—. No toméis demasiada a la vez.

La caravana avanza despacio y el aburrimiento empieza a hacer mella. Tengo la impresión de adormecerme. El sol cae a plomo, sin piedad, sobre nosotros.

Espero que la noche llegue pronto.

—No penséis en dormir. Poned atención en lo que os rodea. Si os quedáis dormidos podéis caer del caballo. Y eso es peligroso —nos recuerda Mohamed de vez en cuando—. Prestad atención y abrid los ojos.

Pasamos la noche entre las rocas de la ladera de un monte pedregoso. Antes de acostarme, doy unas vueltas para desperezar mis piernas, que están entumecidas. Luego, durante la cena, hablamos un poco.

—Papá, ¿crees que reconocerás el lugar exacto en el que nací?

—No estoy seguro, hijo —contesta—. Ya te dije que era tarde y apenas había luz. De hecho, no había electricidad. Todo estaba iluminado con antorchas y candelas.

—Y tú, Mahania, ¿me podrás enseñar la estancia donde nací?

—Me pasa lo mismo que a tu padre —responde—. Ten en cuenta que han pasado muchos años. Pero intentaré ayudarte.

—Este viaje es muy importante para mí —digo—. Me gustaría irme de aquí sabiendo todo lo que ocurrió aquella noche. Quiero descubrir qué pasó realmente.

—Te lo he contado muchas veces —se apresura papá—. No hay nada más que lo que te he contado.

—Pero, papá, aún tengo muchas dudas: hay muchos huecos que necesito rellenar.

—Espero que lo consigas, hijo. Yo no te puedo ofrecer más. Ojalá comprendas todo lo que pasó. Pero no te hagas demasiadas ilusiones: el tiempo lo borra todo.

Norma agarra la mano de papá y Metáfora me mira como suele hacerlo, con comprensión. Descubro que Mahania sujeta la foto del bebé entre las manos y su marido le pone una manta como suele hacerlo, con comprensión. Descubro que Mahania sujeta la foto del bebé entre las manos y su marido le pone una manta sobre los hombros. Leo sus labios que pronuncian la palabra que, según Mohamed, define a los niños de la familia: Alquamed.

Al final, nos tumbamos cerca de una hoguera y nos quedamos dormidos.

* * *

Al día siguiente reemprendemos la marcha. Farael, el sobrino de Mohamed, cabalga por delante y vigila siempre con el rifle preparado.

—¿Crees que corremos peligro, Mohamed? —le pregunto.

—No te preocupes, Arturo. Estamos a salvo. No creo que nadie se atreva a meterse con nosotros. No nos atacarán.

Toda la mañana transcurre con una normalidad exasperante. La rutina de nuestro viaje es tan serena que nada la altera. Paso a paso avanzamos bajo el caluroso sol de Egipto, si es que todavía estamos en este país, cosa que empiezo a dudar después de tantas horas de viaje. Tengo la impresión de que nos hemos salido del territorio egipcio.

—Mohamed, ¿de qué lado está el Nilo? —pregunto.

—Es difícil saberlo. Aparece y desaparece como las serpientes de arena. Cambia de dirección y se bifurca varias veces.

—Papá dijo que el pueblo perdido estaba cerca del Nilo.

—Tu padre puede estar equivocado. Aquellos soldados que los escoltaron pudieron confundirle con mucha facilidad. Lo único que ahora importa es que estamos en el buen camino. Llegaremos dentro de poco.

Tres horas después, Farael hace un disparo al aire desde lo alto de una colina.

—¡Ya estamos! —grita Mohamed—. ¡Ya hemos llegado! ¡Ahí está el templo!

Empiezo a distinguir la silueta de varios edificios. Están en mal estado, y muchos, ni siquiera enteros. Me recuerdan a la Fundación después de la explosión, aunque aquí el deterioro es resultado del paso del tiempo. Todo está en ruinas. Algunos muros son de piedra, mientras que el resto es de adobe. Varias vigas de madera se dejan ver y el viento levanta una pequeña polvareda que se lleva restos del pueblo perdido.

—¿Cómo estás? —me pregunta Metáfora al acercarse—. ¿Estás bien?

—Estoy emocionado. Y muy alterado. No te separes de mí.

—No te preocupes, no te dejaré solo —dice.

—Aquí murió mi madre. Ahora voy a saber la verdad. ¡Por fin!

—Tranquilo, Arturo. Es posible que no quede ninguna huella del pasado.

—Hay mucho de ella, Metáfora —digo—. Lo noto en el aire, en el polvo, en el ambiente… Noto su presencia…

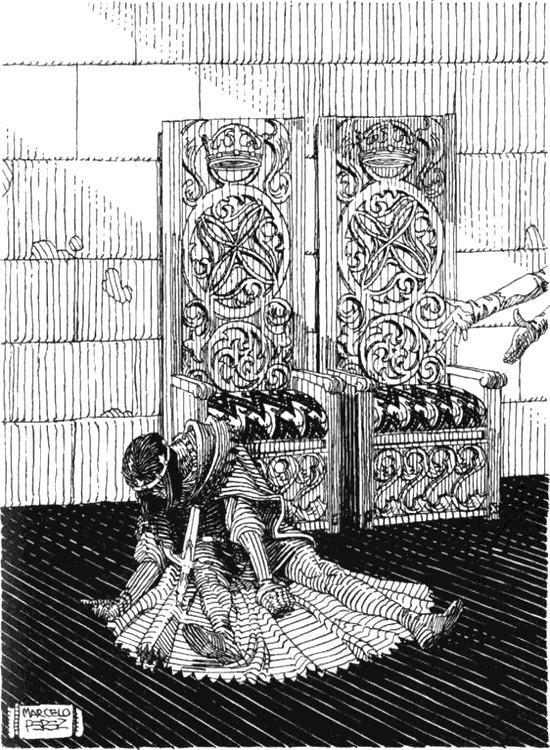

CUANDO Arturo llegó al final del pasillo y se asomó a la puerta que daba a la gran plaza donde se celebraba la ceremonia de coronación, se quedó estupefacto: ¡el rey Aquilion yacía en el suelo, sobre un gran charco de sangre, con la espada alquímica clavada en el pecho!

—¡No! —gritó desesperado—. ¡No es posible!

Inclinados sobre el monarca, Arquimaes y Arquitamius trataban inútilmente de reanimarlo.

Arturo se acercó, lívido y descompuesto. De alguna manera se sentía responsable. No era culpable, pero Alexander le había usado como la mano ejecutora de una venganza maldita.

—¡Alguien ha lanzado una espada contra Aquilion! —explicó Alexia, según se acercaba—. ¡Hay un asesino en el castillo!

—Lo siento, lo siento… —balbució Arturo, con las manos en la cabeza—. Lo siento mucho.

—¿Qué dices, Arturo? —preguntó Alexia—. ¿Qué te ocurre?

—¡Mi espada!

Alexia clavó su mirada sobre la funda vacía de Arturo y después observó la espada que estaba clavada en el cuerpo de Aquilion.

—¡La espada alquímica! —exclamó asombrada—. ¿Qué has hecho?

—No lo sé… Alexander me golpeó con la mano y la espada salió volando. No pude impedirlo. Lo siento…

Émedi estaba desconsolada. Sentada en una butaca de madera, rodeada por los hombres de Cordian, con los nervios a flor de piel, recordaba cómo la espada había pasado a su lado y había visto cómo se clavaba en el pecho del hombre al que acababa de distinguir con la corona real. Había escuchado el sonido del acero penetrando en el cuerpo de Aquilion, su aliado. Y no había podido impedirlo.

—Madre, ha sido culpa mía —dijo Arturo, de rodillas ante ella—. Perdóname.

—¿Qué dices, Arturo? —preguntó, desconcertada e insegura—. Tú no tienes nada que ver.

—Mi espada. La espada alquímica… ¡He sido yo!

—¡No! ¡No puede ser! —exclamó la reina—. ¡Dime que no es verdad!

—¡El no la lanzó! —intervino Crispín—. ¡Ha sido Alexander de Fer! ¡Yo lo he visto! ¡Ha usado magia demoniquiana con esa horrible mano de hierro!

Arquimaes dejó el cuidado de Aquilion en manos de Arquitamius y se acercó a su hijo.

—¿Cómo ha sucedido todo? —preguntó—. Cuéntame qué ha pasado.

—No lo entiendo, padre —balbució Arturo—. No lo sé.

—Alexander le obligó a soltar la espada mientras luchaba con él, maestro —explicó Crispín—. Cogió desprevenido a Arturo y no le dio tiempo a reaccionar. No lo pudo impedir.

—¿Qué hizo Arturo?

—Nada. No quiso recurrir a Adragón para luchar y le conminó a pelear con los puños. Pero Alexander… todos conocemos sus malas artes.

—¡Alexander! —exclamó Arquimaes con rabia—. ¿Dónde está?

—Ha huido del castillo con Tránsito —explicó Crispín—. Los he visto salir.

La alarma acababa de cundir y la gente corría desbocada, mientras proferían gritos y empujones a quienes se ponían por delante. Todos querían huir y ponerse a salvo. Si llovían espadas, era mejor guarecerse.

Los soldados formaron un círculo alrededor del estrado real y los pretorianos cubrieron a la reina con sus escudos.

—¡Ayúdame, Arquimaes! —gritó Arquitamius—. ¡Aquilion se desangra! ¡Se muere!

Todos se acercaron rápidamente para ayudar. Arquimaes se inclinó sobre el moribundo.

—¡Sujétale! —ordenó Arquitamius—. ¡Sujétale fuerte!

Mientras Arquimaes agarraba con fuerza a Aquilion, Arquitamius cogió la empuñadura de la espada alquímica y la extrajo lentamente pero con seguridad.

—¡Debemos cicatrizar la herida! —alegó mientras entregaba el arma a Arturo—. Las heridas de estas espadas son terriblemente peligrosas. ¡Hemos de actuar con rapidez!

Entonces pasó varias veces la mano sobre el corte mientras recitaba algunos conjuros. De repente, la sangre dejó de manar. Alguien entregó un paño empapado en agua a Arquitamius, que, delicadamente, limpió la zona de la herida. El cuerpo de Aquilion estaba sano y no quedaba ni rastro de la llaga.

—Se salvará —dijo finalmente Arquitamius—. En unos días estará bien.

—Hay que ir en busca de Alexander y Tránsito —afirmó Arquimaes—. Debo detenerlos antes de que sigan cometiendo atrocidades.

—Os acompaño, maestro —dijo Arturo.

—Yo también voy —añadió Crispín.

—Y yo —dijo Alexia, sumándose al grupo.

Los cuatro corrieron escaleras abajo, donde pidieron a varios soldados que les prestaran su caballos. Cuando ya estaban a punto de partir, Arquitamius se les unió.

—No os voy a dejar solos —dijo según tiraba de las bridas.

—¡No corráis riesgos innecesarios! —les advirtió Émedi—. Id tranquilos, yo cuidaré de Aquilion. Me ocuparé de que se restablezca y mantendré el orden en Carthacia hasta que regreséis.

—¡La protegeremos! —aseguró Cordian—. ¡Os prometo que no sufrirá daño alguno! ¡Ningún desconocido se acercará a ella!

Armadía y Forester se unieron a la reina y se despidieron de sus amigos.

—Ten cuidado, hijo. Cumple con tu deber, pero vuelve sano y salvo —le pidió Forester a Crispín—. A tu regreso, te daré buenas notici…

—¡Vamos a casarnos! —interrumpió Armadia—. Cuánto antes lo sepas, mejor.

—Vaya, es una gran noticia —dijo Crispín—. Supongo que lo festejaréis a lo grande.

—¡Lo verás tú mismo! —gritó Forester sonriendo—. ¡Corre, hijo, corre!

Los cinco partieron a todo galope. Poco después, Arturo y los suyos encontraban los cadáveres de varios centinelas de una puerta de Carthacia.

—¡Han ido hacia las montañas! —les indicó un superviviente.

Demónicus, que estaba muy cansado y enfermo, vio venir desde su escondite a un grupo de campesinos que volvían de trabajar y que, sin duda, se dirigían a sus hogares.

Durante unos instantes pensó en acabar con ellos, pero la prudencia le hizo actuar con sensatez. No valía la pena malgastar fuerzas ni crear alarma y dejar un rastro de muerte por culpa de unos desgraciados que, al fin y al cabo, ni siquiera representaban peligro alguno.

Así que permaneció escondido tras unos árboles y los dejó pasar. Sin embargo, un perro le olfateó y corrió hasta su lado, denunciando su presencia.

Demónicus hizo un rápido sortilegio y, antes de que los campesinos se dieran cuenta de nada, había ocupado su lugar: se había convertido en el animal, un perro de hermoso porte, cazador y perseguidor de zorros.

Poco después fue tras el grupo, que siguió su marcha tranquilamente.

—¿Qué le ha pasado al perro? —preguntó un hombre de gran mostacho—. ¿Qué buscaba?

—Seguramente ha olido alguna rata —respondió un joven que portaba una larga hoz—. Las huele de lejos.

El perro y los hombres se alejaron sin dar más importancia al incidente.

* * *

Alexander de Fer y Tránsito cabalgaban como posesos, sin mirar atrás.

—¿Adonde podemos ir? —preguntó Tránsito—. Dentro de poco se lanzarán en nuestra persecución. Debemos escondernos.

—Sé de un sitio —dijo Alexander—, un lugar muy apartado que casi nadie conoce.

—¿Dónde está ese sitio? ¿Lejos?

—Es un refugio secreto, pero yo sé el camino. Cuando lleguemos buscaremos a Demónicia, me perdonará todos mis fracasos y me amará por lo que le voy a entregar —aseguró el antiguo carthaciano.

—¿De qué hablas? ¿Qué le vas a entregar?

—Es un secreto. Pero le gustará. Y a ti.

—¡Dime qué es!

—¿Has oído hablar de la cueva del Gran Dragón?

—¿Vamos allí? ¿Estás loco? ¡Es una leyenda! ¡No existe!

—Sé lo que digo, Tránsito. He estado cerca, muy cerca. Tengo muchas pistas, solo me falta encontrar la entrada de la gruta, pero eso no me preocupa. Demónicia nos premiará por ello y yo conseguiré su amor.

—No sabes lo que dices. Nadie ha entrado en esa cueva. No se sabe dónde está —añadió Tránsito—. ¿Qué más pruebas quieres de que no existe?

—Calla, te digo que he estado muy cerca de ella. Lo he pensado mucho y he recordado muchas cosas. La encontraremos. Y eso complacerá mucho a Demónicia. ¡Vamos, corre!

Los dos jinetes siguieron su alocada carrera hacia el norte sin hacer más comentarios. A Tránsito, lo único que le interesaba era adquirir el poder suficiente para acabar de una vez con su hermano Arquimaes, al que odiaba cada día más.

* * *

Demónicus, convertido en perro, comió la cena que los campesinos le entregaron y se tumbó sobre la paja del granero, cerca de las ovejas, las vacas y los cerdos. Intentó dormir, pero le costó trabajo. Tenía la mente ocupada por miles de pequeños pensamientos que le impedían concentrarse. Siempre había sido muy obsesivo, pero, desde que Arturo llegó a su vida, había entrado en una espiral desconocida que no controlaba. El odio, la rabia, el deseo de venganza y la necesidad de recuperar a su hija le iban a volver loco.

Finalmente cerró los ojos, pero tuvo que volver a abrirlos enseguida porque las pesadillas le impedían dormir con tranquilidad.

—Aunque sea lo último que haga en mi vida, he de ver el cadáver de ese maldito hijo de alquimista tirado a mis pies —murmuró—. También recuperaré a mi hija Alexia, a la que amo con todo mi corazón. Haré sacrificios, contentaré a los dioses y volveré a reunirme con mi adorada Demónicia. Juro que tendremos tanto poder que nadie osará oponerse a nuestros deseos.

Durante horas pensó en la manera de recuperar todo lo perdido. Sabía perfectamente que sus ejércitos habían sido aniquilados y que su fortaleza de las tierras pantanosas era irrecuperable. Ahora tenía que alimentar su esperanza.

—Debo buscar nuevos aliados —dijo, antes de que los débiles rayos del sol entraran en el cobertizo—. Necesito encontrar amigos poderosos o no conseguiré mis propósitos. No quiero acabar junto a Demónicia en el Abismo de la Muerte. Si los dos morimos, será el fin y todos nuestros esfuerzos habrán sido en vano.

* * *

Arturo y Crispín se habían adelantado en busca de huellas, pero las que encontraron apenas se veían. Sin embargo, pudieron hacerse una idea de las intenciones de Tránsito y Alexander de Fer.

—¡Van hacia Nevadia! —determinó Arturo.

—Sí, mi señor —confirmó Crispín—. Eso parece, pero no entiendo qué buscan allí.

—Yo sí… ¡Van a la Cueva del Dragón! —afirmó Arturo.

—No conocen el camino —respondió Crispín—. Recuerda que Alexander y yo nos quedamos a medio camino mientras tú y Arquimaes…

—Fuimos unos ingenuos. Ese hombre nos traicionó con lo de Émedi y también nos engañó en ese viaje. Probablemente hizo sus cálculos y prestó atención a detalles que a nosotros nos pasaron desapercibidos. En Nevadia no hay ninguna otra cosa que le interese. ¡Estoy seguro de que sabe llegar hasta la cueva!

—¡Claro! ¡Ahora lo comprendo! Mientras me enseñaba las artes de la guerra y el manejo de las armas, él salía a cabalgar. ¡Apuesto a que os espiaba y os seguía de lejos! ¡Me engañó!

—Alexander de Fer tiene ahora bastantes pistas para localizar esa gruta. Incluso sabe el tiempo que hemos tardado en llegar. Debió de interrogar a Amarofet sin que nos diéramos cuenta y ella le contó todo.

Los dos alquimistas y Alexia se unieron a ellos.

—¿Qué pasa, Arturo? —preguntó Alexia—. Os veo preocupados.

—Maestro, tengo malas noticias —reconoció Arturo.

—Ya lo sé. Alexander y Tránsito van a la gruta de Adragón —dijo Arquimaes.

—¿Lo sabéis?

—Naturalmente. Ese hombre nos mintió. El poder que Demónicia tiene sobre él es inaudito. Ha intentado matar a Aquilion y ahora quiere darle todo lo que pueda para conseguir su amor. ¡Le va a entregar el secreto de Adragón!

—¿Por qué no lo ha hecho antes? —preguntó Arturo—. Ha tenido ocasión.

—Supongo que habrá necesitado tiempo para atar cabos hasta tener la certeza de que conocía el lugar exacto de la gruta —respondió Arquimaes—. Pero ahora no me cabe duda de lo que va a hacer.

—Nadie debe conocer esa cueva —advirtió Arquitamius—. Es una desgracia para todos que esos hombres se dirijan hacia allí.

—Haremos lo posible por detenerlos —prometió Arquimaes.

—Dudo que lo consigamos —le corrigió Arturo—. Llegarán antes que nosotros.

ENTRAMOS en el pueblo, o en lo que queda de él. Cualquiera diría que aquí había un templo. No hay signos de vida. Me pregunto cómo pudo llegar papá hasta este lugar y, sobre todo, qué le indujo a venir.

—¡Mirad! —grita papá—. ¡La camioneta! ¡Todavía está aquí!

Cubierto de polvo, el vehículo permanece cerca de una pared. Tiene el capó levantado y casi no le quedan piezas. Las ruedas han desaparecido y solo quedan el chasis, la carrocería oxidada por el paso del tiempo y poco más.

—Todos los que han pasado por aquí durante estos años se han llevado algo —explica Mohamed—. Es un milagro que aún no haya desaparecido.

—Ésta es la camioneta que alquilamos —explica papá—. Los soldados, antes de marcharse, le quitaron algunas piezas para que no pudiéramos salir de aquí. ¡Menudos canallas!

—Eran unos desalmados, además de corruptos —añade Mohamed—. Mala gente.

—Pero, gracias a vosotros, Arturo pudo nacer en buenas condiciones… —dice papá, refiriéndose a Mohamed y a Mahania—, aunque Reyna perdiera la vida aquella noche.

—No debe culparse, don Arturo —le consuela Mohamed—. Usted no tuvo la culpa. Lo que ocurrió fue cosa del destino. Solo del destino… Y de esos malos soldados.

—Sí, es verdad, pero siempre me he preguntado si valió la pena venir hasta aquí en busca de ese pergamino —dice con melancolía—. Quizá fue un error.

—Usted hizo lo único que podía —responde Mohamed—. Y yo siempre se lo he agradecido. Menos mal que llegó a tiempo.

—¿A tiempo de qué? —pregunto.

—Oh, bueno, no tiene importancia —dice Mohamed—. Cuando tus padres llegaron a mi pueblo, una patrulla de soldados me iba a llevar a la cárcel bajo la acusación de haber saqueado algunas tumbas y de haber vendido objetos antiguos e históricos a ciertos turistas. Pero tu padre lo impidió. Me salvó la vida.

—Vamos, vamos, no exageres —le ataja papá—. No fue para tanto.

—¿Cómo que no? Me hubieran matado en mitad del desierto y luego habrían dicho que intentaba escapar. Lo sé muy bien.

—Eso es lo que hacen casi siempre que se llevan a un detenido —interviene Mahania—. Los asesinan, les quitan todo lo que llevan y dejan los cuerpos tirados allí para que se los coman los carroñeros. Tu padre salvó la vida de Mohamed. Y le estamos muy agradecidos.

—¿Qué hacemos? —pregunta Norma—. ¿Vamos a acampar?

—Primero levantaremos el campamento —propone papá—. Pondremos las tiendas de campaña tras esos muros, para protegernos de una posible tormenta de arena. Aquí son muy frecuentes.

—Es mejor ponernos en el centro, en la plaza. Estos muros están muy débiles y podrían caerse —recomienda Mohamed—. Estaremos más seguros en esa zona descampada.

—De acuerdo —dice papá—. Después tendremos tiempo de visitar el pueblo e intentaré llevaros hasta el lugar en el que nació Arturo. Fue en aquel edificio… ¿verdad, Mahania? Menuda memoria tengo…

—Sí, ahí es. Nunca lo olvidaré.

Descargamos los bultos del carro y armamos las tiendas de campaña justo donde nos ha indicado Mohamed. La verdad es que si uno observa esos muros con atención, comprende que se mantienen en pie por casualidad. Cualquiera sabe cuántos años tienen. Están llenos de grietas y agujeros.

Después de comer, papá anuncia algo que llevo horas esperando.

—Bueno, creo que ha llegado la hora de cumplir mi promesa. Vamos a visitar ese templo para ver de cerca el lugar donde nació Arturo…

—Y donde murió mamá —añado.

—Sí… —dice papá con un timbre triste—. Vamos allá.

Por fin ha llegado el momento de la verdad. El momento de ver con mis propios ojos el escenario en el que tuvo lugar el mayor drama de mi vida.

—Es mejor llevar linternas y antorchas —propone Mohamed—. Todavía es de día, pero ahí dentro habrá poca luz.

Provistos de lámparas, Norma, Metáfora, papá y yo nos dirigimos hacia el edificio del templo. La entrada principal carece de puertas y Mohamed nos invita a pasar.

—Tened cuidado —nos advierte—. Procurad no tocar nada y no os apoyéis. Esto está en muy malas condiciones.

—¡Esperad! —dice Norma—. Ahí viene Mahania.

—Mahania, ¿adonde vas? —le pregunta papá.

—Quiero entrar con vosotros.

—¿Estás segura? —pregunta Mohamed.

—Sí. Necesito entrar —insiste.

Papá asiente y seguimos el camino. Dentro huele a viejo, a humedad y a calor condensado. El ambiente está lleno de partículas de polvo y la luz se filtra por algunas rendijas de las paredes producidas, seguramente, por el paso de los años y la fuerza del viento.

Todavía se observan varios muebles en muy mal estado. Seguro que se caerían hechos pedazos solo con rozarlos. Algunas cortinas, hechas trizas, cuelgan del techo, mientras que varias alfombras cubren ciertas zonas del suelo. Por aquí han debido de pasar gentes de toda época. Varias lagartijas se deslizan sobre las paredes y corren a esconderse.

A pesar del desgaste que sufre, el templo mantiene su antigua dignidad y conserva parte de su atractivo gracias a los soberbios dibujos, de altísima calidad, que adornan sus paredes.

—Esto es un mausoleo —dice Metáfora—. Espero que no haya espíritus.

—Es un viejo templo —explica papá—. Aquí, antiguamente, rendían culto a los dioses, mitad hombre, mitad animal… Ahora veréis el lugar de adoración.

—Pero ¿por qué está aquí, oculto en el desierto? —pregunta Norma—. Está muy lejos de las ciudades. Nadie vendría aquí.

—Piensa que, en aquellos tiempos, las cosas eran distintas. Posiblemente había pueblos y ciudades por esta zona. Nunca se sabe.

—Además, nadie ha dicho que los sacerdotes quisieran recibir visitas —añade Mohamed—. Ellos siempre han preferido la soledad. De hecho, la muralla exterior indica que esto debía de ser una especie de fortaleza. Seguro que para entrar aquí había que tener permiso de los soldados de la guardia.

—¿Vivían protegidos por soldados? —pregunta Metáfora.

—Claro, no dejaban entrar a cualquiera —aclara papá.

—No es como ahora, que todo el que pase por aquí puede visitarlo —digo—. Y sin pagar.

Papá nos lleva a través de una larga galería que desemboca en una gran sala, donde hay una especie de altar casi intacto.

—Ésta es la sala de rezos. Aquí se juntaban para orar a sus dioses —nos explica.

—Vaya, sabes mucho sobre ese tema, ¿no? —dice Norma, que no deja de hacer fotos con su cámara digital—. Se ve que te lo has trabajado.

—Soy historiador y vine aquí para profundizar en el estudio de esa cultura —responde—, entre otras cosas. Cariño, no deberías tomar fotos aquí; el flash es más nocivo de lo que parece.

—Tiene razón, Norma; daña las piedras. Pero oye, papá, ¿cómo llegaste hasta aquí? —pregunto—. ¿Qué te indujo a venir? ¿Cómo fue?

—Buscaba el pergamino de Arquimaes. Ésa es la verdad.

—¿Cómo llegó ese pergamino hasta aquí? ¿Para qué lo querían ellos, si ni siquiera comprendían el lenguaje en el que está escrito?

—Ése es un misterio que a día de hoy sigo sin comprender. Quizá esté relacionado con la figura del dragón, pero solo son conjeturas. También es cierto que, miles de años antes de Arquimaes, los egipcios ya estudiaban los secretos de la vida eterna. Es posible que, posteriormente, los seguidores de esos antiguos cultos y ritos de resurrección tuvieran noticia de Arquimaes y se interesaran por sus investigaciones. No sé, Arturo; como te decía, son solo conjeturas.

—¿Quién te dijo que ese papiro podía estar aquí?

—Hallé muchas pistas que indicaban que el auténtico pergamino de Arquimaes se encontraba aquí y que contenía la fórmula de la vida eterna.

—¿Fue Sombra quien te dio el indicio?

—¿Sombra? ¿Qué tiene que ver con esto?

—No lo sé. Explícamelo tú —digo.

—Vamos, Arturo —no digas tonterías—. Sombra es un pobre monje que…

—Que te ha ayudado a descifrar el pergamino de Arquimaes que puede resucitar a mamá —añado—. Sombra no es lo que parece, papá… Y tú lo sabes.

Papá no responde y sigue adelante. Norma me lanza una mirada de reproche que no tiene nada que ver con la de complicidad de Metáfora.

—Ahora, vamos a la habitación donde naciste, Arturo —anuncia papá.

Cruzamos una nueva estancia, subimos una escalera y llegamos al primer piso. Hay varias estanterías llenas de manuscritos y libros enrollados. Muchos están desparramados por el suelo y otros apilados sobre varias mesas y sillones. El polvo lo cubre todo, igual que una sábana protectora.

—Aquí naciste. Sobre aquella mesa —prosigue papá—. Entre libros, pergaminos y documentos milenarios. Puede que, por las circunstancias, confundiera el entorno del templo, pero esta sala no la olvidaré mientras viva.

Me detengo y observo hasta el último rincón de la estancia. No sé qué busco exactamente, pero noto que algo me inquieta.

—Es tal y como te la describí —dice papá—. ¿Recuerdas?

—Sí, tienes razón. Pero, por mucho que he tratado de imaginarla, nunca pensé que fuese así. Este lugar es maravilloso. Parece que pertenece a otro mundo.

—Creo que es el templo de Ra, el dios Sol, el de la vida…

—Y la muerte —añade Mahania—. El dios de nuestros ancestros.

—¿Por qué tuve que nacer aquí? ¿Qué necesidad había de venir hasta este lugar?

—No estaba previsto —argumenta papá—. El parto se adelantó un par de semanas. Ibas a nacer en casa, en Férenix, en la clínica…

—En la clínica de Batiste, ¿verdad?

—¿Cómo lo sabes?

—Me lo acabas de confirmar. Él me iba a ayudar a venir a este mundo, pero algo más poderoso se le adelantó.

—No. Nadie intervino para que así fuera —insiste—. Te repito que fue casualidad.

—¿Y también lo fue que naciera aquí y que me envolvieras con el pergamino? ¿De verdad quieres que crea que fue una casualidad?

—No tengo otra explicación.

—¿Dónde naciste tú, papá?

—¿Cómo? ¿Qué dices?

—Quiero que me digas dónde naciste.

—En Férenix.

—¿Y el abuelo, tu padre? ¿También nació en Férenix?

—Arturo, ¿adonde quieres llegar? —pregunta Norma—. ¿Crees que tu padre miente?

—Mi padre no me ha dicho nunca la verdad cuando hemos hablado de estas cosas. Me engañó sobre mi nacimiento, creo que ahora miente sobre el suyo y estoy convencido de que también lo hace cuando me cuenta la muerte de mamá.

—¡Ya está bien, Arturo! —exclama papá—. ¡Ya basta!

—¡No, papá, no está bien! —protesto—. Primero me dijiste que mamá había fallecido dos días después de mi nacimiento. Otro día me contaste que pereció en cuestión de horas. Me aseguraste que el pergamino estaba aquí, pero luego resultó que estaba en la Fundación, y al final descubro que el cuerpo de mamá lleva años en los sótanos de la Fundación. ¡Estoy más que harto de mentiras! ¡Necesito que me cuentes la verdad!

—¡No hay ninguna verdad! —responde al borde de la histeria—. ¡Yo ya no sé cuál es la verdad! ¿Comprendes? ¡Solo te cuento lo que te conviene! Ésa es la auténtica verdad. No puedo contarte nada más.

—¡Ya basta, Arturo! —ordena Norma—. ¿No ves que tu padre sufre con tus acusaciones? ¿Que no quiere mentirte?

—¡Pero sigo sin saber la verdad!

—¡Y qué importa eso! ¡Qué más da lo que haya ocurrido! —responde papá—. ¡Lo único relevante es que estás vivo! ¡Eso es lo que interesa!

—¡Que estoy vivo! ¿Es que tenía que haber muerto?

—¡Alquamed! —susurra Mahania.

Veo que se tambalea, pero Mohamed la sujeta a tiempo y la coloca sobre una silla.

—¿Qué le pasa? —pregunta Metáfora—. ¿Se ha puesto mala?

—Solo es un mareo. Debe de ser por el calor. Aquí dentro no corre ni una gota de aire.

—Saquémosla fuera —propone Norma—. Y que alguien le dé un poco de agua.

Mohamed le ofrece su cantimplora y parece que vuelve en sí. Después, entre papá y Mohamed, la llevan al exterior. Allí parece que se recupera poco a poco.

—Por hoy es suficiente —afirma papá—. Mañana seguiremos. De todas formas, ya habéis visto lo más significativo.

Ha sido una visita sobrecogedora. Apenas hemos echado un ojeada a la parte de abajo, pero me ha inquietado mucho. Las paredes están llenas de grietas y medio desconchadas. Si pudiesen hablar, seguro que contarían cosas sorprendentes.

* * *

No logro conciliar el sueño. Este viaje resulta más intenso de lo que pensaba. Mahania se encuentra agotada y creo que todos estamos un poco intranquilos. Intentaré no volver a perder los nervios. Sé que para papá esto no es un plato de buen gusto. Incluso empiezo a pensar que venir hasta aquí ha sido un error. Quizá no debí pedirle que volviera a pasar por esta experiencia, que tuvo que ser muy dura para él.

Creo que voy a dar un paseo. Estoy seguro de que me sentará bien. Todavía me noto alterado.

Salgo de mi tienda y veo que todo el mundo duerme menos Farael, el sobrino de Mohamed. Está ahí, montado sobre su caballo, con el rifle preparado, vigilante. Me ha visto y le he hecho un saludo con la mano, no me vaya a confundir con algún bandido o con un animal carroñero del desierto y me pegue un tiro.

Me alejo un poco, aprovechando que hay buena luna y que se ve bastante bien. Me acerco a unas palmeras y me detengo a su lado, quizá en busca de un poco de tranquilidad.

Recuerdo a mis amigos y los echo de menos. Espero que Sombra esté bien y que no haya tenido problemas en la Fundación. Y Patacoja, Escoria, Adela… Desde aquí no puedo comunicarme con ellos. Estamos perdidos en un lugar del mundo que probablemente no figura en los mapas. Es increíble que este templo se halle totalmente abandonado. Parece una verdadera obra de arte, repleto de documentos que deben de tener un valor incalculable.

Después de dar vueltas durante una hora, decido volver a la cama. Quizá me duerma ahora. Creo que el paseo me ha sentado bien.

Me acerco al campamento, pero una sombra me sale al paso y me corta el camino.

—¡Mahania! ¡Qué susto me has dado! ¿Qué haces aquí a estas horas?

—He venido a verte —dice en voz baja—. Creo que ha llegado la hora de que sepas quién eres.

—¿Qué dices? ¿Qué sabes tú?

—Lo que yo sé no importa… Ven conmigo…

—Pero, Mahania…

—Calla, Arturo… Guarda silencio, no vayamos a despertar a alguien. Esto es entre tú y yo.

—No entiendo.

—Ahora descubrirás todo lo que tu madre ha hecho por ti. Eres quien eres gracias a ella. Sígueme.

Le hago caso y la sigo. Se dirige hacia el templo. Camina ligera y sigilosa. Sus pies parecen volar sobre el polvo. Entramos y subimos hasta la estancia que ya conocemos, donde, según papá, todo ocurrió.

—¿Para qué hemos venido aquí? —pregunto.

—Siéntate y espera —ordena—. Tranquilo.

Abre una pequeña bolsa que trae colgada de la cintura y saca algunos objetos que parecen hierbas o algo así. Después busca un cuenco en el que mete algunas de esas plantas, las mezcla con la cera de una vela y les prende fuego. Aunque las llamas son muy pequeñas, una columna azulada de humo se eleva hacia el techo.

—Acércate —me pide—. Deja que el humo entre en tus pulmones. No opongas resistencia, que fluya… Déjate llevar…

Me inclino sobre la cazuela y permito que el humo me invada. Tiene un fuerte olor cuyo origen no identifico, pero que es muy agradable. La extraña mezcla comienza a dominar mis sentidos y poco a poco me adormezco… Creo que empiezo a soñar…

DOS días después, Arturo y sus compañeros llegaron a Nevadia, donde la vez anterior habían dejado a Crispín y a Alexander mientras ellos proseguían su marcha hacia la cueva del Gran Dragón.

—Podemos acampar aquí —sugirió Arquimaes—. Recuperemos fuerzas.

—Me parece bien —dijo Arturo—. Anochece y nos llevan mucha ventaja. Es mejor descansar.

—Mañana tomaremos el camino que lleva a la cueva —dijo Arquimaes—. No creo que los alcancemos hasta entonces, pero allí daremos con ellos.

—Espero que no sea demasiado tarde; ojalá no hagan nada que tengamos que lamentar —añadió Arquitamius.

—¿A qué os referís, maestro?

—A que causen algún daño al Gran Dragón.

—¿Qué le pueden hacer?

—No sé. Es solo un temor. Comamos algo y durmamos, que a partir de ahora empieza lo duro.

Después de comer, Arturo y Alexia se alejaron del grupo y montaron un pequeño campamento para ellos dos.

—¿Qué opinas? —preguntó la princesa mientras tendía una manta sobre el suelo, cerca de una pequeña fogata—. ¿Crees que los encontraremos?

—No antes de que lleguemos a la cueva. Y eso me preocupa. Esos dos son capaces de cualquier cosa. Podrían dañar de forma irreparable al Gran Dragón —explicó Arturo muy preocupado, cubriendo sus cuerpos con pieles y mantas—. Es lo que teme Arquimaes.

—Pero, según me contaste, es de piedra y muy grande. ¿No es difícil destruir algo así?

—Recuerda que Alexander y Tránsito tienen poderes —le interrumpió el joven caballero—. Podrían destrozarlo si se viesen acorralados. Están llenos de odio y reaccionarán con violencia. Tenemos que detenerlos a tiempo. Si destruyen al Gran Dragón… no quiero ni pensarlo.

—No sufras, los detendremos.

—No nos queda más remedio. Nuestro destino depende de que Adragón mantenga su poder. Somos inmortales gracias a su fuerza. Sin Adragón, todo lo que tenemos que hacer, la razón por la que estamos aquí, peligra. Sin él no podremos hacerlo.

—No temas, Arturo. Saldrá bien. Estamos juntos y nadie nos separará. Crearemos ese reino de justicia que Arquimaes y tú ansiáis.

—Émedi también lo desea… Y espero que tú también.

—Naturalmente —dijo Alexia al acercarse—. Hemos pasado muchas vicisitudes juntos. Pero ahora somos uno. Estamos unidos por la fuerza de Adragón.

Arturo y Alexia se fundieron en un beso. Todos sus temores desaparecieron y, durante unos instantes, creyeron que estaban a salvo del peligro.

—Arquimia será un modelo para otros monarcas —dijo Arturo—. Querrán imitarnos e impondrán un sistema más justo y equitativo entre sus súbditos. La gente será más feliz.

—Nosotros también lo seremos —añadió Alexia—. Encerraremos a Tránsito y a Alexander y olvidaremos a Demónicus, que ya no tiene ejército y no representa ningún peligro.

—Ojalá tengas razón y todo sea tan fácil —deseó Arturo.

—Lo será, Arturo, lo será…

Los dos dibujos de sus rostros se juntaron y formaron un solo dragón. Hablaron durante casi toda la noche sobre el futuro y llegaron a la conclusión de que tenían por delante una vida llena de esperanzas y de grandes proyectos. Luego, agotados, se durmieron.

* * *

Demónicus avistó un pequeño poblado habitado por unas treinta familias de campesinos. Harto de vivir en el cuerpo del perro, recuperó su forma humana y se dirigió hacia él. El animal, al verse libre de su presencia, huyó hacia su casa, en dirección contraria.

Estaba agotado y se dejó caer en medio de la plaza principal, cerca de un edificio de piedra, donde se quedó dormido bajo una lluvia suave pero incesante. Permaneció allí hasta que, al cabo de unas horas, alguien se acercó y le arrojó un mendrugo de pan.

—No deberías quedarte aquí —le dijo una mujer de aspecto horrible, gruesa y sucia—. En este pueblo no reciben muy bien a los hechiceros.

—¿Cómo sabes lo que soy?

—Apestas a brujería desde el otro lado de la calle. Te aconsejo que salgas de aquí lo antes posible. Si se dan cuenta es probable que te arrojen al fuego.

—No creo que presten atención a un pobre hombre enfermo y herido —susurró Demónicus—. Pero seguiré tu consejo. ¿Adonde puedo ir?

—Vete a Rugían, donde el rey Horades ampara a todos los hechiceros, porque está creando un reino de brujería y seguro que te acogerán bien.

—¿Por qué no vas tú allí? —respondió Demónicus—. Me parece que tú no eres precisamente una campesina normal. Tus modales indican que practicas todas las artes oscuras con maestría. ¿Me equivoco?

—Aquí nadie se mete conmigo; en cambio, tú estás en peligro. Si te descubren, no doy nada por tu vida. ¿Cómo te llamas, hechicero?

—Mi nombre no importa. Pero agradezco tu consejo. Te aseguro que no lo olvidaré. Iré a ese lugar y me pondré al servicio del rey Horades. Algún día te devolveré el favor.

—Sálvate ahora que puedes —insistió—. Éstos son tiempos duros para la hechicería. Debemos ayudarnos.

Demónicus salió del pueblo bajo la mirada de la mujer, que no dejaba de preguntarse de qué conocía a ese hombre grande que ahora parecía una piltrafa humana, pero que recordaba haber visto en mejores condiciones.

* * *

Cuando Alexander y Tránsito alcanzaron la boca de la cueva del Gran Dragón, estaban a punto de quedarse sin fuerzas debido a que llevaban muchas horas sin comer y sin dormir. Sabían que se jugaban mucho y tenían el convencimiento de que sus enemigos les pisaban los talones, así que prefirieron no perder tiempo.

—Ya hemos llegado —dijo Alexander—. Estoy convencido de que ésta es la cueva que buscamos.

—Yo también lo creo. Siento vibraciones extrañas que me indican que ahí dentro, en algún lugar, en las entrañas de la tierra, hay algo grande.

—Entonces no perdamos tiempo —añadió Alexander de Fer—. Entremos y hagamos nuestro trabajo.

—¿Cómo haremos saber a Demónicia que hemos descubierto el escondite del Gran Dragón? —preguntó Tránsito.

—No te preocupes por eso. Ya se enterará cuando llegue el momento.

—Tienes razón. Ahora lo importante es conseguir los poderes del dragón. Después ya veremos.

Espolearon a sus caballos y penetraron en la oscuridad de la gruta, que los recibió con un silencio sepulcral.

* * *

Arturo iba delante, junto a Crispín, mientras abría camino entre la nieve. Los caballos acusaban el cansancio, aunque seguían a pesar de que ésta les llegaba hasta la panza.

Marchaban sin decir palabra, casi sin mirarse, preocupados por el retraso acumulado. Eran conscientes de que Alexander y Tránsito les llevaban mucho terreno de ventaja, y eso los agobiaba.

—Temo lo peor —le dijo Arturo a su escudero—. Creo que nos han ganado la partida.

—No podemos remediarlo, pero, si están dentro de la cueva, los atraparemos y les haremos pagar cara su osadía.

—Si se atreven a hacer daño al Gran Dragón, no tendrán un lugar en el que esconderse —sentenció Arturo—. Lo juro.

La nevada se intensificó y dificultó aún más la marcha. Por la tarde tuvieron que hacer un alto, ya que ni siquiera se veía dos metros por delante. Estaban metidos de lleno en una cortina de nieve y no había forma de continuar.

—Queda poco para alcanzar la entrada de la gruta —dijo Arquimaes cuando se disponían a reiniciar el camino—. Deberíamos tomar precauciones y recordar que no todo el mundo puede acceder a ella. Es un secreto que debemos proteger.

—Si lo decís por mí, maestro —dijo Crispín—, estoy dispuesto a quedarme aquí, como hice la otra vez.

Arturo cruzó una mirada con Arquimaes.

—No creo que sea necesario —convino el alquimista—. Nos has demostrado más que de sobra que podemos confiar en ti. Vendrás con nosotros.

—Agradezco la confianza —dijo Crispín—. No os defraudaré.

—Yo soy el que os ha defraudado a todos —reconoció Arquimaes—. Tenía que haber sido más prudente. Nunca debí dejar venir a Alexander. Cometí un grave error.

—No os atormentéis, maestro —pidió Arturo—. No sois culpable de nada. Nadie podía imaginar que Alexander de Fer iba a traicionarnos; era imprevisible. Además, nos engañó a todos. Recordad que yo mismo le liberé de las mazmorras de Carthacia.

—Es cierto, pero he vulnerado mi compromiso de preservar el secreto de la cueva —insistió Arquimaes—. Soy el único responsable de que estos dos traidores puedan acceder a la casa del Gran Dragón. Supongo que merezco un castigo por ello.

—No tenéis que arrepentiros de nada, querido Arquimaes —dijo Alexia—. Todo acabará bien.

—Pase lo que pase, tendremos que asegurar que Adragón queda salvaguardado —añadió Arquitamius—. Es nuestro deber.

—Mi espada está al servicio de Adragón —dijo Arturo—. Y todo el Ejército Negro luchará para defenderlo.

Era casi de noche cuando llegaron a la cueva del Gran Dragón.

PAPÁ descifra un pergamino que tiene desenrollado sobre la mesa. De repente, varios rayos cruzan el cielo y lo iluminan. La habitación tiembla. Todo se agita. Una pila de libros cae al suelo. Él los recoge, pero otro montón se desmorona al retumbar los truenos e intensificarse la lluvia.

Papá alisa el pergamino y se dispone a trabajar. Entra una mujer rubia. Es mamá.

—¿Qué pasa, Reyna? ¿Te encuentras mal? —pregunta él.

—¡Creo que ha llegado el momento, Arturo!

—¿Estás segura?

—¡Si, nuestro hijo está a punto de nacer!

Papá corre hacia ella y la ayuda a sentarse. Rayos y truenos. Las paredes se mueven. Todo se cae.

—Espera, te echaré una mano.

—¡Está a punto de llegar! ¡Llama a Mahania!

Papá, nervioso, se levanta y grita:

—¡Mahania, Mohamed!

Sale, se asoma por la ventana y vuelve al lado de mamá.

—Te llevaré a la ciudad. Intentaré poner en marcha la camioneta. No te muevas. Ahora vuelvo.

—¡No llegaremos!

—¡Hay que intentarlo! ¡Es nuestro hijo!

Papá sale y se acerca a la camioneta. Abre la puerta, levanta el capó y manipula el motor. Intenta arrancarlo, pero no lo consigue. Vuelve a meter la mano en la maquinaria. Saca una pieza, comprueba que está incompleta y la arroja al suelo con rabia. Se desespera. Pega una patada al vehículo. Clama al cielo. Grita. Está furioso. Entra en el templo. Llueve a mares. Se forma un riada sobre el suelo. La plaza está inundada.

Papá sube la escalera y se encuentra con Mahania y Mohamed.

—¿Qué ocurre? —pregunta Mohamed, que trae un candil.

—¡Reyna está a punto de dar a luz!

Los tres entran en la habitación y se acercan a mamá. Mahania la observa y grita:

—¡Debemos atenderla ahora mismo! ¡Póngala sobre la mesa! ¡El bebé nacerá aquí!

Papá despeja la mesa y un montón de papeles y documentos caen al suelo. Entre él y Mohamed recuestan a mamá.

—¡Vaya a calentar agua y busque toallas, trapos, lo que sea! Mohamed se queda conmigo para asistirme —ordena Mahania.

Papá sale. Tropieza con algunos libros y otros objetos. Cae, se levanta. Llega a la improvisada cocina. Llena una olla con agua de un cubo, la pone en el fogón y enciende el fuego. Llueve con fuerza y los rayos y truenos no cesan.

Coge un par de toallas y una palangana llena de agua caliente y sube por la escalera. Cuando llega ante la puerta de la habitación, entre el ruido de la tormenta cree escuchar algo que le paraliza. ¿Es el bebé que acaba de nacer? Se detiene ante la entrada y espera. El grito que cree haber escuchado no se repite. Pega la oreja a la puerta, pero, salvo los truenos, no se oye nada.

De repente, un alarido se alza sobre la tormenta. ¡Es Reyna! Papá da una patada a la puerta y la abre. Mahania y Mohamed giran la cabeza y le miran. Están desolados. El se lleva las manos a la cabeza. Sobre la mesa, mamá chilla sin cesar.

—¡Mi hijo, mi hijo!

Papá trata de comprender. Se acerca y ve al bebé, entre los brazos de ella. ¡Está muerto!

—¿Qué ha pasado? —pregunta papá.

—¡Ha nacido muerto! —responde mamá.

Algo pasa. Ya no la veo…

—Arturo, ¿estás bien? —me pregunta Mahania desde un lugar lejano.

—¡Estoy muerto! ¡He nacido muerto! —respondo.

—Tranquilo, hijo, estás vivo. Estás conmigo.

Me ha llamado hijo.

Levanto la cabeza y me aparto del humo embriagador. Recupero la conciencia y me integro en el mundo real.

—Mahania, ¿por qué estoy vivo si nací muerto? —pregunto, con la respiración agitada—. ¿Estoy muerto y soy un sueño?

—¡Estás vivo, mi niño! ¡Por supuesto que sí! —repite.

—¿Qué hacéis? —pregunta Metáfora, que acaba de entrar—. ¿Por qué estáis aquí, solos?

—Visitamos el pasado —explica Mahania—. Arturo se enfrenta con su realidad.

—Metáfora, ¡nací muerto! —exclamo—. ¡Llegué muerto a este mundo!

—Pero eso no es posible. Estás aquí… a menos que…

—¡No lo digas! —exclama Mahania—. Deja que él mismo lo descubra. Que lo vea con sus propios ojos.

—¡Increíble!… ¡He resucitado!

—Sigue aspirando el humo —pide Mahania—. El te lo contará todo. Nadie lo hará mejor.

—¿Qué clase de vapor es éste? —pregunta Metáfora—. ¿Es mágico?

—Es el humo de las revelaciones y es inofensivo.

—Quiero volver a aquella noche —digo—. Dejadme regresar.

Mahania me acerca la cazuela, anima el fueguecito y me la pone bajo la nariz. Me inclino y trato de recuperar mi ensoñación.

Yazco entre los brazos de mamá, que llora desesperadamente. Papá está ido, desconcertado. Se apoya sobre la mesa sin saber qué hacer o qué decir. El mundo se le ha caído encima.

—¡Hay que hacer algo! —implora mamá.

—Aquí no hay médicos. Nadie puede ayudarnos —responde papá, al borde de la locura.

—Algo se podrá hacer —insiste mamá.

—¡No! ¡El niño está muerto! ¡Nuestro hijo está muerto, Reyna! —grita papá, impotente.

Mamá, desesperada, cierra los ojos. Se da por vencida. Acaba de aceptar que su hijo ha fallecido definitivamente…

LA cueva del Gran Dragón estaba vacía y en ella reinaba un completo silencio. Las gotas de agua que se filtraban desde el techo caían sobre la cabeza del animal fosilizado produciendo un sonido tan leve y regular que apenas se oía y parecía formar parte del ambiente.

Sobre la arena, cerca de la pared de roca negra, los ataúdes de Alexia y Émedi descansaban serenamente, en paz, como si hubiesen encontrado el mejor lugar del universo para hacerlo.

Pero la turbulenta entrada de Tránsito y Alexander de Fer rompió el equilibrio que dominaba la gruta y todo cambió.

Cuando contemplaron al Gran Dragón, se quedaron tan asombrados que hubieran dado cualquier cosa por encontrar una explicación a su excepcional descubrimiento.

—¿Cómo ha llegado esto aquí? —se preguntó Tránsito—. ¡Qué maravilla!

Admirados por el tamaño y la belleza del dragón, Tránsito y Alexander solo acertaron a compararlo con las estatuas de los grandes castillos que habían conocido a lo largo de su vida.

El monje, que había estudiado las técnicas de las proporciones del arte y de la arquitectura y tenía referencia de casi todas las maravillas del mundo, se sintió sobrecogido ante la magnitud de la figura del Gran Dragón y de su innegable esplendor.

Erguido casi como un ser humano, con todos sus atributos y unas proporciones casi divinas, el animal, alzado sobre sus patas traseras, con la cabeza levantada como si mirara al cielo y las alas semidesplegadas, formaba la imagen más perfecta que Tránsito hubiera visto o soñado jamás.

Entonces su alma se llenó de nobleza y, por un momento, desapareció todo rastro de odio hacia su hermano o hacia la humanidad. Tránsito encontró en la contemplación del Gran Dragón la paz que su alma siempre había anhelado. Un rayo de luz entró en su corazón y faltó poco para hacerle caer de rodillas y declararse como su fiel y leal adorador.