AHORA que Arturo se encontraba bien y que Alexia y Émedi habían vuelto, Arquimaes y Arquitamius decidieron iniciar la construcción del reino de Arquimia.

Convocaron a numerosos arquitectos para que proyectaran lo que todo reino necesita: un castillo.

De todas partes llegaron sabios, experimentados ingenieros de países lejanos y obreros en busca de trabajo, con sus familias, deseosos de participar en el extraordinario proyecto de crear un reino de justicia en el que la hechicería y la brujería no tuvieran cabida.

Los dos alquimistas se vieron desbordados por las propuestas. Pronto se dieron cuenta de que la mayoría de los proyectos apenas se diferenciaban unos de otros: se basaban en la construcción de un gran castillo protegido por una muralla exterior y con varias torres centrales, repleto de pasadizos subterráneos y de grandes almenas.

—Me siento incapaz de decidir cuál es el mejor —reconoció Arquimaes, durante un descanso—. ¡Se parecen tanto! ¡Son como gotas de agua!

—Todos piensan que queremos construir un castillo al uso —se quejó Arquitamius—. Pero queremos algo diferente.

Un día llegó un hombre que traía unos planos bajo el brazo y que tenía un aspecto diferente a los demás.

—Me llamo Andronio —dijo—. Vengo de un lugar muy lejano, donde he construido soberbios castillos.

—¿Tienes un buen proyecto para nosotros? —preguntó Arquimaes.

—No voy a proponeros un castillo. Quiero recomendaros la construcción de un palacio, el de Arquimia.

—¿Un palacio? ¿Y para qué queremos un palacio? —preguntó Arquitamius—. Explícate mejor, amigo Andronio. Un reino necesita un castillo que lo proteja de los ataques de sus enemigos.

—Hay una forma mejor de protegerse de los ataques sin necesidad de hacer un castillo: un bellísimo palacio. Los castillos pronto quedarán anticuados y se reconvertirán en palacios. Os ofrezco la oportunidad de que os adelantéis a los tiempos.

—Los palacios son residencias y no están fortificados.

—Los palacios no se conquistan por la fuerza: al contrario, son estas edificaciones las que conquistan a quienes las visitan. Después de conocer un palacio, nadie quiere atacarlo, señores. Es la mejor defensa que os puedo ofrecer. ¿Queréis ver mi proyecto?

Sorprendidos e interesados, los dos alquimistas accedieron a examinar los planos de Andronio. Aquello era una obra extraordinaria de forma triangular, lleno de cámaras y de grandes estancias debidamente comunicadas por largos pasillos. La propuesta, que era una auténtica innovación, los sedujo. Unas horas después, estaban convencidos de que Arquimia tendría un palacio en vez de un castillo.

—¿Cuánto tiempo llevará construirlo? —preguntó Arquimaes.

—¿Cuánto dinero tenéis?

—¿Cuánto hace falta? —indagó Arquitamius.

—Tres carros de oro… Para empezar…

—Los tendrás. Empieza mañana mismo —dijo Arquitamius—. El proyecto es tuyo. ¿Verdad, Arquimaes?

—Sin duda alguna. Te daremos lo que necesites para que levantes ese palacio. Nuestra reina Émedi estará encantada con él. Esta noche, durante la cena, se lo contarás.

—Invitaremos a Arturo. Seguro que le agradará saber cómo va a ser su nueva morada —propuso Arquitamius.

—Este palacio es digno de un rey que ama las letras —dijo Andronio—. Su poder estará reflejado en él.

—¿Qué sabes del poder de las letras? —preguntó Arquimaes, un poco suspicaz.

—Me he informado bien antes de venir. Sé muchas cosas, pero nada debéis temer de mí. Estoy a vuestro servicio y os seré fiel. El palacio de Arquimia será un ejemplo para muchos. Y pasará a la historia.

—Habrá que añadirle una biblioteca —dijo Arquimaes.

—Ya la hay —respondió Andronio—. Mirad…

No es exactamente la que pensamos —añadió Arquitamius—. Tenemos una idea algo especial. ¿Podréis cumplir nuestro deseo?

—No os quepa duda —respondió el arquitecto—. Contadme vuestra idea.

* * *

Como era necesario disponer de oro para conseguir materiales y de mano de obra para construir el palacio, Arquimaes y Arquitamius insudaron un laboratorio bien vigilado, para poder trabajar a gusto, sin interferencias y en secreto.

—Aquí fabricaremos todo el metal necesario —determinó Arquitamius—. Tendremos un magnífico palacio. Es posible que necesitemos algún ayudante. Vamos a tener mucho trabajo.

—Creo que conozco a la persona adecuada —respondió Arquimaes—. Hablaré con él y le pediré que se incorpore de inmediato.

—Supongo que es de total confianza.

—Lo es. Se llama Rías. Fue servidor de Alexia, cuando vivía con Demónicus. Ayudó a Arturo a entrar en Demónika y se ha ofrecido a trabajar conmigo.

—No es un buen historial. Un demoniquiano siempre será un demoniquiano.

—La gente cambia. Alexia lo hizo —insistió Arquimaes—. Démosle una oportunidad.

—De acuerdo —aceptó Arquitamius—. Nadie podrá decir que los alquimistas no somos justos. Llámale y veamos si es capaz de aprovechar la ocasión que le brindamos.

—Le pondremos a prueba —sugirió Arquimaes—. Le dejaremos trabajar en la construcción de la corona de oro que fabricaremos para Arturo. Es una buena ocasión para tantearlo.

—Sí, tienes razón. Si un demoniquiano no pierde la cabeza ante el oro, es de fiar —bromeó Arquitamius—. Su ayuda nos vendrá bien. Esa corona tiene que ser majestuosa. Convencerá a todos de que Arturo es un buen rey.

—Un buen rey es quien tiene un corazón justo —insistió Arquimaes—. Y Arturo lo tiene.

—Entonces, ¿está decidido? —preguntó Arquitamius—. ¿Arturo será rey?

—Émedi abdicará y él será rey —confirmó Arquimaes—. ¡El primer rey de Arquimia!

—Quiere casarse con Alexia —le recordó Arquitamius—. Ha prometido que nunca se separará de ella. ¡Quiere formar una familia!

—Ya conoces a Arturo: nadie le quitará esa idea de la cabeza…

—Efectivamente… su descendencia está marcada.

—Lo sé, y me preocupa igual que a ti, pero confiemos en su fuerza y su determinación para que pueda enfrentarse a lo que está por venir. En todo este tiempo nos ha demostrado que es capaz de cosas maravillosas.

Arquimaes se dejó llevar por la conversación hasta que su encuentro con Górgula se coló en su mente. Si era cierto que el hijo que tuvo con ella estaba vivo, Arturo tenía un hermanastro. Se sacudió este mal presentimiento con un movimiento de cabeza y volvió a ocuparse de la organización del laboratorio.

—¿Cuándo hablarás con ese ayudante? —preguntó Arquitamius—. Le necesitamos.

—Lo más pronto posible. Espero que siga disponible.

El recuerdo de su hijo desconocido invadió nuevamente sus pensamientos. Trató de recordar a aquellos niños abandonados a los que Ambrosia amparó, pero fue incapaz de determinar cuál de ellos podía ser su hijo. Fugazmente se acordó de un rapaz solitario, que no hacía amigos y que siempre estaba al acecho. Pero se negó a aceptar que pudiera ser aquél, el mismo que había abandonado el monasterio y que se había llevado algunas figuras y un par de libros. Un día que salieron a buscarle y no lo encontraron le dieron por muerto. La nieve que rodea Ambrosia es peligrosa.

METÁFORA y yo entramos en el automóvil del general Battaglia, que ha venido a recogernos.

—Entrad, chicos —nos invita el viejo soldado—. Hace mucho frío ahí fuera.

Sin hacernos de rogar, y deseosos de protegernos del gélido viento, nos sentamos a su lado y el vehículo arranca.

—¿De dónde ha sacado este coche, general? —le pregunto.

—Es de un amigo. Me lo ha prestado.

—¿Adónde nos lleva? —pregunta Metáfora.

—Ahora lo veréis. ¡Ha llegado la hora de descubrirlo todo!

—Vaya, eso sí que me gusta —dice Metáfora—. Estoy loca por saber qué traman usted y sus amigos.

—Nada malo, no temas —asegura.

El coche enfila hacia la carretera que lleva a Monte Fer.

—¿Vamos al monasterio? —pregunto.

—Sí. Ése es nuestro destino —admite—. Ya conoces al hermano Tránsito, ¿verdad?

—Claro que lo conocemos. Pero sigo sin ver la relación entre…

—Paciencia, chico —pide—. Paciencia.

El coche se detiene ante la entrada del monasterio, toca el claxon tres veces y la puerta se abre. Entonces, y por primera vez desde que vengo aquí, el vehículo entra hasta el patio donde una pequeña comitiva nos espera. Al fondo hay varios automóviles aparcados.

—¿Qué pasa aquí? —pregunto—. Nos reciben como si fuésemos importantes.

—Es que lo somos —dice el general—. Muy importantes.

Algunos hombres provistos de paraguas se acercan al coche, abren la puerta y nos escoltan hasta el edificio principal. A lo lejos veo a mis amigos, los monjes, que nos observan en silencio.

—Hola, Arturo. Bienvenido —dice el abad Tránsito—. Podéis subir. Os esperan.

—¿Quién nos espera? —pregunta Metáfora—. ¿Para qué nos han traído hasta aquí?

—Ahora lo sabrás —responde—. Enseguida os pondrán al tanto de todo.

Subimos la escalera que lleva al primer piso, donde hay una sala cuya puerta está vigilada por dos hombres.

—Pasad, amigos, pasad —nos invita el general Battaglia—. Estáis entre amigos.

La sorpresa es mayúscula… ¡Leblanc, Batiste y otras personas que no conozco o que apenas he visto de pasada alguna vez, están de pie, como si nos aguardaran! Entre ellos hay un par de caras conocidas y, aunque no estoy seguro, juraría que uno es un ministro.

—¿Qué es esto? —pregunto—. ¿Qué hacen ustedes aquí?

—Hemos venido para hablar contigo —dice Leblanc, el escritor—. Espero que quieras escucharnos.

—Claro que nos escuchará —afirma Battaglia—. Lo que tenemos que decirle es trascendental.

—¿Cómo de trascendental? —pregunta Metáfora—. ¿De qué va todo esto?

—Deberíamos sentarnos —propone Tránsito—. Estaremos más cómodos.

—Sí. Esta reunión puede ser larga —añade el general—. Es mejor que nos acomodemos. No temáis nada, que estáis entre amigos que quieren ayudaros. Incluso hay miembros del Gobierno. Es un comité legal, no hay nada que ocultar.

A mí me sientan en la cabecera de una larga mesa. Metáfora se sienta a mi derecha y los demás, unos quince, a los lados. Hay algunas jarras de agua y vasos junto a varios canapés y dulces. Espero que no estén hechos con la misma fórmula que el Pastelum veritas.

—Empezaré yo, si os parece bien… —se ofrece Leblanc—. Arturo, te hemos traído aquí para explicarte algo delicado y secreto. Hemos permitido la asistencia de tu amiga Metáfora porque creemos que, de alguna manera, todo esto le afecta. Sabemos que os apreciáis mucho.

Ella y yo cruzamos una mirada de complicidad, pero no decimos nada.

—La familia Adragón es una de las más antiguas de Férenix —dice para reanudar su discurso—, este pequeño país libre e independiente. La cuestión es que puede que sea uno de los reinos más antiguos de Europa, con más de mil años de existencia.

—Parece ser que anteriormente se llamaba Arquimia —replica Metáfora—, pero solo son conjeturas. No hay ninguna prueba, aunque hemos leído un artículo escrito por usted en el que defiende esta teoría y además asevera que Férenix nació como una ciudad y se convirtió en un país. ¿Es esto cierto?

—Lo es, querida amiga. Sus fronteras fueron respetadas por nuestros países vecinos. Creemos que ha llegado el momento de que vuelva a convertirse en un reino, y necesitamos un rey. Desde hace algún tiempo, hemos encargado al general Battaglia que haga ciertas investigaciones para que consiga algunas pruebas… que ahora nos contará… Por favor, general…

El viejo militar se aclara la voz, me pide permiso con la mirada para hablar y comienza su relato de lo ocurrido.

—Durante mi viaje he podido constatar ciertas informaciones que avalan que Férenix tuvo su origen en Arquimia, ese reino que nació justo donde se encuentra la Fundación… o mejor dicho, debajo de la fundación. Si excaváramos encontraríamos restos de un monasterio llamado Ambrosia, que, curiosamente, significa inmortalidad.

—¿Qué pruebas ha conseguido usted, general? —le pregunto.

—Documentos encontrados en los restos de un castillo que perteneció a un reino llamado Émedia. Los he traído y puedo enseñarlos —anuncia, mientras señala uno de los arcones que dos monjes acaban de depositar sobre una mesa auxiliar—. Además de que muchos juglares y poetas han escrito canciones y poemas sobre ese reino mítico, en el castillo Émediano está el germen de los creadores de Arquimia. ¡Un alquimista, una reina y su hijo, un joven caballero! Ellos crearon Arquimia y se vieron acosados por las fuerzas de un hechicero llamado Demónicus o Demónicia… Sobre el nombre hay alguna confusión que espero se pueda aclarar alguna vez… Ahora lo importante es que sabemos que Arquimia es la predecesora de Férenix. Por lo tanto, los descendientes de los reyes arquimianos son los legítimos gobernantes de Férenix.

—Si sigue usted por ese camino, acabará por convencernos de que Férenix debería volver a llamarse Arquimia —digo—. ¿Es ésa su intención, general?

—Yo no tengo ningún interés en esa cuestión —responde Battaglia—. Solo me he limitado a buscar las pruebas que me han pedido… y las he encontrado… ¡Incluso he llegado más lejos! Arquimia tenía una poderosa armada a la que llamaban el Ejército Negro, compuesta por caballeros, oficiales y soldados de gran valía y que, según algunos documentos, disponía de poderes mágicos. He encontrado armas que confirman ambas cosas, como unas espadas en las que se ven signos alquímicos dibujados con una tinta oscura y brillante.

Se acerca a un arcón alargado de madera, abre la tapa y extrae una vieja espada. Vuelve de nuevo a la mesa y nos muestra la hoja que, efectivamente, está llena de inscripciones.

—Esta espada la encontré en los sótanos de la Fundación —afirma—. Y hay más cosas: escudos, cotas de malla, lanzas… Lo cual confirma que, a pesar de que han transcurrido muchos siglos, la Fundación era una especie de depósito histórico de gran envergadura.

—Pero usted me dijo que el Ejército Negro no era un ejército de verdad —respondo—. También me contó que era una persona…

—Y lo sostengo. Un ejército es un grupo de soldados dirigido por un general. Puede ser un ejército de personas, de abejas… o de letras. Y si un hombre dirige ese ejército de letras negras, es su jefe, ¿verdad, Arturo?

Guardo silencio e intento descubrir qué pretende.

—¡Un ejército de letras dirigido por un hombre! —exclama Metáfora—. Eso es una gran fantasía, general. ¿No se da cuenta de que mezcla datos históricos con leyendas? ¿Y pretende que le creamos?

—Espero que sepan entender mi mensaje —contesta—. Vean esto…

Saca un gran libro del arcón, lo abre y nos muestra una ilustración en la que un caballero, con el pecho descubierto, espada en mano, es rodeado por una gran cantidad de bichos negros que vuelan a su alrededor.

—¿Son murciélagos? —pregunta alguien…

—¡Son letras! —afirma el general Battaglia con firmeza— que brotan de su cuerpo, donde las lleva pegadas.

—¿Quién es? —pregunta una mujer, que está al fondo—. ¿Cómo se llama?

—¡Arturo Adragón! —exclama el general—. ¡El jefe del Ejército Negro en persona!

—¿Éste? —pregunta un anciano mientras me señala.

—¡Es tu antepasado, Arturo! ¡El que creó el linaje y el apellido Adragón! ¡El que tiene un dragón pintado sobre el rostro! ¡Como tú!

—¡No hay ninguna prueba de eso! —me defiendo—. ¡Nadie puede relacionarme con ese hombre! ¡Para mí solo es un sueño!

—Diría más, Arturo —interviene Leblanc—: ese caballero eres tú. Te hemos estudiado. Sabemos que sueñas con él, que tienes sus mismos deseos de justicia, que tienes poderes mágicos.

¡Yo no tengo poderes mágicos! —respondo muy excitado—. ¡Soy normal!

Entonces, ¿cómo sobreviviste a la explosión si estabas casi encima del autobús cuando se produjo la deflagración?

—¿Cómo saben dónde estaba aquella noche? —pregunto.

Nos lo ha contado Metáfora. Bueno… a la policía. Consta en las declaraciones que hizo al inspector Demetrio.

—Yo nunca dije que Arturo estuviese junto al autobús —aclara Metáfora—. Jamás le comenté eso.

Batiste abre una carpeta, saca unas hojas grapadas y dice:

—Esto fue lo que dijiste, Metáfora: «Yo estaba a pocos metros, detrás de Arturo. De repente, todo se volvió incoloro; hubo un gran temblor y escuché una explosión que me dejó sorda durante unos instantes. Pero, extrañamente, no me pasó nada. ¡Tuve mucha suerte!».

—¡Claro que tuve suerte! —exclama muy irritada.

—La de tener a Arturo delante de ti, para protegerte —añade Batiste—. Por eso estás viva.

—¡Eso es una tontería! ¡Arturo no pudo protegerme de esa terrible explosión!

—Te protegió a ti y se protegió a sí mismo —insiste el doctor—. ¡Arturo Adragón es inmortal!

—Ustedes… ¡Ustedes están locos! —grita, algo desconcertada.

—Nosotros formamos un comité investigador que valora tanto las pruebas reales como las intangibles o fantásticas, llámalas como quieras —dice Jean Batiste—. Pero yo estoy en condiciones de afirmar que Arturo Adragón es descendiente de aquel caballero medieval…

—A menos que sea una reencarnación de aquel caballero arquimiano que viene a reclamar su título de rey —añade el escritor Leblanc.

—¡Yo no he reclamado nada! —protesto—. Esto es una farsa. ¡Yo no quiero ser rey de nada! ¡Solo quiero vivir en paz!

—Este reino necesita recuperar a su rey —replica Battaglia—. Y todo indica que ese eres tú, amigo Arturo.

El hermano Tránsito se pone en pie y pide la palabra.

—Propongo que hagamos un alto para comer —dice—. Esto es demasiado para Arturo. Necesita un descanso.

ESA noche se reunieron en la gran capilla de Ambrosia para escuchar el proyecto que Arquimaes y Arquitamius habían calificado como asombroso. El arquitecto Andronio les iba a contar los detalles de la extraordinaria obra que daría vida al palacio de Arquimia.

La reina Émedi, que estaba radiante, ocupaba el sitio de honor, junto a Arquimaes. Arquitamius la flanqueaba por la derecha. Arturo y Alexia se habían situado a la izquierda de Arquimaes. Entre los invitados se encontraban Leónidas, Puño de Hierro, Crispín y varios caballeros y oficiales del Ejército Negro.

Después de la cena, los dos alquimistas, que estaban acompañados por Rías, a quien habían incorporado como ayudante, le pidieron a Andronio que explicara su proyecto.

El arquitecto se puso en pie y, asistido por Rías, descubrió los planos que estaban colocados sobre diversos paneles de madera y apoyados sobre trípodes, lo que situaba los dibujos en posición vertical, a modo de pizarra, perfectamente expuestos a la vista de todos.

—He trabajado muchos años para planificar este palacio —dijo mientras señalaba los planos—. Es la primera vez que presento mi idea, ya que, hasta ahora, no he tenido noticia de un proyecto como el vuestro, mi reina. Cuando me enteré de que planeabais crear un reino de justicia y honor basado en el poder de las letras, comprendí que había llegado mi hora.

La reina Émedi escuchó atentamente las palabras de Andronio.

—Os conozco desde hace muchos años, reina Émedi. Aunque nunca os he visto en persona, he seguido vuestra trayectoria con mucho interés. A pesar de las leyendas que corren sobre vos, sé cosas que me han animado a venir a veros. Por ejemplo, que sois amante de los libros, del conocimiento y de la igualdad. Sé que predicáis la justicia, el bienestar y la libertad, y, sobre todo, que en vuestro antiguo castillo disponíais de una extraordinaria biblioteca. También me han contado que habéis sufrido mucho. Por todas estas razones he diseñado este palacio para vos: para alegraros la vida.

Las dulces palabras de Andronio entraron en el corazón de la reina, que escuchaba con mucha atención.

—Este palacio está pensado para una gran reina. Es la representación viva de la igualdad entre los seres humanos. No es una estructura militar y si bien está preparado para defenderse de todas las agresiones posibles, las armas no forman parte de la decoración, sino que permanecen ocultas. Todos sus sistemas defensivos están dispuestos, pero son invisibles. No hay ostentación armamentística. Es un palacio de paz.

Andronio señaló sobre el mapa los puntos fuertes.

Está dividido en tres zonas fundamentales: la privada, la de servicio y la pública. Tiene muchas dependencias novedosas que en estos tiempos aún no se usan, como una sala de juicios o, lo que es más extraordinario, una biblioteca pública que almacenará tantos libros como sea posible y donde se enseñará a leer y a escribir a todos los habitantes de vuestro reino que deseen aprender. ¡Será una biblioteca única en el mundo! Del palacio de Arquimia brotarán conocimientos a raudales. Los antiguos sistemas de defensa no tienen aquí utilidad: la mejor defensa es no crearse enemigos.

La reina Émedi estaba emocionada. En las palabras del arquitecto veía reflejados todos sus sueños, deseos y aspiraciones. Cogió la mano de Arquimaes y la apretó con fuerza.

De repente, inesperadamente, se abrieron las puertas y entró un pequeño cortejo.

—¡Aquilion! —exclamó Arquimaes—. ¡El rey Aquilion!

—¡Es el rey de Carthacia! —gritó Arturo.

Aquilion caminaba nervioso y presuroso, como si deseara ser escuchado con rapidez. Sus ademanes indicaban que algo grave había pasado.

—Sed bienvenido, amigo Aquilion —dijo Arquimaes, de pie—. Estáis entre amigos.

—Gracias, querido Arquimaes —respondió el monarca, que se detuvo a unos metros de Émedi—. Os presento mis saludos y mis excusas por presentarme de esta manera, pero la situación lo exige.

—¿Qué ocurre? —preguntó Émedi—. ¿Qué desgracia os obliga a actuar de esta forma?

—¡Carthacia ha sido invadida por los demoniquianos! ¡El propio Demónicus, convertido en mujer, acompañado de Alexander de Fer y de un monje llamado Tránsito, junto a un pequeño pero certero ejército y ayudados por algunos traidores, se ha apropiado de mi ciudad!

Un murmullo llenó la sala. Todo el mundo estaba espantado por la noticia.

—En virtud del Tratado de Paz que tenemos con vosotros, vengo a pediros ayuda para recuperar mi reino —dijo el rey Aquilion—. ¿Lo haréis?

Arturo se acercó al rey destronado, le estrechó la mano y afirmó:

—¡Acudiremos en vuestra ayuda, amigo Aquilion! ¡El Ejército Negro luchará para liberar vuestro reino y para devolvéroslo! ¡Os juro que volveréis a ser rey de Carthacia, la ciudad amiga de Arquimia!

Empuñó la espada alquímica, la desenfundó y la alzó hacia el cielo.

—¡Por Carthacia! —gritó—. ¡Por Aquilion!

—¡Por Carthacia! —gritaron todos—. ¡Por Aquilion!

* * *

A pesar de la urgencia del rey Aquilion, era necesario organizar bien el plan de ataque. En cuestiones militares, el éxito depende de la planificación. Por eso, al día siguiente de la llegada de Aquilion, Arturo reunió a sus estrategas.

—Los demoniquianos son dueños absolutos de Carthacia —aseguró Aquilion—. Entraron de noche, a traición, asistidos por aquellos que aún les guardaban fidelidad. Como Abitas, que se les ha unido. Atacaron tan rápido que apenas hubo tiempo de organizar la resistencia. Muchos de mis soldados han muerto o huido; otros han sido hechos prisioneros y los demás me acompañan. Es un verdadero desastre.

—¿Qué propones, Arturo? —preguntó Leónidas—. ¿Cómo piensas atacar?

—El objetivo es recuperar la ciudad, solo que sus grandes murallas ahora se han convertido en nuestras enemigas. Un ataque frontal sería un suicidio. De momento, propongo asediarla.

—Ocupa un enorme perímetro —reconoció Crispín, que ya conocía la ciudad—. Necesitaríamos un ejército inmenso para rodearla.

—Va a ser una dura contienda —indicó Aquilion—. Efectivamente, lo peor es la muralla. Es una ciudad que se puede defender con pocos soldados. Es inaccesible.

—Todo tiene un punto débil —añadió Arturo.

—Como Aquiles —bromeó Puño de Hierro—. Ojalá pudiéramos construir un caballo y entrar, como hicieron en Troya.

—Sería una buena estratagema, pero no creo que caigan en la trampa. Es demasiado conocida.

Entonces tendremos que inventar otra cosa. Algo que les obligue a abrir las puertas…

—Por cierto, mi señor Aquilion —preguntó Crispín—. ¿Han pedido algo? ¿Han puesto alguna condición?

—No que yo sepa. Su único propósito es apropiarse de Carthacia.

—Como han perdido Demónika y el castillo de la reina Émedi, quieren que Carthacia sea su nuevo cuartel general —dedujo Arturo—. Debemos sacarlos de ahí antes de que se hagan fuertes.

* * *

Mientras tanto, en Carthacia, Demónicia escuchaba a Alexander de Per, que se había reunido con ella.

—¿Estás seguro de que Aquilion ha llegado a Ambrosia? —preguntó la Gran Hechicera.

—Completamente, mi señora —respondió el caballero carthaciano—. Nuestros espías me han informado de que Aquilion y algunos de sus fieles han entrado en Ambrosia. No hay duda.

—Entonces, ¿podemos estar seguros de que va a entrevistarse con Arturo Adragón y de que lo va a traer hasta aquí?

—Casi con toda seguridad, mi señora.

—¿Y qué haremos cuando llegue a las puertas de Carthacia con su Ejército Negro? —preguntó Tránsito—. ¿Le entregaremos la ciudad, igual que hemos hecho con el castillo de Émedi?

Alexander de Fer, que acusó el reproche, se volvió hacia el monje y lo señaló con su mano de hierro.

—¡Estoy harto de ti, monje del demonio! Nuestros hombres lucharon hasta la extenuación, pero no encontraron ayuda de tu parte. ¿Qué clase de hechicero eres, que ni siquiera ayudas a los tuyos? Debería matarte aquí mismo.

—¡Basta, Alexander! —ordenó Demónicia—. ¡Lo necesito vivo!

—Este impostor no os servirá de nada, mi señora —respondió Alexander, mientras bajaba la mano—. ¡Es un gran mentiroso!

—Eso lo decidiré yo. Además, tiene razón en lo que dice: debemos pensar en una estrategia eficaz para cuando lleguen aquí estos Émedianos. Y eso es asunto tuyo. Dirige a los soldados y distribúyelos como quieras. Esta vez no puedes fallarme.

—Hasta ahora no lo he hecho —respondió Alexander, herido en su orgullo—. Secuestré y os entregué a la reina Émedi cuando me lo ordenasteis. Lo de Émedia era imposible de ser defendido. Teníamos pocos hombres y estaban agotados; ellos eran muchos y estaban dirigidos por Arturo. Al menos conseguimos salir con vida.

—¿Dirigidos por Arturo? —ironizó Demónicia—. ¿Lo crees?

—Yo mismo le vi al frente del Ejército Negro.

—Tengo una mala noticia para ti, Alexander de Fer. No era Arturo, sino su escudero Crispín, un chico que ni siquiera es caballero. ¡Nos tomaron el pelo! ¡Te dejaste engañar!

Alexander apretó los dientes con rabia. Aquella mujer que tanto le seducía se burlaba de él y ponía en duda su capacidad como guerrero. Algún día tendría que vengar esta nueva ofensa. Un caballero no puede tolerar una humillación de este calibre, ni siquiera de la mujer que ama.

BAJAMOS la escalera que conduce hacia el comedor. El hermano Pietro me saluda discretamente, con un inclinación de cabeza, y yo le respondo. También veo que los otros monjes, que distribuyen pan, me miran amistosamente.

Cuando estamos a punto de entrar, el hermano Tránsito se me acerca.

—Arturo, ¿qué opinas de todo esto? —me pregunta.

—Estoy un poco despistado. No acabo de entender el alcance de todo lo que pasa. Todavía no puedo darle una opinión.

—A mí también me resulta bastante confuso —dice Metáfora—. ¿Cuándo van a hablarnos claro? ¿Cuándo van a contarnos la finalidad de estas revelaciones?

—Poco a poco. Luego, después de comer, lo comprenderéis todo. De todas formas, ya tenéis bastante información para haceros alguna idea de lo que pasa, ¿verdad?

—El viaje del general Battaglia sigue siendo un misterio para mí —reconozco—. Todavía no sé qué ha ido a buscar. Férenix es rica en restos arqueológicos y tiene una larga historia. No es necesario que vayamos a buscar pruebas a otros países. Además, esas afirmaciones que hacen sobre mí me confunden. Yo no…

—Arturo, eres inmortal y no puedes negarlo —dice, antes de que acabe la frase—. Sobre esta cuestión hay muchas pruebas y testigos. Hemos hablado con todos ellos. Incluso el señor Stromber afirma haberte clavado una espada en la gruta.

—Solo me hizo un arañazo. No fue nada grave.

—No te va a servir de nada distorsionar los hechos —me reprende—. Es mejor que afrontes la situación tal y como es. Sabemos quién eres y queremos ayudarte a encontrar tu destino.

—Mi destino es vivir tranquilo, con mi padre, mis amigos… A veces pienso que he perdido a mi madre por culpa de esta historia.

—Vamos, amigo mío, no te dejes llevar por los nervios —me pide, a la vez que pasa su mano sobre mi hombro—. Ya verás cómo, al final, todo te parecerá maravilloso.

Entramos en el comedor, donde todo está preparado. La disposición es muy sencilla. Parece como si estuviéramos en plena Edad Media. Incluso hay velas en los candelabros en vez de bombillas.

—¿No hay luz eléctrica? —pregunta Metáfora.

—Sí, pero solo la usamos cuando es necesario —responde el abad—, en casos de emergencia. Tenemos un generador que conectamos solo lo imprescindible.

—Vaya, esto es el mundo al revés —responde—. Todo el mundo usa las velas en caso de emergencia, pero ustedes lo hacen al contrario.

—Es que nosotros, querida Metáfora, estamos habituados a la austeridad. No nos gusta despilfarrar. Además, las velas crean un ambiente más cálido, más humano.

—Es verdad —reconozco—. La luz amarillenta de las velas ayuda al recogimiento.

—A tu abuelo le gustaba mucho venir aquí. Decía que encontraba la paz —dice el hermano Tránsito—. Pasaba muchas horas con nosotros.

—¿Mi abuelo venía aquí?

—Sí. Antes de sufrir el ataque de ansiedad, solía venir en busca de información. Nosotros también tenemos una buena biblioteca medieval, ya sabes.

—¿Le ha vuelto a ver? —le pregunto—. ¿Qué sabe de él?

—Dicen que prefiere estar solo, que no quiere hablar con nadie.

—¿Sabe dónde está?

—Podría averiguarlo.

—Por favor, avíseme cuando lo sepa.

Tomamos asiento y dos monjes entran con un caldero. Mientras uno lo sujeta, el otro sirve un potaje humeante en nuestros platos. El intenso olor nos abre el apetito.

—Este pan es de verdad —dice Battaglia, con una hogaza entre las manos—. Solo con verlo se te llena el estómago.

—Pues cuando lo moje en la salsa, verá lo que es bueno —responde el abad—. Rebañará el plato.

—Eso lo he hecho durante mi viaje —admite el general—, pero por necesidad. Había sitios en los que apenas podía tomar un caldo de pescado y tenía tanta hambre que limpiaba el plato para no dejar ni gota. En algunos momentos tuve que racionar la comida, y en más de una ocasión no supe cuándo volvería a comer.

—Entonces ha hecho usted un viaje realmente peligroso —dice Metáfora—. ¿Ha sentido que su vida corría peligro?

—Más de una vez estuve a punto de morir —declara—, pero los peligros no son comparables con lo que he encontrado. He descubierto los restos de una ciudad amurallada que, según algunos historiadores, se llamaba Carthacia.

—¿Carthacia? —exclamo, un poco sobresaltado.

—Sí. Era una ciudad-estado, igual que Troya e igual que Férenix —explica Leblanc—. Es cierto que existió.

—¿Quién la encontró? —pregunto—. Me cuesta trabajo pensar que hay más de un Schliemann.

—Un arqueólogo llamado Vatan desveló las piedras que formaban parte de su espléndida muralla y al poco abandonó el trabajo. Ahora han vuelto con las excavaciones. Es una ciudad increíble.

—¿Vatan? ¿Ha dicho usted Vatan? ¿No habrá querido decir Vatman?

—Podría ser —dice Battaglia con desgana—. Parece que nadie quiere hablar de ese hombre. Creo que hubo un accidente mortal y me dijeron que él fue el responsable.

—¿Carthacia tenía otro nombre? —pregunto.

—Durante una época se llamó Angelus —explica—, aunque su verdadero nombre es Carthacia. Esto se ha sabido hace poco. La arqueología, ya se sabe, no es una ciencia exacta.

Metáfora me mira de soslayo. Ha comprendido lo mismo que yo. ¡Están hablando de Patacoja, cuyo verdadero apellido es Vatman!

Hace tiempo me confesó que había tenido un problema en una excavación de un lugar llamado Angelus, que ahora resulta ser Carthacia, la mítica ciudad liberada por Arturo Adragón hace mil años, según he soñado alguna vez.

Acabamos el potaje y nos traen el postre. Dos monjes reparten los platos con… ¡un trozo de tarta!

—¿No será Pastelum ventas? —pregunto.

—No. Es Pastelum alquimae, un postre muy dulce inventado por los alquimistas. Sirve para despejar la mente; abre el nivel de comprensión —aclara el abad—. Os gustará.

—Espero que no tenga los mismos efectos que el Pastelum ventas —digo—. Hace tiempo lo tomamos y casi nos cuesta un disgusto.

—Ojalá que este pastel no nos complique la vida —añade Metáfora.

—Nunca se puede estar seguro del resultado de una fórmula alquímica —dice Battaglia—. Lo mismo te convierte en oro que te rejuvenece, aunque, si surtiera este efecto, me tomaría la tarta entera.

Terminamos de comer y llega la hora de volver a la reunión. De momento parece que el pastel no tiene efectos secundarios.

Me arrimo al abad y, antes de entrar, le hago una pregunta:

—¿Ustedes han depositado una gran cantidad de dinero para defender a la Fundación del acoso del banco?

—¿Por qué lo preguntas?

—Por nada. Solo es una curiosidad. He pensado que este comité bien podría haberlo hecho.

Como siempre, el abad Tránsito ni niega ni confirma. Lo que significa que sí, que han sido ellos.

* * *

Todo el mundo ocupa el asiento que tenía antes de bajar a comer. Por las miradas huidizas de mis acompañantes, tengo la impresión de que algo extraordinario está a punto de ocurrir.

El abad se pone en pie y, con gesto solemne, levanta los dos brazos.

—Ahora, queridos amigos, ha llegado el momento de confirmar que Arturo Adragón es el verdadero rey de Férenix o de Arquimia.

Sus palabras me llenan de inquietud. ¿Qué prueba habrá encontrado el general Battaglia sobre mi verdadera identidad? ¿Cómo conseguirá relacionarme con el antiguo rey Arturo Adragón?

—Arturo, por favor, ¿puedes ponerte en pie? —me pide amablemente el hermano Tránsito—. Acércate a mí.

—Claro que sí —digo, mientras me levanto y me dirijo hacia él.

Coge una vela y la levanta.

—Te ruego que te quites la camisa —me pide cortésmente.

—¿Qué? ¿Cómo ha dicho?

—Necesitamos que descubras tu cuerpo —explica—. Solo queremos asegurarnos de que eres el auténtico rey.

—Pero eso no puede ser…

—Por favor, Arturo —me pide el general Battaglia—. Necesitamos estar seguros. Es la única manera.

Me doy cuenta de que no me queda más remedio que acceder a su petición.

—Está bien. Ustedes lo han querido —digo mientras me quito la ropa—. Véanlo con sus propios ojos.

Mi torso despierta murmullos de admiración. Ahora tienen la prueba que necesitaban.

—¡Es increíble! —exclama Battaglia—. ¡Eres Arturo Adragón, el rey que creó Arquimia y que luchó contra los peores hechiceros! ¡Estas letras lo demuestran! ¡Son tal y como están dibujadas en algunos pergaminos!

—¡Es lo que dice la leyenda! —dice Tránsito—. ¡El rey de Arquimia tiene un dragón en la frente y su cuerpo es un libro!

—¡El rey vive! —dice Batiste—. ¡Teníamos razón!

—¡Larga vida al rey! —exclama Leblanc, en pie—. ¡Larga vida al rey!

—¡Arquimia ha resurgido! —añade un invitado, desde el fondo de la sala.

Todos se levantan y aplauden. Entonces se abren las puertas y varios monjes, dirigidos por Pietro, entran con un gran cuadro en el que se representa la soberbia escena de una coronación en la que se reconoce fácilmente a Arturo Adragón, en el preciso instante en que un hombre encapuchado acaba de colocarle una corona sobre la cabeza. A su lado se encuentra una joven que debe de ser Alexia, y delante, sentados en un trono, Émedi y Arquimaes, además de pajes, criados, caballeros… una escena soberbia.

—¿De dónde sale este cuadro? —pregunto.

—Es la obra de un pintor que, aunque no estuvo presente, se basó en datos históricos y literarios recogidos a lo largo de los años. Poemas, canciones, cuentos, en fin… todo lo que la tradición oral, escrita y pictórica es capaz de proporcionarnos —explica el hermano Tránsito—. Este cuadro tiene más de seiscientos años.

—Solo es un cuadro —les recuerda Metáfora—. No demuestra nada.

—Tienes razón. No es una prueba concluyente; solo es una pista. Pero mira esto, Pietro, por favor.

Pietro se separa de sus compañeros y se acerca a nosotros con un pergamino entre las manos. Cuando se detiene, lo desenrolla y nos muestra el contenido.

Hay varios dibujos secuenciales, muy antiguos, hechos a plumilla, que representan a un hombre con el torso desnudo y una espada que se parece a la alquímica, que… ¡se está convirtiendo en un dragón!

—Esta especie de cómic medieval tampoco es relevante —dice Metáfora.

—Hemos hecho pruebas y estamos en condiciones de afirmar que este pergamino tiene unos mil años. Creemos que es auténtico y que está dibujado por alguien que presenció esta escena.

—Solo es un grabado medieval —digo—. No tiene ningún valor testimonial. Cualquiera puede imaginarse una escena como ésta y plasmarla en un papel. Los actuales ilustradores de cómics dibujan hombres de acero que vuelan, que cruzan paredes, que son invisibles, pero eso no significa que existan. Seguramente, el pergamino no está firmado.

—Puedes creer lo que quieras, pero te aseguro que en aquellos tiempos nadie haría un dibujo como éste si no escenificara un hecho real. Acabaría en la hoguera por inventar cosas así.

—¿Quién lo hizo? —pregunta Metáfora.

—Estamos seguros de que es obra de un monje. ¡Un monje ambrosiano! La firma está casi borrada… A… S… R… I… Solo se ven estas letras, pero parece que hubo más…

—En cualquier caso —dice Battaglia—, nosotros ya tenemos la prueba que necesitábamos. Acabamos de ver tu cuerpo lleno de letras y el dragón en la frente. ¡Tú eres Arturo Adragón, el rey de Arquimia!

—¡Eres nuestro rey! —afirma Leblanc—. ¡Te coronaremos!

Todos aplauden. Ya no hay discusión posible. Están convencidos de que soy el heredero al trono de Férenix.

—Yo estaré a tu lado —afirma Metáfora en voz baja—. Me da igual que seas inmortal o no. Ya no me importa.

—¿Lo dices de verdad? ¿En serio?

—Sí. Lo he meditado mucho y he llegado a la conclusión de que todos somos inmortales. Mientras haya alguien que nos quiera, seguimos vivos.

—Yo también lo creo. Lo importante es vivir en el corazón de otras personas.

—Por eso tu antecesor, el primer Arturo Adragón, es inmortal. Me da igual que permanezcas más tiempo que yo en este mundo: cuanto más vivas, más viviré yo. Si estoy en tu corazón, viviré.

—Entonces vivirás para siempre.

* * *

—Hola, mamá. Hace tiempo que no hablo contigo. La verdad es que te tengo un poco olvidada. Cada día hay nuevos acontecimientos que me alteran. A estas alturas ya no sé quién soy ni quién voy a ser. Ahora resulta que soy el rey de Férenix. Quienes lo dicen están más locos que yo, que ya es decir. Mi vida se complica cada día más.

Cojo un puñado de tierra y me hago a la idea de que, ahí abajo, bajo los escombros, me escucha.

—Lo importante es que papá vuelve a casa y que nadie ha salido mal parado de esa maldita explosión. Por otro lado, Sombra se comporta de un modo muy extraño. Es como si no le conociera. No sé, como si dentro de él surgiera un nuevo ser, alguien desconocido… Ah, y Mahania y Mohamed se van mañana a Egipto. Les voy a echar de menos, igual que a ti, mamá.

Me levanto, dispuesto a marcharme, mientras digo:

—¿Sabes una cosa? A veces pienso que no fue casualidad que yo naciera en Egipto. Tengo la sensación de que todo estaba planificado. Es como si una mano invisible hubiese proyectado mi nacimiento en ese extraño lugar, tan alejado de aquí…

Sé que tengo muchas más cosas que contarle, pero de repente se me han quitado las ganas de hablar. Creo que estoy muy apenado por todo lo que me pasa. Me siento como una pieza de ajedrez con la que alguien ha jugado a su antojo.

ARTURO convocó en su tienda a Leónidas, Puño de Hierro, Crispín y otros oficiales. Durante horas debatieron sobre la forma de organizar el Ejército Negro para dotarle de mejores medios y reforzar su eficacia bélica.

—Podemos aumentar el número de entrenamientos —propuso Puño de Hierro—. Son fundamentales.

—Y reforzar la caballería —añadió Leónidas—. Es imprescindible.

—La infantería debe estar mejor dotada. Necesita escudos resistentes, además de lanzas más largas.

—Podíamos añadir arqueros —sugirió Crispín—. Los hombres de mi padre podrían alistarse. Un batallón de arqueros sería sumamente eficaz.

—Me parece bien —aceptó Arturo—. Pero creo que, sobre todo, hay que elevar la moral de nuestros hombres. A pesar de nuestra última victoria, la derrota de Émedia es todavía un mal recuerdo que les quita confianza.

Los caballeros y oficiales salían de la tienda para dirigirse al campo de entrenamiento cuando Cordian se acercó a Arturo.

—¿Deseas algo, amigo Cordian? —le preguntó Arturo.

—Quiero hacerte una petición —dijo Cordian—. Mis hombres y yo queremos formar parte del Ejército Negro. Desde que hemos llegado a Ambrosia, no hemos hecho nada útil.

—No creo que haya inconveniente: os lo habéis ganado —reconoció Arturo—. Sed bienvenidos a nuestras filas.

—Gracias, mi señor —dijo el caballero—. No os defraudaremos.

—No obstante, debo confesarte que tenía reservado para vosotros algo especial —añadió el jefe del Ejército Negro—. Algo de suma importancia.

—Dime de qué se trata —pidió Cordian.

—Quiero crear un cuerpo de guardia especial para proteger a la reina Émedi. Quizá podrías ocuparte de dirigirlo. Formarías parte de nuestro ejército, pero con la misión específica de escoltar a la reina.

—¡Es un gran honor! —exclamó el caballero—. ¡Sin duda que lo acepto!

—Es una gran responsabilidad, amigo Cordian, pero como sé que profesabas un cariño especial a la reina Astrid, creo que eres el más adecuado para esta misión.

—Formaré un cuerpo de pretorianos que la vigilará día y noche. Nadie volverá a secuestrarla, como hizo ese traidor de Alexander de Fer. Te lo aseguro.

—Imagina que Émedi es Astrid —propuso Arturo—. Piensa que es a ella a quien proteges.

—Sé que es ella —explicó el caballero—. Cuando veníamos hacia aquí, me explicó su propósito de dar su cuerpo para que la reina Émedi volviera a este mundo. Ya lo tenía pensado antes de llegar a Ambrosia. Estaba emocionada con esa idea.

—Entonces, ya sabes que proteges a dos reinas. Dos mujeres extraordinarias.

—Es un gran honor.

—Mereces estar cerca de la reina y servirla con las armas —respondió Arturo.

Se estrecharon la mano y sellaron el acuerdo. Cordian y sus fieles soldados, que habían abandonado a Horades, ahora formaban parte de un ejército noble y tenían una destacada misión. La vida de Émedi estaba en sus manos.

* * *

Cuando Escorpio descubrió que tenía un hermano que estaba a punto de ser rey, su corazón se llenó de odio, rabia y deseos de venganza.

Si durante años había tratado de olvidar a sus padres, que lo habían abandonado a su suerte, su mirada se dirigió ahora hacia Arquimaes, al que consideró como gran culpable de toda su desgracia.

—Me arrojaste de tu vida. Me privaste de cariño. Dejaste a mi madre por otra mujer y has engendrado un hijo al que vas a convertir en rey. Y a mí me has tirado al arroyo —masculló una noche, mientras observaba el campamento general, donde se fraguaba el futuro de Arquimia—. ¡Si tu hijo favorito va a ser rey, te juro que no lo disfrutarás mucho tiempo, padre!

* * *

Alexia fue un día a buscar a Arturo al campo de entrenamiento. Docenas de soldados hacían ejercicios de tiro o de esgrima bajo la supervisión de varios oficiales. En cuanto la vio, Arturo, que impartía órdenes a los caballeros Leónidas, Puño de Hierro y otros, se despidió de ellos y fue en su busca.

—Alexia.

—Hola, Arturo. He venido para hablar contigo.

—¿Hay algún problema?

—Espero que no —respondió la joven, en cuya voz, que se había dulcificado mucho desde su segunda transformación, se podían reconocer tonalidades de Amarofet y de Amedia—. Quiero formar parte del Ejército Negro. Y quiero ir a liberar Carthacia, junto a ti. Quiero combatir a tu lado.

Los músculos de Arturo se tensaron. Temía que tarde o temprano llegara esta demanda de Alexia. Estaba seguro de que le haría esa petición.

—Alexia, ya hemos hablado muchas veces de esto. Ya viste lo que pasó la última vez que…

—Te prometo que no me interpondré cuando vayas a luchar contra mi padre o mi madre —insistió Alexia—. Quiero ser una guerrera, como tú. Puedo ocuparme de otras misiones. Habrá muchas cosas que hacer. Dame el mando de algunos hombres.

—Pero, Alexia, tú serías más útil al lado de Arquimaes o Arquitamius. Tienes muchos conocimientos de magia que podrían ser muy necesarios.

—¡Quiero ser guerrera! ¡Tengo el mismo derecho que tú a empuñar la espada! —se revolvió la princesa—. Te recuerdo que llevo el signo de Adragón en el rostro y eso me da derecho a tener un sitio en el Ejército Negro.

Arturo sabía que Alexia tenía razón. La asistía el derecho a elegir su destino, y si había decidido ser guerrera, él no podía impedirlo. Tampoco quería hacerlo.

—Quiero crear una legión —le anunció—. Quiero formar un grupo de soldados de élite.

—¿Cuál es tu plan, Alexia? —le pregunto con interés.

—Crearé y dirigiré la Legión Alexia —determinó la joven—. Una legión formada por los más audaces. Una legión de valientes.

—¡La Legión Alexia del Ejército Negro! —exclamó Arturo—. Es una buena idea. Estoy de acuerdo. La apruebo y la apoyo.

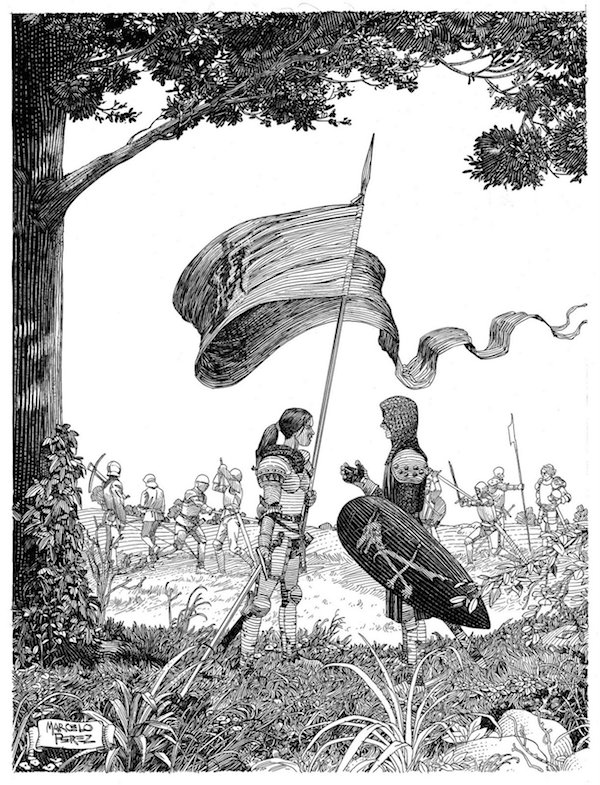

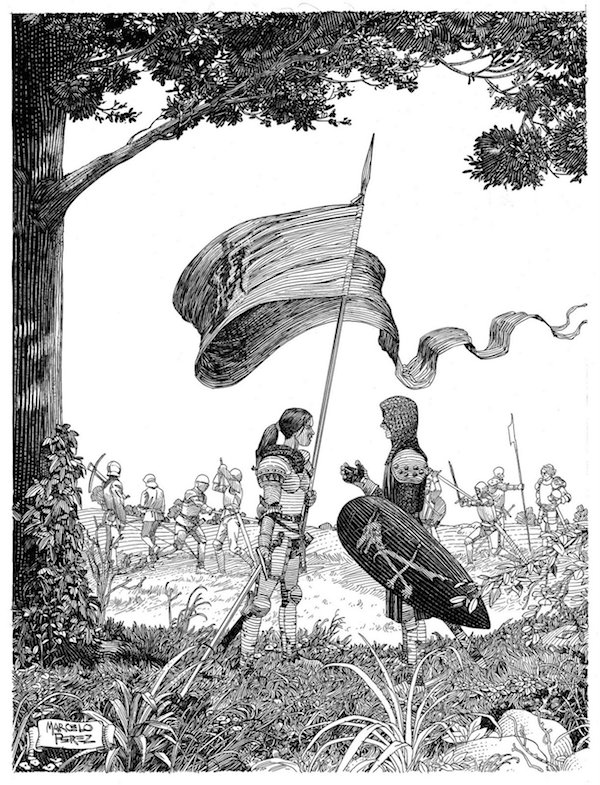

Alexia abrió una bolsa de cuero y extrajo una bandera de su interior. La desplegó.

—Mira. Es nuestro estandarte. ¿Qué te parece?

Arturo observó el dibujo de Adragón, pintado sobre una tela blanca.

—¡Eh, el color del Ejército es negro, no blanco!

—El color de la Legión Alexia es blanco. Y se complementa muy bien con el negro. Estamos unidos por el dibujo de Adragón. Lo demás no importa.

Arturo se acercó a Alexia y le dio un beso.

—¡Cómo te quiero! —susurró—. Cada día descubro en ti cosas nuevas. Me asombras.

—¿Qué has descubierto hoy?

—Que eres una mujer valiente. Que pasarás a la historia… y que la cambiarás. No me cabe duda.

—Entonces, ella le agarró de la pechera, le atrajo hacia sí y le besó largamente.

—Los dos cambiaremos la historia de este mundo. Vivimos en una tierra de sueños y la moldearemos a nuestro gusto —susurró la princesa.

—Los dos juntos —añadió Arturo.

—Juntos e inseparables —confirmó ella, mientras posaba su estandarte sobre los hombros de Arturo, a modo de capa—. Tendremos hijos valientes como dioses.

—Que vivirán en una tierra libre y justa —aseguró Arturo—. Lucharemos para que sea una realidad.

BAJAMOS del taxi que nos ha traído al aeropuerto y cogemos un carrito para cargar las maletas de Mahania y Mohamed. Me llama la atención ver que, después de tantos años, tengan tan poco equipaje.

—No es un viaje muy largo —digo para animarlos, pues los veo un poco nerviosos—. Esta misma tarde veréis las pirámides.

—Me va a parecer mentira verlas de nuevo después de tantos años —dice Mohamed—. Ellas son el centro de nuestras vidas.

—Quince, quince años alejados de nuestro país —añade Mahania—. Es mucho tiempo, casi una vida.

—Sí, la mía. Sé que estáis en Férenix por mí —admito—. Creo que soy culpable de que vuestra vida haya tomado un rumbo diferente al que debía. Lo siento.

—No debes lamentarlo, Arturo —dice Mahania—. Estamos aquí voluntariamente. Me has dado una vida muy feliz. Verte crecer ha sido para nosotros el mejor premio. Te aseguro que lamentamos tener que marcharnos.

—Volveremos a vernos. No os vais para siempre —digo para consolarla—. No os quepa duda.

—Nos gustaría que vinieras a vernos, a tu tierra… Deberías venir con nosotros. Allí nadie se atrevería a hacerte daño. ¡Ven a Egipto!

—Mi tierra es ésta, Mahania. Yo soy ferenixiano.

—Ha querido decir que es la tierra que te vio nacer —la corrige Mohamed—. Disculpa sus nervios. El viaje nos ha puesto muy nerviosos.

—Tienes razón. Me refería a la tierra que te dio la vida —explica Mahania—: Egipto.

—La tierra de los faraones, de las pirámides y de poderosos dioses —evoca Metáfora—. Un país legendario.

—Doy fe de que lo es —dice papá—. A veces sueño con él, con los desiertos y con las suaves noches. Algún día volveré.

—Quizá podamos hacer nuestro viaje de novios por Egipto —propone Norma—. ¡Sería maravilloso!

—Estaríamos encantados de acogeros en nuestro pueblo —dice Mahania inmediatamente—. Sería un gran honor para nosotros.

—Norma, ¿lo dices de verdad? —pregunta papá—. Ya sabes que Reyna murió allí y…

—Claro que lo digo en serio. Nada me gustaría más que ir a Egipto y conocer el lugar en el que nació Arturo. Vayamos a Egipto, cariño.

—Iremos —acepta papá—. Iremos juntos. ¡Iremos todos!

—Vaya, ésa sí que es una buena decisión —digo.

—Ya es hora de embarcar —dice Norma—. A ver si van a perder el avión por culpa de nuestra luna de miel. La megafonía acaba de anunciar que ya podéis pasar el control.

Mientras papá estrecha la mano de Mohamed para darle las gracias por todo lo que ha hecho en la Fundación durante todos estos años, Mahania me abraza como nunca lo había hecho.

—Querido Alquamed… —susurra entre sollozos contenidos—. Ven a visitarme y sabrás quién eres. Descubrirás tu destino.

—Me has vuelto a llamar Alquamed —le hago notar.

—No le des importancia —responde—. Son cosas de anciana.

Me suelta y se da la vuelta. Estoy seguro de que lo hace para llorar. Metáfora y Norma la abrazan. Mohamed me aprieta la mano y se despide.

—Arturo, me voy con la tranquilidad de verte hecho un hombre —dice—. Estoy seguro de que te convertirás en una persona de honor.

—Buen viaje, Mohamed. Espero que volvamos a vernos algún día —me despido con un fuerte abrazo.

—Yo también, Al… Yo también, Arturo.

Entran en el puesto de control de embarque y desaparecen de nuestra vista. Me quedo con una sensación de vacío comparable a la que tengo con la ausencia de mi madre.

Mientras deambulamos por los largos pasillos del aeropuerto, pienso que perder a un ser querido es un drama, pero perderlo dos veces es insufrible. He estado a punto de preguntarle por qué le entregó el pergamino de Arquimaes a mi padre aquella noche, pero he preferido no hacerla sufrir con ese terrible recuerdo. Yo creo que fue casual. No encuentro ningún motivo para pensar que ella quisiera hacerlo a propósito. ¿Para qué le iba a poner en las manos un pergamino medieval del que, casi con toda seguridad, desconocía su contenido?

—Podemos tomar algo en esta cafetería —propone Norma—. Mientras vemos despegar los aviones. Es un espectáculo precioso. Fijaos qué paisaje.

Nos sentamos en una mesa que está frente a la pista de despegue. Un camarero nos deja una carta de consumiciones y se aleja rápidamente, sin decir nada.

—¿Qué tal os va en el instituto? —pregunta papá, como si quisiera iniciar una conversación inocente—. ¿Os adaptáis bien después de todo lo que ha pasado?

—Oh, sí. Nadie nos hace preguntas raras —dice Metáfora—. Incluso nos invitan a fiestas. Mireia quiere que vayamos a su cumpleaños, que se celebra dentro de unos días. Todo está en orden.

—Todo menos lo de Mercurio —digo—. Le van a despedir. Deberíamos hacer algo por él. Nos ayudó mucho la noche de la explosión. Nos llevó al hospital. Le debemos mucho.

—¿Y qué podemos hacer, si estamos casi en la ruina? —reconoce papá.

—Podemos ofrecerle un empleo cuando reconstruyamos la Fundación —propongo—. Podría serle muy útil.

—Bueno, ya veremos cuando llegue el momento —responde—. Ya veremos. Ojalá sea posible.

—Hemos estado en el monasterio de Monte Fer —digo mientras ojeo la lista de consumiciones—. Hemos hablado con el abad Tránsito. Me ha dado recuerdos para ti, papá.

Noto que tuerce el gesto a la vez que se quita la chaqueta y la coloca sobre las rodillas. Es evidente que la noticia no le ha gustado demasiado.

—Dale las gracias cuando le veas —responde, un poco huraño—. Dile que también le envío un saludo.

—¿Sabes algo de un comité que lucha para devolver el rey a Férenix? Ya sabes, un comité de defensores de nuestra verdadera historia.

—Algo he oído. Pero no le presto demasiada atención. Pierden el tiempo.

El camarero se acerca con su cuaderno de pedidos en la mano.

—¿Ya saben qué van a tomar? —pregunta.

Hacemos nuestro pedido y se aleja a toda velocidad.

—Pues creo que los conoces. Leblanc, Batiste… —digo para retomar la conversación.

—Ya te digo que no me interesa.

—Tuvieron contacto con el abuelo. Eso sí debes saberlo, ¿verdad?

—Deja en paz a tu abuelo —dice, sobresaltado—. No le metas en esto. ¿Para qué te han llamado?

—Para enseñarme cosas interesantes: cuadros, grabados, libros…

—Tienen una biblioteca formidable —comenta, como si quisiera disimular su interés—. Un verdadero lujo.

—Hemos visto algunas partes de la abadía, pero, sobre todo, hemos hablado… de la familia Adragón, de ti y de mí.

—Entonces, habréis terminado enseguida. Hay poco que hablar. No somos importantes. No somos nada.

El camarero llega con una bandeja. Coloca nuestras consumiciones sobre la mesa, junto a un platito que contiene la nota, y se va raudo.

—Te equivocas —insisto—. Hay mucha gente interesada en nosotros y en nuestra historia.

—Bah, nuestra historia no interesa a nadie.

—Creo que están relacionados con ese grupo inversor que ha hecho la oferta económica para…

—¿Qué dices? —pregunta muy interesado—. ¿Leblanc y sus amigos son los que quieren ayudarnos a recuperar el dominio de la Fundación?

—Sí, papá, son ellos. Están dispuestos a ayudarnos a recuperar la Fundación y el apellido Adragón.

—Están locos —reniega—. No saben lo que hacen. La Fundación es una ruina y nuestro apellido no vale más que cualquier otro.

—Durante años me has enseñado que la familia Adragón era una de las más antiguas de Férenix. ¿Es que no te acuerdas de que me lo contabas para que me sintiera orgulloso, papá?

—Eso era antes —dice, como si no tuviera ninguna importancia.

—Sí, antes de que llegara Stromber. Nuestra vida está marcada por la llegada de ese hombre. ¿Quién es? ¿Quién es Stromber?

—Ya lo sabes, un anticuario interesado en comprar pergaminos y ejemplares antiguos para revenderlos.

—Y en comprar apellidos. ¿Crees que revenderá el nuestro igual que revende los libros?

—No lo sé —dice con apatía, mientras remueve su café—. No tengo ni idea de lo que quiere.

Norma y Metáfora nos observan en silencio.

—Sí lo sabes. Claro que sabes para qué quiere nuestro apellido. Sabes que quiere ser el rey de Férenix.

—Eso es una tontería. Férenix no tiene rey ni lo tendrá —asegura.

—Férenix puede convertirse en un reino. Hay mucha gente interesada en restaurar la monarquía.

—Arturo, no es que me quiera entrometer en vuestra conversación —dice Norma—, pero deberías cuidar a tu padre. Las situaciones de estrés no le convienen.

—El estrés no le conviene a nadie —respondo, al tiempo que doy un trago de mi zumo de naranja—. No quiero ponerle nervioso. Solo quiero saber algunas cosas.

—Sabes todo lo que hay que saber, Arturo —me reprocha papá—. Ya te lo he contado todo y hemos hablado del asunto de Stromber y de nuestro apellido. Haz el favor de no insistir.

—No insisto. Solo quiero aclararlo todo. Cuéntame a qué viene ese cambio de actitud, papá. Y no me vengas con eso de que me quieres proteger.

—¿Qué quieres saber exactamente?

—Todo, papá, lo quiero saber todo —digo—. Desde la noche de mi nacimiento hasta la venta de nuestro apellido.

—La historia de tu nacimiento, cuando tu madre murió, es tan sencilla como trágica. Desgraciadamente, suele ocurrir hasta en los hospitales. Hay mujeres que mueren cuando dan a luz a sus hijos. Por eso creo que no hay nada más que contar.

—Quiero saber si murió para que yo naciera.

—Murió por las circunstancias de tu nacimiento, en pleno desierto, sin ayuda médica. ¡Fue un accidente!

—¿El pergamino de Arquimaes estaba allí por casualidad? ¿Cuándo lo encontraste? ¿De dónde salió? ¿Quién te sugirió que me envolvieras en él?

—¡Espera, espera, espera!… ¡Me estás volviendo loco con tantas preguntas!… No recuerdo dónde y cuándo encontré ese pergamino. Supongo que estaba por ahí, entre los otros libros. Lo cogí porque me pareció interesante y quería descifrarlo… Esa noche se desató una tormenta de lluvia y hacía mucho frío… Usamos el pergamino para protegerte.

—Pero ¿de quién fue la idea? —pregunto—. ¿De mamá? ¿Tuya?

—No sé… Creo que fue de Mahania, pero no estoy seguro. Yo se lo di a mamá, eso es todo. ¿Qué tiene de raro?

Nos quedamos en silencio durante unos segundos, para digerir la información que papá acababa de darnos y que nos ha dejado inquietos. Por experiencia sé que cuando dice que no se acuerda de algo, es que no quiere entrar en detalles. Por eso, a veces tengo que provocarle para que hable.

—Por cierto —digo, para mostrar el último as de mi manga—, el comité afirma que soy Arturo Adragón, el verdadero rey de Arquimia. ¡Quieren nombrarme rey!

Papá se levanta, visiblemente enfadado. Deja un billete al lado de la nota, coge su chaqueta y se la pone.

—¡No dejes que te enreden! ¡Todo eso es un cuento! ¡No eres rey de nada! ¡No lo permitiré! ¡Vámonos de aquí, que este sitio me pone de los nervios! ¡Ya hemos visto demasiados aviones!

ALEXIA se había sentado sobre una banqueta de madera, ante una mesa, con su estandarte de la nueva legión, que ondeaba al viento de la mañana. Hacía mucho frío y todo el mundo sabía que la caída de la nieve estaba próxima. La gente pasaba ante la bandera sin prestar atención. Nadie se había interesado por su proyecto.

—¡Busco voluntarios y voluntarias para formar una legión! —gritaba cada vez que alguien pasaba cerca—. ¡Yo, Alexia, seré la jefa! ¡Buena paga y oportunidad de conseguir buenos botines! ¡Apuntaos ahora mismo!

Pero su discurso le era indiferente a todo el mundo. Un pequeño grupo de niños se había aproximado para verla de cerca, pero poco más.

—¿Qué haces? —preguntó Crispín—. ¿Qué es ese estandarte?

—Es el de mi legión. ¡La Legión Alexia, del Ejército Negro!

—¿Lo sabe Arturo?

—Sí. Tengo su permiso. El es el jefe del Ejército Negro, pero yo soy general de la Legión Alexia, que forma parte del Ejército Negro. ¿Está claro?

—Oh, sí… Lo he entendido. ¿Cuentas con muchos soldados?

—De momento soy la única.

Los chiquillos, a su lado, sujetaban el palo del estandarte que, a causa del viento, se tambaleaba.

—Pues si sigues así, te perderás la batalla de Carthacia.

—Si es necesario, iré yo sola. Te aseguro que este estandarte estará en esa batalla.

—No creo que consigas muchos voluntarios. Tendrías que demostrar que eres capaz de luchar —insistió el joven escudero.

—Sabes que sé luchar. He peleado contra hombres más grandes que yo. Y he ganado siempre.

—Eso lo sabes tú, pero nadie más. Deberías demostrarlo, o ningún soldado o caballero querrá luchar bajo tu bandera.

—¿Y cómo lo hago? ¿Entro en las casas y les obligo a alistarse?

—No. Te propongo que luches conmigo para que vean que eres capaz de luchar con un hombre.

—¿Una demostración?

—Sí, una demostración de valor, princesa —respondió Crispín, con su espada en la mano.

Alexia aceptó el desafío y se puso en pie.

—Veamos de qué estás hecho, escudero.

—Lo mismo digo, princesa.

Los aceros se cruzaron con violencia y produjeron un estruendo que llamó la atención de quienes estaban cerca. Crispín se esforzó en mantener el tipo, pero tuvo que reconocer que Alexia era una gran guerrera y que tenía más fuerza de lo que parecía.

Ante el empuje de Alexia, Crispín se vio obligado a sujetar la empuñadura con las dos manos. El mandoble venía con la fuerza de un caballo. Crispín recibió el impacto en el centro de la hoja y el golpe se repartió por todo su cuerpo. Como la princesa había gastado muchas energías en los ataques, aprovechó para tomar la iniciativa.

Ella retrocedió para evitar el ataque de Crispín. Los aceros volvieron a ser golpeados una y otra vez, con furia, con maestría.

Los chiquillos, encantados por el espectáculo, gritaban y reían. Algunas personas se detuvieron para observar la pelea, mientras otros se retiraban para evitar ser lastimados. En poco tiempo, el coro de curiosos aumentó.

La demostración de esgrima de Crispín y Alexia era tan espectacular que algunos soldados y varios caballeros se quedaron a observar y se sintieron admirados.

De repente, Alexia retomó fuerzas y atacó sin cuartel al escudero, que se vio obligado a retroceder. Los que entendían de armas se dieron cuenta de que la princesa era una auténtica maestra en el manejo de la espada.

—¡Me rindo! —exclamó Crispín, levantando los brazos en señal de derrota—. ¡Has ganado, princesa Alexia!

—¿Te rindes? —preguntó en voz alta, con la punta de la espada sobre el pecho del joven—. ¿Te das por vencido?

—¡Sí! ¡Me apunto a tu legión! ¡Seré tu primer soldado!

—¡Serás mi oficial! ¡Firma aquí!

Crispín, absolutamente agotado, enfundó su espada y se acercó a la pequeña mesa de madera. Ella mojó la pluma en la tinta y se la entregó.

—Haz una cruz aquí —le ordenó— y entrarás en la Legión Alexia.

—¿Qué es la Legión Alexia? —preguntó un soldado—. ¿Quién es el jefe de esa legión?

—La Legión Alexia está bajo mi mando, soldado. ¿Quieres formar parte de ella?

—¿Qué gano con ello?

—Honor, fortuna y gloria —respondió Alexia—. ¡Tendrás el honor de estar bajo el mando de Alexia y de Crispín, el oficial que ha sido escudero de Arturo Adragón! ¿Firmas?

El hombre dudó durante unos segundos, pero cuando Crispín le puso la mano sobre el hombro, sus dudas desaparecieron.

—Me llamo Hugo —dijo—. Dame esa pluma y pondré una señal.

—A partir de ahora te llamas Hugo de la Legión Alexia, del Ejército Negro.

Una muchacha de unos quince años se acercó a Alexia.

—Eres la princesa Alexia, ¿verdad?

—Sí. Y ahora también soy general de esta legión.

—¿Aceptas mujeres?

—Acepto a personas valientes. Me da igual que sean hombres o mujeres.

—Tengo que convencer a mis padres.

—Firma aquí y yo te ayudaré a convencerlos. ¿Cómo te llamas?

—Narcia.

—Bien, Narcia, ya formas parte de la Legión Alexia.

Crispín observaba a los nuevos voluntarios con una sonrisa en los labios.

* * *

Arturo y Arquitamius estaban en la cueva del riachuelo, cerca del agua, frente a frente.

—Hoy vas a aprender algunas técnicas de esgrima —dijo el alquimista—. Tu gran ventaja es tu espada alquímica, pero si no aprendes a manejarla con astucia, no te servirá de nada. Piensa que esa espada, aunque tiene vida propia, solo hará lo que tú le pidas.

—Ya me ha salvado la vida —respondió Arturo—. La manejo bien.

—Cierto, pero a partir de ahora le vas a sacar más provecho.

Se acercó a Arturo, desenfundó la espada de su cinto y la clavó en el suelo.

—¡A partir de ahora, esta espada vale por cien! —exclamó mientras la señalaba con el dedo.

Entonces la espada se reprodujo y cien espadas alquímicas surgieron del suelo, clavadas alrededor de la original.

—¡O por mil! —las espadas volvieron a multiplicarse hasta alcanzar el millar.

Arquitamius agarró la empuñadura de la verdadera espada alquímica y se la devolvió a Arturo.

—En realidad, esta espada vale por todo un ejército —le dijo en voz baja, casi en tono confidencial—. Pero eso no lo sabe nadie. Y te aconsejo que guardes el secreto. Cuando te hagan falta, vendrán en tu ayuda.

Arturo no daba crédito. Su maestro acababa de hacerle una demostración inimaginable.

—De momento me basta con un ejemplar —dijo Arquitamius, en tanto cogía una y hacía desaparecer todas las demás.

—¿Qué hacéis?

—¡Quiero ver cómo el alumno supera al maestro! —respondió, en guardia.

—Pero, maestro —replicó Arturo—. Yo no puedo luchar con vos.

—¿Por qué no? ¿Es que tienes miedo de un anciano? ¡Venga, vamos, ataca!

Después de pensarlo un poco, Arturo decidió que debía seguir las órdenes de su maestro y se lanzó contra él, espada en mano. Pero Arquitamius, que esperaba su ataque, se zafó hábilmente y le colocó en situación de desventaja.

—Tienes que ser más rápido, Arturo —le reprendió Arquitamius—. Debes prever el movimiento de tu atacante.

—Eso es difícil. A veces lo consigo, pero…

—Escucha a tu espada —le aconsejó—. Ella te lo dice todo. Aprende a hablar con ella. Aprende a hablar con Adragón.

Arturo se dio cuenta de que hasta ahora, y a pesar de todos sus combates con la espada, incluso ciego, apenas le había sacado partido a su arma. Arquimaes le había desvelado varios secretos, pero Arquitamius le abría las puertas de un mundo nuevo.

—No es suficiente ser inmortal —le advirtió Arquitamius, en tono jocoso—. Si quieres vivir eternamente, debes ser más astuto. La astucia es lo que prolonga la vida. Más que ninguna otra cosa.

CUANDO Metáfora y yo llegamos a casa de Mireia, ya hay mucho ambiente. Reconozco algunas caras, pero otras me resultan desconocidas. Todo indica que va a ser una buena fiesta.

—Hola, Arturo —dice Mireia mientras me da un beso, muy contenta de vernos—. Gracias por venir. Tuve miedo de que no te atrevieras.

—Ya ves, aquí estoy —digo al entregarle un paquetito envuelto con lazos—. ¡Feliz cumpleaños!

—¡Estamos! —exclama Metáfora—. Gracias por invitarnos.

—¡Vaya, un regalo de mis mejores amigos! —dice Mireia—. ¿Qué será? ¡Un osito de peluche!

—Espero que te guste —bromea Metáfora—. Nos ha costado mucho encontrar algo apropiado para ti.

—¿Un peluche? ¿A mi edad? —exclama—. ¡Qué originales sois!

—Entrad, entrad. No os quedéis en la puerta —indica Cristóbal, que está a su lado, al comprobar que se pone roja de rabia—. Hay mucho sitio ahí dentro. ¡Tomad algo! ¡Al fondo hay bebidas!

—¡Después os veo! —añade Mireia—. Voy a atender a los invitados.

Nos mezclamos entre la gente y nos acercamos a la mesa de las bebidas, que está repleta.

—¿Qué quieres tomar, Metáfora? —le pregunto.

—No sé para qué hemos venido —dice—. Mireia es cada día más tonta. No la aguanto. Es una falsa… «Gracias por venir, Arturo»… ¡Bah!

—Toma, un refresco. Está frío…

—¿Es que no te das cuenta de su juego? —cuestiona según agarra la botella.

—Pues… no. No sé a qué te refieres.

—¡Trata de seducirte! —me advierte—. Pero si se nota a la legua.

—Por favor, Metáfora, no exageres. Es historia pasada. Ya lo intentó y le salió rana. Sabe que no tiene nada que hacer conmigo —le recuerdo.

—¡Quien no lo sabe eres tú! —responde, un poco nerviosa—. Anda, termina de tomarte eso y vámonos de aquí.

Vaya, y yo que pensaba que iba a pasar un rato relajado.

—¡Eh, Arturo, mira! —exclama Horacio, cortándome el paso—. ¡Yo también tengo un dragón!

Efectivamente, se ha pintado un dragón parecido al mío sobre el rostro.

—El mío está hecho con un rotulador —explica—. No como el tuyo, que es de verdad y es peligroso.

—Déjame en paz, Horacio —le pido—. Solo he venido a saludar a Mireia.

—Entonces, ¿no tienes que ir hoy a ver al psicólogo? —pregunta en tono de burla—. ¿Ya no te van a hipnotizar?

—Horacio, olvídame —le advierto—. He venido a tomar algo y no quiero líos.

—Supongo que no vendrás a buscar pelea, ¿verdad? —interviene Willy, uno de sus amigos más violentos.

—¿Vas a sujetar a tu animalito o tendremos que llamar a la policía? —añade Charlie.

—¿Animalito? —pregunta Mireia, acompañada por Cristóbal—. ¿A qué animalito os referís? No hablaréis de mi osito, ¿verdad?

—¡A ése! —exclama Willy señalando el dibujo de mi rostro—. ¡Al monstruo de tinta!

—¡No digas tonterías! —le responde Cristóbal—. ¡Es un dibujo de tinta!

—Calla, mocoso, no te metas —le dice con un empujón.

—No creo que me estropee la fiesta, ¿verdad, Arturo? —ironiza Horacio—. ¡Ahora somos iguales! ¿Eh?

—He venido en son de paz —contesto—. No he dicho nada ni me he metido con nadie.

—Soy testigo —dice Metáfora—. Han venido a provocarle.

—Es que su sola presencia ya es un peligro —comenta Horacio—. ¿Cómo sabemos nosotros que esa bestia no nos va a atacar?

—Ya lo hizo una vez y puede volver a hacerlo —advierte Charlie.

—Tuve que defenderme.

—Le atacasteis con un bate de béisbol —explica Metáfora—. Fue en defensa propia.

—Sí, yo hubiera hecho lo mismo —se entromete Cristóbal.

—¿Llamas defensa propia a un truco de magia que tiene dientes y que muerde a la gente? —pregunta Mireia—. ¿Te das cuenta de lo que dices?

—No puedo creer lo que oigo —interviene una chica que acompaña a Horacio—. ¿De verdad ese dibujo os atacó? ¿Queréis tomarnos el pelo?

—Estáis locos —dice otra—. Yo no creo en la brujería.

Horacio da un paso adelante y se me acerca.

—¿Por qué no les haces una exhibición? —pregunta en plan provocativo.

—Sí, no nos dejes como mentirosos —le apoya Willy—. ¡Venga, sácalo a pasear!

—¡Dejad de provocarle! —grita Metáfora—. ¡Dejadle en paz!

—Vaya, ya sales otra vez en su defensa —dice Mireia—. ¿Por qué no permites que haga lo que quiera? ¡Venga, Arturo, demuéstranos que tu dibujo es mágico!

Doy un paso atrás para dejar claro que no voy a entrar en su juego, pero veo que Horacio sigue empeñado en ponerme en evidencia. Evidentemente tiene algo contra mí. No pierde ocasión para atacarme.

—¡Eres un cobarde, Arturo! —me increpa Charlie—. ¡Solo sacas tu bicho cuando no hay nadie!

—Es peor que eso —añade Willy—. ¡Él es el monstruo!

—Recurre a esa bestia para que haga lo que él no se atreve a hacer —argumenta Horacio—. ¡Es una rata!

Miro a Metáfora para que sepa que me voy a retirar. Esta situación no es buena para mí. Si siguen así, puede pasar cualquier cosa.

—Nos vamos —dice Metáfora, en plena discusión—. Nos vamos ahora mismo.

—Venga, Metáfora, no seas borde —dice Mireia, en plan amistoso—. Deja que Arturo resuelva la situación. Ya es mayorcito para enfrentarse a sus asuntos. ¿Verdad, Arturo?

—Por eso nos vamos —digo—. Adiós.

Me doy la vuelta, dispuesto a marcharme, pero…

—¡De eso nada! —dice Willy, con la mano sobre mi hombro—. ¡Tú te quedas aquí y nos enseñas a todos ese bicho! ¡Ahora mismo! ¡Quiero verlo!

—¡Y yo! ¡Venga! —le apoya Charlie—. ¡Saca a ese bicharraco que tienes sobre la cara!

—¡Sí! Deja que todo el mundo pueda ver que eres un número de circo —se ríe Horacio—. ¿O necesitas un látigo para domarlo?

—¡Ya está bien! —grita Metáfora—. ¡Dejadle en paz!

—Vaya, o viene en su ayuda un monstruo o lo hace una chica —se burla Charlie—. ¡Eres un maldito cobarde!

—¡Venga, Arturito! ¡Queremos ver a tu animalito! —insiste Willy, en plan provocador.

Me aguanto las ganas de responderles como merecen. Sé que si lo hago puede ser peligroso, y nadie me lo perdonaría.

Me dirijo hacia la puerta, decidido a salir. No voy a dejar que las provocaciones me afecten. Metáfora me sigue… pero alguien nos impide abrir la puerta. Dos chicos, grandes como armarios, nos cierran el paso.

—Queremos ver tu magia —dice uno, en plan amenazante.

—Ahora —dice el otro, con el mismo tono.

Por lo menos me queda el consuelo de haberlo intentado. Aunque haya sido en balde.

—Está bien, vosotros lo habéis querido —digo con firmeza—. Recordad que yo no quería.

—No nos asustas, Caradragón —dice Horacio—. Ni tú ni tu animal nos dais miedo.

—No le hagas caso, Arturo —me advierte Metáfora—. ¡Quiere que reacciones!

Sé lo que pretenden, por eso no voy a darles lo que piden. Tengo una sorpresa.

Doy un salto y subo a una silla. Extiendo los brazos, abro la boca y muestro los dientes, igual que un dragón.

—¡Grrrrrrrrrrr!

Me inclino como si estuviera a punto de emprender el vuelo y agito los brazos de forma exagerada.

—¡Grrrrrrrrrrr!

—¿Eso es lo único que puedes hacer con tu dragón? —pregunta una chica mirando a Horacio—. ¿Es lo que os hizo la otra noche? ¿Os asustó con esto?

Entonces pongo mi mano derecha sobre el dibujo de mi frente, muevo los dedos y retuerzo la muñeca, como si fuese el vuelo de un dragón.

—¿Quién quiere ser devorado? ¡Grrrrrrrrrrr! ¿A quién voy a darle un mordisco en la yugular? ¿A ti, Horacio?

Doy un salto y me planto inesperadamente ante él y, antes de que pueda reaccionar, paso la mano sobre su frente, le emborrono su dibujo y le mancho toda la cara.

Horacio, estupefacto, no reacciona; los demás se ríen de él.

—¿Qué has hecho? —grita, con la vista puesta en el espejo de la cómoda. Al verse con la cara manchada, se pone rojo de ira—. ¡Eres un payaso! —exclama—. ¡Como tu padre! ¡Deberían encerraros en un manicomio! ¡Con tu abuelo!

Cristóbal se troncha, lo que le irrita aún más.

Horacio, que se siente humillado, se abalanza contra mí con el puño en alto, dispuesto a darme en la cara. Reacciono con mucha rapidez y le golpeo justo antes de que lo haga él. Cae al suelo, de espaldas, entre las risas de los demás. Willy y Charlie corren en su ayuda y los tres forman un muro que viene hacia mí, dispuestos a zurrarme.

—¡Ahora verás lo que es bueno! —amenaza Horacio—. ¡Has cometido un error!

—¡Alto! —grita Metáfora, con los brazos en alto—. ¡Si le ponéis las manos encima, llamo a la policía!

—¡Me acaba de pegar! —alega Horacio—. ¡Ha venido a buscar bronca!

—¡Tenemos que defendernos! —añade Willy.

—Está bien —dice ella, con el móvil preparado para hacer una llamada—. Se lo explicaréis a la policía.

Dan un paso atrás. Está claro que la advertencia de Metáfora ha surtido efecto. Mireia, que se da cuenta de que si llama a la policía se va a quedar sin invitados, decide intervenir.

Solo Horacio parece dispuesto a seguir adelante.

—¡Pagarás esto con creces! —dice en tono amenazante—. ¡Te lo juro!

—¡Ya está bien! —grita Mireia ante Horacio—. ¡No habrá pelea! Hemos venido a divertirnos. ¡Música!

—¡Venga! —grita Cristóbal, para aliviar el ambiente—. ¡A bailar! ¡Aquí no ha pasado nada!

Mireia se acerca cuando Metáfora y yo abrimos la puerta.

—Oye, que yo no le he dicho a nadie lo del psicólogo —dice a modo de disculpa—. Os aseguro que yo no he sido.

Cristóbal nos mira, en tono de disculpa. Sabe que ha metido la pata.

—Vale, no importa —digo—. Nos vamos. Adiós.

Bajamos la escalera, salimos a la calle y nos dirigimos hacia casa.

—Has hecho bien —dice para animarme—. No vale la pena poner todo en peligro por culpa de esos idiotas.

—No creas que estoy muy convencido —digo—. A veces es mejor dar una buena respuesta.

—Creo que se la has dado. Les has dejado en ridículo.

—Sí, eso me temo.

ERA una noche fría. Había empezado a nevar y el valle de Ambrosia estaba cubierto de una ligera capa blanca. Arturo y Alexia se habían refugiado en su tienda de campaña para cenar juntos. Sabían que, a partir del día siguiente, su intimidad desaparecería. La campaña militar que se avecinaba prometía ser larga y dura.

—¿Cuántos soldados tiene la Legión Alexia? —preguntó Arturo, con una copa de aguamiel en la mano.

—Treinta —afirmó Alexia—. Tres son mujeres.

—¿Mujeres? ¿Se han alistado?

—Sí. Me han visto pelear y quieren unirse a mi legión. Son tan valientes como los hombres.

—No lo pongo en duda, pero ya sabes que en el campo de batalla no se hacen distinciones.

—No te preocupes por eso. Sabrán defender su vida. Yo las enseñaré.

—Entonces estarán bien preparadas —dijo Arturo.

—Por cierto, Crispín también se ha alistado —añadió la princesa.

—¿Forma parte de tu legión?

—Sí, luchó conmigo y me ayudó a reclutar a los primeros voluntarios.

—Es un gran chico —reconoció Arturo.

—Yo también luché contigo aquí, en Ambrosia, hace mucho tiempo —le recordó la princesa—. ¿O lo has olvidado?

—¿Cómo olvidarlo? Creo que ese día acabé de enamorarme de ti —reconoció Arturo.

—¿Cuando luchamos?

—Cuando te conocí. Rías y tú me torturabais en Demónika. Nunca olvidaré tu voz de aquel día… ni tus palabras: «Te recuerdo que hablas con la princesa Alexia, hija de Demónicus, futura Gran Maga de las Tierras Pantanosas…». ¿Te acuerdas?

—Es increíble. Eso es exactamente lo que dije —aseveró la princesa.

—Nunca la olvidaré. Siempre he recordado que hablaba con la princesa Alexia, la futura Gran Reina de mi Corazón… Ése es tu reino, mi princesa… La convicción con la que hablaste me conquistó… Y tú, ¿cuándo te enamoraste?

—No estoy muy segura… Empecé a interesarme cuando Morfidio le contó a mi padre cosas sorprendentes sobre ti. Llegó a afirmar que eras inmortal. El día que mataste al dragón me deslumbraste, pero cuando tuvimos nuestra primera pelea… fue definitivo. Me di cuenta de que eras el hombre de mi vida. Luchabas para defenderte e intentaste no abusar de tu fuerza. Tu nobleza me sedujo.

—¿Eso fue lo que me convirtió en el amor de tu vida?

—Concretamente, me convencí cuando me rescataste de los hombres de Oswald —añadió Alexia—. Nadie había puesto en peligro su vida por mí.

—Recuerda que eras mi rehén. Tenía que llevarte conmigo. Nada ni nadie me lo hubiera impedido.

—Lo sé, pero no lo hiciste para retenerme, sino porque estabas loco por mí.

Arturo tardó un poco en digerir aquellas palabras. Había algo que le inquietaba y necesitaba aclararlo.

—Alexia, necesito hacerte una pregunta…

—Creo que sé a qué te refieres… Es sobre la lucha de Émedia, ¿verdad?

—Sí. Tengo que saber si te dejaste matar, porque no consigo quitármelo de la cabeza. ¿Qué pasó realmente?

Alexia tomó un trago de aguamiel, dejó la copa sobre la mesilla y se preparó para hablar.

—Te lo explicaré, Arturo… Desde que intenté descifrar los secretos de las letras que adornan tu cuerpo, supe que dentro de ti había alguien especial. Cuando me secuestraste comprendí que sabías lo que querías. Me llevaste como rehén, pero me percaté de que me capturaste por otro motivo: estabas hechizado por mí, aunque ni lo intuías.

—¿Hechizado? ¿Cuándo lo hiciste?

—Mientras Rías leía tu piel. El era el contacto y te transmitió mi hechizo.

—¿Qué hechizo?

—El del amor, Arturo. Al encadenarte a la columna de mi habitación, quería conseguir algo diferente de lo que parecía, de lo que mi propio padre pensaba. Te encadené a mí, Arturo.

Se quedó sin habla.