ARQUITAMIUS terminó de colocar el último objeto dentro de una alforja, repleta con multitud de utensilios de trabajo que, entre todos, habían recogido.

—Ha llegado la hora de partir —se lamentó el alquimista, como si le costase abandonar su refugio—. He permanecido aquí más de cinco años, pero ha valido la pena. He conseguido dominar a ese monstruo de fuego y he acabado con los terremotos. Ha sido uno de los mejores laboratorios que he tenido nunca. Lo echaré de menos.

—Siempre podéis volver —dijo la reina Astrid—. No creo que nadie venga a ocuparlo.

—Si vosotros lo habéis descubierto, seguro que otros lo harán —respondió el sabio.

—Os podéis quedar en Ambrosia —propuso Arturo—. Arquimaes estará encantado de contar con vuestra ayuda. Arquimia es un gran proyecto que necesita toda la colaboración posible.

—Ya veremos. Queda mucho hasta que lleguemos. Todavía pueden pasar muchas cosas —respondió el alquimista—. Los viajes siempre traen sorpresas.

—También podéis instalaros en el bosque de Amórica —sugirió Crispín—. Mi padre y sus hombres os darían protección. Más de cien arqueros velarían por vuestra seguridad. Allí podríais trabajar a gusto. Nadie os molestaría. También podríais ir al reino de Armadía, la reina que sustituyó a Ballestic, que es buena amiga de mi padre.

—Agradezco vuestras propuestas. De momento tengo un compromiso con Arturo, y luego ya veremos —gritó, tirando de las riendas—. ¡Arre, caballo! ¡Vámonos!

Apenas salieron de la gruta, Arquitamius detuvo su caballo, levantó los brazos y apuntó con ellos hacia la entrada. Emitió algunas palabras que nadie pudo comprender y se produjo un derrumbe que la bloqueó definitivamente.

—¡Ahora es un lugar seguro! —afirmó el sabio—. Nadie entrará.

—¿Por qué habéis hecho eso, maestro? —preguntó Amedia.

—No voy a correr el riego de que algún hechicero venga a aprovecharse de mi trabajo —explicó.

—Pero… si nos lo llevamos todo —respondió con inocencia la muchacha.

—Siempre quedan restos pegados a las rocas, en el ambiente, en el suelo. He trabajado mucho y he dejado huellas por todas partes. Los rastros de la magia son fáciles de seguir para alguien con conocimientos.

Los animales iniciaron la marcha. Arturo y Crispín iban delante de Arquitamius, dirigiendo la comitiva. Astrid cabalgaba detrás; Amedia y Dédalus iban a pie, a su lado.

Los libros, pergaminos y demás objetos estaban distribuidos sobre las tres monturas, que, a causa del sobrepeso, iban despacio.

Unas horas después perdieron de vista los Tres Volcanes, ya silenciosos e inactivos. Sobrepasaron el lugar en el que lucharon encarnizadamente contra los monstruos de fuego y vieron que los restos del caballo muerto durante el combate prácticamente habían desaparecido. Los carroñeros habían hecho su trabajo con rapidez.

Anduvieron una larga jornada para cruzar el desfiladero y bordearon la zona en la que habían batallado contra Rugiano y sus soldados, los terribles purgadores.

Docenas de espadas clavadas en el suelo, junto a yelmos, escudos y otros objetos, señalaban las tumbas de los purgadores muertos. Antes de retirarse, los compañeros que sobrevivieron hicieron el esfuerzo de proteger sus restos de las bestias carroñeras, que abundaban en esta región.

Recordaron a Horades, del que no habían vuelto a tener noticias, pero no lo nombraron. Dieron por hecho que había huido. Posiblemente fue en busca de un nuevo hogar, harto de soportar tantas persecuciones. Seguramente también se marchó para no encontrarse con Arquitamius.

—Algo no va bien —advirtió Arquitamius, mientras olisqueaba el aire—. En este lugar se ha practicado brujería. Salgamos de aquí lo antes posible.

Forzaron la marcha y, más tarde, alcanzaron las praderas del reino de Rugiano para seguir por el camino principal, que bordeaba el castillo y debía llevarlos a la lejana Ambrosia.

—Maestro, si fueseis un gran mago, inventaríais algo para acortar nuestro viaje —sugirió Crispín mientras comían—. Este trayecto se puede hacer tan largo que hasta me salga barba.

—¿Acaso dudas de mi capacidad para dominar los elementos, muchacho? —preguntó el sabio—. ¿Crees que no soy capaz de llevarte volando al lugar que me indiques?

—Oh, no, maestro. He visto cómo habéis sometido a esa bestia de fuego —respondió el escudero—. Solo digo que llegaremos agotados a Ambrosia. Y que si podemos evitarlo, pues…

—No soy un hechicero de feria que hace magia casera para solucionar problemas domésticos. Soy Arquitamius, el maestro de los maestros. ¿Entiendes?

—Lo siento. Solo intentaba bromear un poco.

—Pues contén tu lengua, escudero, y mide tus palabras si no quieres desatar mi furia —respondió Arquitamius, lanzando un poderoso remolino de aire contra el joven, que tuvo que agarrarse con fuerza a una roca para no salir volando.

—No lo volveré a hacer, maestro —se disculpó de nuevo, cuando su cuerpo se estabilizó.

—Eres un gran escudero, pero si quieres llegar a ser un gran caballero debes aprender a comportarte —le sugirió Arquitamius—. ¿Entendido?

No se volvió a hablar del tema. Aunque a todos les hubiera gustado acortar el viaje, prefirieron mantenerse en silencio.

Lo más importante para Arturo era que el sabio había accedido a acompañarle. Y eso le bastaba. De ninguna manera quería disgustar al gran alquimista.

—No le vuelvas a provocar —le pidió.

—No lo haré más, Arturo —respondió humildemente Crispín—. Lo siento.

Arquitamius se dio cuenta de la reprimenda, pero no dijo nada.

* * *

Frómodi, Górgula y Escorpio buscaron un sitio para descansar. A pesar de haber galopado a gran velocidad, algunos soldados consiguieron seguirlos, lo que les obligó a huir durante más de media jornada para perderlos de vista. Estaban agotados.

Al anochecer encontraron una cueva natural rodeada de árboles. Se instalaron en ella e hicieron una fogata. Como no llevaban comida, tuvieron que conformarse con algunas moras y otros frutos silvestres que recogieron por las inmediaciones.

—Somos unos fracasados —dijo Górgula—. Nos pasamos la vida huyendo.

—¿Te rindes, vieja bruja? —le reprochó Frómodi—. Creía que tenías más agallas y que eras más ambiciosa.

—¿Crees que no he luchado bastante en esta vida? ¿Que no he peleado para salir de la pobreza?

—Creo que has perdido el tiempo durante toda tu vida —respondió Frómodi—. No has hecho más que fallar.

—Querido rey Frómodi —empezó a decir Górgula—. Creo que no entiendes que…

—¡No me llames Frómodi! ¡Ya no soy rey! ¡Vuelvo a ser el conde Morfidio! ¿Entiendes?

—Claro que sí, mi señor —aceptó Górgula.

—¿Lo has entendido, Escorpio?

—Sí, mi señor. Lo prefiero. Siempre me he entendido mejor con el conde Morfidio que con el rey Frómodi.

—Sigue con tu historia, bruja.

—Yo pude ser reina, conde Morfidio. Fui hechicera de ese campamento de proscritos… Dos veces tuve al tal Arturo en mis manos. Las mismas que estuve a punto de despellejarle. Y ahora estoy a un paso de encontrar esa tinta mágica.

—Te olvidas de tu hijo —la interrumpió Morfidio—. ¿No es verdad que tuviste un hijo al que abandonaste? ¿O se lo entregaste a los monjes?

—¡No hables de eso! ¡Es mentira! ¡Es un bulo que algunos contaron para desprestigiarme ante Benicius! ¡Yo no he tenido ningún hijo!

—¡Claro que lo has tenido! —añadió Morfidio, furioso—. ¡Todo el mundo sabe que lo abandonaste!

Escorpio arrojó algunas ramas al fuego y lo reavivó.

—Muchos niños abandonados acaban en manos de los monjes —dijo el espía, removiendo las brasas—. Lo sé muy bien.

—¿Quiénes son tus padres, Escorpio? —preguntó el conde, llenándose la boca de moras silvestres—. ¿Lo sabes?

—No —respondió Escorpio—. Espero que hayan muerto. He vivido muy bien sin conocerlos. Y ahora que voy a ser rico, no me hacen falta. En realidad, nunca los he necesitado.

—Es hora de dormir —comentó Morfidio—. Me da igual quién sea hijo de quién. Algunos padres hacen cosas muy raras con sus hijos. Los tienen, los venden, los regalan, los repudian…

—Algunos hijos también hacen «cosas raras» con sus padres, ¿verdad, conde? —dijo Górgula en tono irónico.

Morfidio desenfundó su daga y la agarró del cuello, presionándolo con la punta de su arma.

—¡No me provoques, bruja del demonio! —amenazó—. ¡Podría matarte!

—¡Lo siento! ¡Lo siento! —se retractó Górgula—. ¡No quería ofenderte!

—¡Si vuelves a provocarme te rebanaré el cuello! —advirtió, mientras retiraba el arma—. ¡No vuelvas a hacerlo!

* * *

Cuando divisaron el castillo de Rugiano estaban agotados. Crispín propuso acampar y que siguieran camino al día siguiente.

—Debemos entrar en el castillo —propuso Arturo—. La muerte de Rugiano puede provocar una lucha de poder. Devolveremos el trono a la reina Astrid. Ahora es suyo.

—No estoy segura de querer gobernar —terció Astrid—. No quiero volver a ese siniestro lugar. Reniego de este reino maldito.

—No podéis renunciar, señora —añadió Dédalus—. Si el trono está vacío, habrá guerras intestinas y correrá mucha sangre inocente.

—Supongo que tenéis razón, pero mi corazón se niega a volver a ocupar el trono que compartí con Rugiano. Si es la única forma de evitar un derramamiento de sangre, mañana entraremos en el castillo y me presentaré ante la corte —explicó Astrid, asumiendo su responsabilidad.

—Es lo mejor —afirmó Arquitamius—. Un reino sin gobernante es muy peligroso. Puede morir mucha gente.

Pasaron la noche al raso y se repartieron las guardias. Era necesario mantener todas las precauciones posibles. El reino de Rugiano se había convertido en un lugar demasiado inseguro, donde el desorden y el caos campaban a sus anchas. Por eso se apartaron del gentío e intentaron pasar desapercibidos.

Al amanecer emprendieron la marcha hacia el castillo. Cuando se acercaban salió a recibirlos una patrulla de seis soldados y un oficial.

—Reina Astrid, soy el caballero Cordian —dijo el hombre que la dirigía—. Os escoltaremos hasta la fortaleza.

—Gracias por vuestra protección —respondió la reina, sorprendida—. ¿Cómo habéis sabido de mi llegada?

—Hay ojos por todas partes, majestad —respondió el caballero—. Y mucha gente dispuesta a contar lo que ve a cambio de unas monedas.

Los acompañaron hasta la puerta del castillo, donde fueron recibidos por un grupo de soldados que, en el puente levadizo, rindió honores a Astrid.

—Os llevaré a la sala del trono, majestad —explicó el caballero Cordian—. Nadie os molestará.

Astrid sonrió, agradecida. Mientras los soldados acompañaban a Arturo y a sus amigos al establo, la reina fue conducida a la sala de audiencias.

—No lo entiendo —dijo Crispín, suspicaz—. Se suponía que este lugar estaba a punto de estallar por la conquista del poder. Sin embargo, todo parece normal.

—Tienes razón, amigo Crispín —respondió Arturo, un poco extrañado—. A estas alturas deben de saber que su rey ha muerto. Es muy extraño.

—Es posible que se haya impuesto la cordura —sugirió Amedia—. A lo mejor esperaban el retorno de Astrid, pues, al fin y al cabo, es su reina.

—No nos hagamos ilusiones —les corrigió Dédalus—. En este lugar nada puede mejorar. Está totalmente contaminado por la corrupción.

—Quizá tengas razón —reconoció Arquitamius—. Pero esta gente no actúa como cuando acaba de morir un rey. Aquí pasa algo raro.

—Dentro de poco sabremos qué ocurre —sentenció Arturo—. De momento, no nos separemos. Mantengamos nuestras armas al alcance de la mano. Por si acaso.

¡ARTURO!

—¿General? ¿General Battaglia? —pregunto, asombrado por aquella inesperada llamada telefónica.

—¡He vuelto!

—¡General! ¡Qué alegría! ¿Cuándo ha llegado?

—Anoche. Quiero verte, chico. Tengo mucho que contarte. He descubierto cosas muy importantes, información que te interesa. ¡Debemos hablar!

—Mañana…

—¡Esta misma tarde! ¡Ven a mi casa a las cinco! —propone.

—Es que tengo que ir a…

—Te espero a las cinco. No faltes.

—De acuerdo. Allí estaré, puntual como un reloj.

—¿Vas a venir con Metáfora? —pregunta.

—¿No quiere que vaya? —le pregunto, algo desconcertado—. ¿La invito o no?

—Decídelo tú. No sé si es conveniente que se entere de las cosas que voy a desvelarte. Tú verás.

—De acuerdo, general. Veré lo que hago. Hasta luego.

* * *

Cuando le he contado a Metáfora la llamada de Battaglia, ha decidido acompañarme.

—Dime, ¿qué te ha dicho exactamente?

—Ya te lo he explicado. Dice que tiene muchas novedades que contarme y que ha descubierto cosas nuevas. No sé nada más.

—Pero ¿a qué vienen esas prisas? ¿Es que no puede esperar?

—Bueno, ya le conoces. Cuando algo le urge se pone insoportable —le disculpo—. Por eso es mejor ir a verle y zanjar el asunto. Así nos enteraremos de todo, ¿vale?

Llegamos a su portal y tocamos el timbre del telefonillo automático.

—Somos nosotros, general —anuncio—. Metáfora y Arturo.

—¡Pasad, pasad! —dice alegremente—. ¡Os abro!

La puerta se abre y entramos en el portal, que está vacío. Subimos en el ascensor y llegamos a su planta, donde nos espera.

—¡Arturo! ¡Ven a mis brazos, chico!

Me estrecha con tantas ganas que tengo que hacer grandes esfuerzos para respirar.

—Hola, Metáfora —dice, mientras la besa en las mejillas—. ¿Qué tal estás?

—Bien, muy bien —responde ella—. ¿Qué tal el viaje?

—Muy productivo. He descubierto cosas asombrosas. Entrad y os cuento todo lo que sé. Pasad, pasad…

Nos lleva hasta el salón y nos pide que nos sentemos. Está eufórico y deseoso de hablar.

—¿Queréis un té o alguna otra cosa? —nos pregunta señalando una bandeja—. ¿Algo de comer?

—Queremos escucharle, general —responde Metáfora—. Estamos deseando oír su experiencia.

—¿Ha tenido un buen viaje? —pregunto—. ¿Se ha divertido?

—Ha sido increíble. Me ha pasado de todo. Me han asaltado, me han robado, me han perseguido… No os podéis hacer idea de todo lo que me ha ocurrido. Podría escribir un libro. He vivido una aventura increíble.

—¿Ha encontrado a ese Ejército Negro que tanto le obsesiona? —pregunta Metáfora—. ¿Ha descubierto pistas?

—¡Sí! ¡Lo sé casi todo sobre él!

—Pero, general… usted mismo dijo que el Ejército Negro no existía —le recuerdo—. Afirmó que no era lo que parecía…

—Y tenía razón. Ese ejército era otra cosa distinta de lo que yo pensaba. ¡Es algo inimaginable!

—Pues cuéntenoslo —pide Metáfora—. Estamos ansiosos por saber qué es.

—Todavía no. No puedo contarlo hasta que llegue el momento. Debo conservar el secreto.

—¿Qué dice? ¡Nos ha hecho venir aquí con prisas y ahora nos sale con esto! ¿Nos toma el pelo? —se queja Metáfora, indignada—. ¿Por qué no nos lo puede contar?

—No os enfadéis. Estoy en contacto con un grupo de personas que está estudiando toda mi información. Me avisarán cuando llegue el momento de hablar. Debéis tener paciencia.

Me acerco a la tetera que está sobre una mesilla. Me sirvo una taza y le echo azúcar.

—General, ¿quiénes son esas personas? —pregunto—. ¿Son quienes le han pedido que busque al Ejército Negro?

Hace un breve silencio.

—Todavía no puedo revelar sus nombres —reconoce.

—¿Para quién trabaja, general Battaglia? —insisto.

—Para gente que te aprecia, Arturo. Quieren tu bien y desean protegerte —confiesa finalmente—. Puedes confiar en nosotros.

Metáfora se levanta de un salto.

—¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Quienes son esas personas? ¡Haga el favor de hablar claro!

—Es lo que hago —responde Battaglia—. Os estoy hablando con la máxima claridad. Fui enviado por estas personas en busca del Ejército Negro, pero no puedo daros sus nombres… Todavía no me lo permiten. Pero están a favor de Arturo. Todos le apoyamos.

—¿Me apoyan? ¿Cómo que me apoyan? ¿En qué me apoyan?

—¡Que no puedo decirlo!

—Entonces, ¿para qué nos ha llamado? —pregunta Metáfora, nerviosa—. ¿Para qué nos ha hecho venir si no puede contar nada?

—Bueno… hay algunas cosas que sí os puedo contar. Puedo daros algunos detalles de mi viaje, pero necesito hacerle a Arturo algunas preguntas.

—O sea, que me ha llamado para interrogarme y no para contarme cosas —digo—. ¿No será un agente secreto?

—¿Qué dices, chico? ¡Nunca me he dedicado al espionaje!

—Pues acaba de demostrarnos lo contrario —le reprende Metáfora—. Tiene más secretos que el pergamino de un alquimista.

El general da un largo sorbo de té, deja la taza y dice:

—¡Solo he cumplido una misión! ¡Me he limitado a obedecer órdenes!

—¿Quién le ha dado esas órdenes? —pregunto.

—Es un secreto… ¡Un secreto militar!

Cuando deduzco que no va a decir nada sobre esas personas, cambio de táctica.

—Está bien. Cuéntenos detalles de su viaje —le pido—. Estoy deseando conocer aspectos de su aventura.

—Ha sido un infierno. Estaba convencido de que iba a ser un viaje de placer, pero me he topado con tantos problemas que he perdido la cuenta. No os lo podéis imaginar.

—Cuente, cuente…

—Las primeras pistas sobre el Ejército Negro las encontré muy al norte, en un territorio que antiguamente se llamaba Émedia, cuya reina se casó con Arquimaes, el alquimista. Parece ser que hubo una batalla en la que el Ejército Negro quedó muy diezmado y tuvo que exiliarse. Algunas pistas indican que llegó hasta Férenix, más conocido como Arquimia.

—Pero usted me dijo que el Ejército Negro no era un ejército —insisto—. ¿Qué era?

—Es difícil de explicar. En verdad hubo un Ejército Negro, con caballeros e infantería. Sin embargo, he descubierto algunos documentos que indican que también era… que era alguien…

—¿Cómo que era alguien? Un ejército no puede ser una sola persona.

—El Ejército Negro era un hombre. Es lo que afirman ciertos documentos. Además hay pistas que lo demuestran, escritos y poemas que elogian la figura de un hombre protegido por un dragón que tenía el poder y la fuerza de un ejército.

—¡Eso es imposible, general! Ningún hombre puede tener la fuerza de un ejército —digo—. Esos documentos exageran. Son pura fantasía.

—En teoría, un ejército tiene un general que dirige a sus soldados. Esto fue lo que me confundió, pero luego descubrí que el ejército podía estar dirigido por…

—¿Un general? —dice Metáfora.

—¡Un dragón! —exclama—. ¡Un dragón negro!

Metáfora y yo cruzamos una rápida mirada. Las afirmaciones de Battaglia se acercan peligrosamente a la verdad y eso me puede traer problemas. Ya no sé de quién fiarme.

—¡Un dragón como el que tienes en la frente, Arturo! —añade—. ¡Los antiguos juglares han escrito canciones que hablan de un dragón que dirigía un ejército de letras! ¡Un Ejército Negro!

—Pero usted no creerá eso, ¿verdad? —dice Metáfora—. Son fantasías, creaciones de artistas medievales que no tienen base sólida. Un ejército…

—¡Ese ejército luchó contra un hechicero llamado Demónicus! ¡Y ayudó a crear el reino de Arquimia!

—Pero si acaba de decir que no está seguro de que tal reino haya existido ni de que estuviera aquí —le recuerda Metáfora.

—General, por favor… yo creía que usted era una persona cabal —comento—. No sabía que fuera tan aficionado a las fantasías.

—Dentro de poco conseguiré pruebas de su existencia y del lugar exacto en el que se situó. Encontraré la ruinas de Arquimia igual que Schliemann encontró las de Troya. Será el mayor descubrimiento arqueológico de nuestro tiempo.

—General, me parece que se está metiendo en un terreno que no es el suyo —le digo—. Deje que los arqueólogos hagan su trabajo.

—Schliemann no era arqueólogo —se defiende—. Era un comerciante que, como yo, deseaba hacer algo útil.

—¡Era un saqueador de tumbas! —explica Metáfora—. Se apropió de todo el oro que había en las ruinas de Troya. Espero que usted no haga lo mismo.

—Yo solo quiero encontrar Arquimia porque es la base de nuestro reino.

—¿Nuestro reino? ¿De qué habla?

—¡De Férenix! ¡Es probable que sea la sucesora de Arquimia!

—Pero eso no es posible. ¡Es una leyenda sin fundamento!

—¡Claro que puede ser un reino!

—¡Un reino sin rey!

—Exactamente, tú lo has dicho, Arturo. Y de eso se trata, de encontrar al verdadero rey de Arquimia… o de Férenix.

—Stromber dice que él es ese rey —dice Metáfora.

—¡Stromber es un impostor! El rey de Férenix está vivo y creo que sabemos quién es…

—¿Quién es? —pregunto, ansioso por saber la respuesta.

—Se sabrá a su debido tiempo, amigo mío —responde el general, dispuesto a no contar ni un detalle más—. Pero ya os podéis hacer una idea…

* * *

Metáfora y yo estamos cenando en su casa. Apenas hemos hablado de la revelación de Battaglia. Ha sido tan sorprendente que no damos crédito.

—Así que hay un rey de Férenix —dice mi amiga, después de tomar un sorbo de agua.

—Eso es lo que dice el general, pero yo no le haría mucho caso.

—¿Y si fueses tú? ¿Te imaginas? ¡Arturo Adragón, el rey de Férenix!

—No me tomes el pelo, Metáfora, que no tengo ganas de bromear. Mi padre todavía está en el hospital; ha estado a punto de morir; Sombra no se encuentra bien y la Fundación está demolida. No estoy yo para que me nombren rey.

—Pero ¿qué harías si lo fueses? ¿Te dejarías coronar?

—Si me coronaran, ¿serías mi reina? —le pregunto.

—¿Es una proposición de matrimonio?

—Es una improbable proposición para compartir un trono y un reino. ¡Te convertirías en reina de Férenix!

—¡La reina Metáfora! —exclama—. ¡Es alucinante!

—¡Metáfora I! ¡La reina que ayudó a Arturo a convertirse en rey! —alardeo—. Entraríamos en la historia.

Nos reímos durante un buen rato.

—Tendrías que buscar una esposa adecuada. Tu rango no te permitiría casarte con una plebeya.

—Yo me casaría contigo. Tú y yo somos iguales; recuerda que tenemos el cuerpo tatuado con las letras de Arquimaes.

—¿Solo nos parecemos en lo de las letras?

—No. Tenemos muchas más cosas en común. Nuestro destino está unido. No sabría vivir sin ti.

—Me gusta lo que dices; me gusta mucho, Arturo.

—Haré todo cuanto pueda por ti. Iremos a visitar a los monjes de Monte Fer. Es posible que encontremos una pista sobre tu padre. Quiero que sepas qué pasó. Quizá eso te haga feliz.

—Eso espero yo también.

Cenamos tranquilamente, casi en silencio. A pesar de que intento aparentar tranquilidad, hay algo que no deja de preocuparme.

—Mañana iremos a ver a Escoria —digo—. Tengo curiosidad por saber quiénes eran esos tipos que nos siguieron. No quiero que vuelvan a sorprendernos.

CUANDO los caballos quedaron bien instalados, varios soldados acompañaron a Arturo y a sus amigos al interior del castillo.

—Esto no me gusta un pelo; hay demasiada escolta —susurró Crispín—. Hay soldados por todas partes. Nos vigilan.

—Yo tampoco me fío —secundó Arturo—. Estad atentos, por si se trata de alguna trampa.

—En teoría, aquí no tenemos enemigos. Somos amigos de la reina —dijo Amedia.

—Sí, pero estamos relacionados con la muerte de su rey —recordó Arturo—. Y eso no siempre se perdona.

—Y con la de cien guerreros —añadió Crispín—. No creo que estos hombres nos aprecien mucho.

—Quizá solo nos tengan respeto —ironizó Dédalus.

Entraron en la torre principal y subieron por la escalera con la sensación de que, más que invitados, eran prisioneros.

Cuando arribaron a la puerta de la sala, se encontraron con un gran número de soldados, armados y dispuestos para la lucha.

—¡Abrid la puerta! —ordenó el caballero Cordian—. ¡Dejad paso!

Varios hombres empujaron las dos hojas de madera y permitieron el paso a Arturo y sus amigos.

Una vez dentro, el estupor los dejó atónitos.

—¡Rugiano! —exclamó Crispín—. ¡Estáis vivo!

Arturo sintió que la sangre se congelaba en sus venas. Algo extraordinario debió de pasar para que siguiera vivo.

—¡Hola, amigos! —gritó Rugiano, regodeándose en la sorpresa de sus invitados—. ¿Acaso no esperabais verme vivo?

La reina Astrid estaba a su lado, lívida como una estatua de mármol. Tenía la mirada perdida y apenas se movía.

—Mi querida esposa tampoco esperaba encontrarme aquí —explicó Rugiano—. La pobre se ha llevado una gran alegría. Al fin y al cabo, seguirá siendo reina, a mi lado.

—¿Cómo es posible? —preguntó Amedia—. Os vimos morir en la boca del desfiladero.

—Pero no resucitar —replicó Horades, saliendo entre las sombras de unas gruesas columnas de piedra—. Le dejasteis abandonado a su suerte y os marchasteis muy rápido; por eso no sabéis lo que pasó.

—¡Horades! —exclamó Crispín—. ¿Qué haces aquí?

—¿Cómo has llegado a este castillo? —preguntó Amedia.

—¿Qué tienes tú que ver con todo esto? —le inquirió Arquitamius, que ya intuía la respuesta—. ¿Qué has hecho, Horades?

—Hola, maestro —saludó Horades—. Por fin volvemos a vernos.

—No me alegra —respondió Arquitamius—. Me traicionaste y ahora veo que también has engañado a quienes te salvaron la vida. Eres malo, Horades.

—Cierto, maestro. Soy malo. Vos lo sabíais desde el principio. Me habéis arruinado la vida con vuestros reproches, pero eso se acabó.

—¡Has reanimado a Rugiano! —exclamó el alquimista—. ¡Eso significa que posees el secreto de la vida eterna!

—Y lo he usado bien, como todo el mundo puede observar —respondió Horades alegremente—. Ahora, gracias a vos, poseo el poder de la sangre.

—Horades me salvó —explicó Rugiano—. ¡Me trajo del Abismo de la Muerte! ¡Me ha devuelto a la vida!

—¿Cómo es posible? —preguntó Arturo—. ¿Cómo lo hizo?

—¡Con su sangre! —rugió el rey—. ¡Me entregó parte de su sangre de alquimista!

—¿Lo has hecho por poder, Horades? —preguntó Arturo—. ¿Para acceder al trono?

—¿Por qué otro motivo puede uno entregar su sangre? —respondió Horades, con lentitud.

—¡Sí, lo ha hecho para compartir mi trono! —gritó Rugiano—. Ahora tengo un hijo. El hijo que la reina Astrid no quiso darme. Un hijo de mi propia sangre. ¡Mi sucesor!

—¿Cómo es posible? —insistió Crispín—. ¿Qué habéis hecho?

—Magia —aclaró Arquitamius—. Son hechiceros oscuros que trafican con la vida y la muerte. Usan la sangre para devolver la vida a los muertos. Son carroñeros, ambiciosos y traidores.

—No más que vosotros, alquimistas —escupió Rugiano—. También bajáis al Abismo de la Muerte para traer a aquellos que han perdido la vida.

—¡Nosotros somos alquimistas! ¡Devolvemos la vida a aquellos que han muerto a causa de vuestros maleficios, y nunca lo hacemos a cambio de dinero o de poder!

Horades, que estaba aún más pálido que la reina Astrid, se sentó sobre el apoyabrazos derecho del trono, junto al que, ahora, parecía ser su progenitor.

—¿Qué vamos a hacer con ellos, padre? —preguntó—. ¿Qué vamos a hacer con estos alquimistas?

* * *

Llevaban varias horas cabalgando cuando, a lo lejos, divisaron un pueblo. Se detuvieron en lo alto de una colina para observarlo detenidamente. Aunque no temían nada de esta comarca, prefirieron ser precavidos.

—Es Drácamont —dijo Escorpio—. En este pueblo nos darán alojamiento y podremos recuperarnos. Conozco a alguien que puede ayudarnos.

—¿Drácamont? —repitió Morfidio—. Me trae recuerdos.

—¿De la noche en que vinisteis a buscar a Arquimaes a su viejo torreón?

—Efectivamente. Esa noche es inolvidable para mí —reconoció el conde—. La cantidad de veces que habré soñado con ella. Es una de mis peores pesadillas.

Escorpio se abstuvo cié contarle que él lo presenció todo y que fue a informar al rey Benicius. De nada servía remover antiguas cenizas.

—¿Cómo se enteraría Benicius de que yo había secuestrado a Arquimaes? —preguntó Morfidio, como si hablara consigo mismo—. Siempre me lo he preguntado.

—A veces el viento lleva las malas noticias —explicó Górgula—. Todo lo que se hace, se sabe.

—Eso es una bobada —respondió Morfidio—. Se sabe porque alguien lo cuenta. Algún día descubriré quién informó a Benicius. Aquella operación la planeé con mucho secreto. Descubriré al espía que se fue de la lengua. Tú no sabrás nada de esto, ¿verdad, Escorpio?

—No, mi señor; no tengo ni idea —respondió Escorpio.

—Pues alguien ha tenido que ser. Benicius no tenía el don de la adivinación.

—Benicius no tenía ningún don —bromeó Górgula—. Por eso enfermó de lepra.

—Sí, sobre todo si alguien extiende su mano envenenada, ¿verdad? —ironizó Morfidio—. Acerquémonos a ese pueblo, a ver si ese amigo tuyo puede ayudarnos.

Poco después, el conde entraba en la calle principal de Drácamont seguido de sus dos mezquinos acompañantes, como hizo tiempo atrás, de noche, flanqueado por veinte soldados. Igual que entonces, se cerraron las ventanas y la desconfiada gente del lugar se ocultó como pudo.

—Vamos al otro lado del pueblo —dijo Escorpio—. Mi amigo es el enterrador. Debe de estar en el cementerio.

* * *

El rey Rugiano, tras pensar en la propuesta de Horades, dijo:

—Vamos a darles su propia medicina. ¡Muerte por muerte! A ver si luego son capaces de resucitar. Quizá encuentren a alguien que quiera dar su sangre por ellos.

—Me parece bien, padre —respondió Horades—. Sangre por sangre. Vida por vida.

—¡Soldados!… ¡Llevadlos al patíbulo! —ordenó Rugiano—. ¡Ahora!

Aquello hizo que Astrid saliera de su ensimismamiento.

—¡No! —gritó la reina—. ¡Deteneos, soldados!

—¿Cómo osas interceder por ellos? —gritó rabioso—. ¿Es que no viste cómo me mataron?

—Rugiano, si os queda algo de sentido común y sensatez —dijo calmadamente la reina—, es mejor que les dejéis marchar.

—¿Intercedes por quienes participaron en la muerte de tu marido? —gruñó Horades—. ¿Qué clase de reina eres? ¿Qué clase de esposa?

—Horades, a ti también te salvaron la vida —le recordó Astrid—. Se expusieron para que no perdieras la tuya.

—¡Maldita traidora! ¿Te atreves a recordarme que estos alquimistas me salvaron de la muerte? ¿Quién te crees que eres para hablarme así? —escupió Horades, lleno de odio—. ¡Padre, quiero que me defiendas de los ataques de esta mujer!

—¡Astrid, te prohíbo que hables así a nuestro querido hijo Horades! —ordenó Rugiano—. ¡Pídele perdón ahora mismo!

—¡Ese hijo tuyo es un traidor! —gritó Arquitamius—. ¡A mí me traicionó! ¡Y me robó algunos secretos!

—¡Calla, miserable alquimista! —contestó el rey—. ¡Horades es mi hijo y me es fiel! Incluso ha acabado con esos terremotos. Gracias a él, la paz volverá a mi reino. Nos esperan tiempos de prosperidad.

—¡Horades miente! ¡Yo he dominado la tierra para que no vuelva a agitarse! —gritó el alquimista—. ¡Yo la he aplacado!

—¡Eres bazofia, Arquitamius! —gritó Horades—. ¡Quisiste utilizarme y pusiste mi vida en peligro! ¡Tuve que abandonarte antes de que me convirtieras en una bestia! ¡He sido yo quien ha terminado con los temblores!

—¡Te lo advierto, Rugiano! —gritó Arquitamius—. ¡Te devorará!

—¡Te lo advierto, alquimista! ¡Vais a morir todos! —amenazó el rey haciendo una seña al caballero Cordian, que dio un paso adelante.

Los soldados, que ya habían rodeado a Arturo y a sus amigos, tenían las armas preparadas y solo esperaban la orden para atacar.

—¡Ni se te ocurra usar esos bichos voladores, Arturo Adragón, hijo de Arquimaes! —advirtió Horades, poniendo la punta de su daga sobre el cuello de la reina—. Tu amiga Astrid corre el peligro de ser degollada. ¿Entiendes?

—¿Qué queréis de nosotros? —preguntó Arturo—. ¿Qué buscáis?

—¡Tu magia! ¡Eso es lo que queremos! ¡Quiero ser tú! ¡Quiero tener ese dragón dibujado en mi frente y esas letras sobre mi cuerpo!

—Eso no es posible. No puede ser. El alquimista que me las dibujó está lejos de aquí y jamás accederá a traspasarte ese poder —explicó Arturo—. ¡No lo conseguirás!

—Arquitamius puede dibujarme el dragón —dijo Horades—. El conoce ese poder. ¡El le enseñó a Arquimaes cómo se hace! ¡Es adorador de Adragón!

—¡Pero no te daré ese poder, Horades! —gritó Arquitamius.

—¿Sabes cuánta gente morirá si no accedes a mi deseo? ¡Te aseguro que no quedará un alma con vida en todo este reino! ¡Convertiré estas tierras en un cementerio! ¡Por tu culpa!

Arquitamius dio un paso adelante, desafiante; levantó la mano derecha y dirigió su dedo índice hacia Horades. Los soldados se aprestaron a actuar, pero Cordian los contuvo.

—Horades, ¡me estás retando! ¡Estás provocando a todo lo sagrado que hay en este mundo! ¡Me has traicionado y ahora me amenazas! ¡Depón tu actitud!

—¡No, Arquitamius! ¡No cambiaré mis palabras! ¡Te aseguro que mi padre, el gran rey Rugiano, me dará todo lo que necesito! ¡Te ordeno que me dibujes el dragón!

—¡Nunca! ¡No cederé ante tus presiones!

—¡Obedece a mi hijo, alquimista del infierno!

Arquitamius se quedó quieto, con la boca cerrada, callado como una tumba, con la mano en alto.

ESCORIA nos recibe en la puerta del edificio con una sonrisa en los labios. Se nota que ha bebido. Se sienta en su sofá y nos mira sin decir palabra. El brillo de sus ojos me indica que tiene buenas noticias para mí, aunque en su cara noto una ligera expresión de tristeza.

Poco a poco nos hemos ido haciendo buenos amigos. Supongo que mi amistad con Patacoja le ha influido. Sabe que puede fiarse de mí.

—Hola, Escoria. Te veo un poco triste —dice Metáfora—. ¿Te pasa algo?

—Esta noche han vuelto a quemar a uno que vivía en la calle —explica con amargura—. Era amigo mío. Ahora le van a incinerar porque no tiene dinero para pagarse un nicho en el cementerio. Muere abrasado y le incineran, ¿qué te parece?

—Yo creía que los enterraban en fosas comunes —dice Metáfora.

—Ahora ya no. Ahora nos convierten en cenizas.

—¿Quién ha sido? —pregunto.

—¡Qué más da! ¡Unos desalmados! Lo hacen para divertirse. Seguro que lo han grabado con un teléfono móvil y dentro de unos días podremos verlo en Internet. ¡Menudo espectáculo!

—La policía los detendrá —asegura Metáfora—. Tarde o temprano acabarán en la cárcel.

—Eso si tienen la edad legal. Si son menores, no les pasará nada.

—La sociedad les pasará factura —digo para tranquilizarla—. Nadie puede hacer una bestialidad como ésa e irse de rositas…

—Sí, seguro que los encontrarán y se lo harán pagar —añade Metáfora—. No te agobies.

Escoria sonríe, como si nos quisiera hacer creer que nuestras explicaciones la consuelan.

—Tengo noticias de ese tipo que os disparó, Jon Caster —dice finalmente—. He encontrado información importante…

—¿Te refieres al falso policía? ¿El que está malherido?

—Sí. Todavía te interesa, ¿no?

—Pues claro.

—Pues lo de este hombre es una historia de novela policíaca. Menudo pájaro. Es un auténtico policía.

—¿Estás segura? ¿No te equivocas?

—Lo he cotejado con la fotografía que me envió Patacoja. Conozco a todos los inspectores de Férenix… o a casi todos. Desde que vivo en la calle, he pasado más tiempo en las comisarías que aquí. Y me han contado lo de este tipo. No hay duda de que era un policía.

—Pero eso no es posible —dice Metáfora—. El inspector Demetrio lo negó.

—El inspector Demetrio mintió —afirma Escoria—. O está equivocado, que también puede ser.

Me siento a su lado y espero un poco antes de seguir. Necesito digerir sus últimas palabras.

—¿Crees que Demetrio miente? —le pregunto.

—He pasado demasiado tiempo entre delincuentes para saber cuándo alguien miente —explica—. Y estoy segura de que le encubrió.

—¿Por qué lo hizo? —pregunta Metáfora—. ¿Para quién trabajaba ese tal Caster?

—Creo que seguía órdenes directas de Demetrio —afirma.

—Eso es muy grave —digo—. Le implica en el tiroteo.

—Demetrio no es ningún angelito —añade Escoria—. Lo sé muy bien.

—¿Cómo lo sabes? ¿Has hecho algo malo? —interroga Metáfora—. ¿Has cometido algún delito?

—¿Crees que se puede sobrevivir siendo un angelito? —responde con cinismo—. La calle es dura, chica. No te imaginas cuánto.

—Supongo que no habrás matado a nadie, ¿verdad? —le pregunto.

—Yo nunca mataría a nadie. Pero he tenido que defenderme. Y te aseguro que no dejaré que me quemen viva —dice con rabia—. De eso puedes estar segura. ¡Quemada viva y después incinerada! ¡Qué barbaridad!

—Ya te he dicho que si me necesitas, solo tienes que llamarme —le recuerdo—. Te defenderé… y Patacoja también.

—¿Qué puedes hacer tú contra unos tipos que vienen con un bidón de gasolina, puños de acero, navajas, cadenas…? Y la peor arma de todas: ¡las ganas de matar! ¿Qué puedes hacer? ¿Y Patacoja, que apenas puede mantenerse en pie sobre su muleta?

—Salvó la vida de Adela. Se enfrentó con un tipo armado —explico—. Es muy valiente.

—Pero no lo haría por mí. Lo hizo porque está enamorado de esa señoritinga… Anda, veamos qué tengo para ti…

—Esa señoritinga detuvo a dos tipos que nos seguían. Y disparó contra unos pistoleros que intentaron matarnos. Si no es por ella, es posible que ahora no estuviésemos aquí.

—Adela es una buena profesional —reconoce Escoria—. Tiene un currículo que avala su buen trabajo. ¿Qué quieres saber?

—Todo lo que tenga que ver con Demetrio —respondo.

—¿Qué sospechas tienes?

—Sospecho que puede estar involucrado en una conspiración. No me gustó su manera de defender a esos tipos que nos perseguían. Y ahora lo de Caster…

—Tened cuidado, chicos —nos advierte—. Este tipo es muy peligroso. No sé qué tiene contra vosotros, pero puede haceros mucho daño.

—Gracias, Escoria —digo—. Ahora, si no te importa, muéstranos toda la información que has conseguido sobre el tal Caster.

* * *

Mientras volvemos a casa, Metáfora y yo nos sentimos preocupados. Ese Caster es un tipo muy peligroso. Menos mal que, de momento, está fuera de la circulación. Lo peor es la vinculación que tiene con Demetrio. Resulta que trabaja bajo sus órdenes directas.

—No me gusta esto —dice Metáfora—. Si Demetrio está detrás de todo, es por algún motivo de peso.

—Eso creo yo, pero recuerda que nos dijo que «cumplía órdenes» —le hago notar—. Es posible que solo sea una pieza, y no el responsable de todo lo que está pasando.

—Puede… pero ¿y si actúa por cuenta propia? —argumenta—. Te digo que esto está resultando muy peligroso. Seguramente tu padre tenga razón.

—¿También crees que deberíamos irnos de Férenix?

—No soy partidaria de huir y dejar los problemas sin resolver —responde—. Pero tienes que reconocer que esto se está poniendo muy peligroso.

—Estoy de acuerdo. La violencia ha crecido a nuestro alrededor y reconozco que las cosas han empeorado —digo—. Pero quiero descubrir qué ocurre. ¿A qué viene esta conspiración para hacernos daño? ¿Quién la ha organizado?

—Si nos quedamos aquí, no lo averiguaremos nunca.

—Y si nos vamos, tampoco. Debemos quedarnos y descubrirla, por nuestro bien… y por el de Férenix… También por la gente a la que queremos.

Pasamos delante de la tienda de armas que visitamos hace algún tiempo con Cristóbal, aquella que tenía una reproducción de Excalibur, la mítica espada. Veo que el dependiente sigue en su sitio, junto al mostrador, con cara de vinagre.

—Un día de estos tengo que llamar al maestro armero que forjó esa espada —sugiero.

—¿Todavía crees que tiene algo interesante que contarte? —pregunta Metáfora, con escaso interés.

—No lo sé, pero me apetece mucho saber en qué se inspiró para hacerla. El parecido que tiene con la espada de la gruta es sorprendente.

—Yo no le daría tanta importancia —dice—. Puede haberse inspirado en cualquier parte.

—No hay muchas espadas clavadas en una roca. La del rey Arturo fue la primera. Por eso es especial. Además, ya sabes que pienso escribir una historia sobre él.

—Deberías escribir una historia de amor en vez de relatar la historia de una espada, que no interesa a nadie.

—Excalibur es también una historia de amor —le recuerdo—. La reina Ginebra se casó con el rey Arturo, pero después se enamoró del caballero Lanzarote y eso provocó una terrible guerra.

—El amor no produce guerras —sentencia—. El amor es paz.

TODOS estaban en tensión, atentos a lo que pudiera ocurrir. Horades estaba rojo de ira; Arquitamius no movía un solo músculo; el rey Rugiano se mordía las uñas, indeciso, sin saber qué hacer o qué decir. Y los soldados estaban atentos a las órdenes de su jefe, el caballero Cordian.

—¡Alquimista! ¡Obedece a mi hijo o doy orden de que os maten! —rugió finalmente—. ¡Es mi última palabra!

Arturo dio un paso adelante.

—Rey Rugiano. Escucha lo que voy a decirte… Si ordenas a tus soldados que nos ataquen, te garantizo que tú serás el primero en caer. Y puedes estar seguro de que no quedará nadie para devolverte la vida. ¡Horacles también morirá!

—Entonces ordena a ese alquimista que cumpla la orden de mi hijo. ¡Quiero que le dibuje ese dragón!

—Le pido a Arquitamius que no cumpla esa orden —le contradijo Arturo—. Se lo pido encarecidamente. Y conmino a Horades para que deponga su actitud. ¡El signo de Adragón nunca estará sobre su rostro y jamás tendrá el poder de las letras! Horades es un ser indigno que ha traicionado a su maestro y que solo ansia el poder.

—¡Quiero ser adragoniano! —gritó Horades—. ¡Y Arquitamius puede otorgarme ese deseo! ¡Lo tengo casi todo para vivir eternamente!

—¡Ya has vivido demasiado! —gritó Arquitamius—. ¡Es hora de que mueras! ¡Eres inhumano, Horades!

—¡Lo soy porque he bebido tu sangre! —respondió el antiguo ayudante—. ¡Y ahora quiero asegurar mi inmortalidad! ¡Quiero ser el rey del mundo!

Ante las advertencias de Arquitamius, Rugiano pasó la mano sobre el hombro de su querido hijo y le comentó en voz baja:

—Horades, hijo, seamos prudentes. Dejemos que se marchen ahora; ya tendremos tiempo de conseguir lo que tanto deseas.

—Si se van ahora, nunca tendremos la oportunidad de…

—Escucha, escucha… Ahora no nos conviene pelear. No es el momento —insistió Rugiano, preocupado por la ambición desmesurada de Horades—. Hazme caso. Te aseguro que obtendrás lo que quieres. Te lo juro. Dejemos que partan. Al fin y al cabo, no podrán ir muy lejos…

Horades inclinó la cabeza en señal de sumisión.

—Sí, padre. Haré lo que dices. Espero que cumplas tu palabra.

Rugiano acarició la cabeza de Horades y se levantó.

—¡Id pues, malditos! ¡Pero recordad que no olvidaré que he muerto dos veces por vuestra culpa y que habéis desobedecido a mi bien amado hijo! ¡Salid de aquí antes de que me arrepienta!

—Has tomado una buena decisión, Rugiano —dijo Arturo—. Pero queremos que tu esposa venga con nosotros. Ella no quiere pertenecer a tu macabro reino. Déjala partir.

—¡Ella no me abandonará! ¡Es mi esposa! ¡Es mi reina!

—¡Quiero ir con ellos! —gritó Astrid levantándose—. ¡Déjame marchar!

—¡Nunca! ¡De ninguna manera! —respondió Rugiano, mientras la sujetaba del brazo y sacaba su espada—. ¡Eres mía y no me abandonarás!

—¡No le hagas daño, maldito! —gritó Amedia interponiéndose—. ¡Suéltala!

—¡Déjala, Rugiano! —gritó Arturo.

—¡Os mataré a todos! —respondió Rugiano, fuera de sí, sin la prudencia que acababa de pedirle a su hijo y apuntando a Amedia con su arma—. ¡Apártate!

Pero la joven, lejos de amedrentarse, dio un paso adelante dispuesta a defenderse de la actitud agresiva del rey, que la amenazaba con la espada.

—¡Vas a morir, traidora! —gritó Rugiano bajando el filo de su arma hacia ella, decidido a matarla.

—¡No lo hagas! —gritó Dédalus, que estaba cerca—. ¡No la mates!

El padre de Amedia, para proteger a su hija, se interpuso en la trayectoria del arma y recibió de lleno el golpe asesino. Rugiano dio un paso atrás y se llevó consigo a la reina Astrid. Amedia se abalanzó sobre su padre para socorrerle.

—¡Yo no tengo la culpa! —gritó Rugiano—. ¡Se ha matado él solo!

—¡Asesino! —gritó Amedia, abrazada al cadáver de su padre—. ¡Algún día recibirás tu merecido!

El caballero Cordian, que no había perdido detalle de lo sucedido, se dispuso a actuar cuando Astrid consiguió liberarse de su marido. Pero Rugiano, furioso por la actitud de la reina, alzó su espada e intentó detenerla.

—¡Soldados! —gritó el monarca, decidido a matarla—. ¡Protegedme!

—¡Quieto, Rugiano! —gritó Crispín.

Arturo, que comprendió la amenaza que se cernía sobre la reina, desenfundó su espada alquímica y la arrojó hacia el rey.

—¡Adragón! ¡Defiéndela!

El acero voló directamente hacia Rugiano y se clavó en su pecho. El rey cayó de rodillas sobre la alfombra, con los ojos muy abiertos, a pocos pasos de Dédalus.

—¡Lo has matado! —gimió Horades—. ¡Has matado a mi padre!

—Y te mataré a ti también si tratas de hacernos daño —respondió Arturo recuperando su hoja, que volvió volando a sus manos—. Así que no intentes nada. Bastante dolor nos habéis causado ya.

Horades abrazó a su padre, entre sollozos, mientras la reina Astrid se unía al grupo de Arturo.

Cordian, que estaba indeciso, mantenía a sus soldados a raya.

—¡Sujeta a Horades, Crispín! —ordenó Arturo—. ¡Apártale!

El escudero le agarró y lo arrastró hasta el otro lado de la estancia.

—¿Qué vas a hacer? —gritó Horades observando a Arturo, que se acercó al cuerpo de Rugiano con su espada en la mano—. ¿Qué pretendes?

—Voy a asegurarme de que Rugiano muera —dijo Arturo, que cortó la cabeza del rey de un solo tajo—. ¡Ni siquiera las serpientes pueden vivir sin ella!

—¡Os maldigo! —gritó Horades cuando vio rodar la cabeza del que consideraba su padre—. ¡Me vengaré de vosotros! ¡Lo pagaréis caro!

—Ahora vamos a salir de aquí tranquilamente —advirtió Arturo, que envolvió la cabeza de Rugiano en una capa con la ayuda de Crispín—. ¡Que nadie se mueva!

—¡Sacadlos de mi reino! —ordenó Horades, fuera de sí—. ¡Sacadlos de aquí antes de que cometa una locura! ¡Han matado a mi padre! ¡Malditos alquimistas! ¡Mi venganza será terrible! ¡Me aliaré con el mismísimo diablo si es necesario, pero os lo haré pagar! ¡A partir de ahora estamos en guerra!

—Yo los sacaré de aquí, mi señor —dijo Cordian—. ¡Seguidme, intrusos!

Crispín levantó el cadáver de Dédalus entre sus brazos y, con las armas listas, Arturo y los suyos salieron de la estancia, dejando tras de sí un escenario de tragedia y llevándose la cabeza del tirano dentro de la capa.

* * *

El enterrador, que contaba con la ayuda de un chico, estaba terminando de sellar una tumba con una losa de mármol cuando se dio cuenta de que alguien se acercaba.

—Hola, Frankul. Tu hijo está creciendo muy deprisa —le dijo Escorpio, deteniendo su caballo.

—¿De dónde sales Escorpio? —preguntó el hombre con atención—. ¿Qué se te ha perdido en Drácamont?

—Mis amigos y yo estamos de paso. Necesitamos un poco de ayuda para seguir adelante.

—¿Qué clase de ayuda? —interrogó mientras ajustaba la pesada losa con el pie—. ¿Qué teméis tú y tus amigos?

—Necesitamos un carro, algunas ropas y alimentos. Y mucha discreción. Nadie debe saber que hemos pasado por aquí.

—¿Vais a hacer un viaje muy largo? ¿Tenéis oro para pagar? Lo que pides es caro… y no se consigue en un momento.

—Te pagaremos bien. También recompensaremos tu silencio. Pero tenemos prisa.

—¿Os persigue alguien? —demandó, mientras de reojo observaba el rico ropaje de los recién llegados—. ¿Estáis en fuga?

—Amigo Frankul, no hagas más preguntas. Cuanto menos sepas, mejor para ti. Consíguenos lo que necesitamos —le advirtió Escorpio.

—Está bien. Esta noche nos veremos cerca de los restos del torreón. Mientras tanto, manteneos ocultos. Adelantadme veinte monedas.

Morfidio desmontó y se acercó al chico, que permanecía en silencio. Le pasó la mano por el pelo, abrió una bolsa de cuero y le entregó las monedas a Frankul.

—Cumple tu compromiso, enterrador —advirtió el conde—, o serás el próximo en ocupar una fosa. De momento, que tu hijo se quede con nosotros hasta que vuelvas con el encargo.

Antes de que Frankul pudiera protestar, la daga de Morfidio apuntaba al pecho del chico.

* * *

Arturo y sus amigos, que ahora disponían de caballos suficientes para todos, descargaron los objetos de Arquitamius en un carro que Cordian les había entregado.

Lentamente traspasaron el puente de madera del castillo de Rugiano, escoltados por el caballero y varios soldados.

Cruzaron las calles de Coaglius, donde los hechiceros, que seguían dominando el pueblo, hacían gala de sus poderes provocando sufrimientos a personas y animales. Habían alcanzado un altísimo nivel de barbarie y era casi imposible detenerlos. La población estaba aterrorizada.

Muchos ojos se clavaron en los jinetes. Astrid había tenido la precaución de cubrirse con una capa provista de capucha para pasar inadvertida. Amedia, que estaba destrozada por el dolor, también actuó con cautela para no llamar la atención.

Cuando pasaron ante la posada de Herminio, Crispín sintió una ligera emoción. Aunque había mucho ajetreo, pudo ver de reojo la silueta de Amarae, al fondo, junto a los animales. Pero ella no le vio.

Sin más, llegaron al final del camino, cerca del bosque. En ese momento, los soldados se detuvieron.

—Debería dejaros aquí —explicó Cordian—, pero iré con vosotros. Prefiero ser proscrito de un reino maldito que formar parte de él. Daré libertad a mis soldados para que tomen el camino que prefieran.

—Gracias, Cordian —dijo Astrid—. Eres un hombre valiente. Nunca olvidaré tu lealtad.

—Os ayudaré a salir de aquí, mi reina. Sé cuánto habéis sufrido. Os deseo que encontréis una vida mejor en compañía de estos nobles caballeros.

—Eso espero, amigo mío. Solo quiero olvidar el infierno que he vivido en este reino de maldad e injusticias —respondió la reina.

—Rugiano era un bárbaro que no merecía su corona —añadió—. Quiero que sepáis que muchos caballeros estuvieron a punto de rebelarse a causa del trato que vuestro esposo os dispensaba. Más de uno hubiera dado su vida por defenderos, pero las amenazas del rey les mantenían atemorizados.

Cordian se acercó a sus hombres y les planteó la situación. Todos decidieron seguir con él y con la reina.

—Dadles las gracias —dijo la reina cuando le comunicó el acuerdo—. Decidles que nunca lo olvidaré. Rugiano casi me ha quitado las ganas de vivir. No sé qué futuro me espera, pero será lejos de aquí. Lo más lejos posible. Me reconforta saber que hay gente que quiere unir su destino al mío.

—Horades traerá muchos problemas a este reino —pronosticó Cordian—. Es muy ambicioso y querrá ocupar el trono de Rugiano.

—¡Que la tierra se trague a Horades! —gritó Arturo.

—Es lo mejor que podría ocurrir —sentenció Arquitamius—. Ese chico es un verdadero demonio.

Iniciaron el retorno con serenidad. Por fin estaban en vías de volver a Ambrosia, donde se reunirían con Arquimaes, Alexia y Émedi. Solo el dolor de Amedia empañaba el ansiado retorno al hogar.

Esa misma tarde, Arturo arrojó la cabeza de Rugiano a un precipicio, para que nadie la encontrase jamás. Los buitres tardaron poco en dar buena cuenta de ella.

Después, Arturo convenció a Amedia de la necesidad de enterrar el cuerpo de Dédalus. Aunque no quería separarse de su padre, finalmente accedió. Cavaron una profunda zanja al pie de un inmenso árbol; depositaron los restos del hombre a quien Amedia más había amado en el mundo y le rindieron un merecido homenaje.

—Nunca volveré a encontrar un hombre como él —dijo la joven—. Era especial.

* * *

Mientras Arturo y los suyos marchaban hacia Ambrosia, Horades celebró el funeral del rey y se coronó soberano del nuevo reino, al que llamó Rugían, en honor a su padre.

Lo cierto es que poca gente asistió a ambos eventos. Algunos soldados y pocos caballeros presenciaron la pira en la que los restos de Rugiano se convirtieron en cenizas. Muchos menos asistieron a la fiesta en la que Horades se colocó la corona de su padre adoptivo. Era evidente que el nuevo rey no era del agrado de sus súbditos. Le temían demasiado.

Después reunió a todos los hechiceros, brujas, magos y nigromantes que se habían asentado en el reino y los invitó a una gran fiesta, que se celebró con gran pompa en el castillo. Durante el banquete, les dirigió un breve discurso:

—Amigos, ahora soy el rey de Rugían. Nadie tiene más poder que yo. A vosotros os otorgo más poder que a los soldados y a los caballeros. A partir de hoy, este territorio es vuestro. Aquí podéis poner en práctica todos los sortilegios y magias que os apetezcan. Tenéis la oportunidad de cambiar nuestro mundo y de demostrar que la hechicería es un poder superior al de la crisopeya. ¡Muerte a los alquimistas! ¡Larga vida a los hechiceros!

Un griterío, emitido por cientos de voces, le aclamó. Todos los que, de alguna manera, estaban ligados a las artes oscuras vieron en él al nuevo defensor de la hechicería, especialmente ahora que el reino de Demónicus había sucumbido a las fuerzas de Arquimaes y Arturo Adragón.

Con Horades surgía un nuevo poder capaz de luchar contra el maldito Ejército Negro del que todo el mundo hablaba y que supuestamente había acabado con el poder de Demónicus.

—¡Horades! ¡Horades! ¡Horades! —gritaron hasta desgañifarse.

El nuevo rey les escuchó, convencido de que todos sus esfuerzos habían valido la pena. Haber permanecido durante años al servicio de Arquitamius iba a tener recompensa. Con él había aprendido las artes de la magia alquímica y eso, ahora, le otorgaba un gran poder, como el de haber devuelto la vida a Rugiano en la entrada del desfiladero. Por haber probado la sangre de su maestro se había convertido en un ser muy especial.

* * *

La noche era fría, muy similar a aquélla en la que Morfidio llegó a Drácamont, acompañado de una pequeña tropa. El torreón estaba casi derruido a causa del incendio que él y sus hombres provocaron. El pillaje y el paso del tiempo habían hecho el resto.

El conde observó el único trozo de muro que quedaba en pie y no pudo evitar pensar que, por donde pasaba, dejaba un rastro de destrucción. Parecía que ése era su destino: destruir, matar, arrasar.

Miró al hijo de Frankul, que estaba aterrorizado, pues sabía que los nobles sentían un desprecio absoluto por la vida de sus vasallos. La cuerda que le tenía atado a un árbol así se lo indicaba. Hacía un buen rato que la sangre había dejado de circularle por las manos.

—Si tu padre no viene, no verás amanecer —le advirtió Morfidio—. Lo siento por ti, chico.

—Creo que ya viene —susurró Escorpio—. Le oigo.

El conde desenfundó su espada procurando no hacer ruido.

—¡Estad atentos! —advirtió a sus dos compinches—. ¡Espero que no sea una trampa!

—Frankul nunca me haría eso —aseguró Escorpio.

—¿Ah, no? ¿Puedes jurarlo? ¿O eres tan inocente como para creer en alguien que usa a su hijo para enterrar cadáveres? ¡Ese hombre es una rata!

Guardaron silencio durante unos instantes.

Poco después se dejó oír con claridad el característico sonido de los ejes de una carreta.

—¡Soy Frankul!

—¡Ven aquí con las manos en alto! —le ordenó Morfidio—. ¡No intentes ninguna jugarreta!

—¡Solo quiero recuperar a mi hijo! ¡Os traigo todo lo que me habéis pedido!

Escorpio salió a su encuentro y le pidió que se detuviera.

—Déjame ver lo que hay dentro de esa carreta —le dijo—. Vamos, levanta el toldo.

Frankul obedeció la orden rápidamente.

—¿Vienes solo? —preguntó Escorpio—. ¿No nos habrás traicionado, verdad?

—¡Os juro que no! ¡Nadie sabe que he venido! ¡Ni siquiera mi mujer!

Morfidio se acercó al carro y lo inspeccionó. Comprobó que solo había ropa y comida y se sintió tranquilo.

—Está bien, Frankul. Me voy a fiar de ti —aseguró—. Tu hijo y tú nos vais a acompañar un trecho; luego os soltaremos. Es la única manera de asegurarme de que no nos vas a traicionar.

—Pero, mi señor, yo nunca…

Morfidio le agarró de la pechera y colocó la punta de la espada contra su vientre.

—¡No discutas! ¡Harás lo que te digo o morirás ante tu hijo! ¿Entendido?

Frankul inclinó la cabeza en señal de obediencia.

Añadieron un caballo más al tiro, ataron uno más en la parte trasera y dejaron otro amarrado a un árbol.

—Cuando vuelvas lo recoges. Es tu recompensa —le dijo Escorpio, mientras le entregaba una bolsa de monedas—. Gracias por todo, amigo.

Salieron de la comarca de Drácamont sin ser vistos por nadie. Las noches frías obligan a la gente a refugiarse entre las mantas del hogar.

Al amanecer, Morfidio cortó las cuerdas que ataban al padre y al hijo a la parte trasera del carro.

—Podéis volver. Pero hacedlo tranquilamente, sin correr. No me hagáis pensar que tenéis prisa. Tendría que mataros. ¿Está claro?

—Sí, mi señor —aceptó Frankul—. Iremos despacio.

Escorpio y Górgula vieron cómo el padre y el hijo regresaban lentamente hacia su pueblo. Si hacían un gesto en falso, perderían la vida.

* * *

Durante tres días, Arturo y los suyos marcharon en dirección Norte, sin incidentes dignos de mención.

Lo más grave que les sucedió fue un ataque de antiguos purgadores que, tras la batalla del desfiladero, se habían constituido en salteadores de caminos. Fueron repelidos por las flechas de Crispín.

Una noche organizaron un campamento bien protegido, para evitar sorpresas, ya que habían visto a los renegados merodear un par de veces por los alrededores.

Cenaron tranquilamente, al calor de un hermoso fuego que incitaba a compartir sentimientos.

—Arturo, háblanos de Alexia —pidió Amedia—. ¿Por qué la querías tanto?

—Era especial —dijo con melancolía—. Detrás de su aspecto fiero se escondía un gran corazón. Había más ternura en su alma de la que uno podía imaginar. Era comprensiva y cariñosa. Su hermoso pelo oscuro estaba dividido por un mechón blanco que le cruzaba la cabeza, como un río plateado en la noche. Era dulce y agria a la vez…

—Era una hechicera. Eso la hacía peligrosa, ¿no?

—Pero había algo en ella que me deslumbraba. Debió de hacer algo extraordinario conmigo… Al principio no me di cuenta, pero ahora creo que…

Amedia se dio cuenta de que Arturo estaba acongojado. Se acercó y le cogió dulcemente la mano.

—¿Qué es lo que te atormenta, Arturo?

—Creo que se dejó matar —confesó—. Permitió que la matara.

—¿Por qué lo hizo?

—No lo sé. Se sacrificó por mí… Igual que mi madre… Las dos mujeres que más quiero en esta vida han dado su vida por mí. Y las dos están muertas. Por mi culpa.

—No te martirices. Lo hicieron por decisión propia. Es una demostración de amor —determinó Astrid.

—Así era Alexia: desprendida y valiente. Ahora sé que se vistió con las ropas de Ratala para dejarse matar por mí. ¡No me di cuenta de nada! ¡Ni siquiera imaginé que debajo de aquella coraza estaba el amor de mi vida! ¡Nunca me lo perdonaré!

—Ella hizo lo que quiso, mi señor —dijo Crispín—. Debes ser feliz.

—Lo soy por haberla conocido. Porque sé que volveré a verla. Tengo que demostrarle que la quiero, que solo pienso en ella. Y debo hacerle llegar el mensaje de que sé lo que hizo.

—Tienes suerte de haber conocido a tantas personas dispuestas a morir por ti —dijo Astrid—. Mi marido jamás habría dado su vida por mí.

—Cuando Alexia resucitó tenía rasgos de Amarofet, que ofreció su cuerpo para devolverle la vida. Eso la convirtió en mejor persona. Era Alexia mejorada.

—¿Qué pasó con la reina Émedi? —preguntó Astrid—. ¿Quién era realmente?

—Era la reina más justa de estas tierras. Se unió a Arquimaes y juntos tuvieron el sueño de crear un reino de justicia que debía llamarse Arquimia. Ahora todo se ha acabado, salvo que consiga devolverles la vida…

—Arquitamius lo hará —le tranquilizó Crispín—. Si ha sido capaz de controlar las entrañas de la tierra, podrá devolver la vida a las dos mujeres que amas.

—No estoy seguro de poder hacerlo —recordó el alquimista—. Es muy difícil devolver a la vida a personas que ya han muerto dos veces.

—Solo os pido que lo intentéis, maestro —imploró Arturo—. Necesito otra oportunidad.

—He accedido a verlas —dijo Arquitamius—. Haré lo que esté en mi mano, pero debo insistir en las dificultades. Es casi imposible, Arturo.

—Arquimaes nos ha contado muchas cosas sobre vos —dijo Crispín—. Sobre todo, que le habéis enseñado secretos que nadie más conoce. Secretos alquímicos.

—Arquimaes exagera un poco. Le he enseñado cosas que mucha gente conoce, pero a las que no prestan atención. Le he enseñado a escribir, a dibujar, a crear… y, sobre todo, a soñar. Arquimaes concibió un sueño mientras estuvo conmigo.

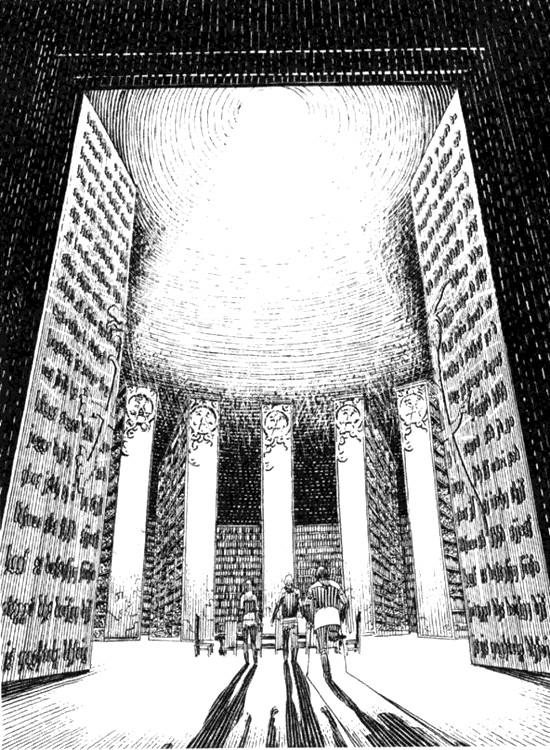

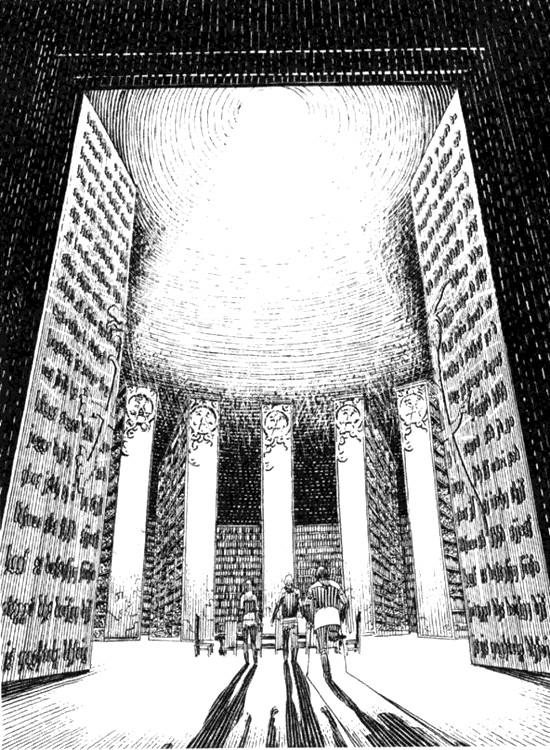

—¡Y lo dibujó! —exclamó Arturo, que conocía los grabados del maestro Arquimaes—. ¡He visto esos dibujos!

—¿Conoces los cuarenta dibujos donde se narra su sueño de crear un reino de justicia? ¿Dónde están?

—Se perdieron por mi culpa —reconoció Arturo—. Me los llevé al reino de Demónicus y los quemó. Yo mismo lo vi. Lo siento mucho.

—No lo lamentes —dijo Arquitamius—. A Arquimaes le sirvieron para ordenar sus ideas y para planificar sus sueños. Esos dibujos le ayudaron a visualizar su proyecto. Mis enseñanzas se plasmaron en esos grabados.

—Debo luchar para que el sueño de Arquimaes se convierta en realidad —añadió Arturo—. Ésa es mi misión.

—Nosotros te ayudaremos —aseguró Crispín—. Es un gran sueño que hará feliz a mucha gente.

—Un viejo sueño —reconoció Arquitamius—. Hay que conseguir que se lleve a cabo. Este mundo necesita desesperadamente un reino de justicia.

EL taxi se detiene ante la puerta del monasterio de Monte Fer. Como siempre, nieva en abundancia. Hace un frío polar difícil de soportar.

—Aparque aquí —sugiero al conductor—. Es mejor que entre con nosotros si no quiere congelarse mientras nos espera. Le darán algo caliente.

—Gracias, aceptaré vuestra invitación. No me apetece nada quedarme solo aquí fuera —dice frotándose las manos—. Todo esto está muerto.

Nos disponemos a llamar a la puerta, pero alguien la abre justo antes de dar el primer golpe.

—Os esperábamos —dice el monje—. Pasad. Entrad, deprisa.

El taxista nos alcanza rápidamente. Luchamos contra la nieve y el viento que nos empuja de cara, con fuerza, y que casi impide que nos mantengamos derechos. Entramos en la cocina, donde nos reciben con alegría.

—¡Arturo! ¡Ven a mis brazos, muchacho! —grita el hermano Lucio—. ¡Qué alegría verte!

—Hola a todos —saludo—. Encantado de veros.

—Nosotros también, Arturo —dice el hermano Pietro—. Nos alegra verte por aquí. Y a ti también, Metáfora.

—Gracias por el recibimiento —responde ella—. Yo también estoy encantada de veros.

—Os presento al chófer que nos ha traído hasta aquí —comento—. Le he pedido que nos espere mientras…

—Nosotros nos ocuparemos de él —explica el hermano Lucio—. Le trataremos bien.

—Gracias —dice el taxista—. Encantado de conocerles. Nunca había venido a este monasterio. Es precioso.

—Arturo, el hermano Tránsito nos espera —nos interrumpe el hermano Pietro—. Vamos allá.

—Yo os espero aquí —añade el chófer—. ¡Huele que alimenta!

—Ve tranquilo, Arturo —dice el hermano Lucio—. Seguro que puede ayudarnos a terminar este guiso… Y a probarlo.

Metáfora, Pietro y yo salimos al exterior y cruzamos él patio. La nieve cae con más fuerza. Nuestros pies se hunden en la capa blanca, que dificulta nuestro avance. Menos mal que llegamos enseguida.

El edificio principal, que ya he visitado varias veces, no es muy cálido, pero tiene gruesas paredes que protegen del frío. Subimos unas escaleras y llegamos a la primera planta. Cruzamos un largo pasillo y entramos en una cámara abovedada, donde el hermano Tránsito nos espera.

—Bienvenidos —dice nada más vernos—. Arturo, quiero trasladarte la solidaridad de nuestra comunidad por lo que le ha ocurrido a la Fundación… y por lo de tu padre y vuestros amigos, la señorita Norma, Mahania, Mohamed y Sombra. ¿Cómo se encuentran?

—Están en el hospital, bajo observación —explico—. Nos han dicho que están todos bien. Sombra ya ha salido. Muchas gracias por vuestro interés.

—Es lo menos que podemos hacer. Si podemos ayudaros, solo tenéis que decirlo.

—Es posible que necesitemos vuestra ayuda para almacenar libros —digo—. Estamos desbordados y nos vendría bien vuestro apoyo.

—Es fundamental que los libros no caigan en manos extrañas —asiente—. Traedlos aquí.

—Gracias. Sabía que podía contar con vosotros —respondo—. Hermano Tránsito, nos han informado de que en este monasterio se hace un censo de todos los nacidos y fallecidos en Férenix. ¿Es eso cierto?

—Es posible, Arturo. Dime, ¿qué deseas saber?

—Es sobre mi padre —interviene Metáfora—. Nos han dicho que ustedes pueden tener datos sobre el lugar en el que está enterrado. ¿Pueden ayudarme?

—No te quepa duda de que lo intentaremos, pero no te puedo garantizar nada —responde el abad—. Necesitamos los datos exactos. Dónde murió, en qué fecha…

—No lo sé… Eso es lo que trato de averiguar. Solo sé que se marchó una noche de casa, hace ocho años. Nunca le he vuelto a ver.

—Pero ¿qué buscas exactamente?

—Quiero saber por qué se fue, por qué no volvió a verme, cuándo murió, cuál fue la causa… y, sobre todo, dónde está enterrado. Quiero visitar su tumba —responde Metáfora.

—Hemos buscado por todas partes —añado—. No hemos encontrado una sola pista.

—¿Quién os ha dicho que nosotros podíamos ayudaros?

—El doctor Batiste —le refiero.

—Nuestro censo no es perfecto —reconoce—. El doctor Batiste es muy generoso en sus apreciaciones sobre nosotros, pero no responden a la realidad. Mucha gente muere en Férenix sin que nos enteremos. Y otros nacen sin que lo sepamos. Nuestro trabajo es silencioso y no todo el mundo nos informa.

El abad moja la pluma en el tintero, coge una hoja de papel y se dispone a escribir.

—Sin embargo, os prometo que haremos todo lo que podamos. ¿Cuál era su nombre?

—Román. Román Drácamont.

Mientras escribe, tengo la impresión de que ese nombre le suena o le recuerda a alguien.

—¿Cuánto tardará en decirnos algo? —pregunta Metáfora, con encarecimiento y ahínco—. ¿Lo harán rápido?

—Nosotros no nos caracterizamos precisamente por nuestra rapidez —aclara el hermano Tránsito—. Pero agilizaremos todos los trámites para encontrar a tu padre si disponemos de alguna pista, cosa que no me atrevo a garantizarte.

—Estoy muy agradecida por sus palabras, hermano Tránsito —dice Metáfora—. Espero que encuentren algún rastro. Necesito verle. Debo despedirme de él.

El hermano Tránsito se levanta, lo que indica que la visita ha terminado.

—Llamaré a Arturo y le diré lo que sepa —anuncia—. Tened paciencia, es lo único que puedo deciros.

—La tendremos, querido abad —le aseguro—. Esperaremos.

—Igual que yo he esperado tu respuesta —dice, en un tono de leve reproche—. Todavía no me has dicho nada sobre el cuadro que te enseñé. ¿Recuerdas?

—Es verdad, y me disculpo por ello —reconozco—. No pensé que había tanta prisa. No le he llamado porque no sabía qué decir. No tengo las ideas claras.

—Solo quiero saber si la escena del cuadro te recuerda algo. Si te suena, si la has vivido… Necesito que me digas si te sientes identificado con ese acontecimiento, con ese caballero… que acaba de matar a su amada.

—¿Por qué pensáis que Arturo tiene algo que ver con esa escena tan terrible? —pregunta Metáfora.

—Sí, es una escena terrible incluso para el período tan violento en que fue pintada. Pero lo cierto es que Arturo sabe mucho de esa época y su opinión me interesa —reconoce Tránsito—. Ha pasado casi toda su vida entre libros medievales, en la Fundación. Además, tengo entendido que pretende escribir un libro sobre el rey Arturo.

—Eso es cierto, pero ni mucho menos lo convierte en un experto medievalista. Y menos aún sobre pintura.

—Ese cuadro es especial. Es la representación de un drama que Arturo podría identificar.

—Para ser sincero, es posible que haya soñado algo similar —reconozco—. Pero no puedo entrar en detalles.

—Cuando lo soñaste, ¿eras tú el protagonista?

Tardo un poco en responder.

—Sí, era yo.

—Gracias, Arturo —dice el abad—. Gracias por tu ayuda.

Volvemos a la cocina y encontramos a nuestro chófer hablando distendidamente con los monjes. Parece que se divierten.

—Ahora vienen muchos turistas a Férenix. Les interesa «lo cultural», que consiste en visitar monumentos y restos antiguos. Si quieren, puedo traerles aquí unos cuantos.

—No, no, muchas gracias —responde el hermano Pietro—. Preferimos vivir en paz.

—Los turistas gastan mucho dinero.

—Eso no nos interesa, pero muchas gracias por su buena voluntad.

—Deberíamos irnos antes de que la nieve nos deje atrapados —digo.

Salimos del monasterio y subimos al coche. La puerta de la abadía se cierra tras nosotros, el vehículo arranca y emprendemos la vuelta a Férenix.

—¿Crees que el hermano Tránsito nos llamará? —pregunta Metáfora.

—Estoy seguro de que lo hará —afirmo—. Ya lo verás.

* * *

El frío no remite con el paso de los días. Estamos en el hospital; hemos venido a visitar a papá y a Norma. A pesar de que papá está bien, se le nota un poco cansado y deprimido.

—Dentro de poco me darán el alta —nos anuncia—. Tengo unas ganas enormes de salir de aquí. Me aburro como una ostra.

—La tranquilidad de la que disfrutas aquí no la encontrarás en otro lado —le reconviene Norma.

—Es verdad, pero no veo la hora de volver —afirma papá—. Tengo muchos asuntos retrasados.

—El trabajo no es lo más importante —insiste ella—. Sí, en cambio, tu salud.

Estoy a punto de intervenir cuando mi móvil empieza a sonar.

—Hola, ¿quién es?

—Arturo, soy el hermano Tránsito. Hemos sido más rápidos de lo que esperaba. Tengo noticias sobre el padre de Metáfora.

—¿Cuáles?

—Hemos encontrado sus datos. Sabemos dónde está enterrado. ¿Seguro que quieres que te lo diga?

—Claro que sí. Metáfora necesita saberlo.

—Está en una tumba, en la afueras de Férenix, en un lugar llamado El Barranco de la Mano Ardiente.

—¿Está seguro, hermano?

—No hay posibilidad de error. Es la tumba del hombre que buscas. En ella yace Román Drácamont.

—Gracias. No olvidaremos este favor.

—Si tanto nos lo agradeces, intenta recordar la imagen del cuadro —insiste de nuevo—. Es muy importante. Prométeme que te esforzarás.

—Está bien. Le prometo que haré todo lo que pueda. Adiós.

Cuando cuelgo, Metáfora, que ya ha supuesto que hablaba con el abad, me interroga con la mirada.

—Bueno, nosotros nos vamos —digo—. Es tarde y estamos cansados.

Doy un beso a papá y otros dos a Norma.

—Dentro de poco estaremos juntos —advierte—. Habrá que apañarse, ya que la casa no es muy grande.

—No habrá problemas —dice Metáfora—. Hay sitio para todos.

Salimos de la habitación y Metáfora me acosa a preguntas.

—¿Qué te ha dicho? ¿Te ha dado alguna dirección? ¿Sabe dónde está?

—Parece que la tumba de tu padre está en El Barranco de la Mano Ardiente.

—¡Eso está en la frontera de Férenix! —exclama.

—Podemos coger un autobús.

—Es una hora de viaje. ¡Podemos ir ahora mismo!

—Es demasiado tarde —señalo—. Iremos mañana por la mañana.

—Está bien. Nos levantaremos temprano.

DURANTE el viaje a Ambrosia sufrieron algunos ataques de grupos armados que asolaban la región. El ejército de Demónicus, en su retirada, había perdido muchos oficiales y las compañías se habían reducido o disuelto en bandas que luchaban para sobrevivir. No obstante, esos ataques no tuvieron ninguna consecuencia para el grupo de Arturo, que se deshizo de ellos con facilidad.

—Estamos llegando —anunció Crispín al atardecer—. Dentro de poco estaremos en Ambrosia. Quizá mañana…

—Espero que Arquimaes haya mantenido a Alexia y Émedi bien protegidas —suspiró Arturo—. Ardo en deseos por verlas.

—Yo también tengo ganas de ver a mi antiguo alumno —añadió Arquitamius—. Arquimaes se ha convertido en un gran alquimista.

—¿Qué tal están vuestras heridas, maestro? —preguntó Amedia, que aún seguía bajo el impacto de la muerte de su padre.

—Apenas me queda rastro —respondió—, gracias a tus cuidados.

—Y a los de mi padre —dijo la muchacha con un temblor en la voz.

—Esta noche descansaremos aquí —propuso Cordian—. Es necesario administrar nuestras fuerzas. Además, no es conveniente viajar de noche.

—Me parece bien —aceptó Arturo—. Prefiero llegar descansado. Los últimos días han sido muy duros.

Organizaron un campamento para pasar la noche cuando, de repente, un centinela, uno de los hombres fieles a Cordian, bajó desde la colina de observación y lanzó varios gritos de advertencia.

—¡Soldados! ¡Un ejército se acerca! —gritó, bastante alarmado—. ¡Viene hacia aquí!

—¿Estás seguro? —le preguntó Cordian—. ¿Cuántos son?

—Son muchos, mi señor. Vienen directamente hacia aquí.

—¿Qué bandera traen? —preguntó Arturo.

—No puedo precisarlo. Están lejos, es de noche y no se distinguen bien.

Crispín, siempre en guardia, saltó sobre su caballo y subió a la colina, acompañado del soldado. Tras observar la gran columna militar con mucha atención, y a pesar de que la oscuridad le impedía ver con claridad los colores de los estandartes, los reconoció enseguida.

Volvió junto a Arturo y le informó:

—¡Es el Ejército Negro! ¡Viene hacia aquí!

—¿Qué dices? ¿Qué habrá pasado? ¿Dónde irán nuestros soldados con esta dirección? Deberían estar en Ambrosia.

—No estoy seguro, pero me ha parecido reconocer a Puño de Hierro —añadió—. Creo que es quien los dirige.

Arturo se sintió desconcertado. ¿A qué venía esa expedición de un ejército que estaba bajo su mando? ¿Por qué no le habían enviado un mensajero para advertirle de semejante movimiento? ¿Quién había tomado la decisión de desplegar al Ejército Negro?

Un poco después se acercó una avanzadilla del Ejército Negro para identificarlos. Enseguida reconocieron a Arturo y a Crispín.

—Nos alegramos de verte, Arturo Adragón —dijo el oficial al mando—. Puño de Hierro, nuestro comandante en jefe, estará encantado de saludarte.

—Será bienvenido —aceptó Arturo—. Es un hombre de honor y le apreciamos mucho. Ha luchado con valentía en la batalla de Dtemónika.

Pocos minutos después, el mismísimo Puño de Hierro abrazaba efusivamente a Arturo y saludaba a Crispín.

—El encargo que Arquimaes nos hizo está cumplido y nos dirigimos a Ambrosia —dijo Arturo—. Te presento a Arquitamius, su maestro.

—Me alegra ver que habéis tenido éxito en vuestra misión —dijo mientras saludaba al gran alquimista—. ¡Sed bienvenido! Arquimaes está deseando abrazaros.

—Y yo a él. Hace años que no le veo. Mi corazón se llena de gozo al saber que va a reencontrarse con un viejo amigo.

—¿Y estas damas? —preguntó Puño de Hierro—. ¿Van también a Ambrosia?

—Ella es la reina Astrid, esposa del fallecido rey Rugiano, que viene a rendir homenaje a la reina Émedi —explicó Arturo—. También nos acompaña Amedia, una amiga a la que hemos salvado de la hoguera, que ha perdido a su padre hace poco.

—Sed también bienvenidas. En Ambrosia os acogerán con los brazos abiertos, aunque llegáis en un momento de dolor para nosotros. Ya os habrán contado que nuestra reina Émedi y la princesa Alexia han muerto.

—Ojalá nuestra presencia reconforte vuestros corazones —deseó Astrid—. Intentaremos ayudar en lo que podamos, ¿verdad, Amedia?

—Naturalmente. Haremos cuanto esté en nuestra mano para aliviar vuestro dolor.

El Ejército Negro, formado por un millar de hombres, acampó allí mismo para pasar la noche que ya caía sobre la estepa. Durante la cena intercambiaron información.

—¿Adónde os dirigís, Puño de Hierro? —preguntó Arquitamius—. ¿Una misión de guerra?

—Vamos al antiguo castillo de la reina Émedi como refuerzo a los efectivos de Leónidas. Lo tienen todo sitiado, pero no consiguen doblegar a los demoniquianos que lo defienden. Los carthacianos y los hombres de Armadía han prometido ayuda.

—¿Sabéis algo de mi padre? —preguntó Crispín—. ¿Sabéis si se encuentra bien?

—Tengo entendido que está en el castillo de Armadía. Es posible que se una a nuestro ejército.

—¿Quién dirige a esos demoniquianos? —preguntó Arturo.

—Tránsito y Alexander de Fer —informó Puño de Hierro—. Se han hecho fuertes y luchan a la desesperada. No hay forma de romper sus filas. Sus hombres les son muy fieles. Además, han rescatado a Demónicia, que se encuentra con ellos en el castillo.

—¡Demónicia liberada! —exclamó Arturo—. ¿Cómo ha ocurrido?

—No estamos seguros, pero creemos que ha sido Alexander de Fer —relató Puño de Hierro.

—Es una buena ocasión para acabar con todos a la vez —sugirió Crispín—. ¿No te parece, Arturo?

—Claro que sí.

—Sería formidable que pudieras venir a dirigir el ataque —propuso Puño de Hierro—. Contigo al frente, Arturo, conquistaríamos el castillo en un solo asalto.

—Yo no puedo —dijo Arturo—. Tengo que ir a Ambrosia. Arquimaes nos espera. ¡Tengo que unirme con Arquimaes, Alexia y Émedi!

—Podríamos volver en poco tiempo —sugirió Crispín—. Tardaríamos lo imprescindible.

—No, Crispín; ahora no puede ser —le rebatió Arturo—. ¡Voy a Ambrosia!

—Pero el Ejército Negro os necesita…

—¡Te digo que no! —gritó Arturo, poniéndose en pie—. ¡Ya basta!

Todos se sorprendieron por la actitud de Arturo. El mismo se quedó muy desconcertado.

—Lo siento —se disculpó el escudero.

—Yo también lo lamento. Perdonadme —dijo Arturo mientras salía de la tienda—, pero no puede ser.

Todos guardaban silencio y nadie se atrevía a comentar lo que acababa de suceder.

Crispín se sentó, tomo un sorbo de agua y dijo:

—Mañana partiré a visitar a mi padre. Ambrosia está cerca y podéis ir solos. Yo no os hago falta.

* * *

Al día siguiente, a primera hora, los hombres del Ejército Negro levantaron el campamento.

—Enhorabuena por haber encontrado a Arquitamius —dijo Puño de Hierro—. Os deseo suerte, Arturo.

—Yo también, amigo —dijo Arturo—. Siento no poder acompañaros.

—Conseguiremos recuperar nuestro castillo —afirmó Puño de Hierro—. Alexander pagará su infamia y Demónicia será aplastada.

—Contáis con nuestro apoyo —añadió Crispín—. Mucha suerte. Dad recuerdos a Leónidas y decidle que nuestros corazones están con él.

El caballero montó y, acompañado de sus oficiales, se dirigió hacia sus hombres, que le esperaban en el camino. El ejército se puso en marcha y se convirtió en una columna de polvo que se alejaba poco a poco.

—Arturo, ¿me das permiso para ir a visitar a mi padre? —preguntó Crispín—. Ambrosia está cerca y no me necesitas.