Por supuesto que es una trampa. ¿Por qué iban a llamar para decirme dónde puedo encontrarla si no pretendieran atraerme hasta un lugar al que no debería ir?

Pero me da igual. Siento una locura desesperada, el mismo tipo de locura que noto cuando voy ciego: estoy dispuesto a vérmelas con cualquiera y a probar cualquier cosa. Sexo desmedido, desmañadas peleas de bar, más drogas… lo que sea, que me lo traigan.

Me gustaría sacar la pistola de Amanda de mi bolsillo, notar su peso, sentirme reconfortado por ella. Nunca he disparado una pistola en mi vida, y sin embargo experimento cierta familiaridad al notarla ahí escondida. Abro el ordenador de Amanda y utilizo Google Maps para encontrar la dirección a la que me han ordenado acudir. Estudio atentamente la ruta. Después me marcho, bajo las escaleras y vuelvo a montarme en el Honda.

Conduzco durante quince minutos, siguiendo las instrucciones que he memorizado. La ruta me lleva a través de pobladas calles residenciales, barrios comerciales y, por último, zonas desoladas prácticamente deshabitadas: campos tostados y oscuros, polígonos vacíos, naves industriales en las que se ven pocos coches y ni una sola persona.

El lugar al que me han indicado que vaya es un edificio desolado en mitad de una gran extensión de hierba marchita. Es una especie de almacén, una caja de acero ondulado del tamaño de un hangar, con cuatro muelles de carga y descarga para camiones en la parte frontal. Ni ventanas ni carteles. El solar está rodeado por una verja, rematada con alambre de espino. Hay dos puertas —una delantera y otra trasera—, pero ambas están abiertas. Entro por la principal y aparco junto a otros tres coches.

Salgo del Honda. Saco la pistola del bolsillo y me aproximo al edificio.

Las puertas de tres de los muelles de carga están completamente cerradas, pero la del cuarto está medio abierta, elevada a unos noventa centímetros por encima del suelo, incitante. Me agacho y paso por debajo.

En el interior, el edificio está casi completamente a oscuras. Me veo agredido por un olor a meados de gato. La única iluminación proviene de la puerta por la que acabo de entrar; la luz del sol se derrama sobre el hormigón en un rectángulo perfecto frente a mis pies. Más allá de ese rectángulo, solo alcanzo a ver una pared de negras tiras de PVC que cuelgan del techo formando una cortina, una manera de preservar el aire frío en el interior mientras se carga y se descarga. Echo a un lado las tiras y me adentro más en el edificio.

Aquí está más oscuro y mis ojos aún no se han adaptado tras el resplandor del sol. Los entorno. Entre la penumbra intuyo lo que parecen ser largas hileras de mesas y bancos, maquinaria industrial, pilas de basura en el suelo. El olor del amoníaco es abrumador. No son meadas de gato, lo sé. He visitado demasiados pisos clandestinos, demasiadas casas que olían a orina, demasiadas cocinas donde los vasos de precipitados y los mecheros Bunsen descansaban sobre la encimera junto a barras de pan y galletitas Milano. El olor a amoníaco solo puede significar una cosa: un laboratorio de meta. Tanto olor a amoníaco significa otra: un laboratorio de meta de proporciones industriales.

Saben que estoy aquí, por supuesto, así que no tiene sentido intentar sorprenderles furtivamente.

—¿Hola? —grito en dirección a la oscuridad—. ¿Quién anda ahí?

Mi voz levanta eco. La sala tiene una resonancia compacta: metal, cristal y cemento.

—¿Amanda?

Penetro más en la nave, extendiendo la mano izquierda hacia la penumbra mientras con la derecha sostengo la pistola de Amanda. A los veinte metros, la oscuridad es total. Mi pie aplasta un objeto de cristal que cede y se hace añicos. Pedazos de vidrio tintinean sobre el suelo y mis zapatos crujen mientras avanzo.

—¿Amanda?

Me adentro en la negrura. Tropiezo con algo. Es metálico y le asesto una patada mientras recupero el equilibrio. Sale dando vueltas sobre el cemento.

—¿Quién anda ahí?

Más adelante oigo un ruido. Humano. Jadeos, quizá. O lloros.

—¿Amanda? ¿Eres tú?

Sigo el sonido, perdiéndome en las profundidades del almacén. Mi pie golpea algo blando. Me detengo y me arrodillo. En la oscuridad apenas si soy capaz de identificarlo como una silueta humana. La toco. Está mojada. Algo pegajoso me empapa los dedos. La silueta respira bajo mi mano, trabajosamente, y oigo un húmedo gorgoteo proveniente de sus pulmones.

—¿Amanda? —susurro.

Pero no es Amanda; lo sé. Es demasiado grande y lleva una especie de chaqueta de hombre. Me levanto. Al otro extremo de la sala veo una rendija de luz. Una puerta.

Me dirijo hacia la luz. Voy tanteando la pared con los dedos. Es de acero y está recalentada por el sol del exterior. Mi mano roza un interruptor. Se alza con un chasquido industrial y a continuación, por encima de mí, las lámparas de sodio empiezan a zumbar y la estancia queda bañada en una luz blanca y fría.

Largas mesas metálicas que discurren en paralelo ocupan la habitación. Sus superficies están abarrotadas con vasos de precipitados, elevados soportes metálicos de los que cuelgan tubos de goma que caen hasta el suelo, botellas de un cristal tan marrón que parecen tarros de cerámica. Bajo las mesas se acumulan las latas de disolvente, cientos de ellas, y docenas de tanques de propano del tamaño de pequeños dirigibles. Por todas partes hay basura: botellas descartadas, latas vacías, tubos de goma y tapones tirados por el suelo.

En el centro de la nave yace el hombre que he pisado. Está tirado en el suelo entre dos de las mesas metálicas. Tiene el rostro vuelto hacia el otro lado.

Al otro extremo de la sala, cerca de la cortina de PVC por la que he entrado, hay tres hombres sentados uno junto al otro, apoyados contra la pared. He pasado junto a ellos en la oscuridad sin ser consciente de su presencia.

Los tres tienen un negro agujero de bala en la frente. Cada herida está rodeada por una quemadura circular, como pequeños labios fruncidos sobre la piel.

Han sido ejecutados de pie. Lo sé porque en la pared, detrás de cada uno de los hombres, hay un salpicón de sangre y materia gris a la altura de la cabeza, seguido por un reguero vertical de sangre pintado al derrumbarse. Parece un grafiti, como tres signos de exclamación invertidos. Marcas de sorpresa. Quizá la sorpresa que sintieron los hombres al ver llegar la bala.

Junto a los hombres está sentada Amanda. Tiene los ojos abiertos. Respira. Tiene la mirada perdida en el horizonte. No parece haberse percatado de mi presencia.

—¿Amanda? —digo corriendo hacia ella.

Amanda levanta la mirada. Veo en ella un destello de reconocimiento.

—Jim… —dice, en voz muy baja. Después entierra el rostro entre las manos y comienza a llorar. Es un lamento silencioso. Su cuerpo se estremece y Amanda se restriega los ojos, pero sin proferir ningún sonido. Me doy cuenta de que sus manos están cubiertas de sangre reseca.

Me arrodillo a su lado.

—¿Estás herida?

Amanda me abraza.

—No —dice, enterrando la cara entre mis hombros—. Oh, Dios… Oh, Dios…

—¿Qué ha pasado?

—Ha sido terrible… —Su cuerpo se estremece, sacudido por los sollozos—. Ha sido horrible… Lo que han hecho…

—¿Quiénes?

—Se presentaron en mi piso —susurra Amanda—. Iban armados. Me sacaron a rastras. Me dijeron que te iban a matar.

—¿Quiénes?

—Ellos —dice Amanda, señalando a los hombres que tiene a su lado.

—¿Ellos?

Los miro a los tres. No parecen demasiado peligrosos. Porque están muertos.

—Si ellos te trajeron a ti, ¿quién los ha matado a ellos?

Amanda menea la cabeza.

—No lo sé. Estaba… —se interrumpe—. Ha sido un hombre. Alto. Tenía el pelo largo y oscuro. Iba vestido de negro. Me dijo que cerrara los ojos. Hablaba en ruso. Pensaba que iba a matarme, pero simplemente…

—Simplemente ¿qué?

—Desapareció.

—¿Desapareció? —digo, confundido. ¿Qué quiere decir Amanda? ¿Que el hombre se ocultó entre las sombras? ¿Qué se desvaneció?

Al otro lado del almacén, alguien gime. Es el hombre que pisé a oscuras. Sigue tirado en el suelo, luchando por avanzar a rastras.

Dejo a Amanda y me acerco a él, apuntándole a la cabeza en todo momento con mi pistola. Se encuentra de espaldas a mí. Su cuerpo descansa al final de un largo reguero de sangre. Ha conseguido arrastrarse una decena de metros, barriendo el suelo con la herida de su pecho. Un charco de sangre se está formando a su alrededor.

Lo toco con el pie.

—Tú —digo—. Mírame.

Se vuelve. Es el velociraptor, mi vecino de enfrente.

Sus ojos han desaparecido, reemplazados por dos tajos purpúreos y rezumantes, hinchados y vacíos. Tiene las mejillas pringadas de sangre y gelatina.

—¿Quién eres? —pregunta. Me agarra de la pernera de los pantalones.

Me separo hasta quedar más allá de su alcance.

—Jim Thane —digo.

—Jim Thane —repite él, y sonríe, como si mi nombre le resultara gracioso—. Jim Thane —dice de nuevo. Extiende la mano, pero sus dedos no consiguen hallarme.

—¿Quién te ha hecho esto?

—¿Quién crees tú que me lo ha hecho, Jim Thane?

Percibo a alguien a mi espalda. Me giro para ver a Amanda. Se ha enjugado las lágrimas de los ojos, pero la sangre de sus dedos ha dejado tímidas líneas rosáceas, apenas visibles sobre su blanca piel.

Me vuelvo de nuevo hacia el velociraptor.

—¿Por qué me estabas espiando?

—Me ordenaron que te echara un ojo —dice—. Qué expresión tan divertida. Echar un ojo. ¿No te parece? ¿Teniendo en cuenta las circunstancias?

—¿Dónde está? ¿Dónde puedo encontrarle?

—No querrás encontrarlo. Hazme caso. Nadie quiere encontrarlo. Él te encontrará, cuando llegue el momento. Sé que lo hará.

—¿Qué aspecto tiene?

—Nunca lo he visto.

—¿Cómo puedes trabajar para alguien sin verle?

—Ah —dice él, con algo parecido a la delectación—. ¿Te gustaría saber cómo lo conocí?

—Sí.

El velociraptor sonríe.

—Acércate.

—Jim, ten cuidado —dice Amanda.

Piso sobre el charco de sangre que se sigue extendiendo sobre el cemento. Mantengo la pistola apuntada contra la cabeza del tipo.

—Cuéntamelo.

—Érase una vez un hombre —dice— llamado Kopec. Fue él quien me contrató. A mí y a mi amigo, ese de ahí, el del balazo en la cabeza. ¿Le ves?

Podría preguntar cuál de ellos, pero no lo hago.

—Sí —respondo.

—Estábamos en Modesto, a lo nuestro. Comprando un poco por aquí, vendiendo un poco por allá. Llamamos su atención. Puede que nos excediéramos un poco con la venta, ¿eh? ¿Comprendes?

—Sí.

—Un día, Kopec nos encontró. Vino a nosotros y nos dijo: «Este territorio pertenece a mi patrón, cuyo nombre no puedo decir. Ahora tenéis dos opciones. Podéis trabajar para él. O puedo mataros». Por supuesto, escogimos trabajar para él. ¿Entiendes?

—Sí.

—Kopec nos fue dando encargos. A lo mejor eran pruebas. Para ver lo que éramos capaces de hacer. Una entrega. Una recogida. Una ejecución. ¿Sí? Cada semana Kopec aparecía y cada semana me entregaba un sobre. Dentro del sobre había dinero y una descripción del trabajo que debíamos hacer. Kopec nunca sabía qué era lo que había en el sobre. Simplemente me lo entregaba. Era el mensajero, nada más.

Tose. La sangre burbujea entre sus labios.

—Un día —dice—, apareció Kopec. Traía un sobre pesado. Me dijo que lo abriera. Dentro había un móvil, una pistola y una hoja de papel. En el papel estaba descrito el trabajo. Solo tres palabras. ¿Sabes qué ponía?

—No.

—Ponía: «Mata a Kopec». Así que eso hice. De un disparo en la cabeza. ¿Entiendes? Entonces sonó el móvil y respondí, y una voz dijo: «Enhorabuena. A partir de ahora, te llamas Kopec». Así es como trabaja él. Controla a todo el mundo. Lo sabe todo. Escucha. Observa. Pero permanece oculto. Nadie sabe nada sobre él. Nadie sabe dónde vive. Ni qué aspecto tiene. Ni cuántos años. Ni siquiera si de verdad es ruso o armenio o checheno. Y si hablas con él o si conoces a alguien que haya hablado con él, acaba contigo. Incluso si pronuncias su nombre en voz alta, acaba contigo. Todo el mundo conoce estas reglas.

—¿Qué quiere de mí? Cuéntame lo que sepas.

—¿Lo que sepa? —dice él—. No sé nada. Mi trabajo era observarte. Asegurarme de que tu esposa te complacía. Asegurarme de que tenías éxito en tu empresa. Mi trabajo era proteger a Jim Thane.

—¿Protegerme? —Pienso en Stan Pontin, su accidente de coche y la repentina e inexplicable decisión de Sandy Golden de invertir en Tao Software. Y pienso en Dom Vanderbeek, en el desván, y su amoratado collar de huellas dactilares—. ¿Por qué mataste a mi mujer?

—No —dice él—. Ese no fui yo. Puede que fuera otro. No somos el único equipo. Siempre tiene a otro equipo. Es su manera de controlarte. Un equipo vigila al otro. Siempre uno a otro. Hasta que resulta imposible estar seguro de quién es quién.

—¿Forma Tom Mitchell parte de tu equipo?

—¿Tom Mitchell? —dice él—. Ah, el agente del FBI. No. No creo que trabaje para mi patrón. Creo que quiere encontrar a mi patrón. Como mucha otra gente. Se ha ganado muchos enemigos.

—¿Por qué me estás contando todo esto?

El velociraptor sonríe. Las vacías cuencas de sus ojos se entornan alegremente. Lágrimas rojas asoman de las comisuras.

—Acércate y lo verás.

—Jim, no —advierte Amanda.

Permanezco inmóvil.

El velociraptor dice:

—Me he quedado sin ojos, Jim Thane, no puedo hacerte daño. Acércate más. Te enseñaré algo. Algo que recordarás el resto de tu vida.

Me aproximo centímetro a centímetro. Le toco el hombro.

—¿Qué es? —le pregunto en voz baja al oído.

Oigo su respiración, entrecortada y rasposa, y noto que se le está escapando la vida, acumulándose en un charco a mis pies.

—Mi chaqueta —susurra él. Su voz es muy suave. Casi inaudible—. Mete la mano.

Le paso la pistola a Amanda. Ella la apunta hacia la cabeza del velociraptor. Meto la mano en su bolsillo. Está mojado.

—¿Lo encuentras?

Dentro hay algo, noto el filo de un papel contra el dedo. Extraigo un sobre. La esquina está manchada con sangre. En el sobre pone: «Para Kopec».

—Me lo dio la persona que me rajó los ojos —dice—. Primero tenía que leerlo. Fue lo último que vi. Míralo.

Abro el sobre. Dentro hay un folio, plegado en tercios. Aferrada al folio con un clip hay una foto colegial de una niña, puede que de unos siete años. Lleva un vestido azul de terciopelo. Las manos enlazadas sobre el regazo. Sonríe para la cámara.

—Mi hija —explica el velociraptor.

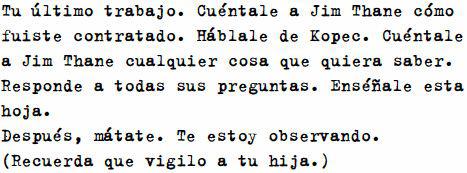

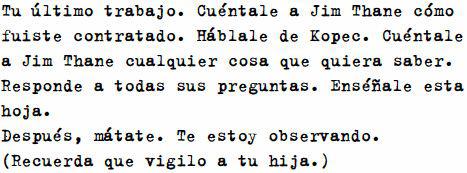

Abro el folio adjunto a la foto. Está mecanografiado con una máquina de escribir de las de antes, puede que de anticuario. La tinta se acumula en los vértices; las letras discurren de manera desigual sobre la página.

Pone:

—¿Te das cuenta ahora? —susurra el velociraptor—. Lo sabe todo. Lo controla todo. De verdad creo que es… Dios.

Antes de que haya podido asimilar lo que acabo de leer o lo que está sucediendo, mi vecino saca la pistola que había estado ocultando. Se la lleva a la boca. Muerde el cañón. Oigo el chasquido de los dientes contra el metal. La parte trasera de su cráneo explota en una neblina roja.

—¡No! —grito, demasiado tarde, y mis palabras quedan engullidas por el eco del disparo.

Retrocedo.

—Oh, Dios —dice Amanda.

En la distancia, oigo un ruido de sirenas.

—Tenemos que irnos —digo, apartándome.

Cojo a Amanda de la mano y tiro de ella hacia la salida. Pero Amanda se resiste, negándose a moverse, observando fijamente el cadáver.

—Amanda —digo.

—Espera.

Se suelta de mi mano y se arrodilla junto al muerto.

—¿Qué haces?

Amanda se inclina sobre el cuerpo, apoyándose en él, prácticamente tocando con la cara el destrozado cráneo. Palpa el interior de la chaqueta ensangrentada.

—Amanda…

Las sirenas aumentan en intensidad. Se dirigen hacia nosotros.

Amanda está registrando, inspeccionando los bolsillos, en busca de algo.

—¡Lo encontré! —dice excitada. Me muestra lo que estaba buscando: una bolsa de plástico para sándwiches, cerrada con goma elástica. Contiene escamas amarillas y una pipa de cristal.

—Vamos —digo.

La aparto del cadáver y esta vez me lo permite, levantándose y guardándose la bolsa en el bolsillo delantero de sus vaqueros.

Atravesamos corriendo el almacén hasta cruzar la cortina de PVC. Saltamos desde el muelle de carga y descarga y salimos al sol. Las sirenas suenan más cercanas. Me subo al Honda y Amanda lo rodea a la carrera para subirse al asiento del pasajero.

Salimos por la puerta trasera y nos incorporamos a la carretera. Dos coches de policía cruzan la entrada principal mientras nos alejamos, haciendo sonar las sirenas y lanzando destellos rojos y azules. Por un momento, espero ruido de neumáticos y giros de ciento ochenta grados y una persecución alocada, pero cuando miro en el espejo retrovisor veo que los coches patrulla se detienen sin aspavientos frente al muelle de carga y descarga.

Los policías ignoran el Honda en el que viajan el hombre y la mujer manchados de sangre (o puede que no hayan llegado a vernos) y Amanda y yo nos alejamos velozmente hasta remontar la cima de una colina y perdernos de vista.