CAPÍTULO 8

La República se desmorona

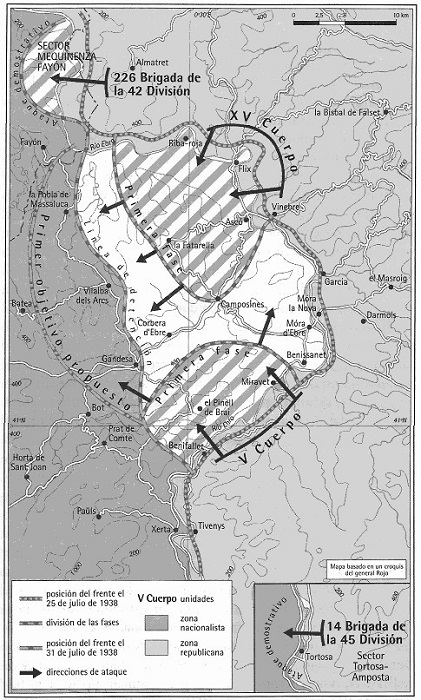

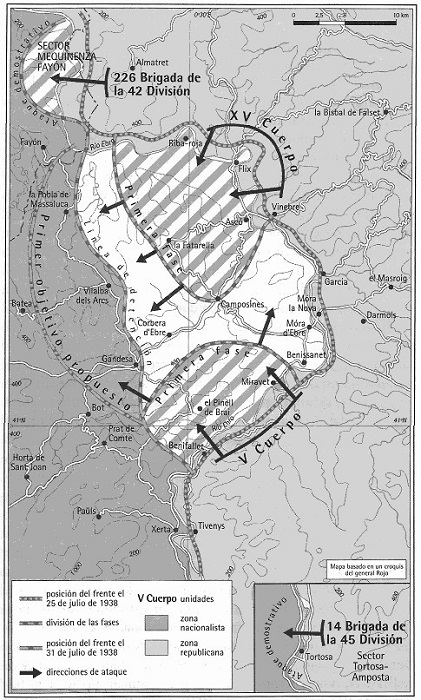

La maniobra del Ebro planeada y dirigida por Vicente Rojo causó gran sensación en su día, y llegó, incluso, a ser estudiada como modelo durante años en las escuelas militares de la extinta Unión Soviética; las tropas republicanas prepararon esta difícil operación a lo largo de cincuenta días, a escasos metros de las posiciones del adversario, sin que éste se apercibiera de ello y tomara las obligadas medidas de seguridad. Y en la medianoche del 24 al 25 de julio de 1938, utilizando doce puntos de paso, comenzaron a atravesar el río las seis divisiones pertenecientes a los cuerpos V y XV del Ejército del Ebro, cogiendo al enemigo por sorpresa y logrando desarticular su dispositivo de fuerzas. Pasaron, en principio, los más audaces y los mejores jefes de las pequeñas unidades, empleando centenares de barcas que se hallaban escondidas en la zona, y de inmediato procedieron a tender pasarelas y puentes de vanguardia, mientras en las proximidades, dispersas y ocultas, esperaban el grueso de las tropas, los tanques y la artillería, a que el primer escalón alcanzara sus objetivos, «para proseguir la maniobra de paso sin solución de continuidad y con sujeción a un orden estricto[1]». Por la mañana, con las vanguardias ya situadas a la otra orilla dominando los puntos esenciales y pese a la presencia de la aviación franquista, que acudió con rapidez a la cita, el grueso inició la travesía sin encontrar demasiados problemas, a la par que se llevaban a cabo las acciones demostrativas previstas; al finalizar la jornada, los republicanos habían alcanzado los objetivos fijados para el primer avance y, tres días después, tenían al otro lado del río todos los elementos que debían pasarlo, con los diversos puestos de mando y escalones de servicio instalados. La maniobra del Ebro había terminado, y las fuerzas republicanas se dispusieron a afrontar la consecuente batalla defensiva.

Por enésima vez, Franco había sido sorprendido por Vicente Rojo. En su palacio de Burgos recibió la noticia del ataque republicano y el derrumbamiento del frente nacionalista, el mismo día 25 de julio, y decidió sin demora paralizar las operaciones que se desarrollaban en Levante y enviar refuerzos a la zona atacada, precedidos por los inevitables aviones; de manera que, al concluir el citado mes, ya habían arribado al Ebro ocho divisiones franquistas, procedentes de Levante y otros frentes peninsulares. Las tropas de Modesto, mientras tanto, fueron organizando la defensa de la cabeza de puente que ocupaban en el interior del arco formado por el río, apoyando en éste sus flancos; el nuevo frente, de unos cuarenta kilómetros de longitud, venía a coincidir, más o menos, con la cuerda del referido arco.

Maniobra republicana en el Ebro.

Los soldados del Ejército del Ebro se encontraron, al atravesar el río, en un terreno ocupado por las tropas del Cuerpo de Ejército Marroquí, que habían establecido una línea defensiva que aprovechaba el obstáculo fluvial y se basaba en una serie de centros de resistencia, con trincheras y alambradas, situados en los pueblos cercanos al río y en las cotas dominantes; entre los centros de resistencia se habían distribuido los correspondientes puntos de apoyo. Los soldados republicanos superaron esa línea defensiva, contando con la inestimable ventaja del efecto sorpresa, avanzaron unos veinte kilómetros, y consiguieron adueñarse de una franja de terreno que reunía grandes condiciones desde el punto de vista táctico, como reconoce, sin reparos, el historiador franquista Manuel Aznar[2]: «El 25 de julio de 1938 los rojos obtienen un éxito local […] Han caído, o están a punto de caer en manos de las tropas marxistas los pueblos de Mequinenza, Fayón, Flix, Aseó, Mora de Ebro, Fatarella, Corbera, Villalba de los Arcos, las formidables posiciones de la sierra de Cavalls y de la sierra de Pàndols, el cruce de comunicaciones de la venta de Camposines; y ¡sobre todo!, los nacionales han perdido todos los observatorios de la región. Este hecho es el que mayor influjo ha de ejercer en el desarrollo de la batalla».

El terreno conquistado por las tropas del Ejército del Ebro les permitiría establecer una sólida posición defensiva para responder adecuadamente a la esperada contraofensiva del adversario. Con todo, algunos militares republicanos, como Antonio Cordón, deploran que los soldados de Modesto adoptaran tan pronto una actitud defensiva; estiman que Rojo no debería haber concebido la maniobra del Ebro para ser ejecutada «con fuerzas limitadas» ni para alcanzar «un éxito parcial y temporal», ya que la opción correcta hubiera sido lanzar un ataque de mayor envergadura, capaz de cambiar el signo de la guerra[3]. Cordón no tiene inconveniente, sin embargo, en señalar que la superioridad de los rebeldes en artillería y aviación era abrumadora; de modo que sus críticas no parecen demasiado acertadas. Si los republicanos, en efecto, se hubieran aventurado en una gran ofensiva, penetrando resueltamente por el territorio nacionalista, tras atravesar el Ebro, habrían caminado irremediablemente hacia el desastre; no disponían de medios para acometer una ofensiva importante, dejando, por añadidura, su base de operaciones al otro lado del río y dependiendo de una larga línea de suministros, «que se mostraría extraordinariamente vulnerable para la prepotente aviación adversaria[4]». Dada su penuria de medios, ciertamente, la República pudo darse por satisfecha con los objetivos estratégicos y tácticos alcanzados con la maniobra dirigida por el general Rojo. Por lo demás, lo primero que hizo Franco al acercarse al frente del Ebro para analizar la situación sobre el propio terreno fue llegar a la conclusión de que, al contar con una manifiesta superioridad en aviación y artillería, le resultaría fácil «aplastar a los rojos[5]» que habían osado atravesar el río… Las previsiones del Generalísimo fallaron estrepitosamente, porque, entre otras cosas, las tropas republicanas pudieron llevar a cabo las obras de fortificación necesarias para defenderse de los bombardeos, algo que, sin duda, no hubiera estado a su alcance de hallarse en movimiento. En definitiva, lo único que los republicanos podían hacer en julio de 1938, como Rojo intuyó desde el primer momento, era amagar y conseguir que el enemigo se sintiera amenazado para forzarle a abandonar sus planes (Franco no sólo paralizó la ofensiva de Levante, sino también la que en Extremadura estaban realizando los ejércitos del Centro y Andalucía, mandados respectivamente por Saliquet y Queipo de Llano) y a combatir en un terreno desfavorable.

A la elegancia y la brillantez demostradas por Rojo con la maniobra del Ebro, Franco respondió con los ataques frontales y el empleo de la fuerza bruta, es decir, haciendo gala de dos de los rasgos que caracterizan a los militares incompetentes… Enrique Líster tuvo la oportunidad de contemplar los procedimientos tácticos del Generalísimo desde su puesto de mando del V Cuerpo de Ejército, que ocupaba las alturas de las sierras de Cavalls y Pàndols en la zona sur de la cabeza de puente, y comenta[6]: «La idea central de Franco y sus generales en el Ebro fue la de obligar a las fuerzas republicanas a cruzar a la orilla izquierda del río. Esta idea se evidencia del primero al último día de la batalla del Ebro […] En realidad, toda la táctica y arte militar de Franco se redujeron a destruir las trincheras republicanas, a costa de enormes cantidades de proyectiles de artillería y de bombas de aviación […] Generalmente, los ataques enemigos se desarrollaban como sigue: durante cuatro o cinco horas, su artillería y aviación bombardeaban nuestras líneas, los emplazamientos de nuestra artillería y los observatorios; al mismo tiempo, sus cazas atacaban con fuego de ametralladora a nuestras fuerzas de la segunda línea o reserva; después de esto, su infantería pasaba al ataque, pero si era recibida con el fuego de algunas ametralladoras nuestras, recomenzaba de nuevo el fuego artillero y los bombardeos de aviación […] Frente a los potentes medios de fuego del enemigo, nuestras fuerzas, en cuanto comenzaba el bombardeo, empleaban la táctica de guarecerse en los refugios y al terminar aquél ocupar de nuevo las trincheras».

Líster añade que, con la táctica utilizada por el Generalísimo, los nacionalistas necesitarían cerca de cuatro meses para reconquistar lo que habían perdido en un solo día. La deplorable forma de actuar de Franco dejaba de manifiesto, una vez más, el bajo nivel de sus conocimientos militares, de su capacitación técnica. A la altura de 1938, cualquier militar europeo medianamente informado debería saber que los ataques frontales no representaban una opción aconsejable. Ya en 1905, el jefe del Estado Mayor alemán, Alfred von Schlieffen, había elaborado un memorando, que alcanzó una considerable difusión, en el que concluía que, «como los ataques frontales serían poco menos que imposibles, el mantenimiento de la ofensiva dependería de los movimientos de flanqueo, envolvimiento y cerco[7]»; algunos años antes, Colmar von der Goltz había advertido que cada vez se harían más maniobras de envolvimiento frente al ataque frontal y que la cuña que éste lograra crear sería fácilmente destrozada por la potencia de fuego de la defensa. Al desencadenarse la primera guerra mundial, y debido a la desmesurada extensión de los frentes, resultó muy difícil la ejecución de la maniobra de ala (envolvente, de flanco o desbordante), por lo que hubo que recurrir sistemáticamente a la maniobra penetrante o de ruptura, con todos los inconvenientes que eso acarreaba. Por entonces, la artillería se había convertido en la reina de las batallas, y adquirió gran predicamento la fórmula de «la artillería conquista y la infantería ocupa», pero no se tardaría mucho en comprobar que este principio era falso. Los soldados aprendieron a refugiarse en las trincheras y a construir fortificaciones, y los bombardeos no les producían demasiado quebranto; además, las líneas en profundidad establecidas representaban un obstáculo importante. Así pues, cuando los infantes se lanzaban al asalto, tras la conclusión del bombardeo artillero, eran rechazados con relativa facilidad desde las trincheras protegidas por alambradas; los frentes se estabilizaron y terminó haciendo su aparición la denominada «guerra de desgaste», en la que se consumían estúpidamente los medios de combate, sin dejar el más mínimo resquicio al arte militar. A ese tipo de guerra se adhirió el general Franco resueltamente durante la batalla del Ebro (condicionado sin duda por sus carencias técnicas y también por la ingente cantidad de medios puestos a su disposición), a pesar de no encontrarse, precisamente, ante un frente de exagerada longitud.

A lo largo de la batalla del Ebro, la artillería franquista lanzó más de un millón de proyectiles, a un promedio de unos 13 500 diarios, mientras la aviación arrojaba un tonelaje de explosivos similar. Los resultados tácticos de los intensos bombardeos, sin embargo, fueron bastante decepcionantes; como muestra puede servir cierto episodio protagonizado por los combatientes del Batallón Lincoln, de las Brigadas Internacionales. Los soldados de ese batallón, que acudieron el 15 de agosto a relevar a la 11 División del V Cuerpo en la cota 666 de la sierra de Pàndols, se encontraron al incorporarse a la línea de combate con un auténtico paisaje lunar, producido por los bombardeos; «no había más vegetación que algunos restos de arbustos, calcinados por las bombas incendiarias», y los aviones enemigos sobrevolaban sin cesar las posiciones, mostrando con insolencia su fuerza en el cielo[8]. El día 19, la artillería bombardeó durante ocho horas la cota 666, y a continuación los moros iniciaron el asalto, pero los soldados del Lincoln los hicieron retroceder utilizando ametralladoras y granadas de mano… Tal parecía ser la tónica de los combates desarrollados en el Ebro durante casi cuatro meses. Vicente Rojo se refiere a ellos y analiza de paso los procedimientos empleados por Franco[9]: «Gran concentración de medios y aviación atacando frentes estrechos y puntos concretos […] No hay arte; domina en la acción la ciencia del aplastamiento; es problema de número de proyectiles y de relevo de unidades: las bajas no importan; no hay más que una acción brutal, terrorífica, de fuego, tratando de destruir todo lo existente y aplicando la fórmula, tan famosa como falsa, de que “la artillería conquista y la infantería ocupa”».

Rojo nos da cuenta también de uno de los episodios característicos de la lucha en el Ebro, del que fue testigo cuando se hallaba en el puesto de mando de Modesto, instalado en las proximidades de la venta de Camposines. El ataque nacionalista se inició aquel día a las diez de la mañana, y se alternaron el bombardeo artillero y el aéreo; entre las diez y veinte y las doce, las sucesivas oleadas de aviones arrojaron sus bombas de tal forma que no dejaban tiempo a que se desvaneciera la nube de polvo producida por cada bombardeo. Los republicanos solicitaron el auxilio de su aviación de caza; sin embargo, los bombarderos adversarios, protegidos por sus cazas, continuaron operando sin apenas problemas. Concluida la preparación artillera y aérea, los infantes franquistas, precedidos por algunos tanques, se lanzaron al asalto contra las posiciones republicanas aparentemente arrasadas… pero de éstas surgieron resueltamente unos defensores que, finalmente, conseguirían poner en fuga a los atacantes y los obligarían a abandonar la escasa porción de terreno que habían conquistado. Sobre las veinte horas, los combates se darían por terminados.

No cabe duda de que Franco no sabía utilizar la poderosa máquina militar que tenía en sus manos. Resultaba, desde luego, absurdo que se inclinara por los ataques frontales, cuando gozaba de la oportunidad de maniobrar por las alas; pero, por otro lado, dada su irresistible tendencia a la maniobra de ruptura, es inexplicable que no supiera aprovechar el desarrollo experimentado por los tanques y la aviación, para, debidamente asesorado por los militares enviados por las potencias fascistas, poner en práctica la estrategia de la guerra relámpago, que se venía estudiando desde hacía largos años. Entrevistado por Liddell Hart, el coronel Wilhelm von Thoma, jefe de la unidad blindada de la Legión Cóndor, declaró que, si los carros se hubieran empleado en masa durante la guerra civil, siguiendo los criterios surgidos tras la conclusión de la primera guerra mundial, su rendimiento habría sido muy superior al obtenido; esa forma de actuar, sin embargo, encontraría la oposición de Franco, que tampoco permitiría llevar a cabo la guerra relámpago, basada en la cooperación entre tanques y aviones, para la que la Legión Cóndor estaba especialmente dotada[10]… El concepto, en fin, que Vicente Rojo tenía acerca de la capacidad de Franco como general en jefe constituiría una de las claves del éxito alcanzado con la maniobra ejecutada por los republicanos en el Ebro; Rojo conocía bien las limitaciones del Generalísimo, su escasa cultura militar, su propensión a perder la libertad de acción y a derrochar los medios, su falta de imaginación y audacia, su fe en la fuerza bruta, su empeño en salvaguardar su prestigio a toda costa…, y obró en consecuencia, adaptando el planeamiento de la maniobra a todas estas circunstancias. «Un general —apunta el mariscal Montgomery— debe conocer la mentalidad de su oponente, o al menos debe procurarlo. Por esta razón, siempre llevé conmigo durante la guerra de Hitler alguna fotografía de mi oponente. En el desierto, y nuevamente en Normandía, mi oponente fue Rommel; solía yo estudiar su rostro para ver si podía sondear su probable reacción ante cualquier acción que yo pudiera desencadenar; en cierto y curioso modo, esto me ayudó […] El estudio de los jefes adversarios ha sido siempre una necesidad perentoria[11]».

Pese al derroche de medios llevado a cabo, las tropas de Franco sólo lograban avanzar a un promedio de cien metros por día; en cada kilómetro cuadrado ocupado por ellas habían caído previamente unas doscientas toneladas de explosivos. Así pues, no puede afirmarse que el avance de las unidades franquistas resultara rápido y barato. Y no sólo Mussolini se sentía defraudado; lo estaban igualmente los alemanes; el embajador de Hitler ante el gobierno de Franco, Eberhard von Stohrer, que había relevado a Faupel en julio de 1937, llegó a pensar si la paz negociada que afanosamente buscaba Negrín no terminaría, en realidad, beneficiando al Generalísimo, en un momento en que sus tropas «estaban desangrándose en el Ebro[12]». Durante el mes de setiembre, en todo caso, estalló en Europa la crisis que se venía gestando desde hacía algún tiempo, y era evidente que del desenlace de ella dependería la marcha de la contienda española. Hitler había reclamado que las zonas fronterizas de Checoslovaquia, la región de los Sudetes, fueran entregadas a Alemania, basándose en que la mayoría de su población era germana, y comenzó los preparativos para una posible guerra; alarmado por las consecuencias que pudieran derivarse de la decisión adoptada por el Führer, Chamberlain optó por entrevistarse con él, mientras el gobierno soviético proclamaba que se hallaba dispuesto a cumplir el pacto de asistencia mutua que había firmado con los checos. La guerra parecía inevitable, y los diplomáticos franceses e italianos se movilizaron junto a Chamberlain para tratar de poner remedio a la delicada situación; como resultado de todas estas gestiones, los jefes de gobierno de Inglaterra, Francia, Alemania e Italia se reunieron en Munich el día 29 y resolvieron firmar un pacto por el que se aceptaban las exigencias de Hitler, en perjuicio de los legítimos derechos de Checoslovaquia. Rusia se sintió desairada por el comportamiento de Inglaterra, y desde ese momento se inclinaría por el establecimiento de un acuerdo con la Alemania nazi. El Pacto de Munich, por lo demás, significaría «un golpe mortal a las esperanzas diplomáticas de la República española[13]». Arturo Barea, que en aquellos dramáticos días del mes de setiembre se encontraba en París, pudo comprobar que los franceses querían la paz pagada a cualquier precio, y comprendió que, tras la firma del pacto, ya nadie se atrevería a prestarle ayuda a la España republicana. «Rusia —señala Barea— tendría que retirar completamente su ayuda, que ya era mísera; una intervención descarada de su parte significaría que el conjunto de Europa se levantaría contra ella y la destruiría. El sacrificio de Checoslovaquia y la vergonzosa sumisión de las grandes potencias al ultimátum de Hitler no habían provocado una ola de ira y desprecio para el dictador, sino una ola monstruosa de miedo, miedo crudo de guerra y destrucción que atizaba el deseo de desviar la guerra y la destrucción sobre las cabezas de otros[14]». Con todo, parece que Hitler no se sintió enteramente satisfecho por el éxito alcanzado en Munich; le habían dejado sin la guerra que él deseaba ardientemente[15]. Considerando, no obstante, que la guerra habría de estallar irremediablemente, el Führer dispuso que se acelerara el programa de armamento; y dado que Francia evidenciaba muy pocos deseos de luchar y era, por tanto, previsible que Gran Bretaña se convirtiera en el auténtico adversario en Occidente, ordenó que se potenciaran todavía más las fuerzas aéreas.

En el Ebro, por otra parte, los pilotos y aviones alemanes estaban demostrando su poderío en los más importantes combates aéreos librados hasta entonces, que sólo serían superados en 1940 durante la famosa batalla de Inglaterra[16], en la que, por cierto, brillarían con luz propia los pilotos de la Legión Cóndor Werner Mölders y Adolf Galland. Los cazas Messerschmitt Bf-109 impusieron su ley en el Ebro; de ellos se emplearon los modelos B, C y E, dotados con cuatro ametralladoras los dos primeros, y con dos ametralladoras y dos cañones de 20 mm, el tercero. Los pilotos de caza republicanos, que entre otras cosas no llegaron a conseguir que el mejor de sus aviones, el I-16 «Mosca», fuera armado con cañones, lucharon siempre en condiciones de franca inferioridad contra los pilotos de la Legión Cóndor, pero al menos lograron que los bombarderos adversarios se vieran obligados a lanzar frecuentemente sus bombas desde una altura considerable, e impidieron que los alemanes llevaran a cabo el apoyo a tierra con el mismo éxito que habían alcanzado en la Campaña del Norte. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que los soldados de Modesto, a diferencia de los que combatieron en el norte, disponían de un aceptable número de cañones antiaéreos, y, además, estaban muy fogueados, no se desmoralizaban fácilmente y supieron construir refugios contra los bombardeos, entre los que se contaban unas zanjas muy estrechas en las que se protegían de la onda expansiva y de la metralla de las bombas. Fue así como, pese a la abrumadora superioridad aérea nacionalista, los soldados republicanos fueron capaces de aguantar durante meses, sin ceder apenas terreno; el periódico londinense The Times, del día 30 de noviembre de 1938, les dedicó un elogioso comentario, destacando su valor y coraje frente a un adversario muy superior en potencia aérea y artillera.

El gobierno republicano, al igual que el franquista, siguió con extraordinaria atención los acontecimientos desarrollados en Europa durante el mes de setiembre, provocados por la beligerante actitud de Hitler; el doctor Negrín, muy preocupado y también muy activo, pulsó a menudo la opinión del general Rojo, reclamándole diversos informes acerca de la situación internacional. En uno de esos informes, fechado el día 27, cuando no se había celebrado aún la Conferencia de Munich pero sí la reunión previa entre Chamberlain y Hitler, el general se mostró bastante pesimista, y llegó a manifestar que la absurda y deplorable conducta mantenida por el Comité de No Intervención con respecto a la República daba derecho a pensar que, en aquellos momentos, se estaba tramando algo contra ella. «Es posible —apuntaba Vicente Rojo— que Chamberlain no haya tratado con Hitler el problema checoslovaco sino el español. Es posible que, convencidos todos de que Franco no puede con nosotros, estén representando una comedia cuya principal víctima sea España[17]». Los republicanos españoles, ciertamente, tenían motivos sobrados (y los hechos terminarían dándoles la razón) para desconfiar de las intenciones de los países europeos en general, sin distinción de régimen político; el miserable comportamiento observado con la joven y democrática República española constituye sin duda una de las páginas más negras de la historia europea.

Después de firmarse el Pacto de Munich, en el que Mussolini apoyó sin reservas las ambiciones alemanas, Hitler consideró que Italia estaba ya suficientemente atada a Alemania y que, en consecuencia, se podía proceder a impulsar las operaciones del Ejército franquista para conseguir que la contienda terminara lo más pronto posible; con anterioridad, parece que el Führer había tratado de prolongar la guerra hasta que se consolidara debidamente la alianza italoalemana[18]. En todo caso, los alemanes aumentaron de forma impresionante su ayuda a partir de octubre, mientras Franco accedía a otorgarles ventajosos derechos mineros y a pagar los gastos de la Legión Cóndor. «Fue esta gran ayuda alemana —subraya Coverdale— la que dio a Franco el margen de victoria y le permitió salir del atolladero en que estaba tras la batalla del Ebro[19]». Por otro lado, los italianos continuaron suministrándoles armamento a los nacionalistas, en tanto que los rusos suprimían sus envíos radicalmente; cuando optaron por reanudarlos en diciembre de 1938, el material bélico fue retenido en Francia durante varias semanas, y los republicanos, a punto de abandonar el territorio catalán, no pudieron aprovecharlo[20].

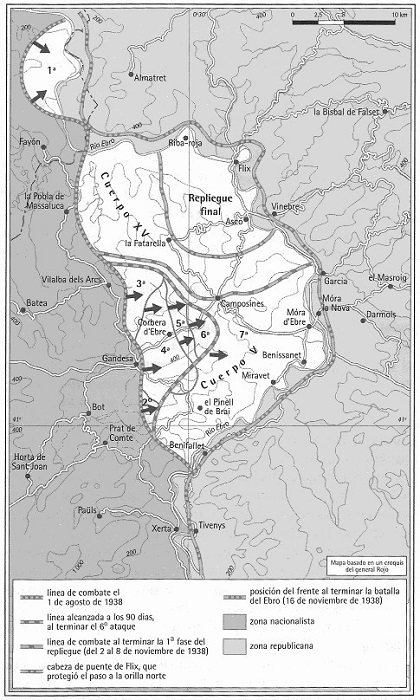

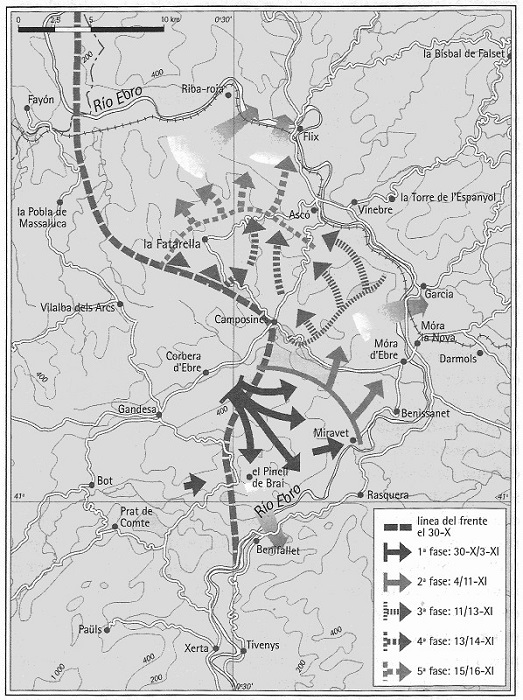

Para poder desalojar a las tropas republicanas de sus posiciones en la cabeza de puente del Ebro, Franco necesitó desencadenar siete contraofensivas; a medida que cada una de éstas concluía, los nacionalistas se veían obligados a trasladar las unidades participantes a retaguardia, para reorganizarlas o relevarlas. Tras ochenta días de combate, cuando se acercaba el final del mes de octubre, las tropas franquistas sólo habían avanzado ocho kilómetros en un frente no demasiado ancho, lo que los llevaría a ocupar unos ochenta kilómetros cuadrados. La penuria de armamento que afectaba a los republicanos era cada vez más grave, pues no sólo los rusos no enviaban suministros desde el mes de agosto, sino que además la frontera francesa permanecía cerrada desde el 13 de junio, a la par que se reforzaba el bloqueo marítimo para los barcos que transportaban material a la República; y sin embargo, en su sexta contraofensiva, desarrollada entre el 27 de setiembre y el 14 de octubre, los nacionalistas sufrieron tantas bajas que optaron por imponer una pausa en los combates; esa pausa sería aprovechada por los soldados de Modesto para despedir a los voluntarios internacionales que abandonaban España, cumpliendo así la promesa hecha por Negrín ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones, el día 21 de setiembre. Los ingleses habían presentado, el 5 de julio, un plan de retirada de voluntarios, que contemplaba también el restablecimiento del control marítimo y el terrestre de las fronteras españolas; y Negrín se mostró desde el primer momento dispuesto a cumplirlo, en tanto que Franco se negó a aceptar el control marítimo, y rechazó, por otra parte, la retirada proporcional de voluntarios, exigiendo que el número de ellos que debía desechar cada bando fuera el mismo (diez mil hombres)… Frente a las delirantes fábulas lanzadas por sus propagandistas, Franco dejaría meridianamente claro en esta ocasión cuál era, de los dos bandos en liza, el que necesitaba de forma más apremiante recurrir a la ayuda extranjera. Los republicanos, en fin, permitieron la salida de España de los doce mil extranjeros que luchaban en sus filas (de los cuales, seis mil se hallaban en el Ebro), mientras que Franco sólo consintió que se marcharan diez mil italianos, reteniendo a otros cuarenta mil, más los integrantes de la Legión Cóndor y los miles de marroquíes de las Fuerzas Regulares. Por lo demás, durante la guerra civil combatieron con Franco unos 180 000 extranjeros (entre ellos, 78 526 italianos y 85 000 marroquíes), y, con los republicanos, alrededor de 35 000.

Las siete contraofensivas franquistas en el Ebro.

El 28 de octubre se rindió en Barcelona un emotivo homenaje de despedida a los voluntarios de las Brigadas Internacionales; y, justamente dos días después, tras dos semanas de preparación, el Generalísimo desencadenó en el Ebro su séptima y última contraofensiva, en la que participaron los cuerpos de ejército Marroquí, de Navarra y del Maestrazgo, junto al CTV italiano y una brigada de tanques. Los nacionalistas eligieron la zona de ruptura en el extremo norte de la sierra de Cavalls, y abarcaron un frente de 1500 metros, en el que concentraron una masa artillera de unos trescientos cincuenta cañones (la mitad de ellos pertenecientes al CTV), que verían su acción reforzada con la presencia de doscientos aviones de bombardeo y otros tantos de caza[21]. A la violenta preparación artillera y aérea sucedió el ataque de los infantes que, aprovechando su superioridad y el amparo de la noche, terminarían por irrumpir en las posiciones de la 130 Brigada republicana que defendía la zona atacada. El 3 de noviembre, algunas tropas franquistas lograron acceder al Ebro, y Modesto tomó la decisión de replegar sus fuerzas a la otra orilla del río; la peligrosa y complicada maniobra de repliegue se llevaría a cabo ordenada y escalonadamente, y el día 15 de noviembre, la 13 Brigada de la 35 División, la primera unidad que había atravesado el Ebro en la noche del 24 al 25 de julio, sería la última en retornar a la orilla izquierda.

Tras la conclusión de la batalla del Ebro comenzaron a surgir en el bando republicano las críticas, que, con anterioridad, nadie se había atrevido a formular; el general Gamir Uribarri subrayó que la operación había constituido un éxito táctico, pero también una «catástrofe estratégica», al haberse consumido en ella todas las reservas republicanas[22]. No se dignaría el general Gamir, sin embargo, explicar cuál debería haber sido la conducta que tendría que haber seguido el Ejército republicano, cuando los nacionalistas amenazaban Sagunto y Valencia, vitales para la defensa de la zona centro-sur, ni tampoco cómo podrían haberse empleado esas reservas para obtener un mejor rendimiento y evitar la derrota final, mientras las potencias fascistas apoyaban resueltamente a Franco y la República se veía abandonada por todos… Si los republicanos consumieron todas sus reservas en el Ebro, ciertamente, fue a costa de ocasionar un desgaste superior en el adversario y poner en serio peligro la victoria que tenía prácticamente asegurada; lo que Negrín y Rojo, por otra parte, no podían prever, al proyectar la maniobra del Ebro, es que, dos meses más tarde, iba a celebrarse una conferencia en Munich que terminaría arruinando sus planes. Las mezquinas críticas emitidas «a toro pasado», en todo caso, valen muy poco, frente a las razones que aporta Vicente Rojo[23]: «En los momentos en que la batalla de Levante había llegado a su máxima violencia (ataques del 18 al 23 de julio), se produce nuestra maniobra del paso del Ebro (día 25); la marcha general de la guerra, que para nosotros se desarrollaba negativamente desde la contraofensiva enemiga de Teruel, sufre una brusca oscilación, y los seis meses de sucesivos reveses se cortan por un éxito fulminante, concreto, insospechado e indiscutible. Nuestro plan comenzaba felizmente. La iniciativa volvía a nuestras manos […] Después, la tenacidad de la lucha, que alcanzó en los combates del Ebro la máxima dureza de toda la guerra, y el deseo de los nacionalistas de anular nuestro éxito, como habían hecho en Teruel, les haría perder cuatro meses».

El repliegue republicano en el Ebro.

No se puede afirmar, en verdad, que los republicanos se desangraron inútilmente en el Ebro, ni tampoco que Franco obtuvo allí un señalado triunfo, que le permitiría destruir al ejército adversario y asegurar la victoria final. Tal es la versión mantenida por los historiadores franquistas, pero sus argumentos no resisten ni el más ligero análisis crítico. La batalla del Ebro fue una mera lucha de desgaste en la que los nacionalistas se desgastaron notablemente más que sus adversarios, como suele suceder siempre que una fuerza atacante se enfrenta a otra que ocupa sólidas posiciones defensivas, situadas en un terreno dominante. Desde la más remota antigüedad, los generales (Aníbal, por ejemplo, en Cannas) se inclinaron a menudo por la táctica defensivo-ofensiva, debido a las grandes ventajas que proporcionaba; elegían el terreno adecuado y asumían, en un primer momento, la actitud defensiva, para que el enemigo se fuera desgastando (fase de desgaste), y a continuación, cuando la correlación de fuerzas les resultaba favorable, se lanzaban al ataque (fase de contraataque) para completar su destrucción. «Se está plenamente en la marcha de la guerra —señala el maestro Clausewitz— al empezar por la defensa y terminar por la ofensiva[24]». A lo largo de casi cuatro meses, los nacionalistas sufrieron un tremendo desgaste con sus sucesivos ataques a las posiciones republicanas establecidas en las alturas de Pàndols, de Cavalls, de Fatarella, de Lavall; sus cañones y sus bombarderos llegaron a lanzar más de veinte mil toneladas de explosivos… y, sin embargo, al finalizar los combates, las bajas de cada uno de los bandos serían prácticamente las mismas (alrededor de cuarenta mil). Con su derroche de medios, Franco no conseguiría, realmente, otra cosa que recuperar, a través de ciento diez días de lucha, el terreno que había perdido en una sola jornada; afortunadamente para él, las potencias fascistas, al igual que habían hecho tras la batalla de Madrid, acudieron de inmediato a sacarle del atolladero, proporcionándole la ayuda necesaria para reparar todo el quebranto sufrido en la estúpida empresa de reconquistar un terreno sin valor estratégico alguno.

El general Rojo no consideró la guerra perdida tras la batalla del Ebro, si bien no dejaba de comprender que el Pacto de Munich significaba un duro golpe para la República; unos días antes de que dicho pacto se firmara, concretamente el 20 de setiembre, Rojo había elevado un informe al ministro en el que manifestaba que, aunque la situación internacional evolucionara de forma muy desfavorable para los intereses del bando republicano, como cabía sospechar, no debería darse la contienda por perdida, y que, en definitiva, la supervivencia de los republicanos dependería de dos factores principales: «El primero, la posibilidad de obtener abastecimientos de boca y guerra; el segundo, la posibilidad de conservar una moral exaltada y una organización cada vez más perfecta del Ejército[25]». Para lograr la realización de esas posibilidades, Rojo estimaba que era preciso establecer una orientación política que permitiera abordar, de una vez por todas, la serie de problemas repetidamente planteados y cuya solución exigía: la purificación de los organismos del Estado; la persecución de los emboscados de la retaguardia; la reunión en un solo ejército de los cinco existentes (los de Tierra, Mar, Aire, Carabineros y Seguridad); la creación de una sola Industria y unos solos Transportes; la unidad política y de gobierno; y asegurar el sostenimiento de la lucha procurando los abastecimientos desde Norteamérica y la URSS en forma regular o mediante acciones de contrabando organizado a gran escala. El 27 de setiembre, además, Rojo presentó un proyecto de decreto, cuya exposición de motivos comenzaba así[26]: «El Ejército Popular de la República, con la experiencia de veintiséis meses de lucha ininterrumpida, puede considerarse ha cumplido su mayoría de edad, alcanzada en virtud de sucesivas superaciones y contrastada de una manera evidente en los campos de batalla, singularmente en el transcurso de los últimos tiempos. En su consecuencia, se estima llegado el momento de mejorar y robustecer su organización, asentándola sólidamente sobre aquellos principios que son básicos en todo ejército…».

En el decreto se proclamaba «el respeto a los principios jerárquicos» y se disponía cuál habría de ser en lo sucesivo el empleo de quienes ostentaran el mando de los diversos tipos de unidades del siguiente modo: general para el grupo de ejércitos; general o coronel para el ejército; coronel o teniente coronel para el cuerpo de ejército; teniente coronel para la división; teniente coronel o mayor para la brigada o regimiento; mayor o capitán para el batallón o grupo; capitán para la compañía, escuadrón o batería, y teniente para la sección. Aclaraba, además, el decreto que todos esos mandos serían desempeñados «por personal del Ejército Popular sin distinción de procedencia». Las cosas habían cambiado bastante desde la época del gobierno de Largo Caballero, quien, en un decreto publicado el 16 de febrero de 1937, había dispuesto, causando gran disgusto entre los comunistas, que los jefes de milicias sólo podrían alcanzar el grado de mayor (comandante); con Negrín todo varió, y se dio el caso, por ejemplo, de que Modesto llegara a ostentar el grado de general, y Líster, el de coronel.

Haciendo gala de su extraordinaria capacidad de trabajo y, por supuesto, sin rebasar los límites de su esfera de acción, Vicente Rojo se esforzaba por resolver los arduos problemas militares que afectaban a la República; la gran batalla librada en el Ebro había concluido y era preciso prepararse para la siguiente. Con su lentitud habitual, Franco dejaría pasar más de un mes antes de iniciar la próxima ofensiva; disponía de varias opciones y parece que, en principio, se decantó por operar en Madrid y no en Cataluña, como todos esperaban, pero los italianos y algunos de sus generales intervinieron para hacerle cambiar de idea; el general Gámbara, que mandaba el CTV, le instó además a que iniciara las operaciones sin pérdida de tiempo[27]. El 23 de diciembre, en fin, Franco desencadenó su ofensiva sobre Cataluña, utilizando seis cuerpos de ejército que tenía concentrados, principalmente, en el frente Tremp-Serós; se trataba de los cuerpos de ejército de Urgel (Muñoz Grandes), del Maestrazgo (García Valiño), de Aragón (Moscardó), de Navarra (Solchaga) y Marroquí (Yagüe), más el CTV, con un total de 35 divisiones (dos de ellas acorazadas y otras dos de caballería). Estas unidades contaban con el apoyo de una masa artillera de 350 baterías (unas mil cuatrocientas piezas) y una masa aérea de más de quinientos aviones. Enfrente se hallaban los ejércitos del Este y del Ebro republicanos, con tres cuerpos de ejército cada uno, pero muy mermados en hombres y, especialmente, en armamento; los apoyaban 270 piezas de artillería y 122 aviones[28].

Al general Rojo, desde luego, no le sorprendió la ofensiva franquista en Cataluña; justamente un mes antes de que ésta se iniciara, había remitido un informe al ministro de Defensa y jefe del gobierno[29] en el que, tras analizar el despliegue y los medios del adversario, terminaba afirmando: «Se infiere lógicamente la mayor probabilidad de que el próximo teatro de operaciones activas sea el catalán». Rojo estimaba que los nacionalistas podrían disponer en cualquier frente de una masa de maniobra, compuesta por más de quince divisiones, «bien pertrechadas de tanques y artillería y contando con el concurso de una aviación numerosa», mientras que los republicanos se verían imposibilitados de alimentar humana y materialmente una batalla de mediana entidad, dada la escasez en tropas y armamento. Ante el peligro que corría Cataluña, Rojo aconsejaba: «Operar ofensivamente en otro teatro (cosa posible y prevista); poner en actividad los demás frentes; trazar un plan de defensa de Cataluña basado en la resistencia y en la maniobra». Ya el 10 de noviembre, mientras contemplaban el repliegue de las tropas republicanas en el Ebro, Rojo le había comentado a Modesto sus planes, y unos días más tarde se los explicaría con detalle en Barcelona; según Modesto[30], el general se proponía por encima de todo impedir «la libertad de maniobra del enemigo», puesto que en ello habría de basarse «la defensa activa republicana». Rojo, en definitiva, era perfectamente consciente de que había que conservar a toda costa el territorio catalán para poder recibir material bélico a través de la frontera francesa, dadas las dificultades existentes para el transporte en el mar Mediterráneo; había que dar tiempo a la llegada del armamento ruso solicitado por entonces, y se dispuso a ejecutar una de sus maniobras diversivas en teatro alejado, con el fin de obligar a Franco a sacar parte de sus reservas de la región catalana, facilitando así la acción defensiva republicana (a través de una maniobra retardadora) en ese teatro. Rojo decidió que los republicanos llevaran a cabo en la zona centro-sur una maniobra escalonada en tres fases, que consistiría en: una ofensiva combinada para amenazar Málaga y el sur de Granada, con participación de fuerzas terrestres y navales, en la que se incluía un desembarco en Motril; un ataque en el frente Córdoba-Peñarroya, y otro ataque en el frente del Ejército del Centro para cortar las comunicaciones nacionalistas entre Madrid y el sur peninsular. Evidentemente se trataba de una variante del conocido Plan P, que recibiría el nombre de Plan Motril y que terminaría siendo suspendido, a mediados de diciembre, ante la oposición mostrada hacia el mismo por el general Miaja, jefe del Grupo de Ejércitos de la zona centro-sur, y el almirante Buiza, que se hallaba al mando de la Armada[31]. Los comunistas han acusado de traidores a Miaja, a Buiza y a todos los que se opusieron al Plan Motril; sin embargo, no han tenido inconveniente en reconocer[32] la gravísima situación de penuria atravesada por la zona centro-sur, que afectaba sobre todo al armamento y a los alimentos, y que no animaba precisamente a embarcarse en operaciones ofensivas. El Grupo de Ejércitos mandado por Miaja contaba con más de quinientos mil hombres, para los que se disponía sólo de 230 000 fusiles, 4800 fusiles ametralladores, 683 cañones (la mitad de ellos averiados), 68 tanques y 193 blindados; la aviación estaba integrada por tres escuadrillas de «Natachas» (biplanos de ataque a tierra de escasa calidad), dos de bombarderos «Katiuskas» y unos veinticinco cazas. En todo caso, el mando republicano persistió en su idea de atacar en Andalucía, y el 5 de enero de 1939 organizó una modesta ofensiva en el sector de Peñarroya, que ejecutó el XXII Cuerpo de Ejército y que no alcanzaría resultado positivo alguno. En la zona centro-sur, desde luego, los republicanos apenas podían contribuir eficazmente a la lucha, dado el bloqueo que venían soportando. No sólo la marina franquista y la de Mussolini entorpecían gravemente el transporte marítimo hacia los puertos que seguían en poder de la República; lo hacían también los aviones alemanes e italianos al servicio de Franco que tenían su base en Mallorca y que, al cabo, lograrían hundir más buques mercantes que los propios barcos de guerra. Es evidente, por lo demás, que Vicente Rojo conocía bien las limitaciones del Grupo de Ejércitos de Miaja; en el referido informe enviado a Negrín el 23 de noviembre, ya advertía que, antes de iniciar las operaciones, las unidades de ese grupo deberían procurar reorganizarse y abastecerse en la medida de lo posible. La situación era dramática y no había más remedio que esforzarse al máximo y correr determinados riesgos; éste era el criterio mantenido por el general jefe del EMC republicano.

Algunos días antes de que se iniciara la ofensiva franquista en Cataluña, Hidalgo de Cisneros había mantenido una reunión con Negrín y Rojo para tratar de solucionar el agudo problema de la escasez de armamento que afectaba a la República. En la reunión se acordaría que Hidalgo se trasladara a la URSS con la misión de solicitar una considerable cantidad de material bélico, en el que habrían de incluirse «doscientos cincuenta aviones, doscientos cincuenta tanques, cuatro mil ametralladoras y seiscientas cincuenta piezas de artillería», de acuerdo con el testimonio del propio Hidalgo[33]. Los depósitos de oro del Banco de España en Moscú se hallaban agotados, debido a las compras realizadas anteriormente, y la República tuvo que gestionar un empréstito, que los soviéticos terminaron concediendo. Tras ser embarcado en Murmansk, el material ruso partió con destino a Burdeos y otros puertos franceses, con tiempo suficiente para que los republicanos hubieran podido aprovecharlo, pero el gobierno francés puso toda clase de dificultades al traslado a través de su territorio, y, cuando comenzó a llegar a Cataluña, ya era tarde. «Ya no teníamos —subraya Hidalgo— aeródromos donde montar los aviones, ni terreno para defendernos». No está probado, realmente, que los soviéticos enviaran la desmesurada cantidad de armamento que cita el comunista Hidalgo, mas no cabe duda de que el envío existió y que los republicanos estuvieron esperándolo en vano hasta el último momento. «Todos nuestros servicios —comenta al respecto Zugazagoitia— habían venido registrando la recepción por los rebeldes de un copioso y modernísimo material de guerra. El que nosotros esperábamos no acababa de llegar[34]».

Cuando, el 23 de diciembre, los nacionalistas desencadenaron la ofensiva sobre Cataluña, después de sembrar el terror en Barcelona durante varios días con brutales bombardeos aéreos, los republicanos defendían un frente que seguía el curso de los ríos Noguera Pallaresa, Segre y Ebro; el Ejército del Este se colocó al norte, y ocupó un tramo de 130 kilómetros entre la frontera francesa y la localidad de Termens, al sur de Balaguer, mientras que el Ejército del Ebro se hizo cargo del resto, 180 kilómetros, entre Termens y el mar. Las tropas franquistas iniciaron el ataque en el frente comprendido entre Tremp y Seros, donde contaban con sendas cabezas de puente, y utilizaron, en principio, el CTV y los cuerpos de ejército de Urgel y de Navarra; el día 25 entró en acción el Cuerpo del Maestrazgo, y, el 27, el Cuerpo de Aragón, y ambos trataron de progresar hacia Artesa de Segre, importante nudo de comunicaciones, en tanto que el Cuerpo de Urgel, que al igual que los dos anteriores había partido del sector de Tremp, se dirigía hacia Pons. Por su parte, el CTV y el Cuerpo de Navarra, ampliamente reforzados con tanques y contando con gran apoyo aéreo y artillero, avanzaron en dirección sureste, desde su punto de ruptura situado en el sector Soses-Serós; durante su avance tuvieron que responder a los contraataques republicanos, ejecutados a duras penas por los cuerpos V y XV, que, entre otras cosas, no disponían de los medios de transporte necesarios, frente a un adversario bien dotado de ellos y en un terreno donde la movilidad era vital[35]. Los contraataques serían fácilmente repelidos por las unidades franquistas mediante un potente fuego de artillería combinado con los bombardeos aéreos.

El 4 de enero, los nacionalistas ocuparon Artesa de Segre, y desde ese momento dirigieron su esfuerzo principal hacia el sureste. A los republicanos les resultaba muy difícil mantener la solidez de las líneas, a la par que les estaba vedado realizar contraataques, dada la falta de reservas y escasez de medios materiales; sin embargo, conservaban el entusiasmo, la moral combativa. «Cierto día —relata Vicente Rojo— regresaba yo a mi puesto de mando después de visitar las unidades avanzadas del Ejército del Ebro. Habían sufrido en la jornada doce bombardeos de los aviones italianos y se habían rechazado los ataques. Al anochecer, cuando aquellos aparatos, que tan tenaz como cruelmente arrasaban nuestra patria, dejaron el cielo libre de su terrible presencia, nuestros hombres se desenterraban y se agrupaban en los vivaques para cenar; lo hacían casi alegremente, cantando canciones de guerra que tenían aires de 1808 […] Aquellos hombres tenían derecho a triunfar; pero esta ola de hierro, de bombas, de metralla, ¿podríamos alguna vez contrarrestarla?»[36]

Doce días más tarde de la ocupación de Artesa de Segre, los nacionalistas se habían apoderado ya de Borjas Blancas, Pons, Cervera, Montblanch y Tarragona, logrando además establecer el enlace entre el Cuerpo de Navarra y el Marroquí, que al mando de Yagüe y tras atravesar el Ebro en Tortosa, venía progresando hacia el norte a lo largo de la costa. La caída de Tarragona, sobre todo, representaba una seria amenaza para Barcelona, en cuya defensa no se confiaba demasiado[37], pues todo parecía indicar que no resultaría fácil repetir la hazaña de Madrid, en unos momentos en que la fatiga de la guerra había sustituido al espíritu impulsivo de 1936. Los comunistas, en todo caso, intentaron fomentar el entusiasmo y la moral combativa de los barceloneses con los encendidos artículos de Mundo Obrero, con las pancartas paseadas por las calles en las que se lanzaban consignas como «Barcelona, otro Madrid. ¡Fortificadla!», con el ejemplo de las mujeres arrancando adoquines de las calzadas para construir barricadas, pero sus intentos iban dirigidos a una población que llevaba mucho tiempo soportando los brutales bombardeos aéreos, el hambre, la falta de electricidad, el sombrío panorama cotidiano, y que, en definitiva, sólo deseaba realmente que la contienda terminara cuanto antes. Consciente del negativo influjo del ambiente que reinaba en la ciudad, el general Rojo trató de defenderla, no en el lindero al estilo de Madrid, sino a una cierta distancia, en la línea del río Llobregat; esa línea defensiva, no obstante, sería superada sin excesivos problemas por el Ejército franquista, que, tras la ocupación de Tarragona, avanzó hacia la Ciudad Condal con el CTV y los cuerpos Marroquí y de Navarra, desde el sur, y con los cuerpos del Maestrazgo y de Aragón, desde el oeste, y consiguió llevar a cabo una fácil maniobra de envolvimiento. El día 26 de enero, los soldados de Yagüe y del Cuerpo de Ejército de Navarra entraron en la capital de Cataluña y provocaron una verdadera ola de pánico; las gentes huían alocadamente hacia la frontera francesa, a la par que las estructuras del Estado republicano se venían abajo. «Pocos pueblos —apunta Vicente Rojo— han vivido un derrumbamiento tan completo en su organización social como la España republicana que tenía su sede en Cataluña: un Estado se deshace y pulveriza en pocos días, víctima de su desintegración orgánica y moral, mientras el viejo Ejército, los hombres de los buenos días de lucha ejemplar, lo más sano y vital que flotaba sobre la amalgama de idearios, doctrinas y pasiones de nuestro pueblo, batido por la aplastante superioridad material del adversario, deshecho, se retira paso a paso, maniobrando en manos de sus jefes, protegiendo el desastre que detrás de él latía[38]».

El día 29, después de organizar una nueva línea defensiva, apoyada en el río Tordera, Vicente Rojo se reunió con el doctor Negrín y con el general Enrique Jurado Barrios y su jefe de EM, el coronel Antonio Cordón, para cambiar impresiones sobre el dramático momento que se vivía; tras la caída de Barcelona, Jurado había relevado al general Hernández Saravia como jefe del Grupo de Ejércitos de Cataluña, y al igual que Rojo se mostraba bastante pesimista. Al concluir esa reunión, Negrín y Rojo acudieron al palacio de Perelada, donde residía el presidente Azaña, quien aprovecharía la visita para solicitarle al general su opinión acerca de la situación. Azaña, que cada vez estaba más convencido de la necesidad de establecer negociaciones de paz, había mantenido el día 16 una charla con su buen amigo el general Hernández Saravia, que le había informado acerca de la desfavorable marcha de las operaciones; al comenzar la ofensiva nacionalista en Cataluña, el Grupo de Ejércitos que mandaba Saravia contaba con 90 000 fusiles y ya sólo le quedaban 31 000, el citado día 16, habiendo sufrido, además, el Ejército del Ebro 60 000 bajas[39]. Vicente Rojo, por su parte, le manifestó sin rodeos al presidente que «en Cataluña el Estado se hallaba hundido verticalmente» y que en el terreno militar no se podían esperar milagros, con un ejército prácticamente deshecho; dentro de pocos días, los republicanos se verían sin industria, sin aviación, sin red hospitalaria y sometidos «a la tiranía de la aviación adversaria». A la espera de que cambiaran las circunstancias exteriores, sólo cabía confiar en la posibilidad de resistir «en las líneas de detención previstas en la región de Figueras». Terminada la entrevista de Perelada, el doctor Negrín le expresó a Rojo su plena conformidad con la exposición que había hecho ante el presidente, si bien le rogó que, al día siguiente, cuando informara al gobierno sobre el mismo tema, no adoptara una actitud tan pesimista. El general trataría de complacer a Negrín, pero, tras hablar ante el gabinete el día 30, la mayoría de los ministros sacarían la conclusión de que la guerra estaba perdida sin remedio.

Bajo la presidencia de Diego Martínez Barrio, las Cortes de la República se reunieron por última vez, en la noche del 1 de febrero, en una caballeriza del castillo de Figueras, con la asistencia de 62 diputados y el gobierno en pleno. Después de que Martínez Barrio abrió la sesión, el doctor Negrín tomó la palabra y empezó aludiendo a la oleada de pánico producida por la caída de Barcelona, que había estado a punto de asfixiar la retaguardia, contaminar el Ejército y «descomponer todo el aparato del gobierno[40]». Ni el orden ni la autoridad, sin embargo, se habían visto en serio peligro, añadiría Negrín, que a continuación pasaría a referirse a las graves dificultades que la República estaba encontrando para adquirir armas en el extranjero, mientras el adversario, respaldado por la potencia industrial de Italia y Alemania, recibía todo cuanto necesitaba. Extraídas de sus trece puntos, el jefe del gobierno anunció las tres condiciones para firmar la paz: garantía de la independencia nacional; garantía de que el pueblo español tendría derecho a decidir su propio régimen y su propio destino; y garantía de que, concluida la guerra, se pondría fin a todas las persecuciones y las represalias. Al día siguiente, el buró político del partido comunista publicó un manifiesto en Figueras, redactado por Antonio Mije, en el que se acusaba a los autonomistas catalanes, a los desertores, a los derrotistas, a los quintacolumnistas y a los trotskistas de ser los verdaderos responsables de la delicada situación que atravesaba la República… Julián Zugazagoitia, testigo de aquellos momentos de desencanto y de frustración, recuerda, en cambio, que tras la lúgubre sesión de Cortes celebrada en la caballeriza del castillo de Figueras, la mayoría de las censuras y las maldiciones iban dirigidas contra los comunistas. «Ellos eran —explica Zugazagoitia— los culpables de la catástrofe, los causantes directos del aislamiento internacional. Sobre sus cabezas descargaban las iras parlamentarias del patio del castillo[41]».

Entre el 26 de enero y el 8 de febrero, el cuartel general del Ejército republicano estuvo instalado en Agullana, al noroeste de Figueras; durante ese período de tiempo las relaciones de Vicente Rojo con el jefe del gobierno llegaron a ser muy intensas, con entrevistas frecuentes[42]. El general había perdido ya toda esperanza y no dejaba de aconsejarle a Negrín que renunciara definitivamente a continuar la lucha armada; habría de ser, desde luego, una renuncia por impotencia, por abandono de quienes deberían haber ayudado a la República y no lo hicieron, pero no quedaba otro remedio que afrontarla. «Intentar seguir la pelea —argumentaba Rojo— cuando no hay procedimientos técnicos ni humanos, internos ni externos, para hacer reaccionar el vigor físico muerto y el vigor moral caído, es suicidarse sin gloria, dando, además, al adversario un triunfo que no ha ganado en buena lid». El ideario de libertad e independencia del pueblo, la bandera de sus derechos se mantendría siempre en pie, porque, en realidad, la República no llegaría a rendirse formalmente; se trataba tan sólo de suspender la lucha, evitando un desastre total. Lo razonable era, pues, por una parte, resolver el problema de la entrada en Francia de las tropas y el personal civil de la región catalana, y, por otra, abandonar la pugna en la zona centro-sur y esperar que el enemigo, como había anunciado, no se entregara a sangrientas represalias; en todo caso, si el adversario optaba por las represalias, se producirían igualmente aunque la guerra durase algún tiempo más, y a las víctimas de ellas se tendrían que añadir, entonces, las ocasionadas en los combates sostenidos en condiciones de manifiesta inferioridad.

El presidente de la República atravesó la frontera francesa el domingo 6 de febrero, por un sendero de montaña que conduce a Les Illes, y por el mismo camino salieron los gobiernos del País Vasco y Cataluña y la Presidencia de las Cortes. Mientras tanto, el Ejército del Ebro intentaba contener el avance nacionalista en las líneas del Ter y del Fluviá, y el Ejército del Este, en el sector de Olot. Pero, el día 7, ambos ejércitos mostraban tal estado de agotamiento que se vieron incapaces de taponar las brechas que abrían las tropas franquistas, y Rojo ordenó que ejecutaran la prevista maniobra de repliegue hacia la frontera; afortunadamente para los soldados republicanos y también para los paisanos, se habían solucionado ya los problemas del paso a Francia. El día 8, el jefe del gobierno presidió una reunión en Agullana a la que asistieron unos treinta jefes y comisarios de los escalones superiores del Ejército, y se plantearon las posibilidades de resistencia en el territorio correspondiente a la zona centro-sur. Cordón, que participó en esa reunión, recuerda[43] que fue Rojo quien expuso su opinión en primer lugar, y se manifestó contrario a toda idea de resistir. Una buena parte de los reunidos compartía la opinión de Rojo, mientras Hidalgo de Cisneros advertía que la aviación de la zona central no podía prestar grandes servicios, y el coronel José Álvarez Cerón afirmaba otro tanto con respecto a los transportes. Sin embargo, el comisario general, Bibiano Ossorio y Tafall, expresó su confianza en las posibilidades materiales de la referida zona, y fue apoyado decididamente por Modesto. Las deliberaciones seguían, cuando la cercanía de las tropas franquistas obligó a los reunidos a emprender la marcha hacia la frontera; Negrín y Rojo se trasladaron, en principio, a las casas españolas de Le Perthus, y a continuación el jefe del gobierno se dirigió a Toulouse para tomar un avión que le llevaría a Alicante, mientras el general recibía la orden de permanecer en Francia para tratar de resolver los problemas de los militares y los civiles que habían cruzado la frontera. Antes de abandonar Cataluña, Negrín se había entrevistado con el encargado de negocios británico, Ralph Stevenson, y el embajador francés, Jules Henry, con el fin de buscar un entendimiento sobre las condiciones que la República podría presentar para un futuro convenio de paz; Negrín llegó a reducir las tres garantías proclamadas en las Cortes de Figueras a una sola, la de que no se llevaran a cabo persecuciones ni represalias. Los acuerdos alcanzados en la entrevista, sin embargo, no eran más que mero papel mojado, puesto que Franco, presionado por las potencias fascistas, exigía una paz sin condiciones, y tanto Francia como Inglaterra parecían dispuestas a doblegarse ante esa exigencia. Por lo demás, al mismo tiempo que Negrín se reunía con Stevenson y Flenry, el jefe del gobierno francés, Daladier, había enviado a Burgos a su representante León Bérard, para que fuera echando las bases del reconocimiento del gobierno de Franco; el día 18, Bérard mantuvo una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores franquista, Francisco Gómez-Jordana, y, para asegurar el establecimiento de relaciones entre ambos gobiernos, prometió entregarle a Franco «el oro del Banco de España bloqueado en Mont-de-Marsan, las armas, material y vehículos del ejército de Cataluña, los barcos mercantes y de pesca, etc.[44]».

El general Rojo tenía razón; intentar una resistencia a ultranza en la zona centro-sur para forzar a los nacionalistas a la aceptación de unas condiciones de paz constituía un auténtico disparate. En Europa, al parecer, ya nadie creía en la República española y resultaría todavía más difícil que antes abastecer a la citada zona de alimentos y de material bélico, e, incluso, de las necesarias materias primas para su modesta industria; por añadidura, los hombres y el armamento del Grupo de Ejércitos de Cataluña que habían atravesado la frontera no podían ser trasladados al territorio que conservaban los republicanos. El 27 de febrero, los gobiernos de Francia y Gran Bretaña reconocieron al gobierno franquista, y, al día siguiente, Manuel Azaña, que se hallaba en la embajada de España en París, presentó su dimisión como presidente de la República, a través de una carta dirigida al presidente de las Cortes, Martínez Barrio; era éste, de acuerdo con los preceptos constitucionales, el que debería asumir, interinamente, la Jefatura del Estado, pero no parecía demasiado dispuesto a hacerlo. En todo caso, Vicente Rojo se presentó ante él, y recibió de sus manos un telegrama del jefe del gobierno en el que se le ordenaba que se trasladara a Madrid; ambos personajes acordaron realizar el viaje juntos hasta la capital de España, pero la marcha sería suspendida, como consecuencia del golpe de Estado protagonizado por el coronel Segismundo Casado. Hubo graves enfrentamientos entre los propios republicanos y, con el estallido de una guerra civil dentro de la Guerra Civil, la República caminaría, a lo largo de algunos días, hacia su total extinción. «La organización del Estado republicano —subraya Vicente Rojo— se deshace como un azucarillo e igualmente su Ejército, en el ambiente que lo había desmoralizado, y la República democrática que era España desaparece del mapa político de Europa. El mundo respiraba al salir de esta pesadilla de la guerra española. La política de no intervención había dado sus frutos[45]».

Las horas postreras de la contienda debieron de representar para Rojo una experiencia especialmente amarga; invadido por la tristeza y el desengaño, sabría, sin embargo, mantener hasta el último momento el orgullo y la satisfacción de haber contribuido a forjar el Ejército Popular, su querido Ejército Popular. Llevaba varias semanas deplorando el ambiente que le rodeaba y gran parte de los ácidos comentarios que ese ambiente le inspiraba han quedado reflejados en su libro ¡Alerta los pueblos!, escrito en la localidad francesa de Vernet-les-Bains entre los meses de abril y junio de 1939; pero en el libro reservó también un hueco para ensalzar al Ejército de la República y dedicarle, como vino haciendo a lo largo de la guerra, unas reflexiones a su proceso de formación. Para Rojo, quienes luchaban por la República lograron convertirse en auténticos soldados durante la batalla de Teruel y demostraron, en la consecuente ofensiva nacionalista en Aragón, que eran capaces de sobreponerse a las sucesivas derrotas, sin dejar que su moral se abatiese; «moral que aún se supera en la lucha en que se escriben las páginas de audacia y de resistencia heroica que fueron las batallas de Levante y del Ebro, ejemplos magníficos de las altas cualidades de nuestros combatientes». El Ejército Popular había surgido en «la crisis de Madrid», al quedar «temporalmente desconectada la plaza respecto del gobierno», lo que permitiría al Estado Mayor del Centro «dar el primer gran salto en la organización»; más tarde, las experiencias de los diversos episodios bélicos consentirían nuevos impulsos. Los soldados republicanos, concluye Rojo, «son tan dignos de respeto como los victoriosos [nacionalistas], o más, si se quiere, que éstos», porque habían sostenido los combates en unas condiciones de inferioridad tan abrumadoras que les restaban la menor posibilidad de vencer[46].

Singularmente crítico se muestra Vicente Rojo, en su libro redactado entre abril y junio de 1939, cuando analiza las causas de la derrota republicana. Comienza su discurso, no obstante, con este ponderado párrafo: «Nos hallamos ya ante esta realidad para nosotros terriblemente desoladora: Franco ha triunfado. No ha reñido una gran batalla; ha realizado una maniobra extensa, simplista, elemental y con ella ha conseguido vencer. La victoria militar no ha existido sobre el terreno del combate con estilo de gran batalla; sencillamente ha habido una ola de hierro y de aviones que ha ido demoliendo un frente de combate».

En este párrafo queda reflejada con fidelidad la esencia de lo que fue la contienda española; una contienda en la que el bando franquista, aprovechando su abrumadora superioridad de medios materiales, se dedicó simplemente a tratar de aplastar a su adversario, sirviéndose sobre todo de su poderío aéreo y artillero. Quizá Rojo debería haber dado aquí por terminado su análisis; pero, sin duda condicionado por los acontecimientos recientemente vividos, optó por extenderse en una serie de consideraciones, que, a decir verdad, no siempre resultan acertadas.

Contempla nuestro personaje el desarrollo del conflicto desde las perspectivas militar, política y social, y afirma que, en el terreno militar, la guerra se ha perdido porque, pese a los esfuerzos llevados a cabo y debido a la falta de comprensión «en las alturas y en el ambiente», no se ha logrado realmente organizar un ejército de acuerdo con los cánones militares; además, se ha carecido de los medios materiales indispensables y de mandos convenientemente preparados para afrontar una lucha eminentemente técnica. «El mando único, político y militar —añade Rojo—, ha existido en el papel; pero no se ha podido ejercer la función de mando. También ha existido el jefe; pero tampoco el jefe podía serlo, por una razón elemental: porque no era militar. El jefe militar tiene una función bien definida en la guerra. Si este jefe falta, la función queda incumplida. Nuestra política no quiso que el jefe militar existiera con plenitud de derechos y responsabilidades».

En el plano político, los fallos republicanos han derivado, ante todo, del comportamiento de los profesionales de la política, a quienes, en general, «les han preocupado más las menudencias personales y partidistas que los grandes problemas nacionales». También se han cometido graves errores diplomáticos, que han terminado proporcionando el triunfo al adversario, «mucho antes de que pudiera producirse la derrota militar». Finalmente, en el área social los nacionalistas han triunfado gracias a su superior nivel en las tareas propagandísticas, que les ha permitido compensar, en gran medida, la falta de apoyo popular; por otra parte, han conseguido asegurar una cooperación internacional permanente y pródiga. «Las reservas de Hitler y Mussolini —apunta Vicente Rojo— eran inagotables en relación con nuestro conflicto; y no cuenta solamente el número, sino también la calidad técnica, pues es sabido que a los adversarios de la República no les ha faltado toda clase de valiosos colaboradores, desde los policíacos organizadores y sostenedores del régimen de sometimiento de la masa, hasta los puramente militares encargados de la instrucción y del manejo de los modernísimos materiales».

Como resumen, Rojo señala que han sido los propios republicanos los que le han concedido la superioridad al adversario, debido, fundamentalmente, a la falta de gobierno, porque los que ha habido no han sabido dirigir con destreza la política de guerra, y a la falta de mando, porque el jefe, en la verdadera acepción de la palabra y de la función, no ha llegado a existir.

En las críticas lanzadas por el general Rojo hay, desde luego, un fondo de verdad, pero también un grave error de apreciación, que queda de manifiesto, sobre todo, en sus conclusiones. Evidentemente, los republicanos cometieron fallos, pero no se puede afirmar que ellos condujeran de forma inapelable a la derrota, porque, en definitiva, el resultado de la guerra se fraguó en el exterior, en el campo internacional; éste es el hecho clave que nos explica el desenlace de la contienda española, una contienda que, al igual que la segunda guerra mundial desarrollada a continuación, constituyó, antes que nada, una batalla de material y que, por tanto, terminó con el triunfo de quienes habían recibido una cantidad superior de suministros. Los fallos republicanos, en todo caso, no sobrepasaron a los del bando nacionalista, y este hecho se constata fácilmente al analizar los diversos episodios de la guerra civil; salta a la vista, en efecto, que Franco cometió errores de mayor trascendencia, y que si no llegaron a tener consecuencias auténticamente desastrosas fue porque, cada vez que se equivocaba y al revés de lo que sucedía con su adversario, acudían de inmediato sus protectores de las potencias fascistas para sacarle del atolladero.

Por lo demás, no hay duda de que Vicente Rojo denuncia con justeza algunas de las decisiones erróneas adoptadas por los republicanos. Entre ellas destaca la de no declarar el estado de guerra hasta el 19 de enero de 1939, cuando ya la contienda estaba irremediablemente perdida; así impedirían que se estableciera la figura del general en jefe, el mando militar que Rojo exigía, con atribuciones para organizar el Ejército y dirigir las operaciones sin las interferencias de personas no cualificadas, de los miembros del gobierno que no poseían la condición de militares. En el bando republicano se temía demasiado la constitución de un poder militar similar al del bando adversario[47], la ampliación del fuero castrense a los dominios de los poderes ejecutivo y judicial, la militarización de los servicios y de los recursos, y ese temor acabaría resultando contraproducente. Los gobernantes republicanos, en fin, debieron comprender que el militarismo, arraigado con fuerza en los generales africanistas y sus acólitos, no lo estaba tanto entre los militares que optaron por defender a la República.

Junto al acierto de determinadas críticas, Rojo comete errores tan lamentables como el de acusar al gobierno de desenvolverse con torpeza en las actividades diplomáticas, tan necesarias en la batalla que se estaba librando. La guerra, ciertamente, se perdió en el campo internacional, pero, dada la situación reinante, es claro que en ese campo la República tenía un margen de maniobra muy pequeño, prácticamente nulo. Las potencias fascistas apostaron, desde el primer momento, por los militaristas africanos, cuyas simpatías por el fascismo eran notorias, y pusieron gran empeño en impedir que en la península Ibérica se consolidara un régimen democrático; las timoratas potencias democráticas, mientras tanto, sólo se atrevieron a llevar a cabo una política de apaciguamiento, que, al cabo, significó el abandono de la España republicana. Con semejante panorama, en verdad, ¿qué podían hacer los gobernantes republicanos, aparte de aceptar una ayuda rusa que, a la larga, habría de resultar nociva?

Conviene advertir, finalmente, que la «ola de hierro y fuego» provocada por las potencias fascistas en los campos de batalla hispanos llegaría a causar efectos muy nocivos en el rendimiento de las unidades republicanas. En realidad, las deficiencias del Ejército Popular en organización, orden, disciplina, instrucción, maniobrabilidad, espíritu combativo, etc., sólo salían a relucir de forma nítida cuando sus soldados luchaban bajo la aplastante superioridad artillera y aérea del adversario; no se manifestaron, ésa es la verdad, cuando esa superioridad no se dejaba sentir, como sucedió en las batallas del Jarama y de Guadalajara, en los primeros compases de las ofensivas de Brunete, Belchite y Teruel, y, sobre todo, en la complicada y brillantísima maniobra ejecutada para ocupar la cabeza de puente en el Ebro.

Al finalizar la guerra civil, Ronald Fraser entrevistó a un joven alférez provisional del Ejército nacionalista, Ignacio Hernández, que había resultado herido siete veces en las operaciones desarrolladas en el Norte, en Teruel, en Levante, en el Ebro y en Cataluña, y que, evidentemente, contaba con una dilatada experiencia relativa a la contienda; Fraser quería informarse acerca del grado de adiestramiento de los ejércitos de cada bando, y Hernández declaró que a ambos «les faltaba capacidad de maniobra» y que en el nacionalista no abundaban, precisamente, los militares bien preparados. «Lo que hizo que el Ejército nacionalista ganase la guerra —concluyó el joven pero experimentado alférez— fue su superioridad en artillería y capacidad de bombardeo. Casi se podría decir que la guerra la ganó la Legión Cóndor[48]».