CAPÍTULO 7

Bailando al son del maestro

El definitivo derrumbamiento del frente Norte produjo en Indalecio Prieto, que durante su ejecutoria como ministro de Defensa se había mostrado siempre muy pesimista, un especial desaliento; con la moral hundida, Prieto llegaría a solicitar la dimisión (que, al cabo, no le sería aceptada), pero consideró justo que, antes de abandonar el cargo, su última medida consistiera en conceder a Vicente Rojo el premio del ascenso a general. En el Consejo de Ministros celebrado precisamente el día 21 de octubre, que marcó el final de la campaña norteña, Prieto consiguió que se aprobara el decreto correspondiente, sin haber informado con anterioridad al interesado, que se enteró de su ascenso por los periódicos[1]. Al parecer, Prieto temía que Rojo, como había sucedido en otras ocasiones, se negara a aceptar el premio, y optó por mantener una estricta reserva hasta que sus planes se vieran cumplidos. El nuevo general, tras conocer la noticia por la prensa, se puso en contacto con el ministro para darle las gracias y advertirle también que estimaba el premio inmerecido, pero Prieto le respondió que los motivos del ascenso quedaban debidamente expuestos en el preámbulo del decreto publicado en el Boletín del día 22, y que no tenía más que añadir.

El preámbulo del decreto por el que se concedía el ascenso a nuestro personaje empezaba diciendo: «Los méritos contraídos durante la actual campaña por el coronel don Vicente Rojo Lluch le hacen acreedor de una alta recompensa». Y se refería después a la capacidad demostrada por Rojo, tanto en su etapa de jefe del EM de Miaja como en la de jefe del EMC, y abundaba en las siguientes explicaciones: «A sus planes estudiados concienzudamente 7 a su asesoramiento del mando mientras aquéllos se desarrollaban, cabe atribuir buena parte de los éxitos obtenidos por nuestras armas en la defensa de Madrid, durante el pasado invierno, y en las operaciones que el verano último tuvieron por teatros las cercanías de aquella capital y las proximidades de Zaragoza».

En el citado preámbulo, por lo demás, se ponía especial énfasis en la labor desarrollada por Rojo en la construcción del Ejército Popular, y se daba a entender, incluso, que era esa labor la que, por encima de todo, se había valorado a la hora de otorgarle el ascenso: «Pero donde más vienen sobresaliendo las dotes del coronel Rojo es en la organización del Ejército del Pueblo, ardua empresa, frecuentemente encomiada por los técnicos militares extranjeros que enfocan su atención hacia nuestra lucha guerrera».

Cuando Rojo fue promovido al empleo de general, llevaba ya varias semanas ocupado en resolver el problema que se presentaba con la liquidación del frente Norte. Los republicanos calculaban que, al concluir la campaña norteña, Franco dispondría de unos ciento ochenta batallones, la cuarta parte de ellos italianos, para lanzar una ofensiva importante, que podría resultar definitiva, teniendo en cuenta sobre todo el poderío nacionalista en artillería y aviación[2]; y Rojo, en principio, trató de salir al paso de esta tremenda amenaza creando el Ejército de Maniobra, que, por otra parte, debería estar capacitado para realizar acciones ofensivas. Partiendo de esta idea, emitió a lo largo del mes de octubre varias directivas, la primera de las cuales comenzaba exponiendo[3]: «La creación del Ejército de Maniobra se considera indispensable para llevar a cabo operaciones activas en gran escala que puedan dar a la lucha, por nuestra parte, un carácter decisivo. Se omiten las muchas razones de tipo técnico y de todo orden que pueden aducirse, porque cree el jefe que subscribe que están en el ánimo de todos; y como los efectivos actuales consienten la reunión de elementos bastantes para asegurar la existencia de ese Ejército, en cierto modo independiente de los que guarnecen los frentes defensivos, basta con establecer las características orgánicas a que debe responder el procedimiento de ponerlo en el más breve plazo en condiciones de eficiencia».

El Ejército de Maniobra, de acuerdo con los planes de Rojo, estaría compuesto por los cuerpos de ejército V, XVIII, XX, XXI y XXII, con un mínimo de 35 brigadas mixtas, más una de caballería, otra de tanques y otra de blindados; contaría además con 20 baterías de acompañamiento afectas a las brigadas, 15 baterías divisionarias, 5 grupos de artillería de cuerpo de ejército, otros 3 de acción de conjunto y los dos tercios de la aviación. Por otro lado, en la directiva se advertía: «Los jefes de las grandes unidades que forman el Ejército de Maniobra, tan pronto reciban orden de constitución de las mismas, señalarán programas de instrucción y trabajo a las tropas y cuadros de mando con arreglo a las directivas que dictará este EM, con objeto de que antes del día 30 del corriente mes se hallen en condiciones de ser empleadas útilmente en la maniobra que se encomiende al Ejército».

Vicente Rojo, que se reservó la Jefatura del Ejército de Maniobra hasta finales de enero de 1938, fijó las zonas de estacionamiento de cada una de las grandes unidades que lo integraban, y ordenó que estuvieran ocupadas antes del día 25; también nombró a los jefes de los distintos cuerpos de ejército, mantuvo a Modesto en el V y designó para los cuerpos XVIII, XX, XXI y XXII, respectivamente, a Heredia, Menéndez, Perea e Ibarrola. La 11 División de Líster dejó su puesto en el V Cuerpo a la 47 División (Güemes) y pasó a formar parte del Cuerpo de Ejército XXII.

Tras su creación, el Ejército de Maniobra habría de coexistir con el Ejército del Este (Pozas), el Ejército del Centro (Miaja), el Ejército de Levante (Hernández Saravia), el Ejército de Extremadura (Burillo) y el Ejército de Andalucía (Moriones), a los cuales Rojo encargó que atendieran a la defensa de sus respectivos frentes con los medios que se le asignasen como resultado de la reorganización efectuada. La nueva gran unidad creada por Rojo, en definitiva, supondría contar con una fuerza aceptablemente dotada e instruida para actuar con la debida rapidez en un determinado teatro, sin que ello significara dejar desatendida la seguridad de los frentes establecidos.

Rojo y su equipo de colaboradores, en el que se incluyó Francisco Ciutat tras dejar de prestar sus servicios en la zona norte y ser destinado al EM del Ejército de Maniobra, llevaron a cabo diversos estudios de orden estratégico para tratar de obtener la iniciativa y evitar la violenta ofensiva adversaria que todos esperaban. Y consideraron, como subraya el propio Ciutat[4], que resultaría muy acertado operar al sur del río Tajo, y trasladar allí el centro de gravedad de la guerra, puesto que así se causarían al enemigo grandes problemas logísticos. Rojo, no obstante, contempló la posibilidad de que los nacionalistas se adelantaran a los proyectos republicanos ejecutando la temida ofensiva, y para responder a esta contingencia planeó «dos operaciones ofensivas de carácter limitado», a las que dio el nombre de «contragolpes estratégicos», y que tendrían como objetivos respectivamente Huesca y Teruel; el contragolpe de Huesca intentaría obstaculizar una acción dirigida contra Cataluña, y, el de Teruel, paralizar un ataque a Madrid.

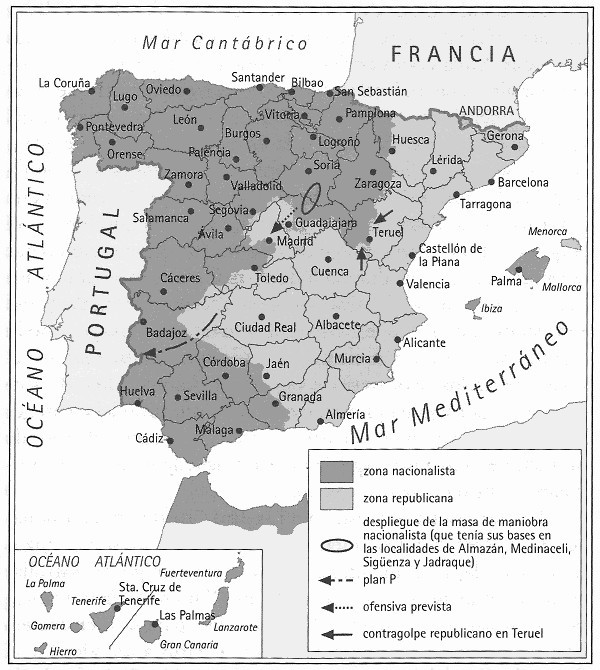

Situación general de los frentes al concluir la campaña del Norte.

La ofensiva que se debía realizar en el sur de la Península quedó plasmada en el denominado Plan P, con el que se perseguía, fundamentalmente y una vez más (ya lo había pretendido, por ejemplo, Largo Caballero en el mes de mayo), cortar el territorio franquista, a través de la estrecha franja que se extendía por la provincia de Badajoz, para dividirlo en dos. Las operaciones se iniciarían con una acción ejecutada al sur del río Guadiana para romper el frente y salir a la frontera portuguesa, dejando aisladas las provincias andaluzas dominadas por el adversario; a continuación se lanzaría un fuerte ataque sobre Sevilla y, tras conquistar esta ciudad, se procedería a la ocupación de la Andalucía nacionalista, empresa que se juzgaba fácil, dado que la mayoría de sus habitantes se mostraba partidaria de la causa republicana. Las dificultades que Franco encontraría para enviar el grueso de su aviación a la zona atacada era otra de las ventajas que se tenían en cuenta…

El Consejo Superior de la Guerra, compuesto por Negrín, Prieto, Giral y Uribe, se opuso a la ejecución del Plan P, y, ciertamente, todo parece indicar que su decisión resultó acertada. El Ejército republicano había mejorado bastante desde la caída del gobierno de Largo Caballero, y se había fogueado incluso en las batallas de Brunete y Belchite; sin embargo, aun contando con el nuevo Ejército de Maniobra, no parecía capacitado, por carecer sobre todo de los necesarios medios materiales, para abordar una empresa tan arriesgada. Por otro lado, nadie podría garantizar que el corte realizado en Extremadura habría de provocar el aislamiento de la Andalucía occidental ocupada por los franquistas, dado el poderío de éstos en el mar y en el aire; las vías de comunicación y los aeródromos portugueses, además, se colocarían al servicio de los rebeldes, como ya lo habían hecho en otras ocasiones. En la versión del Plan P que nos ofrece Ciutat se pasan por alto estas cuestiones, pero cuesta trabajo creer que escaparan al análisis de Rojo. En todo caso, Avaha aporta algo de luz sobre las razones del Consejo de la Guerra para rechazar el plan, al referirse en sus Diarios a una entrevista mantenida con el nuevo general, el día 1 de noviembre[5]: «El Ejército de Maniobra que se forma en La Mancha cuenta con unos cien mil hombres. Con él quisiera Rojo intentar algo definitivo. Había pensado operar en el sur y en Extremadura, donde el enemigo es más débil, y anticiparse a la nueva ofensiva que se anuncia por Aragón. Sobre ello elaboró un plan, que sometió al Consejo de la Guerra y no lo aceptó. Para operar con elementos suficientes, hubiera sido necesario retirarlos de otros sitios, dejando únicamente lo indispensable, y el Consejo ha preferido esperar la ofensiva del enemigo, sin debilitarse en ninguna parte. Tampoco andamos sobrados de municiones. Cree Rojo que la ofensiva del enemigo podría producirse dentro de diez o doce días».

La ofensiva nacionalista, por lo demás, sufrió un retraso mayor de lo esperado; de manera que Rojo tuvo tiempo para analizar a fondo las posibilidades de acción del enemigo y desarrollar el correspondiente plan de información. Y no tardaría mucho en descubrir que el verdadero objetivo fijado para la ofensiva era Madrid y que Franco se proponía alcanzarlo atacando por el frente de Guadalajara, en una segunda versión de la fracasada maniobra italiana del mes de marzo. Convenía tener en cuenta, no obstante, que el Ejército franquista se había reforzado considerablemente y que ahora su maniobra resultaría mucho más peligrosa. La caída de Madrid, en fin, podría suponer la pérdida de la guerra; la capital disponía de fuerzas para ofrecer cierta resistencia, pero el frente de Guadalajara dejaba espacios libres a los nacionalistas para lanzar una embestida que el Ejército republicano no estaba capacitado para detener, aunque empeñara en ello todas sus reservas generales, incluido el Ejército de Maniobra. Rojo comprendía que era preciso obligar al enemigo a llevar sus reservas a teatros alejados de la zona centro[6], y se dispuso a realizar los trabajos necesarios para poner en marcha el «contragolpe estratégico» cuyo objetivo era Teruel.

El 1 de diciembre, el cuartel general de Franco emitió la orden de operaciones para actuar en Madrid, en la que se expresaba el propósito de avanzar rápidamente con las fuerzas concentradas tras el frente Cogolludo-Saelices en dirección a Torrejón de Ardoz y sector del Jarama, teniendo como fin principal el corte de las comunicaciones de Madrid con Levante y adueñarse de la línea del Tajo[7]; se encargaba a la aviación que prestara especial atención a los movimientos estratégicos del enemigo que pudieran producirse desde el este y el sureste, y, finalmente, se señalaba para las unidades de tierra participantes en la operación las zonas de estacionamiento de Jadraque, Almazán, Medinaceli y Sigüenza, que deberían ser ocupadas a partir del día 4. Los nacionalistas, al parecer, pretendían caer por sorpresa sobre el enemigo, aunque sus intenciones, realmente, llegarían a constituir un secreto a voces.

A mediados de noviembre, el embajador norteamericano Claude Bowers se había entrevistado con el corresponsal de la Associated Press, Eddie Neal, que le informó sobre la ofensiva que preparaban los nacionalistas. Neal afirmó que Franco ganaría la guerra en el término de seis meses, ya que contaba con una gran masa de maniobra y una cantidad de armamento sin precedentes, en el que destacaban los cañones suministrados por Alemania y los nuevos y mortíferos aviones de bombardeo alemanes e italianos. «No es meramente que estos aviones sean los más nuevos —añadiría Neal—, sino que los alemanes e italianos están enviando la élite de sus aviadores, la mayor parte oficiales. A muchos de los italianos los he visto y conocido en Abisinia[8]».

El bando republicano no contaba con tantos y tan modernos aviones como los nacionalistas, pero, además, sus pilotos, en general, estaban menos preparados. Con el inicio de la ayuda soviética, en octubre de 1936, se fueron incorporando a las fuerzas aéreas republicanas varios cientos de aviadores rusos, que tripulaban la mayoría de los aviones disponibles; sin embargo, a partir del verano de 1937 serían sustituidos, poco a poco, por los jóvenes españoles que realizaron el curso de piloto en España (Los Alcázares), Francia y la URSS, que solía durar seis meses. Francisco Tarazona[9] formó parte de los primeros doscientos alumnos que se trasladaron a la URSS a finales de 1936 para instruirse en la ciudad de Kirov, al sur del Cáucaso, y regresaron en julio de 1937; a los pocos días de su vuelta a España, tuvo el bautismo de fuego como piloto de un caza I-16 «Mosca» de la aviación republicana. Por entonces, otros doscientos muchachos se habían formado en Los Alcázares, y un número bastante inferior en Francia. Estos entusiastas pilotos, estos novatos, evidentemente, tenían mucha menos experiencia que los alemanes y los italianos y este hecho constituía una desventaja importante para el bando republicano.

El Consejo Superior de la Guerra aprobó el día 8 de diciembre la ejecución del contragolpe de Teruel, con el que el general Rojo se proponía alcanzar una finalidad estratégica, la desarticulación de la ofensiva enemiga sobre Madrid, un objetivo táctico, la reducción del peligroso saliente de Teruel y la conquista de la plaza, y un beneficioso efecto moral en la masa de combatientes republicanos; además, se consideraba importante la obtención de un éxito que contribuyera a aumentar el prestigio de la República en el exterior. Para lograr estos propósitos, Rojo se dispuso a plantear en Teruel una «batalla ofensivo-defensiva», de acuerdo con la descripción que de ella hace en su obra Elementos del arte de la guerra[10]. Tal clase de batallas, advierte Rojo, viene impuesta por la escasez de medios y la urgencia de fines, y con ella se busca la «destrucción limitada del adversario o la obtención de una ventaja de ulterior explotación»; se trata, pues, de desencadenar un ataque de modesto alcance, para asumir premeditadamente después, tras conseguir los fines propuestos, una actitud defensiva.

El mismo día 8, en que obtuvo la aprobación del Consejo de la Guerra, Rojo comenzó a reunir los elementos necesarios para llevar a cabo el contragolpe de Teruel. En la operación habrían de participar, en principio, los cuerpos XVIII, XX y XXII del Ejército de Maniobra, más el XIII y el XIX del Ejército de Levante; a lo largo de la batalla, no obstante, se incorporaría también a la lucha el V Cuerpo de Juan Modesto. Por delegación del ministro de Defensa, Rojo ejerció oficialmente el mando de las operaciones, y efectuó una rápida concentración de fuerzas, que el día 14 ya estarían situadas en sus respectivas bases de partida, dispuestas a emprender el ataque. De esta manera, Rojo consiguió, una vez más, sorprender al adversario y arrebatarle la iniciativa, como reconoce, por ejemplo, el general franquista Alfredo Kindelán, que se expresa así[11]: «Liquidada, con brillante éxito, la campaña del norte, tomaron nuestras tropas un tiempo, tal vez excesivo, en reorganizarse con vistas a futuras operaciones, que habrían de resolver victoriosamente la guerra. El enemigo, que, naturalmente, sentía gran preocupación, decidió aprovechar esa pausa para tomar, de nuevo, las iniciativas estratégica y táctica; y al ver por nuestro despliegue que preparábamos una maniobra de gran estilo sobre Madrid, que nos llevaría, de modo ineludible, a la conquista de la capital, comprendió que no podía esperar más, y atacó y tomó Teruel. Esta decisión obligó a nuestro Ejército a un cambio de frente».

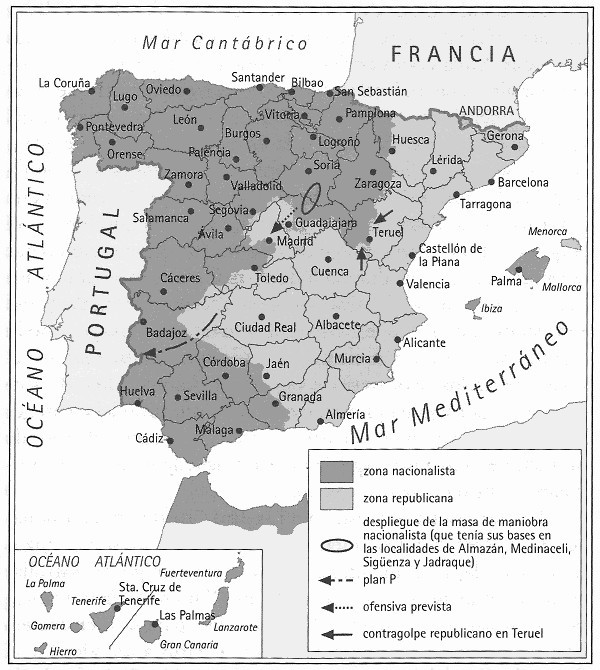

Rojo optó por lanzar dos ataques convergentes, ejecutados respectivamente por los cuerpos XVIII y XXII, que habían de coincidir en el pueblo de San Blas, cerrando así una gran bolsa en la que quedaría incluida la ciudad de Teruel y estableciendo un frente exterior para oponerse a los contraataques de las fuerzas nacionalistas que vinieran en socorro de la plaza; mientras tanto, el XX Cuerpo se encargaría de efectuar el ataque directo a la ciudad. El resto de las fuerzas participantes en la ofensiva desarrollarían, en un primer momento, misiones de seguridad en los flancos, o bien permanecerían en reserva. Enrique Líster, que al mando de la 11 División perteneciente al XXII Cuerpo de Ejército sería uno de los primeros en entrar en acción, recuerda[12] que el día 11 el general Rojo le llevó hasta los altos de Celadas, desde donde se gozaba de una excelente vista panorámica del futuro campo de batalla, para explicarle «el conjunto de la operación y, más concretamente, la misión del XXII Cuerpo». Al igual que había sucedido durante la defensa de Madrid, Rojo mantenía un trato cordial con sus subordinados, para aclararles todas las cuestiones y despejarles todas sus dudas. Líster debería iniciar el ataque en la noche del 14 al 15 de diciembre, y comenta al respecto: «Casi todas las operaciones en que tomé parte [a lo largo de la guerra civil], desde Guadarrama al Ebro, fueron comenzadas, en lo que a las fuerzas a mis órdenes se refiere, de noche». Y a continuación añade: «El combate de noche era un poco el combate del pobre». La superioridad del adversario en medios materiales, especialmente en artillería y aviación, obligaba a los republicanos a emplear todas «las formas de sorpresa».

Batalla de Teruel.

En la mañana del día 15, la 11 División de Líster ya había roto el frente a unos diez kilómetros al norte de Teruel y cortado las comunicaciones por ferrocarril y carretera entre dicha ciudad y Zaragoza; después progresó hacia San Blas, donde habría de enlazar con las fuerzas del XVIII Cuerpo. El enlace se realizó el día 19 y seguidamente se constituyó la línea defensiva prevista. El día 17 había empezado a nevar, lo que daría lugar a un notable descenso de las temperaturas, que llegaron a alcanzar los 20 grados bajo cero, y causaron durante la batalla un buen número de bajas entre los combatientes de ambos bandos.

Franco, que al parecer pretendía desencadenar la ofensiva sobre Guadalajara el día 18, tuvo conocimiento del ataque republicano a Teruel desde el primer momento, y, en principio, envió a la zona algunas tropas de refuerzo, extraídas de las unidades acantonadas para intervenir en la citada ofensiva; pero ya el día 22 emitió desde Medinaceli una directiva en la que se disponía la organización de un ejército para operar en el teatro aragonés, bajo el mando del general Dávila y compuesto por los cuerpos de ejército de Galicia (Aranda) y Castilla (Varela), más dos divisiones navarras y sendas masas de artillería y aviación. La medida adoptada por Franco dejaba entrever el propósito de abandonar la gran ofensiva planeada a lo largo de varias semanas, y este hecho provocó el disgusto de los altos mandos de las fuerzas alemanas e italianas que participaban en la contienda. Para esos mandos, e incluso para el Estado Mayor del Generalísimo, no tenía sentido renunciar a la ofensiva proyectada y a punto de iniciarse que podría conducir a la conquista de Madrid y a la victoria final, para dirigir los esfuerzos a la zona turolense, cuyo valor estratégico era ciertamente escaso[13]. Rojo había colocado otra vez el anzuelo y Franco había vuelto a picar.

Al iniciarse la ofensiva republicana, el saliente de Teruel se hallaba guarnecido por la 52 División nacionalista, al mando del coronel Rey d’Harcourt, quien había establecido una línea defensiva en el exterior de la plaza que se apoyaba en terreno dominante, como el de la famosa Muela, y que disponía de las correspondientes trincheras y alambradas. Sin embargo, el empuje de los atacantes obligó al coronel Rey a replegarse al interior de la ciudad, y, al ser invadida ésta por las tropas republicanas, se hizo fuerte en los edificios del Gobierno Civil, del seminario y del Banco de España, entre otros. En todo caso, la contraofensiva del ejército de Dávila, que no se desencadenó realmente hasta el día 29, llegó a provocar en las huestes republicanas un alto grado de desmoralización, que las llevó a perder la importante posición de la Muela, cuyo dominio, en gran medida, significaba el dominio de la ciudad. El frente en su totalidad estuvo a punto de derrumbarse, mas los soldados republicanos reaccionaron y finalmente pudieron restablecer la situación. «Las unidades se rehacen —explica Vicente Rojo—, las reservas acuden a tiempo a sustituir a las tropas desmoralizadas, y se vuelve al ataque con el mismo entusiasmo y análoga entereza que los primeros días. El enemigo había logrado llegar al mismo lindero de la plaza, bajando desde la Muela de Teruel; pero pudo contenérsele a tiempo, rechazársele después y por último contraatacarle y recuperar buenas posiciones que hicieron imposible el contacto con los sitiados. Teruel, que había quedado absolutamente evacuado por nuestras tropas en las primeras horas de la noche del 31, se volvía a ocupar cuatro horas más tarde por la misma unidad que lo había abandonado[14]».

En el «parte» emitido a través de Radio Nacional por el cuartel general de Franco, el citado día 31, se anunció que las tropas de Dávila habían conseguido romper el cerco de los republicanos, ocupar totalmente la ciudad de Teruel y liberar a los sitiados; pronto saldría a relucir que la noticia era falsa. Sin embargo, el Caudillo se negó a dar su brazo a torcer, y, el 1 de enero de 1938, comenzó su mensaje de Año Nuevo con estas palabras[15]: «Este primer día del año nuevo, bajo el signo de la victoria que en tierra aragonesa acompaña a nuestras tropas, mi recuerdo se dirige a los que vivieron bajo el cerco de Teruel días intensos de heroísmo y sacrificio; a los que en su socorro, corriendo sobre los campos cubiertos de nieve, vencieron y destrozaron a las fuerzas rojas».

El triunfalismo del Generalísimo resultaba grotesco y, desde luego, no convencía en absoluto a sus aliados de las potencias fascistas. El día 2 de enero, Mussolini envió una carta a Franco en la que le reprochaba su forma de conducir la guerra y le amenazaba, incluso, con retirarle la ayuda si no variaba su conducta al respecto; el Duce llegaría a advertirle al heterodoxo general[16]: «Si no desea usted que la guerra se convierta en algo crónico —con los enormes peligros que ello acarrearía también en el plano internacional— es necesario prepararse para una batalla de masas que destruya el aparato enemigo. Una vez formulado el plan, no debe haber más aplazamientos inútiles».

Mussolini estaba cargado de razón al censurar la conducta estratégica observada por el Caudillo; abandonaba a menudo los planes trazados, se dejaba sorprender continuamente por Rojo, que, tras apropiarse de la iniciativa, le hacía perder su libertad de acción… No cabe duda de que, en el campo de la estrategia, Franco cometía errores de bulto, como es fácil constatar al tomar en cuenta esta definición del general Beaufre[17]: «La lucha por la libertad de acción es la esencia de la estrategia. De ello resulta que la protección de la propia libertad de acción (la seguridad) y la aptitud para privar al adversario de su libertad de acción (por la sorpresa y por la iniciativa) constituyen las bases del juego estratégico».

Mientras Franco mostraba una supina ignorancia en todo lo relacionado con la estrategia (no había tenido ocasión de estudiarla ni practicarla en ningún momento, cuando realizaba su fulgurante carrera), Rojo procuraba desenvolverse en el marco de la más pura ortodoxia, tratando de compensar con su acertada conducción de la guerra la aplastante superioridad de medios del adversario. En definitiva, Rojo parecía asumir resueltamente esta máxima del mariscal Montgomery: «Hay que obligar al enemigo a bailar al son que se le toque[18]». Franco, ciertamente, se pasó la guerra bailando al son que tocaba Vicente Rojo.

La delicada situación que atravesaron las tropas republicanas en torno al 29 de diciembre fue superada por el general Rojo recurriendo, entre otras cosas, a la participación del V Cuerpo de Ejército en la batalla. La unidad mandada por Modesto se hallaba acantonada en La Mancha con su cuartel general instalado en Quintañar de la Orden (Toledo), y constituía una reserva estratégica. El citado día 29 se puso en camino hacia la zona de Teruel; al incorporarse a ella, sería la encargada de reforzar el frente Muletón-prolongación de la Muela, guarnecido por soldados del XVIII Cuerpo[19]. El día 31, Modesto estableció su puesto de mando en un cerro cercano a la Muela que ocupaban las tropas del Cuerpo de Ejército de Castilla, con la intención de desalojarlas de sus posiciones y evitar así que los nacionalistas cayeran sobre la ciudad. La 47 División del V Cuerpo consiguió ascender a la meseta de la Muela y organizar allí una línea defensiva que, al cabo, impediría el avance de las fuerzas de Varela. Mientras tanto, en el interior de Teruel, el XX Cuerpo de Ejército republicano lograba ocupar los edificios defendidos por los soldados del coronel Domingo Rey d’Harcourt y la plaza terminó rindiéndose el 8 de enero. Al día siguiente, Modesto instalaba su puesto de mando en la turolense plaza del Torico.

La conquista de Teruel dio lugar entre los republicanos a una euforia excesiva, alentada en gran medida por la prensa, y hasta el pesimista Indalecio Prieto participó de ella, y llegó a proclamar que él era ministro de Defensa… y de Ataque[20]. A Rojo le fue concedida la Placa Laureada de Madrid, versión republicana de la monárquica Laureada de San Fernando, y el coronel Juan Hernández Saravia, que, como jefe del Ejército de Levante, había intervenido en las operaciones, fue promovido al empleo de general. Teruel era la primera capital de provincia que se arrebataba a los nacionalistas, pero muchos republicanos celebraron sobre todo el éxito táctico obtenido, por primera vez, en una operación ofensiva; en medio de aquel exaltado ambiente, predominaba la idea de que el Ejército Popular había alcanzado ya la necesaria madurez, tras comenzar a forjarse en la batalla de Madrid y realizar después los primeros ensayos de acción ofensiva en Brunete y Belchite, coronados por el éxito estratégico, pero no táctico. La desmesurada euforia era a todas luces inoportuna y, realmente, podría resultar peligrosa. Vicente Rojo hizo una llamada a la prudencia, remitiendo al ministro de Defensa un ponderado informe, el día 13 de enero, en el que exponía las conclusiones que deberían sacarse del episodio turolense. El extenso informe, de trece folios, contemplaba la necesidad de introducir algunas reformas en la organización militar, que se hallaba todavía lejos de lograr un nivel aceptable; esas reformas afectarían fundamentalmente a los mandos superiores y a los mandos subordinados del Ejército[21].

En lo que respecta a los mandos subordinados, Rojo afirmaba que seguían acusando, en general, graves deficiencias. Se venía aplicando el sistema de premiar con ascensos a quienes demostraban algún mérito a lo largo de las operaciones, pero era lógico que la mayoría de los mandos así promocionados no reunieran la necesaria competencia; de otro lado, las Escuelas Populares de Guerra sólo conseguían cubrir «una ínfima parte» de las necesidades de las grandes unidades. Rojo aportaba diversas soluciones a este problema. Y, en relación con los mandos superiores, se mostraba partidario de una serie de medidas que le afectaban directamente; Rojo proponía, en efecto, que las jefaturas del EMC, del EM del Ejército de Tierra y del Ejército de Maniobra, que recaían en su propia persona, fueran otorgadas a tres personas diferentes, y que, además, se creara la Jefatura del Ejército de Tierra, o, dicho de otro modo, el puesto de general en jefe de los ejércitos en operaciones. El gobierno republicano, presionado sin duda por las fuerzas más radicales de la izquierda, temía hacer cualquier clase de concesión al militarismo, llegando incluso a no declarar el estado de guerra hasta el final de la contienda, y por eso procuraba evitar que los altos mandos militares adquirieran demasiado poder; pero lo cierto es que en el bando republicano abundaban los profesionales del Ejército poco proclives a las actitudes militaristas, merecedores de toda confianza, y cuyas propuestas, por venir de quienes estaban capacitados para hacerlas, deberían haber sido convenientemente atendidas. En algunos ejércitos, como el francés, se había establecido desde hacía bastantes años que el jefe del EMC ejerciera también como jefe supremo militar; de manera que no había fundados motivos para impedir, por ejemplo, que el general Rojo fuera nombrado general en jefe, conservando la Jefatura del EMC (y abandonando las otras dos que ostentaba), con lo que así dispondría de una razonable libertad de acción, sin las interferencias que venía soportando. La dirección de la guerra, ciertamente, debe ser llevada por los gobiernos, pero la dirección de las operaciones es una función técnica que corresponde exclusivamente a los militares, y esto es lo que el gobierno republicano debería haber tenido en cuenta durante la guerra civil, sobre todo después de recibir el informe al que nos estamos refiriendo. La negativa del gobierno a variar su actitud a este respecto hubo de producir graves perjuicios. El general Rojo, en fin, se limitó a dejar el cargo de jefe del Ejército de Maniobra a finales de enero, y siguió conservando las jefaturas del EMC y del EM del Ejército de Tierra hasta la caída de Cataluña y su retirada de la lucha.

Ante el revés sufrido en Teruel, Franco concentró toda la masa de maniobra de su Ejército en el Bajo Aragón para llevar a cabo una nueva contraofensiva, que se inició el 17 de enero con una violenta preparación artillera, que fue, pese a todo, detenida por los republicanos tres días más tarde. Franco se vio entonces obligado a lanzar al combate nuevas unidades, como el Cuerpo de Ejército Marroquí (Yagüe), la División de Caballería (Monasterio) y la Cuarta División de Navarra (Alonso Vega), y a partir del 5 de febrero se libró la batalla de Alfambra, que culminó con la victoria de las fuerzas franquistas, que en todo momento gozaron de una abrumadora superioridad artillera y aérea. Las nevadas y el intenso frío habían desaparecido, y los aviones, como en el norte, en Brunete y en Belchite, volvieron a imponer su ley, con el bombardeo y el ametrallamiento de los frentes y de las vías de comunicación, donde impedían realizar el abastecimiento y el refuerzo de los combatientes republicanos. El 22 de febrero, los nacionalistas ocuparon la ciudad de Teruel, y la batalla se dio por concluida. Es interesante resaltar, en todo caso, que el 1 de enero el gobierno francés, presidido por Camille Chautemps, había cerrado la frontera con España a cal y canto, después de que los socialistas abandonaron el gabinete, y este hecho terminó provocando una alarmante escasez de material bélico en el bando republicano[22].

Tras la reconquista de Teruel por los nacionalistas, la euforia de los republicanos se tornó en desánimo; se lamentaba la superioridad artillera y aérea del adversario, pero no se dejaba de reconocer que el Ejército Popular de la República, como el general Rojo había expuesto en su informe del 13 de enero al ministro, tenía todavía mucho camino que recorrer hasta alcanzar el nivel deseado. «En materia de armamento —subraya Zugazagoitia— estábamos persuadidos de que no conseguiríamos nunca salir de la penuria en que nos debatíamos desde el comienzo de la guerra, a menos que Francia, Inglaterra o Estados Unidos se decidieran a vendérnoslo. Y de esta esperanza hacía tiempo que nos habíamos despedido. Ni podíamos comprar libremente el material que necesitábamos, ni teníamos posibilidades de crear la red de colaboradores eficaces que necesitaba el mando. No teníamos cabos, sargentos ni tenientes y, en cambio, nos sobraban jefes, de los llamados humorísticamente por Miaja “de la semana del duro”, que no se avenían con mandos inferiores al de brigada o división[23]».

A Vicente Rojo, obviamente, también le afectó bastante la caída de Teruel, la conversión en derrota de la victoria alcanzada unas semanas antes. Inmediatamente después de que los soldados republicanos abandonaron la ciudad, dirigió un breve comunicado al ministro de Defensa para participarle que se sentía muy contrariado, y anunciarle que, en el informe que estaba preparando, pensaba expresar una vez más su deseo de ser relevado de sus cargos para disfrutar de una temporada de descanso, ya que el agotamiento que le atenazaba desde mucho tiempo atrás se había ido agudizando hasta niveles preocupantes. Reunido Indalecio Prieto con el resto de los miembros del Consejo de la Guerra, acordaron por unanimidad ratificar su confianza al general y rogarle que hiciera un esfuerzo por permanecer en su puesto; y el ruego fue atendido.

El informe anunciado por Rojo fue remitido al ministro con fecha del 26 de febrero. En él, por cierto, venía a coincidir sensiblemente con la nota emitida por el comisario del Ejército de Tierra con anterioridad, quien ponía especial énfasis en los demoledores efectos, físicos y morales, de la artillería y la aviación adversarias sobre las tropas republicanas; el comisario, además, denunciaba las deficiencias que afectaban a «los cuadros de mando de compañía para abajo», que se traducían en la falta de un control eficaz sobre los soldados. Rojo abordaba todos estos extremos, y empezaba diciendo[24]: «Entre las enseñanzas que cabe sacar de la maniobra enemiga en Teruel, se destacan dos: la enorme influencia del uso abrumador de los medios materiales, y especialmente de la aviación, que ha sido la causa principal de los desgastes de nuestras unidades, y la terrible influencia de la desmoralización de las unidades. Se repite en este último aspecto el fenómeno ya acusado muchas veces y sobre el cual considera el jefe que suscribe innecesario insistir…».

Para Rojo, las unidades del Ejército Popular carecían todavía de la necesaria cohesión, a excepción de las que contaban con jefes competentes y habían tenido ocasión de foguearse debidamente, y juzgaba, por otro lado, que sería conveniente reforzar la labor de los comisarios para elevar la moral de los soldados y su fe en el triunfo; su ajustado análisis venía a resumirse en las siguientes consideraciones: «Sería interminable este informe si se fuesen volcando en él cuantas sugerencias ofrece el examen de los acontecimientos desarrollados en sólo cuatro jornadas […] Basta decir que se ponen de relieve en estos cuatro días todas las deficiencias que acusa nuestra organización: la escasez de material, la defectuosa moral de nuestras unidades, la incompleta organización de las mismas, la incapacidad o incompetencia de muchos mandos, las dificultades de transporte, la instrucción defectuosa que acusan nuestra tropa y nuestros jefes y, en una palabra, todo lo que constituye el problema general orgánico en el que estamos empeñados hace tiempo y del que sólo se ha conseguido hasta el presente un boceto, que si puede dar una idea bastante precisa de lo que el cuadro va a ser cuando se remate la obra, no es en realidad en el momento actual más que un estado embrionario de organización, que se resquebraja o se deshace, pulverizándose rápidamente, en cuanto aparece una acción suficientemente fuerte para desbaratar la obra ya realizada».

Rojo terminaba recordando al ministro que la ofensiva republicana desencadenada en Teruel no constituía, en definitiva, otra cosa que un contragolpe estratégico con el que se perseguía la desarticulación de los planes del adversario, y señalaba: «Aunque Teruel se haya perdido, puede cabernos la satisfacción de haber evitado un esfuerzo análogo o quizá superior al que hemos padecido y que si se hubiera dirigido sobre otro objetivo, tal como Madrid, o posiblemente sobre Cataluña, es seguro que hubiera tenido militarmente los mismos signos catastróficos que ha tenido sobre Teruel, y seguramente repercusiones mucho más notables».

Con el contragolpe de Teruel, verdaderamente, el general Rojo eligió la opción correcta para salir al paso del peligro que acechaba a la República; ni podía permitir que Franco ejecutara su ofensiva sobre Madrid, porque esto probablemente significaría el final de la guerra, ni disponía de una fuerza capaz de oponerse frontalmente a la poderosa embestida que los nacionalistas planeaban lanzar por las llanuras de Guadalajara. Rojo, aun conociendo las limitaciones del Ejército republicano, no debía mantener una actitud pasiva, e hizo lo que tenía que hacer, es decir, «arrebatarle la iniciativa al adversario con un certero golpe dado por sorpresa y obligarle a combatir en un terreno más desfavorable que el de las llanuras que conducen a Madrid por el nordeste[25]». El historiador John F. Coverdale aporta un ponderado juicio sobre el balance de la batalla de Teruel[26]: «Los republicanos no habían conseguido ninguna ventaja estratégica duradera con esta batalla y habían sufrido graves pérdidas, pero una vez más habían dislocado los planes de Franco y le habían impedido llevar a cabo acciones ofensivas decisivas. Batallas como la de Teruel no podrían nunca, por sí mismas, llevar a una victoria republicana, pero era concebible que aplazasen la derrota durante mucho tiempo».

Es claro, por lo demás, que los republicanos sólo aspiraban a sostenerse hasta que las potencias democráticas accedieran a venderles armas sin las trabas de la No Intervención, o hasta que estallara un conflicto generalizado en el que esas potencias se enfrentaran con las fascistas.

Mientras se desarrollaba la batalla de Teruel, se exacerbaron peligrosamente las malas relaciones del ministro de Defensa con los comunistas. El proselitismo llevado a cabo por éstos seguía molestando a Indalecio Prieto, que, en noviembre de 1937, había destituido a Cordón como jefe de EM del Ejército del Este, por haber intervenido en un mitin político celebrado en Barcelona. Para Cordón[27], el apoliticismo de Prieto «no era otra cosa que sectarismo anticomunista, voluntad y actuación dirigidas a debilitar la influencia comunista en el Ejército y en el Comisariado». El ministro había publicado ciertas disposiciones que prohibían a los militares participar en mítines y además reducían el papel del Comisariado, y había suprimido un buen número de puestos de comisario que, en su mayoría, se hallaban ocupados por miembros del partido comunista. Tales medidas enojaron notablemente a los comunistas, que, por otra parte, proclamaban que los comisarios eran los verdaderos forjadores del Ejército Popular. Abundaban también, sin embargo, los que consideraban que «el exceso de comisarios constituía un estorbo», porque, entre otras cosas, trataban de dominar a los mandos militares, y muchos oficiales de carrera llegaron a quejarse de que no los dejaban mandar las tropas debidamente[28].

Bajo la atmósfera de tensión creada por el enfrentamiento de Prieto con los comunistas, Juan Modesto recibió el 1 de febrero de 1938, en plena batalla de Teruel, la orden del ministro de presentarse en Valencia; desde el primer momento sospechó Modesto (tendría sin duda motivos para ello) que se iba a tomar con él una severa medida, pero no parecía dispuesto a aceptarla. Y, encarándose con el general Hernández Saravia, que fue quien le dio el traslado de la citada orden, exclamó resueltamente: «Dígale al señor ministro que a mí no se me destituye así, sino por procedimiento militar. Adiós, mi general, si alguien me busca estoy en Teruel[29]». Los prestigiosos jefes procedentes de las milicias, como Modesto, con gran carisma entre sus subordinados, y además respaldados por el gobierno de la URSS, único proveedor de armamento del bando republicano, tenían un gran poder de hecho y no resultaba fácil dominarlos; la disciplina estricta que quería imponer Indalecio Prieto estaba abocada al fracaso. Modesto, en fin, no acudió a Valencia a rendir cuentas ante el ministro y tampoco sufrió sanción alguna por ello.

Vicente Rojo soportaba a duras penas el viciado ambiente en que tenía que desenvolverse; un ambiente que, desde luego, chocaba frontalmente con su concepto de lo militar. El Ejército republicano había surgido del caos y era preciso ir construyéndolo en medio de grandes tensiones, armonizando intereses contrapuestos, y mientras se afrontaba con él la guerra que se estaba desarrollando. Rojo aceptaba de buen grado las críticas constructivas, las diferencias de criterio en torno a la constitución del Ejército, siempre que se velara por el bien común, pero le resultaba deplorable el juego de los intereses partidistas que atentaban contra el interés general; ese juego, a menudo, le hacía sentirse impotente, le llevaba a pensar que la ingente labor que realizaba estaba condenada a perderse en el vacío. Siempre abierto a las iniciativas de los demás, el general recibió el 5 de marzo una atenta carta del comisario del Ejército de Maniobra, Pablo Bono, en la que le sugería diversas medidas para mejorar la organización militar republicana.

Era Pablo Bono un antifascista italiano que se había refugiado en España con anterioridad al estallido de julio del 36 y que, en compañía de otro italiano de la misma ideología, Vittorio Vidali, al que se conocía por los nombres de «Carlos Contreras» y «Comandante Carlos», contribuyó eficazmente a forjar el Quinto Regimiento. Bono inició su actuación en la contienda realizando tareas de organización en las fuerzas de la milicia comunista que participaron en la defensa del puerto de Somosierra, en el verano de 1936, y continuó prestando sus servicios hasta el final del conflicto, demostrando en todo momento un sano espíritu de colaboración y grandes inquietudes militares. Su carta al general Rojo comenzaba así[30]: «Te ruego excusarme si te mando con un poco de retraso estos apuntes, resultado todos ellos de unas reflexiones, después de haber vivido estas últimas semanas difíciles en el frente del Bajo Aragón».

La batalla de Teruel había terminado, y Bono consideraba llegado el momento de exponer al jefe del EMC algunos de los problemas que, en su opinión, afectaban al Ejército republicano. Para Bono, no se prestaba demasiada atención a los soldados que combatían en primera línea «con la tristeza en el alma», al ser conscientes de que sus familias estaban pasando grandes penalidades. Había que atender debidamente las necesidades familiares de quienes luchaban en el frente, y obligar, por otra parte, a los «innumerables emboscados» de la retaguardia a presentarse en la línea de combate, para que los sacrificios se repartieran entre todos. Estas deficiencias causaban efectos muy negativos en la moral de los combatientes; «no castigamos a los culpables —añadía Bono— y no premiamos a los que lo merecen. Esto es un factor de desmoralización».

Se refería Bono seguidamente a «la debilidad orgánica del mando único», y explicaba: «Lo que tú llamas justamente el espíritu de kábila, y que antes se manifestaba en la escala de los Batallones y de las Columnas, hoy se produce en la escala de los Ejércitos, Cuerpos de Ejército, Divisiones, etc. Este espíritu desarticula la eficacia del mando único. Hay Grandes Unidades a las que les sobran muchas cosas y otras a las que les faltan muchísimas. Sin embargo no organizamos, u organizamos mal, el intercambio o la redistribución…».

Tras analizar otras cuestiones, relativas a la aviación, el Ejército de Maniobra y el Comisariado, Bono concluía así su carta: «Estoy convencido de que una gran parte de estos problemas (quizá todos) y probablemente algunos más, son de una extraordinaria familiaridad para ti; que han cruzado y siguen cruzando tu preocupación de jefe y de hombre que siente con toda su honradez la causa del pueblo. Pero yo no quería asombrarte con indicaciones originales; quería sencillamente preguntarte si tú consideras oportuno que el organismo central del Comisariado se decida de una vez a movilizarse para ayudar, con todo el peso de las organizaciones políticas y sindicales que representa, al Estado Mayor Central, a ver realizadas, con la rapidez que la situación impone, las medidas para remediar estas debilidades».

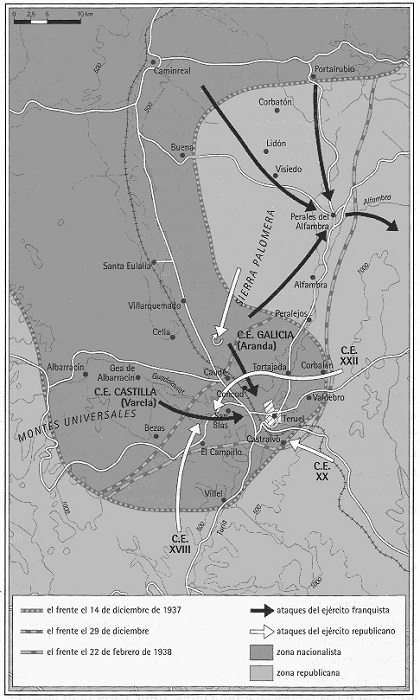

El informe del comisario Bono debió de resultar interesante para Vicente Rojo, pero, apenas cuatro días después de recibirlo, los nacionalistas desencadenaron la Ofensiva de Aragón, y su atención hubo de centrarse en el gravísimo problema que ella planteaba. Al finalizar la batalla de Teruel, Franco disponía de una potente masa de maniobra, muy bien apoyada por la aviación, frente a unas desmoralizadas tropas republicanas en franca crisis de desorganización, y era lógico que emprendiera la explotación del éxito. La ofensiva nacionalista se inició el 9 de marzo a lo largo de trescientos kilómetros, entre la frontera pirenaica y los montes Universales; en vanguardia del despliegue actuaban el Cuerpo de Ejército Marroquí (Yagüe), el Cuerpo de Ejército de Galicia (Aranda) y el CTV italiano, apoyados, respectivamente, por la Legión Cóndor, la Brigada Aérea Hispana y la Aviación Legionaria, y participaban también los cuerpos de ejército de Castilla (Varela), de Aragón (Moscardó) y de Navarra (Solchaga), la Primera División de Navarra (García Valiño), la 15 División (García Escámez), la División de Caballería (Monasterio) y otras Grandes Unidades. El conjunto de todas estas fuerzas, unas veintisiete divisiones en total, apoyadas por 750 piezas de artillería y 300 aviones, estaba mandado por el general Dávila[31]. La poderosa embestida provocó el derrumbamiento del frente republicano, y los nacionalistas avanzaron sin encontrar apenas resistencia. Rojo informó sobre la franca desmoralización de las tropas, causada por los ataques aéreos, y el comisario del Ejército del Este envió un parte al ministro de Defensa, calificando la situación de desesperada; en el parte explicaba: «La moral de la tropa ha caído verticalmente, debido a las dificultades de avituallamiento y municionamiento, por la amenaza de la aviación, que impide con sus ametrallamientos todo servicio[32]».

La grave situación atravesada por los republicanos, como consecuencia de la ofensiva franquista, condujo a las potencias democráticas de Europa a pensar que la conclusión de la contienda española se hallaba muy próxima. Negrín reunió el Consejo de Ministros el día 15 de marzo y dio cuenta de la entrevista mantenida con el embajador francés, quien le había comunicado que su gobierno estaba decidido a intentar una mediación cerca de los rebeldes, para llegar a un final de la guerra pactado. Los republicanos, en todo caso, deberían hacer algunas concesiones, como, por ejemplo, la de enviar su aviación a aeródromos franceses… Negrín había replicado al embajador que la República tenía el propósito de «continuar la lucha hasta el último momento». Al parecer, el ministro de Estado, José Giral, también había recibido la visita del embajador, que le haría la misma propuesta que a Negrín, ofreciéndole además «un buque de guerra para recoger al presidente de la República y al gobierno» si se veían amenazados por un serio peligro. Todo esto daría ocasión a Prieto para sacar a relucir su pesimismo, comentando que el gobierno francés daba a la República por vencida y que era inútil esperar ayuda del mismo. El gabinete presidido por Negrín, no obstante, acordó responder a las propuestas del embajador francés con una nota dirigida a su gobierno, en la que se indicaba que las derrotas de las últimas jornadas eran «una consecuencia natural de la superioridad de medios» del adversario, «libremente abastecido por Italia y Alemania»; por otro lado, se preguntaba a los franceses si estaban dispuestos a abrir sus mercados de armamento a la República. Al tener conocimiento de estos hechos, el presidente Azaña exclamó: «Nos hemos quedado sin Ejército, y esto es lo que, a mi juicio, no tiene remedio, ni aun cuando se reciba el material que nos anuncia, con su proverbial optimismo, el jefe del gobierno».

Manuel Azaña, sin embargo, había depositado en su momento grandes esperanzas en el Ejército Popular forjado en la batalla de Madrid; en 1937 le dedicó grandes alabanzas en dos memorables discursos, pronunciados el 18 de julio en Valencia, al cumplirse el primer año de guerra, y el 13 de noviembre en Madrid, durante la celebración del aniversario de la epopeya madrileña. En Valencia afirmó que los ejércitos sólo alcanzan el nivel deseado cuando se les infunde moral, y en Madrid aludió a la «estúpida patraña» propagada por los nacionalistas sobre el «copiosísimo ejército extranjero», que había protagonizado la defensa de la capital; don Manuel terminó diciendo que, si la lección de moral ofrecida por los madrileños era asumida por el resto de los republicanos, la República podría considerarse salvada.

Estas consideraciones de Azaña eran sin duda compartidas por Vicente Rojo, pero, al revés que el presidente, él seguía manteniendo su confianza en las posibilidades del Ejército Popular. En las dramáticas jornadas del derrumbamiento republicano provocado por la ofensiva franquista en Aragón, el general Rojo tuvo tiempo para reflexionar sobre el proceso de formación del Ejército de la República[33], y dejó de manifiesto una razonable dosis de optimismo. Escribió en unos folios que, en el verano de 1937, se había conseguido efectuar la primera acción ofensiva con la maniobra de Brunete, arrebatándole la iniciativa al enemigo y obteniendo el primer éxito estratégico, al paralizar la ofensiva nacionalista en el norte. Después se perseguiría en Belchite un éxito parecido, si bien quedaría demostrado que la organización de las fuerzas no permitía abordar todavía grandes empresas. Ambas experiencias, sin embargo, se aprovecharon debidamente, y permitieron crear el Ejército de Maniobra, que con el ataque desencadenado en Teruel logró la salvación de Madrid, a la par que se alcanzó, pese al resultado final de la batalla, el punto culminante de las posibilidades ofensivas republicanas. La ofensiva nacionalista en Aragón representaba, desde luego, un duro contratiempo, pero la labor organizadora continuaba. «El Ejército no deja de organizarse —señalaba Rojo—, de constituir reservas, ni deja de instruirse. La maniobra del enemigo tendrá fin y nuestro Ejército podrá salir de ella más potente que nunca, para hacer frente a las necesidades de la guerra».

Camille Chautemps dimitió como jefe del gobierno francés el 13 de marzo, y dio paso a un nuevo gabinete de Blum, quien decidiría abrir la frontera con España el día 17, para permitir el tránsito a Cataluña del armamento ruso que se hallaba retenido desde principios de enero. El 20 de abril, Blum cedió la Jefatura del Gobierno al socialista radical Edouard Daladier, que, aunque no era partidario de ayudar a la República española, mantuvo la frontera abierta hasta el 13 de junio; durante los casi tres meses que la frontera permaneció abierta, los republicanos recibieron, según Howson, 152 aviones y 18 219 toneladas de material bélico procedentes de la URSS[34].

Por lo demás, la ofensiva franquista iniciada el 9 de marzo se desarrolló en varias fases: entre los días 9 y 22 de marzo se llevó a cabo la invasión de Aragón, al sur del Ebro, hasta alcanzar la línea del río Guadalope; desde el 22 de marzo al 23 de abril se progresó por el norte del Ebro hasta el río Segre; paralelamente a este avance, se realizó entre los días 24 de marzo y 15 de abril el envolvimiento del Maestrazgo Norte, y se remató esta acción con la llegada al mar en Vinaroz; por último, del 23 de abril al 25 de julio se procedió al envolvimiento del Maestrazgo Sur, y la campaña finalizó al desencadenar Rojo la ofensiva del Ebro, cuando los nacionalistas trataban de conquistar la ciudad de Valencia. Es muy posible que la decisión de pasar a operar al norte del Ebro, adoptada por Franco el 22 de marzo, se debiera a la resistencia ofrecida por las tropas republicanas en la línea del Guadalope, tras la llegada a la zona de las reservas enviadas por el general Rojo, de las que formaba parte el V Cuerpo de Ejército. En todo caso, el Generalísimo ordenó que el Cuerpo de Ejército Marroquí atravesara el Ebro, entre las localidades de Quinto y Pina, y se incorporara al frente que guarnecían los cuerpos de ejército de Aragón y Navarra, se situó al sur de ambos, y a continuación inició una rápida progresión por la carretera de Zaragoza a Barcelona; bajo el mando de Yagüe, el Cuerpo Marroquí recorrió 75 kilómetros en sólo cuatro días, hasta alcanzar la línea del Cinca. Yagüe contaba con el apoyo de la Legión Cóndor, y, por tanto, no sólo disponía de una considerable masa de aviones, sino también de la unidad de Carros de von Thoma, compuesta por cuatro batallones con un total de 180 tanques, entre los que abundaban los de fabricación rusa capturados a los republicanos. Ante el arrollador avance del Cuerpo Marroquí, las unidades del Ejército del Este republicano huyeron en desbandada, y Yagüe conquistó la ciudad de Lérida el 3 de abril; los cuerpos de Aragón y de Navarra se situaron, más o menos, a su altura, y ocuparon las centrales eléctricas de Tremp y Camarasa en la línea Noguera Pallaresa-Segre. El estrepitoso derrumbamiento del frente republicano parecía dejar expedito el camino hacia Barcelona, y tanto la prensa franquista como el propio ministro del Interior, Serrano Súñer, se atrevieron a proclamar que la guerra tocaba a su fin. Pero Franco, en una de sus inexplicables decisiones, optó por paralizar el avance al norte del Ebro, y se limitó a operar al sur del río. El día 15, las tropas franquistas lograron arribar al Mediterráneo en Vinaroz.

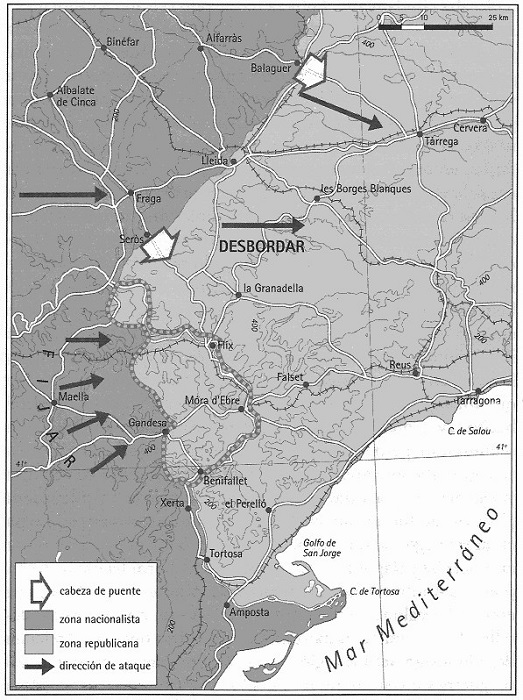

La ofensiva de Aragón y Levante.

La caída de Lérida provocó una crisis en el gobierno republicano que se venía gestando desde hacía algún tiempo. El doctor Negrín constituyó el 6 de abril el nuevo gabinete en el que se reservó la cartera de Defensa y dio entrada a miembros de todos los partidos políticos y centrales sindicales. Se trataba de un gobierno de «guerra» o de «unión nacional[35]», más representativo que los anteriores, que manifestó, de inmediato, su determinación de defender a la República sin concesiones de ningún tipo. Frente a la idea de buscar la paz a toda costa, mantenida sobre todo por Azaña y Prieto, el gobierno se mostró decidido a aceptar solamente una paz con condiciones, que llegaron a plasmarse en un programa aprobado en Consejo de Ministros y publicado el 1 de mayo, que recibió el nombre de «Los trece puntos de Negrín». Según ese programa, con la paz debería quedar garantizada la independencia y la unidad territorial de España, se restauraría la democracia con un gobierno fuerte basado en el sufragio universal y se daría una estructura jurídica y social al Estado de acuerdo con el resultado obtenido en un plebiscito en el que se expresara libremente la voluntad nacional; el programa abogaba además por el respeto a la propiedad privada y a los derechos del trabajador, la libertad de conciencia, la reforma agraria y el establecimiento de una amplia amnistía. Es claro que el gobierno Negrín había nacido con el propósito de cerrar las filas de los defensores de la República, pero también con el de allanar el camino hacia una paz negociada, y por eso elaboró un programa moderado, ajeno a todo radicalismo revolucionario, que, entre otras cosas, constituía un mensaje dirigido a las potencias democráticas, para que se avinieran a actuar como mediadores, identificándose sin reservas con las razones que asistían a los republicanos.

Al relevar a Prieto en el Ministerio de Defensa, Negrín pronunció un breve discurso para explicar que se hacía cargo del ministerio, en esos momentos, porque su responsabilidad como jefe del gobierno le hacía sentir la necesidad de llevar más directamente el mando del Ejército, dado que Prieto, por el exceso de trabajo soportado, lo veía todo «con escepticismo y duda[36]». Prieto, desde luego, no asumió el relevo de buen grado, pero hubo de someterse a la decisión de Negrín, que había optado por colaborar estrechamente con Vicente Rojo, sin intermediario alguno, para conducir la guerra de acuerdo con los criterios mantenidos por el nuevo gabinete. Negrín se hallaba resuelto a continuar la lucha, a resistir, hasta que se produjera un cambio favorable en el panorama internacional, aunque, en realidad, ese panorama no tendía precisamente a mejorar. El jefe del gobierno británico Neville Chamberlain, que había sucedido a Stanley Baldwin en mayo de 1937, aspiraba a un acuerdo político con la Alemania nazi, persuadido de que el verdadero enemigo de los intereses británicos y del mundo occidental era la Unión Soviética[37]; por otro lado, el 16 de abril Inglaterra firmó un tratado con Italia sobre el Mediterráneo, en el que, más o menos explícitamente, aceptaba la intervención italiana en la contienda española. Unas semanas antes, el 13 de marzo, Hitler había proclamado el Anschluss, la unificación de Alemania y Austria, y a continuación había invadido el territorio austríaco sin que ni Gran Bretaña ni Francia opusieran reparo alguno… Evidentemente, las potencias democráticas no moverían un solo dedo en defensa de la causa republicana mientras siguieran dispuestas a contemporizar y a inhibirse ante las provocaciones de las, cada vez más insolentes, potencias fascistas.

Negrín apelaba a la resistencia a ultranza, porque temía sobre todo una rendición incondicional, que daría lugar, con toda seguridad, a sangrientas represalias ejecutadas por los militares rebeldes. Negrín sabía que la República no podía ganar la guerra, pero aspiraba, al menos, a adquirir una posición de fuerza que permitiera entablar negociaciones de paz con ciertas garantías; entregarse sin lucha, permanecer pasivos, constituiría un auténtico suicidio. Azaña, por su parte, no parecía compartir la postura de Negrín, como dejaría entrever, por ejemplo, en su discurso pronunciado el 18 de julio de 1938, en el que terminaba implorando «Paz, piedad y perdón».

La instauración del segundo gabinete Negrín y los acontecimientos que le precedieron (especialmente las manifestaciones llevadas a cabo en Barcelona, a mediados de marzo, en las que se llegó a clamar por un «gobierno de la resistencia») propiciaron una saludable reacción en el bando republicano. En el plano de la organización militar, esa reacción se reflejó en la creación de las primeras grandes unidades del rango de «grupo de ejércitos». Se constituyeron, en efecto, el Grupo de Ejércitos de Cataluña (Hernández Saravia), integrado por el Ejército del Este (Juan Perea) y el recién formado Ejército del Ebro (Modesto), y el Grupo de Ejércitos de la zona centro-sur (Miaja), compuesto por los Ejércitos de Levante (Menéndez), que había absorbido al Ejército de Maniobra, del Centro (Casado), de Extremadura (Pradas) y de Andalucía (Moñones). Negrín pretendió llevar a cabo una movilización general para completar los efectivos de los grupos de ejércitos creados, pero hubo de abandonar este proyecto ante la negativa expresada hacia el mismo por el único ministro anarquista del gobierno, Segundo Blanco, quien entendía que tal movilización constituiría una inaceptable concesión al militarismo. No obstante, las movilizaciones parciales lograron reforzar satisfactoriamente al Ejército Popular. Por otro lado, el gabinete Negrín fomentó la industria de guerra, cuyos focos más importantes se hallaban en Cataluña y Levante, que contaba con los Altos Hornos de Sagunto, principal centro siderúrgico de la España republicana.

Negrín situó en la Subsecretaría del Ejército de Tierra al teniente coronel Antonio Cordón, para que se encargara de los problemas relativos a la administración militar; es claro que, con ese nombramiento, el jefe del gobierno y ministro de Defensa pretendía liberar a Vicente Rojo de las tareas administrativas, para que centrara su atención exclusivamente en la preparación y la ejecución de las operaciones de guerra. A finales de mayo, por lo demás, los republicanos comenzaron a contener la arrolladora ofensiva lanzada por los nacionalistas en Aragón, que, tras la arribada al mar en Vinaroz, se había convertido en batalla de Levante. Franco trataba de vencer la resistencia republicana recurriendo a la aviación de las potencias fascistas, que en un solo día llegó a arrojar más de quinientas bombas sobre la factoría de Sagunto, y sometió además a las ciudades de Barcelona y Valencia a intensivos bombardeos, con los que, evidentemente, se buscaba destruir la moral de la retaguardia[38]. La saludable reacción operada en las filas republicanas, impulsada, de otro lado, por la recepción del armamento ruso que estaba atravesando la frontera francesa, ayudó a superar el terror desatado por los aviones fascistas. Franco tuvo ocasión de comprobar que la ofensiva se estancaba, y reclamó más ayuda de Alemania e Italia; los alemanes accedieron a mantener la Legión Cóndor en España, pese a que habían decidido retirarla, y Mussolini envió durante los meses de junio y julio seis mil soldados, dos torpederas y un buen número de cazas y bombarderos, entre los que se encontraban veinticinco S-81, doce S-79 y siete BR-20; además, el CTV, que participaba activamente en las operaciones, fue reforzado con tropas, armas y equipos nuevos[39]. A finales de junio, las tropas franquistas ocuparon Castellón, y el día 13 del mes siguiente Franco desencadenó una ofensiva general, pero cuatro días después el avance se detuvo en casi todo el frente, al chocar con la línea de resistencia organizada por el general Rojo; tras un violento bombardeo aéreo de las posiciones republicanas, los nacionalistas reanudaron el ataque a partir del día 20, y de nuevo vieron coronados sus esfuerzos por el fracaso. Y el día 23, cuando el Generalísimo se proponía realizar el esfuerzo definitivo para conquistar Sagunto y Valencia, objetivos principales de la batalla que estaba dirigiendo, fue sorprendido por la maniobra emprendida por Vicente Rojo en el Ebro; y una vez más abandonó las operaciones en curso, para acudir a la cita señalada por su adversario… La poderosa ofensiva iniciada por Franco el 9 de marzo, en la que hizo gala de una aplastante superioridad de medios, concluía de esta forma tan desairada. El tropiezo franquista fue interpretado por Vicente Rojo[40] como un éxito importante del Ejército de la República, como «una victoria de resistencia semejante a la de Madrid», que permitía presumir que el soldado republicano iba recuperando el espíritu que le llevó a protagonizar la gran epopeya madrileña.

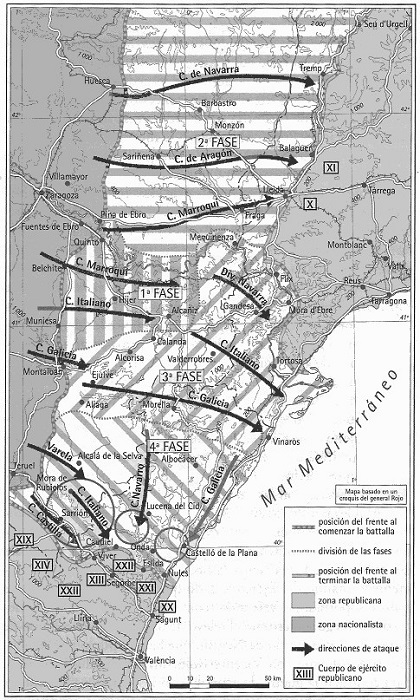

A la par que rehacía el maltrecho Ejército del Este, prácticamente pulverizado por la ofensiva nacionalista desarrollada al norte del río Ebro, Vicente Rojo consiguió organizar un nuevo ejército, aprovechando, para llevar adelante ambas realizaciones, tanto el material bélico recibido a través de la frontera francesa como la decisión de Franco de suspender las operaciones en Cataluña tras la conquista de Lérida. Bajo el mando de Modesto, la nueva gran unidad, que recibió el nombre de Ejército del Ebro, estaba formada por los cuerpos de ejército V, XV y XII, cuyos respectivos jefes eran Enrique Líster, Manuel Tagüeña y Etelvino Vega, todos ellos comunistas y procedentes de las milicias, al igual que el propio Modesto. No parece, sin embargo, que Vicente Rojo se guiara por consideraciones políticas a la hora de organizar la unidad que habría de llevar a cabo la operación más ambiciosa y brillante de toda la contienda española; eligió sencillamente a aquellos jefes, entre ellos al «internacional» Walter (que mandaría la 35 División del XV Cuerpo), que merecían más confianza, por estar convenientemente fogueados y haber dado siempre un rendimiento aceptable. Estos jefes, junto con una buena parte de los subordinados que los venían acompañando a lo largo de la contienda, habrían de constituir la médula del Ejército del Ebro, cuyos cuerpos de ejército quedaron así organizados: en el V se integraron las divisiones 11, 45 y 46; en el XV, las divisiones 3, 35 y 42, y en el XII, las divisiones 16 y 44.

El corte realizado en el territorio republicano por los nacionalistas, con su salida al Mediterráneo, había representado, en verdad, un grave problema para los republicanos, ya que, por una parte, provocó el aislamiento de Cataluña, y supuso, por otra, una seria amenaza para la región levantina republicana, que, por su producción agrícola e industrial y por contar con el importante puerto de Valencia, resultaba vital para el sostenimiento de la zona centro-sur. El general Rojo comprendió, desde el primer momento, que era preciso operar para prestar ayuda indirecta a las tropas republicanas que se batían en Levante, y no tardó en llegar a la conclusión de que sólo en Cataluña podrían desarrollarse las operaciones con ciertas garantías de éxito; los diversos teatros de la región central quedaron, pues, descartados[41]. Antes de embarcarse en una maniobra de envergadura, no obstante, Rojo optó por probar sus fuerzas en una modesta ofensiva ejecutada en Balaguer, que, al cabo, daría un resultado negativo. «Hicimos en mayo en Cataluña —subraya el general— la prueba ofensiva de Balaguer, pudiendo descubrir la fortaleza defensiva del frente enemigo y la buena calidad de sus tropas, y, en contraste, la inconsistencia que aún tenían nuestras grandes unidades, precipitadamente rehechas en la región catalana». En la operación participaron tropas del Ejército del Este y del, todavía incompleto, Ejército del Ebro, y apenas duró cinco días; tras ser suspendida, Rojo inició de inmediato la planificación de la maniobra del Ebro, elaborando, en principio, un proyecto que contemplaba: la resistencia en Levante; la ruptura en el Ebro provocando una amenaza capaz de paralizar las operaciones desarrolladas por el adversario en el Maestrazgo, y la ofensiva en Extremadura y Andalucía (Plan P), con miras a cortar las comunicaciones enemigas de norte a sur y favorecer el levantamiento en la región andaluza. Además analizó la posibilidad de reorganizar el Ejército de Maniobra en la zona centro-sur. Estos planes de Rojo, trazados a principios de junio, cuando los republicanos abrigaban la esperanza de incrementar los recursos recibidos del exterior, hubieron de ser sustituidos por otros, menos ambiciosos, que se centraron en: forzar el Ebro en dos zonas de paso, alcanzando por el norte los montes de Fatarella y, por el sur, las sierras de Pàndols y Cavalls; reducir por envolvimiento la zona comprendida entre Aseó, Camposines, Benisanet y el río, con Mora de Ebro; profundizar en las direcciones Fatarella-Villalba-Batea y Corbera-Gandesa-Bot; y ejecutar dos acciones demostrativas, una en el norte, entre Fayón y Mequinenza, y otra en el sur, en el sector de Amposta. No se descartaba el avance hacia el sur, para ligar las operaciones con las fuerzas republicanas que actuaban en Levante[42].

La maniobra proyectada por Rojo habría de llevarse a cabo en el tramo del Ebro comprendido entre Mequinenza y Amposta, que forma un arco cuya convexidad apunta hacia el este, y, desde luego, exigía grandes dosis de audacia, puesto que debería crear una amplia brecha en una parte del frente que se juzgaba infranqueable, y situar a las unidades del ejército mandado por Modesto al otro lado del río, con el peligro de quedar aisladas, sin posibilidad de recibir apoyo logístico. Rojo comenta al respecto: «Conocíamos todos los riesgos que la operación comportaba; pensamos que podía fracasar en su mismo comienzo o en el curso de su desarrollo con gravísimas consecuencias; pero sabíamos también que el español es hombre audaz, vehemente, amante del peligro […] Por ello, no obstante apreciar el carácter difícil de la empresa, no se dudó en abordarla desde el momento en que el éxito se consideró posible. Además, había otra razón decisiva para afrontar aquellos riesgos: la de ser la mejor maniobra, quizá la única, de posible ejecución con pocas tropas, para resolver la situación de Levante».

En definitiva, Vicente Rojo decidió, una vez más, sorprender al enemigo y plantearle, al igual que en Teruel, una batalla ofensivo-defensiva, impuesta por la escasez de medios y urgencia de fines; esa clase de batallas, ciertamente, persigue objetivos tácticos limitados, pero puede proporcionar grandes ventajas en el ámbito estratégico, que era lo que, por encima de todo, buscaba Rojo. Si Franco, por lo demás, hubiera acudido a la cita del Ebro con el propósito de fijar al adversario en la cabeza de puente que ocupaba, para desbordarle a continuación por el flanco y lanzar una fuerte ofensiva sobre Barcelona, la maniobra ejecutada por Vicente Rojo habría culminado en un clamoroso desastre. Es claro, sin embargo, que Rojo concedió al adversario esa posibilidad porque pensaba que no sabría aprovecharla. En el preceptivo análisis del enemigo, que todo jefe debe realizar antes de emprender una operación, se contempla siempre la posible conducta que podría seguir quien manda las fuerzas adversarias, y, cuando los indicios son claros, cuando se dispone de elementos de juicio consistentes, se toma una decisión que se base en ellos, sin atender demasiado a otras consideraciones; y eso fue, al parecer, lo que hizo Vicente Rojo, como se desprende, por ejemplo, de estas palabras de su subordinado Manuel Tagüeña[43]: «Conocíamos muy bien la mentalidad del alto mando enemigo, manifestada en todos los episodios de la guerra, de sacrificar sin vacilar miles de sus hombres por razones de prestigio, para recuperar el terreno perdido, aunque sus contraofensivas no estuvieran justificadas por razones estrictamente militares. Por eso estábamos seguros de que sobre nuestra cabeza de puente se iban a lanzar todas sus fuerzas disponibles, para hacernos pagar cara nuestra osadía».

A continuación Tagüeña explica: «Una vez que cruzamos el río y conquistamos la cabeza de puente, estábamos ya amarrados a nuestras posiciones. Lo más sencillo para nuestros adversarios hubiera sido dejarnos allí y dirigir su atención principal a la dirección Lérida-Barcelona, sin dejar de presionarnos, para mantenernos inmóviles y no dejarnos sacar reservas. El camino para la ocupación de Cataluña estaba libre y el Ejército del Ebro, si no se replegaba rápidamente, hubiera terminado cercado y cautivo».

No cabe duda de que la maniobra del Ebro fue planeada por Rojo teniendo en cuenta las limitaciones de Franco como general en jefe y su desmesurado amor propio, que le llevaba a rechazar los consejos y las opiniones de sus subordinados. Varios generales nacionalistas, entre ellos Kindelán, llegaron a advertirle al Generalísimo que la cabeza de puente republicana no significaba, en realidad, amenaza alguna y que, tras fijar a quienes la ocupaban, se debía aprovechar que el camino hacia Barcelona se hallaba expedito para avanzar en esa dirección y adueñarse de la ciudad, que constituía un objetivo de primer orden, pero Franco no les hizo ningún caso[44]. El Caudillo pondría todo su empeño en hacer repasar el río a los soldados de Modesto que lo habían cruzado, y, para lograrlo, no encontró mejor solución que ejecutar una interminable serie de ataques frontales, apoyados por intensísimos bombardeos artilleros y aéreos, que, en definitiva, le llevarían a emplear casi cuatro meses en recuperar el terreno que los republicanos habían conquistado en un solo día. Este hecho, evidentemente, constituyó un éxito táctico del Ejército republicano; pero Rojo, además, alcanzaría un señalado éxito estratégico al conseguir, por una parte, evitar la caída de Sagunto y Valencia, y, por otra, ganar un tiempo precioso y adquirir la posición de fuerza que el doctor Negrín estaba buscando para entablar negociaciones de paz. «En el extranjero —escribió por entonces Zugazagoitia— la operación [del Ebro] ha causado sorpresa y asombro. Pascua [embajador republicano en París], que está en Barcelona llamado por el presidente, no regatea los detalles de una noticia importante: el acuerdo a que parecen haber llegado los gobiernos inglés y francés para que se termine nuestra guerra sin vencedores ni vencidos. ¿Es una consecuencia de la victoria del Ebro? Esa apariencia tiene. El comentario internacional sobre la batalla no puede ser más halagüeño para el alto mando republicano. Ni siquiera el cronista de Mussolini se niega a reconocer lo meritorio de la proeza cumplida por nuestro Ejército […] Otros comentaristas militares valoran el paso del Ebro como el acto bélico más importante que se ha registrado durante toda la guerra. Políticamente demuestra que la República no está agotada[45]».

Mussolini estaba desolado. Le había enviado en enero una carta al Generalísimo censurándole su forma de conducir la guerra y, en especial, su tendencia a perder la libertad de acción ante las iniciativas tomadas por el adversario (véase la nota 16), y ahora comprobaba cómo había dejado pasar la ocasión de conquistar el foco industrial de Sagunto, más el puerto y la ciudad de Valencia, para embarcarse en una absurda ofensiva contra una cabeza de puente que, realmente, carecía de valor estratégico… El Duce, que solía estar bien informado de lo que sucedía en España, recibió en aquellos días dos cartas del experto corresponsal de guerra italiano Luigi Barzini, en las que se reflejaba fielmente el comportamiento observado por Franco, como general en jefe de los ejércitos nacionalistas[46]: «Según Barzini, Franco carecía de una visión estratégica amplia y era incapaz de concebir y de ejecutar las atrevidas operaciones que eran necesarias para terminar con la guerra. Cada vez que empezaba una ofensiva, la República respondía con una contraofensiva que le obligaba a abandonar sus planes y a mandar a toda prisa toda la artillería y la aviación de que disponía al sector amenazado. Cuando había logrado contener el ataque e incluso pasar otra vez a la ofensiva, no lograba nunca aprovechar las oportunidades de asestar un golpe aplastante».

Las consecuencias de esa deplorable conducta estratégica, añadía Barzini, del baile a que estaba sometido el Generalísimo, se habían dejado sentir: «Después de Teruel, de la campaña de Aragón, de la costosa tentativa de marchar sobre Valencia por la montaña [en lugar de avanzar hacia Cataluña], y por fin del Ebro, las fuerzas de Franco se habían reducido mucho, y sus reservas eran prácticamente inexistentes».

La maniobra que no realizo Franco: fijar y desbordar.