CAPÍTULO 4

La invasión de los africanos

El proyecto golpista elaborado por Mola, en verdad, era escasamente realista, presentaba enormes lagunas y, en definitiva, estaba condenado al fracaso. De hecho, el pronunciamiento falló, y sólo al producirse determinadas incidencias, con las que Mola no había contado para nada, terminaría convirtiéndose en un conflicto duradero, en la guerra civil.

Mola había comenzado a trazar los planes de la sublevación en un ambiente muy favorable, cuando se hallaba destinado como jefe de las fuerzas militares del protectorado, y este hecho, probablemente, fue lo que le llevó a cometer algunos errores de apreciación; evidentemente, no era lo mismo preparar un golpe para las unidades marroquíes que para las peninsulares, y Mola no supo o no quiso tener en cuenta esta circunstancia, por lo que sus planes, al cabo, resultaron bastante inconsistentes. En Marruecos, con las inevitables excepciones, los oficiales se mostraban manifiestamente contrarios al gobierno del Frente Popular y se sabían odiados por las organizaciones obreras que lo apoyaban; esos oficiales, por otro lado, mandaban a soldados mercenarios sin apenas convicciones políticas, pero que no dejaban de estar también alertados acerca del odio que la clase obrera sentía por ellos. En las guarniciones peninsulares, sin embargo, el panorama era bien distinto; los oficiales (como quedaría patente en diversas encuestas) no compartían, en general, las ideas y los sentimientos de los africanistas, y, además, mandaban a unos soldados que no eran precisamente mercenarios, sino ciudadanos que aceptaban de buen grado al gobierno legalmente constituido y que, desde luego, nada tenían que ver con los aborregados soldados decimonónicos, a quienes sus jefes manejaban a su antojo cuando ejecutaban un pronunciamiento. No es de extrañar, pues, que, desde su llegada a Pamplona, Mola encadenara un desengaño detrás de otro, hasta sentirse completamente hundido y dispuesto a abandonar la empresa golpista. El asesinato de Calvo Sotelo, con la reacción provocada en el Cuerpo de Oficiales, le haría recuperar el ánimo y desarrollar una febril actividad; pero su proverbial vehemencia y el temor a sufrir represalias le llevaron a tomar decisiones demasiado precipitadas, con las correspondientes consecuencias negativas.

Se ha censurado mucho la pasiva actitud observada, ante el previsible estallido de un alzamiento militar, por parte del jefe del gobierno, Casares Quiroga, y del propio presidente de la República, Manuel Azaña; lo cierto es, no obstante (como aquí venimos exponiendo), que no había fundados motivos para pensar que el alzamiento fuera a triunfar y que, por añadidura, se habían tomado determinadas medidas para salir al paso del mismo. En un discurso pronunciado el 18 de julio de 1937 en la Universidad de Valencia, Azaña hizo este comentario sobre el golpe ejecutado un año antes: «Tal como aparecía el suceso, en sus formas, en sus fines y en sus fuentes, para el Estado español el hecho era una alteración gravísima del orden público, un problema formidable de paz interior; pero no era más […] Pasamos unos días críticos, y la rebelión, vencida en Madrid, vencida en Barcelona, abortada en Valencia y en otras regiones, vencida también en el norte, estaba moral y casi materialmente derrocada. Si la rebelión, la perturbación gigantesca del orden público en España, no hubiera tenido más que los elementos y las fuerzas y los fines que demostró el primer día y en los inmediatos, hace ya muchos meses, a las pocas semanas de su comienzo, que la rebelión se habría agotado […], sin auxilio de las potencias extranjeras, la rebelión militar española habría fracasado».

Además de la intervención extranjera, otro factor imprevisto actuaría a favor de los sublevados, para compensar los fallos cometidos por Mola en la preparación del alzamiento; ese factor no fue otro que el caos producido entre las filas republicanas, tras la rebelión militar y como consecuencia de un curioso efecto de rebote, que afectaría muy gravemente a las estructuras del Estado y a la existencia misma del ejército regular, mientras brotaban por doquier los comités y las milicias de partido y de sindicato. Azaña conocía también este hecho, pero, por razones obvias, optó por ignorarlo en su discurso de Valencia; algún tiempo después, no obstante, ya con la guerra concluida, le dedicó estas palabras[1]. «Al siguiente día del alzamiento militar, el gobierno republicano se encontró en esta situación: por un lado, tenía que hacer frente al movimiento que desde las capitales de provincia ocupadas tomaba la ofensiva contra Madrid; y por otro, a la insurrección de las masas proletarias que, sin atacar directamente al gobierno, no le obedecían […] La amenaza más fuerte era sin duda el alzamiento militar, pero la fuerza principal venía, por el momento, de que las masas desmandadas dejaban inerme al gobierno frente a los enemigos de la República. Reducir aquellas masas a la disciplina, hacerlas entrar en una organización militar del Estado, con mandos dependientes del gobierno, para sostener la guerra conforme a los planes del Estado Mayor, ha constituido el problema capital de la República».

Cuando la noticia de la sublevación africana, llevada a cabo el 17 de julio, llegó a Madrid, el gobierno trató de evitar, por todos los medios, que la alarma cundiera, proclamando que era muy improbable la extensión del levantamiento a tierras peninsulares; pero las calles madrileñas se llenaron de manifestantes que, partiendo de las sedes de las organizaciones proletarias y aleccionados por periódicos como El Socialista y Mundo Obrero, desfilaban gritando: «¡Armas, armas, armas!». Casares Quiroga se negó a entregarles armamento a las masas y a continuación dimitió, y formó un nuevo gabinete Martínez Barrio, en la noche del 18, que apenas duró unas horas, al fracasar en su intento de conciliación, a la par que provocaba el rechazo de las fuerzas obreras. El día 19, finalmente, se constituyó el gobierno Giral, con el general Castelló como ministro de la Guerra, cuyo criterio favorable a la entrega de las armas al pueblo terminaría prevaleciendo. Aunque Castelló se sentía bastante preocupado por la actitud que pudieran adoptar los anarquistas cuando contaran con militantes armados, aconsejó a Giral que se entregaran las armas a quienes las pedían, alegando que, al fin y al cabo, «del pueblo había salido el ejército de Napoleón[2]».

La entrega de las armas al pueblo representaba, desde luego, una operación muy arriesgada, dado que las masas obreras se mostraban poco inclinadas a someterse a la disciplina del gobierno y, sobre todo, a obedecer a unos militares que, en general, les inspiraban una enorme desconfianza, incrementada a raíz del alzamiento, y por los que no sentían demasiado aprecio, a causa de la función represiva desarrollada por la institución armada desde tiempo inmemorial. En definitiva, como apunta Jellinek[3], el Ejército español había venido siendo, simplemente, el cuerpo permanente de oficiales impuestos sobre una soldadesca de reclutas que no deseaban servir. Tenía razón el general Castelló cuando afirmó que el ejército de Napoleón surgió del pueblo, pero el problema era que en la España de 1936 no se había producido una revolución como la francesa.

El 9 de abril de 1936, Claridad, el órgano de Largo Caballero, había expresado la necesidad de formar las milicias del pueblo para garantizar los intereses de la clase trabajadora; no cabe duda de que, en esta ocasión, el periódico supo reflejar con bastante fidelidad el sentir de una buena parte de los trabajadores, por eso, no debe extrañar que, en el mes de julio, después de llevarse a cabo el reparto de las armas, tanto los socialistas como los anarquistas y los comunistas se aprestaran a organizar grupos armados que llegarían a detentar el poder efectivo, mientras los militantes de los partidos republicanos quedaban barridos. Todos esos grupos, por lo demás, tenían objetivos, programas y fines diferentes y pronto habrían de contar con «sus unidades de milicianos, sus policías, sus intendencias y hasta sus finanzas[4]». La revolución, que dejaría al gobierno sin autoridad, iba fraguando, a la par que emergía un poder popular disperso y de difícil control. Por una cruel paradoja, el gobierno de Casares Quiroga había contribuido a sembrar el caos al publicar un decreto, el día 18, con el que se pretendía lograr la disolución de las unidades sublevadas y el licenciamiento de los soldados pertenecientes a ellas; obviamente, tales soldados se guardarían mucho de abandonar el servicio, pero sí lo haría, en cambio, la mayoría de los que servían en el territorio ocupado por la República, cuyas unidades terminarían quedándose en cuadro…

El domingo 19 de julio fue un día relativamente tranquilo en Madrid; aprovechando el calor, muchos madrileños se acercaron a las orillas del río Manzanares para pasar allí la jornada. Sin embargo, era evidente que se vivían momentos de tensión, y los miembros de las clases acomodadas, junto con señalados militantes de la derecha, se mostraron dispuestos a dejar la ciudad, partiendo en sus coches hacia lugares que consideraban más seguros. Por la noche comenzaron a arder numerosas iglesias (San Cayetano, San Nicolás, San Lorenzo…), a las que prendieron fuego algunos exaltados tras extenderse el rumor de que, desde sus torres, se había disparado contra las gentes que paseaban por las calles[5]; gran parte de las iglesias y de los conventos que se salvaron de la quema serían posteriormente utilizados como almacenes de guerra por los milicianos. En la mañana del día 20, una multitud se concentró en las inmediaciones del cuartel de la Montaña, donde se habían refugiado militares rebeldes y falangistas bajo las órdenes del general Fanjul, que ejercía como jefe de la sublevación en Madrid y que llegó a emitir un bando declarativo del estado de guerra. En el cuartel se guardaba gran cantidad de armamento (pistolas, municiones, miles de cerrojos pertenecientes a los fusiles depositados en el parque), lo que venía a reforzar el propósito de asaltarlo por quienes lo estaban rodeando. El general Castelló había trazado un plan, aprobado por Giral, para dominar, con el apoyo de la aviación, todos los cuarteles de Madrid y sus cantones; según ese plan, el cuartel de la Montaña debería ser, en principio, sometido a un bombardeo artillero y, concluido éste, la aviación arrojaría unas octavillas conminando a la rendición a sus defensores; si la rendición no era aceptada, se efectuaría un bombardeo aéreo que habría de resultar —o al menos eso se esperaba— definitivo. Cuando Castelló decidió acercarse a la zona, acompañado del diputado socialista Juan Simeón Vidarte, para observar el desarrollo de las operaciones, se encontró con un monumental desbarajuste. «Nadie —explica Vidarte— estaba encargado de nada, ni mandaba nada. Era una versión siglo XX de la toma de la Bastilla[6]». El cuartel, finalmente, fue ocupado tras un sangriento combate que causó abundantes bajas, y gracias a la eficacia del bombardeo aéreo, y, consumada la rendición, las masas enloquecidas se entregaron a una terrible matanza. El aeródromo y el Regimiento de Artillería de Getafe, así como los cuarteles del campamento de Carabanchel, fueron también dominados por los leales a la República, en tanto que el Regimiento de Ingenieros de El Pardo abandonó su sede para dirigirse en camiones al otro lado de la sierra de Guadarrama, donde los mandos de la unidad esperaban encontrar un ambiente más acorde con sus ideales.

El éxito logrado frente a los militares rebeldes en Madrid provocó una desmedida euforia entre los milicianos; no alcanzaban a comprender que la guerra asomaba ya por el horizonte, y que una cosa era asaltar los cuarteles de los militares sublevados con la ayuda de la aviación o participar en la lucha callejera, y, otra, pelear en campo abierto contra un ejército de mercenarios bien adiestrado, como el africano, que al otro lado del Estrecho estaba preparando el salto a la Península para marchar sobre la capital de España. El sublevado ejército marroquí permanecía, por entonces, prácticamente inmovilizado en el territorio del protectorado a causa del bloqueo realizado por la Armada, cuyos barcos situados en el Estrecho permanecían fieles a la República, tras haber abortado las tripulaciones la rebelión intentada por sus jefes. El general Queipo de Llano, mediante una audaz operación y el empleo de grandes dosis de terror, había conseguido dominar Sevilla, mientras el general López Pinto, gobernador militar de Cádiz, se alzaba en esta ciudad, que ocuparía, al igual que Algeciras, con la ayuda de Varela y otros militares. López Pinto solicitó de inmediato refuerzos a Yagüe, y éste le envió desde Ceuta, el día 19 y antes de que la Marina estableciera el bloqueo, dos tabores de Regulares y un escuadrón de Caballería; por su parte, Queipo recibió al día siguiente, por vía aérea (se utilizaron tres trimotores Fokker), un pequeño grupo de legionarios, que, al mando del comandante Castejón, no tardarían mucho en iniciar las operaciones de «limpieza» en Sevilla y su provincia. Los africanos disponían, pues, en esos primeros momentos del conflicto, de una cabeza de puente en Andalucía, pero estaba claro que no contaban con los suficientes barcos de guerra y aviones para realizar con las debidas garantías el traslado de tropas.

Ignacio Hidalgo de Cisneros, que ejerció como jefe de la aviación republicana durante la guerra civil, señala[7] que, el 18 de julio de 1936, quedaron del lado de la República alrededor del 80 por ciento de los aviones y casi todos los aeródromos. Al parecer, el gobierno tenía previsto aplastar la sublevación militar con el decisivo apoyo de la aviación, pero este proyecto se vendría abajo con la caída del director de Aeronáutica, el general Núñez de Prado, en poder de los rebeldes (fue detenido en Zaragoza por el general Cabanellas y más tarde fusilado), lo que impediría a los republicanos desarrollar el plan de conjunto. Howson[8] puntualiza, no obstante, que la República, en realidad, sólo logró retener dos terceras partes de los aparatos de la aviación militar y naval, si bien la mayoría de los civiles, y que, por otro lado, la superioridad numérica de aviones quedaba contrarrestada por la falta de pilotos y de personal experimentados. Sea como fuere, en los días que siguieron al levantamiento militar, las tropas africanas hubieron de permanecer, contra su voluntad, en el territorio marroquí, hasta que los rebeldes se pusieron en contacto con las potencias fascistas y éstas les suministraron (cuando finalizaba el mes de julio) grandes aviones de transporte y bombardeo (Junkers Ju-52 y Savoia SM-81), con los que conseguirían organizar un puente aéreo y neutralizar, en gran medida, la acción de los barcos de guerra republicanos.

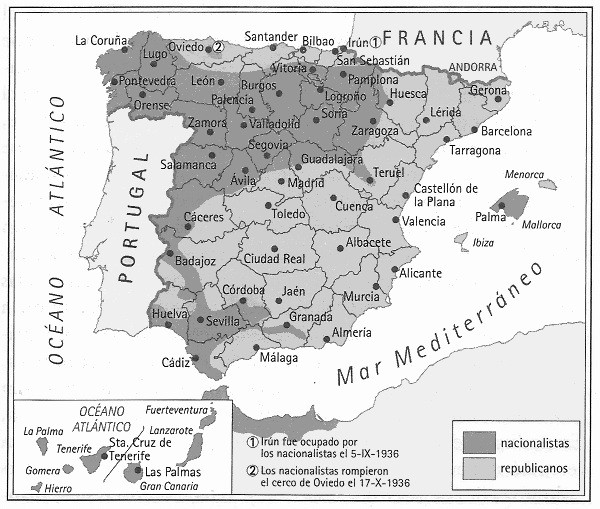

Después de que el ejército africano se sublevó en Marruecos, el 17 de julio, hubo una segunda oleada de alzamientos, a lo largo de los días 18 y 19, que afectaron a toda la España peninsular e insular. Pero ya el día 21 resultaba evidente que el pronunciamiento liderado por los generales africanistas, en tanto que fulminante golpe de Estado, había fracasado. En las islas Canarias, Franco había logrado imponerse con la ayuda del general Orgaz, y se había trasladado después a Marruecos, y en las Baleares, los rebeldes capitaneados por Goded (que más tarde se dirigiría a Barcelona) apenas conseguirían dominar Mallorca. Los levantamientos de las diversas guarniciones peninsulares, por su parte, habían concluido con variada fortuna, y dejaron más o menos definidas las zonas correspondientes a los rebeldes y a los leales a la República. Bajo el dominio de los sublevados se hallaba la cuenca del Duero, ampliada hacia el este por Álava, Logroño, Navarra y la mitad occidental de la región aragonesa, y hacia el oeste por Galicia y gran parte de la provincia de Cáceres; a estas tierras se añadían el corredor Sevilla-Cádiz y otros enclaves andaluces que se limitaban virtualmente al territorio urbano de ciudades como Granada, Córdoba y Algeciras. El mismo día 21, además, tres generales de la élite africanista habían desaparecido de escena: Sanjurjo, que resultó muerto en un accidente de aviación, y Goded y Fanjul, que se hallaban en prisión esperando el Consejo de Guerra, tras el fracaso de sus respectivos intentos de levantamiento en Barcelona y Madrid. Las deficiencias del plan trazado por Mola salían a relucir ahora.

Al parecer, el general era consciente de los grandes obstáculos que habría de salvar el alzamiento en la Península; sin embargo, no fue capaz de aportar soluciones válidas a este problema. Sabía, por ejemplo, que las organizaciones obreras atraían notablemente a los jóvenes y que entre los soldados de reemplazo habría de resultar muy difícil encontrar el apoyo necesario. El 1 de mayo había tenido lugar en Madrid una grandiosa manifestación obrera, y muchos soldados, de forma espontánea y sin preocuparse por la ira que mostraban algunos oficiales, se habían unido a ella. Este hecho impresionó favorablemente a los dirigentes de las clases trabajadoras, puesto que señalaba el resquebrajamiento de la disciplina del Ejército, como apunta Manuel Tagüeña, que además comenta[9]: «No hay duda de que aquella noche, en todos los cuartos de banderas y en otros lugares de reunión de los oficiales derechistas, se habló con más fuerza que nunca de la necesidad ineludible de sublevarse antes de que fuera demasiado tarde».

Situación e 21 de julio de 1936.

Mola trataría de paliar el grave inconveniente que representaba el escaso entusiasmo de los soldados de reemplazo por la causa golpista recurriendo a los militantes de Falange y El Requeté, lo que no constituía realmente una buena solución, dada la escasa entidad de las milicias derechistas; por otro lado, las gestiones que realizó a este respecto no alcanzaron el resultado apetecido. Estaba claro, en todo caso, que entre la ciudadanía española, al igual que entre los oficiales peninsulares, no hallaban el suficiente respaldo las razones de los generales africanistas, pero Mola guardaba una última baza (amén de la del ejército africano); era la baza que utiliza sistemáticamente toda minoría que intenta imponerse por la fuerza, la baza del terror, la venerada por los fascistas, la que conocían de sobra los militares africanos, por haberla empleado con profusión en la guerra sucia practicada en el territorio marroquí. En las instrucciones emitidas como «director» de la conjura, Mola había lanzado esta terrible advertencia[10]: «Se tendrá en cuenta que la acción [golpista] ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares».

Las instrucciones de Mola serían cumplidas con bastante fidelidad por los conjurados, como pondría de manifiesto, por ejemplo, un documento elaborado por el Colegio de Abogados de Madrid y publicado por la embajada de España en Londres[11]. Por medio del terror, los sublevados pretendían destruir la moral del adversario, acabar con su espíritu de lucha para poder someterlo fácilmente. Ya en el primer episodio del alzamiento, el de Marruecos, los rebeldes se emplearon con especial crueldad, asesinando a las autoridades civiles, a los dirigentes y militantes de las organizaciones de izquierdas, a los simpatizantes de los partidos del Frente Popular e, incluso, a sus propios compañeros, por el mero hecho de no querer sumarse a la rebelión; mientras tanto, las unidades integradas por soldados de reemplazo quedaban vigiladas por tropas de Regulares y la Legión con ametralladoras estratégicamente situadas. En el protectorado marroquí fueron asesinados por los rebeldes el alto comisario en funciones Arturo Álvarez Buylla, el general Manuel Romerales Quintero, el teniente coronel Luis Blanco Novo, los comandantes Edmundo Seco Sánchez, José Márquez Blanco, Ricardo de la Puente Bahamonde y otros jefes y oficiales. Además se establecieron varios campos de concentración para internar a los que no mostraban su adhesión al alzamiento o resultaban sospechosos. «Cientos de seguidores republicanos, obreros, soldados, miembros de las logias masónicas y judíos —señala Balfour— fueron apresados y trasladados a estos campos y a la fortaleza de El Hacho (en Ceuta) en condiciones infrahumanas. Muchos fueron obligados a hacer trabajos forzados durante el día, y cada mañana los soldados marroquíes a las órdenes de oficiales españoles ejecutaban a docenas de ellos, después de que los falangistas del lugar seleccionaran a las víctimas[12]».

En el territorio peninsular, los sublevados, cumpliendo las instrucciones del africanista Mola, se entregaron igualmente a una brutal represión, precedida por el bando de declaración del estado de guerra, que, por cierto, solía expresarse en un tono manifiestamente amenazador. Como muestra puede servir el bando emitido por el propio Mola el 19 de julio en Pamplona, que contenía el siguiente párrafo: «El restablecimiento del principio de autoridad exige inexcusablemente que los castigos sean ejemplares, por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo, sin titubeos ni vacilaciones».

Pese a su decidida apuesta por la estrategia del terror, Mola vería cómo el pronunciamiento fracasaba estrepitosamente en la Península, anunciando, así, el inicio de una guerra civil que él no había sabido prever y para la que, consecuentemente, no estaba preparado en absoluto.

El día 21, por lo demás, tras la caída del cuartel de la Montaña, las multitudes en Madrid eran presa del entusiasmo por el éxito alcanzado[13]. Desfilaron por la Puerta del Sol unidades de las Fuerzas de Orden Público, camiones repletos de milicianos armados y soldados, y todos los que, de alguna manera, habían participado en el asalto al cuartel o simplemente habían asistido al mismo como espectadores; una gran muchedumbre recibió el desfile en medio de una atronadora ovación, mientras la banda de música del Regimiento de Infantería número 2 interpretaba el himno de Riego. Desde aquel día, el panorama de las calles madrileñas variaría de forma notable; se vería a milicianos y a soldados confraternizando con sus jefes, desaparecerían algunas prendas del uniforme militar, como las gorras y los tricornios, se llevarían desabrochadas las guerreras, y, finalmente, terminaría imponiéndose el mono entre quienes se hallaban más o menos militarizados. Los obreros, pretendiendo evitar las confrontaciones entre las diversas facciones, restablecieron el grito «¡UHP!» (Uníos Hermanos Proletarios), utilizado durante la revolución asturiana, y circularon por las calles en automóviles requisados, portando brazaletes con los colores rojo y negro y exhibiendo fusiles y pistolas. Arturo Barea[14] recuerda, no obstante, que en aquellos momentos había más entusiasmo que cohesión y que los grupos políticos rivalizaban entre sí, haciendo prevalecer el orgullo de cada partido sobre el sentimiento de defensa común; por otro lado, los milicianos se mostraban bastante reacios a aceptar cualquier clase de instrucción militar. En todo caso, el éxito del cuartel de la Montaña daría lugar a un considerable auge de las milicias; bajo el efecto de las alocuciones de radio, los carteles que inundaban las paredes, los innumerables mítines, los artículos de la prensa, se iban formando batallones de milicianos y, más tarde, columnas que se lanzaban al campo abierto para defender la ciudad de los ataques desde el exterior. Se trataba de columnas un tanto heterogéneas, constituidas por milicianos, restos de unidades militares (por ejemplo, del Regimiento de Wad-Ras, cuyos soldados fueron aleccionados por La Pasionaria y Líster), y algunos miembros de las Fuerzas de Orden Público. Las mandaban líderes populares o bien militares profesionales de acreditada filiación izquierdista (pertenecientes a la UMRA, sobre todo). Pero la exagerada desconfianza hacia los profesionales del Ejército, que llegarían a ser sometidos a una depuración por el denominado Comité de Información y Control, supuso un grave inconveniente en unos momentos en que, desaparecida prácticamente la vieja organización armada, no se disponía del armazón necesario para levantar la nueva; además, no se supo aprovechar como núcleo aquellas unidades de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto que habían guardado fidelidad al gobierno republicano.

Hacia Toledo, donde el general Moscardó se había sublevado, refugiándose después en el alcázar con unas mil novecientas personas y gran cantidad de munición recogida en la fábrica instalada en la ciudad, se dirigía la columna madrileña número 1, que mandaba el general Riquelme, jefe de la Primera División. A continuación partieron las columnas número 2, hacia los puertos de la sierra, número 3, hacia Alcalá de Henares, número 4, hacia Guadalajara, y número 5, que bajo el mando del teniente coronel Mangada se dirigió a la sierra de Gredos. Todas estas fuerzas, con un importante componente miliciano, debían de tener una capacidad combativa bastante escasa, pues, como apunta Alpert[15], al producirse el alzamiento tan sólo las comunistas Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC) habían logrado un elemental nivel de preparación entre las milicias de la izquierda; por otro lado, la anarquía reinante daría lugar al despilfarro del armamento y de los abastecimientos en general, que fueron distribuidos por un comité popular, hasta que, el 8 de agosto, se estableció la Inspección General de Milicias, sustituida más tarde (el 20 de octubre) por la Comandancia de Milicias. Manuel Tagüeña, miembro de las milicias socialistas y de la Juventud Socialista Unificada (JSU), surgida el 1 de abril por la fusión de socialistas y comunistas, vivió muy de cerca estos acontecimientos y nos presenta el siguiente panorama[16]: «La masa de combatientes iba tomando poco a poco formas definidas y disciplinándose. El gobierno creó una Dirección [sic] General de Milicias que, mal que bien, distribuía armamento, equipo y daba nombramientos de oficiales y de comandante para jefes de batallón y de columna […] Pero las unidades, que crecían como los hongos, aunque la mayoría tenía una vida efímera, estaban organizadas por los partidos y organizaciones políticas y sindicales, especialmente comunistas y anarquistas […] Resultaba difícil saber quién mandaba a todas estas fuerzas tan caóticamente organizadas. Alguien en el Ministerio de Defensa [sic] trataba de dar órdenes, pero su cumplimiento dependía de la buena voluntad de los representantes de partidos obreros y de sindicatos».

Las MAOC, en todo caso, es oportuno apuntarlo aquí, consiguieron formar, el mismo día del alzamiento, cinco batallones de voluntarios, uno de los cuales, precisamente el quinto, habría de convertirse en el famoso Quinto Regimiento, que, según diversos autores, comunistas sobre todo, jugaría un decisivo papel en la gestación del Ejército Popular, es decir, del ejército regular de la República.

Entre las fuerzas republicanas que acudieron al puerto de Somosierra para cerrar el paso a las columnas de Mola procedentes del norte (las cuales mostraron pronto su debilidad, quedando detenidas a lo largo de un arco que se extendía entre Ávila y Sigüenza) se encontraba Vicente Rojo, a quien la sublevación militar había sorprendido en Madrid; puede vérsele en alguna fotografía, tomada en su puesto de mando de Lozoyuela, vistiendo el clásico mono con la estrella de comandante en el pecho. Rojo se refiere a la situación militar que se vivía por entonces en un interesante documento perteneciente a su archivo particular, hoy depositado en el Archivo Histórico Nacional, donde analiza[17] el proceso de formación del Ejército Popular; al aludir a la primera fase de ese proceso, que se corresponde con la época que estamos contemplando, Rojo se expresa así: «Los comienzos de la guerra forman el período inorgánico de nuestro Ejército; predomina la pasión y, mientras ésta domina la actividad, la organización se hace difícil, porque la pasión no se organiza ni se encuadra ni puede metodizarse. Es el período en que domina el libre albedrío. El jefe brota espontáneo, pero no hay jerarquía. La formación y el orden de combate no existen, como tampoco la disciplina y la instrucción. Las fuerzas armadas constituyen una auténtica muchedumbre, en la que destacan, como características, la gran fuerza moral de los combatientes, el predominio de los esfuerzos individuales y la falta de coordinación en el orden táctico, por lo que se refiere a las fuerzas, y en el orden estratégico, por lo que se refiere a la dirección de éstas. Es en fin, éste, el período a que fatalmente había de conducir el caos orgánico impuesto al Estado por la sublevación, con la ruptura de todos los resortes de organización».

Esta primera etapa, el «período inorgánico», del proceso de formación del Ejército, pronto dio paso, de acuerdo con el análisis de Vicente Rojo, a un segundo período en el que «aquella muchedumbre de combatientes comienza a convertirse en unidades adscritas a determinados partidos o ideologías». Los partidos abrieron un cierto cauce a la organización, pero aún subsistiría el desbordamiento de la autoridad. Rojo, por otra parte, contemplaba los rasgos que caracterizan a «la actividad militar» en estos primeros momentos, señalando: «Predomina en la acción el esfuerzo impulsivo hacia adelante, la acción ofensiva individual, pero es una ofensiva que se pulveriza y que sólo logra rendimiento al convertirse en fuerza defensiva explotando el terreno. No puede ser de otro modo, porque la guerra exige coordinación de esfuerzos, y eso es precisamente lo que en los primeros momentos falta. El enemigo puede hacer lo que quiere y sólo es detenido por la fuerza defensiva del hombre, que decide sacrificarse en su puesto antes de cederle el paso. Los combates de la sierra y en Cataluña son los más característicos de esta lucha. En el frente de Somosierra, como en el de Guadarrama, la lucha tiene un valor extraordinario por su enardecimiento y por la decisión con que los hombres combaten. No hay en este período, porque no la puede haber, una dirección general de las operaciones, y sólo caben acciones esporádicas en los distintos teatros, persiguiendo el dominio de los principales objetivos».

Aunque Vicente Rojo trate de obviar determinadas cuestiones, lo cierto es que los primeros días del conflicto se vivieron entre los milicianos madrileños en un puro ambiente de verbena. Arturo Barea se refiere a ese ambiente transcribiendo, por ejemplo, el siguiente comentario que oyó en cierta taberna a un miliciano que acababa de regresar de la sierra, adonde había acudido por la mañana para prestar sus servicios[18]: «Hemos tenido un día espléndido en la sierra. Un verdadero día de campo, como si hubiéramos ido a matar conejos. Cerca de Villalba, un plantón de los de Asalto nos paró en mitad de la carretera y nos mandó a lo alto de un cerro entre piedras y matas, con un cabo y dos guardias […] Pero ni un fascista ha asomado las narices y hemos pasado un día estupendo. Sonaron algunos tiros hacia la carretera y una vez me pareció oír una ametralladora muy lejos […] Y eso ha sido todo. Hemos comido espléndidamente, se me ha pelado la nariz con el sol y nos hemos dado el gran día. La mayoría nos hemos venido por la tarde. El teniente de los guardias quería que nos quedáramos, pero yo le he dicho que no éramos soldados, que se quedaran ellos, que para eso les pagaban».

Barea oyó también a otro miliciano que se pavoneaba de haber pasado el día en la Casa de Campo asesinando a presuntos militantes o meros simpatizantes de los partidos de derechas. Barea argüyó que la justicia debería aplicarla el gobierno, y el miliciano le dio esta respuesta: «El gobierno somos nosotros».

La anécdota que nos ofrece Barea refleja con bastante fidelidad lo que estaba sucediendo en aquellos momentos, no sólo en Madrid, sino en toda España. Las operaciones militares apenas revestían importancia, dada la debilidad de las fuerzas en presencia, y, para llenar ese hueco, se había desatado el terror en el territorio ocupado por ambos bandos, lo cual había provocado situaciones que deberían resultar deleznables a toda persona civilizada. Ambos bandos pecarían por igual en esta ocasión, pero cabe puntualizar que, mientras las acciones terroristas de los rebeldes venían avaladas e impulsadas por la cúpula africanista, las de los republicanos se llevarían normalmente a cabo por individuos o grupos de incontrolados que desobedecían al poder legalmente constituido y a quienes ocupaban altos cargos civiles o militares. «Durante los primeros meses de la guerra —apunta el embajador norteamericano Claude Bowers—, España tuvo su reinado del terror. Privadas de las fuerzas necesarias a cualquier gobierno, en cualquier parte, para el mantenimiento de la ley y del orden en medio del pánico y el desbordamiento de pasiones, las autoridades legales de Madrid y Barcelona fueron incapaces de prevenir los crímenes de los extremistas y de los elementos criminales inseparables de cualquier gran centro de población[19]».

Las tropas de Mola habían perdido su impulso ofensivo al tomar contacto con los republicanos establecidos en la sierra; por su parte, las milicias, que con predominio anarquista se habían organizado en Barcelona y que pretendían conquistar Zaragoza, no tardarían mucho en desistir de su empeño. Las fuerzas que actuaban en la Península, no cabe duda, carecían de operatividad, y aunque este hecho obedecía a diversos motivos, conviene tener en cuenta que, en definitiva, al estallar la sublevación, no había realmente en el Ejército hispano otras unidades medianamente organizadas y pertrechadas que las del territorio marroquí. El ejército del protectorado, empero, seguía encontrando graves dificultades para atravesar el Estrecho, dado el bloqueo realizado por la Marina republicana. Después de los traslados de tropas efectuados los días 19 y 20 de julio, los rebeldes tuvieron que limitarse a enviar sus soldados a la Península empleando los tres trimotores Fokker que tenían en su poder, a los que se añadirían un bimotor Douglas DC-2 y otros aviones de escasa capacidad. Además, en la noche del 24 al 25 y aprovechando la oscuridad, el teniente de navío Manuel Mora Figueroa lograría transportar 150 legionarios en dos faluchos, desde Ceuta a Tarifa. En total, cuando se acercaba el final del mes de julio, sólo unos novecientos soldados de la Legión y de Regulares habían conseguido cruzar el Estrecho; se trataba, evidentemente, de una fuerza de muy escasa entidad para abordar cualquier acción de mediana envergadura.

Franco, que desde el día 19 se hallaba en Marruecos al mando del ejército de África, comprendió muy pronto que era necesario solicitar ayuda en el extranjero para obtener grandes aviones de transporte que pudieran resolver el problema planteado. Utilizaría, en principio, los servicios del periodista Luis Bolín (con quien había viajado desde Casablanca a Tetuán en el famoso vuelo del Dragón Rapide), que acudió a Roma para entrevistarse con el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Galeazzo Ciano; las gestiones dieron buen resultado, de modo que los italianos le proporcionaron a Franco doce trimotores Savoia SM-81 (aunque sólo llegaron nueve) el 30 de julio. Por otro lado, Franco se puso en contacto con Hitler, quien, tras una serie de vicisitudes, accedió a suministrarle veinte trimotores Junkers Ju-52, seis cazas Heinkel He-51, baterías antiaéreas, bombas y municiones. El primer Ju-52 aterrizó el 29 de julio en Tetuán, adonde arribarían otros nueve aviones del mismo tipo en los dos días siguientes; el resto del material fue enviado en el buque de carga Usaramo, que partió de Hamburgo el día 31, y entró en el puerto de Cádiz el 6 de agosto. El general Karl Warlimont, no obstante, que ejerció como representante personal de Hitler ante el cuartel general de Franco, señalaría, en declaraciones hechas en setiembre de 1945, que fueron treinta realmente los Ju-52 enviados a Marruecos por el Führer, los cuales además atravesarían Francia y España volando; unidos a los aviones suministrados por Mussolini, añadió Warlimont, los Ju-52 conseguirían transportar hasta el 15 de agosto veinte mil soldados africanos a la Península. Colodny[20], que es quien recoge las declaraciones de Warlimont, aporta el siguiente comentario: «Cuando se considera esta operación en el marco general del conflicto, parece claro que ésta fue la victoria estratégica decisiva de las fuerzas rebeldes».

Por lo demás, la escasez de armas que afectaba a España en julio de 1936 llevaría a los dos bandos en liza a solicitarlas en el extranjero desde el inicio mismo de la contienda. No sólo Franco se dirigió a las potencias fascistas en petición de armamento; también lo hizo Mola, aunque con resultados más modestos, y contó con la colaboración de un grupo de destacados monárquicos alfonsinos, pertenecientes a Renovación Española, que, al producirse el alzamiento, acudieron a Burgos, donde el general instaló, en principio, su puesto de mando. Por su parte, José Giral, el mismo 19 de julio en que se hizo cargo de la Jefatura del Gobierno, dirigiría al primer ministro del gobierno francés del Frente Popular, León Blum, este patético telegrama: «Sorprendidos por peligroso golpe militar. Stop. Solicitamos ayuda inmediata armas y aviones. Stop. Fraternalmente Giral[21]».

Es claro que una victoria de los rebeldes habría de representar la existencia de un tercer Estado fascista en las fronteras de Francia, lo que se traduciría, entre otras cosas, en la pérdida de la Península y el protectorado español como puente, para un eventual traslado del ejército colonial francés a la metrópoli; por eso, Blum, apoyado por su ministro del Aire, Pierre Cot, se propuso en un primer momento apoyar a Giral, pero no tardaría en hallar la oposición de otros miembros del gabinete, como el ministro de Asuntos Exteriores, Yvon Delbos, que le obligaron a reconsiderar su postura. Blum optó, pues, por viajar a Londres, donde los gobernantes británicos le aconsejaron que procediera con extrema cautela, y finalmente tomó la decisión de proponer a las principales potencias europeas el establecimiento de un acuerdo de no intervención en España. Es así como surgió la «Farsa de la No-Intervención», mediante la cual se vendría a decretar un boicot que sólo afectaría, en la práctica, al legítimo gobierno de España. El embajador Bowers refleja fielmente la realidad cuando afirma[22]: «Este pacto [de no intervención] se había convertido en una farsa hacia octubre de 1936 [el gobierno de la URSS lo denunció por entonces]. Le negó al gobierno español las armas y municiones y fingía no ver las flagrantes violaciones de Alemania e Italia. Armas y municiones entraban a raudales en los puertos portugueses, destinadas a Franco, y, sin ser examinadas en las aduanas, enviábanse inmediatamente a las fuerzas de Franco. Esto lo sabía todo el mundo. Después se hicieron los envíos abiertamente vía Cádiz, Vigo, Pasajes y Málaga».

Desde el 25 de julio, Delbos venía afirmando[23] que enviar armas a España representaría una injerencia en los asuntos internos de un país extranjero; el día 30, tras recibir algunas críticas, terminó aceptando que el legítimo gobierno español tenía perfecto derecho a adquirir armamento, pero siguió mostrándose partidario de evitar el envío para no sentar un mal precedente que podrían aprovechar las potencias fascistas. Las consideraciones de Delbos, desde luego, resultaban bastante ridículas, sobre todo porque, desde finales de julio, era ya un secreto a voces que, tanto Alemania como Italia, estaban interviniendo en España. Los franceses, en todo caso, se abstendrían de proporcionar aviones al gobierno español antes del 8 de agosto, aunque determinados autores hayan sostenido lo contrario durante mucho tiempo, prestando atención a un simple bulo que se extendió por entonces. El 2 de agosto, Francia remitió un borrador a los gobiernos de Gran Bretaña, Italia y Portugal, proponiéndoles que se acordara por escrito impedir el suministro de material bélico y tropas a cualquiera de los bandos españoles en lucha. Los británicos acogieron con entusiasmo la iniciativa francesa, y sugirieron, además, que el acuerdo debería extenderse al mayor número posible de países y, en especial, a Alemania, Italia y la URSS; parece claro que el gobierno del conservador Stanley Baldwin temía a los fascistas pero también a los soviéticos y que, en definitiva, lo que pretendía por encima de todo era evitar que las potencias europeas se alinearan en dos bloques, al apoyar a uno u otro de los bandos enfrentados en España. Pierre Cot se sintió muy contrariado por las trabas que hallaba para ayudar a sus amigos del gobierno español y amenazó con dimitir, pero fue contenido por Blum, quien, en una especie de juicio salomónico, dispuso que, mientras el acuerdo que se estaba gestando no se ratificara, Francia suministraría (por medio de Malraux) aviones a la República española, si bien convenientemente desarmados.

Los primeros países en adherirse al acuerdo de no intervención fueron, obviamente, Francia y Gran Bretaña; después, a lo largo del mes de agosto, lo harían Italia, la URSS y Alemania, hasta un total de veintisiete naciones. El 9 de setiembre se constituyó un comité, instalado en Londres y presidido por el británico lord Plymouth, que tendría como misión velar por los acuerdos establecidos, impidiendo el abastecimiento de armas a cualquiera de los bandos que combatían en España, ya que, como habían advertido los británicos, eso podría traducirse en un enfrentamiento generalizado de las potencias europeas. No había duda, con todo, de que Alemania se mostraba inclinada a iniciar la guerra. Desde 1935 venía fomentando el desarrollo de sus fuerzas aéreas y había establecido el servicio militar obligatorio; ese mismo año, por otra parte, recuperó el Sarre y, en marzo de 1936, procedió a la remilitarización de Renania. Hitler, nombrado canciller el 30 de enero de 1933, había accedido al poder, entre otras cosas, gracias a su radical oposición a las cláusulas del Tratado de Versalles, que la inmensa mayoría de los alemanes consideraba abusivas e injustas; al despreciar tales cláusulas, Hitler estaba rearmando Alemania, a la par que recuperaba algunos territorios perdidos por la aplicación del referido tratado, sin que la Sociedad de Naciones, creada en Versalles para salvaguardar la paz, fuera capaz de dar la oportuna respuesta a sus continuas provocaciones. Tras optar por un temerario expansionismo, el Führer aprovecharía la contienda hispana para impulsar sus planes. «En relación con la expansión germana —escribe Vicente Rojo—, la guerra española sería solamente un paso accidental y preparatorio, aunque utilísimo, en lo político, en lo estratégico y en lo moral[24]». Gracias a la guerra civil, añade Rojo, los alemanes ganarían buenos puntos de apoyo en Europa, asegurarían importantes alianzas al enarbolar el banderín anticomunista, y conseguirían el adiestramiento de los cuadros de las fuerzas aéreas y de otras ramas técnicas. Y concluye: «España entraba así en la historia de la segunda guerra mundial como víctima de un crimen político, militar, inhumano e injusto, del que eran responsables unas potencias por acción y otras, conjuntamente con la Sociedad de Naciones, por inacción. Allí quisieron evitar la Gran Guerra a costa de la destrucción de España, y precisamente allí la encendieron con su vergonzante intervención y con sus claudicaciones».

En realidad, las condiciones impuestas a los vencidos en la primera guerra mundial no resultaron tan excesivas como los alemanes proclamaban; Alemania, en efecto, continuaría siendo, pese al Tratado de Versalles, una gran potencia europea, y, durante los años veinte, sus gobernantes consideraron que no merecía la pena arriesgarse a una guerra general[25].

Con la llegada de Hitler al poder, sin embargo, todo cambiaría. Él sostenía que era aconsejable la guerra para proporcionar al país el espacio vital necesario; que era preciso someter al dominio alemán determinados territorios agrícolas que pertenecían a la URSS. Haciendo caso omiso de las restricciones del tratado, Hitler fue preparando al ejército para realizar, en principio, una serie de conquistas que habrían de incrementar la fortaleza de Alemania, hasta que llegara el momento de abordar el esperado conflicto general. Por otro lado, el Führer estaba persuadido de que la Sociedad de Naciones no trataría de impedir su política expansionista, como no lo había hecho con los japoneses cuando ocuparon Manchuria en 1931, ni con los italianos, que invadieron Abisinia en 1935. Mussolini, que gobernaba Italia desde 1922 y que, fiel a la doctrina fascista, glorificaba la guerra y repudiaba el pacifismo, no dejaba de reconocer las limitaciones materiales y técnicas de su país, las cuales le incapacitaban para afrontar empresas tan ambiciosas como las de los germanos. Gran admirador del poderío industrial y militar de Alemania, Mussolini, no obstante, pretendía seguir su estela, sin atender demasiado los consejos de su ministro Ciano, que apelaba a la prudencia.

Las potencias democráticas, vencedoras en la guerra de 1914, no se sintieron más fuertes al concluir el conflicto. Francia había sufrido muchas bajas y era consciente de su debilidad material y moral; vivía aterrada por el peligro alemán. Por su parte, los gobernantes británicos, recordando que la Gran Guerra había estallado a raíz de un pequeño conflicto que originó una reacción en cadena, querían evitar a toda costa que se repitiera un hecho semejante; además, no deseaban crear de nuevo un gran ejército terrestre, confiando, sobre todo, en su poderío marítimo y en la eficacia del bloqueo.

Los dirigentes de la URSS, que habían abandonado la Gran Guerra en marzo de 1918 (ocho meses antes de que la contienda terminara), al firmar un tratado de paz con los alemanes, comprendían que el nuevo régimen ruso distaba mucho de estar consolidado. (Los gobiernos europeos, en general, tardaron bastante en reconocerlo; España lo hizo en 1933, pero las relaciones diplomáticas no quedaron realmente establecidas hasta el 28 de agosto de 1936, con la llegada del embajador Marcel Rosenberg). El acceso de Hitler al poder, en todo caso, provocó en los soviéticos una clara actitud defensiva, que los llevó, por ejemplo, a buscar una alianza con las potencias democráticas.

Tal era el panorama europeo de 1936; éste nos explica, en gran medida, la conducta observada por los diversos países en torno al conflicto hispano, que tantas pasiones llegó a levantar, tantos temores infundió y tantos intereses puso en movimiento.

El comité establecido en Londres no evitó, desde luego, el estallido de la segunda guerra mundial, y, por otro lado, permitió que el fallido alzamiento protagonizado por los generales africanistas se convirtiera, con la intervención extranjera, en una sangrienta guerra civil. El pronunciamiento de julio del 36, en verdad, no tenía futuro, dado el bloqueo a que fue sometido el ejército marroquí, pero los aviones enviados por las potencias fascistas resolvieron este problema de los rebeldes. Y mientras tanto, cada vez que se presentaban pruebas sobre el incumplimiento del pacto de no intervención por parte de Alemania e Italia, el inefable lord Plymouth se limitaba a responder que tales pruebas, realmente, carecían de fundamento[26]. El comité londinense, en definitiva, distaría mucho de desarrollar, a lo largo de la guerra civil, la función para la que había sido creado, favoreciendo, además, con descaro al bando de los militares sublevados; por eso, muchos acabarían por darle el nombre de «Comité de Intervención»…

El auténtico puente aéreo entre Marruecos y la Península fue organizado tras la llegada de los grandes aviones de transporte alemanes e italianos. El primer Ju-52 que arribó al aeródromo de Tetuán, pilotado por el alemán Alfred Henke, realizaría a partir del 29 de julio cinco vuelos diarios, desde dicha ciudad hasta Jerez de la Frontera, con cuarenta pasajeros (legionarios y regulares) en cada vuelo. Pronto sería auxiliado por los otros aviones suministrados por las potencias fascistas, a la par que se utilizaba el aeródromo sevillano, de manera que, al comenzar el mes de agosto, más de dos mil hombres del ejército del protectorado habían conseguido atravesar el Estrecho; pudo formarse así la primera columna africana, que, mandada por el teniente coronel Asensio Cabanillas, partió, el día 2, de Sevilla hacia Madrid, vía Mérida y Talavera. La columna estaba compuesta por un tabor de Regulares, una bandera de la Legión, dos autoametralladoras, una batería de artillería, una compañía de zapadores, una estación de radio y los correspondientes servicios de intendencia y sanidad; disponía, además, de vehículos de motor requisados para el transporte de tropas. El objetivo principal asignado a la columna consistía en avanzar rápidamente en dirección a Mérida, pero también se le encomendaba, como objetivo secundario, la misión de socorrer a los pueblos que, cercanos al eje de progresión, se hallaran dominados o amenazados por elementos revolucionarios. El día 3 saldría de Sevilla otra columna al mando del comandante Castejón, y, el día 7, lo haría la del teniente coronel Tella. Todas ellas, con una composición similar, seguirían la misma ruta y quedarían bajo el mando del teniente coronel Yagüe.

Franco aprovechó la superioridad aérea y el hecho de contar con excelentes aviones de bombardeo aeronaval (los SM-81) para enviar, el día 5, a través del Estrecho el denominado Convoy de la Victoria, integrado por un cañonero, un guardacostas, un mercante y dos motonaves, que lograrían transportar a la Península 2500 soldados de Regulares y la Legión, amén de una considerable cantidad de material de guerra. El día 6, como es sabido, el Usaramo desembarcó en Cádiz diez Ju-52, seis cazas He-51, cañones antiaéreos, bombas y municiones, pero, por otro lado, los italianos enviaron al día siguiente veintisiete aviones de caza Fiat CR-32, cinco tanques, cuarenta ametralladoras, doce cañones antiaéreos, municiones, bombas, gasolina de aviación y lubricantes[27]. Las tropas africanas, pues, las mejor pertrechadas del Ejército español al iniciarse el conflicto, estaban recibiendo, no sólo armamento y munición para reforzarse convenientemente, sino también un buen número de modernos aviones (muy superiores a los utilizados hasta entonces en España), los cuales, a las misiones de transporte y bombardeo en el Estrecho, unirían las de apoyo a las unidades que operaban en tierra avanzando hacia Madrid; los cazas realizarían ametrallamientos, mientras que la mitad de los Ju-52, retirados del servicio en el Estrecho, llevarían a cabo bombardeos.

En la primera quincena de agosto, el ejército de África contaba, desde luego, con abundantes medios materiales, pero también humanos. Balfour[28] calcula que, al producirse el alzamiento, había en Marruecos unos treinta y cuatro mil soldados, de los que cerca de la mitad eran europeos, pertenecientes a la Legión y a los batallones de Cazadores, y, la otra mitad, marroquíes (de Regulares, Tiradores y la Mehala). Sin embargo, los generales sublevados comprendieron muy pronto que resultaba indispensable incrementar el número de las unidades africanas y emprendieron un masivo y acelerado reclutamiento entre las tribus de Marruecos. Para lograr el alistamiento de marroquíes, los rebeldes aumentaron sustancialmente los sueldos y las bonificaciones de la tropa, en unos momentos en que el hambre amenazaba muy seriamente a los habitantes del protectorado, dados los estragos causados por la sequía en los cultivos del territorio; por otro lado, como consecuencia de la rebelión militar, habían dejado de funcionar diversos servicios, lo que llevaría consigo la destrucción de bastantes puestos de trabajo. Animados, además, por el califa Muley Hassan, que se había adherido a la causa rebelde antes del levantamiento, y por el gran visir de Tetuán, que lo haría poco después gracias a los buenos oficios del coronel Beigbeder, los marroquíes acudieron en masa a los centros de reclutamiento durante los primeros meses de la contienda hispana; pero a medida que la guerra avanzaba, la creciente necesidad de soldados en el ejército africano llegó a rebasar con mucho las posibilidades de un alistamiento voluntario, de modo que los rebeldes se vieron obligados a engañar e, incluso, a coaccionar a los potenciales reclutas. Tras analizar diversas fuentes, por lo demás, María Rosa de Madariaga ha concluido que, en la guerra civil, combatieron alrededor de 85 000 norteafricanos, de los que aproximadamente 15 000 procedían del protectorado francés, Sidi Ifni y el Sahara español[29].

Gracias a los servicios prestados por los aviones alemanes e italianos, los rebeldes consiguieron transportar de Marruecos a la Península, por vía aérea y marítima, un importante contingente de soldados africanos durante los meses de agosto y setiembre, a un ritmo de unos diez mil hombres al mes. Por otra parte, cuando finalizaba el mes de setiembre (concretamente el día 29), los barcos de la marina rebelde derrotaron a los republicanos en la batalla del Cabo Espartel, con lo que obtuvieron el definitivo control del Estrecho; aprovechando esta circunstancia, en sólo dos días fueron trasladados ocho mil hombres desde el territorio del protectorado al peninsular. Evidentemente, el ejército expedicionario africano, desde la formación de sus primeras columnas, resultaba demasiado poderoso para las rudimentarias fuerzas que intentaron oponerse a su avance. En Andalucía occidental y Extremadura no era tan fácil organizar unidades milicianas como en las grandes urbes (Madrid y Barcelona, sobre todo), donde, además, se procedió al reparto de armamento depositado en cuarteles y parques. Las columnas marroquíes, si exceptuamos el asalto a Badajoz que en realidad pudo evitarse, llevaron a cabo por tierras andaluzas y extremeñas un auténtico paseo militar, sin privarse, desde luego, de sembrar el terror entre unos campesinos que, en su inmensa mayoría, eran militantes o simpatizantes de la izquierda proletaria. Los africanos, que viajaban en camiones, echaban pie a tierra al acercarse a algún pueblo, para avanzar en orden de combate; si eran recibidos con algún disparo de fusil o escopeta, la artillería bombardeaba los edificios más sólidos (las iglesias, normalmente), donde se refugiaban los defensores, y a continuación efectuaban el asalto. «Los milicianos luchaban desesperadamente —explica Gabriel Jackson— mientras les duraban las municiones o gozaban de la protección de edificios o árboles […] Cuando se veían amenazados por un movimiento de flanco, o eran desalojados por el fuego de artillería, los milicianos huían a lo largo de las carreteras, sin tener la menor idea de las ventajas de desplegar en el campo. Las ametralladoras de los insurgentes, colocadas en las carreteras, mataban a los fugitivos como conejos[30]». En Almendralejo, unos cien milicianos lograron hacerse fuertes en la torre de la iglesia, donde aguantaron el tiro de fusilería y el bombardeo artillero durante una semana; finalmente no tuvieron más remedio que rendirse, y los cuarenta supervivientes fueron formados en fila y fusilados. Con todo, el episodio más sangriento protagonizado por las tropas africanas en tierras extremeñas fue, sin duda, el de Badajoz, que tuvo lugar el 14 de agosto y del que periodistas e historiadores han dado cumplida noticia; Gerald Brenan resume este terrible suceso, afirmando[31]: «La famosa matanza de Badajoz fue simplemente el acto culminante de un ritual que había sido representado en cada ciudad y pueblo del suroeste de España».

En su ataque a Badajoz, las columnas africanas se encontraron ante una ciudad amurallada, defendida por unos cuatro mil milicianos, que disponían de fusiles y algunos morteros y ametralladoras. Pese a contar con el apoyo de bombarderos Ju-52 y SM-81, los asaltantes sufrieron muchas bajas antes de acabar con la resistencia de los defensores; pero, tras su entrada en la ciudad, se vengaron con saña, ejecutando a más de dos mil milicianos, a la par que saqueaban la población y violaban a un considerable número de mujeres. Las tropas marroquíes, en definitiva, mostraron en Badajoz su escasa capacidad para combatir en centros urbanos y contra posiciones medianamente fortificadas, pero dejaron también en evidencia, como venían haciéndolo desde su llegada a la Península, las malas artes propias de la guerra sucia africana.

España el 15 de agosto de 1936.

Las luchas entre las tribus marroquíes se caracterizaron tradicionalmente por el salvajismo, que se ponía de manifiesto en el asesinato o la mutilación de los prisioneros y también en las famosas razias, es decir, en la entrada a sangre y fuego en los poblados, donde se cometían saqueos, destrucciones, violaciones, matanzas[32]. Lo que en la guerra civil denominaban los rebeldes «operaciones de limpieza» equivalían más o menos a las razias practicadas tanto en la época de las luchas tribales como durante la guerra colonial, ya que los regulares y los legionarios (que asimilaron pronto la cruel forma de combatir de los indígenas) las llevarían a cabo con prodigalidad. Debe tenerse en cuenta que la Legión, en general, estaba integrada por marginados sociales, por perdedores, que buscaban cierto calor humano, pero también la ocasión para desahogar sus resentimientos; Millán Astray creó para los legionarios un pretendido código de conducta, compendiado en el credo, que contenía las reglas y las orientaciones por las que había de regirse el grupo. En el credo se proclama que el espíritu legionario «es de ciega y feroz acometividad» y se rinde culto a la muerte con artículos como el siguiente: «El morir en el combate es el mayor honor. No se muere más que una vez. La muerte llega sin dolor y el morir no es tan terrible como parece. Lo más terrible es vivir siendo un cobarde[33]». Balfour estima que el salvajismo de la Legión «podría ser un reflejo de la socialización disfuncional de los que se alistaron en ella porque no eran capaces de vivir en una sociedad civil», y añade que, si bien la cultura bélica de las tribus rifeñas influyó en la Legión, no cabe duda de que ésta, con su culto a la muerte, hubo de contribuir a hacer más sangrienta la guerra colonial[34]. En todo caso, lo cierto es que, desde su traslado a la Península, el ejército marroquí realizó sistemáticamente actos de barbarie, que se sucedieron hasta su llegada a las puertas de Madrid; los mandos de ese ejército y los generales africanistas que encabezaron el alzamiento no mostraron interés alguno en reprimir esa barbarie, pues su experiencia en la guerra colonial los llevaba a pensar que la estrategia del terror producía siempre resultados positivos; además, entendían que era bueno permitir que los regulares y los legionarios se lucraran por medio del pillaje y el saqueo, ya que con ellos obtenían un sobresueldo. De la confianza en el terror africano como arma psicológica, en fin, son exponente fiel las charlas radiofónicas del general Queipo de Llano, quien solía aludir a las brutalidades de los soldados marroquíes con el claro propósito de amedrentar a los que permanecían leales a la República.

Tras la conquista de Badajoz, las tropas de Yagüe siguieron avanzando hacia Madrid por el valle del Tajo; el 26 de agosto, Franco estableció su cuartel general en Cáceres y a continuación le envió refuerzos a Yagüe, que vería así incrementadas sus tres columnas (las de Asensio, Castejón y Tella) con otras dos, mandadas por Delgado Serrano y Barrón, que se incorporaron algunos días después. Ante la agrupación de Yagüe se presentaba el obstáculo de Talavera de la Reina, donde la topografía de la zona permitía organizar una sólida posición, que para los republicanos habría de constituir uno de los puntos fuertes de la defensa de Madrid. Yagüe, sin embargo, no halló grandes problemas para vencer la resistencia republicana, y ocupó la citada plaza el 3 de setiembre; seguidamente, sus tropas, como denunciaría en su día el periodista John Whitaker, se entregaron a una brutal represión, con masivos fusilamientos de milicianos o simples sospechosos de apoyar a los partidos de izquierdas[35]. Vencido el obstáculo de Talavera, el camino de Madrid parecía quedar expedito y en el bando republicano se produjo la correspondiente alarma, que, entre otras cosas, daría lugar a un cambio de gobierno; fue sustituido el gabinete Giral por el de Largo Caballero, en el que entraron a formar parte, por primera vez desde el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero, representantes de la izquierda proletaria (socialistas y comunistas). Junto con la presidencia del Consejo, Largo asumió la cartera de Guerra con el firme propósito de remediar la grave situación que atravesaban las fuerzas republicanas; desde finales de setiembre y contando con la colaboración del general Asensio Torrado, abordó una reforma militar cuyos capítulos esenciales fueron la militarización de las milicias, la reorganización del Estado Mayor Central y la creación de las brigadas mixtas y el comisariado de guerra. Largo decidió, además, instaurar oficialmente el mando único, para poder coordinar todas las operaciones de las distintas zonas, utilizando como instrumento el Estado Mayor Central[36]. Con sus reformas, evidentemente, el líder socialista perseguía sentar las bases del ejército regular de la República, y, como señala Líster[37], parece que se inspiró bastante en los criterios mantenidos por los comunistas y puestos en práctica en su famoso Quinto Regimiento; pero el propio Líster no deja de reconocer que la tarea reformista emprendida por Largo tendría, al cabo, una limitada trascendencia, ya que el Ejército Popular, en realidad, llegaría a surgir gracias a la reacción operada en los defensores madrileños durante el asedio de la capital. «En la serie de combates y batallas, cuyo conjunto constituye la defensa de Madrid —apunta, en efecto, Líster—, nació el nuevo Ejército español de tipo regular».

Tras rebasar Talavera, las tropas de Yagüe establecieron contacto, en Arenas de San Pedro, con las del general Mola, que había enviado a través del Puerto del Pico una columna de Caballería, al mando del coronel Monasterio; esa columna pasaría a formar parte de la agrupación de Yagüe, que avanzaba sin apenas encontrar resistencia. El corresponsal del diario soviético Pravda, Mijail Koltsov[38], pudo comprobar, en aquellos días, el caos y la desmoralización que reinaban en las huestes republicanas situadas en la ruta que conduce de Talavera a Madrid; los soldados abandonaban sus puestos, no cumplían las órdenes de los militares profesionales, de quienes no se fiaban, y ni siquiera obedecían a los jefes de milicias enérgicos, como Enrique Líster, quien, refiriéndose a la tropa que tenía a su cargo, llegaría a exclamar: «No quieren combatir. Hoy el camino de Madrid está completamente abierto. Los autobuses de vanguardia, llenos de cobardes, han llegado hasta la ciudad […] Subidos en un solo tanque, los fascistas habrían podido entrar hoy en la capital». Los milicianos sentían verdadero pánico ante la posibilidad de caer prisioneros de los marroquíes; por otro lado, no sabían protegerse de los bombardeos y los ametrallamientos realizados por los aviones alemanes e italianos, que, por entonces, se intensificaron considerablemente. A finales de agosto, los rebeldes habían recibido ya de Italia 12 bombarderos y 27 cazas, y, de Alemania, 26 bombarderos y 15 cazas; pero, a lo largo de setiembre, ambas potencias aumentaron su ayuda, enviando los alemanes 39 cazas y los italianos 6 bombarderos y 26 cazas[39]. Mientras tanto, a los republicanos sólo les suministraron desde el extranjero 26 aviones franceses, de calidad aceptable, pero «sin armas ni medios idóneos para instalarlas y sin el apoyo de un cuerpo de mecánicos y pilotos entrenados, o de un cuerpo de instructores[40]».

A las nueve de la mañana del día 9 de setiembre, Vicente Rojo, comisionado por el gobierno republicano, solicitó la entrada en el asediado alcázar de Toledo para parlamentar con los defensores y pedirles la rendición o, al menos, la liberación de las mujeres y niños y de los militantes de izquierdas mantenidos como rehenes. Fue recibido en la denominada Puerta de Carros por su compañero y entrañable amigo Emilio Alamán, que se había sumado a los sublevados, y más tarde se refugió en la fortaleza toledana, a las órdenes del coronel Moscardó. Los dos amigos volvían a reunirse, por unos momentos y en circunstancias dramáticas, tras apenas dos meses de separación; la distancia entre ambos, con todo, resultaba ahora abismal. Atrás quedaban varios lustros de estrecha colaboración, compartiendo inquietudes y trabajos; en la casa solariega de la Infantería habían tomado el relevo de los comandantes Ibáñez y Angulo, promotores, en los aciagos días que siguieron al Desastre del 98, de la regeneración del Ejército por la enseñanza. Con la publicación de la Colección Bibliográfica Militar consiguieron entusiasmar a un buen número de militares españoles, los cuales apostaron resueltamente por los valores proclamados en la revista, frente al mezquino horizonte que ofrecían los africanistas, esos mediocres y trasnochados adictos al pretorianismo, sólo obsesionados por adquirir poder, que terminaron viendo sus ambiciones frustradas con la caída de los gobernantes derechistas y que ahora pretendían imponerse por la fuerza dirigiendo la invasión de los marroquíes.

Alamán, evidentemente, había sido uno de los militares que, durante los meses anteriores al alzamiento y, en especial, tras el asesinato de Calvo Sotelo, evolucionaron hacia el conservadurismo, alarmados por el desorden que reinaba en las calles y dejándose ganar por la estrategia de desestabilización desarrollada por los reaccionarios en colaboración con los militares conjurados; de ahí su adhesión a la rebelión. Rojo, por su parte, no era propenso a caer en las trampas tendidas por las clases privilegiadas y los denominados partidos de orden que las servían; deploraba, desde luego, el clima de violencia y algarada que a menudo desataban los trabajadores, mas sus orígenes humildes, su formación cristiana y su cultura histórica le habían ayudado a adquirir una fina sensibilidad social que le permitía ser comprensivo con los estallidos de cólera de las clases modestas, despiadadamente oprimidas a lo largo de generaciones. Enamorado de su profesión, por otro lado, Vicente Rojo llevaba muchos años dedicado al estudio y al trabajo, perfeccionando sus conocimientos militares, y, precisamente desde el advenimiento de la República, ese afán de perfeccionamiento había dado muy buenos frutos, con su paso por la Escuela Superior de Guerra, que le colmó de satisfacciones y reforzó su prestigio. Rojo, además, había ofrecido lo mejor, quizá, de sí mismo a la empresa de modernizar y dignificar el Ejército… Habían sido muchos, en verdad, los esfuerzos realizados, las ilusiones puestas en juego, los logros obtenidos, y no parecía dispuesto a echarlo todo por la borda, colocándose al servicio de los indocumentados pretorianistas africanos. Pero Rojo era, por encima de todo, un hombre de arraigados principios, dotado de un temple moral poco común, y esta faceta suya, tan celebrada por quienes le conocían a fondo, sería la que, en definitiva, habría de pesar con más fuerza en su decisión de mantenerse fiel al gobierno legalmente constituido. El afamado escritor Francisco Ayala (compañero de exilio americano) supo trazar con elegancia y justeza el retrato de nuestro personaje, en un artículo publicado en el diario El País, el 6 de febrero de 1990. «Recto e intachable —apuntaba Ayala— son los adjetivos que mejor cuadran a su calidad humana; y todavía habría que añadir a ellas el de la entereza. En seguida se advierte, con sólo enunciarlas, que tales notas constituyen la clave del arco de las virtudes militares clásicas. Y esto es en esencia lo que el general Rojo fue: un militar de cuerpo entero, incondicionalmente, sin fisuras ni vacilaciones».

Después de que el coronel Moscardó se negara a aceptar sus propuestas, Vicente Rojo se despidió de su amigo Alamán con un fuerte abrazo y abandonó el alcázar toledano por la misma puerta que había entrado; es fácil imaginar la emoción que le embargaba en aquellos momentos, pero, siempre sobrio y equilibrado, se abstuvo de manifestar sus sentimientos, mientras caminaba por las calles de la ciudad, atestadas de milicianos, mayoritariamente anarquistas, que trataban de someter a los defensores de la fortaleza.

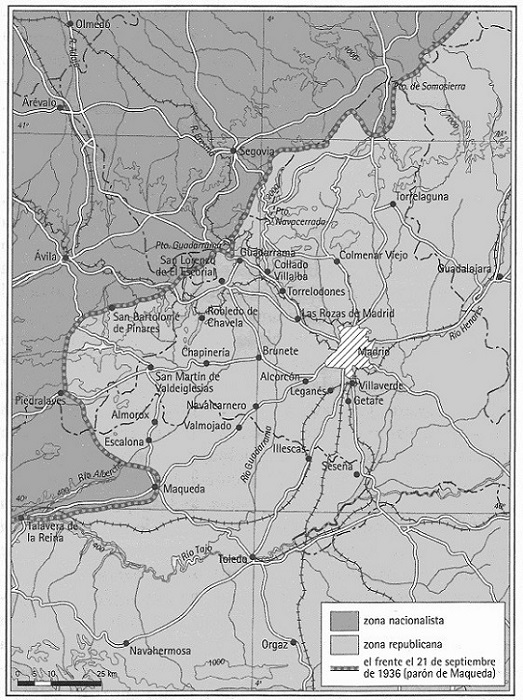

El 21 de setiembre, los soldados de Yagüe alcanzaron la localidad de Maqueda, a 72 kilómetros de Madrid, de la que partía un ramal hacia Toledo, y Franco ordenó que detuvieran su avance. Si los africanos hubieran continuado progresando hacia Madrid, lo más probable es que la hubiesen conquistado sin problemas, dando así fin a la contienda. En ese caso, la Junta de Defensa de Burgos, creada y manejada por Mola, aunque presidida por el general Cabanellas, sería la que administrara la paz; y Franco, que era quien mantenía el poder de hecho, al ostentar el mando del ejército africano y controlar casi toda la ayuda extranjera, no parecía dispuesto a aceptarlo. Se convocó una reunión de generales en un aeródromo de Salamanca, con la que se pretendía, en el fondo, resolver este problema, pero no se obtuvo el resultado apetecido; finalmente, Franco optó por dirigir hacia Toledo sus tropas, que lograron liberar el alcázar el día 27, y organizó a continuación un auténtico mitin político que le permitiría acceder, no sólo al cargo de generalísimo de los ejércitos, sino también al de jefe del gobierno del Estado. Toledo cayó sin ofrecer demasiada resistencia y fue saqueada por las tropas africanas, que montaron seguidamente, en la gran plaza de la ciudad, el habitual mercadillo para la venta de los objetos robados; además, los africanos realizaron una terrible matanza que se extendió, incluso, a los hospitales donde los milicianos se curaban de las heridas recibidas en combate. «Los moros y los legionarios —señala Vidarte— fueron degollando a los heridos, cama por cama, y a un pobre cura, que de rodillas y con los brazos en cruz quiso protegerlos, le cortaron los brazos y lo asesinaron a machetazos. Era el padre Muiño[41]». Esta serie de brutalidades no impedirían que Franco, en el discurso pronunciado para celebrar la victoria, se expresara así: «Españoles, ya veis cómo se va cumpliendo nuestro programa. Nuestras tropas, esas tropas de españoles hidalgos, los de la más pura cepa, han conquistado Toledo».

El frente madrileño el 21 septiembre de 1936.

Desde su puesto de generalísimo, Franco procedió a la reorganización de las fuerzas rebeldes, y se constituyeron dos ejércitos de operaciones: el del sur, con Queipo de Llano como jefe, y el del norte, mandado por Mola y dividido, para el ataque a Madrid, en el sector de la sierra, que ocupaba el antiguo ejército del propio Mola, y el del suroeste de la capital, que correspondía al ejército expedicionario africano, cuyo jefe sería desde ahora el general Varela y que debería marchar sobre Madrid por las carreteras de Extremadura y Toledo, utilizando esta última como eje principal de avance. La reorganización de Franco, en realidad, no varió demasiado las cosas; pero su decisión de desviarse a Toledo acarrearía graves problemas a las tropas africanas, las cuales bascularon en exceso hacia el este, con lo que perdieron prácticamente la opción de maniobrar por el oeste, a la par que ensanchaban indebidamente el frente y dejaban el flanco derecho muy expuesto a los contraataques de los republicanos, cuya base de operaciones se hallaba en la región levantina. Por otra parte, mientras Franco perdía un tiempo precioso en Toledo, se produjo en el panorama internacional un cambio que perjudicaría seriamente al bando franquista, al decidir la URSS, tras denunciar repetidamente ante el Comité de No Intervención la conducta observada por las potencias fascistas, acudir en ayuda del bando republicano. El 4 de octubre arribó al puerto de Cartagena el primer barco con armamento ruso y, diez días más tarde, lo haría otro, transportando cincuenta tanques T-26. Los soviéticos enviaron además, durante los quince días siguientes, diez bombarderos Tupolev SB-2, «Katiuska», y cuarenta cazas Polikarpov I-15, «Chato», que irían apareciendo en el cielo de Madrid a partir del 5 de noviembre.

Vicente Rojo, que ascendió a teniente coronel el 23 de octubre, participó, entre los días 21 y 26 de ese mismo mes, en un contraataque sobre el flanco derecho de las fuerzas africanas, mandando una de las tres columnas que lo ejecutaron; en las otras dos columnas actuaron como jefes el coronel Puigdengola y el oficial de milicias Juan Modesto, uno de los líderes del Quinto Regimiento. El contraataque, que según el propio Modesto[42] fue «la primera operación organizada en el frente de Madrid», tenía como objetivo la reconquista de Illescas, pero terminó fracasando; además, un buen número de oficiales profesionales integrados en las columnas aprovecharon la ocasión para pasarse a los rebeldes. Los republicanos, no obstante, realizaron el día 29 un nuevo contraataque en Seseña, en el que intervinieron ya los recién llegados tanques rusos y la Primera Brigada Mixta de las seis creadas por Largo Caballero, que fue puesta bajo el mando de Líster; pero tampoco esta vez se alcanzó el éxito, debido, fundamentalmente, a la falta de coordinación entre la infantería y los tanques. Hubo todavía algunos contraataques más, coronados igualmente por el fracaso, y las tropas africanas continuaron su avance hacia Madrid, con lo cual a menudo provocaron el pánico y las desbandadas de los milicianos.

En su análisis del proceso de formación del Ejército Popular, Vicente Rojo se refiere a la etapa de la retirada republicana desde Talavera a Madrid, que correspondería al tercer período de ese proceso. Durante el mismo, las primeras brigadas combatieron ya fundidas con las antiguas milicias y surgió «un comienzo de unidad de doctrina y de mando», que representó el primer paso para la constitución del Ejército. «Se inicia —añade Rojo— la coordinación de las unidades dentro de las columnas y se coordinan también las columnas entre sí. La muchedumbre que venía organizándose lentamente y que pasó del período inorgánico a la fase de multitud organizada, adquiere cohesión y toma una estructura fundada en principios militares y en el escalonamiento del mando». El ejército regular de la República asomaba apenas por el horizonte, venciendo mil dificultades y en medio de la tragedia que asolaba España; una tragedia que, sin duda, empezó a gestarse en el ambiente de los años posteriores al Desastre del 98, cuando Alfonso XIII tuvo la malhadada idea de regenerar el Ejército, emprendiendo una aventura colonial que terminó dando lugar a la aparición de los militaristas africanos y sus sanguinarias Fuerzas de Choque.

Por lo demás, el fracaso de los contraataques sobre el flanco derecho de las tropas marroquíes causaría un gran quebranto en la moral de los republicanos. Los milicianos, a duras penas, intentaron todavía oponerse a la avalancha africana, ofreciendo resistencia, sobre todo, en los poblados que se esparcían por las inmediaciones de Madrid, pero se veían forzados a abandonarlos ante el bombardeo artillero del adversario y salían huyendo por la carretera, donde las armas automáticas de los moros y legionarios y los aviones, en vuelo rasante, los ametrallaban sin piedad. El 4 de noviembre, los africanos alcanzaron la línea Alcorcón-Leganés-Getafe, y ese mismo día Largo Caballero remodeló su gabinete, dando entrada a cuatro militantes anarquistas, con el claro propósito de obtener una mayor representación. Dos días más tarde, empero, Largo y su gobierno dejarían Madrid a toda prisa para dirigirse a Valencia, llevándose consigo a la mayoría de los líderes de las principales organizaciones políticas y sindicales. «El silencio —comenta Ronald Fraser— se apoderó de la ciudad. La gente se retiró a sus casas, confusa ante lo que parecía ser la franca confesión de que era imposible defender la capital[43]».