FIG. 29. Gladiadoras. Aunque se trataba de algo bastante infrecuente, las mujeres también luchaban. Aquí, Aquilia y Amazona luchan hasta lograr un honroso empate en un relieve de Halicarnaso, en Asia Menor.

8

Fama y muerte: los gladiadores

De todos los romanos corrientes, los gladiadores son probablemente los que ocupan un lugar más destacado en la imaginería moderna. Su representación en escenarios de la Antigüedad, así como sus personificaciones míticas, metafóricas y artísticas, son fascinantes y apasionantes. Sin embargo, como el resto de la gente corriente, los hombres (y algunas mujeres) que se hacían gladiadores vivían vidas reales. Esas vidas, centradas en el ruedo como escenario de uno de los espectáculos más populares del mundo grecorromano, no tenían nada de típicas. Sin embargo, se abrían paso manteniendo el equilibrio entre la gloria y la irrevocabilidad de la muerte.

El ruedo era una superficie arenosa. Podía estar en un edificio gigantesco, como el Coliseo de Roma, en alguno de los muchos anfiteatros modestos desperdigados por todo el Imperio, en un teatro reconvertido, o incluso en la plaza de una ciudad destinada temporalmente para la celebración de un acontecimiento local. Los gladiadores eran artistas entrenados que luchaban en parejas (salvo en raras excepciones) en el ruedo con espadas y otras armas para entretener al público. Pero antes de examinar a los gladiadores en detalle, es importante identificar cuidadosamente la demografía del ruedo. Concretamente, es importante diferenciar el ruedo como lugar de ejecución del ruedo como lugar de lucha. Los ciudadanos grecorromanos creían firmemente en la necesidad y la eficacia de una muerte dolorosa y brutal para la gente corriente condenada por crímenes graves contra la sociedad como el asesinato. Así, la crucifixión, la hoguera o la condena a ser despedazado por fieras salvajes o por otros prisioneros estaban muy presentes en un universo que tenía asumida la pena capital. En esos casos, la combinación de un espectáculo con fines disuasorios y el restablecimiento del orden social tratando brutalmente a quienes hubieran subvertido gravemente el orden establecido, se ajustaba plenamente a su sentido de la justicia y el orden. Las ejecuciones en el ruedo normalmente tenían lugar durante la «pausa de mediodía», entre la caza de fieras de la mañana y los espectáculos de gladiadores de la tarde; se anunciaban como un acontecimiento más, como se desprende de este cartel de Pompeya:

Veinte parejas de gladiadores y sus suplentes lucharán en Cumas el 5 y el 6 de octubre. También se celebrarán crucifixiones y cacería de fieras. (CIL 49983a)

Las personas involucradas eran un grupo totalmente diferente —criminales convictos— y no se trataba en absoluto de una «competición» o de «deporte», mientras que los otros dos acontecimientos sí que podían al menos intentar ser presentados como tales. Algunas veces los criminales eran ejecutados directamente, como cuando se les arrojaba atados a las fieras, y otras como falsos gladiadores o cazadores, enviados al ruedo a luchar entre ellos o con las fieras sin entrenamiento previo y sin armadura protectora. Además, en algunas ocasiones un delincuente podía ser condenado a una escuela de gladiadores, en cuyo caso, tras ser entrenado, actuaría por la tarde, con las mismas probabilidades de sobrevivir que cualquier otro gladiador. Si sobrevivía luchando durante tres años, prestaba dos años más de servicio en la escuela y era liberado. Al tratar el tema de los gladiadores es importante quitarse de la cabeza a los criminales; sus circunstancias, perspectivas y suerte eran del todo diferentes.

De hecho, los gladiadores procedían de dos grupos: esclavos y voluntarios libres. Un esclavo, al ser propiedad de otro, no podía oponerse a ser gladiador. El amo del esclavo tenía dos motivaciones: imponer un castigo y obtener beneficio. Podía ser que el propietario quisiera deshacerse de un esclavo insolente y lo vendiera a un agente de gladiadores. También podía ser que quisiera aprovecharse de las especiales condiciones físicas y de la habilidad de un esclavo, y lo vendiese para que luchase en el ruedo. Por otra parte, los voluntarios se prestaban libremente a ser gladiadores. Un grafito de Pompeya nos ofrece un ejemplo:

Severo, un hombre libre, ha luchado 13 veces. Albano «el zurdo», también libre, luchó 19 veces y derrotó a Severo. (CIL 48056)

Obligarse por contrato —el término latino era auctoratus— era una transacción legal a través de la cual el voluntario recibía una gratificación al firmar y la posibilidad de obtener un premio económico en caso de ganar y, a cambio, aceptaba ser entrenado y luchar. Concretamente, juraba renunciar a los derechos de protección que le otorgaba la ley y prometía dejarse «quemar, encadenar, golpear o matar». Esto, sin embargo, no equivalía a la esclavitud. El equivalente más cercano (aunque no exacto) era enrolarse en el ejército, en el cual el alistamiento era también por un tiempo limitado, se renunciaba a los derechos y se hacía un juramento en el que se incluía la promesa de morir por el emperador. Petronio reproduce en su novela el juramento de los gladiadores. Con el fin de ganarse la simpatía de posibles patrones, el antihéroe Eumolpo urde un plan:

«Hacedme a mí señor, si mi idea os parece bien», dijo Eumolpo. Ninguno de nosotros se atrevió a criticar la artimaña propuesta. Así que, para que se mantuviese el secreto entre nosotros, hicimos un juramento de obedecer a Eumolpo. Juramos «ser quemados, atados, golpeados y asesinados por la espada» y cualquier otra cosa que él ordenara. Como auténticos gladiadores nos entregamos en cuerpo y alma a nuestro nuevo señor. (Satiricón 117.5)

El contrato de gladiador voluntario era por un tiempo determinado y, aunque el contratante suscribía unas cláusulas muy severas, probablemente quedaba liberado si el contratista no cumplía con su obligación, especialmente por lo que respecta a la gratificación en el momento de la firma y el pago por actuación.

Se desconoce la proporción relativa de esclavos y voluntarios en los espectáculos de gladiadores. En las escasas e incompletas listas que han sobrevivido parece haber un predominio de esclavos, aunque en ellas figuran tanto esclavos como hombres libres. La mayoría de epitafios corresponden a libres o libertos, pero esas lápidas representan sin duda sólo una pequeña parte de todos los gladiadores que luchaban. Además, lo más probable es que los libres y libertos fueran quienes disponían de los recursos y contactos necesarios para erigir un monumento. En general, se consideraba que los gladiadores libres eran mejores luchadores que los esclavos, puesto que se dedicaban a su profesión voluntariamente. Sin embargo, ello no significa que fuesen más numerosos en el ruedo que los esclavos. En definitiva, es imposible determinar la proporción.

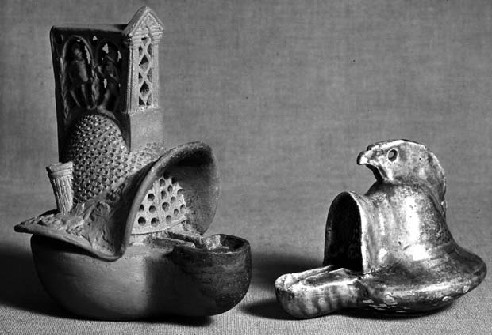

También había algunas mujeres gladiadoras. Un relieve de Halicarnaso (Turquía) muestra a dos de ellas, «Amazona» y «Aquilia», luchando la una con la otra; actualmente se encuentra en el Museo Británico. La inscripción afirma que lucharon hasta lograr un honroso empate, por lo que probablemente volvieron a enfrentarse. La literatura de la elite menciona varias veces la deshonra de mujeres nobles que tenían que luchar en el ruedo, y espectáculos organizados por los emperadores en los que tomaban parte mujeres (y enanos).

En una inscripción de Ostia se alardea de alinear a mujeres corrientes:

Hostiliano, tesorero y sumo sacerdote de Ostia, Concejal Jefe de la ciudad, organizó los Juegos de la Juventud por medio de un decreto del concejo municipal. Fue el primero desde la fundación de la ciudad en organizar espectáculos de gladiadores en los que aparecían mujeres. Lo hizo junto a su mujer Sabina. (CIL 14 5381)

No obstante, este tipo de espectáculos eran siempre una excepción. Ninguna mujer gladiadora inmortaliza su condición en una inscripción funeraria. No se sabe nada de ellas ni de sus vidas.

En la creación, organización, dirección y suministro de gladiadores intervenían muchos personajes. Los lanistae eran los más tristemente célebres. Se dedicaban a adquirir, entrenar y alquilar gladiadores. Sin embargo, tanto individuos como grupos (sacerdotes, asociaciones) desempeñaban también su papel en la industria, igual que hacía, a gran escala, el gobierno imperial. En todo caso, los gladiadores tenían que ser alojados, alimentados, preparados, asistidos si estaban enfermos o heridos, y alquilados para la lucha. Representaban una inversión considerable y constante, y un negocio complejo.

Un esclavo seleccionado por su amo para ser entrenado como gladiador, evidentemente no tenía elección; pero un voluntario sí la tenía. Mientras que la retórica de la elite estigmatizaba a los hombres libres que elegían la profesión de gladiador, afirmando que se trataba de hombres degenerados, arruinados y desesperados a los que no les quedaba otra salida, la insistencia de la retórica e incluso de los intentos oficiales y legales de disuadir y hasta impedir que se presentasen voluntarios refleja la fuerte atracción que generaba el ruedo en los hombres y esporádicamente en algunas mujeres.

Obviamente, a la elite le preocupaban únicamente los miembros de su clase. Si hombres y mujeres con un bagaje cultural superior encontraban el ruedo atractivo a pesar de que al saltar a la arena sufrían el oprobio de sus compañeros, ¿cuál no sería la atracción que sentirían las personas corrientes que aspiraban a alcanzar la gloria y el dinero, cuando dejar atrás su vida anterior implicaba únicamente una moderada pérdida de derechos y la posibilidad de conseguir reconocimiento? No puede negarse que el riesgo era grande. Si el proceso de entrenamiento iba bien y un hombre se libraba de enfermedades y accidentes que pusiesen en peligro su vida, tenía una posibilidad entre diez de morir en el primer combate, asumiendo que se enfrentase a otro neófito. Si sobrevivía, sus posibilidades en el segundo enfrentamiento probablemente no eran mayores. Sin embargo, si iba avanzando y participando en más combates sus posibilidades aumentaban al mismo ritmo que los premios y la gloria. Incluso si se trataba de un esclavo obligado a actuar como gladiador, la motivación en juego era la misma. La premisa básica era que un esclavo que servía bien a su amo tenía al menos alguna posibilidad de obtener la libertad; esto valía tanto en el ruedo como en otros aspectos de la vida. Si ganaba, el gladiador recibía un premio, el cual (teniendo en cuenta los potenciales riesgos del peculium) aspiraba a ahorrar para comprar su libertad. Las condiciones de vida de un esclavo gladiador eran indudablemente mejores que trabajando en el campo y tal vez equiparables a las de los favorecidos esclavos de una casa, puesto que la inversión en un gladiador era considerable. En el caso de un gladiador voluntario no había más gasto inicial que la gratificación en el momento de la firma, mientras que si se trataba de un esclavo, el patrono tenía que recuperar no sólo el coste del entrenamiento y la manutención, sino también el de la adquisición. Tenía el mayor interés en que el esclavo gladiador no sólo se mantuviera vivo, sino sano e, idealmente, comprometido con su papel en el ruedo, pues, igual que sucedía con los gladiadores voluntarios, un esclavo comprometido tenía muchas más probabilidades de imponerse o, por lo menos, de luchar bien, y, de esta manera, mejorar la reputación del patrono, el cual podía aumentar el precio en futuros torneos. La promesa de libertad era la mejor motivación, y el hecho de que los gladiadores libertos continuasen luchando voluntariamente demuestra que, al menos para algunos, la profesión no era únicamente algo obligatorio, sino que el riesgo valía la pena.

FIG. 29. Gladiadoras. Aunque se trataba de algo bastante infrecuente, las mujeres también luchaban. Aquí, Aquilia y Amazona luchan hasta lograr un honroso empate en un relieve de Halicarnaso, en Asia Menor.

No resulta sorprendente que los jóvenes libres corrientes, presumiblemente sanos y fuertes, adoptasen voluntariamente la vida de gladiador. Era una carrera que ofrecía más oportunidades que cualquier otra. Al ser gladiador, una persona triunfaba en el juego del reconocimiento que destacaba la importancia del individuo. La estructura social jerárquica grecorromana hacía que fuera muy difícil ascender en el escalafón económico y social. Sin embargo, al ser gladiador, un joven poseía algo valorado por todos los estratos sociales: gran valor, destreza y habilidad física (especialmente en el uso de las armas) y perseverancia. Al demostrar su virilidad podía llegar a ser objeto de veneración social, pues una virilidad excepcional (lo que los romanos denominaban virtus) superaba incluso al dinero, la cuna y la educación a la hora de infundir respeto. Desde el punto de vista de los miembros de la elite, este hecho explica, al menos en parte, la ansiedad que les provocaban los gladiadores, ya que éstos obtenían una fama y un reconocimiento que podían hacerles sombra. Sin embargo, esto no era lo que preocupaba a un joven que se planteaba ejercer la carrera de gladiador. Lo que le importaba era que no sólo tenía asegurada la comida y el alojamiento, así como ingresos regulares, sino también la posibilidad de reconocimiento, de convertirse en una estrella:

Los hombres entrenan y se esfuerzan para participar en el terrenal combate y piensan en el día glorioso de la victoria, con el pueblo contemplándolos y el propio emperador presente. (Cipriano, Carta 58.8)

Los epitafios de los gladiadores a menudo hacen hincapié en su obsesión por la gloria: «Soy famoso entre los hombres luchando con armas»; «No me faltó la fama entre los hombres» (Robert, n. os 69 y 260). Se enorgullecían de su fuerza, destreza, valor y de su victoria sobre todos los rivales. Eran conscientes del atractivo de la gloria. A los luchadores reales y potenciales no se les escapaba que, como señala Tertuliano (Sobre los espectáculos 22), «los hombres entregan su mente y su alma a los gladiadores, y las mujeres ¡les entregan también sus cuerpos!».

La sensación de autosuficiencia, acentuada especialmente por la pompa y solemnidad que rodeaba a los fastos de los combates en el ruedo, alimentaba el deseo natural de alcanzar la fama. La víspera de un combate, los participantes desfilaban. Su entusiasmo y su aspecto eran suficientes para animar a otros a seguir su ejemplo, como en el caso del amigo de Luciano que aparece en su relato Toxaris:

A la mañana siguiente, mientras deambulaba por el mercado, vio una especie de procesión de jóvenes briosos y apuestos. Se habían apuntado para luchar, y el combate se iba a celebrar al cabo de dos días. (Toxaris 59/Harmon)

El amigo decide intentar ganar dinero de ese modo y se apunta. Si bien ése no era un escenario muy probable —los gladiadores eran luchadores entrenados y no gente recogida de la calle—, sin duda era impactante ver a los hombres desfilando por el mercado antes de una exhibición de gladiadores. El día después del desfile, los combatientes se recostaban en divanes en lugar de sentarse en taburetes normales, y celebraban juntos una comida ceremonial, la cena libera, literalmente la «comida sin límite», lo que significaba que podían comer todo lo que quisieran, saltándose su habitual régimen de entrenamiento. De hecho, todo el día estaba libre de normas y reglamentos y culminaba con el banquete.

No todos los gladiadores se mostraban tan displicentes ante los peligros que les aguardaban al cabo de pocas horas como para limitarse a disfrutar de los excesos del día de la liberación, sino que pensaban en su familia y en sus posesiones:

Vaya, incluso entre los gladiadores observé que aquéllos que no son totalmente salvajes, sino griegos, cuando están a punto de saltar al ruedo, a pesar de tener ante sí muchas viandas costosas, encuentran más placer en el momento de recomendar a sus amigos que cuiden de sus mujeres y en liberar a sus esclavos que en llenarse la panza. (Plutarco, Costumbres, «Una vida placentera es imposible» 1099B/Delacy y Einarson)

Durante el último banquete, el público podía mirar y acercarse como parte de la pompa y con fines publicitarios. La última cena de la que al cabo de poco tiempo sería santa Perpetua, antes de ser ejecutada como una criminal (los criminales también tenían la cena libera), ilustra esta situación:

El día antes de los juegos era costumbre celebrar un último banquete, al que llamaban «la comida sin límite». Sin embargo, Perpetua y Saturnino la transformaron en una última cena cristiana (agape), en lugar de una «última comida». Y con la misma tenacidad se mofaban de la gente que había a su alrededor, amenazándolas con el juicio de Dios, dando testimonio de lo afortunados que eran al sufrir y ridiculizando la curiosidad de los que se empujaban para verlos. Y Saturnino dijo: «¿No os basta con mañana? ¿Por qué estáis tan ansiosos por mirar a quien odiáis? ¿Somos hoy amigos y mañana enemigos? ¡Miradnos a la cara para que podáis reconocernos cuando llegue el día!». Todos se marcharon atónitos, y no fueron pocos los que creyeron. (La pasión de las santas Perpetua y Felicidad 17)

Así que el público podía participar indirectamente en los fastos lanzando comentarios a los gladiadores y, por lo general, implicándose personalmente en el acontecimiento que se avecinaba. Probablemente, si los autógrafos hubieran formado parte de su cultura, habrían tenido espadas en miniatura y cascos de arcilla firmados como recuerdo.

Así pues, la carrera de un gladiador generaba un apasionado entusiasmo y reconocimiento entre sus conciudadanos por su destacada virilidad. Los propios gladiadores se deleitaban provocando ese efecto. Sus epitafios recogen sentimientos como «el público bramaba con grandes gritos cuando yo era el vencedor»; «era uno de los favoritos de la multitud que acudía al estadio» (Robert, n. os 55 y 124). Un gladiador pompeyano llegó a adoptar como «nombre de guerra» Celadus, que derivaba de la palabra griega empleada para definir «clamor». San Agustín hace un intenso relato de cómo el ruedo se apodera de un joven llamado Alipio:

No queriendo dejar la carrera del mundo, planificada por sus padres, había ido delante de mí a Roma a estudiar derecho. Allí se dejó llevar por completo por una increíble afición por los espectáculos de gladiadores. Porque aunque estaba en contra e incluso detestaba aquel espectáculo, cierto día, tras un fatal encuentro casual con unos amigos y condiscípulos suyos que venían de comer, no obstante negarse enérgicamente y resistirse a ello, fue arrastrado por ellos con amigable violencia al anfiteatro y en unos días en que se celebraban crueles y funestos juegos. Decíales él: «Aunque arrastréis a aquel lugar mi cuerpo y le retengáis allí, ¿podréis acaso obligar a mi alma y a mis ojos a que mire tales espectáculos? Estaré allí como si no estuviera, y así triunfaré de ellos y de vosotros». Pero éstos, no haciendo caso de tales palabras, lo llevaron consigo, tal vez deseando averiguar si podría o no cumplir su dicho. Cuando llegaron y se colocaron en los sitios que pudieron, todo el anfiteatro hervía ya en crueles deleites. Mas Alipio, habiendo cerrado las puertas de los ojos, prohibió a su alma salir de sí a ver tanta maldad. ¡Y quiera a Dios que hubiera cerrado también los oídos! Porque en un lance de la lucha fue tan grande y vehemente la gritería de la turba, que, vencido de la curiosidad y creyéndose suficientemente fuerte para despreciar y vencer lo que viera, fuese lo que fuese, abrió los ojos y fue herido en el alma con una herida más grave que la que recibió en el cuerpo el gladiador a quien había deseado ver; y cayó más miserablemente que éste, cuya caída había causado aquella gritería, la cual, entrando por sus oídos, abrió sus ojos para que hubiese por donde herir y derribar a aquella alma más presuntuosa que fuerte, y así presumiese en adelante menos de sí, debiendo sólo confiar en ti. Porque tan pronto como vio aquella sangre, bebió con ella la crueldad y no apartó la vista de ella, sino que la fijó con detención, con lo que se enfurecía sin saberlo, y se deleitaba con el crimen de la lucha, y se embriagaba con tan sangriento placer. Ya no era el mismo que había llegado al anfiteatro, sino uno de tantos de la turba, con los que se había mezclado, y verdadero compañero de los que le habían llevado allí. Contempló el espectáculo, voceó y se enardeció, y fue presa de la locura, que había de estimularle a volver no sólo con los que primeramente le habían llevado, sino incluso sin ellos y arrastrando a otros consigo. (Confesiones 6.8)

FIG. 30. Souvenirs. Los recuerdos de gladiadores eran muy populares. Podían ir desde tazas de cristal hasta lámparas con grabados de escenas de batallas. En la imagen vemos dos lámparas más elaboradas que representan cascos de gladiadores.

El entusiasmo del público podía desembocar fácilmente en disturbios. La literatura de la elite está salpicada de ejemplos en los que los asistentes profieren insultos contra el emperador escudados en el anonimato de la masa (cosa que en ocasiones resultaba ilusoria). De hecho, la reunión en lugares como el anfiteatro o el teatro representaba la mejor ocasión de que disponía la gente corriente para enfrentarse a sus dirigentes. Más allá de las ramificaciones locales, los combates de gladiadores podían ser la excusa para enfrentamientos, rivalidades y celos. El ejemplo más famoso es la rivalidad entre los habitantes de dos pequeñas ciudades italianas de la Campania, en Italia: los nucerianos y los pompeyanos. El historiador Tácito describe los disturbios originados por esta rivalidad durante el transcurso de una competición de gladiadores a la que asistían espectadores procedentes de ambas ciudades:

Más o menos en el mismo momento se produjo un terrible tumulto a causa de algo intrascendente. Todo sucedió durante un combate de gladiadores organizado por Livineio Régulo, un gerifalte de Pompeya expulsado hacía poco del senado romano. Los habitantes de las vecinas Pompeya y Nuceria se insultaban unos a otros como suele suceder entre ciudades pequeñas. Las palabras se transformaron en piedras y, a continuación, se desenvainaron las espadas. Los pompeyanos se llevaron la mejor parte; al fin y al cabo eran el equipo local. Como consecuencia de aquello, muchos nucerianos heridos fueron llevados a Roma, y muchos lloraban la muerte de un padre o un hijo. El emperador remitió los hechos al Senado, y el Senado a los cónsules. Éstos, a su vez, pusieron el asunto de nuevo en manos del Senado. Este órgano decretó una moratoria de los espectáculos de gladiadores en Pompeya, y los clubes, que se habían constituido de manera ilegal, fueron disueltos. Livineio y los otros que habían provocado los disturbios fueron desterrados. (Anales 14.17)

Asombrosamente, en Pompeya se conserva un fresco que muestra precisamente estos disturbios. Algunos ciudadanos luchan en el ruedo, mientras en el exterior, nucerianos y pompeyanos se atacan unos a otros con garrotes y con los puños. En otro lugar, un grafito aporta inmediatez al fresco: «Campanienses, con esta victoria habéis sido destruidos con los nucerianos» (CIL 41293). Otros grafitos expresan pensamientos parecidos, aunque probablemente no guardan relación con este hecho concreto: «¡Mala suerte para el pueblo de Nuceria!» (CIL 41329); «¡Buena suerte al pueblo de Puteoli, buena suerte al pueblo de Nuceria y abajo el pueblo de Pompeya!» (CIL 42183). Está claro que el tema levantaba pasiones, y no sólo en cuanto a quién iba a ganar un combate determinado.

Además de la admiración del público, los gladiadores solían tener acceso a un número ilimitado de parejas sexuales, pues la admiración, por no decir la lujuria, que despertaban entre las mujeres, prácticamente desnudos, musculosos, exudando virtus y claramente dispuestos, era bien conocida. El grafito de Pompeya refleja el tirón sexual que acompañaba a la victoria en el ruedo. El triunfante gladiador Celadus alardea de ello en un par de inscripciones: «Celadus, uno de los gladiadores tracios de Octavio, luchó y venció tres veces. ¡Las chicas se derretían por él!» (CIL 44342 = ILS 5142a), y «Celadus, el gladiador tracio. ¡Las chicas piensan que es magnífico!» (CIL 44345 = ILS 5142b).

Sin embargo, sería erróneo presumir que todos los gladiadores se convertían en favoritos del público. Por cada uno que se ganaba el corazón de la gente, muchos otros se movían trabajosamente en la profesión, intentando sobrevivir y sin ser especialmente admirados. En el Satiricón, Petronio recoge una crítica ficticia a esos gladiadores. Tras elogiar un combate futuro en el que participarán gladiadores libres que no se arrugan a la hora de luchar, Equión añade:

Al fin y al cabo, ¿qué ha hecho Norbano [un pompeyano rico] por nosotros? Organizó un espectáculo de gladiadores de tres al cuarto, con hombres decrépitos que se habrían caído al suelo sólo con soplarles. He visto bestiarios mejores que esos tipos. Acabó con unas caricaturas de luchadores montados; unos gallos castrados, uno era un engendro inútil, otro era patizambo, y en el tercer combate participó un hombre medio muerto que ya estaba hecho pedazos. Había, debo admitirlo, un tracio que tenía agallas, pero incluso él luchó ateniéndose estrictamente a las reglas. En fin, el patrón azotó a todos y cada uno después de los combates, ¡y la multitud chillaba pidiendo que los azotaran más! ¡No eran mucho mejores que esclavos fugitivos! (Satiricón 46)

No todos llegaban a ser estrellas. Fuera del ruedo, los gladiadores formaban parte de la cultura popular. Había lámparas y jarras de cristal decoradas con motivos de gladiadores; Trimalción tenía copas caras decoradas con escenas de un combate aparentemente épico entre dos gladiadores muy famosos, Hermerote y Petraites, y tenía pensado decorar su monumento funerario con más escenas de las victorias de Petraites (Satiricón 52, 71); y los niños se disfrazaban de gladiadores y jugaban a ser como ellos. Con tanto tirón popular y cultural, no es extraño que, una vez en la profesión, los gladiadores estuvieran deseando luchar:

Pero entre los gladiadores al servicio del emperador, hay algunos que se quejan de que no se los selecciona para luchar contra nadie ni se los escoge para intervenir en ningún combate, y ruegan a Dios y suplican a sus patronos que les permitan participar en un solo combate en el ruedo. (Epicteto, Discursos 1.29.37)

Era luchando como el gladiador se ganaba y mantenía su cautivadora fama. Pero, a pesar del sorteo, el gladiador sabía que se lo jugaba todo. Uno lo cuenta desde su tumba cretense: «El premio no era una palma, luchábamos por nuestra vida» (Robert, n.º 66). Y, en ocasiones, las cosas no salían bien. Una lápida lo dice todo:

Yo, que rebosaba confianza en el estadio, ahora soy un cadáver, caminante, un reciario de Tarso, miembro del segundo equipo, [de nombre] Melanippos. Ya no oigo el sonido de la trompeta de bronce batido, ni provoco el estruendo de las flautas en un desigual combate. Dicen que Hércules completó doce trabajos, pero yo, tras completar el mismo [número], llegué a mi fin en el decimotercero. Thallos y Zoe erigieron a su costa este monumento en memoria de Melanippos. (Robert, n.º 298/Horsley)

Las escasas pruebas epigráficas indican que moría alrededor de un 20% de los participantes, si se trataba de duelos, uno de cada diez acababa con una muerte, si bien algunos expertos sitúan la tasa de mortalidad en el 5%, o uno de cada veinte combates. En cualquier caso, luchar en más de diez duelos era tentar mucho a la suerte. Con toda probabilidad, los gladiadores morían en su primer o segundo combate (George Ville hace una fascinante comparación con los combates aéreos de la Primera Guerra Mundial), mientras que los que sobrevivían ganaban muchos más. En casos excepcionales, cada combate acababa en muerte, pero ese resultado era antieconómico, y un patrocinador de los juegos que perdió gran parte de su valiosa propiedad, consideraba que valía la pena presumir de ello:

Aquí, en Minturnae [Italia], durante un periodo de cuatro días, Publio Baebio Justo, alcalde de la ciudad, organizó en honor de su cargo once duelos entre gladiadores de primera categoría procedentes de Campania; un hombre murió en cada uno de los combates. (CIL 10 6012 = ILS 5062)

No obstante, una vez que un gladiador estaba en racha, su carrera podía ser larga. Existen inscripciones que alardean de entre cincuenta y más de cien victorias. Un ejemplo de gladiador con una carrera larga puede encontrarse en el epitafio de Flamma [«Llama»], un secutor, es decir, un hombre fuertemente armado que normalmente luchaba contra un reciario con espada y red:

Flamma el secutor vivió 30 años y luchó 34 veces. Venció inapelablemente 21 veces, empató 9 y fue derrotado honrosamente en cuatro. Era de Siria. Delicatus [«Delicioso»] erigió este monumento en honor de su benemérito compañero de armas. (ILS 5113, Palermo)

Por tanto, Flamma luchó durante cerca de 13 años (entre los 17 y los 30), lo que supone una media de 2,5 veces al año. Esto supone mayor frecuencia que la mayoría. De los 15 gladiadores de los que se conservan datos, la mayor parte luchaban menos de dos veces al año; es posible que unos pocos luchasen más de tres veces, aunque, para algunos, los combates eran mucho más frecuentes, como demuestra un grafito relativo a unos juegos celebrados en verano:

Floro venció en Nuceria el 28 de julio. El 15 de agosto triunfó en Herculaneum. (CIL 44299, Pompeya)

Las probabilidades de sobrevivir aumentaban a medida que el luchador iba avanzando, no sólo porque su destreza mejoraba con la experiencia, sino porque su amo/patrono querría proteger su inversión, ya que aumentaba el precio cobrado por combate. Probablemente organizaría combates contra oponentes más débiles o pactaría «honrosos empates» (missio) en lugar de una derrota mortal. Sin embargo, el testimonio de los gladiadores que conseguían la espada de madera (rudis), quedando así liberados del servicio, parece indicar un número de victorias relativamente alto: los tres ejemplos que nos ofrece la epigrafía hacen referencia a entre siete y dieciocho. De manera que aquellos hombres se ganaron la libertad bastante rápido. Disponiendo de tan pocos datos, únicamente puedo decir que algunos gladiadores de éxito tuvieron carreras largas y otros cortas; es imposible conocer la razón en cada caso concreto, o incluso desde un punto de vista general.

La vida de un gladiador era significativamente más corta que la de las personas corrientes con otras ocupaciones, de eso no cabe duda: mientras que, como media, una persona que alcanzaba los veinte años podía tener la esperanza de vivir aproximadamente hasta los 45, de los quince gladiadores mencionados sólo dos sobrepasaron los 30 años, y si bien la mayoría aparentemente murieron en el ruedo, no fue así en todos los casos. Este cálculo está ratificado por el cementerio descubierto en Éfeso (Turquía) en 1997. Casi todos los 67 esqueletos correspondían a varones de menos de 30 años. A juzgar por las descripciones de las deformidades físicas de los luchadores realizadas por el médico/investigador Galeno en calidad de médico de los gladiadores, y de los traumatismos descubiertos en los restos humanos hallados en Éfeso, los que vivían sufrían graves lesiones, lo que probablemente explica por qué incluso los que sobrevivían no lo hacían durante mucho tiempo.

Al ejercer su oficio, el gladiador no optaba por una vida peor. El trato estaba claro: un riesgo inmediato para su vida a cambio de una vida a la que no podía acceder de ninguna otra forma. Sin embargo, incluso el riesgo tenía su lado positivo: gracias al entrenamiento y a su capacidad física innata —lo que hoy se conoce como condición atlética—, un hombre tenía un mayor grado de control sobre su destino que, pongamos, un jornalero, o incluso que un soldado. Dicho control podía ser ilusorio, pero a un hombre joven y fuerte, tal vez ya predispuesto a considerarse indestructible como es propio de la juventud, había de perdonársele que creyera en sí mismo, especialmente ante un mundo con tan pocas opciones para llegar a la estratosfera del reconocimiento público y lograr (al menos relativamente) unas buenas condiciones de vida.

A pesar de esta realidad, tanto las antiguas fuentes de la elite como los documentos modernos hacen hincapié, y hasta podría decirse que se centran absolutamente, en el estigma —lo que los romanos denominaban infamia— que conllevaba convertirse en un gladiador auctoratus, es decir, voluntariamente; la misma deshonra afectaba, según se afirma, a los que luchaban voluntariamente contra fieras (venator, bestiarius). Esta fijación procede de la antigua obsesión de la elite por el estatus y la dignidad, y de una moderna disposición a aceptar esta obsesión como guía a la hora de interpretar las vidas de los gladiadores. Es cierto que dicha actitud también se daba entre parte de la gente corriente. Por ejemplo, el intérprete de sueños Artemidoro la entreteje en uno de sus análisis:

Un hombre soñó que era llevado en volandas en una artesa llena de sangre humana y comía un poco de la sangre que se había congelado. Entonces, su madre se presentaba ante él y le decía: «Hijo mío, me deshonras». A continuación soñó que los hombres que lo transportaban lo dejaban en el suelo y se iba a casa. En realidad se enroló como gladiador y disputó muchos combates hasta el final. Pues darse un festín de sangre humana auguraba que se alimentaría impura y salvajemente de sangre humana, y las palabras pronosticaban una vida deshonrosa. El hecho de ser llevado en una artesa auguraba que estaría en constante e incesante peligro, pues todo lo que se pone en una artesa ha de ser consumido. Puede que su buena suerte en las peleas hubiera acabado, pero abandonó su profesión y regresó a casa. Después de mucho tiempo, y ante la enorme insistencia de algunos de sus amigos, dejó de ser gladiador. (Sueños 5.58)

La infamia era un concepto, en el mejor de los casos, incipiente, y definitivamente no se trataba de una fórmula legal; no obstante, se utilizaba como un comodín para definir muchas conductas que aparentemente infringían el contrato social básico. Por ejemplo, la condena por un tribunal penal o, en muchos casos, civil, conllevaban infamia. Actos censurables como la quiebra, los que causaban perjuicios personales en los demás (iniuria) y la baja deshonrosa del ejército producían el mismo resultado. Lo mismo sucedía con algunas ocupaciones, concretamente las de proxeneta y prostituta y, lo que aquí nos interesa, la de «proxeneta de gladiadores» (lanista) o la de gladiador propiamente dicha.

A tenor de la literatura de la elite, uno podría pensar que la infamia de los gladiadores era algo terrible. Tertuliano, expresando el sentir cristiano y de la elite escribe:

Los patrocinadores y organizadores [miembros de la elite] de los espectáculos hacen salir a los aurigas, actores, atletas y gladiadores; hombres que levantan pasiones y a los que los otros hombres les entregan su alma y las mujeres también su cuerpo. A causa de estos hombres, los organizadores se entregan a las mismas cosas que critican [en los salones] y a las habilidades que ensalzan; y luego las utilizan como pretexto para denigrar y menospreciar a los hombres que las exhiben. Es más, esos miembros de la elite los condenan abiertamente y los estigmatizan socialmente, limitando sus derechos civiles, vetándoles el acceso al Senado, a la plataforma de oradores, a las órdenes senatorial y ecuestre, así como al resto de cargos y ciertos honores. ¡Menuda ruindad! Adoran a quienes castigan, desprecian a quienes aprueban, ponen por las nubes el talento, pero critican duramente a quienes lo tienen. (Sobre los espectáculos 22)

Los gladiadores son condenados «al farallón de la infamia, despojados de cualquier vestigio de dignidad» (Sobre los espectáculos 23).

Sin embargo, tanto desde un punto de vista legal como práctico, cualquier estigma compartido ampliamente por la mentalidad de la elite, prácticamente carece de importancia en la vida de la gente corriente; en realidad, para el gladiador, las repercusiones prácticas de ser calificado de «infame» a causa de sus actos y de su ocupación son muy pocas. En primer lugar, no existe condena por «infamia». La «infamia» va aparejada a una acción penada legalmente o censurada socialmente, pero nadie es procesado por ello. No obstante, una vez se es objeto de «infamia» existen repercusiones legales. Por ejemplo, una persona no podía representar legalmente a otra, ni ser testigo de la acusación, ni ser representado por nadie; tenía que defenderse por sí misma. Tampoco podía presentar cargos en juicio, si bien esto tampoco podían hacerlo los menores, las mujeres, los tutelados, los libertos (si su patrón estaba implicado) ni los magistrados en ejercicio. Por supuesto, como señala Tertuliano, un gladiador no podía ser senador, équite ni magistrado local, pero ¿acaso deseaba serlo? ¿Le importaba? ¿Pensaba siquiera en ello? A la gente corriente no le importaba en absoluto; a fin de cuentas, la estructura social establecía que en la práctica no pudieran aspirar a ocupar dichos cargos, ¡y eso que ni siquiera eran infames! La «infamia» podía conllevar la exclusión de un gladiador de un cementerio, pero ello dependía de los sentimientos del propietario y de su opinión acerca de que se enterrase allí a personas mancilladas. Si un gladiador era tan descuidado o tan desafortunado que resultaba pillado in flagrante, el marido deshonrado podía tratarle como a un esclavo, es decir, podía matarle allí mismo; pero probablemente esto se debía a que el juramento equiparaba su situación a la esclavitud. Por último, un gladiador no podía ser soldado («los hombres infames no sirven en el ejército»), pero la gente escogía entre alistarse en el ejército y hacerse gladiador, así que el problema de incorporarse al ejército después de ser gladiador no era habitual; los pocos ejemplos de que disponemos son ejercicios retóricos de la elite, y únicamente para llamar la atención. En resumen, las ramificaciones prácticas que conllevaba ser declarado «infame» por el hecho de ser gladiador no afectaba a ningún aspecto importante de las vidas de la mayoría de ellos y, sin duda, no hacía disminuir el placer del público ni su entusiasta admiración por las estrellas del ruedo.

Estas discrepancias entre la supuesta infamia y la poca influencia que tenía en la gente corriente se aprecian muy claramente en los epitafios de los gladiadores. Son muy numerosos y aportan mucha información. Sin embargo, lo más asombroso es que los epitafios de los gladiadores son prácticamente los únicos correspondientes a ciudadanos supuestamente infames —encargados de pompas fúnebres, tratantes de esclavos, prostitutas, proxenetas y agentes de gladiadores— cuyo contenido y sentimiento no se distinguen de los de otras personas corrientes; tan sólo en los de los actores, otros artistas queridos por la gente y tildados de «infames» por la elite, se daba esta misma circunstancia. En otras palabras, los gladiadores no se esforzaban por ocultar su profesión, sino que más bien la situaban en primer plano. Esto se debe a que se sentían orgullosos de ella, y la admiración que causaba era mayor que cualquier supuesta mácula que teóricamente pudiera conllevar.

Que el estigma era fundamentalmente una invención de la elite se desprende de un revelador anuncio legal. El jurista Ulpiano dice que los luchadores del ruedo que no cobran no son objeto de infamia: «[…] aquéllos que luchan en el ruedo para demostrar su valor viril (virtus), y lo hacen sin cobrar, los hombres de la Antigüedad consideraban que no eran objeto de infamia» (Digesto 3.1.1.6). De manera que la preocupación fundamental no era la corrupción de la sangre, sino la corrupción de la dependencia: obligarse a hacer algo por dinero. Es prácticamente innecesario señalar que la gente corriente trabajaba siempre por dinero; sus vidas dependían de ello. No hay ninguna razón para pensar que tendrían que compartir la estrechez de miras de la elite en cuanto a estigmatizar a los gladiadores por ese motivo.

Para el gladiador esclavo que era liberado por un ciudadano romano durante su servicio, había un castigo más severo y con más implicaciones prácticas que la supuesta «infamia»: se le denegaba la ciudadanía romana que debería ir aparejada a su liberación. En este caso, la elite podía imponer el cumplimiento de su sentencia estigmatizadora, ya que liberar a un esclavo podía ser un procedimiento legal. Sin embargo, el esclavo, a diferencia del auctoratus, no se dedicaba a ejercer su oficio voluntariamente. Para el voluntario, cualquier sanción social de la que pudiera ser objeto por parte de personas que, o bien se dejaban llevar por la mentalidad de la elite, o bien les repugnaba realmente el derramamiento de sangre, era sin duda muy leve en comparación con la notoriedad, e incluso la fama, que adquiría automáticamente como consecuencia de la profesión escogida.

Durante su ejercicio, el gladiador estaba asociado a una familia, a menos que se tratase de un autónomo. La familia (literalmente «hogar») consistía en una organización en la que vivía y se entrenaba, la cual, en ocasiones, como sucedía en Pompeya, se alojaba en un edificio construido especialmente a tal efecto, y en otras consistía en que los gladiadores de una ciudad entrenaban y comían juntos. A pesar de que no es posible afirmar que el cementerio de gladiadores descubierto en Éfeso en 1997 fuese propiedad de una sola familia, el hecho de que 67 gladiadores y probablemente un luchador veterano que ejercía de entrenador —puede que incluso de patrono— fuesen enterrados juntos, sugiere que aquél podría ser el caso.

La familia, como sucedía en muchos otros aspectos de la vida de los gladiadores, se asemejaba a una organización militar. Había «rangos». Un novato que acababa de prestar juramento era un novicius. A medida que se iba entrenando adoptaba el sobrenombre de principiante, igual que sucedía en el ejército con los soldados rasos. Este «rango» se mantenía hasta después del primer combate, en el cual normalmente se enfrentaba con otro principiante. Sin embargo, esto no siempre era así. Una inscripción de Pompeya se refiere a un principiante que se enfrentó a un luchador experimentado, no una, sino dos veces, en los mismos juegos:

Marco Atilio, principiante, venció. Hilario, de la familia Neroniana, que había luchado 14 veces y había logrado 12 victorias, fue el derrotado. Marco Atilio, tras luchar una vez y vencer, volvió a vencer. Esta vez Lucio Raecio Félix, que había luchado y vencido 12 veces, fue derrotado. (CIL 410236)

He aquí otro ejemplo de triunfo precoz:

Espiculo, de la familia Neroniana, un principiante, mató a Aptoneto, un voluntario libre que había vencido anteriormente 14 veces. (CIL 41474, Pompeya)

Cuando, por así decirlo, el principiante se había ganado los galones, su carrera estaba asegurada. Un gladiador podía luchar mientras estuviera vivo y fuese rentable, ya fuese a través de un agente o bien, si era liberado, por su cuenta. Sin embargo, al menos en algunas ocasiones, los gladiadores retirados pasaban a ser entrenadores e incluso patronos; el viejo gladiador enterrado junto a los jóvenes en Éfeso parece ser un ejemplo de esto.

Las condiciones de vida podían estar o no a la altura de las expectativas. En algunos barracones vivían apretujados; los hombres dormían en catres o en el suelo sobre colchones. En otros casos, las condiciones eran probablemente mejores. Las dos residencias de gladiadores (ludi) que han perdurado hasta hoy, ambas en Pompeya, son relativamente espaciosas, no angostas, y al parecer las armas no estaban vigiladas. En otras palabras, los gladiadores que residían allí podían ir y venir a su antojo, y es evidente que al patrono no le preocupaba que los hombres se apoderasen de las armas e iniciasen una revuelta al estilo de la de Espartaco. La comida era abundante, si bien algo monótona: el plato favorito eran unas gachas ricas en carbohidratos llamadas sagina. Según Galeno estaba hecha de alubias y cebada —a veces a los gladiadores se los conocía por el sobrenombre de hordearii («los de la cebada»)—. Fuentes rabínicas mencionan también que las alubias eran un ingrediente básico de la dieta de los gladiadores. La combinación de cereales y alubias contribuía al desarrollo del cuerpo y de los músculos. El estudio forense de los huesos de los gladiadores encontrados en Éfeso confirma la dieta descrita por las fuentes antiguas; la intención era que los hombres ganasen volumen y aportarles grasa para proteger los huesos.

Los entrenadores, probablemente luchadores veteranos, les enseñaban los diferentes tipos de lucha, como el tracio o el secutor. También disponían de personal médico. El más famoso fue el médico/investigador Galeno, el cual empleó su experiencia tratando las heridas de los gladiadores para adquirir conocimientos sobre anatomía humana. En definitiva, la organización se asemejaba mucho a la de un campamento militar, si bien la comida de los gladiadores tenía fama de ser mejor.

Además de un entorno en el que entrenar, la familia aportaba una vinculación afectiva. Una inscripción del sur de España cuenta cómo una familia se ocupaba de enterrar a uno de sus miembros:

Aquí yace un gladiador que luchaba en una cuadriga llamado Ingenuo, del campo de entrenamiento galaico, de 25 años de edad, vencedor en 12 combates, germánico de nacimiento. Su familia erigió este monumento corriendo con los gastos. ¡Que la tierra descanse suavemente sobre ti! (CIL 227 362, Córdoba)

Otra inscripción de Esmirna señala que la familia hizo un fondo común y ayudó a uno de sus miembros a pagar los gastos de las exequias de su hijo pequeño. Otra más, en esta ocasión en Telmessos, corresponde a un gladiador que erigió una lápida en honor del compañero con el que compartió cuarto en la escuela de gladiadores (ludus).

Es imposible saber hasta qué punto los gladiadores se veían afectados por ese vínculo afectivo cuando tenían que enfrentarse a otro miembro de la familia. Cuando había 49 emparejamientos en una misma familia, resulta difícil creer que algunos amigos no tuvieran que enfrentarse entre sí:

¡Cuarenta y nueve emparejamientos! La Familia Capiniana luchará en Puteoli en los Juegos de Augusto, los días 12, 14, 16 y 17 de mayo. ¡Habrá toldos [sobre el ruedo]! (CIL 47994, Pompeya)

Algunos epitafios, sin embargo, sí que reconocen la inherente posibilidad de que hubiese conflictos internos en caso de que los miembros de una familia tuviesen que enfrentarse unos con otros. Louis Robert cita los ejemplos de Olimpo, cuya lápida señala que «perdonó la vida a muchos en el ruedo», y Ajax, «que salvó muchas almas». Estos sentimientos indican que aquellos hombres, y probablemente otros, luchaban con seriedad, pero no presa de una ira incontrolada y con sed de sangre; luchaban para vencer, no para matar, si podían evitarlo. Pero incluso suponiendo que las «reglas del combate», si se aplicaban de manera estricta, podían proporcionar un buen espectáculo y hacer que la pareja sobreviviese, siempre existía la posibilidad de que se produjese un error. Y, por supuesto, el mero hecho de pertenecer a la misma familia no garantizaba una relación amistosa con todos los compañeros gladiadores.

Rivalidad, orgullo, celos…, muchas emociones podían enfrentar a un miembro con otro. Indudablemente, las relaciones de amistad y rivalidad debían de ser muy complejas. A veces, el mejor amigo era un perro. Robert ha identificado perros en más de media docena de relieves funerarios de gladiadores. Anteriormente he citado el texto de Plutarco en el que afirma que la víspera del combate algunos gladiadores aprovechaban para encomendar a sus amigos el cuidado de sus mujeres y liberar a sus esclavos. En la Vida de Claudio, Suetonio señala que Claudio liberó a un essedario (un gladiador que luchaba sobre una cuadriga) que tenía cuatro hijos. Asimismo, existen muchas inscripciones que indican que los gladiadores, tanto esclavos como libres, tenían familias. A veces sus epitafios están escritos por compañeros o por otros hombres, pero lo más habitual, con mucha diferencia, es que sea una mujer quien hace la dedicatoria, frecuentemente empleando expresiones cariñosas. Si bien en otros aspectos los gladiadores se asemejaban mucho a los soldados, en éste eran muy distintos: las tumbas de los soldados casi siempre son erigidas por un varón, cosa lógica, dado que los soldados, a pesar de establecer relaciones frecuentemente, tenían prohibido contraer matrimonio. En este sentido, las dedicatorias de los gladiadores muestran claramente que pertenecían al mundo «normal» en lo que a la familia se refiere. De hecho, buena parte de los epitafios contienen los nombres de los hijos, así que la familia iba más allá de la esposa. Cabe señalar que el término contubernalis (compañera de tienda), muy habitual en las relaciones entre esclavos, los cuales no podían casarse legalmente, prácticamente no aparece en ninguna dedicatoria de gladiadores. Sí se encuentran, en cambio, los términos coniunx o uxor, los cuales hacen referencia a una esposa legal. No hay razón para no suponer este hecho: los gladiadores libres parecían sentirse cómodos utilizando estrictamente la terminología adecuada sólo para los hombres libres. A pesar del menosprecio por parte de los autores de la elite, no hay razón para considerar a estas mujeres como «fans de gladiadores» que iban pasando de uno a otro a medida que iban muriendo, las más rastreras, poco menos que avezadas prostitutas. La forma y los sentimientos expresados en los epitafios hacen imposible distinguirlos de los monumentos erigidos por otras personas corrientes. Si consideramos que un gladiador no sólo tenía el «atractivo físico» al que se refieren con insistencia las fuentes antiguas, sino un empleo estable que le proporcionaba premios en forma de dinero una o dos veces al año, y probablemente en cantidad considerable, no es de extrañar que algunos estableciesen relaciones permanentes y tuvieran hijos.

FIG. 31. Un gladiador y su perro fiel. En muchas lápidas de gladiadores éstos aparecen con un perro a sus pies. En medio de la tensión del entrenamiento y la rivalidad entre hombres feroces, tal vez un perro era el amigo en el que más se podía confiar.

Aunque buena parte del tiempo lo empleaban en los constantes entrenamientos, a buen seguro que los gladiadores disponían de tiempo libre, puesto que normalmente combatían sólo de manera esporádica. Un patrono inteligente seguro que buscaba la manera de que su inversión fuera rentable. Alquilar gladiadores como guardaespaldas era una de las opciones. Desgraciadamente, hay muy pocas menciones al respecto, y siempre relacionadas con la elite. Como muchos otros aspectos de su vida, el empleo de un gladiador fuera del ruedo sigue siendo un misterio.

Más allá de la familia de gladiadores y de la familia real, los gladiadores se relacionaban socialmente en asociaciones profesionales. Como en muchas otras organizaciones de este tipo, estos collegia ofrecían la posibilidad de reunirse para comer, discutir sobre temas profesionales, chismorrear y tal vez ahorrar para los gastos de un entierro decente. Existe un magnífico mosaico del norte de África en el que se muestra a un club de bestiarios reunidos en torno a una mesa. Las inscripciones dan testimonio de asociaciones de otros bestiarios, así como de un collegium de gladiadores retirados en Roma.

Muy poco se conoce de la actitud religiosa de los gladiadores. Este hecho resulta sorprendente, pues en una profesión con tanta mortalidad uno esperaría que existiera un gran interés por las divinidades que podían proporcionarles protección. Un gladiador hace una dedicatoria a Venus, pero esto a duras penas puede relacionarse con su actividad en el ruedo. Otro hace una dedicatoria a Marte, algo que parece lógico, ya que Marte era el dios de la guerra. Unos cuantos más hacen dedicatorias a Némesis. Esta diosa, según la mentalidad grecorromana, estaba muy relacionada con la diosa Fortuna y, como tal, era una divinidad a la que recurrir en las profesiones arriesgadas como era el caso del ejército y el ruedo. No obstante, es sorprendente que de las casi 250 inscripciones latinas que mencionan a Némesis, sólo tres, dos de bestiarios y una de un gladiador, hayan sido hechas por profesionales del ruedo; la inmensa mayoría proceden de soldados de diferente rango. Los testimonios de Grecia coinciden: Némesis aparece únicamente en cuatro o cinco documentos.

Mientras que los gladiadores realizaban sacrificios sangrientos para obtener la protección del mundo sobrenatural, sus coetáneos mortales consideraban a su vez que la sangre de los gladiadores podía utilizarse como un filtro mágico. El historiador romano Festo (55.3L) afirma que «el pelo de la novia se separaba con la lanza “célibe” que había sido clavada en el cuerpo de un gladiador muerto y luego echada a un lado». Evidentemente, se creía que la sangre de la lanza era una poción de fertilidad. ¿De qué otras maneras se obtenía la sangre? Lógicamente acudiendo a toda prisa a recogerla al lugar de la muerte. Tertuliano cuenta que la gente recogía la sangre en copas y se la llevaba:

Del mismo modo, aquéllos que, tras un combate en el ruedo, ávidos de sed de la sangre de los caídos, se llevan la sangre que brota a borbotones del cuello para usarla como cura para la epilepsia. (Apologeticum 9.10)

FIG. 32. Némesis. Los gladiadores y los bestiarios (ambos en la imagen), despiadados y fieros, estaban bajo la protección de la diosa de la venganza.

Dada la animadversión de Tertuliano por los juegos, sospecho que se trata de una exageración. Sin embargo, años antes, el escritor médico Celso escribió: «Algunos se han curado de la epilepsia con grandes dosis de la sangre caliente derramada de la garganta de un gladiador» (Sobre la medicina 3.23.7). Plinio el Viejo también recomienda la sangre para curar la epilepsia:

Los epilépticos beben la sangre de los gladiadores como si fuera el elixir de la vida […]. Creen que lo más eficaz es, de largo, tragarse la sangre caliente del hombre mientras da el último suspiro, poniendo sus labios directamente sobre la herida, extrayendo la esencia misma de la vida. (Historia natural 28.4-5)

Areteo de Capadocia describe exactamente lo mismo que Tertulianio: «¡He visto a gente sosteniendo una copa bajo la herida de un hombre al que acaban de matar salvajemente, y beber un trago de su sangre!» (Tratamiento de enfermedades crónicas 7.4.7-8). Además de asegurar la fertilidad y curar la epilepsia, la sangre de un gladiador era útil como poción para atraer a un amante:

Hechizo de amor realizado con la ayuda de héroes o gladiadores o aquéllos que han sufrido una muerte violenta. Toma un poco del pan que comes; pártelo en siete pedazos. Ve a donde héroes y gladiadores y quienes murieron de muerte violenta fueron asesinados. Recita el hechizo ante los pedazos de pan y tíralos. Recoge un poco de suciedad del lugar donde estás realizando el ritual y échala en la casa de la mujer a la cual deseas, vete a casa y ponte a dormir. (PGM 41390-98/Betz)

La cultivada aura de valor y violencia del gladiador no sólo hacía que su esencia fuera codiciada después de su muerte. Como curiosidad añadida hay que señalar que a algunas personas no les bastaba con la sangre, sino que también le sacaban el hígado: el médico y farmacólogo romano Escribonio Largo escribió que «algunas personas toman nueve pequeñas dosis del hígado de un gladiador muerto en combate» (De compositione medicamentorum 17). Dado que Largo había recomendado anteriormente el hígado de un ciervo muerto por un arma con la que previamente se hubiera matado a un gladiador, podemos suponer que la dosis de hígado de gladiador era también para la epilepsia.

Los gladiadores representan únicamente uno de los espectáculos preferidos por los romanos corrientes. Las representaciones teatrales, las carreras de cuadrigas o las competiciones atléticas formaban también parte de sus vidas. Sin embargo, la combinación de tremenda popularidad, peligro sangriento y los relativamente numerosos vestigios de la existencia de los gladiadores hace que estos ídolos del ruedo resulten especialmente interesantes. Las vidas de los luchadores libres y voluntarios eran extremadamente peligrosas, pero ese peligro era parte de su atractivo, junto con la fama y, posiblemente, la fortuna. Si se trataba de un esclavo, obviamente el gladiador no tenía elección, pero, incluso en ese caso, la posibilidad de obtener la libertad podía servir de motivación. En medio de todas las incertidumbres y riesgos, los hombres (y algunas mujeres) se forjaban una vida con amigos y familia incluso mientras se preparaban para los duelos en la arena. Trataban, de algún modo, como cualquier otro ciudadano grecorromano corriente, de hacer lo posible por triunfar en un mundo en el que llevaban las de perder.