FIG. 16. El ejército en guerra. Dos soldados avanzando, uno con la espada corta (gladius) preparada y el otro con su lanza (pilum).

6

Una vida en armas: los soldados

Legiones concentradas para aplastar la revuelta de los esclavos liderada por Espartaco; una feroz carga contra bárbaros iracundos… Las imágenes de soldados romanos están inextricablemente ligadas a las transmitidas por las novelas, el cine y la televisión. Sin embargo, aparte de los breves momentos de batalla, disciplina, matanzas, valentía y muerte, ¿cómo era la vida de un legionario romano? Las fuentes, aunque se ha recurrido a ellas profusamente, no permiten contar la historia del soldado corriente en un momento dado durante los primeros tres siglos de nuestra era. Sin embargo, es posible obtener una imagen compuesta basada en el material existente de ese periodo. Legiones concentradas, aulladoras hordas de bárbaros, valentía en la batalla…, todo eso existía, pero expondré el resto de la existencia de los legionarios con todas sus limitaciones, esperanzas, banalidades y emociones.

El soldado legionario, como otros romanos olvidados o invisibles, prácticamente nunca es tratado individualmente por las principales fuentes clásicas. Aparece en medio de la masa —«el ejército» o «una legión», o cualquier otro grupo—; tan sólo en situaciones excepcionales y frecuentemente con trazas de ficción, aparece un soldado de manera individual en las obras de los escritores de la elite. Para estos autores, por debajo de los mandos militares, el ejército es, salvo en muy raras ocasiones, una masa uniforme que interpreta su papel en el drama al que la elite denomina historia.

FIG. 16. El ejército en guerra. Dos soldados avanzando, uno con la espada corta (gladius) preparada y el otro con su lanza (pilum).

Cuando la elite se dignaba pensar en los soldados corrientes quería fijarse en los actos heroicos, pero al final acababa viéndolos mayoritariamente como un cuerpo peligroso, ignorante, de origen humilde y motivado por bajos instintos. Sin embargo, si tenemos en cuenta el nivel económico, social y cultural del soldado corriente, su vida, aunque podía ser dura y en ocasiones mortal, era en muchos sentidos una vida privilegiada, ya que el soldado gozaba de una estabilidad y unas ventajas a las que muy pocos hombres corrientes podían aspirar. Esto queda claro al examinar al soldado en sus propios términos.

Reclutamiento

La cifra real anual de reclutamientos era bastante pequeña. Al pensar en las legiones desperdigadas por todo el Imperio es fácil olvidar que el periodo de servicio era largo y las bajas de guerra mínimas; entre 7500 y 10 000 nuevos soldados al año habrían bastado para mantener la capacidad militar. Todos tenían que ser ciudadanos romanos; los libertos solamente eran reclutados para unas pocas unidades concretas, y, durante la época del Imperio, los esclavos tenían absolutamente vetado el acceso al ejército; de hecho, según afirma Artemidoro, si un esclavo sueña que es un soldado significa que será liberado, porque sólo los hombres libres podían formar parte de las legiones (Sueños 1.5). Sin embargo, el número de reclutas necesarios no es demasiado grande teniendo en cuenta que la población ciudadana en general se situaba en torno a los nueve millones de personas. Las legiones no disponían de la dotación de 6000 hombres necesaria sobre el papel, pero ello se debía a razones económicas, ya que no existen pruebas de que fuese difícil encontrar el número necesario de reclutas. Las pruebas de la existencia de reclutamiento forzoso durante el Imperio son escasas y se encuentran desperdigadas. Como señala el Digesto (16.4.10): «En su mayor parte, los soldados proceden del voluntariado».

Casi todos tenían entre 17 y 24 años; la edad de alistamiento habitual era probablemente de 20 años. A las fuentes de la elite les gustaba imaginar que todos eran marginados y miserables. Igual que la reina Isabel se refería a sus impresionantes soldados como «ladrones a los que habría que ahorcar», Tácito habla de hombres necesitados e indigentes que representaban la escoria de la sociedad y se incorporaban a filas (Anales 4.4). Para la elite, el duro mundo de la gente corriente y pobre sólo podía pintarse con pinceladas de desdén. En realidad, la mayoría de los soldados, por no decir todos, eran hombres jóvenes que se habían criado con sus familias, que habían aprendido un oficio, aunque sólo fuese el de agricultor, y que ahora estaban dispuestos a empezar una nueva vida. Como en su cultura la costumbre era que las mujeres se casasen jóvenes, durante la adolescencia, y que los hombres se casasen mayores, bien entrada la veintena, pocos reclutas habían formado una familia. La simplicitas (simpleza) y la imperitia (ignorancia) se consideraban cualidades positivas. Obviamente, no se buscaba a idiotas, pero una persona con pocas ideas propias podía modelarse mejor según fuera conveniente. Había excepciones, por supuesto. Incluso por lo que respectaba a los soldados corrientes, cierto grado de alfabetización podía ser deseable en un subgrupo de reclutas, ya que éstos ascenderían con más facilidad a cargos administrativos dentro de la legión (Vegecio 2.19).

Tanto los autores antiguos como los modernos han puesto el acento en la dureza del servicio. No obstante, la imagen de vida dura puede ser engañosa hoy en día si se toma al pie de la letra. Una vez descartada cualquier comparación entre las condiciones de vida del mundo grecorromano y las del mundo occidental a partir de 1800, está claro que, según los estándares de la Antigüedad, un soldado llevaba una buena vida. Incluso si un agricultor cambiaba su dura vida en el campo por la dura vida de soldado, trabajaba en condiciones mucho más halagüeñas que las que habría tenido nunca de haber seguido dedicándose a la agricultura, pues la vida militar mejoraba en gran medida los aspectos más duros de su vida anterior.

A la luz de esto, no resulta sorprendente que no hubiese escasez de reclutas. Como figura en un documento de Egipto, «si Aion quiere ser soldado, no tiene más que presentarse, ya que todo el mundo se está alistando» (BGU 71680).

Aunque algunos padres podían oponerse, la mayoría estaría de acuerdo con estos padres judíos que aparecen en una historia del Talmud y que parecen deseosos de que su hijo se aliste:

Un hombre llegó para alistar a un joven. El padre dijo: mira a mi hijo, un gran tipo, un héroe, mira qué alto es. La madre dijo también: mira a nuestro hijo, es muy alto. El otro respondió: a vuestros ojos es un héroe y es alto. No lo sé. Veamos si es alto. Lo midieron y resultó que era demasiado bajo y fue rechazado. (Aggadat Genesis 40.4/Isaac)

Generalmente se da por sentado que no era habitual que los padres quisieran que un hijo suyo se alistase en el ejército. Sin embargo, no hay razón para suponer que la actitud de estos padres fuera extraña o peculiar; de hecho, si esto era así, la fuente no aprovecha la ocasión para informarnos de ello. Por el contrario, esta mención casual muestra claramente que el servicio podía ser, y era, algo que los padres deseaban para sus hijos. Tanto los padres como el hijo eran conscientes de que las perspectivas de la vida civil eran en general extremadamente sombrías, y que el ejército era una luminosa alternativa en medio de aquella oscuridad.

Muchos jóvenes se sentían fácilmente atraídos por el servicio militar. Obviamente, no todos elegían esa opción. Dejar la granja o el negocio podía tener sus desventajas, ya que suponía cambiar lo conocido por lo desconocido, la estabilidad y el apoyo de la familia por una nueva vida en un entorno diferente. La familia podía oponerse. En una carta de Egipto, una mujer reprende a su marido por animar al hijo a convertirse en soldado:

En cuanto a Sarapas, mi hijo, no se ha quedado conmigo, sino que ha salido hacia el campamento para unirse al ejército. No hiciste bien al aconsejarle que se alistase en el ejército, pues cuando le dije que no lo hiciera, me contestó: «Mi padre me ha dicho que me una al ejército». (BGU 41097/Bagnall & Cribiore)

No se trataba sólo del factor emocional de la pérdida de un hijo; también estaba la dificultad práctica de pérdida a corto plazo de mano de obra en la casa y a largo plazo la pérdida del apoyo de un hijo durante la vejez. Podía ser que estuviese lejos de casa, si bien no necesariamente tenía que ser así, especialmente más avanzado el Imperio. Sin duda existiría una separación física del apoyo de la familia, e incluso habría una falta de noticias inmediatas a causa de la lentitud de la correspondencia. Cartas de Egipto nos muestran que los soldados destacados en zonas lejanas continuaban manteniendo los lazos familiares. Probablemente, la separación del hogar y de los allegados no era fácil al principio, o incluso durante los años de servicio. Apion, un egipcio alistado y destacado en la flota en Miseno, en Italia, expresó bien esta situación a pesar de no tratarse de un legionario:

Apion a Epímaco, su padre y señor, muchos saludos. En primer lugar, rezo porque tengas buena salud y seas siempre fuerte y afortunado, junto con mi hermana, su hija, y mi hermano… A mí me va todo bien. Así que te pido, mi señor y padre, que me escribas una carta, primero hablándome de tu bienestar, segundo sobre el de mi hermana y mi hermano, y tercero, para que pueda admirar tu escritura, pues me educaste bien. Mis mejores deseos a Capiton, a mi hermano y a mi hermana, a Serenila y a mis amigos. Te he enviado por Euctemon un retrato mío […]. (BGU 2423 = Campbell, n.º 10)

Los vínculos psicológicos con la familia impedían alistarse a más de un joven. Sin embargo, las recompensas que le esperaban eran potencialmente enormes, y muchos dejaron a su familia por una nueva vida. En un mundo aquejado de desempleo crónico, escasez de alimentos durante los últimos meses del invierno y riesgo de catástrofes físicas que podían trastornar el ritmo de vida, el ejército ofrecía el único empleo a tiempo completo, permanente y con un salario regular. Artemidoro aludió a esta realidad en su interpretación de un sueño:

Emprender una carrera como soldado augura negocios y empleo para los desempleados y necesitados, porque un soldado no está nunca desempleado ni necesitado. (Sueños 2.31)

La experiencia de este marino, salvado de la pobreza gracias al ejército, era compartida sin duda por los soldados:

Lucio Trebio, hijo de Tito, padre [dedicó este monumento]. Yo, Lucio Trebio Ruso, hijo de Lucio, nací en la más absoluta miseria. Luego serví como marinero junto al emperador durante 17 años. Fui licenciado con honores. (CIL 5938 = ILS 2905, Augusta Bagiennorum, Italia)

Ser soldado se consideraba una profesión tanto por el propio soldado como por el mundo civil. Cuando Pablo quiere poner ejemplos de gente que trabaja y merece ser pagada por ello incluye a los soldados.

¿Qué soldado va a la guerra a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién cuida de un rebaño y no se alimenta de su leche? (1 Corintios 9:7)

En las Sátiras (2.23-40) de Horacio aparece un soldado junto a un granjero, un posadero y un marinero como ejemplo de gente que trabaja duro y espera jubilarse. Las expectativas de beneficios materiales eran numerosas. En primer lugar estaba el salario. Un soldado ganaba al día aproximadamente lo mismo que un buen trabajador civil, pero trabajaba todo el año, mientras que el trabajador civil estaba a menudo sin empleo, pues eso era siempre lo habitual en el mundo antiguo. A pesar de cesaciones diversas y de los gastos, documentos de Egipto indican que los soldados llegaban a ahorrar el 25% de la paga anual. A medida que continuaba en el servicio, un soldado podía ascender de rango, y dicho ascenso llevaba aparejado un mayor salario, a veces 1,5 y a veces 2 veces más que la paga habitual; si uno era ascendido a centurión —cosa que hay que reconocer que era poco habitual— la paga era unas 15 veces mayor que la de un soldado raso. Por otra parte, bajo el emperador Septimio Severo, la paga de todos los soldados se duplicó. Si los soldados eran trasladados recibían un complemento por viaje (viaticum); si tenían que realizar una larga marcha recibían «dinero para los clavos de las botas» (clavarium), y el sobrante era ingresado en la caja de ahorros. Además había muestras de generosidad por parte del emperador reinante. Estos donativos se pagaban directamente a los soldados de manera proporcional según el grado alcanzado en el ejército. Además, a la muerte de un emperador, los soldados podían aspirar a recibir un legado. Por último, en el momento de licenciarse, al soldado se le pagaba una prima. Al principio se trataba de tierra, pero la falta de tierras adecuadas y las quejas de los soldados —que en el fondo se sentían engañados al recibir tierras pobres y lejanas— llevaron a que se sustituyeran por una prima económica. El dinero y la prima acumulados no estaban bajo el control del padre del soldado, de conformidad con una norma que se remontaba a la época de Augusto. De hecho, los juristas establecieron claramente que ser soldado significaba que el principal poder de un padre sobre su hijo quedaba drásticamente atenuado: cualquier dinero adquirido por un soldado como pago por su servicio quedaba fuera del control paterno. El padre no sólo no podía tener acceso al mismo, sino que podía ser legado independientemente de los deseos del progenitor. Esto otorgaba al soldado una independencia económica insólita para la población civil.

Aparte de las ganancias económicas, el soldado gozaba de privilegios especiales ante la ley. En su vida privada podía, como he señalado, otorgar testamento sin tener en cuenta los deseos paternos. En las relaciones interpersonales, la esencia de esos privilegios era que el soldado siempre se veía favorecido por las circunstancias en los procedimientos legales y judiciales. Los tribunales militares eran los únicos que tenían jurisdicción sobre los soldados; conocían sobre delitos cometidos entre soldados y sobre cualquier acto realizado por un soldado durante su servicio. Si un civil presentaba una denuncia contra un soldado, éste era juzgado en el campamento por un tribunal militar formado por centuriones. Además, cualquier civil que desease acusar a un soldado tenía que seguirlo; un soldado no podía ser juzgado in absentia. Tampoco podía ser convocado a un lugar lejano para prestar testimonio. Si un soldado estaba ausente en cumplimiento de sus funciones militares, no podía ser demandado. Si un soldado presentaba una denuncia contra un civil, el juicio se celebraba en un juzgado civil; sin embargo, el juicio del soldado tenía prioridad y tenía que celebrarse en una fecha determinada por él. Si un soldado tenía la mala fortuna de ser condenado por un delito grave, estaba exento de ser torturado o condenado a las minas o a trabajos forzados; en caso de tratarse de un delito capital, no podía ser ejecutado como un criminal común —ahorcado, crucificado o arrojado a las fieras.

Teniendo en cuenta todo esto, no resulta sorprendente que hubiera quienes viesen en el ejército una forma de eludir los problemas legales de su vida civil. Al fin y al cabo, era más fácil presentar una demanda o defenderse de la misma si se disfrutaba de privilegios militares. Un jurista del siglo III hace referencia a esta artimaña legal:

No todo aquél que se incorpora al ejército porque tiene un juicio pendiente debería ser separado del servicio, sino sólo aquéllos que lo hacen teniendo en mente el juicio y con el fin de tener ventaja frente a su adversario gracias a los privilegios militares. Una persona que se alista mientras se halla inmersa en un litigio debería ser examinada cuidadosamente: sin embargo, si renuncia al juicio cabe aplicársele la indulgencia. (Arrio Menander, Sobre la competencia militar 1 = Digesto 49.16.4.8)

Era lógico recurrir a ese tipo de chanchullos; falsear la posición privilegiada de los soldados era un camino muy tentador para tener éxito ante la ley.

El soldado también tenía algunas limitaciones legales; por ejemplo, no podía aceptar regalos o bienes que fueran objeto de litigio, no podía actuar como representante de terceras partes y no podía comprar tierras en la provincia en la que estaba cumpliendo su servicio (prohibición evidentemente eludida con frecuencia). Sin embargo, estas limitaciones eran poco importantes en comparación con las ventajas de que disfrutaba. Resulta fácil ver por qué no era difícil encontrar reclutas.

Alistamiento e instrucción

Al presentarse ante los oficiales de reclutamiento, éstos tomaban nota de los datos del recluta. Únicamente se registraba su nombre de pila, el nombre de su padre, el apellido (cognomen) si tenía, el distrito electoral, su lugar de nacimiento u origen y la fecha del alistamiento. Cabe resaltar que no se anotaba la edad. No obstante, la fecha del alistamiento era crucial, pues a partir de la misma se establecía el número de años de servicio necesarios para licenciarse. Esa fecha debía de ser una parte fundamental del historial del soldado, puesto que los militares fallecidos mencionaban el número de su stipendia —años de servicio— en sus lápidas con mucha más frecuencia que su edad.

Encontrar una mente no contaminada por ideas complejas (simplicitas) y sumida en la ignorancia (imperitia) era relativamente fácil. Otra cosa era encontrar reclutas con habilidades útiles. Herreros, carpinteros, carniceros y cazadores eran, según Vegecio (1.7), ejemplos de la clase de profesionales que podían ser útiles en el ejército; los hombres que llegaban al ejército ya formados eran altamente valorados.

Tras un periodo de prueba durante el cual los oficiales de reclutamiento determinaban si el recluta presentaba la actitud física y mental adecuada para convertirse en un buen soldado, éste era aceptado oficialmente. Se le otorgaba la «marca militar» —una señal indeleble o tatuaje en la mano— y era enviado a la legión, donde tenía lugar la instrucción básica durante los tres o cuatro primeros meses. Una vez iniciado en la legión, el soldado empezaba una nueva forma de vida.

Si llegaba siendo analfabeto, como sucedía en la mayoría de los casos, se encontraba con que la vida en el ejército estaba impulsada por el papeleo hasta extremos asombrosos. Se llevaban todo tipo de registros diarios y anuales y era necesario que algunos soldados supieran leer y escribir. Especialmente si uno quería prosperar, era fundamental que supiese leer, escribir y sumar. Vegecio (2.19) señala que los reclutas alfabetizados estaban muy solicitados:

El ejército necesita que todos sus reclutas sean hombres altos, robustos y con empuje. Sin embargo, dado que en las legiones hay muchas unidades administrativas que necesitan soldados alfabetizados, se prefiere a aquéllos que sepan leer, contar y calcular. Pues en la legión, el registro, ya sea de obligaciones, tareas militares o finanzas, se anota diariamente, incluso con más cuidado que los impuestos en especie o los registros de diferentes tipos del mundo civil.

En Vindolanda, cerca del Muro de Adriano, se hallaron tablillas escritas que, gracias a encontrarse en un entorno inusualmente propicio para su conservación, todavía podían leerse. Esas tablillas reflejaban que no sólo los jefes de unidad como los centuriones y los decuriones estaban alfabetizados, sino también los soldados rasos. Un experto llega incluso a afirmar que ello es una prueba de que el alfabetismo en el ejército era superior al de la población civil. Si un soldado era analfabeto, podía aprender durante el servicio. Para éstos, una rudimentaria alfabetización «militar» era probablemente lo máximo a lo que podían aspirar; el mundo alfabetizado, literario y culto de los altos mandos seguía siendo inaccesible para ellos.

Diariamente había comida suficiente. No había personal civil, excepto, quizás, las familias de los oficiales y de algunos soldados (véase más adelante). La presencia de ladrones de poca monta y de gamberros que constituían una lacra en las ciudades no existía en absoluto; si se producía algún pequeño delito, éste era entre soldados. Pero es tal vez en las condiciones sanitarias, la asistencia médica, el ejercicio y la preocupación general por la salud donde más beneficiada se veía la vida de un soldado. En el ejército, cada campamento importante disponía de un complejo de baños que ofrecía un lugar para hacer ejercicio menos estructurado, así como mantener ciertos hábitos higiénicos. Las letrinas con cisterna de agua eliminaban los excrementos, teniendo la precaución de depositarlos en un río o lago alejados del lugar en el cual se recogía el agua para el consumo de la legión. Vegecio escribe:

Ahora advertiré de algo en lo que hay que fijarse a toda costa: cómo proteger la salud del ejército… El ejército no debería utilizar agua insalubre o cenagosa, pues beber agua en malas condiciones es como tomar veneno y hace enfermar a los que la toman. Y, por supuesto, cuando un soldado corriente cae enfermo, todos los oficiales, desde el mando más alto al más bajo de la legión, deberían hacer todo lo posible para que se recupere mediante la dieta y la atención médica adecuadas. Pues será malo para los soldados tener que afrontar las exigencias de la guerra y de la enfermedad. Pero hay que señalar que los expertos militares están de acuerdo en esto: el ejercicio diario hace más por la salud de los soldados que cualquier cosa que puedan hacer los médicos. (Compendio de técnica militar 3.2)

A pesar de que los objetivos de Vegecio no siempre se lograban, el soldado estaba mejor alimentado y vivía en un entorno claramente más limpio, mejor aireado y mejor equipado que el grueso de la población.

La vida en el campamento

La mayor parte del tiempo, la vida en el ejército se compone de una rutina consistente en dormir, comer, tareas (faenas sencillas diarias en el campamento) e instrucción. Era crucial que la legión operase eficazmente como una unidad y obedeciese a los mandos incondicionalmente. Esto se conseguía mediante ejercicios constantes. Los reclutas estaban obligados a realizar instrucción dos veces al día; los soldados veteranos sólo una. Durante la misma, los soldados aprendían a moverse unidos practicando marchas y maniobras; aprendían a utilizar las armas, el escudo, la espada y la lanza; incrementaban su resistencia marchando diariamente grandes distancias acarreando grandes pesos. Aparentemente se encargaban también de sus condiciones de salubridad, manteniendo las letrinas en buen estado y cosas por el estilo.

El cuartel les proporcionaba un lugar donde vivir. Los soldados vivían juntos en sus unidades. Cada barracón disponía de una habitación más grande que el resto con una antecámara para el centurión, y entre ocho y diez habitaciones para un contubernium de ocho hombres. Cada contubernium estaba dividido en una antesala y un dormitorio. Es sabido que un centurión podía tener a su pareja (y, presumiblemente, a sus hijos) viviendo con él en el campamento; aunque hay pruebas de que algunos soldados también lo hacían, la norma habitual es que en los campamentos hubiera solamente hombres; las «esposas» y la familia vivían fuera y los soldados, que tenían que vivir en el campo, las visitaban con regularidad.

Esta forma de vivir podía parecer un tanto apretujada, pero probablemente ofrecía la misma privacidad que las condiciones de vida de la mayoría de la gente corriente. El sentimiento de camaradería inherente a la vida comunitaria se veía potenciado por el hecho de que la unidad preparaba su propia comida y sus miembros comían juntos. No había comedor ni cocina principal, a excepción tal vez de los hornos donde se cocía el pan. La asistencia médica para la población romana en general era más bien azarosa. El primer recurso ante cualquier dolencia eran las curas caseras, ya fuese a manos de miembros de la familia o de «expertos» de la comunidad. Los médicos eran profesionales a los que había que pagar; aunque la elite recurría a ellos con mucha frecuencia, el acceso a los mismos era limitado para gran parte de la población. En el ejército, sin embargo, la pérdida de personal a causa de heridas o enfermedades se tomaba muy en serio. Como sucede en los ejércitos modernos, se producían más bajas a causa de problemas físicos que de la propia guerra. Tenía que haber médicos disponibles para tratar heridas, pero lo más habitual era que las enfermedades y heridas se produjesen durante el cumplimiento del deber no relacionado con la guerra.

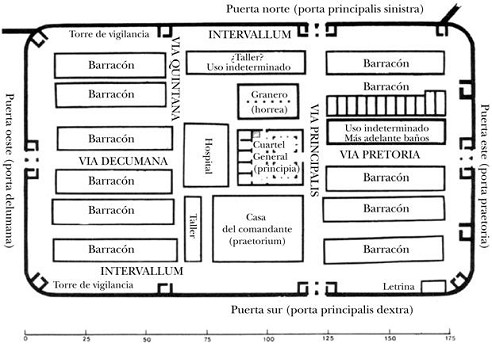

FIG. 17. Un fuerte romano. Este plano del fuerte de Housesteads en el Muro de Adriano, en el norte de Inglaterra, está organizado de manera típica. Los barracones de los soldados están a la izquierda y a la derecha; el puesto de mando está en la parte inferior central.

Aunque la práctica médica era una curiosa mezcla de técnicas invasivas (cirugía, etc.), procedimientos dolorosos, curas caseras (dieta, ejercicio, dormir adecuadamente, etc.), drogas y oraciones, era lo mejor que el mundo romano podía ofrecer. Un médico cualificado tenía al menos más probabilidades de diagnosticar correctamente una dolencia y, por tanto, de incrementar las probabilidades de aplicar un tratamiento eficaz. Supongo, aunque no es posible probarlo, que más hombres sobrevivían gracias a ser tratados por médicos que si se los hubiera abandonado a su suerte.

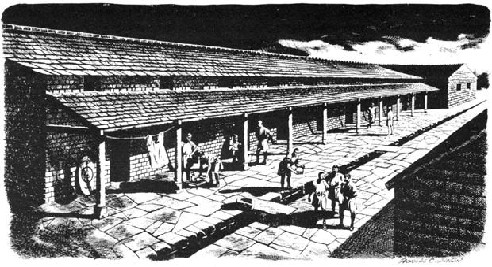

FIG. 18. La vida en el fuerte. Éste era el aspecto de los barracones de los soldados.

Como muestra el pasaje de Vegecio citado anteriormente, la primera defensa frente a la enfermedad era una buena dieta, ejercicio, higiene y salubridad. El rancho era sencillo, pero lo más saludable posible. La dieta de los soldados era más variada y nutritiva de lo habitual: era altamente calórica gracias a los 880 gramos diarios de trigo sin moler, complementados con 620 gramos de verduras y legumbres, fruta, queso y pescado. Los cereales eran saludables y podían almacenarse fácilmente durante largos periodos de tiempo. El preferido era el trigo, aunque también se podía recurrir a la cebada si era necesario, y también como castigo. Se podía moler y preparar en forma de gachas o cocerlo en hogazas en el campamento o en forma de pequeñas galletas en campaña.

A pesar de que la carne no era nunca una pieza principal de la dieta romana, la arqueología ha demostrado que también se consumía bastante, probablemente más que la media; formaba parte de la dieta especialmente cuando se celebraban sacrificios durante las festividades y días señalados. También existen pruebas de que se mataban y consumían animales domésticos, de que se pescaba pescado y marisco y de que se cazaba. También disponían de verduras y legumbres. El vino, por supuesto, era un producto básico, y la comida se condimentaba con sal.

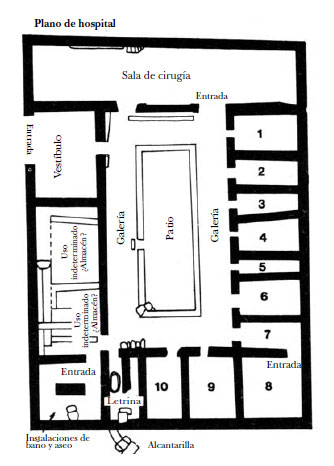

FIG. 19. Hospital en el fuerte de Housesteads. Una buena atención médica para los soldados era una parte importante de su cuidado, puesto que las enfermedades y los accidentes eran mucho más mortales que las ocasionales refriegas o batallas.

Igual que al resto de los romanos corrientes, a los soldados les gustaba reunirse para hacer vida social. La unidad básica, la centuria, constituía un grupo natural, cohesionado, tanto a nivel básico —la unidad de ocho personas del barracón— como en el grupo en sentido amplio representado por la centuria en sí. En los ejércitos que se desplazaban con cierta regularidad, o vivían en cuarteles temporales, la movilidad implicaba que las redes sociales amplias se formasen más lentamente. Sin embargo, a partir del siglo I d. C., la época de los emperadores Flavios, el ejército fue volviéndose cada vez más sedentario. Las legiones eran destacadas con mayor frecuencia en campamentos permanentes. En estos asentamientos surgían asociaciones de todo tipo formadas por soldados y oficiales. Esto no resulta sorprendente, ya que, como he señalado al describir la vida de los romanos civiles, a la gente le gustaba reunirse en asociaciones con otras personas con las que compartían algún interés, ya fuese religioso, geográfico o comercial. Las autoridades militares mantenían una actitud ambivalente ante estas asociaciones, igual que sucedía con las autoridades civiles ante los grupos organizados que se formaban en sus ciudades. Siempre existía la sospecha de que durante las reuniones se tramaban actividades antisociales, cuando no absolutamente perversas. Marciano, jurista experto del siglo III d. C., señalaba que los soldados corrientes no podían formar parte de asociaciones:

Por orden del emperador, se decreta que los gobernadores de las provincias no autoricen las asociaciones fraternales en general y, en particular, que no permitan a los soldados formar asociaciones en el campamento. (Digesto 47.22.1 pr.)

Basándome en la tradicional desconfianza de las autoridades hacia los grupos organizados, considero que este aviso refleja una prohibición que viene de lejos, no algo estipulado recientemente. Presumiblemente, esta reiteración de la prohibición indica que las asociaciones ya estaban ampliamente extendidas entre los soldados corrientes, a pesar del hecho de estar formalmente prohibidas. La conclusión más sencilla es que las asociaciones de soldados se fueron desarrollando en el ejército a medida que éste se fue volviendo cada vez más sedentario después de la época de los Flavios; que a los altos mandos no les gustaba, pero que continuaron de todas formas, a pesar de los repetidos intentos de ponerles coto, como se desprende del aviso del Digesto anteriormente citado.

En cierto sentido, el propio ejército era la «asociación» del soldado corriente. Para los soldados, los baños eran un lugar de ocio y relajación fuera del cuartel. Cada campamento tenía sus propios baños; algunas veces estaban situados dentro del mismo, pero lo más habitual era que estuviesen en el exterior. Además de los beneficios higiénicos del baño (probablemente en entredicho a causa del agua insalubre), el ambiente social reproducía la importancia de los baños en la vida civil. Los soldados corrientes podían acudir a ellos, charlar con amigos y generalmente holgazanear; era un importante lugar de relajación y desconexión de la rutina del campamento, y los soldados disfrutaban el tiempo que pasaban allí.

El soldado tenía un seguro social de dos tipos. En primer lugar, se le obligaba a entregar una parte de su paga y de los donativos especiales en metálico, cuyo montante se le reintegraba al licenciarse o, en caso de muerte en cumplimiento del deber, se entregaba al padre o heredero. Por otro lado, los soldados estaban obligados a contribuir con una cantidad indeterminada a un fondo funerario personal administrado por la legión (Vegecio, 2.20).

Más allá de los recursos del campamento y de las asociaciones, los soldados también tenían acceso a los asentamientos que se levantaban cerca de cada fortaleza y campamento de legionarios. Estos canabae tenían muchas funciones importantes, pero, en la vida un tanto rutinaria de un soldado, una de las atracciones principales eran los bares y los prostíbulos (a menudo compartiendo espacio). Aquí era posible que un soldado, al que técnicamente se le prohibía contraer matrimonio, tuviese a una mujer como «esposa» o simplemente como «amante» (focaria), así como una familia y, en ocasiones, incluso un esclavo o dos, tema que trataremos en detalle más adelante. No está claro con qué regularidad se mantenía el contacto. Probablemente, los soldados podían abandonar el campamento durante las festividades, las cuales tenían lugar con bastante frecuencia, pero no había un día libre establecido ni existía un permiso habitual para vivir en el exterior. Fuese como fuese, la amplitud de los canabae indica claramente que eran muy frecuentados. Ocupaban una parte importante de la vida del soldado, tuviese o no «familia», que mitigaba lo que sobre el papel parecía una existencia totalmente aislada en el campamento.

También se podía romper con la rutina si se era enviado con un destacamento a realizar tareas policiales en una ciudad o en una zona rural, a comprar o adquirir suministros para el campamento o a realizar algún cometido especial como escoltar a un dignatario por tierras peligrosas. Estos servicios eran atractivos, puesto que suponían una novedad y ofrecían oportunidades para interactuar con la población civil y explotarla.

Otros aspectos de la vida militar

Una vez en el ejército, el soldado tenía la oportunidad de aprender un oficio, ya que la maldición de todos los ejércitos es el tiempo libre y el ejército romano no era una excepción a la hora de intentar mantener ocupados a sus soldados. Lucio Mario Vitalis se incorporó a la guardia pretoriana a la edad de diecisiete años y, a pesar de saber ya leer y escribir, su intención era aprender un oficio:

Yo, Lucio Mario Vitalis, hijo de Lucio, viví 17 años y 55 días. Tuve éxito en los estudios y convencí a mis padres de que debía aprender una profesión. Había abandonado Roma con la guardia pretoriana del emperador Adriano cuando, mientras trabajaba duramente, las parcas me envidiaron, me atraparon y me llevaron de mi nueva profesión a este lugar. María Marquis, mi madre, erigió este monumento en honor de su maravilloso y desdichado hijo. (CIL 68991 = ILS 7741, Roma)

Parte del atractivo del ejército era que, al aprender nuevas habilidades, el soldado podía aspirar a ser ascendido y obtener un rango más alto, mayor responsabilidad, un sueldo más elevado y ser eximido de las tareas diarias. Hay muchas inscripciones que dejan constancia de carreras militares, a veces simples y a veces extensas, con ascensos y traslados de un lugar a otro a lo largo y ancho del Imperio. Algunos hombres eran reclutados y podían pasar directamente a rangos más altos y a ser centuriones; en otros casos, los soldados corrientes ascendían a lo largo de su carrera. A veces, sin embargo, la muerte impedía el codiciado ascenso:

[…] un ayudante de la centuria de Lucilo Ingenuo, que esperaba ser ascendido a centurión y murió en un naufragio, yace enterrado aquí. (ILS 2441, Chester, Inglaterra)

El ascenso no sólo se lograba por méritos propios. El soldado tenía que conseguir dos cosas: cartas de recomendación y sobornos. De hecho, los sobornos estaban a la orden del día, como muestra una carta de Claudio Terenciano:

Te ruego, padre, que me escribas de inmediato acerca de tu salud diciéndome que estás bien. Estoy ansioso por saber cosas de casa. Si Dios quiere, espero vivir austeramente y ser trasladado a una cohorte. Sin embargo, aquí no se consigue nada sin dinero y de nada sirven las cartas de recomendación si uno no se espabila. (P. Mich. 8468 = Campbell, n.º 43)

A pesar de los avatares de la vida, los sobornos y las influencias, los ascensos eran una parte excepcionalmente importante del atractivo de la vida militar. A los ojos del mundo civil, un soldado mejoraba su posición de manera imposible para quien no se alistaba. Artemidoro da testimonio de ello, ya que dice que soñar que se es un soldado augura «que se está bien considerado» (Sueños 2.31). Este hecho era reconocido por la ley, ya que los soldados estaban exentos de los cada vez más onerosos deberes locales que se exigían a los civiles a medida que avanzaba el Imperio. Y no sólo eso, el soldado adquiría gran prestigio porque era el representante local del poder imperial, y porque sólo él estaba equipado profesionalmente con armas de calidad y había sido adiestrado para su uso. El distintivo de su posición era el cinturón de la espada; su uniforme y su equipación anunciaban su especial categoría y función.

La misma posición de poder y privilegio que causaba respeto e incluso envidia, podía provocar también hostilidad. Los civiles podían odiarle al mismo tiempo que lo temían; el resultado final era el mismo. La literatura de la elite y la popular se refieren repetidas veces a la actitud autoritaria de los soldados y a la mezcla de resentimiento y miedo que ésta inspiraba en la población civil; con toda probabilidad, muchos soldados se aprovechaban de su poder para intimidar, extorsionar y aterrorizar a su antojo. El sentimiento de la Historia Augusta era tal vez demasiado optimista:

Un soldado no ha de causar temor mientras vaya vestido correctamente, bien armado, calce botas resistentes, y tenga algo en el monedero. (Vida de Severo Alejandro 52)

El jurista Ulpiano, por ejemplo, supone que los soldados tratarán de robar a la población civil. Proliferaban las requisiciones improcedentes. Los patéticos intentos de frenar esta situación eran ineficaces, aunque bienintencionados. He aquí un ejemplo de Egipto:

FIG. Figs. 20-23. Soldados corrientes. Estos hombres que servían a lo largo de la frontera del Imperio, se muestran en sus lápidas adornados con el típico armamento (el pilum o lanza arrojadiza, el gladius o espada corta, el scutum o escudo, y el sagum o manto). La espada y su cinturón eran el símbolo más poderoso de su categoría y autoridad.

Marco Petronio Mamertino, prefecto de Egipto, declara: He sido informado de que muchos de los soldados, mientras viajan por el país, requisan sin certificado barcas, animales y personas más de lo que corresponde, apropiándose en ocasiones de todo por la fuerza, y en otras por orden del oficial de mando como favor o deferencia. A causa de esto, personas privadas se ven sometidas a arrogancia y abusos y el ejército es criticado por su avaricia e injusticia. Yo, por tanto, ordeno al mando y a los secretarios reales que no proporcionen absolutamente a nadie autorización para viajar sin un certificado, tanto si viaja por río o por tierra, bien entendido que castigaré severamente a quien, tras este edicto, sea sorprendido dando o cogiendo alguna de las cosas mencionadas […]. (PSI 44 = Campbell, n.º 293)

El alojamiento forzoso (como se señala, por ejemplo, en la carta 10.77-78 de Plinio a Trajano) era una forma de abuso habitual, igual que lo eran el chantaje, la extorsión y otros métodos para obtener dinero de la población civil para uso personal. Cuando los soldados le preguntan a Juan el Bautista qué deberían hacer para ser buenos, él les responde: «No abuséis de la gente, no hagáis denuncias falsas y contentaos con lo que os pagan» (Lucas 3:14). ¡En Egipto un hombre anotó sobornos considerables en sus libros de contabilidad como «gastos de empresa»!

Un ejemplo más gráfico y de mayor envergadura de un soldado abusando de su autoridad lo encontramos en la novela de Apuleyo, El asno de oro (9:39-42). Un jardinero cabalga por una carretera de Tesalia a lomos de Lucio, el hombre convertido en asno que protagoniza la novela. Un centurión que viaja solo en dirección contraria se encuentra con ellos. En el encuentro inicial, el soldado legionario es reconocido tanto por su uniforme (habitus) como por su porte (habitudo). Se comporta altiva y arrogantemente (superbo atque adrogant sermone), dirigiéndose al jardinero en la lengua oficial del ejército, el latín, aunque se encuentran en una zona de habla griega, y bloqueándole el paso. Exige su derecho a requisar el transporte y se apropia del asno para cargar el equipaje y el equipo de su unidad. El centurión se siente ofendido al ver que el jardinero intenta pasar a la fuerza y que no le puede responder en latín; muestra su arrogancia innata (familiarem insolentiam) y recurre inmediatamente a la violencia, golpeando al jardinero con su bastón de centurión y tirándolo al suelo. El jardinero reconoce claramente la desigualdad de fuerzas y trata de aplacar al soldado mostrándose obediente (subplicue) y aduciendo que no entiende el latín. El soldado repite que requisa el asno por razones de Estado y empieza a conducirlo hacia su fuerte. El jardinero trata de nuevo de suplicar, se dirige al soldado en tono servil y le ruega que sea más amable. Todo en vano. De hecho, las súplicas del jardinero no hacen más que incrementar la violencia del soldado, el cual se dispone a matarlo golpeándole más con el bastón. Pero el jardinero se enfrenta al soldado y lo golpea hasta dejarlo medio muerto y, a continuación, se dirige a la ciudad más próxima. El soldado se recupera y consigue la ayuda de otros soldados, los cuales, a su vez, convocan a los magistrados civiles de la ciudad para que encuentren y ejecuten al jardinero por haber atacado al soldado; los funcionarios están motivados por el miedo a los superiores del soldado si no actúan. El jardinero es arrestado por los magistrados y es encarcelado a la espera, probablemente, de ser ejecutado sin juicio a instancias del soldado. El soldado queda impune, a pesar de su extremada violencia contra el jardinero. Carga a Lucio con su material militar, exhibiéndolo claramente para aterrorizar a cualquiera con quien se cruce en el camino (propter terrendos miseros viatores), y avanza hacia la siguiente ciudad, donde irrumpe en casa de un magistrado para alojarse en ella en lugar de quedarse en una posada. Así que en este encuentro se aprecian los perjuicios que sufrían los civiles por parte de la soldadesca: arrogancia contra la que no había escapatoria, alojamiento forzoso en sus casas, requisiciones no autorizadas, violencia frente a la cual no había defensa eficaz, y manipulación del sistema judicial civil a su favor.

Un episodio de la novela de Petronio muestra un comportamiento arrogante parecido. Encolpio, abandonado por su amante Gitón, se ciñe la espada y sale en busca de venganza.

Mientras iba a toda prisa me vio un soldado, una especie de estafador o rufián, y me dijo: «Eh, compañero soldado, ¿cuál es tu legión? ¿Quién es tu centurión?». Cuando mentí osadamente acerca de mi centuria y legión, el tipo dijo: «Venga hombre, ¿los soldados de tu ejército van por ahí con calzado elegante?». Mi cara y mis temblores me delataron. «¡Entrégame tu espada o será peor para ti!» Desposeído, me quedé sin espada y sin venganza. (Satiricón 82)

Desde la perspectiva del soldado, por tanto, pertenecer al ejército fomentaba un sentimiento de superioridad sobre la población civil y una sensación de poder que podía, al mismo tiempo, justificar y disculpar casi cualquier exceso. Para esto no había más control que el autodominio (sin duda extremadamente ineficaz) y las infructuosas protestas de los funcionarios romanos, por ejemplo:

El gobernador de una provincia debe asegurarse de que las personas de recursos limitados no sean tratadas injustamente al privarlas de su única lámpara o de un pequeño mueble para ser usados por otros con el pretexto de la llegada de oficiales o soldados. El gobernador de la provincia se asegurará de que no se autorice ninguna acción que favorezca a personas que reclamen ventajas injustas en virtud de su pertenencia al estamento militar. (Digesto 1.18.6.5-6)

La arrogancia descrita por Apuleyo formaba parte del hecho de ser soldado. Al ser miembro de un grupo aislado, responsable únicamente ante sus oficiales superiores, los cuales probablemente eran cómplices, el soldado se aprovechaba de su posición de poder en un mundo en el que el ejercicio del poder era la única forma de hacer las cosas, o de impedir que te las hicieran a ti. Para un soldado, esto era sin duda un aspecto positivo de su profesión.

Una actividad fundamental entre los soldados que no se menciona en las historias de Apuleyo y Petronio es el soborno. Probablemente, el pobre jardinero no estaba en situación de sobornar al soldado; sin embargo, muchos otros miembros de la sociedad civil sí lo estaban. En la historia de la Pascua de Resurrección, los soldados son sobornados:

Mientras ellas iban de camino, algunos de los guardias fueron a la ciudad a contar a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Ellos se reunieron con las autoridades judías y acordaron dar a los soldados una buena cantidad de dinero, junto con esta orden: «Decid que mientras dormíais vinieron de noche sus discípulos y robaron el cuerpo de Jesús. Si esto llega a oídos de Pilato, nosotros lo calmaremos y os evitaremos molestias». Los soldados recibieron el dinero y siguieron las instrucciones. Esta mentira corre entre los judíos hasta el día de hoy. (Mateo 28:11-17)

Los soldados suponían que aceptar sobornos formaba parte de sus privilegios y constituía un complemento de su paga, ignorando generalmente el consejo de Juan el Bautista citado anteriormente de no aceptar más de lo debido y contentarse con lo que les pagaban.

Soldados, mujeres y matrimonio

El aspecto más controvertido de la vida militar, tanto para los soldados corrientes en la Antigüedad como para los estudiosos modernos, era la llamada «prohibición matrimonial». Augusto había promulgado dos leyes cuyo contenido era igualmente conflictivo. Por un lado, la Lex Papia Poppea incentivaba la formación de familias y la concepción de hijos. Por otro, una ley o decreto de nombre desconocido prohibía a los soldados contraer matrimonio, impidiéndoles así formar una familia legítima. Esta yuxtaposición de medidas revela dos objetivos contrapuestos para la organización de la comunidad romana en la época de Augusto.

A principios y mediados de la República, el ejército se nutría de las familias y sólo para un servicio temporal. El ideal del soldado-campesino estaba arraigado en la práctica y la leyenda: el campesino que abandona su casa, su familia y sus campos para servir a la comunidad, a veces en lugares muy lejanos, durante mucho tiempo, y luego regresa de nuevo al arado. Este hecho se fue convirtiendo más en mito que en realidad durante el siglo II a. C., y cada vez eran menos los campesinos que se alistaban, servían en el ejército y luego volvían a casa. Por el contrario, cada vez estaban más ligados a sus generales y a las recompensas que recibían tras las batallas y las grandes campañas. Culminando en las guerras civiles de Pompeyo, César, Octavio y Antonio, los soldados pasaron a representar el desgarro de la comunidad más que su piedra angular.

FIG. 24. Un soldado y su mujer representados en su lápida; su hijo aparece delante, asiendo una espada, por lo que probablemente también se trataba de un soldado.

FIG. 25. La familia numerosa de un soldado. Esta lápida es posterior a la abolición de la prohibición del matrimonio a principios del siglo III d. C. En ella se lee: «A los poderes del mundo de las tinieblas. Aurelia Ingenua, la hija, erigió este monumento a sus expensas en honor de sus amados padres, Aurelio Máximo, veterano de la Segunda Legión Auxiliar, su padre, y Aelia Prima, su madre; así como para Aelia Resilla, su abuela. Aurelio Valens, soldado de la Segunda Legión, también dedica esta lápida a sus queridos suegros».

Ante esta situación, Octavio Augusto se dio cuenta de que tenía que controlar al ejército como fuera para impedir que continuara siendo la apisonadora que, de hecho, le había llevado al poder. Lo llevó a cabo desde un punto de vista organizativo controlando, personalmente o por medio de lugartenientes de confianza, el reclutamiento, el despliegue y los mandos de prácticamente todas las legiones de las provincias; esto supuso básicamente la eliminación de la capacidad de otros de levantar un ejército en su contra.

Además de eliminar la posibilidad de que nuevos señores de la guerra se alzaran contra él, Augusto tuvo también que hacer frente a las expectativas de los soldados de obtener recompensas de sus generales, las cuales habían aumentado enormemente gracias a las promesas de primas como incentivo para el servicio durante las guerras civiles de los primeros quince años de su mandato. Tras desactivar a gran número de esos soldados pagándoles la liquidación en dinero y tierras, se dio cuenta de que la nueva comunidad que había previsto no podía permitirse ni política ni financieramente continuar aceptando que los soldados se dedicasen básicamente a chantajearle para conseguir enormes, costosas e impredecibles recompensas por sus servicios. Su solución fue romper claramente con el mito del campesino-soldado y establecer la separación de la familia militar y la familia civil como base del reclutamiento, de la organización y de la fidelidad del futuro ejército. Artemidoro capta exactamente lo que está sucediendo en su interpretación del sueño «emprender la carrera de soldado»:

Alistarse como soldado o servir en el ejército augura la muerte para quienes padecen cualquier clase de enfermedad, pues un hombre que se alista cambia de vida por completo. Deja de ser un individuo que toma sus propias decisiones y emprende una vida nueva, dejando atrás la anterior. (Sueños 2.31)

En realidad, la Lex Papia Poppea y la reforma militar de Augusto ofrecían la misma solución: recrear o crear una unidad básica de vida y responsabilidad tanto en la esfera civil como en la militar.

Este nuevo ejército (nunca concebido abiertamente como tal, por supuesto) tenía todo aquello de lo que carecía el que Augusto había conocido en su juventud. Crear las unidades dejó de ser un proceso que trastocaba la familia civil a causa de reclutamientos obligatorios habituales; los entre 20 y 25 años de servicio de un soldado significaban que sólo era necesario reclutar a alrededor de 7500 nuevos soldados cada año entre los ciudadanos de Roma. Los soldados reclutados sólo le debían fidelidad a él, ya fuese directamente o a través de sus lugartenientes. Existía un sistema de recompensas establecido que incluía las vías de ascenso, la paga habitual y la exención de tareas, eliminando la predisposición a las gratificaciones y las expectativas generadas por las mismas. El compromiso general con el deber militar se aseguraba apartando a los soldados de las expectativas civiles y favoreciendo que acudiesen a sus compañeros en busca de apoyo y relaciones sociales en lugar de a las familias civiles. A menudo eran apartados de su tierra natal y de sus familias, permaneciendo alejados durante muchos años, en muchas ocasiones durante el resto de sus vidas. La prueba más clara del éxito de este proceso es el gran número de dedicatorias funerarias de unos soldados a otros. He aquí dos ejemplos:

Aquí yace Gayo Julio Reburro, soldado de la Séptima Legión, Gemela y Afortunada, nacido en Segisama Brasaca, tras haber vivido 54 años y haber servido durante 24. Licinio Rufo, soldado de la misma legión, le dedica esta lápida. (CIL 24157, Tarragona, España)

En memoria de Aurelio Vitalis, soldado de la Tercera Legión Flavia, el cual sirvió durante 7 años de los 25 que vivió. Flavio Próculo, participante en la incursión germana, soldado de la mencionada legión, y Vitalis, heredero en segundo grado, erigieron este monumento en honor de su excelente compañero soldado. (CIL 13 6104 = ILS 2310, Speyer, Alemania)

Todo esto resulta muy diferente de las dedicatorias familiares predominantes en el mundo civil; los soldados forman entre ellos una familia y eso es exactamente lo que trataba de provocar la prohibición del matrimonio.

Para crear esa familia militar era indispensable cortar de raíz la base de la familia civil: la procreación, y con ella, la proyección futura como unidad de dicha familia civil. Del mismo modo que los hijos y la transmisión de una herencia, tanto real como social, eran la razón de ser de la familia civil, la abstención de procrear era la clave de la continuidad de la familia militar; sólo eliminando la posibilidad de tener hijos de manera legítima se podía romper la conexión del soldado con la orientación de la familia civil, y asegurarse de que se centrase en la familia militar. Tertuliano estaba en lo cierto al darse cuenta de que el celibato aparta al hombre de la sociedad y crea una sociedad dentro de la sociedad, en su caso la cristiana, y en el caso de Roma, la militar.

Está claro que la abstención de procrear, junto al radical objetivo de crear una sociedad militar, no tenía nada que ver con el sexo, las mujeres o los niños en sentido amplio. Los soldados eran siempre libres de encontrar sexo donde pudieran y de formar pareja con mujeres; no existían prohibiciones al respecto. La prohibición se refería a formar familias legítimas; lo que se buscaba, y tal vez se conseguía, era que esas relaciones fueran externas a la vida del soldado. Una consecuencia imprevista de la significativa disminución de las guerras a gran escala después de Augusto fue que las legiones se convirtieron progresivamente en fuerzas acuarteladas. La bendición que suponía la permanente ausencia de mujeres y niños en la peripatética vida militar se convirtió en maldición a medida que las legiones se volvían cada vez más sedentarias. La progresiva relajación de las normas relativas a la procreación —autorización para gozar de los derechos del hombre casado (Claudio), normas testamentarias y sucesorias que permitían a los soldados instituir como herederos a hijos ilegítimos (Flavios, Trajano, Adriano)— que culminó con la abolición de la prohibición del matrimonio por Septimio Severo, concuerda con la cada vez mayor inmovilidad de las legiones y la creación de campamentos y asentamientos edificados con vocación de permanencia. El sistema que propugnaba una sociedad militar separada se derrumba. En el siglo III d. C., cualquier vestigio del intento de Augusto de eliminar la aparición de señores de la guerra mediante la creación de una familia militar que únicamente guardase fidelidad al pater familias militum —el «padre de la familia de los soldados»— había desaparecido. Quizás no resulta sorprendente que la constatación de este hecho a través de la eliminación de la prohibición del matrimonio por parte de Septimio Severo tuviera lugar a principios de un siglo de renovada discordancia, caudillismo y predominio de las exigencias de los soldados en la vida política de la comunidad romana. El experimento de Augusto se estrelló contra las rocas de la naturaleza humana.

Fuese cual fuese la variedad de relaciones del soldado con las mujeres durante el servicio, está claro que, tras licenciarse, su mujer podía, si el soldado así lo deseaba, ser aceptada como uxor, esposa legal, con todos los privilegios de una mujer casada, convirtiendo así en oficial una situación de facto; no se emprendía ninguna acción sancionadora contra un soldado por haber «violado» la norma que prohibía el matrimonio. Sin embargo, las limitaciones legales a la hora de mantener una relación durante el servicio activo eran significativas. Muy especialmente, si no existía el matrimonio romano legal era imposible transmitir por herencia el nombre y las posesiones. Un hijo no podía ser inscrito en el libro de familia que otorgaba la ciudadanía romana. Independientemente de cuál fuera el estado civil del padre y/o de la madre, el hijo era ilegítimo y no podía heredar como legítimo hasta que tuvo lugar el relajamiento de las normas. Naturalmente, el hijo podía ser nombrado heredero, pero esto no tenía la misma fuerza social que un hijo que hereda en calidad de hijo. Si el soldado tenía una mujer y un hijo en el momento del alistamiento, el matrimonio se disolvía y el hijo (probablemente) era declarado ilegítimo; obviamente, cualquier hijo posterior sufría esta degradación en su estatus. Otra limitación derivada de la ausencia de matrimonio legítimo era la eliminación de la dote de la esposa. Además, no había procedimiento legal en caso de adulterio, ya que legalmente no existía matrimonio.

A pesar de todo esto, el matrimonio y la familia eran verdaderamente importantes en la vida personal de muchos soldados. No hay forma de saber qué porcentaje de hombres establecían relaciones ni a quién elegían como pareja. Quizás, si los nombres de esposas que aparecen en las inscripciones constituyen una prueba válida, la mayoría de soldados preferían a mujeres romanizadas. He aquí dos ejemplos:

Aquí yace Lucio Plotidio Vitalis, hijo de Lucio, del distrito electoral de Lemonia, soldado en la Decimoquinta Legión Apolínea. Vivió 50 años y sirvió 23. Annia Máxima erigió este monumento en honor a su amado esposo. (AE 1954 119, Petronell, Austria)

A los dioses del mundo de las tinieblas. Aurelio Víctor, soldado de la Primera Legión Itálica, vivió 36 años y fue soldado durante 18. Valera Marcia, su esposa, y Valeria Bessa, su hija, herederas, erigieron este monumento en honor de su benemérito esposo y padre. (CIL 313751a, Kherson, Ucrania)

Otros vestigios indican que muchas de las mujeres eran libertas, con lo que la relación se había iniciado con una chica esclava:

Gayo Petronio, hijo de Gayo, de Mopsistum, vivió 73 años y sirvió durante 26 en la caballería Gemelliana. Aquí yace. Urbana, su liberta y esposa, erigió este monumento. (ILS 9138, Walbersdorf, Austria)

Hay también numerosas inscripciones que citan a un soldado en activo con esposa y familia. Aquí tenemos un ejemplo:

A los dioses del mundo de las tinieblas. Dedicado a Marco Aurelio Rufiniano, nuestro hijo, que vivió 10 años. También a nuestra hija, Aurelia Rufina, todavía viva. Marco Aurelio Rufino, soldado de la Primera Legión Auxiliar, y su esposa Ulpia Firmina, sus padres, erigieron este monumento en honor de sus hijos y en el suyo propio. (Die römischen Inschriften Ungarns 51200, Dunaújváros, Hungría)

Lo que se desprende claramente de todo esto es que los soldados formaban matrimonios abiertamente y tenían hijos, dijeran lo que dijeran las normas oficiales al respecto. Esta transparencia no habría sido posible si la legislación antimatrimonial se hubiese aplicado de manera estricta. Así pues, el intento de Augusto de forzar el paso de la familia civil a la militar se dio de bruces con el impulso cultural más arraigado entre la población civil, la propagación de la familia; no resulta sorprendente que de inmediato se pusiera abiertamente en entredicho la prohibición del matrimonio y hubiese levantamientos en su contra, los cuales duraron hasta que a los soldados se les autorizó por fin casarse a principios del siglo III.

¿Qué hacían los soldados corrientes en relación con las relaciones heterosexuales? Está claro que no había ningún intento de forzar o fomentar el celibato entre los legionarios. El sexo con mujeres formaba parte de la virilidad, y ser viril era fundamental para ser un soldado. Las violaciones, una práctica perfectamente tolerada por los oficiales cuando se llevaba a cabo en el contexto de una batalla, se consideraban un ataque equivalente a asesinar a varones enemigos, no un acto «sexual»; esto no debería confundirse con el hecho de que los soldados buscasen formas de satisfacer su instinto sexual. Sin embargo, había dos formas fácilmente accesibles y no violentas de hacerlo, las cuales no tenían repercusiones a largo plazo: las prostitutas y las esclavas, que habitualmente eran las dos cosas a la vez. Los canabae próximos a los campamentos militares probablemente disponían de prostitutas entre su mercancía. Además, las esclavas estaban disponibles para sus amos en todo momento, les gustase o no, y muchos soldados tenían chicas esclavas durante su servicio activo.

Con las chicas de las localidades cercanas a los campamentos militares podía surgir otro tipo de relación. Un soldado podía entablar una relación con una chica que se establecería con él, le proporcionaría placer sexual y cumpliría con otros deberes domésticos; se trataba de las llamadas focariae («chicas del hogar»). Una de ellas llegó incluso a dejar una lápida en la que daba testimonio de su relación con un marino:

Marco Aurelio Vitalis fue un soldado de Panonia que sirvió durante 27 años en la flota pretoriana en Rávena. Valeria Faustina, su focariae y heredera, erigió este monumento en honor de una persona excelente. (CIL 11.39 = ILS 2904, Rávena, Italia).

Como certifican esas inscripciones, a menudo las mujeres tenían relaciones que constituían un matrimonio informal del que disfrutaban muchos soldados, así como hijos fruto de dichas relaciones. Así que, de una u otra forma, el soldado corriente tenía acceso al placer sexual con mujeres.

Los primeros estudios serios sobre la homosexualidad en el ejército romano imperial aparecieron hace tan sólo unos años. Otros estudios critican el castigo aparentemente severo de la homosexualidad en el ejército republicano, utilizando ejemplos proporcionados por las fuentes de la elite sobre la cultura militar, fuertemente influida por la ostentación del «honor» y la «virilidad». En el mejor de los casos, esos castigos violentos (incluso aunque raramente se impusieran) revelan que en aquellos antiguos ejércitos se daban prácticas homosexuales. Sin embargo, en lo tocante al ejército del Alto Imperio, las fuentes de la elite no se refieren a actitudes o prácticas homosexuales entre los soldados corrientes de las legiones. Pero algunos retazos de pruebas pueden contribuir al menos a formar una imagen general.

Las relaciones con esclavos masculinos y prostitutos, aunque tal vez eran miradas con desagrado por la elite de manera hipócrita, estaban ampliamente aceptadas como un hecho normal. Dado que los soldados corrientes, y especialmente los centuriones y el resto de oficiales, tenían esclavos, en el ejército también se daba este tipo de relaciones. En el Pseudolo de Plauto (1180-81) el esclavo de un soldado es acusado de ello: «Por la noche, cuando el capitán iba a hacer la guardia y tú con él, ¿su espada encajaba en tu funda?». En el epigrama 1.31, entre otros, Marcial habla de la relación sexual de un centurión, Aulo Pudens, con su chico esclavo, Encolpio. Del mismo modo, las relaciones con prostitutos probablemente se consideraban algo aceptable. Parece muy improbable, pues, que soldados acostumbrados a recurrir a esclavos y prostitutos para satisfacer sus deseos sexuales no tolerasen acercamientos íntimos por parte de un compañero o que alguno se mostrase dispuesto.

La única cosa que podía reprimir las relaciones homosexuales entre miembros de la misma clase social (es decir, entre los soldados) sería la creencia social, asumida tanto por la elite como por la clase popular, según la cual el miembro pasivo o «receptivo» de la relación era estigmatizado como afeminado, y ser afeminado era justo lo contrario de lo que debía ser un hombre, masculino. Ser masculino y no afeminado formaba parte de la cultura militar. Por consiguiente, un soldado podía resistirse a una relación homosexual a causa de su trasfondo cultural negativo; en una palabra, a causa de la culpa por transgredir la importante norma cultural de la hombría. Al parecer, este tabú imperaba en el ejército de la mitad y tal vez de finales de la República, periodo en el que aparecen los testimonios de la elite acerca de los horrores de la homosexualidad masculina en el seno del ejército. A partir de entonces las anécdotas desaparecen. Durante la época imperial no existen relatos de oficiales corrompiendo a soldados subordinados, ni ninguna muestra de normas o leyes que regulen las relaciones homosexuales entre soldados; nada. El porqué de esta situación se ha explicado de diferentes formas. Un incidente histórico proporciona una pista. Cuando dos soldados fueron acusados de formar parte de la trama urdida por Saturnino para asesinar al emperador Domiciano, alegan que ellos no han podido ser debido a su conocida condición de «penetrados», es decir, homosexuales pasivos, cosa que los marginaba hasta el punto de que nadie los habría incluido en un complot (Suetonio, Vida de Domiciano 10). Esto nos muestra una imagen en la que los soldados que sabían que algunos de sus compañeros adoptaban un papel pasivo en sus relaciones sexuales con otros hombres los estigmatizaban, pero la cosa no iba más allá; no había salidas forzadas del armario, ni más castigo que cierta marginación dentro de la comunidad militar. Si bien dicha presión social podía surtir cierto efecto, al menos provocando que los soldados se cuidasen de ocultar todo lo posible sus actividades ante sus compañeros, está claro que dichas actividades persistían. Sin embargo, en la mayoría de los casos, mientras un soldado mantuviese un aspecto exterior masculino o si, por alguna razón, era considerado «afeminado» por sus compañeros, demostrase constantemente su capacidad de actuar como un hombre en los ejercicios, las tareas y la guerra, la única consecuencia era tener que soportar algunas críticas por parte de los que le rodeaban.

Vida religiosa

Una de las formas por medio de las cuales un soldado era adoctrinado en la vida militar era cambiando su objetivo religioso. Las deidades adoradas antes de convertirse en soldado no estaban, por supuesto, prohibidas una vez iniciado el servicio militar. No obstante, en lugar de venerar a una serie de dioses locales y étnicos, se fomentaba que el soldado se centrase en las dos manifestaciones primordiales de la divinidad: el emperador y el dios «oficial» romano, Júpiter Optimus Maximus, junto al resto del panteón, así como en Roma Eterna y Victoria Augusta como encarnaciones del Estado romano.

El emperador era un caudillo identificado con el Estado. La religión oficial hacía hincapié en la unidad de las fuerzas armadas y en la situación central del emperador en su vida. Se trataba del ejército privado del emperador como personificación de Roma. Augusto fue más allá que sus beligerantes predecesores y contemporáneos reclamando para sí no sólo un lugar preeminente en el Estado, sino un liderazgo casi divino que, finalmente, y cada vez con más fuerza en sus sucesores, lo convertía en sinónimo del mismo. Así, la lealtad a Roma y la lealtad a la personificación de Roma, el emperador, estaban completamente unidas en la mente del soldado: «Pues los soldados juran constantemente durante su servicio que pondrán la seguridad del emperador por encima de cualquier otra cosa» (Epicteto, Discursos 1.14.15). De Vegecio (Compendio de técnica militar 2.5) y otros fragmentos podemos extraer otra posible descripción: los soldados juran por la majestad del emperador poner toda su energía en hacer todo lo que el emperador ordene, proteger su bienestar y el de su familia (salus), no desertar nunca del servicio ni negarse a morir por Roma. A buen seguro, el juramento se repetía anualmente; es probable que se repitiese cada día al tocar diana; en todo caso, su credo era omnipresente. Los soldados se tomaban en serio este juramento:

Esta dedicatoria es por la seguridad del emperador. Como nuevo recluta, yo, Lucio Máximo, hijo de Lucio Gaetúlico, del distrito electoral Voltiniano, de Viena, hice un juramento ante la Vigésima Legión Valeria Victoriosa en nombre de las sagradas Victorias Augustas. Ahora, tras 57 años de servicio y haber sido ascendido al rango de jefe de centuriones en la Primera Legión Itálica, he cumplido mi juramento. Fechado en el año de los cónsules Marulo y Eliano (AD 184). (AE 1985 735, Swischtow, Bulgaria)

El emperador estaba presente en muchos elementos cuasi religiosos de la vida de los soldados. Las subunidades del ejército tenían nombres imperiales, en cada campamento la imagen del emperador aparecía en un estandarte portado por un «cargador» (imaginifer); su cara adornaba las armaduras y otras piezas del equipo militar; su rostro aparecía en todas las monedas; todas las recompensas y medallas procedían de él (por medio de los mandos locales). El emperador era fuente de generosidad, no sólo del salario habitual, sino también de donativos ocasionales y regalos en el momento de la muerte. El emperador, al mismo tiempo, representaba el doble papel de commiles —compañero soldado— y líder divino, una especie de «dios con nosotros».

En la disciplinada vida del campamento, los rituales religiosos también eran obligatorios. Esta obligatoriedad era algo ajeno a la vida civil, donde las actividades del culto estaban al alcance de todos, pero eran totalmente voluntarias. Existe un calendario de sacrificios procedente de Dura Europos; un calendario transimperial que pretendía inculcar en los soldados los antiguos dioses y la casa imperial como las fuentes de la existencia. En él se enumeran, día a día, actos religiosos para adorar a dioses determinados, para ofrecer súplicas al emperador, para celebrar los cumpleaños de la familia imperial con un sacrificio, para dar las gracias por victorias pasadas y para celebrar los sagrados principios de la legión. Además de la obvia utilización de esas ocasiones para acentuar la fijación del ejército en el emperador y en Roma, las ceremonias en sí, independientemente de su propósito declarado, proporcionaban oportunidades para la unidad, por ejemplo los desfiles y las festividades, y para la diversión. Las celebraciones eran también una ocasión para evadirse de la férrea disciplina del campamento. Cuando las normas se olvidaban, al menos durante un rato, los soldados podían emborracharse y cometer excesos. Así pues, las ceremonias fomentaban el sentimiento identitario en el soldado corriente, proporcionándole una vía de escape de la rutina habitual y dando un sentido a su vida.

Como sucedía con las normas que regulaban el matrimonio de los soldados, el aspecto religioso de su vida contribuía a crear una nueva lealtad separada de la vida civil. Su alistamiento original tenía todas las características de una iniciación en un nuevo mundo religioso: la declaración de personalidad, el tatuaje con el que lo marcaban y que lo distinguía de quienes no lo tenían, y el juramento sagrado al emperador, todas ellas eran cosas que cambiaban la visión del recluta, mientras que los acontecimientos religiosos del año reforzaban al mismo tiempo la singularidad frente a la población civil y la unidad entre los iniciados.

Todo esto no quiere decir que los soldados no tuviesen también su vida religiosa privada. Puede decirse que la actividad religiosa del grupo se centraba en la religión oficial de la legión, mientras que la privada mostraba las creencias personales fuera de la actividad oficial, pues las dedicatorias privadas testifican la existencia de una rica vida religiosa privada. Sin embargo, no conviene exagerar. No había cultos militares «privados»; los dos asociados con más frecuencia a los soldados, Mitra y Jupiter Doliqueno, reciben muchas más dedicatorias por parte de civiles que de soldados; en el caso de Mitra, menos del 20% de las dedicatorias son de soldados, mientras que en el de Doliqueno son menos del 40%. No obstante, si bien no eran específicamente «militares», ésos y otros cultos constituían un complemento a la religión de la legión.

Los soldados y la movilidad social

Si bien es cierto que no todos los reclutas eran pobres, buena parte de ellos sí que lo eran. Los beneficios del servicio detallados anteriormente, combinados con la progresiva mejora de estatus que se alcanzaba con la veteranía, significaban que el ejército era la única institución romana que podía más o menos garantizar un ascenso social y económico si uno trabajaba duro y vivía lo suficiente. No sólo proporcionaba recursos económicos (ya fuesen adquiridos de manera legal o ilegal), sino, lo que es más importante (puesto que había otras formas de conseguir dinero), también un mecanismo para cambiar de clase social, algo prácticamente imposible en el mundo civil. Un soldado corriente podía ser ascendido de rango y entonces, como veterano, podía llegar a ser concejal.

FIG. 26. La religión de los soldados. Un soldado hace un pequeño sacrificio ante un altar.

Éste es un monumento en honor de Gayo Julio Valerio, hijo de Gayo, del distrito papiriano, veterano de la Decimotercera Legión Gemela, anteriormente soldado de misiones especiales, el cual llegó a ser magistrado de la colonia de Sarmizegetusa. Gayo Julio Valeriano, asimismo oficial de misiones especiales, Caro, proveedor militar y consejero de la mencionada colonia, Fronto, soldado de la primera cohorte pretoriana, secretario del prefecto de la guardia y también consejero de la misma colonia, y Valeria y Carísima, sus hijas, lo erigieron en memoria de su padre. La municipalidad asignó el lugar para la construcción del monumento. (AE 1933 248, Sarmizegetusa)

Tal movilidad era prácticamente impensable entre la población civil y constituía una razón más por la cual el ejército resultaba tan atractivo para los veinteañeros ambiciosos pobres e incluso para los no tan pobres.

Desventajas del servicio

A pesar de todas las ventajas que podía comportar el servicio militar, también tenía desventajas. La más importante era que un soldado aceptaba voluntariamente una importante disminución de su libertad y de sus derechos personales. Su juramento lo ponía bajo el control de sus amos, esto es, sus oficiales superiores, hasta el punto de poder ser sometido a la pena capital sumaria. Como dice Artemidoro, «Muchos esclavos liberados continúan a pesar de todo comportándose como esclavos sometidos a otro, igual que un soldado es un “hombre libre” pero está sometido a sus superiores» (Sueños 2.31). Como sucedía con otras personas, como los siervos contratados y los gladiadores, los cuales sometían voluntariamente su libertad a la voluntad de otro, los soldados hacían una valoración y decidían que la pérdida de libertad era un precio que valía la pena pagar. Sin embargo, a pesar de todo, cedían algo muy valorado por la población civil.

Por supuesto, los principales peligros del día a día provenían de las enfermedades —con mucha diferencia el elemento más letal en los ejércitos premodernos— y de las acciones militares propiamente dichas, ya fuesen en guerra o en operaciones «para el mantenimiento de la paz». Artemidoro dice que si un anciano sueña que se alista como soldado, ello a menudo augura su muerte (Sueños 2.31). Un soldado podía vivir toda la vida sin entrar en combate si, por ejemplo, era destinado a la Tercera Legión Augusta en el norte de África o a la Séptima Legión Gemina en el norte de España. Los legionarios destacados a la orilla del Rin y del Danubio y en el este tenían muchas más probabilidades de entrar en acción durante su servicio, y algunos morían:

Marco Domicio Super, soldado de la Segunda Legión Auxiliar, que vivió 32 años y 6 meses y murió en la guerra germánica. También Aurelio Julio, que vivió 26 años y 5 meses, y Revocata, su madre, que vivió 50 años. Concordio, su liberto, erigió este monumento. (Die römischen Inschriften Ungarns 51228, Dunaújváros, Hungría)

Aurelio Víctor, soldado de la Segunda Legión Itálica, falleció en combate contra las huestes godas. Vivió 30 años. Aurelia Lúpula erigió este monumento para su amado esposo. (CIL 311700, Dobrna, Eslovenia)

Canio Otiórix, soldado de la Segunda Legión Auxiliar, murió en Partos. Canio Speratus, su hijo, erigió este monumento en vida también para él y para su mujer, también viva. (CIL 33628, 3630, 10572, Szanto, Hungría)

Cualquier unidad podía ser enviada en cualquier momento a luchar contra bandidos. Una lista de efectivos de una guarnición de Stobi (Macedonia) enumera a hombres que murieron ahogados accidentalmente o a manos de bandidos; este último destino le correspondió a un soldado de la Vigesimosegunda Legión:

Januario Voseno, soldado de la Vigesimosegunda Legión […] fue asesinado por bandidos… (CIL 13 2667, Lyon, Francia)

Sin embargo, para la mayoría de soldados, las horas de instrucción y trabajo no solían ir seguidas del empleo real de las armas en situaciones peligrosas.

Otra desventaja de ser soldado era la permanente posibilidad de ser trasladado. Cuando los hombres sueñan que son soldados, ello significa que sufrirán «vejaciones, situaciones desagradables, inestabilidad y estarán lejos de su casa», dice Artemidoro a sus lectores (Sueños 2.31). Pero el mayor desafío y la principal fuente de tensión de la vida militar era lograr que la cultura de servicio surtiera efecto entre los soldados. Aunque en teoría las tareas y las normas se asignaban y aplicaban equitativamente, las experiencias habituales de los soldados solían ser muy diferentes. Vegecio 2.19 alude a la posibilidad de «asignación injusta de misiones excesivamente duras o exención de tareas». Para el soldado corriente, el centurión era el centro de autoridad; era el que podía hacer que la vida de los soldados que se hallaban bajo su mando fuese buena o se convirtiese en un infierno. Infundir miedo era un elemento fundamental de la disciplina romana —un centurión terrible era apodado cedo alteram— «traedme otro», —en referencia a su bastón de mando, el cual rompía en la espalda de sus soldados cuando los golpeaba para castigarlos (Tácito, Anales, 1.23). Además de los azotes, el Digesto enumera otros castigos militares: reprimendas, multas, trabajos forzados, traslado a otra división del ejército, reducción de rango y baja con deshonor. En caso de infracciones leves, al soldado se le podía dar cebada en lugar de trigo, o se le podía aplicar algún castigo psicológico, como tenerlo de pie durante todo el día delante del cuartel general de mando a la vista de sus compañeros, o hacerle vestir sólo una túnica sin el simbólico cinturón de la espada. En caso de abandono del puesto en combate, traición o deserción del ejército, la pena era severa: la ejecución. Los sobornos estaban a la orden del día como medio de eludir un trato excesivamente duro o para conseguir algún privilegio. Tácito hace referencia a la necesidad de sobornar a los centuriones (Anales 1.17), y yo ya he citado anteriormente la carta de Claudio Terenciano en la que afirma que «no se consigue nada sin dinero». Mediante soborno se podía obtener un permiso o alargar uno ya concedido (Tácito, Historias 1.46). También podía servir para lograr una reducción de las tareas diarias y para incrementar las posibilidades de ascenso. Indudablemente, un soldado tenía que estar dispuesto a sobornar a su centurión si quería estar a buenas con él.

¿Las duras condiciones del servicio llevaban a los soldados a amotinarse? El historiador Tácito (Anales 1.16-67) tiene un célebre pasaje en el que unos amotinados de Panonia se quejan de sus espantosas condiciones de vida. Entre sus problemas mencionan el abuso por parte de centuriones y oficiales, salario bajo (aunque aquí Tácito dice que era de un denario al día, sin duda un buen sueldo para la época), castigos físicos frecuentes y crueles, muchas y peligrosas expediciones militares, prolongación obligatoria de sus turnos de trabajo, y falta de cumplimiento por parte de los oficiales de las promesas de concesión de tierras como recompensa una vez finalizado el servicio. No cabe duda de que los peligros que comportaba el servicio estaban asumidos: guerra, condiciones difíciles y dura disciplina. Aunque, en determinadas circunstancias, y si aparecía el líder adecuado, se producían motines, las fuentes dan cuenta de ellos muy raramente. Cabe señalar que, a medida que los soldados se volvían más sedentarios y entraban menos en combate, disminuían los rigores del servicio, pero no sus beneficios. Vegecio (Compendio de técnica militar 3.4) se refiere a la «holgazanería y lujuria» (sin duda, algo relativo) que experimentaban los soldados en su base de operaciones, y que eran tan bien recibidas por muchos soldados como irritantes para los oficiales al mando cuando necesitaban soldados para llevar a cabo una campaña real.

Una vez finalizado el servicio