4. Sobrellevar las cadenas: los esclavos.

4

Sobrellevar las cadenas: los esclavos

La domesticación de animales y el principio de la esclavitud van de la mano, ya que una persona es potencialmente el animal más útil de todos. Así, desde el principio de los tiempos los humanos han intentado, y a menudo conseguido, dominar a otros para incrementar su propio bienestar. Este antiguo desarrollo orgánico de la esclavitud, paralelamente al más generalizado uso de animales domésticos para cubrir las necesidades humanas, explica por qué en la Antigüedad la esclavitud no fue nunca cuestionada seriamente, sino que era considerada una forma normal y aceptable de relacionarse con otros seres humanos. La esclavitud era omnipresente en el mundo grecorromano. Sus formas y aplicaciones concretas variaban en función de factores locales, pero su existencia no se cuestionaba de manera práctica. Ocasionalmente, el precio físico y psicológico que se cobraba la esclavitud sobre los individuos esclavizados, merecía la atención de los amos; las formas, básicamente arbitrarias, de delimitar la diferencia entre «esclavo» y «no esclavo» preocupaban a los filósofos. Sin embargo, a excepción de algunas pocas voces disonantes y poco influyentes, ni los que reflexionaban sobre los esclavos y la esclavitud, ni los que simplemente hacían uso de los esclavos, ni tampoco los que trataban con esclavos ajenos en su vida cotidiana, se planteaban las ventajas o la viabilidad de la abolición; la historia de la esclavitud es una historia de adaptación a la misma o de intentos de eludirla o de salir de ella, no de tratar de suprimirla de la sociedad.

Esta realidad cultural nos sirve de guía para ver cómo vivían los esclavos. La esclavitud no degrada al esclavo hasta convertirlo en «algo» deshumanizado, sino que más bien crea un nuevo orden vital, un entorno en el cual el esclavo se «humaniza» de nuevo desempeñando otro papel social o cultural. Los romanos nunca negaron la «humanidad» de los esclavos, ni su personalidad como hombres, no animales, por mucho que los considerasen bienes muebles o se refiriesen a ellos como seres moralmente inferiores, como seres humanos de segunda. Simplemente querían que se socializasen en su papel de esclavos. Desde el punto de vista de los esclavos, su forma de negociar su papel revela lo que significaba ser un humano esclavizado.

Lograr una visión general de las experiencias de los esclavos resulta complicado debido a la complejidad y variedad de las mismas. Los datos sobre la mentalidad de los esclavos, además de escasos, nunca son del todo coherentes. Se trata de un desafío, ya que los occidentales tienden a relacionar los datos e impresiones de la esclavitud del Nuevo Mundo con lo que sabemos de la esclavitud grecorromana. Como demostraré, existen puntos de comparación importantes y reveladores, pero las diferencias son también notables; aquí menciono únicamente las más evidentes: la ausencia del elemento racial y la mucho mayor diversidad de la vida de los esclavos en la Antigüedad.

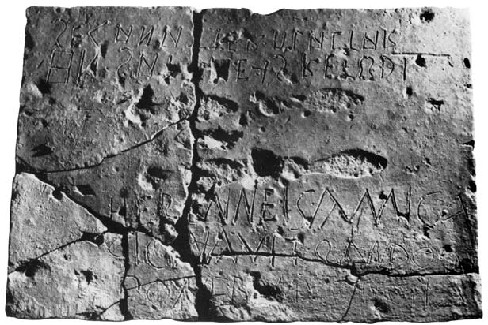

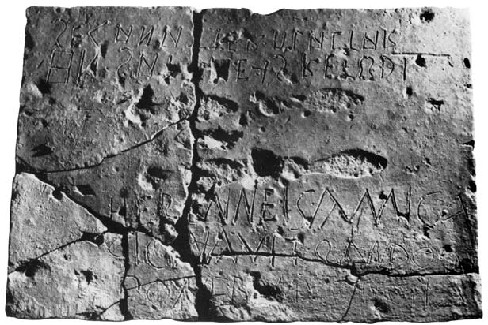

FIG. 9. Hacia la esclavitud. Una triste procesión de hombres, mujeres y niños conducida a la esclavitud para ser vendidos por el tratante Aulo Caprilio Timoteo, el cual alardea de su desagradable (incluso para los antiguos) profesión en su lápida mortuoria.

¿Una voz de los esclavos?

¿Hay realmente voces de esclavos en las fuentes de la Antigüedad? Algunos autores que escribían para la elite empezaron siendo esclavos o pasaron parte de su vida como tales: Plauto, el comediógrafo de la República romana; Diógenes, el griego fundador de la filosofía cínica; Epicteto, el filósofo estoico romano del Alto Imperio, y los fabulistas Esopo y Fedro, afirman, o se afirma de ellos directa o indirectamente, que empezaron su vida siendo esclavos, o que fueron esclavizados durante una parte de la misma. Lo más llamativo es que ningún autor que manifiestamente es o fue esclavo, asume la tarea de escribir sobre su experiencia como tal. Epicteto y Plauto son los que más se aproximan, ya que el empleo de ejemplos de esclavos del primero y la utilización de personajes esclavos del segundo en sus obras se refieren claramente a las tres preocupaciones principales de los esclavos. No obstante, entre las decenas de miles de páginas de obras latinas y griegas, o, como mínimo, entre los miles de títulos de antiguas obras latinas y griegas que existieron pero han desaparecido, uno esperaría encontrar alguna que hubiera sido escrita explícitamente por un esclavo y que versara sobre su experiencia como tal. Al fin y al cabo, sabemos que muchos esclavos eran instruidos. Por ejemplo, uno, Flegón de Trales, escribió sobre historia y otras materias durante la época del emperador Adriano, mientras que otro, Q. Remmio Palaemon, tras lograr la libertad, se convirtió en un famoso profesor de literatura en Roma. Sin embargo, no hay obras de no ficción sobre esclavos cuya autoría se atribuya a un esclavo, y únicamente una obra de ficción: Vida de Esopo, escrita por un autor anónimo. Existen obras de ficción en las que la vida de los esclavos se encuentra en primer plano: el Satiricón de Petronio, El asno de oro de Apuleyo, varios romances antiguos y Los fugitivos de Luciano, así como otros cuentos, hablan en varias ocasiones y de diferentes formas desde la perspectiva de un esclavo. No cabe duda de que el Satiricón y El asno de oro fueron escritos por miembros de la elite (Petronio pertenecía a la corte imperial y Apuleyo a la elite provincial). Los autores de los romances son de origen desconocido. Por su lenguaje y estilo sencillos, la Vida de Esopo parece proceder de la pluma de una persona corriente, mientras que Luciano creció en el seno de una familia de artesanos y hay quien afirma saber de buena tinta que su vida y su actitud no eran propias de un miembro de la elite.

Obviamente, los historiadores y otras fuentes literarias y legales de la elite mencionan a los esclavos. Tradicionalmente, éstas han constituido el eje central del debate sobre la esclavitud. Mi proyecto, sin embargo, consiste en explorar la mentalidad de los esclavos dejando de lado el componente subjetivo cultural y la contaminación que inevitablemente existe cuando son los miembros de la elite quienes se refieren a los esclavos y la esclavitud. Puede afirmarse con bastante seguridad que es posible recurrir a las fuentes de la elite siempre y cuando se tenga en cuenta su perspectiva social; así lo han hecho muchos académicos. Sin embargo, mi intención es dejarlas de lado con el fin de poner el acento en la imagen que se puede plasmar sin ellas. Podemos calificarlo de experimento, pero considero que, sin recurrir a las mencionadas fuentes, se puede obtener una visión más inmediata de la mentalidad de los esclavos. En consecuencia, a pesar de recurrir a miembros de la elite como los escritores agrícolas y los novelistas Petronio y Apuleyo, los cuales se esfuerzan por conocer el mundo de los esclavos, los historiadores, biógrafos y corresponsales típicos de la clase dominante aparecen en mi narración únicamente de manera ocasional.

Hay alguna esperanza de encontrar voces de esclavos en la primera literatura cristiana, dada la presencia de esclavos en el culto y en los grupos sociales. En los evangelios hay ejemplos directos de la esclavitud en acción, así como cierto conocimiento de las actitudes de los esclavos. Sin embargo, de las epístolas del Nuevo Testamento, sólo la primera carta de san Pedro parece hablar de los esclavos desde el punto de vista de los mismos a pesar de toda la retórica acerca de que los esclavos son una parte significativa de la comunidad cristiana, y, si el autor era un esclavo, lo ha disimulado muy bien. La literatura cristiana posterior tampoco es de gran ayuda. Así que, tanto en la literatura cristiana como en la pagana, la voz de la esclavitud es difícil de encontrar.

A un solo paso, las numerosas referencias a temas que preocupaban a los esclavos, especialmente las relativas a la sexualidad y a la fuga, demuestran que las obras sobre astrología e interpretación de los sueños respondían directamente a los esclavos y sus inquietudes. Las fábulas, a pesar de ser aplicables a una amplia gama de posiciones sociales, en la Antigüedad se consideraba con razón, como sucede hoy, que expresaban actitudes y estrategias genuinas de los esclavos. Esto hace que resulte desconcertante darse cuenta de la escasa atención prestada a la vida de los esclavos por el resto de la literatura popular. En los proverbios y los aforismos gnómicos, la esclavitud es prácticamente invisible. Sigue pareciendo extraño que las fábulas hagan alusión a la situación de los esclavos, mientras que los proverbios y otros ejemplos de la literatura popular la pasan por alto.

Fuera del ámbito de la literatura, no cabe duda de que los esclavos dejaron oír su voz en forma de epitafios, en su mayoría muy breves, en sus tumbas. Es fácil deducir que esas lápidas son portadoras de la auténtica voz de los esclavos, y constituyen una valiosa ventana a sus experiencias. He recurrido a ellas ampliamente. Otros testimonios arqueológicos de la esclavitud son más bien escasos y, los que existen, son difíciles de relacionar con la mentalidad de los esclavos; así que la cultura material no aporta demasiado a la discusión. Los papiros, sin embargo, son una fuente muy útil, ya que proporcionan datos demográficos y referencias contextuales que incrementan en gran medida nuestro conocimiento.

Cifras y fuentes de esclavos

La demografía de la esclavitud contribuye a aportar algunos datos sobre el trasfondo de la mentalidad de los esclavos. La esclavitud no era la forma predominante de mano de obra rural del Imperio; había grandes concentraciones en Estados relativamente amplios, mayoritariamente en Italia y Sicilia, más un porcentaje de esclavos superior a la media en las ciudades y poblaciones de mayor tamaño. Aunque la variación regional era obviamente enorme, por lo general sólo un hogar de cada siete disponía de un esclavo, la mayoría de los cuales pertenecían a la elite y no estaban empleados en la agricultura o el comercio, sino en trabajos domésticos. Muchas de las unidades económicas que no pertenecían a la elite no podrían haberse permitido un esclavo o hacer que el trabajo de un esclavo fuese viable económicamente (como señaló Aristóteles, «dado que no tienen esclavos, los pobres tiene que recurrir a sus mujeres y a sus hijos para que hagan lo que normalmente harían los esclavos» (Política 51323a)). Considerando la información de que disponemos —las fuentes, dispersas y fragmentadas, no permiten mucho más—, podríamos establecer una cifra de alrededor del 15% del total de la población, y, en muchos lugares, muy inferior. Al fijar la atención en los esclavos del mundo grecorromano es importante tener en mente estos datos. Los esclavos vivían en una sociedad con muchos otros esclavos, pero su número y su importancia variaban de un lugar a otro. Este hecho no atenúa las condiciones, a menudo terribles, de la esclavitud del mundo antiguo, pero sí que implica que sus vidas fueran menos limitadas, menos oprimidas y de mayor duración de lo que lo habrían sido en caso de que la sociedad hubiera dependido de un número de ellos mucho mayor.

Además de la importancia de comprender la relativa escasez de esclavos y su concentración en manos de los ciudadanos más pudientes, también es relevante señalar que los esclavos compartían en gran medida las mismas características somáticas básicas, los mismos dogmas culturales y, a menudo, el mismo lenguaje que sus amos. Los esclavos con color de piel y rasgos faciales radicalmente diferentes eran muy poco comunes, si bien en el mundo grecorromano se esclavizó a africanos subsaharianos, así como, por ejemplo, a individuos germánicos altos y de piel clara. El hecho de que la apariencia de la mayoría de los esclavos no desentonase dentro del conjunto de la sociedad, junto al hecho de que, en la mayoría de ocasiones, vistiesen como la gente corriente dedicada a actividades parecidas, significan que no había ninguna señal de su condición que fuese visible y fácil de apreciar, a menos que existiese alguna marca, corte de pelo, tatuaje, collar o cualquier otro indicador concreto para tal fin. Así, durante la esclavitud, era fácil y natural, especialmente por lo que respecta a los esclavos liberados recientemente, que se relacionasen unos con otros, y que, si un esclavo huía, pudiese mezclarse entre la población para intentar evitar ser reconocido. La falta de indicadores somáticos y físicos de la esclavitud proporcionaba oportunidades de las que carecían otras sociedades históricas con presencia de esclavos.

A la esclavitud podía llegarse de varias formas. Si bien durante la expansión del dominio romano en los tiempos de la República, los prisioneros de guerra proporcionaron la más espectacular y numerosa cantidad de esclavos, en la época de Augusto las guerras a gran escala que procuraban gran número de prisioneros eran relativamente escasas y espaciadas entre sí. Otra fuente consistía en criar a hijos de esclavos hasta que alcanzaban la edad adulta. Los vástagos de esclavos eran obviamente esclavos a su vez, así que los que nacían de padres esclavos estaban destinados a la esclavitud. Los hijos no deseados de personas libres podían ser —y, de hecho, eran— abandonados, con lo que cualquiera que se hiciera cargo del niño podía criarlo; a pesar de que el derecho romano establecía que esos expósitos nunca perdían su condición de libres, si eran criados como esclavos era virtualmente imposible demostrar su «libertad original». Por consiguiente, los expósitos eran una fuente constante de nuevos esclavos.

La cuarta fuente principal, aunque menos importante que las anteriores, era la esclavización de hombres y mujeres adultos. Aunque ocasionalmente podía seguir tratándose de prisioneros de guerra, principalmente eran aportados por bandidos y piratas dispuestos a secuestrar a viajeros y gente desvalida en las ciudades o en el campo. San Agustín atestigua el horror de sus ataques indiscriminados a la población libre en zonas aisladas y a lo largo de las fronteras del Imperio:

En la provincia de África es tan grande el número de aquéllos a los que en lenguaje popular se denomina «negreros», que prácticamente vacían la provincia de seres humanos llevándose a la gente para venderla en tierras de ultramar, y casi todos son personas libres. Pues muy pocos resultan ser vendidos por sus padres, e incluso ésos no son vendidos mediante un contrato por 25 años como permite el derecho romano, sino que son vendidos como auténticos esclavos al otro lado del mar. Los traficantes de esclavos compran esclavos verdaderos a sus amos muy rara vez. Además, a causa de esta banda de negreros, multitud de depredadores y secuestradores están fuera de control y se abaten en hordas, terroríficamente vestidos como soldados o como salvajes, sobre zonas rurales poco pobladas, gritando como almas en pena, y sacan a rastras a la gente a la que venden a los traficantes. (Carta 10)

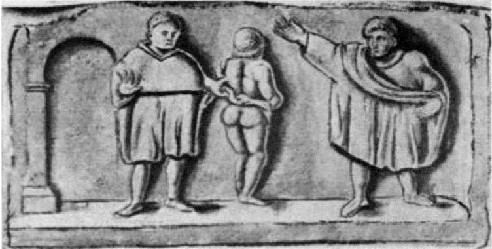

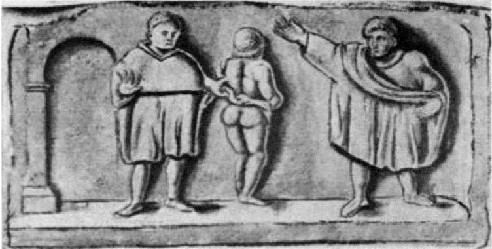

FIG. 10. Un esclavo sobre la plataforma. El hombre está sobre una tarima durante la subasta. Junto a él un subastador y un postor.

Gayo Tadio fue uno de esos desdichados, como atestigua su tumba:

Dedicado a Gayo Tadio Severo, hijo de Gayo, secuestrado por bandidos a la edad de 35 años, y a su hijo Próculo, de 6 años. Limbricia Primigenia, liberta de Lucio, erige este monumento en memoria de su marido y de su hijo. ¡Ay! ¡Es el hijo el que debería haber colocado la lápida de su madre! (ILS 8506)

A pesar del hecho de que la Lex Cornelia romana prohibía la venta de ciudadanos como esclavos, los tratantes eran conocidos por no hacer preguntas. Independientemente de la existencia de una «petición legal para la recuperación de la libertad» ante un magistrado, habría sido bastante raro que una persona, tras ser secuestrada y vendida, fuese capaz de reivindicar su libertad mediante un proceso judicial. Además, un padre, el cual tenía control legal absoluto sobre sus hijos, podía vender a un niño como esclavo, a menudo para saldar una deuda o evitar pasar hambre; aunque para el derecho romano esto era motivo de escándalo, está claro que tanto en el caso de los ciudadanos de Roma como en el de los ciudadanos de provincias, los niños continuaban siendo vendidos durante el periodo que nos ocupa; la cita de san Agustín mencionada más arriba es una confirmación más de ello. También existía la posibilidad legal de venderse uno mismo como esclavo. Mientras que la esclavitud por deudas —vender a una persona libre como esclava para pagar las deudas de dicha persona— era ilegal y, al menos técnicamente, un ciudadano romano no podía venderse como esclavo, una persona sí que podía «suscribir un contrato» por el cual se convertía en esclavo, renunciando a sus derechos como hombre libre a cambio de dinero.

«Muchos hombres libres se venden como esclavos, convirtiéndose en “esclavos contratados”, a veces en condiciones duras, o más bien en las más crueles que se pueda imaginar» (Dión Crisóstomo, Oración 15.2). Evidentemente, en ocasiones, fuera o no legal, una persona libre se convertía en esclava voluntariamente. Por último, la gente corriente condenada por delitos especialmente atroces podía ser castigada con la esclavitud. Las cifras relativas se desconocen, pero cada forma de acceso a la esclavitud tendría su propio efecto en la psicología del esclavo. Un niño criado como esclavo tendría seguramente una perspectiva diferente de la de un adulto capturado y esclavizado posteriormente. A una persona secuestrada, la injusticia de su situación le afectaría todavía más, mientras que alguien que se vendía de forma voluntaria como esclavo, probablemente sabía dónde se metía.

FIG. 11. Subastando a un esclavo. El subastador se sitúa a la izquierda, mientras que el corpulento postor da la vuelta al esclavo desnudo para examinarlo de cerca.

La vida esclavizada: sumisión

A pesar de la variedad de reacciones frente a la esclavitud que podemos imaginar a tenor de los diferentes orígenes de los individuos esclavizados, el hecho central de la servidumbre era la total sumisión del esclavo al amo; estaban disponibles en todo momento y tenían que trabajar según la voluntad del amo. Sin duda, es altamente probable que san Agustín diese en el clavo: «Toda esclavitud está impregnada de amargura; toda persona esclavizada hace inmediatamente lo que tiene que hacer, pero lo hace refunfuñando» (Comentarios a los salmos 99.7). Lucio, a través de su personaje asnal, describe la dureza de la vida de los esclavos en una panadería:

¡Oh dioses! ¡Qué criaturas más desgraciadas y dignas de compasión! Todo su cuerpo era un mar de moratones inflamados; sus lastimosas ropas, más que cubrir, apenas rozaban sus espaldas marcadas por la vara, algunos sólo cubrían sus partes pudendas con un pequeño trozo de tela; vestían unas túnicas tan harapientas que su cuerpo se podía ver a través de los jirones, llevaban la cabeza medio rapada, letras marcadas en la frente y grilletes en los pies; sus pestañas estaban quemadas a causa del humo y el polvo que flotaba en la oscuridad y estaban medio ciegos, feos y amarillentos. Como luchadores cubiertos de tierra, aquellos hombres estaban cubiertos de la ceniza sucia de la harina. (Apuleyo, El asno de oro, 9.12)

Y, según nos cuenta Apuleyo, ¡el amo de esos esclavos era una persona muy decente y formal! El trato con dureza era sinónimo de la esclavitud. En una carta de Egipto, un hermano reprende a otro por tratar a su madre «tan mal como a una esclava». En otra, una mujer se queja ante las autoridades de que su marido la ha tratado a ella y a sus hijos «como si fuesen esclavos de su propiedad», abusando de ellos y encerrándolos. Por supuesto, siempre existía la posibilidad de que el destino le concediese a un esclavo concreto un amo considerado. Servando es un ejemplo:

En esta tumba yace Valerio Servando, liberto de Lucio, Gayo y Sexto Valerio, de 20 años de edad. Sus amos erigen este monumento en reconocimiento a sus innumerables méritos. «Servidumbre, nunca me resultaste aborrecible. Muerte injusta, te llevaste la libertad de este desdichado». (CIL 13 7119, Mainz, Alemania)

Dado que suponer que los esclavos podían estar contentos sirviendo entraba dentro de la mentalidad del amo, hay que preguntarse si era el propio Servando el que se sentía feliz siendo un esclavo, o sólo sus amos. Además, los adjetivos «amable» o «bueno» tal vez serían demasiado generosos para describirlos; sus motivaciones eran estrictamente prácticas, pero sí que es cierto que algunas acciones hacían que las vidas de sus esclavos fuesen mejores de lo que podrían haber sido de haber actuado de forma diferente. El escritor agrícola Columela ofrece un método práctico para dirigir bien a los esclavos. Identificó y trató de evitar al menos alguna de las dificultades que comportaba la posesión de esclavos, especialmente estableciendo objetivos de trabajo razonables, procurándoles suficiente ropa y alimento, controlando a los capataces crueles y proporcionándoles un lugar al que poder acudir para comunicarle los problemas que debía resolver (Los trabajos del campo 1.8.17-19; 11.1.13-28). Podemos preguntarnos si muchas fincas o casas estaban regidas por estos inteligentes principios establecidos en su propio interés, pero, como mínimo, es muy posible que algunos esclavos se encontrasen en una situación en la cual, si bien no dejaban de estar terriblemente explotados, aquélla se veía al menos mitigada en lo que respecta a los peores abusos que podían sufrir.

Los abusos eran muy numerosos. El maltrato físico constituía la forma de degradación más frecuente y violenta. El material legal contenido en el Digesto hace alusión repetidamente a toda clase de violencia contra los esclavos, con muy pocas menciones a que ello tuviera repercusiones para los amos. Los esclavos podían ser y eran golpeados habitualmente, ya fuese para fomentar el buen comportamiento o castigar el malo —o ambas cosas a la vez—, o simplemente por rabia, frustración o sadismo. En la práctica no existía ningún control sobre el poder del amo para abusar físicamente del esclavo de manera desproporcionada ante cualquier hecho: «¿Acaso no se impone una pena de prisión de muchos años al esclavo que ha faltado a su amo de palabra, o le ha propinado un golpe que en un momento ya ha pasado?», (san Agustín, La Ciudad de Dios 11). Los recursos de siempre eran la flagelación (tal vez el método habitual de castigo preferido) y el encarcelamiento con grilletes en una celda (ergastulum); el amo de Esopo, por ejemplo, se refiere a ellos (Vida). Sin embargo, había un número ilimitado de comportamientos abusivos, a menudo acompañados de degradantes señales permanentes, como la marca: «Eumolpus nos cubrió la frente con letras enormes y escribió toscamente la estigmatizadora marca de los esclavos fugitivos por toda nuestra cara» (Petronio, Satiricón 103). Este tipo de abusos son un tema constante en las obras de ficción en las que aparecen esclavos, como se aprecia fácilmente en los muchos ejemplos recogidos en las obras de Plauto o en las novelas de Apuleyo y Petronio. Nada indica que la actitud de los cristianos poseedores de esclavos fuese diferente de la de los politeístas; de hecho, la indefensión frente al maltrato físico era en todas partes el signo distintivo de la esclavitud. Los testimonios más recientes de Brasil y Norteamérica transmiten una imagen parecida:

Día y noche a disposición de su amo, el sirviente no tenía un horario fijo. Al trabajo durante horas interminables había que añadir la turbación que suponía estar constantemente bajo la mirada vigilante de los blancos y sometidos a todos sus variables, vengativos o sádicos caprichos. Con frecuencia, los sirvientes recibían bofetones o eran azotados por fallos insignificantes, por ignorancia, por ser víctimas de actos delictivos, por comportamiento «insolente», o simplemente por encontrarse al alcance de los golpes del amo cuando éste estaba disgustado. (W. Blassingame, The Slave Community)

Apuleyo cuenta la historia de un cocinero que temía ser castigado con la muerte por haber permitido que le robasen una pierna de ciervo (El asno de oro 8.31); Marcial hace referencia a otro cocinero que es azotado porque un conejo no estaba bien cocinado (Epigramas 3.94). Más allá de los golpes y las marcas, las condiciones físicas en general de los esclavos eran atroces, aunque aquéllas variaban especialmente entre los esclavos del campo y los de la ciudad. Su comida y ropa dependían del amo; a pesar de los consejos repetidos constantemente por los escritores y filósofos de la vida rural, la falta de suministros de todo tipo estaba muy extendida.

Por lo que respecta a las condiciones de vida, existen muy pocos testimonios que indiquen que en las casas hubiese habitaciones para los esclavos, si bien sí que han sido identificadas en algunas fincas rústicas de Italia; parece probable que, igual que ocurría en Brasil, los esclavos viviesen en los vestíbulos y bajo las escaleras de las mansiones, sacando sus catres por la noche y recogiéndolos durante el día. Hay un ejemplo de esto cuando Lucio, que todavía no se ha disfrazado de asno, espera a su enamorada Fotis en su habitación. Señala: «Los esclavos tenían preparado su lugar en el suelo lo más lejos posible de la puerta, me imagino que aquello era para que no pudiesen oír nuestra conversación durante la noche» (El asno de oro 2.15). Así que no sólo los golpes, sino también las condiciones de vida en general podían ser abusivas. Uno de los privilegios más deseados era tener un espacio propio, por muy humilde que fuera. Se han descubierto pequeñas celdas en mansiones que probablemente eran cuartos de esclavos; incluso una casucha provisional en el terreno habría sido de agradecer.

Tan malo como el maltrato físico era el maltrato mental: «Esopo, pon la mesa; Esopo, calienta el baño; Esopo, alimenta al ganado. Todo lo desagradable, pesado, doloroso o de baja categoría, se le ordena hacerlo a Esopo» (Vida de Esopo). El escritor Ateneo echa un vistazo al degradante mundo de los esclavos:

Epícrates, en «El esclavo difícil de vender», pone en boca de un esclavo indignado estas palabras: «¿Qué hay más odioso que ser llamado a donde están bebiendo a la voz de “chico, chico”; servir, además, a un joven imberbe, llevarle un orinal y ver las cosas tiradas ante nosotros, pasteles a medio comer y trozos de pollo que, a pesar de haber sobrado de la comida, las mujeres nos prohíben comer a los esclavos? ¡Pero lo que realmente hace que nos hierva la sangre es que nos llamen glotones avariciosos cuando alguno de nosotros come alguna de aquellas cosas!». (Cena de intelectuales 6262[d])

Hermero, en la novela de Petronio, destaca el trato degradante que sufrían los sirvientes esclavos: «Compré la libertad de mi esposa esclava para que nadie pudiese limpiarse las manos en su pechera» (Satiricón 57.5-6).

Dejando a un lado las razones culturales y personales de este comportamiento por parte de los amos, la finalidad práctica del maltrato físico y psicológico era el aprendizaje de la sumisión. Su ideal era conseguir que el esclavo obedeciese sin rechistar y, al mismo tiempo, utilizar sus habilidades para que realizase cualquier cosa que el amo necesitara. Si bien cabe preguntarse acerca de la eficacia de los golpes y la tortura psicológica a la hora de crear a un esclavo servicial y listo, a los amos no les parecía que aquello fuera contraproducente. La carga de obedecer de buen grado recaía sobre todo en los esclavos, como dijo san Pablo a los cristianos de Colosas:

Siervos, obedeced en todo a vuestros amos de la tierra; no sirváis solamente cuando os vean, para lograr el favor de los hombres, sino con sinceridad y por amor al Señor. Cualquier trabajo que hagáis hacedlo de buena gana, pensando que trabajáis para el Señor, en vez de fijaros en los hombres. Bien sabéis que el Señor os recompensará, dándoos la herencia prometida […] En cuanto a vosotros, conceded a vuestros servidores lo que es justo y razonable, sabiendo que también vosotros tenéis un Señor en el cielo. (Colosenses 3:22-4:1)

El desconocido autor de 1 Pedro llega incluso a descartar cualquier reproche a los amos, haciendo recaer toda la responsabilidad sobre los esclavos:

Siervos, someteos a vuestros amos con total respeto, no sólo a los amables y gentiles, sino también a los autoritarios. Pues merece aprobación aquél que, temeroso de Dios, soporta el dolor que se le inflige injustamente. ¿Qué merito tiene sufrir pacientemente cuando te golpean porque has hecho algo malo? Pero cuando haces algo bien y sufres pacientemente por ello, mereces la aprobación de Dios. (1 Pedro 2:18)

Otros, como Apolonio, coincidían plenamente en achacar toda la responsabilidad a los esclavos, independientemente de lo terrible que fuera el amo:

Es más, aunque a los amos no se les reproche desatender a los esclavos, por los que probablemente sientan desprecio por no ser buenos, los esclavos que no se entregan plenamente a sus amos deberán ser destruidos por éstos como malditos desdichados y objetos odiosos a los ojos de los dioses. (Filóstrato, Vida de Apolonio 4.40)

Lo peor de todo era tal vez la combinación de maltrato físico y psicológico: el abuso sexual. Con mucha frecuencia iba más allá del sadismo y de la enseñanza de la sumisión de los abusos cotidianos. Por supuesto, podía tratarse de violación como un acto de violencia contra la víctima, pero la asunción intrascendente y profundamente «normal» tanto por parte de los esclavos como de los hombres libres, de que los esclavos eran objetos sexuales, implicaba que a menudo no se aplicase manifiestamente la violencia física. Un poco después del periodo tratado en este libro, en el siglo V, Salvio escribió: «Las esclavas son obligadas contra su voluntad a servir a sus desvergonzados amos; éstos sacian en ellas su lujuria, atrapadas como están por su condición e incapaces de resistirse» (Sobre el gobierno de Dios 7.4). Pero no sólo sufrían las mujeres. Petronio narra la historia del esclavo de Glico, al que la mujer de su amo obligó a meterse en su cama. «El esclavo no actuó mal; fue obligado a hacerlo» (Satiricón 45). Los esclavos varones también eran objeto de violaciones por parte de sus amos. A pesar del hecho de que personajes como Trimalción alardeaban de haber pasado de ser el favorito de su amo para la práctica de la pederastia a ser el favorito en el hogar («durante catorce años fui objeto de las atenciones sexuales de mi amo; no es algo innoble hacer lo que el amo te ordena») y de aquí a lograr libertad y riqueza, la realidad de las violaciones tenía que estar muy presente en las mentes de chicos y chicas. Como señala Séneca el Viejo, la conducta sexual vergonzosa es criminal en una persona libre, una necesidad en un esclavo y un deber en un liberto (Declamaciones 4, prefacio 10). El Nuevo Testamento no dice nada contra estos abusos sexuales. La literatura rabínica describe cuándo es correcto mantener relaciones sexuales con una esclava. Incluso el progresista filósofo romano Musonio Rufo escribió: «Todo amo tiene plena autoridad para utilizar a su esclava como desee» (Discursos 12.88). Se esperaba de los esclavos que estuviesen sexualmente disponibles en cualquier momento y lugar, así que tenían que tener constantemente en cuenta esa posibilidad.

Disponían de muy pocos recursos ante un abuso sexual violento. Si bien los amos buenos podían llegar a escuchar las quejas de un esclavo y hacer algo al respecto, la mala opinión que tenía la mayoría de los amos de sus esclavos los llevaba no sólo a agredirlos personalmente, sino a aprobar que fuesen agredidos por sus capataces, todo ello en aras de la obediencia. En teoría un esclavo podía refugiarse en un templo o en la estatua de una divinidad, haciendo uso del antiguo derecho de asilo como protección frente a un amo abusador, y así lo hacían, tal como se menciona en buen número de anécdotas. Cabe preguntarse, sin embargo, con qué frecuencia este recurso desesperado daba resultado a largo plazo. Es cierto, existían varias normas legales que, en teoría, limitaban la casi ilimitada arbitrariedad de los actos de los amos sobre los esclavos. Durante el periodo tratado en este libro se promulgaron leyes y decretos para impedir que los amos arrojasen a sus esclavos a las fieras, que recuperasen a los esclavos enfermos abandonados si recobraban la salud, que los matasen impunemente y que los castrasen. Existen testimonios legales de esclavos que reclamaban justicia en estos casos, pero sin duda era raro el esclavo cuyas reclamaciones contra su amo prosperaban (siempre a través de un representante, por supuesto, ya que el derecho no lo consideraba una persona legal). La única acción legal que parece haber sido bastante habitual y, en ocasiones, provechosa, no tiene relación con la esclavitud, sino con la libertad: el proceso para determinar si una persona había nacido libre y había sido esclavizada de forma ilegal. El asunto que se dirimía no era el trato que se daba a un esclavo, sino el trato como esclavo a una persona que afirmaba ser libre. Por regla general, la sociedad simpatizaba con las personas que afirmaban ser libres pero estaban esclavizadas. Caso muy distinto era el de un esclavo, tratado como tal, que se quejaba de trato abusivo. No obstante, en cualquier caso, un recurso ante la ley que acabase en fracaso acarrearía con toda seguridad un atroz castigo para el esclavo. La ley, por tanto, ofrecía muy poca —por no decir ninguna— ayuda a un esclavo que se encontraba en una situación abusiva. De hecho, para los amos la ley era un instrumento de control de primer orden. El temor a la pena capital impuesta de manera rutinaria a esclavos «criminales» en sentencias judiciales —crucifixión, quemados vivos o devorados por las fieras en el circo— era muy real. Únicamente los esclavos con más confianza y mejor relacionados se atrevían a recurrir la sentencia de un magistrado. Prácticamente todos miraban al sistema legal con terror, no con esperanza.

La identidad de un esclavo consistía en la combinación de lo que se le imponía y lo que podía crear por sí mismo. La elección del nombre del esclavo por parte del amo es el acto más cargado de simbolismo del control de la identidad. El hecho de poner un nombre al esclavo le proporciona una nueva identidad como propiedad del nuevo amo; personifica la intención de eliminar al antiguo yo y demostrar que su identidad está bajo el control del nuevo amo. No obstante, el nuevo esclavo no olvidaba fácilmente todo lo vivido hasta entonces. En el caso de alguien vendido de adulto como esclavo, los recuerdos permanecían nítidos. Un epitafio da testimonio de esto; se trata de un partiano capturado de joven y vendido como esclavo; acabó en Rávena donde finalmente fue liberado y una lápida recuerda este hecho:

Gayo Julio Migdonio, de raza partiana, nacido libre, capturado a edad temprana, conducido a la esclavitud en territorio romano y luego, gracias al Destino, ciudadano romano […]. (CIL 11 137 = ILS 1980)

Otra cautiva esclavizada, Claudia Aster, acabó en Puteoli (Pozzuoli), en la bahía de Nápoles; fue liberada, pero recordaba sus orígenes y su captura en Jerusalén al final de la guerra judía del año 70 (CIL 10 1971). Un tercer esclavo, Arrio Capito, contable durante el tiempo que sirvió como esclavo y prestamista tras obtener la libertad, recordaba sus orígenes en Panonia, al otro lado del Danubio:

Aquí yace Capito, liberto de Arrio, prestamista del pueblo panonio, que vivió 35 años. (CIL 13 7247, Mainz, Alemania)

Otro más recuerda el nombre de su padre, incluso tras muchos años de esclavitud:

Gayo Ducenio Foebo, liberto de Gayo, hijo de Zeno, nació en Nisibis, Siria, y fue liberado en Roma (CIL 6700 = ILS 3944, Roma)

Por último, un hombre conducido fuera de las fronteras del Imperio y vendido como esclavo en Galia habla con elocuencia de su esclavitud y de la obtención de la libertad:

Gayo Ofilio Arimnesto, liberto de Cayo, del distrito electoral de Palatino, erigió este monumento en vida en su honor y el de su mujer, Mindia Prima, hija de Marco, y el de Gayo Ofilio Próculo, su hijo. Una tierra extranjera me vio nacer. Para obtener ganancias fui entregado inmerecidamente como esclavo, con lo que mi vida cambió por completo. Con todo, hice lo posible para honrar el nombre que me puso mi padre. Como no la logré mediante súplicas, obtuve mi libertad con mi propio dinero. Logré conquistar a mi amo cumpliendo mis deberes. Nunca me tuvieron que azotar, nunca recibí recompensa alguna […]. (CIL 12 5026, Narbona, Francia)

A pesar de que los documentos de este tipo escasean, los recuerdos del esclavo de su vida anterior sin duda permanecían vivos; de forma análoga, los esclavos de Brasil y América del Sur recordaban nítidamente sus vidas en África antes de ser capturados y esclavizados. Lo mismo cabría esperar en este caso; conservar los recuerdos era una forma de mantener la propia identidad, más allá de la impuesta por los amos.

En lo que constituye una estimulante recuperación de las voces de los romanos olvidados, Sandra Joshel ha destacado lo importante que era la ocupación de los esclavos para la formación y el mantenimiento de su identidad. Su exhaustivo y convincente trabajo pone de relieve cómo en la epigrafía los esclavos mencionan su ocupación con mucha más frecuencia que las personas libres, y cómo lo hacen por decisión propia, no de sus amos. A través del trabajo, el esclavo podía formarse una identidad, puesto que su excelencia profesional servía para complacer al amo, el cual valoraba e incluso recompensaba a los esclavos hábiles; para distinguirse de sus compañeros y para obtener dinero que, en última instancia, podía utilizar para comprar su libertad e incluso la de otros seres queridos esclavizados. En definitiva, nada les impedía ser buenos en su trabajo, así que, si se les presentaba la oportunidad, los esclavos podían trabajar duro y sentirse orgullosos de ello.

No es que piense ni por un instante que el trabajo de un esclavo fuese un camino de rosas; muchos esclavos no tenían ocasión de aprender un oficio o una habilidad, así que no podían aprovecharse de su buen hacer. Otros renunciaban a las oportunidades cuando éstas se presentaban. Los amos obligaban a los esclavos a trabajar muy duramente, tanto por una razón práctica (que se hiciera el trabajo necesario) como para mantener el orden y la sumisión. Con todo, era posible sentirse orgulloso del trabajo a diferentes niveles, y muchos esclavos eran capaces de encontrar su sitio concentrándose en ese elemento de sus vidas sobre el que tenían cierto control, pues no era probable que un amo le dijese a un esclavo que dejase de hacer un trabajo que hacía de forma excelente y de ese modo tenía al menos la posibilidad de ser recompensado.

El pensamiento de los esclavos

Cuando los esclavos pensaban en su vida y en sus limitadas posibilidades, el propio hecho de la esclavitud canalizaba su pensamiento. El aspecto más determinante de este pensamiento era una carencia; la carencia de posibilidades de que existiese una sociedad diferente o alternativa sin esclavitud. Simplemente no se concebía una existencia social en la que la esclavitud no fuese algo aceptado como parte integrante de la misma. A diferencia de lo sucedido en Occidente a partir de mediados del siglo XVIII, cuando la injusticia intrínseca de la esclavitud fue ganando terreno hasta extenderse entre los propios esclavos y los movimientos abolicionistas fueron cobrando fuerza, nada de eso sucedía en el mundo grecorromano. Por consiguiente, la repulsa a la esclavitud como institución y la creencia de que no bastaba con salir de ella a título individual, sino que toda su estructura debería desmantelarse, eran aspectos que no entraban en absoluto en la mentalidad de los esclavos durante el periodo tratado en este libro. Así pues, el pensamiento más radical consistía en escapar de la esclavitud, nunca en poner fin a la misma para todo el mundo y de manera incondicional. Esta ideología delimitaba cualquier otro pensamiento. Cuando los esclavos pensaban en su situación y en las formas de afrontarla, sus consideraciones eran exclusivamente prácticas. La inseguridad siempre estaba presente en sus mentes. El hecho de ser posesión de alguien provocaba esa condición fundamental. No había nada seguro. Uno podía hacer todo lo que el amo deseaba, hacerlo bien y, aun así, ser vendido o separado de los seres queridos, o caer enfermo y ser abandonado, o ser abandonado de viejo y morir falto de atenciones, o algo peor. Algún consuelo y orientación podían encontrarse en el saber y la filosofía popular y en otros intentos de conciliar la condición humana con la realidad existencial del esclavo. Los lamentos, las quejas y la insatisfacción no servían de gran cosa; al final, el reconocimiento de la injusticia de la vida y la resignación ante lo deparado por el destino debían de constituir la única defensa mental frente a la angustia provocada por una situación intrínsecamente insegura y estresante. En Los prisioneros de Plauto, el guarda les da un consejo, por muy frío que resulte: «Ahora, vosotros […] si es voluntad de los dioses que seáis los infortunados [esclavos], lo mejor que podéis hacer es tomároslo con resignación; de ese modo no se os hará tan duro».

La comunidad de esclavos

Los esclavos también se planteaban tratar de lograr cierto control para aliviar la tensión y aportar cierto grado de normalidad a sus vidas. El punto de partida de este proceso debía situarse dentro de la propia comunidad esclava. Aunque los amos buscaban trabajo y obediencia, todos entendían que los esclavos, como seres humanos, se relacionaban unos con otros. Un amo podía aislar a los esclavos «problemáticos», y en condiciones especialmente peligrosas como en el trabajo en las minas, las posibilidades de formar una comunidad quedaban drásticamente reducidas. Sin embargo, en circunstancias normales, ya fuese en una casa grande, en un recinto más pequeño o en el ámbito rural, los esclavos creaban vínculos y entablaban relaciones que daban sentido a sus vidas, a pesar de la inseguridad y brutalidad subyacente. Existen muchas pruebas de solidaridad y amistad entre esclavos. Aquí, un ex esclavo recuerda una amistad de toda la vida que se remonta al tiempo en que ambos eran esclavos.

Aulo Memmio Urbano erige este monumento en honor de Aulo Memmio Claro, querido compañero liberto. Entre tú y yo, mi más apreciado compañero, nunca hubo disputa alguna. Con esta inscripción quiero también que los dioses de arriba y de abajo sean testigos de que tú y yo, comprados como esclavos al mismo tiempo en la misma casa, fuimos liberados juntos. Ningún día estuvimos separados hasta el día de tu fatídica muerte. (CIL 62235a = ILS 8432, Roma)

Otro ejemplo es el de Jucundo, en casa de Tauro:

Jucundo, esclavo de Tauro, camillero, fue un verdadero hombre mientras vivió. Durante toda su vida cuidó de sí mismo y de los demás. Calista y Filólogo, compañeros esclavos, erigen este monumento. (CIL 66308 = ILS 7408d, Roma)

El empleo del término «verdadero hombre» (vir) transmite el hecho de que este esclavo y otros como él eran capaces de apreciar en sí mismos y en otros la hombría, un rasgo muy valorado por su cultura. La costumbre de Jucundo de cuidar de sus compañeros personifica la solidaridad de la comunidad esclava, cosa que se da con frecuencia, si bien, como comentaré en breve, a menudo también se ve subvertida. Un ejemplo de esto es el hecho de que cuando el senador romano Pedanio Segundo fue asesinado por sus esclavos, ni uno solo trató de impedirlo o delató a quien lo había hecho, por muy terrible que fuera el castigo (Tácito, Anales 14.43). En la Vida de Esopo, sus compañeros esclavos actúan en grupo al oponerse a él por considerarlo un intruso, además de echarle la culpa de sus propias fechorías. Los esclavos también actuaban en grupo en la vida religiosa. Un monumento votivo de Gaud (sudeste de Francia) afirma:

Al dios Garris. Gemino, esclavo, hace la ofrenda libremente también en nombre de sus compañeros esclavos. (CIL 13.49, Gaud, Francia)

En la misma línea, los esclavos formaban a menudo sociedades funerarias, ya fuese dentro de una casa, si ésta era grande, entre varias casas o entre compañeros de trabajo, como sucedía por ejemplo con los mineros de oro en Dacia o los que trabajaban la lana en Italia:

Los cardadores de lana erigen este monumento en honor de Accepto, esclavo de Chia, su compañero. (CIL 54501, Brescia)

En Luceria, Italia, unos esclavos enterraron a uno de los suyos bajo esta lápida:

A los dioses del mundo de las tinieblas y a Gelasmo, esclavo de Sittia. Sus colegas de la Asociación de Hércules y Apolo erigen este monumento. Vivió 25 años, tres meses y 21 días. (AE 1983 213)

Pero, como en el caso de Esopo, también podía haber hostilidad en el seno de la comunidad. Naturalmente, surgían rivalidades por conseguir el favor del amo. El personaje de ficción Hermero describe lo siguiente:

Trataba con todas mis fuerzas de satisfacer a mi amo,

el cual era un hombre digno y augusto.

Y en la casa trataba con gente que intentaba

hacerme la zancadilla siempre que podía.

Pero al final vencí, gracias a mi amo.

(Petronio, Satiricón 57)

Entre los esclavos podía haber habladurías malintencionadas, enfrentamientos y sabotaje del trabajo ajeno, como ilustra muy bien san Agustín al describir en sus Confesiones el convulso hogar en el que los esclavos se ven involucrados en las disputas de los miembros de la familia. Era necesario establecer mecanismos de resolución de conflictos para poner fin a las disputas que podían producirse por cualquier motivo (en el caso de Esopo, las mujeres de la casa se peleaban por obtener sus favores sexuales). Tal vez la forma más insidiosa de socavar la solidaridad entre esclavos era la personificada por los silentiarii, esclavos cuya función era mantener el orden entre ellos.

Temen a sus compañeros, a los conductores y a los informadores [silentiarii] que hay entre ellos para imponer su sumisión, así como a los capataces encargados de controlarlos. En realidad, los esclavos son tan esclavos de éstos como de sus auténticos amos: cualquiera de ellos puede azotarlos o matarlos, cualquiera puede avasallarlos. ¿Qué más se puede decir? Muchos esclavos se refugian a los pies de sus amos, de tanto como temen a sus compañeros. Por ello no debemos culpar a los esclavos que huyen de esa situación; más bien hemos de fijarnos en aquéllos cuyo trato les obliga a convertirse en fugitivos. (Salviano, Sobre el gobierno de Dios 4.3).

La forma general en que estaban organizados los esclavos invitaba a que abusasen unos de otros; por ejemplo, Esopo afirma que un esclavo apuesto trataba de tener acceso sexual a otro del que «se había quedado prendado» (Vida de Esopo). Los hombres libres no eran contratados como capataces o supervisores, sino que dichas tareas eran encomendadas a otros esclavos. Esto era así tanto si la casa necesitaba esclavos supervisores como si se trataba de una propiedad rústica de la que el amo estaba ausente. Igual que en otras sociedades de esclavos, los capataces eran odiados profundamente por el resto. No tenían ninguna restricción a la hora de infligir algún castigo, asignar tareas a los esclavos en su propio beneficio o satisfacer sus impulsos sexuales, por no mencionar la alteración de los libros para engañar al amo, dirigir negocios particulares y cosas por el estilo, especialmente si no eran supervisados por el amo. Una de las advertencias más severas de los escritores agrícolas es la de no perder de vista a los supervisores de los esclavos para asegurarse de que no les tratan con crueldad. En teoría, los esclavos podían denunciar ante el amo los abusos de los supervisores y de sus compañeros, y un buen amo debía favorecer dichas denuncias; sin embargo, como se desprende de la cita anterior de Salviano, a menudo la única forma de escapar de un compañero era la fuga.

Además de al poderoso y odiado supervisor, los esclavos temían también a sus compañeros encargados de torturar y castigar. Si bien las flagelaciones rutinarias y otros castigos físicos tenían lugar a manos de compañeros esclavos bajo la autoridad directa del amo, era habitual que cuando se trataba de castigos corporales más severos, éstos se «externalizasen» por la sencilla razón de que aplicarlos «en la casa» resultaba mucho más perturbador para la vida de los esclavos. Había, por tanto, profesionales especializados en castigar a los esclavos considerados por los amos como excepcionalmente obstinados o malvados. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en Mateo 18:21-34. Jesús cuenta la historia de un rey que perdonó una gran deuda a uno de sus siervos; el siervo a su vez fue a ver a un hombre que le debía dinero, pero rechazó las súplicas del pobre hombre que le pedía que tuviera piedad y lo vendió a él y a su familia para cubrir la deuda. Cuando el rey se enteró «lo entregó a los torturadores, hasta que pagara todo lo que debía». En la novela de Apuleyo también aparecen esclavos que torturan a otros esclavos.

La vida en la comunidad esclava era compleja: los esclavos tenían que juzgar a sus compañeros, fojar amistades y alianzas y prevenirse contra el dolor tanto como fuera posible. Esta misma complejidad se extendía a la vida más allá de los esclavos que les rodeaban, es decir, a la población libre externa a la casa. El problema fundamental es determinar si los esclavos y los ciudadanos libres del mundo en general se encontraban claramente separados unos de otros a causa del sentimiento de superioridad de estos últimos por el simple hecho de ser libres. Si bien no cabe duda de que los miembros de la elite y, con toda probabilidad, los acomodados, desdeñaban a los esclavos y levantaban una enorme barrera psicológica entre ellos, hemos de preguntarnos si entre la gente corriente imperaba ese mismo sentimiento. Las opiniones modernas no son unánimes. Hay quien piensa que cualquier persona libre querría desmarcarse de los esclavos, orgullosa de su libertad y segura de la superioridad que ese hecho le otorgaba frente a los esclavos, incluso aunque un esclavo tuviera más dinero, influencia y perspectivas que ella. Otros piensan que las vidas de la gente corriente eran muy parecidas a las de muchos esclavos, por lo que todo lleva a pensar que esclavos y libres en las mismas condiciones pensarían más en lo que tenían en común que en la denominación de «esclavo» o «libre». También los unía la enorme distancia que los separaba de la elite, y probablemente compartían un resentimiento, e incluso odio, hacia la minúscula clase dominante. Cuando el senador Pedanio Segundo fue asesinado por sus esclavos, por ejemplo, y todos los esclavos de la casa fueron condenados a morir en la cruz como castigo ejemplar por no haber revelado ninguno de ellos el plan ni evitado su realización, una enorme y enfurecida multitud formada por personas corrientes, tanto esclavas como libres, impidió en un primer momento que se aplicase el castigo; sólo cuando el emperador Nerón envió a las tropas para dispersar a la gente pudieron llevarse a cabo las ejecuciones (Tácito, Anales 14-42.5).

Incluso si alguien hubiera querido separar a los esclavos de la gente corriente, le habría resultado difícil. Ya he mencionado que, en su mayor parte, los esclavos se parecían a los hombres libres y hablaban como ellos. Por regla general, los esclavos no vestían ropas que los diferenciasen. Había excepciones, por supuesto: los marcados, los que llevaban un «corte de esclavo» (pelo rapado) o los que vestían un uniforme especial impuesto por su amo. Pero, aparte de quienes llevaban ropa formal y de negocios —la toga—, todos los hombres tenían un aspecto muy similar en el día a día. El personaje de Petronio, Hermero, dice: «Fui esclavo durante cuarenta años y nadie sabía si era esclavo o libre». (Satiricón, 57)

Los esclavos llevaban una vida activa más allá de las puertas de las casas y a menudo vivían fuera. Sus amos les encomendaban tareas importantes o sencillas que, en ocasiones, también realizaban los hombres libres, tales como trabajos de construcción y transporte, artesanía, comercio y préstamos monetarios. Dada la similitud de su origen, cultura y ocupación, no resulta extraño que esclavos y libres perteneciesen a las mismas asociaciones religiosas y laicas. Hay muchos ejemplos de personas nacidas libres, ex esclavos (libertos) y esclavos que formaban parte de una misma asociación. Algunos, cuyo pasado esclavo era muy reciente, no daban muestras de empatía con aquéllos que continuaban esclavizados; uno de éstos era Larcio Macedo, hijo de un liberto, el cual era especialmente cruel con sus esclavos y fue asesinado por uno de ellos (Plinio, Cartas 3.14). Mucho más numerosos eran los que mantenían vínculos con esclavos en un plano de igualdad en asociaciones profesionales y religiosas cuyo objeto era aparentemente funerario, pero eran en realidad reuniones sociales. En Praeneste había una asociación de abatanadores mixta en la que estaban inscritos varios esclavos y un liberto; en Ostia, una sociedad de libertos y esclavos de la ciudad erigió un monumento en honor de la diosa Belona; en Lanuvium, los esclavos participaban junto con personas libres en los cultos a Antínoo y Diana, aunque necesitaban la autorización de su amo. Los esclavos se enfrentaban a un mundo en el que, en ocasiones, vivían y actuaban casi como personas libres; pero eran conscientes en todo momento que un roce con las autoridades pondría de manifiesto la absoluta diferencia de trato por parte del derecho civil y penal, especialmente por lo que respecta al rápido recurso al castigo físico, incluso si el cargo era solamente tirar basura:

Marco Alfio Paulo, alcalde, ordena esto: Quienquiera que desee arrojar algún excremento en este lugar, queda advertido de que no se permite. Si alguien actúa en contra de esta proclama, si es libre que pague una multa y si es esclavo que se le azote el trasero como sanción. (AE 1962 234)

Los esclavos y sus amos

En su vida entre otros esclavos y entre la población libre, el esclavo siempre tenía cuatro temas en mente. Son los revelados por las tres preguntas que aparecen en el Oráculo de Astrampsico y que son especialmente adecuadas para reflexionar sobre las actitudes de los esclavos: ¿me llevaré bien con mis amos?; ¿me venderán?; ¿me liberarán?, así como una cuarta pregunta formulada no por los esclavos sino por los amos y que guarda una relación indirecta: «¿encontraré al fugitivo [esclavo]?». Por consiguiente, a los esclavos les preocupaba la relación con sus amos, ser vendidos y ser liberados, mientras que el hecho de que al amo le preocupasen los fugitivos indicaba que la fuga siempre estaba presente en la mente del esclavo. Estas preocupaciones se ven reflejadas también de forma muy parecida en varias de las interpretaciones de sueños de Artemidoro. La referencia más habitual es la de conseguir la libertad, las diferentes relaciones con el amo (malas, buenas, cambiantes) y la fuga; ser vendido solamente aparece como tema en una ocasión. Si combinamos estas preocupaciones con otras características conductuales mencionadas en lápidas mortuorias, parecería que una buena parte del pensamiento del esclavo se centraba en la supervivencia inmediata, alternando esperanza y miedo cara al futuro. Lo que no encontramos son demasiadas indicaciones de que se reflexionase detenidamente sobre la esclavitud en sí, o cualquiera de las interioridades que uno supondría que deberían haber ocupado la mente del esclavo. No se dan muchas protestas contra la injusticia de la esclavitud, tan sólo la constatación de la situación personal en la que se podía encontrar un esclavo, si bien el epitafio de un esclavo de Roma resulta bastante evocador:

Aquí yace Lemiso. Sólo la muerte puso fin a mi penoso trabajo. (CIL 66049 = ILLRP 932, Roma)

Con todo, resulta tranquilizador saber que los esclavos expresan con su propia voz al menos una descripción general de lo que consideran primordial. La imagen resultante es la de unas vidas activas tratando de encontrar vías de actuación y, si es posible, trabajando en pro de su libertad.

Gestionar su relación con los amos ocupaba gran parte del pensamiento de los esclavos. En la Vida de Esopo, el conflicto entre esclavo y amo es determinante, y muestra cómo el esclavo podía hacer frente al mismo de manera eficaz. Algunos amos se portaban mejor con sus esclavos que otros; algunos esclavos tomaban más la iniciativa a la hora de adaptarse a su situación que otros: las permutaciones eran potencialmente infinitas, pero cada esclavo tenía que desarrollar respuestas específicas a su situación concreta.

En primer lugar, el esclavo podía adaptarse a sus circunstancias de diferentes formas. La más sencilla era asumir su destino y tomarse la esclavitud lo mejor posible. «No vale la pena estar todo el día llorando. Está bien claro que sois infelices. En los malos momentos lo mejor es mantener el ánimo» (Plauto, Los prisioneros 202). Éste es el consejo que da el guarda a los prisioneros de guerra que acaban de ser vendidos como esclavos. La frase de Publilio Siro, «El esclavo que tira constantemente del bocado se amarga la vida, pero sigue siendo un esclavo» (Máxima 616), está en la misma línea. Tomarse la situación lo mejor posible equivalía por tanto a adaptarse: «El esclavo que sirve con inteligencia comparte en cierta medida el papel de su amo» (Máxima 596). Esto resultaba más fácil si el amo era sensato y hacía caso a los consejos de los escritores agrícolas y fomentaba una relación positiva y basada en la reciprocidad con los esclavos en la medida de lo posible. También era más fácil si le gustabas y la relación desembocaba en algo más que en abusos sexuales. Los hijos ilegítimos de los amos de los esclavos no sólo podían recibir su amor, sino también dinero: Steia Fortuna, una esclava de Publio Steio Felix, heredó una sexta parte de sus propiedades —probablemente se trataba de su hija ilegítima (CIL 14 1641, Ostia Antica, Italia)—. Las obras de ficción están repletas de casos de esclavos que pasaron de ser los favoritos sexuales del amo a ocupar puestos más importantes en la casa y, en última instancia, a llevar una vida próspera como libertos; en el Satiricón de Petronio, Hermero y Trimalción son dos ejemplos clásicos de ello. Muchos amos tenían esclavos favoritos; uno adoptó a un esclavo y lo colocó al frente de una exitosa taberna:

Aquí yace Vitalis, esclavo e hijo de Gayo Lavio Fausto. Vivió 16 años. Como responsable de la taberna fue amado por sus amos; luego fue llamado por los dioses. Transeúntes, si alguna vez os serví menos para incrementar los beneficios de mi padre, perdonadme. Pido en nombre de los dioses del cielo y del infierno que cuidéis de mi madre y de mi padre. ¡Adiós! (CIL 314206.21 = ILS 7479, Amfipolis, Grecia)

Otro recordaba con cariño a su esclava favorita:

Celerino, el amo, erige este monumento funerario en honor de la desdichada Valentina, mi más encantador y querido bebé, hija del esclavo Valentio, su camarero, la cual vivió sólo cuatro años. (CIL 32130, Salona, Croacia)

Plinio el Viejo pone un ejemplo real de un esclavo impulsado a las cimas de la riqueza gracias al favor de su ama:

[El bronce de Corinto era famoso y apreciado]. Una vez, al poner en venta un candelabro de este material, un subastador llamado Theron ofreció como regalo a un esclavo llamado Clesipo, cardador jorobado y tipo de extrema fealdad. Una mujer rica llamada Gegania compró el candelabro por 50 000 sestercios y con él se llevó al esclavo contrahecho. Tan contenta estaba con sus adquisiciones que organizó una fiesta para exhibirlos. Allí, simplemente para divertir a los invitados, Clesipo apareció completamente desnudo. A Gegania le invadió una lujuria desvergonzada y se lo llevó a la cama, y poco después lo incluyó como heredero en su testamento. Inmensamente rico a la muerte de la mujer, Clesipo adoraba aquel candelabro como a un dios protector… Sin embargo, su inmoral comportamiento fue vengado por el elaborado sepulcro erigido por Clesipo, a través del cual el recuerdo de la vergüenza de Gegania pervivió sobre la tierra desde entonces […]. (Historia natural 34.6.11-12)

La historia de Plinio es un tanto inusual, ya que se trata de un ama que toma un concubino varón. El caso de amos varones que tomaban concubinas de entre sus esclavas se da con mucha más frecuencia; las mujeres podían encontrar cierta seguridad en dicha relación, si bien eran siempre susceptibles de sufrir maltrato por parte del amo o de su esposa. Evidentemente, un buen número de estas relaciones acababan por ser permanentes, puesto que son citadas con cierta frecuencia en la epigrafía funeraria. Por ejemplo:

Este monumento ha sido erigido en honor de los dioses del mundo de las tinieblas y de Septimio Fortunato, hijo de Gayo, y de Septimia, su concubina, primero esclava y luego liberta. (CIL 55170 = ILS 8553, Bérgamo, Italia)

La mayoría de los esclavos, por supuesto, no mantenían relaciones sexuales prolongadas con sus amos. Lo que hacía que un esclavo tuviera una buena relación con su amo era una combinación de las cosas que éste quería que aquél le aportase: trabajo eficiente, beneficio, obediencia y fidelidad. La obediencia significaba control, así que, fuese real o fingida, cierto nivel de obediencia era la mejor forma de adaptarse a la situación y evitar el castigo. Pablo aconsejaba a los esclavos cristianos que fuesen sinceramente obedientes, «no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres» (Efesios 6:6), reconociendo con ello implícitamente la evidencia de que había obediencia fingida, así como la conveniencia (a ojos del amo) de que fuese real. La fidelidad estaba muy relacionada con la obediencia, así que, una vez más, las muestras auténticas o simuladas de lealtad eran un medio bastante seguro de lograr el favor del amo. La adulación estaba a la orden del día, tanto hacia el amo como hacia los esclavos supervisores. Algunos podían incluso llegar a amar al amo al que halagaban, obedecían y para el cual trabajaban fielmente. Todo esto resultaba más fácil si se trataba de un amo amable, por supuesto. En tal caso, podía incluso resultar preferible continuar siendo un esclavo que ser liberado. El ex esclavo y posteriormente filósofo Epicteto hace la siguiente observación sobre los peligros de la libertad en contraposición a la esclavitud a las órdenes de un amo ilustrado:

El esclavo desea ser liberado inmediatamente. ¿Por qué? ¿Creéis que desea pagar dinero a los recaudadores de vicésimas [el impuesto sobre la manumisión]? No; sino porque se imagina que no haber obtenido la libertad hasta ese momento le supone un obstáculo y una desgracia. «Si me liberasen, sería inmediatamente feliz, no me preocuparía por nadie, hablaría con todos de tú a tú y, como ellos, iría a donde quisiera y vendría de donde quisiera.» Entonces es liberado, y, como no tiene dónde comer, se pone inmediatamente a buscar a un hombre al que adular, alguien con quien cenar. Luego tiene que trabajar y soportar las situaciones más terribles y, si encuentra un jefe, cae en una esclavitud mucho peor que la anterior; o incluso si se hace rico, al ser un hombre que no sabe lo que es bueno, se enamora de una niña y, en su felicidad, se lamenta y desea volver a ser un esclavo. Dice: «¿Qué tenía de malo ser esclavo? Otro me vestía, me alimentaba, me cuidaba cuando estaba enfermo, y yo sólo tenía que prestarle algunos servicios. Pero ahora, desgraciado de mí, cuánto sufro, siendo esclavo de muchos en lugar de serlo de uno solo». (Discursos 4.1.34-7)

El autor de la Vida de Esopo, lo expresa de forma más sucinta:

Si eres bueno con tus esclavos, ninguno de ellos va a escapar de lo que es bueno y elegir lo que es malo y a condenarse a vagabundear y a tener que enfrentarse al miedo y al hambre.

Un amo inteligente valoraba el trabajo diligente de los «buenos» esclavos, es decir, el de los leales y obedientes, y los recompensaba por ello. Las recompensas podían ser pequeñas —regalos en Saturnalia, un día libre de vez en cuando— o grandes, por ejemplo la oportunidad de adquirir fondos con los que pagar al amo y obtener la libertad. Técnicamente, los fondos del esclavo, llamados peculium, eran siempre propiedad del amo, igual que todo lo que el esclavo «poseía», incluyendo su propia persona. No obstante, en realidad los esclavos acumulaban sumas grandes y pequeñas que podían gastar en las mismas cosas que las personas libres: por ejemplo, podían hacer ofrendas, como indica el siguiente epígrafe de Pesaro, en Italia:

Fausto, esclavo de Publio Versenio, pagó de su peculium una estatua y un altar en honor del dios Príapo. (CIL 11 6314 = ILS 3581)

Otros podían emplearlo en mejoras materiales para su vida o ahorrar para, con el tiempo, comprar su libertad o la libertad de algún ser querido, o en dedicarse a hacer el vago. Los esclavos de todas clases tenían peculium, incluso, si hemos de creer a Plauto, los pastores. «El pastor que cuida el ganado de otro ahorra un poco de su dinero, en el que tiene puestas muchas ilusiones» (La comedia de los asnos 539). Hacían todo lo posible por tener más. Para un esclavo urbano, había grandes oportunidades, las cuales iban desde vender su propia comida, robar posesiones del amo y venderlas en la calle, hasta aceptar sobornos para contratar los servicios necesarios o para tener acceso al señor o la señora de la casa, como en este caso:

Entonces, enseguida, llega una persona presentando una invitación para cenar, y el sirviente de la casa no tiene ni idea y, para que se sienta obligado, le pasas al menos cinco dracmas, disimuladamente, eso sí, para que no resulte violento. (Luciano, Sobre los puestos asalariados en grandes casas 14)

Un esclavo también podía hacer negocios de forma paralela, o fabricar cosas y venderlas para su propio beneficio. En la ciudad, los esclavos disponían de muchas más oportunidades, puesto que tenían más «tiempo libre» y más acceso a recursos y puntos de venta. Pero, incluso en las casas rurales, el supervisor (vilicus) tenía habitualmente sus negocios paralelos, como reconoce Columela cuando advierte de que es probable que un supervisor sin control haga negocios en su propio beneficio al estar ausente el amo (Los trabajos del campo 1.8.14). Habitualmente, los esclavos eran utilizados también como una prolongación del amo en los tratos comerciales. El peculium era la motivación principal para que un esclavo fuese un representante eficaz, ya que podía ganar dinero de manera legal o fraudulenta mientras llevaba los negocios de su amo, ya fuese en el campo del comercio, los préstamos o la artesanía.

Los esclavos del pompeyano Lucio Cecilio Jucundo tenían incluso sellos con sus propios nombres para utilizarlos en las transacciones comerciales. La historia de los esclavos fieles del Nuevo Testamento ilustra claramente cómo funcionaba el sistema. Un hombre, al partir a tierras lejanas, reunió a sus tres servidores y les entregó una cantidad de dinero diferente a cada uno para que la gestionasen en su ausencia. Dos esclavos invirtieron el dinero y le entregaron el beneficio al señor; el tercero, temiendo las repercusiones en caso de invertir y perder su legado, simplemente lo enterró. Cuando el señor regresó a casa, elogió a los esclavos que habían invertido bien, pero se enfadó con el que no se había arriesgado. A los dos primeros los premió, pero al tercero le despojó de cualquier otra responsabilidad y, presumiblemente, de cualquier esperanza de prosperar en la casa (Mateo 25:14-28). De modo que los esclavos de fiar eran libres de utilizar sus habilidades empresariales para incrementar la riqueza del amo; al mismo tiempo, esos esclavos establecían una red de contactos y además se posicionaban para obtener beneficios futuros, ya fuese aprovechándose de la confianza del señor o ganando dinero de forma «paralela» mediante varias transacciones vinculadas. Uno de los esclavos favoritos de Trimalción obtenía ingresos precisamente de ese modo. Era joven y apuesto —está claro que a Trimalción le resultaba atractivo—, pero también tenía talento y era un hombre de recursos:

Besé al chico, no porque sea guapo, sino porque es de fiar. Puede hacer divisiones y leer libros sin esfuerzo; con lo que gana se ha comprado una armadura tracia, ha adquirido una elegante silla de respaldo redondeado y dos braseros, todo ello con su propio dinero. (Petronio, Satiricón 75)

Si bien puede cuestionarse lo acertado de sus compras, su educación lo hace apto para el comercio, y ha ganado dinero y ha adquirido objetos siendo esclavo. En ocasiones, como en la parábola citada anteriormente, las cosas podían resultar fatales para el amo, incluso peor que no invertir: el esclavo podía aprovecharse de la situación para engañarle y huir. Un texto legal romano (Digesto 14.5.8) se refiere a un tal Titiano Primo que encargó a un esclavo que «concediese préstamos y aceptase prendas como garantía de los mismos». Sin embargo, el esclavo fue más allá: por decisión propia (¿utilizando los fondos del amo?), empezó a comprar deudas que compradores debían a mercaderes de grano y luego a pagarlas obteniendo así ganancias. Tras acumular una cantidad de dinero considerable, se fugó. Esto muestra la confianza que se podía depositar en un esclavo, así como la posibilidad de que éste aprovechase la ocasión para acumular riqueza. En este caso, lo único excepcional es que el esclavo huyó en lugar de esperar a ser liberado para dedicarse, presumiblemente, a negocios financieros.

Este panorama no debería inducir a nadie a pensar erróneamente que la mayoría de los esclavos tenían grandes oportunidades. Tan sólo unos pocos elegidos eran comprados o seleccionados por el amo para ser formados como agentes o cargos de ese tipo. Sin embargo, incluso el esclavo corriente de una casa y los esclavos de fincas agrícolas tenían oportunidades para acumular un pequeño peculium con el cual aliviar de algún modo la carga de la esclavitud.

FIG. 12. Esclavos trabajando. Aquí, dos mujeres que hacían tejas dejaron las huellas de su calzado y sus nombres grabados en la arcilla todavía fresca. En el grabado se lee (en osco): «Delftri, esclava de Herrenneis Sattis, firmó esto con su pie» y (en latín) «Amica, esclava de Herreneis, firmó esto mientras esperábamos que se secase la arcilla».

Resistencia

Obviamente, las coacciones y abusos que comportaba la esclavitud llevaba a los esclavos por el camino de la resistencia; los esclavos podían lograr su identidad mediante una combinación de adaptación y resistencia, y la combinación de ambas cosas variaba infinitamente dentro de la comunidad, ya que cada uno se adaptaba a su situación concreta, a su talento y a su disposición psicológica. Los amos de los esclavos preveían que existiese resistencia, la cual equivalía para ellos a desobediencia, deslealtad y hostilidad.

Tanto en entornos rurales como urbanos, los amos eran perfectamente conscientes de las (según ellos) malas acciones de los esclavos, y de que dichas acciones eran endémicas. La Vida de Esopo está llena de ejemplos de esta especie de autoafirmación. Los esclavos hablaban entre ellos, chismorreando, incitándose unos a otros a desobedecer, contestando al amo si se atrevían o lanzándoles miradas irreverentes si no se atrevían. Los amos podían intentar mitigar esta cháchara sometiéndolos a estrecha vigilancia mientras trabajaban, tal como recomienda Columela, o fomentando las rencillas, como propone Cato, o bien castigando a los esclavos que trataban de intimidar a sus amos mediante amenazas y gestos hostiles, pero la connivencia para aprovecharse del amo lo máximo posible no se podía frenar. A menudo, los amos tildaban a los esclavos de mentirosos empedernidos —y, de hecho, a veces lo eran—, ya que mentir era una forma de intentar eludir las acusaciones, reales o falsas, y el consiguiente castigo. Como señala Salviano, «Los esclavos mienten para evitar el castigo. ¿Cómo podría alguien sorprenderse de que un esclavo aterrorizado prefiera mentir antes que ser azotado?» (Sobre el gobierno de Dios 4.3). Los esclavos se quejaban de que nunca podían salirse con la suya, y llorar y gemir en presencia del amo era una táctica habitual (Apuleyo, El asno de oro 9.21), al igual que la «huelga de celo». Los esclavos podían eludir el trabajo tratando de pasar desapercibidos y escondiéndose para no ser vistos, yendo despacio, dejando las tareas a medias y no cumpliendo correctamente con su cometido. A veces los amos pensaban que ello se debía a la fatiga o simplemente a la vagancia, pero estas tácticas están bien documentadas en otras sociedades con esclavos. Fingir enfermedades era otro recurso típico: los esclavos podían tener la esperanza de que les permitiesen irse a la cama o que los enviasen a la «casa de salud» por un tiempo. También trataban de fingir ignorancia, si bien, al igual que sucedía con el resto de estrategias, ello podía comportarles latigazos.

Más serios eran los actos manifiestamente contrarios a los intereses del amo. El robo era una probabilidad constante. En documentos egipcios existen numerosas pruebas de que no se confiaba en los esclavos y que, a menudo, esa desconfianza era merecida. Las amas, igual que los amos y los capataces, tenían que asumir que los esclavos iban a robar. La comida era especialmente tentadora:

Se acusa a los esclavos de tener bocas y barrigas glotonas. Esto no es de extrañar. Quien a menudo se muere de hambre, ansía saciarse. Y, obviamente, cualquiera preferiría saciar su hambre con manjares que sólo con pan. Así que, si un esclavo va a por la comida que normalmente se le niega deberíamos perdonarlo. (Salviano, El gobierno de Dios 4.3.13-18)

Los robos eran endémicos, ya fuesen de comida o material para vender e incrementar el peculium y así cubrir una necesidad real, o simplemente para desafiar al amo. Siempre se podía fingir falta de atención, y sabotear el material era una buena manera de eludir el trabajo, al menos durante un tiempo. No servir concienzudamente era otra forma de resistencia, siempre y cuando el esclavo no fuera descubierto:

¿Quién será el servidor fiel y prudente puesto por el señor al cuidado de su familia para repartirles el alimento a su debido tiempo? Feliz el siervo a quien su señor, al venir, halle cumpliendo con su trabajo. En verdad os digo que le confiará la administración de toda su hacienda. (Mateo 24:45-7)

Hasta aquí, todo bien: el sirviente fiel. Sin embargo:

Y si el mal servidor, pensando que su señor se va a demorar, empieza a maltratar a sus compañeros y a comer y beber con borrachos, el día que no se lo espera y a la hora que menos piensa, llegará el señor, lo castigará con la mayor severidad y lo tratará como a los hipócritas: ahí habrá llanto y desesperación. (Mateo 24:48-51)

Para un esclavo, sería una venganza poco común, pero muy dulce, hacer como hizo Calisto: su amo lo había vendido porque decía que no valía para nada, su nuevo amo lo colocó de portero, responsable de controlar la entrada a su mansión. Cuando el antiguo amo trató de entrar, no se lo permitió, por indigno (Séneca, Cartas 47).

Con frecuencia, los esclavos tenían tentación de hacer daño. En Egipto hay testimonios que los describen faltándole al respeto a los amos, gritándoles y en otras actitudes ofensivas. Incluso son vistos participando en ataques y en muestras de violencia callejera. Este comportamiento llegaba a tal extremo que la vida de un propietario de esclavos implicaba habitualmente ciertos riesgos. El asesinato de un amo era probablemente excepcional, aunque, viviendo entre esclavos, los miembros de la elite eran siempre objetivo potencial de violencia extrema y, de hecho, había muchos ejemplos que hacían que tuvieran siempre en mente dicha posibilidad. Aparte de varios ejemplos ofrecidos por la literatura de la elite, una inscripción de Mainz cuenta la historia de la venganza de un esclavo:

Aquí yace Jucundo, liberto de Marco Terencio, ganadero. Transeúnte, quienquiera que seas, detente y lee. Mira cómo me quejo en vano, apartado de la vida inmerecidamente. No pude vivir más de 30 años. Un esclavo me arrebató la vida y luego se tiró de cabeza al agua. El río Meno le quitó a ese hombre lo que él le había quitado a su amo. El patrón de Jucundo levantó este monumento. (CIL 13 7070 = ILS 8511, Mainz, Alemania)

En Clunia (Peñalba de Castro), en España, encontramos otro:

Atia Turelia, hija de Gayo Turelio, de 27 años, fue asesinada por un esclavo. Gayo Aurelio y Valeria [erigieron este monumento][…] (AE 1992 1037)

No existía violencia a gran escala contra los amos; las rebeliones de esclavos prácticamente cesaron antes de la época del Imperio, aunque los esclavos fugados eran una fuente constante de bandidaje que a veces desembocaba casi en rebelión. Sin embargo, no se daban las condiciones clásicas para la sublevación: la población esclava no era marcadamente masculina, no había llegado a esa situación hacía poco, ni era mucho más numerosa que la población libre. Tampoco existían lugares cercanos a los que huir en caso de producirse una rebelión. Es poco probable que los esclavos se planteasen realmente este tipo de violencia extrema. Sí que podían, sin embargo, plantearse ser violentos entre ellos. Haciendo un estudio comparativo puede afirmarse que el suicidio constituía una vía de escape aceptada para salir del horror de la esclavitud. En documentos legales se mencionan suicidios de esclavos y, aparentemente, en la descripción habitual de los esclavos en venta se mencionaba si alguna vez habían intentado cometer suicidio. Hace un momento he mencionado el caso de un esclavo que asesinó a su amo y se arrojó a un río. Sin embargo, aparte de esto, resulta sorprendente la escasez de ejemplos de esclavos que se suicidasen, si bien resulta esclarecedor que Lucio, en El asno de oro, se plantee el suicidio como una forma de poner fin a su sufrimiento, a pesar de que nunca lo lleve a cabo. En lo que sí pensaban los esclavos y, de hecho, muchos lo hacían —como se desprende claramente de las interpretaciones de los sueños y de las adivinaciones citadas anteriormente— era huir. La causa principal era el maltrato, el impedimento principal eran los vínculos familiares y sociales que había que dejar atrás. En la Vida de Esopo aparecen referencias constantes a la fuga como un acto lógico por parte de un esclavo para escapar de las palizas u otros malos tratos, ya fuesen a manos del amo o de un compañero. Documentos egipcios testifican la frecuencia de las fugas y la preocupación que éstas causaban en los amos. La epigrafía nos ha dejado muestras de la ciertamente penosa medida que a veces adoptaban los amos para impedir la fuga: un collar de esclavo. Los collares llevaban inscripciones como:

Soy esclavo de mi amo Escolástico, un importante funcionario. Sujétame para que no me escape de la mansión llamada Pulverata. (AE 1892.68, Roma)

Y:

Atrapadme, porque he huido y devolvedme a mi amo, el muy estimable Cethegus en el Mercado de Livia, la tercera región de la ciudad de Roma. (CIL 641335, Roma)

Y:

Soy Asel, esclavo de Preyecto, asistente del prefecto del suministro de grano. He traspasado los muros. Atrapadme, porque he escapado. Devolvedme al lugar llamado «La Flor», junto a la barbería. (CIL 15 7172 = ILS 8727, Vellitri)