3. Sometimiento y supervivencia: los pobres.

3

Sometimiento y supervivencia: los pobres

Resulta lógico suponer que la gran mayoría de la gente que vivía en el Imperio romano era pobre. Los pobres eran hombres y mujeres libres que básicamente vivían al día, es decir, aquéllos que apenas tenían lo suficiente para vivir, que muy raramente podían ahorrar, invertir o emplear algo de dinero con el fin de cambiar su situación. El objetivo económico y psicológico que los dominaba era simplemente sobrevivir. Salir adelante era posible, pero no probable y, como se verá, no entraba en su mentalidad dar pasos en ese sentido. La obra de astrología Carmen Astrologicum da una definición muy parecida de la pobreza en el mundo grecorromano. La define como «no tener pan para llenar el estómago o ropa con la que vestirse» y «no tener el pan de cada día» (23, 25). Artemidoro, en su Interpretación de los sueños, sitúa a los pobres en la parte más baja de la sociedad: «Los pobres son como los lugares míseros y oscuros en que se echa la porquería y otros desperdicios y demás cosas sin importancia» (2.9).

Lógicamente, una forma de vida encaminada a la subsistencia comprende una amplia serie de situaciones que van desde el mendigo callejero al campesino, pasando por el arrendatario y el jornalero. No están muy alejados de lo que he denominado gente corriente, aquellas personas que disponen de un cierto colchón económico pero que no son lo suficientemente ricos como para irrumpir en el mundo social, político y económico de la elite. Sin embargo, esta categoría superior de «pobres» resulta forzosamente borrosa. Si bien un artesano al que le fueran bien las cosas sería una persona corriente, un artesano pobre, que a duras penas podía ganarse la vida, entraría en la categoría de «pobre», como el zapatero Micilo de la historia del Hades de Luciano:

Me lamentaré entonces, si ése es tu deseo, Hermes. ¡Ay de mis cueros! ¡Ay de mis viejos zapatos! ¡Qué pena mis sucias sandalias! Ya no permaneceré, desgraciado de mí, del alba al ocaso sin comer, ni erraré en invierno descalzo y semidesnudo, castañeteando mis dientes de frío. (La travesía)

Haciendo un cálculo aproximado, es probable que unos ingresos económicos de alrededor de 300 denarios anuales sirviesen, salvo en las ciudades más grandes, para mantener a una familia de tamaño medio por encima del umbral de la pobreza; ello equivaldría a un denario al día durante un año. Si bien el salario medio se situaría alrededor de esta cifra, el de medio denario diario era también habitual. Además, el subempleo crónico y la fluctuante demanda de mano de obra y productos tanto en el ámbito urbano como en el rural, implicaba que la mayoría de la gente no tuviese un empleo regular y que no recibiese el mejor sueldo; vivían al límite, si no todo el tiempo sí la mayor parte de él. Éstos son los pobres.

Resulta razonable preguntar si está justificado agrupar a todos los que vivían al día cuando se examina la manera de pensar. Al fin y al cabo se puede argumentar que la mentalidad de una familia pobre que gana un sueldo escaso, habitualmente cerca de pasar hambre pero que como mínimo tiene acceso a su propia comida, es básicamente distinta de la de un mendigo o un jornalero. Sin embargo, lo que tienen en común sus vidas es la incertidumbre: son los más incapaces de controlar su destino y de hacer frente a un futuro siempre incierto. Su estado de impotencia, siempre cerca de la desesperación, cuando no sumido en ella, hacía que mantuviesen la misma actitud ante lo que consideraban importante, qué estrategias eran más útiles para sobrevivir y cómo veían su papel en el mundo. Así, en este capítulo me centraré en las personas libres que viven de manera permanente en condiciones difíciles, por no decir desesperadas.

No resulta difícil imaginar quiénes podían ser esas personas. Los campesinos son un grupo evidente. La definición estándar de un campesino es alguien que trabaja su propia tierra, y de éstos había muchos durante el Imperio. El Moretum, una composición literaria al estilo de Virgilio, plasma hasta cierto punto la existencia de un campesino que vive en la miseria, con los alimentos básicos para vivir y unos ingresos suplementarios procedentes de las escasas ventas de verduras en el mercado. De manera similar, los agricultores arrendadores eran habituales, hombres que, si alguna vez habían sido dueños de la tierra que trabajaban, la habían perdido a causa de las deudas a favor de un terrateniente, el cual les permitía continuar en ellas a cambio de una cantidad o de un porcentaje anual de lo producido. La parábola de los arrendatarios ilustra no sólo su situación, sino también la posibilidad de que supusiesen un problema para el arrendador:

Había una vez un señor propietario que plantó una viña, le puso una cerca, cavó un lagar, levantó una torre, la arrendó a unos trabajadores y se fue a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, mandó a sus servidores para que cobraran a los trabajadores la parte que le correspondía. Pero los trabajadores atacaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Entonces envió a otros servidores, más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último les envió a su hijo, pensando: «Respetarán a mi hijo». Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron: «Éste es el heredero; matémoslo y nos quedaremos con su herencia». Le echaron mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Jesús preguntó: «Ahora bien, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con ellos?». Los oyentes de Jesús le contestaron: «Hará morir sin compasión a una gente tan mala y arrendará la viña a otros que le paguen a su debido tiempo». (Mateo 21:33-41)

El buen arrendatario, por tanto, trabaja la tierra del arrendador y paga lo que debe a su debido tiempo. Sin embargo, no es el dueño de la tierra, y la parábola refleja la tensión que existía entre el arrendatario y el propietario, incluida la posibilidad de desahucio.

En las zonas rurales también abundaban los trabajadores agrícolas no esclavos; hombres sin tierra, pero con músculos y habilidad que alquilaban para cubrir las necesidades durante el año. La parábola del Nuevo Testamento de los trabajadores de la viña plasma la suerte de estos hombres:

A propósito: el reino de los cielos se parece a un jefe de familia que salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Después de aceptar el sueldo que les ofrecía (un denario al día), los envió a su viña. Salió después a eso de las nueve de la mañana y se encontró en la plaza con otros que estaban desocupados. Y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo que os corresponda». Y fueron a trabajar. Salió otras dos veces, hacia mediodía y sobre las tres de la tarde e hizo otro tanto. Finalmente salió a eso de las cinco de la tarde y vio a otros que estaban sin hacer nada, y les dijo: «¿Por qué pasáis todo el día ociosos?». Contestaron ellos: «Porque nadie nos ha contratado». Y él les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Al anochecer, dijo el dueño de la viña a su mayordomo: «Llama a los trabajadores y págales el jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros». (Mateo 20:1-8)

Y Timón, en la historia de Luciano, consigue aún menos por su trabajo. Timón, que en su día había sido rico, lo ha perdido todo, y con ello su posición en la sociedad. Para evitar el desprestigio que esto supone:

… por tanto, mis errores me han llevado a estos alejados campos, donde, vestido con pieles, cultivo la tierra como trabajador contratado por cuatro óbolos [esto es, medio denario] al día, filosofando con mi soledad y mi elección. (El misántropo 6)

Aquellos hombres esperaban todo el día para trabajar, a veces en vano; sin duda, los que buscaban trabajo casi siempre superaban en número a los contratados, así que, cualquier día, era fácil que un hombre regresase a su casa sin haber recibido ingreso alguno.

Por lo que respecta a los pobres de los pueblos, el poeta Marcial, perteneciente a la elite, cita una serie de ejemplos en sus epigramas. Los mendigos, por supuesto, eran muy numerosos; mendigaban con voz ronca el pan que se arrojaba a los perros (Epigramas 10.5.5). Hace referencia al «puente de los mendigos», un lugar aparentemente muy frecuentado, como lo eran todos los espacios cubiertos, como por ejemplo debajo de un acueducto (Epigramas 12.32.25). Describe la vida de una persona sin hogar: fuera del pasaje abovedado donde se refugiaba, el invierno lo convierte en un desgraciado; los perros le atacan, los pájaros tratan de arrebatarle lo que tiene; la imagen es la de un muerto sin enterrar (Epigramas 12.32.25). En el Nuevo Testamento hay un buen número de ejemplos de mendigos a las puertas de las ciudades —aparentemente uno de sus sitios preferidos— y otros lugares. Otros buscaban trabajos como el de porteador, mensajero, jornalero en la construcción o cualquier otra cosa que se presentase. Luciano, por ejemplo, señala que vender pescado salado, fabricar sandalias y mendigar en los cruces de caminos eran trabajos típicos de los pobres. Si bien en algunas de las ciudades mayores el subsidio de desempleo podía hasta cierto punto aliviar la situación de los pobres, dicho subsidio alcanzaba solamente a una mínima parte de la población pobre del Imperio y puede obviarse su importancia como factor que influyese en la mentalidad de las personas sin recursos. De hecho, es importante pasar por alto gran parte de lo que se ha escrito acerca de los pobres basándose en las fuentes de que disponemos en la ciudad de Roma. Roma y su población constituían una anomalía dentro del Imperio, tanto por su tamaño como por su importancia política en cuanto centro de la clase dominante. Por muy tentador que sea equiparar a la plebe de Roma con los pobres urbanos al escribir sobre los pobres del Imperio, hay que resistirse a dicha tentación y la información procedente de Roma debe ser utilizada muy juiciosamente a fin de que sólo se acepten como prueba los elementos representativos de los pobres del Imperio en sentido amplio.

Si bien el perfil general es bastante claro, el estado de las fuentes implica la imposibilidad de escribir con detalle acerca de cómo vivían los pobres y cuál era su visión del mundo en la época romana. El trato que recibían al morir refleja el valor que se les daba en vida: sus restos eran incinerados y colocados en urnas sin marcar, o sus esqueletos eran arrojados a tumbas comunitarias; en Italia, en Isola Sacra, entre Ostia y Roma, y en el norte de África se han descubierto esa clase de sepulturas, y Horacio habla de una zona de la colina Esquilina como el lugar donde «un esclavo disponía que fuesen sepultados los cadáveres de sus compañeros, sacados penosamente de sus miserables celdas y llevados a enterrar en ataúdes baratos» (Sátiras 1.8.8-13). Tanto en la vida como en la muerte los pobres eran silenciosos, o prácticamente silenciosos, como lo son la mayoría incluso en la época moderna.

Un listado académico de las escasas fuentes encontradas para obtener información acerca de la mentalidad de los pobres refleja esta dificultad: proverbios, fábulas, cantos populares, tradición oral, leyendas, chistes, lenguaje, rituales y religión. Sin embargo, de todos ellos, los historiadores de la sociedad romana sólo disponen de proverbios y fábulas y pequeñas porciones y fragmentos de chistes y datos religiosos.

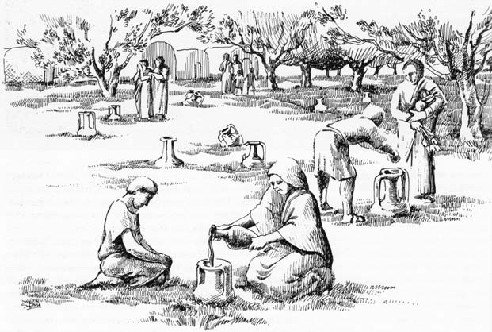

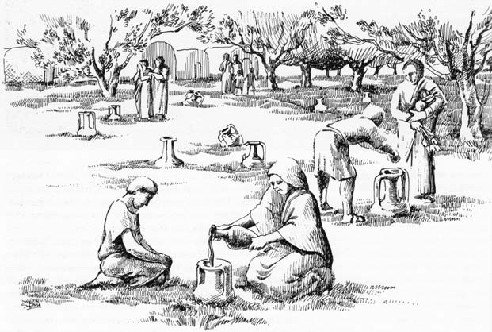

FIG. 8. Los pobres muertos. Los indigentes eran enterrados sin ninguna ceremonia en fosas comunes a las afueras de las ciudades; sin embargo, algunos pobres podían llegar a permitirse sepulturas humildes como las descubiertas en Isola Sacra, cerca de Ostia.

Los proverbios presentan muchas formas y contextos. Las fábulas, una forma elaborada de proverbios, las encontramos en las obras de Esopo entre otros. También había, por supuesto, cantos populares, al igual que muchas referencias tangenciales como ésta del miembro de la elite Dion Crisóstomo:

«Mi caso es como el de esos hombres que al mover o acarrear una pesada carga amenizan su trabajo canturreando suavemente o cantando una melodía; son meros trabajadores, no bardos o poetas». (Discursos 1.9)

Pero ninguna ha perdurado. Las leyendas, el lenguaje y los rituales existen sólo en fragmentos minúsculos o en contextos muy distorsionados por la elite.

Las obras académicas sobre proverbios y fábulas son muy extensas, pero hasta fechas muy recientes no se ha intentado relacionar su contenido con la auténtica vida de los pobres. En la Antigüedad estaba claro que esos géneros eran expresiones de lo que hoy en día se denomina «moralidad popular». Estudios comparativos hacen igualmente hincapié en su validez a la hora de utilizarlos para conocer la mentalidad de quienes no formaban parte de la elite y, especialmente, de los miembros más sometidos de la sociedad, los pobres y los esclavos. Obviamente, los ejemplos individuales pueden depender del contexto de aplicación, y la gente corriente y la elite también valoraban y utilizaban las fábulas en sus propias vidas. Además, algunos proverbios y fábulas son bastante oscuros. No obstante, una interpretación juiciosa puede proporcionarnos resultados útiles. La recopilación de modelos narrativos ilustra valores fundamentales. En su obra Popular Morality in the Early Roman Empire, Teresa Morgan nos muestra el camino; su meticuloso y exhaustivo trabajo llega a conclusiones parecidas a las que he obtenido tras mis propias investigaciones. Utilizo proverbios y fábulas seleccionadas como un escaparate fundamental de la mentalidad de los pobres.

Existe un libro de chistes del mundo antiguo, aunque sabemos que hubo muchos más; sin embargo, extraer material de referencia aplicable específicamente a la mentalidad de los pobres es aún más difícil que en el caso de los proverbios y las fábulas. La literatura clásica está salpicada de referencias a la religión y el pensamiento filosófico; dichas referencias, en primer lugar, han de identificarse como relativas a la perspectiva de los pobres para, a continuación, aplicarlas adecuadamente al proceso de formulación de una imagen global. Por último, el material proporcionado por el Nuevo Testamento, especialmente los ejemplos y parábolas de los evangelios, permite comprender mejor los puntos de vista de los pobres. Reuniendo las pruebas aportadas por todas estas fuentes, surge una imagen quizás sorprendentemente coherente de la mentalidad de los pobres, cuya validez se extiende a través del tiempo y el espacio por todo el Imperio.

Demografía

No existen datos cuantificables del mundo grecorromano —ni del mundo antiguo en general— que nos ayuden demasiado a determinar el tamaño relativo de los grupos demográficos presentes en el Imperio; incluso la población total, tal vez entre 50 y 60 millones de personas, no deja de ser una conjetura. Además, las cifras relativas variarían un tanto de un lugar a otro y según la época. No obstante, supongo que existe una cierta similitud entre los modelos básicos de las sociedades preindustriales de Europa y la zona del Mediterráneo y, a partir de aquí, doy una idea muy general de la cantidad de pobres que había. Basándome en estudios de comienzos de la Europa moderna, sobre la cual existe documentación que nos permite calcular razonablemente el tamaño de los diversos grupos económicos de la sociedad, sugiero que alrededor del 65% de la población, contando esclavos y libres, vivía «al límite», esto es, corría riesgo de morir a consecuencia de cualquier trastorno de su existencia como podía ser una catástrofe natural, una plaga, el hambre o cualquier otro desastre.

Volviendo a los pobres, éstos viven en una situación de desventaja y dependencia desde un punto de vista socioeconómico. Esta dramática afirmación oculta una importante realidad cotidiana del mundo grecorromano. La condición de pobre difería en aspectos concretos entre un lugar y otro. Un análisis minucioso implicaría observar a los pobres de Gran Bretaña para estudiar sus tradiciones locales y su ecología, o examinar a los habitantes pobres de Egipto desde una perspectiva que tuviera en cuenta su contexto cultural totalmente diferente y sus circunstancias económicas. Los pobres que vivían en un entorno climático extremo en el cual tenían lugar de forma imprevisible inundaciones, tormentas de arena o sequías, probablemente tendrían una actitud ante el destino diferente a la de aquéllos que vivían en un ambiente más predecible. No pretendo minimizar la variedad de experiencias vitales, sino que quiero enfatizar los rasgos comunes de la experiencia de vivir «al límite» y cómo ello llevaba a que las actitudes coincidiesen de forma notable, ya que el mundo de la escasez era el único que conocían de primera mano. La naturaleza era una amenaza constante, si bien en ocasiones sólo potencial; el mundo social estaba organizado para oprimirlos. Los pobres consideraban el Imperio un mundo turbulento y lleno de desigualdades. La continua incertidumbre era una constante en sus vidas. Su situación sociopolítica era de sumisión, ya fuese frente a un recaudador de impuestos, un funcionario del Estado, un arrendador, un prestamista o simplemente frente a la indigencia; no eran libres en ningún sentido. Por otro lado, la inevitabilidad del statu quo era también una constante en su pensamiento. La fábula de «La cola de la serpiente» muestra que lo inteligente era inclinarse ante el hecho natural del liderazgo de la elite:

Un día la cola de una serpiente decidió que la cabeza no debía ir delante y que ya no quería seguirla arrastrándose. «Tengo que dirigir yo», dijo la cola. [Intenta ser ella la que guía, pero la serpiente cae en un pozo y queda toda magullada]… Víctima de su arrogancia, la cola imploró humildemente a la cabeza diciendo: «Sálvanos, por favor, señora cabeza. Confieso que una nefasta lucha ha hecho que las dos acabemos mal. Te obedeceré si me vuelves a poner detrás, como estaba. No tendrás que pensar en lo que ha pasado; nunca volverá a suceder». (Babrio, Fábulas, 134)

Aparentemente, los proverbios consideran el mundo como estable antes que (como sucede con frecuencia en la literatura de la elite) en decadencia. Implícitamente se dice que el orden universal es estático, que las perspectivas sociales no cambian, que tienen que ser como son. El «ser» y el «deber ser» son lo mismo. La gente dispone de alternativas y puede tomar decisiones, pero la variedad es muy limitada; a menudo carecen de opciones. El corolario es que nada indica que la idea del progreso social estuviese presente en el pensamiento popular. Todas las vidas son iguales, sólo que los protagonistas son diferentes. Precisamente esta estabilidad da una idea de cuántas cosas eran inaccesibles para la mayoría de la gente; los proverbios expresan el sentimiento popular de que la vida era muy difícil y que gran parte de lo que se hacía era en vano. En palabras de Teresa Morgan, «la precariedad y la destrucción de toda vida humana es un tema que lo invade todo». Los pobres han de hacer frente tanto a la incertidumbre del entorno como a la certidumbre social. Ninguna de ellas ofrece demasiadas posibilidades de desviarse de la situación existente, y ambas fomentan actitudes que permitirán la supervivencia.

Arreglándoselas

En el fondo de la actitud de los pobres frente a sus precarias vidas subyace un sistema de creencias y valores que surge de la realidad, la organiza, la impulsa, la sostiene y evita que cambie. Esta mentalidad está dominada por la forma de afrontar su condición fundamental: hacer frente a la omnipresente posibilidad de no conseguir lo suficiente para sobrevivir. Se centra en afrontar las inevitables crisis de la vida y trata de fomentar acciones morales y sociales que favorezcan al máximo la supervivencia inmediata y la continuidad social a largo plazo. No hay demasiado tiempo para pensar y reflexionar; la clave es la acción, no las creencias. La sabiduría popular de los pobres se basaba en qué hacer y qué no; es muy raro que se planteen ideas abstractas sobre comportamientos interactivos concretos. Esto no significa que la persona pobre no sea creativa, sino simplemente que su pensamiento creativo es limitado porque tiene que centrarse en el objetivo principal, superar los retos que le plantean el prójimo y el mundo que le rodea. Los pobres son muy prácticos ya que luchan por sobrevivir.

Este enfoque tiene como corolario que en su pensamiento hay poca «interiorización» (intento de examinarse a uno mismo y extraer conclusiones que determinen su comportamiento). Desde la perspectiva de los pobres, la máxima «conócete a ti mismo» no es una exhortación meramente contemplativa, sino más bien una exhortación a pensar de manera activa sobre cómo equilibrar imperativos opuestos (p. ej., amistad y beneficio). La filosofía tendía a estar orientada al idealismo, mientras que la mente de los pobres estaba centrada en la practicidad. Así, la perspectiva de la moralidad popular, tal como se desprende de las fábulas y los proverbios, se diferencia muy claramente de la de los «elevados» sistemas políticos de la época. Desde el punto de vista de los pobres, la sabiduría es la forma en que un individuo sobrevive en un mundo hostil, no una fuente de «conocimiento» o de resolución de problemas sociales en una escala supraindividual o cualquier otra idea abstracta. Resulta difícil, si no imposible, encontrar reflejado en la mentalidad de los pobres alguno de los principales conceptos filosóficos de las escuelas de pensamiento de la elite. A la moral popular le importa un bledo la búsqueda de la eudaimonia (felicidad); la consideración del bien como el objetivo principal de la vida humana (Platón) le es ajena; los ideales estoicos de la apatheia y la ataraxia (serenidad) no causan más que perplejidad; la obsesión de los cínicos por el valor de la pobreza se le escaparía por completo a los pobres de solemnidad; se desconoce el conflicto entre destino y libre albedrío, ya que coexisten sin tensión; la idea del rechazo de las normas sociales de los epicúreos o de los cínicos es un lujo que la existencia de los pobres no se puede permitir. Sin embargo, la filosofía elevada y la mentalidad de los pobres comparten muchos puntos de vista y muchos «héroes»; las autoridades más citadas por el pensamiento popular son (en este orden) los Siete Sabios, Esopo y Sócrates, los cuales representan más de la mitad de los famosos citados. Saber cómo y hasta qué punto llegaban a interactuar unos con otros y a influirse mutuamente es otro tema difícil de determinar. En conjunto, es mucho más probable que la alta filosofía bebiese de las fuentes del pensamiento popular, que ideas de cualquier tipo y relevancia se filtrasen de dicha filosofía al hombre pobre de la calle. Carecemos de pruebas de esa «filtración» y, de hecho, es muy difícil pensar cómo ello podría haber sucedido, mientras que la integración del «saber popular» en un discurso filosófico más elaborado parece más fácil de imaginar.

En su mundo práctico, los valores fundamentales de los pobres son complejos. Impulsados por el imperativo fundamental y omnipresente de la lucha por la supervivencia, dichos valores hacen hincapié en dos «fuerzas» opuestas. La primera es la necesidad de mantener un entorno general en el cual, si todo se viene abajo, se pueda confiar en la cooperación del prójimo para obtener ayuda urgente. En contraposición con esto, está el imperativo de cubrir las necesidades de la unidad social básica —habitualmente la familia— como actividad fundamental, incluso si ello va en detrimento del prójimo. La primera «fuerza» se desarrolla en el universo de la reciprocidad positiva. La obligación de reciprocidad, ya sea vertical (típicamente la propia de la relación patrón-cliente), u horizontal, es la clave de la «seguridad social» en épocas difíciles. A este nivel amplio, las familias establecen relaciones con otras familias con el fin de disponer de ayuda en momentos difíciles. En este contexto, entre los rasgos del comportamiento positivo se incluyen la amistad, la valentía, perjudicar a los enemigos, la hospitalidad, la justicia, la honradez (incluyendo decir la verdad), la amabilidad y la generosidad con los necesitados. Las fábulas tratan extensamente estas características, a menudo deteniéndose en ambigüedades.

A nivel más reducido, los miembros de la familia utilizan el parentesco como base de un complejo entramado de expectativas mutuas en un entorno social en el que, de manera sencilla y tácita, se espera que todo el mundo colabore de alguna manera sin obtener a cambio una recompensa concreta. Curiosamente, la mentalidad de los pobres no se detiene demasiado en esas trascendentales relaciones interfamiliares. A juzgar por las fábulas y los proverbios, las relaciones como las de marido y mujer, la economía del hogar y las cuestiones paternofiliales no se catalogan como problemas, ya que se trata de cosas que muy raramente son objeto del pensamiento popular, si es que lo son alguna vez. Aparentemente, estos aspectos de su existencia están tan claramente regulados en su mentalidad que las fábulas y los proverbios no tratan la resolución de problemas de esa índole. Así que, por desgracia, los libros sapienciales no nos ayudan a comprender a los pobres en estos aspectos de su vida.

La segunda «fuerza» se expresa en la habituación a la lucha. Para los pobres, la vida humana está plagada de fracasos y negaciones. En este entorno, la lucha es algo endémico. El mundo de las fábulas es un mundo de peligros y conflictos constantes. Curiosamente, en la literatura secundaria esto no ha recibido ni por asomo la atención que cabría esperar, dado que todas las principales investigaciones sobre los pobres —de hecho, en su mayor parte sobre campesinos— hacen hincapié en la naturaleza competitiva de la vida cotidiana. Mientras las unidades sociales luchan por maximizar su potencial de supervivencia, proliferan los hábitos antisociales. La literatura popular hace constantemente referencia a cómo lidiar con defectos como la arrogancia, la adulación, no ser merecedor de confianza, la tozudez, el mal genio, la cobardía (tema de muchos proverbios), la falsedad, la difamación, la avaricia, la fanfarronería y el comportamiento social inadecuado en general. Más concretamente, entre los pobres están presentes la rivalidad —por honor y posición, así como por ventajas materiales— y sus compañeros de viaje: el orgullo, la envidia y la venganza. El mundo de las fábulas está plagado de comportamientos antisociales. Por ejemplo, en «Los gallos y la perdiz», los «iguales» (los gallos) están en conflicto entre ellos, así como con el «diferente» (la perdiz):

Cierto hombre que tenía gallos vio que se vendía una perdiz dócil, la compró y se la llevó a casa para que se criase con los gallos. No obstante, como las otras aves atacaban y perseguían a la perdiz, ésta se sentía apesadumbrada y pensaba que la despreciaban por ser diferente. Sin embargo, cuando la perdiz, al cabo de poco tiempo, vio que los gallos también se peleaban entre sí, sin separarse hasta que corría la sangre, se dijo: «Bueno, ya no me preocuparé cuando me ataquen, pues, por lo que veo, ni siquiera se perdonan entre ellos». (Collectio Augustana)

La naturaleza destructiva de la avaricia es tratada en «El perro y su sombra»:

Un perro robó un pedazo de carne de una cocina. Corrió a lo largo de la orilla de un río. Al ver la sombra de la carne aumentada en la corriente dejó su trozo y se lanzó contra la sombra, con lo que acabó sin la carne de la sombra y sin la carne real que había dejado caer. Regresó muy hambriento por el vado por donde había venido. (Babrio, Fábulas 79)

También se refiere a la avaricia el proverbio que dice: «Nunca metas tu hoz en el trigo de otro» (Publilio Siro, Máxima 593). Otros hábitos igualmente destructivos como la fanfarronería y la envidia son también criticados en las fábulas. Como ejemplo final, una persona perjudicará directamente a otras para sobrevivir, como se muestra en la fábula «El pescador que revolvía el agua»:

Un pescador se encontraba pescando en un río. Tensó su red para atravesarlo de una a otra orilla; luego, con una piedra atada al extremo de una cuerda, agitaba el agua para que los peces, aturdidos, al huir cayeran entre las mallas de la red. Un vecino que vivía en la zona, al verle hacer aquello le reprochó que revolviera el río, enturbiándolo y no permitiéndoles beber agua clara. Pero él respondió: «Si no revuelvo el río, me moriré de hambre». (Collectio Augustana)

Sin embargo, existe un acuerdo tácito según el cual no se permite que estos comportamientos potencialmente (y, con mucha frecuencia, efectivamente) negativos, eclipsen la naturaleza solidaria de la empresa. Las fábulas están repletas de historias de colaboración. He aquí algunos ejemplos. «El caballo y el asno» enseña el valor de repartir las cargas:

Un hombre tenía un caballo al que acostumbraba a llevar sin ninguna carga, ya que todo el peso se lo hacía cargar a un viejo asno. El asno, al límite de sus fuerzas, fue al caballo y le dijo: «Si fueras tan amable de llevar una parte de mi carga, podría salvarme; si no, seguramente moriré». «Vete —respondió el caballo—, no me importa.» El asno siguió avanzando agotado en silencio. Al final, desfallecido por el trabajo, murió, tal como había predicho. El amo cogió entonces al caballo y, sacando toda la carga del asno muerto, la echó encima del caballo junto con las alforjas y añadiendo incluso la piel del asno que había despellejado. «¡Qué idiota he sido! —pensó el caballo—. No quería llevar un poco de peso y ahora tengo que cargar con todo.» (Babrio, Fábulas 7)

«La zorra que resistía el fuego» enseña la importancia de conservar los nervios:

Un hombre quería vengarse de una zorra que le destrozaba su viña y su jardín. Ató un haz de estopa a la cola del animal, le prendió fuego y lo soltó. Un dios que observaba desde lo alto condujo a la zorra al mismo campo del hombre que había querido hacerle daño. Allí, la zorra prendió fuego a todo lo que había a su alrededor. Era la temporada de la cosecha; los gruesos granos de las espigas prometían mucho. El hombre corrió tras la zorra, desesperado por la pérdida. Su grano nunca llegó a la era. (Babrio, Fábulas 11)

«Divide y vencerás» nos enseña también que los pobres tienen que mantenerse unidos:

Había una vez tres toros que siempre pastaban juntos. Un león que esperaba una oportunidad para atacarlos se dio cuenta de que no podría cazarlos a todos a la vez. Sembrando la discordia entre ellos por medio de insinuaciones maliciosas y mentiras descaradas, logró que se enemistaran unos con otros. Tras enfrentarlos, el león los fue cazando fácilmente uno a uno. (Babrio, Fábulas 44)

«El cuervo enfermo» muestra que si te comportas mal, no recibirás ayuda cuando la necesites:

Un cuervo enfermo le dijo a su madre: «Deja de llorar, madre, y pide a los dioses que me libren de esta enfermedad mortal y que deje de sufrir». «Hijo mío —contestó la madre—, ¿qué dios va a querer salvarte? ¿Qué dios es aquél cuyo altar no has robado?» (Babrio, Fábulas 78)

Los mecanismos para asegurar el cumplimiento —entre los cuales los más destacados y eficaces son el cotilleo, el ridículo, el reproche, la censura verbal y, en última instancia, el ostracismo— son de carácter social. No existe nada parecido a una presencia policial, la cual se encuentra muy raramente, si es que lo hace alguna vez, en la mentalidad de los pobres.

Evidentemente, se trata de armas imperfectas, a menudo utilizadas injustamente (según nuestro modo de pensar) y, frecuentemente, de forma inapelable: la opinio communis del grupo se imponía sin que existiera una jurisdicción formal ante la que recurrir. Los perturbadores efectos de esta situación se aprecian en las contiendas familiares, en la convicción generalizada de que el propio ensalzamiento (por supuesto, dentro de unos límites) es aceptable y en otros actos egoístas parecidos. En consecuencia, los pobres se resisten a ser demasiado confiados, incluso con sus amigos, tal como afirma el proverbio: «Trata a tu amigo como si fuera a convertirse en tu enemigo» (Publilio Siro, Máxima 401).

Un aspecto de la mentalidad de los pobres que siempre ha llamado la atención a los que no lo son, es su actitud frente al trabajo. En la literatura antigua a los pobres siempre se les ha tachado de vagos. Sin embargo, si miramos más allá de este estereotipo negativo creado por la elite, el hecho es que los pobres valoran el trabajo duro. Numerosas fábulas lo corroboran: «La mosca y la hormiga», «El toro viejo y el novillo», «Cómo la golondrina sabía cuándo marcharse» y «El vago que fue a ver a la hormiga» son sólo algunos ejemplos. No obstante, aunque trabajan duro, los pobres no están interesados en trabajar hasta la muerte. De hecho, según su mentalidad, eso no tiene sentido. El hecho existencial básico que rige la vida de los pobres es que son pobres y que existen muy pocas posibilidades de que dejen de serlo. Su objetivo es sobrevivir, no prosperar, ya que su precaria existencia les ha enseñado que los riesgos que conlleva «ascender» —prosperar en lugar de limitarse a sobrevivir— no compensan la probabilidad real de que luchar por mejorar en un entorno de nuevas tecnologías o mecanismos sociales, acabe, de hecho, por volverse contra ellos y destruirlos. De ahí que sean tan cautos y precavidos a la hora de aventurarse más allá de lo que resulta prudente. Esta aversión al riesgo está muy bien expresada en la fábula «El pescador y el pez»:

Un pescador que pescaba en el mar y vivía de lo que capturaba con su caña, pescó un pequeño pez de los que se fríen. Forcejeando, el pececillo rogó al pescador que escuchase su súplica: «¿Qué beneficio sacarás de mí? ¿Por cuánto me vas a vender? Todavía puedo crecer mucho más. Hace sólo unos días que mi madre me dio a luz entre las algas cerca de esta rocosa orilla. Déjame ir; no me mates por nada. Más adelante, cuando haya engordado alimentándome en el mar, seré un pez grande, digno de la mesa de un rico, y vendrás a pescarme de nuevo». Así habló el pececillo, mientras lloraba y respiraba con dificultad. Pero no logró convencer al viejo, el cual, mientras lo ensartaba en la cuerda donde colgaba los peces, respondió: «Es de necios dejar lo poco que tienes seguro en la esperanza de conseguir en el futuro algo que no lo es». (Babrio, Fábulas 6)

Estudios modernos señalan que, a medida que los pobres trabajan más duro y exprimen más los recursos de que disponen, se amplía el tamaño de la familia y se establece un nuevo equilibrio entre producto y necesidades que los sitúa aproximadamente en el mismo nivel de vida que antes, sólo que para más personas. Además, los pobres consideran que producir más solamente implicará que les quiten más, no que tendrán más a la larga. La naturaleza de suma cero de la economía (o, como mínimo, su consideración como tal) refuerza también esta tendencia a dejar de trabajar en un momento dado, puesto que el grupo presionará a las subunidades para que no trabajen demasiado, para que no acumulen más que una parte de los recursos disponibles, ya que para que una unidad gane, otra tiene que perder. Estos factores se enmarcan claramente en la «teoría del trabajo pesado» de Alexander Chayánov, desarrollada originariamente a lo largo del estudio de los campesinos rusos de principios del siglo XX, pero que ulteriormente ha demostrado ser de aplicación general. Según esta teoría, una persona pobre dejará de trabajar una vez llegue a la conclusión de que más trabajo no reportará un beneficio suficiente para compensar el fastidio que supone el trabajo extra. Vista desde fuera, una persona pobre podría parecer irracionalmente vaga, cuando, de hecho, se ha calculado, con toda probabilidad basándose de manera subconsciente en experiencias del pasado y/o en la tradición, que trabajar más no es rentable, así que, ¿para qué hacerlo? De este modo, desde la perspectiva de los pobres es perfectamente aceptable trabajar hasta que se cubran las necesidades básicas y luego parar. A largo plazo, este mismo cálculo conduce a que los pobres no luchen con todas sus fuerzas para escapar de la pobreza, tanto si ello representa una aceptación de la ideología dominante que los sitúa en una posición subordinada en la sociedad como si no. La «vagancia» de los pobres está enraizada en su visión práctica de las posibilidades de la vida.

Religión

Las sociedades humanas tienen dificultades para supervisarse a sí mismas. A menudo existe el recurso a lo sobrenatural como último garante del cumplimiento de las normas. Las reglas de la comunidad emanan de un poder superior que es el que impone su cumplimiento, lo cual, al menos en teoría, sitúa a todos los jugadores en el mismo terreno de juego y, al mismo tiempo, proporciona un buen motivo por el cual algunas cosas/personas triunfan y otras fracasan. No es de extrañar que la mentalidad de los pobres asimile esta constante humana. No obstante, lo hace de manera especialmente pragmática y realista a causa de la proximidad de los pobres con las contingencias de la vida.

Un elemento fundamental del pensamiento religioso de los pobres es «la voluntad de los dioses». Esta «voluntad» apoya los valores tradicionales y la situación del grupo social haciendo hincapié en que, al menos en teoría, los dioses establecen normas de actuación y recompensan comportamientos como la piedad y la justicia, mientras que castigan los contrarios. Sin embargo, la realidad que se percibe es que los dioses no hacen cumplir su «voluntad» constantemente castigando a los que cometen una falta y premiando a los que cumplen. Ante este choque entre la expectativa y la realidad, entra en escena el poder del Destino o de la Fortuna para aportar una explicación. Este poder no sólo está fuera del control de los hombres, sino incluso del de los dioses; ambos son impotentes ante el Destino. En cierto modo, el Destino se sitúa fuera del orden natural de las cosas, lo cual es la gran explicación de por qué a menudo las cosas no parecen suceder como deberían según marcan las reglas del juego. El Destino entra en juego tanto a través de la resignación ante las cartas que reparta el futuro como a través de la convicción de que las experiencias buenas y malas de la vida acabarán por equilibrarse. La primera se ilustra en «La fuerza del Destino» (Babrio, Fábulas 136), en la cual un padre trata de evitar la muerte escrita de su hijo encerrándole, cosa que sólo hace que éste muera de un accidente en su prisión. La moraleja es: «Acepta con valentía lo que te trae el Destino y no trates de evitarlo por medio de astutas artimañas; no puedes escapar de lo que ha de suceder». La última se encuentra ejemplificada en una fábula de la Collectio Augustana:

Unos pescadores estaban arrastrando una red. Como era muy pesada bailaban de alegría, pensando que habían hecho una gran captura. Sin embargo, tras arrastrarla hasta la orilla y ver que la red estaba llena de piedras y maderas, pero con muy pocos peces, quedaron apesadumbrados, enfadados no tanto por lo que había sucedido como por haber esperado lo contrario. No obstante, uno de ellos, que era viejo, dijo: «Amigos, ya basta. Al parecer el pesar es el hermano de la alegría y, ya que hemos tenido antes tanto placer, teníamos también que sentir algo de pena». (Collectio Augustana)

Gran parte de los proverbios están impregnados de una visión fatalista: «Es más fácil conseguir un favor de la Fortuna que conservarlo» (Publilio Siro, Máxima 198); «Cuando la Fortuna te adula, lo hace para traicionarte» (Máxima 197); «La Fortuna no se da por satisfecha infligiendo una única desgracia» (Máxima 213).

Un resultado tal vez inesperado del papel del Destino en el mundo de los pobres es el fomento de la autosuficiencia. Dado que no se puede contar con los dioses y que el Destino es caprichoso, la apuesta más segura es el trabajo duro y la propia inventiva. La fábula de «Hércules y el boyero» ilustra esto:

Un boyero volvía a su casa en su carro cuando éste cayó en una zanja muy profunda. El conductor, en lugar de intentar sacarlo, se quedó allí sentado sin hacer otra cosa que llamar a Hércules, el único dios al que veneraba y adoraba sinceramente. El dios se le apareció y le dijo: «Pon tus manos en las ruedas y fustiga a los bueyes. Llama a los dioses sólo cuando hagas algo por ti mismo, o los llamarás en vano». (Babrio, Fábulas 20)

Esta perspectiva influye en la actitud generalmente positiva ante el trabajo (aunque no demasiado) que he citado como otro de los aspectos de la mentalidad de los pobres.

Como he mencionado anteriormente, un aspecto intrínseco del hecho de ser pobre es mantener una relación de subordinación con otros, los cuales, entre otras cosas, desvían parte de lo producido por los pobres para sus propios fines. Así las cosas, los pobres se encuentran en una posición de sometimiento; los orígenes de este sometimiento pueden ser a veces mitológicos y a veces históricos, pero la realidad última es que la vida es así, y los pobres se mueven en esa realidad. Podría suponerse que la condición de pobre se miraba con humor negro, y tal vez un chiste del Filogelos, un libro griego de humor, encaja con esta idea:

Un zoquete quería enseñar a su burro a no comer, así que dejó de darle comida. Cuando el burro murió de hambre, el hombre dijo: «¡Vaya pérdida! Justo cuando había aprendido a no comer, va y se muere». (Filogelas/Hansen)

El hecho fundamental de la sumisión es que lo que producen los pobres siempre está hasta cierto punto a merced de los poderosos. La fábula «Más aterrador que nunca» plasma esta realidad:

Un león enloqueció de hambre. Un cervatillo lo vio desde el bosque y gritó: «¡Pobres de nosotros! ¡Si ya es insoportable cuando está cuerdo, qué no hará enfurecido!». (Babrio, Fábulas 90)

Luciano reproduce parte de la frustración que sienten los pobres ante los ricos cuando uno de los personajes de su Saturnalia se dirige al titán Cronos y le pide que reinstaure la Edad de Oro, época en la que:

… los hombres eran oro y la pobreza ni siquiera se intuía. A nosotros [los pobres] no se nos podría calificar ni siquiera de plomo, sino de algo más bajo, si es que existe, y la mayoría de nosotros nos ganamos el pan con el sudor de la frente; y la pobreza, la necesidad y la desesperación, y exclamaciones como ¡Ay!, ¿qué voy a hacer?, y ¡Oh, qué mala suerte!, son habituales, al menos entre nosotros los pobres. Puedes estar seguro de que estaríamos menos angustiados si no viésemos a los ricos vivir con tanta dicha, los cuales, a pesar de tener tanto oro y tanta plata en sus arcas, a pesar de tener todas esas ropas, sus propios esclavos, carruajes, edificios y granjas, todo ello en grandes cantidades, no sólo no lo han compartido nunca con nosotros, sino que ni siquiera se han dignado jamás a fijarse en la gente corriente. Esto es lo que más nos indigna, Cronos, y creemos que es intolerable que un hombre se recueste vestido con ropajes púrpura y se atiborre de cosas buenas, eructando y recibiendo las felicitaciones de sus invitados y celebrando banquetes sin cesar, mientras yo y los de mi clase soñamos con conseguir cuatro óbolos para poder dormir tras hartarnos de pan o cebada, con berros, tomillo o cebolla como condimento. (Saturnalia 20-21)

A pesar de su posición subordinada, los pobres conservaban la autoestima y deseaban ser tratados con amabilidad. Esto se refleja en un episodio del Satiricón. Corax es contratado como porteador, un trabajo típico de jornalero, y defiende con dureza su dignidad como persona:

¡Vamos, hombre! ¿Acaso creéis que soy una bestia de carga o un barco que transporta piedras? He sido contratado para realizar el trabajo de un hombre, no el de un caballo. No soy menos libre que vosotros, por muy pobre que me dejara mi padre. (Satiricón 117)

Con todo, dentro del marco del poder absoluto sobre los pobres, se establece un modus vivendi según el cual las exigencias de los poderosos se cumplen el máximo posible, mientras los pobres se quedan con lo justo para sobrevivir. Obviamente, me estoy refiriendo a una relación en equilibrio: si los poderosos exigen demasiado, pueden destruirse si los pobres se rebelan (cosa improbable, hay que reconocerlo) o pueden destruir a los pobres ahuyentándolos o matándolos de hambre. En este último caso, los poderosos estarían yendo contra sus propios intereses; de aquí el equilibrio a pesar de que se trate de una relación de poderes muy asimétrica.

Como sucede en las relaciones horizontales, la reciprocidad es la clave que permite a los pobres ejercer cierta influencia para afrontar esta asimetría vertical. Habitualmente expresado en estructuras patrón-cliente, la idea básica es que cada parte tiene algo que la otra necesita, con lo que se ayudan mutuamente de forma simbiótica. Los pobres aportan respeto e ingresos a los poderosos, y los poderosos disponen de recursos que pueden ayudar a los pobres en tiempos difíciles, y están obligados a usarlos. Hay una fábula muy interesante que trata este tema desde la perspectiva de los pobres. Se trata de «El león y el ratón». En ella se manifiesta la capacidad de los débiles para ayudar a los poderosos:

Un león cazó un ratón y se disponía a comérselo. El animalito, al ver que su fin se aproximaba, farfulló: «Si quieres llenarte el estómago de carne, deberías cazar animales de largos cuernos, como ciervos o toros. ¿Comer un ratón? Ni siquiera es suficiente para rozarte los labios. Déjame ir, te lo ruego. Con todo lo pequeño que soy, un día podré mostrarte mi gratitud». El león se rió y le perdonó la vida al suplicante ratón. Más adelante, mientras lo perseguían unos jóvenes cazadores, cayó en sus redes y quedó atrapado. Entonces, el ratón salió furtivamente de su agujero, cortó las cuerdas con sus minúsculos dientes y liberó al león. Al salvarlo, le devolvió el favor que le había hecho dejándolo vivir. (Babrio, Fábulas 107)

Lo cierto es que, como de costumbre, los poderosos tenían todas las cartas. Los clientes podían plantear su caso en términos morales —no tenían demasiado poder de negociación—, pero el patronazgo que recibían a cambio apenas era fiable. A menudo, una buena estrategia era pasar desapercibidos y no meterse en líos, como en la fábula «El pescador y los peces»:

Un pescador echó la red y al poco rato la recogió. Había tenido suerte, pues estaba llena de toda clase de peces exquisitos. Sin embargo, los peces más pequeños nadaron hacia el fondo y escaparon entre la malla, mientras que los más grandes fueron pescados y se sacudían en la barca. (Babrio, Fábulas 4)

Por supuesto, siempre existía la posibilidad de que surgiese un conflicto violento entre los pobres y quienes tenían poder sobre ellos. Eliano pone un ejemplo de la época helenística en que los pobres llegan al límite y se rebelan:

Teocles y Trasónidas en Corinto y Praxis en Mitilene daban poco valor a la propiedad y, en cambio, mostraban gran magnanimidad al ver a sus conciudadanos en la pobreza mientras que ellos eran ricos. También aconsejaron a otros que aliviasen el peso de la pobreza a aquéllos que lo necesitaban. Al no lograr convencerles, ellos mismos perdonaron las deudas a sus deudores, con lo que no ganaron dinero, pero salvaron la vida, ya que aquéllos a quienes no les fueron perdonadas las deudas atacaron a sus acreedores y, blandiendo armas con furia y, alegando total indigencia, los asesinaron. (Eliano, Varia Historia 14-24/Gallant)

La posibilidad de una resistencia menos radical pero igualmente molesta aparece en la fábula «La batalla del toro y el ratón»:

Un ratón mordió a un toro y éste se abalanzó sobre el ratón para vengarse. El ratón lo esquivó y se refugió al fondo de su ratonera. El toro se quedó golpeando la pared con los cuernos hasta que, agotado, se desplomó y se echó a dormir ante la abertura. Entonces, el ratón asomó la cabeza, salió, se deslizó sobre el toro, le mordió otra vez y se volvió a meter en el agujero rápidamente. El toro se levantó de un salto sin saber qué hacer. El ratón, con su vocecita, le dijo: «Los grandes no siempre son los más poderosos. A veces se imponen los pequeños y los humildes». (Babrio, Fábulas 112)

La idea de una revuelta que volviese las tornas a los ricos tenía cierto atractivo, como se desprende de esta profecía de un oráculo de Oxirrinco, en Egipto:

… agitación y guerra… y los ricos padecerán grandes sufrimientos. Su arrogancia será derrotada, sus posesiones les serán arrebatadas y entregadas a otros… (P. Oxy. 31 2554)

La sublevación de los pobres ha atraído la atención tanto de los poderosos como de los que se mostraban comprensivos con los pobres. Sin embargo, la habitualmente abrumadora capacidad de los poderosos para aplicar una fuerza efectiva contra los obstinados pobres explica en gran medida por qué las revueltas son escasas y espaciadas en el tiempo, y por qué los pobres no han logrado nunca imponer su hegemonía. La norma es que habitualmente las revueltas se reprimen con tanto derramamiento de sangre como sea necesario, y probablemente más, o bien los líderes de la revuelta se alejan de los pobres. En cualquier caso, las cosas vuelven al statu quo de sumisión; esto es tan cierto para el mundo grecorromano como para cualquier otro. El recuerdo de revueltas fracasadas probablemente pesaba en la cultura de los pobres y actuaba como elemento disuasorio de otras nuevas, al menos hasta que las condiciones volviesen a ser de nuevo totalmente intolerables en términos de subsistencia y supervivencia.

Sin embargo, hay otra posibilidad: que los pobres creyesen en el statu quo —la gran cadena de la vida—, asumieran que su posición en la sociedad era justa y correcta, y desempeñaran su papel en la sociedad voluntariamente. En otra época, Charles Dickens plasmó esta mentalidad subyacente en su novela corta Las campanas:

Amemos nuestro trabajo,

Bendito sea el escudero y sus parientes,

Vivamos de nuestras raciones diarias

Y sepamos siempre qué puesto nos corresponde.

A esto lo denominaría aceptación consciente del alineamiento de los valores de los pobres con los de la elite. «El milano que quiso relinchar» nos enseña que si intentas convertirte en algo mejor de lo que eres, corres el riesgo de perderlo todo:

Tuvo antiguamente el milano otra voz, una voz penetrante. Pero oyó un día a un caballo relinchar admirablemente, y quiso imitarlo. Pero al tratar de imitar al caballo, no logró adoptar la potente voz que deseaba y perdió además la suya propia. (Babrio, Fábulas 73)

Todos los antiguos levantamientos de que tengo noticia, tenían el doble objetivo de la condonación de deudas y la redistribución de la tierra. Ambos son, en el fondo, objetivos conservadores: se trata de un intento de restablecer el mundo justo anterior en el cual todos poseían tierras y estaban libres de deudas. Presumiblemente, en este mundo reformado continuaría existiendo la misma distribución jerárquica y hegemónica del poder, la única diferencia sería que todo el mundo recibiría una parte justa de los recursos. Dicho de otro modo, la queja no se refiere a la estructura de poder per se, sino que va dirigida contra sus encarnaciones injustas. Dicha actitud implica que los pobres aceptaban el sistema explotador.

Sin embargo, los pobres también podían concebir un mundo en el que se les acabase la paciencia. Si bien no existen pruebas de que hubiese nada parecido a las ideologías surgidas en el siglo XVIII que ensalzaban la dignidad humana y que culminaron de forma explosiva en la nueva configuración marxista y en el planteamiento agresivo de las expectativas y posibilidades legítimas de los trabajadores pobres, se podía imaginar un mundo completamente diferente. En una de las sátiras de Luciano, Micilo, un pobre zapatero que ha sido llamado por el Destino ante Hades, señala:

Pero, por lo que a mí respecta, estaba presto y dispuesto, pues no tengo nada en la vida, ni granja, ni casa, ni oro, ni herramientas, ni reputación, ni estatuas, así que, en cuanto Atropos me hizo una seña dejé con gusto el cuchillo y el cuero (estaba trabajando en una sandalia), me levanté de un salto y la seguí, descalzo como estaba, sin siquiera limpiarme las manos ennegrecidas. De hecho, fui yo delante, con la mirada al frente, pues nada dejaba atrás que me hiciera volver la vista atrás. Y a fe del cielo que ya veo que aquí todo es espléndido, pues que todos sean iguales y que nadie sea mejor que el vecino resulta de lo más agradable, al menos para mí. Y deduzco que aquí no se reclama el pago de las deudas y no se pagan impuestos y, sobre todo, no se congela uno en invierno, ni enferma, ni es azotado por hombres importantes. Todos están en paz y se han vuelto las tornas, pues nosotros, los pobres, reímos, mientras los ricos se lamentan afligidos. (La travesía 15/Harmon)

Sin embargo, más que venganza, los pobres buscaban justicia. Estaban convencidos de que si todos, especialmente los ricos, viviesen de acuerdo con las normas, habría un entorno estable en el que podrían sobrevivir, celebrando sus ceremonias y pagando lo que debían. La fábula «El buen león» plasma la aspiración lógica de los pobres. Vivir en un mundo feliz en el que los poderosos estuviesen obligados de algún modo a ejercer su poder de manera correcta:

Un león que no era cruel ni malvado llegó a ser rey. No recurría siempre a la violencia para arreglar los asuntos, sino que era justo y amable, como un hombre. Los animales salvajes se reunían en asamblea para exponer sus casos y tomar decisiones legales. Cada animal exigía responsabilidades a otro. El cordero al lobo, la cabra al leopardo, el ciervo al tigre; todos se sentían satisfechos. Todo el mundo estaba en paz. Entonces el conejo habló: «Éste es el día por el que he estado rogando, el día en que hasta los débiles son temidos por los fuertes». (Babrio, Fábulas 102)

Hay una serie de fábulas que instan a los ricos a esquilar a los pobres en lugar de despellejarlos, como por ejemplo la fábula de la viuda y la oveja, citada más abajo, y la siguiente:

Un mozo de cuadra vendió a un posadero la cebada destinada a su caballo. Tras quedarse bebiendo hasta tarde, pasó el día siguiente almohazando al caballo. El caballo le dijo: «Si realmente quieres que tenga buen aspecto, no vendas mi comida». (Babrio, Fábulas 83)

No obstante, al no haber alternativas prácticas al statu quo, esto habría tenido como consecuencia asumir la visión dominante del mundo, según la cual éste era correcto y justo, mucho más fácilmente de lo que hoy en día podemos imaginar. Así pues, las alteraciones del orden por parte de los pobres eran pocas y nunca de ámbito estatal, ya que los pobres no exigían el derrocamiento del orden existente, sino más bien, en todo caso, su reforma. Pero, tal como sospechaban los pobres, esa reforma nunca llegaba.

Si definimos la justicia como dar a cada persona lo que le corresponde, nos situamos en la misma línea de pensamiento que los pobres. Así, los poderosos pueden seguir siendo poderosos, pero han de permitir también que los pobres tengan lo que les corresponde, es decir, la oportunidad básica de vivir su vida sin sufrir una explotación que ponga en peligro su subsistencia alimenticia y social. En ese sentido, Filóstrato pone en boca de Apolonio de Tiana un consejo dirigido al emperador Vespasiano; le dice: «Haz mejor uso de tu riqueza que todos los gobernantes que te han precedido, empleándola para prestar ayuda a los pobres y asegurando al mismo tiempo las posesiones de los ricos» (Vida de Apolonio 5.36).

Las fábulas están repletas de sermones sobre la justicia. Por ejemplo, «Esquílame, pero no me despellejes»:

Había una vez una viuda que tenía en casa una oveja. Al intentar esquilar la lana en hebras lo más largas posible, la trasquiló torpemente y cortó la lana tan cerca de la piel que le provocó varios cortes. La oveja, dolorida, baló: «No abuses de mí. Mi sangre no aumentará el valor de la lana. Señora, si necesitas mi carne, hay un carnicero que me puede matar con destreza. Si lo que necesitas es lana y no carne, hay un esquilador profesional que puede esquilarme y dejarme vivir». (Babrio, Fábulas 51)

Otras fábulas tratan temas parecidos: «Cerca de la ley, pero lejos de la justicia» (a menudo la justicia humana no alcanza a los pobres); «El caballero y su caballo» (un llamamiento contra la explotación arbitraria); «El doble rasero de la justicia» y «Los molinos de los dioses muelen despacio» (sé justo con tu prójimo como quieres que lo sean los dioses contigo). Los proverbios muestran gran escepticismo ante el sistema judicial, aunque hacen hincapié en la justicia. Los pobres son como las golondrinas, están cerca de los tribunales, pero lejos de su protección:

En primavera, una golondrina que compartía morada con los hombres, construyó su nido bajo el alero del tejado del edificio de un tribunal de justicia, donde los ancianos juristas no paraban de hablar. Allí se convirtió en madre de siete crías, cuyas alas no estaban todavía cubiertas de plumas púrpura. Una serpiente salió deslizándose de un agujero y se las comió a todas. La pobre madre lloraba la muerte prematura de sus crías. «¡Ay! —decía—, ¡qué desgraciada soy! Justo de aquí, donde se acatan las leyes y juicios de los hombres, tengo que huir. No se me ha tratado con justicia.» (Babrio, Fábulas 118)

La justicia, por tanto, es independiente de la forma humana de conseguirla; el cumplimiento se deja en manos de los dioses, como rezan dichos como «la divinidad pone a los malos ante la justicia». En realidad, los humanos tienen poco acceso a ella; está claro que no se les garantiza. La ley se menciona sobre todo para poner énfasis en la disparidad entre ella y la justicia. La moral popular cree en la justicia, pero no cree en la ley como medio para obtenerla. Y no le falta razón. Puede que en una decisión se tengan en cuenta los derechos de los pescadores, y hay casos en que los poderosos no reciben un trato especial, pero está claro que los pobres se ven involucrados en juicios muy raramente (por ejemplo, no se regula la contratación de mano de obra). Sucede simplemente que a la ley no le preocupan demasiado los pobres. Cuando se ven inmersos en un asunto legal, pueden contar con salir escaldados, como dice claramente Jesús:

Por eso, cuando vayas ante el juez con tu enemigo, trata de ponerte a bien con él por el camino, no sea que te arrastre delante del juez y que el juez te aplique la justicia y te echen a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí sino cuando hayas pagado hasta el último céntimo. (Lucas 12:58-9)

Sabedores de la ineficacia del sistema legal y de la justicia de los poderosos para protegerlos, los pobres tienen que recurrir a medios informales de resolución de conflictos, o simplemente pasar por el aro.

Sin embargo, diariamente los proverbios y las fábulas proponen estrategias para tratar con los más poderosos. Hacen hincapié en la inutilidad de intentar sacar lo mejor de los ricos. Hagas lo que hagas, te acabarán comiendo, como nos enseña «El lobo y el cordero»:

Un día un lobo, viendo que un cordero se había apartado del rebaño, no lo atacó para llevárselo consigo a la fuerza, sino que inventó una excusa falaz para justificar su hostilidad. «¿Acaso no me calumniaste el año pasado, con todo lo pequeño que eres?», le preguntó. «No te calumnié el año pasado; nací este año», fue la respuesta. «¿Acaso no estás pastando en hierba de mi propiedad?», continuó el lobo. «Nunca he probado la hierba.» «¿Acaso no has bebido agua que me pertenece?», insistió el lobo. «Hasta este momento sólo me he alimentado de la teta de mi madre», respondió el cordero. Entonces el lobo apresó al cordero y, mientras lo engullía, le dijo: «No puedes dejar a un lobo sin comer, por mucho que hayas rebatido fácilmente mis acusaciones». (Babrio, Fábulas 89)

Una buena defensa frente a los poderosos consistía en evitar los enfrentamientos todo lo posible, como en «El roble y los juncos»:

El viento arrancó de raíz un roble y lo hizo caer al río desde la ladera de una montaña. La agitada corriente arrastró al viejo árbol gigante plantado por los hombres muchos años atrás. Al mismo tiempo, muchos juncos se alzaban firmes a ambos lados del río, bebiendo agua en la orilla. El roble estaba asombrado de que plantas tan frágiles y débiles no hubiesen sido arrancadas, pues su propio grueso tronco había sido arrancado de raíz. Un junco le habló sabiamente: «No te sorprendas. Tú luchaste contra el viento y has sido derrotado. Nosotros, en cambio, nos doblamos y cedemos, dispuestos a adaptarnos a nuestra situación en cuanto una suave brisa nos empuja». (Babrio, Fábulas 36)

Ser listo también ayuda. Muchas fábulas ponen el acento en cómo un análisis inteligente y una respuesta adecuada dan excelentes resultados; por ejemplo, «El león y la zorra»:

Un león era demasiado viejo para cazar, así que se estiraba en el fondo de su guarida como si estuviera enfermo. Fingía respirar con dificultad y suavizaba su fuerte voz. La noticia se extendió por todas partes entre los animales salvajes. A todos les preocupaba la enfermedad del león e iban entrando uno a uno para verlo. Al león le resultaba muy sencillo devorarlos a todos, uno tras otro. Así encontró una forma de vivir sin privaciones a pesar de su avanzada edad. Una zorra desconfiaba de aquella situación y, manteniendo la distancia, dijo: «Oh rey, ¿cómo te encuentras?». El león le respondió: «Saludos, mi animal más querido. ¿Por qué no te acercas en lugar de mirarme desde lejos? Ven, amiga mía; ilumina mis últimos días con tus variadas y pintorescas historias». «¡Cuídate! —respondió la zorra—. Perdona, pero me tengo que ir. He notado que en el suelo hay huellas de muchos animales que entran en tu cueva, pero no veo ninguna de los que salen.» (Babrio, Fábulas 103)

Por muy contrarios que fueran los pobres a los ricos y su poder, la riqueza en sí, más allá del papel que jugaba en los conflictos jerárquicos, les parecía importante. Sabían que la riqueza equivalía a poder, pero también conocían sus riesgos. La pobreza no era buena. Sin embargo, las riquezas y su atractivo estaban en cierta medida plagadas de peligros. La avaricia podía conducir al desastre, como en la fábula del ratón en la sopa:

Un ratón cayó en una cazuela sin tapadera llena de sopa. Ahogándose en la grasa y al borde de la muerte, dijo: «He comido, he bebido, he disfrutado de los placeres de la vida; es hora de morir». (Babrio, Fábulas 60)

Los proverbios también son contradictorios en cuanto a la riqueza. Por un lado, proporciona oportunidades, así que es bienvenida, pero por otro, provoca desconfianza, por ejemplo por parte del prestatario. También existe la creencia generalizada de que la riqueza se obtiene mediante la traición, el robo y otros medios antisociales. Por consiguiente, el objetivo fundamental es conservar lo que se tiene, en lugar de incrementarlo; se trata de una estrategia decididamente defensiva, conservadora y, por encima de todo, encaminada a la autoprotección. El proverbio «más vale ser pobre en tierra que rico en el mar» (Diogeniano 2.62) refleja este tono de prudencia. Si eres pobre, arréglatelas como puedas.

Esta visión de la riqueza y la pobreza no cuestiona el orden establecido de las cosas; los proverbios transmiten un fortísimo sentimiento de jerarquía, como lo hace, por ejemplo, la fábula «El cuervo y el águila»:

Un águila cazó con sus garras un corderillo para alimentar a su camada. Al verlo, un cuervo se sintió impulsado a hacer lo mismo, así que se lanzó en picado a por un carnero, pero sus garras se enredaron en la lana y batía las alas en vano tratando de levantar la presa. Llegó un pastor a toda prisa, lo atrapó y le cortó las alas. Entonces el pájaro confesó: «Tengo el castigo que me merezco. ¿Por qué siendo un cuervo intento actuar como un águila?». (Babrio, Fábulas 137)

Sin embargo, al mismo tiempo observo que la expresión más habitual de la actitud de los pobres hacia quienes son más afortunados que ellos, es la que se pone de manifiesto en las palabras de Tíndaro en Los prisioneros, de Plauto: «… est miserorum, ut malevolentes sint atque invideant bonis» («está en la naturaleza de los oprimidos estar descontentos con los ricos y envidiarlos»). Si un pobre tenía tiempo y tendencia a soñar, su sueño y su deseo no era derrocar a los ricos, sino tener lo mismo que ellos.

Supervivencia.

La precaria situación económica de los pobres determinaba sus vidas. Su posición en la jerarquía social era mala y no tenía visos de mejorar. No obstante, sus estrategias de supervivencia les eran de gran utilidad. Una combinación de cooperación y rivalidad garantizaba el máximo éxito posible dentro de lo que les permitían sus limitadas circunstancias. El destino ofrecía una estructura para comprender su universo. Hacían frente al sometimiento por parte de los poderosos mediante la adaptación y la resistencia. Podían albergar la esperanza de un mundo justo en el cual se encontrarían en una situación mejor, pero su improbabilidad no les impedía trabajar duro y, como resulta bastante lógico, envidiar a aquéllos que tenían más que ellos.