2. Sus propias vidas: mujeres corrientes.

2

Sus propias vidas: mujeres corrientes

Las mujeres grecorromanas vivían en un mundo dominado por la clara imagen que tenían los hombres de ellas y del lugar que ocupaban; una imagen formulada por y para la elite, pero ampliamente compartida por los hombres corrientes. Por bien que funcionase en la vida real, el ideal lo expresa muy bien Juan Crisóstomo, el cual, al describir la división entre hombre y mujer en la comunidad, refleja el pensamiento clásico de la Antigüedad:

El papel fundamental de la mujer es ocuparse de sus hijos, de su marido y de su hogar… La actividad humana se divide en dos esferas; una perteneciente a la vida fuera del hogar y otra dentro de él; lo que podríamos denominar esfera «pública» y «privada». Dios asignó un papel a cada sexo; las mujeres han de encargarse de la casa y los hombres de los asuntos públicos, de los negocios y de las actividades legales y militares, es decir, de la vida fuera del hogar. Una mujer no puede arrojar una lanza o disparar una flecha, pero, en cambio, puede hilar, tejer telas y encargarse de todo el resto de tareas domésticas y hacerlo espléndidamente. No está capacitada para hablar en el concejo municipal, pero puede dar su opinión en lo tocante a asuntos domésticos. De hecho, a menudo conoce mejor las necesidades del hogar que el marido. Aunque no puede realizar funciones públicas, es una hermosa tarea educar bien a los hijos, que son la luz de nuestra vida. Puede controlar a las esclavas que necesiten ser controladas y hacer que el hogar funcione correctamente. Elimina todas las preocupaciones y libera a su esposo de todos los problemas al ocuparse de la despensa, de hilar la lana, de cocinar, de la ropa y de todo el resto de tareas impropias de los maridos. De hecho, puede hacer todas esas cosas mejor que un marido, incluso aunque éste intentase asumir tales tareas. (El tipo de mujeres que deberían tomarse como esposas, 4)

Siguiendo este ideal, el mundo grecorromano introdujo la afirmación de la inferioridad física y mental de la mujer en todos los intersticios posibles de la vida. Pocos hombres habrían estado en desacuerdo con Plauto cuando éste escribió en su obra Las Báquides (41), Miserius nihil est quam mulier («Nada es más miserable que una mujer»). La sensación de que sólo los hombres eran dignos era tan profunda que podía dar origen a una escena como la del evangelio apócrifo de Tomás, en la cual María, madre de Jesús, ha de convertirse en hombre para dignificarse:

Simón Pedro les dijo: «Que María se aleje de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida». Jesús respondió: «Mirad, yo la imbuiré del espíritu y la haré hombre, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres: pues toda mujer que se haga varón, entrará en el reino de los cielos». (Tomás 114)

En el libro de Artemidoro aparece también frecuentemente la misoginia, como cuando se asocia al varón con la derecha y a la hembra con la izquierda (Sueños 1.21); o cuando dice que soñar que se pasa de hombre a mujer es algo malo (Sueños 1.50). En general, las interpretaciones de sueños y las cartas astrales van dirigidas categóricamente a los varones. Los hombres tenían absolutamente asumido que las mujeres eran débiles y necesitaban protección para evitar ser manipuladas económica o físicamente. Se las consideraba físicamente débiles, inválidas por la maternidad, sin experiencia (cosa que en temas de hombres era obviamente cierta), dependientes de familiares o tutores masculinos en asuntos relativos a la propiedad, la ley, etc.; chismosas, emocionalmente inestables, veleidosas, vulnerables y libidinosas.

A pesar de todo, desde esta perspectiva masculina, los actos y actitudes de las mujeres también son motivo de elogio. El diálogo entre Aurelia y su marido Aurelio es uno de los más conmovedores de la epigrafía latina. El marido dice:

Soy Lucio Aurelio Hermia, liberto de Lucio, carnicero que trabaja en la colina Viminal. Esta mujer, Aurelia Filematio, liberta de Lucio, que murió antes que yo, mi única esposa, de cuerpo casto, fiel amante de su fiel marido, vivió con devoción, sin que el egoísmo la apartase de sus deberes.

Hay una imagen de Aurelia mirando amorosamente a Aurelio. Ella responde:

Soy Aurelia Filematio, liberta de Lucio. En vida era llamada Aurelia Filematio, casta, modesta, ajena al repugnante comportamiento de la mayoría, fiel a mi esposo. Él fue mi compañero liberto, el mismo que ahora me ha sido arrebatado, ¡ay! En verdad fue más que un padre para mí. Me sentó en su regazo cuando tenía sólo siete años; ahora, cuarenta años después, he muerto. Triunfó entre los hombres en todos sus actos gracias a mi fiel y firme devoción. (CIL 101221 = CIL 69499 = ILS 7472, Roma)

Aurelia Filematio ejemplifica a la mujer ideal cuando es alabada por su modestia, prestancia, rectitud moral y lealtad; ella misma expresa esos ideales, pero, dado que su marido la sobrevivió y encargó su lápida, podemos asumir que los sentimientos son los de él, aunque probablemente ella los compartiría. En la recopilación de epitafios griegos y romanos de Richmond Lattimore, la mayoría de veces las mujeres son tipificadas como hermosas, adorables (encantadoras, dulces, sin espíritu pendenciero), fértiles, castas y buenas amas de casa. Los valores fundamentales de las mujeres en los epitafios son, por tanto, la fidelidad, la castidad y el trabajo duro. Sin duda han de saber cuál es su sitio; no deben darse aires de superioridad en presencia de hombres; al contrario, han de «aprender en silencio con total sumisión. No permito a ninguna mujer que enseñe a un hombre o tenga autoridad sobre él; tiene que permanecer en silencio» (1 Timoteo 2:11).

La mujer era un medio para un fin, y probablemente ella se veía de este modo. El fin era una unidad familiar que proporcionase herederos y, de esa forma, la transmisión de la propiedad. Aunque existía la posibilidad de que se dedicase a algunas actividades secundarias (por ejemplo en el comercio), cualquier mujer que pudiera y eligiera una de ellas como su objetivo principal en la vida era indudablemente una rara avis. Al introducirnos en el mundo de las mujeres, es conveniente recordar que su actitud, expresada según sus propias palabras —su subjetividad individual—, está prácticamente ausente de todas las fuentes literarias y arqueológicas de que disponemos. Los epitafios (si asumimos que algunos han sido efectivamente creados por mujeres) y el material papirológico son las excepciones principales. Sin embargo, ni siquiera en esos casos encontramos opiniones opuestas a las masculinas o perspectivas alternativas a la posición que ocupa la mujer en la sociedad y la cultura según los hombres. A pesar de que para nuestra sensibilidad moderna esta situación puede resultar un tanto inquietante, ello no debería llevarnos a especular sobre deseos y aspiraciones secretos de liberación que se nos escapan, sino que más bien hemos de pensar que tales deseos y aspiraciones secretos no existían en absoluto. Por lo que sabemos, o por lo que podemos imaginar por medio de la comparación, no existían ni se planteaban formas de vida ni aspiraciones alternativas; nada sugiere que las mujeres grecorromanas llegasen jamás a concebir un mundo diferente a aquél en el que habían nacido ni una ideología que les permitiese plantearse una organización diferente. La forma más prudente de proceder es asumir que las mujeres aceptaban su condición, para nosotros opresora, y que trataban de vivirla de la manera más satisfactoria posible, a veces al límite y la mayoría de veces sin sobrepasarlo; a veces rebelándose contra él, pero sin romperlo nunca. Dentro de este marco conceptual podemos elaborar una imagen útil y realista de las mujeres corrientes y su mentalidad.

Es cierto que las mujeres no participaban en los elementos clásicos de la vida pública. No ocupaban una posición legal, no podían votar y estaban excluidas de facto de la educación superior. Sin embargo, por otro lado, si observamos a las mujeres que vivían según el modelo marcado por la elite masculina, pero según sus propias realidades, veremos que se desarrollan en un mundo mucho más amplio que el de la imagen ofrecida por la elite. Las cartas de Egipto nos muestran a mujeres al mando y de temperamento fuerte. No nos muestran mujeres como violetas que se marchitan o que se limitan a hacerse cargo de la casa encerradas con otras en un cuarto. De hecho, es de lamentar que esas cartas nos cuenten bastante poco sobre sus pensamientos «secretos». Su naturaleza, a menudo elíptica, da la impresión de que las autoras no quieren que otras personas que puedan leer la carta sepan exactamente de qué se está hablando. Hay poco «intercambio» en comparación, por ejemplo, con las cartas de Cicerón. Sin embargo, la impresión general es que las mujeres estaban al mando de sus vidas de manera positiva y proactiva.

Las mujeres aparecen fuera del hogar de manera cotidiana. Van a comprar. Hacen recados. Participan en ceremonias religiosas públicas. Hacen notar su presencia en los frecuentes alborotos públicos. Filo, recriminando estos hechos, da testimonio de la participación de mujeres en disturbios callejeros:

Si una mujer, al enterarse de que su marido está siendo atacado, se deja llevar por el afecto y amor que le profesa y cede a los sentimientos que la embargan y sale corriendo en su ayuda, a pesar de ello no ha de ser tan atrevida como para comportarse como un hombre y dejar de lado su naturaleza femenina, sino que, incluso mientras le ayuda, ha de continuar siendo una mujer. Pues sería algo terrible que una mujer, ansiosa por librar a su marido de una ofensa, se expusiese ella misma a una ofensa exhibiéndose sin vergüenza y siendo susceptible de recibir grandes reproches a causa de su incorregible descaro. ¿Acaso debería una mujer proferir insultos en el mercado y dar rienda suelta a un lenguaje ilícito?… Sin embargo, hoy en día, algunas mujeres han llegado a tal punto de desvergüenza que, a pesar de su condición, no sólo profieren exabruptos e insultos en medio de una multitud de hombres, sino que incluso los golpean y agreden con manos más acostumbradas a hilar y trabajar en el telar que a golpear y atacar, como si fueran rivales en el pancratium[2] o luchadores. Otras cosas, por supuesto, pueden ser tolerables y fácilmente aceptables, pero resulta horrible que una mujer llegue a tal grado de atrevimiento que agarre por los genitales a uno de los hombres con los que se está peleando. No ha de salir indemne con el argumento de que lo ha hecho para ayudar a su marido, sino que ha de ser acusada y ha de sufrir castigo por su excesivo descaro, de manera que si alguna vez se siente inclinada a cometer la misma ofensa, no tenga oportunidad de hacerlo; y otras mujeres que pudiesen sentirse empujadas a caer escarmienten en cabeza ajena y se moderen y contengan. (Filo, Leyes especiales 172-5/Yonge)

Evidentemente, las experiencias públicas eran ampliamente diversas según las costumbres locales. Algunas mujeres eran más de quedarse en casa que otras y las costumbres en cosas como el vestir también variaban, pues sabemos que en algunos lugares las mujeres llevaban velo (Petronio, Satiricón 14,16) y en otros la norma era que llevasen el cuerpo totalmente cubierto. En todo momento las mujeres debían tener cuidado de no traspasar los límites de la «decencia»; por ejemplo, aunque asistían a reuniones religiosas con sus maridos, Pablo les ordena que no hablen, sino que esperen a llegar a casa para preguntarles lo que deseen (1 Corintios 14.33-5). Sin embargo, al final, en los hogares con pocos esclavos o ninguno, y estos hogares eran muchos, simplemente resultaba poco práctico mantener a las mujeres alejadas del mundo. Era necesario que saliesen a comprar al mercado, o incluso a vender, encargándose de las necesidades de la casa. Ni siquiera estaban encerradas en su propio hogar. El autor de la carta de Timoteo afirma que los predicadores entran «en las casas, engañando a mujeres infelices, llenas de pecados, movidas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad» (2 Timoteo 3:3-7). Evidentemente, la vida de una mujer la exponía a una serie de experiencias bastante amplia.

Fundamentalmente, la inmensa mayoría de las mujeres se dedicaba al bienestar del hogar y la familia. El ideal frecuentemente repetido de hilar lana y llevar la casa se corresponde con la norma vigente en todas las sociedades preindustriales en general. Si bien había otras opciones, a todas las chicas se les enseñaba desde la más tierna infancia que el matrimonio era junto a los hijos el futuro deseable al que debían aspirar. Cuando una mujer interiorizaba esta enseñanza, lograba una cierta estabilidad en su vida, y si se aferraba a ella le servía de guía, de ejemplo y de modelo a la hora de hacer frente a cualquier problema con el que se encontrase. A medida que maduraba, pasando de joven novia a madre y a «anciana matrona», ganando en años y experiencia, cosas valoradas por la cultura, su influencia en el hogar se iba incrementando gradualmente. A lo largo de su vida, sin embargo, las pautas legales y consuetudinarias la mantenían apartada del mundo dominado por los hombres. Como se ha dicho anteriormente, carecía de capacidad legal por lo que, salvo en raras excepciones, necesitaba un tutor para realizar transacciones públicas como otorgar testamento, celebrar un contrato de compraventa, u otras obligaciones legales, como en el caso de Aurelia Ammonarion de Oxirrinco:

[petición] A Gayo Valerio Firmo, prefecto de Egipto, de Aurelia Ammonarion. Te pido, mi señor, que me concedas como tutor a Aurelio Ploutammon de conformidad con la lex Iulia et Titia y el Decreto del Senado. Fechado en el consulado de nuestros señores Felipe Augusto por segunda vez y Felipe César. (AD 247)

[respuesta] Con el fin de que… no quede desierto, nombro tutor a Ploutammon de conformidad con la lex Iulia et Titia. Leído. (Rowlandson, n.º 140)

Esta incapacidad legal quedaba subsanada en caso de que la mujer tuviera tres hijos (cuatro si se trataba de una liberta). Una mujer educada, Aurelia Thaisous, solicita que se le otorgue este derecho:

… [Leyes promulgadas hace mucho], eminente prefecto, capacitan a las mujeres con tres hijos para gobernarse por sí solas y actuar sin presencia de tutor en cualquier transacción comercial, especialmente aquéllas que saben escribir [cosa irrelevante desde el punto de vista legal]. Por consiguiente, ya que también yo he sido bendecida con el feliz honor de tener hijos y dado que soy una mujer culta capaz de escribir con gran facilidad, presento ante su alteza con confianza esta solicitud con el objeto de que se me capacite sin obstáculo alguno para realizar cualquier transacción, y ruego que así lo inscriba su eminencia sin perjuicio de mis derechos en su oficina, de modo que yo obtenga su beneplácito y le muestre mi eterna gratitud. Saludos. Yo, Aurelia Thaisous, también llamada Lolliane, envío la presente instancia. Año 10, Epheiph 21.

[respuesta] Su solicitud se inscribirá en mi oficina [«se archivará»]. (Rowlandson, n.º 142)

Sin embargo, la mortalidad infantil, unida al desconocimiento de los derechos legales y a la torpeza masculina, sin duda disuadían a las mujeres de esta manera de pensar.

Matrimonio y sexo

Incluso en los estratos más bajos de lo que he venido a denominar gente «corriente», el arraigado deseo de tener hijos con el fin de perpetuar la familia y la necesidad de una pareja de aumentar las probabilidades de supervivencia empujaba a hombres y mujeres al matrimonio. Uno de los sueños interpretados por Artemidoro ilustra esta relación: «Si un hombre se transforma en mujer, es signo de buena suerte si se trata de un pobre…, puesto que alguien se hará cargo de él, como hace la mujer…» (Sueños 1.50). Que las mujeres compartían el deseo de contraer matrimonio con hombres se aprecia también en una de las preguntas planteadas en las Predicciones de Astrampsychos: «¿Me voy a casar y será bueno para mí?» (Rowlandson, n.º 247). Las mujeres trataban de saber qué clase de marido conseguirían. El Carmen 2.3-4 enumera según el nacimiento la clase de marido o maridos con los que puede acabar una mujer: no casarse, una serie de maridos, un anciano, «su abuelo o tío paterno o materno o uno que tenga relación con ella», un hombre autoritario, un soldado extranjero, un hombre conocido en su ciudad, un mujeriego. A pesar de que el objetivo era el matrimonio, la vida matrimonial podía comportar «desgracia, disipación y destrucción», y se podía solicitar el divorcio por causa de alcoholismo, falsedad y disputas. No obstante, estas posibilidades no eran óbice para que de entrada existiese el deseo de contraer matrimonio.

Algunas podían incluso ir tras un hombre no predispuesto y casarse con él:

Un hombre soñó que iba tras él una mujer que conocía hacía mucho tiempo; ella trataba de envolverle con un manto —el que en latín se denomina paenula— con la costura central rasgada. Por fin, cedió de forma muy reticente. La mujer, enamorada del hombre, se casó con él contra la voluntad de éste. Después de unos cuantos años se divorció de él, cosa que auguraba el manto rasgado. (Artemidoro, Sueños 5.29)

La mujer podía recurrir a la magia para lograr su objetivo:

(Obligo) a Aritokudes y a las mujeres que se dejen ver con él. Que no se case con ninguna mujer o joven doncella [que no sea yo]. (Gager, n.º 23)

Te invoco a ti, que mueves el mundo entero, que rompes la espalda de las montañas y las haces sobresalir del agua, que haces temblar la tierra y renuevas a todos sus habitantes. Te invoco a ti, que lanzas señales al cielo, a la tierra y al mar, que hagas que Urbano, a quien Urbana dio a luz, se una en matrimonio con Domiciana, a quien Cándida dio a luz, y la ame, insomne de deseo por ella, suplicando por ella y pidiendo que vuelva a su casa y sea su esposa… (Gager, n.º 36)

Para que el matrimonio de un ciudadano romano fuese legal tenía que constar de cuatro elementos: los dos cónyuges tenían que ser libres, sin impedimentos legales que imposibilitaran el matrimonio, estar ya en la pubertad y contar con el consentimiento de las partes implicadas (el hombre, la mujer y los padres). No se exigía contar con autorización administrativa o registrar el matrimonio ante un funcionario, o siquiera que tuviese lugar una ceremonia religiosa o una celebración comunal (si bien ambas formas eran las habituales).

Una parte esencial del matrimonio era la dote; para la gente corriente el montante era a menudo muy pequeño, aunque probablemente considerable para la economía local. Por ejemplo, Jane Rowlandson presenta una serie de documentos egipcios: el n.º 252 otorga una dote para lo que parece ser la boda de una «familia de pueblo aparentemente humilde» valorada (en ropas y joyas) en 200 dracmas; el n.º 127 contiene un contrato de una dote de aproximadamente el mismo valor en joyas y vestidos; el n.º 128 asciende a 200 dracmas y una «casa y un terreno» habrán de venderse para obtener esa cantidad cuando la esposa pida recuperarlo; el n.º 129 es de más de 240 dracmas en ropa y joyas y 120 dracmas en efectivo; en el n.º 132 la dote (informal) parece ascender a solamente 72 dracmas. Podemos compararlas con la dote de un miembro de la elite (n.º 141), que asciende a medio talento de oro en bienes, joyas por valor de 1500 dracmas, ropa valorada en 5000 dracmas y cuatro talentos y 2000 dracmas en efectivo.

Dado que la dote tenía que devolverse en caso de divorcio, proporcionaba cierta influencia sobre el marido, el cual a menudo necesitaba dichos recursos o esperaba heredarlos. Por consiguiente, resulta comprensible que la mujer fuese posesiva con la dote. Podía enfurecerse si el marido hacía mal uso de ella: «la dote de la novia ha sufrido daños y ella se mostrará furiosa con él como el fuego y el matrimonio lo padecerá» (Carmen 2.1). La mujer no se demoraba a la hora de reclamar (o simplemente recuperar) la dote en las disputas de divorcio. En la obra de Plauto Aulularia, Megadoro habla de cómo las mujeres con dote controlan y ordenan a sus maridos, y reivindica la idea de que no haya dotes para así mantener a las mujeres en su puesto (Aulularia 475 ff).

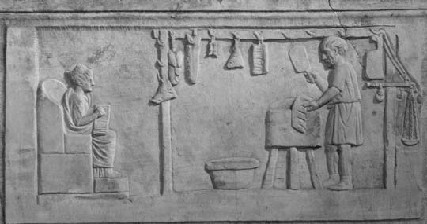

FIG. 3. Afecto matrimonial. Aurelio Hermia y su esposa Aurelia Filematio describen en su tumba una bella relación matrimonial: «Soy Aurelia Filematio, liberta de Lucio. En vida era llamada Aurelia Filematio, casta, modesta, ajena al repugnante comportamiento de la mayoría, fiel a mi esposo. Él fue mi compañero liberto, el mismo que ahora me ha sido arrebatado, ¡ay! En verdad fue más que un padre para mí. Me sentó en su regazo cuando tenía sólo siete años; ahora, cuarenta años después, he muerto. Triunfó entre los hombres en todos sus actos gracias a mi fiel y firme devoción». (CIL 101221 = CIL 69499 = ILS 7472, Roma)

Si bien la dote podía tener cierta influencia en una relación matrimonial, la mujer estaba prácticamente siempre bajo el control de un hombre. Antes del matrimonio, bajo el de su padre; después del mismo, no está claro bajo qué autoridad estaba normalmente, la del padre o la del marido, pero lo habitual era que la mujer se trasladase a vivir a casa del marido. ¿Le preocupaba la competencia entre poderes? Artemidoro interpreta el siguiente sueño: «Un hombre soñó que su hermana era apartada de su marido por su padre, el cual la entregaba en matrimonio a otro hombre» (Sueños 5.43). Si eso no hubiera sido posible en la vida real, el sueño no habría tenido sentido para el intérprete. Pero ¿con qué frecuencia sucedía? Rowlandson n.º 138 presenta el caso de un padre que, basándose en la ley egipcia, reclama el derecho a recuperar a su hija, ahora casada, contra su voluntad. Las autoridades romanas, sin embargo, lo rechazan como algo demasiado duro; y nótese que al regir la ley egipcia (es decir, griega) y no la romana, la patria potestas (el poder absoluto del padre en el derecho romano) no se reconoce. En la demanda, la mujer afirma haber presentado documentos «que prueban que las mujeres que han alcanzado la madurez pueden regir sus propios actos y pueden permanecer o no con sus maridos según decidan; y […] no están sometidas a sus padres…». Uno de los prefectos ante los que se apeló, determinó que «la cuestión fundamental es con quién desea vivir la mujer casada». Aparentemente, la tradición marcaba que las mujeres estaban de facto bajo el control de sus maridos, no de sus padres, y que, una vez casadas, el hogar del marido pasaba a ser el suyo de manera prácticamente irrevocable.

Si bien el amor podía formar parte del matrimonio, el amor romántico no constituía una parte esencial de dicha relación y, normalmente, ni siquiera formaba parte de ella. El amor romántico era visto con desconfianza, pues enmascaraba la verdadera naturaleza, como en la fábula de «la novia comadreja»:

Una comadreja se enamoró perdidamente de un hombre apuesto. Afrodita, madre de todos los deseos, le concedió el deseo de convertirse en una mujer tan bella que fuese imposible para él no amarla. En el mismo instante en que el hombre elegido la vio, fue embargado por la pasión y deseó tomarla por esposa. Cuando se estaba celebrando el banquete nupcial, un ratón pasó a toda prisa por allí. La novia saltó de su lujoso sillón y empezó a perseguirlo. El banquete nupcial acabó en un tumulto. El amor les gastó una buena broma, pero se retiró vencido por la naturaleza. (Babrio 32)

La literatura gnómica también menosprecia al amor romántico por considerarlo engañoso. Es difícil saber si las apasionadas inscripciones de Pompeya representan amor romántico o conquistas masculinas; por ejemplo, «Vibio Restituto yació aquí solo anhelando a su Urbana» (CIL 42146); pero, si se trata del mismo Restituto, éste no sólo deseó a Urbana: «Restituto engañó a menudo a muchas chicas» (CIL 45251). Escribiesen los mozos lo que escribiesen en las paredes, el matrimonio era demasiado importante para dejarlo en manos de caprichos románticos; la continuidad de la familia y la propiedad estaban en juego, incluso por lo que se refiere a familias pobres, e indudablemente a la gente corriente.

Aunque la esperanza fundamental de las mujeres según los proverbios y otras muestras de la literatura popular es centrarse en la familia —y se les niega cualquier otro papel fuera de dicha unidad—, el propio matrimonio podía implicar toda una gama de experiencias tanto para el marido como para la mujer. El ideal era una vida sin conflictos, en la que nunca se produjeran disputas; así lo atestiguan muchas lápidas, como:

Esta lápida la coloca Gayo Antonio Vitalis para Atilia Maimina, la del espíritu más puro, una esposa incomparable, que vivió conmigo sin disputas durante 18 años, dos meses y nueve días, habiendo vivido 46 años, llevando una vida honorable y manteniendo su buen nombre, mi eterno consuelo. Adiós. (CIL 53496 = ILS 8457, Verona, Italia)

O como ésta:

Pompulio Antiocho, su marido, coloca esta lápida para Cecilia Festiva, su queridísima y dulce esposa, trabajadora y benemérita, que vivió conmigo 21 años sin una mala palabra. (CIL 93215 = ILS 8433, Corfinio, Italia)

Un contrato matrimonial egipcio establece la obligación de monogamia por ambas partes, respeto, reparto de responsabilidades, etcétera. Idealmente, pues, había respeto, si no amor, cooperación mutua y fidelidad por ambas partes. No obstante, en realidad, el matrimonio sin conflictos no estaba asegurado: Artemidoro escribe que a un hombre que sueña con el matrimonio «se le auguran trastornos y escándalos, pues el matrimonio no puede llevarse a cabo sin desorden» (Sueños 2.65). El Carmen también lo deja claro, pues según Doroteo determinadas cartas astrales auguran cosas como que un hombre se casará con una mujer agradable, felicidad para el padre de un niño o, por el contrario, «desastres y desgracia a causa de las mujeres y angustia y pesar también por su causa». O tal vez la mujer resultará ser una puta, o un signo «indica la negatividad del matrimonio, con lo que su vida se verá envuelta en pesar y sufrimiento a causa de las mujeres…» (Carmen 2.1).

A pesar de la naturaleza del matrimonio, claramente dominada por el hombre, las mujeres eran parte activa del mismo y en absoluto quedaban en un segundo plano. La labor fundamental de la esposa era el mantenimiento de la casa, incluyendo el cuidado de la comida y la ropa, y criar a los hijos. Este objetivo continúa con el cristianismo. Alrededor del 200 d. C., san Clemente señala que la mujer «está destinada a la concepción y el cuidado de la casa» (Misceláneas (Stromata) 4.8.58.2-60.1; Rowlandson, n.º 51). Pero una esposa tenía muchas aspiraciones que se solapaban o iban más allá de la gestión del hogar y el cuidado de los hijos. Por encima de todo, se esperaba de ella que mantuviese ciertos valores. En el Anfitrión de Plauto, Alcmena dice:

Por lo que a mí respecta, no pienso en mi «dote» como se la concibe habitualmente. Para mí es la modestia, el sentido del decoro y del control de los deseos, el temor de los dioses, el amor a los padres, la armonía con los parientes, el cumplimiento de tus deseos, estar siempre dispuesta a hacer el bien a los demás y a realizar actos meritorios.

SOSIA: ¡Dios santo! Si lo que dice es cierto, es la personificación de la mejor entre las mejores. (Anfitrión 839-43)

Es evidente que se trata de una exageración para conseguir un efecto teatral, pero el retrato es esencialmente el mismo que vemos en los epitafios de excelentes mujeres. La castidad era especialmente apreciada. Una inscripción de Roma sirve de ejemplo de las numerosas alusiones a la importancia que se concedía a la rectitud moral de la esposa:

Tito Flavio Flaviano erige este monumento en honor de Papinia Felicitas. Que vivió veinticinco años, cinco meses y veinticinco días. Fue la esposa más virtuosa y casta entre todas las mujeres. (CIL 623773 = ILS 8441, Roma)

O esta otra del norte de África:

Postumia Matronilla fue una esposa incomparable, una buena madre, una abuela abnegada, casta, piadosa, trabajadora, austera, eficiente, atenta, sensible, compañera de un solo hombre durante toda su vida, cuya cama fue la única que compartió, matriarca laboriosa y llena de buena fe, que vivió cincuenta y tres años, cinco meses y tres días. (CIL 811294 = ILS 8444, Zaatli, Jabal az, Túnez)

La administración de la casa viene ejemplificada también por la inscripción de Papinia, cuya eficiencia y austeridad son destacadas entre otras virtudes; el cuidado amoroso de la familia tenía que ser siempre lo primordial en la mente de una buena esposa. Aunque probablemente algunos hombres corrientes adornaban a sus esposas para dar testimonio de su riqueza, igual que hacían los miembros de la elite, habitualmente la modestia comportaba vestir de manera apropiada. Se instaba a las mujeres a «que se arreglen decentemente, que se vistan con modestia y sencillez, que no se adornen con peinados rebuscados, con oro, joyas o vestidos lujosos […]» (1 Timoteo 2:9; véase también 1 Pedro 3:3-4). Y por último, pero sin duda no menos importante, la esposa tenía que tener buena relación con su marido. Más allá del banal «nunca nos peleamos» de la pareja conyugal ideal, la imagen de una mujer en su puesto era claramente la de sumisión al marido. Artemidoro dice que las esposas son malas cuando «ladran o muerden» (Sueños 2.11), es decir, cuando replican a su marido/amo. «Igualmente, [como los esclavos con sus amos], vosotras, esposas, sed sumisas con vuestros maridos…», les aconseja el autor de 1 Pedro 3:1. No obstante, el marido no tenía que aprovecharse de esta sumisión, sino que debía ser considerado con su mujer; insta a los hombres a «tratar con consideración a sus esposas, honrándolas como sexo débil […]» (1 Pedro 3:7).

La mujer no sólo ha de respetar unos valores, sino que también ha de enseñar a hacerlo a jóvenes y niñas. Las mujeres de más edad han de enseñar a las jóvenes a comportarse de manera correcta, concretamente a amar a sus maridos e hijos, ser castas, sensatas, caseras, amables y sumisas con sus esposos (véase Tito 2:4). La opinión tradicional de la elite era que el matrimonio romano era una relación fría organizada por los adultos para sus hijos, y cuya finalidad era la procreación y la protección del patrimonio y la influencia de la familia. Dentro de él, la mujer tenía que «echarse y pensar en Roma», mientras que el hombre ejercía su virilidad sexual no sólo con ella, sino también con concubinas, prostitutas y esclavas. Esta visión nunca concordó demasiado con las expresiones relativas a una vida familiar cálida y comprometida que se encuentran en las inscripciones funerarias y fuera de las composiciones literarias de la elite, o incluso, en algunos casos, dentro de las mismas. Pero aun así, a pesar de que no tenemos acceso directo al lecho conyugal romano, podemos decir con bastante certeza que según las convenciones tanto sociales como religiosas, el propósito del sexo en el matrimonio no era tanto el disfrute como la procreación.

Sin embargo, no cabe duda de que el sexo es una parte normal de la vida conyugal de la mujer. Reflejaba el modelo cultural dominante/sumisa de la institución, pero dentro de esa costumbre existía la posibilidad, e incluso la necesidad, de que la mujer fuese una buena pareja sexual. Si la versión literaria de una canción de boda compuesta por el poeta de la elite Catulo capta la esencia real y normal de un consejo destinado a la novia, el papel de sumisión de ésta es evidente: «Novia, asegúrate de que no te niegas a hacer lo que tu marido te pida, o irá a buscarlo a otro sitio». Artemidoro confirma esta actitud en la gente corriente.

Tener relaciones con la esposa dispuesta y sumisa (no reacia al sexo) es algo bueno a juicio de todo el mundo, puesto que la esposa representa para el que sueña el arte o la profesión que le proporciona placer o domina, ya que también controla a su mujer. El sueño augura beneficios derivados de esas cosas ya que, por un lado, el hombre obtiene placer de los actos de Afrodita, y por otro, obtiene placer al recibir beneficios. Sin embargo, si la esposa es reacia o no se ofrece, ello es señal de lo contrario. (Sueños 1.78)

Resulta sencillo imaginar a las «esposas viejas» aconsejando a las novias jóvenes que hagan lo que desee el marido: «los hombres siempre son hombres»; reconocimiento del elemento psicológico del sexo en el matrimonio junto con el elemento procreativo. La crudeza del carácter explícito de la exposición a la sexualidad masculina de las féminas supuestamente castas en rituales como la lupercalia o ante la visión de los genitales masculinos al compartir con ellos los baños en el ritual de la Fortuna Viril (Ovidio, Fasti 133-56) recordaba que el macho era el amo y creador y la hembra el receptáculo, por lo que debía mostrarse sumisa.

Las alusiones explícitas al sexo se encontraban por doquier. En Pompeya, por ejemplo, el cartel «aquí vive la felicidad» (hic habitat felicitas) está escrito encima y debajo del símbolo del poder sexual y protector del macho, el falo (CIL 41454). Sin embargo, los hombres eran más o menos libres de satisfacer sus impulsos sexuales con esclavas y prostitutas; las mujeres no. De modo que el placer sexual «respetable» de la mujer quedaba restringido al matrimonio. Indudablemente, podía disfrutar del sexo y, de hecho, debía hacerlo si había de tener lugar la concepción. Médicos, desde Hipócrates a Sorano, pasando por Galeno, relacionaban el orgasmo femenino o, como mínimo, una actitud positiva ante el acto sexual, con la concepción. Por consiguiente, dentro de la función fundamental de la mujer casada —la procreación—, el disfrute del sexo no sólo estaba permitido, sino que era deseable. Evidentemente, el grado de disfrute variaba desde «cumplir de buen grado con su deber» hasta caer en el exceso sexual. La postura de san Pablo en 1 Corintios 7:2-6 ejemplifica cómo el sexo es un «deber» para la esposa:

El marido cumpla con sus deberes de esposo, y también la esposa. La esposa no dispone de su propio cuerpo: el marido dispone de él. Del mismo modo, el marido no dispone de su propio cuerpo: la esposa dispone de él. No os neguéis el derecho del uno al otro, sino cuando lo decidáis de común acuerdo… (Compárese con 1 Tesalonicenses 4:3-6.)

Galeno aprobaba este tipo de sexo conyugal restringido, si bien al menos potencialmente placentero, al elogiar la «restricción de la cohabitación» de los cristianos y, una vez más, entre la elite Séneca elogiaba a la esposa poco apasionada. Si hemos de creer a Lucrecio, miembro de la elite, la posición de espaldas era la preferida para el acto por ser menos apasionada:

Cómo se recibe el placer es también de gran importancia, pues las esposas concebirán más a menudo si el acto se realiza como los animales salvajes y domésticos, porque de este modo, con los pechos hacia abajo y los genitales elevados, la semilla del varón llegará donde ha de llegar. (Sobre la naturaleza de las cosas 41263-7)

La «postura del misionero» era demasiado proclive a producir una pasión inútil y excesiva y a favorecer el coitus interruptus para evitar el embarazo:

Los movimientos sexualmente estimulantes son absolutamente inútiles para las esposas, puesto que una mujer no concibe —e incluso lucha contra ello— si favorece con entusiasmo la penetración del hombre con el movimiento de sus caderas y hace que eyacule en su convulso seno. Pues aparta el surco de la reja del arado y evita que la semilla caiga donde debería. (Sobre la naturaleza de las cosas 41268-73)

En el extremo opuesto del espectro del sexo conyugal, hay una frase de Publilio Siro que vale la pena repetir: «Una esposa cumplidora aparta al hombre de las putas» (Máxima 492). Teniendo en cuenta la habilidad sexual de al menos algunas prostitutas, esto podía poner el listón bastante alto para algunas parejas.

Si bien las esposas podían disfrutar del sexo «natural», en general, un comportamiento «desviado» (cualquier actividad sexual que fuese más allá de la procreación) estaba mal visto en el lecho conyugal. Fedro, en una de sus fábulas, señala: «Entonces, utilizando el mismo material, Prometeo creó una lengua de mujer de la sustancia de sus partes privadas. Esto es lo que genera la conexión obscena de los actos de ambas» (Fábulas 4.15). Sin embargo, está claro que algunas parejas practicaban el sexo oral: Firmicio, en una de sus cartas astrales, señala que un determinado signo indica que el marido y la mujer «practican relaciones impuras», probablemente refiriéndose al sexo oral (Mathesis 6.31.38-9). Y Artemidoro es claramente consciente de toda la gama de actividades sexuales, ya que escribe sobre parejas casadas que en sueños realizan todo el repertorio de posiciones y actos sexuales normales y desviados, aunque sus interpretaciones se basan siempre en el principio fundamental de que la dominación es buena y la sumisión mala.

El impacto del lesbianismo en la vida de las mujeres corrientes es imposible de valorar, pero no cabe duda de que ese tipo de experiencias estaban presentes. Lucio escribe:

Ven, época futura, legisladora de extraños placeres, crea nuevos caminos para la lujuria masculina, pero concede el mismo privilegio a las mujeres y permíteles tener relaciones entre ellas como hacen los hombres. Permíteles ceñirse astutamente instrumentos libidinosos, monstruosidades misteriosas que carecen de semilla, y que las mujeres yazgan con mujeres como lo hacen los hombres. Que el lesbianismo displicente —esa palabra que se oye raras veces y que me avergüenza el simple hecho de susurrar— campe a sus anchas, y que las alcobas de nuestras mujeres emulen a Filenis, deshonrándose con amores sáficos. (Asuntos del corazón 28/MacLeod)

Artemidoro aporta pruebas de que el lesbianismo era practicado por la población en general, ya que en su obra se plantea la posibilidad de que una mujer posea a otra:

Si una mujer penetra a otra compartirá sus secretos con la que es penetrada. Pero si no conoce a la penetrada, emprenderá tareas frívolas. Si una mujer es penetrada por otra, se divorciará de su marido o enviudará. Sin embargo, conocerá los secretos de la que está jodiendo. (Sueños 1.80)

Esta mención explícita al lesbianismo se compensa con otras según las cuales las relaciones homosexuales entre mujeres debían evitarse; así, por ejemplo, Pablo critica a las mujeres politeístas por «cambiar las relaciones naturales por relaciones antinaturales» (Romanos 1:26).

Las mujeres en el hogar

Más allá de la vida sexual inherente al matrimonio, una mujer disponía de muchas fuentes de gozo y placer. Como he señalado anteriormente, a causa de la intensa y eficaz aculturación y de la falta de patrones de conducta alternativos aceptables, la mujer no cuestionaba su papel; esta aceptación le proporcionaba gran estabilidad emocional y, una vez establecida su valía y su posición al tener hijos, se topaba con unos cuantos problemas fundamentales que su educación no la había preparado para afrontar de manera eficaz. Los traumas a causa de la falta de hijos, de la esterilidad y de la mortalidad infantil debían de ser numerosos; no obstante, el sistema de apoyo psicológico estaba preparado para tratar esos «posibles» reveses, y la mujer rara vez se encontraba sola.

La actividad más esencial del matrimonio era la dedicación de los padres a los hijos. Tan esencial era, que para los primeros cristianos la maternidad era un don especial de la mujer y su camino a la vida eterna: «La mujer alcanzará la salvación a través del alumbramiento de los hijos si conserva la fe, el amor, la virtud y la modestia» (1 Timoteo 2:15). A pesar de que, como en cualquier sociedad, había comportamientos aberrantes, lo normal era que una madre amase a sus hijos. Una carta egipcia refleja con elocuencia sus preocupaciones e inquietudes:

Isidora a Hermias, su señor hermano, muchos saludos. Haz lo posible por aplazar todo y venir mañana; el niño está enfermo. Ha adelgazado y hace seis días que no come. Ven; no vaya a ser que muera mientras no estás aquí. Ten claro que si muere en tu ausencia, puede que Hefestión se encuentre con que me he ahorcado… (PSI 3177, Oxirrinco, siglos II y III d. C./Bagnall & Cribiore)

Sin embargo, la dura realidad podía imponerse. En la época moderna, el abandono de niños es una de las cosas del mundo antiguo que nos resulta más difícil de aceptar. A pesar de que los judíos y los cristianos estaban en contra, el hábito estaba arraigado y se extendía por toda la sociedad. Con todo, es difícil imaginar que una familia tuviese calculado abandonar, quizás con riesgo de muerte, a su propio niño. Estas decisiones afectaban tal vez más a las mujeres que a los hombres. Indudablemente, el resultado era que se abandonaba más a las niñas que a los niños. Una famosa carta egipcia da testimonio de esta realidad:

Hilarión a su hermana Alis, muchos saludos. También a mi señora Berous y a Apollonarion. Sabed que seguimos estando en Alejandría. No os preocupéis. Voy a permanecer en Alejandría. Te pido y te ruego que cuides de nuestro pequeño, y en cuanto recibamos la paga, tengo intención de enviártela. Si, entre todo lo que puede suceder, tienes un hijo y es varón, tenlo, pero si es hembra, abandónala. Le has dicho a Afrodiaias: «no me olvides», pero ¿cómo podría olvidarte? Así que te pido que no te preocupes. Año 20. Pauni 23. (Rowlandson, n.º 230)

Aquí vemos una mezcla de claro amor por un hijo («cuida de nuestro pequeño») y una férrea determinación de deshacerse del siguiente si se trata de una niña («si es hembra, abandónala»). A pesar de disponer de medios anticonceptivos y tratamientos abortivos como método de «planificación familiar», la forma más segura de quedarse con el hijo deseado y librarse del no deseado era el abandono, así que ésta continuó siendo una opción útil a lo largo de la Antigüedad, por muy angustiosa que fuese la decisión para la madre. Incluso en caso de que se la criase, una situación familiar desesperada podía llevar a que la niña fuese vendida como prostituta para conseguir dinero para comprar comida y ropa, en lo que suponía otra dolorosa decisión.

Pasando a un aspecto más feliz de la vida de la mujer, cabe decir que ésta disponía de muchas oportunidades para hacer vida social fuera del ámbito doméstico y familiar. Todo indica que mantenía una estrecha relación con otras mujeres. Visitaba a parientes y amigas, había acontecimientos familiares que planificar y a los que asistir, y normalmente asumía la tarea de ir al mercado, ya que la mayoría de gente corriente no disponía de una esclava que se encargase de ello, así como otros quehaceres fuera de casa como ir a buscar agua a la fuente y chismorrear por el camino. Además, por supuesto, había ceremonias religiosas en las que participar, no sólo en casa, sino también en los lugares de culto del vecindario y en grandes santuarios de las proximidades —incluso un peregrinaje a algún lugar bastante lejano de vez en cuando—. Estos numerosos acontecimientos religiosos de todo tipo «sacaban a las mujeres de casa» y les ofrecían oportunidades a veces solemnes y a veces festivas de celebración. Estas muestras de vida social eran consideradas por los hombres como una oportunidad para, en el mejor de los casos, cotilleos frívolos, y en el peor, para injurias maliciosas, y a menudo daban por sentado que iban ligadas al consumo excesivo de alcohol. Los primeros textos literarios cristianos tienen mucha tendencia a señalar y criticar esas supuestas debilidades. Mientras que el autor de Tito les dice a los ancianos que sean sensatos, serios y moderados, a las ancianas les dice que no sean difamadoras ni adictas al vino, con lo cual hace hincapié en dos debilidades «femeninas»: el cotilleo y la bebida (Tito 2:3). Las mujeres que aspiran a ocupar puestos de liderazgo como el de diaconisa deben ser «serias y no difamadoras, sino moderadas y fieles en todos los aspectos». La moderación se menciona también entre las virtudes masculinas (1 Timoteo 3-2), pero no se insinúa que la difamación provenga de los varones (1 Timoteo 3.2-4). Las viudas son señaladas como especialmente susceptibles a las debilidades sociales del sexo, el cotilleo, el entrometimiento y beber en exceso: «No admitas a las viudas de menos edad, pues cuando las asaltan deseos que no son de Cristo, quieren casarse otra vez, y por haber faltado a su primer compromiso se ponen en una situación irregular. Además, no teniendo nada que hacer, se acostumbran a andar de casa en casa; ojalá se conformaran con no hacer nada; lo peor es que hablan de más, se meten en lo que no les importa y hablan de lo que no conviene» (1 Timoteo 5:13). Esta concepción de la irresponsabilidad femenina es parte integrante de la baja opinión sobre las mujeres en general que domina la cultura masculina. Sin embargo, dejando de lado la hostilidad y la desconfianza, uno se encuentra con una imagen de mujeres relacionándose para mantener contacto unas con otras, intercambiar información y crear un entorno en el que poder tomar decisiones importantes acerca de sí mismas y de sus familias.

Mientras a los hombres les preocupaban los hábitos sociales de sus mujeres, éstas tenían una lista de inquietudes más serias. Su principal preocupación era la salud —tanto la suya como la de sus seres queridos— y el bienestar de los miembros de la familia. Las cartas de mujeres escritas en papiros se centran en estos dos temas, junto a preocupaciones relativas a operaciones comerciales, dato que señala nuevamente el papel activo que las mujeres desempeñaban tanto fuera como dentro del hogar. No resulta sorprendente que las mujeres le diesen vueltas a los problemas de salud, especialmente a los propios. Las frecuentes menciones a la mortalidad femenina en la epigrafía y en cartas indica lo comunes que debían de ser las muertes durante el parto; históricamente ésta ha sido una de las principales causas de mortalidad femenina, por lo que dicha posibilidad debía de estar constantemente presente en la mente de la mujer, ya que la expectativa cultural de tener hijos era una constante.

Para ayudar a las mujeres embarazadas con sus preocupaciones se recurría a la interpretación de los sueños. Artemidoro muestra lo frecuentes que eran los nacimientos de niños muertos:

Si una mujer sueña que da a luz a un pez, cuando el niño nazca vivirá por poco tiempo, ya que los peces mueren cuando se les aparta de su medio natural. (Sueños 2.18)

El apoyo y la ayuda de los parientes también eran fundamentales:

Madre NN de Ptolis, Nikandros, Lysimachos y Tryphaina, saludos. Espero que estés bien y pido a los dioses por ello. Recibí tu carta en la que me informas de que has dado a luz. He rezado por ti a los dioses cada día. Ahora que has escapado [del peligro], viviré con la mayor de las alegrías. Te he enviado un frasco lleno de aceite y una… de higos secos. Por favor, vacía el frasco y devuélvemelo porque lo necesito. No dudes en llamar a la pequeña Kleopatra, para que tu hijita… (P. Münch 3.57/Bagnall & Cribiore)

A medida que los niños crecían, las preocupaciones sobre su seguridad y su educación eran normales y frecuentes. La carta de Isidora a su hermano citada anteriormente es muy elocuente al respecto. La siguiente carta expresa las preocupaciones de una abuela por su hija y sus nietos, así como sus quejas por la falta de ayuda:

Eudaimonis a su hija Aline. Saludos. Antes de nada, rezo para que des a luz en buena hora y para que reciba la noticia de la llegada del bebé. Zarpaste el 29 y al día siguiente se me acabó [¿la lana?] […] tu hermana Souerous dio a luz. Teeus me escribió una carta dándote las gracias, así que sé, mi dama, que mis instrucciones serán válidas, pues ha dejado a toda su familia para ir contigo. La pequeña te envía saludos y va progresando en sus estudios. Ten por seguro que no prestaré la atención debida a Dios hasta que mi hijo regrese sano y salvo. ¿Por qué me enviaste 20 dracmas en mi difícil situación? Ya veo que estaré desnuda cuando empiece el invierno. Adiós. (P. Brem. 63/Bagnall & Cribiore)

Otra preocupación de la que dan testimonio las cartas es la viudedad y la situación de desamparo que conllevaba. Si la viuda era joven, tenía posibilidades, como atestigua el autor de la carta a Timoteo: «Así que aconsejo a las viudas jóvenes que se casen, que tengan hijos, que organicen sus casas […]» (1 Timoteo 5:14). Sin embargo, a juzgar por los testimonios procedentes de Egipto, la mayoría de las viudas eran maduras y pocas se casaban de nuevo (tal vez el riesgo al dar a luz era demasiado grande, o quizás los hombres buscaban mujeres más jóvenes y despreciaban a las viudas); cuando en la historia de Cupido y Psique contenida en El asno de oro de Apuleyo, Venus reprende a Cupido por faltarle al respeto, le dice que la está tratando con el desprecio reservado a las viudas (5.30). Fuesen cuales fuesen las razones concretas, el no volverse a casar era, al parecer, un fenómeno muy extendido. El desamparo de las viudas era algo ampliamente admitido, y su posición era a menudo precaria; por lo general, la viudedad no era algo deseable. No obstante, a pesar de que a las viudas se las consideraba universalmente desfavorecidas y necesitadas de ayuda y protección y se pensaba que era fácil aprovecharse de ellas, algunas, como mínimo, se desenvolvían bien en su nuevo estado. Artemidoro hace la siguiente interpretación de un sueño: «[…] la segunda mujer perderá a su marido y se ocupará sola de su casa, siendo, de hecho, mujer y marido a la vez». Esto indica que, durante la viudedad, a algunas mujeres les iba bien sin un hombre en casa.

La seguridad de los seres queridos que se encontraban de viaje también era un motivo de preocupación:

Eutychis a Amertrion, su madre. Muchos saludos. Antes de nada, rezo a Dios para que te encuentres bien. Quiero que sepas que llegué al Tyrannion el 30 de tybi y no encontré forma de llegar hasta donde estás, porque los camelleros se negaron a llegar a Oxirrinco. Y no sólo eso, sino que fui a Antinoópolis para tomar un barco y no encontré ninguno, así que ahora me planteo traer mi equipaje a Antinoópolis y permanecer aquí hasta que encuentre un barco y pueda zarpar […]. Saluda de mi parte a todos en casa y a nuestros amigos; nos veremos pronto. Rezo por tu salud. (P. Oxy. 14 1773/Bagnall & Cribiore)

Indudablemente, estas cartas revelan que las mujeres viajaban hasta extremos sorprendentes, ya fuese para visitar a la familia (especialmente para ayudar en el parto), por negocios o para hacerse cargo de tierras en el extranjero. No se lo pensaban a la hora de ponerse en camino (o en el río, como podía ser el caso). En otras partes aparecen también mujeres que se desplazan, como Prisca/Priscila (Hechos 18:1-3); ella y su marido eran de Ponto, habían vivido en Roma y estaban en Corinto cuando Pablo se quedó en su casa. Sin embargo, viajar siempre comportaba preocupaciones, así que no resulta sorprendente que un gran número de sueños interpretados por Artemidoro hicieran referencia a la posibilidad de que sucediesen cosas buenas o no tan buenas durante un viaje.

Los hogares egipcios estaban compuestos en gran medida por familias extensas y múltiples; adopto este modelo como el normal en el área geográfica que nos ocupa ya que, en general, se asemeja mucho a lo que se espera de una cultura preindustrial y, concretamente, a lo que nos encontramos a lo largo del Mediterráneo en los tiempos premodernos. Documentos egipcios muestran que alrededor del 60% de los hogares estaban compuestos por familias extensas y múltiples, con un 35% de familias conyugales (nucleares) y tan sólo un 5% de gente que vivía sola sin familia. En este entorno, con un amplio número de personas compartiendo un espacio a menudo reducido, no es de extrañar que los papiros estén repletos de dramas familiares. Los niños eran especialmente propensos a inspirar preocupaciones. En esta carta incompleta, por ejemplo, una madre escribe a su propia madre acerca de una hija que la apena:

Heliodora a mi madre, muchos saludos. Me encuentro llena de amargura hacia ti porque ni siquiera me consideras merecedora de recibir noticias tuyas por carta. Desde que me separé de ti, mi hija me ha causado grandes pesares. Provocó la ira del dueño de la casa y de sus vecinos y luego se enfadó con él. Me despojó de todo y se apropió de mis joyas de oro y de mis pendientes y me dio una túnica [raída] para […] Pide a Dios que tenga compasión de mí. Haz lo posible por que venga mi hermano. Me voy a Senepta con Hermous. No me envíes […]: con lo que tengo me basta. Saluda a todos mis hermanos y a la gente que te quiere. Rezo por tu salud. (SB 16 12326/Bagnall & Cribiore)

En el seno de la familia proliferaban las tensiones. Los conflictos intergeneracionales salían frecuentemente a la palestra. Aquí, una madre sermonea a su hijo sobre cómo la esposa de éste, su nuera, es la causa de los problemas, y cómo le tiene a él comiendo de su mano:

A Kopres [de su madre]. Saludos. Conozco tu genio vivo, pero tu mujer te enciende cuando te dice a cada momento que no te doy nada. Cuando viniste te di unas pocas monedas porque había recibido grano, pero este mes no he encontrado [nada] que darte. No te escondo nada porque confío en ti plenamente. De hecho, tu mujer dice que «ella no confía en ti» […] nadie puede amarte porque ella te modela a su antojo […]. (SB 36264/Bagnall & Cribiore)

Se esperaba que una esposa tolerase defectos de su marido que en la época moderna serían considerados bastante graves (p. ej., abusar del alcohol, apostar o ser un mujeriego), a pesar del hecho de que «objetivamente» tales conductas podían poner fácilmente en peligro la propiedad y el bienestar de los hijos de la familia. Una buena esposa se limitaba a ignorar los devaneos del marido con esclavas y prostitutas; acudir a ellas podía incluso ser beneficioso si a ella le desagradaba él o querían tener menos hijos. Solamente se preocupaba cuando se trataba de auténtico adulterio o concubinato explícito, los cuales amenazaban su posición y la de sus hijos. Sin embargo, la negligencia del marido iba a menudo más allá de los deslices sexuales. La violencia y los abusos eran muy habituales. Las relaciones abusivas en la familia y el matrimonio que rodearon la vida de Mónica, madre de san Agustín, son un buen ejemplo de ello. Su vida, tal como se describe en las Confesiones, presenta el maltrato a la mujer como un hecho omnipresente en la ciudad de Tagaste. Su experiencia con su marido, Patricio, se repite una y otra vez en los hogares de otras mujeres de la ciudad, la mayoría de las cuales presentan moratones producto de sus encontronazos con sus maridos. La familia de Agustín pertenece a la elite local (su padre, Patricio, es consejero), así que la experiencia de Mónica no es la de una mujer corriente. No obstante, no hay razón para suponer que la actitud masculina ante el abuso a la esposa en el matrimonio fuese diferente entre la gente corriente y los pobres. Nótense las amenazas de violencia y las palabras gruesas que profiere Trimalción a su mujer en el Satiricón de Petronio (74-5):

Entonces por primera vez (pero no última), los buenos tiempos pasaron a ser tiempos convulsos. Pues cuando un muchacho guapo entró a formar parte del servicio, Trimalción lo agarró y empezó a besarlo largamente. Así que Fortunata [la esposa de Trimalción], con el fin de reivindicar sus derechos ante la ley, empezó a insultar a Trimalción, llamándole sucio y desgraciado y acusándole de no poder controlar sus impulsos lujuriosos. El insulto final que le lanzó fue «¡perro!». Trimalción se sintió ofendido por los insultos y arrojó una taza a la cara de Fortunata. Ella gritó como si hubiera perdido un ojo, tapándose la cara con manos temblorosas. Escintila también se alarmó. Estrechó a su aterrorizada amiga contra su pecho para protegerla.

Ésta es una muestra de lo vulgar que era en el fondo Trimalción a pesar de su riqueza. De este modo se pensaba, al menos Petronio, que se comportaban quienes no pertenecían a la elite. También en El asno de oro, un marido enfurecido cuando le ponen los cuernos habría ejercido la violencia contra su mujer si un amigo no hubiera convencido a ésta de que se marchase hasta que la ira del marido se calmase, táctica que habría merecido la aprobación de Mónica, si bien las palizas en sí mismas entraban dentro de lo aceptable, como muestra una de las interpretaciones de sueños de Artemidoro: «Golpear a alguien es auspicioso, siempre que tengas autoridad sobre esa persona, excepto en el caso de que se trate de la esposa, pues si es a ella a quien se golpea significa que está cometiendo adulterio» (Sueños 2.48).

Una carta escrita en un papiro retrata muy claramente a un marido maltratador:

A Protarco. De Tryphaine, hija de Dioskourides. Asklepiades, con quien estoy casada, convenció a mis padres, a pesar de que yo, Tryphaine, no estaba dispuesta, de hacerse cargo de mí y… [Asklepiades] contrajo matrimonio. [¿recibiendo?] también en mi nombre, un pago inicial en concepto de dote consistente en ropa por valor de 40 dracmas y 20 dracmas en monedas de plata. Sin embargo, mi acusador, Asklepiades, echó a perder el matrimonio sin motivo, dilapidó los bienes anteriormente mencionados, abusó de mí y me insultó, poniéndome la mano encima, me utilizó como si fuera su esclava […]. (Rowlandson, n.º 257)

Los malos tratos están incluso documentados en un par de lápidas. En una se explica que una tal Julia Maiana fue asesinada durante una discusión doméstica:

Julia Maiana, una mujer honorable, fue asesinada a manos del más cruel de los maridos. Vivió casada con ese hombre durante 28 años y tuvieron dos hijos; un niño de diecinueve años y una niña de dieciocho. ¡Oh, Fidelidad personificada! ¡Oh, Deber! Julio Mayor, su hermano, erige esta lápida para su dulce hermana, junto a Ingenuino Januario, su hermano. (CIL 13 2182 = ILS 8512, Lyon, Francia)

Y como puede verse en el siguiente ejemplo, una familia erigió un monumento a una esposa de dieciséis años, quien, según se dice, había sido asesinada por su marido Orfeo, el cual la arrojó al río Tíber:

Restuto Picenesis y Prima Restuta erigieron esta lápida para Prima Florentia, su amada, amada hija, arrojada al río Tiber por su marido Orfeo. El hombre llamado Diciembre erigió esta lápida para ella, que vivió sólo 16 años. (IPOstie-A, 00210 = ISIS 00321)

Las mujeres tenían también motivos para temer la violencia en otros aspectos de su vida. Una carta de Egipto habla de un patrón que golpea a la mujer de un empleado:

Estaba haciendo cuentas con Bentetis, hijo de Bentetis, pastor de Oxirrinco en la misma zona, y no me quería pagar, sino engañarme. Se comportó de manera insultante conmigo y con mi mujer Tanouris, hija de Heronas, en la mencionada zona de Areos Kome. Además, propinó fuertes golpes a mi esposa implacablemente por todo el cuerpo a pesar de que estaba embarazada, con lo que dio a luz un feto muerto y ella misma se encuentra en cama en peligro de muerte. (Rowlandson, n.º 229)

Asimismo, las mujeres podían correr peligro a causa de sus conciudadanos:

De Hippalos, hijo de Archis, agricultor del pueblo de Euhemeria, de la división de Themistos. El 6 de tybi, mientras mi esposa Aplounous y su madre Thermis se estaban bañando, Eudaimonis, hija de Protarchos, Etthytais, hija de Pees, Deios, hijo de Ammonios, y Heraklous, las atacaron en los baños de la ciudad, propinando a mi esposa Aplounous y a su madre muchos golpes por todo el cuerpo, a resultas de lo cual se encuentra en cama, y en la refriega perdió un pendiente de oro que pesaba tres cuartas, una pulsera de metal sin repujar que pesaba 16 dracmas, un cuenco de bronce de 12 dracmas; y su madre, Thermis, perdió un pendiente de oro que pesaba dos cuartas y media, y… [el texto está incompleto]. (Rowlandson, n.º 254)

La mujer utilizaba las armas de la razón, el autocontrol y la compostura frente a los berrinches y abusos del marido. Mónica, madre de san Agustín, nos presenta otra forma de lidiar con los maridos maltratadores: la manipulación. El lenguaje de la esclavitud se emplea a menudo para describir la relación entre marido y mujer y, en una relación hostil, las estrategias empleadas por un esclavo para evitar los golpes podían servir también a las mujeres: «La mujer recta lleva su casa atendiendo a los deseos de su marido», dice Publilio Siro (Máxima 108). Se les aconsejaba que practicasen la blanditiae (engatusamiento) desde temprana edad y otros medios parecidos para tratar con los hombres de su vida.

Como último recurso existía la posibilidad del divorcio. En ocasiones estaba motivado por circunstancias negativas del matrimonio tales como la infidelidad o el maltrato, pero en otras aparentemente tenía lugar por mutuo acuerdo, como muestra la siguiente carta de Egipto:

A Promachos de Zois, hija de Heráclides junto a su tutor legal, su hermano Ireneo, hijo de Heráclides, y también de parte de Antípater, hijo de Zeus: Zois y Antípater acuerdan separarse quedando nulos y sin contenido los acuerdos matrimoniales… Zois ha recibido personalmente de Antípater los bienes del hogar que tenían en común y que él había recibido como dote; a saber: ropas por valor de 120 dracmas y un par de pendientes de oro. A partir de este momento, el contrato de matrimonio carece por completo de validez… y a partir de este momento, Zois podrá casarse legalmente con cualquier otro hombre y Antípater podrá casarse legalmente con cualquier mujer, quedando ambos libres de cualquier cortapisa legal. (BGU 41103)

Por último, de resultas de una crisis matrimonial o simplemente de un giro del destino, las mujeres eran perfectamente capaces de tomar las riendas, abandonar a su marido y unirse a otro hombre, fuese cual fuese la situación «legal»:

A Claudio Aleandros, centurión, de NN, hijo de Panetbeous, granjero del pueblo de Teadelfia. La mujer con la que convivía [y con la cual] he tenido un hijo, estando insatisfecha de su matrimonio conmigo, [aprovechó una oportuna ausencia por mi parte] y abandonó la casa… Sucedió hace meses, sin que tuviese lugar el así llamado [¿divorcio?], llevándose sus propios bienes y muchos de los míos, entre los cuales había un manto blanco de tela basta y un cojín de Oxirrinco y un dilassion a rayas (una prenda), material para dos quitones[3], y otros aperos de labranza. Y a pesar de que le he enviado muchas cartas tratando de recuperar mis cosas, no ha respondido ni las ha devuelto, y aun así sigo proporcionándole el montante necesario para el mantenimiento de nuestro hijo. Además, al enterarme de que un tal Neilos, hijo de Siros, del mismo pueblo, la ha tomado ilegalmente como esposa, presento [esta demanda] ante ti con el fin de que se me conceda una compensación legal, se me devuelvan mis cosas y se me preste ayuda. Adiós. (Rowlandson, n.º 137)

Las mujeres en la economía

Lo más sorprendente del papel económico desempeñado por las mujeres romanas de todas clases y con todo tipo de ingresos es que hacían funcionar los hogares. Sus tareas abarcaban desde ocupaciones mundanas hasta, en ocasiones, complicados tratos comerciales. Hierocles, filósofo del siglo II d. C., describe un hogar campesino. Las mujeres trabajan la lana, cocinan, hacen pan, encienden el fuego, extraen agua, hacen las camas y realizan tareas alrededor de la casa que requieren fuerza física: moler maíz, amasar, buscar leña y cortarla, mover grandes contenedores y sacudir colchas. También ayudan en las tareas del campo y con la cosecha cuando es necesario. Esta imagen concuerda muy bien con una descripción parecida de la vida en Galilea. Entre los trabajos mencionados se incluye hornear pan y venderlo en el mercado, llevar una tienda, colaborar en las tareas agrícolas —especialmente en la época de la cosecha—, vender los productos elaborados en casa, así como llevarlos al mercado para su venta, y trabajar como nodrizas. La Mishná proporciona una lista (ordenada) de las tareas de una mujer en el hogar: moler maíz, hornear pan y lavar, preparar la comida y amamantar a los hijos, hacer la cama del marido y trabajar la lana; sin embargo, nótese que debía de realizar otras tareas que no se mencionan (p. ej., barrer, limpiar, ocuparse de las lámparas y el fuego, comprar provisiones en el mercado y llevar las cuentas de casa). Por cada esclavo que entraba en casa se podía suprimir una de las tareas enumeradas, aunque Gamaliel creía que trabajar la lana era algo que debía hacerse de todas formas para evitar caer en la vagancia.

El epitafio de Claudia, frecuentemente citado, se hace eco de este sentimiento; ella organizaba la casa y trabajaba la lana:

Visitante, tengo que decirte una cosita: detente y lee. Ésta es una tumba común de una mujer poco común. Sus padres le pusieron de nombre Claudia. Amó a su marido con toda su alma. Dio a luz a dos hijos; a uno lo dejó sobre la tierra y al otro bajo ella. Su conversación era encantadora, sus andares elegantes. Organizaba la casa. Tejía la lana. He dicho. Sigue tu camino. (CIL 615346 = ILS 8403, Roma)

Tejer se consideraba una cosa tan intrínsecamente propia de una esposa que «si una mujer soñaba que acababa de tejer, moría al día siguiente, ya que entonces no tenía trabajo y por tanto no tenía motivos para vivir» (Artemidoro, Sueños 4.40). Preparar la comida también era algo esencial, al igual que tener hijos y cuidarlos. La necesidad de tener muchos hijos para compensar la alta tasa de mortalidad infantil implicaba que las mujeres tenían totalmente asumido su rol social de productoras de hijos desde la edad típica de la primera menstruación, catorce años, hasta que la fertilidad decaía hacia los treinta años y desaparecía mediados los cuarenta.

A pesar de que su trabajo en el hogar era una parte fundamental en la vida de la mayoría de las mujeres, éstas no aparecen nunca realizando las tareas propias de la organización de la casa en los monumentos funerarios, cosa curiosa, ya que las tareas refinadas del hogar —trabajar la lana y otras actividades— son mencionadas a menudo en los epitafios. Por ejemplo, Amymone, que murió en Roma, es ensalzada por su marido por su incomparable bondad y belleza, por tejer la lana, por ser consciente de sus deberes, fiel, austera, casta y casera; sin embargo, su imagen en la lápida no plasma sus labores reales (CIL 611602 = ILS 8402). Por alguna razón se dudaba a la hora de mostrar a las mujeres enfrascadas en tareas por otra parte tan valoradas por la cultura general.

La importancia de tejer la lana iba más allá del ámbito del hogar. Además de proporcionar el material para elaborar la ropa, una mujer podía producir un excedente que podía venderse. Este «trabajo en casa» era fundamental para la subsistencia de las familias pobres, como ilustra la siguiente historia de Apuleyo:

Un hombre indigente, sumido en la apremiante pobreza, lograba sobrevivir realizando trabajos de construcción por unos cuantos ases al día. Tenía una esposa que era igual de pobre, pero tristemente famosa por su insaciable lujuria. [El amante de la esposa la visita mientras el marido está fuera; el marido regresa inesperadamente y la mujer le desafía con descaro] […] «Mírate, actuando como si no tuvieras nada que hacer, andando tranquilamente por ahí con las manos en los bolsillos, sin ir a trabajar como haces habitualmente para ayudarnos a salir adelante y traer un poco de pan a la mesa. Y aquí estoy yo, pobre desdichada, trabajando como una esclava día y noche tejiendo lana para que al menos podamos tener una lámpara con la que alumbrar nuestra mísera casucha». (El asno de oro 9.5)

No obstante, las mujeres corrientes también tejían. Juan Crisóstomo señala que una mujer debía tejer la tela en casa, pero que, si no lo hacía, podía comprarla a otras mujeres; las mujeres vendían las telas ellas mismas en los mercados (Contra los hombres que cohabitan con vírgenes 9, PG 47 507). Muchos contratos y documentos egipcios ilustran el hecho de que las mujeres se dedicaban a tejer tanto de forma casera como en un entorno más profesional. Las mujeres podían incluso poseer y dirigir establecimientos textiles (Rowlandson, n.º 205). El hecho de que las mujeres trabajaran a destajo en el telar para ganar un mísero salario gozaba de gran tradición; incluso Homero lo utiliza para hacer un símil: «[…] Como una honrada obrera coge un peso y lana y los pone en los platillos de una balanza, equilibrándolos hasta que quedan iguales, para llevar a sus hijos el miserable salario» (Ilíada 12.433-5). En Egipto, toda una familia se dedicaba a ese oficio:

Apolofanes y Demetrios, hermanos y artesanos de la confección de ropa de mujer, a Zenón. Saludos. Si así lo desea y lo necesita, estamos dispuestos a atenderle. Al enterarnos de la buena reputación de la ciudad y de que vos, su dirigente, sois una persona buena y justa, hemos decidido trasladarnos a Filadelfia, nosotros, nuestra madre y esposas. Acogednos como empleados, por favor […]. (Rowlandson, n.º 201)

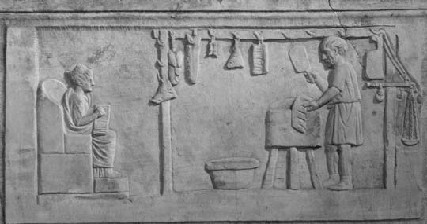

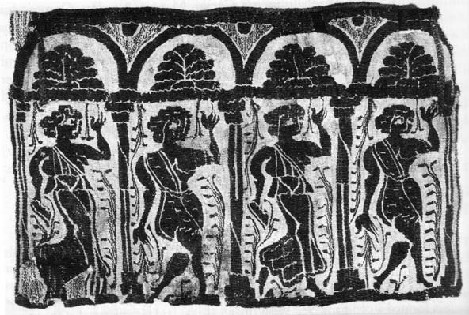

FIG. 4. Mujeres trabajando. Una comerciante ayuda a una clienta en la compra de unas zapatillas en la tienda de productos de fieltro de Verecundo. Probablemente se trata de su esposa, que le ayuda en el negocio.

Así que, además de realizar tareas artesanales en casa, las mujeres también trabajaban fuera del hogar. Es imposible saber cuántas lo hacían, pero las inscripciones al respecto son bastante comunes. El estudio sobre ocupación de Susan Treggiari muestra que las menciones a la ocupación de los hombres son seis veces más numerosas que en el caso de las mujeres; nos indica, además, que la lápida de una mujer solamente menciona su ocupación una vez de cada cien.

En el libro de los sueños de Artemidoro y en los manuales de astrología, la ocupación de las mujeres también se menciona con mucha menos frecuencia que la de los hombres, aunque se hace referencia a trabajos como el de actriz, comadrona, sacerdotisa, limpiadora y prostituta. No es difícil entender por qué. El trabajo no era considerado una parte integrante de la identidad de la mujer, así que no se tenía tan en cuenta como el matrimonio, la familia y los hijos. Treggiari señala: «Las mujeres parecen centrarse en trabajos “de servicio” (restauración, prostitución), comercio, especialmente de comestibles, sirviendo en tiendas, determinados trabajos de artesanía, en especial la confección de tela y ropa, trabajos “complicados” como la elaboración de pan de oro o peluquería, y ciertos oficios relacionados con el lujo, como la perfumería. Esto parece ser un fiel reflejo de al menos parte de la realidad». Como se ha señalado anteriormente, estima que sólo el 1% de los epitafios de mujeres mencionan su ocupación; de hecho, esta cifra está en consonancia con los datos del Brasil anterior a la industrialización, donde, a mediados del siglo XIX, documentos notariales muestran que sólo alrededor del 3% de las mujeres desempeñaba un trabajo fuera de casa.

Las investigaciones realizadas por Natalie Kampen sobre imágenes de mujeres trabajando determinan que a diferencia de los retratos realistas de hombres en el trabajo, a las mujeres se las representa siempre en un contexto alegórico o mitológico, es decir, no como auténticas artesanas. Como apunta Treggiari, las inscripciones demuestran que había artesanas, y los textos corroboran que las mujeres realizaban «trabajos de producción» —por ejemplo, en una carta egipcia una mujer afirma «trabajar con sus manos» (Rowlandson, n.º 130)—, simplemente sucede que no son representadas de ese modo por la imaginería común. Tampoco existen imágenes de mujeres trabajando en el campo o dirigiendo grandes negocios. Kampen sugiere que esto se debe a que trabajar no se ajustaba a la mitología de las mujeres como personas hogareñas y organizadoras, y especula incluso con que trabajar fuera de casa rebajaba su posición social. De ser así, resulta evidente que la imagen hogareña de las mujeres se extendió también a la clase artesanal.

FIG. 5. Mujeres trabajando en una tienda. Dos mujeres atienden a los clientes que compran frutas y verduras.

Una diferencia interesante es que las mujeres son representadas de manera realista como comerciantes. ¿Por qué? Kampen insinúa que la naturaleza externa de la venta (a diferencia, por ejemplo, de la venta de tela, que podía confundirse con el trabajo realizado en casa) hacía que hombres y mujeres pudiesen ser representados por la misma clase de iconografía. Sin embargo, la relativamente escasa imaginería, así como las pocas menciones en las inscripciones, se deben probablemente a la naturaleza complementaria de esta clase de trabajo; es decir, a juzgar por la comparación con material procedente de otras culturas preindustriales, el trabajo de la mujer fuera de casa no constituía la principal fuente de ingresos, si bien determinadas situaciones especiales tales como la muerte del marido podían cambiar ese hecho en casos concretos.

FIG. 6. Colaborando en el trabajo. La mujer lleva la contabilidad y el marido corta la carne. Una carnicería en Roma.

Los datos del censo de Egipto corroboran lo anterior; en ninguna de las declaraciones hay una sola mujer que mencione una ocupación. Seguramente esto no significa que las mujeres no trabajasen, puesto que hay numerosas pruebas que muestran que sí lo hacían, sino sólo que no se trataba de una actividad separada que valiese la pena inscribir. Los contratos de aprendizaje de Egipto eran también en su mayoría para chicos; a pesar de que figuran chicos y chicas esclavos, no aparecen mujeres libres que puedan identificarse como tales. Por tanto, probablemente el objetivo de las familias de esas chicas no era que fuesen trabajadoras potenciales; más bien, las familias (más ricas) conservaban el ideal de que sus hijas se casasen y permaneciesen en casa, mientras que otras familias (más pobres) asumían que las chicas al casarse ayudarían de alguna forma a sus maridos en el trabajo siempre que fuera posible, pero sin un aprendizaje formal. De hecho, Treggiari señala también que cuando se menciona a una mujer en una inscripción, normalmente se hace conjuntamente con un hombre, en la mayoría de casos presumiblemente su marido. Según su interpretación, esto significa que trabajaban juntos. Una inscripción del norte de África muestra con claridad lo importante que podía ser una mujer como «ayudante» en el negocio de un hombre:

Aquí yace Urbanila, mi esposa, una mujer de gran modestia. En Roma fue mi compañera y socia en mis tratos comerciales, respaldados por su austeridad. Cuando todo iba bien, regresó conmigo a mi tierra natal. ¡Ah! Cartago me arrebató a mi desdichada compañera. No es posible vivir sin una esposa así. Organizaba mi casa y me daba sabios consejos. Fue apartada de la luz y lamentablemente yace en silencio bajo el mármol. Yo, Lucio, tu esposo, te he cubierto de mármol. El destino me entregó a esta mujer el día que nacimos. (CIL 8152, Sommet el Amra, Túnez)

Una asociación como ésta es también la representada por la pareja de mercaderes Aquila y Priscila, comerciantes de tiendas de campaña en Roma y Corinto, en los Hechos de los Apóstoles 18:1. Existen pruebas procedentes de Egipto que testifican que las mujeres no eran únicamente ayudantes, sino también dueñas de empresas. Cartas y documentos de papiros muestran a mujeres corrientes (así como pertenecientes a la elite) que son propietarias y comercian con tierras agrícolas (Rowlandson, n.º 180), que realizan trabajos asalariados (Rowlandson, n.º 130), que son propietarias de negocios y prestamistas (Rowlandson, n.º 1824, 190) y que arriendan y compran camellos (Rowlandson, n.º 186-7, 192); en definitiva, que se dedican a gran variedad de actividades económicas asociadas a los hombres. El dossier de Tasoucharion del siglo II d. C. muestra a una mujer plenamente involucrada en los detalles de transacciones comerciales. No hay indicación alguna de su posición, pero la modesta entidad de los negocios correspondería a una mujer corriente. El libro de los sueños de Artemidoro se refiere también a mujeres que realizan negocios: se cita a una mujer «que pone algo en venta» y que «firmará un contrato» (2.66) y se menciona de pasada a una mujer que firma un contrato de compraventa como si ello fuera algo habitual (4.30).

Por si pudiera pensarse que Egipto constituye un caso atípico, las inscripciones de Pompeya ratifican nuevamente estos datos y nos recuerdan que el material procedente de Egipto puede aplicarse en sentido amplio. Una mujer llamada Faustila es prestamista y acepta que le dejen joyas como prenda:

15 de julio. Pendiente entregado a Faustila como garantía. Por el préstamo de dos denarios [= 32 ases] cargó un interés de un bronce a partir de la suma de 30 [¿32?] [ases]. (CIL 48203)

La misma Faustila u otra distinta también realizó un préstamo, aparentemente en un bar, pues esto es lo que aparece escrito en la pared:

Noviembre. De Faustila, 8 ases de interés por 15 denarios. (CIL 44528)

Otras actividades parecen más propias de las mujeres. La partería es por definición femenina. Podía haber médicos hombres y mujeres, pero para la gente corriente la persona experta a la que había que llamar en un parto era la comadrona. En Egipto existen muchos contratos de amas de cría. La mayoría de los contratos son de alquiler para amamantar a expósitos; existen pocos indicios de que fuesen contratadas para amamantar a hijos de personas libres; sin embargo, cuando éstas son las clientas, a las amas de cría se les paga más (Rowlandson, n.º 231). La asistencia doméstica, cuando no es proporcionada por esclavos, también es en su mayoría femenina. La costumbre de ofrecer los servicios de una mujer, a menudo una hija, a cambio de un préstamo monetario, está ampliamente documentada en Egipto, si bien no está claro hasta qué punto se trataba de una práctica extendida por todo el Imperio.

En la escena pública, las mujeres participaban activamente en negocios «masculinos», como hemos visto, pero tradicionalmente estaban limitadas a ocupaciones menos prestigiosas. Hablando de la escena en sentido literal, algunas mujeres se dedicaban a la interpretación y a actuar en otros espectáculos. Este contrato egipcio de una bailarina y tocadora de castañuelas así lo ilustra:

Sosos, hijo de Sosos, siracusano nacido en Egipto, se ofrece a Olimpia […] de Attika [¿Atenas?], bailarina, que actúa con Zopyros, hijo de Marikkos [?], galo nacido en Egipto, como tutor, para trabajar con ella como flautista durante doce meses a partir del mes de Hiperberetaios del año 16, por un salario mensual de 45 dracmas de bronce. Sosos ha recibido de Olimpia un anticipo de 50 dracmas de bronce. No podrá faltar a ningún festival ni a ningún otro compromiso en el que Olimpia esté presente y no prestará servicios a nadie más sin autorización de Olimpia. El guarda de este contrato es Olímpico, hijo e Heródoto, Kleopatreus […]. (Rowlandson, n.º 215)

Ese oficio, como el de posadera o el de camarera, se transformaba fácilmente en la principal ocupación de las mujeres fuera del hogar: la prostitución. Trataré sobre ello más adelante.