12

MAGIA RÚNICA

12

MAGIA RÚNICA

EL REPTIL ALADO VOLVIÓ A DESCENDER desde lo alto, las fauces abiertas, las garras por delante. Semira tensó la cuerda de su arco y disparó. La flecha fue a clavarse en una de las alas membranosas del reptil, que chilló, y se lanzó hacia ella.

Pero entonces Chris saltó desde la rama a la que había estado encaramado; blandía una espada y logró rajar del todo el ala del reptil, que chilló de nuevo, y se posó en tierra.

Kim, Chris y Semira se reagruparon para hacerle frente. El reptil medía cerca de tres metros y medio de alto; incluso privado de su capacidad de volar resultaba terrible. Kim se pasó el puñal a la mano derecha y, con un grito salvaje, echó a correr hacia su oponente. Chris dio la voz de alarma, y Kim desvió su trayectoria justo cuando la criatura lanzaba un zarpazo contra ella. Semira disparó de nuevo, y la flecha dio en el blanco. El reptil retrocedió, dejando una parte de su pecho al descubierto. Kim lo vio. En una acción temeraria, se lanzó hacia el animal, puñal en alto, tratando de alcanzar su piel escamosa. Lo consiguió, y el reptil se convulsionó, furioso y dolorido. Sin embargo, Kim no había logrado acertarle en el corazón; tuvo que retroceder a toda prisa, soltando una maldición entre dientes: su arma había quedado clavada en el pecho del animal.

Adam observaba la batalla oculto prudentemente detrás de unos árboles. Sabía que tenía que hacer algo, sabía que tenía que ayudarles, o morirían. Pero no tenía ni la más remota idea de cómo hacerlo.

—Soy un mago —se dijo a sí mismo—. Un robot mago —añadió, esta vez no muy convencido.

Actualizó en su memoria la lista de runas, en busca de una que le sirviese para ejecutar un hechizo de ataque. La más básica era Eiwaz —«Protección. Árbol cósmico. Eliminación de obstáculos», recordó enseguida Adam—, aquella que tanto le gustaba a Keyko, y que solía producirle resultados tan espectaculares en las peleas.

Adam reprodujo su forma en su memoria:

y se concentró en esa forma y en ese nombre: «Eiwaz. Eiwaz. Eiwaz».

Juntó las manos como solía hacerlo Keyko, cerró los ojos y siguió pensando en la runa. Eiwaz. Eiwaz. Eiwaz… Recordó que Moira le había hablado de una misteriosa canción que tenía que escuchar para que la magia funcionase, así que se esforzó por captarla. Y, al cabo de unos angustiosos segundos, la oyó, muy débil, muy lejana, pero maravillosa, sugestiva y fascinante.

Y entonces sintió que la magia comenzaba a recorrerlo por dentro. Primero fue un leve cosquilleo en sus circuitos internos, que luego, poco a poco, fue extendiéndose por todas las partes biomecánicas de su cuerpo. Era algo cálido, algo vivo, algo tan extraño y ajeno a él que tuvo que impedir que saltase la alarma que indicaba un fallo en sus sistemas; si no hubiera sido porque aquello era imposible, Adam habría jurado que por sus circuitos artificiales corría la sangre de un ser biológico. Así, la magia lo llenó por completo, lo acunó, como si de una madre se tratase, lo convenció, por un momento, de que él estaba realmente vivo.

Fue entonces cuando recordó que tenía que pronunciar una palabra en voz alta, y abrió los ojos, sobresaltado:

—¿Eeeiwaz? —pudo decir, vacilante, tratando de recitarla siguiendo el ritmo de la melodía.

Entre sus manos metálicas brillaba, muy débilmente, el símbolo de la runa Eiwaz. Un tenue rayo de luz salió de aquel signo, y Adam se apresuró a dirigirlo al reptil que atacaba a sus amigos. La fuerza del hechizo era tan poca que el animal no lo notó. Mientras sentía que la magia lo abandonaba rápidamente, dejándolo solo y muy frío, Adam observó, desalentado, cómo los tres jóvenes seguían luchando contra aquella criatura que pretendía hacer de ellos su desayuno.

—Tendrás que hacerlo mejor la próxima vez —dijo una voz a su espalda.

Adam se volvió. Junto a él acababa de aparecer Moira. La druidesa se había cruzado de brazos y observaba la escena con una sonrisa divertida. Kim acababa de montarse sobre la espalda del reptil y trataba de ahogarlo, rodeando su garganta con sus brazos de acero, mientras Chris y Semira se acercaban con cautela, esperando un descuido del animal, para clavarle sus armas en un punto vital.

—Está aprendiendo mucho esa chica —comentó Moira, refiriéndose a la mercenaria.

—Por favor —dijo Adam—, ayúdalos. Necesitan tu magia.

Moira se le quedó mirando.

—Bueno, ¿y por qué no les ayudas tú? También eres un mago, ¿no?

—Negat… No —rectificó Adam, a tiempo—. Ya lo he intentado.

Moira suspiró.

—Está bien, observa y aprende de una profesional.

Avanzó unos pasos y unió las manos. Apenas tuvo que concentrarse para que los luminosos signos rúnicos apareciesen entre ellas, formando una brillante red mágica, a medida que ella iba pronunciando los nombres de las runas y cantaba la melodía del corazón del mundo:

—Feeehuuu… Uuuruz… Eeeiwaaz… Naaaudhiiiz… Tiiiwaz.

Adam escuchaba atentamente, grabando sus palabras en la memoria. Reconocía las palabras que se referían a las runas, pero el cántico de Moira reproducía con admirable exactitud los tonos y matices de la cautivadora melodía que entonaba el corazón del mundo, y que solo aquellos que sabían escuchar podían captar con cierta claridad. Observó, fascinado, cómo Moira tejía la red rúnica entre sus dedos:

Las manos de la druidesa quedaron envueltas en un extraño resplandor rojizo. Cuando la luz se hizo casi cegadora, Moira alzó los brazos por encima de la cabeza y lanzó un grito. Y de sus dedos brotaron dos poderosos chorros de fuego que dirigió al reptil alado. Kim tuvo que apartarse rápidamente para que el fuego no la rozara, pero el animal no reaccionó a tiempo y la llamarada lo alcanzó de pleno.

Momentos después, el reptil alado yacía a los pies de los jóvenes humanos, completamente carbonizado. Semira se volvió hacia la sonriente Moira, que seguía observando la escena desde la maleza.

—¿Qué has hecho? ¡Era la cena!

—Pues ahora ya está asada —dijo la druidesa—. ¿De qué te quejas?

—¿Se puede saber dónde te habías metido? ¡Casi nos come esa cosa! —gruñó Kim, limpiándose como podía la sangre del lagarto que había salpicado su ropa.

—Tú lo has dicho —cortó Moira—, casi. Y ahora, dejad de protestar y coged las cosas. Quiero enseñaros algo.

Siguieron a Moira a través del bosque, hasta que llegaron a un paraje extraño e inquietante. Junto con los árboles crecían hierros retorcidos y oxidados, y de la tierra emergían restos de lo que había sido algo creado por el hombre. Los chicos miraron a su alrededor, sorprendidos. Aquel paisaje parecía extenderse hasta muy lejos…

Cuando Adam se detuvo junto a los restos de lo que parecía una antiquísima cabeza de robot, Kim comprendió.

—Esto fue una ciudad —murmuró—. Una ciudad antigua.

—No —la contradijo Chris, observando las ruinas—. Esto fue una duma, posterior a Mannawinard.

—¿Cómo?

Kim miró a su alrededor, sorprendida y aterrada. Si aquello había sido una duma, desde luego no quedaba gran cosa de ella. Parecía como si la tierra la hubiese engullido, como si Mannawinard estuviese tratando de borrar a toda velocidad las huellas de lo que había sido.

La mercenaria tuvo una terrible sospecha y se estremeció. ¿Podría ser que hubiesen vuelto sobre sus pasos y estuviesen de nuevo en Duma Murías? ¿Podía Mannawinard producir aquel efecto devastador en tan poco tiempo?

Chris la miró, y pareció adivinar sus pensamientos, porque sonrió.

—¿Nunca has oído hablar de Duma Kendas, Kim? —preguntó suavemente.

—Duma Kendas… —repitió ella comprendiendo—. ¡Pero eso fue hace más de cien años!

—Hace ciento cuarenta y cuatro años, exactamente —dijo Moira.

—De modo que Duma Murías no fue la primera ciudad en ser destruida.

—No, ni mucho menos —dijo Chris—. Cuando cayó Duma Kendas, Mannawinard avanzó más rápidamente de lo que nadie podía imaginar. Llegó hasta casi las mismísimas puertas de Duma Murias, que se armó hasta los dientes y logró contener el ataque de la selva…

—¿Eso crees? —preguntó Moira, divertida.

—Entonces, el trozo de selva que hemos atravesado desde que salimos de Duma Murías…

—Formaba parte de los Páramos hace ciento cincuenta años.

—Lo cual nos muestra, una vez más, el poder creador de Tara —murmuró Semira, sobrecogida.

—Increíble. —Chris ladeó la cabeza para mirar a su alrededor—. Si esto lo ha hecho Mannawinard en solo ciento cincuenta años, no le costaría mucho acabar con el resto de las dumas en poco tiempo. ¿Por qué la selva no ha avanzado hasta hoy?

—Seguís sin entenderlo —suspiró Moira, moviendo la cabeza con desaprobación—. ¿Cuántas veces he de deciros que Tara no quiere la guerra?

—¿Ah, no? —Kim señaló los restos de la ciudad, con amargura—. ¿Y qué es esto, entonces?

Moira la miró con fijeza.

—Tú no conoces la historia de Duma Kendas, ¿no es cierto?

—Duma Kendas fue la cuna de la genética moderna —murmuró Chris—. Allí estableció su sede la megacorporación Protogen, que se dedicaba a la experimentación genética.

—¿Y eso es todo? —preguntó Kim—. Ya conozco a Protogen.

—Protogen era entonces mucho más de lo que es ahora. En Duma Kendas, Protogen llevó técnicas como la clonación, la manipulación genética o la hibridación a la categoría de arte. Incluso llegaron a crear especies animales y humanoides nuevas. Algunos de sus logros fueron muy aclamados… y sus Sombras se dedicaron a ocultar rápidamente los resultados de sus estrepitosos fracasos —miró fijamente a Kim—. Algunos de los descendientes de los «fracasos» que sobrevivieron viven aún en los Páramos como proscritos.

La mercenaria se estremeció de pies a cabeza.

—De todos los crímenes cometidos por el hombre, este es el que Tara considera más imperdonable —dijo Moira gravemente—, porque el hombre no posee la sabiduría de la naturaleza, por más que se esfuerce en imitarla. Por eso Tara desató su furia sobre Duma Kendas y, de un día para otro, la selva se tragó a la ciudad. De Duma Kendas no quedó más que lo que veis: un montón de ruinas ahogadas por la vegetación. Y si Mannawinard se detuvo entonces en Duma Murías fue porque Tara no deseaba más muertes.

—Protogen nunca se recuperó del golpe —asintió Chris, que se había agachado para examinar unos restos oxidados—. Tenía sedes en otras dumas, pero con Duma Kendas perdió el trabajo de muchas décadas y las instalaciones más modernas que tenía. Ahora es una megacorporación relativamente importante, ya lo sabes, pero no podrá defenderse eternamente de las ambiciones de otras empresas. Sabes que Nemetech tiene su propio laboratorio de genética… se dice que para montarlo robó información de los archivos de Protogen…

—Se dice bien —asintió Kim—. Fue uno de los primeros golpes de la Hermandad Ojo de la Noche. Uno de los golpes más aclamados del mítico Rex el Negro, en realidad.

—De modo que creéis que el ataque de la selva fue una especie de ojo por ojo —comentó Chris pensativo, incorporándose para mirar a Moira—. Es curioso, Keyko no pensaba que su diosa Tara fuese tan vengativa.

—No se trata de venganza. —Moira sonrió suavemente—. ¿Qué ocurre si lanzas una piedra al aire, justo sobre ti, Chris?

—Que te cae en la cabeza —dijo Semira, frunciendo el ceño—. Eso es lo que pasa. Cada ataque de Mannawinard está provocado por un ataque urbanita. Vosotros no entendéis que atacando a Tara os atacáis a vosotros mismos. Porque todos somos parte de un todo.

—Resulta curioso —comentó Chris, con una leve sonrisa—. La genética nos da control sobre el tiempo, incluso sobre la vida y la muerte. ¿Es eso lo que teme vuestra diosa Tara?

—No. —Moira le lanzó una mirada severa—. Solo dime, Chris, qué precio ha de pagar la raza humana por ese control.

—No sé a qué te refieres.

—Sí lo sabes. En el Centro de Duma Findias no viven más de veinte mil habitantes, que son los que se benefician de esas técnicas de vanguardia… mientras que la población de mutantes del Círculo Exterior alcanza los cinco millones. Os estáis destruyendo a vosotros mismos, Chris.

—No quiero seguir escuchando —murmuró Kim que se cargó su mochila al hombro y se alejó de allí muy confusa.

Moira y Chris cruzaron una mirada. La druidesa se encogió de hombros y la siguió, y el hacker echó a andar tras ella. Semira se levantó de un salto y miró a su alrededor en busca de Adam, de quien todos parecían haberse olvidado. El biobot seguía examinando con cierta tristeza la oxidada cabeza del androide de Duma Rendas.

—Andando, criatura artificial —dijo la Ruadh.

—Me llamo Adam —replicó él, secamente.

Semira lo miró sorprendida. Nunca había visto a un robot enfadado. Lo que no sabía era que ningún urbanita había visto jamás a un robot enfadado, en ninguna duma.

—Adam —dijo ella, encogiéndose de hombros.

Dio media vuelta y se alejó en pos de los demás y el androide no tuvo más remedio que seguirla, balanceándose sobre sus cortas piernas. Aún echó un último vistazo pesaroso hacia atrás, a los tristes restos de lo que en su día había sido un centro urbanita, orgullosa y magnífica.

Keyko abrió los ojos lentamente, y miró a su alrededor, un poco asustada. No sabía dónde estaba, y le resultaba difícil intentar averiguarlo, porque la rodeaba una niebla tan espesa y oscura que la chica era incapaz de ver qué había detrás.

Se levantó de un salto. Bajo las plantas de sus pies descalzos sentía un suelo blando y húmedo.

—¡Kiiiim! —llamó.

No recibió respuesta.

—¿Moira? ¿Semira? —insistió.

—No están aquí —dijo de pronto una voz, tras ella.

Keyko se volvió rápidamente, adoptando una posición de combate. De entre las nieblas surgió una figura femenina que avanzó hacia ella lentamente. La joven Hermana Guerrera no abandonó la postura de guardia, ni siquiera cuando las brumas se abrieron un poco y pudo ver que la persona que había hablado era una chica de su edad, tal vez más joven, de cabellos blancos como la nieve.

—¿Quién eres tú?

La chica sonrió, y clavó en Keyko una mirada amistosa. Sus ojos verdes también parecieron sonreír.

—Me llamo Hana —respondió.

—¿Qué haces aquí?

—Yo podría preguntarte lo mismo a ti.

Keyko relajó la guardia, solo un poco.

—Me parece que me he perdido —confesó—. Iba al templo de Tara.

Hana sonrió y movió la cabeza.

—Has usado la magia de las runas, ¿verdad? Es una magia antigua y poderosa. Hay que tener cuidado al invocarla.

—Me he dado cuenta, gracias —gruñó Keyko—. ¿Dónde estamos?

—En ninguna parte —respondió Hana, sonriendo de nuevo.

Keyko frunció el ceño. Tenía la sensación de que aquella chica se estaba riendo de ella.

—Mira, tengo mucha prisa, ¿entiendes? He de hablar con la sacerdotisa Kea de inmediato. Se está preparando una guerra…

—¿Una guerra? —dijo Hana—. ¿De modo que él ha decidido atacar Mannawinard, por fin?

Keyko la miró fijamente.

—¿Quién eres tú? —preguntó de nuevo—. ¿Qué es lo que sabes?

Hana ladeó la cabeza y se la quedó mirando.

—Tú perteneces a la Orden Mística de las Hijas de Tara —dijo; era una afirmación, no una pregunta—. En tu templo saben desde hace mucho, mucho tiempo, que hay una fuerza superior a los seres humanos que gobierna y controla las dumas.

—Mi templo ya no existe.

—Lo sé —asintió Hana.

Keyko dio un paso atrás y la miró con desconfianza.

—Todavía no me has dicho quién o qué eres.

—Me llamo Hana —repitió ella, como si eso lo explicase todo—. Y lo demás no importa. Escúchame, Keyko, porque esto es importante.

Keyko retrocedió un poco más, sobresaltada. ¿Cómo sabía ella su nombre?

—Debéis impedir esa guerra —dijo Hana—, porque si comienza ya no habrá esperanza para el ser humano, ni para nuestro mundo. Sé que odias a los urbanitas más que nunca, pero la guerra no es la solución. La misma diosa Tara lo sabe.

Keyko no respondió. Se limitó a mirarla, sin poder pronunciar palabra.

—Puedo ver el odio en tu corazón, Keyko —prosiguió ella—. Odio, miedo, rabia y dolor, eso es lo que me dicen tus ojos. Pero los urbanitas no son nuestros enemigos. Solo son víctimas de AED 343.

—¿Qué sabes de AED 343?

—Más que nadie —dijo Hana gravemente—. A estas alturas, puede que yo sepa más que sus propios creadores. Yo descubrí su existencia antes que cualquier otro. He dedicado toda mi vida a estudiarlo desde la distancia, a aprender de él, para intentar descubrir cuáles eran sus puntos débiles. Yo di la voz de alarma en Mannawinard, hace mucho, mucho tiempo. Les dije que existía en las dumas alguien que, con el tiempo, tendría poder para destruir a la propia diosa Tara.

—Tú… —Keyko se estremeció—. No puedes estar diciendo la verdad. Eres muy joven para haber hecho todo eso que me cuentas.

Hana sonrió.

—Las cosas no son siempre lo que parecen —dijo solamente.

—¿Cómo… cómo descubriste la existencia de AED 343? ¿Eres acaso una urbanita?

—No. Pero una vez conocí a un hombre que logró escapar de su control. Tenía un cráneo artificial que le sirvió de barrera y protección ante las ondas de las Agujas, aunque él no lo sabía, y yo no lo entendí hasta mucho tiempo después. AED 343 había tratado de llegar a su mente durante varios años, sin conseguirlo. Finalmente, él escapó de las dumas, huyendo del espantoso dolor que le producían aquellas tentativas de control sobre su propio cerebro.

»Murió en mis brazos, en paz. Entonces le prometí que descubriría qué estaba pasando. Gracias a mi magia pude estudiar las dumas desde lejos, y, poco a poco, me di cuenta de lo que sucedía en aquellos paraísos de lo artificial…

Keyko había ido palideciendo a medida que Hana relataba su historia, aquella historia que la joven oriental ya había oído tiempo atrás, de labios de la propia Madre Blanca.

—No… no puede ser…

Hana sonrió otra vez.

—¿Qué es lo que no puede ser, Keyko, hija? —preguntó, con dulzura.

Keyko miró a Hana a los ojos, y encontró en ellos la respuesta a su muda pregunta. Con un sollozo, cayó de rodillas ante la extraña muchacha de pelo blanco.

—Madre Blanca… —susurró—. Yo… perdóname. No te había reconocido.

—No es de extrañar. Hacía más de doscientos años que yo no presentaba un aspecto tan juvenil.

Keyko alzó la cabeza para mirarla.

—Tú… Yo te vi…

—¿Morir? No te engañó tu visión interna, Keyko. Yo abandoné este mundo al mismo tiempo que todas tus hermanas de la Orden, en el ataque urbanita a nuestro humilde templo de las montañas…

—Entonces…

—Estás hablando con mi espíritu, hija.

Keyko tragó saliva. Todo aquello era muy extraño para ella.

—Entonces… —se atrevió a balbucear—. ¿Yo también estoy…?

Hana, la Madre Blanca, sonrió.

—Estás en una zona intermedia, un lugar en ninguna parte. Tu corazón se hallaba lleno de dudas y miedo y por eso no has llegado a tu destino, porque quien se atreva a usar la magia ha de hacerlo con la mente clara y el corazón sereno, seguro y confiado como el de un niño… Por eso he venido a hablar contigo, Keyko. Porque debes volver a escuchar la voz de Tara, y necesitas a alguien que te ayude a afinar el oído…

Keyko sonrió débilmente.

—No tengas miedo, pequeña —prosiguió la aparición—. Recuerda que todo es una sola cosa, que, desde el más pequeño insecto de Mannawinard hasta el último urbanita de las dumas, todos formamos parte de un mismo mundo, todos formamos parte de la Tierra, de la Madre Tara. Recuerda que en el fondo nada muere, y que tú nunca estarás sola, porque nadie está solo; si escuchas en el viento la voz de Tara, podrás oír también millones de voces, las voces de todos los seres de la Tierra.

Keyko escuchaba conteniendo el aliento.

—También nosotros, los que abandonamos la vida, seguimos vivos de alguna manera en el corazón de Tara —prosiguió Hana—. No tengas miedo, Keyko. No tengas miedo. Nunca estarás sola, ni tú, ni nadie.

La voz de Hana se iba haciendo cada vez más y más débil y Keyko vio que su figura se volvía borrosa. Sintió de pronto que la envolvía una especie de profundo sopor, y cerró los ojos casi sin darse cuenta.

Cayó suavemente sobre el suelo húmedo, mientras oía, muy lejanas, las últimas palabras del espíritu de la Madre Blanca:

—Todos somos parte del mundo, hija. Nosotros somos el mundo. Si dañamos a Tara, nos dañamos a nosotros mismos. No lo olvides nunca. Ten fe en ti misma, y no te rindas.

Keyko no vio ni oyó nada más.

El viaje de Kim y sus compañeros se prolongó por espacio de varios días más. No tardaron en dejar atrás Duma Kendas, pero pronto otro hecho les recordó la crítica situación que se vivía al otro lado del mundo vegetal: empezaron a toparse con los miembros del ejército de la Diosa Madre.

Cruzaban la selva en pequeños grupos, pero todos ellos llevaban una misma dirección, y seguramente se reunirían donde acababa Mannawinard y comenzaban los Páramos, tal vez con los Ruadh, tal vez en Duma Murías. Algunos grupos estaban compuestos por seres humanos: guerreros y magos, hombres y mujeres, todos provistos de armas o amuletos, todos mostrando una expresión grave y resuelta en sus rostros, todos exhibiendo en alguna parte de sus cuerpos o sus pertrechos dibujos que representaban la runa Tiwaz, la runa de la guerra, para que les diese la victoria en la batalla.

Pero también se cruzaron con grupos de seres que no eran humanos: en muchas ocasiones se trataba de animales, de diversas especies, lo bastante grandes como para inquietar a los urbanitas; pero se limitaban a mirarlos en silencio, y entonces Moira se acercaba a ellos y les hablaba, o algo parecido, y los animales asentían y seguían su camino sin atacarlos.

—No pueden haberte entendido —dijo Kim la primera vez, pasmada.

—¿Por qué no? —replicó la druidesa—. La mayor parte de los humanos no conocen a los habitantes del bosque profundo. Algunas especies animales son tan inteligentes como los seres humanos, y algunas otras bastante más, te lo aseguro.

Kim no sabía qué la inquietaba más, si la idea de que existiesen animales inteligentes, el hecho de que los salvajes usasen la magia o las extrañas criaturas humanoides que parecían moverse entre la espesura, y a las que solo lograba ver, de vez en cuando, por el rabillo del ojo.

—Son hombres del musgo —les dijo Moira en un susurro—. Son tímidos, tranquilos y pacíficos, y se ocultan de todas las miradas. Su piel verdosa les ayuda a camuflarse en la espesura, de modo que son prácticamente invisibles —movió la cabeza con pesadumbre—. Cuando incluso ellos salen del corazón de Mannawinard para unirse al ejército de la diosa Tara, es porque el peligro es mayor de lo que pensábamos.

Trataron de apresurarse, pero Mannawinard seguía siendo Mannawinard, y resultaba difícil avanzar por la selva. Poco a poco, sin embargo, aprendían a funcionar juntos como grupo, y cada vez se entendían mejor en la lucha, casi sin necesidad de palabras.

Kim aprendía rápido. Había llegado a la conclusión de que solo tenía dos posibilidades: morir en la selva o llegar al Templo de Tara para ser curada por la sacerdotisa. A veces la vencía el desaliento y emprendía acciones casi suicidas; otras veces se comportaba como una perfecta salvaje, para poder mantenerse viva hasta que llegasen ante la sacerdotisa Kea. En cualquier caso, sobrevivía.

Chris y Semira habían dejado de discutir. Sorprendentemente, habían descubierto que se entendían a la perfección en el combate, y a veces salían a cazar juntos o formaban equipo cuando se trataba de defenderse de algún peligro. Sin embargo, apenas se dirigían la palabra. Chris parecía demostrar a todas horas que estaba allí, con ellos, con ella, por puro instinto de supervivencia. Y para Semira, el hacker no había dejado de ser una «rata urbanita».

En cuanto a Adam, no dejaba de sorprender a Kim. No solo estaba aprendiendo magia junto a Moira, que resultó ser una maestra paciente y tenaz, sino que, además, su cuerpo estaba cambiando.

Kim nunca habría imaginado que un biobot fuese capaz de hacer algo así: desde que se habían internado en Mannawinard, Adam apenas había tenido ocasión de encontrar materiales adecuados para su desarrollo, por lo que había comenzado a procesar elementos orgánicos: hojas, ramas, restos de animales… Kim apenas podía creerlo. Adam estaba desarrollando un cuerpo mixto, en el que se apreciaban algunas partes, muy pequeñas, procedentes de materiales orgánicos. Y, lo más sorprendente, aquellas partes parecían vivas.

—Es curioso —comentó Chris—. Los llamaron «biobots» porque podían crecer y desarrollarse por sí solos, no porque hubiera en ellos tejidos celulares vivos. Y, sin embargo, aquí lo tenéis: Adam es el primer androide biónico verdadero que ha creado Nemetech. Un auténtico «biobot».

—Es la magia la que obra el milagro —dijo Moira—. La magia es vida. Adam está vivo, de alguna manera.

Aquella podía o no ser la causa, pero Kim no terminaba de sentirse cómoda con Adam tratando de parecerse, cada vez más, a un ser humano.

—Es una criatura híbrida —murmuró Semira un día—. ¿Por qué te sorprendes? Me han dicho que en los laboratorios de vuestras ciudades hacéis esto, mezcláis especies —dijo con una mueca de horror.

Kim no la contradijo, aunque la idea que tenía Semira de los laboratorios de hibridación se alejaba bastante de la realidad. En las dumas no había una sola especie viva, aparte de la humana (y sus derivados, es decir, mutaciones), fuera de los laboratorios. Los resultados de las experimentaciones nunca salían de aquellos recintos; y, por supuesto, jamás, jamás, jamás se habría buscado crear un híbrido entre hombre y robot.

Pero en ese mismo momento empezó a recordar algunas… excepciones. Los Ideólogos del Progreso, la gente que se hacía implantes en el cerebro, o los que sustituían parte de su cuerpo por miembros artificiales. Kim conocía casos de mutantes que se habían deshecho de gran parte de su cuerpo mutado para cambiarlo por uno de androide, un cuerpo que no era natural, pero que a ellos les parecía más estético, incluso más «humano».

Kim reprimió un escalofrío solo de pensarlo.

Una noche que estaban todos reunidos en torno al fuego, la muchacha se arrebujó en la gabardina de Chris, que seguía llevando puesta, y se miró las palmas de las manos. Unos finos hilillos de color amoratado empezaban a recorrerlas. Kim sabía muy bien lo que eso significaba: la mutación seguía extendiéndose. Miró a sus compañeros. Moira y Adam repasaban una nueva lección de magia, Semira afilaba sus armas y Chris, sencillamente, no estaba. Habían tratado de decirle en numerosas ocasiones que era peligroso alejarse solo, sobre todo de noche, pero él se las arreglaba para regresar siempre sano y salvo. Qué hacía en aquellos paseos nocturnos, Kim no lo sabía, ni le importaba.

Suspiró, echando de menos a Keyko, una vez más. Tragando saliva, se acercó a Moira cuando vio que había terminado con Adam.

—Escucha, Moira…

La druidesa volvió hacia ella su mirada vivaz y su amplia sonrisa.

—Tú eres una maga poderosa —dijo Kim—. ¿Crees que… podrías curarme?

Había esperado mucho para hacer aquella pregunta, porque necesitaba estudiar un poco el terreno previamente; quería saber si Moira estaría dispuesta a ayudarla y si podía confiar en ella y, sobre todo, quería esperar a ver por sí misma hasta dónde llegaba su poder. Después de varios días de viaje juntas, Kim consideraba que podía fiarse de ella, hasta cierto punto o, al menos, más que de una sacerdotisa a la que no había visto nunca.

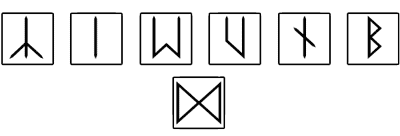

Contuvo el aliento mientras Moira le dirigía una mirada pensativa. Entonces, la druidesa se sacó de debajo de la túnica un amuleto que llevaba colgado al cuello y se lo enseñó. Mostraba un símbolo rúnico que Kim no conocía:

—¿Ves esto? —preguntó—. Es una de las Piedras Rúnicas Menores. Se llama Uruz, y simboliza la fuerza vital, la sabiduría de la Madre Tara… y la salud. Es mi runa protectora, y conozco sus poderes. Si alguna runa puede curarte, es esta. ¿Estás dispuesta a intentarlo?

Kim tragó saliva de nuevo, pero asintió. Moira sonrió.

—Tienes que cerrar los ojos y concentrarte en el deseo de tu corazón. Intenta poner tu alma en sintonía con la canción del corazón del mundo y todo será más sencillo.

Kim obedeció, aunque no entendía a qué canción se refería Moira. Sintió que la druidesa apoyaba el amuleto en su frente, y sintió también las miradas interesadas de Adam y Semira. Deseó con todas sus fuerzas volver a ser del todo humana, mientras oía la invocación rúnica de Moira:

—UuUruz… Naaaaudhiz… Dagaaaz…

Notó que el amuleto rúnico se recalentaba, y que la magia acumulada se traspasaba a ella. Se esforzó por controlarse, pero no sentía lo mismo que cuando Keyko le había curado el hombro con su magia. Aquella vez solo había notado la magia de manera superficial, pero ahora tenía la sensación de que la fuerza mágica se colaba en cada rincón de su ser, hasta el tuétano de los huesos. Y tuvo miedo.

La piedra rúnica se apartó de su frente, y la magia la abandonó. Kim abrió los ojos y, rápidamente, se subió las mangas de la gabardina para comprobar el estado de su piel.

Tardó un poco en hablar.

—No ha funcionado —dijo finalmente, con voz ronca.

—No, ya veo —asintió Moira—. Era un hechizo difícil, de todas formas. Pero consultaré las runas.

Entonces Semira guardó sus armas y se levantó.

—Voy por agua —anunció y, antes de que nadie pudiese decir nada, cogió un odre vacío y se perdió en la espesura.

Moira apenas la escuchaba. Agitó su saquillo de piezas rúnicas de madera, canturreando su misteriosa melodía sin palabras. Llegó a susurrar el nombre de una runa:

—Peeerdhro…

Y trazó el símbolo sobre el saquillo:

Entonces empezó a extraer piezas rúnicas, y las fue colocando, sin mirarlas, sobre el suelo, entre Kim y ella. Cuando cerró el saquillo de nuevo, había siete piezas rúnicas frente a ella; seis estaban colocadas en una fila, y la séptima había quedado debajo de ella.

Kim miró las runas sin mucho interés. No le decían nada.

—Mira —dijo Moira, señalando las piezas rúnicas—; estas dos runas del centro hablan de tu pasado. Son Eiwaz y Uruz, la rana de la lealtad y la de la salud, pero han salido al revés. Hablan entonces de una traición y de una enfermedad. En cambio las dos primeras se refieren a tu problema actual: Algiz es una runa de protección y comunicación, pero también ha salido invertida… eso significa que tu mente y tu corazón están cerrados. Isa es la runa del hielo, y simboliza el orgullo. Te están diciendo que la magia no funciona porque eres orgullosa y estás centrada en ti misma. No oyes la voz de Tara, no oyes la melodía que produce el mundo al vibrar al mismo son.

Kim hizo un gesto de impaciencia.

—¿Es que tenéis que meter a Tara en todo?

—No la metemos en todo —replicó Moira sin alterarse—. Ella está en todo. Ella es todo. ¿Quieres que siga, o no?

Kim hizo un gesto ambiguo, que Moira interpretó como una afirmación.

—Nos quedan tres runas, ¿ves? —dijo—. Las dos últimas de la fila te dan el consejo: Naudhiz y Berkano. Naudhiz es la runa de la necesidad y el desarrollo personal. Significa que has de crecer por dentro. En cuanto a Berkano… es una de las cinco Runas Elementales, la runa de la Tierra. Esto tiene un doble significado, pero en cualquier caso es positivo. Puede querer decir que Tara está contigo, o que es esta la runa que puede curarte. Se dice que la tiene Kea; puedes preguntarle a ella.

Kim se sintió muy desilusionada, porque las runas de Moira no le habían aportado nada nuevo, desde su punto de vista. Pero entonces Adam preguntó.

—¿Y la séptima runa?

—¡Ah! —exclamó Moira—. Es Dagaz. Habla de tu futuro, Kim. Es la runa que simboliza la luz del nuevo día. Un cambio. Puede ser bueno o puede ser malo, no lo sé. Depende de ti. Tú tienes poder para hacer que las cosas cambien.

Kim resopló y desvió la mirada, molesta. Todo aquello le parecía demasiado abstracto. En cualquier caso, sentía como si le estuviesen tomando el pelo. Había visto a los magos hacer grandes cosas con sus poderes, y en cambio para ella no había más que piezas de madera con significados poco claros.

—¿Dónde está Semira? —preguntó entonces Moira, mirando a todos lados.

—Ha dicho que iba a buscar agua —dijo Adam.

—¡Ah! —Moira volvió a mirar a su alrededor, con ojos brillantes—. Entonces es que ha ido a ver si topaba con Chris.

—Pero si se odian —gruñó Kim—. Tienes una visión un poco equivocada de las cosas, Moira. No sé si debería seguir tus consejos.

La druidesa no se enfadó. Se limitó a guardar sus piezas rúnicas de nuevo, con una alegre sonrisa en los labios.

Semira se agachó junto al arroyo para llenar el odre, aguzando el oído y escudriñando las sombras, tratando de captar hasta el más leve movimiento; sabía que Mannawinard de noche era aún más amenazador que de día. Volvió a sacar el odre lleno y lo dejó en el suelo, cerca de ella. Se quitó entonces la cinta de cuero con la Piedra Rúnica, se destrenzó el pelo y, rápidamente, metió la cabeza en el agua, para refrescarse. La sacó casi enseguida; no podía permitirse ni un momento de distracción. Sabía que muchos depredadores acudían por la noche a los ríos para cazar a los animales que iban a beber. Escrutando las sombras con el puñal preparado, por si acaso, retorció su melena oscura para secarla.

Entonces sintió de pronto una presencia junto a ella y se sobresaltó; oyó la voz de Chris, muy cerca:

—¿Qué haces aquí sola? Sabes que es peligroso.

Semira se apartó de él, molesta. No lo había oído acercarse, y le irritaba que un urbanita fuese más sigiloso que ella, una cazadora Ruadh.

—He venido a por agua —dijo, tratando de recogerse el pelo mojado de nuevo—. ¿Qué haces tú aquí? ¿Me has seguido?

—No —replicó él; apenas era una sombra bajo la luz de las estrellas, pero sus ojos seguían teniendo aquel brillo peligroso—. Estaba dando un paseo. ¿Qué te importa?

—Tú has preguntado primero —replicó ella, mordaz—. ¿De veras te importa que yo corra algún peligro, o solo te has acercado para asustarme?

Chris no respondió. Semira le lanzó una mirada desdeñosa, dio media vuelta y se alejó con el odre lleno de agua, sin una palabra más. Chris la observó marcharse hasta que se perdió en la oscuridad.

Contento por encontrarse de nuevo solo, el hacker se retiró otra vez a las sombras para seguir disfrutando de la noche.

Hacía tiempo que podía haberse separado de Kim y los demás, pero era lo bastante inteligente como para darse cuenta de que no podía sobrevivir solo en Mannawinard, de momento. Sin embargo, echaba de menos su independencia. No aguantaba la compañía durante demasiado tiempo, y le estaba resultando difícil seguir integrado en el grupo. Estaba demasiado acostumbrado a la soledad y a hacer siempre lo que le viniera en gana.

Por eso, a veces, se alejaba de los demás. Quería volver a sentirse solo. Le agobiaba la presencia de otras personas. Sabía que no estaba hecho para convivir con nadie.

Volvió a pensar en Semira. «Ni siquiera ella», se dijo, mordiéndose el labio inferior. Frunció el ceño; antes de pararse a analizar aquel extraño pensamiento, se deslizó como una sombra sobre las piedras de la orilla, de vuelta al lugar donde el grupo había acampado aquella noche.

Al día siguiente prosiguieron la marcha. Kim espantaba los mosquitos con gesto malhumorado; no era raro verla así, pero aquel día su silencio parecía más hosco que de costumbre.

De pronto, Semira reapareció entre la maleza. Se había adelantado para reconocer el terreno.

—Hay un lago —dijo casi sin aliento—. Un lago enorme.

—¡Estupendo! —exclamó Moira—. Entonces no me he equivocado de camino.

Siguieron a Semira hasta las orillas de un gran lago brumoso y oscuro. Kim observó las pequeñas ondas que formaba la brisa en su superficie y rogó con toda su alma que hubiese que rodearlo.

—El Templo de Tara se alza en una isla en el centro de ese lago —señaló Moira alegremente.

Semira pareció aliviada, pero Chris y Kim cruzaron una mirada de circunstancias.

—¿Cómo vamos a llegar hasta allí? —dijo la mercenaria—. No pienso cruzar a nado.

—Haremos una balsa. Con mi magia puedo hacer que flote casi cualquier cosa.

Kim miró a su alrededor.

—De acuerdo. Aquí hay árboles de sobra.

Pero Moira se adelantó y acarició suavemente la corteza de uno de los árboles.

—Solo cortamos árboles cuando es necesario, para construir casas —dijo—. Pero nosotros podemos construir una balsa sin necesidad de apagar una vida. Al fin y al cabo, ellos también son hijos de Tara, no nos han hecho daño y no pueden defenderse.

—Y entonces, ¿qué? —preguntó Kim, harta de oír hablar de Tara.

—Busquemos ramas, como cuando tenemos que encender una hoguera.

Kim no se movió, pero Adam acató la orden inmediatamente: dio media vuelta y echó a andar, con la intención de buscar materiales para construir la balsa. Antes de que Kim pudiera detenerlo, se había internado en la espesura. Con un suspiro resignado, la mercenaria fue tras él.

Chris no se había movido. Había apoyado la espalda en el tronco de un árbol, en actitud calmosa. Moira se volvió hacia él, pero Chris le dirigió una de sus miradas frías e indiferentes, y la druidesa se encogió de hombros y se alejó de allí.

—¿Aún no oyes la voz de Tara?

Chris casi se sobresaltó. Semira estaba justo detrás de él y no la había oído llegar. No pudo evitar sonreír levemente, recordando cómo él la había asustado la noche anterior.

—Yo no creo en Tara, ya lo sabes —dijo, sin volverse para mirarla.

—Entonces —la voz de Semira era suave, incluso tierna—, podrías empezar por creer en mí.

Esta vez sí, Chris se giró hacia ella sorprendido. Pero la muchacha Ruadh ya se alejaba hacia lo más profundo del bosque. El hacker observó, una vez más, sus movimientos ágiles y seguros. Había vuelto a trenzarse el pelo, pero él la había visto a veces con la melena suelta cuando dormía. Apartó aquellos pensamientos de la cabeza. «No sabe lo que hace», se dijo. «Es solo una niña. Pertenecemos a mundos distintos».

Se encogió de hombros y se incorporó un poco. Sus ojos azules recorrieron la oscura superficie del lago. Estaba preguntándose si valía la pena unirse a los demás en la búsqueda de materiales cuando le pareció oír un ruido en la espesura. Se puso tenso, y se volvió rápidamente. Distinguió una sombra oscura entre los árboles, un poco más allá, una sombra humana. La había visto con demasiada claridad como para pensar que pudiera tratarse de un hombre del musgo.

Y llevaba la misma dirección que había tomado Semira momentos antes.

Chris entrecerró los ojos en un gesto torvo. En apenas unas décimas de segundo había sacado su puñal y, silencioso como el pensamiento, atravesaba la selva siguiendo a aquella figura misteriosa.

Kim alcanzó a Adam bastante lejos del lago. El biobot cargaba con una considerable cantidad de ramas y troncos.

—Estás aquí… —dijo Kim, incómoda; siempre lo había tratado como a un niño, pero ahora le resultaba difícil, porque Adam era tan alto como ella—. Tenemos que unirnos a los demás. Estamos demasiado lejos.

—De acuerdo. —Adam ladeó la cabeza, de pronto—. ¿Oyes eso?

—¿El qué? —preguntó Kim, aguzando el oído.

Sus músculos ya estaban en tensión, y su mano palpaba su cinto en busca de una pistola que no estaba ahí. Por eso cuando sintió el disparo sus reflejos no le fallaron, y pudo lanzarse a un lado. El proyectil impactó en un árbol, tras ella.

Kim jadeó, sorprendida, y arrastró a Adam detrás del árbol, junto a ella. Se asomó prudentemente y logró ver una sombra humana a lo lejos.

—Qué diablos… —murmuró, pero un nuevo disparo la hizo callar; se ocultó tras el árbol, temblorosa—. Maldita sea, tiene un arma.

Una pistola TD100, quizá TD200, con silenciador. No me imagino nada más peligroso que un salvaje con un arma de fuego. Mierda, y yo desarmada…

Entonces, en el pecho de Adam se abrió una pequeña compuerta y un fino brazo metálico articulado sacó una pistola del cuerpo del androide.

—Pero qué… —murmuró Kim, sorprendida—, ¿de dónde lo has sacado?

—Se lo quité a un robot de combate en el oasis de los Páramos.

—¿Y se puede saber por qué no me lo habías dicho hasta ahora?

—Porque los Ruadh dijeron que no permitían armas de fuego en Mannawinard. Pero ese de ahí —dijo, señalando a su atacante—, ha roto las reglas.

Kim no tenía tiempo ni ganas de enfadarse con Adam.

—Vete a avisar a los demás —le dijo, encendiendo el arma para asegurarse de que estaba operativa—. Y, por lo que más quieras, no dejes que te vea. Yo te cubriré.

Sin detenerse a mirar si el biobot cumplía sus órdenes, Kim sujetó bien la pistola y se asomó cautelosamente. El atacante no había vuelto a disparar, pero estaba mucho más cerca. Kim podía ver desde allí su figura moviéndose entre los árboles. Cargó el arma y disparó.

El atacante se movió con rapidez y esquivó el disparo con unos reflejos envidiables. Kim frunció el ceño y sacudió la cabeza. Aquello no podía estar pasándole a ella. Ahora que se estaba acostumbrado a luchar en la selva a la manera de los salvajes volvía a toparse con un enfrentamiento parecido a los que había mantenido en los oscuros callejones del Círculo Exterior de Duma Findias. No sabía quién podía ser la persona que le disparaba, pero solo había una manera de averiguarlo: examinar su cadáver. Con un gruñido, Kim miró hacia arriba y descubrió una rama larga y resistente en lo alto del árbol. Estiró los dedos y sintió que los implantes funcionaban todavía. Se sujetó el arma al cinto y trepó por la rugosa corteza. Las yemas de sus dedos se adherían a la superficie del tronco como auténticas ventosas. Sin embargo, Kim comprobó que había dos que se habían estropeado. No era momento de preocuparse por ello, aunque sabía que la mutación estaba empezando a afectar a todos los implantes de su cuerpo.

Se acomodó sobre la rama y aguardó en silencio, como había visto hacer a las panteras y otros grandes felinos de Mannawinard. Vio al intruso moverse por entre los árboles, rápido, seguro y letal.

No era un salvaje. Vestía de gris, a la moda de los urbanitas. «Maldita sea», pensó Kim. «Esto es una pesadilla, no pueden haberme seguido hasta aquí…».

Apretó los dientes, furiosa, y preparó su arma. El atacante se acercaba… Kim apuntó. Lo tenía a tiro. Acarició el gatillo.

Entonces, él pareció sentir su presencia, porque alzó la cabeza y la miró.

Cabello gris, ojos duros y penetrantes, rostro firme, curtido e impenetrable, una cicatriz en la mejilla…

—¡Duncan! —exclamó Kim, sorprendida y tan pálida como si acabase de ver un fantasma.

Duncan el Segador alzó su arma hacia ella y disparó.