¡Oh Madre Nut, extiende sobre nosotros tus alas, como las estrellas eternas!

Frase grabada sobre el ataúd de Tutankhamón

8.1 Cosas maravillosas

La emocionada frase de Carter al ver por primera vez el interior de la tumba de Tutankhamón dio pronto la vuelta al mundo, y permanece en el recuerdo de todos los amantes del antiguo Egipto, resonando aún en la mente de los apresurados turistas que trotan curiosos bajo el tórrido sol del Valle de los Reyes, ansiando ver lo que había asombrado a Carter. Al salir de los escasos metros cuadrados de la tumba de Tutankhamón, las reacciones son diversas. Pero suelen tener cara de decepción. ¿Esperarían tal vez que el faraón-niño les diese la bienvenida sentado en su trono, rodeado de esclavas semidesnudas?

A pesar del descubrimiento de su tumba casi intacta (KV 62) en el Valle de los Reyes, lo que se sabe acerca de este rey es más bien poco, como hasta aquí se ha visto. O nada, que es lo mismo. Pero a base de paciencia, análisis, autopsias y nuevos descubrimientos, la figura del joven dorado empieza a salir de las brumas de la leyenda para acercarse a una asombrosa realidad.

8.2 Hijo y sobrino de su padre y de su madre

Si resulta que, según algunas investigaciones genéticas realizadas a once momias entre 2007 y 2010, Tutankhamón era hijo de Smenkhara (es decir, la momia de la tumba KV 55, la del sarcófago sin rostro, que ya se vio, que parece que hay unanimidad sobre que sí es de Akhenatón) y que la madre de Tut pudo ser una hermana de Akhenatón, cuyo nombre no se conoce, y su momia es la llamada «Dama joven» de la tumba KV 35, resulta que el joven faraón que nos ocupa era, a la vez, hijo y sobrino de su padre y de su madre, que eran hermanos entre sí.

Pero, lamentablemente, no se sabe quién era esta madre-princesa, porque Akhenatón tuvo unas cinco hermanas «oficiales» y ni se sabe cuántas más «extraoficiales», ya que el harén de Amenofis III estaba bien surtido de bellas mujeres, aunque solamente hubo tres que ascendiesen al rango de Gran Esposa Real: Tiyi, posiblemente su prima; la princesa Giluhepa de Mitanni y la hija mayor de Tiyi y del propio Amenofis III, la princesa Sitamón, con la que este se casó en el año 30, con motivo de su jubileo. Y también fueron esposas del viejo faraón otras dos hijas suyas, Henuttaneb e Isis, aunque no ascendieron al rango de Grandes Esposas Reales. Otra princesa que tampoco llevó este título, aunque perteneció al harén de Amenofis III, fue la mitannia Taduhepa, sobrina de la reina Giluhepa, a la que algunos investigadores como Wandenberg identifican con la reina Nefertiti.

Es posible que el anciano, enfermo y decrépito monarca planease también casarse con sus hijas Nebetta y Baketatón en los siguientes jubileos, aunque el rastro de estas princesas desapareció poco después, y lo único que se sabe es que Baketatón permaneció en Tebas con su madre, Tiyi, hasta su cercana muerte. Y tal vez ambas murieron casi al mismo tiempo. Se piensa que de malaria, como según las últimas teorías falleció Tutankhamón, o de la peste que asoló la zona durante esta época.

Entre los príncipes nacidos de Amenofis III y la reina mitannia Giluhepa, si es que hubo más de uno, se supone que estuvo el primogénito de Amenofis III, el príncipe Tutmosis, del que se dice que no era hijo de Tiyi por su nombre, aunque no se sabe con exactitud que su madre fuese la reina mitannia, lo que, si se piensa mal, nos podría llevar a la conclusión de que, a lo mejor, un empujoncito de Tiyi o alguno de sus partidarios lo quitó de en medio, allanando el camino al trono al príncipe Amenofis, que de humilde y empollón sacerdote viajero pasó a flamante príncipe heredero y luego a faraón, en el mismo instante en que su hermano mayor emprendió el viaje sin vuelta a la Duat, el Más Allá egipcio, lleno de placeres y delicias, pero enojoso Más Allá al fin y al cabo.

En la complicada herencia de esta familia, extraña y rara en extremo, hay quienes suponen que el famoso, desconocido y tal vez inexistente Smenkhara pudo ser hijo de la princesa Sitamón. Porque si este «posible» y problemático sucesor de Akhenatón fue un varón emparentado con él, no se puede descartar que fuese sobrino suyo, como posiblemente lo fue Tutankhamón, fuese o no hermano de este. Hijo de alguna de sus hermanas y suyo, por supuesto debió serlo, porque en el harén real había un buen «repuesto» de princesas reales en edad fértil, de sobra para que el cariñoso hermano-rey eligiese en quien engendrar un hijo-sobrino, incestos aparte. Debemos recordar que el concepto de incesto es moderno y no corresponde ni se puede entrar aquí en juicios morales sobre aquella época, aunque nos parezcan barbaridades muchas cosas.

Pero, una vez más, lo que sí se puede afirmar es que todo son más o menos suposiciones, como los numerosos detalles de la corta vida del faraón-niño que se manejan, derivados o bien de la más absoluta falta de imaginación, o bien de la más absoluta ignorancia. Se conocen, sí, datos de la vida cotidiana del faraón-niño, pero por algunos de los objetos «parlantes» de su tumba, como que llevaba calzoncillos de fino lino que se ataban por cintas a la cintura (en realidad, un triangulín «sujeta-cosas-colgantes», no un calzoncillo como ahora se entiende esta prenda), o que usaba y coleccionaba bastones para su cojera, pese a la cual cazaba con arco, desde niño, pues en su tumba los había de todos los tamaños y numerosos modelos.

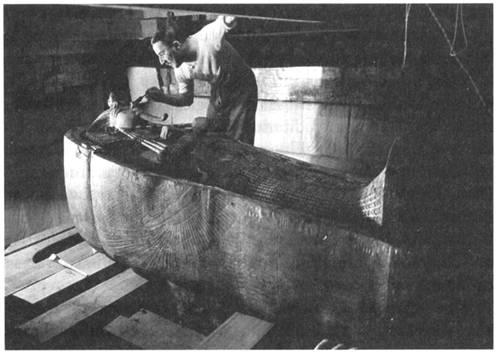

Por ello se supone que no solo cazaba ánades en las marismas del Delta, sino también avestruces, onagros, gacelas y leones por el desierto. Y una escena de la primera capilla dorada de su tumba lo muestra cómodamente sentado en las marismas, disparando el arco, mientras su esposa le tiende una flecha en alguna ocasión y otras veces vuelve hacia él su cabeza en un gesto de amor y atención, sentada a sus pies. Algunos investigadores suponen que, con anterioridad a estas cómodas escenas casi domésticas de la joven pareja real, un accidente de caza en carro ligero le habría causado la cojera al joven, aunque, para otros, Tut tuvo poliomielitis, lo que originó sus dificultades ambulatorias y explicaría la escena de la caza con el rey sentado.

Se supone también que este jovencito destinado a ser faraón con el nombre original de Tutankhatón, ligado al sol de Amarna, pasó sus primeros años de gobierno en Akhetatón, por aquello de seguir la tradición de su antecesor padre-tío, pero luego se trasladó a Menfis, la capital del norte, aunque las actividades que fomentó en el sur guardan el recuerdo de su gobierno en algunos lugares como Tebas y la región de Nubia, al sur del sur de Egipto.

8.3. Mercadillo real sin navegador

Detrás de la primera puerta de la tumba del faraón-niño, los investigadores esperaban que el inviolado contenido de las cámaras funerarias revelase el misterio de su corta vida y su rápida e inesperada muerte. Y también su origen. Pero fue inútil. Ni un dato. Ni un papiro. Ni siquiera un Libro de los Muertos, que lo llevaban los señores importantes a la tumba como guía de viajes o navegador funerario para el viaje al Más Allá, para protegerse de los malísimos espíritus y no perderse en el intrincado mundo de la Duat. Pero tampoco se sabe con seguridad si los faraones llevaban esta guía del Más Allá (quizá estaban muy aleccionados), y el navegador estuviera pensado solamente para quienes no fuesen dioses en vida.

El misterio sigue, pues, aunque se pueden cotillear a gusto las pertenencias que acompañaban al joven rey y deducir numerosos detalles de los miles de objetos hallados a su alrededor (cerca de seis mil), cuyo examen ofrece interesantes indicios. No se conserva ni un solo documento escrito que aclare su origen, quiénes eran sus padres o las causas de su muerte. Lamentablemente, nada de nada.

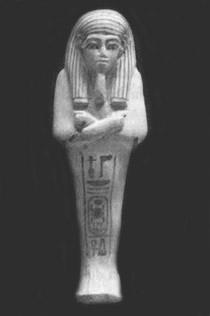

Una galería de 1,70 m de ancho conducía a una segunda puerta, igualmente sellada, como la primera. Desde el comienzo de la escalera hasta la segunda puerta había una distancia de 13,60 m excavada en roca. Detrás de esta segunda puerta, Carter descubrió cuatro cámaras, de las que la mayor medía 8 × 3,60 m: una antecámara, una cámara funeraria y dos que servían de almacén para aquella multitud de objetos maravillosos.

La disposición de todo aquel jaleo de cosas aparentemente inconexas, amontonadas desde el suelo hasta el techo en las pequeñas estancias, le pareció a Carter bastante descuidada, y lo que dedujo es que ese desorden podría obedecer, bien a la precipitación del entierro, bien a los robos, porque los ladrones lo habían revuelto todo y no solamente habían buscado objetos de oro, sino también ungüentos y perfumes, ya que los vasos que los contenían aparecían vacíos y algunos destrozados. ¡Y algunos con las huellas dactilares de sus ladrones de hace 3500 años! ¡Qué pena que no tengamos los archivos policiales del inspector Mahu, el jefe de la policía de Amarna, para identificarlos, como tal vez le pedían en las pinturas de su tumba, la n° 9 de la necrópolis del sur, el visir Nakhtpaaten y el funcionario Heqanefer!

Desordenadas y a veces apiladas sin cuidado, incontables riquezas se extendían ante los admirados ojos de Carter y sus acompañantes: innumerables joyas de oro y piedras semipreciosas, muebles profusamente adornados, ropas de fino lino, capas ceremoniales, abanicos de base de oro, maquetas de barcos, vasos de diversos tamaños, formas y materias, objetos cincelados, taraceados, grabados, cloisonné, bordados, etc.

Howard Carter tardó meses en hacer el inventario de las riquezas encontradas en la tumba de Tutankhamón. Su labor fue perfecta y minuciosa, sacando fotografías de los ambientes, que numeraba por su proximidad unos a otros, y subnumeraba con el número inicial los objetos que contenía, si es que los contenía, de forma que no se deshacen los lotes y pueden estudiarse tanto juntos como por separado.

8.4. El niño envuelto en oro

Para los antiguos egipcios, el oro, un metal noble inalterable, teóricamente indestructible, impasible ante el ataque de los agentes atmosféricos, era semejante a la carne de los dioses. Y por eso se creía que, si a un cadáver se le envolvía en oro, este metal «inmortal» transmitía su inmortalidad al cadáver humano.

Eso hicieron los que lloraban a Tutankhamón: convertirlo en inmortal con el oro-carne de los dioses y los numerosos y complicados ritos de sus funerales, las oraciones y conjuros que alejaron de sus principios inmortales la muerte eterna. Para que estos principios altamente «volátiles» volviesen a animar el inerte cuerpo, los sacerdotes funerarios procuraron que la momia fuese preservada toda la eternidad, algo que los arqueólogos que la descubrieron se encargaron de impedir, aunque, en realidad, lo único que hicieron fue continuar la acción de los ungüentos y bálsamos que se utilizaron para conservar el cadáver momificado, que hubo que despegar del oro eternizante y divino a base de mortales martillazos, en parte por lo pegajosos, y en parte endurecidos que estaban los ungüentos, el betún y los perfumes varios que impregnaban momia, sudarios, flores, amuletos, collares, ataúdes y sarcófagos.

Pero eso fue bastante después del primer vistazo a los escalones descendentes que llevaban a la primera puerta de entrada a la antecámara. Porque si la tumba había mostrado ya gran parte de sus riquezas en las primeras visitas, no había desvelado todos sus secretos a la primera, y fueron necesarias varias semanas de clasificación y liberación de los pequeños espacios de la entrada, llenos a rebosar de frágiles objetos amontonados unos sobre otros en difíciles equilibrios, para lograr acceder a la cámara funeraria propiamente dicha, en la que, bajo capas de madera dorada y dentro de un sólido e inmortal ataúd de oro puro, yacía Tutankhamón, que llevaba una curiosa manicura y pedicura: hasta los dedos de manos y pies estaban enfundados de oro.

Es decir: la momia del rey llevaba oro y más oro y, cuando uno acaba de decir «lleva oro» cien veces, aún no ha dicho todas las riquezas que le rodeaban y acompañaban. Oro y más oro, algo de marfil, sustancias preciosas como perfumes y ungüentos, algunos objetos de hierro (carísimo y raro en esta época, mucho más raro y caro que el mismo oro), piedras semipreciosas y taraceas, bordados, y un poco de lapislázuli. Y algunas maderas preciosas, como ébano, aunque no en grandes cantidades. Tampoco había demasiados brillantes, ni rubíes, ni esmeraldas ni zafiros. Estas piedras preciosas eran todavía casi desconocidas.

La momia (la número 256 según el catálogo de Carter) estaba dentro de tres ataúdes de forma antropoide, cuyo rostro era el del faraón. Estaba envuelta en fino tejido de lino y otros con preciosos bordados de cuentas y pasamanería. El primer ataúd era de madera de ciprés recubierta con una lámina de oro. El segundo, de trabajo más fino que el anterior, era también de madera, recubierta de láminas de oro. El tercero, es decir, el que estaba en contacto con el cuerpo momificado del rey, era de oro macizo y pesaba 110,4 kg.

La momia estaba protegida y adornada con cerca de ciento cincuenta amuletos de oro y fayenza y cantidad de joyas de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas muy elaboradas. La máscara (256 A del catálogo de Carter) era un excelente trabajo de oro con incrustaciones de vidrio y piedras semipreciosas como lapislázuli, turquesas, cuarzo y cornalina. Mide 54 centímetros de altura y pesa 11 kilogramos. La anchura máxima a través del nemes es de 34,8 cm. La longitud entre los conductos de los ojos y la comisura de la boca es de 6,4 cm; el ancho de los huesos de la mejilla es de 14,2 cm y la altura de la cara, desde la banda a la parte inferior de la barbilla, es 15 cm.

Según la descripción que Carter hace de la máscara, tiene las orejas perforadas con un agujero, cubiertas también de láminas de oro, y los ojos y las cejas con incrustaciones de lapislázuli y calcita blanca opaca (con frecuencia llamado aragonito), y las pupilas de obsidiana. Las esquinas del blanco de los ojos son de color rojo. Alrededor de la frente y las sienes tiene una banda destinada a mantener en posición el tocado, hecho de bandas de vidrio color lapislázuli que irradian desde la parte posterior, recogida, hasta la frente, sobre la que están colocadas las insignias reales: de obsidiana en el lado derecho de la cabeza del buitre de Nekhbet, y de oro macizo y obsidiana y el pico de cuerno de color oscuro y la serpiente. En el lado izquierdo, el uraeus (Wadjet de Buto), con la cabeza de loza azul oscura, los ojos de cloisonné de oro con incrustaciones de cuarzo translúcido sustituto de cornalina (con añadido de pigmento rojo para realzar el color), las pupilas de color marrón oscuro, hechas de oro con incrustaciones de lapislázuli, cornalina y vidrio de color turquesa, y también con cuarzo en lugar de cornalina. El cuerpo y la cola de la serpiente son de oro macizo y se extiende sobre la parte superior del tocado un poco más allá del centro. En el pecho y extensiones de espalda de la máscara había, por delante, y por debajo del cuello y sobre el pecho, un ancho collar pectoral de múltiples vueltas llamado usekh (ancho en egipcio), en forma de halcón con las alas desplegadas con incrustaciones de oro y segmentos de lapislázuli y cuarzo (con soporte de pigmento rojo que imita cornalina) y feldespato verde grabado imitando abalorios tubulares. El espectacular conjunto tiene un margen exterior de colgantes trabajados en cloisonné (celdillas) en las que están incrustadas lapislázuli, cuarzo y vidrio de color lapislázuli que imita cornalina, alternando estos colgantes con incrustaciones de vidrio de color turquesa.

Las doce filas del collarín llevan sucesivamente lapislázuli, cuarzo, lapislázuli, feldespato verde, lapislázuli, cuarzo, lapislázuli, feldespato verde, lapislázuli, cuarzo, dos filas de lapislázuli y al final los colgantes, formando todo un conjunto espectacular y multicolor. Bajo el mentón, lleva la barba ceremonial de oro con incrustaciones de vidrio y lapislázuli (descompuesto en tono gris) para imitar la barba trenzada del dios Osiris. Alrededor del cuello había algunos collares más, como el que lleva tres broches en forma de flores de loto y cobras. Un escarabeo de resina negra montado sobre oro colgado del cuello, sobre el corazón, aseguraba una vez más a Tutankhamón el renacimiento mediante las fórmulas mágicas escritas en él y la forma del dios, un escarabajo (kheper, que significa «renacer» en egipcio).

8.5. Smenkhara en la máscara o un misterio más

Según la ficha 256 A de Carter, en la parte posterior de la máscara están escritas las partes de un «texto del corazón» que incluía un cartucho de Smenkhara (el que no existe, Smenkhara Ankhkheperura), con lo cual, mejor no haberlo visto, porque a ver quién afirma ahora que este faraón Smenkhara no existió. En otros lugares de la momia se encontraron también restos de joyas y bandas de oro con cartuchos borrados de ese faraón que existió o no, según a quién le preguntemos.

Pero la cuestión de esta tumba es todavía más peliaguda, porque siempre se dice que la razón de que su tamaño sea tan reducido es que fue acabada a toda prisa porque la muerte del joven rey cogió a todos por sorpresa.

Pero ¿cuánto tiempo tardó en hacerse esta máscara tan complicada? ¿Pudo hacerse en apenas setenta días esta increíble obra maestra llena de incrustaciones de piedras semipreciosas, pequeñas piezas incrustadas en celdillas o cloisonné, con un ensamblaje perfecto, incluidas las imágenes de las diosas de la corona, el buitre y la cobra, que sorprenden por su naturalidad? Se trata, sin duda, de un trabajo de precisión mucho más difícil de hacer que una tumba enana excavada en una montaña de roca blanda.

Porque un túnel y unas cuantas habitaciones un poco más grandes se podían haber hecho en setenta días y setenta noches, mucho más grande de lo que se hizo, con habitaciones más amplias. Sin duda, había espacio, mano de obra y oro para hacerlo.

Nada encaja. Ni la tumba pequeña, ni las pocas pinturas que contiene, ni emplear objetos pertenecientes a otras personas. ¿O es que la máscara era para Smenkhara y no se utilizó para ese faraón, que todavía vivía y era Nefertiti y se la pusieron a Tutankhamón porque no daba tiempo a hacer otra tan perfecta en apenas setenta días?

¿Acaso se quitaron de en medio a Tut antes de los setenta días? Sin tiempo siquiera para excavar más o pintar más u organizar todo un poco mejor, y reponer la tapa del sarcófago amarillo en vez de hacer una chapuza y poner una de color rosa pintada de amarillo. Pues sí, porque hasta en eso hubo precipitación.

8.6. El sarcófago chapuza

Los tres ataúdes interiores de Tutankhamón estaban dentro de otro gran sarcófago de cuarcita amarilla, una roca común y corriente, metamórfica no foliada de origen sedimentario, formada por la consolidación con cemento silíceo de areniscas cuarzosas. Esta piedra es de gran dureza y frecuente en terrenos paleozoicos. El sarcófago se abrió, según Carter, en la segunda campaña. Para ello, tuvieron que sacar de la antecámara funeraria unas extrañas figuras del faraón, de unos 1,80 m de altura, que guardaban y protegían al faraón frente a cualquier peligro, robo, molestia o destrucción procedente de la antecámara, con la inscripción mágica que repetía su nombre y le daba vida eterna:

El buen dios del que uno se enorgullece, el Soberano del cual uno se vanagloria, el real ka de Harakhtes, Osiris, el Señor de las Dos Tierras, Nebkheperura.

Solo mucho después, el miedo que quizá sintieron al moverlas Carter y sus ayudantes se materializó en enfermedades misteriosas y muertes y sucesos extraños: la maldición de Tutankhamón.

Pero, tras demoler paredes y desmontar las capillas del interior de la cámara, lo que les llevó ochenta y cuatro días de trabajo, descubrieron el magnífico sarcófago amarillo mencionado, que era bonito, pero un poco chapuza, porque la tapa era de cuarcita rosa, diferente del material utilizado para la base.

Carter describe este sarcófago como un ruego solemne a los dioses y a los hombres, por su hechura, diseño, símbolos y figuras. Pero ¿por qué tenía un trabajo tan exquisito y delicado, muy cuidado, una tapa de una materia diferente de la que formaba el cuerpo del sarcófago, y además rota por la parte central? ¿Se rellenó el sarcófago a toda prisa para que no se notase el desaguisado? Las fisuras habían sido rellenadas cuidadosamente con cemento y recubiertas de pintura para no contrastar con el resto de la tapa, por lo que no cabe ninguna duda de que el deterioro no se debía a alguna intromisión posterior. ¿Se les rompió a los obreros del rey y fueron ellos mismos quienes disimularon la ruptura apresuradamente porque ya se acercaba la hora de cerrar la tumba y no había tiempo de hallar un repuesto intacto? ¿Por qué tanta prisa?

¿O es que la pieza idónea a juego, también de cuarcita amarilla, no llegó a tiempo para el entierro y los responsables disimularon la chapuza con una manita de pintura amarilla sobre una superficie rosa rudamente tallada? Un misterio más de esta época. Y suma y sigue.

8.7. El último ramo de flores

La modestia de la tumba de Tutankhamón suele asombrar al visitante, perplejo después de visitar las amplias tumbas reales vecinas, y acaba llegando a la conclusión de que no corresponden a la amplitud y magnificencia que se podía esperar para un faraón. Desde luego, parece que fue improvisada y demasiado pequeña para todos los objetos que se habían acumulado para hacer agradable la estancia de Tut en el Más Allá y que no le faltase de nada. La cámara sepulcral era una habitación muy estrecha. Los cuatro sarcófagos ocupaban casi la totalidad de la cámara, y encajaban uno dentro de otro, a modo de cajas chinas y de forma un tanto chapucera.

Carter afirmó que el espacio que los separaba de las paredes era de apenas 60 centímetros, mientras que la cubierta llegaba casi hasta el techo. Es decir, que excavaron poquito y casi se quedan cortos para tapar las capillas funerarias, como si no les diese el presupuesto.

El estilo de las pinturas de las paredes es inferior también al de otras tumbas reales. Dos grandes escenas de pocos personajes y unos cuantos monos mal contados. El espacio era, es, mínimo. Y hubo que apilar y apretujar todos los objetos inicialmente preparados para el entierro del faraón. No cabía, al cerrar la última puerta, ni la cabeza de un alfiler en el espacio total de poco más de cien metros cuadrados y cuatro habitaciones. Casi un piso mediano actual. Como si Tutankhamón fuese un faraón de tercera división.

En noviembre de 2010, tras quince años de trabajo (cinco más que los diez que Carter empleó en vaciarla), el Griffith Institute de Oxford, que conserva las notas, fotografías y diarios de las cinco campañas de excavación de Howard Carter, financiadas por Lord Carnarvon en el Valle de los Reyes entre 1915 y 1922, culminó la creación de una extraordinaria base de datos con las fotografías y las fichas que el arqueólogo hizo de los 5398 objetos hallados en la tumba de Tutankhamón. Contados, clasificados y numerados, desde la célebre máscara de oro al más humilde y minúsculo colgante, trocito de vidrio o de lino.

Carter asignó los números del 1 al 620 a los 5398 objetos encontrados en la tumba (muchos de estos números son grupos de artículos): los números 1 a 3 eran objetos de fuera de la tumba y la escalera. El n° 4 era la primera puerta. Los números 5 al 12 procedían del pasaje descendente, y el 13 era la segunda puerta de entrada a la antecámara. Del 14 al 170 eran de la antecámara (el n° 28 era la tercera puerta a la cámara funeraria). El 171 era la puerta del cuarto al anexo, y los números 172 a 260 eran de la cámara funeraria (el n° 256 correspondía a la momia del rey). Los números 261 a 336 pertenecían al tesoro, y los números 337 a 620 eran del anexo.

Además de objetos de oro y muebles incrustados de maderas exóticas y piedras semipreciosas, la tumba contenía alimentos, comida para los espíritus del faraón o la momia «viva», porque sus principios vitales, que seguían existiendo con ella como base, debían comer en el Más Allá. Por eso se la proveyó de panes, pasteles de trigo y cebada, dátiles, uvas y almendras, espalda de buey y costillas de cordero condimentadas con especias y miel, y para beber treinta grandes jarras de vino tinto, el preferido de Tutankhamón y procedente de su propia bodega real.

Entre las armas había 46 arcos, desde uno infantil de 30 cm hasta otro de 1,8 metros de altura, mazas, bumerangs y cuchillos, algunos de hierro. También se encontraron seis carros, cuatro de ceremonia, de madera revestida con oro e incrustaciones de vidrio y los otros dos más ligeros que los anteriores, que debían ser para cazar. Para andar, el faraón, tullido, contaba con 130 bastones, todos diferentes entre sí, de ébano, marfil, plata y oro, entre ellos uno sencillo, una simple caña con bandas de oro con la inscripción «una caña que su majestad cortó con sus propias manos». Entre la escogida ropa de lienzo, que a veces sorprende por su finura, se hallaron más de cien taparrabos triangulares de lino, veintisiete pares de guantes y varios pares de sandalias de cuero adornadas con cuentas de oro y fayenza y muchas otras de papiro en diferentes estados de conservación. En la cámara funeraria, diez Temos mágicos para conducir la barca del faraón al Más Allá rodeaban las capillas doradas, y también un bello vaso de alabastro, puñales, dagas, cuatro jarras de vino tinto, unos guantes de fina piel, bordados en oro y un ramillete de flores. Tal vez la última ofrenda de la joven viuda desconsolada.

¿Se puede imaginar siquiera el dolor, la desesperación y el desamparo de la pobre viuda al dejar la tumba y pensar en su propio futuro?

Uno a uno, fueron saliendo los allegados. Unos tristes. Otros, como el mismo Ay, que se había hecho representar ya en una de las paredes con la corona de faraón, deseando salir a la luz a toda prisa y empezar a gobernar y casarse con la bella viuda, su nieta. Y sobre todo, pensar en cómo arreglaría el desaguisado que había montado su yerno Akhenatón y que todos los consejeros de Tutankhamón llevaban sus nueve años de reinado tratando de reconducir con la ayuda de los aviesos sacerdotes de Amón.

Seguro que, a su lado, también estaba Horemheb, el general intelectual que le sucedería, terminando la Dinastía XVIII. Horemheb también rumiaría en silencio sus propios planes para deshacerse del viejo Ay y subir al trono, aunque tuviera que casarse con la heredera, la princesa Mutnedjemet, que también lloraría en silencio.

8.8. La traición de la reina egipcia

Pero todos los hombres fuertes del momento afilaban sus uñas para ser los primeros en asir la más preciada presa del momento: la reina viuda, Dahamunzu, que, como ya hemos dicho, constituye otro misterio.

Si no llega a ser por las hazañas del rey hitita Subiluliuma, contadas por su hijo Mursil III, ni nos enteramos del intento de una reina viuda egipcia de buscarse un novio hitita. Las candidatas de lo que algunos llaman «la traición de la reina egipcia» (simple intento de supervivencia, posiblemente), pudieron ser Nefertiti, Meritatón o Ankhesenamón.

¿Quién escribió las cartas a Subiluliuma pidiendo un hijo suyo por esposo y luego pidiéndole que se diese prisa, y diciéndole que tenía miedo? Porque Dahamunzu es una forma de llamar a la Gran Esposa Real, ta hemet nesu, en egipcio mal pronunciado, lo que no da ninguna pista sobre la identidad de la reina.

Tampoco aclara mucho el nombre del faraón difunto, porque le llaman Niphururiya, que no es más que la pronunciación hitita del nombre de Nesut-Bity del faraón muerto y, puesto que el padre y el hijo se llamaban casi igual, cabe la posibilidad de que fuesen Akhenatón (Neferkheperura) o bien Tutankhamón (Nebkheperura). Como siempre en relación con esta época, solo se puede concluir que únicamente la aparición de nuevos datos podrán arrojar luz sobre este curioso asunto.

¿Quién era la reina que gemía, diciéndole en una de sus cartas a un rey hitita «jamás escogeré a uno de mi súbditos como esposo […] Tengo miedo»? ¿Le costó la muerte a Nefertiti este intento de pedir ayuda a Subiluliuma? ¿Revela esta carta el parentesco de la reina de Egipto con la familia real hitita? ¿Por qué pediría ayuda a un enemigo de su país? ¿Con qué súbdito no quería casarse ella o alguna de sus hijas? ¿De qué tenía miedo Dahamunzu?

Unas preguntas que se pueden contestar en parte observando lo que queda de la tumba de Tutankhamón y de su entierro. Por ejemplo, cómo y quién ofició el funeral. O quiénes están o no representados en las paredes de su tumba.

Todo ello, bien analizado, tal vez puede ofrecer, al menos, alguna clave que nos ayude a entender la situación de Egipto y el Próximo Oriente en estos momentos cruciales.

8.9. El funeral de Tutankhamón

Según Dorothea Arnold, la conservadora del Metropolitan Museum de Nueva York, unos materiales guardados en esta institución son los objetos sobrantes de la tumba de Tutankhamón (se ve que, ante el reducido espacio de la tumba, no hubo espacio para todo), y otros fueron utilizados durante el proceso de momificación y entierro del faraón y se escondieron o dejaron cerca. Los encontró en 1909 Theodore Davis, un abogado estadounidense y arqueólogo aficionado, cuando excavaba en el Valle de los Reyes, y acabó donándolos al Museo de Nueva York.

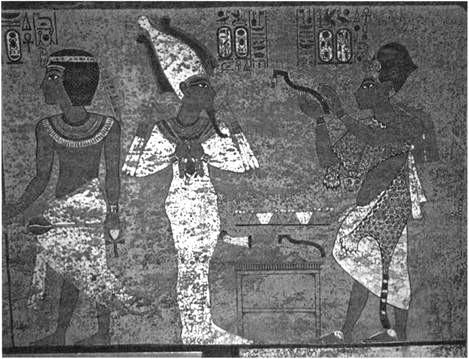

Con el título de El funeral de Tutankhamón, el museo neoyorquino presentó unos sesenta objetos de su propia colección, que fueron usados para el entierro del joven faraón, dos de cuyos momentos terrenales están representados en las paredes de la tumba: el traslado del sarcófago y la momia en una especie de trineo con baldaquino bordeado en la parte superior por un friso de cobras protectoras con el sol en la cabeza (uraei), tirado por nobles próximos al faraón y su familia y dos oficiales; y la ceremonia de la apertura de la boca, llevada a cabo por Ay, como sacerdote sem, encargado de los ritos funerarios, y ya con la corona khepresh azul de faraón sobre su cabeza, además de su nombre regio escrito bajo él para que no hubiese ninguna duda de que iba a ser faraón por toda la eternidad. Estas imágenes están representados en dos de las paredes de la cámara funeraria de la KV 62, (este y norte, respectivamente), una tumba que bien pudo, dada su modestia, ser un sepulcro privado readaptado a toda prisa para el entierro del joven rey.

Ay, como sacerdote sem, realiza la ceremonia de la apertura de la boca en la momia de Tutankhamón. Pintura mural en la KV 62.

En las paredes sur y oeste, diversos dioses acogen al faraón, mientras doce babuinos, las horas de la noche, le acompañan en la pared oeste y cuatro ladrillos mágicos, uno en cada pared (los cuatro puntos cardinales), añaden su protección a la momia del faraón. Con el detalle añadido de que el fondo de las paredes también es amarillo. Una vez más, el color dorado de la carne de los dioses, que lo hace inmortal.

Según la directora del Departamento de Egiptología de este museo neoyorquino, estos objetos muestran una «visión diferente del tesoro del faraón», porque, cuando se descubrieron, todavía «no se conocía nada sobre Tutankhamón, que era solo un nombre en una lista» y no se les dio a los restos el valor que han demostrado tener para conocer detalles de las ceremonias funerarias de los faraones egipcios.

Sin embargo, queda una pregunta sin respuesta acerca de este funeral: ¿por qué la viuda de Akhenatón no está representada en la tumba, y tampoco hay plañideras, ni nadie de su familia? Solo Ay.

¿Quizá ya la estaban vistiendo de novia para casarse con su anciano abuelo en cuanto él saliese tras ella de la tumba de Tutankhamón? ¿Y dónde está también Mutnedjemet, la ya princesa real, hija del nuevo faraón Ay? ¿Estaría vistiendo sus propias galas nupciales para su boda con Horemheb?

8.10. Basurero regio

La arqueóloga de Nueva York afirma que, en el momento del hallazgo de los objetos, «nadie entendió su importancia» y solo pasados unos años, al descubrirse la tumba de Tutankhamón, se comprendió el papel fundamental de estos materiales. Eran jarras, sábanas y vendas usadas durante el ritual funerario del faraón Tutankhamón, halladas en las cercanías de su tumba, que sería descubierta muchos años después.

Uno de los elementos más curiosos de la exposición son los restos de collares florales que comenzaron a utilizarse como signo de riqueza, alegría e inmortalidad durante el periodo de Amarna, anterior al reinado de Tutankhamón.

Uno de estos collares, igual a los que se conservan en el Museo de Nueva York, se colocó sobre el sarcófago de oro que cubría el cuerpo de Tutankhamón como símbolo de vida eterna y rejuvenecimiento, y así aparece representado en la pared de la tumba del rey. También es bastante seguro que Tutankhamón padeciese alguna enfermedad congénita y además tuviese antes de morir algunos huesos rotos, pues el pobre estaba hecho un Ecce Homo. Aunque no debió ser nada demasiado grave, porque, según los expertos, su muerte fue inesperada, ya que su tumba oficial estaba inacabada y fue enterrado en una más pequeña, seguramente destinada a otra persona.

Al menos todos estamos de acuerdo en que el reducido tamaño de la tumba es bastante extraño. ¡Lo que no es poco!

8.11. Vuelta a la ortodoxia

Una cabeza de piedra del joven faraón conservada en el Museo Metropolitano de Nueva York podría constituir una de las mejores pruebas que se conocen para demostrar la vuelta al culto de Amón durante su breve gobierno. La mano derecha del dios, de gran tamaño, toca con cariño y dulzura la corona azul de guerra del faraón, de un tamaño muy pequeño, simbolizando la investidura del joven por el poder del dios y su sometimiento a él. Se conocen también estatuas monumentales del dios Amón en Karnak con el rostro de Tutankhamón, según los cánones artísticos tradicionales, lejos ya del libre y estilizado estilo de Amarna, que se muestra además en la aparición de la imagen del faraón atacando a los enemigos, una escena que nunca se utilizó para Akhenatón, aunque sí para la reina Nefertiti, a la que se representó en su barca blandiendo una maza y golpeando a «prisioneras», tal como se aprecia en un bloque hallado en Hermópolis Magna. ¿Fue esculpida esa imagen cuando ella era ya la reina-faraón y gobernaba sola?

Para algunos expertos, esta es la mejor prueba del regreso al culto de Amón: el abandono de las idílicas escenas familiares y los motivos artísticos de Amarna, y la vuelta al estilo tradicional, con la iconografía fijada, y no la familiaridad que demuestran las pinturas del estilo Amarna: ¡Princesas comiendo patos nada menos! ¡El rey y la reina llorando y lamentándose y el faraón mal afeitado en unas «fotos» oficiales!

¡Hay que acabar cuanto antes con estas tonterías!, debieron rugir los enojados sacerdotes de Amón bajo los altos techos de la sala de columnas del templo de Karnak. Y dicho y hecho. Todo acabó en un momento. Murió la familia real de Amarna antes de lo que un gallo canta al amanecer. Pocas Dinastías después, los que mandaban en Egipto eran los faraones-sacerdotes de Amón. Fueron ellos quienes formaron la Dinastía XXII unos cuatrocientos años después de morir Tutakhamón. Por fin se habían apoderado del poder real.

8.12. Collares de flores y el faraón hippy

Lo de los collares y las flores de la momia de Tutankhamón sorprendió y emocionó en su momento a los serios egiptólogos, que pensaban que eso de ponerse flores y andar sin afeitar para los retratos oficiales era raro, raro. Aunque ya es hora de quitarse las ideas de que Akhenatón era un místico religioso visionario, creyente en un único dios y paz y amor al estilo hippy y comencemos a tratarle con un poco de cordura, respeto y seriedad.

Akhenatón seguía una política iniciada ya por su padre, que nada tiene que ver con que, en cierto momento, se le fuera la cabeza, tuviese una visión del Atón o consumiese sustancias estupefacientes.

No hay datos para seguir haciendo estas afirmaciones, tal como ocurrió hace unos años, entre otras cosas porque cada faraón utilizaba los fantasmas, los sueños, las visiones, los mandatos del dios pertinente de forma común y continuada, como cualquier rey o sacerdote con mando en plaza, Papas de Roma y santos incluidos han hecho siempre. Léase como ejemplo, si no, la Estela del Sueño de Tutmosis, una estela de granito de 3,6 metros de altura y quince toneladas de peso, mandada erigir entre las patas de la Esfinge de Gizeh por el faraón Tutmosis IV, también de la Dinastía XVIII en su primer año de reinado (alrededor del 1400 a. C.), no mucho antes de Akhenatón.

La parte superior de la Estela del Sueño muestra a Tutmosis IV realizando ofrendas y haciendo libaciones a la Esfinge, que los jeroglíficos identifican con Horemakhet (Horus en el Horizonte, la divinidad con la que los egipcios del Imperio Nuevo identificaban a esta gigantesca estatua de Kefrén). Después, comienza un texto (desgraciadamente no íntegro) que nos cuenta cómo un día de cacería, el aún príncipe Tutmosis se quedó dormido al lado de la Esfinge, que por entonces estaba medio cubierta por la arena del desierto, y tuvo un sueño. En él, la Esfinge se presentaba ante Tutmosis como una fusión de dioses solares y le pedía que retirase la arena que la cubría. A cambio, la Esfinge le prometía que algún día sería faraón. Dicho y hecho, el príncipe Tutmosis hizo caso a lo que la Esfinge le había pedido y finalmente esta cumplió su palabra y aquel joven príncipe se convirtió en el faraón Tutmosis IV. Efectivamente, las pruebas arqueológicas demuestran que Tutmosis IV fue el primero en realizar trabajos de restauración en la Gran Esfinge.

Evidentemente, lo del sueño fue, con toda seguridad, una invención, pero la Estela del Sueño le sirvió a Tutmosis para justificar su acceso al trono, ya que era un dios quien le había elegido y no se le podía llevar la contraria. Pero, lamentablemente, no se trataba de Amón, el dios dinástico del Imperio Nuevo, cuyo clero, desde el gran templo de Karnak, había alcanzado enormes cotas de poder político, económico y religioso:

Uno de aquellos días sucedió que el príncipe Tutmosis llegó de un viaje hacia la hora del mediodía. Tras tumbarse a la sombra de este gran dios, se sumió en un profundo sueño, en el que vio cómo tomaba posesión de él en el preciso momento en que el sol alcanzaba el cénit. A continuación, vio cómo la Majestad de este noble dios hablaba a través de su propia boca del mismo modo en que un padre se dirige a su hijo, y decía: «Mírame, obsérvame, Tutmosis, hijo mío. Soy tu padre Horemakhet-Khepri-Ra-Atum. Te daré el trono de la tierra de los vivientes y llevarás la Corona Blanca y la Corona Roja sobre el trono de Geb, el heredero. La tierra será tuya en toda su extensión, así como cuanto ilumina el ojo del Señor de Todo. Recibirás provisiones abundantes del interior de las Dos Tierras y de todos los países extranjeros, así como una vida larga en años. Mi rostro lleva fijándose en ti desde hace muchos años; mi corazón te pertenece, y tú me perteneces a mí. Fíjate: estoy destrozado y mi cuerpo está en ruinas. La arena del desierto sobre la que solía estar ahora me cubre casi por completo. He estado esperando para que puedas hacer lo que está en mi corazón, pues sé muy bien que tú eres mi hijo y protector. ¡Acércate, estoy contigo, yo soy tu guía!». Al finalizar el discurso, este príncipe miró fijamente, pues acababa de escuchar estas palabras del Señor de Todo. Después de entender las palabras de este dios, llevó el silencio a su corazón. A continuación, exclamó: «Venid, dirijámonos al templo de la población, donde tal vez dejen de lado las ofrendas a este dios. Nosotros le obsequiaremos con ganado y todo tipo de hortalizas, y dirigiremos nuestras oraciones a aquellos que nos precedieron».

Como se ve, el nombre del dios Amón de Tebas no aparece ni una sola vez en la Estela del Sueño, al menos no en la parte del texto que se ha conservado. El dios que le otorgó legítimamente el trono a Tutmosis IV fue Horemakhet-Khepri-Ra-Atum, una fusión-refrito de dioses solares, que habían visto que no se comían un colín frente a los sacerdotes de Amón y decidieron pasar al ataque «psicológico» primero y luego cortar cabezas. Económicas sobre todo. Es decir, a cambio de ayudar al ambicioso Tutmosis, este promovería el culto solar y llenaría los bolsillos de su sacerdocio, que, al fin y al cabo, era lo que buscaban.

Este fue, pues, el primer paso por parte de un faraón del Imperio Nuevo para contrarrestar el poder del clero de Amón en favor del clero de Ra de Heliópolis, tendencia que continuaría con su sucesor, Amenofis III, y culminaría con Akhenatón, que llegó a perseguir a Amón como si fuese el enemigo público número uno, y propició el culto de su dios particular, Atón, el disco solar, manifestación visible de Ra.

Así, se sabe que, a partir de Tutmosis IV, los puestos más importantes de la administración dejaron de estar ocupados por el clero de Amón, como por ejemplo los cargos de Visir del Alto Egipto y de Ministro de Hacienda, puestos que habían sido ocupados por sumos sacerdotes de Amón durante los reinados de Tutmosis III y Amenofis II.

¡Y, sin embargo, el mochuelo del cambio «herético» solo le cae a Akhenatón!

Lo cierto es que la religión de Akhenatón y el culto al sol hicieron hincapié en la creación de toda la naturaleza por la energía solar, el disco solar, no las modernas placas solares. En época de Amarna se puso de moda el uso de grandes collares de flores naturales, como las que, en algunos relieves y pinturas de la época, la reina Nefertiti ofrece a Akhenatón, lo que hizo que diversos estudiosos calificasen a la pareja de hippies, como si fuesen seguidores del movimiento contracultural nacido en los años 60 del pasado siglo XX en los Estados Unidos de América.

Algunos de estos collares, hallados en el escondite junto a los restos de funeral de Tutankhamón, no habían sido utilizados. Se sabe que en el antiguo Egipto se asociaban también a las momias como símbolo de renacimiento, rejuvenecimiento y vida eterna. Tal vez con el mismo significado, según algunos expertos, que los dos fetos hallados en la tumba de Tutankhamón. Con ellos entramos en la explicación de otro curioso fenómeno egipcio: los zombis o muertos vivientes en las tumbas, una curiosa costumbre.

8.13. ¿Fetos reales, sacrificios humanos y zombis?

En la época en que murió Tutankhamón, el viaje al Más Allá no se realizaba en solitario, al menos los ricos, porque a los pobres se los comían los cocodrilos o las hienas directamente.

Por lo general, los poderosos llevaban consigo toda una corte de servidores, utensilios y alimentos para tener allí adonde fuesen (si es que iban a algún sitio) una existencia descansada, relajada, regalada y de vagos totales.

En las primeras Dinastías egipcias, el faraón viajaba al Más Allá acompañado por un grupo de servidores sacrificados. Es decir, se hacían sacrificios humanos en el momento del entierro del rey, para que no estuviese solito, como demuestran los restos encontrados en las excavaciones en la necrópolis de los reyes de la Dinastía I en Abidos llevadas a cabo por Werner Kaiser y estudiadas por Kathryn Bard.

Únicamente en los enterramientos de reyes de la Dinastía I se han encontrado estos restos humanos. Hombres y mujeres jóvenes fueron sacrificados para acompañar y servir en el otro mundo al rey, como el faraón Dyer, al que acompaña el mayor número de restos humanos y animales: perros, leones, y otros animales, además de utensilios de cobre y cerámica, entre otras cosas, unos sacrificios que en la Mesopotamia protodinástica del III milenio a. C. se encontraron en el cementerio de la ciudad de Ur, acompañando a la reina Pu’abi. Y también, por ejemplo, en el Perú precolombino, junto al Señor de Sipán, por mencionar una cultura diferente y muy alejada de Egipto.

Parece que en algún momento se superó esta fase de matar a gente para que los reyes y nobles no estuviesen solos en el otro mundo. Y no existen datos de si por las buenas o por las malas, porque eso de que te maten así como así, sin más motivo que la soledad regia en la muerte, pues como que no apetece mucho. Alguien se rebelaría en algún momento dado contra esta tonta costumbre, o bien se darían cuenta de que era inviable económicamente sacrificar tanta mano de obra cada vez que moría un rey.

En cualquier caso, algo después de esta Dinastía I, algún listo debió pensar que, puesto que la ciencia ficción de que los muertos resucitan funcionaba, por qué no podían montarse otra ficción fabricando unas estatuillas para que sirviesen a los muertos en la tumba. Estas figurillas, que cobrarían vida mediante rituales mágicos, trabajarían, cantarían o harían cualquier otra labor que se les encomendase. Y así, se crearon auténticas fábricas de estas estatuillas, con el consiguiente negocio que esto supuso. Qué importaba si funcionaban o no. Total, ningún muerto iba a volver para decir que le habían timado.

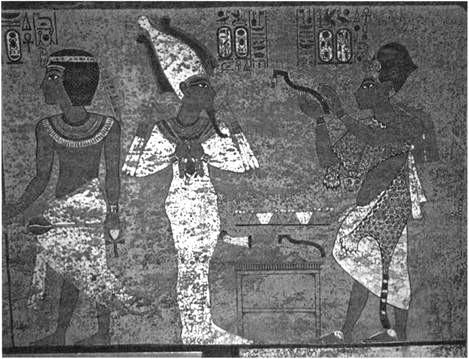

Así se debieron inventar los ushebtis, término egipcio que significa «los que responden», (mejor, «los que dan el callo y trabajan para ti»). Los ushebtis son pequeñas estatuillas que, en el Antiguo Egipto, se depositaban en la tumba del difunto. La mayoría estaban hechos de fayenza, madera o piedra, aunque los más valiosos se tallaban en lapislázuli. Su cometido en la religión y mitología egipcia era servir al difunto en el Aaru (el Paraíso de la mitología egipcia), distraerlo y acompañarlo. Los ejemplares conocidos más antiguos de estas estatuillas proceden de la tumba de Gua, un personaje que vivió en la zona de Bersha durante el Imperio Medio.

Pero no siempre se llamaron así estos pequeños zombis egipcios, sino que su nombre varió a medida que la lengua egipcia evolucionó, y se denominaron, sucesivamente, shabtis, shauabtis y ushebtis a partir del periodo tardío de Egipto. Y con este nombre se quedaron porque Egipto se acabó enseguida.

Un ushebtis de Tutankhamón

Por lo general, eran figuras con forma de momia, más o menos como el difunto. Otras veces, se representaban desvendadas y solían llevar instrumentos de trabajo, animales o un saco a la espalda. Más tarde se escribieron sobre los ushebtis textos mágicos, de los Textos de los Sarcófagos y, en épocas posteriores, llevaron escrito en la parte delantera el capítulo VI del Libro de los Muertos, un texto que, al ser recitado, los dotaba de vida y les permitía trabajar en lugar del difunto, que no daba un palo al agua. Ni en esta vida ni en la otra. El número de ushebtis depositados en las tumbas varió según la época e importancia del personaje, llegando a tener hasta 365 ushebtis, o más, correspondientes a cada día del año. En la tumba del faraón Tutankhamón había más de 400, y ya en la Baja Época llegaron en algunos casos a más de un millar.

Pero en la tumba de Tutankhamón había algo más que cientos de ushebtis. ¡Había también dos fetos humanos!

Tutankhamón y su esposa Ankhesenamón debieron tener dos hijas que nacieron muertas, pues en la tumba del rey se encontraron dentro de un féretro otros dos féretros más pequeños que contenían dos fetos femeninos, uno de cinco meses de gestación y otro que, o bien nació muerto o debió morir al nacer, aunque algún investigador afirma que los bebés podían ser gemelas, a pesar de su diferencia de tamaño, mientras que para otro podrían tratarse de sacrificios humanos o de un rito relacionado con el renacimiento del faraón.

Prácticamente desaparecidos o inexistentes casi todos los ushebtis de la tumba real de Amarna, en la actualidad solo conocemos un ushebti de la Gran Esposa Real de Akhenatón, realizado en alabastro egipcio y hallado en esta tumba de Amarna. Algunos especulan con la posibilidad de que el ajuar funerario de Nefertiti se hubiese reutilizado en el enterramiento del faraón Tutankhamón. Muestra de ello sería el aspecto de algunas piezas encontradas en la tumba del faraón con aspecto de gobernante femenina. Y lo más curioso: también cosas con el nombre de Smenkhara. ¿Sería Nefertiti con un nuevo nombre?

La costumbre de utilizar ushebtis estuvo tan arraigada en el antiguo Egipto que lograron sobrevivir al periodo de Amarna conservando la inscripción con el nombre del Atón:

¡Qué respires los dulces soplos del viento del norte que salen del cielo bajo la mano del Disco Viviente! Vivificación por los rayos del Disco, salud del cuerpo renovada sin cesar, capacidad de salir de la tumba a la luz del día en compañía del Disco solar.

8.14. Osiris, dios egipcio patrón de las conservas

En esencia, la momificación de Tutankhamón no fue diferente que la de cualquier egipcio de poder económico razonable. Así debía ser para que sus numerosísimos principios vitales pudieran volver a recibir ofrendas y sobrevivir durante toda la eternidad. Porque, para las creencias egipcias, el ser humano estaba compuesto por, al menos, nueve elementos, la mayoría inmateriales, de manera que las personas no se morían del todo, sino que se «descomponían», dejaban el cuerpo material para que le hiciesen todas las perrerías inimaginables y seguían principios inmortales de las formas más variadas, ya que unos eran negros, otros brillaban, otros volaban, otros ascendían a las estrellas y, más que un funeral, el acto de la muerte debía ser parecido a una mascletá de las fallas de Valencia, si alguien con poderes captaba estos principios. Los nombres de estos nueve principios eran: Khat, Ib, Ka, Ba, Khu, Sekhem, Sah, Ren y Khaibit.

Así, la tumba pasaba a ser el hogar eterno del Ka, del que el cuerpo material conservado como una momia sería su morada para la eternidad. Y, por si acaso desaparecía este cuerpo material, las estatuas del difunto estaban presentes en todas las tumbas, garantizando su existencia mediante recursos mágicos. Por lo tanto, lo de morir eternamente era casi imposible para aquella civilización, porque, quien más, quien menos, todo el mundo conservaba algo de algún difunto amiguete, o familiar, para adornar algún rincón del salón. Además, como las figurillas de Tutankhamón eran de oro, todo el mundo las quería, lo que aumentaba las posibilidades de garantizar la inmortalidad. Un buen negocio para sacerdotes, embalsamadores y escultores.

Las pinturas funerarias y los textos de las tumbas no solo servían para recordar los buenos momentos de la vida de los difuntos, sino también para «revivir mágicamente» de aquella manera que más les gustase. Este es el motivo principal del arte funerario egipcio y la razón por la cual siempre se representaba a los muertos jóvenes y guapos.

Los egipcios, sin duda, inventaron el Photoshop y la propaganda de la cirugía estética, todos jóvenes, sanos, guapos y delgados, porque, si los recordaban así, así pasarían la eternidad. Y, sobre todo, con sirvientes, comida y riquezas, que tras pagar funerales, conservas y Photoshop, poco dinero de verdad debía quedarle a los vivos, que en cuanto el abuelito se descuidaba le robaban lo que había ahorrado para la eternidad. Así pues, la muerte era un buen negocio para los pobres, que intervenían en su sofisticada conservación eterna.

Pero, en realidad, en esto de la momificación, los egipcios aprendieron de la naturaleza misma, porque no olvidemos que, mucho antes del descubrimiento de los métodos de momificación, el clima y la arena de Egipto se encargaban de ello de manera natural, porque lo que hicieron las diversas técnicas, más que conservar, fue destrozar los pobres cuerpos. La prueba es la momia de Tutankhamón, hecha migajas por culpa de ungüentos, perfumes y «cuidados» para que no se estropease el muchacho.

Al pobrecillo le aplicaron el «tercer grado» en lo que se denominaba «proceso de momificación», con los pasos siguientes: primero se extraía el cerebro por la nariz del cuerpo, ya inanimado, utilizando un gancho de metal. Luego, con un cuchillo ritual se abría el costado izquierdo del cuerpo y se extraía el hígado, los pulmones, los intestinos y el estómago, que son las vísceras que más rápido se estropean. Estos órganos internos se embalsamaban por separado y se guardaban en unos recipientes llamados canopos, cuyas tapas mostraban imágenes de diversos dioses.

Para secar la piel con natrón, los embalsamadores seguían un proceso que duraba aproximadamente cuarenta días, tras los cuales el cuerpo, ya sin los citados órganos, era lavado y frotado con un aceite especial que impedía que la piel perdiera su textura. Luego lo rellenaban con serrín, lino y arena. Hecho esto, se cerraba la incisión inicial mediante la aplicación de una placa con la figura del Ojo de Horus.

Así preparado, el cuerpo se envolvía con unos 147 metros de vendas de lino previamente untadas con un material especial, que pegaba y endurecía la tela. La ceremonia estaba presidida por la imagen del dios de la muerte Anubis, y sobre la momia se colocaba una máscara con la «foto» de la cara del difunto cuando vivía. Y finalmente utilizaban lo que llamaban Azuela de Upuaut, con la cual le abrían la boca a la momia para que pudiera digerir el alimento específico y necesario para el largo, peligroso y desconocido viaje hacia la eternidad.

El cuerpo físico era protegido por amuletos y textos religiosos, aguardando en su tumba la visita de su ba y su ka preservados hasta que llegara su resurrección.

Para que tuviese lugar este proceso de conversión en inmortal del difunto de todas las formas y maneras posibles, los órganos internos fácilmente accesibles del faraón, como páncreas o riñones y tal vez algo del hígado (el de Tutankhamón apareció momificado en un pequeño sarcófago, aparte de los órganos principales conservados en los vasos canopos), fueron extraídos del cuerpo y tratados por separado y enterrados con él, pero el corazón, como era costumbre, siguió en su lugar, y sus funciones se enriquecieron con un amuleto especial con la figura del pájaro Bennu.

8.15. ¡Qué destrozo de momia!

Trece sucesivas capas de fino lino envolvían la momia del rey-niño. Y entre los pliegues de estas vendas se encontraron hasta 143 joyas y amuletos-joya. Su finalidad era proteger la transformación del faraón muerto en un ser inmortal. Sobre el rostro, la máscara que cubría su cabeza, un pectoral de oro con el dios protector Horus, el halcón, colgado al cuello y, en la cadera derecha, un cuchillo de oro con la hoja de hierro. El primer estudio de la momia reveló que el rey medía 1,63 metros de altura, aunque más tarde se ha llegado a suponer que medía en realidad 1,80 metros. Es decir, era un guapo y alto mozo en la flor de la vida, que gustaba disfrutarla lo más posible. Pero la momia estaba destrozada totalmente. Es una pena contemplar manos enjoyadas por un lado, en una bandeja. Otra bandeja con la cabeza cubierta con un casquete de lino finísimo bordado con motivos de cobras y bordado también el cartucho del nombre del Atón, como si el joven rey hubiese practicado en secreto su creencia en el Disco solar y quisieran él o su joven esposa, o quienes lo momificaron, que su antiguo dios lo protegiese en la intimidad de la muerte, dándole la esperanza eterna en la inmortalidad. A escondidas. Un secreto final que emocionó a sus modernos descubridores.

8.16. El mechero del rey

Entre los objetos curiosos que había en la tumba del joven rey, destaca la madera para hacer fuego que tenía trazas de haber sido usada.

Una persona que sale de caza no puede ir desarmada. Lleva su arco, sus flechas, la merienda, agua o vino o las dos cosas, una brújula (que no había entonces) y un mechero o una caja de cerillas (que sí había en época de Tutankhamón y desde que el ser humano dominó el fuego en la lejana Prehistoria).

Tutankhamón llevó a la tumba su rudimentario equipo para hacer fuego, que se producía haciendo girar rápidamente un palo sobre un agujero hecho en una pieza de madera que permanecía fija. La rotación se conseguía con un arco que se mecía hacia delante y hacia atrás, según Carter, habiendo atado su correa alrededor del mango del taladro en el que iba el palo de hacer fuego.

Pero el equipo del rey tenía un pequeño truco: un poquito de resina «animaba» la incipiente chispa, que no era cuestión de que al faraón le atacase un león por no tener una hoguera encendida y sus despistados criados que le habían perdido en el pedregoso desierto no le habían podido encontrar antes que la fiera.

No. Si Tut se perdía, el mechero podía asegurarle la supervivencia haciendo con él fuego que le calentase del frío del desierto, como si un faraón se perdiese tan fácilmente. Aunque, tal vez, se perdió y se cayó del carro y por eso se quedó cojo y no fue la polio lo que le causó la cojera. O le pillaron sus asesinos en el desierto porque se perdió y le hirieron o espantaron a los caballos o los espantó una alimaña salvaje.

El caso es que Tutankhamón llevaba mechero. Lo demás sigue siendo imaginación.

8.17. Hierro en la tumba del rey

Uno de los más llamativos de los objetos hallados sobre la momia del faraón fue tal vez un amuleto Urs, en forma de corona, situado bajo una almohadilla y que rodeaba la cabeza del muchacho. Era de un metal distinto a todo lo que había en Egipto: hierro. Aunque no fue este el único hierro que se encontró con la momia, ya que aparecieron también pequeños objetos con mango de madera de este material, como juguetes para trabajar la madera. Y, junto al faldellín real, una daga de hierro enfundada en un escarabeo de oro. Y otro objeto más de hierro, en este caso en el tórax: un Ojo de Horus.

Este metal era aún muy extraño en Egipto en esta época, aunque ya se conocía en Anatolia. Las armas de hierro empleadas por los hititas, más resistentes que el bronce usado en Egipto, no parecen ser empleadas por el pueblo egipcio hasta tiempos muy posteriores. Así, este puñal de hierro descubierto en la tumba de Tutankhamón es más un objeto de lujo que un arma de combate, y pudo llegar al rey como regalo de prestigio desde la corte de un rey extranjero, hitita o sirio.

Más caro que el oro, el empleo del hierro estaba aún muy poco extendido. Debemos considerar estos objetos como un verdadero tesoro para esta época y es muy curiosa (quizá la palabra debería ser extraña) la perfecta conservación de la daga, cuya textura es parecida al acero. Pero, además, había en la tumba otro extraño material, tal vez procedente del espacio exterior: un valioso amuleto para hacer inmortal al rey niño.

8.18. Una extraña gema

En 1996, el mineralogista italiano Vincenzo de Michele observó una gema muy rara de color amarillo verdoso en uno de los colgantes ceremoniales hallados sobre la momia de Tutankhamón: un extraño escarabeo alado de un material «extraño», en su opinión.

La gema resultó ser un vidrio de inusual pureza y de una fecha muy antigua, bastante anterior a la primera Dinastía egipcia. La pieza fue sometida a una serie de investigaciones, y se determinó que el escarabeo central de dicho pectoral, que sujeta la barca solar en cuyos extremos van dos cobras y en el centro un Ojo de Horus, era de un tipo de vidrio extremadamente duro, formado por 98% de sílice, similar a la de las tectitas (del griego tektos, fundido, a veces escrito tektita), trozos de vidrio natural, de algunos centímetros o milímetros de tamaño que, según la mayoría de los científicos, se formaron por el impacto de grandes meteoritos contra la superficie de la Tierra. Las tectitas fueron halladas en 1932 por una expedición al mando del británico Patrick A. Clayton en una franja de 150 kilómetros de largo en un aislado paraje del desierto libio. Se supone que su origen pudo ser un fenómeno de fusión de origen desconocido, tal vez meteórico, según el Arkansas Center for Space & Planetary Sciences.

El austriaco Christian Koeberl estableció que el vidrio de estas tectitas se había formado a una temperatura tan alta que solo había una explicación para ello: el impacto de un meteorito contra la Tierra. Sin embargo, no hay signos de que, como consecuencia de un posible impacto, se haya producido un cráter en las inmediaciones, ni siquiera en las imágenes por satélite. Por su parte, el geofísico estadounidense John Wasson sugirió que lo produjo una explosión aérea de mucha más energía que una bomba nuclear; unas 10 000 veces más potente. Una combustión aérea semejante pudo haber generado el calor necesario para transformar en vidrio la arena de ese sector del desierto del Sáhara. Este material es conocido como VDL (Vidrio del Desierto de Libia), llamado también «Vidrio del Desierto», un vidrio de sílice verde-amarillo, encontrado en la superficie del desierto entre las dunas gigantes del Gran Mar de Arena en el sudoeste de Egipto, cerca del mayor campo de cráteres de meteoritos del mundo.

El descubrimiento tuvo lugar al sur de la meseta de Jilf al Kebir, cerca de la frontera con Libia, por un equipo de expertos franco-egipcios. El hallazgo y la investigación fueron dirigidos por un astrónomo del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia.

El escarabeo del pectoral de Tutankhamón es muy hermoso, entre translúcido y transparente, parecido a una gema amarillo-verdosa; vidrio natural de alto contenido en sílice procedente del desierto libio, clasificado por la mayoría de expertos del estudio de meteoritos dentro del grupo de los curiosos vidrios naturales conocidos como tectitas.

En relación a los otros grupos de tectitas, el vidrio del desierto libio muestra un notable número de atributos únicos: menor índice refractivo (1.4616), menor gravedad específica (2.21), máximo contenido en sílice (98%), máximo de partículas de lechatelierita cuarzo fundido, máximo contenido de agua (0.064%), máximo de viscosidad (casi seis veces más alta que las australitas a la misma temperatura), color amarillo verdoso y tipos de burbujas (el 100% de las burbujas incluidas son lenticulares o irregulares).

Al parecer, el objeto que produjo este vidrio podría haber sido un asteroide y, según algunos investigadores, el impacto habría dado lugar a diversas creencias en dioses y diosas protectoras y destructoras en diversas civilizaciones contemporáneas, o incluso al Ojo del Sol egipcio, relacionado con la diosa leona Sekhmet, la Diosa Lejana que da nombre a la reina Nefertiti, «La bella (diosa) que viene de lejos». Ella, como Mut, era la diosa de la ciudad de Tebas, a la que Tutankhamón devolvió su importancia al subir al trono, reintegrándole la capitalidad de Egipto. ¿Podría tratarse de un talismán especial hecho de un vidrio meteórico especialmente relacionado con la leyenda de la Diosa Lejana?

Pero no todo el mundo está de acuerdo con el origen en el espacio exterior de este vidrio, como algunos estudiosos afirman. Otros rechazan la tradicional «teoría de impacto terrestre», aunque solo sea porque en las tectitas no se ha encontrado ningún gas noble cosmogónico, producido por rayos cósmicos. Esto excluye un largo viaje en el espacio que sería necesario si las tectitas no fuesen terrestres. Se puede decir entonces que, aunque sí fue «externo» el calor enorme que fundió la materia que había en la Tierra y la convirtió en un precioso vidrio, no es «extraterrestre» en su totalidad.

Pero al menos es raro, que es de lo que se trata. Y por lo tanto, debió ser caro. Muy caro. Y muy preciado. Y mágico. Como el hierro. Caro y mágico. Aptos y apropiados ambos en aquel tiempo solo para un faraón y su «mágica resurrección».

8.19. Las aladas diosas de la muerte

Las diosas aladas protegían el sarcófago exterior de Tutankhamón, los ataúdes interiores y las capillas reales. Una capilla de madera dorada contenía los sarcófagos del rey, de 3,30 m x 5 m x 2,73 m. Dentro de la capilla había otras cuatro. Y en los ángulos de otra capilla, y talladas en altorrelieve, se hallaban las deidades funerarias: Isis, Nephtys, Neith y Selkit con los brazos extendidos. En esta urna se depositaron los vasos canopos que contenían los órganos internos momificados del faraón. En ocasiones, estas diosas estaban acompañadas por dioses como Horus, el halcón sagrado, que extiende sus alas para proteger el sueño eterno del faraón. Una protección mágica cuya fuerza secreta, unida a los paños que cubrían las capillas, debía pesar en el ánimo del equipo de excavadores. Así recordaba el momento Howard Carter en su diario:

Creo que en aquel momento ni siquiera queríamos romper el sello, ya que un sentimiento de intrusión había caído pesadamente sobre nosotros al abrir las puertas, aumentado posiblemente por la situación casi hiriente de un paño mortuorio de lino, decorado con rosetas doradas, que colgaba en el interior de la capilla.

La segunda capilla estaba cubierta por un manto amarillo sobre el que se habían aplicado margaritas de bronce dorado.

La primera de las capillas tiene una forma similar al pabellón usado en la fiesta Sed. Estaba decorada alternativamente con motivos de nudos tyet y pilares djed (símbolos de Isis y Osiris, respectivamente), que resaltan sobre el fondo incrustado de cerámica azul brillante. La segunda y la tercera capilla tienen forma de Per Wer, sepulturas predinásticas típicas del Alto Egipto, mientras que la cuarta capilla tiene forma de Per Un, sepulcros predinásticos típicos del Bajo Egipto.

Curiosamente, también guardan un misterio. Porque se supone que la segunda (y también quizá la tercera capilla dorada) fueron reutilizadas, ya que formaban parte del ya varias veces citado ajuar funerario del misterioso y cuestionado rey Ankheperura Neferneferuaten, es decir, Smenkhara, el efímero predecesor de Tutankhamón, al igual que otros objetos de la tumba.

Y para más misterio e impacto, hay que añadir que, en la segunda de las capillas, uno de los componentes originales del nombre escrito en los cartuchos grabados en ella era, según Carter, «-atón».

Es decir: mezcla de cultos, mezcla de faraones, precipitación, chapuzas, desorden en el entierro de Tutankhamón.

Escena de caza de Tutankhamón en compañía de su esposa.

Parece que hay gato encerrado, un misterio que nadie acaba de explicar de forma absolutamente convincente.

8.20. Flores y calendario

Basándose en el análisis de las flores que acompañaban a la momia, J. Van Dijk afirma que Tutankhamón murió a finales de agosto y fue enterrado a principios de noviembre. P. E. Newberry, en el apéndice 2 de la versión española del libro de Howard Carter sobre Tutankhamón, se refiere a la costumbre egipcia de que las flores acompañasen a los faraones y a su familia al Más Allá, formando parte de su ajuar funerario y los adornos de la momia, como sucedió con Ahmosis, Amenofis I y Ramsés II, o la guirnalda de la princesa Nesikhensu, hecha con hojas de sauce, amapolas y centaurea, una especie de alcachofa con flores azules como sombrero en la punta, todas ellas magníficamente conservadas y que, sin duda, obedecían a un claro propósito: proporcionarle al difunto la inmortalidad por medio de la magia.

Pero hay otra opinión, como no podía ser de otra forma. A partir también de las flores halladas, Newberry determinó que Tutankhamón fue enterrado entre mediados de marzo y finales de abril, época en que florecen en Egipto. Es decir, varios meses antes de la fecha propuesta por Van Dick. Si Newberry está en lo cierto, Tutankhamón debió morir aproximadamente a principios de enero.

Una pequeña corona de hojas de olivo, loto azul y también centaurea depressa, sostenida por una base de tallos de papiro, llamada «Corona de la Victoria», estaba sobre su frente, ajustando el blanco sudario. Una fórmula mágica del Libro de los Muertos (XIX) la consagraba al colocarla sobre la cabeza de la momia, al tiempo que se quemaba incienso, indicando su justificación ante el tribunal de Osiris y la victoria sobre los enemigos que querían impedir su resurrección con el dios. La fórmula comienza de este modo:

Tu padre Atum ciñó tu frente con esta hermosa corona de la Victoria. Y al igual que viven las almas de los dioses, vive tú eternamente.

El loto azul emerge del Nilo y se abre al amanecer orientado hacia el este, luciendo en el centro un amarillo oro intenso fijado contra los pétalos azules, lo que, para el pueblo egipcio, era una imitación del cielo que saludaría el sol, lanzando, al mismo tiempo, un suave y dulce perfume. Con la oscuridad, el loto vuelve a cerrarse y a hundirse en las aguas del Nilo. El proceso se repetiría de nuevo al día siguiente, por lo que se relacionó esta flor con el nacimiento del sol y el renacimiento. El loto azul se comporta al contrario que el loto blanco, que abre sus flores al ponerse el sol. Las hojas de olivo estaban dispuestas en bandas por medio de dos tiras de cogollo de papiro, con hojas alternadas una sobre otra, dispuestas de tal modo que una tenía el haz hacia arriba y la otra el envés, lo que ofrecía un gran efecto, al estar una hoja mate al lado de otra plateada, unidas a los colores azules de las flores.

Sobre el pecho del segundo féretro antropomorfo había también una guirnalda-pectoral hecha con cuatro tiras dispuestas en semicírculo. La primera y segunda tiras se componían de hojas de olivo (Olea europaea, L.) y centaurea (Centaurea depressa, M. Bieb.). La tercera era de hojas de sauce (Salix safsaf, Forsk.), centaurea y pétalos de nenúfar azul. La última de las tiras, la que estaba más abajo, era de hojas de olivo, centaurea y pétalos de apio silvestre (Apium graveolens, L.). Al hacer esta corona se habían doblado las hojas de sauce alrededor de estrechas tiras de cogollo de papiro, sirviendo de base a las centaureas, los pétalos de nenúfar y las ramitas de apio silvestre entrelazadas. Ofrendas de amor doliente, quizá, con las que Ankhesenamón se despidió de su joven esposo.

8.21. Las uvas del demonio

Sobre el tercer féretro apareció un collar de flores de nueve tiras, compuesto de hojas, flores, bayas y frutos de varias plantas y cuentas de vidrio azul, dispuestas en nueve tiras y pegadas a una hoja semicircular de papiro. Es un tipo muy raro, que solo se conoce por ejemplares del reinado de Tutankhamón, y es muy interesante porque muestra las verdaderas hojas, flores y frutos copiados en los collares de cuentas de fayenza de la segunda mitad de la Dinastía XVIII.

Las tres primeras tiras de este collar y la séptima eran parecidas. Se componían de cuentas o lentejuelas de vidrio azul y bayas de solano leñoso o «uvas del diablo» (Solanum dulcamara, L.), una planta muy venenosa. Las bayas, tóxicas para los seres humanos y el ganado, pero no para los pájaros, colgaban de finas tiras de hojas de palmera datilera. Las lentejuelas y las bayas estaban agrupadas alternativamente, de veinte a veinticinco lentejuelas por cada cuatro bayas.

La cuarta tira era de hojas de sauce y de una planta no identificada, dispuestas alternativamente y sirviendo de base para los pétalos de nenúfar o loto azul. Estaban atadas por medio de tiras de papiro que pasaban por encima y debajo de las hojas, manteniéndolas unidas. La quinta tira consistía en bayas de solano que colgaban de una franja de hojas de palmera datilera. La sexta tira se componía de las hojas de una planta no identificada todavía, flores de centaurea y de Picris coronopifolia, Asch, o «botón de oro», con once frutos de mandrágora (Mandragora officinalis, L.), colocados a intervalos regulares. Los frutos de mandrágora estaban cortados por la mitad, habiéndose quitado los cálices, e iban cosidos al collar. La séptima tira era igual a las tres primeras. La octava se componía de hojas de olivo y de una planta no identificada dispuesta alternativamente. La novena tira, que quedaba en la parte exterior del collar, estaba hecha con las hojas de la misma planta no identificada usada en las tiras sexta y octava, junto con flores de centaurea. Otras de las especies que aparecían sobre la momia y los sarcófagos fueron el apio silvestre (Apium graveolens, L.) con el que se tejieron las coronas. Y con hojas de olivo (Olea europaea, L.) se hizo la «Corona de Justificación» que prescribe el Libro de los Muertos.

8.22. La manzana del amor

En la tumba de Tutankhamón fueron hallados en total once frutos de mandrágora, planta cuyo nombre significa «pequeño hombre», porque su raíz tiene la forma de un hombre y a veces posee una ramificación que podría representar el sexo masculino. Es la llamada «manzana del amor» citada por el Génesis (30, 14) y el Cantar de los Cantares (7, 14): «Las mandrágoras exhalan su perfume, los mejores frutos están a nuestro alcance: los nuevos y los añejos, amado mío, los he guardado para ti». La mandrágora se empleaba en la Antigüedad como afrodisíaco.

Se trata de una planta de la familia de las solanáceas semejante a la belladona. Crece en las regiones cálidas y es una raíz tuberosa, cubierta de pelos. Sus hojas ovales son de color violeta o azul oscuro. Sus frutos, bayas blancas o rojas, son gruesos como huevos de pájaro y sus flores son blancas, ligeramente teñidas de púrpura. El fruto es parecido a una manzana pequeña y exhala un olor fétido. Nace en lugares con poca luz. En la Antigüedad y la Edad Media, la mandrágora se usaba como anestésico. En las prácticas mágicas se utilizaba comúnmente como amuleto o como ingrediente en los hechizos de amor. Según las leyendas medievales, la mandrágora nace espontáneamente bajo el patíbulo de un condenado a muerte en la horca, generada por la última gota de su esperma. Los árabes la consideraban un excitante muy potente que podía llegar a provocar la locura. Se creía que la planta tenía características humanas, porque sus raíces parecían dos piernas, y corrían historias que contaban que gritaba lamentándose cuando la arrancaban de la tierra, pudiendo enloquecer a las personas; por eso, se solía arrancar atando un perro a la planta.

Esa es también la razón por la que los árabes la llaman tuffah-el-jinn («manzana de los diablos»). También se usó como narcótico. El uso de esta planta está frecuentemente difundido para filtros amorosos. El vino aromatizado con canela, nuez moscada y corteza de cerdo, unido a esta raíz, tiene resultados extraordinarios. En efecto, esta planta tiene el don de hacer viriles a todos los hombres. También para hacer que una mujer se vuelva amorosa bastaría envolver en una prenda que le pertenezca una pizca de raíz de esta planta.

Por estas flores halladas en la tumba real, Newberry determinó que Tutankhamón fue enterrado entre mediados de marzo y finales de abril, época en la que florecen en Egipto dichas especies florales.

8.23. Un rey cabezón, y tal vez segoviano

Una vez abierto el tercer sarcófago de oro puro de Tutankhamón, apareció la momia del rey envuelta en vendas de lino. La cabeza estaba cubierta por una máscara que era (se supone) algo muy parecido al retrato exacto del rey en vida.

El 11 de noviembre de 1923, a las 9.45 de la mañana, el Dr. Douglas E. Derry, Profesor de Anatomía de la Universidad de El Cairo, ayudado por el Dr. Saleh Bey Hamdi, de Alejandría, dieron comienzo a la autopsia de la ya destrozada y despiezada momia. Con ellos estaban Carter, el fotógrafo Harry Burton, que fue tomando placas de cada momento importante del acontecimiento, a la manera de notario gráfico; Alfred Lucas y varios invitados más, egipcios y europeos.

A causa de los ungüentos aplicados durante la momificación, las vendas de lino estaban tan frágiles y destrozadas en el momento mismo del descubrimiento, que hubo que extender una capa de parafina líquida sobre ellas para preservarlas de la desintegración total. Derry escribió más tarde:

Tal vez debo justificarme por haber examinado a Tutankhamón.

Muchos consideran que nuestra intervención es una profanación y que hubiéramos debido dejar en paz al joven rey.

La verdad es que «al burro muerto, la cebada al rabo», pero podían dejarle un poco en paz.

Con todos estos estudios se han descubierto al menos dos cosas curiosas. La primera, que el rey era cabezón, de cráneo grande en comparación con el de Akhenatón. De hecho, es extraño que no se hable ya de «macrocefalia». La segunda, es otra circunstancia curiosa: por el análisis de ADN se sabe que el joven faraón pertenecía a una etnia del occidente de Europa, con lo cual las especulaciones se multiplican. Tutankhamón era indoeuropeo, sí. De Irlanda, o bien arévaco, un pueblo prerromano extendido por el centro de la Península Ibérica.

¿Fueron a Egipto los pre-arévacos segovianos o vinieron familiares de Tutankhamón a la Península e Irlanda después de la destrucción de Amarna y se asentaron en esas zonas? Esa es la cuestión que habrá que plantearse en los próximos congresos, al margen de especulaciones divertidas. Tal vez las antepasadas de la mamá de Tutankhamón procediesen de Segovia o de Logroño.

¿Y por qué no? En mi novela El Sol Negro, describí a Nefertiti como una mujer pelirroja y con ojos azules. Como Maureen O’Hara más o menos. Y Tiyi y ella se inventaban la amplia y alta corona para esconder sus melenas rojas, color maldito en Egipto, porque era el color del dios rojo del desierto, Seth, el asesino de Osiris.

Una vez más, la imaginación puede coincidir con la verdad. El tiempo lo dirá. «E se non è vero, è ben trovato».

8.24. El faraón cojo

Una tomografía computarizada (TC) de su maltrecho cuerpo momificado de 3300 años de antigüedad del faraón revela que Tutankhamón se había malherido una pierna poco antes de su muerte alrededor de los 19 años. A partir de estas imágenes, se ha llegado a la conclusión de que, probablemente, Tutankhamón murió de una pierna mal herida, complicada por infección de la malaria severa, con base en una muestra de ADN que acaba de publicar los resultados del análisis y la TC. «A pesar de que la ruptura en sí misma no habría sido mortal, la infección por malaria podría haber puesto en peligro la vida del faraón». De hecho, los cerca de 130 bastones que se encuentran entre los fabulosos tesoros del Rey Tut apoyarían la teoría de que pudo haber necesitado un bastón para caminar.

Tutankhamón medía aproximadamente 1,70 metros de altura. No hay evidencia de desnutrición asociada a su muerte. Tutankhamón, el faraón más conocido del antiguo Egipto, ha desconcertado a los científicos desde que el arqueólogo británico Howard Carter descubrió la momia, la tumba y el tesoro embalado en 1922 en el Valle de los Reyes. Solo se conocen unos pocos hechos acerca de su vida. Tutankhamón, «la imagen viva de Amón», ascendió al trono en 1335 a. C., a la edad de nueve años, y reinó hasta su muerte en 1325 a. C., con 19 años. Él fue un faraón de la Dinastía XVIII, probablemente la más famosa de las familias reales egipcias. Antes de la TC, los arqueólogos habían abierto la tumba de Tutankhamón en 1968, cuando el científico británico Ronald Harrison tomó una serie de rayos-X. Las radiografías revelaron un fragmento de hueso en su cráneo, lo que provocó especulaciones sobre si el niño faraón fue asesinado por un golpe en la cabeza. Sin embargo, la TC reveló que los fragmentos no se rompieron a causa de una lesión sufrida antes de la muerte, sino durante el proceso de embalsamamiento. Quizá incluso hubiese sido el equipo de Carter el responsable de esas fracturas, pues se emplearon herramientas afiladas para quitar la máscara funeraria.