Pueda respirar el aire que sale de tu boca.

Pueda contemplar tu belleza cada día, que es mi oración.

Pueda oír tu dulce voz en el viento del norte.

Pueda mi cuerpo crecer lleno de vida por tu amor.

Inscripción en el sarcófago de Akhenatón

6.1. ¿Faraón y Drag queen?

El término «reinona» o Drag queen se refiere a un hombre que se viste y actúa exageradamente como una mujer, de forma provocativa para dar un efecto más cómico, dramático o satírico. Se trata de una forma de transformismo con fines primordialmente teatrales o de entretenimiento en espectáculos públicos. ¿Y qué mayor espectáculo público pudo ser en el antiguo Egipto que un cartel publicitario con la figura del faraón Akhenatón-mujer, un hombre con caderas y pechos femeninos, sin sexo?

¿Era aquel ser, divino para sus súbditos, un personaje excéntrico, un soñador, un hombre cruel, malvado, pederasta, obseso sexual o romántico, hippie o el más normal del mundo? Es posible que el pueblo egipcio no tuviese una opinión muy clara sobre este asunto.

Después de muchos años de imaginar bellas escenas de amor a la luz de la luna entre la bella Nefertiti y Akhenatón-Amenofis IV, extrañamente representado a veces como hombre y a veces como mujer, normal o deforme y atormentado por visiones y sueños divinos, los descubrimientos de las estatuas del faraón mujer o de la existencia de una esposa secundaria, aunque muy importante de Akhenatón, llamada Kiya, echaron un jarro de agua fría sobre las imaginaciones y bellas ilusiones de los aficionados al Antiguo Egipto y la aureola místicoromántica con que se había rodeado la corte de Akhenatón. El ídolo soñador y hippie se rompió, como el tiempo fragmentó los adobes de la Ciudad del Sol. Y sus trozos dispersos recuerdan ahora tristes historias de luchas familiares por el poder, llantos de niñas casadas con su padre en la más tierna infancia y, sobre todo, el dolor de una familia real por las extrañas muertes de parto de sus miembros femeninos, al menos una, si no fueron tres las fallecidas en estas dolorosas circunstancias. Otras mujeres reales de la época se esfumaron en la nada del olvido. O vivieron con nombres masculinos, como veremos, por lo que el misterio o misterios continuados de esta extraña época se multiplican, con el problema añadido del travestismo onomástico y físico de reyes y reinas.

Akhenatón, es evidente, fue representado con cuerpo de reinona, como una extraña mujer. Y ataviado de reinona se fue a la eternidad, porque el sarcófago sin rostro descubierto en la KV 55, que dicen que fue suyo, lleva peluca de señora.

Buscada o no tal continuación «tipo señora» del viaje vital en el mundo de los muertos, muchos atribuyen a este faraón el «invento» del monoteísmo, aunque esté rodeado de las figuras de numerosos dioses, porque parece ser que, anclados a piñón fijo los egiptólogos aficionados en que este faraón era monoteísta, ya no se sabe ni contar. ¿O es que la palabra «monoteísmo» ya no significa «un dios», por aquello del cambio semántico moderno? En las escenas de Amarna se ven claramente varios dioses.

El Atón o Disco (1) + Akhenatón (1) + Nefertiti (1) + Wadjet, la cobra (1) + Nekhebet, el buitre (1) + tropecientas mil imágenes de dioses más que coexisten en época de Amarna = 5 + tropecientos mil no es igual a uno, sino a numerosos dioses en Egipto, es decir, politeísmo, como siempre.

Esta cuestión del pretendido monoteísmo empieza a ser preocupante, pero está claro que muchos dioses no es un monoteísmo. Ni siquiera henoteísmo (adorar a un dios sobre muchos), porque, curiosamente, el Atón era uno y trino + más la pareja real, en la que tanto Akhenatón como Nefertiti eran dioses.

Total, un lío que multiplican quienes, no sé por qué extraña razón, se empeñan en seguir propalando que Akhenatón es Moisés. Otros aseguran que no murió en Egipto, sino que emigró a Israel, previo paso por el Sinaí y el milagro de las aguas del mar Rojo y el maná, o que Akhenatón se casó con Tutankhamón, que era mujer, o incluso que Akhenatón cambió de género y reinó como mujer. Total, puestos a imaginar, solo falta decir que se vino a las fallas de Valencia o que está enterrado en el sur de Francia, como María Magdalena.

6.2. Influencia babilonia en Amarna

El faraón-travesti rodeó su nueva ciudad de Akhetatón con lo que se denomina «Estelas de Frontera», esculpidas entre el quinto y el octavo año de su reinado.

¿Qué pretendía Akhenatón con estas estelas? Quizá, rodear la ciudad en un cartucho o círculo mágico, suponen algunos investigadores, como la elipse que rodea el nombre del faraón, que guarda y protege mágicamente su esencia, es decir, su nombre, origen y esencia del ser real que lo porta. Por eso, se utilizó también el cartucho para rodear el nombre del Atón. Porque dicho límite mágico no solo rodea, sino que también preserva, delimita, y, desde un punto de vista mágico, hace inexpugnable a lo encerrado en él. Eterno. Esas estelas de Amarna delimitan con un cerco mágico «la ciudad vibrante y viva» que creó el faraón con su magia real, el poder de su voz, derivado del poder divino del que él mismo emana. Y para preservar las estelas y con ellas la ciudad, eternamente, Akhenatón dejó grabadas en ellas sus propias palabras. Eternas. Inmutables. Energía divina pura. Al descifrarse la escritura egipcia y leerse los textos, la voz que las lee repite las palabras del faraón, activando así una energía sagrada que la vuelve a hacer existir a través de una máquina del tiempo.

¡La ciudad mágica del Sol volvía a la existencia por la magia de la palabra de Akhenatón escrita en las estelas que la rodean! Porque la palabra mágica es palabra de poder. Y el mundo existió cuando Dios lo nombró, bien fuese Yahvé o Toth. Se activó la «energía» existencial. El Big Bang divino. La gran pila. El modelo científico que trata de explicar el origen del Universo y su desarrollo posterior a partir de una singularidad espacio-temporal ya lo habían inventado los antiguos, solo que el nombre era diferente: «El dios habló», se dice. Y surgió todo lo creado. En Egipto y en Israel.

Técnicamente, el Big Bang moderno se basa en una colección de soluciones de las ecuaciones de la relatividad general, llamadas «Métrica de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker». El término Big Bang se utiliza tanto para referirse específicamente al momento en el que se inició la expansión observable del Universo (cuantificada en la ley de Hubble), como en un sentido más general para referirse al paradigma cosmológico que explica el origen y la evolución del mismo. Una explicación demasiado complicada que la simplicidad egipcia y hebrea solucionó con solo una palabra mágica y una prolongada acción que Yahvé completó en seis días.

6.3. Las fronteras mágicas y las estelas kudurru

Las primeras estelas de frontera fueron descubiertas por el jesuita Claude Sicard en el yacimiento de el-Amarna en 1714, tras diversos trabajos llevados a cabo por arqueólogos más o menos aficionados. Las quince estelas que quedan in situ se identifican mediante una letra del alfabeto, un sistema de ordenación inventado por el egiptólogo Flinders Petrie, quien, de este modo, las hizo «existir».

De ellas, tres, las estelas A, B y F, se encuentran en la orilla occidental del Nilo, mientras en el lado oriental se encuentran las otras doce, llamadas sucesivamente J, K, L, M, N, P, Q, R, S, U, V y X. El grupo K, L, X fue erigido en el año quinto de reinado, y las restantes (A, B, F en el oeste, y J, M, N, P, Q, R, S, U y V en el este) son del año sexto.

En los textos escritos en estas estelas se explica por qué la ciudad fue construida en honor de Atón, y se describe el diseño inicial previsto de la ciudad y sus medidas. Algunas de las escenas grabadas en ellas representan a Akhenatón y su familia adorando a Atón. Lamentablemente, muchas de estas estelas de roca tallada que marcaron los límites exactos de la ciudad de Akhetatón (Horizonte de Atón) se encuentran ahora en un lamentable estado de destrucción y abandono, debido a causas naturales, como la erosión o el débil tipo de roca en que se tallaron. Por eso, su grado de conservación es diferente. Así, mientras la Estela P fue volada en 1906, la Estela A está todavía bien conservada y su acceso es fácil para los arqueólogos y los turistas que quieran llegar hasta ella.

Las estelas X, M, K, en los límites norte y sur de las colinas de la ciudad, en la orilla este del río, están muy dañadas. La fecha que figura al principio de los textos es difícil de leer, quizá el año 6 del reinado de Akhenatón, y las tres tienen la misma inscripción, con la dedicación de la ciudad al Atón. De las otras once estelas, la mejor preservada es la Estela S, y todas llevan la misma inscripción, comenzando con el año 6 del faraón, lo que proporciona una demarcación muy exacta de los límites de la ciudad, que se extendía por el oeste hasta los campos que debían ser la fuente principal de alimentos para la ciudad.

La inscripción repetida especifica que el rey nunca volvería a pasar los límites o fronteras de la ciudad mágica, lo que algunos investigadores interpretaron como una especie de juramento de que Akhenatón nunca saldría de su nueva ciudad. Pero el caso es que Akhenatón continuó viajando por el país, y por eso se supone, más bien, que era la palabra mágica del faraón la que mantenía dicha «permanencia eterna real», aunque Akhenatón no estuviese en la ciudad físicamente.

Sin embargo, la energía prometida en aquellas estelas debió acabarse pronto, porque en el año 8 del reinado de Akhenatón se añadió una nueva inscripción, renovando la dedicación inicial de la ciudad por el rey al sol-rey. Por si acaso se había pasado el efecto mágico de la primera, había que «recargar las pilas». La fecha de la fundación de la ciudad mágica marcaría la vida y la muerte de sus habitantes. Encerrada y protegida dentro de los límites mágicos, la ciudad era también un templo de vida y muerte, matriz primordial y tumba sagrada fijada para toda la eternidad, cuyos límites mágicos el faraón y su familia se comprometían a no traspasar.

Al estudiar estas estelas de frontera de Akhetatón, no podemos evitar establecer cierto paralelismo con unos monumentos similares que existían en Mesopotamia: las estelas kudurru (en acadio «límite»), unas piedras que se erigían para constatar la donación de terrenos en beneficio de una comunidad o un personaje importante. Las estelas kudurru babilónicas eran varias cosas a la vez. En primer lugar, eran mojones oficiales de piedra que delimitaban las propiedades concedidas por el rey de Babilonia a diversos personajes de su país, por diversas circunstancias. A veces, en la piedra se representaban las figuras de ambos, rey y beneficiario. En segundo lugar, eran documentos jurídicos, ya que llevaban incisos los documentos de donación y los nombres y cargos de los magistrados y el rey, los propietarios, sus cargos, etc., mientras que el documento oficial en otro material, tablilla de barro posiblemente, se guardaba en el archivo correspondiente. Asimismo, eran documentos religiosos y mágicos, protegidos por los dioses que figuran grabados en ellos, pues contenían las palabras de las fórmulas religiosas y las maldiciones contra quienes osasen violar las fronteras que delimitaban.

Akhenatón conocía perfectamente las estelas kudurru, y las adaptó al estilo egipcio, a lo grande. Y se hizo representar en sus estelas kudurru de Amarna, pero vestido de mujer o acompañado de las mujeres de su familia que complementaban su divinidad, encerrado en una mágica frontera, protegido por su disco solar, el joven faraón andrógino con Nefertiti complemento al lado, muestra una vez más de la influencia extranjera de su culto preferido: el de la diosa sol de Arinna y los sacerdotes vestidos de mujer de los ritos frigios a Cibeles, la diosa siria. Así, estas enormes estelas kudurru o mojones mágicos delimitarían la ciudad de sus sueños, consagrando para la eternidad, jurídicamente, la dedicación escrita en ella al disco solar, dueño y señor de la nueva tierra concedida por el faraón que todos activarían eternamente con su sagrada presencia, que nada ni nadie debía borrar ni dañar.

Pero hay más. Porque también su culto al sol pudo ser extranjero en Egipto. Si no babilonio, al menos sirio o hitita. Y su caracterización femenina podría ser propia del sacerdote castrado de la Gran Madre Cibeles, llamada Kubaba en Anatolia. Imposible saber todo lo que Akhenatón y su familia aprendieron en sus viajes por Siria, con sus parientes de Anatolia, los hititas y los babilonios de Mesopotamia, o en la inmensidad del harén del faraón egipcio, poblado por cientos de mujeres hititas, sirias, mitannias, babilonias, con sus dioses, sus costumbres, sus servidores, hechiceros, parientes, cocineros, palafreneros, conocidos, embajadores y sacerdotes, magos y brujas incluidos.

6.4. La ciudad del Horizonte de Atón

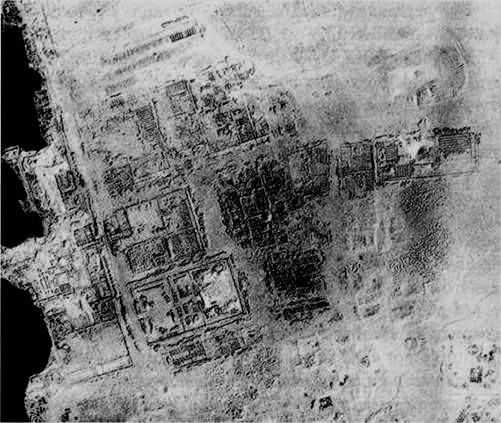

Para su dios, Atón, Amenofis IV creó la ciudad llamada Akhetatón, «El Horizonte de Atón», en la actual el-Amarna, en el Egipto Medio. La corte y la administración central se trasladaron allí, y la antigua capital, Tebas, y su dios, quedaron relegados a un segundo plano, tanto económico como político y religioso.

La Ciudad del Horizonte de Atón estaba dividida fundamentalmente en seis sectores básicos, comunicados entre sí por una gran Vía Procesional o Camino Real, de 42 metros de ancho. La ciudad, que en realidad era una unión de sectores separados entre sí, estaba formada por los siguientes barrios:

Ciudad norte. Era la residencia de la familia real y sus allegados. Allí se encontraba el Palacio Norte, vivienda particular de Nefertiti en algún momento y, además, los puertos comerciales, aduanas y almacenes de la ciudad.

Ciudad central. Aquí se encontraba el complejo administrativo, diplomático y religioso de la nueva capital, donde se realizaban todas las funciones de gobierno, administración y culto. Sus edificios principales eran el Gran Templo de Atón y el Palacio Real oficial, flanqueado por los barrios norte y sur, donde vivía el resto de la población de Akhetatón.

Sector Sur. Allí se encontraban los bellos templos llamados «Maru», entre ellos uno, cuyo nombre completo era Pa Maru en pa atón o «El palacio mirador de Atón», cuya función parece ser servir como lugar de descanso y también de recogimiento religioso. En uno de estos palacios vivía la esposa secundaria llamada Kiya.

Necrópolis. Existieron dos lugares para el eterno descanso de los nobles: las Necrópolis Norte y Sur. Entre ellas, la tumba real, a la que se llegaba a través de un wadi (río estacional) orientado hacia oriente (al contrario que en el resto de Egipto, que se enterraba a sus muertos hacia occidente, el lugar por donde desaparece el sol diariamente, la mansión de los muertos).

Poblado de los trabajadores. Igual que en Deir el-Medina, la ciudad de los obreros de la necrópolis de Tebas, también en Amarna había una serie de casas en las que vivían los trabajadores de las necrópolis.

El Rey anunciaba en los textos escritos en la ciudad que excavaría allí tumbas para la familia real, aunque en realidad solo fue una, y también para el toro sagrado de Heliópolis, con lo que vinculaba su nueva capital con la ciudad del sol del norte de Egipto. Asimismo, habría también sepulcros para los sacerdotes de Atón.

La construcción de una nueva ciudad no era algo impensable en Egipto, pero sí algo extraordinario en aquellos tiempos que no iban muy bien ni política ni económicamente. Tampoco era extraño cambiar de capital, lo que se hizo varias veces durante la larga historia egipcia, pero nunca antes o, al menos, desde hacía muchísimos siglos, se había construido una ciudad desde cero. Más tarde, Ramsés II construiría Pi-Ramsés en el Delta oriental, pero ahora era un gasto que Egipto apenas se podía permitir, porque, aunque el oro aún afluía abundantemente a las arcas de los faraones, ya desde los últimos años de Amenofis III Egipto no estaba en su mejor momento, debido a la política de «regalos» que llevó a cabo para mantener las alianzas asiáticas («mándame chicas guapas para mi harén», decía en alguna carta suya que se ha conservado, y devolvía el favor con oro), y debido también a las ricas ofrendas que había realizado al templo de Karnak para tener tranquilos y ricos a los sacerdotes de Amón.

A pesar de los gastos de su papá, Amenofis IV se empeñó y, como era el jefe, comenzó a construir su nueva capital, y se llevó hasta allí a los trabajadores de Tebas, dejando la ciudad sin obreros, para fastidio de los sacerdotes de Amón, que perdieron mano de obra barata y los impuestos que de ellos y el comercio recibían, además del chollo de las comisiones y las limosnas al santuario de los innumerables fieles del dios, que ahora seguían la nueva moda y también habían cambiado de dios y de ciudad.

En el año octavo de Akhenatón se paralizaron definitivamente las obras tebanas por falta de mano de obra, ya que este había trasladado casi todos los obreros de Tebas a Akhetatón para acabarla cuanto antes. La velocidad de la construcción afectó a la calidad de los edificios, ya que apenas se usó la piedra, ni siquiera para los templos. En su lugar, se usaron ladrillos sobre los que se hacían los grabados coloristas (estos ladrillos, de unos 60 × 60 cm se denominan talatats) que embellecerían la ciudad. A juzgar por los restos encontrados, Akhetatón debió ser magnífica, hermosa, radiante a los rayos de su dios sol, convirtiendo un desierto en vergel, regado por las aguas de canales y estanques, y unas amplias avenidas, diseñadas ortogonalmente (como siglos después en Grecia), que darían esplendor a la nueva y efímera capital egipcia.

6.5. El dios uno y trino

El título completo del dios de Akhenatón era «El Ra Horus que se regocija en el horizonte, en su Nombre de Luz que se manifiesta en el Disco (o Atón)», título que aparece en muchas de las estelas que delimitan la nueva capital del rey Akhenatón, llamada Akhetatón, la moderna el-Amarna, abreviada en Amarna para simplificar.

Atón, en egipcio jtn, era originalmente en la antigua mitología egipcia, el disco solar, y un aspecto visible de Ra, y solía ser representado como un disco del que salían rayos terminados en manos. El título abreviado de la divinidad sería Ra-Horus-Aten o solo Aten en numerosos textos, con lo que parecería que se trataba de un solo dios, en lugar de tres. De ahí el famoso e inventado monoteísmo que Freud se sacó de la manga para justificar el posible origen del monoteísmo hebraico. Sin embargo, cuando un egipcio se refería a Atón, entendía que era uno (Atón) y trino (Ra-Horus-Atón), algo que los cristianos entendemos perfectamente por la Santísima Trinidad: un solo Dios verdadero, pero tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así, Atón-3 dioses, para entendernos, era la síntesis de dioses antiguos, vistos de una forma «moderna».

Una de las características de dos de estos dioses, Ra y Horus, consistía en que eran parte de un «todo», aunque el dios resultante de esa suma también era considerado como poseedor simultáneamente de características masculinas y femeninas, ya que toda creación emanaba del «dios-suma» y era creado por él. Además, era un dios «faraón», porque su nombre se escribía dentro de un cartucho, solo utilizado para el supremo jefe político de Egipto, rompiendo también una tradición antigua de tener a los dioses por un lado y a los faraones por otro. El Atón aparece ya en los Textos de las Pirámides, y también en el Papiro de Sinuhé, donde el faraón difunto es descrito al renacer como un dios en el cielo, unido al Disco solar, saliendo su cuerpo divino de su Creador.

En resumen: un dios que es faraón y un faraón que es el dios Sol, de donde se deducía que lo mismo daba adorar a uno u otro. «Adora al Sol, que soy yo, y conmigo renaces y, puesto que soy hombre y mujer a la vez, mi esposa es una diosa-Sol». Así pues, Akhenatón y su reina Nefertiti eran ambos manifestaciones del dios Sol, tanto en forma masculina como femenina. Curiosamente, entre los hititas, el Sol es señora: la diosa Sol de Arinna. ¿Casualidad, o es que, quizá, había hititas-indoeuropeos en Egipto desde la época de los hicsos y resulta que los sirios y sus cultos solares influyeron sobre los egipcios?

Desde un punto de vista político, intuimos que, al sumar todas estas características de los dioses Horus, Ra, etc., el faraón estaría probablemente metiendo en un mismo cesto un contrapeso al poder de los que daban culto a Amón. ¿Se trató de una centralización en el faraón y su esposa, de los poderes políticos y divinos para oponerse al creciente poder de los sacerdotes de Amón, que querían mandar más que el propio faraón?

Ra-Horus, llamado más corrientemente Ra-Harakhtes («Ra, que es Horus de los dos horizontes»), es una síntesis de otros dos dioses, que se atestiguan desde muy temprano en las creencias egipcias. Este Horus, dios halcón solar, fue identificado con Ra, el Sol, y su viaje diario desde el horizonte oriental al occidental. En Egipto lo tienen facilísimo para orientar una ciudad de este a oeste: solo hay que ver que el Nilo va hacia un lado y que el sol lo cruza todos los días. Si se mira hacia ese lado norte que va el río, el sol pasa por encima de él. El lado de la vida queda a la derecha (este), y el de la muerte a la izquierda (oeste).

En realidad, Ra-Harakhtes fue más un título o manifestación que un dios compuesto. Lo que se pretendía era vincular Harakhtes a Ra, como un aspecto de Horus al amanecer. Se ha sugerido que Ra-Harakhtes se refiere simplemente al recorrido del sol, de horizonte a horizonte, como Ra, o que es un aspecto del dios Ra como símbolo de esperanza y renacimiento. Esto fue alentado probablemente porque Ra y Horus estaban vinculados al sol y al faraón. Durante la época de Amarna, esta síntesis fue considerada una invisible fuente de energía, de la que el disco solar, el Atón, fue la manifestación visible como un dios-suma de Ra-Horus-Atón. Sin embargo, el verdadero cambio consistió en el abandono de algunos dioses, especialmente de Amón.

Como recuerda M. Lichtheim, el sincretismo se aprecia perfectamente en el Gran Himno al Atón, donde Ra-Harakhtes, Shu y Atón se mezclan en el dios de Akhenatón. El origen de este dios combinado Ra-Harakhtes como aspecto visible del dios Atum-Ra.

Generalmente, se atribuye esta revolución cultural y religiosa únicamente a Akhenatón, pero parece que él no hizo más que seguir una tendencia surgida durante el reinado de su padre Amenofis III, uno de cuyos epítetos era «Radiación de Atón» y que ya había propiciado dicho culto. El egiptólogo Nicolás Grimal defiende la existencia más que evidente de una «solarización» de los principales dioses ya bajo este rey y que el culto exclusivo al disco solar en época de su hijo sería únicamente una evolución lógica del proceso iniciado desde varios reinados antes por los faraones de la Dinastía XVIII.

El Atón era, como divinidad, totalmente diferente y opuesto a Amón. Sus santuarios eran abiertos, no oscuros como los del dios carnero de Tebas, cuyo epíteto más famoso es «El Oculto». Así pues, se enfrentaban dos teologías o concepciones totalmente opuestas: luz solar en templos abiertos (Atón), frente a oscuridad en templos cerrados (Amón).

En el culto a Atón, el faraón no solo era su Sumo Sacerdote, sino también su profeta y el que hablaba con él, además de un dios, emanación del Atón (igual que lo era la reina Nefertiti, forma femenina de Atón. Ya se ha dicho arriba que el dios era andrógino, o sea, hombre-mujer), por lo que es evidente que no se puede hablar de monoteísmo o culto a un solo dios, puesto que, además de la trinidad citada, con Akhenatón harían cuatro dioses y con Nefertiti cinco. Durante el periodo de Amarna se respetaron casi todos los cultos a los innumerables dioses egipcios, como Maat, la justicia; Wadjet, la diosa cobra protectora de los faraones y garante de su poder; y Nekhbet, la diosa buitre de su corona real, compañera de la cobra, aunque se persiguió a algunas divinidades típicamente egipcias, como Hapy, el dios Nilo, y al mismo Osiris, a los que, sin embargo, el pueblo llano siguió adorando con fervor, esperando tal vez, sabio y viejo, a que las nuevas y extrañas modas pasasen, y las locuras y veleidades del joven gobernante desapareciesen pronto, barridas por el viento del desierto, para volver a disfrutar con ponderación, calma y mesura, del tradicional orden cósmico que los antiguos dioses garantizaban a sus fieles desde hacía muchísimas generaciones. Todo protegido por el viejo dios Aker. O Ruty, los dos leones. Otros dos dioses más en Akhetatón para evidenciar que Akhenatón no fue monoteísta.

6.6. El himno al Atón y el Aker o Ruty

Sustos y modas aparte, el mejor documento que se conserva de esta época es el Himno al Atón, grabado sobre las paredes de algunas tumbas de el-Amarna. Borrados los faraones de este tiempo de las listas reales, la huella de la época de Amarna se conservará durante toda la época Ramésida (Dinastía XIX) y en cierto modo la religión egipcia posterior fue influida por este culto, que acercó a los dioses y a los hombres, aunque sin llegar al pretendido monoteísmo del Atón que, como ya hemos dicho, fue una invención de Sigmund Freud en su intento por hallar un origen lógico al monoteísmo judío.

Los primeros intentos de Akhenatón de rendir culto a Atón tuvieron lugar en Tebas, el antiguo centro del culto de Amón. Luego fundó para su dios la citada ciudad-templo de Akhetatón, «Horizonte de Atón», algo considerado por muchos como un acto muy valiente, aunque seguro que su mamá y sus consejeros estaban detrás de la decisión y algo ganaban, porque debían tener negocios en Siria y Hatti. Así, con la arrogancia y la ilusión de la juventud, Akhenatón puso en evidencia a los problemáticos sacerdotes de Amón, que se opusieron a los planes del rey porque fastidiaban su boyante economía. El momento se narra tal vez en uno de los textos escritos en una de las estelas fronterizas de la nueva ciudad:

Fue algo peor que lo que habían oído cualquiera de los reyes que hubieron asumido alguna vez la blanca corona [del Alto Egipto].

Este «algo» no se especifica, pero se puede suponer que, tal vez, temiendo por su propia vida y la de su familia ante la amenaza de los sicarios de Amón, o quizá porque buscaba un territorio donde no se hubiese adorado hasta entonces a ningún dios, Akhenatón se dirigió hacia el norte. Y eligió un lugar semicircular, protegido por una cadena de montañas al oeste, dividida en dos partes por un valle. Por entre ellas, el sol salía y sale cada día. Dos cumbres en forma de león cerrando el semicírculo por el norte y por el sur le señalaron el lugar y vio tal vez en su imaginación (dice en una de las estelas de demarcación que lo soñó), la figura de Aker o Ruty.

Esta antigua divinidad llamada Aker, dios del horizonte en la mitología egipcia, era representada como una franja de tierra bajo la que sale un disco solar entre dos cumbres sostenidas por los lomos de dos leones contrapuestos, que a veces son sustituidos por una franja de tierra con cabeza humana y brazos en los extremos. Durante el Imperio Nuevo, Aker fue el guardián de las dos puertas de la Duat, la oriental y la occidental, de ahí la imagen de los dos leones contrapuestos que simbolizan la entrada y salida del Más Allá, del pasado y el futuro. Es el dios que abre las puertas entre la tierra y la Duat, para que pase la barca solar de Ra. Aker abriría también las puertas para que entrase el faraón en la Duat, tal como se narra en el llamado Libro de Aker. En cuanto a sus epítetos, se le denominó el «Guardián de los secretos que están en la Duat», como responsable de su custodia. Además, Aker era a menudo llamado Ruty, el término egipcio que significaba «dos leones». Entre ellos aparecería a menudo el jeroglífico para el horizonte, que era la línea bajo la que el disco solar salía entre dos montañas. Los leones fueron representados a veces como leopardos, con puntos, lo que ha llevado a algunos investigadores a pensar en alguna especie extinta de león. Puesto que el horizonte era donde la noche se convertía en día, Aker fue usado para guardar la entrada y la salida al mundo terrenal, abriendo las puertas para que el sol pasase a través de ellas durante la noche. Como protector, se decía que el difunto tenía que solicitar a Aker que le abriese el Más Allá. Pese a ser uno de los dioses principales de la más antigua religión egipcia, Aker no tenía ningún templo, aunque fue conectado con los conceptos más primitivos de las antiguas energías de la tierra. Su imagen se usó a menudo como amuleto y suele aparecer en los denominados «marfiles mágicos» del Imperio Medio. Era también considerado guardián de los niños y de la familia, y se creía que protegía también contra las picaduras o mordeduras de algunos animales venenosos.

Ruty era denominado «El del león y la leona»; doble león divino adorado en Leontópolis. Asimilado a Shu y Tefnut en el mito heliopolitano, su cometido era el de vigilar las ofrendas de los muertos. Ruty es una personificación del lugar de donde surgió el sol; su imagen sustituye a veces a la del horizonte y su nombre sirvió también como epíteto de Atum como padre de Shu y Tefnut. Era también el guardián del santuario de la corona real que se colocaba al difunto para que pudiera circular por los caminos del cielo. Su morada era el signo de Leo. Se representaba a Ruty como un busto doble de león, o como dos felinos adosados. En los Textos de las Pirámides aparece estrechamente unido a Aker, guardián de la puerta del Mundo Inferior.

Así pues, la nueva ciudad era, según su ubicación, un lugar mágico, protegido por estelas o mojones mágicos (similares a las estelas kudurru de los casitas), por donde se entraba y salía al mundo de los muertos. No era solo el capricho de un faraón, sino el resumen vivo de toda una cosmovisión, una teología solar que, partiendo de los antiguos cultos de Heliópolis, trascendió tiempo y espacio y renació tras siglos de oscuridad por el deseo del nuevo faraón, que posiblemente se formó en su más tierna infancia entre los sacerdotes del sol en el Delta. Debemos recordar además a su familia mitannia y siria, y sus herederos y herederas de las reinas hiscsas y los hititas mercenarios que vivían en la corte del faraón y las princesas del harén real y sus numerosos séquitos y sus dioses-sol femeninos, como la diosa Sol de Arinna adorada en Hatti, en Anatolia. Su padre Amenofis III había sido adepto a esta religión. Coronado siendo todavía un niño, probablemente a una edad entre los seis y los doce años, Amenofis IV-Akhenatón fue educado y dirigido en su infancia por su madre, la reina mitannia Mutemuja, posiblemente hija del rey Artatama I y una de las primeras princesas de Mitanni enviadas a la corte egipcia como muestras de la alianza entre ambos Estados amigos. Mutemuja estaría ayudada por sus propios partidarios y amigos, cuidando del joven faraón y del gobierno del país por medio de un consejo de regencia.

En resumen, no todo era tan lineal ni tan autóctono e inmutable en las tierras del Nilo como se suponía hasta hace pocos años. Las numerosas influencias foráneas rondaban y modificaban el país desde hacía siglos, y en él dejaron su huella los artistas minoicos que necesitaban trabajar y exponer sus ideas, y los arquitectos diseñaron los cambios y modernizaron las viejas construcciones, y los albañiles y fontaneros hicieron baños y duchas y cañerías para llevar a las nuevas mansiones de los ricos egipcios, embajadores, comerciantes y militares de los ejércitos del faraón, las comodidades que ya conocían por sus viajes a Canaán o Creta.

La nueva moda mediterránea estaba servida. Y la riqueza para comprarla, arrebatada a los sacerdotes de Amón, también. Solo faltaba algún joven decidido, soñador, emprendedor y resuelto que se atreviese. Y ese fue Amenofis, el cuarto de este nombre, al que secundaron y ayudaron las mujeres de su familia, tanto su madre como sus hermanas y, sobre todo, su esposa principal, que fue parte del plan preconcebido y soñado por el joven rey, sus consejeros, sacerdotes, administradores, familiares y artistas.

Lógicamente, los sacerdotes, comerciantes y funcionarios enriquecidos por el culto al dios Amón y ahora desposeídos de todos sus privilegios, rumiaban, en la sombra, su venganza.

6.7. El cambio de capital no era algo nuevo en Egipto

En la larga historia de Egipto, Amenofis IV no fue el primero que abandonó la antigua capital y se buscó una nueva. Había sucedido al menos una vez antes, con Amenemhat I, el fundador de la Dinastía XII, unos seiscientos años antes de la época de Amarna. Amenemhat había sido el visir del último faraón de la Dinastía XI, Mentuhotep IV, y sus ejércitos emprendieron campañas en el sur, hasta la segunda catarata del Nilo, y en el Cercano Oriente. En su época también se restablecieron las relaciones diplomáticas con Biblos y los gobernantes del área del mar Egeo. Preocupado y deseando apartarse de los elementos hostiles al poder que acababa de obtener, decidió establecer una nueva capital en Itjtauy, en el oasis del Fayum, cerca de la ciudad de Menfis. Aquella aventura duró poco, pero fue un periodo muy significativo de la historia de Egipto. Amenemhat fue asesinado, momento que se relata en el conocido Papiro de Sinuhé, que no tiene nada que ver con la novela homónima de Mika Waltari. Curiosamente, este faraón fue el que tomó como dios dinástico al oscuro Amón el Oculto. Fue, además, uno de los primeros faraones que formó su nombre de Hijo de Ra con el nombre de este dios: «Amón es el Primero», Amenemhat.

Por su parte, Akhenatón, al dejar Tebas en manos de los poderosos sacerdotes de Amón, pretendía posiblemente, quitarse de en medio a su principal oposición de una forma similar a lo que hizo Amnemhat I, buscando como él un lugar nuevo en el cual sentirse libre para celebrar los cultos y ceremonias en honor del Atón. Cualquier muestra de oposición a los cambios que el faraón quería imponer sería, según sus deseos, acallada por las oportunidades económicas y políticas que la construcción de la nueva ciudad para su dios brindaba a su pueblo, que, distraído y animado por el nuevo lugar y su acondicionamiento, siguió entusiasmado al faraón que le garantizaba tierras de labor, casas y trabajo abundante.

Akhetatón, el «Horizonte de Atón», la nueva ciudad de Akhenatón, se fundó en un lugar del Egipto Medio que no había sido previamente dedicado a ninguna divinidad: el actual emplazamiento de el-Amarna. La única particularidad era que, en sí misma, aquella tierra inhóspita era la figura del dios que abría las puertas de la Duat. El lugar mágico por excelencia que aún nadie había descubierto y que el propio Atón le había revelado al faraón en una visión.

Abandonada poco después de la muerte de Akhenatón y nunca ocupada de nuevo, hoy en día son numerosos los vestigios de aquella ciudad que se están recuperando entre los adobes de sus casas y sus templos en ruinas. Las tumbas de los más próximos servidores del faraón, vacías, exquisitamente decoradas pero con sus imágenes muy dañadas. Y también la tumba real. Y alrededor de todo el conjunto, la serie de grandes estelas que establecían los límites mágicos de la ciudad.

6.8. La tumba a pilas

Según el egiptólogo Nicholas Reeves, el plano del emplazamiento de la tumba real en relación a la ciudad reproduce, a gran escala, el plano de la principal estructura religiosa de el-Amarna, el Gran Templo de Atón, lo que evidencia que la ciudad en sí, sus edificios religiosos y la misma tumba fueron concebidos y diseñados como uno de los mayores centros religiosos y mágicos de Egipto: un gran templo solar. Y, como todos los templos, también este tenía su propio foco central de energía: la tumba real, situada al este de los acantilados, entre los cuales el Atón renacía cada mañana, como si lo hiciese entre las cumbres de la figura de Aker o Ruty de la que hemos hablado más arriba. Desde la tumba real de Amarna, la energía irradiaba hacia los templos y las estelas de la ciudad. La ciudad era un gran templo que vibraba con la energía del sol, que se elevaba sobre las colinas orientales, iluminaba la tumba real y la activaba. El Atón era, y es, una gran pila energética, fuente de vida y calor, recargada diariamente por el sol naciente, mantenida durante todo el día en marcha por el sol viajero entre los dos horizontes y continuada por el sol del Más Allá, que volvía a renacer cada día siguiente, cargando de nuevo de energía cósmica las pilas vitales del Universo y del templo que era Amarna. Una preciosa teoría de inmortalidad que estuvo en funcionamiento poco más que el faraón, unos dieciocho años.

Así pues, en la nueva teología amarniense, la tumba real no solo era el sepulcro del propio Akhenatón, Nefertiti y su familia, el lugar de su renacimiento, producido por Atón, cotidiano y eterno a la vez, como sol inmutable. Provocaba también la resurrección de su padre, Amenofis III y la de todos los faraones de Egipto hasta él, uniendo así el pasado, el presente y el futuro, seres divinos y eternos todos y fusionados hasta el fin de los tiempos con el sol.

6.9. Significado (posible) del culto al Atón

Por lo tanto, el culto al Atón no solo era un culto dinástico, sino también el culto a toda la monarquía egipcia y al reino mismo. La religión de Akhenatón fue un culto a los antepasados reales y al rey Akhenatón y Nefertiti divinizados. Punto final a la codicia de los sacerdotes de Amón, por la reafirmación del poder real, manejado por el dios carnero y sus sacerdotes de forma creciente desde la época en que Hatsheptsut, un siglo antes, les debió el trono e hizo de su padre físico, el faraón Tutmosis I, un real cornudo contento y de su madre, la reina Ahmose, una feliz casquivana, que la concibió en los brazos del dios Amón en carne mortal y no dudó en unirse ella misma al dios, como proclamaba en su regio nombre: Hatsheptsut Khenemetamón, es decir, La primera de las nobles damas, unida a Amón.

El caso es que, en algún momento entre el año octavo y el duodécimo de reinado de Akhenatón, las cosas se complicaron. Hubo revueltas populares, tal vez por la prohibición de los cultos a algunas divinidades muy populares, y el rey desencadenó una persecución cruel y vengativa contra Amón y su consorte, la diosa Mut. Tal vez se dieron órdenes tajantes de eliminar las imágenes y los nombres de dichos dioses en todo el país, lo que constituyó una provocación para los ambiciosos sacerdotes de Amón, porque los templos de los dioses proscritos fueron abandonados, causando un grave perjuicio económico a parte de los departamentos de la administración real, a los sacerdotes y otros funcionarios de los templos, agentes y funcionarios del faraón y, al tiempo, recaudadores de impuestos e incluso a los oficiales del ejército, que ya no medraban en las guerras. Mientras, el miedo se extendió entre las clases más humildes y se eliminaron de los monumentos públicos los jeroglíficos con los nombres de divinidades cuya vista ofendía al Atón, restringiéndose el uso y la venta de pequeños objetos personales, como los amuletos con las figuras de las divinidades más populares.

Según Aldred, el cultivo y explotación de las tierras de los templos de otras divinidades fueron otorgadas a los diversos santuarios de Atón que se edificaron a lo largo de todo Egipto, como Karnak, el Gempaaton, el Rud-menu y el Teni-menu en Tebas; en Heliópolis, Menfis, Asiut, varios en Nubia y hasta en Siria, unas rentas que eran administradas por los altos funcionarios del rey, que las empleaban, más que directamente para el culto a Atón, sobre todo para financiar la construcción de Akhetatón y para uso y disfrute del rey y su corte.

Pero las noticias sobre la ciudad del sol y sus habitantes cesan bruscamente en el año 17 del reinado de Akhenatón.

¿Qué pasó entonces? ¿Abandonaron la ciudad los nobles y plebeyos? Las escasas tumbas de los dos conjuntos funerarios de los nobles están vacías. ¿Dónde están sus momias? ¿Dónde están las tumbas de los obreros que murieron en las obras, las de los enfermos, los comerciantes y sus familias, los soldados, los marineros o los artistas extranjeros y egipcios? ¿Dónde están las tumbas de sus mujeres e hijos, de las bellas damas de la corte de Amarna? Porque en las necrópolis de Amarna todas las tumbas están vacías… ¿Qué sucedió en Amarna para que al faraón se lo llamase posteriormente pa-kheru-en-Akhetatón, que podría traducirse como «el derribado Akhenatón»? ¿Derribado por quién?

¿Caído en desgracia? ¿Contrario a la Maat, la justicia tradicional?

6.10. La incógnita de la tumba real

La aureola ideal que hasta hace algunos años rodeaba a la figura del extraño faraón de Amarna y su familia ha ido esfumándose poco a poco por la aparición de opiniones contrarias a Akhenatón y su actuación, no solo religiosa sino también política y familiar, unas opiniones peyorativas derivadas del examen desapasionado de la escasa y fraccionada documentación existente sobre aquella época.

Así, se hizo evidente que Akhenatón era polígamo a tope y, además, estaba casado (¡horror!) con sus jovencísimas hijas, una de las cuales (o tal vez más de una) murió de parto de su hermano-hijo, unos hechos que no están inventados por nadie ni son hipótesis de trabajo, sino que están claramente representados en las escenas esculpidas en las paredes de la tumba real de Akhetatón.

En la tercera y última cámara de la tumba real (gamma) fue enterrada Maketatón, la segunda hija, fallecida a los doce años, y en la escena de la pared se aprecia una estatua de dicha princesa, fallecida, de pie bajo un dosel o pabellón decorado con hojas. Frente a ella están las otras princesas, el rey, la reina y diversos asistentes y cortesanos. El diseño de este pabellón está asociado con el parto, y por ello se ha sugerido que Maketatón podría haber muerto al dar a luz al niño, representado en brazos de la nodriza. Esta y otras escenas de la tumba transmiten sobre todo una profunda y fuerte emoción, única en el arte egipcio. Su interpretación es difícil, porque no se sabe si es una sola princesa muerta la representada en la tumba real, si son varias las que han fallecido de parto, posiblemente hasta tres, o también, como proponen algunos estudiosos, que una de las jóvenes fallecidas representadas podría ser una reina de nombre desconocido.

Según Geoffrey Martin, «El contexto sugiere que Akhenatón fue el padre en cada caso de los bebés nacidos, probablemente cada vez más desesperado por tener un heredero varón. El retrato del rey (supuestamente divino) y la reina Nefertiti, mostrando en público su dolor y angustia, es bastante singular. La presencia de cortesanos como el visir sugiere que debían ser testigos del nacimiento y estaban reunidos para celebrarlo, pero los acontecimientos tomaron un giro diferente y participan, sin poder evitarlo, del “duelo real”».

Todos dan culto al Atón en un templo y se aprecia que el sol se pone por el oeste. Debajo de ellos hay cortesanos. En la pared frente a la entrada, a la izquierda de la puerta que da acceso a la cámara, junto con nueve registros que muestran a soldados y carros, hay una rareza artística para este tiempo, y es que algunas de las cabezas de los caballos se representan frontalmente. Al otro lado de la puerta de entrada a la siguiente cámara hubo originalmente siete registros que representaban soldados, algunos de ellos extranjeros, elevando sus manos en alabanza al Atón, como en un intento de expresar que el culto a este dios solar era universal, no solamente egipcio. Y en la esquina se ve una vez más al rey, la reina y las princesas adorando al Atón en un templo, aunque esta vez el sol se eleva sobre el horizonte oriental. Fuera del templo se ven diversos personajes y carros, mientras las aves y otros animales se regocijan con los rayos del sol en el extremo izquierdo de la pared, más allá del templo, lo que hace suponer que estas escenas son una representación del Himno a Atón, el único texto religioso conservado de esta época, redactado por el mismo faraón, que comienza así:

Radiante te elevas en el horizonte, oh Atón. Creador de la vida. Cuando te alzas sobre el horizonte oriental llenas la tierra de tu belleza, pues eres hermoso, grande, brillante y elevado sobre la tierra… y aunque estés en la cara de los hombres, tu esencia permanece oculta…

Efectivamente, un dios evidente y visible pero, al final, desconocido. Un perfecto misterio: uno y tres. Un lío incomprensible que los cristianos repetirán en la Trinidad y salvarán con la fe. No hay que entender, sino creer.

El evidente y visible Atón es un Oculto. Como Amón. Y así debía pensarlo el pueblo egipcio, que iba a lo suyo y seguía adorando a Osiris, una divinidad que ofrecía la inmortalidad y era un sufridor, como el pueblo, que moría y resucitaba y resultaba un dios muy humano, muy cercano, al que todos entendían.

El muerto al hoyo y el vivo al Atón, que era el dios del rey. Sin embargo, quien solucionaba los problemas era el simpático Bes, el dios enano patizambo que protegía a las parturientas y a los bebés. Por eso, en la tumba real de Amarna, un anillo de oro lleva una doble imagen de Bes. Demasiadas mujeres reales habían muerto ya de parto en esta y otras generaciones. Y para las pocas que quedaban vivas y su descendencia se necesitaba la mágica protección del horrendo y deforme dios, que espantaba a los demonios de las fiebres puerperales y neonatales que los dioses tradicionales azuzaban contra la familia del faraón maldito.

En la pared a la derecha de la entrada a la tumba real, dos escenas muestran el duelo del rey y la reina en lo que se pensó inicialmente que era por una princesa muerta, que yace en un féretro en la parte inferior izquierda. Aunque no se conserva el nombre de la difunta, la mayoría de los investigadores supone que era también Maketatón, por similitud con la escena en la última cámara (gamma) en la que se la nombra. En el registro superior, el rey y la reina lloran por su hija muerta y, detrás de ellos, asistentes angustiados se unen al dolor de los apenados padres. En los brazos de una nodriza hay un bebé, que parece ser hijo de la princesa, por la presencia de un porta-abanicos, lo que sugiere que el niño era de la familia real. Con el rey y la reina hay muchos funcionarios de alto rango, incluyendo el visir, al que se reconoce por sus vestiduras. El registro más bajo es casi un duplicado del registro superior. Geoffrey Martin ha sugerido que no había realmente ninguna buena razón para esta duplicidad, por lo que se trata de otra princesa muerta, diferente de Maketatón.

Por lo tanto, en la tumba real, los reyes lloran, no por una, sino por tres jóvenes princesas diferentes muertas de parto, en los que nacieron unos bebés cuyo nombre se ignora. Uno de ellos, al menos, se supone que pudo ser el joven Tutankhamón. De los otros dos, nada se sabe.

6.11. Un dos tres, me lo cuente otra vez

La suposición de que las tres cámaras representan el duelo por Maketatón se debe a las escenas similares en las cámaras alfa y gamma, pero recientemente ha sido cuestionada. Y para rizar más el rizo, se supone que el cuerpo representado en el registro superior de las paredes de la cámara alfa puede ser otra mujer real, tal vez incluso Kiya, esposa del rey y óptima candidata a ser considerada madre de Tutankhamón, entre otras cosas porque es a la única que se conoce para tal menester, ya que las demás damas de Amarna parecen seguir estando vivas al menos durante algún tiempo, pero Kiya desapareció muy pronto.

Aunque también se piensa que la joven muerta podría ser otra hija de Akhenatón. Pero la razón de que Kiya sea la ganadora en las apuestas en esta discusión es que, considerando algunos detalles de la escena, como el porta-abanicos, se supone que el niño pudo haber sido un heredero al trono. Como ya hemos dicho, un excelente investigador del tema de Amarna como Geoffrey Martin ha señalado que el registro inferior tal vez representa a otra hija de Akhenatón, y no Maketatón, porque parece que el rey «amó», por decir algo, además de a sus esposas, a casi todas sus hijas, a sus hermanas y hasta a su madre, todo en su afán por concebir un ansiado heredero varón. Si al final lo tuvo, que lo debió tener, no se conoce ningún sitio donde esté escrito. Con lo que seguimos con otro de los misterios de Amarna. Y ya van no sé cuántos.

Muchos objetos procedentes de esta tumba real se pueden encontrar actualmente en diversos museos del mundo. Probablemente, los objetos más importantes son los fragmentos de dos sarcófagos de granito y sus tapas, pertenecientes a Akhenatón (restaurado y en el Museo de Antigüedades de Egipto) y Maketatón, la segunda hija; los fragmentos de urna canopo de alabastro de Akhenatón (restaurada, en el Museo de Antigüedades de Egipto), y más de doscientos ushebti pertenecientes a Akhenatón, conservados en el mismo museo.

A pesar de la evidencia de objetos procedentes del entierro de Akhenatón en esta tumba, el recinto fue profanado y expoliado tan a fondo que se desconoce el destino del cuerpo del rey. Hubo informes iniciales de los fragmentos del cuerpo que se encontraron modernamente en la tumba, pero ahora son imposibles de verificar. Sin embargo, debe tenerse en cuenta una interesante faceta final de esta tumba. La mayoría del equipo hallado es de un estilo completamente tradicional, incluyendo un vaso canopo, unos artículos bastante incompatibles con lo que se sabe acerca de la adoración al Atón y, curiosamente, hay muchas similitudes entre el ajuar funerario de esta tumba y el hallado en la de Tutankhamón.

6.12. ¿Enfermo mental o el Picasso egipcio?

Lo que sí parece evidente es que las imágenes que se conservan del singular faraón Akhenatón han dado pie a estas y otras muchas y diversas interpretaciones, porque cada investigador tiene una diferente. Mucho se ha dicho y escrito sobre el peculiar rostro y cuerpo, no solo de él, sino de todos los miembros de la familia real de Amarna. Desde que podrían sufrir de un tumor suprarrenal, la enfermedad de Wilson, infección de equistosomiasis, el Síndrome de Marfan o hermafroditismo, aunque para mí todo el cambio estético de esta época no fue más que una moda. Un intento de renovar el arte egipcio, de buscar la libertad de expresión. El arte de un Picasso antiguo (egipcio o no, pues no lo sabemos) que puso los ojos de las personas que pintaba dónde y cómo quiso, igual que el pintor malagueño. A su aire: alargó cuerpos, apepinó cabezas, inventó vientres, brazos, manos, como quiso, o quisieron, que tampoco sabemos si fue un solo artista o muchos diferentes los responsables de esta estética imposible y original.

El problema es que no nos ha llegado la voz de los artistas de Amarna y los protagonistas de la época y se desconoce por qué hacían las cosas como las hacían. Y uno puede imaginarse lo que se quiera, pero nunca se sabrá la verdad si no se llega a conocer por qué lo hicieron, pero con sus propias palabras. No con la desbocada imaginación de cualquiera. Amarna sigue siendo una película de cine mudo. Lamentablemente, falta la banda sonora original.

6.13. La Muy Amada, Ta-Shepset

El personaje llamado Kiya, de la que se conocen imágenes y es citada en diversas inscripciones, parece ser una mujer, una reina, esposa de Akhenatón, que adoraba al Atón en su templo del Maru-Atón, en Akhetatón.

El palacio Maru-Atón estaba situado al sur de Amarna. En el año 1907 se encontraron los restos procedentes de dicho palacio y posteriormente, en el año 1921, Leonard Woolley excavó la zona y exploró el emplazamiento de un complejo ubicado en el sector sur de Akhetatón, entre las aldeas de el-Hawata y el-Amariya. Woolley descubrió unos restos esparcidos que identificó como las ruinas de un «templo maru» u «observatorio», donde la familia real podía recibir los efectos benefactores de los rayos del sol. Dicho complejo tenía jardines, paseos y lagos artificiales. Aunque no se sabe con seguridad el propósito final de este templo, parece ser que se construyó con fines culturales. Actualmente no queda absolutamente nada, excepto lo hallado por Woolley.

Constituido por dos grandes patios amurallados, en el interior de Maru-Atón se podían ver las distintas dependencias que lo formaban: el estanque, el lago, los depósitos, jardines, etc. Se ha pensado que era una finca de recreo en la que vivía la reina Kiya. Posteriormente, tras su muerte o repudio, y cuando Meritatón, hija mayor de Akhenatón, fue nombrada reina, ella heredó el palacio. Cuando comenzaron a excavar la zona, los arqueólogos se quedaron en un primer momento bastante extrañados, porque encontraron un nombre femenino borrado y reescrito. Supusieron que era el nombre de Nefertiti, que había sido eliminado y sobre el que se había escrito el de su hija mayor, pero nuevas y más precisas investigaciones demostraron que el nombre borrado era el de Kiya. Una manía amarniense para fastidiar a los investigadores futuros. Está claro. Porque nadie se explica por qué se hizo. Ni para qué.

Este gran espacio templario y de placer estaba solo a unos tres kilómetros al sur del núcleo central de Amarna, a la altura de la actual aldea de el-Hawata. A partir de aquella zona existía otro gran espacio urbano sin construir que alcanzaba hasta las estelas fronterizas de la zona sur y que, seguramente, se había reservado para otros edificios que se suponía serían necesarios en el futuro. Entre estos edificios aislados destaca el llamado «Maru-Atón». Estructurado en dos grandes patios, protegidos por grandes muros, contenía unos estanques que, a juzgar por su escasa profundidad, tenían posiblemente una finalidad ritual o para contener plantas exóticas o peces de colores y lotos. A su alrededor había otros pabellones y un grupo de santuarios, en medio de unos hermosos jardines; dentro de los santuarios se alzaba un grupo de mesas de ofrendas situadas, a su vez, en una isla artificial, rodeada por un foso poco profundo. La parte más distintiva, de haber sobrevivido, estaba en la esquina noreste de la caja más grande. Una isla artificial enorme rodeada por una zanja, apoyó una plataforma de piedra. Detrás de ella, y ocupando la esquina de la construcción, había una pérgola de columnas que daban sombra a una serie de estanques en forma de T, adornados con escenas de la naturaleza. Lamentablemente, este interesante enclave fue destruido por completo en la década de 1960-70, cuando se llevó a cabo un programa de irrigación en los lugares cercanos, al norte y este de el-Hawata.

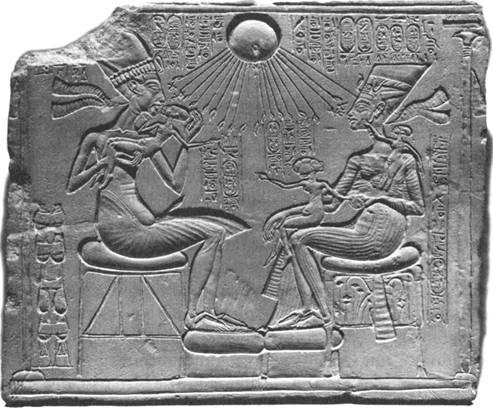

Akhenatón y Nefertiti, con sus hijas en brazos, y recibiendo la bendición del Atón.

6.14. Kiya la maldita o la maldita Kiya

También se borró el nombre de Kiya en otros lugares. Y no se conoce mucho más de esta esposa secundaria de Akhenatón, salvo la colección de hermosos vasos canopos de alabastro, encontrados en la KV55, cuyas tapas conservan las que se supone son las mejores imágenes de esta esposa del faraón, a la que Akhenatón llamaba en ocasiones «la bien amada».

También se sabe que la figura de Kiya y su recuerdo fueron perseguidos y sus imágenes e inscripciones se encuentran borradas e incluso mutiladas (con los ojos destrozados). Además, por encima de estas se ven figuras y textos con los nombres de la hija mayor de Akhenatón, Meritatón, y de su tercera hija, Ankhesenpaatón, mujer de Tutankhamón. Está claro que algo no debió ir bien en la vida de Kiya. Y desde luego, parece que alguien muy poderoso no le tenía mucho afecto. Que su enemigo fuese mujer u hombre, no se sabe, pero está claro que le hicieron perrerías, primero a ella en vida, y luego a sus imágenes. Pronto se repartieron su herencia otras mujeres de la familia, tal como indican las pocas pruebas que se conservan de su memoria.

6.15. Procedencia de Kiya y Nefertiti

Las figuras de Kiya y Nefertiti se entremezclan en los documentos de la época de Amarna y, en ambos casos, ignoramos su origen. Las teorías que se manejan son variadas. Se supone que una de ellas pudo haber sido la princesa mitannia Taduhepa, llegada a la corte egipcia a fines del reinado de Amenofis III o principios del reinado de Akhenatón para estrechar aún más la alianza entre ambos países. Pero la princesa desapareció pronto de la escena pública y, como era costumbre, debió cambiar su nombre original por uno egipcio. Por eso, sus huellas se pierden nada más llegar al harén real. El nombre egipcio de Nefertiti, nfr.u itn, nfrt.y.ty, se traduce como «Bondad de Atón, la bella ha llegado», y se relaciona con el mito de la diosa lejana Tefnut, que retorna después de haberse marchado, bastante enfadada, por cierto. Aunque nada se sabe sobre su significado y por qué llevaba este nombre la esposa principal de Akhenatón.

6.16 Vuelve la que se fue

Pero a Tefnut se le pasó el enfado y volvió con su padre. Un relato egipcio cuenta que, en los tiempos primigenios, Tefnut se enfadó con su padre, el dios Ra. La hija del sol, rabiosa, abandonó Egipto y se retiró al sur, a Nubia superior, viviendo allí como un gato montés. Pero su padre la echaba de menos, y encargó al dios Thot que trajese a casa a Tefnut desde su lejana morada en el sur, calmándola con su habilidad, ya que la diosa tenía poder sobre la vida y la muerte y podía incluso matarlo a él en su forma de leona salvaje. Thot consiguió dominarla y Tefnut volvió a la casa paterna domada y en forma de una bella gatita mimosa y dócil.

El nombre de Nefertiti significa «la bella ha llegado», y se refiere a esa diosa leona Tefnut, «Señora de la llama», diosa de la humedad que representa al rocío que vivifica y los procesos corporales que producen humedad. Es decir: una divinidad más que añadir al «monoteísta» culto al Atón. Y ya llevamos no sé cuantos, con lo que de un solo dios, nada de nada. Incluso el nombre de la reina es recuerdo de una poderosa diosa a la que ni el radiante Atón se oponía, sino que la mandaba traer a su presencia en su forma de Ra.

6.17 Las princesas mitannias en Egipto

También se ha propuesto que cualquiera de las dos reinas de Akhenatón, Kiya y sobre todo Nefertiti, podría haber sido hija de Ay, hermano de la reina madre Tiyi, que llevaba el título de «Padre del dios», un extraño apelativo que antes había llevado Yuya, padre de la reina Tiyi, y que, tal vez, significaba «suegro del faraón». Pero tampoco se puede descartar que una de ellas fuese la princesa Taduhepa, lo que se supuso de la joven Nefertiti, aunque la aparición de Kiya desvió esta hipótesis y actualmente se suele pensar más en Nefertiti como hija de Ay que en la posibilidad de que fuese una princesa mitannia «bella que vino de lejos», convertida en esposa del rey con un nombre cariñoso egipcio que aludía a la poderosa diosa Tefnut, la forma femenina de su esposo en su forma de Shu.

Pero el caso es el de siempre en esta historia: ni un solo dato corrobora tales teorías, y las figuras de Nefertiti, Giluhepa, Kiya y Taduhepa se siguen confundiendo, intercambiando y mezclando en la imaginación de sesudos egiptólogos y eruditos aficionados, sin que haya forma humana de saber quiénes fueron estas mujeres, de dónde eran o cuándo nacieron o murieron. Ni siquiera sabemos si sus muertes fueron naturales, las mataron, murieron de enfermedades o de accidente y dónde están sus momias. Algo que sucede a menudo no solo con estas mujeres principales, sino con los cientos de esposas secundarias y concubinas que llenaban el harén real de los faraones egipcios en todas las épocas. En la correspondencia diplomática de Amarna se lee que al faraón se le pregunta «por sus esposas e hijos», lo que evidencia sin ninguna duda la existencia de otras consortes, además de la Gran Esposa Real y la de numerosas concubinas, entre ellas princesas procedentes de Mitanni y Babilonia que, a la muerte de un faraón, pasarían al harén del sucesor, como fue el caso del harén de Amenofis III, que pasó a su hijo. Otro tanto ocurrió con las mujeres egipcias de la corte, como Ipy, «Ornamento Real», de la cual solo se conoce su nombre. No hay que olvidar que la madre de la reina Tiyi, Tuya, había sido «Ornamento Real», un título de dudosas atribuciones (esposa «menor» y temporal del faraón, luego casada con cualquier noble, tras ejercer el faraón el inicial «derecho de pernada». ¡Un honor para cualquier mujer!), así como «Cantora del templo de Amón».

¿Dónde estaba en época de Akhenatón la princesa Giluhepa, hija del rey Shuttarna II de Mitanni y hermana de Tushratta, una bella joven que llegó a Egipto acompañada de 317 sirvientas; o Nebet-Nuhe, Tia-Ha y Taduhepa, esta última hija de Tushratta de Mitanni, todas esposas secundarias de Amenofis III, entre otras muchas esposas que se sabe tenía dicho faraón?

Tushratta envió algunas cartas a Amenofis III quejándose de que no sabía nada de su hermana Giluhepa, y, cosa curiosa, también pedía una estatua suya de oro puro como pago de su «venta». Así pues, el envío de mujeres era una transacción comercial, y el faraón, como cualquier moroso de nuestros días, se hacía el remolón para no pagar.

Las condiciones de vida de las esposas reales (no se sabe nada de sus acompañantes, servidoras, lavanderas, planchadoras, peluqueras, cocineras mitannias, etc.) en los harenes reales egipcios no debía ser nada mala, sino todo lo contrario, ya que no tenían que trabajar mucho, tenían el sustento y el techo asegurados y debían dedicarse únicamente a cotilleos, intrigas y entretenimientos varios, como danzar, tocar instrumentos y acicalarse diariamente en las largas y tediosas jornadas de aburrimiento, por si el faraón las llamaba a su lecho.

Aunque no se descarta la posibilidad de que Giluhepa muriese al poco tiempo de llegar a Egipto, por alguna enfermedad o por alguna intriga palaciega, también es posible que tomase un nombre egipcio, perdiéndose para siempre su recuerdo en la historia, ya que no se la vuelve a nombrar al menos por su nombre mitannio. Y, por supuesto, de su momia, ni rastro. Algunos investigadores consideran que el primogénito de Amenofis III, el príncipe Tutmosis (que debía haber reinado con el nombre de Tutmosis V), era hijo del faraón y la princesa mitannia, porque nunca aparece como hijo de la reina Tiyi y su nombre (Tutmosis) nunca lo llevaban los hijos nacidos de una Gran Esposa Real. El caso es que este joven llegó a la adolescencia, pero murió por enfermedad o asesinado y no llegó a reinar. Algunos estudiosos piensan que es el muchacho cuya momia acompaña a las de las dos señoras que se encontraron en la tumba KV 55.

En cuanto a la reina Giluhepa, es posible que muriese en Egipto antes de la llegada al harén real de su sobrina, la princesa Taduhepa. No existe ninguna mención posterior a ella y con casi total seguridad murió en su país de adopción, sin volver a su Mitanni natal ni tener noticias, más que tal vez solo por citas o notas, directas o indirectas, de los embajadores de su país en la corte del faraón, su celoso esposo, comprador y carcelero.

¿Dónde estarán las momias de todas estas mujeres reales? ¿Y las de todos sus servidores? Otro misterio que añadir a los ya citados hasta este momento.

6.18. Haciendo mutis por el foro

La pista de Nefertiti y Kiya se pierde también tras el año 14 de reinado de Akhenatón. Y a partir de esta fecha, en apenas tres años, la numerosa familia real egipcia quedó reducida a tan solo tres personas: Akhenatón, su nueva y joven esposa, la tercera de sus hijas, Ankhesenpaatón, que fue su Gran Esposa Real y luego de Tutankhamón, el tercero de la cuenta. Y si sumamos a Ay, sucesor de Tutankhamón, cuatro. Y, tal vez, a Mutnodjemet, reina, hija de Ay. Todos los demás fueron desapareciendo sin un motivo aparente. Pero de todos los personajes que interpretaron su papel en el drama de Amarna, el que más interés despertó siempre fue Nefertiti. ¿Murió la reina en el año 14 del gobierno de su esposo, dejando a un Akhenatón desolado, que ya no volvió a ser el mismo? ¿O acaso se descubrió una conspiración de la Gran Esposa Real, cuyas creencias comenzaban a diferenciarse de las de su marido y fue «eliminada»? Esta hipótesis cobró fuerza en su momento, al descubrirse que la primogénita de Akhenatón, Meritatón, se convirtió en Gran Esposa Real y suplantó, en todas las inscripciones, a la anterior reina, su madre.

Se supone que Nefertiti se habría divorciado ya entonces del rey, o habría sido recluida en el Palacio Norte de la ciudad, donde acabaría sus días de alguna enfermedad, olvidada de todos y por todos. Hoy en día, aunque el asunto sigue siendo espinoso (quizá el más complicado de todos los que rodean la confusa y enigmática época del faraón Akhenatón), hay una corriente de opinión que supone que Nefertiti no cayó en desgracia, sino todo lo contrario: fue ascendida al rango de corregente de su marido y tomó el nombre de Smenkhara. Debido a esto, Meritatón se convirtió en la Gran Esposa Real de su mamá (es raro, sí, pero con los líos que hemos contado hasta este momento, ya nada extraña demasiado). Y desde luego, el resultado es una madeja de acontecimientos y opiniones entremezcladas que, debido a la aparición y desaparición de diversos personajes, cada vez está más liada. Y las preguntas se acumulan, lamentablemente, sin que haya ninguna respuesta coherente, sensata o al menos que se pueda considerar cierta. Porque no hay datos. Solo especulaciones, casi siempre sin ningún fundamento real o verdadero en que apoyarse. Es hablar por hablar. Opinar por opinar. El caso es no callarse, y, puesto que hemos llegado hasta aquí, opinemos.

6.19. ¿Por qué Kiya no fue Gran Esposa Real?

Que Kiya hubiese sido Gran Esposa de Akhenatón es algo que tal vez hubiera sido lógico, en una época en la que los términos «lógico» e «ilógico» se confunden fácilmente.

Si Nefertiti se convirtió en corregente de su esposo, ¿por qué no «ascendieron» a Kiya al cargo vacante de Gran Esposa Real? ¿Por qué sus nombres fueron borrados en el Mar Atón? ¿Por qué se tachó su figura, y se cegaron mágicamente sus ojos, dejándolos sin luz? ¿Por qué cayó esta bella joven en desgracia? ¿Por qué desapareció, como si se la hubiese tragado la tierra? ¿Pudo haber sido víctima de un complot de Nefertiti, celosa del amable papel de Kiya al lado del faraón y las preferencias de este por ella? ¿Fue Nefertiti una reina-faraón? Volveremos más tarde a esta y otras preguntas, e intentaremos contestarlas, cuando la época de Amarna esté a punto de finalizar.

El caso es que ambas, Nefertiti y la favorita Kiya, desaparecieron casi a la vez. Y sigue siendo un misterio dónde se pensaba enterrar a Kiya cuando muriese. Y también es un misterio dónde están la tumba y la momia de Nefertiti.

Así pues, la favorita desapareció de la historia sin dejar rastro, tan súbitamente como apareció. Si murió antes que Akhenatón, quizá su cuerpo reposó durante algún tiempo en la tumba real de Akhetatón, junto a los cuerpos de Maketatón y de la reina madre Tiyi, y más tarde fue trasladado a Tebas con sus convecinos de tumba reales, puestos todos a salvo de los saqueadores y los enemigos de Akhenatón por el joven Tutankhamón, en una tumba en el Valle de los Reyes, la KV 55, una de las tumbas más misteriosas del Valle de los Reyes. Sin olvidar la KV 35, de la que ya hemos hablado, con sus tres momias reales desenvueltas y sin nombre.

6.20. Las respuestas científicas

Lo poco seguro que se puede saber de estos personajes tan enigmáticos solo podrá averiguarse con el estudio y comparación del ADN de las momias reales de Amarna conocidas. De la única de la que no se duda acerca de su identidad es de la de Tutankhamón.

Respecto a este rey y sus restos, una serie de investigaciones recientes, realizadas por unos científicos y egiptólogos egipcios, ha arrojado tal vez nueva luz sobre la misteriosa reina Kiya. En 2009, un examen mediante diagnóstico por imágenes reveló que una momia encontrada en la tumba KV 35, conocida como la «Joven Dama», tenía, para muchos investigadores, un increíble parecido físico con la momia de Tutankhamón, por lo que se supuso que podían ser parientes. Y se pusieron manos a la obra a tratar de averiguar si era, en realidad, la madre del rey niño. En septiembre de 2010, la revista National Geographic dio a conocer los resultados de una investigación llevada a cabo por un equipo interdisciplinario dirigido por Zahi Hawass, el más reputado egiptólogo conocido de la actualidad. En ella se había comprobado que, mediante exámenes de ADN, las momias de la KV 55 eran, efectivamente, la abuela y la madre de Tutankhamón. El siguiente paso es que, si se acepta que Kiya fue la madre de este faraón, debemos concluir que la momia conocida como la «Joven Dama» es Kiya.

El problema es que, obviamente, no todo el mundo está de acuerdo con dicha identificación. Es decir, se acepta que la «Joven Dama» es la madre de Tutankhamón, pero que la «Joven Dama» sea Kiya, pues a lo mejor no. Aunque los vasos canopos y el ataúd de Kiya fueron descubiertos en la KV 55, casi todas las imágenes de los monumentos que la representaron fueron usurpadas por las hijas de Akhenatón, por lo que es casi seguro que cayó en desgracia algún tiempo después del año 11 de dicho rey.

Aquellos que dudan que esta momia sea la favorita Kiya y que, por tanto, Kiya fuese la madre de Tutankhamón, han propuesto identidades alternativas para la «Joven Dama». O bien era la princesa Beketatón, sexta hija de Amenofis III y Tiyi, o bien la princesa Nebetah, hermana de la anterior y algo mayor que ella. O bien ambas princesas, Beketatón y Nebetah, eran solo una.

El título que llevaba Beketatón era el de «hija del rey de su cuerpo». Es probable que esta princesa muriese joven, ya que no se la menciona en los registros históricos después de la muerte de la reina Tiyi. Algunos estudiosos han supuesto que Nebetah, la hija menor de Amenofis III, era la misma que Beketatón. Sin embargo, no hay prueba alguna que demuestre que son la misma persona.

Puede ser también que Beketatón fuese hija de Akhenatón y Kiya, la niña que se representa en algún relieve junto a Kiya, cuyo nombre termina en -atón, pero del que desconocemos el nombre completo. Después de la muerte de Kiya, sus representaciones fueron retalladas para representar a Meritatón y Ankhesenpaatón, con sus hijas Meritatón Tasherit y Ankhesentpaatón Tasherit, aunque estas dos niñas podrían ser ficticias y haber sido inventadas para llenar el lugar de los hijos de Kiya en estas representaciones. Más incógnitas acerca de los personajes femeninos de Amarna.

Esta teoría se basa en parte en el hecho de que Beketatón nunca fue llamada «hermana de rey» en las escenas de Amarna, sino solamente «hija de rey», y nunca aparece al lado de las hijas de Nefertiti, lo que, para algunos investigadores, parece indicar que puede ser hija de Akhenatón con otra mujer, quizá Kiya, pero, en ningún caso Nefertiti.

Tras la muerte de su madre, Beketatón pudo haber sido criada por su abuela Tiyi. Una expedición de vino menciona una cosecha fechada como Año 1 de Beketatón, por lo que se ha propuesto que, al ser su hija, Beketatón heredó las fincas que tenía Kiya a la muerte de esta.

6.21. La mamá de Tutankhamón: la Joven Dama de la KV 35

Según Joan Fletcher (que dice haber identificado la momia de Nefertiti), la peluca de estilo nubio encontrada cerca de la momia de la «Joven Dama», un tipo de tocado que siempre se asoció con las representaciones de Kiya, puede avalar la identificación de las dos esposas de Akhenatón.

Los resultados de las pruebas de ADN, publicados en febrero de 2010, han demostrado de manera concluyente que la «Joven Dama» era la madre de Tutankhamón y, por extensión, la posible esposa de Akhenatón, que era además su hermana. Así que todo queda en familia. Porque todos los protagonistas de esta liada historia eran hijos de Amenofis III y Tiyi. Aunque ni Kiya ni Nefertiti recibieron jamás el tratamiento de «hija de rey».

Por tanto, entre las hermanas de Akhenatón candidatas a ser madres de Tutankhamón, solo nos quedan Nebetah, «Señora del Palacio», la hermana más joven de Akhenatón, o bien la princesa Beketatón, la joven hija de Amenofis III, que no se sabe si se casó con su padre, por lo que Tutankhamón podía ser hermano y sobrino de Akhenatón, en lugar de solo su hijo, o bien ser su hijo y sobrino si lo tuvo con su hermana. ¡Cualquiera sabe!

En cualquier caso, ambas mujeres, Nebetah y Beketatón, son las candidatas conocidas más probables para dar nombre a la momia de la «Joven Dama». Por muchas especulaciones que se hagan, el misterio sigue y se esperan nuevos resultados de ADN en un futuro que puedan desvelar el misterio. Aunque hay un ligero problema, por lo que no se esperan muchas conclusiones positivas, y es que no hay más momias identificadas de la época de Amarna, con seguridad, que la de Akhenatón. Por lo tanto, tendría que aparecer una nueva tumba inviolada y una momia de la familia identificada para que se le pudiera hacer un análisis de ADN y comparar los resultados con los de la momia de Tutankhamón. Esa es la esperanza que anima a los actuales egiptólogos. Por eso, cada vez que aparece un nuevo testimonio, sienten que se les para la respiración y la boca se les seca de ansiedad, preguntándose, mientras miran los nuevos restos que acaban de asomar a la luz del sol bajo sus pies, si se tratará de la tumba de Nefertiti, o si se encontrará por fin la momia, perfectamente identificada, de la bella reina de Egipto.

Por el momento, el final de la historia de la reina Nefertiti y sus hijas, o de las concubinas de Akhenatón sigue siendo un misterio. Entre los recientes descubrimientos en la necrópolis real del Valle de los Reyes, una nueva tumba, bautizada como KV 63, y que alberga varias momias que podrían pertenecer al periodo de Amarna, podría aportar la solución a este oscuro enigma histórico que se resiste a ser desentrañado.

6.22. El bebé real sin nombre

Otro de los misterios sin resolver de la familia de Akhenatón se debe al despiste de un egiptólogo. Lamentablemente, Bouriant, que investigó la tumba real de Amarna, no tomó nota de los jeroglíficos de algunas de las escenas que reprodujo y que, con el tiempo, se perdieron irremisiblemente. Los que sí anotó son claros: una de las princesas fallecidas representada en las escenas de duelo de la tumba era la princesa Maketatón, la segunda de las hijas de Nefertiti y Akhenatón, casada con su padre. Lo demás es un lío de imágenes sin texto que las explique o aclare, como si se tratase de una película de cine mudo.

La opinión generalizada es que la segunda escena de la tumba real no representa la muerte de Kiya, sino que es una mera repetición de la muerte de la princesa Maketatón representada en el registro superior. Poco se puede decir acerca de la criatura amamantada por la nodriza, ya que su nombre (que sí constaba en la escena) ha desaparecido, y o bien podría ser hijo o hija de una de las hijas menores de Nefertiti, la propia Maketatón (y que esta hubiese muerto de parto), o bien podría ser otra hija de Kiya y Akhenatón, una posibilidad de la cual no hay un solo dato seguro que la corrobore. No obstante, si así fuera, quizá se llamaría Kiya ta-sherit o «Kiya la menor».

Posiblemente, Maketatón no fue la madre de Tutankhamón, pero si de algo no hay duda es de que Akhenatón sí fue su padre (al menos así se piensa últimamente, a ver cuánto tiempo dura esta opinión…) y el de la criatura representada en la tumba real. Hay quien opina que, si hubiese habido un hijo varón del faraón, este se hubiese sentido muy orgulloso de ese heredero y hubiese ordenado representar al bebé a menudo, bien junto al faraón, o bien formando parte de su familia. O tal vez el bebé no vivió mucho tiempo, y por eso ni se le representó ni le dio tiempo a su padre a tener esperanza de que algún día fuese su heredero. O se le quiso proteger del mal de ojo. ¿Por qué no?

Y si Kiya fue la madre de Tutankhamón, y ella fue una de las hermanas de Akhenatón, ¿por qué no se representó más al niño, heredero del faraón, si es que vivió? ¿Quizá porque no fue hijo de la Gran Esposa Real?

6.23. ¿Tut, hijo de quién?

Para algunos estudiosos, esto muestra evidencia de que el bebé representado en la parte superior de la cámara A o alfa (no se sabe si es niño o niña), es hijo de la difunta Maketatón, posiblemente muerta a consecuencia del parto o posteriores complicaciones, y el padre no podría ser otro que el mismo Akhenatón, padre y abuelo a la vez del bebé real. Según Dodson: «… los signos del texto que acompañan al bebé de la escena de la muerte de Maketatón se han interpretado como el final de un nombre masculino». Si era un niño, sería el primer hijo varón de Akhenatón, fruto de la relación con una de sus hijas. Si aceptásemos la hipótesis de que era hijo de Nefertiti, entonces esta habría tenido, por lo menos, un hijo varón. ¿Sería Tutankhamón el bebé representado?

En realidad, no se sabe quién es la princesa representada en la escena de la cámara gamma, tan solo que es una princesa cuyo su nombre termina con la «t» propia de muchos nombres femeninos, como es el caso de MakeT-Atón y MeriT-Atón. Ahora bien, si sabemos que: 1) la muerte de Maketatón es la representada en la cámara Alfa, y 2) Meritatón reina junto a Smenkhara a la muerte de Akhenatón, la conclusión obvia es que ha de tratarse de Maketatón.

Pero también es posible que la niña no fuese tan joven como se supone. O tal vez sí. Y hay quienes dicen que la misma Nefertiti tuvo su primera hija sobre los doce años (raro, raro, porque Nefertiti era cinco años mayor que su esposo, quien, por lo tanto, tendría siete añitos, pelín precoz el muchacho para empezar a concebir bebés…).

El cuerpo de una niña tan joven no estaba preparado para tal eventualidad y murió de parto. O de sobreparto y con ella el bebé. No se sabe tampoco. Y hay que tener en cuenta el índice de mortalidad de la época, no solo el factor edad que se supone en la madre. Y, desde luego, es extraño que el bebé fuese el heredero del faraón, porque, de haberlo sido, Akhenatón lo habría proclamado a los cuatro vientos y lo habría hecho representar hasta en la estelas de la Ciudad del Sol.

Un detalle que indica que la escena ocurre dentro de palacio es la ausencia de los rayos de Atón que aparecen en la escena exterior registrada en el muro B. Ya fuera de la estancia, un séquito de funcionarios y plañideras lamenta la triste pérdida. Al final del registro superior, se aprecia la figura de un visir con su largo manto, lo que subraya la importancia de la fallecida. En el centro del registro aparece una de las imágenes más importantes: una nodriza lleva en brazos al recién nacido mientras sale de la cámara donde yace Maketatón. La importancia de esta criatura está remarcada por las dos portadoras de abanicos y, de la misma forma, el origen de este grupo (la cámara donde se encuentra la difunta) no deja lugar a dudas, ya que desfilan en sentido contrario al del resto de los personajes figurados. Como detalle importante, hay que indicar que una sirvienta mueve el abanico haciendo una reverencia ante el desconocido recién nacido, subrayando así su importancia. ¿Quién era este bebé?