El buen dios del que uno se enorgullece, el Soberano del cual uno se vanagloria, el real ka de Harakhtes, Osiris, el Señor de las Dos Tierras, Nebkbeperura.

Inscripción en la tumba de Tutankhamón

4.1. ¿Quiénes son esos forasteros?

Egipto es un conocido país del norte de África que se extiende geográficamente a las orillas del río Nilo y está rodeado por desiertos. Tal vez por ello, presumía de un secular aislamiento, idea que desde hace años se está comprobando es completamente falsa. Ya desde la Prehistoria son evidentes las pruebas de que en el país del Nilo hubo un continuo trasiego de poblaciones foráneas. Los recién llegados se mezclaron con los autóctonos y dejaron sus restos materiales en él, evidenciando con ellos su estancia, arraigo y permanencia en estas tierras. La visita fue a veces tan prolongada que convirtió a los recién llegados en habitantes permanentes de pleno derecho del país, se mezclaron con los aborígenes y se adaptaron rápidamente a las condiciones y modos de vida de los naturales del rico Egipto, cuya feraz tierra negra alimentaba sobradamente en épocas de abundancia y buenas crecidas del río a propios y extraños con varias cosechas al año.

En épocas de sequía y escasez todos se apretaban el cinturón. Pero, en general, no les iba muy mal. Al menos los relieves de mastabas y escenas pintadas en las tumbas los muestran felices y contentos. Aunque se supone que, a veces, esa felicidad representada era solo una forma de vivir en la eternidad lo que no se había tenido en vida. La realidad debía ser bastante más dura, pero se llevaba bastante bien, sobre todo y como siempre, en el caso de los ricos, los únicos personajes de los que se conocen las tumbas, cuyas paredes están decoradas con biografías escritas y escenificadas, himnos y loores al difunto y conjuros para sortear los peligros del Más Allá. Aunque puede que estas escenas felices tengan truco. Los difuntos se llevaban a la otra vida lo que deseaban, que no tenía por qué ser de verdad: rebaños, ricas cosechas, idílicas escenas de caza, cientos de servidores, etc., son cosas que se desean cuando no se tienen. Pero representados en la tumba y con unos cuantos conjuros se hacían realidad y los egipcios eran, para toda la eternidad, más ricos que Alí Babá, sin los cuarenta ladrones. Y guapos guapísimos, aunque en vida hubiesen sido más feos que el monstruo de Frankenstein. No te van a pintar feo en tu tumba, obviamente. Así pues, muchos nobles se quitaban michelines, arrugas, vientres obesos y papadas. Si pudieses evitarlo, ¿te dejarías pintar para la eternidad gorda, vieja, miope, sin dientes, calva? Evidentemente, no. Ni tampoco pobre de solemnidad. Te harías pintar delgadita, joven, mona, estilazo total, breve talle, alta y delgada, ojos grandes y no cegatos. Por eso, todas las egipcias y egipcios antiguos son guapísimos en las tumbas, los papiros funerarios y los sarcófagos. El Photoshop lo inventaron los pintores y escultores egipcios para contentar a sus exigentes y presumidos clientes, que eran los que pagaban la decoración de las tumbas cuando aún estaban vivos.

De los pobres de solemnidad se sabe muy poco. Como mucho, conocemos por las pinturas y los relieves de las tumbas a los pobres músicos ciegos que tocaban el arpa en los opulentos banquetes, una forma de dar trabajo a los innumerables afectados por el tracoma, una enfermedad ocular frecuente en las regiones secas y calurosas del Mediterráneo. O a las jóvenes esclavitas que, desnudas o con un exiguo cinturón, servían diligentes el vino en los banquetes. De sus cadáveres nada se sabe. De lo que pasaba con los pobres al morir se sabe poco o nada, porque debían dejarlos sin embalsamar. Enterrados en la arena, que los resecaba si los chacales y los leones y las hienas no se los merendaban. También en esta cultura faltan muertos «normales», los cientos de pobres que servían al único rico o rica cuya tumba se conserva y en la que están representados. Y cuando aparece alguno, como el rubio cadáver momificado conservado en el Museo Británico de la época de Nagada, o los que se guardan en el Museo de Turín, entre otros, están conservados únicamente por el calor y la sequedad del desierto, resecos, sin embalsamar ni envolver en vendas. Si los hubiesen tratado de momificar para conservarlos no hubiesen llegado a hoy día tan completos como han llegado.

Es la paradoja de la momificación, que a menudo, con tanto ungüento caro, resinas y bálsamos, destruye más que conserva los cuerpos muertos, como sucedió con la momia de Tutankhamón.

4.2. Matrimonios mixtos

Como ya hemos dicho, está plenamente demostrado que no toda la población del antiguo Egipto era completamente autóctona. Los restos arqueológicos específicos de cada grupo conservan el recuerdo de migraciones procedentes de todos los puntos de la geografía del Próximo Oriente asiático, tanto de países mediterráneos del este y el oeste como del este de Egipto, la actual Libia, o de la vecina zona geográfica ribereña del Mediterráneo oriental llamada antiguamente Siria-Canaán, ahora dividida políticamente en diferentes países, como Siria, Líbano, Israel y Jordania.

Es de suponer que los recién llegados se iban integrando paulatinamente por medio de matrimonios mixtos con sus acogedores huéspedes, compartiendo costumbres, creencias, medios de vida y subsistencia y, sobre todo, sueños de permanencia en aquella bella tierra que pronto fue su hogar, adornado con objetos heredados de los abuelitos emigrantes, que los cónyuges egipcios de ambos sexos añadieron a los propios ajuares domésticos. Y entre todos constituyeron una floreciente sociedad mixta, que convivió pacíficamente durante siglos, en la parte norte de Egipto con los emigrantes mediterráneos, minoicos, sardos, libios, nómadas sureños, comerciantes y marineros de todos los puertos, costumbres, comidas, lenguas y creencias, lo que los hizo particularmente ricos y admirados. Así lo evidencian los cacharritos que rompieron y tiraron a los basureros.

Tal parece ser el caso de los denominados «hicsos», de los que las últimas investigaciones han demostrado que no eran tan extranjeros en Egipto como se creyó siempre y que, como ocurre con otros muchos temas, estaban mal estudiados y se creyó lo que los escritores antiguos afirmaban y, sobre todo, lo que los enemigos de los hicsos quisieron hacer creer. Porque parece ser que los gobernantes hicsos del norte estaban incluso emparentados con los gobernantes del sur de Egipto, que, sin embargo, proclamaron a los cuatro vientos que los hicsos eran malos y que por eso los habían expulsado. La principal acusación fue la de que eran impíos, de manera que disfrazaron el conflicto como si fuese una guerra de religión.

Pero, por mucho que les pesase a los del sur de Egipto, eran «primos lejanos» de los del norte. Los reyes y príncipes norteños y sureños tenían en común los mismos antepasados, y lo que se disputaban en peligrosas batallas era la jugosa «herencia de la abuela» y los grandes negocios y fortunas que generaban el Delta y sus zonas de influencia (vías de comunicación, puertos, multinacionales, templos y también bancos).

¡Vaya usted a saber lo que puede dar de sí una guerra familiar por una jugosa herencia y lo que se puede escribir para justificarla ante la historia!

Porque el caso es que la presencia en el norte de Egipto de las poblaciones denominadas hicsas, o «pueblos pastores» de Siria-Canaán, se fue haciendo patente en todo el Delta oriental del Nilo desde el Imperio Medio (hacia 2040-1782 a. C. según la cronología de Clayton), ganando terreno desde Avaris y Menfis en el norte hacia el sur, hasta que, bajo un rey de la Dinastía XIII, sus gobernantes controlaron la mayor parte del doble país.

Estos hicsos, denominación que les dio el sacerdote egipcio Manetón cuando se inventó las Dinastías para que Ptolomeo I entendiese un poco la historia del nuevo país que iba a gobernar, eran poblaciones que anteriormente los egipcios habían denominado «asiáticas». Su origen era, con la seguridad que se puede tener en cualquier cuestión relativa al mundo antiguo, cananeo.

A pesar de la imagen negativa que las fuentes egipcias posteriores, de origen tebano (es decir, del sur) proyectaron sobre las Dinastías hicsas XV y XVI de Avaris (1663-1555 a. C.), contemporánea de la Dinastía XIV egipcia-guay (1765-1674 a. C. según Clayton), que gobernaba en Xois, también en el Delta del Nilo, hoy sabemos que en el plano político, económico, religioso y cultural, los hicsos sentaron, desde su capital en el Delta oriental del Nilo, la ciudad llamada Avaris, la actual Tell ed-Daba, los cimientos de lo que más tarde serían las grandes realizaciones de la nueva Dinastía de sus primos y adversarios de Tebas, la XVIII (1570-1293 a. C. según Clayton) con la que, según Manetón, comenzó el Reino Nuevo (1570-1070 a. C.). Así que los hicsos fueron bastante beneficiosos, positivos e innovadores para Egipto, y lo que pasó es que los primos sureños tenían envidia cochina de que fuesen tan listos y tan ricos.

4.3. La apertura egipcia al mundo

Mucho tiempo antes de los hicsos, durante la Dinastía VIII (2173-2160 a. C.) empezó la apertura de Egipto al mundo exterior, aunque las noticias de su duración son muy confusas. Para los modernos investigadores, la Dinastía VIII contó con seis gobernantes de Menfis que solo gobernaron, en conjunto, alrededor de trece años, aunque según Manetón fueron «27 reyes de Menfis, que reinaron 146 años», y para Eusebio de Cesárea consistió en «cinco reyes de Menfis que reinaron 100 años».

Durase lo que durase, en esta temprana época, Egipto se abrió hacia corrientes culturales externas que, con seguridad, trajeron consigo a los secularmente odiados hicsos, tan positivos para su nuevo país. Los hicsos aportaron a su nueva patria una suma heterogénea de ideologías, opiniones e ideas artísticas, políticas y religiosas que hacía tiempo circulaban por todo el Próximo Oriente. Además, con ellos se extendió por Egipto el uso del bronce y transmitieron al ejército egipcio el empleo de nuevas técnicas de combate, del carro ligero de guerra, de la armadura de escamas, del arco compuesto, el hacha de tubo para enmangarla, los cascos de cuero y los alfanjes. En esta época, aproximadamente durante el reinado del príncipe tebano de la Dinastía XVII Kamose, también se atestigua por primera vez la utilización de los arreos para los caballos, aunque estos animales ya eran conocidos y criados desde hacía mucho tiempo en el Valle del Nilo.

Para los investigadores actuales, los hicsos y sus realizaciones son una extensión geográfica de la cultura cananeo-fenicia de la época del Bronce Medio II, unos colectivos que emigraron a Egipto movidos posiblemente por razones económicas, buscando un mejor modo de vida, como cualquier emigrante que se precie de cualquier época histórica.

4.4. ¡Que vienen los hicsos!

Así pues, mientras los egipcios, curiosos, salían de turismo, vacaciones y negocios fuera de su país, los fatigados emigrantes nómadas luchaban por obtener un sitio mejor donde asentarse, edificar su casa estable y plantar su huerto. Y como quien no quiere la cosa, llegaron a Egipto con la tienda y la familia a cuestas y el ganado detrás. Y en el Delta del Nilo, donde ya no había desierto y disponían de agua para la casa y la familia, el huerto y el ganado, se establecieron aquellos emigrantes, hartos de poner y quitar los palos de la tienda de piel de cabra y de que por el camino se les rompiesen los pucheros y las mujeres se quejasen de tanto enrollar y desenrollar la alfombra para sentarse y levantarse, que aquello no había quien lo aguantase. Y tenían agujetas de tanto andar desierto arriba, desierto abajo, tapadas hasta los ojos para evitar la arena, sin agua para bañarse y oliendo a cabra y yogurt, mientras sus avispados varones, que salían los fines de semana con la excusa de ir a la compra a la costa cananea o a Egipto a por trigo, regresaban a las negras tiendas, llenas de pulgas, con los ojos haciéndoles chiribitas por el recuerdo de las hermosas jóvenes egipcias semidesnudas y olorosas que habían visto, o por las sugerentes cananeas oliendo a cedro que habían conocido tomándose unas cervecitas en las cantinas de Biblos después de la compra.

¡Y ellas con la cabra y la oveja, que no hay derecho, caramba!, debían pensar las nómadas, cabreadas por la desleal competencia de tanta chica guapa y lavada. Es posible que cuando las mujeres nómadas dijeron a sus chicos que ellas los acompañaban a la compra, a ellos se les acabó la excusa. E invadieron, porque la presión social de las mujeres nómadas oliendo a cabra, con sus niños colgados de las faldas y detrás las cabras, las ovejas y, todo hay que decirlo, la suegra con el rollo de las empanadillas en ristre, fue mayor que el temor a las lanzas de los egipcios. Y supongo que, al grito de «¡qué viene mi suegra detrás!», invadieron el Delta del Nilo unas orondas señoras a las que, tal como iban vestidas de negro y tatuadas de rojo, achuchando a sus renuentes varones, los egipcios confundirían con una panda de demonios capitaneados por el dios Seth, el «Rojo», el temible enemigo del desierto.

Lo demás es puro mito y la capacidad imaginativa de Manetón para convencer, contentar e informar como pudo a base de batallitas a su nuevo rey macedonio, heredero de Alejandro Magno y fundador de la estirpe y Dinastía de los Ptolomeos, que no entendía nada sobre Egipto, salvo que había pasta gansa y chicas guapas, de manera que el avispado sacerdote pudo inventarse todo cuanto quiso. Y así nos va, que no hay quien concilie las Dinastías de Manetón con la realidad que nos muestra la Arqueología.

El caso es que los nómadas recién llegados a finales del Reino Antiguo se reasentaron en el Delta del Nilo, con sus marismas, charcos, patos y algo de buena tierra con mosquitos y garzas y caza y pesca y buenos lugares entre los cañaverales para esconderse de los piratas y los recaudadores de impuestos. Y trabajaron y prosperaron. Y, además de casas de adobe y juncos, que a las señoras de las cabras no les gustaban mucho tantas marismas, pero menos es nada de agua, se montaron una preciosa capital, remozando una antigualla ya existente, construyendo grandes y ricas mansiones y bellos palacios (para los jefes, como siempre, que los pobres se hacinaron y metieron cabras y gallinas en el cuarto de baño, que hay agua), adornados con modernas pinturas minoicas con toros y marismas y agua por todas partes en las paredes y los baños alicatados y bañeras tipo minoico, en las que las hicsas-pastoras que quisieron por fin podrían bañarse. Y sus hijos y nietos, relativamente limpios, ya sin el olor a desierto y a cabra, estudiaron la lengua egipcia y los jeroglíficos, porque poco después de hacer la carrera de escribas, algunos hicsos alcanzaron puestos elevados en la administración del nuevo país y, como tontos no eran, se hicieron con el poder en el norte de Egipto, en un momento de confusión, en una época de descomposición política y lío total de los reyes de las Dinastías egipcias autóctonas de Tebas, a finales del Reino Medio, momento en el que, según el Papiro Real de Turín, durante sesenta y cinco años gobernaron, nada más y nada menos, que setenta y cinco faraones. O sea, un follón de mil demonios, a menos de un rey por año, lo que confirmaba, tal como señalaban los primos hicsos, la mala calidad y la desorganización de los dirigentes tebanos.

Mientras tanto, estos pueblos pastores del Delta, que sí estaban organizados, prosperaron y copiaron a los refinados y desorganizados egipcios costumbres caseras, formas de cultivar y llevar los regadíos, e incluso aprendieron a leer sus jeroglíficos y sus jefes hasta se atrevieron a formar unas nuevas Dinastías egipcias, cuyas guapas princesas se casaban con reyes del sur, aunque a los demás egipcios retrógrados del sur, que no tenían derecho a princesas hicsas, esto siempre les sentó bastante mal. Y al cabo de algunas generaciones, muchos de los del norte ni siquiera sabían ya que eran extranjeros, porque llevaban tantos años viviendo en Egipto que se les había olvidado su pasado. Y sus chicas, lavadas y planchadas, ya sin la arena del desierto pegada al pelo, y oliendo a cedro y sándalo de importación en vez de a requesón, eran guapísimas y esbeltas. Y, además, las había rubias y pelirrojas, algo bastante exótico en un país de bellas mujeres morenas y guapos chicos, también en su mayoría morenos.

4.5. Seth, el dios malo de los malos

Aquellos emigrantes se mezclaron con los autóctonos. Hubo matrimonios mixtos durante generaciones y nietos que seguían las leyes de Mendel de la herencia sin saberlo, y vivieron unidos, cambiando ojos azules y cabellos rubios con morenos de piel, ojos y cabellos y pelirrojos de ojos verdes y piel pecosa, pero, en el fondo, seguían separados y presumían de ser diferentes en muchas cosas (más avanzados y modernos) de sus vecinos del sur, y prosperaban felices y contentos, que más de cien años en aquellos momentos en que la vida era corta y empezaba pronto la madurez, daban por lo menos para tres o cuatro generaciones. Eso sí, hubo intercambios de dioses que podríamos considerar «menores», aunque las principales divinidades del norte siguieron en su sitio, sobre todo el dios principal: Seth el Rojo de los hicsos o los hicsos de Seth el Rojo. A veces representaban a Seth como un hipopótamo, algo muy, pero que muy curioso, porque no se sabe cómo un pueblo del desierto, donde solo suele haber unos cuantos oasis y muy pocos ríos (o ninguno), tuvo como una de las variadas formas de representar a su dios un animal fluvial, algo así como si los beduinos adorasen a un dios en forma de pingüino, en un momento en el que aún no existía Internet.

Seth era un dios ctónico, es decir, del subsuelo, y representaba la fuerza bruta, lo tumultuoso, lo incontenible. En la mitología egipcia, el pobre Seth era el señor del mal y las tinieblas, dios de la sequía y del desierto: un dios de pueblos nómadas, frente a los agricultores egipcios, con Min, su dios de la lechugas, y Amón, el dios carnero de Tebas.

Seth también era la divinidad patrona de las tormentas, la guerra y la violencia y, dado que la Dinastía XIX egipcia también fue con bastante seguridad medio hicsa, fue patrón de la producción de los oasis con estos faraones, los Ramsés y Setis entre ellos. Es decir, pasó de malo a bueno al ser considerado oficialmente protector de los nuevos reyes, aunque se le representaba como un ser muy extraño, un ser humano medio animal o un animal sethiano mezcla de galgo y bicho raro, inclasificable desde un punto de vista meramente zoológico, un ser con hocico curvo, orejas cuadradas, cola horquillada y cuerpo de perro, aunque otras veces aparecía como un hombre con cabeza del raro e inclasificable animal sethiano.

Seth no tiene ninguna semejanza completa con ninguna criatura conocida, aunque podría ser considerado, tal vez, como una mezcla de oso hormiguero, burro y chacal, y otras veces se supuso que era una representación estilizada de una jirafa, aunque los propios egipcios distinguían entre la jirafa y el animal de Seth. Cuando se cansaron de representar cosas raras, le pusieron cabeza de asno o le representaron como un asno completo. Y para distraerse, además, le figuraron como cerdo, lebrel, órice (algo así como un ciervo disfrazado de caballo con cuernos o como si un caballo se hubiese ligado a una cierva y le hubiesen salido cuernos al hijo de la descocada en lugar de al marido ciervo burlado), cocodrilo, hipopótamo, serpiente y pez, sus animales sagrados. También aparece en ocasiones como una serpiente con cabeza de asno.

El caso es que Seth era original de la sureña ciudad de Ombos, llamada ahora Kom Ombo, un lugar situado a 165 kilómetros al sur de Luxor. En su origen, la ciudad fue un asentamiento llamado Nubt, del término egipcio nbt, que significa «Ciudad de Oro», un lugar importantísimo por su situación, desde la que podía controlar las rutas comerciales que se dirigían desde Nubia hacia el norte, Nilo abajo (es decir, hacia el sur en nuestros mapas). En la mitología egipcia, Seth era el hermano malo de Osiris, el bueno de la película, algo así como el mito bíblico de Caín y Abel pero en egipcio. Seth era malo, como Caín, y protestaba porque su papá le había dejado la herencia en la tierra regada a su hermano gemelo Abel, y a él le había tocado el desierto. ¡Pobrecillo! (En realidad era un jeta, pues lo que le dejó su padre fue el negocio del comercio y el dominio de todas las rutas del desierto, pero, si no se quejaba, se habría notado que estaba genial, aunque no se puede negar que no tenía mucha agua, ni huertos, ni chicas limpias en cuartos de baño de lujo).

Pero, mira por donde, a los hicsos-pastores, que venían del desierto como él, les encantó este dios y lo adoptaron, asimilándolo a su Baal cananeo. Y aunque solo fuese por llevar la contraria a los pijos egipcios-agricultores que se lavaban más que ellos, incluso aceptaron su forma de perro-raro-chacal, hipopótamo y serpiente o lo que fuese. Además, puesto que Seth era malo-malo, si lo ponían frente a las tropas egipcias asustaría a aquellos enemigos debilitados por tanto lavarse.

Y terminaron haciendo de Seth su dios supremo, una divinidad buena (para Egipto), protector de las armas (de Egipto), la guerra (de Egipto) y la producción de los oasis (a los que por llevar repuestos de lo destrozado por la guerra llegaban las caravanas cargadas de riquezas que estaban bajo la protección de Seth). La unión de la guerra y el comercio siempre ha sido un buen negocio. Y como dios del desierto, Seth protegía esta tierra hostil de las tormentas de arena que él mismo provocaba. Además, era rico, porque velaba por los ricos comerciantes cuyas caravanas protegía y ellos le pagaban buenos impuestos por su protección, que el nombre de su Ciudad de Oro no le venía de casualidad.

Siguiendo con el mito, el «raro» Seth asesinó a Osiris, lo partió a trocitos y desperdigó los pedazos de su cadáver a lo largo del Nilo, de manera que hizo rico a Osiris (bueno, a sus sacerdotes), porque, en lugar de un único santuario de Osiris en Abidos, pudieron fundar cientos de santuarios osiriacos a lo largo del Nilo desde época faraónica hasta el tiempo del Imperio Romano. Y así, Osiris acabó ganando la partida a su hermano Seth, el feo y el malo de la historia.

El feo, malhumorado y envidioso Seth no pudo evitar que su sobrino Horus (hijo de Isis y Osiris) le exiliase al desierto, para vengar el asesinato de su padre. Y además, se le acusó de robar el Sol y traer la noche y la oscuridad, pese a que, al mismo tiempo, Seth era considerado el encargado de proteger la barca solar de Ra (el dios egipcio que simbolizaba al Sol) y desde su proa combatía diariamente a la temible serpiente Apofis. En fin, que Seth fue un dios multiusos. Y sus adoradores, tan contentos, porque al final se quedaron en Egipto.

4.6. Amón, el dios bueno de los buenos

Este lío de dioses debió ser en principio un problema de riquezas y rebaños. «Si yo escribo la historia, mi dios es el bueno, y el tuyo es el malo», debieron decir los egipcios del sur (los cronistas eran del sur; los del norte aún no escribían oficialmente y sus crónicas no se conservaron, así que solo queda la propaganda contraria a ellos).

Los del sur adoraban al dios-carnero de Tebas, que durante el Impero Antiguo había sido un dios menor del nomo IV del Alto Egipto, pero que paulatinamente había empezado a cobrar importancia. Durante la Dinastía XII ya era considerado un importante dios dinástico, al que se asimilaron además los principales y antiguos dioses del panteón egipcio: Horus, el dios halcón; Ra, el dios Sol; e incluso el popular Osiris, el dios de los muertos (¡Ay, ay qué lío!, porque Osiris era el dios al que había matado Seth); y Montu, un dios guerrero tebano.

A partir de entonces, todos ellos se consideraron manifestaciones de Amón.

Amón debía hacer muchos milagros para tener tantos defensores y fieles. Y evidentemente, estos seguidores del dios carnero dejaban cuantiosas limosnas en sus santuarios, unos donativos que sus sacerdotes se encargaron de invertir adecuadamente, volviéndose inmensamente ricos y poderosos. Tan poderoso era que, como veremos más adelante, tras abolirse la reforma religiosa de Akhenatón, el dios Amón, que recibía muchísimos nombres, como «El oculto», «Padre de todos los vientos», «Alma del viento», «Dios único que se convierte en millones», «Aquel que habita en todas las cosas», «Amón-Ra, señor de los tronos de las Dos Tierras», «El toro de su madre», «El eterno», etc., fue asimilado también a Ra, el dios Sol, y añadió a su nombre el de Ra, convirtiéndose en el dios de todo Egipto como Amón-Ra, Amón-Ra-Atum, Amón-Min-Kamutef, o Amón-Ra-Soter «Amón-Ra, rey de los dioses».

Amón, al que se adoraba también en una tríada junto a su esposa, la diosa Mut, y a su hijo Khonsu, era un dios reservado, invisible para sus fieles, separado del pueblo por innumerables pasadizos sombríos y capillas oscuras, en las que se celaba al público de fieles la estatua del dios, una estatua que, incluso cuando salía en procesión, durante la Gran Fiesta Opet, o la Fiesta del Valle, estaba oculto tras cortinas. Era un tipo de culto y de templos totalmente opuestos en su concepción y desarrollo a los espacios culturales abiertos al aire libre en los que se desarrollaban los cultos solares de Ra o de Atum. Cuando la estatua del dios salía del templo dentro de la barca procesional, su imagen no era nunca exhibida a los profanos, sino que se encontraba oculta por cortinajes que nunca se descorrían. Una imagen guardada en el Sancta Sanctorum del interior de los templos, solo accesible a los iniciados con una escala de sacerdotes con distintos grados y en una jerarquía claramente identificada en atributos, vestiduras y obligaciones rituales. ¿A quién se va pareciendo ese «Oculto»? El que no se ve, el que está encerrado en el templo…, es curioso, porque se parece al Yahvé de los judíos (ese dios sin nombre, «Yo soy el que soy»). Sí, Amón se parece a Yahvé. Ambos son «ocultos», misteriosos, velados al gran público. Los fieles no pueden entrar en el Sancta Sanctorum de ninguno de los dos. ¿Por qué Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, se fijaría en Atón, brillante y visible, para compararlo y asimilarlo con Yahvé? Esta es una de esas cosas que no se entienden, pero que para todo el mundo son totalmente lógicas. Yahvé el oculto, el dios de las batallas, el destructor, no puede de ninguna manera equipararse con un dios Sol de luz y benefactor. Es más bien, una especie de hermano gemelo de la unión de Amón y Seth. A ver si nos vamos enterando.

4.7. Comienzan los conflictos

Total, que, como era de esperar, y como sucede hasta en las mejores familias, tras años y siglos de pacífica convivencia, surgieron en el «Egipto separado» (tú del norte, yo del sur) los conflictos entre vecinos y primos lejanos. Y por un «quítame allá esos hipopótamos» de nada, se tiraron los trastos el sur contra el norte y el norte contra el sur y todos lucharon contra todos, dentro y fuera de las fronteras egipcias, como aún viene sucediendo, lamentablemente, en el Próximo Oriente, Anatolia y Mesopotamia incluidas. Había demasiados intereses políticos (como ahora), demasiadas riquezas (como ahora), demasiado comercio (como ahora), demasiados intermediarios (como ahora), demasiadas materias primas en la zona (como ahora).

Unos querían lo que tenían los otros: tú tienes tierras fértiles, yo las quiero. No te las doy. Te las quito. No me dejo. Te ataco. Me defiendo. Porque yo también quiero tus tierras. Y yo tus rutas de comercio. Y nos peleamos. Nos hemos peleado. Nos pelearemos siempre. Por la tierra fértil al lado de los ríos. Por los caminos que unen valles y pasan montañas y suben puertos y llegan a ríos y orillas de mares. Unos querían dejar el desierto y la tierra yerma y poder comer… Y, como no tenían tierras para plantar lechugas, los nómadas querían arrebatárselas a sus vecinos, más ricos y con más medios. Y así, el nómada pobre buscó tierras para asentarse, igual hace tres mil quinientos años que ahora, pues no hay más que repasar los periódicos, las noticias de Internet o el telediario de cualquier cadena, nacional o extranjera de nuestros días, para ver que nada ha cambiado en casi cualquier región del mundo. Igual que en tiempos de Tutankhamón, se sigue luchando por la tierra. Por la religión. Por la familia. Entre primos hermanos. Por motivos que a nosotros, occidentales urbanizados estresados y motorizados nos parecen raros, pero que, en muchos lugares de la Tierra, todavía son fundamentales: religión, familia, libertad, comida. Vida natural. ¿Los ha olvidado Occidente? Así nos va.

Pero, además de todo esto, parece que había otra poderosa razón, según dicen los expertos en magia antigua: la eterna maldición de los faraones, que sigue haciendo de las suyas en aquellos lares, para fastidiar a los que ya no creen en ellos. La maldición que castiga a los que molestan y roban. Y como se verá abajo, esta maldición no es en absoluto una broma.

4.8. Las autopistas de la Antigüedad

Además de todo lo expuesto, en ese grandioso y amplio Próximo Oriente que comprende desde la península de Anatolia (hoy Turquía), Siria, Jordania, Líbano, Israel, Egipto, Iraq y Arabia Saudí, Armenia e Irán, existía, y existe, un factor geográfico y estratégico determinante. Allí se cruzan todos los caminos de paso, idas y venidas de norte a sur y de oriente a occidente, además de existir varios estrechos y zonas estratégicas de la mayor importancia, como Suez, Dardanelos, Bósforo, el golfo de Aqaba o el Golfo Pérsico.

Muchos caminos-vías-autopistas y numerosas riquezas recorren este inmenso territorio, parte del cual se llamó Creciente Fértil, desde que hacia el 15 000 a. C. más o menos, sus inquietos habitantes empezaron a navegar por el Mediterráneo buscando la obsidiana de la isla de Melos y el camino de las turquesas y el lapislázuli, o el opio que venía de Afganistán, China y el Extremo Oriente. Desde entonces, solo han cambiado el firme de las carreteras (en algunas) y el sistema de transportes (en algunas también). Solo hay que volver a Aqaba después de muchos años, sentarse a la orilla del mar Rojo y ver que donde ayer se veían largas caravanas de oscilantes y malolientes camellos rumbo al norte, ahora hay largas y malolientes filas de ruidosos camiones yendo hacia el mismo lugar. O bien sentarse a orillas del mar de Mármara, en Estambul, y observar la larga fila de petroleros perfectamente alineados que guardan su turno para entrar o salir de la Propóntide por el estrecho del Bósforo o los Dardanelos. O bien recordar la riqueza de la misma Petra, la ciudad rosa del desierto, reina del comercio antiguo en manos nabateas, hoy en Jordania, y otras ciudades caravaneras de los alrededores, como Alepo, Palmira o Damasco, oasis maravillosos, parada y fonda de las autopistas del desierto, con las antiguas Mari, en el Éufrates y Ebla, 40 kilómetros al sur de Alepo, en Siria, mirando casi, casi, al casi cercano mar Mediterráneo.

La multitud de riquezas que contribuye a la prosperidad de esta zona, donde una vez estuvo el Paraíso Terrenal bíblico, materias primas y mercancías preciosas que se mueven por las importantes vías naturales de comunicación que la atraviesan y circundan, pasos naturales entre el exótico Oriente y el civilizado y rico Occidente, hacen de estos lugares, en cuyo centro-suroccidental u oriental según se mire, bien puede situarse Egipto, un continuado campo de batalla, en el que confluían y confluyen riquezas sin cuento, antiguas culturas y arraigadas, belicosas y pendencieras religiones, panorama al que se ha unido, como moderno factor enormemente desestabilizador, el llamado «oro negro», el petróleo que caracteriza nuestra civilización actual y cuya negra maldición amenaza con destruir y hacer desaparecer la vida en la superficie que lo cobija. Esta sí es la maldición: la de la riqueza que a todos apetece, que se une a la de los faraones. Una riqueza maldita que, curiosamente, destruye a quien la posee. Y lo mismo que primero lo engrandece, luego lo destruye. Porque los demás, pobres y envidiosos, lo atacan para quitársela. Y al final todos pierden con tanta guerra.

La hegemonía de unos y otros en el país del Nilo y sus multinacionales, la rama familiar del norte y los primos del sur, fue tal vez la tonta excusa para una larga y encarnizada lucha, en la que posiblemente, como en toda lucha civil y familiar, no debió haber ni vencedores ni vencidos. Simplemente se hizo una limpia. Porque se sabe que todos siguieron casándose entre ellos, el sabio pueblo y sus gobernantes, hicsos y no hicsos: los primos del sur con las guapas primas del norte. Y viceversa. Y, además, con primas de fuera de Egipto, porque llegó un momento en que las jóvenes extranjeras se pusieron de moda en los harenes de los faraones. Y es de suponer que pasó lo mismo en las casas particulares, tabernas, burdeles y mercados de esclavos.

Así que, al final, se repartieron el pastel entre todos: ricos y pobres, nobles y plebeyos, autóctonos hijos de hicsos o hicsas y viceversa. Porque el postre era suculento, agradable y enorme, y daba para todos, al menos para los que sobrevivieron a las tontas luchas fratricidas. Una riqueza inmensa que, a partir de entonces, se evidencia en los riquísimos tesoros descubiertos en las tumbas de sus reyes y reinas y en las magníficas construcciones que realizaron para ellos mismos y sus dioses.

Por eso, después de estas luchas y su final en Egipto, Manetón comenzó la Dinastía XVIII, para dar a entender que algo había cambiado en el país del Nilo: Egipto se abrió sin pudor a las antaño odiadas influencias extranjeras, cuyas realizaciones artísticas pasaron a embellecerlo aún más si cabe. Y a mejorar su estilo de vida, sus realizaciones arquitectónicas y decorativas y hasta su religión, que admitió nuevos dioses que pasaron a formar parte del panteón nacional, por ejemplo, la diosa cananea de la fertilidad, Astarté.

El joven Tutankhamón perteneció a esta nueva época, moderna, cosmopolita y sofisticada que denominamos Imperio Nuevo, y a la Dinastía que lo inaugura, la XVIII, que duró unos 277 años. Pero aquellos enfrentamientos y luchas de la época de los hicsos fueron curiosos. Y, dado que hay información literaria sobre ellos, nos detendremos a relatarlos por dos razones principales. En primer lugar, por la excepcionalidad de los documentos, que en otros momentos de la larga historia egipcia son casi inexistentes. Y en segundo lugar, porque evidencian la idiosincrasia de los personajes que participaron en las batallas, el realismo con que se describe la crueldad de los pasajes relatados, la valentía, real o imaginada de los personajes que en ellos intervienen o los medios de defensa y ataque a unas ciudades existentes en una época que, de no saberse que son tan antiguas como del primer tercio del segundo milenio a. C., podríamos pensar que estamos relatando episodios de la Edad Media europea, protagonizados por valientes caballeros lanceros, valerosos soldados de infantería, arriesgados marinos y ciudades y castillos amurallados.

Además, en estos relatos aparecen rubias heroínas de leyenda, a las que a veces uno se imagina cubiertas con velos casi transparentes, con puntiagudos cucuruchos en la cabeza y viviendo su amargo cautiverio en solitarias, altas y cerradas torres, enmarcadas por verdes paisajes tamizados por la niebla, hasta que uno cae en la cuenta de que estas mujeres egipcias a las que se refieren los textos son auténticas y valerosas reinas guerreras, que vivieron en Egipto hace más de tres mil años. Unas bellas mujeres en una tierra hermosa y misteriosa, desconocida en muchos aspectos, en la que, a juzgar por los escasos documentos conocidos, la asombrosa realidad de su historia supera en muchos momentos a la más increíble ficción.

Y lo más curioso de todo: parece que los relatos literarios, a veces amañados, inventados, deformados por la propaganda política, pudieron hasta ser verdad. Porque hay pruebas arqueológicas que los confirman, como veremos a continuación.

4.9. Primeras escaramuzas: sur contra norte y los príncipes Antef de Tebas

Al tiempo que las poblaciones nómadas cananeas de los denominados «hicsos» afianzaban su dominio a orillas del Mediterráneo, en el norte de Egipto, en el sur del país del Nilo, en Tebas, una nueva Dinastía de reyes egipcios, la XVII, iniciaba los intentos para conseguir controlar todo Egipto, comenzando por su propia región sureña, donde sus príncipes parecen haber gobernado desde la isla de Elefantina y la primera catarata del Nilo (en realidad una acumulación de rocas que parecen hipopótamos en el agua), al sur del país (Alto Egipto), hasta Abidos, nombre griego de la capital del nomo VIII del Alto Egipto.

Allí, en Tebas, una serie de reyes llamados Antef, que gobernaban la región y pretendían controlar todo el país, unirlo y gobernarlo ellos solos, provocaron los primeros conflictos y escaramuzas con los molestos vecinos del norte, a los que consideraban invasores de Egipto, algo que interesaba a su propaganda política de dominio y expansión y para justificar tanto la guerra como el dinero que costaba a sus propios súbditos, a los que azuzaban contra los «invasores» de Egipto.

En este asunto contaron con la complicidad de los sacerdotes del dios Amón, que querían ampliar su negocio al Delta del Nilo y luego, ya puestos, al noreste, a Canaán. Y, si la ocasión era propicia, más allá, hasta Babilonia y Asiria, y hasta Irán y la India, hasta el origen de la seda, las joyas y el lapislázuli; y hasta Hatti, a por su sal, y hasta Centroeuropa, cuna del ámbar. El caso era llegar a las cabezas de los mercados y no pagar intermediarios, un comercio controlado entonces en su última estación egipcia por los hicsos desde el norte. Por eso, los comerciantes y señores del sur se veían obligados a pagar una millonada por sus caprichos en joyas, perfumes, adornos varios, drogas, sedas, alfombras persas, bordados sirios, dagas, puñales, taraceas de Damasco, vidrios cananeos, sal centroeuropea, ámbar del Báltico y otras chuches que las mujeres del Delta tenían a mejor precio. Había que bajar los precios como fuese. Pero cualquiera se metía con los hicsos, que tenían muy buen armamento y carros de guerra, mientras que los del sur no tenían un ejército con el que poder hacerles frente.

Al final, todo fue al revés, porque la primera provocación vino de norte a sur. Porque los del norte también tenían la presión social de sus chicas: que si «fíjate cómo ha subido el oro» y que si «ya no me quieres como antes» y que si «fíjate qué joyas tiene mi prima del sur y dice mi madre que…». Y al ver llegar a un ejército de mujeres y niños pidiendo pan y lechugas, capitaneados por la suegra, gritando cual posesa (es decir, Seth encarnado), pidiendo la cabeza de los afeminados varones que no salían a luchar para que ellas tuviesen cuarto de baño estable, los hicsos supieron que no había nada que hacer: la presión social pudo más que las relaciones pacíficas con los primos del Alto Egipto. Y se buscaron una excusa (absolutamente surrealista, como veremos) para liarla y derrotar a los del sur, que no tenían carros ligeros, ni buenos caballos, ni buenas ciudades amuralladas.

4.10. Tao II y Ahhotep, la reina del dios luna de la Dinastía XVII del sur

Según Manetón, la Dinastía XVII era de Tebas, y gobernó en aquella ciudad sucediendo a la Dinastía XIII (las Dinastías XIV, XV y XVI, estas dos últimas hicsas, reinaron en el Delta), y parece que sus monarcas eran una rama menor de aquella. Estos gobernantes, el primero de los cuales pudo ser un tal Intef V, al que sucedió su hijo Rahotep y luego otros más, tenían que pagar tributo a los reyes hicsos y tolerar sus guarniciones militares, situadas en lugares estratégicos para controlar el país y, sobre todo, las ricas caravanas. Hasta que estos tebanos se pusieron a la cabeza de la lucha contra los soberanos extranjeros, se enfrentaron a los hicsos y consiguieron una nueva reunificación del país.

Al morir el príncipe Senakhtenra Tao I, asumió el trono tebano su hijo, el príncipe Seqenenra Tao II, casado con la reina Ahhotep I (cuyo nombre significa El dios de la luna está satisfecho), su hermana menor, siguiendo las ancestrales costumbres familiares egipcias. La nueva pareja real, asesorada siempre por su madre, la reina Tetisheri, decidió en secreto comenzar a plantar cara a los hicsos y a sus aliados. Obviamente, además de por Tetisheri, los jóvenes también estaban asesorados y apoyados por un consejo, formado por militares, nobles, escribas y sacerdotes que buscaban ampliar sus negocios en el norte, ya que la franja del sur del Nilo y los desiertos se les habían quedado pequeños y estaban hartos de pagar el sobreprecio de las mercancías que les vendían desde el norte. Por lo tanto, decidieron que intentarían eliminar a los intermediarios.

Con la llegada al poder de Seqenenra Tao II, conocido luego como «el Bravo», tuvieron lugar los primeros choques militares contra aquellos a los que los príncipes tebanos consideraban interesadamente, repito, unos invasores de Egipto: los primos del norte. Pero antes de ocuparnos de cómo empezó esta guerra, echaremos un vistazo a la capital del sur, Tebas.

4.11. Tebas, la de las cien puertas

Tebas es el nombre griego de la ciudad del dios Amón, el carnero, una metrópoli populosa que había sido la capital del Imperio Medio y lo sería durante el siguiente Imperio Nuevo de Egipto. Estaba situada en el Egipto Medio (es decir, el curso medio del río, ni cerca del nacimiento ni de la desembocadura), en la actual población de Luxor. Su nombre antiguo era Uaset «La ciudad del cetro uas», y muchos siglos después el ciego Homero la cantó como «la ciudad de las cien puertas», debido a las innumerables puertas abiertas en sus extensas murallas. Posteriormente, los árabes la llamaron Al-Uqsur, «Los palacios», por los restos de los monumentales edificios religiosos de época faraónica que en ella se conservaban y conservan, que, desconocidos para los nuevos habitantes, fueron considerados antiguos palacios por su evidente grandiosidad.

En tiempos de la Dinastía XI, la opulenta Tebas sucedió a la antigua capital, la bonita Menfis, situada más al norte, justo antes del comienzo del Delta del Nilo, que hacia el año 2050 a. C. ya era un gran centro religioso y político. Y Tebas comenzó a crecer y crecer cual clara de huevo batida con azúcar, y se hizo grande y magnífica y lo siguió siendo, cada vez más, durante más de mil años. En Tebas vivieron los faraones y casi 650 000 personas en los momentos de mayor esplendor. Y las ruinas de los más grandiosos templos egipcios, los de Karnak y Luxor, son impresionantes y casi inabarcables, en una ciudad en la que, en la actualidad, pocas son las viviendas que no están hechas con adobe puro de barro y paja.

Templos grandiosos para un dios misterioso, El Oculto, cuya estatua estaba guardada en un oscuro y sagrado santuario al que no entraban más que cuatro privilegiados. Un dios que hablaba a los fieles y pronunciaba oráculos. Que hablaba y se movía, como una marioneta, manejada por sus avispados sacerdotes, para bendecir a sus fieles.

En la orilla opuesta del Nilo, frente a la ciudad y sus grandes y brillantes templos llenos de riquezas (más o menos como cualquier banco de la actualidad, que no se ven pero se sabe que están ahí), se encontraba una serie de edificios grandiosos, como el palacio de Malkata, «Lugar donde se recogen cosas» en árabe, cuyo nombre egipcio era Per-Hay, «Casa del regocijo», aunque en su origen fue llamado «Palacio del deslumbrante Atón». El palacio de Malkata fue erigido por Amenofis III, posible abuelo de Tutankhamón, que lo utilizó como residencia regia durante la última época de su reinado, a partir del año vigésimo noveno de su subida al trono. Estaba construido con adobes, es decir, barro y paja secados al sol, con las paredes y los suelos totalmente cubiertos de pinturas al fresco, dibujos, azulejos y diseños al más puro estilo minoico-mediterráneo. Una vez terminado, este palacio fue la residencia real más grande de Egipto, cuya decoración, que se ha conservado y han sacado a la luz los arqueólogos, sorprende aún por su colorido y riqueza, no solo temática, sino también en numerosas aplicaciones de oro formando complicados diseños que presuponen lo que luego habrá en Amarna, la Ciudad del Sol.

Junto al grande y elegante edificio real había un gran lago ceremonial, excavado al este del palacio, y comunicado con el Nilo a través de un sistema de numerosos canales, bordeados de palmeras, que terminaban en un gran muelle, llamado actualmente Birket Habu. Como espacio sobraba y riqueza y obreros para trabajar también, en época de Amenofis III se edificaron además un templo dedicado a la reina Tiyi y otro al dios cocodrilo Sobek, varios palacios para reina y princesas y príncipe heredero y concubinas, además de un templo dedicado a Amón, para no tener que pasar el Nilo, que era una pesadez. Se construyeron también mansiones para familia real, ministros, funcionarios, sirvientes, mayordomos, lavanderías, caballerizas, casas de la élite, viviendas para los asistentes, jardineros y cocineros. Y también un altar llamado Kom al-Samak, que debió servir para ceremonias de culto al rey o relacionadas con su persona, según los arqueólogos de la Universidad de Waseda que lo han excavado y estudiado, sorprendentes espectadores de un edificio singular cuyos restos, destrozados en miles de pequeños fragmentos, reconstruyen en paredes de adobe enlucidas decoradas con escenas de la vida silvestre egipcia (flores, cañas, papiros y los animales que pueblan las marismas del Nilo), así como diseños geométricos decorativos, con rosetas, adornados con columnas de madera pintada, con capiteles liriformes que sujetan los techos y figuras de la Gran Esposa Real, la reina Tiyi, y raras pinturas murales aún visibles in situ en un gran complejo palacial que no tendría nada que envidiar a los grandes palacios minoicos si se hubiese construido de piedra. Pero, a pesar de las ruinas y del mal estado de las paredes de adobe, los maltrechos restos indican que ya hacía tiempo que los ricos egipcios habían contratado a los artistas de moda en el Mediterráneo: los artesanos minoicos, muchos de los cuales habían emigrado de Creta después de que esta isla fuese invadida por los rudos micénicos indoeuropeos.

Cerca del palacio de Malkata se alzaría años más tarde el Ramesseum, el templo funerario ordenado construir por Ramsés II, ya en la Dinastía XIX, situado en la ribera occidental del Nilo, junto al Valle de los Reyes, la necrópolis real más grandiosa que se conoce en el antiguo Egipto, con las tumbas de los más famosos faraones del Imperio Nuevo. Allí está todavía Tutankhamón en su tumba. Vigilante. Atento. Amenazadores sus principios vitales atormentados por su temprana muerte.

Así pues, Tebas fue una ciudad de vida cerca de la ciudad de la muerte, una ciudad que aún hoy no deja a nadie indiferente por la grandiosidad de sus ruinas. Que sobrecoge y llena de admiración. Sobre todo al pensar que cuando los hombres vivían y morían entre adobes, más o menos adecentados, según la clase social de sus propietarios, las moradas de los dioses eran palacios de piedras y oro. Grandes corredores desiertos en los templos, llenos de temor de dios, eso sí, con las estancias sacerdotales repletas de piadosos y ricos sacerdotes, bien alimentados y cuidados por legiones de sumisos servidores y esclavos, mientras que en las adyacentes callejuelas se apiñaban abigarradas multitudes de mendigos, peregrinos, malhechores, tullidos, pedigüeños, policías, comerciantes, hasta llegar a los grandes templos, donde una multitud de dioses, impasibles ante el sufrimiento humano, guardaban en su mano el destino cruel de sus fieles. Sobre todo Amón el Oculto, el señor-carnero de Tebas, dios dinástico que aumentaba constantemente el poder y la riqueza de sus sacerdotes y santuarios.

4.12. Vamos por partes, que nos liamos

Muchos años antes de que naciese Tutankhamón, hacia 2160-2000 a. C., durante el Primer Periodo Intermedio, gobernó en Egipto la Dinastía XI, cuyos reyes, nacidos en esta Tebas de la que acabamos de hablar, mantuvieron constantes disputas contra los gobernantes de los nomos (provincias) vecinos, primero para extenderse y obtener zonas de influencia próximas y luego para controlar todo el territorio egipcio. Hasta que lo consiguieron. Y cuando todo Egipto estuvo unido, continuaron extendiéndose hasta el norte del actual Líbano y la mitad del curso del río Orontes y hasta el Éufrates. Y es muy curioso llegar a un lugar cerca de la actual Beirut, la capital libanesa, llamado Nahr el Kalb (en árabe, «Río del perro»), y encontrarse con unas estelas grabadas en la roca, como hoy en día hacen los turistas maleducados que escriben en las paredes, pero «a lo oficial». Por este río del perro pasaron egipcios, asirios, babilonios, griegos y romanos y los combatientes de la II Guerra Mundial, y todos ellos dejaron allí su huella, sobre todo el faraón egipcio Ramsés II, cuyas estelas emociona encontrar tan lejos de lo que se supone normalmente que era su tierra, cuando no se sabe que hasta aquí llegase Egipto durante el Imperio Nuevo.

Todo había empezado hacia el año 2025 a. C., varios siglos antes de Ramsés II, cuando un gran guerrero de la Dinastía XII, Mentuhotep II, tras conquistar Heracleópolis Magna, principal ciudad del XX nomo del Alto Egipto, en la región de El Fayum, situada hacia el sur del delta del Nilo, unificó todo Egipto bajo su mando. El sacerdote Manetón inició con Mentuhotep el denominado Reino o Imperio Medio.

Los faraones del Imperio Medio, como buenos tebanos amantes de su tierra, instalaron en Tebas la capital de su reino unificado, que no les duró mucho por culpa de aquellos «invasores extranjeros» que constituyeron unas artificiosas Dinastías contemporáneas a las tebanas. No se sabe muy bien cómo ni por qué, Manetón agrupó las Dinastías del norte numerándolas de la XIII a la XVI (XII-XIV, 1785-1550 a. C.; XV-XVI, hicsos, 1730-1580 a. C.).

Así pues, Egipto no estaba unificado, para qué nos vamos a engañar. Aproximadamente en 1580 a. C., Tebas era solo la ciudad más importante del Alto Egipto, porque había una doble administración y dos reinos. Pero Manetón se inventó las Dinastías para que los Lágidas o Ptolomeos, venidos de la norteña Macedonia a este antiguo país que se asomaba al Mediterráneo a través de la nueva ciudad de Alejandría que hablaba griego y egipcio y koiné, el argot de los marineros y comerciantes, entendiesen algo de aquellos líos de reyes, primos, venganzas e invasiones de pastores cananeos, mezclados todos con inmigrantes y marinos mediterráneos y ricos comerciantes de los desiertos próximos, en pugna eterna con los egipcios sureños autóctonos y retrógrados donde los hubiese, más paletos que los avanzados y viajados vecinos del norte.

Para ese año de 1580 a. C. más o menos, mientras en el norte, en el Bajo Egipto, es decir, la desembocadura del Nilo, gobernaba Apofis I, un faraón de origen hicso de la Dinastía XVI, en Tebas, es decir, al sur, gobernaba Seqenenra Tao II, hijo de un gobernador o príncipe descendiente de Antef V, llamado Tao I y de su esposa, la reina Tetisheri.

Al parecer, este faraón Seqenenra Tao II, tebano de pro donde los hubiese, y por ello adorador del dios-carnero Amón, recibió una osada provocación del faraón del norte, Apofis I, que residía en Avaris. Para Seqenenra Tao II, el rey Apofis I era un ser abyecto, que había tomado como dios a Seth como señor, y no servía a ningún otro dios que hubiera en el país. En otras palabras: el dios de los tebanos, Amón, estaba harto de que los del norte no dejasen parte del pastel a sus dirigentes políticos ni a sus templos y sacerdotes.

Sin embargo, fue el monarca del norte quien provocó al tranquilo príncipe de Tebas, en el sur, de una forma muy curiosa.

4.13. Me molestan los hipopótamos del sur

Disponemos de un relato novelado acerca del asombroso casus belli que provocó la guerra entre los egipcios fetén tebanos y los presuntos invasores hicsos. Esta narración, realmente curiosa y divertida, nos es conocida por una única fuente, La Disputa de Seqenenra y Apofis, que ha llegado a nuestros días a través de una sola copia de época del rey Merneptah, cuarto faraón de la Dinastía XIX, en el Papiro Sallier I (P. BM 9999), el papiro más largo de los conocidos encontrados en Egipto, con 1500 líneas de texto, aunque está incompleto y nos deja el cotilleo a medias.

La narración comienza diciendo que la tierra de Egipto estaba en dura aflicción, y que Seqenenra era gobernante de Tebas, la ciudad del sur, mientras en el norte, en Avaris, estaba el príncipe Apofis, que había tomado a Seth como único señor y no servía a ningún otro dios que hubiera en todo el país.

En el relato, escrito más de dos siglos después de los hechos que relata, Apofis, en su afán de provocar al rey del sur, inventó una excusa rarísima: que existía un estanque de hipopótamos en Tebas que, aunque se encontraba a considerable distancia al sur de Avaris, (desde la actual capital, El Cairo, hasta Luxor y Tebas, hay más de mil kilómetros; desde Avaris, más al norte de El Cairo, aún más), el ruido de estos animales impedía dormir a los lejanos habitantes del norte.

Es el rey Apofis el que me envía ante tu presencia para decirte: que se retire a los hipopótamos del estanque que está a oriente de la ciudad, porque impiden que puedan dormir de día y de noche. El ruido que hacen abruma los oídos de la gente de la ciudad.

Debió decir, muy serio, aunque conteniendo la risa, el mensajero hicso al tranquilo príncipe tebano. Sorprendido ante protesta tan insólita, Seqenenra contestó lo que supongo que contestaría cualquier señor actual, al que, por tener la tele muy alta, le llega una reclamación de un señor que vive a mil kilómetros de su casa:

¡Pues sí que tiene el oído fino el señor Apofis! ¡Déjate de chorradas, que no tengo ganas de discutir!

Frase esta última exactamente igual hoy que ayer, y que más o menos significa: «sois unos pesados y estoy de vosotros hasta el gorro. A ver si os vais de Egipto de una vez, que es mío», que en el egipcio cortesano debió sonar algo así como:

¿De verdad tu amo ha oído hablar en ese país lejano del estanque que está situado a oriente de la ciudad del sur? No voy a discutir con tu amo.

Pero el mensajero del norte contestó, de forma diplomática, eso sí, algo que hizo mosquearse al príncipe del sur:

Reflexiona sobre la razón por la que me envían.

Cuando el príncipe tebano del sur, llamado luego «El Bravo», consiguió salir de su asombro, al darse cuenta de que le estaban retando, se enfadó por la bravuconada y convocó a su consejo de notables. Y aquí, lamentablemente, el escriba del Papiro Sallier I, llamado Pentaur, dejó incompleto su ejercicio de redacción y a futuras generaciones sin la información de cómo acabó aquel divertido y extraño episodio. Pero, aunque no sabemos cómo termina el relato, sí conocemos el desenlace auténtico de aquel enfrentamiento. Hacia 1570 a. C., Seqenenra Tao II defendió su ruido, sus hipopótamos y su estanque y emprendió la lucha contra los hicsos de fino oído del lejano norte.

Y Seqenenra Tao II perdió, y murió valientemente en el campo de batalla. Porque, a lo mejor, no tenía tan buen oído como su rival del norte. Nunca se ha sabido si los del norte volvieron a quejarse, pero, por el momento, ganaban 1-0.

4.14. Seqenenra, ¿defensor o cazador de hipopótamos?

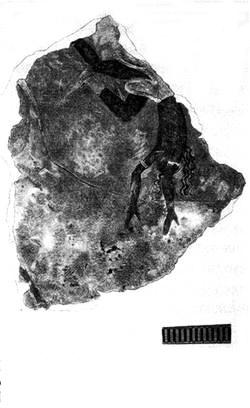

Total, que el pobre rey del sur salió bastante mal parado. La momia de Seqenenra el Bravo, conservada en el Museo de El Cairo, muestra múltiples heridas y mutilaciones causadas, según todos los investigadores, por el tipo de hacha de guerra usada por los hicsos, muy diferentes de las que usaban los soldados del sur. Y el pobre príncipe defensor de los hipopótamos tiene el cráneo partido, hundidos la nariz y el pómulo derecho, además de la mandíbula inferior rota, la lengua partida y signos de que murió tras una larga agonía, posiblemente abandonado en el campo de batalla, hasta que su cadáver pudo ser recuperado por los suyos. Y se supone también, a juzgar por el estado de la momia, que fue embalsamado bastante tiempo después de morir, lo que parece indicar que el cadáver no fue rescatado inmediatamente, tras una derrota del ejército del sur en la que, entre otros muchos combatientes, murió su bravo monarca. Y los suyos tuvieron que rehacerse antes de volver al campo de batalla y buscar su cadáver, para que no les colgasen de la alta muralla de Tebas por abandonar a su rey.

Cabeza de la momia del faraón Seqenenra Tao II en la que se pueden apreciar las heridas que le provocaron la muerte.

Este curioso relato se interpreta de varias formas, porque los investigadores no se ponen de acuerdo. Algunos lo consideran un típico relato oriental, totalmente falso, imaginado, irreal, en el que dos inteligentes gobernantes compiten entre sí en ingenio y plantean situaciones absurdas que cada uno resuelve de una manera. Para otros, el inicio del cuento parece indicar la ruptura histórica y religiosa que los hicsos debieron suponer para los egipcios del Segundo Periodo Intermedio.

El texto insiste en la impiedad de este pueblo invasor y extraño en sus costumbres y creencias, ajeno a Egipto y sus tradiciones, que solo reconocía como dios a Seth, un dios del desierto, las tormentas, la oscuridad y el caos, mientras Seqenenra no se confiaba a ningún otro dios excepto a Amón-Ra, el dios supremo de Tebas. El dios carnero, el Oculto.

Muchos investigadores creen que hay que entender la cuestión de los hipopótamos y la ofensa desde este punto de vista religioso, pues los tebanos practicaban la caza ritual de hipopótamos, y así lo representaron en sus tumbas desde el Reino Antiguo. Este poderoso animal, acuático y terrestre a la vez, era identificado, entre otros muchos y raros, con el dios Seth, al que ellos adoraban. La queja del rey Apofis y su exigencia de que se cesase esta práctica de cazarlo, probablemente tuviese más que ver con la ofensa que los reyes tebanos infligían continuamente al dios que los hicsos veneraban en la persona de sus animales preferidos que con que estuviesen haciendo ruido en un estanque. Además, era frecuente que los tebanos pintasen imágenes del dios Horus cazando hipopótamos en las marismas, una imagen claramente ofensiva para la sensibilidad de los del norte.

Lo demás parece un despropósito, sin explicación posible ni razonable. Pero a veces la realidad supera a la ficción. Aunque esta vez se nos escapa qué quería verdaderamente Apofis, si la guerra con el sur solamente o unir Egipto bajo su mando, aprovechando ya de paso el lío que sabía que se iba a montar. A pesar de la muerte de El Bravo, parece que a Apofis se le escapó la ocasión de humillar a sus valientes primos tebanos, que le plantaron cara y al final, sin Bravo y todo, le vencieron.

Y tal vez, como se dice al estudiar la explosión del volcán de la isla de Thera (Santorini, en Grecia), fue con la ayuda y por culpa de un simple fenómeno natural, como los tebanos se hicieron finalmente con la victoria, bien porque fuesen más descreídos que los hicsos o porque fueron precisamente ellos los que lanzaron el interesado bulo, que nunca se sabe lo que uno puede conseguir con un simple rumor y un buen milagro o superstición apropiada. Que para el caso son lo mismo.

Los hechos históricos conocidos (es decir, «supuestos hechos históricos») y el desenlace fueron, más o menos, como sigue.

4.15. La revancha del sur y las moscas de oro

El último faraón de la Dinastía XVII fue el rey Ahmose o Amosis (1570 a. C. aproximadamente), sucesor de Kamose, quizá ambos hijos de Seqenenra Tao II y la reina Ahhotep I. En el año undécimo de su reinado, siguiendo los pasos de sus antecesores, Ahmose lanzó nuevos ataques contra los hicsos. Conquistó primero Menfis y después Avaris, y persiguió a los hicsos hasta la ciudad palestina de Sharuhen, ya en el año decimosexto de su reinado, es decir, al menos unos cinco años después, una época que se conoce bien por los relatos conservados en las tumbas, como la de otro Ahmose, un importante marino hijo de un tal Baba y de una mujer llamada Abana, en cuya tumba ha quedado escrito tal vez el testimonio más completo sobre el final de las guerras contra los hicsos, en una narración que mandó hacer y escribir en la tumba del abuelito su nieto Paheri, que era escriba de Amón. Ya cuando visitó la tumba del almirante Ahmose en 1829, Champollion se dio cuenta de su importancia, entre otras cosas porque documenta el empleo de carros de guerra en Egipto, innovación que generalmente se atribuye a los hicsos. La descripción del ataque a Avaris dirigido por el rey Ahmose comienza así:

Acompañé al soberano a pie cuando él marchaba sobre su carro y estaba atacando la ciudad de Avaris. Fui valiente a pie en presencia de Su Majestad.

La valentía de Ahmose en esta acción a pie junto al carro real le valió una promoción como capitán de un barco llamado El que brilla en Menfis. Después del primer ataque, la lucha se desarrolló en el río:

Se procedió a luchar en el agua en el canal de Avaris. Entonces hice una captura y traje una mano, lo que fue anunciado al Heraldo Real y se me dio el Oro del Valor.

Los oficiales fueron recompensados por su valor en el campo de batalla con el Oro del Valor, igual que el collar con moscas de oro del tesoro de la reina Ahhotep. Puede considerarse esta una condecoración militar y por ello, suele decirse que es extraño que aparezca en el ajuar de una reina, por muy claro que esté lo que significa: que la reina fue a la guerra y luchó valientemente. Y la condecoraron. Varias veces, con varias moscas de oro. Si Ahmose las recibió en siete ocasiones, en el caso de la reina fueron cinco.

¿Por qué, si aparecen en la tumba de un hombre, son muestras de valor y heroicidad, y en la tumba de una mujer no?

Pues cinco moscas de oro son muy importantes. Cinco condecoraciones, que no son una ni dos. Cinco. Sin comentarios. Porque significa que, o bien le tocaron en una tómbola, o bien fue la jefe suprema de los ejércitos egipcios en más de una ocasión. Y es magnífico imaginársela como una buena general, dirigiendo a sus tropas a la batalla contra los hicsos. Además, puede que la reina recibiese más condecoraciones, porque también podían tener forma de brazaletes, y en su tumba había bastantes brazaletes y collares.

Todas estas moscas seguidas, fruto de diferentes campañas militares, indican que la lucha fue larga, hasta que el nuevo faraón empujó a los hicsos hasta Palestina y aseguró allí las fronteras de Egipto frente a una nueva tentativa de invasión, fronteras que otros faraones de la Dinastía XVIII ampliarían, hasta enfrentarse en Kadesh con los hititas, que habían iniciado el mismo camino, pero en sentido inverso, hacia el sur, cuando se dieron cuenta de que la estratagema de tomar las aguas en el Golfo Pérsico no les había servido para nada.

El punto medio entre ambos países, Hatti y Egipto, era Kadesh, la fortaleza siria protegida por el río Orontes, un lugar recurrente, bien protegido, en el que Egipto y Hatti se reunían para pegarse de vez en cuando. Con victorias de ambos, por supuesto. Al menos eso dicen las fuentes históricas, que afirman que siempre ganaban los dos contendientes. En las fuentes hititas, los hititas; en las egipcias, el faraón, como Dios manda, no vamos a reconocer que nos han zumbado los enemigos. Antes la muerte. Así pues, conocemos la propaganda de ambos lados, y por eso sabemos que no se movieron las fronteras. La verdad es que, a pesar de la propaganda egipcia, grandilocuente, los hititas les zumbaron y bien varias veces. Pero eso sería bastante después de la muerte de Tutankhamón.

4.16. Presagios y milagros. El verso del Papiro Rhind

La biografía de Ahmose, hijo de la señora Abana, solo confirma que «se saqueó Avaris», sin relatar cómo fue la conquista de la ciudad, que al parecer no se produjo, tal vez por un fenómeno geológico que tuvo lugar muy lejos de allí, en pleno mar Mediterráneo, al norte de la isla de Creta, en la isla de Thera, hoy Santorini, en Grecia.

El historiador Manetón, al narrar el fin de las guerras egipcias entre el sur y el norte y el fin del Segundo Periodo Intermedio, afirma que, tras sitiar el rey Ahmose la ciudad de Avaris con 480 000 hombres y no lograr tomarla, se firmó entre hicsos y tebanos un tratado por el que los primeros debían abandonar Egipto. De ello se deduce que Avaris se rindió, tal vez por un hecho inexplicable que se relata en unas anotaciones del recto del Papiro Matemático Rhind que dicen así:

Día del nacimiento de Isis: el cielo se precipita.

Un hecho que tuvo lugar en el cuarto día epagómeno, hacia mediados de junio, porque cada año se celebraban esos días en todo Egipto antes de empezar el año nuevo el 21 de junio. Los epagómenos eran considerados aciagos por todos los dioses excepto por Isis y, a veces, por Horus el Viejo; a estos hijos de Nut se les llama «Hijos del Desorden», debido a las perturbaciones que, con sus disputas, introducen en la creación. Los cinco días epagómenos (o «extras») estaban marcados como:

Día 1: nacimiento de Osiris (día desafortunado)

Día 2: nacimiento de Horus (día afortunado o desafortunado)

Día 3: nacimiento de Seth (día desafortunado)

Día 4: nacimiento de Isis (día afortunado)

Día 5: nacimiento de Neftis (día desafortunado)

El contenido del Papiro Rhind se fecha entre el año 2000 y el 1800 a. C. y, dado que se escribió en Avaris y que el primer mes de Akhet (Dyehuty, del 29 de agosto al 27 de septiembre) es una época muy improbable para una tormenta en el Delta del Nilo, se deduce que el fenómeno que relata el papiro debió ser un eclipse de sol completo, lo que tal vez haría afirmar a quienes lo veían que «el cielo se precipita», o tal vez fue una nube provocada por un fenómeno, relacionado con la destrucción de la isla de Thera por una fortísima erupción volcánica, hecho que convulsionó todo el Mediterráneo oriental en algún momento entre 1564 y 1516 a. C., de acuerdo con los estudios de Carbono 14 aplicados a restos calcinados y que coinciden con los años entre los cuales posiblemente se abandonó Avaris, entre 1549 y 1545 a. C.

Con lo cual no se entiende nada, porque el 2000-1800 a. C. es anterior a las fechas de 1564-1516 a. C. de la destrucción de Thera. Así, el abandono de Avaris coincide con la explosión del volcán de Thera, pero no con la fecha del Papiro Rhind. Aunque, como ya comenté al escribir sobre la cronología, Ammisaduqa y el ciclo sótico, hace tiempo que no discuto por las cinco cronologías del Mundo Antiguo y me limito a repetir lo que dicen los especialistas: que «doctores tiene la Iglesia».

Según algunos de estos doctores, la «voz de Seth» a la que se alude en el Papiro Rhind pudo ser la explosión del volcán, que pudo oírse (¡esta vez sí!) desde el Delta del Nilo y la consiguiente lluvia de cenizas que provocó, que pudo llegar a Egipto y parecen probar los hallazgos de piedra pómez y ceniza en las excavaciones de los años 90 en Tell ed-Daba (Avaris), que han dado con un estrato de principios de la Dinastía XVIII, en el que había estos elementos, lo que puede confirmar la hipótesis de Goedicke acerca de que los hicsos tal vez identificaron estos fenómenos desconocidos con una siniestra señal de disgusto del dios Seth, que hacía oscurecerse el cielo y llover cenizas y piedras y que había abandonado a sus adoradores, que perdieron la esperanza y abandonaron la lucha, aunque no se puede descartar que los interesados adivinos y espías pagados por los tebanos ayudasen a esta interpretación que hizo que los hicsos se rindiesen al rey del sur.

Y como las teorías generadas por las evidencias arqueológicas, que datan la «erupción» alrededor de 1500 a. C., según Warren y otros autores, están en conflicto con las fechas del Radiocarbono que dan 1645-1600 a. C. según Manning Stuart y otros especialistas al estudiar la cronología de la Edad del Bronce Final en el Egeo, y a esto debemos añadir que no se sabe en qué fecha de las cinco cronologías deberíamos situar a Hammurabi para entenderlo todo, llegamos a la conclusión de que pasó «algo raro» que asustó a los hicsos, pero que ni tuvo que ser un eclipse ni una explosión volcánica. Pudo ser, sencillamente, una tormenta de verano, un tsunami o un terremoto chiquitín, pero, en cualquier caso, a los tebanos les vino de perlas. Y los hicsos se rindieron. Y ya está. No hay que darle más vueltas al asunto.

4.17. El cotilleo del ajuar de la reina Ahhotep

Desde este momento, ya sin contendientes visibles en casa, la Dinastía de Tebas inició un proceso que le llevaría al dominio total de las Dos Tierras y a la expansión fuera de Egipto, algo a lo que los del sur no estaban acostumbrados, porque nunca habían salido de casa, ya que la puerta de Egipto estaba más bien en el norte, porque en el sur había poca cosa… salvo oro, especias, incienso, mirra, camellos, esclavos, más oro, sedas, marfil, pieles exóticas… Pero querían más.

El ajuar de la tumba de la reina Ahhotep, la de las cinco moscas de oro, madre de Kamose y Ahmose, es una demostración de la nueva y magnífica situación económica del reino tebano, apreciable en el empleo de oro y materiales preciosos muy costosos en el diseño y fabricación de las joyas de la reina. De ahí se deduce que en este tiempo existía un buen comercio y los faraones del Egipto doble o unido eran ahora los dueños, principales explotadores y los mayores accionistas, por así decirlo, de todas las multinacionales, con permiso de los sacerdotes-banqueros del dios Amón.

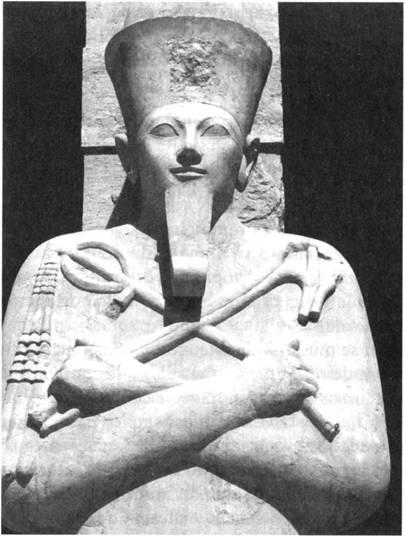

Fresco de estilo y temática minoica hallado en Tell ed-Ada (Avaris), la capital de los hicsos en Egipto.

Además, las influencias asiáticas y mediterráneas en la realización y decoración de algunas de las joyas de la reina indican que Tebas ya había salido de su aislamiento y el oro de Nubia, al sur, debía empezar a llegar de nuevo a la ciudad, tras las campañas llevadas a cabo previamente por el inquieto Ahmose, que necesitaba fondos para proseguir las guerras paternas. Los materiales utilizados, además del oro, para fabricar las costosas joyas de la reina (cornalina, lapislázuli, turquesa) indican también el contacto de los tebanos con los centros comerciales de Siria-Palestina y la cultura creto-micénica, de donde procedían también las figuras de los frescos pintados que se encuentran en el reconstruido palacio de Avaris, lo que ha dado lugar a que se considere que la misma reina Ahhotep era de origen mediterráneo, siria o cretense.

La señora tenía buen gusto y dinerito para pagarlo, así que se rodeó de artesanos y artistas de estos países con los que renovó la recién conquistada ciudad y su nuevo palacio, y se gastó lo que su esposo había conseguido reunir, es decir, lo que haría cualquier esposa nueva rica de un nuevo jefe de gobierno que se cambiase de casa y entrase en el palacio de los vencidos: lo pintaría y decoraría de nuevo con lo más caro y novedoso que encontrase, que ya estaba harta de guerras y privaciones. Además, se construiría también un palacio nuevo, o más de uno, porque tenía presupuesto para ello, que para eso hemos vencido y somos ricos, muy ricos. Y joyas, las más caras y las mejores, que soy la mujer del jefe. Aunque no hay que olvidar a los dioses y sus sacerdotes, por si acaso, así que les construiremos templos para que reciban buenas limosnas.

El caso es que los últimos cinco años de reinado de Ahmose estuvieron dedicados a un ambicioso programa constructivo, tanto en los grandes santuarios de Karnak, Menfis, Heliópolis y Abidos como en las fronteras del reino: Buhen al sur y la propia Avaris en el norte. En esta última, el más antiguo estrato arqueológico registrado de la Dinastía XVIII en Tell ed-Daba ha aportado valiosos descubrimientos para entender el posible papel de esta reina. Mientras su esposo estuviese tal vez más ocupado en reorganizar el ejército, la reina debió asumir la reconstrucción de la ciudad. Parece que se demolieron las fortificaciones y el palacio del último rey hicso, y fueron sustituidos por fortificaciones parecidas (entonces, ¿para qué demolió las antiguas? ¡Qué poco práctico!) y nuevos palacios que, lamentablemente, duraron poco, aunque se han recuperado fragmentos de muros, hallados en vertederos formados por los escombros de los edificios al nivelar el solar que ocupaban. Así salieron a la luz los frescos de estilo, técnica y motivos minoicos acerca de los cuales se discute si fueron pintados por artistas de la isla de Creta o son imitaciones de estos hechas por egipcios. La presencia de estas pinturas murales al fresco en contextos más de cien años anteriores a las primeras representaciones de cretenses (keftiú) en tumbas tebanas, y anteriores también a los frescos hallados en Knossos, con temas similares y comunes, ha revolucionado y renovado las ideas que se tenían sobre las relaciones entre Egipto y la isla de Creta.

4.18. Yo también quiero un palacio nuevo

Está claro que «la presión política» de las señoras del harén del faraón del sur debió ser fuerte. Y, tras días de lloros y gritos y lágrimas e hipos y pucheritos y no quiero ligar y llamo a mi mamá por pato-teléfono mensajero, ellas, como siempre, ganaron al esforzado guerrero que ya estaba hartito, hartito, de la paz. «Para esto tanto luchar, que si lo sé no vengo».

Porque uno de los edificios de donde proceden los restos hallados fue un palacio real, y el único edificio comparable de su tiempo es el Palacio del Norte, en Deir el-Ballas, en la orilla este del Nilo, aproximadamente a veinte kilómetros al sur de Dendera, en el Egipto Medio. Quizá al pasar por allí, en su travesía desde Tebas hasta Avaris, vieron el palacio y la reina dijo «quiero uno como este», o a lo mejor es posterior y los de Deir el-Ballas copiaron el buen gusto de la moderna reina Ahhotep. No obstante, los pocos murales que allí han sobrevivido son totalmente diferentes y están pintados en un estilo sencillo, similar al de las pinturas de las tumbas contemporáneas de aquella época.

Parece que los frescos de Tell ed-Daba deben poco a la tradición de decoración mural egipcia, que se remonta a los comienzos del Imperio Antiguo. Al igual que los frescos de Knossos con los mismos temas, se cree que fueron ejecutados con un propósito ritual, (¿Para quién? ¿Se adoraba al toro como en Creta en el Egipto faraónico? ¿O eran cultos para personas minoicas que vivían allí en el Delta?). El caso es que los frescos están repletos de referencias simbólicas al culto del gobernante cretense, además de que en varios edificios del yacimiento aparecen acróbatas saltando sobre el toro, asociados con motivos relacionados con la cabeza del toro y representaciones laberínticas propias del mundo egeo, con las mismas escalas variables de los frescos, temática y similar color de fondo que los cretenses, lo que indica la existencia de un complejo sistema decorativo común. O que quienes los pintaban habían ido a la misma escuela.

En Tell Kabri, Palestina, se han encontrado otros frescos, menos complejos que los de Tell ed-Daba, imitaciones asimismo del arte minoico. Una de las más asombrosas características de Tell ed-Daba es que aparecen en un vacío de ítems minoicos, sin acompañamiento de cerámica, ya que, aunque existe un pequeño volumen de cerámica de estilo Camares minoica, esta solo se encuentra en un estrato muy anterior, de principios de la Dinastía XIII. Además, no se aprecia continuidad entre edificios y artefactos de ambos estratos. Es decir, que los artistas minoicos, o bien no usaban cerámica de su pueblo, o eran egipcios que se la habían traído a trabajar. O que, como puede suceder, aún no se ha encontrado el basurero adonde tiraron los cascotes.

El descubrimiento de los frescos minoicos en el Delta de Egipto ha hecho revivir las viejas ideas, descartadas hacía mucho tiempo, de que Ahmose fuese un aliado de los soberanos cretenses y que tomó por esposa a una princesa de Creta. Como prueba de esta teoría se cita un grifo de estilo minoico, representado en un hacha ceremonial hallada entre los tesoros de la reina Ahhotep, la madre del faraón. Y también el hecho de que el título de «Señora de Hau-nebut», que llevaba Ahhotep se refería a un lugar identificado con alguna isla griega. Sin embargo, últimamente se duda también de esta hipótesis, así que seguimos con la duda del por qué de tanta influencia cretense, aunque la cosa puede ser tan sencilla como que había problemas políticos y económicos en Creta y los artistas emigraron adonde hubiese alguien que les contratase por hacer sus pinturas.

4.19. El viento del Mediterráneo

Pero un hecho es innegable: los frescos egipcios son la evidencia material de que, o bien los minoicos estuvieron en Tell ed-Daba, como meros artistas o maestros de los egipcios, o bien que a los egipcios les encantaba el arte minoico y fueron artistas egipcios los que se formaron con pintores minoicos en su isla, porque, obviamente, los artistas egipcios también viajaban y la belleza, frescura y libertad de expresión que se respiraba en la gran isla mediterránea debía ser para ellos un verdadero chorro de aire fresco, material y sobre todo, espiritual. Ya veremos cómo esta influencia minoica no desapareció de Egipto, y traspasó el área del Delta, pasando a desarrollarse en el sur, en el palacio de Malkata, con Amenofis III, y fue responsable del estilo amarniense. Petrie ya dijo en su día que el estilo de Amarna se debía en gran parte a la influencia mediterránea, a su estilo libre y naturalista, lejos del anquilosamiento del estilo tradicional egipcio que pesaba como una temible losa sobre la inmutable iconografía de su país y la mano de sus hábiles artistas y artesanos. Creta debió ser para Egipto lo que París para los artistas modernos: la libertad. La imaginación. La creación. El arte sin trabas ni patrones preconcebidos ni fijados. ¡La imaginación al poder!

Y se soltaron el pelo de esa imaginación con el nuevo faraón Akhenatón, liberal, soñador e instruido, jugando con volúmenes y fantasías al estilo Picasso, que ponía los ojos dónde y como quería, en rostros deformados por expresiones y muecas imposibles. Ese fue el llamado «estilo de Amarna», que duró poco, un soplo de aire fresco en el caluroso Egipto, pronto reprimido por el sofocante calor de las antiguas tradiciones que amaban el oscuro dios Amón y sus sacerdotes, a los que el sol de Amarna producía quemaduras y resquemores, además de vaciar de oro sus otrora bien provistas arcas.