Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatárnoslo.

B. B. King

2.1. Magia del nombre y faraones inexistentes

Una de las cosmogonías más importantes de Egipto era la que relacionaba al dios de Menfis, Ptah, con el momento de la creación. La labor de este extraño dios mumiforme de color azul también tenía su conexión con todo lo relacionado con el mundo de la escritura y en especial de la palabra. Se decía que Ptah había creado el mundo con el simple hecho de pronunciar el nombre sagrado de las cosas, una idea prácticamente idéntica a la acción de Yahvé en el Antiguo Testamento, que creó el mundo por medio de la palabra (Génesis 1).

Para los egipcios, uno de los elementos espirituales fundamentales de toda persona era el nombre, el ren, cuyo signo jeroglífico estaba compuesto por una boca y una ondulación, tal vez la representación de un sonido o una vibración.

El ren era el nombre que la persona recibía al nacer, aunque podría cambiarlo a medida que iba evolucionando o por determinadas circunstancias, como la moda de cambiar a los dioses Atón y Amón en la época de Amarna.

Se creía que el ren viviría mientras el nombre fuese pronunciado, lo que explica los grandes esfuerzos realizados para protegerlo, escribiéndolo continuamente en cualquier sitio: trozos de caliza, papiros y monumentos, o bien destruyéndolo en casos de manifiesta enemistad u odio visceral hacia la persona fallecida.

Los egipcios también tenían un nombre secreto que los enemigos no debían conocer, porque era la esencia misma de la persona, su razón de ser y existir. Si un enemigo lo conocía, podría actuar contra su poseedor negativamente, fundamentalmente de dos formas. La primera era dominándolo, de manera que el poseedor del nombre se comportaría tal como el mago o hechicero quisieran, igual que la diosa Isis hizo con el dios supremo Ra, al que obligó a revelarle su nombre secreto, con el que, en los conjuros mágicos, los hechiceros amenazaban a las entidades que deseaban dominar.

La segunda era destruyéndolo. Al borrar poco a poco o de golpe su nombre, la persona o el espíritu desaparecían. Por el contrario, repetir el nombre era, y es, en magia, hacer que algo o alguien vuelva a existir. Crear. Animar. Pero borrar el nombre era negar la existencia para toda la eternidad, mientras que el efecto mágico de la existencia se conseguía, además de pronunciando un nombre, escribiéndolo. De ahí la creencia de que la escritura tenía (y sigue teniendo) el poder mágico de «crear» y animar aquello cuyo nombre se materializa. Se hace existir en la realidad si se la llama por su nombre. Solo hay que recordar aquella frase: ¡No me nombres al diablo, que se aparece! Para conservar este elemento mágico que aseguraba la existencia eterna, se daban numerosos conjuros en el libro Que mi nombre dure íntegro, que, según F. Lara, se utilizó en Egipto hasta época romana.

Solo teniendo en cuenta esta creencia del nombre como esencia del ser humano y la creación por la palabra de Toth, tan próxima aún a nuestra propia cultura, se explica, por ejemplo, que el nombre de Hatshepsut fuese tachado o raspado cuidadosamente en algunos lugares de su templo funerario de Deir el-Bahari. O que las tumbas de el-Amarna fuesen cuidadosamente picadas, borrando figuras, escenas y jeroglíficos de la época de Akhenatón. O que los nombres de los sucesores de Amenofis III, hasta Horemheb, no estuviesen recogidos en las listas reales oficiales de los faraones de la Dinastía XIX, tan próximos a la época de el-Amarna, a poco más de un siglo después de su muerte. ¿Por qué? ¿Qué pasó realmente a la muerte de Akhenatón?

La damnatio memoriae es una expresión latina que, por extensión, se ha utilizado para culturas anteriores o posteriores a la romana y significa «condena de la memoria», es decir, la supresión total del recuerdo que tiene la comunidad de una persona en concreto, un hecho que, aplicado al antiguo Egipto, se conoce para algunos momentos o personajes, como el citado caso de la reina Hatshepsut y los faraones de la época de Amarna a la que pertenece Tutankhamón.

Mediante esta sentencia, política y mágica a la vez, se eliminaban de los monumentos públicos y religiosos los nombres de aquellas personas que, por alguna razón, no eran gratas al Estado o a algunas personas poderosas. Así, se les hacía desaparecer del recuerdo público, en la creencia de que, de ese modo, también desaparecía su espíritu, al dejar de existir la vibración existencial que la había hecho existir o permanecer. Los factores mágicos que entrañaban la escritura jeroglífica y las representaciones de las imágenes desaparecerían así para siempre, por toda la eternidad. Por lo tanto, al borrar el nombre o la imagen se infligía a una persona el mayor castigo posible: el olvido eterno.

Los casos más conocidos de damnatio memoriae o condena oficial al olvido en el antiguo Egipto son los de la mencionada reina Hatshepsut, el del faraón hereje Amenofis IV-Akhenatón, y el de su posible hijo, el famoso Tutankhamón. Los nombres de estos reyes fueron borrados incluso de las listas reales más importantes de la época y olvidados para siempre por los propios egipcios. El otro es Smenkhara. Pero este último caso es un embrollo que hay que explicar aparte, entre otras cosas, porque no se sabe si existió o no.

Solo los pocos restos hallados en la Ciudad del Horizonte de Atón, en el poblado de la actual el-Amarna, que los arqueólogos iban poco a poco desenterrando y estudiando en el Egipto Medio, mostraban a estos faraones al asombrado e interesado público moderno, intrigado por los nuevos hallazgos de casas, duchas, bañeras, adobes pintados, grandes espacios llenos de altares y una misteriosa tumba al fondo de un valle perdido entre las colinas que rodean la ciudad, en las que las dos necrópolis de sus habitantes también parecían abandonadas e inacabadas, para estupor de especialistas en historia de Egipto, que comenzaron a generar fantasiosas hipótesis, cada cual más extraña que la anterior.

Muestra de damnatio memoriae en un torso de una estatua de Akhenatón

Y empezó así a conocerse-esbozarse-imaginarse a todas aquellas personas que allí cohabitaron, por los misterios que tanto sus nombres como sus extrañas figuras, a veces picadas para hacerlas desaparecer, suscitaban. Y, precisamente, eran más famosos por lo poco que se conocía de todos que por lo realmente cierto de su historia, a lo que se sumaba y sigue sumándose paradoja tras paradoja, como la cuestión de la existencia de Tutankhamón y la de sus deformes familiares, posibles deudos, fieles servidores, queridos amigos y famosos contemporáneos. Porque paradoja es que sean tan conocidos personajes de los que casi todo lo que se dice son suposiciones, leyendas, conjeturas, teorías… Nada en concreto parece sumarse a una escasa realidad tras muchos años de conjeturas y teorías pero, sobre todo, de mucha fantasía y de múltiples leyendas urbanas. Nada en concreto, pues. Pero bonito. Eso sí. Cuanta más fantasía y leyendas, mejor para huir del aburrimiento cotidiano. La tremenda y desconcertante paradoja de la Historia que suele inventarse, fábulas para entretener al gran público. Hablar mucho de lo que no hay ni un solo dato.

Puesto que se sabe bien poco, no pasa nada si alguien se inventa algo. Se pone delante de cualquier información el término «posiblemente» y se hace de la imaginación una hipótesis de trabajo.

2.2. La maraña de lo poco que se sabe

Imaginación y posibilidades fantasiosas aparte, podría aducirse que algo de todo lo que se dice de Tutankhamón y su familia es cierto. Algunos de los personajes de Amarna están bastante bien definidos y estudiados. Pero también habría que recordar de inmediato que lo poco que se sabe de todo y todos está tan enmarañado que lo cierto es que no se sabe nada con absoluta seguridad.

Y volvemos a empezar. Descripción. Análisis. Personajes. Conclusiones. ¿Conclusiones? Más bien, conjeturas. Hipótesis. Teorías… Humo de nada es igual a nada. O a humo, que para el caso es lo mismo.

Porque de Tutankhamón se conocen muy bien su tumba y los objetos que en ella se encontraron, pero muy poco de las circunstancias vitales del joven en ella enterrado. Su maltrecha momia, desprovista de los vendajes que guardaban su intimidad, que no su integridad, ha sido modernamente troceada, manipulada, recompuesta, escaneada, analizada hasta la saciedad. Y algunos trozos hasta perdidos o deshechos. Un cuerpo sagrado que nadie hasta entonces había podido tocar sin permiso fue manoseado posiblemente más que el del más humilde de sus esclavos. Y todo ello para tratar de averiguar quién era el joven señor que ya nada ve, cuántos años tenía, de quién era hijo, cómo murió. Si pudiera volver a mirar a su alrededor, volvería a morirse, pero de pena por cómo le han tratado. ¡No me extraña que se diga que maldijo a sus descubridores! Otra leyenda que añade morbo a su tumba y a sus restos: la de la maldición de los faraones.

¿Pudo su momia ser rodeada a propósito de invisibles microorganismos letales para los vivos? ¿Bacterias latentes asesinas, reactivadas por la luz? ¿Espíritus maléficos dirigidos por la vibración secreta y eterna de los conjuros rituales?

¿Pudieron las maldiciones escritas en los ladrillos mágicos que acompañaban a la momia actuar y acabar con los primeros visitantes, casi tres mil años después del entierro?

Nadie lo sabe con certeza. Así pues, el misterio continuado envuelve, piadoso, el cadáver de Tutankhamón destrozado por los investigadores. Reverente. Protector. Como si los ennegrecidos restos del joven se vengasen de los irrespetuosos especialistas que los manosean, negándoles el ansiado éxito en sus pesquisas a causa de su manejo poco cuidadoso de los sagrados despojos regios.

La corta historia de este personaje, sobre todo su temprana muerte, atrae y conmueve por los escasos detalles que revelan las circunstancias de su entierro. Por eso los objetos de su tumba tienen voz. La voz callada de la historia, que se escapa a retazos de unas flores secas depositadas sobre el umbral, en el suelo, o sobre la momia misma, sobre su blanco sudario. La narración que se oye como un susurro doliente surgiendo desde los mínimos pliegues de una blanquísima y cuidada ropa interior (sí, los calzoncillos del faraón), o se descuelga desde una pequeña silla infantil, que escuchó los primeros balbuceos del deseado bebé varón, único en un emocionado harén real, hasta entonces solo repleto de risas y llantos de niñas o hijos de concubinas, incluso de reinas «menores», pero no de la Gran Esposa Real. O la dura realidad de unos bastones de discapacitado que parecen revelar la profunda tristeza del que posiblemente fue el ansiado heredero varón de Akhenatón, el faraón del disco solar, herido o deforme por la enfermedad, tal vez producida por un maligno gen familiar, activado por la endogamia de la familia real.

Y hasta se cree escuchar, misteriosa, la leyenda de unos malos partos, generada por las pequeñas momias de fetos o neonatos deformes que acompañan al Más Allá al joven faraón difunto. Tampoco se sabe quiénes son. Tal vez sus hijas, porque ambas criaturas son niñas. Pero hay quien opina que son el resultado de dos horribles sacrificios humanos, que aún se realizaban en aquel tiempo, y que los pequeños cadáveres acompañaron al rey a su última morada, añadiendo efectividad y fuerza eternamente resentida a los mágicos ushebtis (figurillas mágicas que se depositaban en las tumbas) de servidores y guardianes del dorado rey-niño.

Nadie que llegue a Egipto olvida ir a verlo, a compadecerlo y admirarlo. Y visita su tumba en el Valle silencioso. Y examina minuciosamente, con curiosidad que no se molesta en disimular, los cientos de bellísimos objetos personales del joven, enterrados con él ayer, perfectamente conservados por el tiempo, ahora depositados y expuestos en el Museo de El Cairo, lejos del cadáver de su dueño, que no podrá usarlos en el Más Allá, como se suponía al ponerlos al lado de la regia momia en su repleta tumba del valle de la muerte.

Tutankhamón es, por lo tanto, un personaje histórico que, al menos para la civilización actual, marcó un antes y un después en el conocimiento del antiguo Egipto. Por eso se ha elegido su muerte como punto de referencia para investigar la época en que vivió y las circunstancias que lo rodearon, algo que se tratará de esclarecer en las páginas que siguen, como el lector verá, con mayor o menor fortuna, escarbando entre datos supuestos y múltiples teorías, si no irreales, sí cargadas de imaginación y leyendas, interpretaciones médicas, psicológicas y culturales que tal vez tengan poco de realidad. Pero esa es la humildad del recreador de la historia de la antigüedad: su desconocimiento de la mayor parte de aquello que intenta narrar. Explicar. Revivir en suma. La imaginación es a veces mayor que el dato en sí. Aunque a menudo son tantas las teorías suscitadas por esos escasos datos que todo se torna una enmarañada madeja de hilo sin fin.

La Historia Antigua, no solo la de Tutankhamón y el antiguo Egipto, sino también la de Babilonia, Hatti o Canaán, países compañeros de viaje histórico del país del joven faraón, estimulan la fantasía de muchos autores actuales, hasta el punto de que ahondar en lo que fueron en realidad los personajes que se estudian es a veces tarea imposible, porque es difícil deslindar realidad y fantasía, cotilleos interesados, invenciones y leyendas, del puro dato científico. Pero esta obra es más que un tratado de Historia Antigua o la historia cierta de un personaje. Y no se ha eludido la imaginación. Creo sinceramente que, puesto que a menudo la realidad supera a la ficción, es muy posible que relatar la ficción que recrea la imaginación del escritor pueda a veces acercarle a la verdadera historia de sus personajes. A sus sentimientos más escondidos. En suma, a su ignorada realidad vital, que parece asomarse a los ojos de las máscaras funerarias de las momias, humedeciendo con lágrimas de agradecimiento las brillantes esferas de vidrio que recrean sus ojos, observadores vivos en la nada del Más Allá.

Para los antiguos egipcios, esos ojos representados en los sarcófagos que miran de frente al espectador actual como en su tiempo miraron serenos a la muerte que se les acercaba, estarán vivos por toda la eternidad, porque les han sido devueltos mágicamente a los difuntos en las ceremonias rituales de su entrada en la tumba, igual que se devolvió su ojo al dios Horus, el halcón. Así lo recuerda, según Lara Peinado, una de las fórmulas «para salir al día» del capítulo 64 del Libro de los Muertos:

«Mira: Te he sido agradable. Le ha sido devuelto el ojo al poderoso, de manera que su rostro se ilumina al romper el alba».

Tutankhatón, que cambió su nombre a Tutankhamón, fue un faraón menor. Así que debemos preguntarnos: si en la tumba de un rey tan poco importante había semejantes tesoros, ¿qué guardarían las tumbas de los grandes faraones, como Tutmosis III o Ramsés II? La imaginación llena a menudo las lagunas que la Historia deja vacías. Y de este faraón, salvo lo que desvelan los objetos que le acompañaron en su sueño eterno, se sabe poco. Y muy poco también es lo que se conoce de su familia directa. Pero los objetos que le rodeaban nos aproximarán al Egipto de su época, a la historia de su posible familia, a los hechos reales que acontecieron a su alrededor, tanto en Egipto como en los países vecinos. A las circunstancias que originaron su fugaz existencia, a su vida y su muerte, así como a saber qué pasó después de ese momento en Egipto y en el Próximo Oriente.

Eslabón de una dorada cadena de faraones importantes que llenaron Egipto de oro, influencias, intrigas y poder, Tutankhamón lo es también de una larga lista de misterios que los curiosos visitantes de los museos que guardan los restos de su época y muchos investigadores siguen deseando resolver sin conseguirlo. Los ojos de la máscara funeraria del dorado faraón se niegan a revelar los desconocidos secretos que no logran desvelar ni las excavaciones ni los modernos estudios de genética. Su origen, su vida, y la causa de su muerte son solo algunos de ellos.

El misterio de Tutankhamón sigue sin ser desvelado completamente, lo que le hace aún más atractivo a los ojos y la imaginación de los aficionados a la Historia del Antiguo Egipto. En estas páginas veremos lo que pudo ser solo parte de la verdadera historia del rey y su época. Pero antes de meternos en harina es necesario hacer una salvedad acerca de la cronología, para que nadie se llame a engaño. Ni una sola de las fechas que se manejan es verdad. Ni mentira. Es otro lío. Ni eso de las Dinastías era cierto. Así que, brevemente, pondré al día a los lectores interesados, rogándoles, una vez más, que disculpen lo poco que se sabe de cierto en Historia Antigua y acepten con paciencia y resignación esos «posiblemente» con los que se piensa llenar este libro. Ciencia-ficción e imaginación, sumados a algún «posiblemente…», a algún «a lo mejor», sí son Historia Antigua verdadera.

2.3. La cronología de la Antigüedad: más falsa que Judas

O más liada que la sandalia de un romano, con perdón de las pobres sandalias y del propio Judas, que hay quien lo reivindica, por aquello de que fue injusto su papel de traidor, que él no se lo buscó, y que podían habérselo dado a otro.

El problema de la cronología absoluta de los hechos del mundo antiguo es que Cristo no existía para poner fecha a los acontecimientos anteriores a él, y hubo que apañárselas como se pudo. Sin embargo, tampoco la Era Cristiana proporcionó una solución unánime, porque chinos, judíos y musulmanes y muchos más van cada uno por su lado respecto a cuándo se creó el mundo y cuál es el primer día del año. Esto está muy bien en una sociedad multiétnica, porque pueden celebrarse seis y siete comienzos de año en una ciudad muy poblada, pero es un auténtico caos cuando intentamos tener fechas absolutas en las que todos estemos de acuerdo.

2.4. La fijación de la cronología absoluta en Mesopotamia

En el año 1870, Henry Creswicke Rawlinson y George Smith publicaron por primera vez lo que ellos numeraron como tablilla 63, (Enuma Anu Enlil Tablet 63), la «Tablilla de los movimientos del planeta Venus y sus influencias», que años después fue reconocida como una auténtica maravilla, una genial «chuleta», regalo de la casualidad, para fijar la cronología absoluta de la I Dinastía de Babilonia, cuyo sexto rey fue Hammurabi, muy conocido por la estela con su código de leyes grabado en ella y que se conserva en el Museo del Louvre.

Con ella y con esta Dinastía babilónica, la amorita, y con la ayuda de sincronismos con otros monarcas antiguos de Mesopotamia durante ese periodo, el astrónomo alemán Franz Xaver Kugler supuso que podría establecerse la cronología absoluta de las civilizaciones antiguas con respecto a la Era Cristiana, porque dicha tablilla, conocida como Tablilla de Venus de Ammisaduqa, del siglo VII a. C., descubierta en la biblioteca del rey asirio Asurbanipal en Nínive (Mosul, en el Iraq actual) y conservada en el Museo Británico, es copia de un texto babilonio unos mil años más antiguo.

Hasta aquí, nada de especial. Pero sí lo fue cuando este astrónomo y otros investigadores se dieron cuenta de que la tablilla recoge observaciones astronómicas sobre el planeta Venus, realizadas durante el reinado del rey Ammisaduqa de Babilonia, cuarto sucesor de Hammurabi I (1792-1750 a. C. en cronología media).

Tablilla de Venus de Ammisaduqa, en el Museo Británico.

En 1912, Kugler consiguió identificar el «año del trono dorado» (nombre de año utilizado por los babilonios como sistema de datación) como el octavo año del reinado del ya mencionado rey Ammisaduqa. A partir de la datación hecha por los astrónomos de las observaciones astronómicas del planeta Venus descritas en la tablilla, y conociendo la duración del reinado de cada rey de dicha Dinastía gracias a las listas reales mesopotámicas que se conservan, es posible situar exactamente en el tiempo el octavo año del reinado de Ammisaduqa y, por lo tanto, al resto de reyes de la I Dinastía de Babilonia, entre ellos su abuelo Hammurabi, que se instituyó como «kilómetro cero» de toda la cronología antigua. Y los astrónomos organizaron una fiesta y bailaron y cantaron y rieron y se felicitaron. Porque la tablilla registra los momentos de la subida de Venus y su última y primera visibilidad en el horizonte antes del amanecer y el atardecer (orto helíaco de Venus), en forma de fechas lunares y durante un periodo de veintiún años.

Pero pronto, otros astrónomos con malas pulgas aguaron la fiesta afirmando que ese fenómeno astronómico estaba mal datado respecto a la Era Cristiana. Desde entonces, los felices astrónomos y sus picajosos colegas no se han puesto de acuerdo en la datación ni en la tablilla de Ammisaduqa ni en Venus ni en nada, porque los más críticos afirman que en la tablilla y su texto hay lagunas y el texto escrito en ella es muy ambiguo. Veamos un ejemplo. La tabilla dice, entre otras cosas:

«Año 1 sale Venus baja en Shabatu 15 y después de 3 días se levanta en Shabatu 18. Año 2 por encima Venus desaparece en Arahsamnu 21 y después de 1 mes el día 25 aparece en Tebetu W 16».

El caso es que no se ponen de acuerdo. Ni en el texto ni en qué quiere decir «sube» o «baja Venus» y qué es Shabatu y otros nombres más, que parecen mal transcritos en lengua acadia-babilonia. Y así, después de tantas discusiones, en lugar de una sola fecha para Ammisaduqa, tenemos al menos cinco, que, por simplificar, reduciremos a las tres principales:

– 1702 a. C. en una cronología alta.

– 1646 a. C. en una cronología media.

– 1582 a. C. en una cronología baja.

Estas diferentes cronologías son motivo de intenso debate, ya que hay buenos argumentos que apoyan a cada una de ellas. Y aún hay, además, una cronología ultra-larga y otra ultracorta para contribuir a liar más las cosas.

Dicho de otra manera: por la tablilla de Venus se conoce la posición del planeta Venus en el firmamento durante el primer año de reinado del rey Ammisaduqa de Babilonia, nieto de Hammurabi. Los astrónomos informan que Venus estuvo en esa posición en 1646 a. C. Gracias a que se conocen todos los reyes de la Dinastía de Hammurabi y el número de años que reinaron, se pueden establecer las fechas del reinado de Hammurabi a partir de la fecha de este fenómeno astrológico en época de su nieto, con lo que si el nieto, Ammisaduqa, reinó veintiún años, y teniendo en cuenta que su primer año de reinado fue el 1646 a. C., las fechas de su reinado serían 1646-1626 a. C. en la cronología media; 1702 a. C. según una cronología alta; y 1582 para una cronología baja, como se ha expuesto más arriba.

– Ammiditana, reinó 37 años, entre el 1683 y el 1647 a. C. (sumando y restando años a la fecha de su hijo dan otras tres fechas, alta y baja respectivamente).

– Abi-eshuh, reinó 28 años, entre el 1711 y el 1684 a. C.

– Samsuiluna, reinó 38 años, entre el 1749 y el 1712 a. C.

– Hammurabi, reinó 43 años, entre el 1792 y el 1750 a. C.

Al final, se decidió que fuese Hammurabi el hito o «kilómetro cero» de las cronologías de la Antigüedad. Particularmente, en mis manuales de Historia Antigua del Próximo Oriente siempre me he decantado por la cronología media, que sitúa a Hammurabi en 1792-1750 a. C. y, partiendo de esa referencia, ubica a los demás reyes antiguos. Un poco lioso, pero nos vamos apañando, aunque siempre aparecerá alguien que propondrá emplear la cronología larga, la corta o cualquiera de las dos más extremas. Pero no acaba aquí el problema, porque en el caso de la cronología del antiguo Egipto es aún peor.

2.5. La cronología egipcia, más liada todavía

No queda más remedio que referirse a este tema, porque a menudo se presta a confusión. Y entre los aficionados, que creen que todas las noticias que les dan en Historia Antigua son tan ciertas como seguras, el lío inicial suele ser tremendo.

Para empezar, hay que decir que los antiguos egipcios no utilizaron un único sistema para fechar. Iban a su aire. Lo que les preocupaba verdaderamente era si el Nilo crecía o no, si habría cosechas o no, inundación o sequía. Fuera de Egipto, no existía nada que mereciese ser tenido en cuenta. No obstante, haciendo un gran esfuerzo, algunos sabios hicieron listas de reyes, que, como decíamos al referirnos a Akhenatón, a veces se saltaban a quien les caía mal. Es decir: ninguna lista está completa del todo y además, después de tres mil años de historia y unos dos mil más desde el comienzo de la Era Cristiana hasta el día de hoy, tampoco se aclara uno mucho. Por ejemplo, al llamado Canon o Papiro Real de Turín le faltan partes del texto, mientras que otros documentos, aunque están mejor conservados, no proporcionan una lista completa de reyes, pues suelen ignorar algún periodo corto de la historia egipcia.

Hacia el siglo III a. C., Manetón, un sacerdote egipcio, a petición del primer rey Lágida, Ptolomeo I, heredero de Alejandro Magno en Egipto, agrupó a los reyes en Dinastías o familias (por cierto, el nombre «faraón» significa «el que vive en la casa grande», Per-aa). La obra de Manetón nos ha llegado a través de las citas que hacen de él escritores posteriores, como Eusebio de Cesarea, Sexto Julio Africano, Flavio Josefo y Sincelo. Lamentablemente, las fechas para un mismo faraón varían, a menudo sustancialmente, dependiendo de la fuente intermedia entre Manetón y el historiador que lo cite. Para liar más la cosa, se desconoce la duración exacta de los reinados de casi todos los reyes de Egipto. En cuanto a los sincronismos astronómicos, por aquello de que a lo mejor entre la Tablilla de Ammisaduqa y algún eclipse egipcio se podía apañar algo, resulta que los egipcios se guiaban por el ciclo de Sothis (o Sotis, sin h). El orto helíaco de Sotis (o Sirio), hace referencia a la primera aparición en el horizonte de esta estrella de la constelación de Orión después de un periodo de invisibilidad. Este fenómeno coincidía cada 1460 años con el calendario civil egipcio, de manera que los egipcios podían corregir la desviación de su cronología oficial mediante la observación de este hecho, igual que en la actualidad corregimos la desviación entre año oficial y año astronómico añadiendo un día más (año bisiesto) cada cuatro años. Gracias a este fenómeno, el egiptólogo Richard A. Parker afirmó que las fechas de la Dinastía XII se podrían fijar con precisión.

Sin embargo, investigaciones más recientes, como las de Donald Redford, han debilitado esta teoría, y cuestionan muchas de las suposiciones habituales del ciclo de Sotis. Pero Redford es uno solo, entre otros muchos egiptólogos, que ignoran el ciclo Sotiaco y prefieren basarse en sincronismos con Asiria a la hora de establecer una cronología. Y así, volvemos al principio de nuestro camino, a la tablilla de Ammisaduqa que provocaba el lío inicial en Mesopotamia. Y volvemos al problema de las cinco cronologías diferentes. Así que, para no perderme, regreso a Hammurabi y a la cronología media y vuelvo a orientarme.

2.6. El ciclo de la brillante diosa del Año Nuevo

Cuando Heródoto afirmaba que «los egipcios fueron los primeros de todos los hombres que descubrieron el año, y decían que lo hallaron a partir de los astros» (Historias II, 4), el historiador de Halicarnaso se refería, obviamente, a que sus astrónomos, que los había desde las primeras Dinastías, habían inventado el calendario y el año de 365 días, uno de los legados más importantes a la Humanidad de la civilización egipcia. Lo que Heródoto no dice es si él se refería al invento del calendario solar o al lunar. Porque los egipcios usaban dos calendarios. O tres, si se admite un denominado «calendario lunar antiguo». ¿Para qué iba a ser algo fácil en el país del Nilo?

El Papiro Matemático Rhind, del Segundo Periodo Intermedio, es el primer texto egipcio que menciona explícitamente el número de 365 días del año, un calendario civil sencillito, conocido desde, por lo menos mil años antes, a juzgar por los indicios que han llegado hasta nosotros.

Hasta aquí, vamos bien. Pero, en realidad, todo era un poquitín más complicado. Puesto que el año civil egipcio contaba con tres estaciones de cuatro meses de treinta días, es decir 360 días, y, por otro lado, los astrónomos habían establecido mediante las observaciones de la brillante estrella Sothis y su orto helíaco que el año duraba en realidad 365 días, se dispuso una verdadera chapuza inventando cinco días extra a los que llamaron epagómenos (en egipcio, Heru-Renpet, «los que están por encima del año», o Mesut-Necheru, «del nacimiento de los dioses», porque se suponía que en estos cinco días habían nacido los dioses Osiris, Horus, Seth, Isis y Neftis). Aunque aquellos pocos días no formaban un «mes» propiamente dicho, en copto sí se les dio más tarde el nombre de Piabot Nkoyxi («pequeño mes»), que iba del 24 al 28 de agosto. Unos días «extra» para cuadrar el año solar, que la leyenda de Heliópolis narraba en relación con su dios Atum, Ra, el Cielo, la Tierra y el Aire. Repito: una chapucilla. Y le echaron la culpa a Atum, a Ra, a la colina primordial y a todo el que se puso por medio. Un relato sagrado que era, más o menos, como veremos a continuación.

2.7. La leyenda de Heliópolis

Cuando, en el principio del mundo, aún no existía nada, todo estaba mezclado en un caos oscuro y amorfo, sumido por un océano caótico, el Nun, donde se encontraba el potencial de vida, pero sin tener consciencia de su ser (o sea, que no sabía que estaba vivo o era un «vivo tontorrón»).

El único listo era el dios Atum, que estaba también diluido en aquel abismo y se dio cuenta de que era toda una potencia, con fuerza creadora propia. Y Atum gritó y dijo: «¡Ven a mí!». Y vino Ra, y surgió del abismo una colina primordial que estaba situada en un lugar llamado «La Tierra Alta», ubicada en el templo del Sol, en Heliópolis, cerca del actual El Cairo. En realidad, hoy en día Heliópolis es un barrio cercano de la capital, próximo al aeropuerto. Este fue el primer trozo de materia sólida, de forma piramidal (denominada Benben), cuyo culto tenía lugar en un misterioso lugar, al que los textos heliopolitanos denominan «Hut-Benben», (casa del Benben).

Atum era llamado «El que se creó a sí mismo» y «El gran Él y Ella», lo que significa que era andrógino. Y creó como pudo, autofecundándose, masturbándose o haciendo el amor con su propia sombra el pobre, que no había nadie allí con quien ligar, tan solo como Adán en el Paraíso Terrenal, pero sin un Yahvé a quien pedirle una Eva con quien pecar. Total, que valiéndose de su mano o su boca (le llegaba el falo a ella, según parece), nació el mundo a partir de su semen, su vómito o su estornudo.

La leyenda continúa afirmando que Atum se diversificó y creó luego los primeros principios, uno femenino y otro masculino, una primera pareja (símbolos de creación y generación) formada por el aire, Shu, el movimiento espontáneo; y su esposa, Tefnut, la humedad, que serían los padres de todos los dioses. Estos, a su vez, engendraron a Nut, la bóveda celeste, y a Geb, su esposo, personificación de la tierra, que la fecunda. En otras versiones del mito, estos primeros dioses emergieron del océano Nun, en lugar de ser creados sobre la colina, considerándolos protectores de su padre Atum.

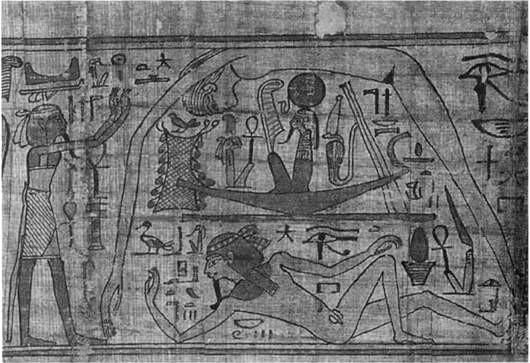

Ocurrió entonces que Ra (o Shu, según la versión), celoso, había prohibido a su hija Nut que se casara con Geb, pero ella desobedeció, quedándose embarazada. Entonces Ra prohibió a los meses del año que permitieran que Nut diese a luz y ordenó al aire, Shu, que los separara para que no pudieran estar unidos. De este modo, Geb permaneció tumbado en el suelo y Nut se arqueó sobre Geb, mientras que Shu, situado entre ambos, conseguía el espacio necesario para la existencia de los seres vivientes y la luz. Según el relato de Plutarco en De Iside et Osiride, el dios Thot, intercediendo por ellos, desafió al dios lunar Khonsu a una partida de senet, un juego parecido al backgammon, muy popular en el Antiguo Egipto, pidiendo tiempo a cambio cada vez que le venciese. Y así, Khonsu dio tiempo y luz de luna por cada partida perdida, de manera que ese fue el origen de las fases lunares y de los días epagómenos «los que están por encima del año», necesarios para que no hubiese un desfase en el calendario. Aprovechando estos días extras, y sin violar la prohibición de parir durante los meses, la diosa pudo dar a luz a sus dos pares de gemelos, que nacieron «fuera del tiempo normal», mágico. Primero nació Osiris, que se casó con Isis, de cuya unión nació Horus el Joven, ascendiente directo del rey; y luego Seth, que se unió con Neftis, ambos estériles.

Pero los sacerdotes necesitaban una divinidad más unida al mito a fin de cumplir los cinco días epagómenos, ya que el primer día nació Osiris, el cuarto su esposa Isis, Seth el tercero y Neftis el quinto. Así pues, los sacerdotes introdujeron para el segundo día el nacimiento de Horus el Viejo, vengador de Osiris, dios supremo del Alto Egipto, completando de este modo el ciclo de cinco días. Horus era el fruto de las relaciones que habían mantenido en el seno materno el dios Osiris y la diosa Isis. Por lo tanto, al haber nacido de Nut, era a la vez hijo y nieto de esta, así como hijo y hermano de Isis y Osiris. Se obtiene así el mecanismo para incluir al dios Horus en el mito osiriaco, creando una Dinastía que conseguía justificar a ambos dioses Horus, originando un nexo de unión entre el mito cósmico y el monárquico que terminará con la divinización del rey y, en el caso concreto de Amarna, de Akhenatón y Nefertiti, partes femenina y masculina del Atón, tal como veremos más adelante.

2.8. El calendario egipcio

En el calendario civil egipcio, las semanas no eran de siete días, como las nuestras, sino de diez, por lo que cada mes de treinta días tenía tres semanas exactas y cada año treinta y seis semanas, siendo el festivo el décimo día de cada semana.

La diosa Nut se arquea mientras Geb permanece tumbado debajo de ella.

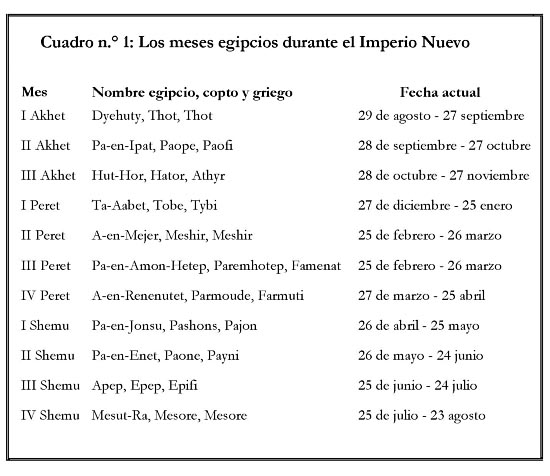

Además, dividían el año en estaciones, que correspondían a la crecida del Nilo, Axt (akhet, «inundación», finales del verano y otoño); la siembra, prt (peret, «salida» o crecimiento, invierno y principio de la primavera); y cosecha, smw (shemu, «sequía», finales de la primavera y principio de verano). En algunas épocas, los meses que comprendían cada estación se numeraban (I, II o III akhet por ejemplo) y los días del mes no tenían en principio ningún nombre, sino que, simplemente, se numeraban de uno a veintinueve, excepto el día 30, denominado arq.

A partir del Imperio Nuevo, los meses del calendario civil tuvieron nombre propio, tal como puede verse en el cuadro número 1.

2.9 Sotis-Sirio y su ciclo helíaco

Sotis o Sothis, «Brillante del año nuevo», es la estrella Sirio, muy importante para la economía egipcia, pues anunciaba la crecida del Nilo, a la que identificaban con la diosa Sopdet. Según Plutarco, Sotis era el Alma de Isis, llamada Perro por los griegos. La diosa Sopdet solía ser representada como una mujer, tocada con la corona blanca del Alto Egipto, una estrella, la cobra real (uraeus) y dos cuernos en forma de lira o dos plumas. A veces aparece también como un gran perro (símbolo de la constelación de Canis maior), y otras como una hembra de milano, que se elevaba en el cielo para ser fecundada sobre el falo de la momia de Osiris.

El nombre egipcio de Sopdet significa «(la que es) brillante», una clara alusión al brillo de Sirio, la estrella más brillante del firmamento. La primera aparición de Sirio en el cielo cada año sucedía justo antes de la crecida anual del Nilo. Tanto griegos como egipcios asociaban también la aparición de Sirio con algunas enfermedades propias de los momentos más calurosos del año.

2.10 Qué es el orto helíaco de Sotis

Como ya hemos mencionado, se conoce como orto helíaco de una estrella a su primera aparición por el horizonte occidental después de un periodo de invisibilidad que suele durar unos seis meses. El orto helíaco se produce durante el crepúsculo matutino, unos instantes antes de que el sol aparezca en el horizonte. Una vez que sale el sol, su brillo oculta la estrella. A partir de ese momento, la estrella será visible cada día durante más tiempo, hasta que, finalmente, pueda ser contemplada en plena noche. En Egipto, el orto helíaco de Sotis-Sirio coincidía con el solsticio de verano, que tenía lugar el 21 de junio, y que también anunciaba la inundación anual del Nilo.

La coincidencia de esta aparición estelar y el comienzo de la inundación que devolvía poco a poco la humedad y, con ella, la vida a los campos de tierra seca, se interpretaba como una manifestación del poder divino. Dado el desfase entre el calendario solar y civil egipcio, el orto helíaco de Sotis tenía lugar en el mismo día en el calendario civil egipcio una vez cada 1460 años. Este periodo recibió el nombre de ciclo sótico. La diferencia entre un año estacional (año solar) y el año civil era por lo tanto de 365 días cada 1460 años, o lo que es lo mismo, un día cada cuatro años, un desfase que el actual calendario occidental soluciona con la introducción de un día extra en los años bisiestos.

2.11 ¿Cuándo reinó la Dinastía XVIII?

Evidentemente, después de todo lo expuesto hasta este momento, a nadie sorprenderá que digamos que tampoco la cronología de la Dinastía XVIII, a la que pertenece Tutankhamón, es muy segura. Los faraones de los que vamos a hablar tienen tantas fechas diferentes como libros de Egipto se han utilizado para fundamentar este trabajo, que son muchos. Por ejemplo, la cronología de la Dinastía XVIII según Vandersleyen y otros autores sería como se muestra en el cuadro número dos.

Además de estas diferentes propuestas, resulta curioso que ni las fechas ni los nombres de los faraones egipcios que forman cada Dinastía coincidan en Manetón, los monumentos egipcios o las listas reales. Además, para sumar aún más confusión, desde hace unos años, se habla ya de las Dinastías 0 y 00, anteriores a la Dinastía I. En cualquier caso, para no cambiar el número tradicional, se optó por añadir ceros antes de la Primera Dinastía, que empezaba con Narmer o Menes.

2.12 Conclusión, reflexión y consejo desinteresado

Las fechas que se utilizarán en este libro serán las de Clayton, aunque alguna vez, en el caso de la familia real de Amarna, se emplearán las de Vanderberg, porque tiene tablas que relacionan a todos los personajes y es más fácil ver cuántos años tienen unos personajes u otros. En cualquier caso, siempre serán fechas aproximadas. Las obras están citadas en la bibliografía incluida al final del libro.

La reflexión que se puede hacer de todo lo expuesto es que es muy fácil perderse, y para reorientarse se utilizan dos métodos: o bien se acude a las largas listas de nombres y fechas de un autor y se sigue solo a este, o bien se pierde uno tranquilamente. Sin rubor ni vergüenza, puesto que ni egiptólogos ni asiriólogos se ponen de acuerdo y hay que procurar sobrevivir, que no es poco, en medio del marasmo cronológico-terminológico de la Historia Antigua del Próximo Oriente y Egipto.

Ese es el consejo desinteresado que se ofrece a quien quiera que las fechas no le confundan: anímese a perderse desde el principio, para que nadie le tome el pelo. Ríase usted primero. Y desde luego, siempre que alguien le diga que una fecha del mundo antiguo es segura, salga corriendo. Ese que habla es un aficionado que lo sabe todo o un profesional imprudente. Los profesionales, siempre que sean prudentes, harán lo que dice el historiador E. H. Carr en su magnífico libro ¿Qué es la historia?:

«Cuando me siento tentado, como me ocurre, a veces, de envidiar la inmensa seguridad de colegas dedicados a la Historia Antigua o Medieval, me consuela la idea de que tal seguridad se debe, en gran parte, a lo mucho que ignoran de sus temas».

O bien aquella bonita respuesta que escuché de labios de un colega asiriólogo en Babilonia, hace años, cuando le pregunté quiénes eran los sumerios. «Eso es una cuestión abierta», me contestó en inglés, que en román paladino significa: «Ni idea, Dra. Vázquez. Sencillamente, no se sabe». Pero, entre tanto desconcierto, el Nilo sigue fluyendo.