Lo que aquí se cuenta no son hechos adornados por la fantasía del autor, sino sucesos rigurosamente históricos que a veces pueden parecemos fantásticos.

C. W. Ceram, Dioses, tumbas y sabios

Al comenzar a escribir sobre Tutankhamón, a mediados del pasado siglo XX, uno de los descubridores de su pequeña tumba, Howard Carter, afirmaba que este faraón era «el rey egipcio que todos conocen», debido al revuelo y expectación que causó el descubrimiento de su tumba y la admiración que produjo la salida a la luz de los innumerables tesoros que los arqueólogos acababan de descubrir y habían acompañado a este joven rey a su lugar de descanso eterno.

Debido a esta presencia mediática, podría suponerse que es fácil escribir sobre él, su entorno y su época. Pero en general, compactar, redactar y resumir las noticias históricas, dándoles la forma de lo que C. W. Ceram, en su conocido libro Dioses, tumbas y sabios denomina «la novela de la arqueología» es ciertamente difícil. Como dice este autor, «porque cualquier narración sobre personajes históricos es novela en cuanto narra vidas, sucesos remotísimos que no se hallan en contradicción, ni mucho menos, con la verdad».

Tal es el caso al escribir sobre Tutankhamón e intentar contar cómo era el mundo en el que vivió. La situación de los países que rodeaban Egipto, amigos y enemigos, siempre contrincantes interesados en el largo camino de las supremacías económicas y políticas que terminó destruyéndolos mutuamente, o debilitándolos para dejarlos expuestos a las apetencias de nuevos contendientes, recién llegados a la jugosa partida de intereses contrapuestos en la que se jugaban un suculento pastel.

A pesar de esta opinión de Carter, más de un siglo después de su magnífico e importante descubrimiento, este faraón, que asombró al mundo por las riquezas que rodeaban su momia, es aún casi un perfecto desconocido. Y es que aún son más los misterios y teorías que lo rodean que lo que de cierto puede decirse de él, de manera que su figura adquiere con cada nueva investigación dimensiones cada vez más espectaculares y misteriosas. Parece como si él mismo, su juguetón espíritu adolescente, se divirtiese embarullando las pruebas y tomando el pelo a los sesudos investigadores.

Lo único cierto, si es que creemos en cierta forma de existencia eterna de los numerosos principios inmortales de cada hombre, como creían los antiguos egipcios, es que, desde su solitario reposo, los espíritus vivos del joven faraón guardan sus misterios. La majestuosa amplitud de la desierta necrópolis hace el resto. Y todo y todos protegen su tumba y su momia, alejados ya los miles de curiosos turistas que, al bajar las pocas escaleras de entrada a la pequeña tumba, se adentran cada día en un mundo de ensueño e imaginación. Al salir de nuevo a la luz, cada uno pone en su interpretación parte de su propia personalidad, fabulando situaciones e imaginando escenas que pudieron ser hace casi tres mil años. Y temerosos los más, miran tras de sí, como si, apoyada en el último umbral de la puerta final, protegiéndose de los rayos del sol que la difuminarían en la nada si la alcanzasen, la jocosa sombra del niño-rey los despidiese, burlona. Y todo queda en silencio de nuevo. Para volver a empezar una vez más, cada amanecer, animados los vivos, resucitados los espíritus de los muertos, por la magia del dios Sol.

Un chacal y nueve cautivos, estampados en la arcilla del frío sello oficial de la necrópolis, además del sello con el nombre del propio faraón, garantizaron en parte la inviolabilidad de la puerta final de la tumba de Tutankhamón, tras la salida del último de los obreros que la cerraron en la antigüedad o los policías que la sellaron tras el robo parcial que sufrió poco después. Bajando ahora los dieciséis escalones que le separaban de la historia y el misterio, Carter abrió la sagrada puerta de la tumba que también protegían conjuros rituales, dando comienzo a la leyenda del faraón de oro y su familia, que, con este gesto, entraron en la historia y en el misterio de los extraños y tempranos fallecimientos de quienes violaron los sagrados preceptos del descanso de los faraones muertos.

Ciertamente, como decía Carter en su diario de excavaciones, el joven Tutankhamón es muy conocido, aunque más por su familia que por él mismo y, sobre todo, por el descubrimiento moderno de su tumba y sus tesoros. El joven, al fin y al cabo, murió muy pronto. Y en sus escasos nueve años de reinado no hizo tantas cosas importantes como para destacar, ni por sus hazañas militares ni por sus logros políticos, teniendo en cuenta que solo tenía al morir unos diecisiete años.

El sello intacto con el nombre del faraón Tutankhamón en la puerta de su tumba.

Y a los ocho, cuando comenzó a reinar, por muy precoces que fuesen los chicos egipcios de su tiempo, es casi imposible que supiese ni conducir un carro de guerra o paseo ni manejar bien una lanza, no ya leer y escribir correctamente los jeroglíficos o recitar de memoria los textos sagrados, sin duda difíciles. Posiblemente, ni siquiera de adulto, que no lo era, debió llevar con soltura las riendas del gobierno de su país. Entre otras cosas, porque sus mayores, familia y ministros, no le dejarían opinar mucho y lo utilizaron. Así de simple.

Así pues, Tutankhamón solo es muy conocido por su tumba y por lo que esta guardaba. Eso es casi todo lo que se sabe de él: lo que se deduce de su entorno funerario. Y también que fue yerno del más extraño, comentado y posiblemente más sobreestimado de los faraones egipcios, Akhenatón, llamado injustamente «el rey hereje» por los cambios que introdujo tanto en la religión tradicional egipcia como en las representaciones artísticas y construcciones de su época, a mediados de la Dinastía XVIII, en el siglo XIV a. C. aproximadamente. Akhenatón mandó construir una nueva capital de Egipto, la «Ciudad del Horizonte de Atón», en el lugar de la actual aldea de el-Amarna, a unos 284 kilómetros al sur de El Cairo, en el Egipto Medio. Un vasto circo de colinas rocosas que solo se abren al Nilo, sobre cuyas cumbres, separadas ligeramente por un pequeño wadi seco, sale el sol cada mañana por occidente, generando la fuerza mágica que hizo soñar al faraón con la magia del renacimiento y la vida eterna en las manos del Atón, cuya figura antropomórfica extiende sus manos y la energía de sus rayos a los hombres. Unos hechos que tampoco se entienden muy bien y que han dado origen a toda clase de teorías, especulaciones y extraños intentos de explicarlos. A veces, verdaderamente curiosos, como veremos.

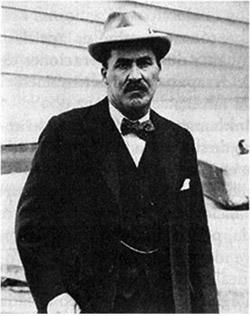

Howard Carter descubridor de la tumba Tutankhamón

Sin embargo, nada se sabía hasta hace poco de esta familia del joven rey, cuya tumba, la KV 62, fue descubierta por Howard Carter en el Valle de los Reyes el 4 de noviembre de 1922, constituyendo uno de los descubrimientos arqueológicos con más publicidad de la historia de la Egiptología, debido a la gran riqueza que contenía, arqueológica, sí, pero sobre todo de oro.

Se ignora aún quiénes fueron con seguridad los padres de Tutankhamón, si tuvo o no sangre real y si fue rey de Egipto por derecho de esa sangre de sus progenitores y no solo por la de su esposa, Ankhesenpaamón o Ankhesenpaatón, nacida aproximadamente en 1346 a. C. (o 1360, como veremos más adelante, dependiendo de las interpretaciones).

Ella era una joven princesa, tercera hija del faraón Akhenatón y la reina Nefertiti. Como muchos personajes de aquella época, tenía dos nombres, según pintase el dios Atón o ganase el dios Amón. Al nacer se la conoció como Ankhesenatón, cuando aún se adoraba sobre los demás al disco solar, el Atón, y todavía no era políticamente incorrecto llevar el nombre de esta divinidad, algo que cambió rápidamente cuando murió el faraón, padre de la princesa y la casaron con un muchacho al que también le cambiaron el nombre de Atón por el de Amón. Les cortarían apresuradamente a los pequeños el bucle de la infancia y, limpios ya ambos de niñez, abandonados sus respectivos juguetes, adornados con pelucas, coronas y joyas apropiadas, disfrazados de adultos, los sentaron en unos tronos reales de los que les sobraría al menos medio metro a cada uno. Ella era algo mayor y ya había estado casada con su propio padre. En realidad, era ya una vieja reina viuda de unos trece o catorce años, No obstante, se mantuvieron las formas de la herencia legal del poder: fuese él o no hijo de Amenofis IV-Akhenatón, ella sí lo era sin duda. Hasta que, con la temprana muerte del niño-rey, todo se precipitó hacia la nada.

Mientras duraron aquel matrimonio y aquel reinado, los dos jóvenes debieron pasarlo bastante bien, paseando, cazando, paseando más y amándose en las marismas y donde podían en el palacio, en los jardines de Amarna primero y Tebas después. Hasta que murió Tut.

Entonces, nueve años después de este matrimonio, la pobre viuda debía tener unos veinte años. Y posiblemente no le debió gustar demasiado lo que le pasó después, pues su tercer marido fue nada menos que su abuelo, el faraón Ay, tal vez abuelo también del fallecido Tutankhamón. Un anciano de duro y curtido rostro que nada tenía que ver en lo físico con el joven de bellos ojos y apuesta figura que acababa de morir, aunque, en la tumba del faraón-niño, Ay se hiciese representar tan alto, guapo y joven como él. Además, en las pinturas de la tumba, Ay omitió la figura de la joven viuda, que reservó para otros menesteres más agradables, al menos para él.

La pobre reina Ankhesenpaatón no cambió de apellido. Y pasó sucesivamente por la cama de tres generaciones de varones de su estirpe antes de desaparecer misteriosamente. Como ocurrió con casi toda la familia.

Así pues, el joven rey Tutankhamón, casi desconocido antes del descubrimiento fortuito de su tumba (aunque buscada durante años, eso sí, porque existían indicios fundados de ella y de que estaba en el Valle de los Reyes), se hizo con el tiempo muy popular entre los aficionados a Egipto y aun entre quienes no les importaba nada, porque lo del oro del faraón y el misterio de las momias vende mucho. Y cuando se profundizó en el estudio de su genealogía y su época, se supo que pertenecía a una familia real egipcia de la que poco o nada se conocía, sobre todo porque las llamadas «listas reales» de la Dinastía XIX se la habían saltado. Simple y llanamente.

Como si no hubiese existido ninguno de sus miembros. Por ejemplo, la primera Lista Real de Abidos, un bajorrelieve con los nombres de trono de los faraones más importantes que precedieron a Seti I, segundo faraón de la Dinastía XIX, que se encuentra en la Sala de los Antecesores del templo de Seti I en Abidos, pasa directamente de Amenofis III (n° 73: Neb-Maat-Ra, su nombre Nesut-Bity), a Horemheb (n° 74, Dekheser-Kheperu-Ra Setep-en-Ra).

Igual que ocurre con la Lista Real de Abidos, tampoco en la Lista de Saqqara aparecen los nombres de los faraones de la Dinastía XVIII que reinaron entre Amenofis III y Horemheb (Amenofis IV-Akhenatón, Smenkhara, Tutankhamón y Ay), pero también se omite, extrañamente, a aquellos que gobernaron desde la última época de la Dinastía VI hasta mediados de la Dinastía XI, tampoco se cita a los que reinaron entre la Dinastía XII y la XVIII, aunque no está claro si se debe a motivos religiosos o políticos, ya que durante el Segundo Periodo Intermedio gobernaron Egipto los famosos hicsos, de los que nos ocuparemos más adelante. O, simplemente, porque al artista que la escribió no le cabían en la lista todos los faraones, desconocía el nombre de todos e hizo mal los deberes (quizá no le pagaron el salario y se vengó eliminando unos cuantos nombres. Total, ¿quién va a leer una lista en una tumba?, debió pensar el artista).

Pudo suceder cualquier cosa para explicar esta omisión, que tampoco los parientes del difunto de turno, en cuya tumba se escribían a veces listas de gobernantes, debían estar para muchas comprobaciones. O que el difunto, aún vivo, tampoco se fijó mucho en la decoración de su última morada de millones de años, nombre que recibían las tumbas en el antiguo Egipto.