Verso 501: L'if

El tejo en francés. Es curioso que la palabra zemblana para sauce llorón sea también «if» (el tejo es tas).

Verso 502: la gran patata

Execrable juego de palabras, deliberadamente puesto como epígrafe para destacar la falta de respeto por la Muerte. Recuerdo de mis años de estudio las soi-disant «últimas palabras» de Rabelais, entre otras frases brillantes de algún manual de francés: Je m'en vais chercher le grand peut-être.

Verso 502: I. P. H.

El buen gusto y la ley sobre los libelos me impiden revelar el verdadero nombre del respetable instituto de alta filosofía que nuestro poeta ridiculiza con mucha fantasía en este canto. Sus últimas iniciales, H. P., sugieren a los estudiantes la abreviatura Hi-Pi, y Shade parodia netamente esto en sus combinaciones I. P. H. o If. El instituto está muy pintorescamente situado en un estado del Sudoeste que debe permanecer anónimo aquí.

Me veo también obligado a señalar que desapruebo enérgicamente la irreverencia con que nuestro poeta trata, en este canto, ciertos aspectos de la esperanza espiritual que sólo la religión puede satisfacer (véase también la nota al verso 549).

Verso 549: Poniendo a los dioses en su lugar, incluso al D. con mayúscula

Aquí está en efecto el meollo de la cuestión. Y esto, creo, no sólo el instituto (véase verso 117) sino tampoco nuestro poeta lo han comprendido. Para un cristiano, no hay Más Allá aceptable o imaginable sin la participación de Dios en nuestro destino eterno, y esto implica a su vez un condigno castigo por cada pecado, mortal o venial. Hay en mi pequeño diario algunas notas relativas a una conversación que el poeta y yo sostuvimos el 23 de junio «en mi terraza, después de una partida de ajedrez, tablas». La transcribo aquí únicamente porque arroja una luz fascinante sobre su actitud con respecto al tema.

He mencionado —no recuerdo a propósito de qué— ciertas diferencias entre mi Iglesia y la suya. Debe señalarse que la rama zemblana del protestantismo tiene una relación bastante íntima con las Iglesias «más altas» de la comunión anglicana, pero algunas magníficas peculiaridades que le son propias. La Reforma en nuestro país fue encabezada por un compositor de genio; nuestra liturgia está penetrada de rica música; nuestros coros de niños son los más dulces del mundo. Sybil Shade procedía de una familia católica, pero desde la infancia se creó, como me lo contó ella misma, «una religión propia», lo cual suele ser sinónimo, en el mejor de los casos, de una adhesión tibia a alguna secta semipagana o, en el peor de los casos, de ateísmo indiferente. Había apartado a su marido no sólo de la Iglesia Episcopal de sus padres, sino también de toda forma de culto sacramental.

Empezamos a hablar de la nebulosidad que caracteriza actualmente a la noción de «pecado», de su confusión con la idea mucho más coloreada carnalmente de «crimen», y yo aludí someramente a mis contactos de infancia con ciertos ritos de nuestra Iglesia. La confesión entre nosotros es auricular y se efectúa en un cubículo ricamente ornamentado, el penitente está de pie, con una vela encendida en la mano, junto al sacerdote sentado en una silla de respaldo alto que tiene casi la misma forma que el sitial de coronación de un rey escocés. Yo, como niño bien educado que era, siempre temía manchar la manga del sacerdote, de un morado oscuro, con las lágrimas hirvientes de la cera que goteaban en mis nudillos, cubriéndolos de costras finas, y me fascinaba la concavidad iluminada de su oreja que parecía una caracola o una orquídea lustrosa, un receptáculo enroscado demasiado amplio para depositar en él mis pecadillos.

SHADE: Los siete pecados capitales son pecadillos, pero sin tres de ellos: el Orgullo, la Lujuria y la Pereza, quizá nunca hubiese nacido la poesía.

KINBOTE: ¿ES justo basar las objeciones en una terminología pasada de moda?

SHADE: Todas las religiones se basan en una terminología pasada de moda.

KINBOTE: Lo que llamamos Pecado Original no puede jamás pasar de moda.

SHADE: No sé nada. Cuando era chico, creía que eso significaba que Caín mataba a Abel. Personalmente estoy con los viejos tomadores de rapé: L'homme est né bon.

KINBOTE: Sin embargo la desobediencia de la Voluntad Divina es una definición fundamental del Pecado.

SHADE: No puedo desobedecer a algo que no conozco y cuya realidad tengo el derecho de negar.

KINBOTE: Vamos, vamos. ¿Negará usted también que hay pecados?

SHADE: No puedo nombrar más que dos: el asesinato y la provocación deliberada del sufrimiento.

KINBOTE: ¿Entonces un hombre que pasara su vida en una soledad absoluta no podría ser un pecador?

SHADE: Podría torturar a los animales. Podría envenenar los manantiales de su isla. Podría denunciar a un inocente en un manifiesto póstumo.

KINBOTE: ¿Y entonces la contraseña es…?

SHADE: Piedad.

KINBOTE: ¿Pero quién la imbuyó en nosotros, John? ¿Quién es el Juez de la vida y el Inventor de la muerte?

SHADE: La vida es una gran sorpresa. No veo por qué la muerte no ha de ser otra mayor.

KINBOTE: Ahora lo he atrapado, John: en cuanto negamos la existencia de una Inteligencia Superior que establece y administra nuestros más allá individuales, estamos obligados a aceptar la noción indeciblemente temible de un Azar que se extiende hasta la eternidad. Analice la situación. A través de la eternidad nuestros pobres espectros están expuestos a indecibles vicisitudes. No hay recurso, no hay consejo, no hay sostén, no hay protección, no hay nada. El fantasma del pobre Kinbote, la sombra del pobre Shade pueden haber errado, pueden haberse descarriado en alguna parte —oh, por pura distracción, o simplemente por ignorar una regla trivial en el absurdo juego de la naturaleza, si es que hay reglas.

SHADE: Hay reglas en los problemas de ajedrez: prohibición de las soluciones duales, por ejemplo.

KINBOTE: YO pensaba en reglas diabólicas susceptibles de ser infringidas por la otra parte en cuanto llegamos a comprenderlas. Por eso la magia goética no siempre funciona. Los demonios en su malicia prismática traicionan el acuerdo que existe entre nosotros y ellos, y estamos una vez más en el caos del azar. Aunque atemperemos el Azar con la Necesidad y admitamos un determinismo sin Dios, el mecanismo de la causa y el efecto, para proporcionar a nuestras almas después de la muerte el dudoso consuelo de la metastática, aún debemos tener en cuenta el accidente individual, el milésimo y segundo accidente de la circulación de los que ha planeado el Hades para el Día de la Independencia. No, no, si queremos ser serios en cuanto al Más Allá no empecemos por degradarlo al nivel de un cuento de ciencia ficción o de un caso tipo de espiritualismo. La idea de que un alma se sumerja en la ilimitada y caótica vida futura sin una Providencia que la dirija…

SHADE: Hay siempre una deidad psicopompa a la vuelta de la esquina, ¿verdad?

KINBOTE: No de esa esquina, John. Sin la Providencia el alma debe confiar en el polvo de su envoltura, en la experiencia recogida en el curso de su reclusión corporal, y aferrarse puerilmente a principios provincianos, a reglamentos municipales y a una personalidad consistente sobre todo en las sombras de los barrotes de su propia prisión. Un espíritu religioso no puede pensar ni un instante esa idea. Es tanto más inteligente, aun desde el punto de vista de un orgulloso infiel, aceptar la Presencia de Dios, primero una débil fosforescencia, una luz pálida en la confusión de la vida corporal y después de ella un resplandor enceguecedor. Yo también, mi querido John, fui asaltado en una época por dudas religiosas. La Iglesia me ayudó a combatirlas. También me ayudó a no pedir demasiado, a no pedir una imagen demasiado clara de lo que es inimaginable. San Agustín ha dicho…

SHADE: ¿Por qué tienen que citarme siempre a San Agustín?

KINBOTE: Como decía San Agustín: «Se puede saber lo que Dios no es; no se puede saber lo que es». Yo creo saber lo que no es: No es la desesperación, no es el terror, no es la tierra en la garganta estertorosa, ni el zumbido negro que pasa de la nada a la nada en la oreja. Sé también que el mundo no es un acontecimiento fortuito y que de algún modo el Espíritu es un factor esencial en la creación del universo. Mientras trato de encontrar un nombre apropiado para este Espíritu Universal o Causa Primera o Absoluto o Naturaleza, propongo que el Nombre de Dios tenga la prioridad.

Verso 550: desechos

Quiero decir algo sobre una nota anterior (al verso 12). La conciencia y la erudición han debatido el problema y creo ahora que los dos versos a que se refiere esa nota están falseados y teñidos por un deseo secreto. Es la única vez, en la preparación de estos difíciles comentarios, que me he detenido, en mi zozobra y mi decepción, al borde de la falsificación. Debo pedir al lector que pase por alto esos dos versos (que, mucho me temo, ni siquiera están bien medidos). Podría suprimirlos antes de la publicación, pero eso me obligaría a rehacer toda la nota, o por lo menos una buena parte, y no tengo tiempo que perder en esas estupideces.

Versos 557-558: Cómo reconocer en las tinieblas, con un sobresalto, Terra la Bella, una bola de jaspe.

El dístico más bonito de este canto.

Verso 579: la otra

Lejos de mí la idea de insinuar la existencia de alguna otra mujer en la vida de mi amigo. Desempeñó serenamente el papel del marido ejemplar que le habían atribuido sus admiradores provincianos y tenía, además, un miedo mortal de su mujer. Más de una vez detuve a los chismosos que relacionaban su nombre con el de una de sus alumnas (véase el Prólogo). Recientemente, algunos novelistas norteamericanos, en su mayoría miembros de un Departamento Unido de Inglés que, en conjunto, debe estar más impregnado de talento literario, fantasías freudianas e innoble lujuria heterosexual que el resto del mundo, han llegado a agotar el tema; por lo tanto no puedo enfrentar el tedio de presentar aquí a esa muchacha. De todos modos, apenas la conocí. Una noche la invité con los Shade a una pequeña reunión con el propósito preciso de refutar esos rumores; y esto me recuerda que debería decir algo sobre el curioso ritual de las invitaciones y contrainvitaciones en la triste New Wye.

Después de consultar mi pequeño diario, veo que durante los cinco meses de mi relación con los Shade, fui invitado a su mesa exactamente tres veces. La iniciación se produjo el sábado 14 de marzo, en que cené en casa de ellos con las siguientes personas: Nattochdag (a quien veía todos los días en su despacho); el Profesor Gordon, del Departamento de Música (que dominaba totalmente la conversación); el Jefe del Departamento de Ruso (un pedante ridículo de quien cuanto menos se hable, mejor), y tres o cuatro mujeres intercambiables, una de las cuales (la Sra. Gordon, creo) estaba embarazada, y otra, una perfecta extranjera que me habló sin parar, o más bien me llenó de palabras, de ocho a once, por obra de una desdichada distribución de los asientos disponibles después de la comida. La segunda vez, un souper más restringido pero no por eso más íntimo, el sábado 23 de mayo, estaban Milton Stone (un nuevo bibliotecario, con quien Shade discutió hasta medianoche la clasificación de ciertas obras relativas a nuestra Universidad); el bueno de Nattochdag (a quien seguía viendo todos los días) y una francesa no desodorizada (que me trazó un cuadro completo de la situación de la enseñanza de las lenguas en la Universidad de California). La fecha de mi tercera y última comida en casa de los Shade no figura en mi libreta, pero sé que fue una mañana de junio; yo había llevado un hermoso plano del palacio del Rey, en Onhava, dibujado por mí, con toda clase de sutilezas heráldicas, y un toque de pintura dorada que me costó bastante conseguir, y me rogaron amablemente que me quedara para un almuerzo improvisado. Debería añadir que a pesar de mis protestas, en ninguna de las tres comidas se tuvieron en cuenta las limitaciones vegetarianas de mi dieta, y me vi expuesto a materias animales en, o alrededor de, algunas legumbres contaminadas que hubiera podido dignarme gustar. Me tomé un desquite bastante franco. De la docena de invitaciones que les hice, los Shade aceptaron sólo tres. Cada una de esas comidas fue elaborada en tomo a una legumbre que sometí a tantas metamorfosis exquisitas como las que Parmentier hizo sufrir a su tubérculo favorito. Cada vez tenía un invitado suplementario para entretener a la Sra. Shade (que, naturalmente —dicho sea afinando la voz para darle un tono femenino— era alérgica a las alcachofas, los aguacates y las almendras africanas, es decir, a todo lo que empezaba con a). No conozco nada mejor para cortar el apetito que sentar únicamente a personas viejas alrededor de una mesa, manchando con los restos de maquillaje la servilleta y tratando subrepticiamente, detrás de una sonrisa anodina, de desalojar la cuña punzante de un grano de frambuesa incrustado entre las encías y los dientes postizos. De modo que invitaba a jóvenes estudiantes: la primera vez al hijo de un padishah; la segunda vez, a mi jardinero; y la tercera vez a esa muchacha de medias negras, de larga cara blanca y párpados pintados de verde vampiro; pero llegó muy tarde, y los Shade se fueron muy temprano, en realidad dudo de que la confrontación haya durado más de diez minutos, tras de lo cual tuve la tarea de entretener a la muchacha pasando discos hasta una hora tardía en que finalmente telefoneó a alguien para que la acompañara a un «boliche» de Dulwich.

Verso 584: a la madre y al hijo

Es ist die Mutter mit ihrem Kind (véase nota al verso 664).

Verso 58: señala los charcos en su cuarto del subsuelo

Todos conocemos esos sueños en que se infiltra algo de estigio y en que el Leteo gotea en el tono lúgubre de una cañería defectuosa. Después de este verso hay un falso comienzo conservado en borrador, y espero que el lector sentirá algo del estremecimiento frío que corrió por mi larga y flexible columna vertebral, cuando descubrí esta variante:

¿El asesino muerto debería tratar de abrazar

a su ultrajada víctima a la que ahora debe enfrentar?

¿Tienen un alma los objetos? ¿O han de morir

como los grandes templos y el polvo de Tanagra dormido?

La última sílaba de «Tanagra» y las dos primeras letras de dormido forman otra versión del nombre del asesino cuyo shargar (fantasma enfermizo) pronto había de enfrentarse con el radiante espíritu de nuestro poeta. «¡Simple casualidad!» exclamará el lector prosaico. Pero dejemos que intente ver, como yo lo hice, cuántas de esas combinaciones son posibles y plausibles. «¿Leningrado usurpó Petrogrado?».

Esta variante es tan prodigiosa que sólo la disciplina de la erudición y una consideración escrupulosa por la verdad me impiden insertarla aquí y hacer desaparecer en otra parte cuatro versos (por ejemplo los flojos versos 627 a 630) para preservar la longitud del poema.

Shade compuso estos versos el martes 14 de julio. ¿Qué hacía Gradus ese día? Nada. El destino combinatorio descansa sobre sus laureles. Lo vimos por última vez el atardecer del 10 de julio, cuando volvía de Lex a su hotel de Ginebra, y allí lo dejamos.

Gradus pasó los cuatro días siguientes haciéndose mala sangre en Ginebra. La paradoja divertida con estos hombres de acción es que tienen que soportar constantemente largos períodos de ociosidad que son incapaces de llenar con nada, privados como están de los recursos de un espíritu intrépido. Como mucha gente de poca cultura, Gradus era un lector voraz de periódicos, folletos, impresos y de esa literatura poliglota que acompaña las gotas nasales y las píldoras digestivas; pero esto resumía sus concesiones a la curiosidad intelectual, y como su vista no era demasiado buena y el consumo posible de noticias locales bastante limitado, tenía que confiar en gran medida en el letargo de las terrazas de los cafés y en el expediente del sueño.

Cuánto más felices son los indolentes despiertos, los monarcas entre los hombres, los ricos cerebros monstruosos que pueden sacar un goce intenso y transportes de entusiasmo desde la balaustrada de una terraza, al crepúsculo, de las luces y el lago que dominan, de las formas de las montañas distantes que se funden en el damasco oscuro del poniente, de las coníferas negras sobre el fondo de tinta pálida del cénit, y de los movimientos granates y verdes del agua a lo largo de la costa silenciosa, triste y prohibida. ¡Oh, mi dulce Boscobel! Y los tiernos y terribles recuerdos, y la vergüenza y la gloria, y las enloquecedoras intimaciones, y la estrella que ningún miembro del partido podrá alcanzar jamás.

El miércoles por la mañana, siempre sin noticias, Gradus telefoneó al cuartel general diciendo que le parecía imprudente seguir esperando y que estaría en el Hotel Lazuli, en Niza.

Versos 397-608: los pensamientos a que deberíamos recurrir, etc.

Este pasaje debería ir asociado en el espíritu del lector con la extraordinaria variante dada en la nota precedente, pues sólo una semana más tarde iban a juntarse en la vida real, en la muerte real, Tanagra dormido y «las regias manos».

De no haber escapado, nuestro Charles II hubiera podido ser ejecutado; es lo que seguramente hubiese ocurrido de haber sido aprehendido entre el palacio y las Grutas de Rippleson; pero rara vez sintió durante la huida los gruesos dedos del destino; sintió que tanteaban en su busca (como los de un viejo y siniestro pastor asegurándose de la virginidad de una de sus hijas) cuando se deslizaba, aquella noche, por el flanco húmedo y cubierto de helechos del Monte Mandevil (véase nota al verso 149), y al día siguiente, a una altura más fantástica, en el azul capitoso, cuando el montañés se da cuenta de que tiene un compañero fantasma. Varias veces aquella noche nuestro Rey se arrojó al suelo con la desesperada resolución de quedarse allí hasta el alba, en que podría desplazarse con menos tormentos, por más riesgos que corriera. (Pienso en otro Charles, otro hombre alto y oscuro, de casi dos metros). Pero todo esto era más bien físico o neurótico, y sé perfectamente bien que mi Rey, si hubiera sido atrapado y condenado y conducido delante del pelotón de fusilamiento, se habría comportado como lo hace en los versos 606-608: así hubiera mirado a su alrededor con insolente desenvoltura, y así hubiera podido

abrumar a nuestros inferiores con sarcasmos, alegremente ridiculizar

a los imbéciles dedicados a la causa, y escupirles

en los ojos, sólo por pasar el rato.

Permítaseme concluir esta importante nota con un aforismo más bien antidarwiniano: El que mata es siempre inferior a su víctima.

Verso 603: escuchar el canto distante de los gallos

Se recordará la admirable imagen de un poema reciente de Edsel Ford:

Y a menudo cuando el gallo cantaba, encendiendo el fuego

en la mañana y el brumoso henil

Henil (en zemblano muwan) es el campo contiguo a un granero.

Versos 609-614: Tampoco se puede ayudar, etc.

Este pasaje es diferente en el borrador:

509 Tampoco se puede ayudar al exiliado que la muerte atrapa

en una posada cualquiera expuesta al soplo ardiente

de esta América, esta noche húmeda:

a través de las persianas las bandas de luz coloreada

buscan a tientas su cama —magos del pasado

con gemas filtros— y la vida pasa rápidamente.

Esto describe bastante bien «una posada cualquiera»: una cabaña de madera, con un cuarto de baño embaldosado donde trato de coordinar estas notas. Al principio me molestó mucho el estruendo de una diabólica música de radio que venía de lo que me pareció una especie de parque de atracciones del otro lado del camino —resultó ser un campamento de turistas— y estaba pensando en trasladarme a otro lugar, cuando se me anticiparon. Ahora está más tranquilo, salvo un viento irritante que repiquetea al pasar entre los álamos marchitos, y Cedarn es de nuevo una ciudad fantasma, y no hay veraneantes estúpidos o espías que me miren, y mi pequeño pescador en blue-jeans ya no está en su roca en medio del arroyo y quizá sea mejor así.

Verso 613: dos lenguas

Inglés y zemblano, inglés y ruso, inglés y letón, inglés y estonio, inglés y lituano, inglés y ruso, inglés y ucranio, inglés y polaco, inglés y checo, inglés y ruso, inglés y húngaro, inglés y rumano, inglés y albano, inglés y búlgaro, inglés y servocroata, inglés y ruso, norteamericano y europeo.

Verso 619: yema del tubérculo

El juego de palabras germina (ver verso 502).

Verso 627: El gran Starover Blue

Es de suponer que se obtuvo el permiso del Profesor Blue pero aun así, sumir a una persona real, por muchas que sean su complacencia y su buena voluntad, en un ambiente inventado donde tiene que desempeñar un papel de acuerdo con la invención, nos sorprende como recurso de singular mal gusto, sobre todo cuando los otros personajes reales, salvo los miembros de la familia, naturalmente, llevan seudónimo en el poema.

No hay duda de que este nombre es de lo más tentador. La estrella por encima del azul conviene eminentemente a un astrónomo aunque en realidad ni su nombre ni su apellido guardan la menor relación con la bóveda celeste: le pusieron el primero en recuerdo de su abuelo, un starovér ruso (con acento, dicho sea de paso, en la última sílaba), es decir, Viejo Creyente (miembro de una secta cismática) llamado Sinyavin, de siniy, «azul», en ruso. Este Sinyavin emigró de Saratov a Seattle y tuvo un hijo que se cambió el apellido por Blue y se casó con Stella Lazurchik, una kasubeana norteamericanizada. Así dicen. El bueno de Starover Blue se quedará probablemente sorprendido del epíteto que le aplica un Shade burlón. El escritor se siente movido a rendir aquí un pequeño homenaje al amable viejo excéntrico, adorado por todo el mundo en la Universidad y apodado por los estudiantes Coronel Starbottle, evidentemente a causa de su excepcional afición a la buena mesa. Después de todo, había otros grandes hombres alrededor de nuestro poeta… Por ejemplo, el distinguido erudito zemblano Oscar Nattochdag.

Verso 629: el destino de las bestias

Encima de esto el poeta escribió y tachó:

el destino del loco

El destino último del alma de los locos ha sido sondeado por muchos teólogos zemblanos quienes por lo general sostienen que aun el espíritu más demente contiene en su masa enferma una partícula fundamental sana que sobrevive a la muerte, se dilata de pronto y estalla, por así decir, en carcajadas saludables y triunfantes, cuando el mundo de los imbéciles timoratos y de los alcornoques acicalados se ha derrumbado detrás. Personalmente, no he conocido lunáticos, pero he oído hablar de varios casos divertidos en New Wye («Aún en Arcadia estoy», dice la Demencia, encadenada a su columna gris). Hubo por ejemplo un estudiante que se volvió loco furioso. Hubo un viejo conserje inmensamente digno de confianza que un día, en la sala de proyecciones, le mostró a una estudiante pudibunda algo de lo que sin duda había visto mejores especímenes; pero mi caso favorito es el de un empleado de ferrocarril de Exton cuya locura mansa me fue descripta nada menos que por la Sra. H. Había una gran fiesta de los cursos de verano en casa de los Hurley a la que me había llevado uno de mis compañeros de ping-pong, un amigo de los muchachos Hurley, porque yo sabía que mi poeta iba a recitar algo y estaba loco de aprensión, creyendo que podía ser mi Zembla (resultó ser un oscuro poema de uno de sus oscuros amigos; mi Shade era muy bueno con los que no tenían éxito). El lector me comprenderá si digo que, a mi altura, nunca puedo sentirme «perdido» en una multitud, pero también es cierto que no conocía mucha gente en casa de los H. Mientras circulaba entre aquel apiñamiento, con una sonrisa en la cara y un cóctel en la mano, entrevi por fin la coronilla de mi poeta y el chignon castaño brillante de la Sra. H. sobresaliendo de los respaldos de dos sillones adyacentes. En el momento en que me acercaba por detrás de ellos, le oí oponerse a una observación que ella acababa de hacer:

—La palabra es equivocada —decía—. Uno no debería aplicarla a una persona que se despoja deliberadamente de un pasado gris y desdichado y lo sustituye por una brillante invención. Es sencillamente volver una nueva página con la mano izquierda.

Palmeé la cabeza de mi amigo y me incliné ligeramente delante de Eberthella H. El poeta me miró con ojos vidriosos. Ella dijo:

—Venga a ayudarnos, Sr. Kinbote: yo sostengo que el viejo como se llame, sabe cuál, el viejo de la estación de Exton, que se creía Dios y había empezado a dar una nueva dirección a los trenes, era técnicamente un chiflado, pero John le llama un cofrade poeta.

—En cierto sentido todos somos poetas, señora —respondí, y ofrecí un fósforo encendido a mi amigo que tenía la pipa entre los dientes y se golpeaba con las dos manos en varias partes del torso.

No estoy seguro de que esta variante trivial valiera la pena de ser comentada; en realidad todo el pasaje sobre las actividades del I. P. H. sería muy heroico-burlesco si esos versos pedestres hubieran sido un pie más cortos.

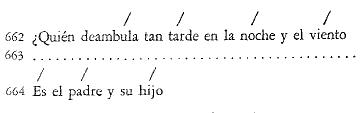

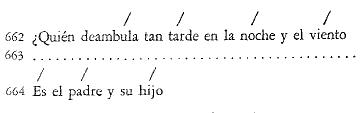

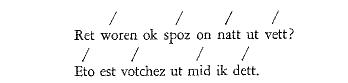

Verso 662: ¿Quién deambula tan tarde en la noche y el viento?

Este verso, y en realidad todo el pasaje (versos 653-664), aluden al célebre poema de Goethe sobre el Rey de los Alisos, el hechicero venerable del bosque de los alisos habitado por silvos, que se enamora del delicado niño hijo de un viajero retrasado. Nunca se admirará bastante la forma ingeniosa en que Shade se las arregla para transferir algo del ritmo quebrado de la balada (en el fondo un metro trisilábico) en Su verso yámbico:

Los dos versos de Goethe que abren el poema aparecen muy exactamente y con gran belleza, trayendo la gratificación de una rima inesperada (igual que en francés: vent-enfant), en mi lengua natal:

Otro gobernante fabuloso, el último rey de Zembla, se repetía constantemente estos versos obsesivos en zemblano y alemán, como un acompañamiento fortuito del tamborileo de la fatiga y la ansiedad, mientras trepaba a través de la zona de helechos de las sombrías montañas que tenía que atravesar en su puja por la libertad.

Versos 671-672: El hipocampo bravío

Véase Mi última duquesa, de Browning.

Véase y condénese el recurso a la moda consistente en titular un conjunto de ensayos o un volumen de versos —o un largo poema, ay— con una frase tomada de una obra poética del pasado más o menos célebre. Esos títulos poseen un prestigio engañoso, aceptable quizá en los nombres de los vinos de marca y de las cortesanas regordetas, pero simplemente degradantes con respecto al talento que sustituye por el fácil aspecto alusivo de la erudición la imaginación creadora y hace pesar en las espaldas de un busto la responsabilidad de un estilo demasiado adornado, puesto que cualquiera puede hojear el Sueño de una noche de verano o Romeo y Julieta, y elegir.

Verso 678: al francés

Dos de estas traducciones aparecieron en el número de agosto de la Nouvelle Revue Canadienne que llegó a las librerías de College Town en la última semana de julio, es decir, en un momento de tristeza y confusión mental, en que el buen gusto me impedía mostrar a Sybil Shade algunas de las notas críticas que yo tomaba en mi diario de bolsillo.

En su versión del famoso Soneto Místico X de Donne, compuesto en su viudez:

Death be not proud, though so me have calléd thee

Mighty and dreadful, for, thou art not so

uno lamenta la eyaculación superflua en el segundo verso, introducida en este lugar solamente para coagular la cesura:

Ne sois pas fiere, Mort! Quoique certains te disent

Et puissante et terrible, ah, Mort, tu ne l’es pas

mientras que la rima central so-overthrow (versos 2-3) llega a punto para encontrar una contrapartida fácil en pas-uas uno se opone a los versos exteriores disent-prise (1-4) que serían en un soneto francés circa 1617 una infracción imposible de la regla visual.

No tengo espacio aquí para enumerar las otras torpezas y errores de esta versión canadiense de la denuncia de la fuerte hecha por el Decano de St. Paul, de la Muerte, esa esclava, no sólo del «destino» y del «azar», sino también de nosotros («reyes y hombres desesperados»).

El otro poema, «La ninfa sobre la muerte de su fauno», de Andrew Marvell, parece ser, técnicamente, aún más difícil de poner en versos franceses. Si en la traducción de Donne, se justificaba perfectamente que Miss Irondell sustituyera los pentámetros ingleses por los alejandrinos franceses, me pregunto si debía preferir aquí l'impair y acomodar en nueve sílabas lo que Marvell ajusta en ocho. En los versos:

And, quite regardless of my smart,

Left me his fawn but took his heart

que resultan:

Et se moquant bien de ma douleur

Me laissa son faon, mais pris son coeur

uno lamenta que la traductora, aun con la ayuda de una matriz prosódica más amplia, no se las haya arreglado para replegar los largos yambos de su faon francés, y para traducir «quite regardless of» por «sans le moindre égard pour», o algo por el estilo.

Más lejos el dístico:

Thy love was far more better than

The love of false and cruel man

aunque traducido literalmente:

Que ton amour était fort meilleur

Qu'amour d'homme cruel et trompeur

no es tan puro idiomáticamente como podría parecerlo a primera vista. Y por último, el encantador dístico final:

Had it lived long it would have been

Lilies without, roses within

contiene en el francés de nuestra amiga no sólo un solecismo sino también esa especie de encabalgamiento ilícito de que es culpable un traductor cuando pasa con luz roja:

Il aurait été, s'il eut longtemps

Vécu, lys déhors, roses dedans.

Con qué magnificencia esos dos versos pueden mimarse y rimarse en nuestro mágico zemblano (¡«la lengua del espejo», como la definía el gran Conmal!).

Id wodo bin, war id lev lan,

Indran iz lil ut roz nittran.

Verso 679: Lolita

En Norteamérica los ciclones importantes llevan nombres femeninos. El género femenino no es sugerido tanto por el sexo de las furias y las viejas harpías, como por una aplicación profesional general. Así cualquier máquina es femenina para su usuario afectuoso, y todo fuego (aunque sea «pálido») es femenino para el bombero, como el agua es femenina para el plomero apasionado. No se ve claro por qué nuestro poeta eligió dar a su huracán de 1958 un nombre español poco usado (que se pone a veces a los loros) en lugar de Linda o Lois.

Verso 681: Rusos sombríos espiaban

En realidad no hay nada metafísico o racial en ese aire sombrío. Es simplemente el signo exterior de un nacionalismo congestionado y el sentimiento de inferioridad de un provinciano, esa mezcla temible tan típica de los zemblanos bajo la dominación de los extremistas, y de los rusos bajo el régimen soviético. En la Rusia moderna las ideas son bloques cortados a máquina de colores lisos; el matiz está prohibido, el intervalo cegado, la curva groseramente escalonada.

Pero no todos los rusos son sombríos, y los dos jóvenes expertos de Moscú que nuestro nuevo gobierno había contratado para encontrar las joyas de la corona resultaron positivamente joviales. Los extremistas tenían razón al creer que el Barón Bland, el Guardián del Tesoro, había logrado esconder esas joyas antes de saltar o caer de la Torre del Norte; pero no sabían que había tenido un ayudante y se equivocaron al pensar que debían buscar las joyas en el palacio del que el dulce Barón Bland de cabellos blancos nunca había salido, salvo para morir. —Puedo añadir, con una satisfacción perdonable, que estaban y aún están escondidas en un rincón absolutamente distinto —y bastante inesperado— de Zembla.

En una nota anterior (al verso 130) el lector ya ha entrevisto a esos dos cazadores del tesoro en acción. Después de la evasión del Rey y el tardío descubrimiento del pasaje secreto, continuaron sus concienzudas excavaciones hasta que el palacio quedó todo taladrado y parcialmente destruido, al caer una noche la pared entera de una habitación descubriendo, en un nicho cuya presencia nadie había sospechado, un antiguo salero de bronce y el cuerno de beber del Rey Wigbert; pero ustedes nunca encontrarán nuestra corona, el collar y el cetro.

Todo esto es la regla de un juego divino, todo esto es la inmutable fábula del destino y no debería interpretarse en desmedro de la eficacia de los dos expertos soviéticos —que, de todos modos, iban a tener un éxito maravilloso en una ocasión posterior con otro trabajo (véase la nota al verso 747). Sus nombres (probablemente ficticios) eran Andronnikov y Niagarin. Rara vez se ha visto, por lo menos en un museo de cera, un par de tipos más encantadores y presentables. Todo el mundo admiraba en ellos las mandíbulas bien afeitadas, la expresión elemental de sus caras, el pelo ondulado y los dientes perfectos. El alto y bello Andronnikov rara vez sonreía pero las rayitas que arrugaban la carne de sus órbitas acusaban un infinito sentido del humor, mientras que los surcos mellizos que bajaban de los dos lados de su bien modelada nariz evocaban fascinantes asociaciones con los ases de la aviación y los héroes del Estado de Nevada. Por el contrario, Niagarin era comparativamente bajo, tenía rasgos algo más redondeados aunque perfectamente viriles que recordaban a esos jefes de boy scouts que tienen algo que ocultar o a esos señores que hacen trampa en los juegos televisados. Era delicioso ver a los dos espléndidos sovietchiks corriendo por el patio y pateando una pelota polvorienta y que sonaba dura (con ese aire tan enorme y calvo en semejante lugar). Andronnikov podía hacerla saltar con la punta de los pies una docena de veces antes de proyectarla como un cohete en vertical hacia los cielos melancólicos, sorprendidos, incoloros, inofensivos; y Niagarin podía imitar a la perfección los manierismos de un estupendo guardavallas del equipo de los Dinamos. Solían repartir entre los ayudantes de cocina caramelos rusos con ciruelas o cerezas pintadas en los ricos y suculentos envoltorios hexagonales que contenían una bolsita de papel más fino dentro de la cual había una momia color lila; y se sabía que lascivas campesinas se deslizaban por los drungen (senderos invadidos de zarzas) hasta el pie de las murallas cuando las dos siluetas recortándose contra el cielo encendido cantaban hermosos dúos militares sentimentales al atardecer. Niagarin tenía una conmovedora voz de tenor y Andronnikov una vigorosa voz de barítono, y los dos usaban elegantes botas de flexible cuero negro, y el cielo se apartaba mostrando sus etéreas vértebras.

Niagarin, que había vivido en Canadá, hablaba inglés y francés; Andronnikov sabía algo de alemán. El poco zemblano que conocían lo pronunciaban con ese cómico acento ruso que da a las vocales una especie de didáctica plenitud de sonido. Los guardias extremistas los consideraban modelos de elegancia y mi querido Odonello recibió una vez una severa reprimenda del comandante por no haber resistido a la tentación de imitar su manera de andar: los dos caminaban con el mismo paso ligero, y los dos eran evidentemente patizambos.

Cuando yo era chico, Rusia gozaba de gran popularidad en la corte de Zembla, pero aquella era una Rusia diferente, una Rusia que odiaba a los tiranos y a los filisteos, que odiaba la injusticia y la crueldad, la Rusia de las damas y los caballeros y las aspiraciones liberales. Podemos añadir que Charles el Bien Amado podía jactarse de tener un poco de sangre rusa. En la Edad Media dos de sus antepasados se habían casado con princesas de Novgorod. La Reina Yaruga (que reinó de 1799 a 1800), su tatarabuela, era medio rusa; y muchos historiadores creen que el único hijo de Yaruga, Igor, no era hijo de Urán el Ultimo (que reinó de 1798 a 1799), sino el fruto de sus amores con el aventurero ruso Hodinski, su goliart (bufón de la corte) y poeta de genio, de quien se dice que compuso en sus horas de ocio una célebre y antigua chanson de geste rusa, atribuida por lo general a un bardo anónimo del siglo XII.

Verso 682: Lang

Un Fra Pandolf moderno, sin duda. No recuerdo haber visto un cuadro semejante en toda la casa. ¿O Shade pensaba en un retrato fotográfico? Había uno sobre el piano y otro en el escritorio de Shade. Cuánto más justo hubiera sido para los lectores de Shade y de su amigo que la señora se hubiera dignado responder a algunas de mis urgentes preguntas.

Verso 691: el ataque

La crisis cardíaca de John Shade (17 de octubre de 1958) coincidió prácticamente con la llegada del Rey, disfrazado, a Norteamérica, donde bajó en paracaídas desde un avión alquilado que piloteaba el Coronel Montacute, en un campo de lujuriantes malezas provocadoras de la fiebre de heno, cerca de Baltimore, cuya oropéndola no es una oropéndola. Todo había sido perfectamente sincronizado y aun luchaba con el dispositivo francés que no le era familiar, cuando el Rolls Royce de la finca de Sylvia O'Donnell dobló desde un camino en dirección a sus sedas verdes y se acercó a lo largo del mowntrop con sus gruesas ruedas que rebotaban desaprobadoramente y la brillante carrocería negra que avanzaba despacio. De buena gana dilucidaría esta historia de paracaídas pero (por tratarse de un asunto de pura tradición sentimental más que de un útil medio de transporte), no es estrictamente necesario en estas notas sobre Pálido Fuego mientras Kingsley, el chófer inglés, un viejo servidor absolutamente fiel, hacía lo que podía para meter el voluminoso paracaídas mal doblado en el portaequipaje, yo descansaba apoyado en el bastón-asiento que me había proporcionado, sorbiendo un delicioso scotch con agua procedente del bar del automóvil y echando una mirada (en medio de una ovación de grillos y de ese torbellino de mariposas amarillas y marrones que tanto gustaron a Chateaubriand a su llegada a América) a un artículo del New York Times en el que Sylvia había marcado con lápiz rojo vigorosa y desordenadamente una noticia de New Wye anunciando la hospitalización del «distinguido poeta». Yo disfrutaba ante la idea de conocer a mi poeta norteamericano favorito que, como creí en el momento, moriría mucho antes de terminar el segundo semestre, pero el desengaño no era más que un gesto de resignación mental y, dejando el periódico, miré a mi alrededor encantado y con un sentimiento de bienestar físico, a pesar de mi nariz congestionada. Más allá del campo vastos peldaños de hierba verde subían hacia sotos multicolores; por encima de ellos se podía ver el blanco frente de la finca; las nubes se fundían en el azul. De pronto estornudé y volví a estornudar. Kingsley me ofreció otro trago pero lo rechacé y me senté democráticamente a su lado en el asiento de adelante. Mi anfitriona estaba en cama, sufriendo los efectos de una inyección especial que le habían aplicado antes de hacer un viaje a cierto lugar de África. En respuesta a mi:

—¿Cómo está usted? —Sylvia murmuró que los Andes habían estado sencillamente maravillosos, y luego con una voz ligeramente menos indolente se informó acerca de una célebre actriz con la que su hijo, decían, vivía en el pecado. Odón, dije, me había prometido que no se casaría con ella. Me preguntó si el salto había estado bien y sacudió una campanilla de bronce. ¡Querida Sylvia! Tenía en común con Fleur de Fyler un aire evasivo, una languidez en su comportamiento que era en parte natural y en parte cultivado para servirle de coartada cuando estaba borracha, y se las arreglaba para combinar de una manera maravillosa esa indolencia con una volubilidad que recordaba a un ventrílocuo cuya lenta elocución es interrumpida por su muñeco charlatán. ¡Inmutable Sylvia! Durante tres décadas yo había visto de vez en cuando, de palacio en palacio, el mismo pelo castaño lacio y corto, esos ojos infantiles azul claro, la sonrisa vacía, las largas piernas elegantes, los movimientos flexibles y vacilantes.

Apareció una bandeja con frutas y bebidas traída por una jeune beauté, como hubiera dicho el querido Marcel, y no se puede menos que pensar en otro autor, Gide el Lúcido, que en sus notas sobre África hace un elogio tan ardiente de la piel satinada de los diablillos negros.

—Por poco pierde usted la oportunidad de conocer a nuestra estrella más brillante —dijo Sylvia, que era el miembro más importante de la dirección de la Universidad de Wordsmith (y que en realidad, había sido la única responsable de mi divertida estada allí como profesor conferenciante)—. Acabo de llamar a la Universidad, sí, tome ese taburete, y está mucho mejor. Pruebe estos frutos de mascana, los conseguí especialmente para usted, pero el muchacho es estrictamente hetero, y de un modo general, Su Majestad tendrá que ser muy prudente a partir de ahora. Estoy segura de que el lugar le agradará, aunque me gustaría saber cómo alguien puede estar tan ansioso por enseñar el zemblano. Creo que Disa debería venir también. He alquilado para usted la que pasa por ser la mejor casa, y está cerca de la de los Shade.

Ella los conocía muy poco pero Billy Reading, «uno de los rarísimos presidentes de universidad norteamericana que sabe latín», le había contado varias historias conmovedoras acerca del poeta. Y permítaseme añadir aquí cómo me sentí honrado unos quince días más tarde de encontrar en Washington a ese espléndido caballero norteamericano poco enérgico de aspecto, distraído, pobremente vestido y cuyo espíritu era una biblioteca y no una sala de debates. Sylvia tomó el avión el lunes siguiente pero yo me quedé todavía un tiempo descansando de mis aventuras, rumiando, leyendo, tomando notas y haciendo numerosas cabalgatas por la preciosa región en compañía de dos señoras encantadoras y un tímido y joven palafrenero. Muchas veces, al irme de un lugar que me ha gustado, me he sentido como un corcho que se saca para dejar correr el vino dulce y oscuro, y después uno sale hacia nuevos viñedos y nuevas conquistas. Pasé un par de meses agradables visitando las bibliotecas de Nueva York y Washington, en Navidad tomé el avión para Florida y cuando estaba listo para ir a mi nueva Arcadia, me pareció amable y respetuoso enviar al poeta unas palabras corteses felicitándolo por el restablecimiento de su salud y «advirtiéndole» en broma que a partir de febrero tendría como vecino uno de sus más fervientes admiradores. Nunca recibí respuesta ni se mencionó más tarde mi gesto de cortesía, supongo que mis líneas se perdieron entre las muchas cartas de admiradores que las celebridades literarias reciben, aunque era de esperar que Sylvia o algún otro hubiese advertido a los Shade de mi llegada.

En realidad el restablecimiento del poeta resultó muy rápido y hubiera podido pasar por milagroso de haber habido alguna falla orgánica en su corazón. Pero no la había; los nervios de un poeta pueden jugarle las más raras pasadas, pero son capaces siempre de recobrar rápidamente el ritmo de la salud, y pronto John Shade, sentado a la cabecera de una mesa ovalada, hablaba nuevamente de Pope, su poeta favorito, a ocho jóvenes respetuosos, una lisiada que no pertenecía a la Universidad y tres estudiantes, con una de las cuales soñaba el ayudante de curso. Le habían dicho a Shade que no abreviara sus ejercicios habituales, como las caminatas, pero debo reconocer que yo mismo sentí palpitaciones y sudores fríos a la vista del precioso anciano manejando groseras herramientas de jardinería o trepando con dificultad las escaleras de la Universidad como un pez japonés remontando una catarata. Dicho sea de paso, el lector no deberá tomar demasiado en serio o al pie de la letra el pasaje sobre el médico alerta (un médico alerta que, como bien lo sé, confundió una vez una neuralgia con una esclerosis cerebral). Como supe por el propio Shade, no se hizo ninguna incisión de urgencia; no se practicó el masaje cardíaco manual, y si el corazón había dejado de bombear del todo, la pausa debió de haber sido muy breve y por así decir superficial. Todo esto, desde luego, no disminuye la gran belleza épica del pasaje. (Versos 691-697).

Verso 697: un destino más concluyente.

Gradus aterrizó en el aeropuerto de la Cote d'Azur a comienzos de la tarde del 15 de julio de 1959. A pesar de sus preocupaciones no dejó de impresionarle el torrente de magníficos camiones, de ágiles bicicletas a motor y de cosmopolitas coches privados de la Promenade. Recordaba y detestaba el calor tórrido y el azul enceguecedor del mar. El Hotel Lazuli, donde antes de la Segunda Guerra Mundial había pasado una semana con un terrorista tísico, cuando era un lugar sórdido, apenas con agua corriente, frecuentado por jóvenes alemanes, era ahora un lugar sórdido, con apenas agua corriente, frecuentado por viejos franceses. Estaba situado en una calle transversal, entre dos arterias paralelas al muelle, y el incesante gruñido de la circulación entrecruzada mezclado con el estrépito y el chirriar de los trabajos de construcción que se desarrollaban bajo los auspicios de una grúa frente al hotel (que dos décadas atrás estaba rodeado de una calma chicha), fue una deliciosa sorpresa para Gradus, que siempre había gustado un poco del ruido para no pensar («Ça distrait», como dijo a la mujer del hotelero y a su hermana que le pedían disculpas).

Después de lavarse escrupulosamente las manos, salió con un temblor de excitación que recorría como un acceso de fiebre su torcida columna vertebral. En una de las mesas de la terraza de un café en la esquina de su calle y la Promenade, un hombre con una chaqueta verde botella, sentado en compañía de una mujer que evidentemente era una prostituta, se cubrió la cara con las dos manos, emitió el sonido de un estornudo sofocado y siguió tapándose con las manos como pretendiendo esperar el segundo estornudo. Gradus caminaba por el lado norte del muelle. Después de detenerse un minuto delante del escaparate de una tienda de souvenirs, entró, preguntó el precio de un pequeño hipopótamo de vidrio violeta y compró un mapa de Niza y sus alrededores. Mientras se dirigía a la parada de taxis de la rue Gambetta, observó a dos jóvenes turistas de camisas chillonas manchadas de sudor, la cara y el cuello de un rosa brillante por el calor y una imprudente exposición al sol; llevaban cuidadosamente dobladas sobre el brazo las chaquetas cruzadas y forradas de seda de sus trajes oscuros de amplios pantalones y no miraron a nuestro detective que, a pesar de ser excepcionalmente poco observador, sintió la ondulación de algo vagamente familiar cuando le rozaron al pasar. Los turistas no sabían nada de su presencia en el extranjero ni de su interesante trabajo; en realidad sólo pocos minutos antes el superior de ellos y de él había sido informado de que Gradus estaba en Niza y no en Ginebra. Tampoco Gradus había sido informado de que le ayudarían en su búsqueda los deportistas soviéticos Andronnikov y Niagarin, a quienes había encontrado por casualidad una o dos veces en las dependencias del Palacio de Onhava cuando reponía el cristal roto de una ventana o verificaba para el nuevo gobierno los raros vidrios de Rippleson en uno de los invernaderos que habían sido del Rey; y en el momento siguiente había perdido el hilo que le hubiera permitido reconocerlos mientras con la contorsión prudente de piernicorto se instalaba en el asiento posterior de un viejo Cadillac y pedía que lo llevaran a un restaurante entre Pellos y Cap Ture. Es difícil decir cuáles eran las esperanzas y las intenciones de nuestro hombre. ¿Quería simplemente echar un vistazo a una piscina imaginada a través de los mirtos y los laureles rosa? ¿Esperaba escuchar la continuación del trozo de bravura de Gordon ejecutado ahora en una nueva interpretación por dos manos más grandes y más fuertes? ¿Se hubiera arrastrado, pistola en mano, hasta el lugar donde un gigante extendido como un águila tomaba un baño de sol, con el vello de su pecho formando un águila desplegada? No lo sabemos, y el propio Gradus tal vez tampoco lo sabía; de todas maneras le fue ahorrado un viaje innecesario. Los chóferes de taxi de hoy son tan charlatanes como lo eran los peluqueros de ayer, y aun antes de que el viejo Cadillac hubiera salido de la ciudad, nuestro infortunado matón sabía que el hermano de su chófer había trabajado en los jardines de Villa Disa pero que ahora nadie vivía allí, porque la Reina se había marchado a Italia hasta fines de julio. En el hotel la propietaria radiante le tendió un telegrama. Era una reprimenda en danés por haber salido de Ginebra la orden de no hacer nada hasta recibir nuevas noticias, se le aconsejaba también que olvidara su trabajo y se divirtiera—. ¿Pero qué (salvo sus sueños de sangre) hubiera podido divertirlo? No le interesaban ni las excursiones turísticas ni las playas. Hacía mucho que había dejado de beber. No iba a los conciertos. No jugaba. Los impulsos sexuales que tanto le molestaran en una época, ahora se habían acabado. Después que su mujer, ensartadura de perlas en Radugovitra, lo abandonó (por un amante gitano), él había vivido en el pecado con su suegra hasta que la llevaron, ciega e hidrópica, a un asilo para viudas necesitadas. Desde entonces había intentado varias veces castrarse, se había internado en el Hospital Glassman con una infección grave y ahora, a los cuarenta y cuatro años, estaba totalmente curado de la lujuria que la Naturaleza, esa gran tramposa, pone en nosotros para incitarnos a la propagación. No es de extrañarse que el consejo de que se divirtiera le enfureciese. Creo que voy a interrumpir aquí esta nota.

Versos 704-707: un sistema, etc.

El ajuste del triple «células encadenadas» está muy hábilmente hecho, y uno saca una satisfacción lógica del efecto combinado del «sistema» y del «vástago».

Versos 727-728: No, Sr. Shade… justo la mitad de una sombra

Otro bello ejemplo del tipo especial de magia combinatoria de nuestro poeta. El sutil juego de palabras gira aquí en torno a los dos significados adicionales de «shade» (sombra), además del sinónimo evidente de «nuance». Se hace sugerir al Dr. que Shade no sólo conservaba en su crisis la mitad de su identidad, sino que era también la mitad de un fantasma. Conociendo al médico que cuidó a mi amigo en ese momento, me atrevo a añadir que era demasiado palurdo como para desplegar semejante ingenio.

Versos 734-736: probablemente… sobrevuelo… desfallecimiento… inestable

Un tercer estallido de fuegos de artificio en contrapunto. El plan del poeta es desplegar en la textura misma de su texto las complejidades del «juego» en el que busca la clave de la vida y de la muerte (véanse los versos 808-829).

Verso 741: el resplandor exterior

La mañana del 16 de julio (mientras Shade trabajaba en la sección 698-746 de su poema), el triste Gradus, temiendo otro día de inactividad forzada en una Niza sardónicamente animada, estimulantemente ruidosa, decidió que hasta que el hambre lo expulsara no se movería de un sillón de cuero en un simulacro de vestíbulo entre los olores marrones del hotel mugriento. Hojeó sin prisa una pila de viejas revistas sobre una mesa vecina. Allí estaba sentado, pequeño monumento de taciturnidad, suspirando, hinchando las mejillas, mojándose el pulgar antes de volver una página, con la boca abierta delante de las fotos, y moviendo los labios mientras bajaba por las columnas de letra impresa. Después de volver a acomodar todo en una pila ordenada, se reclinó en el sillón, juntando y separando las manos en las diversas obstrucciones del tedio, cuando un hombre que había ocupado un sillón vecino se levantó y salió al resplandor de afuera abandonando su diario. Gradus se lo puso sobre las rodillas, lo abrió y se quedó helado frente a una extraña noticia local que le saltó a los ojos: habían entrado ladrones en Villa Disa y habían saqueado un escritorio, sacando de un joyero una cantidad de viejas medallas de valor.

Ahí había algo que daba que pensar. Este incidente vagamente desagradable ¿tenía algo que ver con su búsqueda? ¡Debía ocuparse del asunto, telegrafiar al cuartel general? Difícil expresar sucintamente un hecho simple sin que pareciera un criptograma. ¿Enviar por avión un recorte del periódico? Estaba en su habitación recortando el diario con una hoja de afeitar, cuando sonaron unos golpes secos en la puerta. Gradus hizo entrar a un visitante inesperado ¡una de las Sombras más importantes a quien había creído onhava-onhava («lejos, muy lejos») en la salvaje, brumosa, casi legendaria Zembla! ¡Qué pasmosos juegos de prestidigitación opera esta mágica era mecánica con nuestra vieja madre espacio y nuestro viejo padre tiempo!

Era un tipo alegre, quizá demasiado alegre, vestido con una chaqueta de terciopelo verde. Nadie lo quería, pero tenía sin duda un espíritu agudo. Su nombre, Izumrudov, sonaba más bien ruso, pero en realidad significaba «de los Umrud», tribu esquimal que a veces se veía remando en sus umyaks (barcas forradas de piel), en las aguas color esmeralda de nuestras costas septentrionales. Con una amplia sonrisa dijo que el amigo Gradus debía juntar todos sus documentos de viaje, incluso un certificado de salud, y tomar el primer «jet» a Nueva York. Inclinándose, lo felicitó por haber indicado con una clarividencia tan fenomenal el buen lugar y la buena dirección. Sí, después de una minuciosa investigación del botín que Andron y Niagarushka habían recogido en el escritorio de palorrosa de la Reina (¡sobre todo facturas, instantáneas preciosas y esas estúpidas medallas!) apareció una carta del Rey con su dirección que era, entre todos los lugares posibles… Nuestro hombre, que interrumpió al heraldo del éxito para decir que él nunca, fue instando a no demostrar tanta modestia. Izumrudov, torciéndose de risa (la muerte es muy cómica) sacó un pedazo de papel en el que escribió para Gradus el nombre ficticio de su cliente, el nombre de la universidad donde enseñaba, y el de la ciudad donde estaba la Universidad. No, el papel no era para guardarlo. Sólo podía conservarlo mientras lo memorizaba. Ese tipo de papel (utilizado por los fabricantes de macarrones) era no sólo comestible sino delicioso. La alegre aparición verde desapareció sin duda para seguir buscando prostitutas. ¡Cómo detesta uno a esos hombres!

Versos 747-748: un artículo aparecido en una revista acerca de una tal Sra. Z.

Todo el que tenga acceso a una buena biblioteca podría sin duda remontarse fácilmente hasta la fuente de esta historia y descubrir el nombre de la dama; pero esas trivialidades tan insignificantes no están a la altura de la verdadera erudición.

Verso 768: dirección

En este punto quizá divierta al lector mi alusión a John Shade en una carta (de la que afortunadamente he conservado una copia carbónica) que escribí a una corresponsal instalada en el sur de Francia, el 2 de abril de 1959:

«Mi querida: Es usted absurda. No le doy ni le daré, como a nadie, mi dirección privada, no por temor de que me haga una visita, como se complace en imaginar: todo mi correo va a la dirección de mi oficina. Aquí las casas suburbanas tienen buzones abiertos en la calle, y cualquiera puede llenarlos de anuncios publicitarios o robar las cartas que me envían (no por pura curiosidad, se lo aseguro, sino por otros motivos más siniestros). Le mando esta por avión y le repito con urgencia la dirección que Sylvia le ha dado: Dr. C. Kinbote, KINBOTE (no «Charles X. Kingbot, Esq.») como usted o Sylvia han escrito; por favor, sea más prudente… y más inteligente, Wordsmith University, New Wye, Appalachia, USA».

No estoy enojado con usted, pero tengo toda clase de preocupaciones y estoy con los nervios de punta. Creía —creía profunda y cándidamente— en el afecto de una persona que vivía aquí, bajo mi techo, pero he sido herido y traicionado como nunca ocurría en tiempos de mis antepasados, que hubieran podido hacer torturar al ofensor aunque, naturalmente, no deseo hacer torturar a nadie.

Ha hecho aquí un frío terrible, pero gracias a Dios un verdadero invierno nórdico se ha transformado en una primavera meridional.

No trate de explicarme lo que su abogado le dijo, pero haga que él se lo explique al mío que él me lo explicará a mí.

Mi trabajo en la Universidad es agradable y tengo un vecino muy encantador —ahora, mi querida, no suspire ni alce las cejas—›; es un señor muy viejo, en realidad el señor que es autor de ese pasaje sobre el ginkgo en su álbum verde (véase de nuevo —quiero decir que el lector debería ver de nuevo— la nota al verso 49).

Sería más prudente que no me escribiera demasiado a menudo, mi querida».

Verso 782: su poema

Una imagen de «los contrafuertes sombreados de azul y las cimas encremadas de sol» del Monte Blanco es percibida fugazmente a través de la nube de ese poema particular que yo quisiera citar pero que no tengo a mano. La «montaña blanca» del sueño de la dama, que por una errata correspondía a la «fontana blanca» de Shade, hace aquí una aparición temática, confundida por la grotesca pronunciación de la señora.

Verso 802: montaña

El pasaje 797 (segunda parte del verso)—809, en la sexagesimoquinta ficha del poeta, fue compuesto entre el poniente del 18 de julio y el alba del 19. Esa mañana yo había rezado en dos iglesias diferentes (de cada lado, por así decirlo, de mi secta zemblana, no representada en New Wye) y había vuelto a casa caminando en un elevado estado de ánimo. No había nubes en el cielo desencantado y la tierra misma parecía suspirar en espera de Nuestro Señor Jesucristo. Esas mañanas soleadas y tristes siento siempre en mis huesos que existe todavía una posibilidad de no quedar excluido del Cielo y de que me sea concedida la salvación a pesar del barro helado y el horror que hay en mi corazón. Mientras subía con la cabeza gacha por el sendero de grava de mi pobre casa alquilada, escuché con absoluta claridad, como si estuviera de pie, junto a mi hombro, y elevando la voz como si hablara a un hombre ligeramente sordo, la voz de Shade que decía: «Venga esta noche, Charlie». Miré a mi alrededor con temor y asombro: estaba absolutamente solo. Telefoneé en seguida. Los Shade habían salido, dijo la ancillula mofletuda, una odiosa admiradora que iba a cocinarles los domingos y que sin duda soñaba con que el viejo poeta la mimara el día que se quedase sin mujer. Volví a telefonear dos horas más tarde; me atendió, como de costumbre, Sylvia; insistí en hablar con mi amigo (nunca le transmitían mis «mensajes»), lo conseguí y le pregunté con la mayor calma posible qué habían estado haciendo alrededor de mediodía, cuando le oí como un gran pájaro en mi jardín. Shade no podía recordar nada, me dijo que esperase un minuto, que había estado jugando al golf con Paul (poco importa quién era) o por lo menos había mirado jugar a Paul con otro colega. Exclamé que debía verlo esa noche y de pronto, sin razón alguna, me eché a llorar, inundando el teléfono y tratando de recobrar el aliento, paroxismo que no se había producido desde que Bob me dejó el 30 de marzo. Hubo un conciliábulo agitado entre los Shade y después John me dijo:

—Escuche, Charles, salgamos a hacer una buena caminata esta noche, lo encuentro a las ocho. —Era la segunda buena caminata desde el 6 de julio (aquella insatisfactoria conversación sobre la naturaleza); la tercera, el 21 de julio, sería excesivamente breve.

¿Por dónde andaba yo? Sí, deambulando una vez más, como en los viejos tiempos, con John, en los bosques de Arcadia, bajo un cielo salmón.

—Entonces —dije alegremente— ¿sobre qué estaba usted escribiendo anoche, John? La ventana de su estudio sencillamente resplandecía.

—Sobre montañas —contestó.

La cadena Bera, una erección de piedra veteada y pinos hirsutos se levantó delante de mí en toda su potencia y su orgullo. La espléndida noticia me hizo palpitar el corazón y sentí que a mi vez podía permitirme ser generoso. Supliqué a mi amigo que no me dijera nada más si no lo deseaba. Dijo que sí, que no lo haría, y empezó a quejarse de las dificultades de la tarea que se había impuesto. Calculó que durante las últimas veinticuatro horas su cerebro había producido unos mil minutos de trabajo y cincuenta versos (digamos, del 797 al 847), o sea una sílaba cada dos minutos. Había terminado el Canto Tercero, el penúltimo, y había empezado el Cuarto, el último (véase el Prólogo, véase el Prólogo en seguida) y si no me molestaba volveríamos a la casa —aunque sólo eran alrededor de las nueve—, de modo que pudiera sumirse de nuevo en su caos y sacar de él un cosmos con todas sus estrellas húmedas.

¿Cómo podía yo decir que no? El aire de la montaña se me había subido a la cabeza: ¡Shade estaba recomponiendo mi Zembla!

Verso 803: una errata

Los traductores del poema de Shade tropezarán con cierta dificultad para transformar, de un trazo, mountain (montaña) en fountain (fontana); no es posible hacerlo ni en francés, ni en alemán, ni en ruso ni en zemblano; de modo que el traductor tendrá que insertar aquí una de esas notas de pie de página que son el museo de criminales de las palabras. ¡Y sin embargo! Existe, que yo sepa, un caso absolutamente extraordinario, increíblemente elegante en que participan no sólo dos sino tres palabras. La historia misma es bastante trivial (y probablemente apócrifa). En un relato periodístico de la coronación del Zar de Rusia, se había impreso vororta (crow-aiervo) en lugar de korona (crown-corona), y al día siguiente, al disculparse del error, hubo una segunda equivocación y se imprimió korova (cow-voca.). La correlación artística entre la serie crown-crow-cow y la serie rusa korona-vorona-korova es algo que, estoy seguro, hubiera extasiado a mi poeta. Nunca vi nada semejante en el terreno de los juegos lexicológicos y las posibilidades de una doble coincidencia desafían todo cálculo.

Verso 810: una trama de sentido

Una de las cinco cabinas de este motel está ocupada por el propietario, un hombre de 70 años, de ojos lagrimeantes, cuya cojera me recuerda a Shade. Tiene una pequeña gasolinera aquí cerca, vende gusanos a los pescadores y por lo general no me molesta, pero el otro día me invitó a que «tomara cualquier viejo libro» de un anaquel que hay en su habitación. Por no herirlo, eché un vistazo primero a un lado y después a otro, pero eran todos libros policíacos encuadernados a la rústica, con los ángulos rotos, y no merecían más que un suspiro y una sonrisa. Me dijo que esperara un instante, y sacó de la alcoba un tesoro encuadernado en tela y destartalado. «Un gran libro escrito por un gran tipo», las cartas de Franklin Lane. —Yo solía verlo en Rainier Park, de muchacho, cuando era guardabosque allí. Lléveselo por un par de días. ¡No lo lamentará!

No lo lamenté. He aquí un pasaje que curiosamente hace eco al tono de Shade al final del Canto Tercero. Procede de un fragmento escrito por mano de Lane el 17 de mayo de 1921, en vísperas de su muerte, después de una grave operación: «Y si hubiera pasado a ese otro mundo, ¿a quién hubiese buscado?… A Aristóteles. ¡Ah, sería un hombre con quien hablar! Qué satisfacción verlo tomar, como riendas entre sus dedos, la larga cinta de la vida del hombre y seguirla a través del laberinto mistificador de toda la maravillosa aventura… Lo que estaba torcido, enderezado. El plano de Dédalo simplificado por una mirada desde arriba… esfumado, podría decirse, por el toque de un pulga magistral que hubiera hecho de toda esa cosa intrincada, fluctuante, una sola y bella línea recta».

Verso 819: jugando a un juego de mundos

Mi ilustre amigo mostraba una predilección infantil por toda clase de juegos de palabras y especialmente por lo que se llama el golf verbal. Era capaz de interrumpir el curso de una conversación polifacética para entregarse a ese pasatiempo particular y naturalmente hubiera sido grosero de mi parte negarme a jugar con él.

Verso 822: matando a un rey balcánico

Desearía ardientemente poder decir que el texto del borrador era:

matando a un rey de Zembla

… pero ay, no es así: Shade no conservó la ficha en que figuraba el borrador.

Verso 830: Sybil, tengo

Esta rima rara (Sybil, it is, possibilities) viene a coronar como una apoteosis todo el canto y a sintetizar los aspectos contrapuntísticos de sus «accidentes y posibilidades».

Versos 835-838: Ahora espiaré, etc.

El canto, iniciado el 19 de julio en la ficha sesenta y ocho, se abre con un shadismo típico: la hábil disposición de varias frases que repercuten unas en otras en un revoltijo de encabalgamientos. En realidad la promesa hecha en esos cuatro versos no se cumplirá verdaderamente, salvo la repetición de su ritmo encantatorio en los versos 915 y 923-924 (que conduce al salvaje ataque en los versos 925-930). El poeta como un gallo fogoso parece batir las alas para prepararse al estallido de la supuesta inspiración, pero el sol no sale. En lugar de la poesía salvaje que se había prometido, encontramos una o dos bromas, algo de sátira y al final del canto, una irradiación maravillosa de ternura y reposo.

Versos 841-872: dos modos de componer

En realidad tres, si contamos el muy importante método que consiste en fiarse del relámpago y la flauta del mundo subliminal y de su «muda orden» (verso 871).

Verso 873: Mi mejor momento

Cuando mi querido amigo empezaba con este verso su paquete de fichas del 20 de julio (de la ficha setenta y uno a la ficha setenta y seis, terminando en el verso 948), Gradus, en el aeropuerto de Orly, subía a bordo de un avión a reacción, se ajustaba el cinturón, leía un diario, se elevaba, planeaba, profanaba el cielo.

Versos 887-888: Como mi biógrafo quizá es demasiado grave o sabe demasiado poco

¿Demasiado grave? ¿Que sepa demasiado poco? Si mi pobre amigo hubiera podido adivinar quién sería, se hubiese ahorrado esas conjeturas. En realidad tuve el placer y el honor de ser testigo (una mañana de marzo) del espectáculo que describe en los versos siguientes. Yo iba a Washington y justo antes de partir recordé que me había pedido que mirara algo en la Biblioteca del Congreso. Oigo con tanta claridad en el oído de mi espíritu la voz fría de Sybil diciéndome:

—Pero John no puede verlo, está en el baño —y el rugido ronco de John desde el cuarto de baño—: ¡Déjalo entrar, Sybil, no me va a violar! —pero ni él ni yo pudimos recordar qué era ese algo.

Verso 894: un rey

Durante los primeros meses de la revolución zemblana aparecieron no pocas veces retratos del Rey. De vez en cuando algún entrometido de la universidad dotado de memoria fiel, o alguna de las mujeres de club que andaban siempre detrás de Shade y su excéntrico amigo, me preguntaron con el aire estúpido de saberlo todo que se adopta en esos casos, si alguien me había dicho cuánto me parecía al infortunado monarca. Yo contestaba algo por el estilo de: «todos los chinos se parecen» y cambiaba de tema. Pero un día en el salón del Club de la Facultad donde estaba descansando, rodeado por algunos de mis colegas, tuve que hacer frente a un ataque especialmente incómodo. Un profesor visitante alemán de Oxford exclamó en voz alta y como para sí mismo, que el parecido era «absolutamente inaudito» y cuando le hice notar como de paso que todos los zemblanos con barba se parecen —y que, en efecto, el nombre Zembla, es la corrupción no del zemlya ruso, sino de Semblerland, país de reflejos, de «parecidos»— mi torturador dijo: —¡Ah, sí, pero el Rey Charles no usaba barba, y sin embargo es su misma cara! Tuve (añadió) el honor de estar sentado a unos pocos metros del palco real en el Festival deportivo de Onhava donde fui con mi mujer, que es sueca, en 1956. Tenemos una foto de él en casa, y la hermana de mi mujer conocía muy bien a la madre de uno de los pajes del Rey, una mujer interesante. ¿No ve usted (arrancándole casi la solapa a Shade) la asombrosa semejanza de rasgos… la parte superior de la cara, y los ojos, sí, los ojos, y la curva de la nariz?

—Pero no, señor —dijo Shade, volviendo a cruzar una pierna y agitándose ligeramente en su sillón como era su costumbre cuando se disponía a hacer una declaración—, no hay ningún parecido. He visto al Rey en los noticiarios cinematográficos, y no hay ningún parecido. Los parecidos son las sombras de las diferencias. Personas diferentes ven semejanzas diferentes y diferencias similares.

El bueno de Netochka, que parecía notablemente incómodo durante esta conversación, señaló con su suave voz qué triste era pensar que un «gobernante tan simpático» probablemente hubiera muerto en la cárcel.

Se nos añadió un profesor de física. Era lo que se llama un «Rosado» que creía en lo que creen los Rosados (la educación progresista, la probidad del que hace espionaje a favor de Rusia, las radiaciones causadas sólo por las bombas hechas en los EE. UU., la existencia en el pasado reciente de una Era McCarthy, las hazañas soviéticas, incluido el Dr. Zhivago, y así sucesivamente):

—Su pesar es infundado —dijo—. Se sabe que el desconsolado monarca escapó disfrazado de monja; pero lo que le ocurra o haya ocurrido, no puede interesar al pueblo zemblano. La historia lo ha denunciado, y ese es su epitafio.

Shade: —Exacto, señor. A su debido tiempo la historia habrá denunciado a todo el mundo. El Rey quizá haya muerto, o quizá esté tan vivo como usted y Kinbote, pero respetemos los hechos. Sé por él (señalándome) que la tan difundida historia de la monja es una vulgar fabricación proextremista. Los extremistas y sus amigos han inventado una cantidad de absurdos para ocultar su derrota, pero la verdad es que el Rey salió a pie del palacio, y cruzó las montañas y salió del país, no con el traje negro de una pálida solterona, sino vestido de lana escarlata como un atleta.

—Extraño, extraño —dijo el visitante alemán que por algún capricho de ancestral bosque de los alisos había sido el único en sentir la nota extraña que se había abierto paso y desaparecido.

Shade (sonriendo y masajeándome la rodilla): —Los reyes no mueren… desaparecen solamente, ¿no es cierto, Charles?

—¿Quién ha dicho eso? —preguntó bruscamente, como saliendo de un trance, el ignorante y siempre suspicaz jefe del Departamento de Inglés.

—Considere mi propio caso —prosiguió mi querido amigo, ignorando a Mr. H.—. Se ha dicho que me parezco a cuatro personas por lo menos: Samuel Johnson; el antepasado del hombre amorosamente reconstruido en el Museo de Exton; y dos personajes locales, uno de los cuales es esa bruja hirsuta y descuidada que distribuye las cucharadas de puré en la cafetería de Levin Hall.

—La tercera en la fila de las brujas —dije con encantadora precisión, y todo el mundo se echó a reír.

—Yo diría más bien —observó Mr. Pardon (historia norteamericana)— que se parece al Juez Goldsworth («Uno de nosotros», intercaló Shade, inclinando la cabeza), especialmente cuando está verdaderamente furioso contra el mundo entero, después de una buena comida.

—He oído decir —comenzó apresuradamente Netochka— que los Goldsworth se están divirtiendo muchísimo…

—Lástima que no pueda probar mi argumento —murmuró el tenaz visitante alemán—. Si por lo menos tuviéramos una foto aquí. ¿No habría una en alguna parte…?

—Naturalmente —dijo el joven Emerald levantándose.

El Profesor Pardon me habló ahora: —Yo tenía la impresión de que usted había nacido en Rusia, y de que su nombre era una especie de anagrama de Botkin o Botkine.

Kinbote: —Usted me confunde con algún refugiado de Nova Zembla (insistiendo sarcásticamente en «Nova»).

—¿No me ha dicho usted, Charles, que kinbote significa regicida en su lengua? —preguntó mi querido Shade.

—Sí, destructor de rey —dije (ansioso por explicar que un rey que oculta su identidad en el espejo del exilio es en cierto sentido exactamente eso).

Shade (dirigiéndose al visitante alemán): —El Profesor Kinbote es autor de una obra notable sobre los nombres de pila. Creo (a mí) que existe una traducción inglesa, ¿verdad?

—Oxford, 1956 —respondí.

—¿Sabe usted ruso, sin embargo? —dijo Pardon—. Creo que le oí a usted, el otro día, hablando con… cómo se llama… oh, Dios mío (formando laboriosamente el nombre con los labios).

Shade: —Señor, a todos nos cuesta «atacar» ese nombre (riendo).

Profesor Hurley: —Piense en la palabra francesa para «neumático»: «pneumatique».

Shade: —Pero señor, mucho me temo que no haya hecho más que pinchar el neumático de la dificultad (riéndose a carcajadas).

—Flatman —ironicé—, sí —continué dirigiéndome a Pardon—, claro que hablo ruso. Comprende, era el idioma elegante par excellence, mucho más que el francés, entre los nobles de Zembla por lo menos, y en la corte. Hoy todo eso ha cambiado, naturalmente. Ahora son las clases más bajas las que tienen que hablar el ruso a la fuerza.

—¿Y nosotros no estamos también tratando de enseñar el ruso en nuestras escuelas? —dijo el Rosado.

Entre tanto, en el otro extremo de la habitación el joven Emerald había estado platicando con los anaqueles. En ese momento volvía con el volumen T-Z de una enciclopedia ilustrada.

—Aquí está —dijo— ese rey. Pero miren, es joven y apuesto. (Ah, esa no sirve, gimió el visitante alemán). Joven, apuesto y con un uniforme de fantasía —continuó Emerald—. Exactamente el maricón de fantasía, en realidad.

—Y usted —dije calmosamente— es un mocoso, de mente sucia y vestido con una chaqueta verde y barata.

—¿Pero qué he dicho? —preguntó el joven maestro a los presentes, abriendo las palmas como un discípulo en la Ultima Cena de Leonardo.

—Vamos, vamos —dijo Shade—. Estoy seguro, Charles, de que nuestro joven amigo nunca tuvo intención de insultar a su soberano y homónimo.

—No hubiera podido aunque lo quisiese —observé plácidamente, convirtiéndolo todo en broma.

Gerald Emerald tendió la mano… que en el momento de escribir todavía sigue en esa posición.

Versos 895-899: Cuanto más peso… O esta papada

En lugar de estos versos fáciles e indignantes, el borrador da:

por la parodia, ese resorte último del ingenio:

«En la lucha de la naturaleza, cuando el coraje prevalece

la víctima vacila y el vencedor fracasa».

899 Sí, lector, Pope

Verso 920: que eriza todos los pelillos

Alfred Housman (1859-1936) cuyo libro The Shropshire Lad rivaliza con In Memoriam, de Alfred Tennyson (1809-1892), en representar quizá (no, suprímase ese cobarde «quizá») el logro más alto de la poesía inglesa en un siglo, dice en alguna parte (¿un prólogo?) exactamente lo contrario: el erizarse de los pelillos excitados le molestaba para afeitarse; pero como los dos Alfredos utilizaban sin duda una navaja ordinaria y John Shade una vieja Gillette, la discrepancia puede deberse al empleo de instrumentos diferentes.

Verso 922: cuando Nuestra Crema la sostiene.

Esto no es del todo exacto. En el anuncio a que se alude, la barba está sostenida por burbujas de espuma, no por una sustancia cremosa.

Después de este verso, en lugar de los versos 923-930, encontramos la siguiente variante, apenas tachada:

Todos los artistas han nacido en lo que llaman

una época lamentable; la mía es la peor de todas:

una época que piensa que las bombas y las naves espaciales

no pueden ser hechas sino por un genio de nombre extranjero,

cuando cualquier cretino puede armar la cosa;

una época en que una banda de sinvergüenzas puede pasar

por el selenógrafo; una época cómica

que ve en el Dr. Schweitzer a un gran sabio.

Habiendo tachado esto, el poeta ensayó otro tema, pero estos versos también quedaron suprimidos:

Inglaterra donde los poetas volaron más alto, ahora

quiere que arrastren los pies y que Pegaso are;

añora los mercaderes de prosa del Grupo de los Mugrientos,

el Hombre Mensaje, al ganso babieca

y todas las novelas sociales de nuestra época

no dejan más que una pizca de polvo de carbón en la página.

Verso 929: Freud

Con los ojos del alma veo de nuevo al poeta desplomándose literalmente en el jardín, golpeando el césped con el puño y torciéndose y aullando de risa, y yo mismo, el Dr. Kinbote, la barba inundada en un torrente de lágrimas mientras trataba de leer inteligiblemente fragmentos de un libro que había escamoteado de un aula: una obra erudita sobre psicoanálisis, utilizado en las facultades norteamericanas, repito, utilizado en las facultades norteamericanas. Ay, sólo encuentro dos pasajes copiados en mi cuaderno de notas:

Al hurgarse la nariz a pesar de todas las órdenes de no hacerlo, o cuando el muchacho se pasa el tiempo metiendo el dedo en el ojal… el maestro analista sabe que el apetito del lujurioso no conoce límites en su fantasía.

(Citado por el Profesor C. de la obra del Dr. Oskar Pfister, The Psychoanalytical Method, 1917, N. Y., p. 79).

El gorrito de terciopelo rojo en la versión alemana de Caperucita Roja es un símbolo de menstruación.

(Citado por el Profesor C. de la obra de Erich Fromm, The Forgotten Language, 1951, N. Y., p. 240).

¿Esos payasos creen realmente en lo que enseñan?

Verso 934: grandes camiones

Debo decir que no recuerdo haber oído muy a menudo que pasaran por nuestra vecindad «grandes camiones». Coches ruidosos, sí, pero no camiones.

Verso 937: vieja Zembla

Hoy soy un comentador cansado y triste.

Paralelamente al lado izquierdo de la ficha (la setenta y seis) el poeta ha escrito, la víspera de su muerte, un verso (de la Segunda Epístola del Ensayo sobre el hombre, de Pope) que quizá tenía intención de citar en una nota de pie de pagina:

En Groenlandia, en Zembla o Dios sabe dónde

¿Así que esto es lo que ese viejo traidor de Shade podía decir de Zembla… mi Zembla? ¿Mientras se afeitaba? Extraño, extraño…

Versos 939-940: La vida del hombre, etc.

Si entiendo correctamente el sentido de esta sucinta obse vación, nuestro poeta sugiere aquí que la vida humana no es sino una serie de notas de pie de página de una vasta y oscura obra maestra inconclusa.

Verso 949: Y todo el tiempo

Así, en algún momento de la mañana del 21 de julio, el último día de su vida, John Shade empezó su último paquete de fichas (setenta y siete a ochenta). Dos zonas de tiempo silencioso se habían fundido ahora para formar el tiempo corriente del destino de un solo hombre; y no es imposible que el poeta en New Wye y el matón en Nueva York se hayan despertado esa mañana con el mismo tictac del reloj de su Cronometrista.

Verso 949: todo el tiempo

Y todo el tiempo Gradus se iba acercando.

Una tormenta formidable lo había recibido en Nueva York la noche de su llegada de París (lunes 20 de julio). La lluvia tropical había inundado los subsuelos y las vías del subterráneo. Reflejos caleidoscópicos jugaban en las calles como ríos. Vinogradus nunca había visto semejante despliegue de relámpagos, Jacques d'Argus tampoco —o Jack Grey, más exactamente (¡no olvidemos a Jack Grey!)—. Se instaló en un hotel de tercera clase de Broadway y durmió profundamente, tendido boca arriba sobre las sábanas, con un pijama rayado —del tipo que los zemblanos llaman rusker sirsusker («ropa de seersucker ruso»)— con los calcetines puestos, como de costumbre: desde el 11 de julio, en que había visitado una casa de baños finlandesa en Suiza no se había visto los pies desnudos.