China es un mercado exótico y apasionante que mantiene enormes diferencias culturales con Occidente. Para una empresa de tecnología soñar con 1500 millones de chinos como potenciales y futuros consumidores resulta muy atractivo.

En 2011 se estimaba que 400 millones de chinos tenían acceso a la red. Se espera que en 2013 la cifra alcance los 900 millones de personas, con lo que sería, a mucha distancia, el mayor mercado de internautas del mundo.

Desde su creación, los chinos accedían a Google.com, donde se les daba servicio sin que eso implicara un lanzamiento desde la propia China. De hecho, por sus especiales circunstancias, este país no fue uno de los principales objetivos de expansión cuando Google empezó a abrir servicios, oficinas y locales por todo el mundo. En China apareció un buscador local llamado Baidu, que quiere decir «cien veces», y que desde entonces se conoce coloquialmente como el «Google Chino». Baidu fue creciendo hasta que en 2005 se situó como líder del mercado chino, con lo que superó a Google.com.

Meses después, Baidu salía a Bolsa en el NASDAQ colocando un 12,5% de sus acciones y obteniendo una de las mayores revalorizaciones en un primer día de cotización. Los títulos se dispararon de los 27 dólares iniciales hasta 122 en una sola sesión. Debemos entender esta extraordinaria subida por el «efecto Google», que aún permanecía en la retina de los analistas. La multitud de inversores que un año antes no habían adquirido por 85 dólares las acciones de Google las veían cerca de los 300 dólares, y no querían dejar pasar la oportunidad con el nuevo «Google Chino».

A ninguno se nos escapa que China no es precisamente el paraíso de la democracia. Como en otros países gobernados por regímenes autoritarios, las libertades son interpretadas, por decirlo de alguna manera, de una forma un tanto especial por sus autoridades. El caso es que China tiene sus normas propias, y para operar en ese país, con lógica o sin ella, hay que cumplirlas. Otros gigantes de internet, como Microsoft y Yahoo!, lo hacían al aceptar las normas de licencia chinas. Estas normas implicaban un acuerdo con las autoridades para obtener una licencia denominada ICP. Cualquier proveedor de contenidos que no obtenga esa licencia puede ser bloqueado por el Gran Cortafuegos de China (GFW), con lo que nadie tendría acceso a él desde el país.

Uno de los requisitos para la obtención de tan preciada licencia, que da acceso a un mercado de 400 millones de personas, consiste en suscribir una serie de normas, entre las que está la censura de los contenidos que el gobierno chino considera inadecuados. Ese tipo de contenidos incluyen la pornografía, las actividades ilegales y lo que el gobierno denomina rumorología, que finalmente es un «cajón de sastre» en el que incluyen todos los temas incómodos, entre los que se encuentran los disidentes políticos, Tíbet o los enfrentamientos con Taiwán. Cualquier compañía que opere en China sabe desde el primer momento que las normas locales, sean justas o no, le impiden albergar y mostrar ese tipo de contenidos en mandarín o en cualquier otro idioma.

¿Deberían las empresas aceptar ese tipo de normas? ¿Es eso ético? Resulta extremadamente difícil valorar este tipo de decisiones empresariales, que buscan maximizar el beneficio de los accionistas, desde el terreno de la ética. Esto debe decidirse en el seno de cada consejo de administración, y es complicado juzgarlo. Yo no me atrevo a opinar sobre qué decisión debe tomar cada cual, pero sí pienso que el que va a China sabe desde un primer momento qué riesgos corre y qué contrato suscribe con el gobierno. Por lo tanto, se debe al menos intuir que quien incumple allí las normas tendrá «problemillas».

Pues bien, el caso es que Google valoró los pros y los contras y decidió instalarse en China. Era una decisión empresarial respetable, como la que toman otras muchas empresas al año. Pese a eso, fue duramente criticada por analistas y bloggers, incluso por algunos fieles googlefans que hasta esa fecha se creían a pies juntillas la bonita teoría de la empresa flower power que buscaba el bien universal con un compromiso moral por encima de los intereses económicos y empresariales. Insisto en que ir a un país, sea cual sea, y del régimen que sea, es una decisión de la empresa, que además crea inversión y valor en el país receptor, por lo que incluso podemos considerar que es una ayuda a ciudadanos oprimidos por los regímenes que los controlan. Hasta aquí nada que objetar, y nada que pedirle a Google por encima de otros. Son muchos los que acatan jugar con las cartas marcadas para posicionarse en un mercado emergente.

Los problemas con tus usuarios, tus fans e incluso con algunos accionistas comienzan cuando todos ellos se toman muy en serio lo del Don’t be evil. Eso sucede al poner el listón moral muy alto, al dar lecciones al mundo de cómo ganar dinero de forma ética, o de tu decálogo público de buenas prácticas, que incluso figura en una carta de compromiso con los accionistas al salir a Bolsa. Insisto en que la decisión de ir a China me parece muy correcta, pero muchos miles de personas, confundidas por el intenso marketing de la compañía, despertaron de golpe del sueño y se dieron cuenta de que ciertos ideales son menos importantes que las posibilidades de negocio. Y eso les decepcionó.

A su llegada diseñaron una página local adaptada a las nuevas normas. Así nació Google.cn y optaron por suprimir las referencias a asuntos considerados sensibles por Pequín, tales como los enfrentamientos con Taiwán y Tíbet o la cuestión de los derechos humanos en ese país, condición que ya acataban en aquel entonces buscadores locales como Sohu.com y Baidu.com, así como empresas estadounidenses como Microsoft o Yahoo! Cabe destacar que el gobierno chino no aplicaba la censura, sino que era autoimpuesta, por imperativo legal, por las propias empresas obligadas a filtrar determinadas búsquedas dado el compromiso contractual adquirido.

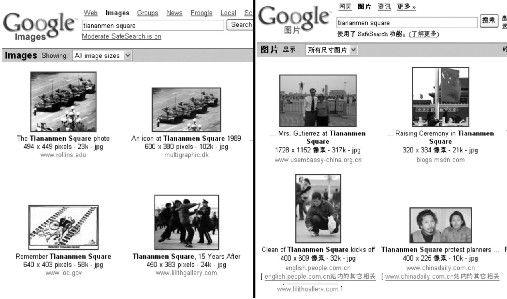

En las siguientes imágenes podemos apreciar la diferencia del concepto simbólico «Plaza de Tiananmen» en la versión libre de Google y en la versión censurada para los habitantes de China[37]. Ambas nos muestran dos dimensiones antagónicas del concepto. La versión censurada nos enseña un lugar idílico para el turismo, sin referencia alguna a los horribles sucesos de la matanza de la Plaza de Tiananmen en 1989, en la que murieron a manos de los tanques del Ejército Popular de Liberación cientos de estudiantes e intelectuales chinos que protestaban contra el gobierno dictatorial. Según diversas fuentes el triste episodio acabó con dos mil muertos, la mayoría por ráfagas de ametralladora.

El hecho de que censurara las búsquedas en su web suscitó críticas, ya que iba en contra del ejemplo de modernidad y progresismo del que hacía gala la empresa. Además de muchos usuarios, algunas ONG como Reporteros Sin Fronteras criticaron con dureza la entrada de Google en China, especialmente por su hipocresía. Señalaban que «el lanzamiento de Google.cn es un día negro para la libertad de expresión en China. La firma defiende los derechos de los usuarios estadounidenses frente al gobierno de Estados Unidos, pero fracasa a la hora de defender a sus usuarios chinos». La organización, que defiende la libertad de prensa y de expresión en el mundo, indicaba que «las declaraciones de Google sobre el respeto a la privacidad online son el colmo de la hipocresía en vista de sus estrategias en China». En resumidas cuentas, el gobierno chino hacía lo que se espera de ellos: controlar y censurar. No podemos llevarnos las manos a la cabeza ni sorprendernos. Google hacía lo que se supone que debería hacer una multinacional que quiere conquistar el mercado chino, pero eso sí sorprendió a millones de personas.

Recuerdo que tras instalarse en China, Eric Schmidt hizo unos comentarios que me dejaron perplejo: «Si no obedecen —en relación con la censura—, nuestros empleados serán arrestados y torturados». ¡Vaya, ni que se hubiera caído de un guindo! ¡Por supuesto que si engañas a los malos, con los que acabas de firmar un contrato para hacer negocios, se enfadan y reparten hostias! ¡Como que son los malos! Incluso así, eso no justifica que hagas negocios con ellos. Personalmente, yo no tendría cargo de conciencia por trabajar en China. Lo que no puede pretender nuestro gigante estadounidense es lavar su conciencia ante la opinión pública con este tipo de declaraciones. Google debe asumir sus propias decisiones.

Curiosamente aparecieron, como por arte de magia, algunos estudios lamentables, como el de la Universidad de Toronto, que pretendían explicarnos que de todos los que censuraban la información en el país asiático, Google era «el menos malo», ya que «sólo censuraba el 15,2% de las búsquedas, mientras que Microsoft lo hacía con el 15,7%, Yahoo! censuraba el 20% o Baidu el 26%». Utilizar un estudio para demostrar quién es el menos malo resulta, cuanto menos, triste. Es habitual que cuando uno quiere tener razón en algo encargue un estudio que lo demuestre. Cuando atacan a tu marca con un estudio sólo debes encargar otro que desdiga al anterior. No creo que sea el caso de la Universidad de Toronto, pero medir quién censura un poquito más o un poquito menos para lavar conciencias está a la altura de medir en el ámbito de la violencia de género qué maltratador hizo más o menos daño con su agresión. La finalidad es grotesca, y dudo que nadie pueda presumir de ello.

Si yo fuera accionista exigiría que Google trabaje en China. ¡No se puede permitir que su competencia busque esos 400 millones de internautas mientras ellos se quedan atrás! Pero debe hacerlo de forma consecuente, sin una doble moral y sin quejarse por lo que no sólo sabes que ocurrirá, sino que además has suscrito un contrato para que así sea.

Si mañana yo mismo fuese por el centro de Pequín proclamando a gritos el derecho a la libertad de expresión y mercado o invitando a levantarse y a sublevarse a los ciudadanos que salieran a mi paso contra el gobierno chino, podré ser un héroe o un estúpido —personalmente, me inclino más por lo segundo—. Lo que no podré hacer es sorprenderme cuando me detengan, me torturen o me suceda cualquier cosa fea, puesto que ya sé… ¡que estoy en China!

Debido a la polémica suscitada entre sus propios usuarios ante el inicio de operaciones en el país asiático, los fundadores se defendían declarando que «la presencia en China de Google acercará la democracia y la manera de pensar occidental, ayudando al ciudadano medio chino a abrirse al mundo». Esto, por supuesto, se desvanece como un terrón de azúcar en un café. ¿Qué tiene de especial una empresa que no domina el mercado chino y que ofrece conocimiento e información censuradas, justamente como el resto? ¿Qué creían tener de especial para poder cambiar el sistema por medio de una versión descafeinada de internet? La sociedad está preparada para escuchar la verdad tal cual es: Google está en China por su almuerzo; por dinero. En unos años el chino será el principal mercado del mundo. Si quieres defender los intereses de tus accionistas debes estar ahí. Si, además, eso supone un granito de arena para establecer una mejor condición de libertades y acceso a la información, mejor que mejor. No hay que tratar de tutelar la opinión pública. Estoy convencido de que si hablas claro y con sinceridad acaban entendiéndote.

Lejos de un discurso sincero, intentaron hacer creer a la gente que la presencia en China era casi una acción humanitaria que debería llenarnos de orgullo. No fue hasta 2007, en el Foro Económico de Davos, cuando por primera vez Larry Page y Sergey Brin reconocieron en público que su decisión había dañado la hasta entonces inmaculada imagen de la empresa.

El tiempo pasaba. Para desesperación de los mandamases de Mountain View, acostumbrados a llegar a mercados sin oposición y conquistarlos rápidamente, los resultados eran aún peores que los que tenían en 2005, antes de instalarse en el país. ¿Qué les pasaba a los chinos? ¿Por qué no sucumbían, como el resto de la humanidad, a los encantos de Google?

A finales de 2009, según reportaba la revista PCWorld, Google China mantenía tan sólo un 12% de las búsquedas, mientras que el buscador chino Baidu se hacía ya con una cuota de mercado del 77%. Pese al costo de instalarse en el país, estaban desplomándose en las preferencias de los ciudadanos, al contrario de lo que tradicionalmente ocurría en otros mercados, como los europeos, que fueron inmediatamente colonizados y donde se les recibió con los brazos abiertos. Mientras tanto, Baidu había pasado de ser una minúscula compañía que operaba desde una sórdida habitación de hotel de Pequín a convertirse en la primera empresa de internet del país, desde un amplio campus de casi cien mil metros cuadrados: su propio Googleplex.

Pese a los esfuerzos de Google, apenas obtenían ingresos en el gigante asiático —se estima que menos del 1% de la facturación de Google en 2010 procedía de China—. Entonces sucedió algo inesperado. Los portavoces de Google denunciaron sofisticados ataques contra cuentas de Gmail. Estas cuentas pertenecían mayoritariamente a disidentes chinos, activistas políticos, ejecutivos de empresas occidentales, periodistas y miembros del gobierno de Estados Unidos afincados en el país asiático. Al parecer, los ataques provenían de la universidad de élite Shangai Jiaotong. Las declaraciones de la empresa dejaban entrever que hacían responsable, por el objetivo de los ataques y por su sofisticación, a altas esferas del gobierno chino. El ataque para acceder a las contraseñas de Gmail y manipular los correos se realizó mediante spear phishing, que consiste en engañar a los visitantes para que introduzcan sus nombres de usuario y sus contraseñas en páginas web falsas que, en este caso, imitaban el servicio Gmail.

Tras tener acceso a la cuenta, los hackers configuraban la bandeja de entrada para que todo el correo que entrara o saliera fuera reenviado a otra dirección. Por lo tanto, el problema de seguridad no afectaba directamente a los sistemas de la compañía, aunque los atacantes conseguían redirigir los mensajes a otras cuentas de correo electrónico. Google tomó medidas contactando con los usuarios y asegurando sus contraseñas.

Resulta difícil saber, y desde luego nunca se ha logrado probar, si tras ese ataque estaba el propio gobierno chino que, por supuesto, se mostró indignado y negó toda implicación. ¿Serán ellos los responsables? Seguro que sí. Y si no lo fueron, entonces lo serán en el siguiente. ¡Todos sabemos cómo se las gasta el gobierno chino! Lo excepcional del caso no es el ataque en sí, ya que en China sucede ¡todos los días! Lo sorprendente es que la empresa lo hiciera público con insinuaciones contra el gobierno, con lo que todo ello implicaba.

Un día más tarde, el propio Google emitía un comunicado en el que aseguraba replantearse la estrategia en el país. Daba un ultimátum al gobierno para permitir su actividad sin ningún tipo de censura. Tras aceptar la censura y convivir con ella durante años, de golpe y porrazo parecía representar un problema. La situación no tenía parangón imaginable. Era difícil comprender el sentido del comunicado de la empresa. No tenían ninguna posición de fuerza, ni apenas cuota de mercado en China, como para echar un pulso a sus autoridades. Obviamente lo sabían, y nada parecía casual. ¿Qué se estaba cociendo? ¿Qué relación tenía con las insinuaciones del ataque sufrido el día anterior? Al retar públicamente a un enorme poder político, la empresa se confirmaba como un poder diferente. Basaba su importancia estratégica en una red global de servidores y en una imagen pública renovada gracias al pulso con la dictadura china. Para muchos, ese fue el día en el que Google dejó de ser una empresa de internet para convertirse en un actor político al servicio de Estados Unidos.

Cito textualmente el comunicado de la empresa: «Hemos decidido que no queremos continuar con la censura de nuestros resultados en Google.cn y nos sentaremos con el gobierno para discutir las bases de un nuevo acuerdo para seguir operando en China sin filtros». Curiosamente, lo planteaban como si fuera un acuerdo comercial firmado con un tercero, de igual a igual, y parecía que estuvieran tomando una posición de fuerza estratégica para renegociarlo en mejores condiciones. Era delirante, ya que no se correspondía con la situación real. En pocas palabras, operaban en un país bajo condiciones legales aceptadas por ellos mismos libremente, que son exactamente las mismas que cumplen todas las empresas que operan en China. Por medio de sus declaraciones parecían creerse en una posición de fuerza para preparar una negociación. Y no se trataba de condiciones contractuales, sino de un imperativo legal.

Google no era la primera empresa de internet que tenía problemas con el gobierno chino. En 2007, Yahoo! fue obligada de forma vergonzante por el gobierno de ese país a ofrecer los datos de algunos disidentes chinos que fueron posteriormente encarcelados. La polémica fue tal que llegó a una comisión especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en la que la actitud de la empresa, pese a pedir excusas reiteradamente, fue duramente criticada. Fue tal el conflicto que Tom Lantos, presidente del Comité, declaró refiriéndose al fundador de Yahoo!: «Aunque tecnológica y financieramente ustedes son gigantes, moralmente son unos pigmeos».

Tal vez Google consideró que era un buen momento para aparecer y salvar al mundo de la amenaza comunista. De ese modo se mostrarían como los defensores de los derechos humanos, la privacidad y la libertad de información. Oponerse al temido y odiado gobierno chino suponía un aliciente que arrancaría el aplauso fácil de la opinión pública mundial. Pero ¿de qué estamos hablando? Pues de que si pusiéramos en un lado de la balanza los derechos humanos y en el otro una campaña de marketing y relaciones públicas, en la que los gobiernos norteamericano y chino parecían ser actores secundarios, creo que el peso se decantaría con diferencia en el segundo. En mi opinión, este conflicto tiene más que ver con el marketing que con la libertad y la censura. No pongo en duda que los derechos humanos supongan una preocupación tanto para la empresa como para sus fundadores, pero creo que este fue un conflicto de imagen en un momento en el que las relaciones entre gobiernos no atravesaban casualmente su mejor momento, especialmente por diferencias sobre asuntos como el valor del yuán —la moneda china— o la venta de armas estadounidenses a Taiwán.

El mismísimo presidente Obama tomó partido apoyando la libertad en internet. Sin embargo, aseguró que los gobiernos de Washington y Pequín no harían del conflicto de Google un enfrentamiento político, ya que las relaciones entre ambas potencias son «suficientemente maduras como para tolerar algunas diferencias». Estas declaraciones se consideraron como un «sí, pero no», una manera de apoyar con la boca chica a Google, pero también de entender que era un problema que podría poner en riesgo asuntos más importantes y que debería ser resuelto por Google y las autoridades chinas. Así, con el paso de los meses, el gobierno de Obama fue relajando el apoyo inicial, que fue más firme en un primer momento, llegándose incluso a enviar una queja diplomática. El punto de inflexión se produjo cuando Hilary Clinton exigió a Pequín una investigación meticulosa sobre los ataques sufridos por la empresa. Mientras tanto, la prensa china acusaba a la compañía de Page y Brin de tratar de imponer sus valores con acusaciones sin pruebas contra el gobierno chino.

A finales de marzo de 2010, Google tomó la audaz decisión de desviar las búsquedas de Google.cn a su página de Hong Kong, Google.com.hk. De ese modo, los usuarios chinos que accedían al buscador recibían los resultados de este último. La maniobra tenía sentido, ya que Hong Kong, ex colonia británica, es una de las dos provincias chinas que tienen un régimen legal especial con mayores libertades que el resto del país, y desde allí Google no censuraba sus resultados. Como consecuencia de todo ello, el gobierno declaró que la empresa había violado los contratos firmados y que se plantearían rechazar la renovación de su licencia para operar en el país, al tiempo que bloqueaban ciertas búsquedas para los usuarios.

Mientras tanto, ¿qué pasaba en China? La gran mayoría de sus habitantes apenas prestaban atención al conflicto. Casi no había información oficial, y la poca disponible estaba dirigida por los medios del régimen. Lejos de obtener una mejora de resultados frente a sus competidores, se estima que en esos meses Google perdió entre un 5 y un 7% más de cuota de mercado frente a Baidu.

Debo reconocer que pensé que los chinos iban a responder a la provocación un tanto chulesca de desviar las búsquedas hacia Hong Kong con alguna barbaridad. Pensé que podrían cerrarlo, bloquearlo totalmente o incluso retirarles la licencia y expulsarlos del país. ¡Son cosas que pueden pasar en China! Sin embargo, nada de eso sucedió. Poco a poco, el tema empezó a dormirse de cara a la opinión pública, hasta que a finales de 2010 se anunció, de forma sorprendente, que Google había renovado su acuerdo con el gobierno chino. Un exultante Eric Schmidt declaraba: «Estamos muy contentos de que el gobierno haya renovado nuestra licencia, y deseosos de poder ofrecer nuestras búsquedas y productos locales a nuestros usuarios chinos».

Vamos, como si no hubiera ocurrido nada. ¡Tan amigos! Parece que la obsesión por las libertades pasaba de nuevo a un segundo plano. Aunque este problema pueda parecernos muy lejano, sus implicaciones políticas, e incluso económicas y sociales, han sido enormes, y ha hecho correr ríos de tinta en todo el mundo.

En julio de 2011 me reuní en Madrid con Scott Rubin, recién llegado de las oficinas de Mountain View. Él ya sabía que este sería un tema sobre el que charlaríamos. Excepto si eres un palmero complaciente, sobre Google siempre hay dos temas incómodos que deben salir a relucir: China y la privacidad. Es más, tratándose del portavoz oficial de Google entiendo que las referencias a ambos asuntos son uno de sus principales puntos de atención, y que está más que acostumbrado a ello.

Recuerdo aquella calurosa tarde de verano. Introduje el tema con algo de mano izquierda cuando la charla se estaba prolongando. Por algún motivo creí que no deberíamos haber empezado por ahí nuestra conversación, que era mejor ir más suaves y entrar con sutileza en temas farragosos. Scott, hombre amable y simpático, mostró un apasionamiento especial. Al principio apenas habló y se limitó a preguntarme mi opinión, como si quisiera que me retratara. Yo le dije con toda franqueza que para mí no era un tema del terreno moral, sino un asunto empresarial, y que entendía que Google fuera a China —¡yo también lo haría!—. Que entendería que se vieran obligados a cumplir la legislación local, al igual que sus competidores, y que la decisión que se debía tomar era si había que estar o no había que estar allí. Punto. Hasta ahí todo perfecto. También le dije que lo que no compartía, y que me parecía circense todo lo que vino después, era la utilización pública de un conflicto empresarial para mostrarte al público como el bienhechor mundial. Desde mi punto de vista, no creo que te puedas llevar las manos a la cabeza por la censura tras aplicarla durante cuatro años, máxime si has aceptado hacerlo por escrito. Teoricé que tal vez ese énfasis por lavar su imagen en un enfrentamiento contra los «malos» se debía a los pésimos resultados cosechados en el país, y que lo que pretendían era recuperar la imagen del «bueno», que últimamente se había deteriorado notablemente. Le miré a los ojos y le pregunté si esto hubiera ocurrido en el caso de que Google, en lugar de un 17%, tuviera una posición de mercado dominante, como la que tiene en Europa. Él me miraba fijamente y no respondía. Continué argumentando lo que para mí representaba una doble moral. Y debí ser demasiado explícito en mis opiniones —o tal vez sus interlocutores suelen ser más políticamente correctos— porque, llegados a ese punto, Scott, que había permanecido amable y en silencio, empezó a fruncir el ceño y no lo encajó con agrado.

—No tienes ni idea. ¡Ni idea! —repitió molesto—. Estás muy equivocado, ¡y eso no es así! Yo estaba con Sergey esos días, y era un tema muy personal para él[38]. El enfrentarnos a China ha sido una de las decisiones más valientes que una compañía como la nuestra podía haber tomado, y me siento muy orgulloso de pertenecer a Google por cosas como esta.

Y prosiguió: «El gobierno chino no puede permitir que una empresa extranjera gane, y nosotros lo estábamos haciendo [¿?]. La compañía no puede apoyar una dictadura ni seguir sus normas de censura. YouTube, por ejemplo, lleva dos años y medio bloqueado, y nunca nos dijeron por qué. Pero lo que no podíamos permitir es que los correos de activistas y personas que defienden la libertad y los derechos humanos en China fueran espiados».

Scott me explicó, entre irritado y apasionado, su punto de vista, algo romántico a mi entender, que mostraba un conflicto ajeno a criterios empresariales y económicos. Llegó a decirme que «es mejor abrir la biblioteca con ciertos libros prohibidos que no abrirla al público». Al terminar no admitió debate alguno sobre el tema. De hecho, cuando terminó de exponer su punto de vista se borró de la reunión y, visiblemente molesto, se excusó y salió de la sala, dejando allí a otros miembros de Google, a mis colaboradores y a mí mismo.

Me parece grave cometer la ligereza de poner el plano moral por encima de otros en el ámbito empresarial. Es romántico, idealista y bonito, pero también irreal en el seno de una multinacional que opera en decenas de países e ingresa miles de millones de dólares cada año. Yo no me lo creo, y entiendo que los accionistas de la empresa tampoco, o huirían del valor. Suelo pensar que tener la conciencia totalmente limpia es sólo un síntoma de desmemoria. En el mundo de la empresa eso aumenta exponencialmente según su tamaño, y Google es enorme. No me cabe la menor duda de que los fundadores de Google son personas íntegras, y posiblemente tendrán, como todos nosotros, sentimientos enfrentados en este asunto. Sin embargo, saben que se deben a sus accionistas, y no a sus sentimientos. Al igual que a ellos, una vez instalados en China, también se deben a sus empleados, y no tiene sentido, años después, sin haber variado las normas del juego, amenazar con salir de un país a costa de cientos o miles de empleos.

Para China internet es cada vez más estratégico, y por ese motivo está cada vez más controlado por el gobierno. La Administración está desarrollando su propio buscador, Jike, para competir con Google y con Baidu. Se trata de un buscador propiedad del Estado, y existe la creencia de que el único objetivo de este lanzamiento será controlar a la población. Diversos medios de comunicación, como The Wall Street Journal, critican el proyecto afirmando que será «una herramienta de propaganda más del Partido Comunista» que gobierna en China.

Como ves, soy muy crítico respecto a cómo Google intenta manipular a la opinión pública en su beneficio. Y puedes estar seguro de que no soy el único.

La posición dominante de Google en el mercado, no ya sólo de las búsquedas, sino de internet en general, hace que desde 2006 se empiecen a alzar ciertas voces, especialmente en Estados Unidos y en Europa, que se preguntan si esta situación no es similar a la que se vivió hace años con Microsoft.

Como ya he comentado, Microsoft sufrió desde 1998 procesos antimonopolio en Europa y Estados Unidos que mermaron objetivamente su capacidad de dominio en el mercado. Sin ir más lejos, en Europa obligaron a la compañía a modificar su producto estrella, Windows, y al pago de la mayor indemnización por prácticas de limitación de la competencia de la historia de la Unión Europea. La suma de estas sanciones ascendió a más de 1700 millones de euros.

Un googlefan fiel diría lo siguiente: «¿Por qué esa obsesión de calificar a Google como monopolio? ¿Lo es realmente? ¡Si para mí es una empresa que sólo realiza productos buenos!».

Y no sólo buenos. Algunos de ellos son excelentes e innovadores. Yo no sabría qué hacer hoy en día sin servicios como Gmail, Calendar o el buscador de Google. Con todo, respondiendo a la primera pregunta, en mi opinión la compañía ejerce un indudable monopolio en internet muy especialmente en Europa, y en menor medida en Estados Unidos. Ahora explicaré por qué.

Un monopolio es una situación de privilegio legal, o fallo de mercado, en el que existe un productor —el monopolista— que posee un gran poder de mercado y es el único de su industria que dispone de un producto, recurso o servicio determinado y diferenciado. Para que exista un monopolio es necesario que en dicho mercado no existan productos válidos como sustitutos. Es decir, no se puede reemplazar el producto determinado y, por lo tanto, es la única alternativa que tiene el consumidor. En Europa la cuota de mercado del buscador de Google, que supone la puerta de entrada a multitud de negocios, es superior al 90%. En Estados Unidos ronda el 65%. Pero el problema no es si Google domina el mercado de las búsquedas, algo que es obvio a escala mundial, con pocas excepciones como Rusia y China. El problema es cómo ejerce ese dominio de las búsquedas en relación con la competencia y sus propios servicios.

Para empezar, hay un problema de tamaño. Google es tan grande, y tan dominador de internet, que tiene el poder de imponer sus productos y servicios a un volumen de mil millones de usuarios. Google tiene tantos intereses creados en multitud de industrias, desde internet a la publicidad, desde la automoción a la electricidad, desde la biotecnología a la aeronáutica, o desde la telefonía a la industria de los contenidos, que es capaz de decidir ganadores en muchos mercados en los que es parte activa. Como hemos visto, ese poder de información y comunicación le permite incluso hacer política, codeándose con los principales gobiernos del mundo.

Anteriormente mencioné el dilema del navegador Firefox. En un principio Google lo apoyó, colaboró con él y lo promocionó, no por su bondad o su interés por el software libre, ni en aras de la innovación, sino porque eso limitaba a su competidor Microsoft, que tenía una importante cuota de mercado con internet Explorer. Además, cerró un acuerdo comercial publicitario —es el abrumador dominante de ese mercado— que garantiza a Firefox más del 95% de sus ingresos. Mientras eso sucedía, en silencio, Google desarrollaba su propio navegador Chrome —por cierto, excelente producto; lo cortés no quita lo valiente—. Firefox se ve en la encrucijada de que compite con un partner que ayudó a desarrollar su producto y que, por lo tanto, lo conoce a la perfección, del que depende económicamente y que, además, controla las búsquedas de internet a escala mundial. ¿Firefox puede en esas circunstancias llegar siquiera a plantearse competir con el producto de Google? Es difícil. Con toda franqueza, yo no se lo recomendaría. ¿No es esto propio de un monopolio? El caso es especialmente sangrante, ya que ni siquiera tienen la libertad de la que pueden gozar otras compañías para acudir a denunciar el caso en la Unión Europea, o a la Comisión Federal del Gobierno estadounidense (FTC). Si lo hicieran, lo más normal sería que su acuerdo publicitario, del cual viven y que se renueva periódicamente, no se prorrogara.

Esa dependencia aumenta al no existir una competencia real formada y en disposición de ofrecer el mismo servicio. Alguien podrá pensar, y es una de las tesis oficiales con las que Google trata de convencernos: «La competencia está a un solo clic de distancia, ¡que trabajen con otros!». Pues bien, es prácticamente imposible. El sector de la publicidad contextual y de las búsquedas está tan claramente dominado —especialmente en Europa— por Google que las pocas alternativas que hay son ridículas. El problema no es dónde hacer las búsquedas por parte de los usuarios, sino qué negocio se cosecha con ellas. Los anunciantes que compran publicidad en Yahoo! o en Bing son residuales, muy alejados del enorme long tail de clientes de Google que les permite tener anunciantes en la gran mayoría de las búsquedas.

Otra de las señas distintivas de un monopolio es la capacidad de dañar a la competencia con su sola presencia. En efecto, esto es algo que también sucede en los sectores en los que Google parece interesarse, incluso aunque no tengan una relación directa con internet.

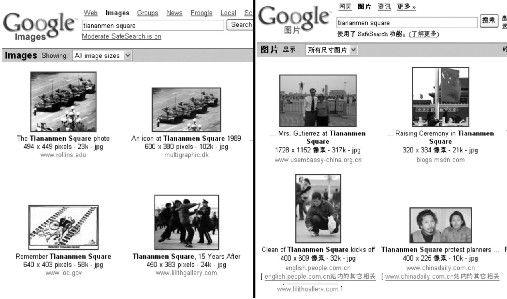

Para muestra, un botón. Esto ocurrió en 2009 con las acciones de Garmin y TomTom, las dos principales empresas dedicadas a la geolocalización y navegación por GPS, con el simple anuncio por parte de Google de poner en marcha un servicio de navegación GPS por medio de Google Maps. La respuesta de los accionistas de ambas empresas no se hizo esperar. El mismo día del anuncio las acciones de Garmin se desplomaron en pocos minutos casi un 15% en el NASDAQ. Las acciones de TomTom en la Bolsa holandesa tuvieron peor suerte, con una caída de más del 40% en una sola sesión.

Sin duda alguna, este es el signo distintivo de un monopolio. La sola presencia o, mejor aún, incluso la sola intención de entrar en un mercado, hacen temblar a la competencia. A algunos les puede parecer una causa más del libre mercado. Debo destacar que en empresas como Garmin o TomTom trabajan muchos miles de personas, y que no se debe permitir a una compañía, como en este caso se le permite a Google, disponer de tanto poder, ya que por esta regla de tres podría fagocitar cualquier mercado que se le pusiera por delante. Incluso podría generar este tipo de efecto en empresas con el objetivo de comprarlas al día siguiente a casi la mitad de su valor.

El índice de Google es la puerta de acceso general a la información en internet. Dominar esa pieza clave es algo tan precioso que te permite, si luego compras el resto de quesitos del Trivial —productos, agencias de publicidad, empresas de contenidos— ser juez y parte. En otras palabras, puedes tener un poder de decisión tal que la competencia te resulte irrelevante. Por poner un solo ejemplo, pensemos que queremos ver un vídeo musical de Lady Gaga. Busquemos en Google «vídeo Lady Gaga». ¿Qué resultados nos encontramos? Aquí tenemos la respuesta:

Fuente: Google.

A página completa Google muestra siete resultados. En esta ocasión, como suele hacer dando un trato de privilegio YouTube, nos muestra no sólo los primeros, sino que además los acompaña con una imagen para destacarlos más aún. ¿Casualidad? Bueno, cualquier web puede salir primero en una determinada búsqueda, pero jamás lo hará siete veces seguidas, y además con una imagen que destaca el resultado. De ese modo tienen garantizado retener todo el tráfico. Si alguien consigue algo así, que me avise, por favor, y le compraré el secreto. Los siete resultados antes mencionados van a YouTube.com, ya se haga clic en la dirección URL o en la imagen del vídeo. La única concesión del buscador es, en algunos casos y con la boca pequeña, sin imagen y poco perceptible, ofrecer otras alternativas de consumo al indicar «Disponible también en…».

Así se gestionan cientos de millones de clics cada día. Cuando el usuario llega a la web de vídeos propiedad de Google, el ciento por ciento de la publicidad allí contenida pertenece a la compañía. En otras palabras, se envían a ellos mismos el 95% del tráfico para que los beneficios publicitarios acaben en la empresa. Además, cada día establece más diferencia con quien quiera competir con su producto YouTube.com, ya que al ser el que «te empuja» a un sitio u otro tiene la ventaja de dejar siempre a la competencia con un tráfico de usuarios residual.

Si conoces a alguien que quiera crear un proyecto de vídeo en internet, las opciones que tiene de competir y de obtener algo de tráfico de lo que deja YouTube son irrelevantes. La gran mayoría de empresas lo puede resolver «pasando por el aro». Ya que no pueden vencer a su enemigo, se unen a él. Crean una página en YouTube para explotar sus contenidos y así tienen opciones reales de aparecer en las búsquedas.

Cabe decir a favor de Google y de sus políticas que rara vez eliminan a la competencia del índice del buscador. Cuando lo hacen suele deberse a que la competencia ha intentado mejorar resultados de una forma que atenta contra sus políticas. La verdad es que no necesitan hacer algo tan burdo. Para entenderlo bien, es preciso ver el gráfico que denominamos el «triángulo de oro» de internet. Se trata de un mapa de calor que mide dónde va la vista y los clics de los usuarios tras realizar una búsqueda. Como podemos observar fácilmente, es en las zonas calientes donde Google muestra publicidad —y con cada clic que se hace en los anuncios gana dinero—. Los primeros resultados de búsqueda orgánica o no pagada es un espacio cada vez más restringido que generalmente tiende a ocupar con sus propios productos y servicios —Images, News, Maps, YouTube, etc.—. En resumen, si de verdad quisiéramos minar la competencia —y no insinúo que esto sea así, al contrario de algunas empresas que lo han alegado en su denuncia a Google ante la Comisión Europea—, sólo tendrían que retrasar a los rivales en las búsquedas sin necesidad de eliminarlos, algo que sería poco estético y demasiado evidente.

¿Cuántas veces has abierto la página número dos de resultados de Google tras una búsqueda? ¿Y la número tres? Muy pocas, ¿verdad? Sólo en casos muy específicos. El que está en la página número dos o número tres de los resultados prácticamente no existe. Por lo tanto, si te relegan a la página cinco estás, literalmente, muerto.

Fuente: Google.

Entonces ¿Google utiliza el buscador en su propio beneficio posicionando y apoyando sus proyectos? En mi opinión es evidente, y me parece hasta humano. Otra cosa es que, dado su tamaño y sus intereses, sea ético, justo o legal.

Pondré otro ejemplo. Las directrices de Google dejan claro que el contenido duplicado puede ser problemático, y que no debe copiarse contenido de otras páginas web. Eso parece razonable. Pero ¿y cuando lo hace el propio Google? Entonces no se llama «copia», sino «agregación» de contenido. Imaginemos por un momento que queremos cenar en un céntrico restaurante y tenemos dudas. Una simple búsqueda en Google nos ayuda resolverlas por medio de un portal especializado en el que podemos ver las valoraciones de los usuarios, un mapa, la dirección y el teléfono del establecimiento. Ese portal se verá premiado con la visita del usuario que demanda la información y lo guardará en «Mis favoritos». Si ha quedado satisfecho, volverá al mismo sitio cuando necesite encontrar otros restaurantes similares. La gran mayoría de estos portales reciben sus ingresos por publicidad o por una comisión de las reservas gestionadas.

¿Qué ocurre entonces si Google extrae esa información tan valiosa y la muestra a modo de descripción indicando la valoración del restaurante, su teléfono, el tipo de cocina, la dirección completa y el mapa de la zona? Que el acceso a la página web que ha realizado el trabajo deja de tener sentido. Google ha extraído y utilizado los datos contenidos en dichas webs y el usuario no necesita visitarlas, ya que dispone de lo que desea ahorrándose un clic. Ha utilizado el valor que aportan esas webs —en este caso, sus bases de datos de la empresa y las opiniones sobre el establecimiento que tiene registradas— y, aunque ha servido eficientemente a la persona que solicitaba la información, lo ha hecho con un contenido que no es suyo, evitando así que una empresa pueda hacer negocio con su patrimonio: el valor de su contenido.

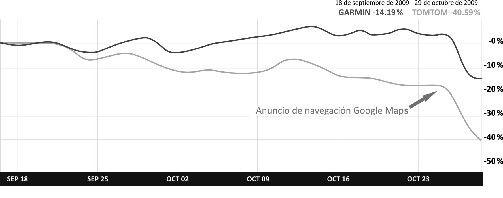

En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo Google indica que para este establecimiento, basado en 70 opiniones del sitio web Atrapalo.com, la valoración es un 7 sobre 10. Más abajo vemos la dirección, el teléfono, el mapa… El buscador no sólo se ha convertido en directorio de referencias, sino también en el destino final del contenido —¡que no es suyo!— utilizando el valor de las empresas, que siempre salen perjudicadas.

Cada vez que expongo estos casos hay alguien que me dice que no le importa que haya empresas que han sido utilizadas, que eso es eficiencia y que le encanta. Que Google lo hace fabulosamente y que nos ha ahorrado unos segundos de nuestro precioso tiempo. Es cierto que nos ha ahorrado tiempo. Otra cosa es que sea ético que, para dar un servicio a millones de usuarios, que posiciona eficientemente tu marca, sea justo apoyarse en terceros a los que excluyes de la fiesta. Por eso el dominio del mercado de Google es inmenso. Dispone de las búsquedas, las gestiona a su antojo y decide dónde y cuándo publicitamos nuestros productos.

Fuente: Google.

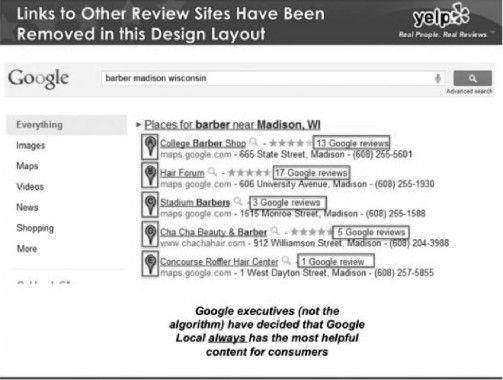

En septiembre de 2011, Jeremy Stoppelman, el consejero delegado de Yelp, empresa que podríamos definir como las páginas amarillas 2.0 en Estados Unidos, denunciaba en Business Insider que Google era un completo monopolio, que estaba acabando con su negocio y expoliándoles su contenido. Mediante su comparecencia solicitaba al gobierno estadounidense que tomara medidas ante la posición dominante de mercado de la empresa. Para Stoppelman, Google roba contenido, beneficia a sus propios productos y a las empresas participadas, y actúa como un «matón en internet». Incluso argumentó que, ante sus quejas por la extracción de contenidos de sus bases de datos, se le indicó que si no le gustaba dejaría de salir en el índice de búsquedas, con lo que su empresa dejaría de recibir el tráfico del 65% de los usuarios en Estados Unidos.

Nada nuevo en el horizonte. Es lo mismo que describía anteriormente, pero tenemos que valorarlo en el contexto adecuado: Google intentó comprar Yelp durante años y llegó a ofrecer 550 millones de dólares, que fueron rechazados por la empresa. Más adelante adquirieron la guía de viajes Zagat por 125 millones.

En su queja pública Yelp ofreció una explicación detallada con numerosas capturas de pantalla de cómo se muestra y extrae su contenido para evitar que el tráfico acabe en su portal. Me he permitido reproducir aquí una de esas imágenes, en las que se aprecia claramente cómo los enlaces seleccionados para búsquedas locales pertenecen siempre a «Google Places».

Fuente: Yelp.com.

Durante 2011 se supo que había al menos nueve reclamaciones por monopolio que han sido estudiadas por la Comisión de la Unión Europea. ¿Te parecen pocas?

Me gustaría hacer una reflexión. Si además de tener el monopolio de las búsquedas eres el principal cliente y dominador del mercado publicitario en internet, pocas compañías se atreverán a denunciarte ya que, y eso es algo que muchas comentan en privado y no se atreven a decirlo públicamente, existe un enorme miedo a aparecer retrasado en las búsquedas, lo que mermaría enormemente los ingresos publicitarios. Millones de sitios web dependen de Google no sólo para que les aporte visitantes, sino también para que les gestione las ventas de publicidad. ¿Qué alternativas caben a una cosa y a otra? En Europa realmente pocas. En Estados Unidos alguna más, aunque del todo insuficientes.

Según la Comisión de la Unión Europea, estas denuncias, que quedan circunscritas a los cumplimientos del Tratado de Lisboa por posición dominante, provienen de pequeñas empresas, aunque con el tiempo otras de mayor envergadura se han ido sumando a ellas. La mayoría de las quejas están relacionadas con la posición dominante que está consiguiendo la empresa. Esto no quiere decir que se incumpla ninguna ley, pero sí que es preciso investigar para comprobar si supone una limitación para el desarrollo de la competencia, y que todo se realiza conforme estipulan las leyes vigentes en los países comunitarios.

Algunas de las empresas denunciantes son Ciao —que fue adquirido en 2008 por Microsoft, y desde entonces se siente perjudicado—, Ejustice.fr, Euro-cities, Foundem, Microsoft y un conglomerado que aglutina a más de 450 periódicos y revistas europeos —BDZV y VDZ—, además de organismos reguladores de varios países.

Tras revelarse que era uno de los impulsores de la denuncia, un portavoz de Foundem, comparador de productos de precios de electrónica en Reino Unido, declaró que «Google siempre ha utilizado determinados filtros manuales para eliminar a algunos sitios de las búsquedas, o para posicionarlos en los resultados donde son simplemente inaccesibles». Se trata de una insinuación sobre un Google desconocido con algoritmos destinados a minimizar la importancia de los rivales directos en determinados sectores, y con intervención humana para manejar ciertos resultados en función de su propio interés. Resulta muy complicado probar que Google manipula los resultados de su buscador para perjudicar a terceros, ya que el algoritmo es, al menos teóricamente, secreto. Lo que sí es obvio, como vimos en el caso de YouTube, es que al menos lo «adapta» para que los suyos aparezcan de forma predominante, y eso perjudica necesariamente al reparto de tráfico del resto.

Google anunció en marzo de 2011 que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con la Comisión de la Unión Europea en la investigación sobre su potencial abuso de posición dominante, según anunció en Madrid Joaquín Almunia, comisario de Competencia y vicepresidente de la Comisión, durante un desayuno organizado por Europa Press. De hecho, el en aquel entonces consejero delegado de Google se reunió personalmente con Joaquín Almunia para animarle a concluir la investigación «lo antes posible», garantizándole, además, que la empresa colaboraría en el proceso.

Con el tiempo ha salido a la luz que al menos tres reguladores nacionales de países miembros de la Unión Europea se han adherido a las denuncias contra Google. No es de extrañar que los órganos reguladores de otros países europeos acaben haciéndolo. El que ya lo ha hecho ha sido Microsoft, que se ha sumado a la denuncia por monopolio. La compañía de Bill Gates es consciente como nadie de lo que puede esperar de la justicia europea que, aunque resulta lentísima, podría llegar a ser muy dura y establecer medidas y sanciones económicas importantes: hasta el 10% de la facturación global de la empresa, que en 2010 ascendió a 29 000 millones de dólares.

La posición oficial de Google es que «siempre se pueden mejorar las cosas, y estamos dispuestos a responder a las objeciones de la Comisión». Nadie puede decir que no sea así. Lejos de la actitud prepotente y chulesca que manifestó Microsoft en los inicios de su proceso sancionador en Europa, desde Google no ponen obstáculos y garantizan su apoyo a las pesquisas de las autoridades. Esto ha sido reconocido públicamente por el propio comisario Almunia en varias ocasiones ante el Parlamento europeo. Es evidente que se trata del mismo perro con distinto collar. Google ejerce un dominio similar que Microsoft, pero es menos arrogante, ha aprendido de errores de otros y es mucho más inteligente.

Dada la preocupación creciente en Europa, desde la Comisión se enviaron durante 2011 cartas a muchas empresas de internet europeas con el objetivo de conocer su opinión de forma confidencial. Les preguntaban si veían limitada su posición de mercado por las prácticas de Google. Sin ánimo de revelar el contenido exacto de las cartas, algunas de las cuales obran en mi poder y que incluyen tanto partes públicas como confidenciales, diré que van encaminadas a determinar si existe un monopolio de facto en las búsquedas y la publicidad en internet, así como a dilucidar si las empresas tienen plena autoridad para realizar cambios en sus sitios y a tomar decisiones empresariales libres, o si no lo hacen por miedo a las posibles represalias de Google. En determinados campos me ha sorprendido el nivel de detalle de información que solicita la Comisión. Se piden datos confidenciales, emails, contratos, en determinados casos detalles históricos de más de ocho años, que pueden llegar a ser altamente confidenciales en la relación de Google con las empresas. Mi percepción personal es que esta investigación va muy en serio.

La Comisión desea saber si hay alternativas reales a la compañía estadounidense, y si hay un trato de favor a ciertos clientes en función de su inversión publicitaria en Adwords. En otras palabras, quieren saber si los representantes de Google ofrecen mejoras en el ranking del buscador a cambio de aumentar el gasto en publicidad de la compañía. Este último punto me ha llamado la atención porque hasta la fecha nadie me había siquiera insinuado que algo así pudiera suceder. Francamente, me sorprendería mucho si así fuera.

No podemos conocer aún el contenido de las respuestas. Lo que sí sabemos es que la Comisión no se esperaba el alto porcentaje de colaboración. Hasta hoy, declaran haber recibido 500 respuestas a los distintos cuestionarios enviados.

Tras las pesquisas de la Comisión, de los análisis de los datos recabados y de las aportaciones de la empresa obtendremos una primera respuesta. Aun así, desde la Unión Europea se asegura que se garantizará con firmeza la eliminación de todo tipo de barreras a la competencia, si es que existiesen. Cabe mencionar en descargo de Google que si realmente se demuestra que es un monopolio, sería un monopolio que nos habríamos autoimpuesto a lo largo de todos estos años. La empresa hace tan buenos, tan útiles y tan innovadores productos, que muchos de nosotros nos hemos cerrado en banda a otras alternativas. Yo mismo, que soy crítico con las políticas de la empresa, no me canso de decir que Gmail, Chrome, Google Maps, Google.com y tantos otros son, para mi desgracia, insustituibles en mi vida. Sí, es perfectamente compatible admirar profundamente a la empresa que ha desarrollado estos productos y espantarse con algunas de sus prácticas empresariales. Especialmente las que limitan la competencia y aplastan derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros, así como cuando se muestran intrigantes con la privacidad de las personas. Algunos prefieren hablar de monopolio amable antes que de monopolio autoimpuesto. En efecto, ¡también lo es! Sus productos son atractivos, potentes y, en ocasiones —aunque en los últimos años han perdido algo de esa chispa—, tan innovadores que resulta difícil no ser feliz bajo sus designios.

Las plantas carnívoras como la Venus atrapamoscas, cuyo nombre científico es Dionaea muscipula, forman una superficie tremendamente atractiva para insectos y otros animales. Cuando un animal activa sus pelos disparadores se cierra en menos de un segundo para atrapar a la víctima entre sus espinas entrelazadas dispuestas en el borde de sus hojas. Google actúa de la misma forma. Devora datos. Como veremos al hablar de la privacidad, es la mayor concentración de información jamás creada sobre tendencias y comportamientos de personas, y no sólo de internet, sino del mundo. Para seguir alimentando a la bestia que lleva dentro necesita, ante todo, ser tremendamente atractivo.

Esto me recuerda a cuando vemos en televisión cómo se detiene a un grupo de terroristas en un piso franco y, acto seguido, aparece la entrevista con el vecino o el panadero del barrio que dicen que parecían «muy buenos chicos». Hombre, claro. Son terroristas, ¡pero no imbéciles! Si en vez de buenos chicos parecieran crueles y despiadados asesinos, posiblemente les hubieran detenido a las primeras de cambio.

Uno se da cuenta de que está ante un monopolio cuando resulta prácticamente imposible que alguien le desbanque. ¿Quién es capaz de desbancar a Google como buscador a escala mundial? ¿Puede hoy en día cualquier otra compañía superarle en el campo de la publicidad?

Al principio de este libro hice un comentario sobre la compra por parte de Google de DoubleClick, principal exponente de la publicidad gráfica, con lo que asumía su papel de dominador absoluto de la publicidad de texto. Si recuerdas, me jactaba con un poco de mala leche y de guasa del papel desempeñado por las autoridades antimonopolio de Estados Unidos, que al final lo aprobaron mirando hacia otro lado ante la incredulidad de analistas en todo el mundo. Ese día se creó el monopolio de la publicidad online, que luego aumentó con la compra de la mayor compañía de publicidad móvil, AdMob.

Scott Cleland publicó un extenso análisis, no exento de cierto sarcasmo, sobre la operación de DoubleClick antes de conocer que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) daría luz verde a la operación. En este documento, publicado en Googleopoly.net, calculaba que autorizar la compra de DoubleClick sería, equiparando la misma concentración de mercado en el sector financiero, como permitir al mayor banco de Estados Unidos comprar los 14 restantes en el ranking y, a renglón seguido, permitirles comprar las bolsas de Nueva York y Londres para más tarde hacerse también con los dos principales proveedores de información financiera del mundo —como eran Bloomberg y FactSet—, alrededor del 60% de todos los hedge funds y private equities, dos de los tres principales proveedores norteamericanos de información crediticia —Equifax y Experian— y en torno al 60% de los datos completos de consumidores de la Reserva Federal y del Censo de Estados Unidos. Delirante, ¿verdad?

Es así como Google domina de una manera insultante el mercado publicitario global. Dispone de Adwords y de Adsense, las herramientas de publicidad en internet más perfectas y con más penetración de mercado. Posee DoubleClick, que tiene una importante penetración en la publicidad de display o gráfica. El quesito del Trivial que le faltaba era AdMob, la mayor compañía de publicidad para telefonía móvil. El triángulo entre los tres productos hace que su cuota de mercado sea insultante. Por poner un ejemplo, según un estudio de la International Advertising Bureau, en 2010 se invirtieron en España unos 789 millones de euros en publicidad en internet. De ellos se calcula que el 52,8% de la publicidad es search, es decir, publicidad de búsqueda. En ese campo Google tiene una cuota de mercado del 97%, por lo que puede ingresar unos 390 millones de euros de forma directa. Aunque resulta difícil estimarlo, Google se lleva además una parte importante de los restantes 399 millones del mercado de la publicidad gráfica y una parte, más importante aún, de la publicidad en teléfonos móviles. En pocas palabras, tal vez —y digo «tal vez» porque es imposible saber la facturación de la compañía en España, lo que luego describiré más en detalle— Google está ingresando entre un 60% y un 65% del tamaño del mercado publicitario español. Espectacular, ¿verdad? ¿Tengo entonces razón al insinuar que la Administración estadounidense tal vez tiene un interés limitado en evitar que Google siga creciendo de manera desmedida y copando nuevos sectores? Tirando de hemeroteca, me parece que al gobierno estadounidense le debe resultar muy interesante una empresa que está conquistando el mundo y que supone la mayor fuente de información de la que se tiene constancia en la historia. Se me ocurren mil utilidades y alegrías que una empresa así puede dar a sus gobernantes. Con el tiempo ha ido quedando claro que, en ocasiones, esas alegrías han ido llegando.

La FTC ha abierto varias investigaciones de las que la empresa de Mountain View ha salido bastante bien parada. Actualmente tiene abierto un caso por posición dominante en internet y mercado publicitario con Android. Se intentará determinar si utiliza los resultados del buscador para canalizar sus productos por encima de los de sus rivales.

Gary Reback, un conocido abogado especializado en asuntos de monopolio que participó en el juicio contra Google Books, decía que «Google está en disposición de elegir a los ganadores de casi todos los mercados y segmentos de internet, y además puede hacerlo sin que nadie se entere». La suya es una reflexión acertada, e incluso añadiría que no sólo puede elegir ganador, sino que en muchas ocasiones el ganador es él mismo, ya que la empresa ha crecido tanto que tiene productos para competir en los segmentos más importantes. Y aunque no los tuviera podría ganar indirectamente: si no tienen un interés directo pueden tener la motivación de que no ganen empresas que son sus rivales más directos en otros campos, lo que limita su desarrollo.

En la misma línea se manifiesta Chris Kelty, antropólogo e historiador de UCLA. Su vocación por el código libre es verdaderamente interesante, y le ha llevado a crear un apasionante programa genético en el que los aficionados investigan en sus ordenadores desde casa, ajenos a los intereses de los grandes laboratorios farmacéuticos. Chris insiste desde 2009 en que no todo lo que brilla es oro. Según él, la empresa de Brin y Page utiliza el software libre para apuntalar una posición dominante de mercado, no para enriquecer su contenido. «Usan el código abierto, pero luego no ponen todas las modificaciones que realizan a disposición de todo el mundo y se las guardan para sí mismos. Google será el nuevo monopolio, y nadie más volverá a preocuparse por Microsoft».

Si crees que soy un mal pensado te diré que cada vez hay más gente que piensa lo mismo. En un interesante artículo publicado en octubre de 2009 por Lynn Jia Yang y Nina Easter en la revista Fortune bajo el título «Obama and Google (a love Story)» se explica cómo en su llegaba al poder en medio de una intensa crisis financiera el presidente de Estados Unidos, que era muy crítico con Wall Street, estableció mucha distancia con las grandes corporaciones del país. ¿Con todas? Bueno, no. Con todas no. Ahí estaba Google para tender una mano al presidente.

En su visita de 2007 a Googleplex, un Obama exultante declaraba que «compartía la creencia de que había que cambiar el mundo como Google hacía, de abajo arriba y no de arriba abajo». Esa simpatía parecía ser compartida, porque los empleados de Google aparentan ser firmes partidarios de Obama. De hecho, según publicaba OpenSecrets.org, los de Mountain View fueron uno de sus más firmes apoyos para su campaña electoral. Empleados y directivos donaron para su campaña presidencial hasta 803 000 dólares, cifra sólo superada por la donación de Goldman Sachs y Microsoft.

Durante la campaña electoral de 2007, Eric Schmidt asesoró personalmente al equipo de Obama en asuntos económicos. Cuando los demócratas ganaron las elecciones se filtró que Schmidt y algunos otros altos cargos de la empresa donaron 25 000 dólares cada uno para la fiesta de elección presidencial.

Desde que la Administración de Obama llegó al poder, Google se ha convertido en una de las firmas más influyentes en Washington, hasta el punto de que en estos últimos dos años numerosos xgooglers han sido contratados por la Administración estadounidense para ocupar puestos relevantes. Quizá el caso más conocido sea el de Andrew McLaughlin, ex director de Políticas Públicas de Google, que fue nombrado director de la Oficina Tecnológica de Estados Unidos. Qué brillante paradoja. Su cargo consiste en controlar y legislar los designios no sólo de su ex compañía, sino también de las que hasta hace pocos meses eran su feroz competencia.

En enero de 2010, Google firmó una inquietante alianza con la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA). Este acuerdo dejaba claro que el gobierno de Estados Unidos colaboraría estrechamente con la compañía para prevenir ciberataques.

¿Por qué resulta inquietante esta alianza? En primer lugar, porque supone un acuerdo entre la más importante agencia de información y la mayor fuente de información del mundo. Pocas cosas de las que sucedan en internet quedan ahora fuera del alcance del gobierno estadounidense. El desarrollo de esta alianza amenaza con cruzar la línea roja que la empresa se compromete a no traspasar, coqueteando con asuntos delicados sobre cómo equilibrar la privacidad individual, la inviolabilidad de las comunicaciones personales y la seguridad nacional.

Los resultados no tardarían en llegar. En agosto de 2011, en virtud del Patriot Act estadounidense, Google admitió al medio alemán Wirtschafts Woche una entrega sin autorización ni aviso a los usuarios europeos amparándose en el cumplimiento de las peticiones de información de la inteligencia estadounidense. Esto choca de lleno con la legislación europea y nos sirve de muestra para ver que Google siempre prioriza lo que considera su deber —es decir, las leyes estadounidenses—, mientras que el resto de las legislaciones quedan en un segundo plano.

Los pasos dados en los últimos años por la Administración estadounidense dejan entrever que no existe un especial interés en controlar el desmedido crecimiento de la empresa, aunque esté, como en Europa, investigada por monopolio. Suelen salir bastante bien parados de las investigaciones de las comisiones a ese lado del océano. Por qué será.

Por lo que acabas de leer, no tengo mucha confianza en el gobierno estadounidense en este asunto, y menos aún en la FTC. Creo que en Europa seremos bastante menos benévolos y, en definitiva, más justos. Google desempeña un papel útil para la Administración estadounidense. Es el «embajador» del American way of life, y no van a tener excesivas ganas de intervenir hasta que la situación sea insostenible.

Monopolio o no, siempre nos queda la posibilidad de tomárnoslo con cierto sentido del humor. Podemos jugar desde nuestra casa a una adaptación de un juego clásico, el Monopoly, que en internet ha sido rebautizado como el Googolopoly, que dispone de un tablero descargable e imprimible en el que ya no se compran casas ni hoteles. Eso está pasado de moda. ¡Estamos en el siglo XXI! Se compran y venden empresas y servicios de internet, como Amazon, eBay, o YouTube, y se puede crear un imperio sin preocuparnos por la rápida actuación de las autoridades anticompetencia.

Francia ha sido uno de los países más críticos con la empresa, en parte por el desarrollo imperialista de algunos de sus servicios, y en parte por un sentimiento muy arraigado en el país, que se preocupa especialmente de la defensa de su patrimonio cultural, que considera amenazado.

Ya hemos visto cómo el proyecto Google Books provocó un enorme revuelo político en Francia alentado por Jean-Noël Jeanneney, director de la Biblioteca Nacional. Sin embargo, los motivos de preocupación van mucho más allá. En 2010, el país galo fue el primero que sugirió en un informe de su gobierno establecer una «Tasa Google». Pese a lo que su nombre indica, no gravaría solamente las actividades de esta compañía, sino además las de otras grandes empresas de internet estadounidenses, como Facebook, Yahoo!, Microsoft o AOL. El informe propone que estas compañías tengan que pagar un canon en compensación por la vulneración de los derechos de autor que provocan estas plataformas. La idea es que ese dinero pueda dedicarse a fomentar alternativas legales para comprar libros, música o películas a través de internet. Es decir, la denominada «Tasa Google» incrementaría el control del gobierno francés sobre los contenidos y las actividades de los grandes gigantes del mercado tecnológico, que tendrían que pagar un peaje para subvencionar la industria audiovisual francesa. Con la intención de apoyar al segmento musical, que ha sufrido mucho con el avance de la tecnología, el llamado informe Telnik sugiere la creación de una tarjeta para jóvenes que sería subvencionada en un 50% para que pudieran adquirir música legal online.

En enero de 2011, las dos cámaras parlamentarias francesas aprobaron que la tasa quedase fijada en un 1%. La respuesta de Google, en línea con lo que habían argumentado en otras ocasiones, se limitaba a afirmar que ese tipo de tasas desaceleran la innovación digital. ¡Si me tocas el bolsillo te acuso de perjudicar el mercado y la innovación!

Francia es un país proteccionista con su cultura. Debemos contemplar este tipo de planteamientos en ese contexto. Creo firmemente que las industrias no deben ser protegidas de forma artificial por los gobiernos, y que han de sobrevivir por sí mismas. Es cierto que la industria cultural está amenazada por la evolución tecnológica en todo el mundo. Otro tanto le sucede a la industria musical, pues se descargan miles de millones de canciones sin que los garantes de sus derechos ingresen un céntimo. Pero no es menos cierto que se trata de una industria anquilosada en un soporte muerto —el CD— que no ha evolucionado y sigue anclada en el pasado, incapaz de ofrecer una alternativa racional de consumo acorde a sus tiempos. En mi opinión, muchos de los problemas que tienen con internet las industrias de los contenidos en general radican en una falta de adaptación a lo que debería ser una oferta necesaria. Sostenerla de forma artificial, penalizando por ello a compañías que no tienen relación directa con el problema —aunque sí podrían tener relaciones indirectas—, me parece un sinsentido que acabará por fomentar la figura de algunos mediocres que hacen de su oficio un beneficio, y que crean productos audiovisuales con el único objetivo de recoger su ración de fondos públicos. Parte de ese escenario se contempla hoy en día en sistemas proteccionistas, como los que defienden el cine español o francés, industria que se sostiene de forma habitual con cuotas de pantalla o tasas obligatorias a las televisiones privadas. Soy de la opinión de que no deben mantenerse industrias artificiales, y que es necesario moldearlas para que se ajusten a la demanda. Habrá que recorrer ese camino tarde o temprano, y cuanto más lo alarguemos peor será su situación. Premiar a esas industrias con fondos públicos por medio de tasas sólo hará que reaccionen más tarde y que se retrase la solución al problema.

En otros países también se ha hablado de crear una tasa, como si se tratara de un traje a medida para los chicos de Google y compañía. Sin ir más lejos, en España, unas polémicas declaraciones del presidente de Telefónica, César Alierta, señalaban el camino. Fue la primera vez que el presidente de una de las principales operadoras del mundo abría la caja de Pandora al afirmar que si Google y los demás buscadores quieren hacer negocio tendrán que cederles una parte a los operadores, que son quienes ponen a su disposición las redes y sus millones de clientes. Los operadores de telefonía y acceso a internet llevan años pensando cómo hincarle el diente al negocio publicitario de Google, cuyos millones de usuarios deben, necesariamente, utilizar sus infraestructuras.

Para las telecos es evidente que Google ya no es la compañía altruista de sus comienzos. Cobra por algunos de sus servicios y productos, digitaliza los contenidos de otros y los ofrece como si fuesen suyos. Usa toda la información que fluye por sus redes en su propio beneficio y eso le permite almacenar gratuitamente en sus sistemas infraestructuras que no comparte con terceros. Los operadores estiman que el tendido de las nuevas redes de banda ancha fija y móvil en Europa, necesario para soportar el creciente tráfico de internet, y del que son responsables en buena medida los servicios de empresas como Google, Microsoft o Yahoo!, les va a costar más de 300 000 millones de euros en los próximos años. Consideran que no es justo que asuman el total del coste mientras las empresas antes mencionadas se benefician indirectamente de estas inversiones.

A estas declaraciones se sumaron rápidamente otras operadoras, e incluso el ministro de Industria español, Miguel Sebastián, que inmediatamente advirtió que es «una opción a discutir y barajar, y muy posible». Con el apoyo de facto del gobierno a la iniciativa de Telefónica, durante febrero de 2010 se presentó en Europa la propuesta de una «Tasa Google» promovida por la Administración española, que ostentaba en ese momento la presidencia rotativa de la Unión Europea. A diferencia del caso francés, la idea era establecer un impuesto para empresas de tecnología por el uso de las redes. El dinero recaudado podía emplearse para garantizar el mantenimiento de las redes en toda Europa, así como su mejora, lo que compensaría a las grandes compañías de telecomunicaciones, quienes realizan enormes inversiones en infraestructuras que luego son utilizadas de forma gratuita por estas empresas.

El gobierno de España lo argumentaba en la Comisión Europea del siguiente modo: «Google y otras empresas tienen millones de clientes en todo el mundo, y por ello deben pagar un porcentaje de lo que ganan, ya que ocupan un ancho de banda que no puede utilizarse para otra cosa». La lógica en la que se basa esta medida, apoyada por muchos socios europeos, es que las operadoras de telecomunicaciones pagan al crear y mantener las redes, el usuario paga sus servicios de ADSL, 3G o cable, pero las grandes empresas de contenidos, mayoritariamente estadounidenses, no pagan por su uso y las disfrutan aprovechándose de su desarrollo. Lo que se pretende es que paguen parte de esa factura.

España instó a los socios a pensar en ello y a establecer una posición común de la estrategia digital para Europa en los próximos quince años. A fecha de hoy, aún no se ha cerrado ningún acuerdo.

En los últimos años no sólo Telefónica, sino también otras grandes compañías de telecomunicaciones como Vodafone, en Reino Unido, u Orange, en Francia, han unido sus voces ante los proveedores de servicios gratuitos que saturan las redes, lo que obliga a mayores inversiones. Estas compañías también aducen que deberían pagar por ello.

En septiembre de 2011, Julio Linares, consejero delegado de Telefónica, declaró —y esto pasó bastante desapercibido— que en su opinión vamos hacia un nuevo concepto de internet con diferentes tipos de conexión en función de la calidad de las redes. En otras palabras, que la red de redes podría tener una doble cara con dos tipos de servicio distintos.

Sostengo una teoría muy personal sobre todo ello. Ante estos anuncios, que repercutirían en el coste de las conexiones, adivino una muy tímida oposición por parte de Google, lo que me hace leer entre líneas. En febrero de 2011, durante unos encuentros con periodistas en el Mobile World Congress, el presidente de Telefónica comentaba coloquialmente que «los mercados piensan que de esto [en referencia a la «Tasa Google»] no vamos a ver un duro. Yo pienso que los mercados están equivocados. Es más, estamos en conversaciones cada vez más intensas con empresas como Apple o Google, y llegaremos a un acuerdo».

Efectivamente, poco después presencié con preocupación el anuncio de la creación de un servicio VIP por parte de Telefónica a través la denominada Content Delivery Network (CDN). En teoría, permitirá ofrecer una mayor calidad que la red normal y servicios de valor añadido, sobre todo a los proveedores de contenidos, que pagarán por la nueva y mejorada versión. Telefónica reconoció negociar con Google y tener ya apalabrados a otros clientes, como Agencia Tributaria, Red.es, Tuenti y el Cabildo Insular de la Palma. Digo que esta medida me preocupó porque pondría en entredicho la neutralidad en la red y la igualdad de competencia.

En el plano político, algunas voces defienden la gratuidad del uso de las redes por parte de las grandes empresas de contenidos auspiciándose en preceptos de neutralidad. Así, por ejemplo, el Partido Pirata sueco, liderado por Christian Engstron, afirmó varias veces en público que esta tasa es injusta, ya que penaliza a las empresas de internet en función de su éxito. Las asociaciones de usuarios de internet se han mostrado, en general, escépticas. Temen que una tasa así repercuta sobre las ya de por sí enormes arcas de las empresas de telecomunicaciones, y que las promesas de mejora de la red y de mayor calidad de la conexión mediante hipotéticas y gigantescas inversiones no lleguen a hacerse realidad.

Es cierto que la inversión en redes debe experimentar un enorme esfuerzo en los próximos años. El tráfico de internet se multiplicará por seis de aquí a 2014, y sólo el internet móvil crecerá un 30%. Siguiendo los criterios de neutralidad en la red, que debe estar garantizado por los gobiernos, creo que este tipo de tasas a empresas por utilizar las infraestructuras no son del todo legítimas. Las redes están ahí. Las empresas pueden utilizarlas y deben competir entre ellas. El beneficiario de todo ello es el usuario de los servicios, que ve cómo la innovación es un elemento diferenciador en estas empresas y se aprovecha de ello. Que las mayores empresas tengan una tasa repercutirá, en mayor o menor medida, en su innovación. Creo que una tasa así penaliza el éxito y es injusta, que permite subvencionar el negocio a las compañías de telecomunicaciones, quienes verían subvencionadas sus inversiones —un chollo— y que, probablemente, seguirían ofertando al usuario final los mismos servicios al mismo precio.

Además, añadiría que la resistencia de perfil bajo ante estos movimientos por parte de Google, Microsoft o Apple deja entrever que les seduce la posibilidad de tener una red de dos velocidades: la red Premium, para las empresas que pagan una tasa y que, por tanto, tienen acuerdos especiales con las operadoras que les proveen de servicios de mayor velocidad y calidad; y la red de «segunda división», en la que se englobarían todas las demás. Si eso fuera así, estas últimas no podrían optar, en ningún caso, a competir con las que ya dominan el mercado, lo que crearía una situación que incrementaría su posición dominante.

Sacado de quicio, todo esto del «castigo» por el uso —y abuso— masivo nos llevaría a establecer ridículas tasas en todos los sectores, con lo que se crearía una industria productiva totalmente subvencionada. Siguiendo esta lógica, podríamos pedir al gran fabricante de refrescos The Coca-Cola Company que subvencionara la producción de vidrio, ya que sus refrescos usan necesariamente los vasos en los que son consumidos. ¿Pagan los fabricantes de neumáticos las redes de carreteras por las que transitan los vehículos? ¿Tendría eso lógica? En definitiva, todo ello constituye un escenario dantesco que atenta contra lo que, al menos en teoría, los gobiernos se comprometen a garantizar —y lo que debemos que exigir que así sea—: la libertad e igualdad en internet.

No sólo hay normas o impuestos a medida de los chicos de Mountain View desde Francia y España, o en el ámbito europeo. La preocupación por las actividades de Google se extiende a muchos países. En 2010, el gobierno alemán decidió prohibir la utilización de la herramienta de seguimiento de la empresa Google —Google Analytics— por considerar que atenta contra la privacidad del usuario cuando navega por internet. Este servicio está considerado como un elemento fundamental en el proceso de análisis del tráfico que se produce en un sitio web determinado, ya que permite estudiar y constatar que los perfiles de los usuarios de nuestro sitio se ajustan a nuestros objetivos.

Google Analytics es una herramienta extraordinaria, increíblemente útil y poderosa, sencilla de usar y versátil. La utilizamos en muchas de las empresas en las que invierto o participo. Para mi desgracia, dependemos de ella. Su utilidad principal está en que aumenta el conocimiento y la productividad de quien la usa, aunque reconozco que en varias ocasiones he reflexionado con otros profesionales del sector si «debería» o no usarla. Cada vez conozco más casos de empresas, algunas de ellas muy conocidas, que buscan y acuden a otras alternativas analíticas, incluso de inferior calidad para medir los datos de tráfico y las oportunidades ocultas de sus páginas web. El motivo es obvio: la herramienta es buena —es más que eso: es excelente—, pero Google sabe demasiado. Es «demasiado» buena para ser real, y posiblemente el precio que pagamos por ella sin saberlo es demasiado alto. Pero ¿no era gratis? Ese es el engaño de Google. Pensamos que es gratis y, sin embargo, la pagamos. ¡Y vaya si lo estamos haciendo! Pagamos compartiendo y poniendo a nuestro servicio la información más privada de nuestras empresas. Posiblemente ese sea un precio demasiado alto, aunque a día de hoy algunos aún no lo comprendan. Que la luciérnaga se vea atraída por la luz brillante no hace que esta sea el paraíso. De hecho, moriría de tanto aproximarse a ella. Habitualmente millones de personas atraídas por este tipo de servicios se están quemando casi sin saberlo.

El principal problema para buscar alternativas —ya hemos visto que la falta de alternativas reales es un síntoma de monopolio— es que, si se trata de uno o varios portales web, no pasa nada. Resulta económicamente factible. Pero si se quiere aplicar a muchos portales, hay pocas alternativas de esa calidad y que no sean demasiado caras. En pocas palabras, a ese nivel no hay demasiadas alternativas reales en el mercado. Otra cosa es que las que haya nos puedan servir de manera puntual. Además, la integración de este producto con otras herramientas de Google, como Adsense o Adwords, es muy efectiva, y con otro proveedor no sería posible. Eso limitaría muchos negocios y servicios que son imprescindibles para millones de empresas.

El caso es que el gobierno alemán fue un paso más allá. Le preocupaba la recopilación de datos de los usuarios que hace el servicio Google Analytics. Esta práctica, según ellos, podría vulnerar la privacidad de sus ciudadanos. Las explicaciones que ha recibido el gobierno alemán por parte de la empresa Google no han sido satisfactorias. El gigante asegura que cumple con todas las normativas europeas de privacidad, y que incluso la herramienta Google Analytics es utilizada por sitios web de autoridades europeas que se ocupan de la protección de datos.

Pienso que el gobierno alemán se propasó con su medida. Posiblemente tendría más sentido alertar a los ciudadanos de este tipo de señuelos enseñándoles a valorar que, pese a lo que pueden pensar en un principio, no son gratuitos, como parece a primera vista. Nadie hace nada gratis. Créeme si te digo que eso se aplica muy especialmente a Google. Deberíamos reflexionar sobre ello.

No sólo la legislación, los impuestos o los derechos de propiedad intelectual son motivos de conflicto. En muchos países, el imperio se encuentra con otro tipo de problemas.

En los primeros años de internet en España emergió con fuerza un negocio basado en los sistemas de tarificación adicional. El sistema, que era similar a conectarse a una línea telefónica de tarificación especial (en aquel entonces, números 906, ahora 806, 807, etc.), se implantó rápidamente como un lucrativo modelo de negocio. Consistía en ofrecer determinados tipos de contenido al usuario final a través de la conexión a dichos números por medio de un software denominado dialer. Ese tipo de líneas se encontraba en aquel momento en una situación de «alegalidad», ya que solamente estaban regladas para su uso en sistemas de voz, y no de datos, a través del ordenador.