La Generación del 98 es también llamada generación del desastre en alusión a la pérdida de las últimas colonias de ultramar por España.

El desastre de 1898 agudiza en los literatos de la generación del 98 la repulsa hacia el estado de cosas que lo había hecho posible y la exigencia de un cambio rotundo de la vida española. Los hombres del 98 buscan la renovación espiritual de España.

La Generación del 98 estaba casi obsesivamente preocupada por lo que se llamó el «problema español», y de esta manera redescubrieron la belleza del sobrio paisaje castellano y desarrollaron una considerable renovación estilística evitando la característica retórica del siglo XIX.

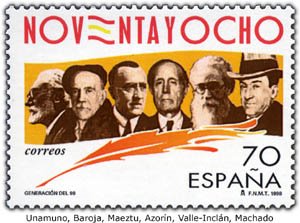

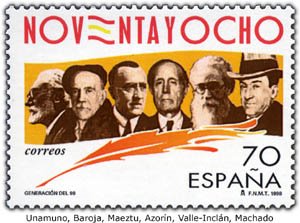

Fue Azorín quien en el 1913 acuñó el nombre de Generación del 98 para el grupo de autores con tendencias ideológicas y estéticas semejantes:

Todos los autores del 98 muestran un entrañable amor a España; pero ninguno acepta su tradición por principio. Esto les lleva a buscar una «imagen de España no consagrada por los tópicos». La auténtica alma de España no es, manifiestan, la de las grandes gestas e ideales de la época de los Austria.

¿Dónde hallar, pues, la «España auténtica»? Escogen tres caminos para llegar a la esencia de España:

Todos los escritores del 98 son oriundos de las provincias costeras de España; sin embargo, el paisaje de Castilla y su tradición espiritual les sirve para catalizar sus sentimientos frente a España. Para ellos es Castilla el núcleo de la España auténtica y su más alta expresión espiritual.

Los novelistas del XIX habían descrito el paisaje variado de las provincias españolas en sus estampas costumbristas: Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928): Valencia; Armando Palacio Valdés (1853-1938): Asturias; Emilia Pardo Bazán (1852-1921): Galicia; José María de Pereda (1833-1906): Cantabria.

Frente a la descripción del tipismo regional costero de los escritores costumbristas y naturalistas del XIX, el 98 tomó el paisaje de Castilla como símbolo auténtico del alma española: Su austeridad y sobriedad, en otros tiempos inspiradora de la mística, es ahora para el 98 la imagen plástica del alma interior de la España que despierta de sus sueños imperiales y de su pasado «glorioso». El paisaje de Castilla será para el 98 «el alma de Castilla», Castilla es su paisaje. Y el alma de Castilla es el alma nuclear de España. Como dijo Azorín: «A Castilla la ha hecho la literatura».

Los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós (1843-1920) ya habían sido un intento de buscar la verdadera historia de España y su alma. Historia para el 98 no significa narración de las gestas pasadas y gloriosas de España, la historia exterior de España. Lo que les interesa es la intrahistoria, la historia realmente sentida por el pueblo y no la hecha por los políticos. La España gloriosa no es la España auténtica. Bajo aquella España clásica y «gloriosa» latía una realidad social que refleja muy bien la literatura picaresca del Siglo de Oro. El periodo glorioso de la historia exterior de España es una máscara de su realidad interior.

Los hombres del 98 irán a buscar la auténtica historia de España en la Edad Media, época en la que las auténticas y más genuinas tendencias del alma española no se habían corrompido aún.

La auténtica historia de España la encuentran los hombres del 98 en la sutil trama de la vida cotidiana. «No busquéis el espíritu de la historia y la raza en los monumentos y en los libros, lo que importa es el mundo desconocido de pequeños hechos» (Azorín). En esta nueva visión de la historia se hace notar la influencia del historicismo de primeros de siglo que rechaza la interpretación trascendental e idealista de la historia universal al estilo de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831).

La literatura, lo mismo que la historia, no es aceptada por los escritores del 98 en su totalidad. Sienten preferencia por los primeros escritores medievales: Gonzalo de Berceo (1198-1264), primer poeta castellano de nombre conocido, con su estilo sencillo y sus temas ingenuos; Juan Ruiz, llamado Arcipreste de Hita (1283-1350) con su erotismo; Jorge Manrique (1440-1479) y su lamento elegíaco. También descubren a los clásicos olvidados: Luis de Góngora y Argote (1561-1627) y Baltasar Gracián (1601-1658). Del siglo XVIII y XIX aceptan a autores como José Cadalso (1741-1782) y Mariano José de Larra (1809-1837), que dejaron brillantes retratos críticos de la vida y la sociedad española de su época y sintieron vivamente el «problema de España».

Más tarde, los hombres del 98 valorarán toda la tradición literaria española, pero atendiendo solamente a su contenido humano y a la obra eterna, prescindiendo de tópicos y prejuicios nacionales. Lo mismo ocurre en el terreno del arte, en el que admiran la espiritualidad de El Greco (1541-1614) y la fuerte pintura negra española de José Gutiérrez Solana (1886-1945).

El estudio del paisaje de Castilla, de la historia interna y de la literatura más auténtica, proporciona a los autores del 98 un nuevo concepto del alma y de la vida de España. En este periodo de crisis de la identidad nacional, tras el desastre de 1898, buscan un nuevo sentido universal, buscan valores eternos e imperecederos, inmanentes al alma española. Buscan lo trascendente que el espíritu burgués y positivista del XIX había olvidado. En el fondo, todos estos autores muestran nuevas inquietudes metafísicas y morales.

La primera influencia sobre el 98 fue la de toda la literatura pesimista y crítica de finales del XIX: Henrik Johan Ibsen (1828-1906), dramaturgo noruego reconocido como creador del drama moderno; el novelista ruso Fiódor Mijáilovich Dostoievski (1821-1881); el filósofo pesimista alemán Arthur Schopenhauer (1788-1860); el filósofo, poeta y filólogo alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900); el filósofo existencialista y teólogo danés Søren Kierkegaard (1813-1855); el filósofo alemán Karl Christian Friedrich Krause, (1781-1832). A través de Krause y sus teorías, penetró la ética kantiana.

En el terreno religioso, tuvo mucha influencia la corriente modernista en teología y en filosofía. Un movimiento religioso de fines del siglo XIX y comienzos del XX que pretendió poner de acuerdo la doctrina cristiana con la filosofía y la ciencia de la época, y favoreció la interpretación subjetiva, simbólica e histórica de muchos contenidos religiosos. La Vida de Jesús, del filólogo e historiador francés Ernest Renan, fue lectura de juventud de la mayoría de estos autores. Al lado del modernismo, estaba extendida la crítica bíblica de Harnack y la doctrina de la «muerte de Dios» de Nietzsche.

En política y en ética fue grande la influencia de la ética kantiana, mejor dicho del socialismo inmanente a los neokantianos y a los krausistas, así como el anarquismo.

La influencia de la filosofía de Nietzsche en todos los autores del 98, sobre todo en sus tiempos jóvenes, les llevará a un subjetivismo elitario y anarquista que intenta subordinar las exigencias de la razón a la vida: «Hemos vivido demasiado tiempo para grandes ideales vacíos, es hora de vivir para la vida», este será el tema de nuestro tiempo, según Ortega y Gasset.

Literariamente será El Quijote y los mitos españoles el tema central de los hombres del 98. Casi todos ellos han escrito comentarios al Quijote, nuevas interpretaciones del mismo o comentarios filosóficos: Unamuno, Azorín, Ortega.

El libro Castilla publicado en 1912 se compone de 14 artículos periodísticos; cuatro de ellos previamente publicados y el resto inéditos. Esta obra representa lo más puro de la obra de Azorín y se considera el máximo exponente de las cualidades de su literatura, el modelo de su más genuino estilo.

Tras una primera lectura de Castilla, se puede sacar la impresión de encontrarnos ante un libro que no responde realmente a su título, que no tiene unidad argumental, ni casi temática y que es una simple reunión de artículos bajo un título, sin embargo, no es así.

En primer lugar, el prólogo ya evidencia los propósitos del autor: hace una meditación sobre un espacio y un tiempo, los de Castilla (hay que tener en cuenta que es éste un libro dedicado a un pintor y aparentemente descriptivo), y que, sin embargo, diluye el espacio en el tiempo, le realidad en la literatura, el presente en el pasado.

Respecto a la unidad del libro se pueden agrupar los artículos en varios grupos:

- Primer grupo.

Los cuatro primeros artículos sí tienen unidad, presentan la estructura de un libro de viajes, aunque sin viajero protagonista. Ese viaje por España lo llevará de los ferrocarriles españoles a los europeos, vistos por los españoles.

El tema «Europa-España» típico del 98, se marca al principio del libro. Después, un viajero que se precie describirá los albergues, las ventas… Y si el viaje es por España los toros serán uno de los tópicos principales.

Por tanto, ese viaje será el argumento invisible de los cuatro primeros artículos, pero lo importante es el tema: meditación sobre España en su dialéctica con Europa. Así, en los dos primeros artículos los viajeros españoles ven el ferrocarril europeo; los europeos vienen a construir el español. La visión de las fondas, lleva a Azorín a una meditación sobre España-Europa. Lo mismo ocurre con los toros, donde aún se marca más el indigenismo español.

- Segundo grupo.

Los tres siguientes trabajos Una ciudad y un balcón, La catedral y El mar, son los más independientes entre sí; y sin embargo hay, ciertamente, unas semejanzas entre los tres, hay un parentesco en el aspecto teórico y poemático.

En el plano teórico aparecen los dos grandes temas del libro: Casilla y el tiempo, o mejor dicho el espacio de Castilla diluido en el tiempo visto desde Castilla. En los tres artículos, la meditación del tiempo y la contemplación del espacio se hace directamente. Lo descriptivo (espacio) se une a lo temporal. Estos tres artículos son el verdadero núcleo de Castilla como libro, en efecto, Una ciudad y un balcón, junto con La catedral son la pintura urbana de Castilla y El mar es la pintura campesina. La Castilla de Azorín es un conjunto de pequeñas calles, de pequeñas casas, de pequeños seres afanados en sus trabajos tradicionales; de pequeños ruidos y silencios hondos. Y todos esos ruidos de Una ciudad están presididos por una torre la de La catedral que lanza campanadas que recorren el espacio y el tiempo de Castilla. El motivo de las campanadas recorre el libro entero.

El carácter poemático que une estos tres artículos es la solidez de su construcción ya que aparecen divididos en partes paralelas con respecto al tiempo y al espacio y que conducen al lector, como en la lírica, hacia una sensación que domina a las demás y que se manifiesta por una frase-estribillo:

En Una ciudad y un balcón es «No me podrán quitar el dolorido sentir».

En La catedral es la frase «Es fina, frágil, sensitiva».

En El mar es «No puede ver el mar».

En los tres artículos esta única sensación se ve desde un personaje anónimo que viene a ser el «yo» del poeta quien desde lo alto vigila el espacio y el tiempo.

- Tercer grupo.

Los otros cuatro: Las nubes, Lo fatal, La fragancia del vaso, Cerrera, cerrera, tienen una importante unidad tanto en los materiales de los argumentos como en la temática y en la técnica. En los siete artículos anteriores no hay verdaderos personajes; ahora aparecen, con clara inclinación al cuento, protagonistas. Los cuatro siguen la misma técnica, pues utilizan el argumento de un autor clásico para trazar una ficción nueva que continúa la ya conocida.

Las nubes, continúa La Celestina.

Lo fatal, continúa el tercer tratado del Lazarillo.

La fragancia del vaso, continúa La Ilustre fregona.

Cerrera, cerrera, continúa La tía fingida.

Le temática de estas obras es el peso del tiempo. Lo que el tiempo ha hecho con personajes como Calisto, el hidalgo del Lazarillo, Constanza, el estudiante manchego. Son obras paralelas en argumento, tema y técnica.

Con respecto a la técnica hay un rasgo interesante, que no aparece en La fragancia del vaso: se detiene un momento la narración para glosar otro texto.

Así lo vemos en:

Las nubes. Se comenta un pasaje del poema Colón de Campoamor. Y ese pasaje es el que da simbolismo, sentido y título al artículo entero.

En Lo fatal se comenta un soneto de Góngora que le da título y simbolismo al texto del hidalgo.

En Cerrera, cerrera se comenta un capítulo del Quijote que da simbolismo al texto procedente de La tía fingida.

- Cuarto grupo.

Los tres últimos capítulos Una flauta en la noche, Una lucecita roja y La casa cerrada presentan entre sí una unidad temática y genérica, paralelismo en los argumentos y semejanza en la técnica.

Son tres narraciones que no parten de libros y que ponen en evidencia «el paso del tiempo» a través de unos personajes inventados. La técnica, en clara relación con la de Una ciudad y un balcón, es la misma en las dos primeras narraciones: el estudio sucesivo de un individuo o de una familia en distintas fechas, por ejemplo, en Una flauta en la noche con apartados cronológicos en 1820, 1870 y 1900. En La casa cerrada, el paso del tiempo se ve desde el presente. Son los recuerdos de un personaje al volver a una casa donde había vivido sus mejores días.