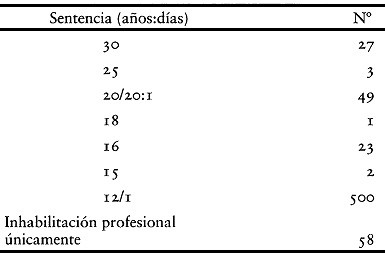

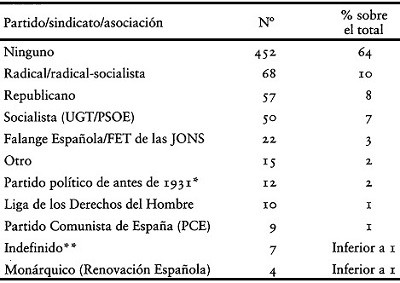

TABLA 6.1. SENTENCIAS IMPUESTAS POR EL TRIBUNAL ESPECIAL A ACUSADOS DE MADRID

Fuente: AGA, P, 4026-4034.

6

LA LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA MASONERÍA

Y DEL COMUNISMO Y SU APLICACIÓN

EN MADRID, 1940-1945

El 25 de febrero de 1940, el editorial del diario madrileño Ya anunciaba con gran entusiasmo que el gobierno acababa de aprobar el texto definitivo de un decreto que respondía a las necesidades de «justicia actual y justicia histórica». Aunque el periódico nada podía decir todavía acerca del contenido exacto de aquella nueva norma, sí que aseguró a sus lectores que se trataba de una ley contra un enemigo que había dejado «sentir sus efectos entre nosotros» desde principios del siglo XVIII, que había propiciado la «plena descomposición» de España que se hiciera definitivamente manifiesta a finales del siglo XIX, y que había logrado supuestamente incluso tomar el poder en los meses previos a julio de 1936. Ese enemigo era la masonería[1]. El decreto en cuestión era la Ley sobre Represión de la Masonería y del Comunismo (LRMC), que sería promulgada finalmente el 1 de marzo[2].

Este editorial es sintomático de cómo fue la implementación de la LRMC en varios aspectos. Pese a que esa ley instituyó un Tribunal Especial autorizado a imponer penas máximas de hasta treinta años de prisión por pertenencia a organizaciones masónicas o comunistas, el artículo del Ya no hacía mención alguna del comunismo. Teniendo en cuenta lo controlada que estaba la prensa en aquel momento, aquella, omisión no pudo haber sido un descuido de la dirección del diario. Lo demuestra, por ejemplo, la orden dictada 18 meses después (en septiembre de 1941) por el órgano que tenía entonces a su cargo la gestión de la prensa y la propaganda, la vicesecretaría falangista de Educación Popular, y dirigida a todos los directores de periódico de España[3]. En ella se les conminaba a publicar las primeras sentencias pronunciadas en aplicación de la LRMC y se indicaba explícitamente que, a la publicación de tales veredictos «dictados por el Tribunal contra la Masonería […], cada periódico podr[ía] agregarles detalles en cuanto a la perniciosa actuación que [los miembros de la “secta” masónica] mantuvieron en cada caso durante la pasada guerra en España[4]».

El editorial del Ya también abordaba la cuestión de para qué se necesitaba una LRMC. A fin de cuentas, varios eran ya los mecanismos entonces vigentes con los que castigar la masonería por su presunta responsabilidad especial en el desencadenamiento de la Guerra Civil. ¿Por qué, pues, otra jurisdicción especial más? Ya explicó a sus lectores que, aun cuando la masonería fue derrotada en la Guerra Civil, «nos hallamos frente a un enemigo sinuoso, acostumbrado al fingimiento y a la sombra […]. Con enemigos de esa índole no valen los recursos que son útiles para las demás […]. Con [la nueva ley] prosigue la gran obra de saneamiento moral y social de España emprendida bajo el impulso de la mano firme del Caudillo[5]». La derrota que se infligió durante la guerra, por así decirlo, no dejó a la masonería del todo impotente, sino que, muy al contrario, esta continuaba constituyendo una «amenaza» de semejante calibre que se hacía preciso crear una jurisdicción especial para luchar contra su naturaleza singularmente perniciosa.

El temor a los insidiosos poderes de la masonería no era un rasgo privativo de la España franquista en 1940. De hecho, muchos regímenes «nacionales» de otros países europeos habían tomado medidas contra los francmasones dentro de sus planes de revitalización de sus respectivas naciones. Mussolini prohibió la masonería en la Italia fascista en 1925[6]. Hitler, que en Mein Kampf acusó a la masonería de ser un «magnífico instrumento» para la difusión de la influencia del judaísmo internacional[7] tomó la misma medida cuando accedió al poder en 1933[8]. Dos años después, en mayo de 1935, el dictador portugués Salazar convirtió en delito la pertenencia a organizaciones masónicas y ordenó la confiscación de todos los bienes de estas[9].

El régimen de Franco no pasó por alto las acciones emprendidas contra la masonería en otros países y su prensa comentó favorablemente tales medidas y acontecimientos, pues daban crédito a sus tesis acerca de la existencia de una conspiración masónica secreta. ABC, en un artículo de septiembre de 1940, interpretó una purga de funcionarios masónicos llevada a cabo por el general Antonescu en Rumanía unos días antes como una medida «defensiva» destinada a salvaguardar el «espíritu nacional»[10]. También acogió con agrado el hecho de que parte de la «Revolución Nacional» de la Francia de Vichy que siguió a la derrota ante Alemania en junio de 1940 consistiera en la persecución de la masonería. El mes anterior se había decretado la abolición de todas las «sociedades secretas» francesas y el relevo de todo masón de sus funciones como empleado público. Unos 14 600 funcionarios se vieron afectados, incluidos, como mínimo, 1328 docentes[11]. En total, 60 000 franceses y francesas fueron «fichados» como sospechosos de masonería. De ellos, las autoridades arrestaron a 6000 y deportaron a 989. Existe constancia de que 549 murieron fusilados o a raíz de su deportación[12].

Son varios los paralelismos entre la persecución de la masonería en la Francia de Vichy y en la España franquista. Ambas campañas se justificaron desde una supuesta defensa del catolicismo, una defensa fácilmente esgrimible porque el papado, en seis de las encíclicas publicadas durante los siglos XVIII y XIX, había condenado la masonería por considerarla un ataque a los cimientos del orden religioso y civil establecido. La última de ellas, Humanum genus, publicada por León XIII en 1884, denunciaba las supuestas maquinaciones conspirativas de los masones, sociedad secreta que, según el pontífice, «era tan perniciosa para el Estado como para la religión cristiana[13]». Para muchos católicos franceses, los francmasones constituyeron la fuerza impulsora secreta del republicanismo laico y anticlerical, especialmente durante la Tercera República[14]. No es casualidad, pues, que, pese a sus divergencias en cuanto a la colaboración con los alemanes, todos los obispos franceses estuvieran de acuerdo en apoyar la purga de masones en Francia[15]. Dada la asociación establecida por muchos entre la masonería y la Tercera República, era de prever que las autoridades de Vichy responsabilizaran en parte a la primera de la derrota de junio de 1940. No solo hubo una depuración de masones del funcionariado francés, sino que se nombró incluso al director de la Biblioteca Nacional, el devoto católico Bernard Faÿ, para el puesto de director del servicio encargado de investigar la relación entre la masonería y la derrotada Tercera República. A partir de octubre de 1941, Faÿ colaboró regularmente en la revista Documents maçonniques; como su propio título sugiere, esta publicación aireaba documentos masónicos confiscados con los que se pretendía mostrar hasta qué punto «dirigían» los masones la Tercera República[16].

La asociación entre fuerzas internacionales perniciosas, «decadencia» nacional y una república laicizante derrotada se hace también patente en el inusualmente largo preámbulo de la LRMC. En él se afirmaba que la Guerra Civil española no había sido más que la culminación de la «decadencia» de España iniciada con la pérdida de las colonias a comienzos del siglo XIX. Ese proceso de declive, acelerado por las guerras carlistas decimonónicas y por la inestabilidad política de las décadas iniciales del siglo XX, tendría así una causa principal: las maquinaciones de una conspiración masónico-comunista secreta. Según ese «análisis», la rebelión militar de julio de 1936 fue una revuelta popular contra el criminal empeño de aquellos conspiradores de convertir a España en esclava de la tiranía soviética. Su conclusión era que la prolongada resistencia opuesta a la «verdadera España» atestiguaba el poder de esa conspiración internacional[17].

El convencimiento de que la masonería era la culpable del declinar de España desde su otrora estatus de gran potencia no tenía nada de nuevo: estaba muy afianzado desde hacía tiempo en los círculos católicos integristas. Por ejemplo, una feroz campaña de prensa emprendida por varias organizaciones católicas en la década de 1890 (entre las que se incluía la Unión Antimasónica Española, fundada en 1897) culpó a la masonería tanto de avivar el descontento en las colonias que aún se hallaban bajo dominio español como de la desastrosa derrota padecida en la guerra de 1898. Aquella campaña casi provocó la desaparición del movimiento masónico en España, que se hallaba ya debilitado por divisiones organizativas internas en sus feudos de Madrid, Andalucía, Cataluña, Levante y las islas Baleares y Canarias[18].

La identificación de la masonería con el comunismo era también un estribillo ya familiar en la derecha española con anterioridad a la Guerra Civil[19]. De hecho, el único elemento desconcertante del preámbulo de la LRMC era su no mención del tercer elemento típico de la conspiración: el judaísmo internacional. Antes incluso de la Revolución Rusa, los ataques contra la masonería española venían formulados con frecuencia en términos de una supuesta conspiración «judeo-masónica»; de ese modo, una amenaza imaginaria tradicional, como era la que supuestamente planteaban los judíos para la unidad católica de España, quedaba potenciada mediante la adición de otra amenaza bastante más real, como era la de los francmasones[20]. A comienzos de la década de 1930, la conspiración había pasado ya a ser frecuentemente calificada de «judeo-masónico-bolchevique»; el general Mola, jefe de las fuerzas policiales del país (en su calidad de director general de Seguridad) cuando la monarquía alfonsina cayó en abril de 1931, atribuyó en sus memorias el advenimiento de la República a una conspiración judía de alcance mundial que movía los hilos tanto de la masonería como «de las internacionales obreras[21]». La existencia de una supuesta conspiración mundial de tres cómplices fue asimismo un elemento habitual de la campaña de la CEDA contra la Segunda República. En el período previo a las elecciones de febrero de 1936, las JAP (juventudes de dicha confederación derechista) proclamaron que la batalla que se avecinaba enfrentaba a Gil Robles (líder de la CEDA) contra el triángulo (símbolo de la masonería), la hoz y el martillo, y la estrella de David[22].

La ausencia de referencias al judaísmo en el texto de la LRMC no significaba que el régimen de Franco hubiera rechazado el antisemitismo. Desde noviembre de 1936, Juan Tusquets, sacerdote jesuita y autoproclamado «experto» en sectas y conspiraciones secretas, publicó una serie de libros en una colección titulada «Ediciones antisectarias» con el beneplácito de Franco y de la jerarquía eclesiástica española. Entre las obras escritas por el propio Tusquets estaba Masones y pacifistas, publicada en 1939. En dicho libro no solo afirmaba que la masonería había sido fundada por judíos deseosos de aplastar al cristianismo, sino también que los francmasones del gobierno republicano pretendían convertir a España en esclava del judaísmo[23]. Carrero Blanco se hizo eco de ese sentir en su primer informe sobre la situación interna en España que remitió a Franco en agosto de 1941, al poco de su nombramiento como subsecretario de la Presidencia en mayo. Allí recordaba al Caudillo que la masonería y el comunismo no eran más que «tretas» del judaísmo, y que el Frente Popular, en concreto, estaba al «servicio del poder judaico[24]».

La nula mención del judaísmo en la terminología de la LRMC se debió sin duda a algo tan sencillo como que apenas quedaban ya judíos en España. Al término de la Guerra Civil, ninguna de las principales comunidades judías en territorio español peninsular (las de Sevilla, Madrid y Barcelona) alcanzaba los mil miembros[25]. De todos modos, ello no fue óbice para que los investigadores creados por la LRMC se encargaran de exagerar la importancia del papel que los pocos judíos que quedaban aún en España desempeñaban en la masonería. El Tribunal Especial, en su memoria anual de 1942 remitida a Franco, informaba que «llama[ba] la atención el gran número de masones judíos. Teniendo en cuenta los pocos mosaicos que, por fortuna, existen en España, se puede aseverar que la casi totalidad de judíos residentes en nuestro solar eran masones[26]». Aquellos comentarios reflejaban la peculiar naturaleza del antisemitismo español. Este no iba dirigido contra la minúscula comunidad judía en España, sino contra el «judaísmo internacional», un concepto ideológico que, pese a su carácter abstracto, continuaba siendo una supuesta amenaza para la unidad católica alcanzada por España en 1492[27].

No se puede decir lo mismo del caso de los masones. En abril de 1931, había unos 5000 repartidos entre 167 logias[28]. Aunque distaban mucho de ser un movimiento de masas, sí es cierto que varios destacados parlamentarios de las Cortes constituyentes que aprobaron la controvertida constitución republicana que establecía la separación entre Iglesia y Estado eran masones. Según el cuidadoso trabajo realizado por Ferrer Benimeli, un 39% de los diputados socialistas, un 54% de los radicales, un 62% de los radical-socialistas y un 68% de los de Acción Republicana eran masones, y, en concreto, lo eran nueve de los veintiún miembros de la comisión pluripartidista que redactó la Constitución (incluido su presidente, Luis Jiménez de Asúa)[29].

El elevado número de diputados republicanos masones en 1931 se debía tanto al carácter tradicionalmente elitista de la masonería española como a la identificación de sus valores seculares y racionales con los del republicanismo político. Solo siete diputados masónicos provenían de ocupaciones manuales; compárese esa cifra con los 67 que eran abogados, amén de veinte periodistas y quince médicos[30]. La masonería madrileña no era una excepción a esa regla. Apenas un 7% de los individuos que ingresaron en logias masónicas en las últimas décadas del siglo XIX procedían de oficios manuales[31]. Ese elitismo social era en parte cultural. Los iniciados potenciales tenían que demostrar una educación suficiente como para poder contribuir a la lucha masónica por la «ilustración» de la sociedad[32]. Sin embargo, su causa principal era económica. Las logias masónicas imponían onerosas cargas económicas a sus miembros, pues estos estaban obligados no solo a contribuir en los gastos de mantenimiento de la organización, sino también a efectuar regularmente donaciones de fondos que se recaudaban con el fin de apoyar a hermanos masones que se hallasen en apuros[33]. El elevado coste económico de ser masón explica por qué tantos de ellos abandonaban las logias madrileñas al poco de ingresar en ellas[34].

La prominencia de los republicanos masónicos llevó (de forma más o menos previsible) a los oponentes católicos al nuevo régimen a descalificar la Segunda República acusándola de ser una creación de la masonería. El sacerdote jesuita Juan Tusquets, dentro de su ya mencionada campaña antimasónica, publicó en 1932 un libro que analizaba los orígenes de la «revolución española» de abril de 1931. Su nada sorprendente conclusión era que la República era el producto de una conspiración masónica (y judía)[35]. La campaña emprendida por la CEDA para conseguir la supresión de los artículos sobre materia religiosa incluidos en la Constitución se dedicó también a hacer especial hincapié en la implicación de la masonería. Según el programa electoral de 1933 de dicha confederación derechista, los francmasones —en colaboración, por supuesto, con el «sectarismo marxista» y el «judaísmo internacional»— habían roto «los sagrados vínculos» entre Iglesia y Estado[36]. El líder de la CEDA, Gil Robles, hizo gala de sus credenciales antimasónicas cuando, siendo ministro de la Guerra en 1935, firmó la orden de destitución de destacados oficiales por ser sospechosos de masonería[37].

Tras la rebelión militar de julio de 1936, los masones tuvieron peligros más graves de los que preocuparse que una simple retórica hostil. En 1936, la mayoría de los aproximadamente 5000 masones residentes en España se hallaban radicados en Andalucía (sobre todo, en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla) y el Marruecos español[38]. Esas zonas cayeron bajo el control rebelde en el verano de ese mismo año. Antes se creía que todos los francmasones que no lograron huir de la España rebelde en 1936 murieron asesinados[39]. Sin embargo, investigaciones recientes indican que los masones que no eran figuras destacadas de las organizaciones del Frente Popular eludieron el pelotón de fusilamiento. En Granada, por ejemplo, la logia más grande e importante en julio de 1936 era la «Alhambra número 39», que contaba con más de setenta hermanos. Aunque un informe publicado en aquel momento por el Colegio de Abogados del Madrid republicano a propósito del terror rebelde sugería que todos los hermanos de aquella logia murieron fusilados[40], actualmente parece más bien que «solo» diecisiete fueron ejecutados en realidad, todos ellos dirigentes destacados del PSOE local o del partido republicano burgués, Izquierda Republicana. Además, algunos hermanos apoyaron la rebelión militar y se alistaron en el ejército franquista, si bien aquello no les ahorró la correspondiente investigación de posguerra en aplicación de la LRP o de la LRMC[41].

Pero, aunque muchos masones evitaron la ejecución en 1936, un buen número de ellos fueron arrestados y encarcelados luego, a partir de 1937, tras ser identificados en documentos masónicos confiscados[42]. Aunque la incautación de documentos había sido una práctica habitual desde el inicio mismo de la guerra[43], la recopilación sistemática de documentación masónica comenzó de verdad con la creación en junio de 1937 de la militarizada Oficina de Recuperación de Documentos, fundada por Marcelino de Ulibarri (amigo personal de Franco desde finales de la década de 1920) justo después de la caída de Bilbao en manos de las fuerzas franquistas ese mismo mes[44]. Esa organización, que respondía directamente ante Franco, tenía encomendada la misión de confiscar cualquier prueba o documento relacionado con la masonería española que encontrara en zonas situadas bajo control rebelde. En enero de 1938, Franco cursó orden a todas las autoridades militares y civiles para que cooperaran con las labores de dicha Oficina[45]. En diciembre de 1938, Marcelino de Ulibarri informó de que su organización había recabado hasta aquel momento más de 5 millones de documentos y miles de libros y panfletos masónicos, así como colecciones enteras de boletines oficiales publicados por organizaciones masónicas, como el Gran Oriente Español[46]. El régimen de Franco puso ese impresionante arsenal documental (almacenado en Salamanca desde entonces y hasta hoy[47]) a disposición de otros regímenes antimasónicos. Así, en noviembre de 1940, una delegación del SD (el Servicio de Seguridad del partido nazi) viajó hasta Salamanca para investigar las actividades de la masonería internacional. Marcelino de Ulibarri fue notificado posteriormente del «asombro» que el ingente volumen del archivo salmantino había causado en el jefe de aquella delegación, Werner Haas[48].

La soga legislativa alrededor del cuello de la masonería española se estrechó aún más durante el año que precedió a la promulgación de la LRMC en marzo de 1940. Como ya hemos visto, la masónica fue una de las instituciones proscritas por la LRP; no solo era la pertenencia a una logia masónica factor determinante de responsabilidades políticas, sino que la detentación de un puesto de rango elevado dentro de una organización de la masonería era considerada un elemento agravante a la hora de decidir la sentencia[49]. En enero de 1940, la orden que codificaba el delito de rebelión militar declaraba expresamente que todo masón que hubiera «intervenido activamente en la revolución roja» debía ser fusilado[50].

Así pues, el marco represor previo a marzo de 1940 proporcionaba ya al régimen de Franco la maquinaria legal precisa para matar, encarcelar o multar a los masones, así como los medios necesarios para confiscar las propiedades masónicas. Por lo tanto, la finalidad de la LRMC era otra: se trataba de cubrir una necesidad imaginada e irracional, como era la de subyugar aquel nebuloso «contubernio internacional» dentro de las propias fronteras españolas. La creencia irracional del régimen en la existencia de dicha conspiración quedaba demostrada por la presencia de una unidad policial especial «antimarxista» destinada a combatirla. Pese a su denominación, esa unidad, creada en Valladolid en 1937, dedicaba al parecer buena parte de su actividad a la persecución de la masonería. En concreto, participó activamente en la confiscación de documentos masónicos en 1937-1938[51]. Dos de sus más destacadas figuras eran unos «especialistas» en conspiraciones como Mauricio Carlavilla del Barrio (más conocido como Mauricio Karl) y Eduardo Comín Colomer. Karl, colaborador del general Mola cuando este fue director general de Seguridad en 1930-1931, fue expulsado de la policía en 1935 y se encontraba en Portugal en julio de 1936 por hallarse implicado en un intento fallido de asesinato contra el presidente Azaña[52]. Comín era un autor prolífico de escritos acerca de las amenazas que las conspiraciones internacionales suponían para España; a partir de 1949, desempeñaría un papel activo en el adiestramiento de la policía secreta franquista entonces en ciernes[53].

Comín y Karl eran editores del Boletín de información antimarxista, publicado con carácter interno (para el Cuerpo General de Policía) desde julio de 1941 con el propósito de divulgar detalles de la conspiración internacional descubierta por la unidad policial especial «antimarxista»[54]. El boletín dedicó buena parte de sus páginas a las supuestas actividades de los masones dentro del «contubernio judeo-masónico-comunista». Así, su segundo número, de agosto de 1941, se dedicó a la cuestión de «La francmasonería: Fundamentos legales de la lucha contra el marxismo y las sociedades secretas[55]». El comunismo, pese a la amenaza real que supuso para el régimen tras la Guerra Civil, era representado a menudo con un papel marginal dentro del consabido «contubernio internacional» sobre el que tanto se escribía en los escritos de los «expertos» del régimen. Comín escribió en 1942 que «masones y judíos son los autores y directores del socialismo y bolchevismo[56]». Se hacía eco de ese modo del pensamiento de Tusquets, quien, en su libro La francmasonería, crimen de lesa patria, publicado en noviembre de 1936 y del que se vendieron 300 000 ejemplares en la España franquista nacional, afirmaba que la inmensa mayoría de los «bolcheviques» eran masones y judíos[57].

La manera en que el régimen de Franco tenía de definir a un «comunista» o a un «francmasón» era a menudo tan vaga e imprecisa como la conspiración misma. Eso explica por qué una parte nada desdeñable de la actividad de la unidad policial antimarxista dirigida en principio contra los comunistas estuvo dirigida en realidad contra los anarquistas[58]. La vaguedad del presunto contubernio internacional se reflejaba también en las definiciones legales expuestas en el texto mismo de la LRMC, basado en un proyecto[59] elaborado en el invierno de 1938-1939[60]. El artículo 1 criminalizaba la pertenencia a la masonería, el partido comunista y «demás sociedades clandestinas». Tras las consultas correspondientes con el gobierno, las autoridades instituidas por la LRMC estipularon en 1941 que otras organizaciones masónicas que actuaban supuestamente a modo de «pantalla», como era el caso del Club Rotario o de la Liga de los Derechos del Hombre, quedasen también incluidas dentro del ámbito de ese artículo[61]. Los comunistas, por su parte, aparecían definidos en el artículo 4 de la LRMC como los «inductores, dirigentes y activos colaboradores de la tarea o propaganda soviética, trotskistas, anarquistas o similares».

Del nivel de solapamiento entre las jurisdicciones represoras franquistas dan buena idea de nuevo los artículos 2 y 8 de esta ley. En ellos se decretaba la confiscación de todos los bienes de las organizaciones comunistas y la investigación del patrimonio de los individuos relacionados, pese a que esas eran medidas que ya habían sido ordenadas en su momento por la LRP. Pero, a diferencia de esta última, la LRMC preveía también el encarcelamiento. Así, el artículo 6 disponía que el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo (creado en el artículo 12 para juzgar estos delitos) podía imponer sentencias de hasta treinta años de prisión[62].

La estructura de la LRMC estaba marcada por la creencia en el poder pertinaz de la conspiración «masónico-comunista». El régimen aseguraba que aquella ley no era una norma con efectos retroactivos. El fiscal de esa nueva jurisdicción Leopoldo Huidobro, un abogado santanderino educado en los jesuitas[63], se quejó en 1942 de que había oído críticas en el sentido de que el Tribunal Especial vulneraba el principio del nullem crimen, nulla pena sine lege. Los críticos, afirmaba él, eran «personas desconocedoras en absoluto de la actuación del Tribunal Especial y aun quizá del mismo texto de la Ley». La LRMC no «castiga[ba] ningún delito perpetrado antes de la promulgación de la Ley. El delito típico que esa Ley creó es un delito posterior a su promulgación[64]».

Huidobro se refería al artículo 5 de la LRMC, que estipulaba que los delitos de masonería y comunismo estarían penados «a partir de la publicación de esta Ley». No obstante, él no se refería a que todos aquellos que hubieran ingresado en la masonería, en el partido comunista o «demás sociedades clandestinas» con anterioridad a marzo de 1940 no estuvieran igualmente sujetos a los términos de la LRMC. Todo lo contrario: esos individuos tenían que presentar ante las autoridades una «retractación» por escrito de su pertenencia a tales organizaciones ilegalizadas (artículo 7). Los detalles sobre cuál debía ser el contenido exacto de tal «retractación» solo se facilitaron para el caso de los francmasones en una orden complementaria del 30 de marzo[65]. En ella se disponía que los masones tenían de plazo hasta el 3 de junio de 1940 para retractarse. Esa retractación tenía que incluir una abjuración del «error» que habían cometido uniéndose a la masonería, así como pormenores completos de su ingreso y sus actividades en aquella «secta». Además, se esperaba de ellos que facilitaran nombres de otros masones, amén de información sobre sus actividades masónicas pasadas o actuales[66].

Conforme a los términos de la LRMC, la retractación era un elemento crucial para el dictamen de culpabilidad o inocencia y para la duración de la sentencia. La no presentación de una retractación (por motivos ajenos a la persona o por negativa propia a hacerlo) no solo garantizaba al procesado un fallo de culpabilidad, sino que también constituía un factor agravante a la hora de sentenciarlo (artículos 6 y 9). En el caso de que no se presentara tal declaración por otros motivos que no fueran la negativa de la propia persona a hacerlo, bastaba con obtener pruebas de los documentos confiscados en el archivo de Salamanca para incoar una investigación en aplicación de la LRMC. Fue así, por ejemplo, como los investigadores franquistas hallaron una referencia según la cual, en 1888, un empleado de telégrafos llamado Francisco Ramón Moneada y Ortiz que por entonces contaba con 48 años de edad había ingresado en la logia masónica Amor y Ciencia de Madrid. Pese a no hallarse más pruebas ni indicios sobre la situación del señor Moneada, y al no haberse recibido retractación alguna de esta persona (que, lógicamente, por su edad, difícilmente podía seguir vivo en 1940), Moneada fue juzgado en rebeldía en enero de 1945 (cuando, de continuar con vida, habría tenido ya 104 años). Finalmente, se le impuso la máxima pena prevista de treinta años de prisión[67].

Ahora bien, la LRMC fijaba unos criterios tan exigentes acerca de lo que podía considerarse una prueba de retractación «sincera» que nada ni nadie podía desmentir la naturaleza retroactiva de aquella ley. El artículo 10 enumeraba una serie de motivos para la absolución. El simple acto de retractarse de la pertenencia a alguna de aquellas organizaciones o de suministrar información a las autoridades de la LRMC no era suficiente: un acusado tenía que demostrar también que había prestado un servicio «distinguido especialmente» al ejército franquista durante la Guerra Civil, que había participado en la planificación de la rebelión militar de 1936 o que había realizado algún servicio a la patria «que se saliera de lo normal». Además, y para subrayar la pretensión de que tales absoluciones fueran casos excepcionales, estas quedaban luego sujetas a la confirmación del Consejo de Ministros (artículo 12).

El establecimiento de un umbral inalcanzablemente elevado para las absoluciones era consecuencia de la concepción que el régimen tenía del nebuloso poder de la conspiración «masónico-comunista». Sencillamente, el franquismo sospechaba por naturaleza de toda palabra dada por alguien que hubiera tomado parte en aquella supuesta conspiración; una retractación, pues, podría ser una mera artimaña para proteger los secretos del «contubernio». Huidobro comentó con acritud en 1941 que los francmasones estaban «dispuestos a todo, a renegar externamente de la secta, a retractarse, a abjurar, a todo, menos a revelar […] [los] secretos aprendidos en las Logias[68]». Por consiguiente, los masones que se retractaban de su afiliación previa continuaban siendo una amenaza. Así lo advirtió Franco ante el Consejo Nacional de Falange en julio de 1943, cuando dijo que, aunque él había liberado a España de la masonería, «esas insignificantes marejadas políticas [los masones presentes aún en el interior de España], por mucho que se disfracen, obedecen a la intriga y a la oculta inspiración de los masones expatriados»[69].

Aunque la retractación y la cooperación con las autoridades de la LRMC tenían muy exiguas probabilidades de saldarse con una absolución, sí podían afectar, sin embargo, al tipo de sentencia impuesto finalmente al procesado. Si bien el artículo 5 disponía que la sentencia normal para el delito de masonería o comunismo era de doce años y un día de prisión, en el artículo 8 se preveía una condena alternativa al encarcelamiento. Se trataba de una pena administrativa: la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo o empleo público, o de puestos directivos en organizaciones privadas. Esta alternativa era de aplicación en aquellos casos en los que se entendía que la retractación y la cooperación con las autoridades de la LRMC, aun no justificando una absolución, merecía de todos modos un reconocimiento y una recompensa. Huidobro explicó que los masones verdaderamente arrepentidos debían quedar excluidos del empleo público porque «un Estado antimasónico no quiere confiar sus augustas funciones a los que pertenecieron a una secta enemiga de él. […] Es la mínima medida precautoria que un Estado antimasónico puede tomar[70]».

Es de destacar que Huidobro se refiriera únicamente al enemigo masónico y no al comunista. La impresión de que la LRMC tenía fundamentalmente como objeto la represión de la masonería es aún más patente si se analiza la estructura institucional fijada por la propia ley. No solo no se preveían en ella procedimientos detallados para que los comunistas se retractaran de su afiliación, sino que el número de tribunales allí estipulados era claramente insuficiente para castigar cualquier cosa que no fuera un porcentaje simbólico de tales afiliados. A diferencia de la LRP, que disponía la creación de 18 tribunales regionales para juzgar sus casos, la LRMC solo contemplaba uno, el Tribunal Especial, con sede en Madrid. Los miembros de este tribunal (como los de otros) eran nombrados directamente por el gobierno y comprendían un presidente, un vicepresidente y dos abogados profesionales. Tenía asignados también dos fiscales[71]. En consonancia con lo previsto en la LRP, este tribunal no dependía orgánicamente del Ministerio de Justicia, sino de la Presidencia del Gobierno (el gabinete personal de Franco)[72]. Los miembros originales del Tribunal Especial fueron designados por decreto en junio de 1940[73]. Su primer presidente fue Marcelino de Ulibarri, creador de la Oficina de Recuperación de Documentos en 1937; otros miembros iniciales fueron el general De Borbón y de la Torre, y el consejero nacional de Falange Granel Pascual. Sin embargo, ese Tribunal Especial no llegó nunca a reunirse, pues fue sustituido en marzo de 1941 por una nueva nómina de miembros. En el tribunal reconstituido, los dos principales protagonistas pasaron a ser dos figuras con las que ya estamos familiarizados: la del general Saliquet, capitán general de Madrid y nuevo presidente, y Wenceslao González Oliveros, presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas desde diciembre de 1940 y vicepresidente de este Tribunal Especial de la LRMC[74]. Este tribunal contaba también con su propia Secretaría[75], órgano que se hacía especialmente necesario porque el Tribunal Especial no solo pronunciaba sentencias, sino que, según la propia LRMC (artículo 12), también se encargaba de incoar todas las instrucciones de expedientes y sumarios. Si la LRP preveía más de cincuenta jueces instructores provinciales, solo dos instructores especiales se nombraron en 1940 en aplicación de la LRMC y ambos radicados en Madrid[76]. Hasta finales de 1941 no se les sumaría un tercero[77].

Fuera de las atribuciones del Tribunal Especial quedaban, sin embargo, los oficiales en activo de las fuerzas armadas. El artículo 11 ordenaba que los oficiales que incumplieran los preceptos de la LRMC fueran sometidos a tribunales de honor de sus respectivos cuerpos armados. En posteriores órdenes, se fueron fijando los procedimientos operativos de dichos tribunales de honor para los ejércitos tanto de Mar[78], como de Tierra[79] y Aire[80]. Sus miembros tenían que ostentar grado de oficial y estar libres de «la menor sospecha» de ser miembros o simpatizantes de organizaciones masónicas o comunistas. Más sorprendente resultaba, quizá, la estipulación según la cual ningún oficial que tuviera un pariente masón podía figurar bajo ninguna circunstancia en un tribunal de honor[81]. A dicha condición se sumaba el hecho de que solo a los masones se les exigía una retractación, lo que venía a insinuar, una vez más, que el principal cometido de aquellos tribunales era la erradicación de la masonería[82].

¿Por qué no estaban sometidas las fuerzas armadas al Tribunal Especial? Por una parte, porque así lo exigía el estatus legal privilegiado que el régimen franquista les reservaba. De hecho, los tribunales de honor —entendidos como mecanismo de castigo de conductas inaceptables en el ejército— habían sido instituidos ya por decreto en noviembre de 1936[83]. Pero, por otra parte, el régimen atribuía una importancia particular a la eliminación de la masonería en el seno de las fuerzas armadas debido, en cierto modo, a que muchos oficiales de alto rango del ejército anterior a la Guerra Civil eran masones. De hecho, y en vista de la implacable represión de la que fue objeto la masonería a partir de julio de 1936, resulta irónico que el primer presidente de la Junta de Defensa Nacional de Burgos, el general Cabanellas, fuese masón[84]. El régimen temía que los francmasones intentaran volver las fuerzas armadas en contra de las autoridades franquistas. Por ejemplo, el 17 de julio de 1943, el subsecretario de la Presidencia, Luis Carrero Blanco, siguiendo órdenes del propio Franco, envió a los principales generales una misiva secreta con información sobre un «vasto plan de acción» elaborado por la masonería internacional con el fin de fomentar la inestabilidad en España y el derrocamiento final del régimen. Parte integral de aquel «plan» era el alentamiento de actividades subversivas en el seno de las fuerzas armadas[85]. Por último, y obedeciendo a razones que no se expresan en la LRMC ni en órdenes subsiguientes, los tribunales de honor tenían prohibido imponer sentencias de prisión a los oficiales condenados. El artículo 11 de la ley estipulaba de manera expresa que la única sanción disponible para tales tribunales era la recogida en el artículo 8, lo que, en el contexto castrense, significaba la expulsión de las fuerzas armadas.

Como los tribunales de honor no actuaban bajo la jurisdicción del Tribunal Especial, los resultados de sus trabajos no figuran entre los registros y archivos de la LRMC en Salamanca[86]. Sin embargo, según un estudio de Mariano Aguilar sobre el ejército franquista, los tribunales de honor de las diferentes fuerzas armadas expulsaron a 150 miembros en activo de estas, incluidos un general de brigada, cuatro coroneles, ocho tenientes coroneles, 24 comandantes, 41 capitanes y 26 tenientes[87]. Tenemos la fortuna, de todos modos, de poder examinar mucho más detalladamente la implementación de la LRMC que llevó a cabo el propio Tribunal Especial. De hecho, el tribunal presentó un informe exhaustivo de sus actividades durante su primer año de funcionamiento en la memoria anual de 1941 que remitió a la Presidencia del Gobierno en febrero de 1942 y que se puede consultar en el Archivo General de la Guerra Civil, en Salamanca[88]. En dicho informe se indica que el Tribunal Especial dio inicio formal a sus operaciones el 1 de abril de 1941, cuando recibió expedientes de denuncia con detalles sobre 6919 personas susceptibles de investigación procedentes de una sección creada dentro de la Oficina de Recuperación de Documentos en Salamanca con el fin expreso de facilitar información al Tribunal Especial. Esta sección, la denominada Oficina Auxiliar del Tribunal Especial, procesó las declaraciones de retractación presentadas por masones en los meses inmediatamente posteriores a la promulgación de la LRMC en marzo de 1940[89]. De las 6919 denuncias enviadas al Tribunal Especial para su posterior investigación, 2001 eran contra aquellas personas que habían presentado una declaración de retractación. Además de estas, otros 2820 nombres enviados por la Oficina Auxiliar eran de individuos que no habían ofrecido una retractación, pero habían sido denunciados por terceras personas; otros 392 eran nombres que habían aparecido en documentos confiscados; 44 salieron de informes y ficheros policiales, y 1662 se recibieron de otras jurisdicciones del sistema de represión, como, por ejemplo, la de la justicia castrense[90].

Muy pocos de esos 6919 sospechosos estaban acusados de comunismo. Como ya hemos visto, solo los masones estaban obligados a presentar declaraciones de retractación a raíz de la publicación de la LRMC; el personal de la Oficina Auxiliar del Tribunal Especial que operaba en Salamanca había sido trasladado temporalmente a esta desde la «Sección Especial» del archivo de aquella ciudad (la sección especializada en masonería). De hecho, en 1941 no se había hecho previsión alguna para que fuera transferida al Tribunal Especial información sobre sospechosos comunistas desde Salamanca. Hubo que esperar a 1942 para que, en el transcurso del año, se remitieran al Tribunal Especial los nombres de unos 2000 comunistas. Pero al término de ese mismo año, la Oficina Auxiliar había transmitido también detalles de otros 5724 sospechosos de masonería para ser sometidos a investigación, incluidos 4102 nombres tomados de registros masónicos confiscados[91].

Aun así, hubo en 1941 un número testimonial de individuos investigados y juzgados por comunismo bajo esta jurisdicción. Los dos jueces instructores especiales recibieron del Tribunal Especial sus primeros casos para instrucción en junio de 1941, y entre las primeras sentencias pronunciadas en septiembre de ese año, había unas cuantas condenas por comunismo. Dichas condenas no eran casuales, pues concernían a destacados dirigentes republicanos exiliados o ya fallecidos y con ellas se pretendía demostrar la tesis del contubernio masónico-bolchevique. Así, el 16 de septiembre, el expresidente del Gobierno republicano, Juan Negrín, que no era masón ni comunista, fue hallado culpable en rebeldía de comunismo. En su sentencia se afirmaba que había procedido a la «bolchevización» de la España republicana con la ayuda de los francmasones[92]. Algunos más fueron condenados por masonería y comunismo en el mismo día. Así, por ejemplo, Julio Álvarez del Vayo, ministro socialista de Estado (Exteriores) durante la guerra, fue declarado culpable de haber «vendi[do] su Patria al comunismo» y de haber sido miembro de la logia Iberia desde julio de 1918[93]. También Luis Jiménez de Asúa, el socialista que presidió la comisión redactora de la Constitución de 1931, fue hallado culpable de ambos cargos y condenado. Y aunque no había duda de que era masón, el Tribunal Especial también lo condenó por comunismo basándose en la bastante endeble alegación de que había obrado «en pro de las tendencias acusadamente comunistas[94]».

La naturaleza meramente simbólica del enjuiciamiento del comunismo resulta más evidente si cabe cuando examinamos los casos de aquellos madrileños investigados y sentenciados por el Tribunal Especial en el período comprendido entre septiembre de 1941 y febrero de 1945[95]. De las más de 4000 sentencias dictadas por el Tribunal Especial durante ese período, 677 correspondieron a residentes en Madrid. A diferencia de lo ocurrido en otras jurisdicciones del sistema represivo, el número de fallos condenatorios contra acusados madrileños fue aumentando con el paso de la década. En 1941 y 1942, el Tribunal Especial dictó 39 (un 6% del total) y 105 (un 15%) sentencias contra madrileños, respectivamente; en 1944, el número de condenas contra procesados de Madrid se había incrementado ya hasta las 290 (un 42% del total de España). De todos modos, no cabe deducir de lo anterior generalización alguna acerca de la cronología de la implementación de la LRMC, ya que muchos casos se iban procesando según su origen geográfico por meras razones logísticas. Pese a la abundancia de material de la que se disponía en el archivo de Salamanca, los jueces instructores especiales tenían que desplazarse desde sus oficinas de Madrid a las diferentes regiones españolas para proceder con sus diligencias. Entre finales de 1941 y principios de 1942, por ejemplo, recorrieron el corazón masónico de Andalucía[96]; la gran mayoría de las 1305 sentencias promulgadas por el Tribunal Especial en 1942 fueron, pues, para acusados procedentes de esa región[97].

Lo que ya es más significativo es el hecho de que todas esas sentencias demuestran concluyentemente que la LRMC fue fundamentalmente una medida antimasónica. Así, 654 de los condenados en Madrid (es decir, el 96,6%) lo fueron por masonería; 7 (el 1%), por masonería y comunismo; y solo 2 (el 0,3%), por comunismo únicamente. Curiosamente, aparte de Juan Negrín, el otro individuo de Madrid condenado exclusivamente por comunismo fue un maestro de escuela de la localidad de Ciempozuelos, llamado Bernardo A. Mathias. Además, el Tribunal Especial no mencionó que Mathias tuviera vínculo formal alguno con el PCE, sino que fue considerado responsable de todos los «crímenes» cometidos en el pueblo durante la Guerra Civil y se le condenó (en rebeldía) a doce años y un día de prisión en febrero de 1944[98]. Por añadidura a la ironía de que pocos fueron los madrileños afiliados comunistas de verdad condenados por el delito de comunismo en aplicación de la LRMC (si es que realmente hubo alguno), de los siete acusados convictos tanto de masonería como de comunismo, solo uno (José Salgado) tenía algún vínculo formal con el PCE[99]. Los otros seis eran socialistas o republicanos de primera fila. Ya hemos mencionado a Álvarez del Vayo y a Jiménez de Asúa. Los demás fueron: Largo Caballero (jefe del Gobierno de la República entre septiembre de 1936 y mayo de 1937), Victoria Kent (parlamentaria de Izquierda Republicana y abogada), Manuel Torres (subsecretario republicano centrista en el Ministerio de Comunicaciones y Transportes durante la Guerra Civil) y Antonio Jaén (de Izquierda Republicana, embajador plenipotenciario de la República en Japón y Filipinas[100]).

La incapacidad de la LRMC para ir más allá del terreno de lo simbólico en su persecución del comunismo queda plasmada también en la suerte corrida por las 2000 denuncias de comunismo remitidas al Tribunal Especial para su investigación en 1942. Bien es cierto que el envío mismo de aquellos casos para la instrucción de las correspondientes causas reflejaba en sí la intención del régimen de perseguir y enjuiciar al comunismo, por muy secundaria que fuera finalmente esa prioridad con respecto a la de la represión de la masonería. De hecho, a finales de 1941 se nombró a un tercer juez instructor especial para que se dedicara en exclusiva a la instrucción de causas contra los sospechosos de comunismo. A mediados de agosto del año siguiente, cuando recibió órdenes de centrar sus investigaciones en los acusados de masonería, ese instructor había incoado ya 992 sumarios por comunismo. Pero, al final, de esos 992 casos, apenas 51 acabaron siendo remitidos al Tribunal Especial para ser juzgados; los demás se archivaron[101].

La incompetencia administrativa ocasionó en parte la decisión de abandonar la represión del comunismo en 1942. Pronto se descubrió que las dos organizaciones encargadas de enviar detalles sobre los comunistas al Tribunal Especial (la Inspección de Prisiones y la sección «Político-Social» —es decir, la no masónica— del archivo de Salamanca) no habían sabido establecer un orden de prioridad en sus listas. Dicho de otro modo, la Inspección de Prisiones había remitido todos los informes que le habían ido llegando de las cárceles en los que se le notificaba la presencia de reclusos «comunistas»; la sección Político-Social, por su parte, enviaba los nombres de sospechosos de comunismo listados por orden alfabético, y no por orden de importancia o influencia. De ahí que el juez instructor especial se quejase de que se estaba viendo obligado a archivar numerosos casos al comprobar que los sospechosos tenían una influencia escasa o nula dentro del partido comunista.

No obstante, el principal problema fue de carácter jurídico y vino a reflejar el solapamiento existente entre las diversas jurisdicciones represoras, así como las dificultades relacionadas con la puesta en práctica de una justicia retroactiva. Los fiscales del Tribunal Especial recomendaban el archivo de causas abiertas contra comunistas que hubieran sido ya condenados por tribunales militares, pues su enjuiciamiento suponía la vulneración del principio de non bis in idem[102]. Ese principio de excepción de cosa juzgada, como bien reconocían los propios fiscales, invalidaba en su conjunto el mecanismo enjuiciador específico organizado contra los acusados de comunismo. Ramón de Oche, segundo fiscal de la LRMC, señaló en 1942 que, si los procesamientos procedieran con arreglo a la propia LRMC, se podría producir una situación ilógica por la que comunistas que hubieran visto archivada su causa militar estarían potencialmente sujetos a penas más graves que aquellos que sí hubieran sido condenados por los tribunales castrenses[103]. Por consiguiente, en su memoria anual de 1942, el Tribunal Especial solicitó expresamente a la Presidencia del Gobierno aclaración a propósito de semejante situación jurídica, ya que «la Ley de Seguridad del Estado [de marzo de 1941], los Códigos Penal y de la Justicia Militar y la Ley de 1 de marzo de 1940 [la LRMC] tienen zonas de muy difícil delimitación en cuanto a la especial materia que nos ocupa[104]».

Pese a la orientación pedida por el Tribunal Especial, no parece que el problema llegara a solucionarse nunca. Por ejemplo, el tercer juez instructor especial nombrado originalmente para investigar a los acusados comunistas continuó dedicándose en el bienio 1943-1944 a instruir causas relacionadas con la masonería[105]. Que la persecución legal del comunismo jamás pasó de ser simbólica lo atestigua también en muy buena medida un estudio realizado sobre todas las sentencias condenatorias en rebeldía dictadas por el Tribunal Especial antes de su disolución definitiva en 1964[106]. De las 2307 condenas que pronunció en rebeldía, 2269 (un 98,4%) lo fueron por masonería, 26 (un 1,1%) por masonería y comunismo, y solo 12 (un 0,5%) exclusivamente por comunismo. Evidentemente, eso no significa que el régimen de Franco fuese «blando» en su persecución del comunismo: los problemas jurídicos surgieron precisamente porque la jurisdicción militar ya se había encargado de castigar la actividad comunista.

Esos tecnicismos legales no obstaculizaron, sin embargo, la represión de la masonería. Tras marzo de 1940, los tribunales militares dejaron de condenar a los masones si la única acusación en su contra era la de pertenencia a una logia masónica. En vez de eso, remitían tales causas a la jurisdicción específica de la LRMC. Así, en noviembre de 1942, un tribunal castrense de Madrid absolvió a Pablo Sancho Romero, subsecretario de Hacienda en el Consejo Nacional de Defensa de Casado en marzo de 1939. El veredicto obedeció al hecho de que Sancho, que se había afiliado a la CNT durante la guerra y había llegado a ser concejal del Ayuntamiento de Madrid, era un agente franquista que aceptó aquel cargo en el Consejo de Casado siguiendo órdenes de Burgos. Sin embargo, los investigadores militares hallaron pruebas de que Sancho era masón, por lo que enviaron los detalles de su expediente al Tribunal Especial[107].

Aunque ignoramos la suerte corrida finalmente por Sancho bajo la jurisdicción de la LRMC, es harto improbable que el Tribunal Especial emitiera un veredicto similar al emitido en su momento en la jurisdicción militar. Como ya hemos visto, en total, solo catorce acusados fueron absueltos en Madrid. Y esas sentencias no se fundamentaron, como cabría esperar, en la admisión por parte del tribunal de la inexistencia de vínculos demostrables entre el procesado y la masonería. Si durante la instrucción de la causa, los jueces descubrían que el acusado no era masón, aquella se sobreseía sin llegar a juicio. En 1942, el Tribunal Especial cerró 64 casos de ese tipo[108]. Las absoluciones se basaron, más bien, en el reconocimiento por parte de dicho tribunal de que los acusados habían abandonado la masonería y se habían vuelto públicamente contrarios a ese movimiento con anterioridad a 1936 mediante actos como la abjuración voluntaria de sus «errores» ante la Iglesia católica[109]. Entre los casos pertenecientes a esta última categoría estaba el de Pedro Mourlane Michelena, un falangista «camisa vieja» de 55 años que, en el momento de su juicio, en septiembre de 1941, era director adjunto del diario Arriba (órgano periodístico oficial de Falange). El Tribunal Especial admitió el hecho de que había dejado de asistir a encuentros masónicos en 1908 y que, desde entonces, había hecho demostración más que sobrada de su renuncia con sus artículos antimasónicos en prensa y siendo «colaborador íntimo» del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera[110]. También fue absuelto en septiembre de 1941 Joaquín Pérez Madrigal, diputado a Cortes en 1931 y «uno de los masones más anticlericales y antijesuiticos durante la República[111]». Pese a esos antecedentes, según el Tribunal Especial, Pérez Madrigal renegó de la masonería con anterioridad a julio de 1936 y se reconcilió con la Iglesia, además de ayudar al general Mola en la planificación de la rebelión militar[112]. Pérez Madrigal sería posteriormente director de la revista ¿Qué pasa?, de línea editorial católica extremista y antimasónica[113].

Aquellos juicios, en definitiva, no tenían por objeto principal la determinación de la culpabilidad o la inocencia de los acusados, pues la primera de esas opciones estaba ya prácticamente determinada de antemano. La LRMC ponía esto aún más de manifiesto al no prever siquiera la figura de un abogado defensor para el procesado; al juicio asistían el acusado (pues los casos se juzgaban de forma individualizada), un fiscal y, evidentemente, el Tribunal Especial[114]. Las vistas eran rápidas: en 1942, el Tribunal Especial se reunía tres veces por semana y sentenciaba a un mínimo de treinta personas por sesión[115].

El juicio perseguía simplemente producir la apropiada sentencia de culpabilidad basada en una evaluación de la importancia de las actividades del procesado dentro del movimiento masónico y de la sinceridad de sus retractaciones. Aparte del informe del fiscal, la mayor parte del juicio se ocupaba en las preguntas que los miembros del Tribunal Especial dirigían a los acusados. Esto, según palabras del propio tribunal en su memoria de 1942, les permitía «da[r] calor de humanidad al frío contenido de las páginas del proceso[116]». Entre sus interpelaciones fundamentales no podía faltar la petición al acusado de nombres de otros compañeros masones. Para alentar las denuncias, el Tribunal Especial insinuaba que la cooperación del procesado podía evitarle la prisión. Una vez llegado a ese punto, la vista solía suspenderse durante unos minutos para que el acusado «orden[ara] sus pensamientos […] [Ese proceder solía producir] excelentes resultados en general[117]».

Sin embargo, aquella táctica podía tener en ocasiones efectos contrarios a los deseados. Así, el 8 de marzo de 1943, un cartero de nombre Vicente Torrente Fortunio fue conminado por el Tribunal Especial a proporcionar los nombres de todos los francmasones que conocía. Torrente, que se había negado a retractarse durante toda la instrucción de su causa, fue nombrando entonces a toda una serie de destacadas figuras franquistas hasta que, al mencionar el nombre de Nicolás Franco, hermano del dictador y embajador de España en Portugal, el tribunal le ordenó que se detuviera. Como Nicolás Franco había sido presidente del Club Rotario de Valencia antes de la Guerra Civil y, por consiguiente, estaba sujeto en principio a un posible castigo en aplicación de la LRMC, no es de extrañar que el Tribunal Especial no se mostrara receptivo a aquella información en concreto[118].

TABLA 6.1. SENTENCIAS IMPUESTAS POR EL TRIBUNAL ESPECIAL A ACUSADOS DE MADRID

Fuente: AGA, P, 4026-4034.

De todos modos, si tomáramos las sentencias de prisión impuestas a los procesados en Madrid como un reflejo de la importancia de estos dentro del movimiento masónico en general, deberíamos concluir que los resultados debieron de ser una decepción para todos aquellos que temían los tenebrosos poderes de la masonería. La condena de prisión más habitualmente impuesta (y con diferencia) era la menor de las previstas en la LRMC: doce años y un día (véase la tabla 6.1). Sin embargo, la pena máxima permitida por esa misma ley (treinta años de encarcelamiento) solo se empleó en 27 ocasiones. Su uso, además, no solo era raro, sino también eminentemente simbólico. En 23 de esos casos, los acusados fueron juzgados en rebeldía. Se trataba de individuos que el régimen franquista tenía por figuras destacadas de la conspiración «masónico-comunista» internacional. Entre ellos estaban aquellos prominentes políticos del Frente Popular condenados en septiembre de 1941, como Negrín y Álvarez del Yayo. Pero también figuraron en esa lista en muy similar medida otros francmasones mucho menos conocidos que habían desempeñado puestos directivos en organizaciones masónicas. Vicente Costales, un agente de negocios, recibió una condena de treinta años de prisión tras haber sido calificado de «verdaderamente peligroso» por el Tribunal Especial durante su juicio en rebeldía en diciembre de 1944. Sin embargo, la única información conocida acerca de Costales era que, en 1919, se había convertido en «Venerable Maestro» (o líder) de la logia Fuerza Numantina de Madrid[119].

¿Cómo se explica esa peculiar distribución de sentencias? Cabe suponer que la imposición habitual de la pena de prisión más baja no modificó el convencimiento de los instructores de la jurisdicción de la LRMC de que Madrid era el centro de la conspiración masónica. Ramón de Oche, fiscal de la LRMC, escribió en 1942: «Es en Madrid donde aparece concentrada la máxima actividad e influencia masónica, lo cual es lógico ya que la mayoría de los afiliados a la secta en España ingresaban en ella por móviles de ambición política, o profesional, viniendo a ser instrumentos inconscientes de los turbios manejos de los dirigentes internacionales[120]». El propio De Oche explicó así la infrecuencia de las condenas de treinta años de prisión en comparación con las de menor duración: «Es este un detalle que pone bien de manifiesto la responsabilidad y participación de los elementos masónicos en la revolución marxista, pues una gran parte de los que por sus altos grados y gran actividad en la secta habrían de tener más graves sanciones, han huido teniendo, seguramente, la responsabilidad por su actuación política y en muchos casos terriblemente criminal[121]». Dicho de otro modo, la LRMC solo había servido para atrapar a los actores secundarios de la fracmasonería española. El examen del grado (o rango dentro de sus logias) detentado por los procesados confirma ese extremo. Más del 75% de ellos se hallaban entre los grados 1 y 3 (los más bajos). Sin embargo, solo once (el 2% del total) ocupaban el grado más elevado de la masonería española: el 33.

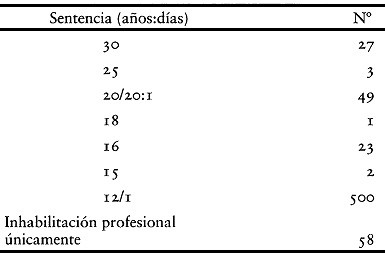

Lo que los investigadores de la jurisdicción de la LRMC había descubierto en el fondo era la (para ellos) terriblemente decepcionante realidad de los procesados madrileños. Para empezar, eran hombres (solo once —el 2% del total— fueron mujeres). En segundo lugar, se trataba principalmente de profesionales de la burguesía urbana (véase la tabla 6.2). Entre los así juzgados, hubo 51 abogados (incluidos dos jueces), cuarenta médicos, treinta periodistas, once profesores universitarios y quince actores. Todos a excepción de cuatro de ellos vivían en la capital[122]. Pocos de aquellos acusados eran jóvenes: no se juzgó a ningún madrileño o madrileña de menos de 25 años y solo 125 de ellos eran menores de 45. Hubo, eso sí, 97 condenados de más de 65 años. Entre ellos se incluían algunos de edad muy avanzada. El funcionario de prisiones jubilado Salvador Portillo compareció a sus 86 años de edad ante el Tribunal Especial el 5 de mayo de 1944 porque en 1891 había ingresado en una logia masónica de Cartagena[123]. Y Portillo no fue el madrileño vivo más anciano sometido a investigación por el tribunal. A Eduardo Caballero de Puga, figura destacada de la masonería de Madrid durante la década de 1870, se le abrió una causa en enero de 1942, cuando contaba con 95 años de edad[124].

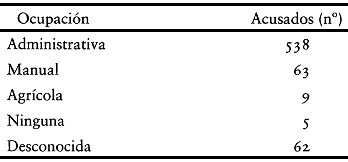

En el terreno político, los masones madrileños aportaron muy escasos indicios de que estuvieran involucrados en algún tipo de campaña dirigida a dominar el mundo. De hecho, a juzgar por las afiliaciones políticas atribuidas a los acusados en sus sentencias, solo una reducida minoría contaba siquiera con antecedentes de participación activa en el Frente Popular (véase la tabla 6.3). Además, únicamente nueve de ellos eran comunistas. Esto no hace más que abundar en la idea de que la represión del comunismo pregonada en la LRMC fue fundamentalmente simbólica. Por otra parte, solo uno de esos comunistas (el ya mencionado José Salgado) fue realmente juzgado por comunismo. Los otros, pese a ser catalogados como comunistas, fueron procesados en realidad por masonería. Fue el caso, por ejemplo, de Volney Conde-Pelayo Urraza, miembro del comité ejecutivo de preguerra del partido comunista en el País Vasco, a quien se le impuso una pena de doce años y un día de prisión en abril de 1943 por el simple hecho de haber sido hermano de la logia masónica madrileña La Catoniana desde 1913-1914[125].

TABLA 6.2. DEDICACIONES OCUPACIONALES DE LOS ACUSADOS DE MADRID

Fuente: AGA, P, 4026-4034.

Resulta irónico que el número de falangistas juzgados (22) fuese más del doble que el de comunistas. Ni el hecho de haber sido miembro clandestino de la Falange en Madrid y de haber defendido a derechistas consiguiendo su absolución en los tribunales populares, ni el haber celebrado misas secretamente en su piso, lavaron la culpabilidad del abogado Manuel Rosende, que en 1928 era miembro de la logia Concordia en Madrid. A pesar de haber presentado la retractación correspondiente, fue sentenciado a doce años y un día de prisión en julio de 1943[126]. Tampoco el hecho de haber sido jefe de Falange en Almería antes de la Guerra Civil y haber tenido que pasar la guerra oculto en Madrid libró a Ángel Salas de ser condenado en noviembre de 1942[127].

TABLA 6.3. ANTECEDENTES POLÍTICOS DE LOS ACUSADOS MADRILEÑOS PROCESADOS POR EL TRIBUNAL ESPECIAL

* Se incluyen los Partidos Liberal y Conservador del «turno» monárquicos.

** Cuando la sentencia emplea términos vagos, como el de frentepopulista.

Fuentes: AGA, P, 4026-4034.

El caso más significativo de implicación de un falangista fue el de Gerardo Salvador Merino, miembro del órgano supremo del partido, el Consejo Nacional, y jefe del sindicato vertical del régimen hasta su cese en julio de 1941 a raíz de las acusaciones de masonería vertidas contra él. El 30 de octubre de 1941, el Tribunal Especial condenó a Salvador Merino a doce años y un día de prisión a pesar de los servicios que había prestado al régimen (entre los que se incluía, además, el hecho de haber sido herido dos veces cuando servía como militar en activo del bando franquista durante la Guerra Civil). La pena le sería conmutada poco después por el Consejo de Ministros por la de doce años de exilio interior en el pueblo de Palafrugell (en la provincia de Gerona) hasta que, finalmente, recibió el indulto definitivo en diciembre de 1944[128].

El enjuiciamiento y la condena de falangistas suscitaron, comprensiblemente, las protestas del partido. Por ejemplo, en 1941, Carrero Blanco, quien, en su calidad de subsecretario de la Presidencia del Gobierno, era la autoridad responsable de la aplicación de la LRMC, recibió una propuesta falangista para excluir de la jurisdicción del Tribunal Especial todo caso que implicara a consejeros nacionales de Falange. Estos sumarios, según dicha proposición, serían juzgados por una instancia judicial especial sometida al control directo del partido. Carrero Blanco, consciente de que aquel proyecto de modificación había sido inspirado por la causa abierta contra Salvador Merino, se negó a introducir cambio alguno en los poderes del Tribunal Especial que pudiera favorecer a los falangistas[129].

Sin embargo, los partidos políticos contra cuyos exafiliados madrileños se abrió un mayor número de causas fueron el Radical y el Radical Socialista, lo cual no causó sorpresa entre los investigadores de la jurisdicción de la LRMC (ni debería causárnosla a nosotros) ya que ambas formaciones habían sido asociadas desde siempre con la masonería[130]. Lo verdaderamente asombroso es hasta qué punto las autoridades de la LRMC veían en el Partido Radical en particular el origen de todas las desgracias sufridas por España en la década de 1930. Según escribió Ramón de Oche en 1941, la llamada revolución marxista «se valió de un órgano: del partido radical; este es el principal culpable de la Revolución española; más que el socialista, más que todos los Sindicatos de Izquierda, más que nadie […] no es parido [sic] de masas; ni tiene doctrina [sic], ni tiene contenido, ni tiene nada; no es absolutamente más que una filial de la masonería[131]». Esa percepción ayuda mucho a explicar la intransigente actitud que el Tribunal Especial adoptó con respecto a los miembros de un partido odiado igualmente por el Frente Popular por su destacado papel en los gobiernos de 1934 y 1935,el «bienio negro» de la República. No era, pues, inhabitual ver casos de radicales afiliados a la masonería que habían sido ya enjuiciados en el Madrid republicano y que eran luego condenados por el Tribunal Especial. Pompeyo Gimeno Alfonso, un farmacéutico que había sido gobernador civil por el Partido Radical durante la República, tuvo que refugiarse en una embajada extranjera durante la Guerra Civil después de que su negocio en Madrid fuese confiscado. Pese a ello, terminada la contienda, el régimen franquista le impuso una pena de doce años y un día de prisión por su pertenencia a la logia madrileña Mantua desde 1933[132].

De todos modos, lo más sorprendente es que dos tercios exactos de los masones de Madrid carecían de vínculo formal alguno con partidos o asociaciones políticas, o con sindicatos. Difícilmente podemos discrepar, entonces, de los argumentos generales postulados por los historiadores actuales de la masonería española, que ponen el acento en el carácter políticamente fraccionado de esta, así como en la naturaleza esencialmente social de su actividad, centrada en la asistencia mutua entre hermanos masones y en la educación[133]. Convendría también reseñar que muchos masones abandonaban su logia tras un breve período de afiliación por aburrimiento o por no haber de afrontar la sustancial carga económica que aquello suponía. En la memoria anual de 1941, Leopoldo Huidobro señaló que lo que más habitualmente declaraban los sospechosos de masonería en sus retractaciones era que habían abandonado el movimiento con anterioridad a 1936. Pero él mismo reconocía con desagrado que prácticamente ninguno de ellos admitía haber renunciado a la masonería por discrepancias ideológicas y que, simplemente, habían dejado de pagar sus cuotas o de asistir a las reuniones masónicas[134].

Habida cuenta de la extracción socioeconómica general de los masones, no es de extrañar que algunos fueran favorables a la causa franquista durante la Guerra Civil y fueran por ello objeto de persecución en el Madrid republicano. Por ejemplo, Javier Triana, empleado de la Compañía Telefónica, cooperó con la red de espionaje franquista durante la guerra y fue condenado a muerte por un tribunal de la República[135]. En un caso en concreto, la persecución republicana previa condujo directamente a una pena posterior en aplicación de la LRMC. Enrique Fernández, soldado a quien la Quinta Columna aconsejó ingresar en una logia masónica en 1937 para eludir un probable arresto, acabaría por recibir en septiembre de 1942 el mínimo castigo previsto en la ley por haber seguido aquel consejo[136].

Pero el hecho de que muchos acusados de Madrid no hubieran tenido más que una experiencia efímera con la masonería y pudieran demostrar unos antecedentes derechistas no explica ni mucho menos por completo por qué fue la menor de las penas contempladas en la ley, la de doce años y un día de prisión, la que con más frecuencia impuso el Tribunal Especial en sus sentencias. A fin de cuentas, el artículo 8 ponía ya a disposición de esos magistrados la alternativa de una pena administrativa (la de la inhabilitación para empleo público). Sin embargo, el Tribunal Especial solo optó por esta en 58 ocasiones. ¿Por qué? En algunos casos, hubo derechistas destacados que rechazaron retractarse de su afiliación masónica porque negaban vehementemente haber sido masones en ningún momento. Entre ellos estaba Joaquín del Moral Pérez, abogado que actuó como contacto entre el general Mola (organizador de la rebelión militar de 1936) y el general Sanjurjo (jefe inicialmente previsto del mismo), exiliado en Portugal. A Del Moral se le impusieron doce años y un día de prisión el 18 de septiembre de 1941 por haber ingresado presuntamente en la logia La Catoniana de Madrid en 1913[137]. También Gerardo Salvador Merino recibió esa pena mínima prevista de prisión por negar tenazmente cualquier relación con la masonería a lo largo de la instrucción de su causa y por rehusar toda insinuación de retractación[138]. Ramón de Oche, fiscal de la jurisdicción de la LRMC en los juicios de estos dos últimos acusados, recordaba que:

a los dos les pidió [el fiscal] […] la pena de doce años y un día […] y los dos fueron condenados con toda justicia […] a la misma pena. Bien es verdad que los dos parecen arrepentidos. […] [Del Moral] destacó por sus campañas [anteriores a 1936] en contra de la República. […] [Salvador Merino,] luchando heroicamente con las fuerzas españolas [entiéndase franquistas], fue herido dos veces. […] Pero ni uno ni otro se retractaron oficialmente, seguramente por la vergüenza [sic] que ambos sentían de confesar su culpa. Legalmente, estaban fuera de la Ley y, por eso, tuvieron que dictarse sentencias condenatorias[139].

Aun así, la cooperación aparente con las autoridades de la LRMC en forma de retractación formal de toda afiliación masónica y de notificación de nombres e información relacionados con la masonería fue una actitud característica de un buen número de acusados madrileños. Esto se debió en parte a que muchos de ellos eran ideológicamente afines al régimen de Franco y no habían tenido más que una experiencia muy transitoria con la masonería; pero también obedeció, sin duda, al temor a recibir una condena de prisión. Leopoldo Huidobro señaló en 1941 que las retractaciones contenían, de media, los nombres de otros siete francmasones.

El motivo por el que el Tribunal Especial era tan reacio a recurrir al artículo 8 como alternativa a la pena mínima de prisión era su convencimiento de que las retractaciones antimasónicas presentadas por los procesados no eran sinceras y que la información que proporcionaban a las autoridades de la LRMC era insuficiente o falsa. El tribunal se quejaba en su memoria anual de 1942 de que las retractaciones carecían prácticamente de valor alguno; Leopoldo Huidobro expresaba así esa misma idea: «Son muchos los [masones] que fingen arrepentimiento y pocos los que están arrepentidos[140]».

En cuanto a los nombres facilitados por los acusados, el Tribunal Especial consideraba que «las cifras que pudiéramos llamar de delaciones inaprovechables serían realmente sorprendentes», pues en ellas se nombraba asiduamente a francmasones de los que se sabía que se encontraban ya en el exilio, bajo investigación o fallecidos[141]. Además, las autoridades de la LRMC estaban obsesionadas con la posibilidad de que los procesados no estuvieran revelando los verdaderos secretos de la masonería al estar supuestamente vinculados por el llamado «juramento de silencio» masónico. Huidobro se quejó amargamente a ese respecto: «Nadie nos dice a que se dedican en las “tenidas”; qué persiguen los masones; qué finalidad tiene esa secta extraña a la que han pertenecido […]. Bien claro está; han jurado guardar secreto; temen, si perjuran, los mayores castigos. […] Con leer las indagatorias de todos los procesados, quedaría patente. Todos dicen lo mismo: “Yo apenas me enteré de lo que era aquello; cuando iban a tratar de cosas de interés, me mandaban salir de la Logia”[142]». Tan decepcionado estaba el Tribunal Especial de que los acusados no hubieran desvelado los secretos de la masonería de Madrid que se aferró a la creencia de que estos se le revelarían en los documentos que destacados masones se habían llevado (supuestamente) consigo al exilio previamente a la caída de Madrid en marzo de 1939. Como el tribunal creía que estos documentos habían caído en manos de los nazis tras la derrota de Francia en 1940, no cesó de presionar al Ministerio español de Exteriores para que abriera negociaciones con las autoridades nacionalsocialistas alemanas para su devolución[143].

Las autoridades de la jurisdicción de la LRMC no ignoraron sin más las circunstancias atenuantes de los procesados madrileños. El problema fue que no consideraron que tales factores fuesen suficientemente merecedores de una sentencia que no comportara reclusión. Como la ley no preveía condenas de prisión inferiores a los doce años y un día, las autoridades encargadas de aplicarla remitieron reiteradas solicitudes a su instancia superior, la Presidencia del Gobierno, para que se modificara la norma a fin de que el tribunal dispusiera de mayor flexibilidad en sus veredictos. Ramón de Oche se quejaba en concreto en 1942 de que se estaban imponiendo sentencias «excesivas» a masones de rango bajo que llevaban ya mucho tiempo fuera de la masonería[144].

Comoquiera que no parecían existir planes algunos de reforma de la LRMC en el horizonte, el Tribunal Especial optó por adoptar un mecanismo legal que, desde luego, no debía de ser de su agrado porque su autor original había sido Luis Jiménez de Asúa, un masón. Se trataba de la invocación del artículo 2 del Código Penal republicano de 1932, que concedía al tribunal el derecho a pedir al Consejo de Ministros la conmutación de aquellas sentencias emitidas por él mismo que considerara «excesivas»[145]. El Tribunal Especial recomendó conmutaciones de sentencias con bastante regularidad; entre 1942 y 1944, 286 condenas a reos de Madrid —más de la mitad de los fallos condenatorios durante ese período— se acompañaron de sus correspondientes solicitudes formales de reducción de pena dirigidas al gobierno.

La apelación habitual a tan engorroso procedimiento significó que la decisión definitiva sobre las causas por masonería y comunismo fuese extraordinariamente lenta (incluso para los estándares judiciales franquistas). Aunque parece que el Consejo de Ministros estuvo de acuerdo en general con las recomendaciones del Tribunal Especial, su decisión podía tardar años en materializarse[146]. Vital Aza Díaz era médico y presidente del Club Rotario local, una organización que, como ya hemos visto, muchos antimasónicos consideraban una especie de «pantalla» de la masonería. Se le investigó y se le condenó por masón en diciembre de 1942, y ello a pesar de que, con anterioridad a la guerra, Aza había sido un activista de las campañas antiabortistas y, a partir de julio de 1936, ayudó a numerosos derechistas en Madrid. A Aza se le impusieron doce años y un día de prisión, pero con la recomendación de que le fueran conmutados por una inhabilitación para empleo público. El Consejo de Ministros estuvo de acuerdo con dicha conmutación, pero no la hizo efectiva hasta diciembre de 1945, tres años después de la sentencia original[147].

La persecución de la masonería fue una característica permanente del régimen de Franco. A diferencia de los mecanismos institucionales de las otras jurisdicciones de la represión, el de la LRMC se mantuvo sin reformas hasta la derogación de dicha ley en diciembre de 1963[148] y la abolición del Tribunal Especial en febrero de 1964[149]. Según las actas de las sesiones del mencionado tribunal, entre 1941 y 1953, este procesó un total de 26 711 causas en 940 sesiones secretas[150]. Es interesante constatar que la labor del Tribunal Especial se mantuvo en nieles constantes durante ese período y no declinó tras 1945. Así, en los años transcurridos entre 1946 y 1953 se cerraron 15 555 casos (el 58% del total de causas vistas a lo largo de la existencia del tribunal). No es coincidencia que ese fuera también el período del aislamiento internacional de España. Tras la resolución de Naciones Unidas del 12 de diciembre de 1946 que invocaba la imposición de sanciones políticas contra la España franquista, el propio Franco, empleando el pseudónimo «Jakim Boor» (los dos pilares del templo masónico), comenzó a bramar contra la masonería internacional en el diario falangista Arriba[151]. «Jakim Boor» aseguraba en aquellos artículos que las críticas internacionales contra el régimen eran de origen masónico. En mayo de 1951, por ejemplo, denunció que desde los micrófonos de «la B. B. C. británica, de la Radio París y de otras muchas Radios minadas por la masonería o adscritas a su servicio» se estaba alimentando «la acción criminal antiespañola [que se gestaba] fuera de las fronteras[152]». En aquel mismo artículo, Franco advertía también, en alusión a España, que quienes creían que la masonería había sido derrotada andaban muy errados, pues, siendo esta «Hija de la maldad, su espíritu demoníaco sobrevive a la derrota y encarna en nuevos seres».

Al final, la Ley sobre Represión de la Masonería y del Comunismo terminó por ser abolida porque ya no quedaban masones a los que llevar a juicio[153]. No obstante, la derogación de la LRMC no afectó al estatus criminal que continuó asignándose a la masonería y al comunismo; la jurisdicción sobre tales delitos fue transferida al por entonces recién creado Tribunal de Orden Público[154]. Hasta en su último discurso público, pronunciado en octubre de 1975, Franco seguiría clamando contra la conspiración «masónico-comunista»[155].

Pero por mucho que se reservara a la masonería el papel protagonista central en aquel «contubernio internacional», como bien evidencia la implementación a comienzos de la década de 1940 de los términos inicialmente previstos en la LRMC, la comunidad masónica de Madrid demostraría ser en realidad una rotunda decepción como supuesto ejemplo de «conspiración mundial». Las sentencias emitidas por el Tribunal Especial a comienzos de la década de 1940 fueron, en ese sentido, un intento a la desesperada de conciliar tan descorazonadora realidad con la fantasía ideológica sobre la que se asentaba aquella jurisdicción.