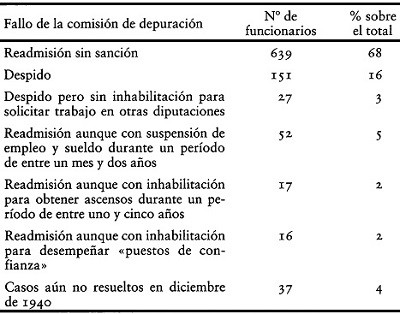

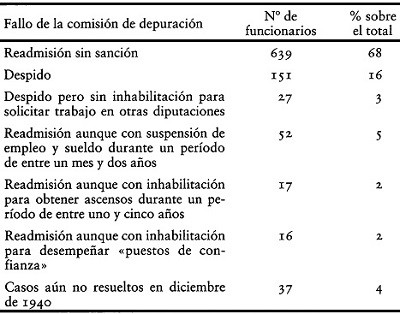

TABLA 5.1. LA PURGA DE LA DIPUTACIÓN DE MADRID, 1939-1940

Fuente: Memoria anual de 1939 de la Diputación de Madrid (fechada en diciembre de 1940), en AGA, I, 3120.

5

LA DESCONTAMINACIÓN DE MADRID:

LAS PURGAS DE FUNCIONARIOS,

PROFESIONALES Y OTROS

La ocupación de Madrid por parte de las fuerzas franquistas el 28 de marzo de 1939 fue objeto de una —por lo general— cálida acogida entre una población hambrienta y cansada de sobrevivir a base de lentejas (las popularmente llamadas «píldoras del doctor Negrín»). Pero muy equivocados estaban los madrileños si pensaban que el fin de la Guerra Civil pondría fin al hambre. Entre mayo y octubre de 1939, la organización falangista de asistencia social Auxilio Azul repartió cerca de 33 millones de comidas por toda la provincia y daba de comer a en torno al 16% de la población[1]. Por supuesto, el régimen declinó toda responsabilidad por semejante nivel de penuria: aquella era, según los nuevos dirigentes, la inevitable consecuencia de la «rebelión marxista». Por decirlo en los términos expresados por el rotativo madrileño Ya en su editorial del 3 de mayo de 1940: «No podemos olvidar los estragos horribles que produjo en nuestra Patria la vesania roja. […] Las dificultades y restricciones a las que tenemos que someternos son una estela de la obra de los rojos[2]».

Pero todos esos alegatos franquistas de inocencia empezaron a sonar ya a muy gastados hacia los años 1941-1942, cuando los problemas de escasez se extendieron a todos los ámbitos de la vida diaria en Madrid. En febrero de 1942, el ayuntamiento de la capital suspendió su servicio de recogida de basuras debido a la falta de material mecánico en buen uso[3]. Pero la escasez más grave era la referida a los alimentos. En abril de 1941, se prohibió la fabricación de nata por falta de leche fresca[4]; en febrero de 1942, cuatro personas fueron arrestadas por vender carne de perro para consumo humano[5]. La insuficiencia de alimentos contribuyó a la propagación de enfermedades. En marzo y abril de 1941, un brote de tifus se saldó con un total, como mínimo, de 1800 casos declarados; el índice de mortalidad fue, según el embajador británico, Samuel Hoare, «excepcionalmente elevado[6]».

Evidentemente, los madrileños no eran los únicos que padecían la penuria económica; la década de 1940 todavía es conocida popularmente en España como la de los «años del hambre». La mayoría de los historiadores coinciden actualmente en señalar que la crisis económica de la posguerra tuvo más que ver con las ansias de autarquía del régimen de Franco que con la destrucción causada previamente por la Guerra Civil[7]. En concreto, el descenso de la producción agrícola (hasta 1958 no se volvieron a alcanzar los niveles de 1929) vino provocado por la falta de maquinaria y fertilizantes de importación, así como por la sustitución de cultivos destinados a la exportación y generadores de divisas —como los cítricos— por otros que se consideraban alimentos básicos para el consumo nacional interno[8]. Por otra parte, los desastrosos intentos de regulación de los precios del trigo llevados a cabo por el régimen a través del Servicio Nacional del Trigo (creado en agosto de 1937) sirvieron para estimular el mercado negro del «estraperlo». De hecho, la atractiva posibilidad de obtener precios más altos hacía que el mercado triguero extraoficial fuese mucho más voluminoso que el oficial. Así, por ejemplo, en 1940-1941, el mercado negro representó el 60% del total de ventas de ese cereal[9].

El acceso al estraperlo y la participación en el mismo fueron dos aspectos más en los que los vencidos padecieron marginación en Madrid tras el final de la Guerra Civil. Oficialmente, el régimen franquista ilegalizó y criminalizó el mercado negro; de hecho, una ley del 26 de octubre de 1939 asignaba el enjuiciamiento del delito de «acaparamiento» de mercancías a la jurisdicción castrense[10]. Pero había individuos más proclives a ser castigados que otros. En diciembre de 1939, la embajada británica informó que los funcionarios con contactos en las altas esferas no padecían la escasez de productos como los huevos, el aceite, el azúcar y la mantequilla que sufrían el resto de madrileños[11]. En el invierno de 1939-1940 saltó incluso el rumor de que el general Saliquet, capitán general de Madrid, estaba recurriendo a proveedores del mercado negro para abastecer su propia fábrica de jabón[12]. En el extremo opuesto de esa balanza, estaban casos como los de Amando Rodríguez Velasco, Mariano López Zazaro y Julián López Herrador, tres albañiles residentes en los municipios pobres de Carabanchel Bajo y Cercedilla, que, en junio de 1942, fueron condenados por un tribunal militar a cuatro meses y un día de prisión y a una multa de 1035 pesetas por robar chatarra para venderla en el mercado negro. Las penas habrían sido sin duda más cuantiosas si los magistrados castrenses no hubieran aceptado la atenuante de que los reos perpetraron el robo para dar de comer a sus familias[13].

Si algo hizo aún más difícil la lucha diaria por la supervivencia en el Madrid de la inmediata posguerra, fue la purga de la población trabajadora llevada a cabo tras la ocupación militar. Esa depuración de los oficios y las profesiones corrió paralela a la acción de otras jurisdicciones especiales destinadas a castigar a los «rebeldes republicanos». En ese sentido, experiencias como la de Isabel Crispín Fernández, una maestra de escuela de 28 años en 1939, no tenían nada de atípicas. En junio de 1936, Crispín regresó de Asturias a Madrid para vivir en la capital con su esposo y su bebé. Tanto ella como su marido eran maestros de escuela y Crispín aceptó un puesto en un colegio privado madrileño de educación primaria. Durante la Guerra Civil, tanto su marido como sus dos hermanos se alistaron en el ejército republicano; sus hermanos alcanzaron grados de oficiales y su esposo sirvió como miliciano en las Milicias de Cultura. Crispín continuó ejerciendo la docencia privada hasta que el gobierno republicano decretó en el invierno de 1936-1937 que todo maestro o maestra que no trabajara para el Estado perdería su categoría profesional a menos que realizara algún tipo de voluntariado en un servicio estatal. Como consecuencia, desde febrero de 1937, la señora Crispín pasó a ser profesora suplente de una escuela pública de primaria en la localidad de Arganda, y no volvió a ejercer docencia en Madrid capital hasta junio de 1938. Continuó desempeñando ese puesto durante el resto de la guerra y, al terminar esta, compareció ante las autoridades militares franquistas para someterse a una investigación obligatoria el 3 de abril de 1939. Su causa penal militar se archivó, aunque también se adjuntaron informes que señalaban que la investigada era probablemente de «tendencia izquierdista» porque sus familiares directos habían servido en el ejército republicano. Esos informes y el hecho de que Crispín se hubiera incorporado al servicio estatal de enseñanza en 1937 fueron indicios suficientes para que su expediente se enviase al tribunal regional de la jurisdicción de la LRP en Madrid; en noviembre de 1939 se inició la correspondiente instrucción de su caso. Tras recibir informes oficiales y declaraciones de testigos que subrayaban que Crispín era apolítica y había evidenciado una «buena conducta», el juez instructor de responsabilidades políticas recomendó en octubre de 1940 el sobreseimiento de su caso. Habida cuenta de los prolongados retrasos por los que se caracterizaban los procesos contemplados en la LRP, su expediente no se cerró definitivamente hasta mayo de 1944. Pero su encausamiento por responsabilidades políticas no sería la última investigación judicial formal de los antecedentes y las actividades de la señora Crispín durante la Guerra Civil a la que esta se vería sometida. La maestra fue objeto en enero de 1940 de una investigación por parte de las autoridades del Ministerio de Educación franquista para poder seguir en la profesión docente. Según un decreto de noviembre de 1936 enmendado en marzo de 1939, todos los docentes tenían que solicitar la revalidación de su estatus profesional; en concreto, los maestros y las maestras de instrucción pública (estatal) estaban obligados a presentar nuevamente solicitud de ingreso para conservar su puesto de trabajo[14]. Al final, las conclusiones de la investigación de depuración profesional de Crispín fueron idénticas a las de su expediente en la jurisdicción de la LRP y terminó por ser formalmente readmitida en la profesión docente en octubre de 1940. Para entonces, y debido al fallecimiento de su padre y a sus graves problemas económicos, ella había abandonado Madrid con su familia y se había desplazado a vivir al pueblo de Órbigo (León)[15].

En cierto modo, el de la señora Crispín dista mucho de ser un ejemplo representativo de la historia de la represión franquista. No fue encarcelada (ni, por supuesto, fusilada) y pudo reanudar su carrera docente tras la guerra. La significación de su caso reside, más bien, en la banalidad de la odisea de expedientes en la que se vio envuelta. Crispín era básicamente apolítica (jamás se había afiliado a un sindicato, por ejemplo), pero, aun así, tuvo que someterse a tres investigaciones casi simultáneas. Aunque ella fue más afortunada que otros, sus experiencias fueron características de los primeros años de gobierno franquista en Madrid. Los particulares no solo estaban sujetos a posibles castigos por sus supuestas responsabilidades penales o políticas, sino que también corrían el riesgo potencial de perder sus medios de sustento vital a raíz de una investigación separada (aunque paralela) de purga de su profesión u oficio. Esa posibilidad no se limitaba a maestras como Crispín ni a los funcionarios en general; hasta los vendedores de tabaco estaban obligados a dar explicaciones ante las autoridades franquistas para continuar en el negocio[16].

No fue casualidad que los instructores de las causas abiertas contra la señora Crispín tanto por la vía de la LRP como por la de la depuración de los gremios y las profesiones alcanzaran idénticas conclusiones. A fin de cuentas, trabajaban siguiendo esencialmente los mismos y mal definidos criterios políticos sentados en la LRP para determinar responsabilidades civiles individuales por el «daño» causado a España por la «rebelión marxista». Al ser readmitida en su profesión sin sanción alguna, lo que se le reconoció a Crispín fue el no haber demostrado con «actos u omisiones» ninguna hostilidad al Movimiento con anterioridad a marzo de 1939[17]. La concurrencia de criterios fue general y no se circunscribió únicamente al mundo de la enseñanza. En diciembre de 1939, las dos organizaciones que regían los designios del deporte español, el Comité Olímpico y el Consejo Nacional de Deportes, anunciaron el comienzo oficial de su propia purga; en dicho anuncio, reproduciendo literalmente el artículo 1 de la LRP, se informaba que serían castigados todos los deportistas que se hubieran «opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos voluntarios o de pasividad grave[18]».

Al igual que la promulgación de la LRP en febrero de 1939, las purgas ocupacionales de la posguerra fueron la culminación de una serie se procesos instituidos ya en los primeros meses de guerra, en 1936. De hecho, el desarrollo institucional del sistema de responsabilidades civiles y el de la depuración del funcionariado público estaban intrínsecamente conectados entre sí. El Decreto 108 de septiembre de 1936, que, como ya hemos visto, declaró fuera de la ley todas las organizaciones del Frente Popular, también proclamó la necesidad de suspender o destituir a funcionarios por sus supuestas «actuaciones antipatrióticas[19]». Asimismo, la elaboración de la ley sobre la depuración del funcionariado público al término de la Guerra Civil se desarrolló en paralelo a la de la LRP durante el invierno de 1938-1939 bajo los auspicios del general Jordana (vicepresidente del gobierno)[20]. No fue casualidad, pues, que fuese promulgada el 10 de febrero de 1939, justo un día más tarde que la LRP[21].

Así pues, las distinciones antes mencionadas entre las responsabilidades penales y las políticas son igualmente aplicables al ámbito de las purgas ocupacionales. En concreto, la absolución en un consejo de guerra no impedía que el reo fuese luego despedido de su puesto de trabajo. En marzo de 1940, un tribunal castrense exoneró a Teófilo Ruiz, un funcionario de aduanas y miembro del comité provincial madrileño de Izquierda Republicana entre julio de 1934 y enero de 1936. En su fallo absolutorio, los magistrados declararon que Ruiz no había «cometido hecho delictivo alguno en contra del G[lorioso].M[ovimiento].N[acional].». Para entonces, sin embargo, ya había sido cesado de sus funciones acusado de ser «un enemigo» de ese mismo Movimiento[22].

Aunque la LRP y las purgas ocupacionales de posguerra provenían de un mismo supuesto ideológico (el de que la responsabilidad de la Guerra Civil recaía en la «rebelión marxista»), las depuraciones en profesiones y oficios tuvieron unos objetivos sutilmente distintos, una diferencia debida a la divergencia de los castigos previstos para unos y otros casos. Las penas contempladas en la LRP consistían fundamentalmente en multas o confiscaciones que se imponían a personas consideradas, en líneas generales, como causantes de la «rebelión». Aquella ley se presentaba, pues, como un mecanismo destinado a procurar una indemnización al Estado franquista. Las purgas ocupacionales de la posguerra, por su parte, se centraron por definición en el objetivo de apartar temporal o permanentemente a unos individuos de su empleo o su categoría profesional[23]. Su finalidad era negativa en buena medida, aunque no menos importante para la reconstrucción franquista de España. El propósito de aquellas purgas no consistía simplemente en castigar, sino también en impedir la reproducción de las circunstancias que habían causado la formación del «criminal» Frente Popular y el «terror» consiguiente. La sensación de que la depuración de los oficios y las profesiones no era una mera operación de castigo, sino también una medida de «seguridad» dirigida a evitar cualquier posible resurgimiento de los enemigos «antiespañoles» es claramente apreciable en un informe en el que se detallaba la purga llevada a cabo en la administración de la Diputación Provincial de Madrid en 1939. Redactado por el presidente de esta, Narciso M. Cabezas, y remitido a sus superiores en el Ministerio de la Gobernación, en él se afirmaba que el principal objetivo de la «depuración» era «la seguridad del nuevo Estado»; el castigo de las «colaboraciones y participaciones en la preparación y desarrollo del movimiento marxista» era algo secundario. Cabezas apuntaba también a las «lecciones» aprendidas con la represión de la insurrección revolucionaria de octubre de 1934 para explicar lo «necesarias» que eran aquellas purgas:

Por titubeos y falta de energía de los Poderes Públicos, no quedó ahogado y desarticulado el marxismo en España, que permaneció latente para renacer en 1936 con toda su monstruosidad de asesinatos, saqueos y destrucciones. Percatados de la responsabilidad que para con España se contraía, se creyó deber ineludible cooperar desde la Administración provincial, procurando por todos los medios que en lo sucesivo los empleados de aquella a quienes se diera el espaldarazo de afección fuesen real y verdaderamente afectos y españoles en la concepción rígida de estas palabras, evitando que entre ellos se mezclaran los que por su conducta y franca ideología política no merecen tales calificativos, y en lo posible ni siquiera los indiferentes, tibios y acomodaticios[24].

En concomitancia con la necesidad ideológica de purgar a todos aquellos y aquellas que no eran «verdaderamente afectos y españoles», estaba lógicamente la sustitución de tales elementos por otros que sí lo fueran. En agosto de 1939, se dictó una ley por la que se reservaba el 80% de los puestos vacantes en la administración estatal franquista a excombatientes, mutilados y exprisioneros que sirvieron en el ejército franquista, así como a familiares de víctimas de la represión republicana[25]. Un mes más tarde, ese 80% de cuota reservada para exsoldados y partidarios del bando vencedor se hizo extensiva también a los puestos vacantes en las empresas privadas[26]. No era ninguna coincidencia que las purgas ocupacionales tuvieran lugar al mismo tiempo que se producía la desmovilización en masa del ejército franquista. En la primavera de 1940, los efectivos totales del ejército, que, al acabar la Guerra Civil, sumaban un total de más de 900 000 hombres, se habían reducido hasta los 250 000, más o menos[27]. Evidentemente, pues, las purgas constituyeron también un medio esencial para que el régimen recompensara a sus seguidores[28].

Por desgracia, la utilización franquista de criterios políticos para negar o conceder oportunidades de empleo no fue un fenómeno que careciera de precedentes en Madrid. De hecho, no sería erróneo afirmar que las purgas ocupacionales de posguerra fueron las últimas de una serie de ellas acaecidas en la capital a lo largo de la década de 1930, coincidiendo con (o inmediatamente después de) períodos de agitación o crisis política. El fracaso de la insurrección revolucionaria de octubre de 1934 en Madrid se tradujo en un despido masivo de trabajadores militantes de organizaciones obreras[29]. Tal decisión se revocaría inmediatamente después de que el Frente Popular subiera al poder en febrero de 1936, lo que supuso el despido de los trabajadores no sindicados que ocuparon el puesto de los depurados en octubre de 1934[30]. El ciclo de purgas prosiguió tras julio de 1936 apuntando bien a los «fascistas», bien a los «enemigos de la República», y concluyó con el despido masivo de republicanos en la posguerra. Quizá un ejemplo concreto sirva para ilustrar mejor todo ese proceso. Ricardo Palacios de Pablo fue un empleado de la sucursal madrileña del Banco Zaragozano desde 1928 hasta que fue despedido por tomar parte en la insurrección de octubre de 1934. Tras ser readmitido a raíz de la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, pasó a ser representante de la UGT en el comité de empresa del banco, que se encargó de depurar la plantilla de elementos derechistas tras julio de 1936. Cuando el ejército republicano lo llamó a filas en 1937, sirvió en una unidad de intendencia en la retaguardia hasta el final de la Guerra Civil, momento en el que volvió a ser despedido del banco[31].

Conviene señalar que los despidos producidos a raíz de los sucesos de octubre de 1934 fueron, por lo general, actos de venganza privada de empresarios particulares y no la aplicación sistemática de un objetivo ideológico[32]. Ese no fue el caso en lo que a los acontecimientos posteriores a julio de 1936 se refiere, pues las purgas en el Madrid de la Guerra Civil se caracterizaron por el impreciso deseo de castigar a los «fascistas» o a los «enemigos de la República». Por una parte, los comités de trabajadores creados en las empresas confiscadas a raíz del fracaso de la sublevación militar en la capital procedieron a depurar sus propias plantillas. El 28 de julio de 1936, el diario The Times informó que los primeros actos de los comités que asumieron la dirección de las dos compañías de los «Caminos de Hierro de España» (tanto la «del Norte» como la «del Sur») iban a consistir en la destitución de todos los directivos de ambas empresas[33]. Tras la guerra, se dijo que el comité obrero que asumió el control de la compañía de telecomunicaciones Telefónica despidió a 182 empleados[34].

Por otra parte, el gobierno republicano expulsó de la administración pública a aquellos funcionarios a los que acusaba de simpatizar con la causa «fascista». El 21 de julio de 1936, publicó un decreto que anunciaba la «cesantía» de todo funcionario que hubiera cooperado con el «movimiento subversivo» o que fuera «notoriamente enemigo del Régimen[35]». Del número de «enemigos de la República» apartados de la Función Pública da una buena idea la purga llevada a cabo en la administración provincial (la Diputación). En total, 213 de su millar aproximado de empleados fueron cesados. Los despidos afectaron, en concreto, a un 42,5% de su personal administrativo y a un 51% de su personal sanitario[36].

Eso no significa, desde luego, que las destituciones y los despidos efectuados en Madrid al término de la guerra fuesen una especie de «reacción» a los acontecimientos de aquel período bélico. Las purgas fueron un elemento característico de la España rebelde desde un principio. La «limpieza» de la administración local comenzó de inmediato en muchas de las zonas donde triunfó la rebelión militar. En muchos casos, esas purgas reprodujeron, además, las depuraciones anteriores de funcionarios izquierdistas que se habían llevado a cabo a raíz de la fracasada insurrección revolucionaria de octubre de 1934 y que habían sido revocadas meses después cuando el Frente Popular accedió al poder en febrero de 1936. En Sevilla, por ejemplo, más de 130 empleados municipales despedidos después de octubre de 1934 y readmitidos en febrero de 1936 volvieron a ser despedidos de nuevo el 29 de julio de 1936[37]. No obstante, y en concordancia con lo que fue el proceso de implementación de la justicia castrense, aquellas purgas administrativas comenzaron siendo localizadas ante la inexistencia de unos procedimientos o mecanismos centralizados para las mismas. Esto cambiaría en el invierno de 1936-1937, momento en el que, coincidiendo con el desarrollo general del «Nuevo Estado» franquista, se observó un despliegue institucional paralelo de las purgas administrativas. La norma que inició ese proceso fue el Decreto 108 del 16 de septiembre; los mecanismos legales mediante los que aplicar ese objetivo en los diferentes órganos y ramas de la Función Pública se introdujeron durante los meses inmediatamente siguientes.

No fue casualidad que el primer marco depurador se diseñara para la profesión docente en el Decreto 66 del 10 de noviembre de 1936. La actuación prioritaria en aquel terreno se debía al papel especialmente pernicioso atribuido a los maestros y maestras liberales o de izquierda en la difusión de ideas «antiespañolas» por toda la sociedad. Tal y como rezaba su preámbulo,

[e]l hecho de que durante varias décadas el Magisterio en todos sus grados y cada vez con más raras excepciones haya estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes, en abierta oposición con el genio y tradición nacional, hace preciso que […] se lleve a cabo una revisión total y profunda en el personal de Instrucción Pública, […] extirpando así de raíz esas falsas doctrinas que con sus apóstoles han sido los principales factores de la trágica situación a que fue llevada nuestra Patria[38].

Pese a su rotundidad, estos argumentos distaban mucho de ser originales. En realidad, la teoría según la cual la «decadencia» de España era atribuible a la invasión de influencias foráneas era un tema de dilatada tradición entre los pensadores católicos, como el erudito Marcelino Menéndez y Pelayo, ya a finales del siglo XIX[39]. Un blanco habitual de sus invectivas era la Institución Libre de Enseñanza, un instituto educativo laico y progresista fundado en 1876 por el educador Francisco Giner de los Ríos[40]. La «neutralidad» de Giner en lo referido a la cuestión de la educación religiosa era considerada por muchos como un grave ataque a la identidad católica de España[41].

La depuración de docentes fue iniciada por católicos que llevaban mucho tiempo haciendo campaña por el mantenimiento de la enseñanza de la ortodoxia religiosa en las escuelas españolas. Franco nombró al dramaturgo José María Pemán para la cartera ministerial de «Cultura y Enseñanza» en su primer gabinete de octubre de 1936. Pemán, colaborador de la revista ultraconservadora de principios de la década de 1930 Acción Española, era también miembro de la organización elitista seglar (de influencia jesuita) Asociación Católica Nacional de Propagandistas[42]. Sin embargo, Pemán, en realidad, dedicó poco tiempo a sus quehaceres ministeriales y se volcó más bien en labores propagandísticas, lo que dejó el control de facto de dicho departamento en manos de Enrique Suñer, segundo de Pemán en el ministerio y futuro presidente del Tribunal Nacional instaurado por la LRP[43]. Suñer estaba obsesionado con el presunto daño que los intelectuales progresistas —y, en especial, los que se habían formado en la Institución Libre de Enseñanza— habían causado a España, y en 1937 publicó un libro sobre el tema[44].

Suñer, pues, fue el principal responsable de aquel Decreto 66, que estipuló los aspectos esenciales del proceso de depuración que acabaría aplicándose también a los educadores y educadoras de Madrid a partir de marzo de 1939. Aquella norma instituía la creación de comisiones de depuración en cada una de las provincias «liberadas». En cada una de estas, la Comisión C se encargaba de investigar al personal docente de las instituciones dedicadas a la formación del profesorado. Sin embargo, numéricamente hablando, la más importante con diferencia era la Comisión D, dedicada a investigar a los maestros y las maestras de primaria y secundaria[45]. Las comisiones provinciales de este segundo tipo estuvieron compuestas durante la guerra por cinco miembros, todos ellos nombrados directamente por el Estado: un director de instituto de secundaria, un inspector de educación primaria, el presidente de la asociación de padres de familia local y otros dos individuos de «la máxima solvencia moral y técnica[46]».

Es importante tener en cuenta que toda persona que quisiera dedicarse a la enseñanza (o continuar dedicándose a ella) en una institución educativa pública de cualquier nivel tenía que enfrentarse a una investigación depuradora. Las mencionadas comisiones de depuración tenían tres opciones a la hora de emitir un fallo, opciones expuestas inicialmente en una orden complementaria que contenía reglas para la aplicación del Decreto 66[47]. En concreto, podían confirmar a una persona en su puesto u ordenar un traslado, una suspensión o un despido. Dicha orden también estipulaba que las investigaciones debían llevarse a cabo en un período de tiempo no superior a los tres meses[48]. Aquella resultó ser una previsión ridículamente optimista: la purga de maestros en Burgos, por ejemplo, comenzó en noviembre de 1936. No se dio por terminada hasta diciembre de 1943[49].

Los criterios políticos precisos que regulaban aquellas purgas quedaron fijados por una circular del 7 de diciembre de 1936[50]. La doble finalidad de la depuración (la punitiva y la preventiva) resulta evidente en el preámbulo de la mencionada disposición:

El carácter de la depuración […] no es solo punitivo, sino también preventivo. Es necesario garantizar a los españoles […] que no se volverá a tolerar, ni menos a proteger y subvencionar, a los envenenadores del alma popular, primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones […]. No compete a las Comisiones depuradoras el aplicar las penas que los Códigos señalan […] a los Tribunales de Justicia, pero sí proponer la separación […] de cuantos directa o indirectamente han contribuido a sostener y propagar a los partidos, ideario e instituciones del llamado «Frente Popular».

Los criterios eran de una dureza extrema: se ordenaba el despido automático de los docentes que hubieran continuado siendo masones, afiliados o meros simpatizantes de organizaciones del Frente Popular a partir de la insurrección revolucionaria de octubre de 1934; se estipulaba también que todo maestro o maestra que simpatizara con los partidos nacionalistas vascos, catalanes o gallegos fuese objeto de un cambio forzoso de destino, aun cuando pudieran demostrar que nunca habían tomado parte directa ni indirecta en la «subversión comunista-separatista». Como bien apunta Morente, una puesta en práctica estricta de lo dispuesto en aquella circular habría comportado la destrucción del magisterio en la zona insurgente[51]. El gobierno franquista cayó algo más tarde en la cuenta y trató de disminuir a partir de 1937 el impacto de la circular de diciembre de 1936 con una serie de medidas entre las que se incluían la publicación de sanciones alternativas al despido, como las inhabilitaciones para ascensos o para el desempeño de «cargos directivos y de confianza[52]». Además, y prefigurando con ello lo que terminaría por suceder le al sistema de justicia militar a partir de 1940, el celo de aquellas purgas se atenuó mediante un control centralizado más estrecho del proceso depurador. En marzo de 1938, se creó una Oficina Técnico-Administrativa dentro del Ministerio de Educación a la que se encomendó la labor de confirmar o anular los fallos dictados por las comisiones depuradoras provinciales. Dicha oficina tomó en consideración, por vez primera, los recursos interpuestos contra las decisiones de dichas comisiones; asimismo, permitió la revisión de fallos emitidos con anterioridad a 1938[53].

De la importancia de la depuración del magisterio para la «seguridad» del Estado franquista da fe el hecho de que la única otra rama de la administración pública civil para la que se instauró un mecanismo propio de purga interna fue el servicio diplomático. El 11 de enero de 1937, el Nuevo Estado franquista instituyó formalmente la creación de su propio Cuerpo Diplomático[54]. Dos días después, se publicó una nota con los nombres de 146 diplomáticos a los que se dispensaba el ingreso automático en el nuevo servicio en virtud de su lealtad incuestionable al régimen. En ella también se estipulaba que cualquier otro diplomático que quisiera reincorporarse al servicio tenía que someterse a una investigación a cargo de una comisión depuradora formada por compañeros de cuerpo[55]. En total, hasta el fin de 1938, 292 diplomáticos solicitaron el reingreso[56]. Pese a que la pertenencia a organizaciones del Frente Popular era motivo automático de denegación de tales solicitudes, solo 62 diplomáticos vieron rechazadas las suyas para reincorporarse al Cuerpo[57]. Semejante resultado era un reflejo de la naturaleza inherentemente conservadora del servicio diplomático, como lo demuestra el hecho de que la inmensa mayoría de los readmitidos se habían comprometido abiertamente con la causa rebelde tras el nombramiento de Largo Caballero como presidente del gobierno republicano en septiembre de 1936[58].

Otros funcionarios se sometieron a un marco depurador fijado por decreto-ley de 5 de diciembre de 1936[59]. El artículo 1 de dicha disposición ordenaba la separación definitiva del servicio de todos aquellos funcionarios «que, por su conducta anterior o posterior al Movimiento Nacional, se consideren contrarios a este[60]». El control centralizado sobre esa purga se mantuvo introduciendo la obligación de que la máxima autoridad política del departamento gubernamental encargado de la misma aprobara todo despido o cesantía[61]. De manera significativa (y presagiando con ello las purgas que se llevarían a cabo en el período de posguerra), el mencionado decreto-ley también ordenaba en su artículo 2 el despido de todo empleado de una empresa pública o financiada por el Estado que fuera considerado «incompatible, opuesto o peligroso para el Movimiento Nacional».

Al igual que en el caso del sistema de responsabilidades civiles, la inminencia de la victoria franquista en la Guerra Civil trajo consigo cambios significativos en el proceso de depuración de la Función Pública. El preámbulo de la ley de 10 de febrero de 1939 que regulaba la depuración de posguerra exponía que se hacía necesaria una reforma porque «la liberación de nuevos territorios, y especialmente la de Barcelona, ciudad [caída en enero de 1939] que ha sido sede del Comité Rojo en estos últimos tiempos, plantea con urgente apremio el problema de la depuración de los funcionarios públicos[62]». Evidentemente, la caracterización del gobierno republicano como poco más que un «Comité Rojo» no era ninguna casualidad: reflejaba, más bien, el supuesto básico que subyacía a la interpretación invertida que los franquistas hacían de la historia. Un rasgo clave de aquella ley fue la armonización —mediante los cuatro apartados del artículo 9— de los criterios de la purga de posguerra con los de la Ley de Responsabilidades Políticas, promulgada el día anterior. El primero de esos apartados disponía que todos aquellos empleados del Estado que fuesen declarados culpables por la justicia militar o por la jurisdicción de la LRP serían automáticamente sancionados por la vía de la depuración de la función pública (un ejemplo más de la naturaleza interconectada y complementaria de las diferentes facetas de la represión). El segundo apartado ordenaba que fueran castigadas todas aquellas personas que hubieran gozado de un rápido ascenso dentro del escalafón de la administración republicana (dando así por supuesto que tal ascenso solo podía deberse a la lealtad de aquel individuo a la causa de la República). Los dos apartados finales eran cajones de sastre en los que se invocaba el artículo I de la LRP. En concreto, el apartado tercero convertía en punible «la pasividad evidente de quienes, pudiendo haber cooperado al triunfo del Movimiento Nacional, no lo hubieren hecho», mientras que el cuarto y último sancionaba «las acciones u omisiones que, sin estar comprendidas expresamente en los apartados anteriores, implicaren una significación antipatriótica y contraria al Movimiento». Estos criterios serían impuestos a todos los funcionarios públicos que se hallaran en los «territorios liberados» por comisiones de depuración instituidas en todos y cada uno de los ministerios del gobierno franquista (artículos 1 y 3). Los castigos aplicables por dichas comisiones se enumeraban en el artículo 10. A diferencia de lo previsto en la legislación original de 1936, en esta nueva ley se estipulaba una escala graduada de penas, desde la más grave (la separación definitiva del servicio) hasta la más leve (el traslado forzoso a otra provincia)[63].

Los preparativos sistemáticos del régimen de cara a una depuración de la administración pública tras el final de la guerra se reprodujeron también en otros ámbitos, entre los que destacan la empresa privada y el comercio. La «limpieza» exhaustiva era un elemento intrínseco de los planes manejados durante la guerra por los franquistas para la «normalización» de la actividad industrial y comercial en las zonas situadas bajo control republicano en cuanto sus tropas se alzaran con la victoria final. El 5 de mayo de 1938, el Ministerio de Industria promulgó un decreto que concretaba ese proceso normalizador[64]. Concretamente, creaba las Comisiones de Incorporación Industrial y Mercantil ideadas para aquellas regiones que se hallaban todavía bajo jurisdicción republicana. En general, esas comisiones tenían encomendada la misión de restituir las empresas y negocios a sus dueños de antes de la guerra minimizando al mismo tiempo los trastornos que para la actividad industrial y comercial pudiera suponer la ocupación de tales territorios por parte del ejército franquista[65]. Pero su actividad no se limitaba únicamente a restablecer el statu quo previo. El artículo 3 disponía en su apartado (b) que aquellas comisiones debían garantizar la continuidad de la actividad industrial y comercial «bajo el mando y la disciplina de legítimos propietarios afectos al Movimiento Nacional y exentos de culpabilidad» (entiéndase «responsabilidad») penal o política[66]. La simple demostración de un título de propiedad previo al inicio de la guerra no bastaba, por así decirlo, para conservar el control de un taller, una instalación o un negocio: los propietarios potenciales tenían que demostrar también su lealtad al régimen.

Una orden dictada un mes más tarde, el 13 de junio, estipulaba que Madrid quedaría bajo la jurisdicción de la Comisión de Incorporación Industrial y Mercantil número 1, presidida (como era característico en tales órganos) por un oficial del ejército: el teniente coronel Ruiz del Portal. Esta comisión abarcaba también las provincias de Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Jaén y Albacete[67]. Aparte de representantes de los Ministerios de Industria, Defensa Nacional, Trabajo, Justicia e Interior, la comisión también estaba formada por representantes exiliados de la comunidad empresarial de Madrid. Un ejemplo de estos era Salustino Doñaiturria, propietario del hotel Doñaiturria del centro de Madrid, que se hallaba de vacaciones con su familia en Cáceres en julio de 1936. Doñaiturria fue nombrado miembro de la subsección encargada de la purga de los hoteleros[68].

Aunque todos los empresarios y comerciantes estaban teóricamente sujetos a investigación, se les dio carta blanca para que despidieran a sus propios empleados por razones políticas. Según una orden complementaria al decreto del 5 de mayo, los dueños de negocios podían desprenderse de trabajadores por los motivos siguientes: por acciones abiertamente opuestas al régimen franquista y cometidas desde puestos militares, civiles o sindicales destacados; por haber sido representantes o líderes sindicales en fábricas, talleres o sectores de actividad; por actos que incurrieron en responsabilidades penales; por haber proferido amenazas contra los dueños, los gerentes, los directivos u otros trabajadores de sus empresas (o contra los familiares de aquellos), y por cualesquiera acciones contra las propiedades de esas personas o de la compañía. La única condición era que los despidos debían llevarse a cabo únicamente dentro de los primeros tres meses de posguerra[69].

Esos tan cuidadosamente preparados planes para la normalización de la actividad económica fueron instituidos inmediatamente después de la ocupación de Madrid por las fuerzas franquistas. El 31 de marzo de 1939, las autoridades militares y el Ministerio de Industria publicaron las primeras directrices detalladas para la vuelta al trabajo. Como ya era costumbre, el anuncio del ministerio declaraba al mismo tiempo la anulación de toda la legislación laboral promulgada por el gobierno republicano a partir del 18 de julio de 1936, así como la vigencia de todos los decretos de los rebeldes en ese ámbito. La proclama militar ordenaba a todos los empleadores y los empleados que regresaran al trabajo para no más tarde del 3 de abril si no querían enfrentarse a un posible castigo de un consejo de guerra. En ella se estipulaba que los empresarios solo podrían despedir a miembros de su personal conforme a los términos de la ya mencionada orden de mayo de 1938[70]. El 1 de abril, la comisión de incorporación de Madrid, recién instalada en unos despachos del número 13 de la calle de las Huertas, emitió un comunicado de prensa en el que advertía a todos los comerciantes e industriales de la prohibición de tomar cualquier decisión sobre sus negocios hasta que presentaran la correspondiente solicitud de «incorporación». Tales instancias tenían que ir acompañadas de una referencia favorable de la Falange o de otros dos empresarios «que tengan suficientemente probada su adhesión al movimiento nacional». No obrar así significaría incurrir en «graves responsabilidades[71]». La labor que la comisión de incorporación se había fijado no era en absoluto desdeñable, pues, en 1930, había 57 615 negocios censados fiscalmente solo en la provincia de Madrid[72].

La purga de funcionarios en la capital también se puso en marcha a los pocos días de la ocupación franquista. La depuración fue consecuencia de la aplicación del artículo 2 de la ley de 10 de febrero de 1939, que ordenaba a todos los funcionarios públicos la presentación (en un plazo máximo de ocho días a partir de la «liberación») de una declaración jurada con una lista de sus actividades políticas durante la Guerra Civil. Por lo tanto, la depuración comenzó de inmediato. Por ejemplo, ya el 29 de marzo, primer día completo de ocupación de Madrid, Federico F. Castán fue nombrado para que se encargara de las investigaciones de depuración de todos los agentes de policía de la ciudad[73]. La prensa no tardó en publicar notas o anuncios de las comisiones solicitando información. El 10 de abril, por ejemplo, los investigadores de la Diputación Provincial de Madrid solicitaron en uno de esos avisos información sobre 58 comerciantes e industriales[74].

A efectos de tales depuraciones, los empleados de compañías estatales o financiadas por el Estado eran tratados como funcionarios públicos. Un decreto de 27 de febrero de 1939 hacía extensivos los términos de la ley de 10 de febrero de depuración de funcionarios públicos a «los funcionarios y empleados de las corporaciones y entidades dependientes, subvencionadas o avaladas por el Estado[75]». Ni siquiera estaba exento el personal de las instituciones benéficas subvencionadas por el Estado[76]. No hay que subestimar la escala de aquellas purgas, dado el tamaño de muchas de aquellas compañías públicas. Por ejemplo, la empresa estatal Tabacalera, cuyos trabajadores recibieron orden de presentar una declaración el 5-6 de abril[77], tenía empleados a más de 3000 hombres y mujeres en Madrid antes de la Guerra Civil[78].

La naturaleza sistemática de este proceso en la capital a partir de marzo de 1939 se hace especialmente manifiesta cuando hablamos de la depuración de las profesiones, un proceso que también fue dirigido desde las altas instancias del Estado. De ahí que una orden del Ministerio del Interior de mayo de 1939 estipulara que todos los periodistas «liberados» apenas dos meses atrás que desearan continuar trabajando como tales estaban obligados a prestar una declaración jurada ante dicho ministerio para ser investigados[79]. Algunas profesiones intentaron incluso anticiparse al Estado llevando a cabo su propia purga. El Colegio de Arquitectos de Madrid creó una «junta de depuración» en 1939 dedicada a investigar a sus miembros aplicándoles el código disciplinario de conducta vigente antes de la guerra. Sin embargo, la Dirección General de Arquitectura (dependiente del Ministerio de la Gobernación) consideró insuficiente dicho código y dio instrucciones (mediante una orden de febrero de 1940) para que se llevara a cabo una nueva purga bajo su propia supervisión[80]. El control del Estado sobre todos los ámbitos de las purgas ocupacionales garantizó la continuidad de los criterios de depuración. En ese sentido, es evidente la influencia de la LRP sobre la mencionada orden de febrero de 1940, ya que en esta última también se estipulaba que todo arquitecto que hubiera prestado «cualquier servicio positivo a la acción marxista y anarquizante, en cualquiera de los sectores de la sociedad española, antes o después del Movimiento Nacional», debía ser castigado por ello[81].

De todos modos, teniendo en cuenta lo mucho que se prolongaron en el tiempo las investigaciones de la justicia militar y de la jurisdicción de la LRP, el proceso de depuración concluyó en un período comparativamente breve de tiempo. A pesar de que Madrid, además de densamente poblada, era el centro administrativo de España (y, por consiguiente, albergaba un elevado número de funcionarios públicos), cabe deducir de la información hallada en los archivos que la purga de los funcionarios había terminado casi por completo ya en 1942. Eso no significa que siempre procediera con facilidad y sin complicaciones; hasta junio de 1939, el Ayuntamiento de Madrid solo había cerrado seis de las 7624 investigaciones que tenía pendientes[82]. Además, y puesto que los funcionarios quedaban suspendidos de sus cargos mientras eran investigados[83] y solo tenían derecho al 50% de su sueldo mientras se mantenía esa situación[84], no faltaron las quejas de muchos empleados públicos inequívocamente identificados con el régimen de Franco (aun cuando los casos de estos eran siempre procesados en primer lugar)[85], Quirino Sahelices Otero, que trabajaba como funcionario de prisiones antes de la' guerra, escribió una carta dirigida a Franco en agosto de 1939 para expresarle su indignación. Se quejaba de que su investigación de depuración no hubiera finalizado aún pese a que él ya había presentado su declaración jurada en abril. Luego, preguntaba al jefe del Estado por qué debía hallarse en la misma situación legal que los funcionarios «rojos» cuando él había pasado toda la Guerra Civil en Madrid escondido o en prisión[86].

Pese a estos problemas menores, las purgas ocupacionales nunca llegaron realmente a constituir un «problema» para el régimen como lo fueron la LRP o el sistema de justicia castrense. Narciso M. Cabezas, presidente de la Diputación de Madrid, alardeó ante sus superiores del Ministerio de la Gobernación que la depuración de los 939 empleados que trabajaban en su institución se había terminado antes incluso de que se cumpliera el primer aniversario de la caída de Madrid[87]. La purga provincial del profesorado, iniciada el 12 de abril de 1939, cuando se cursó orden a todos los maestros de escuela y funcionarios del Ministerio (republicano) de Educación interesados en conservar sus puestos de trabajo para que comparecieran ante las autoridades dentro de los tres días siguientes[88], estaba prácticamente concluida ya en la primavera de 1941[89]. Igualmente, la comisión de incorporación de Madrid había finalizado sus trabajos en septiembre de 1941, pese a la magnitud de la labor que había emprendido[90].

Un motivo probable de la relativa brevedad de las purgas ocupacionales fue el carácter sumario del proceso investigador. Así fue, sin duda, en el caso de los funcionarios, pues, para ahorrar recursos y tiempo, el régimen atribuyó la responsabilidad de facilitar la información necesaria durante las investigaciones de depuración a aquellos colegas del investigado cuya adhesión política al régimen hubiese quedado ya fuera de toda sospecha. De hecho, esa fue la razón por la que aquellos empleados más «afectos» al régimen vieron resueltos sus casos antes que los demás: su cooperación era necesaria para destapar a sus compañeros de trabajo izquierdistas. Por eso, la memoria anual de 1939 de la Diputación de Madrid destacaba que su comisión de depuración contaba con la ayuda de funcionarios señalados por su «indiscutible afección al Movimiento y amor a España[91]».

La complicidad de los colegas de trabajo con las purgas puede verse también en las labores de la comisión de depuración instituida en el Banco de España. En abril de 1940, esta comisión envió un expediente sobre Juan Rodríguez Fuentes —un empleado despedido por el banco el 10 de mayo de 1939— al tribunal regional madrileño de la LRP. Dicho dossier contenía alegaciones que acusaban a Rodríguez (dirigente de UGT) de haber participado en la transferencia hacia la Unión Soviética del oro guardado en los depósitos del banco en octubre de 1936[92]. También se afirmaba en él que Rodríguez podría haber tomado parte en el asesinato de compañeros suyos. Estas acusaciones se basaban en las declaraciones de siete empleados del banco cuyos nombres aparecían mencionados en el informe[93].

No hay duda de que hubo quienes se aprovecharon de las investigaciones de depuración para conseguir que despidieran a colegas que no eran de su agrado. El Banco Urquijo despidió a Gumersindo Gil Charca cuando compañeros oficinistas suyos lo acusaron de tener «ideas izquierdistas» y de ser un miembro activo del Comité de Control de la entidad regido por el Frente Popular durante la Guerra Civil. Por si ello fuera poco, cinco de dichos compañeros reiteraron más tarde esas mismas acusaciones ante las autoridades castrenses. La investigación militar subsiguiente revelaría que Gil había desempeñado un papel menor en dicho Comité de Control y que había ocultado incluso a simpatizantes de la causa franquista. Pero, aunque su causa se sobreseyó en mayo de 1941, Gil nunca recuperó su antiguo empleo[94].

Pese a todo, el recurso a la información proporcionada por los compañeros de trabajo funcionó en algunos casos como una medida de protección para quienes estaban siendo investigados. Narciso M. Cabezas se quejó en la mencionada memoria anual de 1939 que la participación de colegas funcionarios en la purga de la Diputación de Madrid había resultado ser «una triste experiencia habiendo demostrado que muchos de los avales y declaraciones aportados como prueba a los expedientes son movidos las más de las veces por motivos de amistad o de agradecimiento hacia el avalado[95]». Esto no hace más que confirmar que la represión no fue algo simplemente impuesto por el Estado sobre una sociedad pasiva, pues la cooperación popular con los organismos represores podía tanto limitar como amplificar los efectos de las purgas.

TABLA 5.1. LA PURGA DE LA DIPUTACIÓN DE MADRID, 1939-1940

Fuente: Memoria anual de 1939 de la Diputación de Madrid (fechada en diciembre de 1940), en AGA, I, 3120.

Quizás el grado de protección que los funcionarios de la Diputación trataron de dispensarse mutuamente explique en parte los resultados finales de las labores de la comisión de depuración (véase la tabla 5.1). Pese a su dureza (cerca de una quinta parte de los empleados acabaron en la calle), no deja de sorprender que los criterios generalizadores de la ley de febrero de 1939 no dieran lugar a más despidos. Evidentemente, estos resultados pudieron haber obedecido al hecho de que los empleados, que desempeñaban diversas ocupaciones diferentes (desde médicos hasta jardineros), eran de tendencia mayoritariamente conservadora. Que 213 de un total de casi mil funcionarios de la diputación provincial hubiesen sido despedidos durante la Guerra Civil por ser «enemigos de la República» así lo da a entender[96].

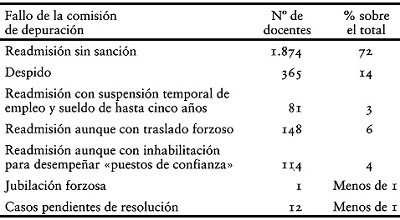

Parecida explicación se puede dar para entender los resultados de la depuración de cerca de 2600 maestros y maestras de escuela en Madrid, publicados en 1941 (véase la tabla 5.2). El porcentaje de docentes readmitidos sin sanción (un 72%) es similar al registrado en la purga de la Diputación (el 68%). Solo el 14% fueron despedidos, apenas un 2% más que en el caso del organismo administrativo provincial. Pese a lo sorprendente de tales resultados, lo cierto es que se enmarcan en la línea general de las depuraciones de personal de la enseñanza en España; el historiador Francisco Morente, que ha examinado las cifras de 20 435 investigaciones de depuración en trece provincias diferentes, descubrió que casi un 75% de todos los maestros y maestras de escuela fueron readmitidos sin castigo alguno. Su conclusión es que esos resultados vinieron a reflejar el carácter conservador de la profesión docente, una realidad que contrasta con el razonamiento original del decreto de depuración publicado en noviembre de 1936, en el que se argüía que la profesión se había contaminado seriamente con las ideas izquierdistas[97].

TABLA 5.2. LA PURGA DE MAESTROS DE ESCUELA PRIMARIA DE MADRID, 1939-1941

Fuente: Cifras extraídas de Morente, La escuela, pp. 345-348.

Ligeramente diferentes son los resultados observables en la depuración profesional de los arquitectos, concluida en marzo de 1942[98]. En total, se investigó a 1076 profesionales de la arquitectura[99], de los que 441 estaban inscritos en el Colegio de Arquitectos de Madrid[100]. La purga concluyó con la readmisión sin castigo de 358 de los arquitectos madrileños (el 81%). El porcentaje fue casi idéntico al registrado a nivel nacional (el 83%). De hecho, solo tres arquitectos fueron expulsados de la profesión en toda España, y los tres con domicilio profesional en Madrid. Uno de ellos era el político republicano centrista Bernardo Giner de los Ríos, que se hallaba en el exilio. Además de ser uno de los fundadores del Frente Popular[101], Giner fue declarado culpable por su relación familiar con la Institución Libre de Enseñanza, calificada de «perniciosísima» por la comisión de depuración[102].

A la vista de la imprecisión de los criterios depuradores, parecería razonable sugerir que esos resultados eran reflejo del elevado conservadurismo reinante en la profesión, pero lo cierto es que esa no era necesariamente la situación real. De hecho, en un informe interno de julio de 1941 enviado desde la comisión de depuración a la Dirección General de Arquitectura se explicaba que los comisionados habían realizado una lectura permisiva de los criterios depuradores expuestos en la orden de febrero de 1940. Los arquitectos con «antecedentes izquierdistas» fueron readmitidos con sanción si se entendía que se habían «redimido» ayudando (de algún modo) a la causa franquista durante la Guerra Civil[103]. Además, la comisión de depuración manifestó abiertamente su nula disposición a invocar el castigo más grave de todos: el de la expulsión (temporal o permanente) de la profesión. Los tres arquitectos que la componían no se sentían cómodos juzgando a sus colegas y negándoles el derecho a ganarse la vida; también eran muy conscientes de que muchos compañeros de profesión habían sido ya investigados y castigados por otros tribunales. De ahí que la comisión concluyera que su objetivo era, «en la casi totalidad de los casos, que los compañeros sancionados puedan desempeñar […] su ejercicio profesional, por lo menos, en el ejercicio privado, para que de esta forma puedan ganar lo suficiente para un sustento decoroso[104]». Como vimos en el caso de la purga de la Diputación de Madrid, las lealtades profesionales suavizaron al parecer el perfil draconiano de los criterios de depuración reglamentariamente fijados.

Ni que decir tiene que deberíamos abstenernos de efectuar ningún tipo de generalización sobre los resultados de las purgas ocupacionales en la sociedad madrileña basándonos únicamente en la experiencia de los funcionarios, los maestros y los arquitectos. Pero la ausencia de estudios en otros ámbitos dificulta la evaluación del proceso depurador en otros sectores. Poco sabemos de las actividades de la comisión de incorporación de la industria y el comercio a pesar de que cualquier denegación de «incorporación» de un negocio debida a los antecedentes políticos de sus dueños comportaba la confiscación de este. De hecho, la sola amenaza de expropiación podía presagiar una fatalidad. Ángel Ruiz era un comerciante de pieles que fue obligado a abandonar las instalaciones en las que trabajaba, en el sudoeste de Madrid, cuando el área fue declarada zona de guerra a finales de 1936. Consiguió reubicarse en el norte de la capital ocupando el almacén de un mayorista que había quedado vacío y allí permaneció hasta el fin de la Guerra Civil. Durante el proceso de solicitud de incorporación que Ruiz presentó en la posguerra, circularon rumores de que él había confiscado arbitrariamente la propiedad en la que se había instalado durante la guerra. Además, se dijo que era un «izquierdista» que, aprovechándose de una estrecha relación con varios dirigentes republicanos, obtuvo enormes ganancias durante la contienda civil. La consecuencia de tales rumores fue la instrucción de un sumario judicial militar, que se archivó al demostrarse que las acusaciones carecían de fundamento. No obstante, el simple hecho de que Ruiz hubiera sido investigado por el cargo de rebelión militar indujo a sus proveedores a boicotear su negocio, pues temían que este fuese objeto de una inminente confiscación a cargo de la comisión de incorporación. Aunque esta no llegó nunca a producirse, Ruiz tuvo que vender su empresa para hacer frente a una deuda que aumentaba con rapidez. En marzo de 1943, Ruiz se había convertido ya en un vendedor ambulante del mercadillo de Madrid, el Rastro[105].

La casuística sugiere que las purgas en sectores mucho más sindicalizados que los anteriormente mencionados fueron también más exhaustivas. Así lo fueron, sin duda, en el sector del transporte[106]. Caracterizado por su elevada sindicalización (solo el Sindicato Nacional Ferroviario —de la UGT— contaba ya con más de 5000 afiliados en la provincia en 1931)[107], ese ámbito de actividad económica fue el escenario de cinco grandes huelgas en 1934, en las que participaron 1316 trabajadores[108]. Con tales antecedentes, una vez puesta formalmente en marcha la purga por decreto el 1 de septiembre de 1939[109], la patronal del sector dispuso de carta blanca efectiva para castigar a su plantilla de trabajadores dado que los criterios de depuración contemplados eran idénticos a los recogidos en la ley de depuración del funcionariado del 10 de febrero anterior[110], Fernando Rodríguez, por ejemplo, fue despedido de su empleo en los Ferrocarriles del Norte (CCHNE) por sus actividades izquierdistas previas a la Guerra Civil, entre las que se incluían «insultos» a la Guardia Civil, la participación en la campaña electoral de Frente Popular en 1936 y la recaudación de dinero para el Socorro Rojo Internacional[111]. Otro empleado de la misma compañía, Victoriano Aguado, fue trasladado a la fuerza a Alsasua (Navarra) e inhabilitado para la obtención de ascensos durante cinco años por haber sido miembro del Sindicato Ferroviario Nacional desde 1931[112].

También parece que la limpieza fue bastante exhaustiva en el sector de la banca y los seguros. Ese ámbito de actividad económica era una fuente nada desdeñable de empleo en la década de 1930: según un estudio del Ministerio de Trabajo de diciembre de 1933, más de 20 000 personas estaban ocupadas en empresas de ese sector[113]. Aunque pocos eran los trabajadores de esas compañías sindicados antes del advenimiento de la República, la década de 1930 fue un momento de considerable afluencia de empleados del sector financiero a las filas del movimiento sindical socialista[114]. De los resultados de la purga efectuada tras la guerra dan cierta idea casos como el de Ricardo Castro, un cajero del Banco Central. Fue despedido de su puesto en dicha entidad por haber sido miembro del PSOE y de la UGT[115]. Similar suerte corrió el recadero del Banco Urquijo Jesús Parrondo Mata. Aunque solo tenía quince años en aquel entonces, Parrondo aparecía en una fotografía impresa en el diario republicano Heraldo de Madrid acompañado de «unas declaraciones de tipo revolucionario». Había sido, además, miembro de la UGT y de las JSU durante la guerra, aunque él aseguró que había dejado ambas organizaciones en 1938 cuando se le ordenó que se alistara para combatir en el frente[116].

Aun así, no todos los sectores pasaron por un proceso administrativo formal de depuración. No parece que lo pasara, por ejemplo, el sector de la construcción, el que más trabajadores (y más sindicados) acumulaba en la economía local madrileña hasta julio de 1936[117]. Esto se debe simplemente a que las empresas constructoras habían empleado a miles de trabajadores no cualificados o semicualificados, que eran los que tradicionalmente habían gozado de menos derechos laborales. Por eso, cuando el largo boom de la construcción que se venía viviendo en la capital se desinfló a comienzos de la década de 1930, las empresas del sector optaron sencillamente por despedir a sus empleados en masa. Un estudio del mercado laboral de enero de 1934 reveló que el 56 de los obreros de la construcción estaban desempleados en aquel momento[118]. En ese sentido, pues, resultaba del todo innecesario llevar a cabo una purga formal tras la Guerra Civil; con la desaparición de los sindicatos independientes que se habían esforzado por proporcionar un mínimo de estabilidad laboral a lo largo de la década de 1930[119], los empleadores tenían las manos libres para seleccionar los trabajadores que quisieran entre una abundante reserva de mano de obra. De la existencia de tal reserva en los años 1939-1940, aun a pesar de la exagerada sobrepoblación de las prisiones madrileñas, hay indicios en los informes internos elaborados en aquel entonces por las autoridades del régimen. La memoria anual de 1939 de la Diputación de Madrid hablaba de la existencia de un nivel alarmante de paro entre los 12 000 obreros de la construcción residentes en los municipios de Carabanchel Bajo y Villaverde[120]. Miguel Primo de Rivera, el «jefe» falangista en Madrid, informó en noviembre de 1940 a sus superiores del «gran y urgente problema» del desempleo en el sector de la construcción[121].

La presencia de paro en la construcción en una provincia que había quedado literalmente devastada por tres años de guerra es todo un síntoma de cuáles fueron las prioridades iniciales del régimen a la hora de afrontar la reconstrucción. La Diputación de Madrid informó que, sin tener en cuenta las localidades de Brunete, Villanueva de la Cañada y Quijorna (completamente asoladas por los combates), habían sido destruidos 300 edificios públicos y 10 000 privados de 130 localidades de la provincia[122]. La capital había sufrido también daños de consideración: su distrito universitario, por ejemplo, había quedado reducido a escombros tras más de dos años de guerra de trincheras. Pero, a diferencia del elaborado y sistemático proceso seguido para el reordenamiento ideológico de la población trabajadora de Madrid, la reconstrucción física de la provincia fue bastante desorganizada y anduvo siempre privada de fondos. Miguel Primo de Rivera se quejó en el ya mencionado informe de noviembre de 1940 de que las empresas constructoras se veían incapaces de obtener créditos públicos. Y añadió que existía una escasez acuciante de edificios para escuelas en la provincia[123]. Madrid no era la única; a nivel nacional, un millón de niños y niñas no tenían plaza escolar[124]. Es evidente que aquello ponía seriamente en cuestión la capacidad del régimen para socializar a la juventud en los valores del franquismo, por mucha «depuración» de la profesión docente que se llevara a cabo. En 1951, de un grupo de 82 reclutas del ejército a los que se les preguntó: «¿Quién es Cristo?», catorce fueron incapaces de dar una respuesta[125].

Pese a todo, no se pueden subestimar las consecuencias de las purgas ocupacionales. Sirvieron, entre otras cosas, para instaurar la primacía de los criterios políticos a la hora de obtener y mantener puestos de trabajo. Por un lado, proporcionaron oportunidades de empleo a los partidarios del régimen. De ahí, por ejemplo, que los mutilados de guerra del bando vencedor fuesen recompensados con puestos de conserje en edificios de pisos que habían quedado vacantes por un purga efectuada en 1939-1940[126]. Para ciertos sectores de la población, también propiciaron un cierto grado de estabilidad laboral. A principios de 1942, María Natividad, mecanógrafa de profesión, fue despedida por el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid debido a su incompetencia. Natividad, que, aparte de ser falangista, tenía dos hermanos destinados en la División Azul que combatía en el frente europeo oriental de la Segunda Guerra Mundial y un padre que había sido asesinado por milicianos en 1936, acudió a la delegación local del partido en busca de ayuda, que finalmente obtuvo: su caso llegó incluso a conocimiento de José Luna, vicesecretario de la Falange[127].

Por otro lado, sin embargo, quienes incumplían aquellos imprecisos criterios políticos (inspirados por la LRP) fueron apartados hacia los márgenes del mercado laboral y allí permanecieron incluso tras la conclusión (hacia 1942) del proceso de depuración inicial. Así lo indica el examen de las experiencias de los presos que se hallaban en libertad vigilada a comienzos de la década de 1940 y que buscaban trabajo en Madrid. Un análisis de ese tipo es posible debido a que, como ya vimos anteriormente, los individuos nombrados en las sentencias militares guardadas en el archivo estatal de Alcalá de Henares estuvieron sujetos también a una investigación automática de sus responsabilidades políticas (en aplicación de la LRP) en 1943-1944 para determinar si disponían de bienes embargables. De ahí que, para muchos de ellos, existan informes de la policía y las autoridades municipales reveladores de sus circunstancias tras su salida de prisión[128].

La experiencia más extendida no era la del desempleo, sino la del subempleo. Hubo obviamente exreclusos que no consiguieron obtener empleo alguno tras su liberación. Juan Antonio Areste, un cartero que, durante la guerra, ascendió hasta convertirse en el comisario político de todo el XXIII Cuerpo de Ejército republicano en Andalucía, estaba ya en libertad en marzo de 1944 a pesar de haber sido sentenciado a muerte en octubre de 1939. Pero, incapaz de encontrar trabajo, y con una esposa y un hijo a su cargo, tenía que depender de la modesta pensión de su suegra para sobrevivir[129]. Según parece, era más habitual aún el drama de los exreclusos que se veían obligados a aceptar empleos mal pagados. Por ejemplo, Carlos Pérez, que, antes de la guerra, fue operario de telégrafos, ganaba en febrero de 1944 solamente 9 pesetas al día trabajando como recadero para la aerolínea del Estado, Iberia, tras haber sido excarcelado mucho antes de cumplir la condena de doce años de prisión que pesaba sobre él[130]. Para poner esa cifra en perspectiva, pensemos que, a pesar de los elevados niveles de inflación padecidos en España a finales de la década de 1930 y comienzos de 1940, 9 pesetas seguían siendo una cantidad inferior al jornal legal mínimo de un jornalero de Córdoba de antes de la Guerra Civil (12 pesetas)[131]. También Avelino Mota Montero —policía municipal antes de la guerra y, posteriormente, secretario general del Socorro Rojo Internacional en Madrid durante esta— estaba trabajando por solo 9,5 pesetas diarias como obrero de la construcción en julio de 1944, después de su puesta en libertad[132]. En un contexto así, se hacía imprescindible que otros miembros de la familia complementasen tan exiguos ingresos. En el caso de Mota, sus dos hijas trabajaban[133]. En ocasiones, esa aportación de los familiares no era suficiente. Emilio León, por ejemplo, era un albañil que fue acusado en un proceso judicial castrense en junio de 1941 de haber perseguido y acusado a derechistas en su calidad de miembro del Ateneo Libertario anarquista de La Ventilla durante la guerra. Aunque logró eludir la pena capital (el tribunal militar entendió que no había pruebas suficientes que lo vincularan con los asesinatos resultantes de aquellas acusaciones), se le impuso una condena de treinta años de prisión. Tras ser excarcelado bajo vigilancia en 1944, volvió a trabajar en las obras ganando un jornal de 10 pesetas. Aunque esa renta se complementaba con otros ingresos aportados por dos de sus seis hijos, resultaba insuficiente para pagar el alquiler de una habitación; así que, solo gracias a la generosidad del casero (quien, según las palabras del informe policial de septiembre de 1944, obró así con aquella familia «en atención a su miseria»), tenían un techo bajo el que cobijarse[134].

Las purgas ocupacionales de la posguerra cumplieron una doble finalidad: castigar la resistencia contra los vencedores durante la Guerra Civil y «proteger» a la sociedad frente a enemigos ideológicos. La identificación de estos últimos respondió, por lo general, a una definición poco precisa, y esto fue justamente lo que contribuyó al carácter indiscriminado de las purgas. Hubo, eso sí, una sola excepción: la masonería. Todo individuo sujeto a una investigación de depuración ocupacional tenía que declarar si era o había sido masón[135]. Evidentemente, algunos francmasones (sobre todo, en el caso de los funcionarios) eran perfectamente conscientes de las consecuencias de admitir su pertenencia a una logia y se esforzaron por ocultar su pasado masón, pese a que —de ser descubiertos— tales esfuerzos eran castigados con el despido inmediato[136]. Así, por ejemplo, Estaban José Comthe de Camacho quedó automáticamente apartado del servicio de prisiones cuando se descubrió que había falsificado su declaración jurada. Y ello a pesar de que había protegido a simpatizantes de la causa franquista durante el desempeño de sus funciones en Porlier en la Guerra Civil[137]. Aun así, Comthe hizo bien en asumir ese riesgo; al menos en lo que a los funcionarios públicos respecta, todo parece indicar que la afiliación con la masonería significaba la destitución o el despido ipso facto con independencia de cuáles hubieran sido los actos o las experiencias de aquellas personas durante la guerra. Heraclio Valiente García, operario de telégrafos, fue despedido de su puesto a pesar de haber pasado la Guerra Civil en un penal republicano[138]. De hecho, el régimen consideraba a los masones tan «peligrosos» que no creía que esas purgas fueran suficientes; no es de extrañar, pues, que se les criminalizara por ley en marzo de 1940. El porqué de ese proceder de las autoridades franquistas es el tema del siguiente capítulo.