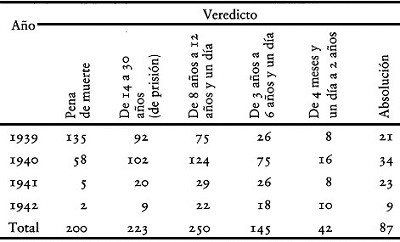

TABLA 3.1. VEREDICTOS EMITIDOS POR TRIBUNALES MILITARES EN MADRID: MUESTRA DE 947 SENTENCIAS, MARZO DE 1939-DICIEMBRE DE 1942

Fuentes: AGA, J(RP), 276 y 392.

3

LA CRISIS Y LA LIQUIDACIÓN DEL SISTEMA

MILITAR DE «JUSTICIA AL REVÉS»

EN LA DÉCADA DE 1940

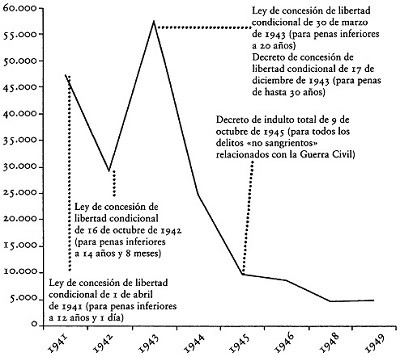

El 8 de mayo de 1940, el director general de Prisiones, Máximo Cuervo, remitió a Franco un informe sobre el rendimiento del sistema de justicia militar. En él se explicaba que, descontando las absoluciones, los tribunales de la jurisdicción castrense habían condenado a 103 000 personas, 40 000 de ellas desde el final de la Guerra Civil. Sin embargo, también se advertía allí que, al ritmo entonces observado de instrucción de diligencias y emisión de veredictos, harían falta tres años para juzgar a todos los acusados que aguardaban juicio. Esa estimación no incluía los casos que se derivasen de las futuras denuncias que se pudieran presentar durante ese tiempo[1]. En un informe sobre los avances registrados que Cuervo envió al Caudillo cinco meses después (el 29 de octubre), se decía que en las prisiones españolas había recluidos 242 778 internos. De estos, 106 130 correspondían a sentencias condenatorias emitidas por tribunales militares (8340 de ellas, penas de muerte), de las que 33 896 no eran aún plenamente en firme. Otros 94 286 aguardaban juicio y 8466 estaban bajo custodia de una autoridad no militar[2]. Para que nos hagamos una idea, la población reclusa a nivel nacional en 1933 era de 12 807 presos[3]. El mensaje que se envió a Franco con aquellos informes era, pues, claro: la justicia militar invertida había generado una cifra sin precedentes de reclusos y no parecía que la labor de los tribunales castrenses fuese a concluir en un futuro más o menos inmediato. Sin embargo, casi siete años más tarde, en septiembre de 1947, el mismo departamento de Prisiones informaba ya de que, en toda España, solo quedaban 4052 personas cumpliendo condena por delitos relacionados con la Guerra Civil[4]. Y en febrero de 1952, un estudio interno del Ministerio de Justicia revelaba que esa cifra había descendido hasta los 829 reclusos en total[5]. Tan espectacular disminución tuvo también su reflejo en la provincia de Madrid. En septiembre de 1943, el número de presos que cumplían condena por delitos de la Guerra Civil se mantenía aún en los 6890[6]. En febrero de 1952, ese número había caído hasta los 44[7]. En el aspecto penal, pues, se puede decir que el legado de la Guerra Civil prácticamente había desaparecido en el plazo de trece años.

La liquidación de la cuestión de la delincuencia relacionada con los años de la Guerra Civil se basó en la recuperación y la afirmación del control del gobierno central sobre la justicia militar a partir de 1940. A diferencia de lo acaecido en 1939, cuando su actitud ante la justicia militar fue de relativo desentendimiento y de delegación de funciones en la actuación de la propia administración judicial castrense, el centro del poder político optó al año siguiente por intervenir sistemáticamente en el proceso de justicia militar para garantizar el cumplimiento de dos objetivos principales. El primero de ellos consistía en la reducción del número de denuncias nuevas a investigar y la imposición de sentencias menos punitivas. El segundo era la liberación temprana de presos gracias a una revisión de sentencias decretada en 1939 y a un régimen efectivo de libertad condicional. El cumplimiento de esos objetivos —que culminó en octubre de 1945 con la orden de prescripción de los delitos de la Guerra Civil[8]— chocó con la oposición velada de la burocracia militar. De hecho, Cuervo, en su informe a Franco del 8 de mayo de 1940, recriminaba al Cuerpo Jurídico Militar que no se hubiera dado cuenta del «problema gravísimo que tienen entre manos y de la necesidad apremiante y angustiosa de terminar su liquidación».

El primer y más significativo paso para el proceso liquidador de un «problema gravísimo» como aquel fue la orden dictada por el departamento ministerial jerárquicamente dependiente del propio Franco, el de Presidencia del Gobierno, con fecha de 25 de enero de 1940, en el que se codificaba por vez primera el delito de rebelión militar en el contexto de la Guerra Civil[9]. Como su preámbulo dejaba muy claro, aquella codificación pretendía poner fin a cualquier confusión en la aplicación de sentencias:

Es propósito fundamental del nuevo Estado liquidar las responsabilidades contraídas con ocasión de la criminal traición que contra la Patria realizó el marxismo al oponerse al Alzamiento del Ejército y la Causa Nacional, con el fin de alejar, en lo humanamente posible, desigualdades que pudieran producirse y que de hecho se han dado en numerosos casos, en que por diversas causas ha faltado la uniformidad de criterio para enjuiciar y sancionar con penas iguales delitos de la misma gravedad.

Analizando la idoneidad de esa orden, el jurista militar Fernández Asiain culpó en 1943 de las desigualdades sentenciadoras a la amplia autonomía concedida por el Código de Justicia Militar y por los decretos de ley marcial; eso «hizo posible que unos mismos hechos fuesen juzgados de diferente manera entre los distintos tribunales militares españoles[10]».

Es posible ilustrar esas diferencias comparando dos sentencias emitidas el mismo día, el 3 de julio de 1939, por distintos tribunales castrenses de la provincia de Madrid. El de Alcalá de Henares impuso una condena de treinta años de prisión por «adhesión a la rebelión» a Pedro Ayra, miembro de Izquierda Republicana desde antes del inicio de la guerra. Aunque ese tribunal consideró probado que Ayra había sido miembro del comité revolucionario de Torrejón de Ardoz durante la Guerra Civil, desestimó toda acusación de que hubiera participado en crimen alguno de los cometidos en la localidad, pues destacó su «conducta moderada»[11]. Por el contrario, Petra Martínez, líder de la sección de mujeres del Partido Comunista en Torrejón, recibió una sentencia de seis años y un día de prisión por el mucho menor delito de «excitación a la rebelión» que le impuso un tribunal militar de la capital. El tribunal se decantó en este último caso por la «excitación» en vez de por el «auxilio» o la «adhesión», aun señalando en tono desaprobatorio que la acusada había tomado parte en actividades de propaganda y en la confiscación de propiedades[12].

Y, bien, ¿cuáles eran esos nuevos criterios definitorios de la rebelión militar? En el anexo de la mencionada orden se enumeraban un total de 82 tipos diferentes de «rebelión» divididos entre seis grupos generales. El predominio de los «crímenes de sangre» entre las figuras de mayor gravedad era evidente. Trece de los diecisiete tipos de delito punibles automáticamente con la pena capital que figuraban en el grupo I eran por participación en asesinatos[13]. De los dieciséis que, en el grupo II, conllevaban una sentencia de muerte según las circunstancias, solo tres no guardaban relación con delitos de sangre[14]. El anexo también evidencia la naturaleza invertida de la justicia franquista; los oficiales de carrera que ya lo fueran antes de la guerra y que continuaron sirviendo a la República durante la contienda podían ser hallados culpables, dependiendo de las circunstancias, de algún delito en cada uno de los seis grupos contemplados.

Sin embargo, también es manifiesta la vaguedad con la que se formularon muchas de las figuras delictivas tipificadas en ese anexo. Aunque la pertenencia a una organización del Frente Popular con anterioridad a 1939 no figura allí enumerada como «rebelión», cualquiera podía ser sentenciado a veinte años y un día de prisión por haber sido «agitador o propagandista del marxismo o de los partidos revolucionarios durante el Movimiento[15]». Por consiguiente, la importancia del mencionado anexo radica no solo en el texto en sí, sino también en la interpretación que el régimen haría de él. Las otras secciones de la orden daban a entender que los tribunales militares habían sido demasiado duros por lo general en sus sentencias. El artículo I instauraba comisiones provinciales de «examen de penas» que se encargarían de reevaluar todas las condenas impuestas con anterioridad a la orden y de aplicarles los nuevos criterios sentenciadores. Estas comisiones, cuya labor (según el artículo 4) era de la máxima prioridad, tenían prohibido recomendar agravamiento alguno de las penas originalmente impuestas[16]. El mensaje que así se insinuaba (el de que los nuevos criterios de evaluación de sentencias constituían en el fondo un medio para revisar condenas a la baja) se hizo más explícito en las instrucciones facilitadas por el director general de Prensa a los medios controlados por el régimen a propósito de cómo debían interpretar aquella orden. En concreto, explicó al diario Arriba que estaba prohibido publicar el anexo propiamente dicho, pero que en sus informaciones debía admitirse que algunas sentencias habían sido dictadas con cierta «precipitación» y que eran «desproporcionadas» para la gravedad de los delitos castigados[17].

Al parecer, las comisiones de examen de penas (compuestas por militares dedicados a tareas administrativas) tardaron un poco en entender el objetivo de su trabajo. El 15 de marzo de 1940, el ministro del Aire, el general Yagüe, informó a Franco sobre los progresos realizados por la comisión encargada de las sentencias a aviadores y personal militar de las fuerzas aéreas[18]. En su informe, aquel militar responsable de la infausta masacre de milicianos en la plaza de toros de Badajoz en agosto de 1936 se quejaba (de manera bastante incongruente) de que las recomendaciones de la comisión eran, por lo general, demasiado severas, especialmente en comparación con las de la comisión encargada del ejército de tierra. Concretamente, afirmaba que, de las 957 sentencias examinadas por la comisión hasta el 15 de marzo, se habían ratificado 603 (el 63%) y se habían revisado a la baja otras 354 (el 37%). Lo interesante del caso es que, de estas últimas, 182 (el 51% de las que sí habían sido reducidas) eran originalmente condenas superiores a los veinte años de prisión (incluidas cuatro penas de muerte conmutadas), y 62 de esas sentencias revisadas significaron la puesta en libertad anticipada de presos. El ministro concluía su informe afirmando que la comisión debería considerar sus decisiones «con relación a la necesidad de resolver el problema general penitenciario en armonía con las exigencias nacionales».

Ya fuera por simple inercia burocrática o por el elevado número de sumarios, el proceso de revisión a la baja de las sentencias de 1939 resultó ser terriblemente lento. Gabino Castelo Miguel, carpintero de 50 años de edad y concejal del ayuntamiento de la localidad de Guadarrama durante la guerra, fue condenado a treinta años de prisión por persecución de derechistas y confiscación de propiedades, sentencia que le impuso el tribunal militar de El Escorial el 3 de mayo de 1939. Su pena no fue conmutada por otra de doce años hasta el día de Nochebuena de 1943[19]. En algunos casos, el retraso fue trágicamente excesivo. Como ya vimos anteriormente, la sentencia de muerte impuesta al poeta republicano Miguel Hernández el 18 de enero de 1940 le fue conmutada en junio de 1940 por otra de treinta años de prisión, sentencia que sería revisada nuevamente por otra de veinte años y un día por una comisión de examen de peñas en octubre de 1944. Para entonces, Hernández había fallecido ya en la cárcel de Alicante en marzo de 1942[20].

Aunque decepcionante a corto plazo, la significación de la labor de las comisiones de examen de penas es innegable. Junto con la legislación de posguerra sobre libertad condicional, que examinaremos detalladamente más adelante, constituyó un mecanismo esencial para la excarcelación de presos. Y también lo fue incluso para aquellos que, aunque en un primer momento no quedaron en libertad, vieron conmutada la sentencia de muerte que se les había impuesto en 1939. Ese fue el caso, por ejemplo, de Eduardo Haro Delage (subdirector del diario republicano La Libertad y padre del que sería columnista del diario El País, Eduardo Haro Tecglen), quien había sido condenado a la pena capital en julio de 1939 y vio dicha pena conmutada en octubre de ese mismo año. Una comisión de revisión de sentencias cambió posteriormente su pena de prisión por otra más reducida, de catorce años; en septiembre de 1944, tras recibir la condicional, estaba ya trabajando en Madrid, en la empresa Mercurio Films, cobrando 800 pesetas mensuales[21].

Ni el espíritu ni los términos literales de la orden de enero de 1940 se restringían a la revisión de penas pasadas. El artículo 6 dejaba muy claro que aquellos criterios de imposición de condenas eran de aplicación también al examen (y las pesquisas derivadas) de las nuevas denuncias y de los casos que aún estaban bajo investigación. En el caso de las primeras, eso significaba que había que restringir el ámbito de las denuncias de «delitos» de la Guerra Civil; una ley publicada unos días más tarde, el 6 de febrero, prohibía que, desde el 1 de abril de 1941, se investigaran delitos de esa época que tuvieran visos de ser punibles con una sentencia de no más de doce años y un día de prisión conforme a los nuevos criterios sentenciadores[22].

La probabilidad de que se investigaran denuncias de delitos de aquellas fechas se redujo aún más a raíz de un decreto de septiembre de 1941 que estipulaba que todas esas denuncias tenían que ser ratificadas por las propias personas denunciantes[23]. Hasta entonces, las autoridades militares podían aceptar (y aceptaban de hecho) denuncias anónimas. En 1940, por ejemplo, la policía recibió una denuncia anónima contra Benito Atochero, según la cual, este estaba afiliado al Partido Comunista y había sido encarcelado en 1934 por defraudar 11 000 pesetas al organismo en el que trabajaba (el Ayuntamiento de Madrid), pero fue luego liberado por la «chusma roja» en julio de 1936. El anónimo denunciante acusaba además a Atochero de haber participado en 33 asesinatos y de haber alcanzado el grado de capitán en el ejército republicano. Pese a que nunca se trató de confirmar la identidad de su acusador, lo cierto es que se llevó a cabo una investigación militar y se descubrió que Atochero era falangista antes de la guerra y había sido perseguido durante esta y se le había obligado a alistarse en el ejército republicano, donde, gracias a su formación militar previa, ascendió rápidamente al grado de mayor. Finalmente, por su rango en las fuerzas armadas de la República, un tribunal militar de Madrid le impuso una sentencia de seis años y un día de prisión el 17 de noviembre de 1941[24].

Según parece, la consecuencia más significativa de la orden de enero de 1940 sobre las instrucciones judiciales militares en curso fue el archivo masivo de causas en las que se consideraba que las pruebas disponibles contra la persona acusada serían insuficientes para garantizar una condena conforme a los nuevos criterios sentenciadores. Del examen de la colección de documentos militares guardados en Alcalá de Henares se deduce que, a partir de mediados del año 1940, hubo un envío en bloque de causas desde los jueces instructores militares hacia el auditor de guerra. Este recomendaba entonces a su superior, el capitán general (la máxima autoridad castrense en la región), el archivo uno por uno de cada caso alegando, como razón genérica, que, «valorados los hechos dentro del volumen de responsabilidades derivadas de la rebelión [entiéndase la Guerra Civil] y atendidas las normas de política penal vigentes, no se encuentran en el presente caso méritos bastantes para hacer una imputación de responsabilidad al encartado exigible por vía judicial, [por lo que] es procedente de V. E. acuerde la terminación de las presentes sin declaración de responsabilidad».

De todos los sumarios castrenses, los más afectados por esta política fueron los relacionados con las instrucciones obligatorias incoadas por razón del gremio o profesión de las personas imputadas en virtud de los decretos de marzo y abril de 1939. Es interesante que estas tuvieran habitualmente como protagonistas a individuos cuya afiliación con el Frente Popular había quedado plenamente demostrada (según los jueces instructores militares), pero que, a partir de ahí, no se enfrentaron ya a ninguna acusación adicional. Así fue como, por ejemplo, Manuel Calles, maquinista de tren de los Ferrocarriles del Norte (oficialmente, la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España o CCHNE), acusado, según constaba en informes oficiales y conforme al sumario 30 635, de ser miembro desde antes de la guerra del PSOE y del también socialista Sindicato Nacional Ferroviario (SNF), no vio ningún otro cargo añadido a su sumario, más allá de una declaración según la cual Calles había contribuido a la «causa roja» por ser el responsable del mantenimiento de la vía de tren entre Torrejón de Ardoz (Madrid) y Tarancón (Cuenca) durante la Guerra Civil. Su causa fue archivada en febrero de 1941[25]. Parecida suerte corrió Dolores Cebrián y Fernández de Villegas (esposa del dirigente socialista Julián Besteiro), quien, sometida a investigación militar por el sumario número 30 229 bajo la acusación de ser directora de una facultad de formación del profesorado en Madrid en julio de 1936, y a pesar de haber sido inhabilitada para la profesión por las autoridades educativas franquistas en agosto de 1937, vio cómo en abril de 1941 se archivaba la instrucción judicial militar abierta contra ella. Aunque el auditor de guerra reconoció que Cebrián era una «izquierdista» (estaba afiliada a la UGT desde antes de la guerra, aunque no —según parece— al Partido Socialista), recomendó el archivo de su causa al no hallar ninguna acusación clara en su contra[26].

Pero el archivo masivo de causas no se circunscribió en exclusiva a los sumarios por motivos ocupacionales; también se vieron afectadas las causas incoadas a instancia de parte (incluso las procedentes de denuncia policial). Julio Fernández López fue transferido de la jurisdicción de la policía secreta (la Brigada Político-Social) a la de las autoridades de la justicia militar bajo cargos de haber sido secretario del PSOE en Puente de Vallecas en 1936, de haber tomado parte en refriegas contra los falangistas antes de la guerra, y de no haberse alistado en el ejército sublevado pese a hallarse en zona insurgente en julio de 1936. A pesar de ello, su causa fue archivada en julio de 1941. El factor crucial para que se tomara tal decisión fue la inclusión en la instrucción de testimonios de numerosas personas que confirmaron el desmentido que Fernández hizo de todas las alegaciones policiales[27].

En realidad, lo que parece que tuvo un peso fundamental en la decisión del auditor de guerra de archivar causas por falta de pruebas fue la existencia de «avales» o referencias de terceras personas. Y no es que no hubiera individuos que acudieran voluntariamente a interceder por algún acusado o acusada antes de 1940. De hecho, el caso de Manuel Ovín Cortés en septiembre de 1939 solo fue excepcional en lo relativo a la audacia con la que este actuó. Ovín, abogado de profesión, era un conocido de Joaquín Morán González, que estaba siendo investigado por el tribunal militar número 15 de Madrid, presidido por el teniente Carasa. El 19 de septiembre, Ovín, vistiendo un falso uniforme de capitán del cuerpo jurídico militar, entró en las dependencias del tribunal haciéndose pasar por inspector judicial. Ordenó a Carasa que pusiera a Morán en libertad condicional. Carasa le respondió que tal cosa era imposible, pero le prometió que daría pronta conclusión al sumario de Morán. Carasa no reparó en el engaño hasta que relató el incidente al auditor de guerra. Ovín fue localizado y arrestado, y compareció ante un tribunal militar tres días más tarde, el 22 de septiembre. Su osadía le valió una sentencia de veinte meses de prisión y una multa de mil pesetas[28].

Lo cierto es que el apoyo de individuos «de a pie» a las personas acusadas era una característica habitual de los sumarios castrenses. En la capital, los vecinos solían referir avales colectivos en apoyo de algún reo. Una de las acusadas que se benefició de ello fue María Alonso Corral, arrestada en 1939 por José Camacho Noblejas, un agente de la Brigada Político-Social. Este la acusaba de ser miembro del comité provincial del Socorro Rojo Internacional (SRI) en Ciudad Real durante la guerra y de organizar un congreso titulado «Solidaridad antifascista» en noviembre de 1938. Sus vecinos de Madrid, a través de una declaración jurada colectiva, explicaron al juez militar instructor de su causa que la acusada había sido obligada a irse de la capital para trabajar en el SRI en 1938, que había sido arrestada por la policía republicana después de que su novio desertara hacia la zona insurgente, y que había llevado una vida «completamente cristiana» durante la guerra. Su causa sería archivada en julio de 1941[29].

La intercesión colectiva en favor de personas acusadas en procesos penales castrenses fue evidente también en los pueblos, especialmente en aquellos donde las autoridades republicanas locales habían impedido (o habían intentado impedir) activamente la violencia revolucionaria en 1936. Eleuterio Miranda Martín, jornalero, era alcalde y miembro del comité local del Frente Popular de Becerril de la Sierra, en el noreste de la provincia de Madrid, en julio de 1936. Pero, pese a su posición política, el tribunal militar que lo juzgó en 1939 «solo» le impuso una pena de seis años de prisión y, al poco, saldría en libertad. El motivo de tan ligera condena fue el apoyo unánime de los lugareños de su pueblo, que no se cansaron en dejar muy claro que Miranda protegió a los derechistas locales de las iras de las milicias revolucionarias que visitaron periódicamente la localidad durante la Guerra Civil[30]. El sucesor de Miranda en la alcaldía en febrero de 1937, Primitivo Sanz Fernández, era presidente de la «Junta de Investigación» local y no corrió tan buena suerte como Miranda en 1939: fue sentenciado a treinta años de prisión. Aun así, salió libre en mayo de 1941. Su inhabitualmente pronta liberación fue debida sin duda al empeño que pusieron los vecinos de la localidad (incluido el alcalde falangista, Gaspar Montalvo Sanz) para que se le excarcelara. Montalvo siguió defendiendo a Sanz en 1943, cuando este fue objeto de una nueva investigación en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas. Concretamente, explicó a los investigadores que Sanz había arriesgado la vida por defender a derechistas cuando era alcalde. Este otro sumario por la vía de la jurisdicción de la LRP fue archivado en 1945[31].

Obviamente, la participación popular no siempre favoreció a los acusados. Como ya hemos visto, las denuncias personales fueron un elemento básico de la justicia militar. Sin embargo, la presentación de la denuncia no era más que el punto de partida de la participación de un acusador en el sistema de justicia castrense: también había que presentar testigos y esto no podía significar otra cosa que una ampliación de la complicidad popular con los tribunales militares. Felipe Gutiérrez Martín era un conductor de 24 años de edad residente en Getafe. Fue condenado a muerte en marzo de 1943 a raíz de la denuncia que un vecino, Andrés Vergara, presentó contra él en octubre de 1939, acusándolo de tomar parte en el arresto de seis habitantes de la localidad y de ser «constante compañero» de quienes habían asaltado el cuartel de artillería (el principal destacamento del ejército en Getafe antes de la guerra) en julio de 1936. Cuando el juez instructor interrogó posteriormente a las seis personas arrestadas por el acusado (pues no habían sido asesinadas), estas le dijeron que era «posible» que Gutiérrez también participara en una masacre de prisioneros perpetrada en Getafe el 23 de agosto de 1936. De hecho, uno de los testigos interrogados llegó incluso a decir que Gutiérrez lo había «admitido» ante él. Basándose en esta «prueba», el investigador militar interrogó también a familiares de las víctimas de aquella masacre, quienes le confirmaron que habían «visto» a Gutiérrez en la prisión aquel día. Mientras tanto, los informes solicitados a las autoridades locales (Guardia Civil, Falange y ayuntamiento) reiteraron la versión expuesta por el denunciante original y por los familiares de las víctimas: es decir, que Gutiérrez participó en el asalto al cuartel de Getafe en julio de 1936 y en los asesinatos perpetrados en la cárcel de esa misma localidad el 23 de agosto de 1936. Gutiérrez, por su parte, mantuvo su absoluta inocencia de todos los cargos a lo largo del proceso sumarial y del posterior consejo de guerra. Su pena de muerte le sería conmutada el 28 de julio de 1943[32].

El caso de Gutiérrez (ilustrativo de la aterradora persistencia de los acusadores en muchas de aquellas causas judiciales) y la existencia generalizada de «avalantes» son dos caras opuestas de un mismo fenómeno: lejos de sugerir la «pasividad» de la población ante la justicia militar, son una muestra de justamente lo contrario. Incluso las principales fuentes oficiales de información disponibles para el juez instructor militar —los informes de la policía (si el sospechoso vivía en la capital), de la Guardia Civil (si residía en una zona rural), de las autoridades municipales y de la sección competente del Servicio de Información e Investigación falangista— dependían también, por lo general, de la información facilitada por el pueblo llano[33]. Eso suponía a menudo —en el contexto de una instrucción judicial militar— que la fuente de un informe oficial fuese la persona particular que ejercía de acusador o de «avalante». En julio de 1936, Mercedes Davalina Suárez trabajaba de criada en la pensión que la familia Utilla regentaba en el distrito madrileño de Cuatro Caminos. En abril de 1939, fue denunciada por Luis Obregón, que la acusaba de estar involucrada en el asesinato de su hermano Joaquín, uno de los huéspedes, en 1936. El 13 de diciembre de 1939, durante la instrucción del sumario, su jefa, la señora Utilla, presentó un aval en defensa de su empleada en el que declaraba que esta no había tenido nada que ver con la denuncia, el arresto y el asesinato de Joaquín Obregón. La versión de Utilla fue la recogida cinco días después en el informe de la policía local. No es de extrañar, ya que la fuente de los agentes que lo redactaron era la propia señora Utilla[34].

Los presos sabían que las autoridades militares dependían de la información facilitada por la población local y es evidente que algunos de ellos trataron deliberadamente de manipular ese hecho en su propio provecho y a costa de otros. Durante el verano de 1936 en Fuencarral, el comité revolucionario local ordenó a conocidos católicos (a quienes amenazó de muerte si no se avenían a ello) que participaran en la destrucción de la iglesia del lugar y los obligó también a enterrar a víctimas derechistas en el cementerio local[35]. Entre los obligados a implicarse en la violencia revolucionaria estuvo Julián Santos Ramírez, un obrero de la construcción de 41 años de edad que —al parecer— estuvo presente en el asesinato de su vecino Claudio García en agosto de 1936. Como consecuencia de aquella participación, a Santos le sería impuesta la pena capital por asesinato en Madrid en diciembre de 1941. Sin embargo, el auditor de guerra ordenó una investigación más a fondo de los hechos tras percibir irregularidades en la instrucción original. Este nuevo examen sacó a relucir que dos hombres que los franquistas sospechaban que fueron los organizadores de la violencia revolucionaria en Fuencarral —un individuo apellidado Ibáñez, alias «el Mano», y Juan Gómez Casi, presidente de la delegación local de Izquierda Republicana— no solo habían contado a los jueces instructores castrenses que Santos fue responsable directo del asesinato de García, sino que habían conseguido difundir en el propio pueblo rumores de esa versión de los acontecimientos después de la conclusión de la Guerra Civil. Tras esta nueva investigación, Santos vio conmutada su pena de muerte en marzo de 1942[36].

Habida cuenta del ya de por sí elevado número de instrucciones judiciales militares, el grado de implicación popular en el proceso es un factor que ayuda a entender por qué este fue incapaz de procesar tales diligencias por vía sumarísima. Los retrasos también obedecieron a dificultades burocráticas, sobre todo, a la frecuencia con la que las autoridades locales incumplían su deber de enviar sus informes pertinentes sobre los acusados. De hecho, en su informe de mayo de 1940 a Franco, Cuervo señalaba específicamente que esa negligencia era una de las causas principales de la dilación en el cierre de las diligencias de los sumarios en curso[37]. El argumento era ciertamente correcto en lo que al Servicio de Información e Investigación de Falange se refería. En octubre de 1940, dicho servicio contrató a más personal para atender el inmenso volumen de solicitudes de informes pendientes[38].

En ese sentido, el espíritu de la orden de enero de 1940 probablemente no sirvió para mejorar las cosas; en realidad, puede que incluso las empeorara, pues todo indica que, entre 1940 y 1941, los tribunales castrenses y el auditor de guerra enviaron muchas causas de vuelta a los juzgados instructores para que llevaran a cabo investigaciones adicionales porque consideraron insuficientes o ambiguas las pruebas aducidas[39]. Por ejemplo, en el transcurso de todo el año 1940 y los primeros meses de 1941, el sumario número 19 022 contra Basilisa Pérez fue devuelto dos veces al juez instructor militar para que realizara investigaciones adicionales. El auditor de guerra quería una aclaración más precisa del papel de Pérez en el desvalijamiento del piso de los jefes de esta, la familia Carlos, perpetrado por las milicias durante la Guerra Civil. Al final, cuando el caso fue definitivamente visto en juicio por un tribunal militar de Madrid en julio de 1941, Pérez quedó absuelta[40]. Había causas abiertas en 1939 que aún se estaban juzgando en tribunales madrileños en 1943 y en 1944. Liberato Sevilla González fue el secretario municipal de Fuente de Pedro Naharro (Cuenca) antes de trasladarse a Madrid durante la Guerra Civil. En abril de 1939, fue arrestado bajo la sospecha de haber participado en asesinatos cometidos en aquel pueblo conquense en el verano de 1936. Su causa no llegó a un tribunal militar hasta octubre de 1943[41]. Algunos acusados incluso fallecieron antes de que su instrucción judicial militar «sumaria» hubiera finalizado. La investigación abierta contra Alfonso Izquierdo en 1939 se mantuvo inconclusa hasta diciembre de 1943, cuando se archivó a raíz de su muerte[42].

Pero la consecuencia posiblemente más importante de la orden de enero de 1940 fue el acusado descenso del nivel punitivo de las sentencias. Para apreciar esto último, basta con un examen detallado de la más dura de todas las condenas: la pena capital. Muchos testimonios de antiguos presos sugieren que las sentencias de los tribunales militares tenían un carácter casi exterminador. Melquesídez Rodríguez, recluido en Yeserías, calcula que más de la mitad de los presos internos en aquel penal estaban en el corredor de la muerte[43]. Juana Doña, una comunista encarcelada en la prisión de mujeres de Ventas, ha escrito que las sentencias más habituales eran las de muerte o las de treinta años de prisión mayor; las sentencias de períodos más reducidos de encarcelamiento eran tan poco frecuentes que se consideraban auténticas «gangas»[44]. Basándose en tales testimonios, una historiadora ha escrito que los sentenciados con condenas de prisión eran auténticos «supervivientes que habían conseguido librarse de las penas de muerte[45]».

Obviamente, no podemos negar que estamos hablando de la aplicación de la llamada «justicia de los vencedores». Los republicanos, enfrentados a cargos de «rebelión», tuvieron muy escasas opciones de defenderse ante los tribunales militares. No se Ies asignaba un único abogado defensor (incluso en causas con múltiples acusados) hasta el día anterior al juicio, y, por si fuera poco, este letrado, por su obligada condición de oficial militar, era probablemente hostil a su cliente[46]. Incluso en el mejor de los casos, los abogados hacían gala manifiesta de su honda antipatía ideológica por la República. De ahí que Ignacio Arenillas de Chaves, quien terminaría por organizar una enérgica defensa de Julián Besteiro, solo accediera a actuar como abogado de este después de convencerse de que el dirigente socialista nunca había sido masón[47]. Más común era, por lo general, la actitud del defensor de José Leiva, quien ni siquiera leyó los detalles de la instrucción seguida contra este periodista anarquista antes del juicio celebrado en marzo de 1940[48]. Aun así, esto último quizá no resulte tan sorprendente teniendo en cuenta que los abogados defensores no disponían del expediente del sumario de las causas hasta tres horas antes de la vista ante el Consejo de Guerra de turno[49].

Pocas oportunidades más se les concedían a los acusados y las acusadas durante el consejo de guerra propiamente dicho ante el tribunal militar que veía sus causas. De las vistas que más sabemos es de las celebradas en el Palacio de Justicia de la plaza de las Salesas, en la propia capital. Los consejos de guerra solían celebrarse en público y los familiares de los acusados llenaban normalmente la sala o galería en la que tenían lugar[50]. Comenzaban habitualmente hacia las diez de la mañana[51], inmediatamente después de la entrada de los cinco magistrados del tribunal castrense[52]. Dado el número de personas procesadas por la justicia militar, los consejos de guerra tendían a ser colectivos: no solo se juzgaba a la vez a todos los acusados de una misma causa común, sino que, en ocasiones, también se veían simultáneamente causas individuales no relacionadas entre sí. Por ejemplo, el 20 de diciembre de 1939, Lucas Nieto Castañeda (número de sumario 12 459), Joaquín de la Concepción Jiménez (sumario 32 709) y Natalia Román Sánchez (sumario 45 276) compartieron banquillo de los acusados al mismo tiempo ante el tribunal militar número 4 de Madrid[53].

Los consejos de guerra solían seguir el procedimiento siguiente. En primer lugar, el secretario judicial leía en voz alta los nombres de las personas sentadas en el banquillo de los acusados y los principales cargos presentados contra ellas. Como los juicios eran colectivos, esa lectura de cargos podía llevar un tiempo. Eduardo de Guzmán, periodista anarquista juzgado junto al poeta Miguel Hernández y otros 28 acusados el día 18 de enero de 1940, dice que, en su caso, tal lectura tardó veinte minutos[54]. Tanto la defensa como el fiscal podían entonces llamar a sus testigos, aunque no todos los llamados comparecían finalmente: Luis de Sosa, un quintacolumnista citado para que hablara en favor de Julián Besteiro en el juicio de este en julio de 1939, nunca se presentó[55]. Luego, el fiscal exponía sus argumentos esbozando los cargos y presentando sus peticiones. Juana Doña recuerda que el fiscal, tras pronunciar una «brutal» exposición de argumentos en su juicio, pidió la pena de muerte para la acusada[56]. El abogado defensor exponía su réplica a continuación. José Leiva recuerda que, después de que el fiscal pidiera su cabeza, su abogado se limitó a pronunciar una breve súplica de clemencia[57]. Eduardo de Guzmán explica que su defensor no hizo más que repetir los argumentos ya expuestos por el fiscal[58]. Finalmente, los miembros del tribunal militar tenían la oportunidad de plantear preguntas a cualquiera de los acusados. Cipriano de Rivas Cherif, el excónsul republicano en la Sociedad de Naciones, juzgado junto a Julián Zugazagoitia (ministro republicano de la Gobernación en 1937) y Francisco Cruz Salido (miembro de la ejecutiva del PSOE) en octubre de 1940, contó que el presidente del tribunal, el duque de Sevilla, hizo una pregunta a Zugazagoitia. Cuando este se disponía a responder, el presidente lo interrumpió casi de inmediato[59]. El tribunal militar se retiraba entonces a considerar su veredicto en sesión a puerta cerrada y se ordenaba que se despejara la sala[60]. Es interesante comprobar que, al parecer, los consejos de guerra colectivos tuvieron una duración media razonablemente constante según todos los testimonios de los mismos. Incluyendo recesos, Eduardo de Guzmán estimaba que su juicio junto a otros 2.8 acusados se alargó hasta un poco por debajo de las dos horas[61]. La vista del juicio contra José Leiva y otros 2.9 acusados duró unas tres[62]. El juicio de Juana Doña junto a otros nueve acusados llevó tres horas y diez minutos[63]. Parece razonable asumir, pues, que el juicio contra Julián Besteiro, que se extendió hasta casi las cinco horas, tuvo una duración excepcional[64].

Vale la pena señalar que los tribunales de los consejos de guerra no hacían luego una nueva comparecencia pública para pronunciar sentencia. Según la normativa castrense, esta debía ser comunicada individualmente al acusado por el juez instructor pertinente al día siguiente tras su aprobación formal por el auditor de guerra[65]. Y si bien esto era así sin duda en causas contra acusados de mayor renombre, como las de Sánchez Guerra y Besteiro, otros condenados no se enteraban de sus sentencias, al parecer, hasta que estas aparecían publicadas en la revista semanario oficial de prisiones, Redención[66]. Así pues, era manifiesta y absoluta la desconsideración con la que se trataba a los acusados durante el juicio y el pronunciamiento de la sentencia. La cosa no mejoró durante los años cuarenta. En marzo de 1945, cuando el «problema» de la acumulación a gran escala de causas relacionadas con la Guerra Civil ya había concluido en buena parte y había disminuido el número de procesos judiciales castrenses, un coronel agregado a la embajada estadounidense fue invitado por las autoridades españolas a asistir a un juicio militar en Madrid con el fin ostensivo de mejorar las relaciones diplomáticas con la potencia norteamericana en un momento próximo ya al término de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el militar estadounidense no percibió la imparcialidad del tribunal castrense que tanto se afanaban en destacar sus anfitriones e interrumpió la vista en varias ocasiones quejándose de que no se estaban escuchando debidamente las alegaciones de los acusados[67].

De todos modos, ninguno de esos aspectos de la justicia militar franquista le confería necesariamente una naturaleza exterminadora. Una muestra de 947 veredictos pronunciados por tribunales madrileños en el período 1939-1942 sugiere que, aunque dura, la justicia castrense no fue exterminadora (véase la tabla 3.1). Los resultados de dicha muestra confirman los testimonios de las crónicas y memorias escritas sobre aquellos hechos en dos sentidos. En primer lugar, las condenas a muerte fueron habituales y llegaron a suponer un 38% del total anual de sentencias dictadas en 1939. En segundo lugar, eran muy pocos los casos que concluían en absolución. En total, solo un 9% de los acusados salían absueltos; esa cifra fue únicamente del 6% en 1939. Pero también es evidente que la pena de muerte se empleó con mayor moderación tras 1940 (en 1941, por ejemplo, únicamente en un 4,5% de las sentencias). Además, de esa muestra están excluidas todas aquellas causas que jamás llegaron a juicio. Como ya se ha señalado, los tribunales militares y el auditor de guerra archivaban muchas antes de que alcanzaran la fase de la vista oral porque consideraban las pruebas aducidas insuficientes para garantizar un fallo condenatorio.

TABLA 3.1. VEREDICTOS EMITIDOS POR TRIBUNALES MILITARES EN MADRID: MUESTRA DE 947 SENTENCIAS, MARZO DE 1939-DICIEMBRE DE 1942

Fuentes: AGA, J(RP), 276 y 392.

Hay también otras pruebas que indican que la justicia militar fue severa, pero no exterminadora. Muchos informes remitidos desde la Dirección General de Prisiones a la Presidencia del Gobierno en los que se detallaba el número de presos que aguardaban la confirmación o la conmutación de sus penas de muerte han sobrevivido hasta nuestros días. El más antiguo data de octubre de 1940. En él se afirma que, en la primera quincena de ese mes, 1148 presos estaban condenados a muerte en la provincia, lo que suponía el 14% del total nacional de 8169 condenados a la pena capital[68]. No disponemos de nueva información hasta 1942, pero sí ha pervivido un conjunto completo de informes del período comprendido entre febrero de 1942 y junio de 1943[69]. Durante ese intervalo de tiempo, la media de presos que aguardaban una decisión final sobre sus sentencias de muerte fue de 188. Aunque tales estadísticas constituyen un indicador de la aterradora naturaleza de la «paz» que Franco instauró tras la Guerra Civil, lo que no sugieren en ningún caso —al menos, en el contexto de la implementación en masa de la justicia castrense en aquellos momentos— es una tasa de condenas a muerte evocadora de una política de exterminio.

Esa impresión se ve reforzada por mi estimación del número de ejecuciones judiciales llevadas a cabo en la provincia de Madrid durante el período 1939-1944. Como ya comenté en la «Introducción», al menos 3113 personas fueron fusiladas en cementerios tanto de la capital como de sus alrededores. Las cifras en frío no nos cuentan la tragedia humana de aquellas ejecuciones. Aun ciñéndonos a nuestra estimación mínima de 3113 ejecuciones en total durante aquellos años, eso significaría que doce personas fueron ejecutadas de media cada semana entre abril de 1939 y abril de 1944. De lo terrible que fue aquel sinfín continuo de fusilamientos nos da una idea la anécdota narrada por un antiguo preso de una cárcel de Madrid al Ministerio de Exteriores británico en 1941: «Me dijeron que, a pesar de la tremenda escasez de vivienda en Madrid, hay un lugar donde sobran los domicilios vacíos: concretamente, en las inmediaciones del Cementerio del Este. Los vecinos se están yendo de allí porque no soportan los gritos que se oyen todas las noches[70]».

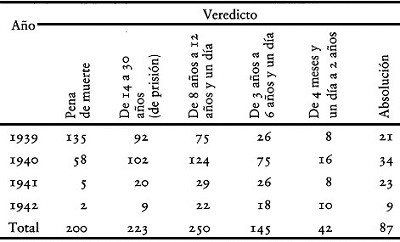

Pese a todo, el carácter punitivo del sistema de justicia militar declinó claramente con el paso del tiempo. Esto se aprecia bien cuando se analizan las 3189 penas de muerte dictadas en la provincia entre el 28 de marzo de 1939 y el 17 de abril de 1944. Representan, en concreto (y salvo por unos cuantos veredictos guardados en la Causa General)[71], todas las sentencias de muerte remitidas desde la jurisdicción castrense al Tribunal de Responsabilidades Políticas de Madrid (según exigía el artículo 4 de la Ley de Responsabilidades Políticas) que se han localizado en los archivos estatales de Alcalá de Henares.

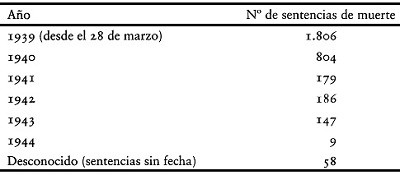

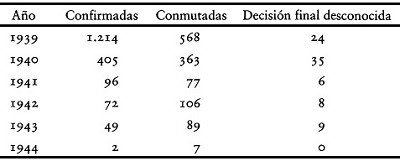

Los tribunales militares aplicaron la pena capital con bastante frecuencia en 1939 (véase la tabla 3.2). Los primeros nueve meses de dominio franquista concentran el 57% de todas las sentencias de muerte; el período 1939-1940 acumula el 82% del total. La impresión de que los tribunales castrenses fueron excepcionalmente duros en sus sentencias durante los primeros tiempos de posguerra queda reforzada si nos fijamos más detenidamente en los datos de 1939 (véase la tabla 3.3). El período comprendido entre mayo y agosto de ese año concentra un 67% de todas las penas capitales de 1939; mayo, con una media de 17 sentencias de muerte diarias, supone por sí solo el 29% del total anual. Los totales mensuales para mayo y junio de 1939 superan por sí solos todos los totales anuales de cualquier año posterior a 1940. El total mensual en mayo de 1939 es mayor que la suma de penas de muerte del trienio 1941-1943.

Es evidente, entonces, que 1940 marca un punto de inflexión en lo que a frecuencia del recurso a la pena capital se refiere. Esta apreciación se ve confirmada cuando examinamos con mayor detalle la cronología de las 804 sentencias de muerte pronunciadas ese año. El período enero-junio de 1940 concentra 682 de dichas penas (el 85% del total del año), mientras que, en los meses comprendidos entre julio y diciembre de 1940, se dictaron únicamente 122 (el 15%). El total del mes de diciembre (diez) supuso solo un 10% de las de junio (101), que fue el último mes en el que el número de sentencias de muerte fue de tres cifras.

Es obvio que las penas capitales impuestas nos cuentan solamente la mitad de la historia; luego, estas tenían que ser confirmadas o conmutadas. En 1939, el procesamiento de las sentencias de muerte era similar al de las penas de prisión en general, salvo en un aspecto crucial: la decisión definitiva no recaía en el capitán general de la región militar, sino en el mismísimo Franco, y no como jefe de Estado, sino en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas. Sin embargo, ese procedimiento fue reformado unos meses después por una orden muy importante (aunque, por lo general, desconocida) de mayo de 1940. Esta aliviaba a Franco de la onerosa obligación de decidir sobre la vida o la muerte de sus compatriotas y autorizaba a los capitanes generales a tomar la decisión de proceder o no con la ejecución final de las sentencias de muerte que se pronunciaran a partir de mayo de 1940, previo dictamen o recomendación del auditor de guerra[72]. En términos generales, solo cuando este (el juez auditor) recomendaba la conmutación de una pena capital, se elevaba el veredicto a Franco para que tomase él la decisión definitiva[73]. Julián Zugazagoitia, por ejemplo, fue condenado a muerte en Madrid el 21 de octubre de 1940 después de ser entregado por la Gestapo. Aprobada su sentencia por el auditor de guerra, el capitán general de la Primera Región Militar, Saliquet, ordenó que se procediera a la ejecución el 7 de noviembre en virtud de «las facultades que [le habían] sido conferidas por la norma 1, de la Presidencia del Gobierno», de 25 de mayo de 1940. Zugazagoitia fue fusilado a las siete menos cuarto de la mañana del 9 de noviembre de 1940 en el Cementerio del Este sin que Franco hubiese llegado a examinar su caso[74].

TABLA 3.2. DISTRIBUCIÓN DE SENTENCIAS DE PENA DE MUERTE LOCALIZADAS EN LA PROVINCIA DE MADRID, MARZO DE 1939-ABRIL DE 1944

Fuentes: AGA, J(RP), AHN, CG-M.

TABLA 3.3. DISTRIBUCIÓN DE SENTENCIAS DE PENA DE MUERTE LOCALIZADAS EN LA PROVINCIA DE MADRID, 1939

Fuentes: AGA, J(RP), AHN, CG-M.

El motivo de semejante menoscabo de la autoridad del jefe del Estado fue similar al que impulsó la publicación de la orden de enero de 1940: la imposibilidad práctica de usar los procedimientos castrenses de antes de la guerra para implementar la justicia militar invertida (o «al revés»). En resumidas cuentas, Franco (o quizá sea más exacto decir su gabinete jurídico personal, encabezado por el teniente coronel Martínez Fuset, quien presentaba al Caudillo resúmenes sucintos de las sentencias de muerte para someterlos a su consideración[75]) se veía incapaz de lidiar con un mínimo de prontitud con un número de sentencias de muerte tan inmanejable como aquel. De hecho, los presos condenados podían aguardar meses e incluso años a una decisión definitiva sobre su pena. En abril de 1939, la inmensa mayoría de sentencias de muerte en la provincia de Madrid se confirmaban o se conmutaban en el plazo máximo de un mes; en septiembre de 1939, solo una minoría de casos contaban con una decisión final en no más de tres meses desde el pronunciamiento de la sentencia de muerte, y lo más habitual era que se produjeran retrasos de un año. Para uno de aquellos reos condenados, Joaquín Torres de la Torre, un camarero de 45 años de Puente de Vallecas, el retraso fue excesivo. Sentenciado a muerte por el asesinato de un «vaquero del barrio de Doña Carlota» en marzo de 1940, falleció el 10 de diciembre de 1940 a las diez de la noche en la cárcel de Yeserías cuando aún aguardaba a una resolución de su caso[76]. La espera más prolongada en el «corredor de la muerte» en una prisión madrileña después de la guerra, de 38 meses en total, fue la soportada por Alfonso López de Letona. Condenado a la pena capital en noviembre de 1939, esta no le sería confirmada hasta enero de 1943[77].

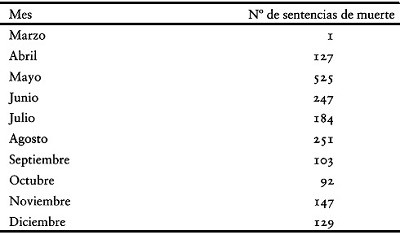

La angustiosa espera de los presos condenados y la decisión de Franco de abreviar los procedimientos legales con respecto a las sentencias de muerte muestra a las claras que el sistema judicial militar tenía poco (o nada) de liberal. No obstante, de ello no cabe seguir necesariamente que fuera una «máquina implacable de reparto de muerte»[78]. De las 3189 penas de muerte examinadas, 1874 (el 59%) se cumplieron, mientras que 1220 (el 38%) fueron conmutadas[79]. Además, las probabilidades de una conmutación aumentaron espectacularmente con el paso del tiempo (véase la tabla 3.4). En 1940-1941, la probabilidad de que una sentencia de muerte fuese conmutada era aproximadamente del 50%, pero, a partir de 1942, fue ya mucho mayor.

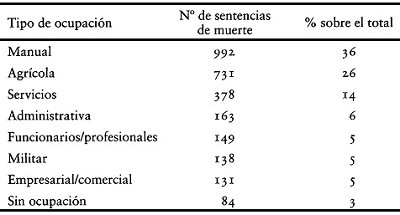

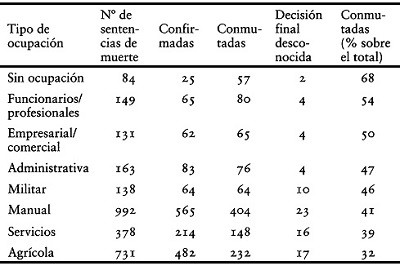

Parece, asimismo, que las penas capitales estuvieron mucho más estrechamente ligadas a las fechas en las que se impusieron que a la dedicación ocupacional del reo (véase la tabla 3.5). Mientras que la mayoría de los condenados a muerte se dedicaban a algún tipo de trabajo manual o agrícola, el 38% no tenían ese tipo de ocupación. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que los acusados de clase media tenían muchas más probabilidades de conmutación de una pena capital ya impuesta que los de otros orígenes sociales (véase la tabla 3.6). Así, si bien los condenados con dedicaciones profesionales, empresariales o militares tenían en torno a un 50% de probabilidades de conmutación de su pena, menos de un tercio de los peones agrícolas ya condenados evitaron finalmente el pelotón de fusilamiento.

TABLA 3.4. SENTENCIAS DE PENA DE MUERTE CONFIRMADAS Y CONMUTADAS EN LA PROVINCIA DE MADRID, MARZO DE 1939-ABRIL DE 1944*

* El número total de casos aquí examinados ha sido de 3130, pues para otros 58 carecemos de fechas y un preso condenado falleció mientras esperaba una decisión definitiva.

Fuentes: AGA, J(RP), AHN, CG-M.

TABLA 3.5. DISTRIBUCIÓN DE SENTENCIAS DE PENA DE MUERTE SEGÚN DEDICACIÓN OCUPACIONAL DE LOS REOS*

* El número total de casos aquí examinados ha sido de 2766, pues en los sumarios de los otros 423 no se mencionan detalles ocupacionales. Las ocupaciones se han clasificado de la manera siguiente: manuales, (obreros cualificados y no cualificados, tipógrafos, trabajadores de la construcción, etcétera), agrícolas (jornaleros, agricultores, pastores o ganaderos, etcétera), funcionariales/profesionales (funcionarios y maestros, abogados, médicos, periodistas, etcétera), militares (oficiales y tropa antes de la guerra, guardias civiles, guardias de asalto, etcétera), empresariales/comerciales (tenderos, agentes comerciales, empresarios, etcétera) y sin ocupación (amas de casa, desempleados).

Fuentes: AGA, J(RP), AHN, CG-M.

Sorprende también que cerca del 70% de quienes no tenían una ocupación vieran conmutadas sus sentencias de muerte. Ello es debido a que 82 de esos 84 casos eran de amas de casa. Las mujeres tenían muchas menos probabilidades de ser condenadas a muerte y fusiladas finalmente. Solo 166 del total de 3189 sentencias de muerte localizadas (el 5,2%) fueron impuestas a mujeres, y de estas, 93 (el 57%) lograron que se les conmutaran las penas. El índice de conmutaciones en el caso de los hombres era solo del 37%.

Pero incluso los reos de muerte de procedencias más desfavorecidas vieron aumentar sus probabilidades de supervivencia extraordinariamente tras 1940. De todas las penas capitales impuestas a trabajadores agrícolas, el 81% fueron dictadas antes de 1941; solo un 29% de ellos eludieron el paredón en ese primer período. Así pues, y como decíamos, 1940 marca un punto de inflexión en la aplicación de la justicia militar. La evidencia de la que disponemos pone en duda, pues, el argumento según el cual el descenso en el número de ejecuciones estuvo fundamentalmente relacionado con el giro negativo de la fortuna de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial a partir de finales de 1942[80]. Lo que sugiere, más bien, es que la explicación más probable de la disminución de sentencias de muerte radica en el efecto que la orden de enero de 1940 tuvo en la tendencia general de los veredictos de la justicia castrense. Cabe reseñar, eso sí, que las estadísticas indican que esa repercusión no fue instantánea: era más fácil cambiar la ley que las actitudes de toda una burocracia jurídica militar. De hecho, y como parte de las críticas vertidas contra el Cuerpo Jurídico Militar en su informe a Franco de mayo de 1940, Cuervo (el director general de Prisiones) mencionó que los magistrados castrenses no habían sabido «dar vida a las leyes dictadas en los últimos meses», pues estas tenían «de hecho una eficacia muy inferior a la que deb[ía]n tener[81]».

TABLA 3.6. SENTENCIAS DE LAS PENAS DE MUERTE CONMUTADAS SEGÚN DEDICACIÓN OCUPACIONAL DE LOS REOS*

* El número total de casos aquí examinados ha sido de 2766, pues en los sumarios de los otros 423 no se mencionaban detalles ocupacionales.

Fuentes: AGA, J(RP), AHN, CG-M.

Para una perfecta comprensión de cómo los criterios de enero de 1940 introdujeron una praxis de sentencias menos punitivas, necesitamos hacer una crucial matización previa. Y es que, aparte de la posesión de armas ilegales, las directrices de la orden de enero de 1940 no abarcaban ningún otro ámbito relacionable con la actividad política antifranquista clandestina durante la posguerra. Puesto que la justicia militar confundía tradicionalmente la disidencia política con el desorden público o la rebelión, la primera acabó cayendo repetidas veces bajo la jurisdicción militar. El bando original que proclamaba el Estado de Guerra en julio de 1936 tipificaba como «rebelión militar» no solo la resistencia o los «insultos» a los miembros de las fuerzas armadas, sino también cualquier reunión pública o distribución de propaganda que no contara con la debida autorización[82]. Incluso la posesión de un aparato de radio estaba estipulada como un delito de rebelión[83]. En la declaración del Estado de Guerra en Madrid en marzo de 1939 se incluyeron disposiciones idénticas a las de 1936; no faltó siquiera la interdicción de la tenencia de receptores radiofónicos[84].

Así fue como la persecución contra la actividad política antifranquista pasó a estar bajo la jurisdicción de la justicia militar dentro de las atribuciones genéricas de mantenimiento del orden público que esta tenía reservadas. Eso significó que una minoría reducida (aunque no insignificante) de las sentencias de muerte impuestas en Madrid durante el período 1939-1944 (unas 200, como máximo, de un total de 3189) fuesen por delitos políticos de posguerra y no por crímenes cometidos durante la Guerra Civil. Entre esos casos se incluyen los de 87 miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) condenados a muerte en la primavera y el verano de 1939 por intentar reorganizar la resistencia contra las autoridades franquistas en la capital[85].

De todos modos, el análisis hasta aquí realizado del descenso del nivel punitivo de las sentencias es también válido para este último ámbito de sentencias porque los tribunales militares gozaron de total autonomía para emitir sus veredictos hasta la promulgación de la Ley para la Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941, que fijó a escala nacional una serie de directrices sobre las sentencias aplicables a los delitos de carácter político. Aquella fue una ley de especial dureza que preveía la pena capital para nada menos que catorce delitos distintos[86]. Pero, aun así, el final de la autonomía de los tribunales castrenses sirvió indudablemente para que el enjuiciamiento de los antifranquistas no produjera resultados tan punitivos. Así puede verse, por ejemplo, en el procesamiento de los miembros de la organización clandestina Bloque Antifascista Español (BAE). El BAE se fundó en Madrid en julio de 1939 para la distribución de propaganda y la provisión de ayuda económica a los presos republicanos. Sin embargo, fue destapado por la policía y 33 de sus miembros fueron juzgados en Madrid el 16 de julio de 1940. El tribunal castrense pronunció cinco sentencias de muerte y el resto de acusados recibieron penas de treinta años de prisión mayor. Los condenados habrían sido ejecutados sin duda de no haber sido por un tecnicismo legal: el auditor de guerra no estuvo de acuerdo con la duración de cuatro de aquellas sentencias de prisión. Por consiguiente, toda la causa fue elevada al Consejo Supremo de Justicia Militar. Como este emitió su veredicto el 23 de septiembre de 1942 (más de dos años después del consejo de guerra original), los acusados fueron juzgados de nuevo sobre la base de la Ley para la Seguridad del Estado de 1941. Las condenas definitivas fueron completamente diferentes a las anteriores. No se impuso ni una sola pena de muerte; solo seis de los acusados recibieron condenas de treinta años de prisión, y el resto fueron condenados a penas de entre veinte años y doce años y un día, salvo tres de ellos, que fueron absueltos[87].

A diferencia de lo que sucedía con los «delitos» de la posguerra, las sentencias por presuntas fechorías cometidas durante la Guerra Civil siempre seguían la lógica de los supuestos invertidos de la justicia militar. Así lo demuestra la suerte corrida por los dirigentes políticos republicanos de la provincia, la mayoría de los cuales quedaron atrapados en España tras el súbito desmoronamiento de la resistencia de la República en marzo de 1939[88]. Por un lado, a simple vista, podría parecer que, tras la guerra, se llevó a la práctica un proceso premeditado de «limpieza» política. Entre las figuras republicanas de primer orden sentenciadas a muerte en Madrid, estaban el último gobernador civil de la República en la capital, José Gómez Ossorio. También fueron condenados más de ochenta alcaldes y tenientes de alcalde republicanos (incluido el de Madrid, Rafael Henche de la Plata), así como, al menos, 120 concejales.

Por otro lado, sin embargo, las excepciones no fueron tan infrecuentes ni tan poco significativas como para que las podamos ignorar sin más. El 12 de abril de 1939, por ejemplo, un tribunal castrense de El Escorial dictaminó que ser alcalde del Frente Popular en aquella localidad no suponía una pena de muerte automática, pues tanto al que fuera su máximo regidor en julio de 1936, Vicente González Carrizo, como al nombrado por el PCE durante el golpe de Casado de marzo de 1939, Áureo Segoviano Otero, se les impusieron condenas de prisión[89]. También el líder del sindicato de camareros de la CNT antes de la guerra (y concejal de Madrid desde 1938), Eusebio Pedro Landaburu Mazarías, evitó la pena capital en junio de 1941[90].

¿Cómo se explica esto? Lo cierto es que la suerte corrida por la clase política republicana solo puede entenderse en el contexto de la responsabilidad general por los «crímenes de sangre» cometidos. Dicho de otro modo, los contrastes entre sentencias se pueden explicar principalmente por las evaluaciones diferenciales que los diversos tribunales militares hicieron de la responsabilidad individual de los acusados en cuanto a los «crímenes de sangre» cometidos en zona republicana. Así, mientras que la Causa General atribuyó una responsabilidad general por aquellos asesinatos al «criminal» gobierno de la República, los tribunales castrenses prefirieron evaluar la responsabilidad individual de cada republicano que ocupó puestos con atribuciones decisorias basándose en el principio de la responsabilidad penal subsidiaria. Dicho principio, establecido en el artículo 242 del Código de Justicia Militar, estipulaba que, si no se conocía la identidad de los autores de un asesinato y no se Ies podía localizar, entonces eran sus superiores directos quienes debían cargar con la responsabilidad. La vigencia de dicho principio solamente quedaría anulada si el tribunal militar de turno aceptaba que el acusado había realizado todos los esfuerzos posibles para impedir el asesinato[91].

La implementación de lo anterior puede apreciarse en el siguiente caso del entonces municipio de Chamartín de la Rosa, al norte de Madrid. En septiembre de 1939, un teniente de alcalde de la localidad, Joaquín García Rodríguez, fue sentenciado a muerte por asesinatos allí cometidos en 1936[92]. Sin embargo, el otro teniente de alcalde, el anarquista Ramón Benito Fernández, solo fue condenado a doce años y un día de prisión en agosto de 1939 después de que el tribunal militar aceptase que el reo había protegido a derechistas que ingresaron en la CNT[93].

Parece también que, en zonas donde los asesinatos fueron más escasos y los sospechosos se hallaban ya bajo arresto, los tribunales castrenses rara vez pronunciaron sentencias de muerte contra las autoridades republicanas relevantes. Luis Hernández Casado fue alcalde del pueblo de Navalagamella (al oeste de la provincia Madrid) por Izquierda Republicana durante la Guerra Civil. Aunque el fiscal local, Julián Blasco, desapareció en noviembre de 1936, Hernández no fue considerado responsable de su asesinato al haberse dado por hecho probado que otro Hernández, pero de nombre Esteban, miliciano de la vecina localidad de San Martín de Valdeiglesias, había cometido el crimen. El tribunal militar de El Escorial impuso a Hernández Casado una condena de tres años de prisión en agosto de 1939 por la confiscación de tierras agrícolas llevada a cabo durante la guerra[94]. El 22 de julio de 1939, la élite republicana al completo del pueblo de Valdepiélagos fue juzgada en Colmenar Viejo. Solo dos sentencias de muerte se pronunciaron aquel día: una contra el concejal local Victoriano González Antón y otra contra Juan Pérez Chicharro, presidente de la UGT en la localidad. Ambos fueron acusados del asesinato del jefe falangista local, José Fuentes, en 1936. Los demás (incluido el alcalde comunista Cecilio Calleja) recibieron condenas de prisión por la confiscación de propiedades[95].

A veces, unos antecedentes políticos activos como miembro del Frente Popular no bastaban por sí solos, no ya para condenar a muerte a un acusado, sino siquiera para asegurarle una condena penal de algún tipo. Así, Francisco Figuerola Torres fue hallado inocente por un tribunal castrense en julio de 1939 a pesar de ser miembro del PSOE y secretario del sindicato UGT en la compañía nacional de telecomunicaciones, Telefónica[96]. Anunciación García Armas, una líder local del Partido Socialista en Fuencarral, fue absuelta en diciembre de 1939[97]. José Casanova Mateo quedó también absuelto en septiembre de 1940 al entenderse que no había «cometido ningún delito contra el G. M. N. [Glorioso Movimiento Nacional]», pese a haber sido miembro de la CNT desde 1932 y secretario de la delegación madrileña del Consejo Nacional de Ferrocarriles[98].

Que las sentencias de muerte acabasen reservándose preponderantemente para los casos de «crímenes de sangre» no significa que se despolitizasen. Dada la lógica invertida de la justicia militar, la jurisdicción castrense franquista no distinguía entre los asesinatos cometidos por tribunales revolucionarios improvisados o milicias obreras, y las ejecuciones llevadas a cabo en cumplimiento de una sentencia pronunciada por un juzgado republicano de lo penal legalmente constituido. Rafael Marín, presidente desde marzo de 1938 de un tribunal ordinario de justicia de la República que dictó sentencias de muerte contra acusados derechistas, fue condenado a la pena capital en mayo de 1940[99]. También lo fue en septiembre de 1942 Gregorio Peces-Barba del Brío —abogado socialista y padre de quien formaría parte más adelante de la comisión encargada de redactar la Constitución de 1978— por sus actividades como fiscal y presidente de varios tribunales militares y ordinarios de justicia de la República[100].

En un sentido más amplio, los tribunales militares franquistas entendieron los asesinatos cometidos en la zona republicana como una confirmación de la esencia criminal del Frente Popular. Cuando Enrique Melero Madrazo, miembro del comité provincial del PSOE durante la Guerra Civil, fue sentenciado a muerte en Madrid el 20 de junio de 1939, el tribunal que lo juzgó declaró (como si con ello estuviera enunciando lo evidente) que «todos aquellos crímenes que ensangrentaron la mayor parte del suelo patrio [fueron] la consagración material de los principios y de las ideas que sustentaban y defendían en los cargos de dirección y de autoridad que desempeñaron en los organismos del pseudo-Estado rebelde[101]».

Como consecuencia de todo ello, los tribunales militares interpretaban a menudo la asociación del acusado con el Frente Popular como una prueba de su predisposición a la comisión de asesinatos. Así lo hicieron, sobre todo, en 1939, año en el que muchas de las pruebas que se aducían en las condenas eran lastimosamente endebles. El 26 de abril de 1939, Eulalia Rodríguez Vázquez, una pensionista de 67 años de edad, fue sentenciada a muerte por haber dicho en una ocasión que no podía conciliar bien el sueño porque no tenía la conciencia tranquila después de haber asestado el tiro de gracia a tres víctimas derechistas. El fallo condenatorio indicaba que la acusada estaba afiliada al PSOE desde antes de la guerra[102]. Otro caso similar fue el de Apolinar Sáez Montes, jornalero de 56 años de la localidad de Cadalso de los Vidrios y miembro del sindicato anarquista CNT desde antes de la guerra. Según la sentencia de muerte dictada contra él en junio de 1939,

demostró siempre su exaltado izquierdismo y carácter violento […] [pues] se jactaba ante sus convecinos de haber dado muerte a varias personas de derechas [y] enseñaba sus alpargatas machadas de sangre a causa de haber pisoteado a fascistas. También dijo que los asesinados solían decirle: «Viejecito, no mates», pero él contestaba que no había que dejar ni uno [de los fascistas].

Fue fusilado el 18 de octubre de 1939 en Madrid[103].

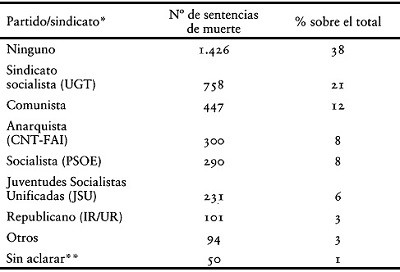

De todos modos, nunca llegó a ser inevitable que las personas acusadas de «crímenes de sangre» que tuvieran, además, antecedentes políticos de izquierda recibieran la pena capital, ni siquiera en 1939. Así se puede ver, por ejemplo, en el juicio contra cuatro ferroviarios celebrado en Madrid el 15 de mayo de 1939. Los cuatro se enfrentaban al cargo de haber tomado parte en los asesinatos de los «trenes de la muerte» de Jaén del 12 de agosto de 1936[104]. De los acusados, solo a uno, Vicente Díaz Heredero López, le atribuyó el tribunal militar unos antecedentes políticos formales: había sido miembro de la CNT desde mayo de 1935. Sin embargo, él fue absuelto del cargo de asesinato, mientras que los otros tres fueron sentenciados a muerte[105]. De hecho, si examinamos la afiliación política o sindical de todos los acusados y acusadas, veremos que, en al menos el 38% de las penas capitales impuestas, los tribunales castrenses no mencionaron afiliación política alguna del reo a una organización del Frente Popular (véase la tabla 3.7).

Una de las vías por las que la orden de enero de 1940 desincentivó la pronunciación de sentencias de muerte fue la elevación del umbral de evidencia mínima necesaria para condenar a alguien acusado de haber cometido un «crimen de sangre». Y tal elevación se consiguió creando un sistema de castigos escalonados por grados. A los tribunales militares se les ofreció a partir de entonces la alternativa de dictar una sentencia de prisión para aquellos casos en los que no quedaba claro si el acusado había tomado parte directa en un asesinato o no. Por ejemplo, el grupo III de delitos penados con hasta veinte años de prisión recogía el «haber estado con» los ajusticiadores en el momento de la ejecución o el haber participado en el traslado de la víctima hasta el lugar de su muerte[106]. La significativa caída registrada en el transcurso de 1940 en el número de penas capitales impuestas nos da a entender que muchos tribunales sí ejercieron esa opción y desistieron de recurrir a las sentencias de muerte. El examen de casos concretos también sustenta esa interpretación. Parece, por ejemplo, que, tras enero de 1940, la «confesión» de un asesinato obtenida por la policía secreta dejó de ser suficiente para convencer a los tribunales militares en general. El sumario número 49 448 fue incoado por las autoridades castrenses después de que Luis Negrache, un tapicero de 21 años de edad, confesara a la policía que había cometido, «en unión con otros individuos», miembros de la delegación de las JSU del sur de Madrid, cuatro asesinatos en el verano de 1936. Durante la instrucción judicial militar de la causa, el acusado se desdijo de aquella confesión e informó al juez instructor que le había sido extraída con «malos tratos» (según las palabras empleadas en el informe correspondiente). Cuando el caso llegó a juicio en Madrid en 1941, el tribunal castrense halló al acusado culpable de ser un miliciano y un policía «rojo», pero de nada más, «no constando durante cuánto tiempo su actuación» en el desempeño de ambas facetas. El tribunal había rechazado, por así decirlo, la validez de la confesión original[107].

TABLA 3.7. AFILIACIÓN POLÍTICA Y SINDICAL DE LAS PERSONAS CONDENADAS A MUERTE EN LA PROVINCIA DE MADRID, MARZO DE 1939-ABRIL DE 1944

* La tabla infravalora el porcentaje de quienes no tenían antecedentes políticos ya que algunos acusados eran miembros de más de un partido o sindicato.

** Cuando la sentencia emplea una terminología vaga, como, por ejemplo, la de pertenencia a una «organización obrera».

Fuentes: AGA, J(RP), AHN, CG-M.

Si un tribunal de la jurisdicción militar optaba por imponer una sentencia de muerte, lo hacía consciente de que el auditor de guerra podía no estar de acuerdo con su interpretación de las pruebas y podía recomendar una sentencia de prisión basada en lo dispuesto en la orden de enero de 1940. Al parecer, en algunos casos, eso impulsaba a los magistrados discrepantes con una sentencia de muerte pronunciada por su propio tribunal militar a elevar al auditor de guerra un informe de la minoría expresándole las razones (amparadas en la orden de enero de 1940) de su disentimiento. Un ejemplo ilustrativo de tal reacción fue el de la causa con número de sumario 106 686, juzgada el 6 de septiembre de 1941. La importancia de ese caso radicó en el hecho de que las dos personas sentadas en el banquillo de los acusados, Manuel Rascón Ramírez y Eloy Moya Izquierdo, se enfrentaban a un cargo de asesinato por la muerte en octubre de 1936 de José y de Fernando Serrano Suñer, hermanos del cuñado de Franco. Las pruebas contra Rascón eran relativamente contundentes. Líder anarquista del infausto tribunal revolucionario de Fomento, él fue quien ordenó y supervisó personalmente las ejecuciones de los hermanos Serrano Suñer. Al final de la guerra se ocultó en la clandestinidad hasta que fue arrestado en Barcelona en julio de 1941[108]. Sentenciado a muerte, fue fusilado dos días más tarde.

Pero es la suerte del chófer anarquista de muchos años de Rascón, Eloy Moya, la que debería interesarnos. También él fue condenado a la pena capital por conducir el vehículo que trasladó a las víctimas hasta el lugar de su ejecución. Sin embargo, un miembro del tribunal, el capitán Jesús Dapena Mosquera, emitió un voto discrepante en contra de la sentencia de muerte argumentando que las pruebas demostraban que Moya no había tenido una participación directa en los fusilamientos mismos. La interpretación de Dapena fue luego respaldada por el auditor de guerra y la pena de muerte fue conmutada por Franco un mes después, a pesar del más que evidente interés familiar y político que tenía en aquella causa[109].

El auditor de guerra pasó a ser tras enero de 1940 el mayor obstáculo para la confirmación de una sentencia de muerte[110]. Era raro (aunque no imposible) que la interpretación de las pruebas de un caso hecho por el juez auditor (basada en un examen completo del sumario de la causa) fuese desestimada por sus superiores, ya fuera el capitán general Saliquet o el propio Franco[111]. Por consiguiente, el aumento de la frecuencia de conmutaciones observado a partir de enero de 1940 debe atribuirse en gran parte a la labor del auditor de guerra y a su rechazo (alegando insuficiencia de pruebas) de las interpretaciones que muchos tribunales militares hacían de las instrucciones contenidas en la orden de enero de 1940. Un ejemplo concreto de ello lo tenemos en la causa con número de sumario 104 375, juzgada el 13 de octubre de 1941 en Madrid. En ese caso, Fernando Pardo de Atín, un sargento del Segundo Regimiento de Infantería madrileño en julio de 1936, fue condenado a muerte por haber sido miembro del comité revolucionario de aquella instalación militar que ordenó los asesinatos de los oficiales del propio regimiento. El tribunal castrense fue incapaz, sin embargo, de determinar los nombres de los mandos asesinados y fue sobre esa base sobre la que el auditor de guerra recomendó la conmutación de la sentencia. Pardo de Atín vio reducida su pena a otra de prisión en enero de 1942[112].

Además, hacia junio de 1943, el umbral mínimo de evidencia probatoria exigido por el auditor en las causas por asesinato durante la Guerra Civil se había vuelto tan exigente que su oficina no confirmó ninguna de las 42 sentencias de muerte pronunciadas por tribunales castrenses entre junio de 1943 y marzo de 1944 por ese delito. Eusebio Carrillo Raigada, militante anarquista desde antes de la guerra, vio así conmutada su pena capital después de que el juez auditor de guerra rechazara el fallo de un tribunal militar de 19 de enero de 1944 que lo condenaba a muerte por jactarse de haber tomado parte en 25 asesinatos durante el sitio del Alcázar de Toledo en 1936. El auditor de guerra impugnó la sentencia alegando que la jactancia no podía constituir el único fundamento de una condena a muerte por asesinato[113].

Por muy vagamente definidas que estuvieran algunas de las directrices fijadas en el decreto de enero de 1940 para la elaboración de sentencias, lo cierto es que ayudaron a su modo a desalentar la imposición de penas de muerte excluyendo ciertos actos o cargos de aquellos supuestos que los tribunales militares habían creído anteriormente merecedores automáticamente de la pena capital. La diferencia puede apreciarse, por ejemplo, examinando el distinto tratamiento que, a partir de enero de 1940, pasaron a recibir los comisarios políticos del ejército republicano. Los historiadores actuales han puesto de relieve que los comisarios políticos del ejército de la República desempeñaron un papel diferente del de sus homónimos soviéticos: su labor consistía principalmente en la elevación del nivel educativo y de la moral de las tropas, y no tanto en garantizar la fiabilidad ideológica (comunista) de los soldados republicanos[114]. Pero el régimen de Franco no los veía así, sino que percibía a los comisarios políticos como un reflejo de la sumisión del gobierno de la República a la Unión Soviética[115]. Además, en su calidad de contribuidores al mantenimiento de la disciplina militar, hasta el punto (en ocasiones) de colaborar en la ejecución de desertores, estos comisarios políticos eran vistos desde el otro bando como posibles culpables de asesinato[116]. De hecho, las directrices de enero de 1940 autorizaban la ejecución de comisarios políticos, aunque solamente en el caso de que estos estuvieran directamente relacionados con ajusticiamientos llevados a cabo en el propio frente de batalla[117]. No obstante, no hay que olvidar que, apenas unos meses antes, en 1939, para muchos tribunales militares madrileños, el mero desempeño de un puesto como ese era suficiente motivo para imponer al acusado la pena de muerte. El 21 de junio de 1939, el hecho de que Antonio García Carpintero, un industrial de 47 años, hubiese sido comisario político en la Brigada Mixta 112 desplegada en el frente de Madrid bastó para que un juzgado castrense lo sentenciara a muerte[118]. El haber sido comisario político de una compañía (el rango más bajo posible entre quienes desempeñaban esa función) fue asimismo suficiente para que el tribunal militar de Alcalá de Henares impusiera la misma condena a Perfecto Linares Ramírez, un jornalero de 32 años[119].

Conviene recalcar que el régimen de Franco (a diferencia de lo que hizo el régimen nazi[120]) jamás llegó a dar su sanción oficial a la ejecución sumarísima y automática de los comisarios políticos. La desaprobación con la que se recibió en las más altas esferas militares la política exterminadora seguida por los tribunales castrenses en sus sentencias contra comisarios políticos es deducible de la inusualmente elevada tasa de conmutación de penas aplicada a tales casos. De 92 comisarios políticos sentenciados a muerte en Madrid en 1939, 53 (el 57%) vieron conmutadas sus penas[121]. Muchas de esas conmutaciones serían revisadas más a la baja aún por las comisiones de examen de penas constituidas después de enero de 1940. Fue así, por ejemplo, como Ignacio Fernández Álvarez, condenado a muerte en octubre de 1939 por un tribunal de Alcalá de Henares acusado de ser comisario político de una brigada, recibió una conmutación inicial de su pena en noviembre de 1940 y, posteriormente, una rebaja adicional a otra de veinte años de prisión en octubre de 1941[122].

Lo cierto es que las directrices para el pronunciamiento de sentencias fijadas en enero de 1940 fueron la medida que más significativamente afectó a la suerte judicial de los antiguos comisarios políticos. De hecho, sirvieron claramente para disuadir a los tribunales castrenses de aplicar la pena de muerte de forma habitual. Solo 49 de los 148 casos conocidos de sentencias de muerte impuestas a comisarios políticos en Madrid (es decir, un 33% de todas ellas) se dictaron tras enero de 1940. Y en tales casos, los jueces militares pusieron de relieve que era el asesinato (y no el hecho de que quien lo cometiera fuese comisario político) lo que motivaba la pena capital. Ni siquiera así lograron los tribunales condenatorios de esa minoría de casos convencer a las instancias superiores, pues de las penas de muerte dictadas para esas 49 causas, 34 (el 69%) fueron conmutadas posteriormente[123]. Pero, en cualquier caso, lo fundamental es que, tras enero de 1940, los tribunales militares sentenciaron por lo general a los comisarios políticos a penas de prisión y no de muerte. De hecho, de una muestra de 58 causas abiertas contra comisarios políticos en el período 1939-1944 con resultado de pena de cárcel, solo siete (el 12% del total) fueron juzgadas antes de enero de 1940.