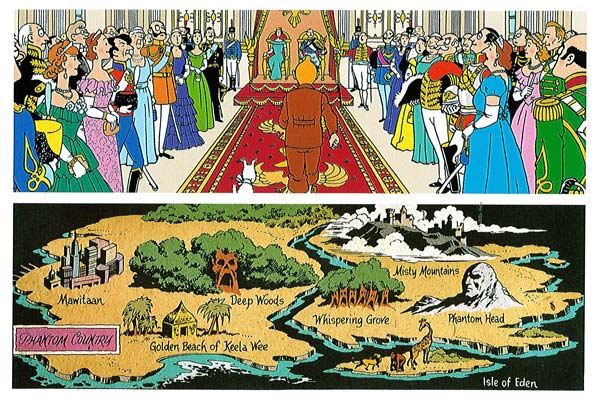

Hergé, Las aventuras de Tintín. El cetro de Ottokar, 1939.

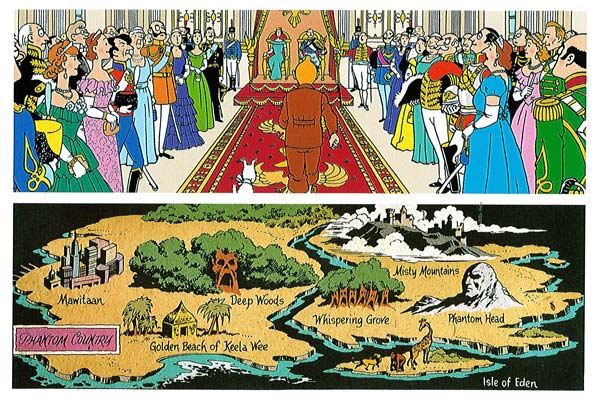

El país de Phantom, en una tira de cómic de Phantom (El Hombre Enmascarado), 30 de enero de 1973.

No sabemos dónde estaban los jardines de Armida de Tasso o la isla de Calibán, ni tampoco Lilliput, Brobdingnag, Laputa, Balnibarbi, Glubbdubdrib, Luggnagg y el país de los Houyhnhnms de los Viajes de Gulliver, la isla misteriosa de Verne, el Xanadú de Coleridge (aunque Orson Wells reconstruyó un Xanadú ficticio en Ciudadano Kane), las minas del rey Salomón, en qué punto naufragó Gordon Pym, dónde estaba la isla de los monstruos del doctor Moreau, el País de las Maravillas de Alicia, y todos los principados de opereta, de Ruritania a Parador, Freedonia, Sylvania, Vulgaria, Tomania, Bacteria, Osterlich, Slovetzia y Euphrania, al ducado de Strackenz y los reinos de Taronia, Carpania, Lugash, Klopstokia, Moronica, Syldavia, Valeska, Zamunda, Marsovia y las repúblicas de Valverde, Hatay, Zangaro, Hidalgo, Borduria, Estrovia, Pottsylvania, Genovia y Krakozhia, hasta el reino de Ottokar en los cómics de Tintín.

Hergé, Las aventuras de Tintín. El cetro de Ottokar, 1939.

El país de Phantom, en una tira de cómic de Phantom (El Hombre Enmascarado), 30 de enero de 1973.

No sabemos dónde están la isla de King Kong o la Tierra Media de Tolkien, la cueva de la calavera de los cómics de Phantom (el Hombre Enmascarado) en la improbable selva de Bengali, el planeta Mongo y el mundo submarino donde Flash Gordon es capturado por la reina Undina, la ciudad donde vivían y viven todavía Mickey Mouse y el Pato Donald, Narnia, Brigadoon, el Hogwarts de Harry Potter, la fortaleza Bastiani de El desierto de los tártaros de Buzzati, el Parque Jurásico y la Escondida de Corto Maltés.

Si bien se presume que la Gotham City de Batman es una Nueva York tenebrosamente transfigurada, siguen siendo ilocalizables Smallville, Metrópolis y Kandor, que en las historias de Superman el malvado Brainiac ha capturado y miniaturizado en recipiente de cristal.

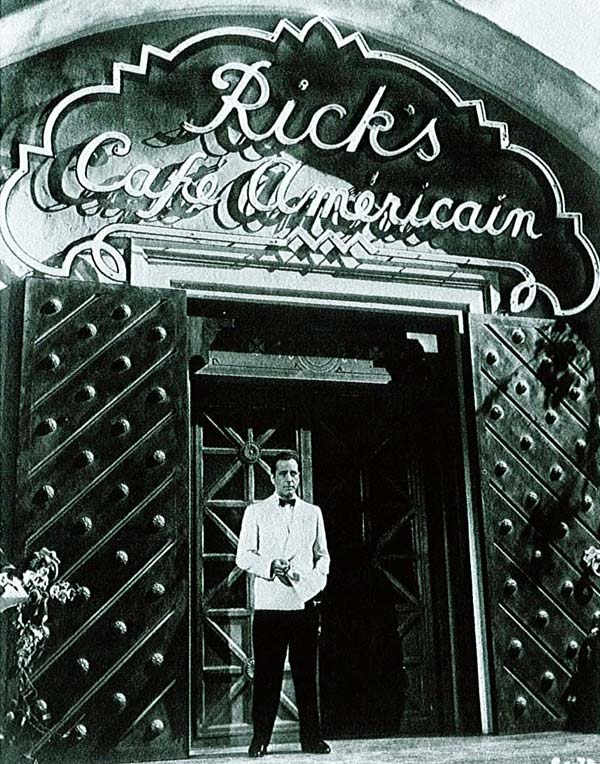

Y por supuesto no existen las espléndidas ciudades invisibles de Calvino y, ¡ay!, aunque se ha intentado hacer una reconstrucción comercial tremendamente decepcionante, nunca más veremos el Café Americain de Rick, en Casablanca.

De la película Casablanca, de Michael Curtiz, 1942.

Por otra parte, nadie ha imaginado jamás que existieran realmente los lugares representados en la Carte du Tendre, mapa de un país imaginario del que habló en el siglo XVII Madeleine de Scudéry en Clélie.

Igual que solo podemos soñar el lugar más vasto e innombrable de todos, aquel que Borges cuenta haber visto a través de una rendija situada en los peldaños de una escalera. El Aleph, el punto desde el que contempló e intentó describir el universo infinito.

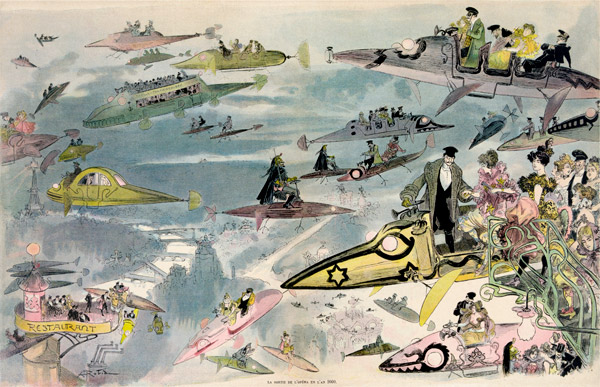

Entre los lugares novelescos podemos enumerar también los que aún no existen, esto es, todos los lugares de la ciencia ficción, partiendo de los clásicos, como el París del Dos mil imaginado por Robida en el siglo XIX. Pero tal vez esas fantasías deben ser clasificadas entre las utopías, positivas o negativas, que pretendieran o pretendan ser.

Albert Robida, Salida de la Ópera de París, c. 1900.

En cualquier caso, todos estos lugares de los que tratamos en este capítulo (sin pretender agotar la infinita lista),[34] no son los lugares de la ilusión legendaria sino de la verdad novelesca. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia estriba en que (incluso en el caso de Robinson) estamos convencidos de que no existen y de que nunca han existido, como el País de Nunca Jamás de Peter Pan o la isla del tesoro de Stevenson.

Mapa e ilustración de Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro, 1886.

Y nadie intenta ir a descubrirlos, como sí han hecho muchos con la isla de San Brandán, en cuya existencia se creyó realmente durante siglos.

Estos lugares no suscitan nuestra credulidad porque, gracias al acuerdo ficticio que nos une a las palabras del autor, aun sabiendo que no existen, aparentamos que han existido y participamos como cómplices en el juego que se nos propone.

Sabemos muy bien que existe un mundo real en el que se produjo la Segunda Guerra Mundial y los hombres fueron a la Luna, y que existen además los mundos posibles de nuestra imaginación, en los que han existido y existen Blancanieves y Harry Potter, el comisario Maigret y madame Bovary. Una vez que, fieles al acuerdo ficticio, hemos decidido tomar en serio un mundo narrativo posible, debemos admitir que Blancanieves fue despertada de su letargo por un príncipe azul, que Maigret vive en París en el boulevard Richard-Lenoir, que Harry Potter estudió magia en Hogwarts y que madame Bovary se envenenó. Y el que afirmase que Blancanieves no se despertó nunca de su sueño, que Maigret vive en el boulevard de la Poissonnière, Harry Potter estudió en Cambridge y madame Bovary fue salvada in extremis por su marido con un antídoto, suscitaría nuestro desacuerdo (y tal vez le suspenderían en un examen de literatura comparada).

Naturalmente, la ficción narrativa exige que se emitan signos de ficcionalidad, que van de la palabra «novela» en la cubierta, a principios como «Érase una vez…». Aunque a menudo se empieza con un falso signo de verosimilitud. Veamos un ejemplo: «Hace aproximadamente tres años, el señor Lemuel Gulliver, que se estaba hartando de la muchedumbre de curiosos que le visitaba en su casa de Redriff, compró un pequeño terreno cerca de Newark… Antes de abandonar Redriff, me entregó en forma manuscrita la obra que aquí publicamos… La he examinado con detención tres veces. El conjunto rezuma grandes dosis de veracidad. Realmente es esta una cualidad tan notable en este autor que, para afirmar algo, se convirtió en una especie de proverbio entre los vecinos de Redriff declarar: Tan verdadero como si el señor Gulliver lo hubiese dicho».

En la portada de la primera edición de Los viajes de Gulliver no aparece el nombre de Swift como autor de ficción sino el de Gulliver como autobiógrafo verdadero. Sin embargo, los lectores no se dejan engañar porque, desde los Relatos verídicos de Luciano en adelante, las exageradas afirmaciones de veracidad suenan como signo de ficción.

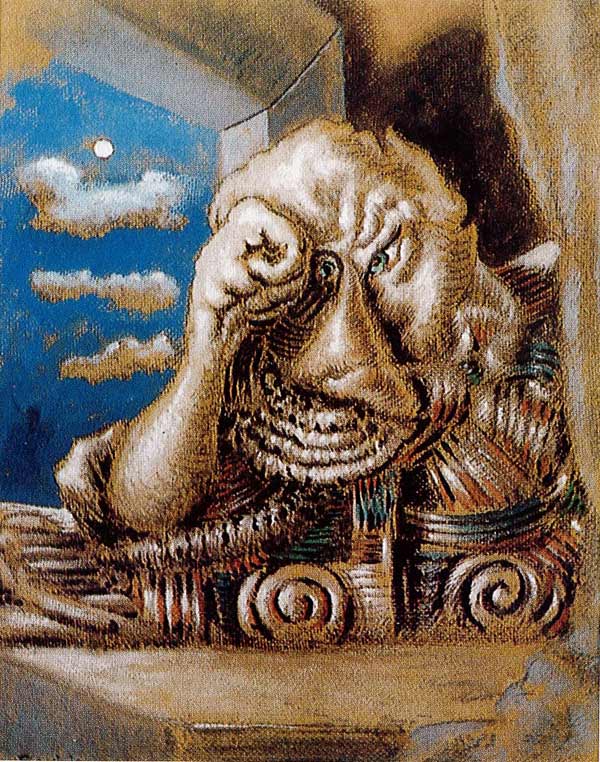

Alberto Savinio, El nocturno, 1950, colección particular. Cubierta para Historia verdadera, de Luciano, Bompiani, 1994.

A veces, un lector de novelas confunde la fantasía con la realidad, escribe cartas a un personaje ficticio, e incluso —como ocurrió al publicarse el Werther de Goethe— hay almas cándidas que se suicidan para imitar a su héroe. Pero se trata de casos enfermizos, o bien de personas que leen pero que no han elaborado el hábito del buen lector. El buen lector puede derramar abundantes lágrimas (mientras lee) por la muerte de la protagonista de Love Story, pero una vez pasada la emoción del momento sabe que la Jenny de la novela nunca ha existido.

La verdad de la ficción novelesca supera la creencia en la verdad o falsedad de los hechos narrados. En la vida real no sabemos con seguridad si Anastasia Romanov fue asesinada junto con su familia en Ekaterimburgo o si Hitler murió en realidad en el búnker de Berlín. Pero si leemos las historias de Arthur Conan Doyle, estamos seguros de que el doctor Watson es la persona a quien Stamford llama por primera vez por este nombre en Estudio en escarlata, y a partir de ese momento tanto Holmes como los lectores, cuando piensan en Watson, se refieren a ese hecho bautismal. El lector confía en que en Londres no existan dos personas con el mismo nombre y el mismo currículum militar, a menos que el texto nos lo diga porque pretende contar la historia de un simulador o de un personaje con una doble identidad, como sucede en El doctor Jekyll y Mister Hyde.

Philippe Doumenc publicó en 2007 una Contre-enquête sur la mort d’Emma Bovary, donde explicaba que madame Bovary no había muerto envenenada sino que había sido asesinada. Esta historia tiene cierta gracia justamente porque sus lectores están seguros de que en la realidad (es decir, en la realidad del mundo posible de la ficción) madame Bovary murió suicidándose y muere por suicidio cada vez que acabamos de leer el libro. Se puede leer la historia de Doumenc como si fuese una ucronía, esto es, el relato de lo que habría ocurrido si la historia se hubiera desarrollado de un modo distinto, del mismo modo que se puede escribir una novela explicando cómo habría sido el mundo si Napoleón hubiera ganado en Waterloo, o si Hitler hubiera ganado la guerra, como en la novela de Philip Dick, El hombre en el castillo. Ahora bien, una ucronía solo se lee con placer si se sabe que en realidad las cosas sucedieron de otra manera.

Todo esto significa que el mundo posible de la narrativa es el único universo en el que podemos estar absolutamente seguros de algo, y que nos proporciona una idea muy profunda de verdad.

Los crédulos creen que existen o han existido en algún sitio El Dorado y Lemuria, y los escépticos están convencidos de que nunca han existido, pero todos sabemos que es innegablemente cierto que Superman es Clark Kent y que es falso que la mano derecha de Nero Wolfe sea el doctor Watson; que es indiscutiblemente cierto que Ana Karenina murió bajo las ruedas de un tren, y falso que se casara con el príncipe azul.

En nuestro mundo lleno de errores y de leyendas, de datos históricos y de falsas noticias, una cosa absolutamente verdadera lo es tanto como el hecho de que Superman es Clark Kent. Todo lo demás siempre puede ser discutido.

Los exaltados siguen confiando en encontrar un día al señor del mundo o en que las criaturas de una raza venidera puedan surgir de un subsuelo vacío. Los alucinados han creído (y algunos lo siguen creyendo) que la Tierra es hueca. Pero cualquier persona normal sabe que, en el mundo del que nos habla la Odisea, la Tierra era plana y albergaba la isla de los feacios.

Ilustración de N. C. Wyeth para La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, 1911.

Todo esto nos proporciona un último consuelo. Las tierras legendarias, en el momento en que pasan de ser objeto de creencia a objeto de ficción, también se convierten en verdaderas. La isla del tesoro es más verdadera que Mu y, al margen del valor artístico, la Atlántida de Pierre Benoît es más indiscutible que aquella en cuya búsqueda partieron tantos exploradores de tierras desaparecidas, y asimismo indiscutible, en el mundo de Platón, cuando lo leemos en clave narrativa (como hay que hacer con los relatos mitológicos), es la Atlántida con la que el filósofo nos fascinó, y su tierra no puede ser cuestionada, como conviene hacer en cambio con la de Donnelly.

Acuden también en nuestro auxilio las narraciones figurativas que acompañan los capítulos de este libro, que fijan a quienes eran personajes de leyenda en una realidad imborrable, parte del museo de nuestra memoria. Esos héroes o esas tierras desaparecieron (o nunca existieron), pero su imagen no puede ser cuestionada.

E incluso el que no cree en la existencia del Paraíso, ya sea el terrenal o el celestial, si mira la imagen de la «cándida rosa» de Doré, y lee el texto de Dante que la ilustra, comprende que esta visión forma parte verdaderamente de la realidad de nuestro imaginario.

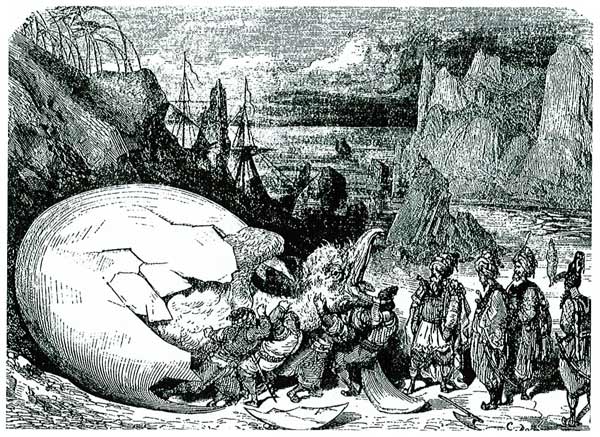

Gustave Doré, Simbad y el pájaro Roc, en Las mil y una noches, 1865.

SIMBAD Y EL PÁJARO ROC

SIMBAD EL MARINO (siglo X)

Finalmente trepé a un árbol altísimo y empecé a escrutar el horizonte, pero no pude ver otra cosa que cielo y mar, árboles y pájaros, islas y arena. No obstante, al poco rato, al fijarme más atentamente, pude distinguir en lontananza, hacia el extremo de la isla, una forma blanquecina. Entonces me bajé del árbol y me dirigí hacia aquel lugar y, cuando estuve más cerca, advertí que aquella masa blanca era una inmensa cúpula que se elevaba hacia el cielo. Empecé a dar la vuelta a su alrededor, pero no descubrí ni puertas ni orificio alguno. Entonces quise encaramarme a lo alto, aunque me fue imposible porque la cúpula era extraordinariamente lisa y no ofrecía ningún asidero. […] Mientras me devanaba los sesos buscando el mejor medio de penetrar en aquella cúpula, advertí que de pronto el Sol se oscurecía como si una nube inmensa pasase por delante. Me extrañó muchísimo, dado que estábamos en verano y el cielo aparecía límpido y terso. Alcé, pues, la cabeza y vi un pájaro enorme, de alas anchísimas que, volando por los aires, había ocultado por completo el Sol a la isla. […] Inmediatamente recordé lo que me habían contado viajeros y peregrinos acerca de un pájaro de tamaño extraordinario, llamado Roc, que vivía en cierta isla y que alimentaba a sus polluelos con elefantes. Ya no me cupo ninguna duda de que la cúpula blanca que había atraído mi atención era un huevo de aquel Roc. Mientras seguía maravillándome de las obras del Omnipotente, el pájaro se posó sobre la cúpula y empezó a empollarla, agachándose con las patas tendidas hacia atrás. En esta postura se durmió, ¡bendito sea El que no duerme!

Cuando me aseguré de que el pájaro dormía, me aproximé, desenrollé la tela de mi turbante y la retorcí haciendo de ella una soga robusta y muy resistente. Até sólidamente un cabo a mi cintura y el otro lo aseguré a una pata del pájaro, diciendo para mí: «Tal vez este pájaro enorme me transportará a una tierra donde haya hombres y ciudades; y esto será preferible a quedarme en esta isla desierta». […] Aquella noche no pude pegar ojo por temor a que el pájaro echase a volar de improviso. En cuanto apareció en el cielo la primera claridad del alba, Roc se levantó de su huevo, desplegó sus enormes alas y, lanzando un grito ensordecedor, alzó el vuelo llevándome consigo. Subió y subió tan alto, que creí tocar la bóveda del cielo; luego, poco a poco empezó a descender hasta tomar tierra en la cima de una alta colina.

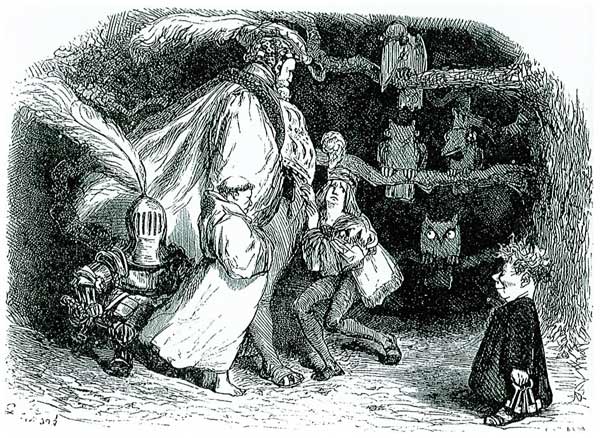

Gustave Doré, Pantagruel en la isla Sonante, en François Rabelais, Gargantúa y Pantagruel, 1873.

PANTAGRUEL EN LA ISLA SONANTE

FRANÇOIS RABELAIS

Gargantúa y Pantagruel, V, 1 y V, 2 (1532)

Navegamos tres días siguiendo nuestro rumbo sin descubrir nada; al cuarto día divisamos tierra, y el piloto nos dijo que era la isla Sonante. Oímos un ruido que venía de lejos, repetido y estruendoso, y al oído nos parecía de campanas grandes, pequeñas y medianas que sonaran todas a la vez como hacen en París, en Tours, Gergeau, Nantes y en otros lugares los días de fiesta mayor. Cuanto más nos acercábamos, más fuerte oíamos sonar aquel repiqueteo. […]

Al aproximarnos más, nos pareció oír, mezclado con el incesante repiqueteo, un canto incansable de los hombres que allí vivían, o cuanto menos así nos lo parecía. De modo que, antes de atracar en la isla Sonante, Pantagruel fue de la opinión de que nos arrimáramos con nuestro esquife a un pequeño escollo desde el que descubrimos una ermita y un huertecillo. […]

Acabado nuestro ayuno, el ermitaño nos entregó una carta dirigida a uno al que llamaba Albian Calmar, maestro sacristán de la isla Sonante, pero Panurgo, al saludarlo, lo llamó maestro Antitus. Era un alma de Dios, anciano, calvo, de rostro reluciente y bermejo.

Nos acogió amablemente gracias a la recomendación del ermitaño, sospechando que habíamos ayunado, como se ha declarado. Tras haber comido a placer, nos expuso la singularidad de la isla, afirmando que en un principio había estado habitada por los siticinos; pero estos, por ley de la naturaleza (puesto que todo cambia) se habían convertido en pájaros. […]

A partir de entonces no se habló de otra cosa que de jaulas y de pájaros. Las jaulas eran grandes, ricas, suntuosas y hechas con maravilloso arte.

Los pájaros eran grandes, hermosos y limpios como Dios manda, y muy parecidos a los hombres de mi patria: bebían y comían como hombres, cagaban como hombres, digerían como hombres, pedorreaban como hombres, dormían y montaban como hombres: en resumen, a primera vista habríase dicho que eran hombres, aunque no eran tales, según la información del maestro sacristán, quien nos aseguraba que no eran ni seculares ni mundanos. En cuanto a sus plumajes, eran pura fantasía: los había completamente blancos, completamente negros, completamente grises, mitad blancos y mitad negros, completamente rojos, mitad blancos y mitad azules.

Era un espectáculo para la vista. A los machos los llamaba clerigallos, monagallos, prestegallos, abadgallos, obisgallos, cardegallos y a uno, único en su especie, papagallo. A las hembras las llamaban cleriquesas, monaquesas, prestiquesas, abadesas, obispesas, cardenalesas y papaquesas. Pero igualmente, nos dijo, como mezclados con las abejas van los abejorros que no hacen otra cosa sino comer y arruinarlo todo, así también desde hacía trescientos años, y no se sabe cómo, entre aquellos alegres pájaros había volado cada quinta luna un gran número de hipócritas que habían arruinado y llenado de mierda toda la isla, y eran tan puercos y monstruosos que todos los evitaban. Puesto que todos tenían el cuello torcido, las patas peludas, las uñas y el vientre de harpía y los culos del Estinfalo y no era posible exterminarlos. Por uno que mataban aparecían veinticuatro.

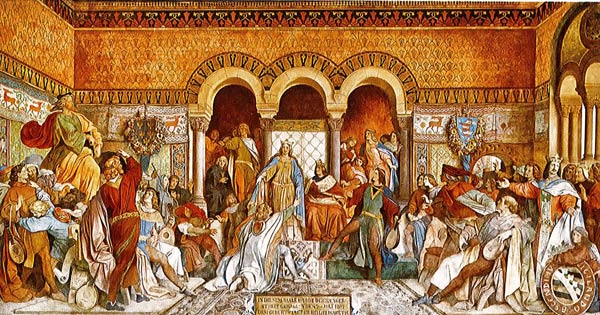

Moritz Ludwig von Schwind, Concurso de cantores, fresco, 1854-1855, Eisenach, Sammlungen auf der Wartburg.

LA MONTAÑA DEL IMÁN

ARTURO GRAF

Un mito geografico (Il monte della calamita) (1892-1893)

He observado en el cuento de las Mil y una noches, brevemente resumido al principio, la superposición de un elemento extraño y heterogéneo al que sin duda debió ser el tema primitivo y genuino. Para ello, la montaña del Imán, perdida prácticamente su virtud natural, se convierte en medio e instrumento de poder mágico. ¿Qué diremos cuando, en los relatos orientales, veamos ese mismo emparejamiento de la montaña del Imán con algún artificio mágico, o bien la montaña convertida en morada de magos y de hadas? En el poema alemán anónimo titulado Reinfrit von Braunschweig, compuesto a finales del siglo XIII o principios del siguiente, se cuenta una extraña historia de un gran nigromante llamado Zabulón, quien desde su morada en la montaña del Imán leyó en las estrellas la llegada de Jesucristo mil doscientos años antes de que se produjese, y para impedirla escribió muchos libros de nigromancia y de astrología, ciencias de las que era inventor. Poco tiempo antes del nacimiento de Cristo, Virgilio, hombre de gran saber y de singular virtud, teniendo noticias de este mago y de sus malas artes, navegó hacia la montaña del Imán y, gracias a la ayuda de un espíritu, consiguió apoderarse de los tesoros y de los libros del mago. Una vez llegado el plazo prescrito, la Virgen pudo dar a luz a Jesús. Heinrich von Müglin narra en un poema cómo Virgilio, en compañía de muchos nobles señores, partió de Venecia en una nave tirada por dos grifos, llegó a la montaña del Imán y allí encontró un demonio encerrado en un frasco, el cual, a cambio de obtener la libertad, le enseñó cómo podía apoderarse de un libro de magia que estaba dentro de una tumba. Una vez que se apoderó del libro y lo abrió, Virgilio vio comparecer ante sí ochenta mil diablos, a los que ordenó de inmediato que construyesen un buen camino, y después se marchó tranquilamente a Venecia con sus compañeros. Estas fantasías aparecen también en el Wartburgkrieg. De un magnífico palacio, que se alza sobre la montaña del Imán y habitado por cinco hadas, se habla en la continuación del Hugo de Burdeos en prosa, y coincide sin duda con el chastel d’aimant descrito en una redacción tardía llamada Ogier. En una novela francesa en prosa, compuesta muy probablemente en el siglo XV, la montaña, o más bien la roca del Imán, está encantada y habitada por magos, y para alejarse de ella, tras haber sido atraídos, es necesario, conforme a cuanto se dice en cierta inscripción, arrojar al mar un anillo que se encuentra en la cima de la roca. ¿Acaso no se ajusta perfectamente a lo que se lee en el cuento del tercer saaluk? Adviértase además que en los lapidarios, que abundan en fantasías procedentes de Oriente, el imán está estrechamente relacionado con las artes mágicas. […]

Alberto Magno y otros hablan también de las virtudes mágicas del imán.

Después de lo que hemos visto, no nos parecerá fuera de toda razón que la Montaña del Imán se convirtiera en la morada feliz no solo de las hadas sino también de Arturo, como se dice que sucedió en una antigua novela francesa titulada Roman de Mabrian y no nos resultará difícil entender cómo y por qué, en el poema de Gudrún, la montaña del Imán se identificaba con el monte Givers, o Mongibello, donde una leyenda, de la que hablo en este mismo libro, situó precisamente la morada de Arturo, y se convertía en la residencia de un pueblo feliz, que vive en la abundancia y habita en palacios de oro. Para imaginar esa residencia y ese pueblo, hay que creer de alguna manera que las infinitas naves atraídas de todas partes hacia el monte llevaran allí una gran parte de todas las riquezas de la Tierra.

Que la idea de poner en relación con la montaña del Imán a los grifos, haciendo de estos un medio de escape para algunos náufragos más ingeniosos y más atrevidos, sea también oriental, me parece cosa más que probable, como veremos en breve. Benjamín de Tudela habla de ciertas angosturas del mar de la China, como él las llama, de donde ya no podían salir las naves que se perdían, de modo que al faltar las vituallas los navegantes morían de hambre. Por eso los más precavidos llevaban consigo pieles de buey, y cuando no les quedaba otra salida se envolvían en ellas y se dejaban transportar por unas águilas grandes, que los llevaban a tierra; así se salvaron muchos. Entre aquellas angosturas del mar se oculta a buen seguro la montaña, o se ocultan, por lo menos, los escollos, o los bajíos de imán, y esas águilas grandes son los ruc o roe de los cuentos orientales, que en Occidente se convirtieron en grifos.

En algunos cuentos occidentales, la montaña del Imán se sitúa a menudo justo en medio del mar cuajado, como en el Herzog Ernst, del que ahora hablaré, o en el Jüngere Titurel, etc. El poema de Gudrún lo sitúa en el mar tenebroso. Que estas conexiones se hubieran producido ya antes en Oriente me parece probable; pero por otra parte hay que advertir que la fantasía, tanto aquí como allá, es propensa por naturaleza a reunir todos los peligros del mar; y por eso, en muchos cuentos orientales, tanto el mar cuajado como la montaña del Imán tienen por compañía las sirenas.

En Oriente y en Occidente, la montaña del Imán no debía figurar solo en las relaciones más o menos verídicas de los viajeros y en los tratados de los geógrafos o de los naturalistas, sino que, como cosa que podía servir de tema a descripciones fantasiosas y poéticas, y de ocasión de extrañas aventuras, también debía figurar, antes o después, en relatos de tipo novelesco y, en especial, en los que narraban lejanas peregrinaciones y fabulosas empresas. Era prácticamente imposible que no apareciera en aquellas novelas que con toda propiedad podríamos llamar novelas del mar: si el poeta antiguo que narró las prolongadas aventuras y sufrimientos de Ulises y de sus compañeros hubiera tenido conocimiento de ella, la montaña del Imán habría aparecido probablemente en la Odisea, entre las olas de algún remoto y desconocido mar.

Decir a qué época se remonta la primera redacción del cuento del tercer saaluk en las Mil y una noches resulta imposible; pero se puede indicar, en cambio, al menos con suficiente aproximación, la época en que fue compuesto el más antiguo relato novelesco occidental en el que se habla de la montaña del Imán. Se trata del relato épico alemán Herzog Ernst, El duque Ernesto. La primitiva redacción latina de esta historia caballeresca no se ha podido hallar, pero de ella derivó, entre 1170 y 1180, un poema bajorenano, del que conservamos tan solo unos fragmentos y cuyo contenido pasó al anónimo poema alemán (entre los siglos XI y XII) del que yo sacaré, resumido, el relato que se refiere a la montaña del Imán; a otro poema, erróneamente atribuido a Heinrich de Weldecke (compuesto entre 1227 y 1285); al poema latino de Odón (antes de 1230); a un relato en prosa latino y a un relato en prosa alemán y popular.

En el poema más antiguo que ha llegado entero hasta nosotros, la historia se explica del modo siguiente. Tras una larga y dura navegación, el duque Ernesto y sus compañeros llegan a la vista de un escarpado monte, a cuyas faldas serpentea un gran bosque de mástiles de nave. Uno de los pilotos, tras reconocer la naturaleza del monte, que se alza por encima de las tranquilas aguas del mar cuajado, anuncia al duque y a los demás la ruina inevitable. No es posible resistir a la fuerza de atracción del imán: todos aquellos mástiles proceden de naves que han naufragado; los náufragos mueren de hambre. Tras haber oído tan triste anuncio, el duque parece anonadado, habla con amor a los suyos, les exhorta a elevar el alma a Dios, a arrepentirse de todos los pecados cometidos y a prepararse para entrar, con ayuda de la gracia divina, en el reino de los cielos. Todos aceptan resignadamente sus palabras, y mientras tanto la nave, siguiendo su impetuoso curso, se aproxima al monte, y se mete como una cuña entre las otras naves, muchas de las cuales están ya muy deterioradas por el paso del tiempo, y con un ruido espantoso, destrozando flancos y arrastrando restos de naufragio, avanza y va a chocar contra la roca. Las riquezas perdidas que se ofrecen a las miradas de los náufragos son tales y tantas que no se pueden describir. Pero ¿de qué sirven? El monte se alza en medio de un remoto mar y no se ve tierra por ninguna parte. Poco a poco van menguando los víveres; aquellos valientes mueren de hambre uno tras otro; sobreviven los grifos y roban los cadáveres para que sirvan de alimento a sus polluelos. Ya solo quedan vivos el duque y siete compañeros, y de las provisiones apenas resta medio pan. Entonces el conde Wetzel, iluminado por una milagrosa idea, propone a sus camaradas envolverse en pieles de bueyes y dejarse arrebatar por los grifos, ya que no existe ninguna otra esperanza de salvación. El consejo es aceptado con aplausos y júbilo. Provistos de todas sus armas, los primeros que se hacen envolver en pieles de bueyes son el duque y el conde: aparecen volando los grifos, los levantan por los aires y los transportan más allá del mar. Cuando sienten que están en tierra firme, rajan las pieles con las espadas y saltan fuera sanos y salvos. Por el mismo procedimiento se salvan los otros, menos uno, que como es el último no tiene quien le ayude a envolverse en la piel y muere de hambre. Para salir del lugar donde los han depositado los grifos, los supervivientes deben dejarse arrastrar, subidos a una balsa, por el curso impetuoso de un río subterráneo, cuyo lecho está cubierto de valiosísimas gemas.

Hugo de Burdeos, el conocido héroe de la gesta carolingia, corrió los mismos peligros, se salvó del mismo modo; y entre la historia que cuenta de él y la que cuenta del duque Ernesto apenas hay pequeñas diferencias y de poca importancia. Hugo es el único que sobrevive a sus compañeros de desgracia, y por eso necesita dejarse arrebatar por un grifo sin envolverse en una piel de buey, y el grifo lo transporta a una isla paradisíaca, donde brota una fuente y maduran manzanas que tienen la virtud de devolver la juventud, y de donde el héroe no puede salir si no es dejándose llevar por el curso de un río subterráneo, exactamente igual al descrito en el poema del duque Ernesto. […]

Es imposible no advertir de inmediato la enorme semejanza que estos relatos occidentales tienen, además de con el cuento del tercer saaluk, con el sexto del viaje de Simbad el marino, tal como se lee en Las mil y una noches. También la nave de Simbad es atraída irrsistiblemente hacia un monte cuyas raíces están repletas de restos de naufragios y de infinitas riquezas; también Simbad, único superviviente de sus compañeros muertos de hambre, se salva, dejándose arrastrar sobre una balsa por un río caudaloso de gemas, que corre en el subsuelo. Y creo que los relatos occidentales ofrecen, si no una prueba, sí un indicio de que el cuento oriental es en cierto modo imperfecto o alterado, y también ofrecen el modo de restituirlo a la integridad y sinceridad primitivas. Simbad no dice que el monte donde naufragó sea la montaña del Imán; pero creo que se puede argumentar que así era realmente en su origen por los detalles mismos de la descripción y por las conexiones entre los distintos relatos. Por las mismas razones creo que hay que identificar con la montaña del Imán la montaña enorme y brillante como si fuese de acero pulido, hacia la que es arrastrada la nave de Abulfauaris en los Mil y un días.

De la película Drácula, de Tod Browning, 1931.

HACIA EL CASTILLO DE DRÁCULA

BRAM STOKER

Drácula (1897)

Algunas veces, allí donde la carretera se abría entre pinares que en la oscuridad parecían abatirse sobre nosotros, grandes bancos de niebla filtrándose aquí y allá entre los árboles producían un efecto singular, lúgubre y solemne, que hacía renacer los pensamientos y las siniestras fantasías evocados por la incipiente noche, mientras el Sol poniente prestaba extrañas formas a las nubes que, en los Cárpatos, parecen desfilar incesantemente por los valles. A veces las pendientes eran tan empinadas que, a pesar de la prisa que mostraba nuestro conductor, los caballos tenían que avanzar muy lentamente. […]

Sobre nosotros se acumulaban nubes negras, y pesaba en el aire la sensación opresiva que precede al trueno. Era como si la cordillera separara dos atmósferas distintas, y que ahora hubiésemos entrado en la tormentosa. Yo mismo comencé a buscar con la vista el carruaje que debía llevarme hasta la residencia del conde. Esperaba percibir de un momento a otro el destello de sus luces en medio de la oscuridad, pero todo eran tinieblas. Apenas un resplandor, el reflejo parpadeante de los faroles de la diligencia, entre el que se elevaba como nube blanca el aliento humeante de nuestros agotados caballos. […]

Entonces, en medio de un coro de alaridos de los campesinos que se persignaban, apareció detrás de nosotros una calesa tirada por cuatro caballos, nos pasó y se detuvo junto a la diligencia. A la luz que despedían nuestros faroles al caer sobre ellos los rayos, pude ver que los caballos eran unos espléndidos animales, negros como el carbón.

Los conducía un hombre alto, con una larga barba oscura y un gran sombrero negro, que parecía querer ocultar su rostro. Solo pude ver el destello de un par de ojos muy brillantes, que a la luz de los faroles me parecieron rojos. […]

De pronto, todos los lobos comenzaron a aullar de nuevo, como si la luz de la luna surtiese algún efecto especial sobre ellos. Los caballos se encabritaron y retrocedieron, mirando impotentes alrededor con unos ojos que giraban de manera dolorosa; pero el círculo viviente de terror los acompañaba a cada lado, y no tenían más opción que permanecer dentro de él. Le grité al cochero que regresara, pues me pareció que nuestra última alternativa era tratar de abrirnos paso a través del círculo, para facilitar su regreso a la calesa. Grité y golpeé a un lado del vehículo, esperando que el ruido espantara a los lobos de aquel lado y así él tuviese oportunidad de subir al coche. Ignoro cómo llegó, pero sé que escuché su voz alzarse en un tono de mando imperioso, y mirando hacia el lugar de donde provenía, lo vi parado en medio del camino. Mientras agitaba los largos brazos como si tratase de apartar un obstáculo invisible, los lobos iban retrocediendo poco a poco. Y en aquel preciso instante un nubarrón ocultó la Luna, sumiéndonos de nuevo en la oscuridad.

Cuando pude ver otra vez, el conductor estaba subiendo al pescante y los lobos habían desaparecido. Todo resultaba tan extraño y misterioso que me invadió un pánico tal que no me atrevía a hablar ni a moverme. El tiempo parecía interminable mientras continuábamos nuestro camino, ahora en la más completa oscuridad, pues las nubes pasajeras ocultaban la Luna. Seguimos ascendiendo, con ocasionales períodos de bruscos descensos, pero ascendiendo la mayor parte del tiempo. De pronto, me di cuenta de que el conductor guiaba la calesa hacia el patio de un inmenso castillo en ruinas, de cuyas altas ventanas negras no salía ni un rayo de luz, y cuyas viejas almenas se recortaban contra el cielo iluminado por la luz de la Luna.

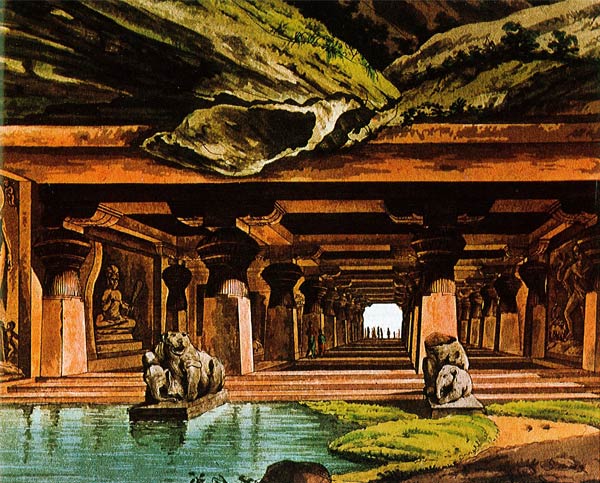

Los templos subterráneos de Ellora, en Costume antico e moderno, de Giulio Ferrario, siglo XIX.

XANADÚ

SAMUEL T. COLERIDGE

Kubla Khan (1797)

En Xanadú se hizo construir

Kubla Khan un majestuoso palacio:

donde Alfeus, el río sagrado, corría

hacia abajo, hacia un mar sin sol

a través de grutas inconmensurables para el hombre.

Dos veces cinco millas de tierra fértil

fueron cercadas con torres y murallas:

había jardines brillantes con arroyos sinuosos,

árboles de incienso en flor;

y había bosques tan antiguos como las colinas

y espacios verdes iluminados por el sol.

¡Aquel romántico abismo se inclinaba

por la verde colina entre un bosque de cedros!

¡Lugar salvaje! ¡Tan santo y encantado

como el que frecuentara bajo menguante luna

una mujer gimiendo de amor por un espíritu!

y del abismo hirviente en incesante remolino,

como si la tierra respirara en ansiosos jadeos,

una fuente poderosa surgió con fuerza:

y en medio de su intermitente estruendo

saltaban fragmentos enormes como granizo

o mieses que el trillador separa:

y en medio de esta danza de piedras y cristales

surgía de repente el río sagrado.

Serpenteando a lo largo de cinco millas

entre bosques y valles corría el río sagrado,

llegando a las cavernas

inconmensurables para el hombre.

LOS MISTERIOS DE LA JUNGLA NEGRA

EMILIO SALGARI

Los misterios de la jungla negra (1895)

Cubierta de I misteri della jungla nera, 1.er episodio, 1937.

Tremal-Naik se puso en pie sorprendido, desconcertado por el espectáculo que se ofrecía a sus ojos.

Se encontraba en una especie de inmensa cúpula, cuyas paredes estaban curiosamente pintadas. Las primeras diez encarnaciones de Visnú, el dios protector de los indios, que tiene su residencia en el Vaicondu o mar de leche de la serpiente Adissescien, estaban pintadas alrededor, rodeadas por los principales deverkeli o semidioses venerados por los indios, protectores de los ocho ángulos del mundo, habitantes del sorgon, esto es, el paraíso de los que no tienen méritos suficientes para ir al cailasson o paraíso de Siva. Hacia la mitad de la cúpula estaban esculpidos los cateros, gigantescos genios del mal que, divididos en cinco tribus, van errando por el mundo del que no pueden salir ni merecer la beatitud prometida a los hombres sin antes haber recogido gran número de plegarias.

En medio de la pagoda se elevaba una gran estatua de bronce, que representaba una mujer con cuatro brazos, uno de los cuales blandía una larga daga y otro una cabeza.

Un gran collar de calaveras le colgaba hasta los tobillos y un cinturón de manos y brazos cortados le ceñía las caderas. El rostro de aquella horrible mujer estaba tatuado y sus orejas adornadas con aros; la lengua, pintada de un rojo intenso, del color de la sangre, sobresalía más de un palmo de los labios en los que se dibujaba una feroz sonrisa; grandes brazaletes rodeaban sus muñecas y los pies se posaban sobre un gigante cubierto de heridas.

Aquella divinidad —se percibía a primera vista— transportada por la embriaguez de la sangre, danzaba sobre el cuerpo de la víctima.

—¿Estoy soñando? —murmuró Tremal-Naik, frotándose varias veces los ojos—. ¡No comprendo nada!

No había terminado aún cuando un ligero crujido llegó a sus oídos. Se volvió con la carabina en las manos, pero enseguida retrocedió hasta la monstruosa divinidad, conteniendo a duras penas un grito de estupor y alegría.

Ante él, en el umbral de una puerta dorada, estaba una muchacha de maravillosa belleza, con el más angustioso terror reflejado en el rostro. Debía de tener catorce años. Era esbelta y de formas extraordinariamente elegantes. Sus facciones eran de una pureza antigua, animadas por la centelleante expresión de la mujer angloindia. Tenía la piel rosada, de una suavidad incomparable, los ojos grandes, negros y brillantes como diamantes; una nariz recta que nada tenía de india y labios delgados, coralinos, medio abiertos en una melancólica sonrisa que permitía distinguir dos filas de dientes de deslumbrante blancura. Su abundante cabellera, de color castaño oscuro, separada en la frente por un ramillete de gruesas perlas, estaba recogida en nudos y entrelazada con flores de jazmín de suave perfume.

Tremal-Naik, como se ha dicho, había retrocedido hasta la monstruosa estatua de bronce.

—¡Ada! ¡Ada! ¡La aparición de la jungla! —exclamó con voz alterada.

No supo decir nada más y se quedó allí, mudo, extasiado, absorto en la contemplación de aquella soberbia criatura que continuaba observándolo con profundo terror. Inesperadamente, la muchacha dio un paso adelante dejando caer al suelo el amplio sari de seda, ribeteado por una ancha franja de delicados dibujos azules, que la cubría como una gran capa.

La envolvió un haz de luz deslumbrante, que obligó al cazador de serpientes a cerrar los ojos.

Aquella joven estaba literalmente cubierta de oro y de piedras preciosas de inestimable valor. Una coraza de oro, cuajada de los más hermosos diamantes de Golconda y de Guzerate y adornada con la misteriosa serpiente con cabeza de mujer, le cubría todo el pecho y desaparecía bajo un ancho chal de cachemira bordado en plata que le ceñía las caderas. Le colgaban del cuello muchos collares de perlas y diamantes del tamaño de una nuez. Grandes brazaletes cubiertos también de piedras preciosas le adornaban los brazos desnudos, y los anchos calzones de seda blanca iban sujetos a los tobillos de los pies pequeños y descalzos por aros de coral de un hermoso color rojo. Un rayo de sol que había penetrado por una estrecha abertura al iluminar aquella profusión de oro y brillantes sumergió a la jovencita en un mar de luz cegadora.

—¡La visión! ¡La visión! —repitió por segunda vez Tremal-Naik, tendiendo los brazos hacia ella—. ¡Oh! ¡Qué hermosa!… […]

—Oye, muchacha: yo no había visto nunca una cara de mujer en mi jungla poblada solo por los tigres. Cuando te vi por primera vez a los últimos rayos de Sol del atardecer, allí, detrás de aquel matorral de mussenda, me sentí estremecer. Me pareciste una divinidad bajada del cielo y te adoré.

—¡Calla! ¡Calla! —replicó con voz entrecortada la joven, escondiendo la cara entre las manos.

—¡No puedo callar, bella flor de la jungla! —exclamó Tremal-Naik con mayor pasión—. Cuando desapareciste me pareció que me arrancaban algo del corazón. Me sentía embriagado, tu imagen danzaba ante mis ojos, la sangre corría más rápida por mis venas y lenguas de fuego me abrasaban el rostro y hasta el cerebro. Parecía que me hubieras embrujado.

—¡Tremal-Naik! —murmuró con ansia la muchacha.

—Aquella noche no dormí —prosiguió el cazador de serpientes—, tenía fiebre y un deseo furioso de volver a verte. ¿Por qué? Lo ignoraba, no podía entender lo que me sucedía. Era la primera vez en mi vida que sentía tal emoción. Pasaron quince días. Todas las tardes, al ponerse el Sol, te volvía a ver detrás de la mussenda y me sentía feliz junto a ti; me sentía transportado a otro mundo, parecía otro hombre. Tú no me hablabas, pero me mirabas, y eso me bastaba; tus miradas eran elocuentes y me decían que tú. —Se detuvo jadeante, mirando a la muchacha que tenía el rostro oculto entre las manos—. ¡Ah! —exclamó con dolor—. Entonces no quieres que hable.

La muchacha se estremeció y le miró fijamente, con los ojos húmedos.

—¿Por qué hablar —balbuceó ella— cuando nos separa un abismo? ¿Por qué has venido, desdichado, a reavivar en mi corazón una vana esperanza? ¿No sabes que este lugar es maldito y que está prohibido sobre todo a quien amo?

—¡A quien amo! —exclamó Tremal-Naik con alegría—. ¡Repite, repite estas palabras, bella flor de la jungla! ¿Entonces es cierto que me amas? ¿Es cierto que venías cada tarde detrás de la mussenda porque me amabas?

—No me hagas morir, Tremal-Naik —exclamó la muchacha angustiada.

—¡Morir! ¿Por qué? ¿Qué peligro te amenaza? ¿Acaso no estoy yo aquí para defenderte? ¿Qué importa que este sea un lugar maldito? ¿Qué importa si entre nosotros dos hay un abismo? Yo soy fuerte, tan fuerte que por ti derribaría este templo y destrozaría ese horrible monstruo ante el que derramas perfumes.

—¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho?

—Te vi anoche.

—¿Estabas aquí anoche?

—Sí, estaba aquí, o, mejor dicho, allí arriba, agarrado a aquella lámpara, precisamente sobre tu cabeza.

—Pero ¿quién te trajo a este templo?

—La suerte, o, para ser más precisos, el lazo de los hombres que habitan esta tierra maldita.

—¿O sea que te vieron?

—Me persiguieron.

—¡Ah! ¡Estás perdido, desdichado! —exclamó la muchacha desesperada.

Tremal-Naik se lanzó a su encuentro.

—Dime, ¿qué misterio es este? —preguntó con furia apenas refrenada—. ¿Por qué tanto terror? ¿Qué significa esa monstruosa figura que necesita perfumes? ¿Qué es ese pez dorado que nada en la pileta? ¿Qué significa esa serpiente con cabeza de mujer que llevas esculpida en la coraza? ¿Quiénes son esos hombres que estrangulan a sus semejantes y viven bajo tierra? ¡Lo quiero saber, oh Ada, lo quiero saber!

—No me preguntes, Tremal-Naik.

—¿Por qué?

—¡Ah! ¡Si supieras el terrible destino que pesa sobre mí!

—Pero yo soy fuerte.

—¿De qué sirve la fuerza contra esos hombres?

—Lucharé con ellos despiadadamente.

—Te destrozarán como a un joven bambú. ¿No desafían también el poder de Inglaterra? Son fuertes, Tremal-Naik, ¡y terribles! No hay nada que se les resista: ni flotas, ni ejércitos. Todo cae ante su venenoso aliento.

—¿Pero quiénes son?

—No puedo decírtelo.

—¿Y si yo te lo pidiera?

—Me negaría.

—Entonces… ¡desconfías de mí! —exclamó Tremal-Naik con rabia.

—¡Tremal-Naik! ¡Tremal-Naik! —murmuró la infeliz jovencita con acento desconsolado.

El cazador de serpientes se cruzó de brazos.

—Tremal-Naik —prosiguió la muchacha—, pesa sobre mí una condena terrible, espantosa, que cesará solo cuando muera. Yo te amé, valiente hijo de la jungla, te sigo amando, pero…

—¡Ah! ¡Me amas! —exclamó el cazador de serpientes.

—Sí, te amo, Tremal-Naik.

—Júralo ante ese monstruo.

—¡Lo juro! —dijo la jovencita tendiendo la mano hacia la estatua de bronce.

—¡Jura que serás mi esposa…!

Las facciones de la muchacha se contrajeron súbitamente.

—Tremal-Naik —murmuró con voz apagada—, seré tu esposa, ¡si es posible!

—¡Ah! Tal vez tengo un rival.

—No, ni habrá nadie tan audaz que ponga sus ojos en mí. Pertenezco a la muerte.

Tremal-Naik retrocedió dos pasos llevándose las manos a la cabeza.

—¡A la muerte!… —exclamó.

—Sí, Tremal-Naik, pertenezco a la muerte. El día en que un hombre ponga las manos sobre mí el lazo de los vengadores acabará con mi vida.

—¿Acaso estoy soñando?

—No, estás despierto y quien te habla es la mujer que te ama.

—¡Ah! ¡Terrible misterio!

—Sí, terrible misterio, Tremal-Naik. Entre nosotros hay un abismo que nadie será capaz de superar ¡Fatalidad! ¿Qué he hecho yo para merecer esta desgracia? ¿Qué delito he cometido para ser maldita?

El llanto ahogó su voz y su cara se llenó de lágrimas. Tremal-Naik lanzó un sordo rugido y apretó los puños con tal fuerza que hizo crujir los huesos.

—¿Qué puedo hacer por ti? —preguntó, profundamente conmovido—. Tus lágrimas me hacen daño, bella flor de la jungla. Dime lo que he de hacer, manda y yo te obedeceré como un humilde esclavo. Si quieres que te saque de este lugar, lo haré, aunque tenga que perder la vida en el intento.

—¡Oh, no, no! —exclamó la joven con terror—. Significaría la muerte de ambos.

—¿Quieres que me marche? Escucha, yo te amo mucho, pero si tu vida exige que nos separemos para siempre, destruiré el amor que nació en mi corazón. Estaré condenado, será un martirio continuo para mí, pero lo haré. Habla, ¿qué tengo que hacer?

La jovencita callaba, sollozando. Tremal-Naik la atrajo suavemente hacia sí e iba a hablar cuando fuera resonó la aguda nota del ramsinga.

—¡Huye! ¡Huye, Tremal-Naik! —exclamó la muchacha, fuera de sí por el miedo—. ¡Huye o estamos perdidos!

—¡Ah! ¡Maldita trompeta! —bramó Tremal-Naik apretando los dientes.

—Vienen —prosiguió la joven con la voz quebrada—. Si nos encuentran nos inmolarán a su espantosa divinidad. ¡Huye! ¡Huye!

—¡Nunca!

—¿Quieres que muera?

—¡Te defenderé!

—¡Huye, desdichado, huye!

Por toda respuesta, Tremal-Naik recogió la carabina que estaba en el suelo, y la armó.

La muchacha comprendió que aquel hombre era inflexible.

—¡Ten piedad de mí! —dijo con angustia—. Están llegando.

—Muy bien, les esperaré —respondió Tremal-Naik—. Juro ante mi dios que al primer hombre que se atreva a levantarte la mano lo mataré como a un tigre de la jungla.

—Entonces quédate, ya que eres inflexible, valiente hijo de la jungla, yo te salvaré.

Recogió su sari y se dirigió hacia la puerta por la que había entrado. Tremal-Naik se lanzó hacia ella reteniéndola.

—¿Adónde vas? —le preguntó.

—A recibir al hombre que va a llegar e impedirle que entre aquí. Volveré contigo a medianoche. Entonces se cumplirá la voluntad de los dioses y quizá… huyamos.

—¿Cómo te llamas?

—Ada Corishant.

—¡Ada Corishant! ¡Qué hermoso nombre! Vete, noble criatura. ¡Te espero a medianoche!

La jovencita se envolvió en el sari, miró por última vez con ojos húmedos a Tremal-Naik y salió conteniendo un sollozo.

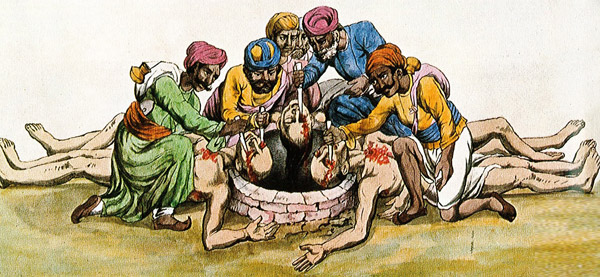

James Paton, Los thugs, s.d., Londres British Museum.

FEDORA

ITALO CALVINO

Las ciudades invisibles (1972)

En el centro de Fedora, metrópoli de piedra gris, hay un palacio de metal con una esfera de vidrio en cada aposento. Mirando dentro de cada esfera se ve una ciudad azul que es el modelo de otra Fedora. Son las formas que la ciudad habría podido adoptar si, por una u otra razón, no hubiese llegado a ser como hoy la vemos. En todas las épocas hubo alguien que, mirando a Fedora tal como era, había imaginado el modo de convertirla en la ciudad ideal, pero mientras construía su modelo en miniatura, Fedora dejaba de ser la misma de antes, y aquello que hasta ayer había sido uno de sus posibles futuros ahora era solo un juguete en una esfera de vidrio.

Fedora tiene hoy en el palacio de las esferas su museo: cada habitante lo visita, elige la ciudad que corresponde a sus deseos, la contempla imaginando que se refleja en el estanque de las medusas donde se recogía el agua del canal (si no hubiese sido desecado), que recorre desde lo alto del baldaquín la avenida reservada a los elefantes (ahora expulsados de la ciudad), que resbala a lo largo de la espiral del minarete de caracol (perdida ya la base sobre la cual debía levantarse).

En el mapa de tu imperio, oh gran Kan, deben ubicarse tanto la gran Fedora de piedra como las pequeñas Fedoras de las esferas de vidrio. No porque todas sean igualmente reales, sino porque todas son solo supuestas. Una encierra aquello que se acepta como necesario mientras todavía no lo es; las otras, aquello que se imagina como posible y un minuto después deja de serlo.