William Hodges, James Cook arriba a Tanna en las Nuevas Hébridas, siglo XVIII, Londres-Greenwich, National Maritime Museum.

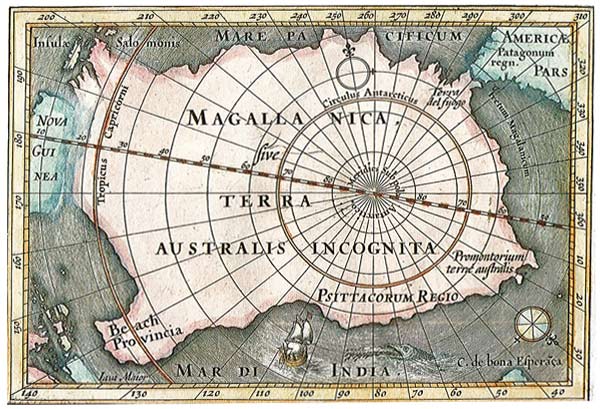

En concreto, los españoles fueron los primeros en surcar el Pacífico, empujados por los alisios, que soplan desde la costa americana hacia el oeste. Álvaro de Saavedra llegó a Nueva Guinea (pensando que ya era parte de la Terra Incognita), y en 1542 Ruy López de Villalobos llegó a las Carolinas y luego a las Filipinas. También los españoles descubrieron el archipiélago de las Marianas y, en 1563, Juan Fernández, partiendo de Perú, arribó a las islas que todavía hoy llevan su nombre, Más Afuera y Más a Tierra (conocidas en la actualidad como las islas de Alexander Selkirk y de Robinson Crusoe). Pero la Tierra Austral permanecía incognita.

William Hodges, James Cook arriba a Tanna en las Nuevas Hébridas, siglo XVIII, Londres-Greenwich, National Maritime Museum.

De hecho, por las razones que veremos, resultaba difícil navegar por aquellos mares sin fin y en este sentido es ilustrativa la historia de las islas Salomón, otra tierra legendaria vinculada a la de la Tierra Austral; la diferencia era que la Tierra Austral no existía y las islas Salomón sí, aunque, una vez halladas, enseguida se perdieron de nuevo.

En 1567, el navegante español Álvaro Mendaña de Neira llegó a ciertas islas a las que de inmediato llamó Salomón, pues creía que albergaban fabulosas riquezas, ya que quizá eran las tierras bíblicas vinculadas al mito de Ophir y a la creencia de que desde allí se habían enviado a Jerusalén las columnas de oro del templo.[22]

A pesar de que no halló ni rastro de esas riquezas, Mendaña volvió a su patria con la noticia de que había descubierto tierras extraordinarias y a finales de 1595 convenció al gobierno español para que le dejara partir en un segundo viaje; además, entretanto España había sufrido el desastre de la Armada Invencible destruida por los ingleses, y tanto los ingleses como los holandeses y franceses empezaban a penetrar en el Pacífico. Había que ser los primeros en apropiarse de las riquezas, si es que existían, de esa isla de memoria bíblica.

Sin embargo, en su segundo viaje Mendaña descubrió el archipiélago de las Marquesas, si bien no encontraría las islas Salomón (de hecho, no se llegaría a Bougainville hasta un siglo y medio después).

No dio con ellas porque para encontrarlas era necesario disponer de las coordenadas exactas (esto es, latitud y longitud); en su época, y durante casi dos siglos más, aunque con los instrumentos náuticos adecuados era fácil fijar la posición del Sol y de las estrellas y, por tanto, conocer la latitud (así como la hora del día), no había medios para determinar en qué meridiano se hallaban. Si tenemos en cuenta que Nueva York y Nápoles están en la misma latitud, si no se conocieran las longitudes no se podría establecer siquiera la distancia entre ambas ciudades.

Para solucionar este problema, que ya Cervantes llamaba del «punto fijo» (y no postulaba, como comúnmente se cree, la búsqueda de una posición determinada, sino la capacidad de «establecer la posición» dondequiera que se hallase), en el siglo XVI Felipe II de España ofreció una fortuna; más tarde Felipe III prometería seis mil ducados de renta perpetua y dos mil de renta vitalicia, y los Estados Generales de Holanda treinta mil florines.

El único modo de establecer el meridiano habría sido averiguar la hora local y saber qué hora era en aquel momento en el meridiano de partida; puesto que cada hora de diferencia correspondía a quince grados de longitud, se podía identificar el meridiano en que se hallaban. Pero para conocer la hora de casa era preciso disponer a bordo de un reloj que, a pesar del balanceo del barco, funcionase con exactitud, y esto no fue posible hasta el siglo XVIII.

A falta de este reloj prodigioso y con el fin de fijar el punto con exactitud, se idearon los medios más fantasiosos, basados en las mareas, en los eclipses lunares, en las variaciones de la aguja imantada o en la observación de los satélites de Júpiter (propuesto por Galileo a los holandeses), pero ninguno de estos métodos realmente funcionó nunca.

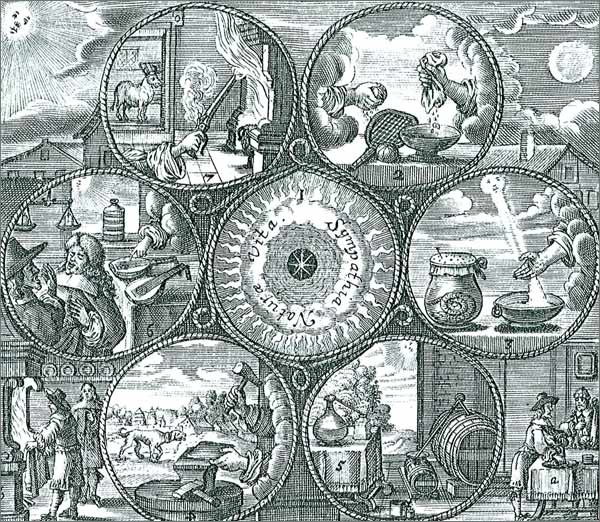

Las fases de aplicación del polvo de la simpatía, en Kenelm Digby, Theatrum sympatheticum, Nuremberg, 1660.

Ya que nos interesamos por las leyendas, el método más atroz estaba basado en el polvo de la simpatía. En el siglo XVII existía la convicción de que el polvo de la simpatía o ungüento armario era una sustancia que había que esparcir sobre el arma que había causado una herida, cubierta aún de sangre, o sobre un paño empapado con la sangre del herido. El aire atraería entonces los átomos de la sangre y con ellos los átomos del polvo. A su vez, los átomos que se escapaban de la herida serían atraídos por el aire circundante. De este modo los átomos de la sangre, tanto los que procedían del paño o del arma como los que procedían de la herida, se encontraban y eran atraídos por la herida; el polvo penetraba en la carne y aceleraba la curación. Y esto era posible incluso cuando el herido se hallaba lejos (véase, por ejemplo, Digby, 1658 y 1660[*]).

Apelando al mismo principio, si sobre el arma que había producido la herida, en vez de polvo, se pusiera una sustancia fuertemente irritante, el herido experimentaría un dolor agudo.

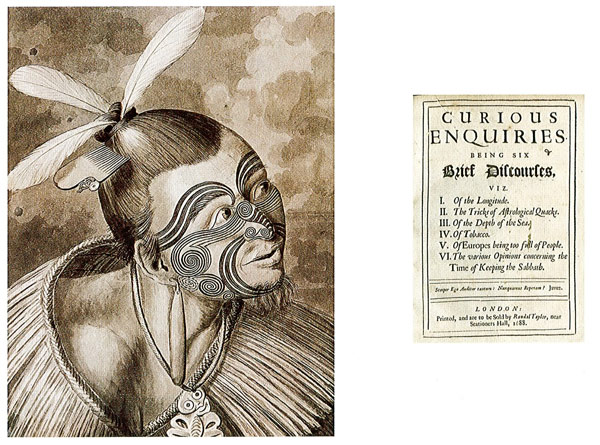

Sidney Parkinson, Retrato maorí, 1770, Londres, British Library. Una copia de Curious Enquiries, The Library Company of Philadelphia.

Para resolver el problema de la longitud (pensó, por tanto, alguien) bastaba coger un perro, causarle una profunda herida y subirlo a bordo de un barco rumbo a los océanos, procurando siempre que la llaga se mantuviera abierta. Si todos los días a una hora acordada, en el lugar de partida alguien pusiera una sustancia irritante sobre el arma que había herido al perro, este sentiría de inmediato el efecto y aullaría de dolor. De este modo, en el barco se podía saber qué hora era en aquel momento en el meridiano de partida y, conociendo la hora local, era posible deducir la longitud. No se sabe si el método se puso en práctica alguna vez, pero la propuesta aparece por ejemplo en un panfleto anónimo, Curious Enquiries (1688), que tal vez pretendía burlarse de las distintas teorías sobre el polvo de la simpatía.

Puesto que todos estos métodos no servían para nada, no se pudo establecer la longitud hasta que Harrison inventó el cronómetro marino, que permitía mantener la hora del meridiano de partida. Harrison construyó el primer modelo en 1735; el aparato fue perfeccionado posteriormente y en 1772 lo utilizó el capitán Cook para su segundo viaje. En su primer viaje Cook había alcanzado las costas australianas, pero el Almirantazgo británico seguía insistiendo en la búsqueda de la Tierra Austral. Por supuesto, en su segundo viaje Cook no encontró la tierra soñada, pero descubrió Nueva Caledonia y las islas Sandwich australes, llegó muy cerca de la Antártida y desembarcó en Tonga y en la isla de Pascua. Como disponía del cronómetro marino, fijó definitivamente las coordenadas de todas estas tierras, y con esas exploraciones se acabó en la práctica el mito de la Tierra Austral.

George Carter, Muerte del capitán Cook en la bahía de Kealakekua, 1783, Honolulú, Bernice Pauhai Bishop Museum.

Perdida o nunca hallada por los exploradores, la Tierra Austral había alimentando la fantasía de muchos autores de utopías, que situaron en aquellas tierras lejanas su civilización ideal. Basta citar L’histoire des Sévarambes, de Vairasse.[23] La Terre australe connue de Foigny; El descubrimiento austral por un hombre volador: o, El Dédalo francés, de Restif de la Bretonne; o los Viajes de Enrique Wanton a las tierras incógnitas australes, de Seriman.

Las suyas eran tierras australes soñadas o completamente inventadas, que no obstante dan fe de la fascinación que ejerció ese mito. Aunque, como ocurre a menudo, la utopía podía tomar la forma de la distopía, como sucedió con el Mundus alter de Joseph Hall.

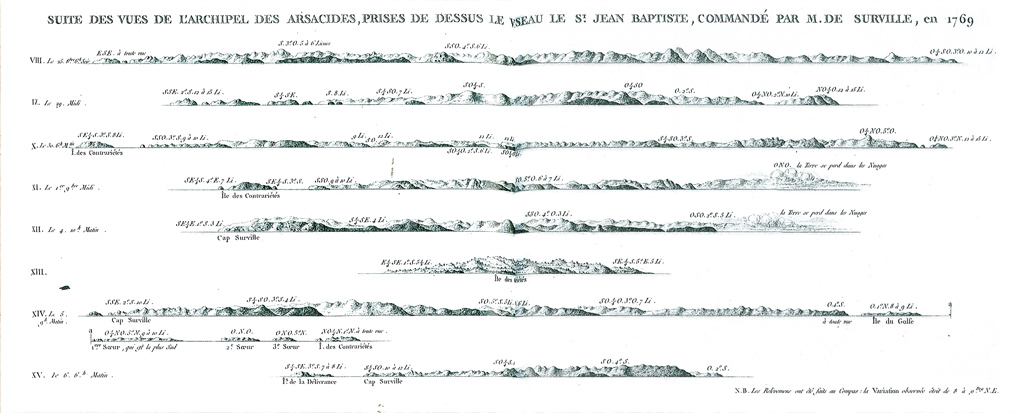

La nostalgia de una tierra soñada y nunca hallada la expresó Guido Gozzano en una encantadora y melancólica poesía. Tal como describe el poeta la desaparición en una especie de brumosa lejanía de la isla nunca alcanzada, da la impresión de que tuviera presente algunos mapas que se encuentran en los libros de navegación del siglo XVIII; esta idea de la isla que se desvanece como apariencia vana nos obliga a pensar en la manera en que, antes de haber resuelto el problema de las longitudes, para reconocer las islas se procedía a dibujar sus siluetas como se habían visto la primera vez. Llegando de lejos, la isla (de la que no existía mapa alguno) se reconocía, como diríamos hoy de una ciudad americana, por el skyline. ¿Y si había dos islas de perfil muy similar, como dos ciudades que tuvieran ambas el Empire State Building y (antes) las Torres Gemelas? Se llegaba a la isla equivocada, y quién sabe cuántas veces sucedió eso.

Perfiles de islas, de Fleurieu, Découvertes des françois en 1768 et 1769 dans le sud-est de la Nouvelle Guinée, París, 1790.

Entre otras cosas porque el perfil de una isla cambia con el color del cielo, la bruma, la hora del día e incluso con la dulce estación, que altera la consistencia de las masas arbóreas. A veces la isla se tiñe del color azul de la lejanía, puede desaparecer en la noche o entre la bruma, las nubes bajas pueden ocultar el perfil de las montañas. Nada hay más huidizo que una isla de la que solo se conoce la silueta; llegar a una de la que no se posee ni el mapa ni las coordenadas es moverse como un personaje de Abbot en una Planilandia de la que solo se conoce una dimensión y las cosas se ven de frente, como líneas sin espesor, es decir, sin altura ni profundidad, por no decir que solo un ser de fuera de Planilandia podría verlas desde arriba.

Y lo cierto es que se decía que los habitantes de las islas de Madeira, de Palma, de Gomera y del Hierro, engañados por las nubes, o por los espectros del hada Morgana, a veces creían divisar la insula perdita hacia occidente, huidiza entre el mar y el cielo.

Del mismo modo que se podía divisar entre los reflejos del mar una isla que no existía, también era posible confundir dos islas que existían y no encontrar nunca aquella a la que se quería llegar.

De hecho, Plinio decía (II, 96) que algunas islas fluctúan siempre.

De vez en cuando, incluso en nuestro siglo y hasta en los atlas más serios, han aparecido islas fantasma, por supuesto siempre en la zona de la Tierra Austral. A finales de 2012, investigadores de la Universidad de Sidney revelaron que Sandy Island, una isla del Pacífico Sur, registrada por varios mapas entre Nueva Caledonia y Australia, en realidad no existe; cualquier examen de aquella zona demostraría que no solo la isla no existe, sino que tampoco podría haber sido cubierta por las aguas, ya que en los alrededores de aquella zona el mar tiene una profundidad de 1.400 metros. Ya se habían detectado casos análogos en relación con las pretendidas islas Maria-Theresa y Ernest-Legouvé (descubiertas entre las islas Tuamotu y la Polinesia francesa entre mediados del siglo XIX y principios del XX), Jupiter Reef, Wachusett y Rangitiki, cuya existencia nadie ha conseguido probar y que sin embargo todavía aparecen en algunos mapas (por ejemplo, Wachusett Reef aún estaba en la edición de 2005 del National Geographic Atlas of the World).

De modo que, aunque Plinio no lo podía prever, también los mapas fluctúan siempre.

Lo que queda para una crónica de las tierras legendarias es que, una vez desaparecida la Tierra Austral, ahora ya frente a la Antártida, tierra alcanzada pero no totalmente explorada, los cazadores de misterios dirigieron su atención a la leyenda del agujero en el Polo Sur,[24] buscando en el interior del globo lo que habían perdido en la superficie.

Oronzio Fineo, la Tierra Austral, en Recens e integra orbis descriptio, 1534, París, Bibliothèque Nationale de France.

LA TIERRA AUSTRAL

DENIS VAIRASSE

L’Historie des Sévarambes (1677-1678)

Muchos han navegado a lo largo de las costas del Tercer Continente, que es llamado comúnmente las Tierras Australes Desconocidas, si bien nadie se ha tomado el trabajo de ir a visitarlas para describirlas. Es cierto que sus contornos aparecen dibujados en los mapas, aunque están representados de forma tan imperfecta que solo se pueden sacar ideas confusas.

Nadie duda de la existencia de este continente, porque muchos lo han visto e incluso han desembarcado en él; pero como no osaron penetrar en su interior, dado que casi siempre llegaron a estas tierras contra su voluntad, no han podido dar más que descripciones superficiales.

Esta historia que ahora ofrecemos al público llenará este vacío. Está escrita con tal sencillez que nadie dudará de las verdades que contiene, y los lectores podrán observar fácilmente que tiene todas las características de una Historia verídica. No obstante, he pensado que debo añadir algunas razones para proporcionarle una mayor autoridad.

LA LENGUA AUSTRAL

GABRIEL DE FOIGNY

La Terre australe connue (1676)

Para expresar sus pensamientos se sirven de tres procedimientos, todos ellos utilizados en Europa, o sea, signos, palabra y escritura. Los signos les resultan muy familiares y he observado que pasan bastantes horas juntos sin hablarse de otro modo, porque se basan en este gran principio, «que no hace falta recurrir a muchos medios de acción, cuando se puede actuar con pocos».

Así que hablan solamente cuando es necesario ligar un discurso y añadir una larga serie de proposiciones.

Todas sus palabras son monosílabas y sus conjugaciones siguen el mismo criterio. Por ejemplo: af significa «amar»; el presente es la, pa, ma, «yo amo, tú amas, él ama»; lla, ppa, mma, «nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman». Solo tienen un pasado que nosotros llamamos perfecto: lga, pga, mga, «yo amé, tú amaste, él amó», etc.; llga, ppga, mmga, «nosotros amamos», etc. El futuro lda, pda, mda, «amaré», etc.; llda, ppda, mmda, «amaremos», etc. En la lengua australiana, trabajar se dice uf: lu, pu, mu, «yo trabajo, tú trabajas», etc.; lgu, pgu, mgu, «trabajé», etc.

No tienen declinaciones ni artículos y muy pocas palabras. Expresan las cosas simples con una sola vocal y las compuestas por medio de las vocales que indican los principales cuerpos simples de los que están compuestas. Únicamente conocen cinco cuerpos simples, de los que el primero y el más noble es el fuego, que expresan con a; luego viene el aire, representado por e; el tercero es la sal, llamada o; la cuarta el agua, a la que llaman i; la quinta es la tierra, denominada u.

Como principio diferenciador utilizan las consonantes, que son mucho más numerosas que las de los europeos. Cada consonante indica una cualidad que es propia de las cosas expresadas por las vocales; así b significa «claro», c «caliente», d «desagradable», f «seco», etc.; siguiendo estas reglas construyen tan bien las palabras que simplemente escuchándoles se entiende de inmediato la naturaleza y el contenido de lo que nombran. A las estrellas las llaman Aeb, palabra que indica su composición de fuego y de aire, unida a la luminosidad. Llaman al Sol Aab; a los pájaros Oef signo de su solidez y de su materia aeriforme y seca. El hombre se llama Uel, que indica su sustancia en parte etérea, en parte terrenal, acompañada de humedad, y así para las otras cosas. La ventaja de esta forma de hablar es que uno se torna filósofo aprendiendo los primeros elementos y que, en este país, no se puede nombrar cosa alguna sin explicar al mismo tiempo su naturaleza, lo que parecería milagroso a quienes no conocieran el secreto del que se sirven para ello.

Petrus Bertius, P. Bertii tabularum geographicarum contractarum, descriptio terrae subaustralis, Amsterdam, 1616, Universidad de Princeton, Historic Maps Collection.

LA ISLA DE LOS CINOCÉFALOS

ZACCARIA SERIMAN

Viajes de Enrique Wanton a las tierras incógnitas australes, caps. V y VII (1764)

Aunque no supiéramos cuál era el paraje donde nos hallábamos, juzgamos por la dirección del viento que había movido la tempestad que estábamos en tierras australes, como después, tras la observación de las estrellas, nos aseguramos.

Roberto sabía muy bien que antes de nosotros ningún europeo había visitado aquellas tierras, pero no quiso que yo recelara. Además de esto, a causa de la altura del polo antártico, estaba muy seguro, aunque lo calló para que yo siguiera manteniendo la esperanza de que alguna embarcación, poniendo la proa a aquellas playas, algún día pudiese sacarnos de aquel desierto. […]

Nos encaminamos hacia ella, y al llegar cerca de la puerta advertimos delante de nosotros dos grises y deformes monazos, uno macho y el otro hembra, sentados sobre un banquillo próximo a la entrada de la casa.

¡Oh Dios, qué sorpresa fue esta para nosotros! La hembra tenía alrededor de los lomos una falda de cierta tela tosca y el cuerpo igualmente cubierto con un vestido de lo mismo, y sobre la cabeza llevaba una especie de sombrero hecho de hojas de palma.

El macho llevaba un vestido que caía del cuello a los pies y tenía la cabeza descubierta. Cuando nos vieron, se quedaron suspensos un rato, se pusieron en pie y nos examinaron atentamente; y cuando yo creía que había de salir alguna cosa de una atención tan seria, prorrumpieron las bestiazas en una feroz carcajada, que ofendió no poco mi delicada vanidad. Sobre todo la hembra no podía parar de burlarse, y yo sin duda me habría sentido ofendido si Roberto no me hubiera advertido en voz baja que aquella no era ocasión ni tiempo de mantener un decoro, que habríamos perdido con más vergüenza, e incluso con peligro de la vida, si el resentimiento nos hubiese sugerido una delicadeza nada oportuna.

Me tranquilicé, pues, esperando el fin de tener que servir de bufón a aquellos dos inmundos animalotes.

Dio entonces la hembra un grito articulado, a cuyo sonido acudió corriendo a la puerta del patio, que servía de estancia a nuestras bestias, una caterva de monitos, entre los que había de todas las edades. Entonces sí que la comedia se volvió universal. Uno nos miraba y se echaba a reír, otro examinaba nuestras rubias pelucas creyéndolas nuestro pelo natural, otro nos agarraba el extremo de la ropa, y después hablaban entre sí balbuceando, pero acompañando siempre su estupor con esas burlas que son propias de los espíritus débiles cuando se les presentan cosas nunca vistas. Uno de esos pequeños tenía una caña en la mano, y siguiendo el acostumbrado instinto de esa edad, nos daba golpes con ella bien en los brazos, bien en las piernas, como suelen hacerlo los nuestros con las monas.

Ilustración de Zaccaria Seriman, Viaggi di Enrico Wanton alle terre incognite australi ed ai regni delle scimmie e dei cinocefali, Milán, 1749-1764.

LA ISLA NO ENCONTRADA

GUIDO GOZZANO (1883-1916)

¡La más bella!

Bella más que ninguna es la Isla No-Encontrada:

la que el rey de España recibió de su primo

el rey de Portugal con firma sellada

y bula del Pontífice en gótico latín.

El infante se hizo a la vela hacia el reino fabuloso,

vio las afortunadas: Junonia, Gorgona, Hera

y el Mar de Sargazo y el Mar Tenebroso

esa isla buscando. Pero la isla no estaba.

En vano las galeras panzudas con abultadas velas,

las carabelas en vano armaron su proa:

que se resigne el pontífice, la isla se esconde,

Portugal y España la siguen buscando.

La isla existe. Aparece a veces de lejos

entre Tenerife y Palma, teñida de misterio:

«¡… la Isla No-Encontrada!». El buen canariense

desde el Pico alto de Teide la señala al forastero.

La indican los mapas antiguos de los corsarios.

… Ínsula ¿encuéntrase?… Ínsula ¿peregrina?…

Es la isla encantada que se desliza por los mares;

a veces los navegantes la ven cercana.

Acarician con las proas esa beata orilla:

entre flores nunca vistas cimbrean palmeras encumbradas,

perfuma la divina foresta espesa y viva,

lagrimea el cardamomo, rezuman las gomas.

Se anuncia con el perfume, como una cortesana,

la Isla No-Encontrada. Pero, si el piloto avanza,

rauda se desvanece como apariencia vana,

se tiñe del azul color de lejanía.