Evariste-Vital Luminais, La huida de Gradlon, c. 1884, Quimper, Musée des Beaux-Arts.

A LA ATLÁNTIDA CON EL CAPITÁN NEMO

JULES VERNE

Veinte mil leguas de viaje submarino, segunda parte, cap. 7 (1869-1870)

En algunos instantes nos hallamos equipados, con los depósitos de aire a nuestras espaldas, pero sin lámparas eléctricas. Se lo hice observar al capitán, pero este respondió:

—Nos serían inútiles.

Creí haber oído mal, pero no pude insistir, pues la cabeza del capitán había desaparecido ya en su envoltura metálica. Acabé de vestirme, y noté que me ponían en la mano un bastón con la punta de hierro. Algunos minutos después, tras la maniobra habitual, tocábamos pie en el fondo del Atlántico, a una profundidad de trescientos metros.

Era casi medianoche. Las aguas estaban profundamente oscuras, pero el capitán Nemo me mostró a lo lejos un punto rojizo, una especie de resplandor que brillaba a unas dos millas del Nautilus.

Lo que pudiera ser aquel fuego, así como las materias que lo alimentaban y la razón de que se revivificara en la masa líquida, era algo que escapaba por completo a mi comprensión. En todo caso, nos iluminaba, vagamente, es cierto, pero pronto me acostumbré a esas particulares tinieblas. […]

Tras media hora de marcha, el suelo se hizo rocoso. Las medusas, los crustáceos microscópicos, las pennátulas lo iluminaban ligeramente con sus fosforescencias. Entreví montones de piedras que cubrían millones de zoófitos y matorrales de algas.

Los pies resbalaban a menudo sobre el viscoso tapiz de algas y, sin mi bastón con punta de hierro, más de una vez me hubiera caído. Cuando me volvía, veía el blanquecino fanal del Nautilus que comenzaba a palidecer en la lejanía. Las aglomeraciones de piedras de que acabo de hablar estaban dispuestas en el fondo oceánico según cierta regularidad que no podía explicarme. Veía surcos gigantescos que se perdían en la lejana oscuridad y cuya longitud escapaba a toda evaluación. Había otras particularidades de difícil interpretación. Me parecía que mis pesadas suelas de plomo iban aplastando un lecho de osamentas que producían secos chasquidos. ¿Qué era esa vasta llanura que íbamos recorriendo? […]

Era ya la una de la madrugada. Habíamos llegado a las primeras rampas de la montaña. Pero para abordarlas había que aventurarse por los difíciles senderos de una vasta espesura. Sí, una espesura de árboles muertos, sin hojas, sin savia, árboles mineralizados por la acción del agua y de entre los que sobresalían aquí y allá algunos pinos gigantescos. Era como una hullera aún en pie, manteniéndose por sus raíces sobre el suelo hundido, y cuyos ramajes se dibujaban netamente sobre el techo de las aguas, a la manera de esas figuras recortadas en cartulina negra. Imagínese un bosque del Harz, agarrado a los flancos de una montaña, pero un bosque sumergido. Los senderos estaban llenos de algas y de fucos, entre los que pululaba un mundo de crustáceos. Yo iba escalando las rocas, saltando por encima de los troncos abatidos, rompiendo las lianas marinas que se balanceaban de un árbol a otro, y espantando a los peces que volaban de rama en rama. Excitado, no sentía la fatiga, y seguía a mi guía incansable. […]

Habíamos llegado a una primera meseta, en la que me esperaban otras sorpresas. La de unas ruinas pintorescas que traicionaban la mano del hombre y no la del Creador. Eran vastas aglomeraciones de piedras entre las que se distinguían vagas formas de castillos, de templos revestidos de un mundo de zoófitos en flor y a los que en vez de hiedra las algas y los fucos revestían de un espeso manto vegetal.

Pero ¿qué era esta porción del mundo sumergida por los cataclismos? ¿Quién había dispuesto esas rocas y esas piedras como dólmenes de los tiempos prehistóricos? ¿Dónde estaba, adónde me había llevado la fantasía del capitán Nemo? Hubiera querido interrogarle. No pudiendo hacerlo, le detuve, agarrándole del brazo. Pero él, moviendo la cabeza, y mostrándome la última cima de la montaña, pareció decirme: «Ven, sigue, continúa».

Le seguí, tomando nuevo impulso, y en algunos minutos acabé de escalar el pico que dominaba en una decena de metros toda esa masa rocosa. Miré la pendiente que acabábamos de escalar. Por esa parte, la montaña no se elevaba más que de setecientos a ochocientos pies por encima de la llanura, si bien por la vertiente opuesta dominaba desde una altura doble el fondo de esa porción del Atlántico. Mi mirada se extendía a lo lejos y abarcaba un vasto espacio iluminado por una violenta fulguración. En efecto, era un volcán aquella montaña. A cincuenta pies por debajo del pico, en medio de una lluvia de piedras y de escorias, un ancho cráter vomitaba torrentes de lava que se dispersaban en cascada de fuego en el seno de la masa líquida. Así situado, el volcán, como una inmensa antorcha, iluminaba la llanura inferior hasta los últimos límites del horizonte. He dicho que el cráter submarino escupía lavas, no llamas. Las llamas necesitan del oxígeno del aire y no podrían producirse bajo el agua, pero los torrentes de lava incandescentes pueden llegar al rojo blanco, luchar victoriosamente contra el elemento líquido y vaporizarse a su contacto. Rápidas corrientes arrastraban a los gases en difusión y los torrentes de lava corrían hasta la base de la montaña como las deyecciones del Vesubio sobre otra torre del Greco. Allí, bajo mis ojos, abismada y en ruinas, aparecía una ciudad destruida, con sus tejados derruidos, sus templos abatidos, sus arcos dislocados, sus columnas yacentes en tierra. En esas ruinas se adivinaban aún las sólidas proporciones de una especie de arquitectura toscana. Más lejos, se veían los restos de un gigantesco acueducto; en otro lugar, la achatada elevación de una acrópolis, con las formas flotantes de un Partenón; allá, los vestigios de un malecón que en otro tiempo debió de abrigar en el puerto situado a orillas de un océano desaparecido los barcos mercantes y los trirremes de guerra; más allá, largos alineamientos de murallas derruidas, anchas calles desiertas, toda una Pompeya hundida bajo las aguas, que el capitán Nemo resucitaba a mi mirada.

¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Quería saberlo a toda costa, quería hablar, quería arrancarme la esfera de cobre que aprisionaba mi cabeza. Pero el capitán Nemo vino hacia mí y me contuvo con un gesto. Luego, recogiendo un trozo de piedra pizarrosa, se dirigió a una roca de basalto negro y en ella trazó esta única palabra: ATLÁNTIDA

PALABRA DE ROSENBERG

ALFRED ROSENBERG

El mito del siglo XX, (1936)

Los geólogos demuestran que existía un continente entre América del Norte y Europa, cuyos restos todavía pueden encontrarse entre Groenlandia e Islandia. Estos nos dicen que las islas que hay al otro lado del extremo Norte (Nueva Zembla) presentan señales de mareas cien metros más altas que las actuales; y demuestran que es probable que el Polo Norte se haya desplazado y que en el Ártico hubiera habido un clima mucho más templado. Esto aporta nueva luz a la antigua leyenda de la Atlántida. El mar separa y empuja gigantescos icebergs, en cambio hubo un tiempo en que de las aguas emergía un continente próspero, donde una raza creativa produjo una potente y extensa cultura y envió a sus hijos por todo el mundo, como navegantes y guerreros. Pero, aun cuando la hipótesis de la Atlántida no sea ya sostenible, hay que asumir que existió un centro de cultura nórdico en la Prehistoria.

Evariste-Vital Luminais, La huida de Gradlon, c. 1884, Quimper, Musée des Beaux-Arts.

EL SECRETO DE YS

GEORGES-GUSTAVE TOUDOUZE

Le Petit roi d’Ys, cap. 3 (1914)

—Ah, sí —interrumpió el pequeño capitán del Corentine, con la expresión del que sabe dónde estaba en otros tiempos la ciudad de Ys. […] Lo sé. He visto a menudo. […]

A Jobic no le da tiempo a acabar la frase: se queda estupefacto ante el efecto que sus palabras tan simples han causado en quienes le escuchan. Mornant y Trottier se ponen en pie de un salto. […]

—Sabes… ¿Has visto? —balbucea Mornant. […] Jobic le contempla con viva sorpresa, como si se tratase de la cosa más natural.

—Lo sé, ¡desde luego! […] Todos saben en estos lugares que hace muchos, muchos años el mar, para castigar el pecado de sus habitantes, se tragó una ciudad que se llamaba Ys. Existe incluso una canción bretona, que entenderéis mejor si os la traduzco: «Has oído, has oído / lo que el hombre de Dios dijo / al rey Gradlon de Ys […]».

—¡Ah! Creí haber entendido otra cosa. […] No sabes más que la canción, la que todos saben… ¿No sabes nada más?

—Sí, señor. Sé más que una canción. ¡La canción es buena para los campesinos, para los viejos traperos! Pero yo conozco la ciudad misma, sí señor, las casas que están bajo el agua.

Mornant da un paso hacia delante; pone las manos sobre los hombros del muchacho y con voz que se esfuerza por mantener calma, dice lentamente:

—Escúchame bien, Jobic. Lo que te pregunto es muy importante y tu respuesta puede tener un valor que no te imaginas. He venido hasta aquí con el único objetivo de buscar la ciudad de Ys, en cuya existencia creo de manera firme e inquebrantable. […] Creo que las ruinas de esta ciudad se encuentran en estos parajes, en cualquier lugar, bajo las aguas de la bahía, y pasaré semanas, meses buscándolas. […] Por eso, mide bien tus palabras. […] Así que ¿afirmas que las conoces?

Jobic, también muy serio, se levanta con la mano tendida como para un juramento: con los ojos clavados en los de su interlocutor, afirma:

—Conozco la ciudad de Ys.

—¿La conoces porque te han hablado de ella en la escuela o en las tertulias, como una historia o una leyenda?

—La conozco porque la he visto.

—¿La has visto dibujada, la has visto en imágenes?

—La he visto en el mar, bajo el agua.

—¿Has creído verla a fuerza de oír hablar de ella?

—La he visto veinte veces con mis propios ojos. […] He tocado pedazos de piedra tallada, que procedían de allí y que nuestras redes sacaban del fondo. Y fue el tío el que me llevó para enseñarme los lugares donde había que tirar las nasas si no queríamos que se engancharan a las paredes del fondo. Y me contó que una vez, hace muchos, muchos años […]

—Sí, en el siglo V de la era cristiana.

—¡Puede ser! En suma, cuando Francia todavía no era Francia […] me contó que la bahía de Douarnenez no existía, que entre el cabo de la Chèvre y la punta de Raz había, sobre un dique, una ciudad espléndida, Ys, gobernada por un anciano rey muy sabio, Gradlon, que tenía una hija muy mala, muy mala, Ahès…

—Es el nombre bretón de la que en francés se llama Dahut —interrumpe Trottier.

—No digo que no —prosigue imperturbable Jobic—. Y una noche en que Gradlon dormía, Ahès conoció en un baile de la corte a un bailarín que la incitó a robar a su padre la llave de oro de las esclusas y a abrir esas esclusas que contenían el mar. Aquel bailarín era el diablo. Ahès robó la llave, abrió la puerta y el mar se lanzó sobre la ciudad de Ys. Despertado por su amigo San Gwenolé, Gradlon salió a caballo llevándose a su hija; pero el mar lo siguió con la rapidez de la marea alta y una voz gritó: «¡Arroja el diablo que llevas en la grupa!». Ahès cayó, se la tragaron las olas y el mar se detuvo en la playa del Riz, mientras Gradlon llegaba a Landevennec, y se formaba la bahía de Douarnenez. Eso es todo.

Trottier se frota las manos:

—Encantadora adaptación popular de un fenómeno sísmico que, al destruir Ys en pocos minutos y hundirla viva cien metros bajo el mar creó, con un rebajamiento geológico, esta maravillosa bahía.

LA CIUDAD EN EL MAR

EDGAR ALLAN POE

La ciudad en el mar (1845)

¡Mira! La Muerte se ha erigido un trono,

en una extraña y solitaria ciudad,

muy lejos, en el sombrío Occidente,

donde el bueno y el malo, el rico y el pobre

duermen su sueño eterno.

Allí palacios y templos y torres y muros

(muros que el tiempo carcome, pero no destruye)

son de una arquitectura nunca vista.

A su alrededor, olvidadas por los vientos,

bajo el cielo, resignadas a la tristeza,

reposan las aguas en lívida llanura.

Nunca un rayo de sol desciende sobre aquella

ciudad de la eterna noche.

Pero un resplandor del mar, rojo de sangre,

invade silenciosamente las torres,

brilla sobre las almenas, aéreas y lejanas,

sobre las cúpulas, sobre las cimas,

sobre los arcos triunfales,

sobre los palacios reales, sobre los templos,

sobre las gigantescas murallas,

sobre las pérgolas esculpidas de hiedra

y de marmóreas flores, santuarios

desde largo tiempo abandonados,

en cuyos frisos contorneados se

entrelazan violas, violetas y viñas.

Bajo el cielo, resignadas, reposan las aguas

melancólicas, y de tal modo se confunden

las torres y las sombras

que todo parece suspendido

en el aire, mientras desde una torre

orgullosa, la Muerte como un espectro gigante,

contempla la ciudad que yace a sus pies.

Allá los templos abiertos y las tumbas sin losa

se descubren a la escasa luz

que viene del mar, pero no las joyas

que brillan en los ojos de cada numen

en los templos, ni los cadáveres refulgentes de oro,

ricamente ataviados en sus tumbas, tientan a las

aguas a salir de su lecho; ninguna ondulación,

¡ay de mí! en esta soledad de cristal;

ninguna ola recuerda que una brisa

tal vez sopla en mares más felices;

ninguna ola deja suponer que han

existido vientos sobre mares menos

terriblemente inmóviles y serenos.

Pero un estremecimiento agita el aire

y una onda se encrespa finalmente,

como si las torres, hundiéndose en las

auras soñolientas, las hubiesen reavivado,

como si las cimas hubieran producido

un ligero vacío en el cielo brumoso.

Entonces las ondas tienen una luz más roja,

las horas transcurren sordas y lánguidas,

y cuando entre llantos inhumanos y gemidos

que no tengan nada de terrestres,

esta ciudad sea engullida por fin y profundamente,

levantándose sobre sus mil tronos,

el infierno le rendirá homenaje.

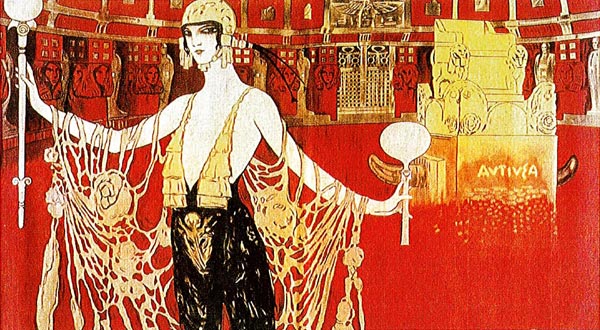

Carteles de la película L’Atlantide, de Jacques Feyder, 1921, basada en la novela de Pierre Benoît.