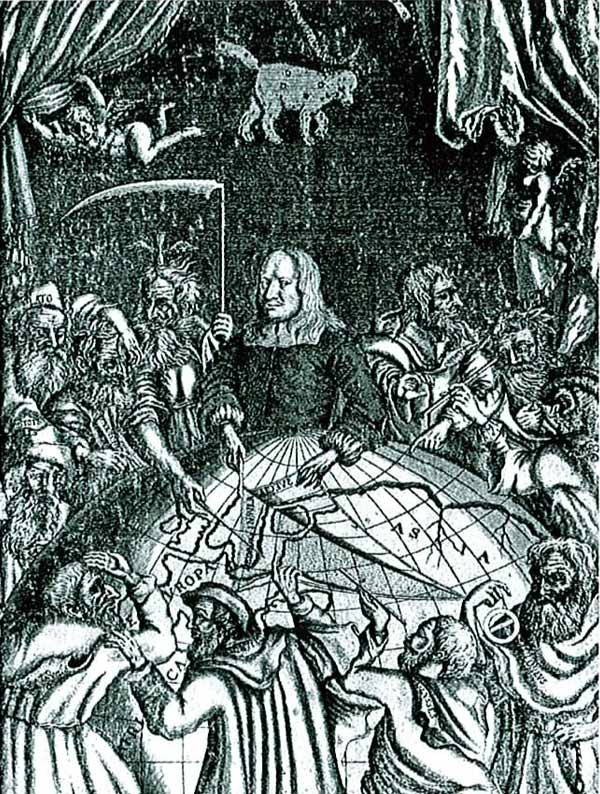

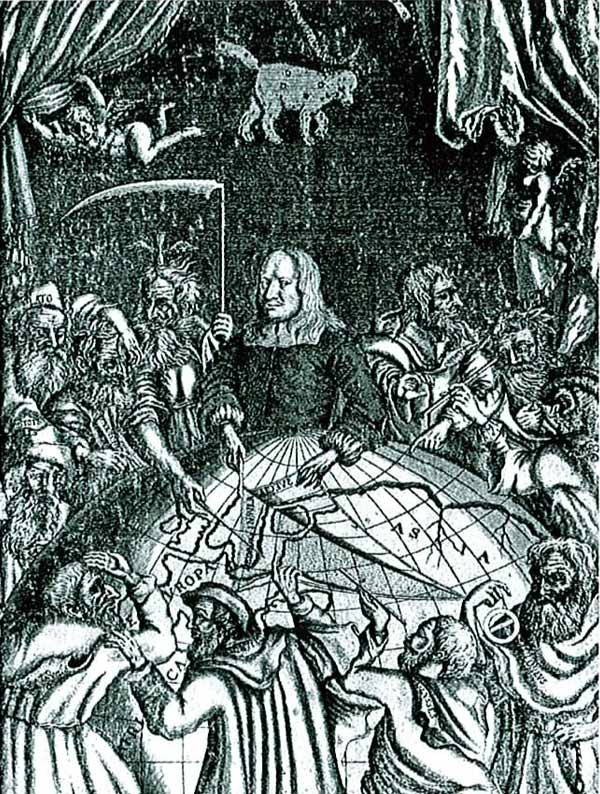

Olaus Rudbeck muestra la posición de la Atlántida. Frontispicio de Atlántica sive Manheim, de Olaus Rudbeck, Uppsala, 1679.

De la Atlántida hablaron todavía en el siglo VI d. C. Cosmas Indicopleustes (siguiendo el Timeo), pero después, y durante toda la Edad Media, parece que nadie se sintió ya seducido por esa leyenda. En la época renacentista, además de Marsilio Ficino, volvieron a hablar del tema Girolamo Fracastoro y Giovanni Battista Ramusio (1556), que situaban la Atlántida en América, igual que Francisco López de Gomara (1554) que en Historia general de las Indias demostraba que las nuevas tierras parecían adaptarse a las mil maravillas al relato platónico, y formulaba la hipótesis de que los habitantes de la Atlántida eran los aztecas. Francis Bacon (1627), que no por casualidad le puso a su utopía el título de Nueva Atlántida, dijo claramente que la antigua Atlántida era América, citando los reinos de Perú y de México.

Montaigne, sin embargo, observó con buen juicio que la Atlántida no podía ser América, todavía intacta, ni tampoco una isla sino un continente.

Otros, como Bartolomé de Las Casas (1551-1552) relacionaron la Atlántida con las tribus perdidas de Israel, preparando el terreno a quienes, mucho más tarde, aventurarían que la Atlántida era Palestina, idea que fue reapareciendo al menos hasta el Essai historique et critique sur l’Atlantide des anciens de Baër (1762), donde se sostenía que el océano Atlántico era en realidad el mar Rojo, y que la destrucción de la civilización atlántica debía identificarse con el fin de Sodoma y Gomorra.

No es posible nombrar a todos los que de un modo u otro han citado la Atlántida, entre ellos el padre Athanasius Kircher (1665), que nos ha dejado el mapa más famoso de la isla. Kircher la situaba aproximadamente donde ahora se encuentran las Canarias; él creía que la catástrofe se debía a movimientos volcánicos (y así lo explica en Mundus subterraneus, donde se ocupa de estos temas).

Olaus Rudbeck muestra la posición de la Atlántida. Frontispicio de Atlántica sive Manheim, de Olaus Rudbeck, Uppsala, 1679.

Un nuevo hecho apareció con la publicación de Atlantica, de Olaus Rudbeck (1679-1702). Rudbeck era un naturalista serio, un estudioso de la anatomía, rector de la Universidad de Uppsala, y a menudo intercambiaba opiniones con Descartes; su Atlantis interesó a Newton, quien por otra parte, siempre dispuesto a lanzarse a exploraciones ocultistas, en Cronología de los reinos antiguos —publicada póstumamente en 1728—, hacía numerosas referencias a la Atlántida. Para Rudbeck, la sede de los atlántidas había sido Suecia, adonde se trasladó Atlas, hijo de Jafet y, por tanto, nieto de Noé. Las runas nórdicas habrían precedido al alfabeto fenicio. Rudbeck inauguraba así la celebración de los hiperbóreos como pueblo elegido, que más tarde dio lugar a numerosos mitos del poder ario (véase el capítulo sobre Thule e Hiperbórea).

De las ideas de Rudbeck se burló Giambattista Vico (1744), que también discutía las pretensiones de muchos autores de su época, que creían que la lengua de su país era la descendiente directa, o incluso el origen, de la lengua de Adán.[10] Haciendo caso omiso de la crítica de Vico a los mitos nacionalistas, Angelo Mazzoldi (1840), situaba la Atlántida en la península italiana.

Volviendo a la hipótesis nórdico-escandinava, la propuesta del estudioso sueco fue retomada en Lettres sur l’Atlantide de Platón, de Jean-Sylvain Bailly (1779), que incluso situaba la Atlántida originaria más al norte de Suecia, en Islandia o en Groenlandia, en Spitzberg, en Svalbard o en Nueva Zembla. Bailly polemizó con Voltaire (aunque sus Lettres no pudieron llegar a manos del «gran hombre», muerto antes de recibirlas); de hecho, el venerado adversario ya había escrito en 1756, en Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, que de haber existido la Atlántida, habría sido la isla de Madeira.

Entre los siglos XVII y XVIII surgió otro tipo de reflexión sobre la posible ubicación de la Atlántida, en esa ocasión con pretensiones científicas; Ciardi (2002) se refiere a esa etapa como «la segunda juventud de la Atlántida». Se trata de una serie de investigaciones sobre la posible edad de la Tierra, que evidentemente cuestionan la cronología bíblica y están basadas en nuevos estudios sobre los fósiles y en algunos intentos de estratigrafía terrestre. En este sentido el mito platónico se interpretaba como testimonio de movimientos telúricos reales que, a lo largo de milenios, habían transformado el aspecto del planeta, y se abrió un debate entre neptunistas y plutonistas (¿Atlántida fue destruida por el agua o por erupciones volcánicas?).

De modo que la Atlántida pasó del mito a la geología y a la paleontología, e interesaba a científicos como Buffon, Cuvier, Alexander von Humboldt y hasta a Darwin. Pero volvamos a la leyenda, porque, mientras los hombres de ciencia releían con prudencia a Platón, los ocultistas y los cazadores de misterios seguían arrasando.

Piet Mondrian, Evolución, 1911, inspirado en las obras de madame Blavatsky, La Haya, Gemeentemuseum.

William Blake consideraba que Inglaterra, junto con América, era la heredera de Atlántida y también la sede de las tribus de Israel. Y no podían dejar de fantasear sobre la Atlántida dos maestros del esoterismo del siglo XIX: Fabre d’Olivet (véase un fragmento antológico en el capítulo sobre Thule e Hiperbórea) y una teósofa como madame Blavatsky (1877) en Isis sin velo[*].

Con intenciones exclusivamente narrativas, pero de una forma más expresiva que cualquier texto teosófico, casi como una ilustración perfecta de las fantasías platónicas, describe Jules Verne (1869-1870) en Veinte mil leguas de viaje submarino el descubrimiento submarino de aquel mundo tragado por las aguas del mar.

No obstante, el autor que más revitalizó el mito de la Atlántida, y que todavía hoy es citado por todos los partidarios del mito, fue Ignatius Donnelly (1882), con su obra Atlantis. Este hombre de imperturbable credulidad destacaría unos años más tarde con El gran criptograma (1888), si no como el primero, ciertamente como el más conocido defensor de la llamada «Bacon-Shakespeare Controversy», por la que se pretendía probar (y todavía se intenta) que el autor de las tragedias de Shakespeare había sido Francis Bacon. Donnelly se perdía en vertiginosos análisis de criptogramas, esto es, de mensajes ocultos en los textos shakespearianos en los que Bacon se revelaba como su verdadero autor.

No cabía esperar menos de sus tesis sobre la Atlántida; basta reproducir el comienzo de su libro, dejándole a él la palabra: «Hubo un tiempo en que existió, en el océano Índico, frente a la desembocadura del Mediterráneo, una gran isla, resto de un continente atlántico, conocida por el mundo antiguo como Atlántida; la descripción de esta isla que nos proporciona Platón no es, como se ha supuesto durante mucho tiempo, un cuento, sino una historia verdadera. La Atlántida es la región donde por primera vez el hombre pasó de la barbarie a la civilización y, a través de los siglos, se convirtió en una nación populosa y poderosa, cuyos habitantes se extendieron por las playas de México, las orillas del Mississippi, la Amazonia, la costa pacífica de América del Sur, el Mediterráneo, la costa occidental de Europa y de África, el mar Báltico, el mar Negro y el Caspio, y todas esas regiones fueron pobladas por naciones civilizadas. Atlántida fue el verdadero mundo antediluviano: el jardín del Edén, el jardín de las Hespérides, los Campos Elíseos, el jardín de Alcínoo, el Mesonphalos, el Olimpo, el Asgard de las tradiciones de antiguas naciones, de modo que representa una memoria universal de un gran país, donde la humanidad primitiva habitó durante siglos en paz y felicidad. Los dioses y las diosas de los griegos antiguos, de los fenicios, de los hindúes y de los escandinavos fueron sencillamente los reyes, las reinas y los héroes de la Atlántida, y las acciones que se les atribuyen son un recuerdo confuso de hechos históricos reales. La mitología de Egipto y de Perú representaba la religión original de la Atlántida, que se basó en el culto al Sol. La colonia más antigua fundada por los atlántidas fue probablemente Egipto, cuya civilización fue una reproducción de la atlántida. El desarrollo de la Edad del Bronce en Europa se debió a la Atlántida y también fueron los atlántidas los primeros en trabajar el hierro. El alfabeto fenicio, padre de todos los alfabetos europeos, deriva de un alfabeto atlántico, que asimismo fue transmitido por los atlántidas a los mayas de América Central. La Atlántida fue la sede originaria de la familia de las naciones, arias o indoeuropeas, pero también de los pueblos semíticos, y tal vez incluso de las razas turánidas. Se extinguió en una terrible convulsión de la naturaleza, cuando la isla entera desapareció en el Océano, con casi todos sus habitantes; solo unas pocas personas lograron escapar en botes y balsas, y llevaron a las naciones del este y del oeste las noticias de la terrible catástrofe, noticias que han llegado hasta nosotros como leyendas de la Gran Inundación y del Diluvio en distintas naciones del Viejo y Nuevo Mundo».

La salida de la flota, detalle del fresco de Akrotiri, Santorini, 1650-1500 a. C., Atenas, Museo Arqueológico Nacional.

Para dar valor científico a su teoría, Donnelly estudió todos los terremotos y todos los hundimientos de proporciones catastróficas ocurridos en época histórica, los maremotos que habían causado la desaparición de islas en Islandia, Java, Sumatra, Sicilia o a lo largo del océano Índico, y el terremoto de Lisboa. En la época en que la Atlántida era tierra firme había islas que la unían con Europa por un lado y con América por el otro.

Tal vez por influencia de Donnelly o por otras razones, en el siglo XX se buscaron las ruinas de Atlántida o de alguna colonia suya en Tartessos (ciudad ibérica desaparecida de la que hablan la Biblia y Heródoto), sin resultados convincentes, o bien en el Sahara, sepultadas bajo la arena. Se creía que los bereberes de los montes del Atlas, de piel blanca, ojos azules y cabellos rubios, eran los supervivientes de la desaparecida Atlántida; el etnólogo Leo Frobenius buscó la Atlántida todavía más al sur, hasta el Níger. Se pensó en la posibilidad de que fuera la isla de Thera, que se había hundido en el Mediterráneo en el siglo XV antes de Cristo y cuyos restos se identificarían con la actual Santorini.