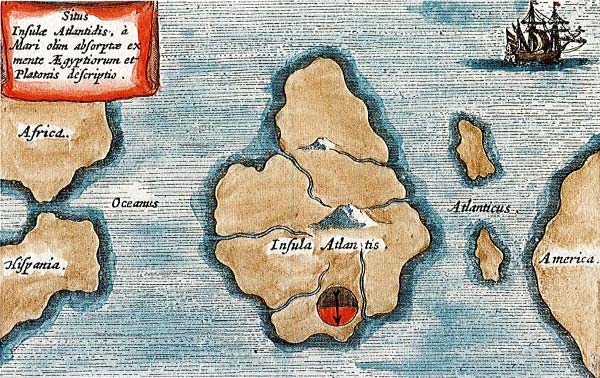

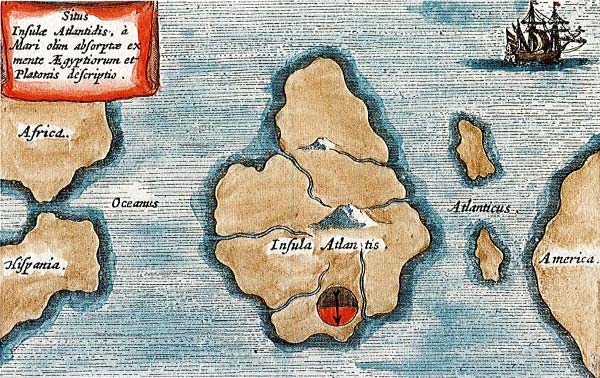

Athanasius Kircher, Atlántida, en Mundus subterraneus, 1664, Amsterdam.

ATLÁNTIDA, MU Y LEMURIA

Athanasius Kircher, Atlántida, en Mundus subterraneus, 1664, Amsterdam.

Entre todas las tierras legendarias y a lo largo de los siglos, Atlántida es la que más ha estimulado la fantasía de filósofos, científicos o cazadores de misterios (cf. Albini, 2012). Por supuesto, lo que ha ido reforzando la leyenda ha sido la convicción de que en realidad existió un continente desaparecido, y que es difícil hallar su rastro porque se hundió en el mar. De hecho, no es una hipótesis descabellada que hubo tierras sobre nuestro planeta que luego desaparecieron. En 1915, Alfred Wegener formuló la teoría de la deriva de los continentes, y en la actualidad se considera que hace 225 millones de años el conjunto de las superficies terrestres constituía un único continente, Pangea, que después (hace unos 200 millones de años) comenzó a escindirse hasta originar lentamente los continentes que hoy conocemos. Por tanto, en el curso de este proceso podrían haber surgido y luego desaparecido muchas Atlántidas.

Thomas Cole, El curso del imperio. Destrucción, 1836, Collection of the New York Historical Society. La imagen se ha interpretado como una representación de las ruinas de la Atlántida.

Los primeros textos de que disponemos son dos diálogos de Platón, el Timeo y el Critias (lamentablemente, este último quedó incompleto justo en el punto en que parecía anunciar nuevas revelaciones sobre aquel mundo desaparecido).

Platón indica que se remonta a mitos más antiguos y cita un relato de Solón sobre revelaciones procedentes de sabios egipcios, y ya Heródoto (siglo V a. C.), aunque sin nombrar la Atlántida, menciona a los atlantes como pueblos del norte de África, vegetarianos y que nunca sueñan. Pero en realidad, los dos textos platónicos son los únicos de los que se puede partir.

El texto del Timeo es el más sintético. Cuenta Platón que, más allá de las Columnas de Hércules (que durante mucho tiempo se identificaron con el estrecho de Gibraltar, aunque recientemente se han propuesto localizaciones alternativas), por tanto en el Océano, había una isla más grande que Libia y Asia juntas. En esa isla, Atlántida, se creó una gran y admirable potencia que dominaba incluso sobre regiones más acá de las Columnas, en Libia hasta Egipto y en Europa hasta Tirrenia. «Toda esta potencia unida —narra el Timeo— intentó una vez esclavizar en un ataque a toda vuestra región, la nuestra y el interior de la desembocadura. Entonces, Solón, el poderío de vuestra ciudad se hizo famoso entre todos los hombres por su excelencia y fuerza, pues superó a todos en valentía y en artes guerreras, condujo en un momento de la lucha a los griegos, luego se vio obligada a combatir sola cuando los otros se separaron, corrió los peligros más extremos y dominó a los que nos atacaban. Alcanzó así una gran victoria e impidió que los que todavía no habían sido esclavizados lo fueran y al resto, cuantos habitábamos más acá de los confines heráclidas, nos liberó generosamente. Posteriormente, tras un violento terremoto y un diluvio extraordinario, en un día y una noche terribles, la clase guerrera vuestra se hundió toda a la vez bajo la tierra y la isla de la Atlántida desapareció de la misma manera, hundiéndose en el mar. Por ello, aún ahora el océano es allí intransitable e inescrutable, porque lo impide la arcilla que produjo la isla asentada en ese lugar y que se encuentra a muy poca profundidad.»[9]

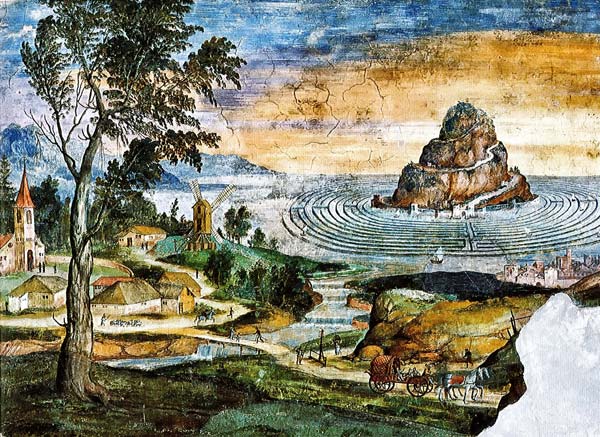

Escuela de Giulio Romano, Sala de los caballos: monte en un laberinto de agua, siglo XVI, Mantua, Palazzo Ducale.

Vidal-Naquet (2005) ha formulado la hipótesis de que el relato de la guerra de Atenas contra Atlántida aludía a una Atenas primitiva, tal como la entendía aún Platón, y a una Atenas convertida en potencia imperialista tras las guerras médicas. Pero tampoco en esta ocasión, como en otros capítulos de este libro, trataremos de los infinitos problemas que plantean algunos textos, sino de cómo la leyenda ha ido situando la Atlántida en los lugares más impensados e impensables.

El relato platónico tuvo una influencia inmediata en muchos autores clásicos. Aristóteles no menciona la Atlántida, pero en un pasaje de Del cielo (II, 4), que al parecer inspiró a Colón, suponía que la región de las Columnas de Hércules, a causa de la esfericidad de la Tierra, limitaba con la India; y que las dos orillas del océano habían estado unidas tiempo atrás lo probaba el hecho de que en ambas costas se podían encontrar elefantes (Platón hablaba de elefantes en la Atlántida). En Meteorológicos (II, 1) escribía que las partes del mar más allá de las Columnas estaban al abrigo de los vientos a causa del lodo, retomando la idea del Timeo de que la isla, al hundirse, había dejado unos fondos arcillosos.

Al relato platónico se remitieron Diodoro Sículo (siglo I a. C.), Plinio el Viejo (siglo I d. C.) y más o menos en el mismo período Filón de Alejandría. Plutarco (siglos I-II d. C.) en Vida de Solón se lamentaba de que el Critias se detuviese precisamente cuando el lector comenzaba a tomarle el gusto a la historia.

El mito lo retomaron incluso autores cristianos como Tertuliano, mientras que Teopompo de Quíos, contemporáneo de Platón, en sus Filípicas (de las que solo conservamos fragmentos), y más tarde y de manera más extensa siete siglos después Eliano (Varia historia, III, 18) parodiaron el Critias hablando de Merópide, una isla situada más allá del océano Atlántico, cuyos habitantes tenían una estatura dos veces superior y vivían el doble de años que los hombres normales.

En el siglo V d. C., Proclo, que había comentado el Timeo, se inclinaba a pensar que la Atlántida había existido, pero anotaba (76, 10) que, aunque «otros dicen que la Atlántida es una patraña, una ficción sin ninguna base real», su mito contenía «una indicación sobre las verdades eternas» y, por tanto, transmitía «un sentido oculto».