Jacob de Backer, El jardín del Edén, c. 1580, Brujas, Groeningemuseum.

EL PARAÍSO TERRENAL,

LAS ISLAS AFORTUNADAS Y EL DORADO

Jacob de Backer, El jardín del Edén, c. 1580, Brujas, Groeningemuseum.

Entre las maravillas de Oriente se encontraba el Paraíso terrenal. En la cultura judeocristiana, la Biblia nos habla del Paraíso terrenal, cuando en el Génesis cuenta la historia del jardín de las delicias en el que vivían Adán y Eva, y cómo fueron expulsados después del pecado original: Dios «echó, pues, fuera al hombre, y apostó al oriente del jardín de Edén querubines: llameantes espadas, para guardar el camino del árbol de la vida»… Después de esto el Paraíso terrenal se convierte en un lugar de nostalgia, que todo hombre querría encontrar pero que sigue siendo objeto de una búsqueda infinita.

Este sueño de un lugar donde en los orígenes del mundo se vivía en un estado de beatitud e inocencia, perdido luego, es común a muchas religiones y a menudo representa una especie de antecámara del Paraíso celestial.

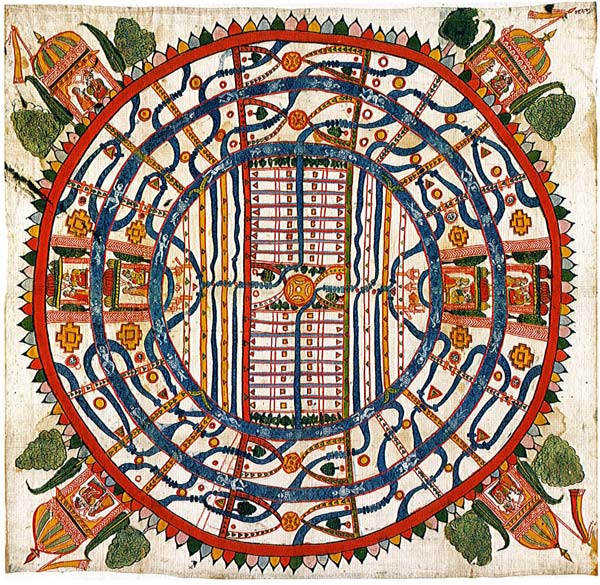

Mapa cosmológico de Jain, tempera sobre tela, c. 1890, Washington D. C., Library of Congress.

En el jainismo, en el hinduismo y en el budismo se habla del monte Meru del que brotan cuatro ríos (como del Paraíso bíblico brotaban cuatro ríos: el Pisón, el Guijón, el Tigris y el Éufrates) y sobre el que se alza la morada de los dioses y antigua patria del hombre. En el poema Mahabharata el dios Indra construye la ciudad móvil de Indraloka, que tiene muchos puntos en común con el jardín del Edén.

En las leyendas taoístas (Lie Tse o Tratado del vacío perfecto, c. 300 d. C.) se habla de un sueño en el que aparece un lugar maravilloso donde no hay gobernantes ni súbditos y todo ocurre por espontaneidad natural. Los habitantes entran en el agua sin ahogarse, si se les azota no resultan heridos y se elevan por los aires como si caminaran por la tierra. De una edad feliz hablan los mitos egipcios, que tal vez esbozaron por primera vez el sueño del jardín de las Hespérides. El paraíso de los sumerios se llamaba Dilmun y no había en él enfermedades ni muerte. Las montañas del Kunlun eran el lugar del Paraíso terrenal para el taoísmo. Tanto en la mitología china como en la japonesa se habla del monte Penglai (que las leyendas sitúan en lugares diversos), donde no existe el dolor ni el invierno, hay grandes tazas de arroz y vasos de vino que no se vacían nunca, frutos mágicos que pueden curar cualquier enfermedad y naturalmente se goza de una eterna juventud. Los griegos y los latinos fabulaban acerca de la Edad de Oro y de los reinos felices de Cronos y de Saturno (cuando, según Hesíodo, los hombres vivían sin preocupaciones y, manteniéndose eternamente jóvenes, se alimentaban de la tierra sin trabajarla, y morían como si el sueño se hubiera apoderado de ellos).

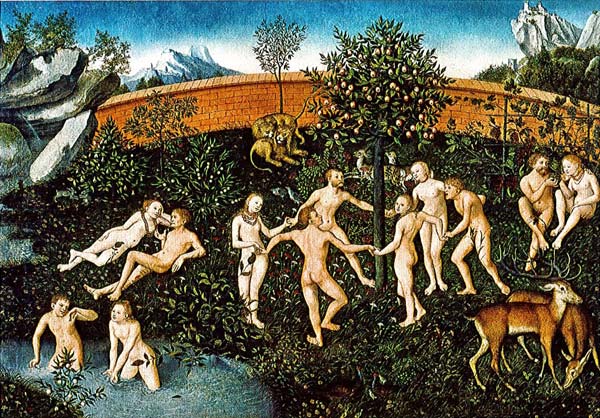

Lucas Cranach el Viejo, La edad de oro, c. 1530, Munich, Alte Pinakothek.

Paolo Fiammingo, Amores en la edad de oro, 1585, Viena, Kunsthistorisches Museum.

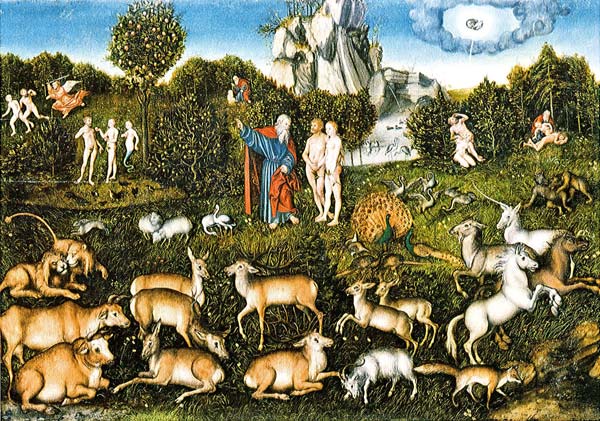

Lucas Cranach el Viejo, Paraíso, detalle, 1530, Dresde, Gemäldegalerie Alte Meister.

En Píndaro aparece el tema de las islas Afortunadas (que se desarrollaría en la Edad Media y más adelante), donde vivían los justos que ya habían pasado por tres reencarnaciones terrestres, y tanto en Homero como en Virgilio aparecen descripciones de los Campos Elíseos, donde moran los justos. Horacio alude a ellos precisamente en relación con las inquietudes de la sociedad romana tras las guerras civiles, como una huida de una realidad desagradable.

En el Corán las características del Paraíso celestial son similares a las de los distintos paraísos terrenales de la tradición occidental: los justos se hallan en el jardín de las delicias, entre muchachas hermosísimas, fruta abundante y bebidas. Esta imagen del jardín paradisíaco inspira la maravillosa arquitectura islámica de los jardines, lugares de frescura y murmullo de aguas que borbotean.

En resumen, puesto que el mundo de la realidad resulta a menudo doloroso e inhabitable, todas las culturas han elaborado sueños de una tierra feliz en la que antes vivían los hombres, y a la que tal vez un día podrán regresar. Además, como recuerda Arturo Graf (1892-1893) en su clásico estudio sobre el mito del Paraíso terrenal, algunos estudiosos incluso han planteado la hipótesis de que en el mito edénico podría reflejarse «el recuerdo nebuloso de una primitiva condición social, anterior al establecimiento de la propiedad de la tierra».

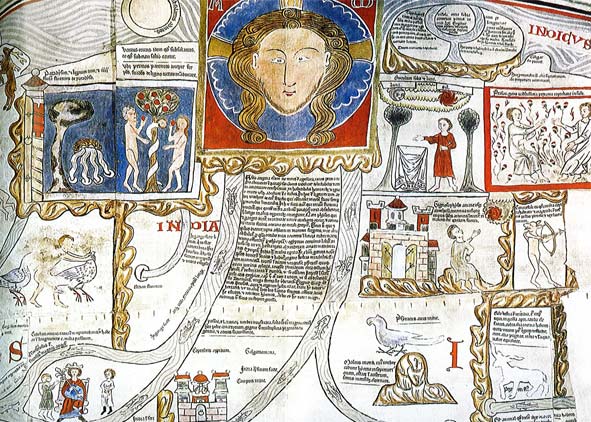

El Paraíso terrenal, detalle (a la izquierda) del Mapamundi de Erbsdorf, c. 1234.

Pero volvamos al Edén bíblico. Desde el principio, la tradición lo situó en Oriente, en el oriente más extremo, allí donde nace el Sol. Sin embargo, esa localización contenía cierta ambigüedad puesto que este oriente no parecía ser en absoluto extremo, ya que del jardín brotaban cuatro ríos, dos de los cuales eran el Tigris y el Éufrates, que regaban Mesopotamia y, por tanto, casi el centro y no la extrema periferia del mundo. Pero como el Tigris y el Éufrates también podían nacer en tierras lejanísimas, los mapas medievales situaban el jardín del Edén en una India imprecisa y remota (véanse los textos de Agustín e Isidoro de Sevilla).

Cosmas Indicopleustes, de cuya discutible geografía ya se ha hablado, en uno de sus mapas representaba unas tierras más allá del Océano y, por tanto, fuera del mundo conocido, donde habrían vivido los hombres antes del Diluvio, y donde también habría tenido su sede el Paraíso terrenal. La mayoría de los mapas medievales (véase por ejemplo el Apocalipsis de Silos) sitúa el Paraíso dentro del círculo del Océano, pero en el siglo XIV el mapa de Hereford lo presenta como una isla circular en los confines del mundo habitado.

Dante lo ubicará en la cima de la montaña del Purgatorio, por tanto, en un hemisferio desconocido para el hombre de su tiempo.

Otros lo situarán en tierras identificadas con la Atlántida (hablaré de ello a propósito de ese continente desaparecido) y finalmente con las islas Afortunadas. En cuanto a Mandeville, tan proclive por lo general a descripciones extraordinarias, ante el misterio del Edén nuestro fabulador confiesa, al menos por una vez, que no lo ha visto nunca.

Giovanni de’ Marignolli, que en el siglo XIV fue enviado en misión a las tierras del Gran Kan de los tártaros, cuenta en su Chronicon que el paraíso se encuentra a cuarenta millas de la isla de Ceilán, y desde allí se oye el fragor de sus aguas al precipitarse; son muchos, en efecto, los que dicen que el agua de los ríos del Paraíso cae desde una altura tal que su estruendo habría ensordecido a todos los habitantes de las regiones limítrofes.

Jacopo Bassano, Paraíso terrenal, 1573, Roma, Galleria Doria Pamphilj.

Domenico di Michelino, Dante y su poema, detalle, siglo XV, Florencia, catedral.

El jardín del Edén es visitado en muchas visiones, textos donde se habla de personajes que han penetrado en sueños o despiertos en los reinos de ultratumba y, por tanto, han visto el jardín del Edén. Tales visiones son muy numerosas y muchas anticipan el viaje ultramundano de Dante Alighieri. Son la Vita di san Macario romano, el Viaggio di tre santi monaci al paradiso terrestre, la visión de Thurcill, la Visione di Tugdalo, y el Tractatus de Purgatorio sancti Patricii, esto es, la leyenda del pozo de san Patricio, en el que (en Irlanda) penetra el caballero Owein y visita primero los lugares de tormento de los condenados, para acceder luego al jardín del Edén donde viven los justos que han superado casi del todo las penas de purificación y esperan bienaventurados la entrada en el Paraíso celestial.

Se ha discutido mucho —desde Tertuliano hasta los doctores de la escolástica— si el Paraíso se hallaba en zonas tórridas y, por tanto, alejadas del mundo conocido, o bien en zonas templadas que podían proporcionarle el clima suave del que gozaba. En general, prevaleció la hipótesis de una zona templada, y santo Tomás sostenía esta opinión (en la cuestión 102 de la primera parte de la Summa theologiae): «Quienes sostienen que el Paraíso se encuentra bajo el círculo equinoccial, piensan que se trata de un lugar muy templado, debido a la constante igualdad de los días y de las noches. Además, porque el sol nunca se aleja demasiado de allí como para dejar paso al frío, ni tampoco hay un excesivo calor, como dicen, ya que, aunque el sol pasa perpendicular a ellos, empero, no dura mucho tiempo. Sin embargo, Aristóteles dice expresamente que aquella región no es habitable a causa del calor. […] Sea como sea, es cierto que el Paraíso debió de estar situado en un lugar muy templado, bien sea en el equinoccio, bien sea en cualquier otra parte».

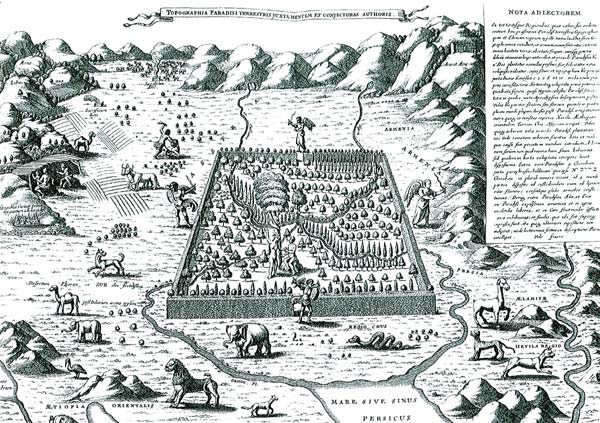

Athanasius Kircher, Topographia Paradisi, de Arcae Noe, 1675.

En cualquier caso, se creía que el Edén se hallaba en un lugar muy elevado, porque solo así habría podido sobrevivir al Diluvio universal, y veremos qué curiosas consecuencias sacó Cristóbal Colón de esta creencia. Y para hallar el lugar más alto entre todos, Ariosto en el Orlando furioso, libre de preocupaciones teológicas, conducirá a Astolfo montado en el hipogrifo hasta un Paraíso terrenal que se encuentra en el camino hacia la Luna.

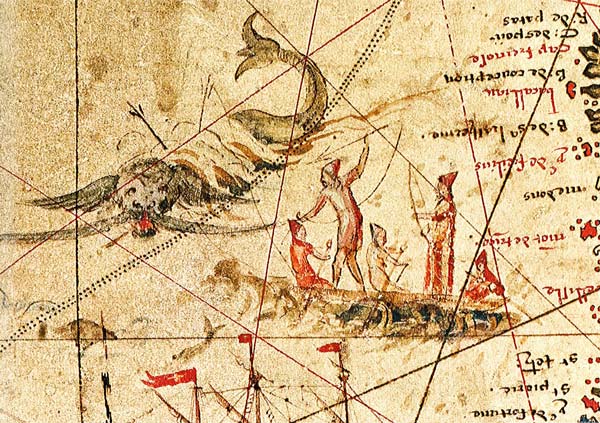

San Brandán en el mapa de Pierre Descelliers, 1546, Manchester, John Rylands University Library.

LA ISLA DE SAN BRANDÁN. Según otra tradición, el Paraíso terrenal estaría situado en Occidente, y mucho más al norte. Esta tradición nace, o se refuerza, con un texto del siglo XI, la Navigatio sancti Brandani. Este monje irlandés que vivió hacia el siglo VI zarpa en dirección oeste en un fragilísimo curragh (una embarcación con el armazón de madera recubierto de finas capas de piel), y según la leyenda con esos barquichuelos los monjes irlandeses llegaron hasta América y descubrieron la Atlántida.

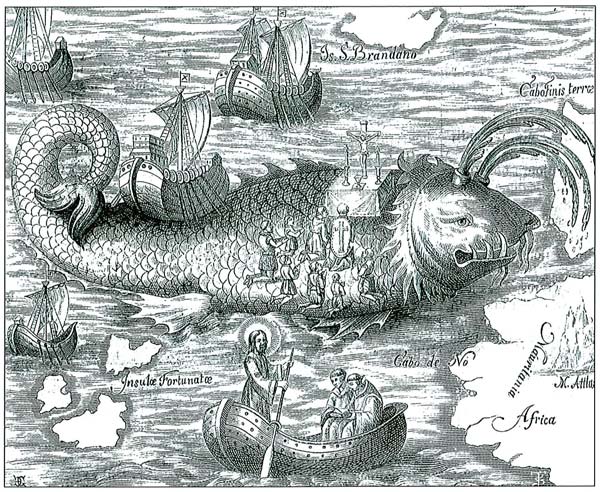

San Brandán, junto con sus místicos marineros, visita muchas islas: la isla de los pájaros, la isla del infierno, la que se reduce a un escollo aislado en el mar sobre el que se halla encadenado Judas, y la isla ficticia que ya había engañado a Simbad, sobre la que se posa la nave de Brandán. Pero cuando al día siguiente los tripulantes encienden el fuego y ven que la isla se irrita, descubren que no es una isla sino un terrible monstruo marino llamado Jasconius.

Jasconius confundido con una isla, grabado, 1621.

Sin embargo, la isla que más ha excitado la fantasía de la posteridad es la isla de los Bienaventurados, a la que llegan nuestros navegantes tras siete años de peripecias,[7] lugar de gran delicia y amenidad.

La isla de los Bienaventurados forzosamente había de suscitar un deseo incontenible, de modo que durante toda la Edad Media, e incluso en el Renacimiento, se creía firmemente en su existencia. Aparece en los mapas, como en el mapamundi de Erbsdorf, y en un mapa de Toscanelli realizado para el rey de Portugal. A veces se sitúa en la latitud de Irlanda, en los mapas más modernos se coloca más al sur, a la altura de las Canarias, o islas Afortunadas, y a menudo las islas Afortunadas se confunden con la isla llamada de San Brandán; otras veces esta se identifica con el grupo de las Madeira, e incluso con otra isla inexistente como la mítica Antilia, tal como aparece en el Arte del navegar de Pedro de Medina, del siglo XVI. En el globo de Behaim, de 1492, la isla estaba situada bastante más hacia Occidente y cerca del ecuador. Y ya se le había asignado el nombre de isla Perdida, Ínsula Perdita.

En Imago mundi, Honorio de Autun la describió como la más amena de las islas: «Hay en el océano una isla llamada Perdita, la más hermosa que hay en la tierra por su amenidad y fertilidad, y desconocida para los humanos. Y cuando se encuentra por casualidad, luego ya no se vuelve a encontrar, y por eso se llama Perdida». En el siglo XIV, Pierre Bersuire habla en los mismos términos de las islas Afortunadas, llamadas así «porque solo se encuentran por casualidad y fortuna, pero si luego se quieren volver a encontrar, ya no se encuentran».

La isla Perdida y nunca más hallada fue buscada por muchos, sobre todo después de que el descubrimiento del cabo de Buena Esperanza y de América encendiera en los ánimos la fiebre de las exploraciones; y alguien pretendió haber identificado al menos la posición, de modo que, cuando el 4 de junio de 1519, Manuel de Portugal, con el Tratado de Évora, renunció en favor de España a todos sus derechos sobre las islas Canarias, la isla Perdida o Escondida fue incluida expresamente en dicha renuncia. En 1569, Gerardo Mercator todavía la señalaba en su mapa.

En el mundo contemporáneo Guido Gozzano ha expresado la nostalgia por la isla no hallada.[8]

EL PARAÍSO EN EL NUEVO MUNDO. Por una convención ya asentada, el final de la Edad Media se hace coincidir con el descubrimiento de América en 1492 y, por tanto, Colón es considerado el primer hombre del mundo moderno. Es más, una creencia popular inamovible asegura que fue el primero en sostener, en contra de la hostilidad general, que la Tierra era redonda. Se trata de una tontería porque, como hemos visto en el primer capítulo, los griegos ya sabían que la Tierra era esférica y la cultura medieval de hecho lo aceptaba sin problema (al menos en los círculos doctos). Colón creía, como todos, que la Tierra era redonda y, como todos en su época, creía que estaba inmóvil en el centro del universo, ya que la hipótesis heliocéntrica de Copérnico se publicaría en De revolutionibus orbium coelestium más de cincuenta años después del descubrimiento de América. Sin embargo, los cálculos de Colón sobre las dimensiones de la Tierra eran erróneos, y tenían razón los adversarios de él que pensaban que la distancia entre España y las primeras prolongaciones de aquel Levante, al que Colón pretendía llegar por Poniente, era tan amplia que no podía ser superada (pues ni ellos ni Colón suponían que en aquel espacio de mar se hallaba el continente americano).

En realidad, el primer protagonista de la modernidad era uno de los últimos personajes de la Edad Media, sin duda inclinado a interpretar literalmente las Escrituras. Una de las ideas fijas del genovés en su empeño por alcanzar lo que él consideraba Extremo Oriente era encontrar el Paraíso terrenal.

Un libro que le había influido profundamente era la Imago mundi, del cardenal Pierre d’Ailly (todavía se conserva la copia personal del genovés con sus anotaciones manuscritas al margen), donde se repetían todos los lugares comunes sobre el jardín del Edén. En varias ocasiones, en sus relaciones de viaje, Colón cree identificar con la tierra prometida territorios cubiertos de bosques ricos en frutas y habitados por pájaros multicolores. No solo eso sino que, convencido de que esa tierra se encuentra sobre una elevación capaz de alcanzar el cielo, comunica a los reyes de España la sorprendente hipótesis de que la tierra no es completamente redonda, sino que en la parte que ha descubierto se alarga en forma de pera.

Después de Colón, la hipótesis del Paraíso terrenal en territorio americano la recupera Antonio de León Pinelo (1556), en El paraíso en el Nuevo Mundo. El descubrimiento del Nuevo Mundo dio lugar a una amplia discusión sobre los orígenes del pueblo americano, y muchos defendían la tesis de una emigración de los descendientes de Noé. Pinelo, sin embargo, no sostenía que los amerindios procedieran del Mediterráneo, sino al contrario: esos pueblos vivían en el continente antes del Diluvio y era allí donde Noé había construido el arca que, concebida como una galera de 28.125 toneladas, pudo superar el Océano y llegar a Armenia hasta posarse sobre el monte Ararat. El viaje habría durado de noviembre de 1625 a noviembre de 1626 (fechas calculadas desde la creación del mundo), partiendo de la cordillera de los Andes, penetrando en el continente asiático por la parte de China y, luego, por el Ganges hasta Armenia, en un recorrido de 3.605 leguas. De todo eso había que concluir que el Paraíso terrenal estaba situado en el Nuevo Mundo, y Pinelo demostraba que los cuatro ríos que brotan del Paraíso terrenal no eran los mencionados por la Biblia, sino el Río de la Plata, el río Amazonas, el Orinoco y el Magdalena.

Sin embargo, lo cierto es que a partir de ese momento parece que nadie busca ya el Paraíso terrenal en el nuevo continente. Vespucio, más prudente que Colón, se limitó a observar que una determinada tierra fecundísima «parecía» el Paraíso terrenal, sin comprometerse más.

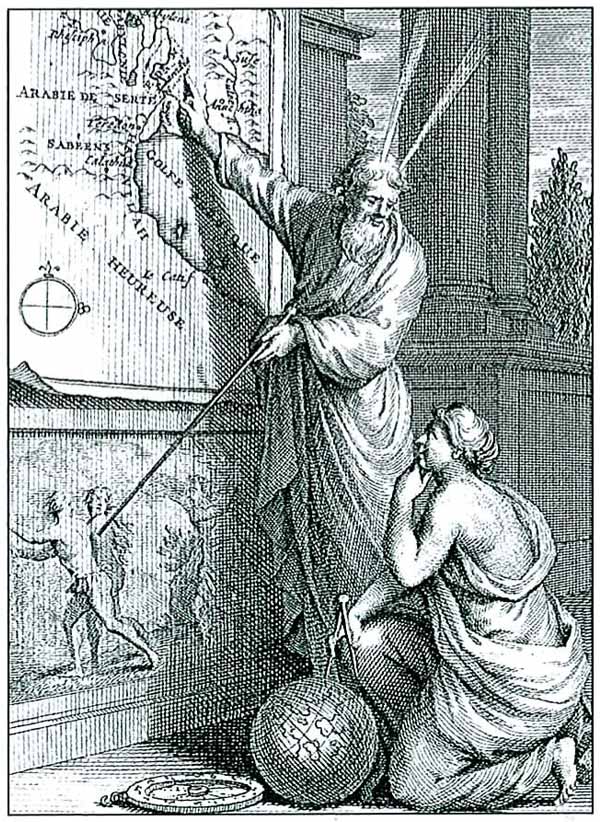

EL PARAÍSO EN PALESTINA. En una época posterior se buscó el Paraíso entre África y Asia. Pierre-Daniel Huet, en el Tratado sobre la situación del Paraíso terrenal (1691), tomó en consideración, aunque con cierto escepticismo, todas las hipótesis, incluida alguna bastante estrafalaria, como la que pretendía que el Edén se hallaba en la ciudad de Hédin, en Artois, a causa de la similitud Hédin-Edén. Pero se inclina definitivamente por Mesopotamia, en concreto por la orilla oriental del río Tigris, y acompaña su libro de un mapa muy detallado de los distintos lugares.

Frontispicio de Pierre-Daniel Huet Tratado sobre la situación del Paraíso terrenal, París, 1691.

Dom Calmet (1706), en su comentario a los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, situaba el paraíso en Armenia.

No obstante, la tesis más fascinante era la que ubicaba el Edén en la única y auténtica tierra prometida, esto es, en Palestina. Por ejemplo, Isaac de la Peyrère (1665), en Preadamitae, tras haber calculado que las cronologías orientales situaban el origen del mundo en una fecha muy anterior a la que indicaba la Biblia, sacó la conclusión de que la creación de Adán, y luego la venida de Jesucristo, solo habían afectado al área mediooriental, mientras que en otras tierras las cosas habían transcurrido de modo muy distinto y con muchos milenios de antelación. Por consiguiente, no tenía sentido situar el Paraíso terrenal en tierras lejanas donde las gentes estaban ocupadas en otros asuntos, y había que limitarse a considerar la zona comprendida entre Egipto y el Éufrates.

Pero si situar el Edén en zonas no visitadas podía permitir considerarlo extensísimo, si surgía en la zona Oriente Próximo, ¿cómo podía ser de dimensiones tan reducidas, comprimido entre el desierto y el mar? Si Adán no hubiera pecado, el Edén habría debido albergar a toda la humanidad futura y, dado que el Señor había ordenado a los primeros hombres que se multiplicasen, cuando el número de descendientes de Adán hubiera crecido de manera desmesurada, ¿dónde vivirían? ¿Habrían sido expulsados del Edén? Problemas no menores que ocuparon páginas y páginas de discusiones sobre los textos sagrados.

Más tarde, y como prueba de la fuerza del mito, el Edén reaparecería en África, hasta el punto que Scafi (2006) en su monumental historia de Il paradiso in terra nos recuerda que incluso el doctor Livingstone (en pleno siglo XX), cuando fue en busca de las fuentes del Nilo, más misionero que explorador, estaba convencido de que, si las identificaba, encontraría también el lugar del Paraíso terrenal.

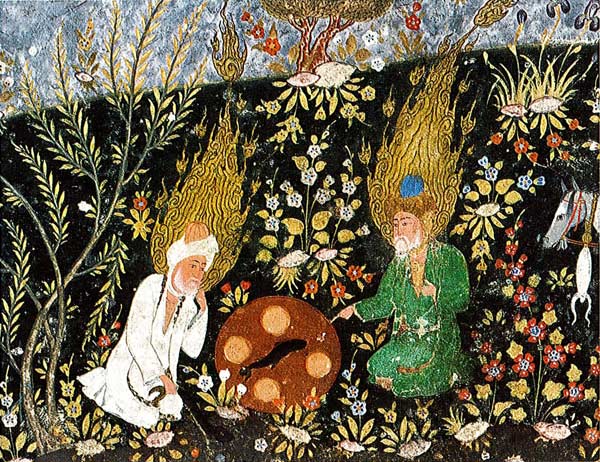

Khizr e Ilyas (Elías) junto a la fuente de la vida, de Murshid al-Shirazi, folio sacado de Nizami, Khamsa, 1548, Washington, Smithsonian Libraries.

EL DORADO. Como Oriente Próximo no se mostraba muy pródigo en riquezas naturales, el deseo de una tierra mejor que esta en la que estamos condenados a vivir empujaba a utopistas, exploradores y aventureros hacia el Nuevo Mundo. Así comienza otro mito, el mito de un Edén laico, El Dorado.

Recordemos que los habitantes de muchos paraísos terrenales vivían eternamente o al menos largo tiempo, y en numerosos relatos se mencionaba una fuente de la eterna juventud. Ya Heródoto habló de una fuente subterránea en Etiopía (se creía que los etíopes y los habitantes de África central eran por lo general muy longevos), pero las leyendas posteriores hablan de una fuente que se hallaba en el jardín del Edén, que no solo curaba las enfermedades sino que rejuvenecía al que se bañara en ella. En la Novela de Alejandro se habla del Agua de la Vida, una mítica fuente que solo se puede hallar tras haber superado las «Tierras oscuras» de Abjasia, y también se interesaron por las vicisitudes de Alejandro algunas fuentes árabes.

La fuente del milagro aparece citada en numerosas leyendas chinas y en un cuento popular coreano la descubren por casualidad dos pobres campesinos: beben un sorbo de dicha fuente e inmediatamente recobran la juventud. Este mito sobrevivió durante toda la Edad Media y luego pasó a América. En aquel continente, se presenta como misionero de la fuente de la eterna juventud Juan Ponce de León, que viajaba en las naves que, con Cristóbal Colón, llegaron a la isla de la Española (la actual Haití). Allí los indios le hablaron de que en una isla existía una fuente capaz de restituir la juventud. Pero la situación de la isla era incierta y abarcaba desde la costa septentrional de América del Sur hasta Florida, pasando por el Caribe. Entre 1512 y 1513, Ponce de León estuvo navegando en vano por todos estos lugares, y lo siguió haciendo hasta 1521, cuando fue herido por una flecha de los indios en las costas de Florida y murió después en Cuba a causa de una infección.

Sin embargo, el mito de la fuente no se extinguió con Ponce de León, y el inglés Walter Raleigh (1596) emprendió varias campañas de exploración con objeto de identificar este El Dorado.

Cuando la búsqueda de El Dorado ya no atraía a nadie, el tema reapareció en clave irónica, como una crítica a nuestro mundo, en el Cándido de Voltaire.

La ubicación de la fuente da pie a muchas fantasías acerca del hortus conclusus, ya que el Edén se cerró tras la expulsión de Adán, pero seguía estando lleno de delicias. Y encontramos ecos del mito edénico, transformado ya en fábula pagana, sensual y diabólica, en la descripción del jardín donde la maga Armida, en la Jerusalén liberada de Tasso, tiene prisionero a Reinaldo envolviéndolo en sus lazos amorosos.

Pero estamos entrando en el terreno de los lugares ficticios novelescos, de los que hablaremos en el último capítulo.

Nicolas Poussin, La primavera o el Paraíso terrenal, 1660-1664, París, Louvre.

EN EL PRINCIPIO

GÉNESIS 2-3

Entonces Yahvéh-Dios formó al hombre del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida y fue el hombre ser viviente. Plantó Yahvéh-Dios un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre a quien había formado. Y Yahvéh-Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles gratos a la vista y de frutos sabrosos; y también el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol de la ciencia del bien y del mal.

Salía de Edén un río para regar el jardín y de allí se dividía en cuatro brazos. El nombre del primero es Pisón; es el que rodea toda la tierra de Javilá, donde hay oro. El oro de aquella tierra es fino. Allí se encuentran bedelio y ónice. El segundo río se llama Guijón, y es el que rodea toda la tierra de Kus. El nombre del tercer río es Tigris, que corre al oriente de Assur. El cuarto río es el Éufrates.

Tomó, pues, Yahvéh-Dios al hombre y lo instaló en el jardín de Edén; para que lo cultivara y guardara. […] Y le arrojó Yahvéh-Dios del jardín de Edén, para que labrara la tierra de donde fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y apostó al oriente del jardín de Edén querubines: llameantes espadas, para guardar el camino del árbol de la vida.

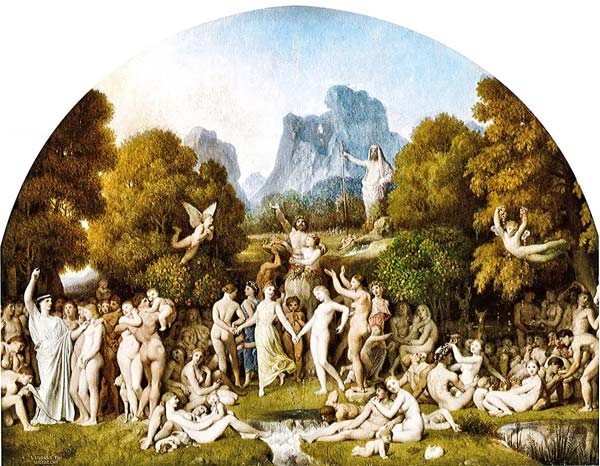

Jean-Auguste-Dominique Ingres, La edad de oro, 1862, Cambridge, Fogg Art Museum.

LA EDAD DE ORO

HESÍODO (siglo VII a. C.)

Los trabajos y los días, vv. 109-126

Primero una dorada generación de hombres mortales crearon los inmortales, habitantes de las mansiones olímpicas: era en tiempos de Cronos, cuando este reinaba en el cielo. Los hombres vivían igual que dioses, con el corazón libre de cuidados, a salvo de penas y aflicción; la mísera vejez no les oprimía, sino que, con pies y manos llenos de vigor, se gozaban en los festines, exentos de todos los males: y morían como vencidos por el sueño. Todos los bienes estaban a su alcance, la fértil tierra, por sí sola, producía ricos y abundantes frutos y ellos, contentos y tranquilos, gozaban de sus bienes sin tasa. Una vez que la tierra cubrió sus cuerpos, se convirtieron en espíritus venerables, sobre la tierra, buenos, protectores de los males, guardianes de los mortales hombres; y vigilan las sentencias y los perversos actos: vestidos de bruma se extienden por toda la tierra, distribuidores de riqueza: esa es la dignidad real que recibieron.

Escena de los Campos Elíseos, en homenaje a la pequeña difunta Octavia Paolina. Fresco sobre yeso procedente del hipogeo de los Octavios, Roma-Octavia. Detalle con Hermes Psicopompo, la pequeña difunta y muchachos que cogen rosas, siglo III d. C., Roma, Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo alle Terme.

LOS CAMPOS ELÍSEOS

VIRGILIO (siglo I a. C.)

Eneida, VI, 634-648

Había dicho y a la par marchando por oscuros caminos cubren

la distancia que les separa y a la puerta se aproximan.

Gana Eneas la entrada y asperja su cuerpo

con agua fresca y cuelga la rama del umbral frontero.

Por fin, esto cumplido, realizada la ofrenda a la diosa,

llegaron a los lugares gozosos y a las amenas praderas

de los bosques bienaventurados y a las felices sedes.

Aquí un aire anchuroso los campos viste de luz

purpúrea, y su propio sol y sus astros conocen.

Unos ponen a punto sus músculos en palestras de hierba,

compiten jugando y pelean en la rubia arena;

otros marcan el baile con los pies y recitan poemas.

Allí también el sacerdote tracio de larga vestidura

se acompaña con los siete tonos de los sonidos

y ya los pulsa con los dedos, ya con el plectro marfileño.

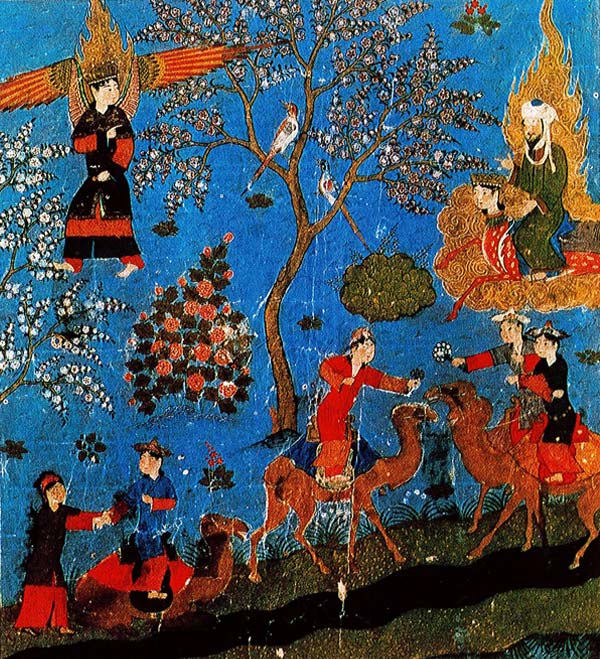

Mahoma visita el Paraíso terrenal, del manuscrito persa Miraj Nama, siglo XV, París, Bibliothèque Nationale de France.

EL PARAÍSO DEL CORÁN

Corán, XLVII, 15

La descripción del jardín que fue prometido a los temerosos de Dios es así: habrá ríos de agua incorruptible, y ríos de leche de sabor inmutable, y ríos de vino delicioso para quien lo bebe, y ríos de miel purísima. Y allí gozarán de todos los frutos, y también del perdón del señor.

EL PARAÍSO DE AGUSTÍN

SAN AGUSTÍN (354-430 d. C.)

Interpretación literal del Génesis, 8

Sé bien que muchos autores han escrito mucho a propósito del Paraíso: sin embargo, tres son las opiniones más comunes sobre este tema. La primera es la de aquellos que quieren entender el «Paraíso» únicamente en sentido literal; la segunda es la de aquellos que lo entienden únicamente en sentido alegórico; la tercera es la de aquellos que entienden el «Paraíso» en ambos sentidos: esto es, a veces en sentido literal, a veces en sentido alegórico. En resumen, confieso que a mí me gusta la tercera opinión. […] Por consiguiente, habrá que pensar incluso que el Paraíso donde Dios puso al hombre no es más que una localidad, es decir, un lugar donde pudiese vivir un hombre terrenal. […]

Hablando de estos ríos, ¿por qué debería esforzarme más en confirmar que son ríos auténticos y no expresiones figuradas, como si no fueran realidades sino solo nombres que significan cualquier otra realidad, dado que son bastante notorios en los países por los que transcurren, y son conocidos por casi todos los pueblos? Incluso puede constatarse que estos ríos existen de verdad: a dos de ellos la Antigüedad les cambió el nombre, como [sucedió] con el río que ahora se llama Tíber y antes se llamaba Albula; el Geón es en realidad el mismo río que ahora se llama Nilo; se llamaba Fisón el que ahora se llama Ganges; los otros dos, el Tigris y el Éufrates, en cambio, han conservado su nombre. […]

EL PARAÍSO DE ISIDORO

ISIDORO DE SEVILLA (560-636 d. C.)

Etimologías, XIV

El Paraíso es un lugar que se encuentra en la parte oriental de Asia. Su nombre es de origen griego y se traduce en latín por hortus, que significa «jardín»: en hebreo es llamado Edén, que en nuestra lengua significa «delicias». Si unimos ambos nombres, obtendremos jardín de las Delicias. De hecho, el Paraíso abunda en todo género de plantas y árboles frutales, entre los que se encuentra también el Árbol de la Vida; no hace frío ni calor en él, sino que el clima siempre es templado.

Una fuente que brota de su centro riega todo el bosque, para dividirse luego y dar origen a cuatro ríos. Después del pecado, al ser humano le fue prohibido el acceso a este lugar; la entrada se halla completamente cerrada por una espada ardiente, o sea, que está cercada por un muro de fuego tan alto que las llamas casi alcanzan el cielo. También sobre la espada incandescente montan guardia unos querubines, que son los centinelas angelicales; las llamas alejan a los seres humanos y los ángeles buenos alejan a los ángeles malos, porque la entrada en el Paraíso está cerrada tanto a la carne como al espíritu de transgresión.