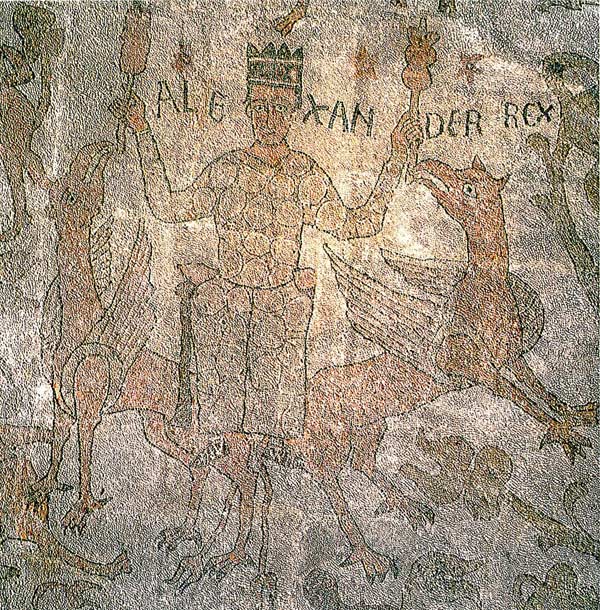

Alejandro Magno a lomos de dos grifos, mosaico, 1163-1166, Otranto, catedral (nave central).

Esto explica por qué la descripción de estas criaturas se prolongó a lo largo de los siglos medievales en los distintos bestiarios, lapidarios y herbarios, y en las «enciclopedias» concebidas sobre el modelo de Plinio, desde el Liber monstruorum de diversis generibus (siglo VIII) o del De rerum naturis de Rabano Mauro (siglo IX) hasta las grandes compilaciones de los siglos XII y XIII, como por ejemplo el Imago mundi de Honorio de Autun, el De natura rerum de Tomás de Cantimpré, el De naturis rerum de Alejandro Neckham, el De proprietatibus rerum de Bartolomé Ánglico, el Speculum majus de Vincent de Beauvais, hasta el Libro del tesoro de Brunetto Latini. Para los medievales, convencidos de que el mundo era un gran libro escrito por el dedo de Dios, en el que toda criatura viviente, animal o vegetal, así como toda piedra, era portadora de un significado superior, era necesario poblar el universo de seres dotados de las más dispares propiedades para poder entrever a través de estas características un significado alegórico. En el siglo XII Alain de Lille advertía de que «Toda criatura del universo, ya sea un libro o una pintura, es para nosotros como un espejo (de nuestra vida, de nuestra muerte, de nuestra condición, de nuestra suerte) fiel estandarte» (Rhytmus alter).

Alejandro Magno a lomos de dos grifos, mosaico, 1163-1166, Otranto, catedral (nave central).

Por otra parte, las nociones de Oriente y de la India eran muy vagas, porque por un lado se llegaba al extremo oriental de Asia, donde los mapas situaban el Paraíso terrenal (véase el capítulo que le dedico) y, por el otro, uno de los primeros textos sobre los mirabilia (escrito tal vez en griego en el siglo VI y traducido luego al latín en el siglo VII), conocido como Carta al emperador Adriano o De rebus in Oriente mirabilibus, o Las maravillas de la India, habla de un viaje realizado por tierras de Persia, Armenia, Mesopotamia, Arabia y Egipto. Y véase más adelante con qué facilidad la leyenda desplaza el reino del Preste Juan de Extremo Oriente a Etiopía.

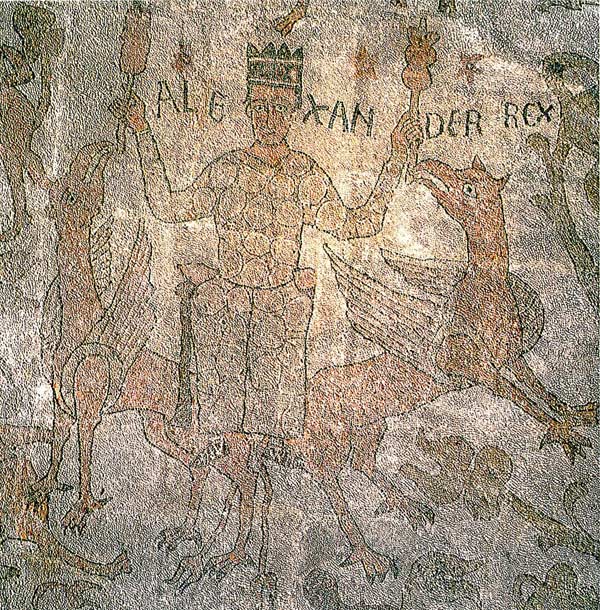

El Preste Juan de Hartmann Schedel, La crónica de Nuremberg, 1493.

EL REINO DEL PRESTE JUAN. Cuenta la Chronica de Otón de Frisinga, que en 1145, con ocasión de una visita al papa Eugenio III durante una embajada armenia, Hugo, obispo de Gabala, le habló de Juan, rex et sacerdos cristiano nestoriano, descendiente de los Magos, incitándole a convocar una Segunda Cruzada contra los infieles.

En 1165 empezó a circular la que se denominaría Carta del Preste Juan, escrita por el preste a Manuel Commeno, emperador de Bizancio. Pero la carta llegó también a manos del papa Alejandro III y de Federico Barbarroja; y no hay duda de que impresionó a sus destinatarios, puesto que el papa Alejandro III envió, en 1177 y por mediación de su médico Felipe, una misiva al mítico monarca exhortándole a abandonar la herejía nestoriana y a someterse a la Iglesia de Roma. Poco se sabe de este Felipe —ni si llegó hasta el preste, ni si obtuvo respuesta por parte de este—, pero el episodio revela el interés que podía tener la carta, tanto en el plano político como en el religioso.

La carta contaba que en el lejano Oriente, más allá de las regiones ocupadas por los musulmanes, más allá de las tierras que los cruzados habían intentado arrebatar al dominio de los infieles, pero que habían tornado a ese dominio, florecía un reino cristiano, gobernado por un fabuloso Presbyter Johannes, rex potentia et virtute dei et domini nostri Iesu Christi.

Si existía un reino cristiano más allá de las tierras controladas por los musulmanes, cabía pensar en una reunificación entre la Iglesia romana de Occidente y el lejano Oriente, y se legitimaban todas las empresas de expansión y de exploración. Por tanto, traducida y parafraseada varias veces en el transcurso de los siglos siguientes, y en distintas lenguas y versiones, la carta tuvo una importancia decisiva para la expansión del Occidente cristiano. En 1221, en una carta de Jacobo de Vitry al papa Honorio III, se menciona al Preste Juan como un aliado casi mesiánico capaz de dar un vuelco a la situación militar a favor de los cruzados, mientras que en el transcurso de la Séptima Cruzada Luis IX (según la Historia de san Luis de Joinville) lo considera más bien un posible adversario en espera de aliarse con los tártaros. Todavía en el siglo XVI en Bolonia, en la época de la coronación de Carlos V, se hablaba de Juan como posible aliado para la reconquista del Santo Sepulcro.

La leyenda del Preste Juan es retomada continuamente por quien cita la carta sin preguntarse por su veracidad. Del reino del preste habla John Mandeville (que escribe Viajes, o Tratado de las cosas más maravillosas y notables que se encuentran en el mundo). Este autor jamás salió de su casa, y escribía casi sesenta años después de que Marco Polo hubiera llegado a Catay. Para Mandeville, hablar de geografía equivalía aún a hablar de seres que deben existir, no que existen, aunque de algunas páginas suyas cabe deducir que entre sus fuentes se encontraban también las páginas del testigo ocular Marco Polo. No es que Mandeville diga siempre y solo falsedades; por ejemplo, habla del camaleón como de un animal que cambia de color, pero añade que es parecido a una cabra.

Ahora bien, es interesante comparar la Sumatra, la China meridional y la India de Mandeville con las de Marco Polo. Hay un núcleo que se mantiene en gran parte idéntico, salvo que Mandeville todavía puebla esos lugares de animales y monstruos humanoides que ha encontrado en libros anteriores.

Hacia mediados del siglo XIV, el reino del Preste Juan se desplazaría de un Oriente impreciso hacia África, y no hay duda de que la utopía del reino de Juan alentó la exploración y la conquista del continente. Finalmente, los portugueses creyeron identificar el reino del preste con Etiopía, que de hecho era un imperio cristiano, aunque menos rico y fabuloso que el descrito en la famosa carta. Véase, por ejemplo, la relación de Francisco Álvares (Verdadeira informação das terras do Preste João das Indias), que entre 1520 y 1526 estuvo en Etiopía como miembro de una embajada portuguesa.

¿Cómo nace y qué perseguía la carta del Preste Juan? Tal vez era un documento de propaganda antibizantina producido en los scriptoria de Federico I (teniendo en cuenta que utiliza expresiones bastante despreciativas referidas al emperador de Oriente), o uno de los ejercicios retóricos tan del gusto de los doctos de la época, a los que poco importaba si lo que daban por verdadero lo era en realidad. No obstante, el problema no es tanto el origen de la carta como su recepción. A través de una fantasía geográfica, se fue reforzando un proyecto político. Dicho de otro modo, la fantasía evocada por algún escriba imaginativo sirvió de excusa para la expansión del mundo cristiano hacia África y Asia, amistoso apoyo de la carga del hombre blanco. Lo que contribuyó a su fortuna fue la descripción de una tierra habitada por toda clase de seres monstruosos, rica en materias preciosas, espléndidos palacios y otros prodigios, de los que pueden dar una idea los fragmentos que publicamos en la antología. Quienquiera que hubiera escrito la carta conocía toda la literatura antigua sobre las maravillas de Oriente y supo explotar con habilidad retórica y narrativa una tradición legendaria que tenía más de mil quinientos años de vida. Pero sobre todo escribía para un público que sentía especial fascinación por Oriente debido a las riquezas inauditas que albergaba, espejismo de abundancia a los ojos de un mundo dominado en gran parte por la pobreza.[5]

¿Era completamente falsa la carta del Preste Juan? Sin duda era un compendio de todos los estereotipos sobre el fabuloso Oriente, aunque algo de verdad decía sobre la existencia no de un reino, pero sí de muchas comunidades cristianas entre Oriente Próximo y Asia. Eran las comunidades nestorianas. Los nestorianos seguían la doctrina de Nestorio, patriarca de Constantinopla (c. 381-451), que sostenía que en Jesucristo coexistían dos personas distintas, el hombre y el Dios, y que María solo era la madre de la persona humana, negándole así el título de madre de Dios. La doctrina fue condenada por herética, pero la Iglesia nestoriana tuvo una gran difusión en Asia, desde Persia hasta Malabar y China.

Como veremos, cuando los grandes viajeros medievales llegaran hasta Mongolia y Catay, en el transcurso de su viaje oirían hablar a los pueblos locales de un Preste Juan. Ciertamente, aquellos pueblos lejanos no habían leído la carta del preste, pero sin duda la leyenda del Preste Juan circulaba al menos entre las comunidades nestorianas que, en apoyo de su identidad, alardeaban de esa descendencia como título de nobleza, para expresar su orgullo de cristianos en tierra pagana.

El último elemento de fascinación de la carta era que Juan se proclamaba rex et sacerdos, rey y sacerdote. La fusión de realeza y sacerdocio es fundamental en la tradición judeocristiana, que se remonta a la figura de Mequisedec, rey de Salem y sacerdote del Altísimo, a quien el propio Abraham rinde homenaje. Melquisedec aparece en primer lugar en el Génesis 14,17-20: «Cuando volvía, después de derrotar a Kedorlaómer y a los reyes coaligados con él, el rey de Sodoma le salió al encuentro al valle de Savé, que es el valle del rey. Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham diciéndole: “Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que puso a tus enemigos en tu mano. Abraham le dio el diezmo de todo”».

En cuanto Melquisedec ofrece pan y vino, inmediatamente aparece como figura de Cristo y como tal lo cita en numerosos pasajes san Pablo, quien, definiendo a Jesús como «Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec», anuncia su retorno como Rey de Reyes. Ya en nuestros tiempos, Juan Pablo II, en la audiencia general del 18 de febrero de 1987 dijo: «El nombre “Cristo” que, como sabemos, es el equivalente griego de la palabra “Mesías”, es decir, “Ungido”, además del carácter “real”, del que hemos tratado en la catequesis precedente, incluye también, según la tradición del Antiguo Testamento, el “sacerdotal”. […] Esta unidad tiene su primera expresión, como un prototipo y una anticipación, en Melquisedec, rey de Salem, misterioso contemporáneo de Abraham».

Quien escribió la carta del Preste Juan también tenía presente esta idea de una realeza sacerdotal y de un sacerdocio real, y esto explica por qué este lejano emperador era denominado Presbyter o Preste.

El viaje largo por la ruta de la seda, mapa catalán, siglo XIV, París, Bibliothèque Nationale de France.

LAS LEYENDAS Y LOS VIAJEROS. Del Preste Juan hablan también, aunque sea de una forma vaga y refiriendo noticias recogidas en su itinerario, los primeros viajeros que se dirigieron realmente hacia Oriente y redactaron una relación de su viaje.

Juan de Plano Carpini realizó su viaje en 1245 hacia el Imperio mongol (a través de Polonia y de Rusia) y en su Historia mongolorum cuenta cómo Gengis Kan envió a su hijo a conquistar la India Menor, cuyos habitantes eran sarracenos de piel oscura, llamados etíopes. Pero luego se dirigió hacia la India Mayor, donde tuvo que enfrentarse con el rey de aquellas tierras, «comúnmente llamado Preste Juan», que había fabricado fantoches de cobre con fuego en su interior, los había montado sobre caballos y había colocado a sus espaldas hombres provistos de fuelles. Cuando chocaban con el enemigo, sus hombres soplaban con los fuelles, de modo que los caballos enemigos eran abrasados por el fuego griego (V, 12).

Guillermo de Rubruk viajó a Mongolia en 1253 y a menudo se muestra un tanto escéptico respecto a las leyendas que recoge («Me han contado también que más allá de Catay hay una región donde no se envejece […] me han asegurado que es cierto, pero yo no lo creo», XXIX, 49). También oye hablar de un rey Juan nestoriano que señoreaba sobre el pueblo de Naiman, y supone que se cuentan de él «cosas que superan diez veces la verdad», porque es típico de los nestorianos (dice) inventar chismes sensacionales sin ninguna base. Admite, por último, haber pasado por sus tierras «pero nadie sabía nada de él, excepto algún nestoriano» (XVII, 2). Y probablemente a la misma tradición recurre asimismo Marco Polo, que visitó Oriente hasta China entre 1271 y 1310, y al menos en dos capítulos de sus Viajes habla del Preste Juan. No alardea, de haber entrado en su reino y refiere historias oídas durante su periplo. Al hablar de Tenduc, dice que en esta provincia situada hacia levante, sometida al dominio del Gran Kan, reinan los descendientes del Preste Juan. Y se limita a hablar de las batallas de estos descendientes. Así que el Preste Juan es para él un personaje que pertenece al pasado.

También se mostraría escéptico Odorico de Pordenone, que realizó su viaje en 1330 y en De rebus incognitis anota: «Cuando salimos de Catay yendo hacia el oeste […] navegamos cerca de un mes, y llegamos a las tierras del Preste Juan, que no son de ningún modo como de ellas se cuenta. La principal ciudad es Cossaio, y es una tierra pequeña y caótica; lo que convierte en notable a ese Preste Juan es que siempre se emparenta con el Gran Kan, y toma por mujer a una de sus hijas. Por lo que pude conocer, no era cosa de gran importancia, de modo que nos detuvimos allí poco tiempo».

Maestro de Boucicaut, El mensajero de Gengis Kan le pide al Preste Juan la mano de su hija, en Livre des merveilles, siglo XV, ms. fr. 2810, fol. 26r, París, Bibliothèque Nationale de France.

Sin embargo, la persistencia de la leyenda en las tierras asiáticas nos dice que la carta del Preste Juan, aunque fuera falsa, partía de alguna noticia exótica y era testimonio de tradiciones orientales desconocidas aún en Occidente.

Por lo demás, cabría pensar que quien en efecto había visitado aquellas tierras sobre las que antes solo se había fabulado daba testimonio fiel de lo que realmente veía y no de lo que habría deseado ver. Pero ni siquiera esos viajeros dignos de crédito lograban muchas veces sustraerse a la influencia de las leyendas que ya conocían antes de partir.

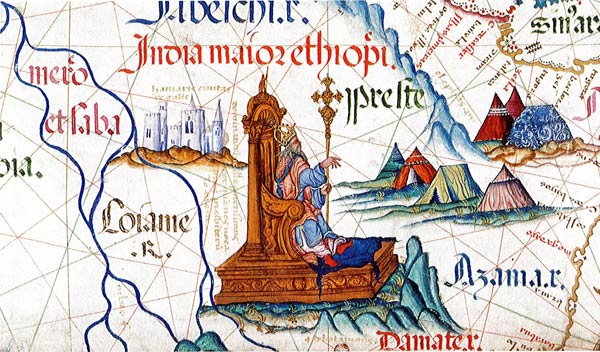

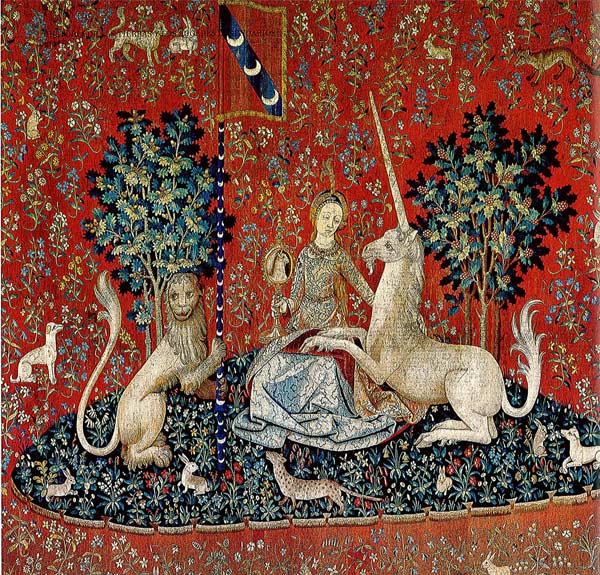

En el caso de Marco Polo se manifiesta una especie de tensión entre lo que la tradición le sugería ver y lo que en realidad ve. El caso típico es el de los unicornios, que se le aparecen en Java. La existencia de los unicornios es algo que un hombre de la Edad Media no cuestionaba, y todavía en 1567 (véase Shepard, 1930[*]) el viajero elisabetiano Edward Webbe encuentra tres animales de esa especie, en el serrallo del sultán, en la India, y hasta en El Escorial de Madrid, mientras que el misionero jesuita Lobo en el siglo XVII ve unicornios en Abisinia, y también ve un unicornio John Bell en 1713. Marco Polo sabía que, según la leyenda, el unicornio es un animal con un largo cuerno sobre la frente, blanco y dócil, y que se siente atraído por las vírgenes. En efecto, se decía que para capturarlo había que colocar a una doncella bajo un árbol; entonces el animal iría a recostar la cabeza sobre su regazo y los cazadores podrían apresarlo. Como escribió Brunetto Latini, «cuando el unicornio divisa a la muchacha, su naturaleza le incita, en cuanto la ve, a irse junto a ella, y deponer toda su fiereza».

La dama del unicornio, tapiz, 1484-1500, Musée de Cluny.

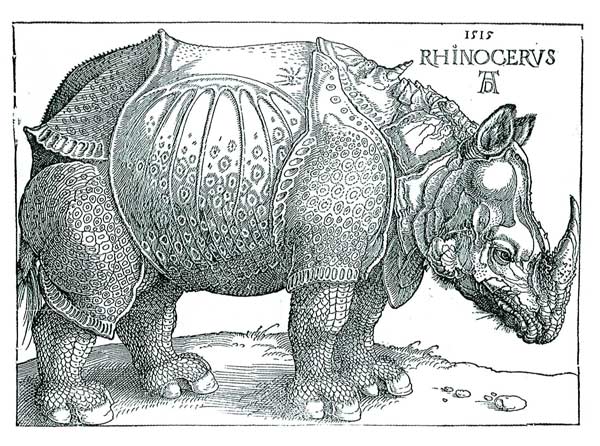

¿Podía Marco Polo no buscar unicornios? Los buscó y los encontró, porque era inducido a mirar las cosas con los ojos de la tradición. Pero una vez que miró y vio, sobre la base de la cultura pasada, reflexionó como un testimonio verídico, que sabía criticar los estereotipos del exotismo. De hecho, en sus escritos admite que los unicornios que ve son algo distintos de esos ciervos graciosos y blancos, con un cuerno en espiral, que aparecen en el escudo de la corona inglesa. Los animales que vio Marco Polo eran rinocerontes, y por eso confiesa que los unicornios tienen «pelo de búfalos y pies como elefantes», su cuerno es negro y grande, la lengua es espinosa, la cabeza se parece a la de un jabalí y, en definitiva, es «un animal muy feo. No es verdad que se dejen tomar por una doncella virgen, pues son temibles y lo contrario de lo que cuentan». Y es que en sus Viajes domina la curiosidad, pero nunca la admiración delirante, y mucho menos la confusión.

Albrecht Dürer, Rinoceronte, grabado, 1515, colección particular.

Es cierto que Marco Polo oye voces misteriosas en el desierto de Lop, pero intenten cabalgar durante semanas y semanas en el desierto.[6] Confunde los cocodrilos con serpientes provistas únicamente de patas delanteras, aunque no se puede pretender que fuese a observarlos muy de cerca. En cambio, nos habla de una forma razonable del petróleo y del carbón fósil.

A veces parece que inventa leyendas al igual que sus predecesores y sus sucesores, como cuando nos habla del almizcle, perfume exquisito que se encuentra bajo el ombligo, en un «postema» o absceso de un animal semejante a una gata. No obstante, el animal existe en realidad en Asia, y es el Moschus moschiferus, una especie de ciervo, cuyos dientes son exactamente tal como los describe Polo, y que por la dermis del abdomen, delante de la apertura prepucial, segrega un almizcle de olor muy penetrante. Y además es la versión toscana del Milione la que comenta que es semejante a «una gata», porque en el original francés se dice que es parecida a una gacela. Habla de la salamandra, si bien precisa que es un tejido hecho de amianto, no el animal del bestiario que vive y se calienta al fuego. «La salamandra es esto, lo demás son fábulas.»

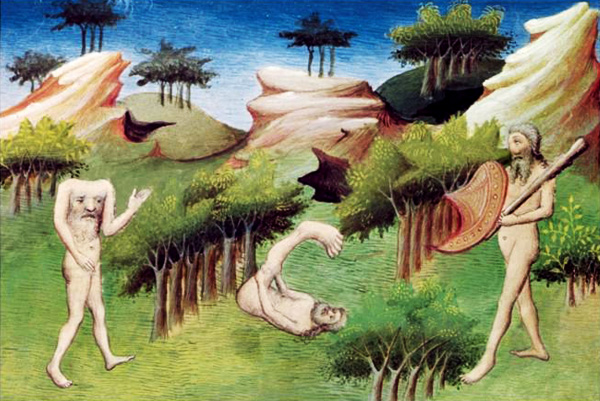

Polo trata, por tanto, de controlar su imaginación. Pero en una versión posterior del Milione, el Livre des merveilles, que se conserva en la Bibliothèque Nationale de París, cuando Polo describe el reino de Coilum, en la costa de Malabar, y habla de un pueblo que recoge la pimienta —en la versión toscana, los «mirabolani emblici» (que pertenecían a la especie de las ciruelas y se utilizaban como especias o como drogas en medicina)—, ¿cómo representa el miniaturista a los habitantes de Malabar? Uno es un blemme, es decir, uno de esos fabulosos seres sin cabeza y con la boca en el pecho, el otro es un esciápodo, que yace tumbado a la sombra de su único pie, y el tercero un monocolo. Justo lo que lector del manuscrito esperaba encontrar en aquella región. En el texto de Marco Polo esos tres monstruos no aparecen mencionados en ningún momento. Polo dice a lo sumo que los habitantes de Coilum son negros y van desnudos, que en la región abundan los leones negros, los papagayos blancos de pico bermejo y los pavos reales y, con la gran frialdad que lo caracteriza cuando habla de costumbres poco usuales para los buenos cristianos, anota que los habitantes de esa tierra tienen escaso sentido de la moralidad y se casan indistintamente con la prima, la madrastra o la viuda del hermano.

Blemmes, esciápodos, monocolos, del maestro de Boucicaut, Livre des merveilles, siglo XV, ms. fr. 2810, París, Bibliothèque Nationale de France

¿Por qué el miniaturista se permite insertar esos tres seres que no existen en el mundo de los Viajes de Polo? Porque tanto él como sus lectores seguían vinculados aún a la leyenda de los mirabilia orientales.

Por otra parte, se ha observado (véase Olschki, 1937[*]) que muchas de las descripciones que los grandes viajeros hacen de los palacios orientales parecen copiadas de las del palacio del Preste Juan. Por supuesto, en todas ellas destaca la abundancia de piedras preciosas, oro y cristal, pero la descripción que hace Marco Polo del palacio imperial corresponde a fuentes chinas en cuanto al exterior, aunque no en cuanto al interior, que probablemente el viajero solo vio de pasada y por tanto tuvo que suplir con modelos literarios que él, o su escriba Rustichello, recordaban. Odorico de Pordenone, al describir la gran sala del palacio, habla de veinticuatro columnas de oro, y en la carta del Preste Juan se mencionan cincuenta; en cambio, cuando Guillermo de Rubruk describe el palacio de Mangu Kan, habla de dos órdenes de columnas sin citar el oro. Tal vez eran de madera con algunos adornos dorados. Y así debían de ser las que habían impresionado a Odorico, lo que ocurre es que este tenía en la mente al Preste Juan.