Pier Francesco Cittadini llamado el Milanés, Ulises y Circe, siglo XVII, Bolonia, Galleria Fondoantico di Tiziana Sassoli.

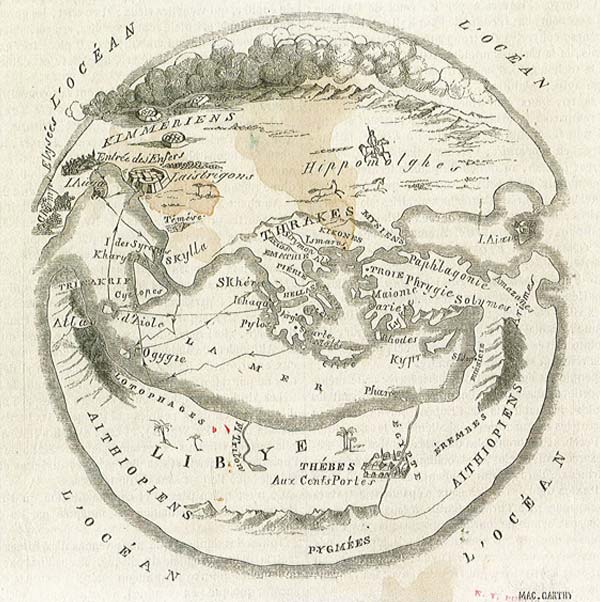

EL MUNDO DE ULISES. Reproduzcamos el periplo de Ulises, tratando de situar los lugares de sus peripecias tal como los identifica hoy una enciclopedia. Después de una estancia de siete años en la isla de Ogigia, prisionero de la ninfa Calipso, el héroe escapa y, tras superar una tempestad, llega a la isla de los feacios, Esqueria. Esta isla correspondería a Corfú, que se encuentra a poca distancia de la actual Ítaca. Allí Ulises le cuenta a Alcínoo todas sus aventuras anteriores: el desembarco en la tierra de los lotófagos, tal vez en las costas de Libia; la aventura con Polifemo, que quizá vivía en Sicilia; la estancia en la isla de Eolo; el desembarco en la tierra de los lestrigones, monstruosos caníbales que viven en las costas de Campania; la llegada a la isla de la maga Circe, en el monte Circeo en el Lacio, donde permanece un año; la llegada a la tierra de los cimerios y su visita a los infiernos; el paso junto a la isla de las sirenas en el golfo de Nápoles y luego entre Escila y Caribdis (el estrecho de Mesina) la Trinacria, donde pacían los bueyes del sol; y la salvación tras un terrible naufragio en Ogigia, en las costas marroquíes, donde permanece largo tiempo como amante y prisionero de la ninfa Calipso. Finalmente, el desembarco en la isla de los feacios y el regreso a Ítaca.

Pier Francesco Cittadini llamado el Milanés, Ulises y Circe, siglo XVII, Bolonia, Galleria Fondoantico di Tiziana Sassoli.

Arnold Böcklin, Ulises y Calipso, 1882, Basilea, Kunstmuseum.

Un periplo que podemos reconstruir sobre un mapa actual. Ahora bien, ¿fueron en realidad estos los lugares del viaje de Ulises? El turista que acercándose hoy por mar a Grecia contempla Ítaca a lo lejos experimenta una emoción «homérica». Pero la Ítaca actual ¿era realmente la de Ulises? Aunque como tal la identificó en el siglo I d. C. el geógrafo Estrabón, para muchos estudiosos modernos las descripciones homéricas no corresponden a la actual Ítaca, que es montañosa y en cambio según el poeta era llana. De modo que se ha planteado la hipótesis de que la isla de Ulises era más bien Léucade.

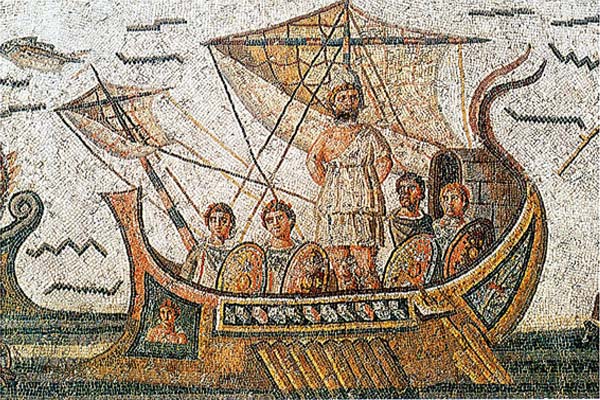

La nave con Ulises y sus compañeros, siglo III d. C., mosaico, Túnez, Museo del Bardo.

Si no se ha conseguido identificar la patria del héroe, podemos imaginar lo que ocurre con las otras tierras de las que habla el autor de la Odisea.

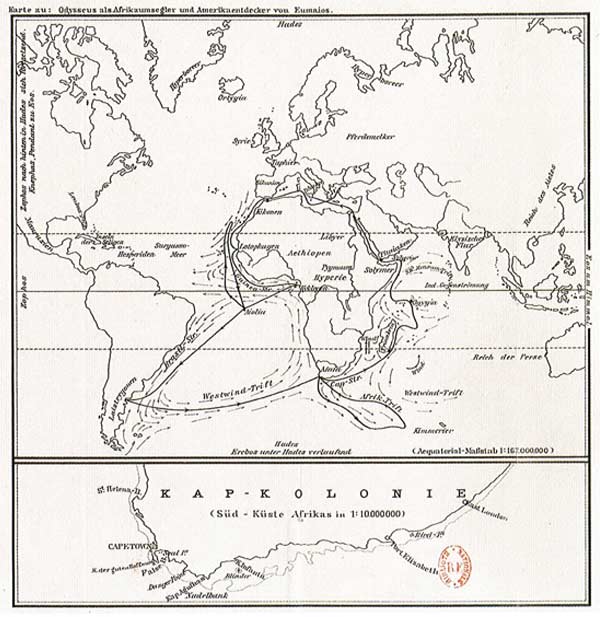

Siguiendo la reconstrucción de las ochenta teorías más extravagantes acerca del periplo de Ulises (Wolf, 1990), probablemente el primer mapa que intentó representarlo fue el que aparece en el siglo XVI en el Parergon de Ortelio. A primera vista se observa que para Ortelio el periplo es mucho más reducido y Ulises no se habría movido más allá de Sicilia (donde se encuentran los lotófagos) y la península italiana, que alberga el país de los cimerios y la isla de Calipso, por no hablar de la isla de Ogigia que de las costas marroquíes se desplaza hacia un lugar que correspondería aproximadamente al actual golfo de Tarento, lo que explicaría que un náufrago pudiera llegar a Esqueria. En este sentido, Ortelio seguía indicaciones que podían remitirse a fuentes antiguas, que situaban Ogigia en las costas de Crotone, en Calabria.

En 1667, Pierre Duval trazó un mapa en el que los lotófagos se situaban en las costas africanas. Si nos fijamos en las distintas reconstrucciones del siglo XIX, encontramos Ogigia en los Balcanes y la tierra de los cimerios y Calipso en el mar Negro. Samuel Butler (1897), además de suponer que Homero había sido una mujer, ubicaba Ítaca en Sicilia, en Trapani, y cierto pseudo Eumaius (1898) afirmaba que Ulises había circunnavegado África y descubierto América, aunque se cree que esta propuesta tenía una intención paródica.

Pseudo-Eumaios, Ulises como circunnavegador de África y descubridor de América, 1898, París, Bibliothèque Nationale de France.

La carrera por la reconstrucción de los viajes todavía continúa. Recordemos a Hans Steuerwald (1978), que desplaza a Ulises hasta Cornualles y Escocia, de modo que el vino producido en la isla de Circe sería puro whisky escocés; al sinólogo Hubert Daunicht (1971), que, al descubrir ciertas analogías entre la Odisea y algunos relatos chinos, extiende el periplo de Ulises hasta China, Japón y Corea; por no hablar de Christine Pellech (1983), que sostiene que Ulises descubrió el estrecho de Magallanes y Australia. Hace unos años, Felice Vinci (1995) desplazó todos los viajes de la Odisea de la cuenca del Mediterráneo al Báltico.

Si las teorías son realmente ochenta, podemos detenernos aquí y limitarnos a mencionar la más citada (que incluso inspiró el Ulises de Joyce, que reconstruye todo el periplo en el transcurso de un día en Dublín): se trata de la que expone en varios libros Victor Bérard, traductor francés de la Odisea, del que recordaremos al menos Les navigations d’Ulysse.

Bérard sostenía que el relato homérico se basaba en los viajes que realizaron los fenicios por el Mediterráneo, pero su reconstrucción fue criticada porque, si bien había navegado por las rutas de las que hablaba, lo había hecho en un barco moderno que no permitía saber cuánto tiempo había necesitado Ulises para desplazarse de un lugar a otro. En cualquier caso, Bérard situaba a los lotófagos en la costa tunecina, al Cíclope cerca del Vesubio, la isla de Eolo en Estrómboli, a los lestrigones al norte de Cerdeña, el país de Circe cerca del monte Circeo, Escila y Caribdis en el estrecho de Mesina, Calipso en Gibraltar y la isla de los feacios en Corfú; asimismo identificaba la isla del Sol con Sicilia e Ítaca con la isla de Thiaki en el golfo de Corinto.

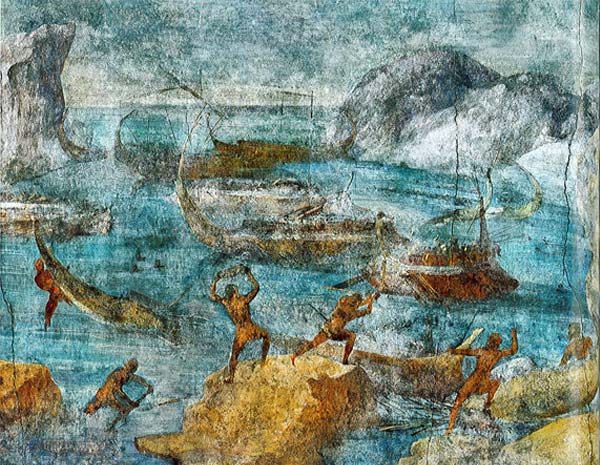

Maestro de la Asunción de la Magdalena de la Johnson Collection, Las aventuras de Ulises: la lucha con los lestrigones, siglos XIII-XIV, Nueva York, The Frances Lehman Loeb Art Center, Vassar College, Poughkeepsie.

El cambio de perspectiva más polémico se produjo con la obra de Frau (2002), que pone en cuestión, a la luz de una relectura de los textos clásicos, que para el autor de la Odisea las columnas de Hércules estuvieran en el estrecho de Gibraltar. Esta localización sería de la época helenística, en un intento de prolongar hacia Occidente aquel mundo que las expediciones de Alejandro habían prolongado hacia Oriente. En la época arcaica, la percepción del Mediterráneo navegable era mucho más restringida: toda la parte occidental estaba ocupada por los fenicios y era ignorada por los griegos, y las columnas de Hércules se identificarían con el estrecho de Sicilia, entre la isla y la costa africana. Todos los viajes de Ulises se habrían desarrollado en la parte oriental del Mediterráneo, y Cerdeña sería la legendaria Atlántida (véase el capítulo dedicado precisamente a este continente «perdido»),

Pero si para Frau el mundo de Ulises era más restringido de lo que se había creído antes, Vinci por su parte formula la hipótesis, (1995)[3] de que el periplo del navegante homérico hay que situarlo en el extremo norte. A través de una minuciosa reconstrucción de descripciones de hechos y nombres de lugar, Vinci concluye que todas las vicisitudes narradas por Homero (o quienquiera que fuese) se desarrollaron en el Báltico y en los países escandinavos. La hipótesis se basa en la teoría, varias veces enunciada, de que en la Edad del Bronce varios pueblos nórdicos habían emigrado al Egeo; estos pueblos adaptaron luego en términos mediterráneos sus antiguas leyendas.

No es objetivo de este libro averiguar cuál fue el verdadero periplo de Ulises. El poeta (o los poetas) inventó sobre la base de informaciones también legendarias. La Odisea es una bellísima leyenda, y todos los intentos de reconstruirla sobre un mapa moderno han dado lugar a otras tantas leyendas. Una de las que hemos citado tal vez es verdadera, o verosímil, pero lo que nos fascina es el hecho de que durante siglos hemos sido cautivados por un viaje que nunca se realizó. Dondequiera que viviese Calipso, son muchos los que han soñado con pasar algunos años en su dulcísima prisión.

Los lestrigones atacan las naves de Ulises, 40-30 a. C., Biblioteca Vaticana.

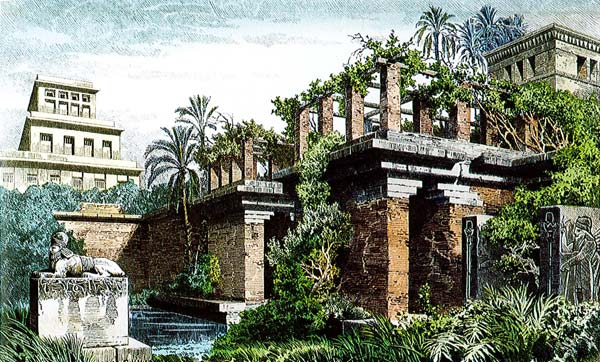

LAS SIETE MARAVILLAS. Entre los lugares legendarios del mundo antiguo, deberemos también registrar las siete maravillas del mundo: los jardines colgantes de Babilonia, donde se cuenta que la reina Semíramis recogía rosas frescas durante todo el año; el Coloso de Rodas, una enorme estatua de bronce situada en el puerto de la isla; el mausoleo de Halicarnaso; el templo de Diana en Éfeso; el faro de Alejandría en Egipto; la estatua de Zeus en Olimpia, obra de Fidias, y la pirámide de Keops en Giza. Y tenemos textos de Pausanias, de Plinio, de Valerio Máximo, de Aulo Gelio y —entre otros— incluso de Julio César, que citan y describen cada una de estas maravillas, lo que nos hace pensar que, aunque no eran tan maravillosas como pretende la tradición, existieron de verdad.

La maravilla de la que más se ha hablado ha sido el templo de Diana, ya que según la leyenda fue destruido por un incendio provocado por Eróstrato para conseguir fama eterna; el infeliz consiguió lo que pretendía, aunque la fama póstuma de la que goza es dudosa.

La única maravilla que sobrevive es la pirámide de Keops. Y, a pesar de haber sobrevivido, la Gran Pirámide es la que ha suscitado más leyendas, precisamente en tiempos modernos, y sigue suscitándolas. La pirámide auténtica existe todavía hoy y se puede visitar, pero los llamados «piramidólogos» son los que han creado la leyenda, al imaginar una especie de pirámide paralela que solo existe en la fantasía de los cazadores de misterios.

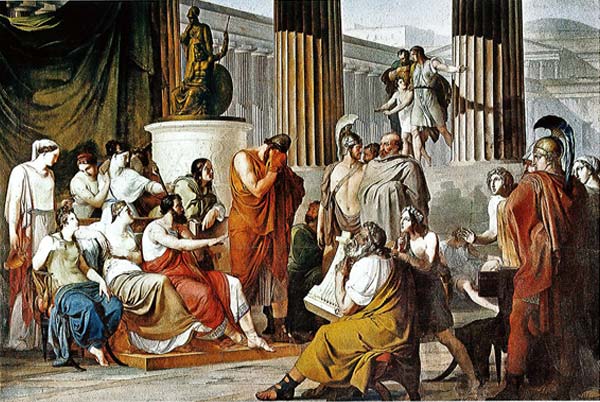

Francesco Hayez, Ulises en la corte de Alcínoo, c. 1814, Nápoles, Capodimonte.

EL PALACIO DE ALCÍNOO

HOMERO (siglo IX a. C.)

Odisea, VII, 82-133

Por su parte Odiseo llegaba ante la muy ilustre mansión de Alcínoo. Mientras se hallaba de pie ante ella con muchos vaivenes le palpitaba el corazón, hasta que alcanzó el umbral de bronce. Flotaba como el fulgor del sol o de la luna el brillo en torno a la encumbrada mansión del magnánimo Alcínoo. Porque sus muros estaban forjados en bronce a uno y otro lado, desde el portal hasta el fondo, y en torno iba corrido un friso azul oscuro. Áureos portones cerraban el paso de la bien murada casa. Jambas de plata se yerguen sobre el umbral broncíneo, de plata es también el dintel, y áureo el llamador. A uno y otro lado había además unos perros dorados que forjó Hefesto con sus ingeniosos diseños, para que custodiaran la mansión del magnánimo Alcínoo, inmortales y sin vejez para todos sus días. Dentro había a lo largo del muro asientos dispuestos acá y allá, en fila desde la entrada hasta el fondo, y estaban bien cubiertos con ropajes de bello tejido, tarea de las mujeres. Allí se sentaban los principales de los feacios, mientras comían y bebían. Allí acostumbraban a reunirse a lo largo del año.

Y unas estatuas doradas de muchachos estaban erguidas sobre bien dispuestos altares sosteniendo en sus manos encendidas antorchas que daban luz en las salas a los invitados al banquete en la noche. […]

Más allá del patio, cerca del portón, se halla un huerto de cuatro yugadas y en torno suyo se ha levantado una cerca a ambos costados. Allí han brotado grandes árboles en flor, perales, granados, y manzanos de espléndidos frutos, dulces higueras y lozanos olivos. Sus frutos nunca se pierden, y no faltan ni en invierno ni en verano, son perennes. De continuo la brisa del Céfiro produce los unos y madura los otros. La pera envejece sobre la pera, la manzana sobre la manzana, la uva en la uva y el higo sobre el higo. Allí está plantado un prolífico viñedo, del que algunos frutos tendidos en un suelo abrigado se secan al sol, mientras otros se vendimian y otros se pisan, en tanto que más allá otras vides están en flor y otras van negreando sus uvas. Allí también, en el fondo del huerto, han brotado arriates de verduras de todo tipo, en sazón todo el año. Y hay allí dos fuentes, la una vierte su agua por todo el jardín, y la otra la impulsa por el otro lado, a lo largo del umbral, en dirección a la alta casa, adonde van por agua los ciudadanos. Así de espléndidos eran, pues, en los dominios de Alcínoo, los dones de los dioses.

Jan Brueghel el Viejo, Ulises y Calipso, siglos XVI-XVII, colección particular.

ULISES NAVEGÓ CERCA DE CASA

SERGIO FRAU

Las columnas de Hércules.

Una investigación [2002]

¿Quién y cuándo puso en Gibraltar las columnas de Hércules? ¿Y realmente empezaba allí el Far West de los antiguos griegos? ¿Y los estrechos entre Malta, Sicilia y Túnez —ese cañón secreto submarino, completamente rodeado de rocas y bancos de arena al acecho, apenas cubiertos ya por el agua— son una alternativa posible? […] ¿Y si apuntas a Reggio y al estrecho de Messina? Las cosas no te irán mejor: allí te esperan, terribles, Escila y Caribdis, monstruosos guardianes. Cuanto más lees, más se puebla de temores el canal: es una de las zonas del Mediterráneo con la mayor concentración de monstruos, tragedias y naufragios que jamás se haya imaginado y descrito. ¿Son todo fantasías? […] Pues sobre monstruos, terrores y peligros, situados todos en la zona del canal de Sicilia, Homero sabe un montón. No se desmiente un ápice de los relatos que debían de llenar las veladas en los puertos del Mediterráneo de entonces. Pues bien, en tiempos de Homero, al oír estas cosas todo el mundo entendía lo mismo: el mar de Sicilia. […] Y si todos estos sabios —que, además, realmente lo saben todo sobre los griegos— tienen razón, toda aquella poderosa batahola de hijos e hijas de Océano situados allí, al otro de Gibraltar, donde no podían ser útiles a nadie, aquella batahola con toda su enmarañada secuencia, ¿para qué servían? Y, sobre todo, ¿a quién? ¿Para qué estar pensando en ríos de Marruecos, golfos del Senegal o Hespérides atlánticas si, total, allí no iban a ir? ¿Que se temblaba ante la mera idea de atravesar el canal de Otranto? […] En definitiva, ¿dónde empezaba de verdad el Océano espantoso de Homero? ¿Es posible que fuera más allá de Gibraltar? Impensable. Y, en realidad, no lo piensa nadie.

M.O. Mac Carthy, Mapa del mundo conocido por Homero, 1849, Nueva York, Public Library.

ULISES NAVEGÓ LEJOS DE CASA

FELICE VINCI

Homero en el Báltico [2008]

Al final de la última era glacial, se sucedieron en el norte de Europa diversas fases climáticas, cuyos principales rasgos distintivos, sobre todo en cuanto se refiere a la vegetación, enumeraremos brevemente a continuación:

— Preboreal reciente (8000-7000 a. C.): el clima es frío, continental; se extienden el abeto rojo, el aliso y el avellano.

— Boreal (7000-5500 a. C.): el verano es cálido, el invierno relativamente templado.

— Atlántica (5500-2000 a. C.): es más cálida que la fase boreal, el verano es cálido, el invierno templado y húmedo. Se extienden los bosques de encinas.

— Subboreal (2000-500 a. C.): el clima se torna más continental y se enfría. Se extienden el abeto y la haya.

Para nuestro estudio, nos interesan la fase «Atlántica» —correspondiente al óptimo climático posglacial, que alcanzó su punto máximo en torno a 2500 a. C. y duró hasta 2000 a. C.— y el siguiente período, más frío. Como dice la profesora Laviosa Zambotti, el óptimo climático fue la mejor época climatológica que jamás han conocido los países escandinavos y que justifica el elevado nivel que alcanzó la cultura en Escandinavia en aquella época, en torno a 2500 a. C. […] No es difícil imaginar que los habilísimos navegantes de la Edad del Bronce, aprovechando las condiciones excepcionalmente favorables ofrecidas por el pleno apogeo del óptimo climático (que, como hemos dicho, alcanzó su punto máximo en torno a la mitad del III milenio a. C.), fueran capaces de alejarse por mar a grandes distancias. […] El escenario real de la Ilíada y la Odisea es identificable no con el mar Mediterráneo, sino con el norte de Europa. Las sagas que dieron origen a los dos poemas proceden del Báltico y de Escandinavia, donde en el II milenio a. C. florecía la Edad del Bronce y donde todavía pueden identificarse muchos lugares homéricos, entre otros Troya e Ítaca: los llevaron a Grecia, al acabar el óptimo climático, los grandes navegantes que en el siglo XVI a. C. fundaron la civilización micénica: reconstruyeron en el Mediterráneo su mundo originario, donde se habían desarrollado la guerra de Troya y los otros episodios de la mitología griega, y perpetuaron de generación en generación, transmitiéndolo después a las épocas posteriores, el recuerdo de los tiempos heroicos y de las hazañas realizadas por sus antepasados en la patria perdida. Estas son, en suma síntesis, las conclusiones de nuestra investigación que, considerando el absurdo al que conduce la ubicación mediterránea de los poemas homéricos, de sus problemáticas relaciones con la geografía micénica y de su dimensión europeo-bárbara (Piggou), además del probable origen nórdico de la civilización micénica (Nilsson), parte de la información de Plutarco respecto a la ubicación septentrional de la isla de Ogigia: esta es la llave que nos ha abierto de par en par las puertas del mundo homérico y nos ha permitido comenzar una minuciosa reconstrucción, cuyos resultados prueban la validez de la tesis inicial. Esa perspectiva —a la que no le falta el requisito popperiano de la «falsabilidad»—, además de dar finalmente respuestas adecuadas a las preguntas de los antiguos, desmintiendo la vieja creencia de que «Homero es un poeta pero no un geógrafo», se integra con toda naturalidad en los recientes avances de los estudios sobre los poemas homéricos y sobre la civilización micénica, permitiendo conectarlos en una coherente visión unitaria y realizando así una síntesis que de otro modo sería imposible. La reconstrucción de los lugares homéricos es en especial significativa tanto respecto al área de Troya como a la de Ítaca —escenarios respectivamente de la Ilíada y de la Odisea— sobre las que tenemos una gran cantidad de correspondencias: ya el mero hecho de haber encontrado Duliquio, la misteriosa «isla larga» tantas veces mencionada por Homero —correctamente situada delante de un «Peloponeso» llano y de un grupo de islas congruente con las indicaciones de ambos poemas— podría constituir por sí mismo un refrendo no desdeñable a la validez de la teoría. También hemos constatado que los dos poemas se mueven libremente en ámbitos diferentes, aunque en cierto sentido complementarios: el uno, por medio del Catálogo de las naves, nos permite reconstruir de manera íntegra los asentamientos aqueos a lo largo del Báltico durante la primera Edad del Bronce; el otro, a través de las peregrinaciones de Ulises, proporciona un cuadro muy vivo y coherente de las noticias que aquellos antiguos pueblos tenían del «mundo exterior», fascinante pero también lleno de insidias, como la gran corriente del Atlántico (de la que Homero habla en dos ocasiones, con aspectos completamente distintos: amenazadora en el torbellino de Caribdis, benévola cuando ayuda al héroe a llegar a tierra y lo pone a salvo en la desembocadura del río Esqueria) y otros singulares fenómenos, como las larguísimas jornadas estivales en el país de los lestrigones, que a su vez prefiguran, más al norte aún, la dimensión ártica de la isla de Circe, donde en verano el Sol no se pone nunca y donde se observan «las danzas de la aurora». En resumen, las informaciones geográficas que pueden extraerse de todo el mundo homérico pueden incluirse en varios grandes «grupos»: el mundo de Ítaca (en las islas danesas), las aventuras de Ulises (en el Atlántico Norte), el mundo de Troya (en el sur de Finlandia) y el de los aqueos (a lo largo de las costas del Báltico). Cada uno de ellos presenta extraordinarias similitudes con los respectivos ambientes identificados en la Europa septentrional, que se corresponden con las incongruencias de la tradicional ubicación mediterránea; y para cada uno puede atestiguarse un cuadro meteorológico sistemáticamente frío, neblinoso y revuelto, acorde con el contexto nórdico. Además, las noches claras de las latitudes altas permiten resolver el problema de los dos días de lucha ininterrumpida entre aqueos y troyanos, al que se añade la conjunción con el desbordamiento del Escamandro y del Simoenta, en perfecta correspondencia con los regímenes estacionales de los ríos nórdicos.

Los jardines colgantes de Babilonia, litografía, c. 1886, colección particular.

LOS JARDINES COLGANTES DE BABILONIA

FILÓN DE BIZANCIO (siglo III a. C.)

Las siete maravillas del mundo

El llamado jardín colgante, hecho de plantas, elevadas del suelo, se trabaja en el aire, siendo una terraza suspendida el terreno donde echan las raíces las plantas. Por debajo se erigen para soportarlo columnas de piedra, y todo el espacio es ocupado por columnas historiadas. Se colocan vigas de madera de palma, dispuestas a intervalos muy pequeños. La madera de palma es la única que no se pudre; al contrario, humedecida y comprimida por grandes pesos, se curva hacia arriba; además, nutre los filamentos de las raíces sacando otras sustancias desde el exterior entre los propios intersticios. Sobre estas vigas se amontona una espesa capa de tierra, y se plantan árboles de hoja ancha de los más frecuentes en los jardines, y toda clase de flores multicolores, y, en una palabra, todo lo que alegra a la vista y al paladar con su dulzura. Se labra el lugar como un campo cualquiera y los cuidados de los renuevos se realizan como en cualquier terreno. Así los trabajos de arado se llevan a cabo por encima de las cabezas de los que pasean por las columnas de abajo, y mientras se pisa la superficie del o terreno, en los estrados inferiores cercanos a las vigas la tierra permanece inmóvil e intacta. Las conducciones de agua, procedentes de las fuentes que están más arriba, unas corren en línea recta con un chorro potente, y otras son impulsadas hacia arriba en caracol, obligadas a subir en espiral por medio de ingeniosas máquinas. Recogidas arriba en sólidos y amplios estanques, riegan todo el jardín, impregnan hasta lo hondo las raíces de las plantas y conservan húmeda la tierra. Por eso, como se puede bien imaginar, la hierba está siempre verde y las hojas de los árboles que brotan de las tiernas ramas tienen mucha humedad y resistencia. Las raíces, que nunca padecen sed, al absorber y conservar la humedad difundida por el agua y entrelazando sus espirales subterráneas, garantizan una vida sólida y duradera a las plantas. Obra exquisita, lujosa y regia, en la que todo es artificial y el trabajo de los agricultores está suspendido sobre las cabezas de quienes la contemplan.

Louis de Caullery, El Coloso de Rodas, siglo XVII, París, Louvre.

EL COLOSO DE RODAS

PLINIO (23-79 d. C.)

Historia natural, XXXIV, 41

Pero de todos los colosos el más admirado fue el del Sol, en Rodas, hecho por Chares de Lindos, discípulo de Lisipo. Esta estatua medía 70 codos [c. 32 metros] de altura. Después de sesenta y seis años, esta estatua cayó a causa de un terremoto, pero incluso caída sigue siendo un espectáculo maravilloso. Pocos pueden abarcar el pulgar con los brazos, y los dedos son más grandes que la mayoría de las estatuas enteras. El vacío de sus miembros rotos se asemeja a grandes cavernas. En el interior se ven piedras de gran dimensión, con cuyo peso el artista había estabilizado el Coloso durante su construcción. Dicen que tardaron doce años en terminarla y costó 300 talentos, que se consiguieron de la venta de las máquinas de guerra abandonadas por el rey Demetrio cuando, cansado de su larga duración, cesó en el asedio de Rodas.

En la misma ciudad hay otros colosos más pequeños que este, pero cualquier lugar donde se hallara uno solo de estos se haría famoso.

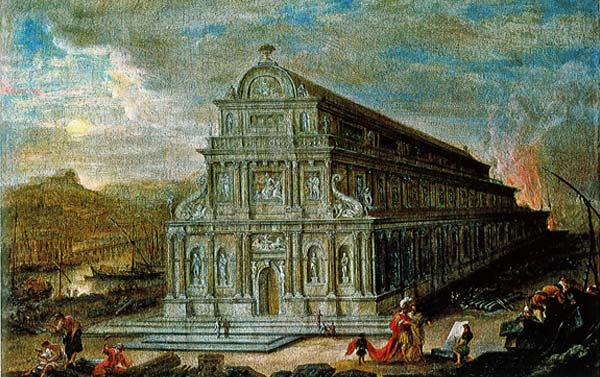

Wilhelm van Ehrenberg, El mausoleo de Halicarnaso, siglo XVII, Saint-Omer, Musée de l’Hotel Sandelin.

EL MAUSOLEO DE HALICARNASO

AULO GELIO

Noches áticas, X, 18

Se dice que Artemisia amaba a su marido Mausolo con una pasión que superó todas las historias de amor y que fue más allá de cualquier expresión de afecto humano. Mausolo fue, como cuenta Marco Tulio, rey de la región de Caria; según algunos historiadores de historia griega fue en cambio prefecto de una provincia, esto es, lo que los griegos llaman satrápes. Se dice que Mausolo, llegado al final de la vida, entre lamentos y abrazos de su mujer, fue sepultado con un magnífico funeral y Artemisia, inflamada por el dolor y por la falta del esposo, mezcló los huesos y las cenizas del difunto con perfumes, los trituró, los disolvió en agua y bebió la mezcla; dio otras muchas pruebas de la violencia de su pasión. Para perpetuar la memoria del marido erigió con un trabajo ímprobo ese sepulcro famosísimo y digno de ser recordado entre las siete maravillas del mundo. Para la dedicación de ese monumento, Artemisia convocó «agona», esto es, competiciones en las que había que celebrar las alabanzas del marido, y fijó y distribuyó vistosos premios en dinero y otras recompensas. Se dice que participaron en esos concursos personajes famosos por su ingenio y elocuencia: Teopompo, Teodectes y Nacrates; algunos incluso han escrito que el propio Isócrates había participado en la competición. En ella resultó vencedor Teopompo, que era discípulo de Isócrates.

LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE ARTEMISA EN ÉFESO

PLINIO (23-79 d. C.)

Historia natural, XXXVI

Una realización de la grandiosidad griega digna de auténtica maravilla es el templo de Artemisa que todavía existe en Éfeso, en cuya construcción estuvo implicada toda Asia durante ciento veinte años. Lo erigieron sobre un terreno pantanoso para que no tuviera que padecer los terremotos o temer grietas del suelo; por otra parte, como no se deseaba que los cimientos de un edificio tan imponente se apoyaran en un terreno resbaladizo e inestable, se cubrió este con carbones apisonados y luego con vellones de lana. La longitud del templo es de 425 pies, la anchura de 225, con 127 columnas de 60 pies de altura y ofrecidas por cada uno de los reyes (treinta y seis están esculpidas, una por Scopas). Dirigió los trabajos el arquitecto Quersifrón. La empresa más sorprendente fue conseguir alzar arquitrabes de unas dimensiones tan imponentes. Quersifrón resolvió el problema mediante canastas llenas de arena dispuestas en un plano suavemente inclinado que llegaba por encima de los capiteles de las columnas; luego vaciaba poco a poco las canastas que estaban más abajo. De este modo, la estructura se asentaba con lentitud. El problema más arduo se presentó cuando hubo que alzar el arquitrabe que estaba justo sobre la puerta: era el bloque más grande y carecía de base sobre la que apoyarse. La desesperación llevó al artista al borde del suicidio. Dicen que una noche, mientras dormía obsesionado por el problema, se le apareció la imagen de la diosa a la que estaba dedicado el templo: la diosa le exhortaba a vivir porque el arquitrabe lo había colocado ella. Al día siguiente se constató que así era: parecía que el arquitrabe se había colocado simplemente debido a su peso. En cuanto a los otros ornamentos de este templo, se requerirían varios libros para describirlos, pero no guardan ninguna relación con la exposición sobre la naturaleza.

Wilhelm van Ehrenberg, El templo de Diana en Éfeso, siglo XVII, colección particular.

EL INCENDIO DEL TEMPLO

VALERIO MÁXIMO (I a. C.-I d. C.)

Hechos y dichos memorables, VIII, 14

El anhelo de gloria puede conducir al sacrilegio. Hubo, por ejemplo, un individuo que quiso incendiar el templo de Diana en Éfeso, a fin de que la destrucción de esa obra maestra difundiese su nombre por toda la Tierra; una locura que confesó bajo tortura. Bien hicieron los habitantes de Éfeso en borrar por decreto el nombre de aquel siniestro hombre, pero Teopompo, con su excesiva elocuencia, lo mencionó en sus Historias.

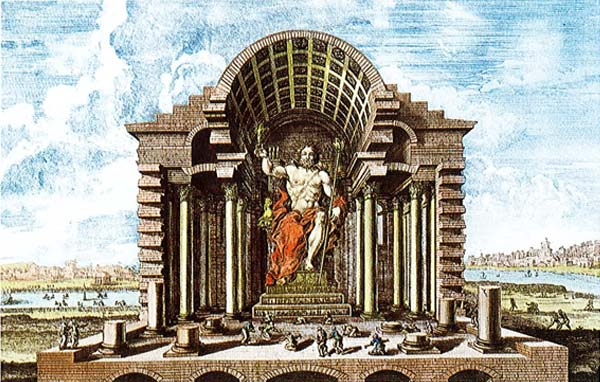

Johann Bernhard, Fischer von Erlach, La estatua de Zeus en Olimpia, grabado, 1721, colección particular.

LA ESTATUA DE ZEUS EN OLIMPIA

PAUSANIAS (siglo II d. C.)

Periégesis, V

Zeus está sentado en un trono de oro y marfil. Sobre la cabeza lleva una corona hecha a semejanza de ramas de olivo. En la mano derecha sostiene una Victoria también de marfil y de oro, con una cinta y una corona. En la izquierda sostiene un cetro adornado con toda clase de metales, rematado por un águila. Las sandalias y el manto del dios también son de oro. El manto está grabado con figuras de animales y flores de lirio.

El trono está adornado con oro y piedras preciosas, ébano y marfil, y en él aparecen representadas formas de animales y otras imágenes. En cada una de las patas del trono se representan cuatro Victorias bailando, y otras dos aparecen en la base de cada pata. En las anteriores se encuentran unos muchachos tebanos raptados por esfinges, y debajo de las esfinges Apolo y Artemisa matan con flechas a los hijos de Níobe. Entre las patas del trono hay cuatro travesaños que unen una pata con otra; la que está frente a la entrada lleva siete imágenes, la octava no se sabe cómo ha desaparecido. La representación debería ser la de las antiguas competiciones, porque en tiempos de Fidias todavía no se habían instituido las competiciones de muchachos. Dicen que el muchacho que se ciñe la cabeza con una cinta es Pantarces, un jovencito de Elis de quien se dice que fue amante de Fidias, y Pantarces venció en la lucha entre jóvenes en la octogésima sexta Olimpíada. En los otros travesaños aparecen en fila quienes combatieron con Hércules contra las Amazonas. El número de figuras en las dos caras es de veintinueve, y entre los compañeros de Hércules se alinea también Teseo.

En la parte superior del trono puso Fidias, sobre la cabeza de la estatua, por un lado las tres Gracias y, por el otro, las tres Estaciones. Estas últimas se mencionan en la épica como hijas de Zeus, y Homero en la Ilíada [V, 749 y ss.] habla de las estaciones diciendo que, como guardianas de una corte real, les está confiado el cielo.

El escabel a los pies de Zeus, que en Atenas se llama thranion, lleva leones de oro y en él está grabada en relieve la lucha de Teseo contra las Amazonas, el primer acto de valor de los atenienses contra los extranjeros. En el pedestal que sostiene el trono y a Zeus con todos sus ornamentos aparecen el Sol sobre su carruaje, Zeus y Hera, y luego Hefesto y a su lado la Gracia, todos de oro. Siguen Hermes y Hestia, y después de Hestia aparece Eros que acoge a Afrodita saliendo del mar, y Afrodita es coronada por Persuasión. Siguen los relieves de Apolo con Artemisa y Atenea, y también Hércules; finalmente, en el extremo del pedestal, aparecen Anfítrite y Poseidón, así como la Luna cabalgando al parecer sobre un caballo. Algunos han dicho que la diosa cabalga sobre un mulo, y cuentan una necia historia acerca de este.

Sé que la altura y anchura de la estatua del Zeus de Olimpia han sido medidas y transcritas, pero no alabaré a sus medidores, porque las medidas que refieren son muy inferiores a la impresión que produce la visión de la estatua. Es más, según cuenta la leyenda, el propio Zeus le habría confirmado a Fidias la maestría de su obra. Cuando la estatua estuvo terminada, Fidias rogó al dios que manifestara con un signo si la obra era de su agrado; y se cuenta que cayó súbitamente un rayo en el punto del pavimento donde hasta mi época estaba cubierto por un ánfora.

Todo el pavimento delante de la estatua estaba compuesto de losas no blancas, sino negras.