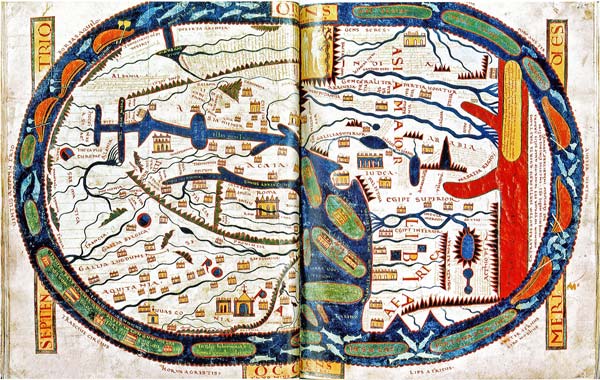

Mapamundi de San Severo, en L’Apocalisse di San Severo, 1086, París, Bibliothèque Nationale de France.

¿Cómo se ha podido sostener que la Edad Media consideraba que la Tierra era un disco plano? En los manuscritos de Isidoro de Sevilla (que, como hemos visto, hablaba del ecuador) aparece el llamado mapa en T, cuya parte superior representa a Asia, arriba, porque, según la leyenda, en Asia se encontraba el Paraíso terrenal, la barra horizontal representa por un lado el mar Negro y por el otro el Nilo, la vertical el Mediterráneo, de modo que el cuadrante inferior izquierdo representa a Europa y el derecho a África. Alrededor se extiende el gran círculo del océano.

La impresión de que la Tierra era vista como un círculo nos la proporcionan asimismo los mapas que aparecen en los comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana, un texto escrito en el siglo VIII pero que, ilustrado por los miniaturistas mozárabes en los siglos siguientes, tuvo una gran influencia en el arte de las abadías románicas y de las catedrales góticas, y el modelo se encuentra en muchos otros manuscritos miniados. ¿Cómo era posible que personas que creían que la Tierra era esférica hicieran mapas donde se veía una Tierra plana? La primera explicación es que nosotros también lo hacemos. Criticar que estos mapas son planos es lo mismo que criticar que nuestros atlas contemporáneos son planos. No era más que una forma ingenua y convencional de proyección cartográfica.

Mapamundi de San Severo, en L’Apocalisse di San Severo, 1086, París, Bibliothèque Nationale de France.

Sin embargo, debemos tener en cuenta otros elementos. El primero nos lo sugiere san Agustín, que tiene bien presente el debate suscitado por Lactancio sobre el cosmos en forma de tabernáculo, pero que al mismo tiempo conoce las opiniones de los antiguos sobre la esfericidad del globo. La conclusión de Agustín es que no hay que dejarse impresionar por la descripción del tabernáculo bíblico, porque ya se sabe que las Sagradas Escrituras hablan a menudo por medio de metáforas, y tal vez la Tierra es esférica. Pero puesto que saber si es esférica o no de nada sirve para lograr la salvación del alma, se puede dejar de lado la cuestión.

Esto no quiere decir, como se ha insinuado a menudo, que no hubiese una astronomía medieval. Entre los siglos XII y XIII, se tradujeron el Almagesto de Ptolomeo y luego el Del cielo de Aristóteles. Como todos sabemos, una de las materias del Quadrivio que se enseñaba en las escuelas medievales era la astronomía, y del siglo XIII es el Tractatus de sphaera mundi de Juan de Sacrobosco que, siguiendo a Ptolomeo, constituiría una autoridad indiscutible durante unos siglos.

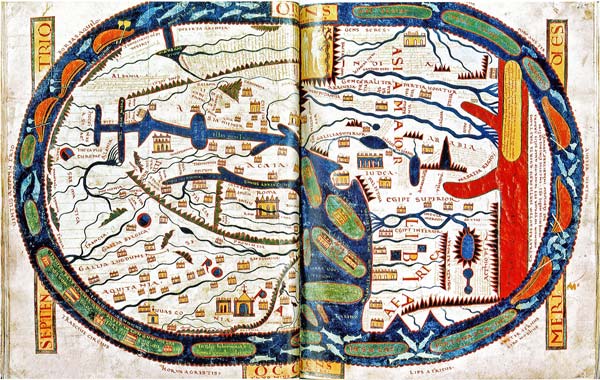

Tabula peutingeriana, sección. Copia medieval del siglo XII.

La Edad Media era época de grandes viajes; sin embargo, como los caminos estaban destruidos y había que atravesar bosques y cruzar estrechos confiando en la habilidad de un navegante de la época, era imposible trazar mapas adecuados. Estos eran puramente indicativos, como las instrucciones de la Guía del peregrino a Santiago de Compostela, y decían aproximadamente: «Si quieres ir de Roma a Jerusalén avanza hacia el sur y pregunta por el camino». Ahora bien, piensen por un momento en el mapa de las líneas ferroviarias que aparece en los viejos horarios. A partir de aquella serie de nudos, clarísima si hay que tomar un tren de Milán a Livorno (y enterarse de que habrá que pasar por Génova), nadie podría extrapolar con exactitud la forma de Italia. La forma exacta de Italia no le interesa al que tiene que ir a la estación. Los romanos trazaron una red de carreteras que conectaban todas las ciudades del mundo conocido, pero hay que ver de qué modo estaban representadas esas carreteras en la Tabula peutingeriana, llamada así por el nombre de quien la redescubrió en el siglo XV. La parte superior representa a Europa y la inferior a África, pero nos encontramos exactamente en la misma situación que con el mapa ferroviario. En este mapa se pueden ver las carreteras, de dónde parten y adonde llegan, pero es imposible adivinar ni la forma de Europa, ni la del Mediterráneo, ni la de África. Sin duda los romanos debían tener conocimientos geográficos bastante más precisos, porque navegaban a lo largo y ancho del Mediterráneo, pero al trazar aquel mapa a los cartógrafos no les interesaba la distancia entre Marsella y Cartago, sino la información de que había una carretera que unía Marsella y Génova.

Por otra parte, los viajes medievales eran imaginarios. La Edad Media produce enciclopedias, Imagines mundi, que tratan sobre todo de satisfacer el gusto por lo maravilloso, hablando de países lejanos e inaccesibles, y todos estos libros están escritos por personas que jamás habían visto los lugares de los que hablaban, porque la fuerza de la tradición contaba entonces más que la experiencia. Un mapa no pretendía representar la forma de la Tierra, sino enumerar las ciudades y pueblos que se podían encontrar.

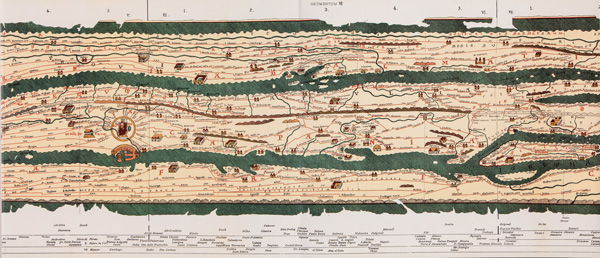

Mapa de Rudimentum novitiorum, de Lucas Brandis, Lübeck, 1475, Oxford, Oriel College Library.

Además, la representación simbólica era más importante que la representación empírica. En el mapa del Rudimentum novitiorum de 1475, lo que preocupaba al miniaturista era representar Jerusalén en el centro de la Tierra, y no cómo se llegaba a Jerusalén. Esto no quita que hubiera mapas de aquel mismo período que representaran ya con bastante exactitud Italia y el Mediterráneo.

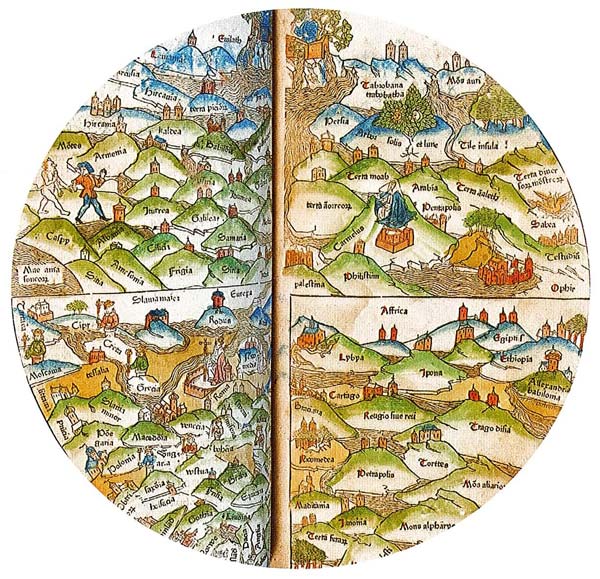

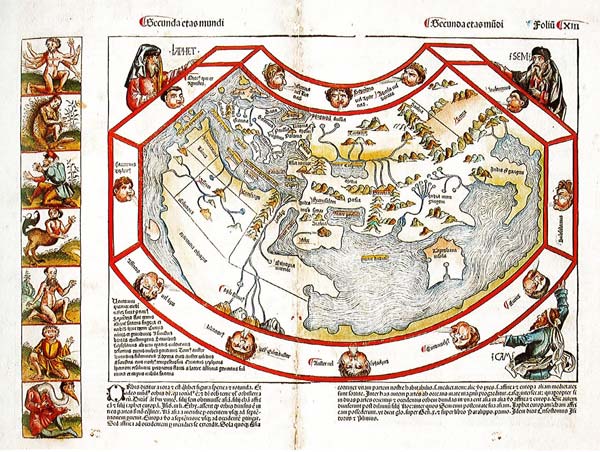

Una última consideración: los mapas medievales no tenían una función científica, sino que respondían a la demanda de lo fabuloso por parte del público, del mismo modo que hoy las revistas de papel cuché nos demuestran la existencia de platillos volantes y en la televisión nos cuentan que las pirámides fueron construidas por una civilización extraterrestre. En el mapa de Las crónicas de Nuremberg, que data de 1493, junto a una representación cartográficamente aceptable, aparecen representados los misteriosos monstruos que se decía que habitaban aquellos lugares.

El mapa del mundo según Hartmann Schedel, en Liber chronicarum, Nuremberg, 1493.

Por otra parte, la historia de la astronomía es curiosa. Un gran materialista como Epicuro cultivaba una idea que sobrevivió tanto tiempo que en el siglo XVII todavía era discutida por Gassendi, y que en cualquier caso aparece testimoniada por el De la naturaleza de Lucrecio: el Sol, la Luna y las estrellas (por muchos motivos muy serios) no pueden ser ni más grandes ni más pequeños de cuanto aparecen a nuestros sentidos. De ahí que Epicuro juzgase que el Sol tenía un diámetro de unos treinta centímetros.

De modo que, si bien algunas culturas antiquísimas creían realmente que la Tierra era plana, muchos contemporáneos nuestros, en contra de lo que afirman nuestros conocimientos históricos actuales, todavía opinan que los antiguos y los medievales creían que la Tierra era plana. De lo que se deduce que la propensión a las leyendas es más propia de los modernos que de sus antepasados. Por no hablar de los modernos y de los contemporáneos, y son muchos —más de los que se cree (véanse Blavier, 1982, y Justafré, s.d., para una hilarante bibliografía[*])— los que todavía hoy escriben libros contra la hipótesis copernicana o, como sucede en el caso de Voliva, han sostenido que la Tierra es un disco plano.

Antípodas según Crates de Malos, en K. Miller, Mappae mundi, Stuttgart 1895.

LAS ANTÍPODAS. Los pitagóricos elaboraron un complejo sistema planetario en el que la Tierra no ocupaba siquiera el centro del universo. También el Sol se hallaba en la periferia, y todas las esferas de los planetas giraban en torno a un fuego central. Además, cada esfera al girar producía un sonido de la gama musical, y para establecer una correspondencia exacta entre fenómenos sonoros y fenómenos astronómicos, se introdujo incluso un planeta inexistente: la Antitierra. Esta Antitierra, invisible desde nuestro hemisferio, solo podía ser vista desde las Antípodas.

En el Fedón de Platón, se sugiere que la Tierra es muy grande y que nosotros ocupamos tan solo una pequeña parte, de modo que otros pueblos podrían vivir en otras partes de su superficie. Esta idea la recuperó en el siglo II a. C. Crates de Malos, quien defendía la existencia de dos Tierras habitadas en el hemisferio norte y dos en el hemisferio sur, separadas por una especie de canales marítimos dispuestos en forma de cruz. Crates suponía que los continentes meridionales estaban habitados pero que no eran accesibles desde nuestras Tierras. En el siglo I d. C., Pomponio Mela aventuraba que la isla de Taprobana (de la que hablaré) representaba una especie de promontorio de la tierra meridional desconocida. También aparecen alusiones a la existencia de las Antípodas en las Geórgicas de Virgilio, en la Farsalia de Lucano, en el Astronómica de Manilio y en la Historia natural de Plinio.

Al hablar de esta Tierra surgía obviamente el problema de cómo sus habitantes podían vivir con la cabeza abajo y los pies arriba, sin precipitarse en el vacío.[1] A esta hipótesis se opuso ya Lucrecio.

Lambert de Saint-Omer, Liber floridus, siglo XI, ms. lat. 8865, fol. 45r, París, Bibliothèque Nationale de France. El globo en la mano del emperador representa un mapa en T.

Los adversarios más decididos de las Antípodas eran, por supuesto, los que negaban la esfericidad del globo, como Lactancio y Cosmas Indicopleustes. Pero ni siquiera una persona juiciosa como Agustín podía soportar la idea de unos hombres cabeza abajo. Porque además, si se presumiera la existencia de seres humanos en las Antípodas, habría que pensar en criaturas que no descenderían de Adán y que por tanto no habrían sido afectadas por la redención.

Sin embargo, ya en el siglo V d. C., Macrobio utilizó argumentos razonables para demostrar que no tenía nada de irracional creer en seres que muy bien podían vivir al otro lado del globo. Y la misma postura comparten Lucio Ampelio, Manilio y hasta Pulci (muy sensible a la polémica planteada) en su Morgante.

La desconfianza hacia las Antípodas, y justamente porque no podían explicar la universalidad de la redención, se prolongó incluso después de Macrobio, cuya postura consideró herética el papa Zacarías, que en el año 748 d. C. hablaba de «perversa e inicua doctrina», y en el siglo XII Mangoldo de Lautenbach todavía la impugnaba de manera enérgica. Sin embargo, puede decirse que en general la Edad Media aceptaba la idea de las Antípodas, de Guillermo de Conches a Alberto Magno, de Gervasio de Tilbury a Pietro d’Abano y Cecco d’Ascoli hasta (con algunas vacilaciones) Pedro de Ailly, que con su Imago mundi inspiraría el viaje de Colón. Y por supuesto creía en las Antípodas Dante Alighieri, ya que precisamente situaba en la otra parte del globo la montaña del Purgatorio, a la que podía subir sin precipitarse cabeza abajo en el vacío, y desde la que accedía al Paraíso terrenal.