(Jueves 20 de junio, 10.30 de la mañana)

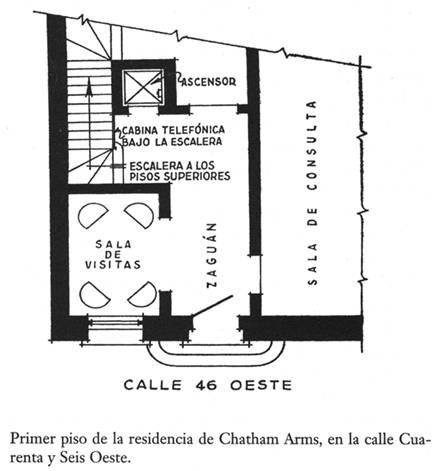

Chatham Arms, donde vivía el comandante, era una pensión muy elegante, entre la Quinta y Sexta Avenidas, donde sólo se hospedaban solteros. En la fachada, sencilla pero imponente, la puerta estaba elevada sobre dos escalones y daba a un estrecho pasillo, que a la izquierda tenía un saloncito sin salida. En el fondo estaba el ascensor. Y muy cerca, bajo la escalera de hierro que subía en espiral en torno al hueco del ascensor, se encontraba el cuadro telefónico.

Cuando llegamos, estaban de servicio dos jóvenes de uniforme, uno de ellos arrimado a la puerta del ascensor y el otro sentado ante el cuadro telefónico. Vance dijo a Markham que se quedara junto a la puerta.

—Según me han dicho por teléfono, uno de los dos estaba de servicio durante la noche del trece. Vea cuál es, intimídelo diciéndole quién es usted y luego mándemelo.

Markham se adelantó de mala gana, y tras un breve interrogatorio, llevó al recepcionista al saloncito. Con voz imperativa le explicó lo que quería. Y Vance comenzó a hacerle preguntas en el tono de quien sabe muchas cosas.

—¿A qué hora regresó el comandante la noche del crimen?

El recepcionista abrió desmesuradamente los ojos.

Y luego de ligera y corta vacilación, se decidió a contestar:

—Alrededor de las once. Inmediatamente después de salir del teatro.

Para ganar espacio reproduzco el resto de la conversación en forma de diálogo.

Vance. —¿Habló con usted?

Recepcionista. —Sí, señor. Me dijo que había ido al teatro, que la función no valía nada y que le dolía mucho la cabeza.

Vance. —¿Cómo recuerda usted tan bien lo que le dijo hace ocho días?

Recepcionista. —Es que su hermano fue asesinado aquella noche.

Vance. —¿Tanto ruido promovió el crimen para recordar usted todo cuanto se refiere al comandante Benson?

Recepcionista. —¡Claro! Y como era hermano…

Vance. —¿Le habló de la fecha al regresar?

Recepcionista. —No. Lo único que dijo fue que había tenido mala suerte al escoger tan mal espectáculo el día trece.

Vance. —¿No dijo nada más?

Recepcionista. —(Sonriendo.) Dijo que, en cambio, para mí, el trece sería un día de suerte. Y me dio todo el dinero que llevaba suelto en el bolsillo.

Vance. —¿Total?

Recepcionista. —Tres dólares y cincuenta centavos.

Vance. —¿Luego subió?

Recepcionista. —Sí. Le puse el ascensor. Vive en el tercer piso.

Vance. —¿Volvió a salir?

Recepcionista. —No, señor.

Vance. —¿Cómo lo sabe?

Recepcionista. —Le hubiera visto. Toda la noche estuve encargado del teléfono y del ascensor. No hubiera podido salir sin que yo le viera.

Vance. —¿Sólo estaba usted de servicio?

Recepcionista. —A partir de las diez sólo hay un recepcionista.

Vance. —¿No se puede salir por otro sitio?

Recepcionista. —No, señor.

Vance. —¿Cuándo volvió a ver al comandante Benson?

Recepcionista. —(Tras un momento de reflexión.) Llamó para pedirme hielo y se lo serví.

Vance. —¿A qué hora?

Recepcionista. —No recuerdo… Sí, sí… Eran las doce y media…

Vance. —(Iniciando una sonrisa.) ¿Acaso le preguntó la hora?

Recepcionista. —Sí, señor. Me dijo que mirara la hora en el reloj del salón.

Vance. —¿Cómo?

Recepcionista. —Cuando le subí el hielo, estaba acostado. Me dijo que lo dejara en el salón, y mientras lo dejaba me pidió que mirara la hora en el reloj de la chimenea y que se la comunicara. Según me dijo, se le había parado su reloj y quería ponerlo en hora.

Vance. —¿Qué más dijo?

Recepcionista. —Poca cosa. Que no le llamara bajo ningún pretexto, que quería dormir, y, por tanto, que no se le despertara.

Vance. —¿Insistió en eso?

Recepcionista. —Mucho. Tenía interés en que se le obedeciera.

Vance. —¿No añadió nada más?

Recepcionista. —No. Dio las buenas noches y apagó la luz. Entonces bajé.

Vance. —¿Qué lámpara apagó?

Recepcionista. —La de su alcoba.

Vance. —¿Podía usted ver la alcoba desde el salón?

Recepcionista. —No, porque está al otro lado del pasillo.

Vance. —¿Cómo sabe que apagó?

Recepcionista. —Porque la puerta de su alcoba estaba abierta y la luz daba en el pasillo.

Vance. —¿Pasó usted por delante de la alcoba al salir?

Recepcionista. —Desde luego. Es preciso.

Vance. —¿Aún estaba la puerta abierta?

Recepcionista. —Sí, señor.

Vance. —¿Es la única puerta de la alcoba?

Recepcionista. —Sí, señor.

Vance. —¿Dónde estaba el comandante cuando llegó usted?

Recepcionista. —En la cama.

Vance. —¿Cómo lo sabe usted?

Recepcionista. —(Indignado.) Porque le vi.

Vance. —(Tras un instante de silencio.) ¿Está seguro de que no volvió a bajar?

Recepcionista. —Ya le he dicho que le hubiera visto.

Vance. —¿No hubiera podido bajar sin que usted le viera, mientras usted subía en el ascensor con alguien?

Recepcionista. —Eso, sí. Pero no subí con nadie luego de llevarle el hielo, hasta que subí con mister Montagu, alrededor de las dos y media.

Vance. —¿Así que no subió usted con nadie desde que le llevó el hielo hasta que regresó mister Montagu?

Recepcionista. —No, señor.

Vance. —¿Y no salió usted del vestíbulo?

Recepcionista. —Estuve continuamente aquí.

Vance. —Entonces, ¿le vio usted por última vez en la cama a las doce y media?

Recepcionista. —Sí… Por la mañana, muy temprano, le telefoneó una mujer anunciándole que habían asesinado a su hermano. Diez minutos después bajó y salió.

Vance. —(Dando un dólar al «recepcionista».) Está bien. No suelte una palabra a nadie de lo que acaba de decir, porque quizá se arrepintiera. ¿Comprendido? ¡Puede retirarse!

Una vez que salió el recepcionista, Vance miró plácidamente a Markham.

—Ahora, querido amigo, por la debida protección a la sociedad, por las exigencias de la Justicia, por el bien de todos y pro bono publico, es preciso que obre usted cuanto antes contrariamente a todos sus principios… Dicho sea en otros términos: quiero visitar en seguida la habitación del comandante.

—¿Para qué? —replicó Markham—. ¿Ha perdido usted completamente el juicio? No puede dudarse del testimonio del recepcionista. Aunque soy pobre de espíritu, noto cuándo un testigo dice la verdad…

—Éste, desde luego, dice la verdad… Por eso precisamente quiero ver la habitación… Vamos, Markham. No hay peligro de que el comandante nos sorprenda ahora. Además —añadió, con sonrisa zalamera—, ha prometido usted ayudarme.

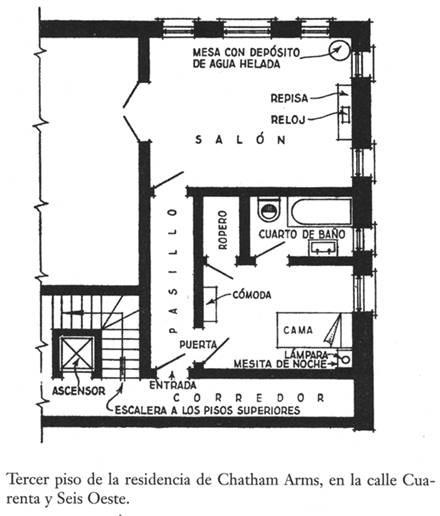

Si Markham expuso sus inconvenientes con vehemencia, no menos fuerza puso Vance para insistir. Y unos minutos después entrábamos, con ayuda de una llave especial, en la habitación de Benson. La entrada única daba a un pasillo que se ensanchaba en forma de salón. A la derecha, junto a la puerta, estaba la alcoba.

Vance entró directamente al salón. Al lado derecho se encontraba la chimenea, provista de un antiguo reloj de caoba. Muy cerca, en un rincón, había una mesita con vasos y un jarro de plata.

Vance dijo:

—¡He aquí el utilísimo reloj y el jarro de plata imitación en que el recepcionista dejó el hielo!…

Se dirigió hacia la ventana, miró al patio y añadió:

—El comandante no pudo salir por la ventana.

Luego de examinar el pasillo, agregó:

—Estando la puerta abierta, el recepcionista hubiera visto apagar la luz en la alcoba. El reflejo en la pared blanca del corredor hubiera sido brillante.

Volvió sobre sus pasos y entró en la alcoba. Estaba amueblada con una cama-canapé situada frente a la puerta y una mesilla de noche en la que había una lámpara eléctrica. Vance se sentó al borde de la cama, miró a su alrededor, encendió y apagó varias veces y luego fijó su mirada en Markham.

—¿Ve usted cómo pudo salir el comandante sin que le viera el recepcionista?

—Como no fuera volando…

—¡Oh!… Mire… A las doce y media el comandante pidió que le subieran hielo. El recepcionista se lo trajo; al entrar miró por la puerta, que estaba abierta, y vio al comandante en la cama. Benson le dijo que dejara el hielo en el salón. Y el recepcionista se fue por el pasillo, y atravesó el salón para llegar a la mesa. Entonces el comandante preguntó qué hora era. Y el recepcionista miró el reloj, que señalaba las doce y media. El comandante recomendó que no se le despertara y dio las buenas noches, apagó la lámpara de su mesilla de noche, salió de la cama, pues, naturalmente, estaba vestido, y se largó por el pasillo antes que el recepcionista hubiera introducido el hielo en el jarro. El comandante bajó corriendo y llegó a la calle antes que el ascensor hubiera descendido. El recepcionista, al pasar por delante de la alcoba, no pudo ver si el comandante estaba en la cama o no a causa de la oscuridad… ¿Qué tal?…

—Todo eso pudo ocurrir, naturalmente —concedió Markham—. Pero la complicada imaginación de usted no explica cómo regresó de nuevo.

—Le fue mucho más sencillo. Probablemente, esperó en el quicio oscuro de un portal a que regresara otro huésped. ¿No ha dicho el recepcionista que un tal mister Montagu volvió a las dos y media? Pues, entonces, mientras el ascensor subía, entraría el comandante y subiría rápidamente la escalera.

Markham sonreía pacientemente y sin decir nada.

—Ahora comprenderá usted —continuó Vance— el trabajo que se tomó el comandante en fijar la fecha y la hora para grabarlas en la memoria del recepcionista. Un espectáculo malo, el dolor de cabeza, la mala suerte… ¿Por qué? Porque era un trece. En cambio, un día de suerte para el recepcionista, que se encontró con un puñado de monedas. Extrañará esa forma de dar propina; pero, de habérsela dado en papel, el otro la hubiese olvidado más fácilmente…

Se ensombreció el rostro de Markham, cuya voz era suave y apagada:

—Prefiero su acusación contra mistress Platz.

—Aún no he terminado. Espero encontrar el arma.

Markham le examinaba con curiosidad, y, al mismo tiempo, con incredulidad.

—No puede negarse que eso nos ayudaría —dijo—. ¿Espera realmente encontrarla?

—Sin la menor dificultad —le replicó Vance, abriendo los cajones de la cómoda—. El comandante no dejó su revólver en casa de Alvin. Además, es bastante listo para no arrojarlo. Como es militar, es muy natural que posea un arma. Siendo inocente, como supone que le creemos, ¿por qué no la ha de dejar en su sitio habitual? No encontrarla sería más grave que encontrarla. Y aquí interviene un importante factor psicológico: un inocente, temeroso de que recelaran de él, escondería o arrojaría su arma, como ha hecho Leacock; pero un culpable que deseara tener todas las apariencias del inocente, la dejaría donde estaba antes del crimen —Vance buscaba y rebuscaba en la cómoda—. El único problema consiste en dar con el sitio habitual del revólver… En la cómoda no está —había cerrado ya el último cajón; abrió una bolsa y la vació—. Tampoco aquí hay nada —murmuró, con indiferencia—. Únicamente en el armario…

Atravesó la habitación, abrió la puerta y encendió la luz. En el estante superior destacaban un cinturón y un estuche. Vance los cogió y los dejó delicadamente sobre la cama.

—¡Vaya, vaya! —exclamó jovialmente, inclinándose sobre las piezas—. Fíjese en que el cinturón y el estuche se hallan cubiertos de polvo, mientras la tapa del estuche está relativamente limpia, lo cual demuestra que ha sido abierto hace poco. Claro está que esto no es un detalle definitivo; pero es un detalle de esos a los que usted concede tanta importancia.

Y sacó el revólver con precauciones.

—Fíjese también en que el revólver no tiene polvo. Me figuro que lo han limpiado recientemente.

Introdujo la punta de su pañuelo en el cargador, la sacó y, enseñándosela, dijo:

—¿Ve usted? El interior está inmaculado. Apuesto todos mis Cézannes contra un diploma de licenciado en Derecho a que no falta ni una bala.

Sacó el cargador y dejó las balas sobre la mesilla de noche. Había siete, o sea la carga completa del revólver.

—He aquí otra indicación maravillosa, Markham. Las balas que están mucho tiempo en el cargador se oscurecen un poco, porque el cierre no es hermético, mientras que en una caja bien cerrada permanecen brillantes mucho más tiempo. Observe que esta bala, la última que se introdujo, es más brillante que las otras. De ahí deduciremos, ya que a usted le gusta deducir, que es menos vieja y que fue puesta últimamente en el arma.

Vance miraba a Markham de hito en hito. Y añadió:

—Ha sido colocada para sustituir la que se llevó el capitán Hagedorn.

Markham movió la cabeza como si quisiera ahuyentar una idea fija. Sonriendo de una manera forzada, repuso:

—Continúo creyendo que la acusación contra mistress Platz fue su obra maestra…

—No hice más que el boceto del retrato del comandante. Ya vendrán las pinceladas finales… Entre tanto… ¿Cómo sabía el comandante que Alvin estaría en casa a las doce y media de la noche del trece? Había oído que su hermano invitaba a miss Saint-Clair (recuerde que, según miss Hoffman, escuchaban tras las puertas) y sabía que seguramente le dejaría solo a las doce. Ayer, después de nuestra conversación con miss Saint-Clair, cuando le dije que nos habíamos enterado de algo que nos ayudaría a confundir al culpable, aludía a la costumbre de miss Saint-Clair de retirarse a las doce de la noche. Por tanto, el comandante sabía que su hermano estaría en casa a las doce y media y casi tenía la seguridad de que estaría solo. En todo caso, podría esperarle… ¿Podía ser inmediatamente recibido por su hermano en deshabillé? Sí. Llamó a los cristales y, como es natural, fue reconocida su voz. Seguidamente entró. Alvin, naturalmente, no guardaba etiquetas con su hermano; podía recibirle sin dentadura y sin peluquín… ¿Coincide la estatura del comandante? Sí. El otro día me puse adrede a su lado, y tiene casi exactamente la talla requerida.

Markham miraba fijamente y en silencio el revólver vacío. La voz de Vance había cambiado, cosa que seguramente notó Markham.

—Vamos a las alhajas —continuó diciendo Vance—. Recuerde usted que le expresé mi creencia de que si algún día encontrábamos la garantía dada por Pfyfe tendríamos al asesino. Suponía yo que esas joyas estaban en poder del comandante. Y adquirí la seguridad de ello cuando mis Hoffman nos dijo que el comandante le había rogado que no hablara del joyero… Alvin se llevó las joyas a casa el trece por la tarde, y el comandante lo sabía desde luego. Ello influyó en su decisión de matar. Quería esas fruslerías…

Vance se levantó ágilmente y se dirigió a la puerta.

—Hay que encontrarlas… El asesino se las llevó sin duda, porque de otra manera no hubieran podido salir de la casa. De haberlas guardado el comandante en el despacho, hubieran podido ser vistas, y de haberlas guardado en un Banco, el empleado hubiera podido recordar el detalle. Además, la psicología del revólver se aplica a las joyas. El comandante se acogió a su pregunta inocente; las alhajas estaban mucho más seguras aquí que en ninguna otra parte; de ponerse las cosas mal, siempre habría tiempo de desembarazarse de ellas… Venga un momento conmigo, Markham. Ya sé que es penoso; pero tiene usted el corazón muy delicado para andarse con anestésicos.

Markham, como un sonámbulo, le siguió al pasillo. Me daba lástima aquel hombre, que ya no podía dudar de la seriedad de Vance y que hasta creo que ya sospechaba la verdad cuando Vance examinó los informes. Su oposición procedía tanto del temor a los resultados como de su impaciencia, debida a los irritantes métodos de Vance. No es que fuese a retroceder ante la verdad, a pesar de su larga amistad con el comandante; pero luchaba contra lo ineluctable, esperando, a pesar de los pesares, haber interpretado mal lo que decía Vance, esperando cambiar el curso de los acontecimientos con su terquedad.

Mi amigo le llevó al salón e inspeccionó los muebles, mientras Markham, con la vista baja y las manos hundidas en los bolsillos, se quedaba en el umbral.

—Claro está que podríamos llamar a una persona entendida en estas cosas para que registrara la habitación de arriba abajo. Pero no cree que sea preciso. El comandante es atrevido; no hay más que ver su frente, ancha y sólida; la mirada dominadora de sus redondos ojos, su espalda recta, su vientre llano. La misma rigidez tiene en sus operaciones mentales; sabe que es inútil esconder las alhajas en un sitio recóndito, pues no debiera haber razón para esconderlas. No procuraría, pues, más que sustraerlas a la atención limitándose a encerrarlas con llave. Por eso he venido aquí.

Abrió todos los cajones de una panzuda mesa-escritorio de palisandro, que no estaban cerrados con llave. En un bargueño, situado cerca de la puerta, tampoco encontró nada.

—Es preciso, Markham —dijo—, que encuentre un cajón cerrado con llave.

Examinó la estancia una vez más, y ya iba a salir cuando vio un cofrecillo circasiano de nogal medio escondido por un montón de periódicos. Probó a levantar la tapa y vio que estaba cerrado con llave.

—Veamos lo que fuma el comandante —masculló—. ¿Romeo y Julieta perfeccionados?… Eso parece… Y, realmente, vale la pena encerrarlos con llave…

Cogió de encima de la mesa una fuerte plegadera de bronce y hundió la punta en la rendija cerca de la cerradura.

—No puede usted hacer eso —advirtió Markham, con una voz tan triste como descontenta.

Se oyó un crujido y saltó la tapa.

—¡Ah! Estas alhajas son más elocuentes que las palabras —dijo Vance, retrocediendo.

Markham, asombrado, miraba el cofrecillo, poniendo una cara lamentable. Dio media vuelta con lentitud y se desplomó pesadamente en un sillón.

—¡Dios mío! ¡Ya no sé qué creer! —murmuró.

—Desde ese punto de vista se halla usted en la misma incertidumbre desoladora de los filósofos. Lo malo es que estaba usted a punto de inculpar a inocentes. Y he aquí que se desanima ahora que tenemos al verdadero culpable.

Su voz temblaba despectivamente; su mirada, extraña e indescifrable, desmentía aquel tono, y recordé que aquellos dos hombres, ligados por una estrecha amistad, nunca cruzaban una palabra de simpatía. Markham estaba postrado, con los codos en las rodillas y la cabeza entre las manos, lleno de desesperación.

—¿Y el motivo? —preguntó—. No iba a matar a su hermano por un puñado de joyas…

—Desde luego. Las alhajas son, por decirlo así, un suplemento. Tenga la seguridad de que hay una razón más importante. Cuando usted reciba el informe del perito contable sabremos, si no todo, una gran parte.

—¿Por eso quería usted que fueran examinados los libros?

Y el mismo Markham se levantó resueltamente para añadir:

—¡Vamos! Hay que acabar.

Vance no se movió en seguida. Miraba atentamente un pequeño y antiguo candelabro oriental que había sobre la chimenea.

—Está bien hecha la imitación —murmuró.