(Sábado 15 de junio, 5 de la tarde)

Al llegar a casa de Benson, un agente que dormitaba arrimado a la verja rectificó su posición y nos saludó. Por cierto que a Vance y a mí nos miró con alegría, creyendo que éramos inculpados a quienes se llevaba al lugar del crimen para desarrollar el consabido interrogatorio.

Un detective, que ya estaba en casa de Benson el día de las primeras diligencias, nos invitó a pasar.

Markham se limitó a saludarle con un gesto.

—¿Todo va bien?

—Sí, señor —respondió con buen humor el interpelado—. Esa buena cocinera está suave como un guante.

—Queremos quedarnos solos un momento, Sniffin —dijo Markham, entrando en el salón.

—El nombre de este admirador de la cocinera —corrigió Vance en cuanto se hubo cerrado la puerta— es Snitkin y no Sniffin.

—¡Qué memorión! —murmuró Markham jovialmente.

—Nada de eso —repuso Vance—. No creo que usted sea de esas raras personas que nunca olvidan una fisonomía, pero que pueden recordar un nombre.

—Ahora que me ha traído aquí, ¿qué vamos a hacer? —preguntó con gesto de cansancio y dejándose caer en un sillón.

Parecía renunciar a todo con disgusto. El salón estaba casi como nosotros lo habíamos visto la última vez, pero lo habían ordenado todo cuidadosamente; las cortinas estaban levantadas y una cruda luz daba brutalmente en el mobiliario y menaje.

Vance dirigió una mirada a su alrededor y se estremeció.

—Me entran ganas de marcharme. Se trata de un crimen legal cometido por un decorador furioso.

—Querido teorizante de estética —atajó Markham, impaciente—, tenga la bondad de enterrar esos prejuicios artísticos y de buscar la solución del problema… Claro está —añadió, sonriendo maliciosamente— que, si teme los resultados, aún es tiempo de retirarse para guardar intactas sus seductoras teorías.

—Y para dejar que usted envíe a la silla eléctrica a una inocente —agregó Vance con fingida indignación—. La galantería impide que me retire… ¿Quiere usted acaso que yo me lamente, igual que el príncipe Enrique, de que, «para vergüenza mía, he faltado a las leyes de la caballería»?

Markham, apretando las mandíbulas, le lanzó una mirada furiosa.

—Empiezo a creer que hay parte de verdad en su teoría de que todo hombre tiene una razón para matar a sus semejantes.

Vance repuso alegremente:

—Siendo así que usted empieza a adoptar mis puntos de vista, ¿permitirá que envíe a mister Snitkin a que se dé un paseo?

Markham suspiró ruidosamente, se encogió de hombros y contestó:

—Si no es un estorbo para la representación, voy a fumar mientras se representa la ópera bufa.

Vance se aproximó a la puerta para llamar a Snitkin.

—¿Quiere hacer el favor de pedir a mistress Platz que nos preste un metro de cinta y un ovillo de cordel? Lo necesita el fiscal —dijo, saludando obsequiosamente a Markham.

—Supongo que no irá usted a ahorcarse —insinuó Markham.

Vance le miró con aire de reproche.

—Permítame usted —dijo con melosidad— que le recomiende la lectura de aquello que dicen en Otelo:

¡Pobres de los que no tienen paciencia!

¿Qué herida se curó si no es por grados?

—O, para descender desde un poeta a un Perogrullo, permítame usted que someta a su consideración un pentámetro de Longfellow: «Todos vuelven a pasar por delante de quien se limita a esperar». Lo cual es inexacto, pero resulta consolador. Milton lo expresó mucho mejor en su «también ellos sirven…». Aunque quien mejor lo dijo fue Cervantes: «Paciencia y barajar». Consejo sano, amigo Markham, y, además, expresado de una manera tajante, que es como luego deben darse todos los buenos consejos. Desde luego, la paciencia viene a ser como un último recurso…; un recurso del que se echa mano cuando no se puede hacer otra cosa. Sin embargo, al igual que la virtud, hay veces que recompensa a quien la practica; si bien yo estoy dispuesto a confesar que también, al igual que la virtud, es, por lo general, completamente inocuo. Es decir, que constituye en sí mismo su propia recompensa. Es cierto que esa idea ha sido revestida con muy distinto ropaje de frases. Se la ha llamado «la esclava del dolor» y «la reina que transforma los males», así como también «la pasión de los grandes corazones». Rousseau escribió: «La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce». Aunque quizá sus gustos de hombre de leyes le lleven hacia las citas latinas. Esta es de Virgilio: Superanda omnis fortuna ferendo est. También Horacio trató del tema, diciendo: Durum! Sed levius fit patientia…

—¿Por qué diablos no viene Snitkin? —refunfuñó Markham.

En ese mismo instante se abrió la puerta y el detective entregó a Vance el metro de cinta y el cordel.

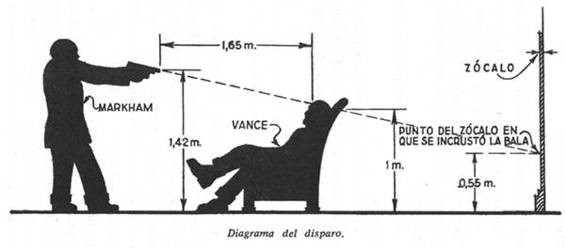

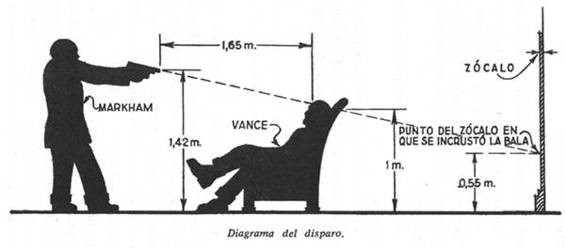

—¡Voy a entregarle a usted ahora su recompensa, Markham!

Una vez tuvo el metro y el cordel, Vance se inclinó y colocó el sillón en el mismo sitio que ocupaba cuando Benson fue asesinado. Era fácil adivinarlo exactamente, porque las ruedecillas habían señalado la alfombra. Luego, haciendo pasar el cordel por el agujero producido por la bala, me rogó que sujetara el extremo allí donde la bala había dado en el maderamen. Seguidamente, metro en mano, contó un metro noventa y cinco centímetros a partir del lugar en que hubiera debido encontrarse la frente de Benson sentado en el sillón. Hizo un nudo para señalar la distancia y tendió el cordel entre el maderamen, pasando por el orificio del respaldo del sillón, y un punto situado a un metro sesenta y dos centímetros del sitio en que descansaba la cabeza de Benson.

—Este nudo —explicó— representa exactamente el sitio del cañón del revólver que puso fin a los días de Benson. ¿Comprendido? Conocemos dos puntos de la trayectoria: el orificio en el sillón y el impacto en la madera. Conocemos aproximadamente la vertical de la explosión, que es de un metro cincuenta a un metro ochenta sobre la cabeza de Benson. No había, pues, más que prolongar en línea recta la trayectoria de la mesa a la vertical de explosión para determinar exactamente el lugar desde donde se ha tirado.

—En teoría, muy bien —dijo Markham—. Pero no veo la razón de que usted trabaje tanto para determinar ese punto en el espacio. No tiene importancia. Ha olvidado usted la posibilidad de una desviación de la bala.

—Perdón si le contradigo —repuso Vance, sonriendo—. Ayer por la mañana hablé largo y tendido con el capitán Hagedorn, y supe que la bala no se había desviado. Hagedorn, que había examinado la herida antes de nuestra llegada, fue terminante para decir que la bala hirió el hueso frontal con un ángulo tal que toda desviación hubiera sido prácticamente imposible, aun con un revólver de menor calibre. En segundo lugar, dados el calibre y la velocidad de partida, la bala había de tener una trayectoria recta, aun tirando desde más lejos.

—¿Cómo conocía Hagedorn la velocidad inicial? —preguntó Markham.

—Lo mismo se me ocurrió a mí. Y me explicó que el tamaño y la naturaleza de la bala y del cubillo se lo habían indicado todo. Así sabía que el arma era un Colt automático reglamentario, o sea uno de los que se llaman Colt U. S., y no un Colt automático ordinario. Los pesos de sus respectivas balas difieren un poco. La bala de un Colt ordinario pesa doscientos gramos, y la de un Colt militar, doscientos treinta. Hagedorn, dotado de un sentido táctil hiperestésico, me parece que notó inmediatamente la diferencia. Además, tiene la cabeza llena de una gran erudición sobre el tema. Los problemas clásicos que explican por qué un hombre se pasa la vida tocando el contrabajo o determinan adónde van a parar todos los alfileres son simples juegos de niños junto a éste: ¿por qué un hombre consagra su vida entera a estudiar los temperamentos de cada bala?

—Bueno —dijo Markham con desgana—, la cuestión no tiene nada de palpitante. Admitamos, para comodidad de la demostración, que usted ha determinado exactamente el punto de explosión. ¿Qué hacemos con eso?

—Mientras yo sujeto la cuerda —contestó Vance—, hágame el favor de medir la distancia del nudo al suelo. Y entonces podrá usted conocer mi secreto.

—Este juego no me divierte; preferiría la rayuela, como los niños.

Sin embargo, tomó la medida y dijo con indiferencia:

—Un metro cuarenta y dos centímetros.

Vance puso un cigarrillo en el suelo, bajo el nudo.

—Ahora conocemos ya la altura exacta del arma. ¿Ve usted cómo he llegado a esta conclusión?

—Sí —respondió Markham.

Vance se acercó a la puerta a llamar a Snitkin.

—El procurador necesita su revólver para hacer una prueba.

Snitkin, asombrado, se adelantó y entregó el arma a Markham.

—Tiene la muesca de seguridad. ¿La suelto?

Markham iba a rechazar el arma, pero se interpuso Vance.

—No, no. Mister Markham no tiene intención de disparar.

Una vez hubo salido el agente, Vance se sentó en el sillón y colocó la cabeza precisamente frente al agujero.

—Markham —indicó—, ¿quiere usted ponerse en el sitio del asesino, colocar el revólver precisamente encima del cigarrillo y apuntar a mi sien derecha? Pero ¡cuidado con apretar el gatillo, porque, de ser así, nunca sabría quién ha matado a Benson!

Markham hizo con poco gusto lo indicado. Yo medí la altura de la boca del arma al suelo mientras él apuntaba. La distancia era de dos metros aproximadamente.

—Gracias, Markham —dijo Vance, levantándose—. Tiene usted un metro ochenta centímetros. Por tanto, el asesino es, poco más o menos, de su estatura.

La demostración era clara y sencilla. Markham, realmente impresionado, estaba serio. Miró un momento a Vance con la frente arrugada, y dijo:

—Todo esto está muy bien; pero quien tiró podía haber colocado el arma un poco más alta que yo con relación a su estatura.

—Imposible —replicó Vance—. He tirado lo bastante para saber que cuando un tirador hábil apunta a un blanco tan pequeño, alarga el brazo y levanta ligeramente el hombro, de manera que la mirada esté en la misma horizontal que el blanco. Dadas tales condiciones, la altura a que tiene su revólver determina exactamente su talla.

—Ese razonamiento presupone que el asesino era un buen tirador y que escogió con todo conocimiento de causa un blanco tan pequeño.

—No presupone eso, porque eso es un hecho. De no haber sido buen tirador, no hubiera escogido a semejante distancia la frente, sino un blanco más grande, como, por ejemplo, el pecho. Pero escogió deliberadamente la frente. Además, de haber sido mal tirador y haber dado en la frente sin apuntar, es probabilísimo que entonces hubiese disparado más de un tiro.

Markham, tras breve reflexión, declaró:

—A primera vista, su razonamiento parece aceptable. Pero el culpable puede tener una estatura mayor de un metro setenta y cinco centímetros, porque cabe que se inclinara y que se replegara para apuntar.

—Cierto. Pero no olvide, sin embargo, que su actitud era muy natural, porque de otro modo hubiera llamado la atención de Benson, el cual se habría puesto a la defensiva. Y la actitud de Benson demuestra que no se dio cuenta de que iban a matarle. Claro está que el asesino pudo inclinarse algo sin que Benson lo notara… Admitamos, pues, que su estatura varía entre un metro setenta y cinco y un metro ochenta y cinco. ¿De acuerdo?

Markham guardó silencio.

—La simpática miss Saint-Clair —prosiguió Vance, sonriendo finamente— no mide más de un metro sesenta.

Markham, preocupado, continuaba fumando.

—El capitán Leacock mide más de un metro ochenta, ¿no? —preguntó Vance.

El procurador parpadeó.

—¿Por qué piensa en él?

—Por usted.

—¿Por mí?

—Usted no lo ha dicho explícitamente; pero cuando le he demostrado que la talla del asesino no correspondía a la de miss Saint-Clair, sabía que su diligente espíritu buscaba con ansiedad otra pista. Y como quiera que la única a mano era la del novio de esa joven, he deducido que sus pensamientos se dirigían hacia el capitán. De haber tenido éste exactamente la talla indicada, no hubiera dicho usted nada; pero al sugerir usted que el asesino pudo inclinarse, deduje que el capitán era de estatura poco habitual… Así es, querido: durante su silencio nuestros espíritus estaban en comunicación y el de usted me revelaba que el caballero en cuestión no tiene menos de un metro ochenta de altura.

—Veo que la transmisión del pensamiento es otro de sus dones. Pronto llegará usted a hacer que escriban los espíritus.

Markham estaba irritado por encontrarse en la obligación de tener que modificar sus convicciones. Se veía obligado a seguir a Vance, a pesar de que continuaba fuertemente aferrado a sus creencias.

—Supongo que no llegará usted a dudar de mi demostración —dijo suavemente Vance.

—No me parece muy exacta. Lo que me extraña es que no se le ocurriera a Hagedorn, siendo tan sencilla.

—Anaxágoras dijo que quienes necesitan una lámpara la llenan de aceite. Y expresó un pensamiento profundo, Markham; una de esas ocurrencias que, con la forma de una aparente sencillez, ocultan una gran verdad. Una lámpara sin aceite no sirve para nada. La Policía, que tiene lámparas, siempre carece de aceite. Por eso no descubre a los culpables…

Markham, que se había levantado, daba grandes zancadas por el salón.

—Nunca se me había ocurrido que el capitán Leacock pudiera ser el autor.

—¿Por qué? ¿Porque uno de los agentes dijo que se había quedado toda la noche en casa, como un buen chico?

—Quizá —contestó Markham sin dejar el paseo, aunque de pronto dio media vuelta para añadir—: No, no es eso. Son las numerosas pruebas contra miss Saint-Clair. Además, Vance, a pesar de la demostración de usted, no se ha suprimido una sola de las pruebas que hay contra ella. ¿Dónde estuvo entre las doce y la una? ¿Y sus cigarrillos? ¿Y las colillas? No, no puede convencerme del todo su demostración, aunque sea muy convincente, en tanto que no quede completamente desvanecido el indicio de las colillas.

—¡Caramba, cómo está usted! ¿Ahora quiere que resuelva la cuestión de las colillas?

Vance se acercó a la puerta y llamó a Snitkin, a quien entregó el revólver, diciéndole:

—Gracias en nombre del procurador. Tenga la bondad de decir a mistress Platz que baje. Deseamos hablar con ella.

Se aproximó amablemente hacia nosotros, y, sonriendo, dijo a Markham:

—Si usted me lo permite, ahora la interrogaré yo. En esa mujer hay elementos que usted descuidó ayer.

Markham, intrigado, aunque escéptico, respondió:

—Le cedo mi sitio.