(Viernes 14 de junio, 9 de la mañana)

John F. X. Markham, como recordarán los lectores, fue elegido fiscal de distrito del de Nueva York, figurando en la candidatura de los reformistas independientes durante una de las reacciones periódicas del Tammany Hall. Ocupó el cargo durante cuatro años, y es probable que hubiese sido reelegido para otros cuatro si la lista no se hubiese dividido de forma irremediable gracias a los manejos políticos de sus adversarios. Estaba dotado de un infatigable espíritu de trabajo, y llevó adelante desde su despacho toda clase de investigaciones criminales y civiles. Como era totalmente incorruptible, no sólo despertó la admiración fervorosa de sus electores, sino que llevó una sensación de seguridad sin precedentes a los mismos que se mostraron como adversarios suyos antes de la elección.

Era un hombre de unos cuarenta y cinco años, alto y fuerte, cuyo rostro afeitado y joven desmentía los grises cabellos. Guiándome por el concepto general de lo que es un hombre hermoso, no se le podría aplicar este calificativo; era, en cambio, innegable su aire de distinción, y poseía un caudal de cultura social que rara vez se encuentra actualmente en nuestros funcionarios que ocupan cargos oficiales. Su temperamento era brusco y vengativo, pero su brusquedad era un elemento incrustado en una sólida base de buena educación, y no, como es lo más corriente, la dura aspereza básica que sale al exterior estallando por entre la capa superior de una cortesía que recubre de una manera imperfecta lo interno.

Cuando se despojaba de la tensión a que estaba sometido por el cumplimiento del deber y por las preocupaciones, era el más amable de los hombres. Pero yo tuve ocasión, al poco tiempo, de tratarle, de presenciar cómo su actitud de cordialidad dejaba bruscamente paso a modos rigurosamente autoritarios. Era como si en aquel instante hubiese brotado en el cuerpo de Markham una nueva personalidad, dura, indomable, que simbolizaba la justicia eterna. Antes que terminasen nuestras relaciones iba yo a ser testigo muchas veces de esa clase de transformaciones. Aquella mañana, por ejemplo, sentado como estaba frente a Vance, tenía en su expresión más de un toque de aquella rigidez agresiva, y eso me daba a entender que el asesinato de Alvin Benson le había conturbado de un modo profundo.

Sorbió su café y dejó la taza sobre la mesa.

Vance, que le observaba con asombro burlón, preguntó:

—¿Por qué le pone tan triste y le preocupa tanto que Benson haya desaparecido? ¿Acaso es usted el asesino?

Markham, haciendo caso omiso de la broma, contestó:

—Voy a casa de Benson. ¿Quiere usted venir? Como usted manifestó deseos de probar estas cosas, yo cumplo mi promesa viniendo a buscarle.

Recordé entonces que, varias semanas antes, en el Stuyvesant Club, mientras se hablaba de los crímenes célebres de Nueva York, Vance había expresado el deseo de seguir unas diligencias, y Markham le había prometido llevarle consigo en el primer caso importante. Tal deseo provenía del interés que Vance profesaba por la psicología de la acción. Y como conocía a Markham hacía mucho tiempo, había podido permitirse la petición aludida.

—Se acuerda usted de todo —dijo Vance lentamente—. Y eso es un admirable don, aunque a veces le cause sinsabores.

Miró el reloj de pared, que señalaba casi las nueve.

—¡Oh, si me viesen a estas horas!…

Markham, impaciente, murmuró:

—Si usted cree que la satisfacción de su curiosidad puede compensar la deshonra de ser visto en público a las nueve de la mañana, dese prisa. No va a venir conmigo en ropa de casa y en babuchas. Y no puedo esperar más de cinco minutos a que se vista.

—¿A qué esas prisas? —objetó Vance, bostezando—. Ese sujeto está muerto y no creo que pueda escaparse.

—¡Vamos, ande! —interrumpió Markham, más impaciente—. No se trata de bromas, sino de algo muy serio. A juzgar por las apariencias, habrá un formidable escándalo. ¿Qué hace usted?

—¿Yo? Seguir humildemente a quien encarna la justicia del pueblo —contestó Vance, saludándole con una reverencia llena de respeto.

Tocó el timbre, llamando a Currie, y le ordenó que le trajese la ropa.

—Quiero una indumentaria bastante elegante, porque tengo que asistir a una recepción que celebra mister Markham alrededor de un cadáver. ¿Está la temperatura como para prendas de seda? De todos modos, que no me falte una corbata color espliego.

—Espero que no se le ocurrirá adornarse también con el clavel rojo, según tiene por costumbre —refunfuñó Markham.

—Vaya, vaya; usted acaba de dedicarse a la lectura de mister Hichens —le contestó Vance en tono de censura—. ¡Que un fiscal de distrito cometa enormidad semejante! En todo caso, sabe usted que jamás llevo condecoraciones en el ojal de la solapa. Eso está hoy mal mirado. Los únicos que todavía se aferran a esa moda son los maleantes y los saxofonistas… Pero cuénteme algo acerca del difunto Benson.

Ya Vance estaba vistiéndose, ayudado por Currie, con rapidez inusitada en él cuando cumplía esos menesteres. Adiviné tras la pantalla de su simulada jactancia una auténtica ansiedad por conocer cosas nuevas, sobre todo cuando ofrecían a su inteligencia, despierta y observadora, posibilidades dramáticas tan grandes como la de ahora.

—Usted conocía algo a Alvin Benson —dijo el magistrado—. Esta mañana, muy temprano, su ama de llaves ha telefoneado al retén comunicando que acababa de encontrar a su amo completamente vestido en su sillón predilecto y con un balazo en la cabeza. Seguidamente se transmitió la noticia a la oficina telegráfica de la Policía, que me avisó. Iba yo a dejar que el asunto siguiera su marcha natural, cuando, media hora más tarde, el comandante Benson, hermano de Alvin, me telefoneó para pedirme como un favor que me ocupara del caso. Yo, que conozco al comandante hace veinte años, no podía negarme. He desayunado rápidamente, y me dirigía a casa de Benson, que vive en la calle Cuarenta y Ocho, cuando al pasar por aquí he recordado mi promesa y he subido a ver si le interesaba el asunto.

—Encantado —repuso Vance, ajustándose la corbata ante un pequeño espejo. Y dirigiéndose a mí, añadió—: Vamos a ver al difunto Benson. Estoy seguro de que algún polizonte descubrirá que yo detestaba a ese advenedizo y me acusará de haberle suprimido. Por eso me sentiré más a salvo si me acompaña mi ciencia jurídica… ¿No hay inconveniente, Markham?…

—No, no —respondió vivamente el interpelado.

De todos modos, adiviné que hubiera preferido no llevarme; pero la cosa me interesaba demasiado para protestar ni por cortesía; así es que eché a andar tras ellos.

Mientras nos acomodábamos en nuestros asientos, dentro del taxi, y este arrancaba Madison Square arriba, volví a maravillarme, como ya me había ocurrido otras veces, de la extraña amistad que reinaba entre aquellos dos hombres que tenía a mi lado y que tan diferentes eran entre sí… Markham, recto, cumplidor de todo lo establecido, algo austero y excesivamente serio en todos los actos de la vida; Vance, improvisador, versátil, juguetón, fantásticamente irónico en presencia de las más feas realidades. Y, sin embargo, esta diversidad de temperamentos constituía, en cierto sentido, la verdadera piedra angular de esa amistad; era como si cada uno viese en el otro un campo de actividades y de sensaciones que le había sido negado a él. Markham equivalía para Vance al realismo sólido e inmutable de la vida, mientras que este último significaba para el primero la despreocupación, lo exótico, lo agitanado de la especulación intelectual. Lo cierto es que su intimidad era mayor aún de lo que salía a la superficie; a pesar de las exageradas exclamaciones de censura que las actitudes y opiniones de Vance arrancaban a Markham, creo que no había entre todos sus conocidos una persona por cuya inteligencia sintiese respeto más profundo que por la de aquél.

En tanto que cruzábamos la ciudad, Markham parecía preocupado y tétrico. No habíamos cambiado palabra desde que salimos de casa; pero cuando nos metimos en la calle Cuarenta y Ocho, doblando hacia el Oeste, preguntó Vance:

—¿Se puede saber qué etiqueta se guarda en estas funciones matinales de asesinatos, salvo la de descubrirse en presencia del cadáver?

—No tiene usted que descubrirse —gruñó Markham.

—¡Por vida mía! Entonces, ¿igual que en la sinagoga? ¡Interesantísimo! ¿Y no habrá que descalzarse al entrar, para que no se confundan las huellas de los pies?

—No —contestó Markham—. Los invitados no tienen que despojarse de ninguna prenda de vestir… En eso se diferencia esta representación de las reuniones corrientes que celebra por la noche su mundo de la elegancia.

—¡Mi querido Markham! —Vance le habló en tono de censura melancólica—. ¡Ya salió otra vez el horrorizado moralista que lleva usted dentro! ¡Esa observación que acaba de hacer huele, con toda seguridad, a Liga de Epworth!

Markham se hallaba demasiado abstraído para contestar a las bromas de Vance. Se limitó, pues, a decirle:

—He de advertir dos cosas. El asunto hará mucho ruido y habrá rivalidad para las primas. A la Policía no le hará gracia que yo llegue tan pronto; así es que no lo pierda de vista. Mi asistente, que ya está allí, cree que se ha encargado el caso a Heath. Y ese sargento está muy convencido de que me ocupo de esto para ganar cartel.

—¿No es usted su jefe jerárquico?

—Sí. Y ello aumenta lo delicado de la situación. ¡Si al menos no me hubiese telefoneado el comandante!

—¡Oh! —exclamó Vance—. El mundo está lleno de gentes como Heath. ¡Qué fastidio!

—Compréndame. Heath tiene mucho valor. Es el mejor de nuestros hombres. Precisamente el hecho de que se le haya confiado el caso demuestra la importancia que a éste se concede en el cuartel general. No se me causarán molestias por mi intervención, pero deseo que la atmósfera tenga la mayor serenidad posible. De todas maneras, a Heath le sabrá mal que yo le lleve a usted. Le ruego, Vance, que imite a la modesta violeta.

—Prefiero la encendida rosa, si a usted no le parece mal. Al momento voy a ofrecerle al susceptible Heath uno de mis mejores cigarrillos con boquilla color pétalo de rosa.

—Si hace usted eso, le detendrá como sospechoso.

De pronto llegamos y nos detuvimos frente a una casa vieja, de piedra oscura, a la derecha de la calle Cuarenta y Ocho, cerca de la Sexta Avenida. El edificio era de lo mejor; se alzaba en un solar de veinticinco pies cuadrados, y fue construido en tiempos en que los arquitectos de la ciudad se preocupaban todavía de la solidez y de la belleza.

El trazado era el obligado para entonar con el de los restantes edificios de la manzana; pero en las cupulillas decorativas y en las tallas de piedra que adornaban la entrada y los balcones se observaba una nota de lujo y de individualidad.

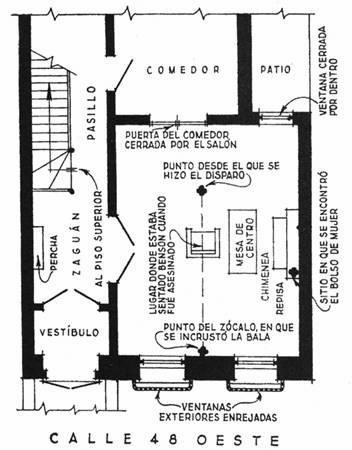

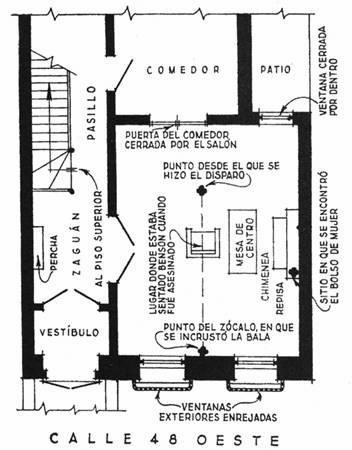

Entre la calle y la fachada y a más bajo nivel que la calle veíase un patinillo pavimentado y cerrado por una alta verja. El hotel no tenía más que una sola entrada, la puerta principal, elevada por una escalinata pétrea de diez peldaños. Entre la entrada y el muro, a la derecha, había dos grandes ventanas defendidas por pesadas rejas.

Ante la casa se apelotonaba una cantidad considerable de curiosos, y en la escalinata vagaban unos jóvenes a quienes tomé por periodistas. Un agente uniformado abrió la portezuela de nuestro taxi y saludó con exagerado respeto a Markham antes de abrirnos camino entre la masa. En el pequeño vestíbulo, otro agente reconoció a Markham y abrió la puerta, saludando muy dignamente.

—Ave, Caesar, te salutamus —murmuró Vance irónicamente.

—Esté usted tranquilo —refunfuñó Markham—. Ya tengo bastante en qué pensar, sin sus enrevesadas citas.

Al pasar la puerta de roble tallado que llevaba al vestíbulo, salió a nuestro encuentro Dinwiddie, el colaborador de Markham. Era un hombre joven, serio, moreno, de cara prematuramente arrugada y cuyos hombros parecían abatidos por las maldades de la Humanidad.

—Buenos días, jefe —dijo, respirando fuerte—. Ya tenía ganas de verle. Es un crimen muy limpio, sin ninguna huella, sin ninguna pista.

Markham movió reflexivamente la cabeza mientras miraba al salón.

—¿Quién hay ahí?

—Todo el mundo, empezando por el inspector jefe —respondió Dinwiddie, encogiéndose de hombros con resignación y como si el hecho fuera de mal agüero.

En aquel momento apareció en el umbral de la puerta un hombre alto, fornido, de mediana edad, de tez rosada, de blanco bigote cortado a manera de cepillo. Al ver a Markham, avanzó tendiéndole la mano. Inmediatamente reconocí al inspector jefe O’Brien, a cuyas órdenes estaba toda la Policía. Markham y él cruzaron ceremoniosos saludos. Le fuimos presentados, saludó rápida y silenciosamente y volvió a la habitación, adonde le seguimos Markham, Dinwiddie, Vance y yo.

Una puerta de dos hojas se abría en un amplio salón casi cuadrado, alto de techo y con tres ventanas, dos que daban a la calle y otra, por la parte Norte, a un patio pavimentado. A la izquierda de esta última ventana, una puerta corrediza comunicaba con el comedor. La habitación respiraba opulencia. En las paredes había cuadros con escenas de carreras hípicas encuadrados en marcos presuntuosos, y trofeos de caza. Una alfombra oriental de vivos tonos cubría casi por completo el suelo. Frente a la puerta, en medio del testero, se hallaba la chimenea, de mármol cincelado. En el rincón de la derecha había un piano de nogal con aplicaciones de cobre, una librería de caoba con cortinas rameadas, un canapé tapizado, un taburete veneciano de patas cortas incrustadas de nácar y, sobre una sillita de madera de teca, un gran samovar de cobre. En el centro, una mesa grande de seis patas, con la parte superior de marquetería Boule. A un lado de dicha mesa, por la parte del vestíbulo, había un sillón de mimbre, cuyo alto respaldo se desplegaba en forma de abanico.

En aquel sillón reposaba el cadáver de Alvin Benson.

En el frente de batalla, donde he pasado dos años, he visto muchos aspectos de la muerte; pero en presencia de aquel cadáver no pude reprimir un sentimiento de repulsión. En Francia, la muerte formaba parte de la rutina cotidiana; aquí todo se oponía a la idea de violencia fatal. El radiante sol de junio inundaba el salón, y por las ventanas abiertas penetraba el incesante rumor de la urbe, que, no obstante sus cacofonías, evoca la idea de paz y de seguridad.

Tan naturalmente reposaba el cuerpo en el sillón, que se esperaba ver cómo se volvía para preguntarnos por qué violábamos su intimidad. La cabeza estaba apoyada en el respaldo del sillón; la pierna derecha, cruzada sobre la otra en una posición comodísima; el brazo derecho, sobre la mesa, y el izquierdo, sobre el correspondiente brazo del sillón. Sin embargo, lo que de manera más chocante daba a su actitud las apariencias de naturalidad era un librito que tenía en su mano derecha, y en el que aún señalaba con el pulgar la página que, sin duda, estaba leyendo. (El libro era la obra de O. Henry titulada De negocios estrictamente, y la página en que el muerto lo mantenía abierto era, ¡cosa curiosa!, el cuento titulado «Un informe municipal».) La bala, disparada por delante, le había herido en la frente. La señal, pequeña y redonda, era negra, porque la sangre se había coagulado. En la alfombra, tras el sillón, una gran mancha oscura testimoniaba la hemorragia causada por el balazo. A no ser por estos detalles, hubiera podido creerse que acababa de interrumpir su lectura para descansar.

Llevaba un esmoquin viejo, babuchas de fieltro rojo y una camisa almidonada. El cuello de esta aparecía abierto, como si hubiera querido proporcionarse una holgura. Era feo y estaba calvo y obeso; su cara mofletuda y su cuello hinchado se notaban más sin la sujeción del cuello de la camisa. Volví con desagrado la vista y miré a los demás.

Dos sujetos gigantescos, de manos y pies enormes, con el negro sombrero muy echado hacia atrás, inspeccionaban minuciosamente las rejas de las ventanas. Se detenían, sobre todo, donde los barrotes se empotraban en la mampostería, y uno de ellos empuñó la reja para sacudirla como hubiera hecho un simio deseoso de probar su resistencia. Otro individuo de talla mediana y de aspecto más ágil, que llevaba un bigotito rubio, se inclinaba sobre la chimenea y hacia las polvorientas cañerías de gas. Al otro lado de la mesa, otro hombre basto, vestido de sarga azul, tocado con sombrero hongo y puesto en jarras, examinaba atentamente el cadáver; absorto en el examen, guiñaba los ojos duros y azules, apretaba su mandíbula cuadrada, prominente y bestial, y miraba intensamente al cadáver, esperando quizá arrancarle su secreto.

En pie, junto a la ventana, había otro individuo de extraña catadura que, con una lente de relojero, escrutaba un pequeño objeto que tenía en la palma de la mano. Gracias a fotografías anteriormente vistas, reconocí que era el capitán Carl Hagedorn, el perito en armas de fuego más reputado de toda Norteamérica. Se trataba de un hombre de unos cincuenta años, muy grande, muy pesado, y cuya ropa, negra y reluciente, le venía muy ancha: su chaqueta, muy corta por detrás, le llegaba por delante hasta las rodillas, y su anchísimo pantalón formaba numerosos pliegues cerca de los tobillos. Su redonda cabeza era de tamaño normal, y sus orejas diríanse hundidas en el cráneo. Su inmensa boca se ocultaba bajo un bigote hirsuto y grisáceo, cuyos pelos formaban una especie de baldaquino sobre sus labios. En suma: el capitán Hagedorn era feísimo, iba singularmente mal vestido y tenía trazas algo excéntricas. Trabajaba hacía treinta años con la Policía, y si bien en la Prefectura se mofaban de su aspecto y de sus modales, le respetaban y no apelaban nunca contra sus dictámenes.

En el fondo de la estancia, junto a la puerta del comedor, hablaban animadamente dos hombres. Eran el inspector William M. Moran, jefe de la Oficina de Detectives, y el sargento Ernest Heath, de la Oficina de Homicidios, y de quien ya nos había hablado Markham. Cuando entramos en la habitación, precedidos por el inspector jefe O’Brien, suspendieron todos por un instante sus ocupaciones y miraron al fiscal de distrito con inquietud, pero con respeto. Tan sólo el capitán Hagedorn, tras una rápida mirada de soslayo a Markham, siguió examinando el objeto minúsculo que tenía en la mano, con una abstraída despreocupación que hizo asomar una sonrisa a los labios de Vance.

El inspector Moran y el sargento Heath se adelantaron con impasible dignidad; después de la ceremonia de los apretones de manos (que, según pude comprobar más adelante, constituía una especie de rito entre la Policía y los miembros del personal del despacho del fiscal), Markham nos presentó a Vance y a mí, explicando en pocas palabras nuestra presencia en aquel lugar. El inspector se inclinó con simpatía para dar a entender que aceptaba nuestro intrusismo, pero me fijé en que Heath no se daba por enterado de las declaraciones de Markham, y se condujo como si nosotros no existiéramos.

El inspector Moran no se parecía a los demás. Era un hombre de unos sesenta años, de blancos cabellos y de oscuro bigote, impecablemente vestido y que, en resumen, parecía más bien un agente de Bolsa, feliz y próspero, que un funcionario de la Policía[2].

—He confiado el caso al sargento Heath —dijo con voz armoniosa y grave—. Temo que tardemos en llegar al final. El inspector jefe ha creído oportuno darnos el apoyo moral de su presencia en la primera indagación. Está aquí desde las ocho.

El inspector O’Brien se había apartado de nosotros no bien entramos en la habitación. En pie, entre las dos ventanas de la fachada, contemplaba la marcha de todo con rostro grave e indescifrable.

—Me voy —añadió Moran—, porque me han sacado de la cama a las siete y media y aún no he desayunado. Ahora que está usted aquí, ya no me necesitan… ¡Adiós!

Cuando se hubo marchado, Markham se dirigió a su ayudante para decirle:

—Le ruego, Dinwiddie, que se encargue de estos señores. Son noveles y quieren enterarse de lo que pasa. Infórmelos mientras voy a hablar con Heath.

Dinwiddie aceptó solícitamente la tarea que se le confiaba, satisfecho, según creo, de tener pie para dar libre curso a su necesidad de actividades.

Los tres nos volvimos instintivamente hacia el cadáver, que, al fin y al cabo, era el centro del drama. Y oí que Heath dijo, con mal humor:

—Seguramente, mister Markham, va usted a intervenir en el asunto, ¿no es eso?

Dinwiddie y Vance hablaban juntos, y yo vigilaba con interés a Markham desde que nos había hablado de la rivalidad existente entre la Jefatura de Policía y el personal del despacho del fiscal.

Markham miró a Heath, se sonrió con una sonrisa lenta y condescendiente e hizo gestos negativos con la cabeza.

—No, sargento —replicó—. Estoy aquí para trabajar en colaboración con usted, y quiero hacer constar desde el principio nuestra relación mutua. No estaría yo aquí si el jefe no me hubiera pedido por teléfono que interviniera en el asunto. Sobre todo, que no se pronuncie mi nombre. Ya se sabe, o por lo menos, se sabrá pronto, que el comandante es un viejo amigo mío, y es preferible no divulgar las razones que me relacionan con este drama.

Heath murmuró una respuesta que yo no comprendí. Pero me pareció que de pronto se reanimaba; como todos cuantos conocían a Markham, sabía el valor de su palabra y estimaba al magistrado.

—Si en este asunto se ha de ganar algo —agregó Markham—, que sea para la Policía. Prefiero que salga usted en los periódicos… Y además, querido amigo —terminó humorísticamente—, si hay censura, que sea igualmente para ustedes.

—De acuerdo —repuso Heath.

—Pues entonces, manos a la obra —replicó Markham.