Para Freud, la angustia es un estado afectivo que reproduce sucesos traumáticos primitivos. La considera un «dispositivo protector». El yo, al reconocer un peligro, da la señal de alarma, que es la angustia.

En Inhibición, síntoma y angustia trata de reunir todo lo que puede decir sobre la angustia.

La angustia es, pues, en primer lugar, algo que sentimos. La calificamos de estado afectivo, aunque no sabemos bien lo que es un afecto. Como sensación, presenta un franco carácter displaciente; pero no es ésta la única de sus cualidades, pues no todo displacer puede ser calificado de angustia… Su carácter displaciente parece presentar, en efecto, algún rasgo especial, si bien no resulta fácil su determinación. Pero, además de este carácter peculiar, difícilmente aislable, corresponden a la angustia sensaciones físicas más precisas, que referimos a determinados órganos… las más frecuentes y precisas que afectan a los órganos respiratorios y al corazón. Estas sensaciones demuestran que en el proceso total de la angustia participan inervaciones motoras.

(Freud, 1925, pág. 52)

Para él, «toda formación de síntomas es emprendida con el solo y único fin de eludir la angustia» (op. cit., pág. 58).

Desde el punto de vista del carácter no podríamos decir que se constituya con este único fin la estructura caracterial, pero sí que la evitación de la angustia desempeña un papel fundamental en su constitución y en su mantenimiento.

Bleichmar, por su parte, incluye, bajo la denominación de angustia, todos aquellos estados afectivos que son el resultado de la activación de un sistema de alerta y emergencia ante distintos tipos de peligros externos o internos.

Para él, el sistema de alerta está marcado por el significado de los objetos, situaciones y vivencias que lo activan, aunque también guarde relación con el sistema neurovegetativo, que corresponde a los niveles más primitivos de organización biopsíquica.

Considera que cualquier estado emocional que presagie peligro (y esto sólo va a depender de la manera en que las experiencias hayan sido inscritas en el psiquismo) puede promover la angustia. Habla de cómo las «creencias matrices pasionales», que tienen que ver con esa forma en que las experiencias se inscriben en la psique, organizan los cuadros emocionales, dotando a las ideas particulares de un sentido y una carga emocional que determinan la cualidad de placer o angustia que poseerán.

Para Horney, la angustia básica es la sensación de estar aislado y solo en un mundo potencialmente hostil. Las influencias adversas hacen que el niño no adquiera una sensación de confianza, sino una profunda inseguridad y una vaga aprensión, a la que da el nombre de angustia básica.

Para Winnicott, la angustia en las primeras etapas está relacionada con la amenaza de aniquilación. En los primeros momentos de la vida, el bebé es un ser inmaduro que está constantemente al borde de una «angustia inconcebible», que se traduce en fragmentarse, caer interminablemente (experiencias de caídas), no tener ninguna relación con el cuerpo, no tener ninguna orientación, y que es la materia prima de las angustias psicóticas.

A estos primeros momentos remonta la etiología del self falso. El infante está casi siempre no integrado. Periódicamente expresa, a través del gesto, un impulso espontáneo que indica la existencia de un self verdadero potencial. El self verdadero sólo adquiere un mínimo de realidad como resultado del éxito repetido de la madre en dar satisfacción a ese gesto espontáneo. Cuando no ocurre así, cuando la adaptación de la madre no es suficientemente buena, el niño vive, pero vive de un modo falso. Desarrolla un self falso con el que «reacciona» a las exigencias ambientales. A través de este self falso construye un conjunto falso de relaciones. Tiene una función muy positiva e importante: ocultar al self, lo que hace sometiéndose a las exigencias del ambiente. Parece, como cualquier mecanismo de defensa, un «dispositivo protector». Este dispositivo protector para resolver la angustia es muy masivo cuando se manifiesta a través del carácter, porque inunda todas las facetas vitales.

Desde un punto de vista relacional, Horney, dado que supone que la angustia básica se corresponde con la sensación infantil, considera que las estrategias inconscientes para calmar la angustia básica están en relación con los demás. El individuo se dirige hacia los demás, tratando de unirse a la persona más poderosa que haya cerca, o contra los demás, rebelándose y combatiendo, o lejos de los demás, aislándose, retirándose emocionalmente, cerrando las puertas de la vida interior.

En una relación humana sana, los movimientos contra la gente, hacia la gente y lejos de ella, no se excluyen mutuamente. Las capacidades de necesitar y dar afecto, de ceder, de luchar y retirarse son complementarias y necesarias. En el niño que se siente en terreno precario, por causa de su angustia básica, estos movimientos se tornan extremos y rígidos.

Los movimientos hacia, contra y al margen de la gente constituyen un conflicto básico que, al principio, se manifiesta en actitudes contradictorias y, con el tiempo, se resuelve haciendo que prevalezca una de esas actitudes, agresiva, dócil o desentendida.

Esta primera tentativa para resolver el conflicto interno, generado por la angustia, tiene una influencia decisiva sobre el rumbo del desarrollo ulterior porque no se relaciona exclusivamente con las actitudes hacia los demás, sino que supone, inevitablemente, ciertos cambios en la personalidad. De acuerdo a su dirección principal, el niño adquiere también ciertas necesidades, sensibilidades e inhibiciones adecuadas. Utilizando sus ejemplos: el niño dócil tiende no sólo a subordinarse a los demás y apoyarse en ellos, sino que trata de ser abnegado y bueno, mientras que el niño agresivo trata de dar valor a la fuerza y a la capacidad de resistir y luchar.

Bleichmar destaca la importancia del sistema de alerta y emergencia en la constitución del psiquismo.

Dice que ante distintos tipos de peligros internos o externos se activa el sistema de alerta cuyos resultados son los estados afectivos englobados habitualmente bajo la denominación de angustia, la cual adopta múltiples variantes: angustia de autoconservación, de persecución, culpa, confusión, vergüenza, sentimientos de pérdida de la coherencia mental o corporal.

Este sistema de alerta y emergencia está marcado por las significaciones que adquieren los objetos, situaciones y vivencias. El sujeto busca reexperienciar ciertos estados emocionales y huir de otros, en función de esa significación, que viene condicionada por la forma en que las distintas experiencias han quedado inscritas en el psiquismo.

Cualquier estado emocional que presagie peligro puede promover la angustia. Son ideas personales las que dan sentido y carga emocional a una vivencia y determinan su cualidad placentera o angustiosa en función de las «creencias matrices pasionales». La sede de la angustia es el yo. Para Freud, el yo sigue el mismo camino contra peligros exteriores o interiores a la hora de establecer la defensa: así como ante un peligro exterior la huida puede ser la defensa que lo saca de la situación real de peligro, así la represión, en cuanto a peligros interiores, es una forma equivalente de fuga.

Las defensas tratan de disminuir la angustia, ocultando a la conciencia aspectos displacenteros del inconsciente. Son los mecanismos de defensa freudianos. A ellos añade Bleichmar defensas que implican transformaciones en el inconsciente. La que más nos interesa, desde el tema que estamos abordando, es la asunción defensiva de identidades inconscientes, el carácter como defensa, en la que el sujeto adquiere una identidad que le permite evitar otra que es la temida. Fenómeno que incide en lo que ya hemos hablado de lo enajenado en la autoimagen como uno de los elementos de la constitución del carácter, llevado a su máxima expresión.

También nos interesa recoger la defensa simbiótica inconsciente, en la que algo inexistente en la estructura psíquica del sujeto es incorporado gracias a la unión con el otro, mientras se conserva el vínculo. El otro es utilizado, sin conciencia, para proveer sentimientos de seguridad, de potencia, vitalidad, apaciguamiento, sentido… En el trabajo con el eneagrama hemos podido observar cómo ocurre esta incorporación de un diagnóstico dado por alguien transferencialmente importante, de manera que vemos a algunas personas convertidas en la caricatura estereotipada de un rasgo, que, en ocasiones, ni siquiera es el propio.

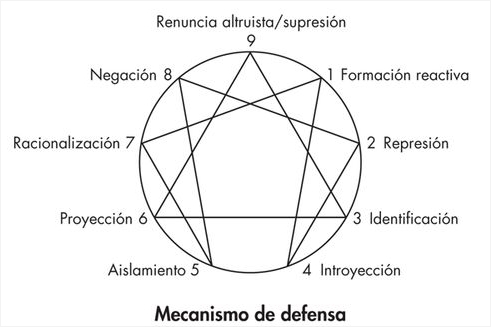

La defensa específica del eneatipo 1 es la formación reactiva: consiste en intensificar una tendencia de signo contrario a la que nos resulta intolerable. Se hace «de una vez por todas». Fenichel dice que la persona que ha elaborado formaciones reactivas no ha creado con ello un determinado mecanismo para utilizarlo cuando se produce la amenaza de un peligro instintivo; ha modificado la estructura de su personalidad como si el peligro estuviera siempre presente. Previa a la formación reactiva es la transformación en lo contrario la que reemplaza un impulso inadecuado por su opuesto. Cuando esta transformación se convierte en un mecanismo permanente, incorporado en el carácter, es cuando hablamos de formación reactiva.

En el eneatipo 2, el mecanismo es la represión: consiste en la exclusión de la conciencia de contenidos psíquicos intolerables. Es un proceso psíquico universal, en cuanto se halla en el origen de la constitución del inconsciente, pero es particularmente manifiesta aquí. Expresa una actitud en la cual la cosa censurable es tratada como si no existiera. El paso previo es la supresión que tiende a hacer desaparecer de la conciencia un contenido displacentero. En la represión se mantiene el afecto pero disociado del contenido, lo que se reprime es el significado. En cambio, la supresión tiene que ver con el afecto. El afecto no puede reprimirse, pero sí puede ser suprimido de la conciencia.

El mecanismo característico del 3 es la identificación: asimilación inconsciente de rasgos de personas significativas de nuestro ambiente. Más allá de un mecanismo de defensa es la operación psíquica en virtud de la cual se constituye el sujeto humano. Pero en el 3 esa operación psíquica que constituye la identidad parece estar siempre inacabada, como si siguieran necesitándose patrones de identificación en cada circunstancia específica.

El 4 utiliza el mecanismo de introyección: proceso por el cual el sujeto hace pasar de «fuera» a «dentro», en forma fantasmática, objetos y cualidades inherentes a los objetos. La incorporación es el más arcaico de los fines dirigidos hacia un objeto. La identificación, llevada a cabo mediante la introyección, es el tipo más primitivo de relación con los objetos. La incorporación, si bien es una expresión de amor, objetivamente destruye los objetos como tales, como cosas independientes en el mundo externo.

En el eneatipo 5, la defensa característica es el aislamiento: consiste en aislar un pensamiento o un comportamiento de forma tal que se pierdan las huellas de sus conexiones y su significación emocional. Se produce una fuerte resistencia a la demostración de las conexiones reales.

El mecanismo defensivo del 6 es la proyección: el desplazamiento hacia el exterior de contenidos inconscientes intolerables. Es la operación por medio de la cual el sujeto expulsa de sí, y localiza en el otro, cualidades, sentimientos y deseos que no reconoce o rechaza en sí mismo. Su contenido es no quiero esto, quiero escupirlo, o al menos poner distancia entre esto y yo. En general, el organismo prefiere sentir los peligros como amenazas desde fuera y no desde dentro porque ciertos mecanismos de protección contra estímulos excesivamente intensos sólo pueden ser puestos en acción contra los estímulos externos.

En el 7, el mecanismo básico es la racionalización: se trata de un embellecimiento de las motivaciones profundas que son vividas como inconfesables. Es un procedimiento a través del cual se intenta dar una explicación, coherente desde el punto de vista lógico y aceptable desde el moral, a una actitud, idea o sentimiento cuyos motivos verdaderos no se perciben. Dado que toda conducta puede admitir una explicación racional, resulta difícil decidir cuándo se trata de una racionalización, y por ello es útil poner entre paréntesis los argumentos racionales para descubrir lo que puedan ocultar. También es característico de este eneatipo la forma que adquiere la defensa para evitar el displacer inconsciente y que se manifiesta en la búsqueda de satisfacciones compensatorias.

El mecanismo del 8 es la negación, la no aceptación de una percepción intolerable de la realidad. Donde se impone mejor la tendencia a la negación es allí donde se trata de percepciones internas, aisladas, de carácter doloroso. El desarrollo gradual del yo y del principio de la realidad refuerza la experiencia y la memoria y debilita la tendencia a la negación. Por ello es habitual observar un desdoblamiento del yo en una parte superficial que conoce la verdad y una parte más profunda que la niega. Con el fin de evitar el displacer activa estados mentales que son utilizados para contrarrestar los que provocan sufrimiento, concretamente la búsqueda de intensidad, de estados de excitación para contrarrestar el vacío.

La renuncia altruista sería el mecanismo del 9, en el cual se trata de satisfacer los propios deseos de forma vicariante: se produce una identificación con el otro y a través de darle al otro lo que necesita se logra la propia satisfacción. Esto se combina con el mecanismo de supresión del que hemos hablado como el paso previo a la represión del 2, que en el 9 se queda en ese primer paso de supresión del afecto del plano de la conciencia y que en algunos casos llega a producir un adormecimiento depresivo para suspender la actividad global del psiquismo. A nivel inconsciente, de cara a evitar el displacer y la angustia, se efectúa una desactivación del deseo.