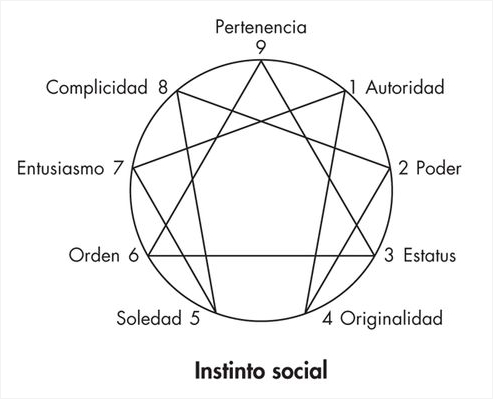

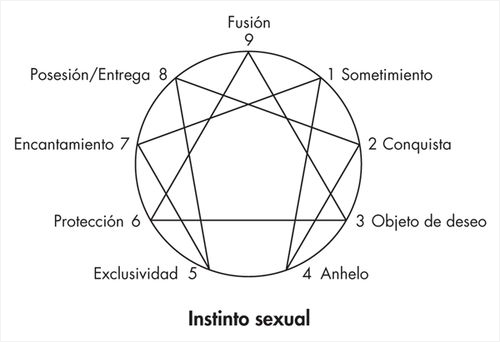

Según la visión del eneagrama hay tres instintos básicos, que se expresan en cada uno de los rasgos dando origen a veintisiete subtipos. Estos instintos son: conservación, social y sexual, y su predominio matiza las formas en que se presentan los distintos caracteres. Sin embargo, en nuestra experiencia el hecho de que domine uno u otro no significa que los demás no se vivan desde la propia pasión dominante, de manera que nuestro comportamiento en el ámbito sexual, social o autoconservativo siempre va a estar teñido por las actitudes y emociones que caracterizan a nuestro rasgo principal. Por otra parte, en diversos momentos de la vida pueden apasionarse distintos instintos.

En el eneagrama el instinto agresivo es obviado. Intentaremos ver cómo se manifiesta en las diferentes estructuras caracteriales, de acuerdo con la experiencia clínica.

Los instintos no tienen un centro superior. Según este esquema, el instinto se enferma cuando se apasiona, cuando la pasión lo invade. Basta desactivar esa invasión para que el instinto recupere la salud. No son, como las emociones o los pensamientos, positivos o negativos, simplemente son.

Los tres instintos o el sistema pulsional deseante

Bleichmar aborda el tema de los instintos desde otro punto de vista. Dice que en el ser humano el instinto animal se inscribe en el psiquismo en términos de deseos. Los deseos se hunden en lo pulsional autoconservativo y en lo pulsional sexual. En el planteamiento del eneagrama se introduce un tercer instinto, el social.

Bleichmar establece dos pulsiones básicas (conservación y sexual), pero su sistema pulsional deseante incluye cuatro subsistemas, el de apego y el narcisista, además del de conservación y el sexual.

En los instintos o pulsiones podemos distinguir tres aspectos: la fuente, el fin y el objeto. La fuente hace referencia al estado físico-emocional del sujeto en el que se activa la pulsión; el fin es siempre la satisfacción, pues aunque el «principio de la realidad» puede hacernos postergarla, esta satisfacción es el fin ineludible; y el objeto, el destinatario de la pulsión, el otro, que en el caso de las pulsiones de autoconservación es uno mismo, así como lo es también en el narcisismo. Aunque si lo miramos con más profundidad, sea cual sea el objeto de la pulsión, el fin que persigue es la satisfacción del sujeto, y en este sentido podríamos considerarlas todas como narcisistas.

Desde el punto de vista del objeto, aunque las pulsiones se activen en el sujeto, tienen al otro como destinatario y, por eso, establecen formas de vínculo.

Las formas de vínculo establecidas desde el sistema pulsional deseante que Bleichmar analiza son:

El instinto social del eneagrama estaría a caballo entre los deseos de respuesta emocional por parte del otro y los narcisistas. En este mapa no se contempla el narcisismo como un instinto. Desde nuestro punto de vista, el narcisismo sostiene la estructura del carácter, manteniendo la identificación con la imagen más valorada de nosotros mismos. Como dice Horney, el «sistema del orgullo» nos obliga a convertir «necesidades en virtudes» y así transformamos determinados aspectos y límites de nuestra personalidad en valores positivos. Nombramos la sumisión como amor, la agresividad como fuerza, el miedo como prudencia, la ira como justicia, etcétera. El trabajo con el carácter exige como primer paso renombrar nuestras emociones, quitándoles el tinte narcisista y volviendo a llamarlas por su nombre.

Siguiendo con el planteamiento de Bleichmar, él dice que esos cuatro tipos de deseos se hallan presentes en todo sujeto, pero varía la importancia que adquiere cada uno de ellos. Es precisamente esta dominancia relativa del tipo de deseo la que genera importantes tensiones en el vínculo y produce serios desencuentros cuando no coincide. Nos abre con ello una interesante posibilidad de trabajar con los vínculos poniéndolos en relación con los subtipos. Sin profundizar en algo que requeriría un estudio mucho más concienzudo, queremos comentar las dificultades que estos desencuentros generan en las parejas simplemente, por ejemplo, cuando el sistema motivacional dominante para uno es la conservación y para el otro lo es el social o el sexual y la diferencia es leída en términos de desinterés o desamor.

Siguiendo con la influencia entre los sistemas pulsionales y las relaciones personales, observa que los estados emocionales tienen, en la expresión de los afectos, un aspecto expresivo y otro conativo: son formas de comunicar al otro estados del sujeto, de promover ciertos afectos en el otro que lo conduzcan a hacer algo en relación con el sujeto. Considera interesante analizar los medios empleados para conseguir que el otro satisfaga los deseos: seducción, castigo, provocación de sentimientos de culpa… Aunque cualquier estructura caracterial tenga a su disposición cualquiera de estos medios, lo más habitual es que se «especialice» en alguno, por ejemplo, para el 2, la seducción, para el 4, la provocación de sentimientos de culpa, para el 1, el castigo…

Por otra parte, el propio sujeto también percibe sus afectos como una instrucción de hacer algo y reacciona ante ellos. La forma en que los padres reaccionaron ante los afectos del niño se constituye en un sistema codificador de cómo se debe reaccionar ante los propios afectos. A nivel interno, cada sujeto utiliza fórmulas estructurales en relación con sus deseos y su regulación: negarlos, satisfacerlos, desconocerlos, rechazarlos… Satisfacerlos es característico del 8 y del 7, desconocerlos es lo habitual en el 3, negarlos en el 9, rechazarlos en el 1.

Todos estos aspectos aportan una dimensión interesante a la hora de analizar cómo se apasiona el instinto: ver la dominancia del tipo de deseo, las dificultades vinculares que nos ha producido, la forma en que tratamos de manejar al otro para que satisfaga nuestros deseos y la reacción ante los deseos del otro y los propios. Elementos a tener en cuenta en el trabajo de la «observación de sí».

Instintos e identidad

Aunque desde el punto de vista del eneagrama es el rasgo principal el que va a determinar la identidad global del individuo, resulta interesante el planteamiento de Bleichmar en cuanto a aspectos parciales de esa identidad vista desde los sistemas motivacionales dominantes que pueden servir para identificar el instinto predominante en los diferentes subtipos de cada rasgo.

Desde los sistemas que le dan forma, las identidades pueden ser:

Como es obvio podemos identificarnos con cualquiera de estas identidades sin que eso excluya a las demás, puesto que aunque uno de los instintos o sistemas motivacionales sea el predominante, esto cambia a lo largo de nuestra vida y siempre mantenemos todos, de forma que uno puede identificarse primordialmente con la identidad de seductor que corresponde al instinto / sistema sexual y, al mismo tiempo, en el plano narcisista ser admirado, en el sistema del apego, abandonante, y en el de conservación, protector, o cualquier otra combinación posible. En este esquema, el impulso agresivo está incluido en el mismo paquete que el sexual, aunque destaca que la agresividad puede matizar estas identidades y dar forma a sus manifestaciones.

Por otro lado, estas identidades se mueven en un interjuego entre lo interno y la intersubjetividad en el que van emergiendo ciertas estructuras intrapsíquicas que fijan las modalidades con las que el sujeto se relaciona con los otros y consigo mismo. Las que Bleichmar observa son representaciones fantaseadas que pueden ser de dos tipos:

Considera que se trata de un verdadero escenario mental, dominado por la fantasía inconsciente, en el que los personajes que lo pueblan, incluido el sujeto, son representados como atacándose o amándose, protegiendo o abandonando, reaccionando con desdén o con simpatía. Estas relaciones internas de objeto constituyen el producto de interacciones reales del pasado, de identificaciones con figuras significativas y de la creatividad de la fantasía inconsciente.

Las representaciones fantaseadas se moverían ya en el plano de las fijaciones, ilusiones o creencias, o como queramos llamarlas, que tienen que ver con la traducción, a nivel cognitivo, de la autoimagen y de la imagen del otro.

Analizar en nosotros mismos todos estos factores, tanto las identidades imaginarias como las formas de relacionarnos con otros, así como cuáles son las estructuras internas que los sostienen y la manera peculiar de cada uno de llevarlo a la vida, nos abre vías de autoobservación.

Desde nuestro punto de vista, el sistema narcisista apuntala el carácter. En el narcisismo no estamos hablando de un instinto propiamente dicho, estamos hablando más bien del «objeto» de un instinto, y ese objeto es el propio yo. Pero no el «verdadero yo», sino el «falso self» que se ha constituido en el carácter, en cuanto máscara con la que nos identificamos, en la que valoramos determinados aspectos y negamos otros.

Según Horney, una vez que construimos defensivamente el «falso self», nos enfrentamos al siguiente paso que considera ineludible: potenciar lo que valoramos y rechazar lo que no encaja en nuestra imagen idealizada. Así tratamos de mantener la imagen interna que más valoramos. Entra en juego el sistema narcisista interno o sistema del orgullo, como lo llama, evitando el término narcisismo, ya que se utiliza en la literatura psicoanalítica en un sentido más amplio que el que ella propone, que se limita al «sentido descriptivo original de estar enamorado de la imagen idealizada».

El sistema del orgullo actúa como una especie de censura que prohíbe llegar a la conciencia a todos aquellos sentimientos que contrarían la imagen valorizada: la envidia, por ejemplo, si lo valorado es la arrogancia, o, por el contrario, la arrogancia si lo que se valora es la modestia. Desde esta óptica, la forma de solucionar el conflicto es ocultarlo y disminuirlo suprimiendo uno de sus aspectos y dando predominio al otro. Exiliamos a nuestro verdadero yo y así el conflicto entre yo verdadero y yo falso desaparece de la conciencia. No olvidemos que no reconocer el verdadero yo es una medida de autoprotección, dictada por la necesidad de supervivencia. Pero el peligro del que hubo de protegerse en la infancia ya no es tal, la realidad adulta es otra que la infantil y el verdadero yo, con todo su potencial genuino, tiende a aflorar a la conciencia, de la misma manera que ocurre con los materiales reprimidos.

Este conflicto nuclear del ser humano entre la autoimagen idealizada que ha sustituido al ser real y el verdadero yo, conlleva, a nivel emocional, una incertidumbre fundamental acerca del sentimiento de identidad (¿cómo me experimento?, ¿quién soy yo?), a nivel intelectual, una angustia que deriva del temor a equivocarse (puesto que no sé quién soy ¿cómo voy a estar seguro de mis decisiones?), y, a nivel físico, una dificultad para actuar según los genuinos impulsos o para contenerlos. Volveremos sobre este tema al hablar del triángulo central del eneagrama.

Cuando nos identificamos con aspectos parciales como si fueran todo nuestro yo, es imposible encontrar respuesta a la pregunta de «quién soy». Gurdjieff, como ya hemos visto, habla en un sentido semejante de que los hombres creemos que tenemos una mente única y que esa mente puede ocuparse de todo, y que esa idea de la mente única viene ligada a la ilusión de que el hombre es uno, una unidad que tiene una voluntad y un yo permanente, que posee plena consciencia y conocimiento de sí y que tiene el poder de hacer. El hombre —dice— se aferra a lo que se imagina que él es y, al aferrarse de este modo a lo que no existe, hace que sea imposible existir y ser real, es decir, llegar a ser lo que podría ser.

Volviendo a Horney y a la imposibilidad de encontrar respuesta a la pregunta de «¿quién soy?» desde la identificación con aspectos parciales de nuestro ser, ella considera que el conflicto entre el yo real y la imagen idealizada es lo bastante fuerte como para desgarrar al individuo y que, si no se logra disminuir la tensión resultante, provoca angustia. Por eso, las tentativas de solución se producen automáticamente.

Obviamente, su planteamiento no es el mismo que el del eneagrama, donde contemplamos la existencia de nueve pasiones básicas que determinan los diferentes estilos de vida. Sin embargo, recogemos aquí, brevemente, sus «soluciones» al conflicto porque destacan lo que se potencia o se niega en la autoimagen (y todos los eneatipos potencian o niegan aspectos de su ser), y la reflexión en torno a lo potenciado o negado de cada uno nos parece una buena manera de empezar a discriminar el «rasgo principal». Por otra parte, desde una óptica diferente, como es la forma de solucionar el conflicto básico en el que está implicado el narcisismo, logra descripciones de tipos más cercanos a los descritos a través del eneagrama, que los de cualquier otra de las caracterologías que hemos consultado.

Para ella son tres las soluciones «mayores» al conflicto básico entre el yo valorizado y el rechazado:

Las soluciones expansivas: el recurso del dominio

Esta solución conlleva un sentimiento de superioridad consciente (porque el individuo se identifica con su yo idealizado) que determina gran parte de la conducta y de las actitudes. Supone una determinación de vencer todos los obstáculos, todas las adversidades del destino, las dificultades de cualquier situación, los problemas intelectuales, los conflictos con otras personas y los propios. Tiene la creencia de que debería ser capaz (y que lo es) de hacerlo. El dominio es la clave. El aspecto polar, que se trata de negar con la posición de dominio, es el terror a la impotencia.

Distingue tres subtipos: el narcisista, la persona enamorada de su imagen idealizada, con la que se siente identificada; el perfeccionista, que se identifica con sus principios y se siente superior a causa de la altura de tales principios, morales o intelectuales, desde los que desdeña a los demás, y el vindicativo arrogante, que está identificado con su orgullo y cuyo principal motor es la venganza y el triunfo.

Los tres tipos que recurren a una solución expansiva cultivan todo lo que signifique dominio, que supone la necesidad de ser superior en algún aspecto. Las tendencias modestas se reprimen para mantener la convicción subjetiva de superioridad, negando cualquier asomo de duda o de culpa, así como también cualquier fracaso. La contrapartida de esto es el temor constante a ser un bluff y a que los demás lo descubran.

El narcisista: es la persona enamorada de su imagen idealizada. Corresponde bastante bien al tipo 2 del eneagrama. Frecuentemente ha sido el niño favorito. De la creencia en su ser especial vienen su alegría y encanto fascinador, su capacidad de gozar de la vida. De ahí deriva también el sentirse con derecho al privilegio. Su sensación de dominio reside en la convicción de que no hay nada que no pueda lograr ni nadie a quien no pueda conquistar, pero necesita la constante afirmación de los otros. Es tanta su necesidad de admiración que consigue ser realmente encantador, impresionar a la gente y mantener ante sí mismo y ante los demás la imagen de alguien con gran capacidad de amar. Para ello derrocha generosidad, con una deslumbrante ostentación de sentimientos, halagos, favores y ayuda.

Puede soportar las bromas, pero no se le puede discutir seriamente. El hecho de que otros tengan deseos u opiniones que contradigan los suyos, lo siente como una humillación y puede derivar en arrebatos de rabia.

No tiene en cuenta sus limitaciones y sobrestima sus capacidades. Pasa por alto sus defectos. Cualquier fracaso o rechazo lo aplasta: su odio y desdén de sí mismo contenidos pueden expresarse entonces con toda su fuerza. Se manifiesta como depresión, episodios psicopáticos o anhelos de destrucción.

Aparentemente, su sentimiento hacia la vida es bastante optimista, pero hay corrientes subterráneas de desolación y pesimismo.

El perfeccionista: se identifica con sus principios y se siente superior a causa de la altura de tales principios, morales o intelectuales, desde los que desdeña a los demás. Su arrogancia la intenta envolver en amabilidad. Correspondería al tipo 1.

Hace grandes esfuerzos por estar a la altura, cumpliendo con sus deberes y obligaciones. Son minuciosos y puntuales, buscan la palabra exacta o la ropa adecuada. Estos son aspectos superficiales de su necesidad de alcanzar la impecabilidad de su conducta. Pero además de esta perfección convencional intenta ser una buena persona a través del cumplimiento de los principios morales. Proyecta su autocondena y mantiene el autoengaño exigiendo a los demás que vivan de acuerdo con sus principios de perfección y despreciándolos si no lo hacen.

Para confirmar la buena opinión de sí necesita el respeto de los demás. Es como si hiciera un «trato» con la vida: como es justo y cumplidor de los deberes, tiene derecho ser tratado con justicia. El sentimiento de dominio se lo proporciona la convicción de la existencia de una justicia infalible.

Cualquier cosa positiva que logre es más la confirmación de su virtud que algo de lo que hay que disfrutar. Por el contrario, cuando no logra sus objetivos puede llegar a desequilibrarse, bloqueado ante la impotencia, la rabia y el sentimiento de injusticia.

Otros puntos vulnerables son el conflicto entre los «debieras» contradictorios y reconocimiento de un error o fracaso que puede desencadenar el odio hacia sí reprimido. Horney llama «debieras» a los dictados interiores que nos marcan cómo deberíamos ser.

El vindicativo arrogante: está identificado con su orgullo. En su descripción aparecen mezcladas características del eneatipo 8 y del 4 sexual. Su principal motor es la necesidad de un triunfo vindicativo. Se impone la necesidad de venganza y triunfo ya que su impulso es poderoso y el freno que suponen para otros el amor, el miedo o la autoconservación es insuficiente.

Es muy competidor, no puede tolerar que nadie quede por encima. Derrota y humilla compulsivamente a sus rivales, pudiendo llegar a poner en peligro su vida.

Es arrogante y violento, no es amable y no le importa, no se preocupa de agradar aunque, a veces, lo oculte bajo una capa de seducción. Desconfiado y receloso, explota a los demás sin tener consideración hacia sus sentimientos, aunque no siempre sea consciente de ello.

Se siente con derecho a que sus necesidades se respeten. Critica abiertamente a los otros, pero no tolera ser criticado. No soporta la frustración, pudiendo manifestar explosiones de cólera violenta, con las que intimida a los demás.

La vindicación encuentra su origen en la niñez, donde hubo experiencias muy duras (humillaciones, brutalidad, hipocresía). Para sobrevivir se endurece, ahogando los sentimientos tiernos. Sus pretensiones son demandas de retribución por el daño sufrido. Ésta es la deuda que la vida tiene con él. Para sostenerla ha de, o bien mantener vivas las injurias (4) y dar salida a su resentimiento, o bien tener la «prudencia» de mirar con desconfianza a todo el mundo (8).

A fin de negar su vulnerabilidad tiene que probarse constantemente su valor. No se permite sentir las heridas, se exige estar por encima del dolor y el sufrimiento. Si, a pesar de todo, la herida penetra la coraza protectora, se hace insoportable el dolor.

Considera que sus actitudes no son más que las armas indispensables en un mundo hostil y traidor. Desprecia la hipocresía de la gente que pretende mostrarse mejor de lo que es. Él no es peor que los demás, sólo es más sincero. Algún día se demostrará que lo han juzgado mal (4). Desprecia en los demás todo lo que reprime y odia en sí, el anhelo de amor, las tendencias conciliadoras, la hipocresía… El odio de sí es cruel y despiadado, por eso su proyección en los otros sirve a los intereses de la autoconservación. La actitud punitiva y la frustración a la que somete a los demás son proyecciones de las tendencias autocondenatorias y autofrustradoras, además de ser expresión de la venganza. Los esfuerzos que tiene que hacer para no verse aplastado por el odio inconsciente de sí son tan tremendos como su arrogancia o su sadismo. Su ausencia de compasión, su dureza, es tanta para los demás como para sí.

La solución de la modestia: el recurso del amor

El individuo que adopta esta solución tiende a subordinarse a los demás. Cultiva y exagera la impotencia y el sufrimiento. Lo que anhela es ayuda, protección y entrega amorosa. Le inquieta cualquier actitud por parte de los demás de admiración o reconocimiento.

Correspondería al tipo 9, aunque en algunas cosas se mezcla su descripción con la del 4.

La dirección de la solución de la modestia es opuesta a la de las soluciones expansivas.

Cree no estar a la altura de sus «debieras» y por ello se siente culpable, inferior y, a veces, despreciable (4). El orgullo es tabú, se niega o no se reconoce. Reprime cuanto denote ambición, vindicación o triunfo. Cultiva la abnegación. No hace uso de la posición de privilegio cuando la tiene. No sabe defenderse cuando lo tratan mal, y cuando se aprovechan de él se da cuenta tarde y reacciona con una cólera violenta, dirigida en primer lugar contra sí mismo y luego contra el agresor.

Teme al triunfo. Evita los actos públicos y no puede atribuirse el mérito si logra el éxito en alguna empresa: le quita importancia o lo atribuye a la buena suerte. «Sucedió», no es algo que él ha hecho. Sólo reconoce el valor personal indirectamente porque «los otros lo creen», pero no lo experimenta en forma emocional.

Además tiene que evitar todo pensamiento, sentimiento o gesto que sea «presuntuoso». Se olvida de lo que sabe, del bien que ha hecho, de lo que ha logrado. Cede fácilmente, no defiende su postura. Todo lo que contribuye al proceso de autodisminución se mantiene mediante poderosas creencias: «hay que contentarse con lo que se tiene», «no hay que desafiar al destino»…

Desprecia el egoísmo casi tanto como la presunción. Aunque es capaz de gozar de las cosas, le cuesta disfrutar solo, las cosas compartidas ganan sabor y significado. Siente como «natural» querer compartir los placeres, algo, por otra parte, absolutamente necesario para él. Le cuesta gastar dinero en su persona, aunque lo puede derrochar por otros. Puede incluso llegar a descuidar su apariencia, preocupándose de ella sólo cuando es para complacer a alguien. Derrocha tiempo y energía en hacer cosas de cara a los demás, pero le cuesta dedicarse tiempo a sí mismo.

Tiene la sensación de que todo lo que hace por sí o para sí carece de sentido; su salvación está en los demás, en la sensación de ser aceptado, querido, amado y apreciado.

La agresividad es otro de los grandes tabúes. Tiene mucha dificultad en expresar la hostilidad, de hecho le cuesta mucho sentirla. Le aterra que alguien sea hostil hacia él y prefiere ceder, comprender y razonar. Las tendencias vindicativas permanecen inconscientes y sólo se expresan de modo indirecto y en forma disfrazada. Abiertamente no puede exigir nada.

Todos estos tabúes constituyen un freno que impide la expansión de la persona, su capacidad de luchar y defenderse, su interés por sí mismo, por todo lo que puede acrecentar su desarrollo y su propia estima. Esta actitud se puede reflejar en lo físico en un encogimiento que reduce artificialmente su estatura.

La violación de los tabúes desencadena pánico, culpa y autocondena. El miedo al ridículo se proyecta hacia afuera, pensando que los demás van a encontrar ridículas sus pretensiones. La imagen idealizada es una combinación de abnegación, generosidad, consideración, comprensión, amor y sacrificio. Inconscientemente supone glorificar también el desvalimiento, el sufrimiento y el martirio. Amor y sacrificio están muy unidos en su mente: debería ser capaz de sacrificar todo por amor. Esta hondura de sentimientos es parte de su imagen (4).

Aunque el orgullo sea algo muy prohibido, está orgulloso de sus valores. Por otra parte, valora en los demás aquello de lo que él carece, la confianza en sí mismo, la capacidad de autoafirmación. De hecho, lo que valora es todo aquello que él tuvo que suprimir. La negación de su asertividad y la admiración de estas características en los otros son determinantes de su actitud dependiente. En el fondo, se desprecia por su docilidad y cobardía. Así, si rechaza hacer un favor, se siente malo, pero si lo hace, se siente tonto.

La necesidad de poner freno a la agresividad, el miedo a las consecuencias que su despliegue podría tener, le llevan a aferrarse más a la solución adoptada. Este tipo suele crecer en una situación propicia a despertar miedos, a veces con una figura de autoridad muy fuerte, ante la que no pudo rebelarse. Lograba el afecto, o al menos una cierta tranquilidad, gracias a la sumisión. Las rabietas se acabaron, se volvió dócil y aprendió a apoyarse en los que eran más fuertes y temibles. Su hipersensibilidad a la tensión y su miedo a la violencia lo llevaron a convertirse en una persona conciliadora. Su miedo al enfrentamiento le lleva a pasarlo por alto o explicarse de alguna manera las acciones contra él, anulando la evidencia.

Esta solución tiene como punto débil el esconder y no desarrollar los valores personales y la evitación de lo expansivo. El proceso de autodisminución es un medio de aplacar el odio, un medio que parece no dejar lugar al orgullo, el cual, sin embargo, reaparece en la posterior valoración que se hace de la solución elegida.

Mide su valor con la medida del amor, vale tanto como lo quieren, necesitan o aman. Estar solo es la prueba de no ser querido, y no ser querido le quita su derecho a estar en el mundo, por tanto es algo que resulta muy importante evitar. El amor se torna tan indispensable como el oxígeno. Y esta necesidad se convierte en derecho, en exigencia, que basa en sus esfuerzos por ser amable y útil, en su sufrimiento y en el sentirse víctima.

Los fuertes sentimientos de venganza han de permanecer inconscientes. De no ser así pondrían en peligro la imagen de bondad que lo hace digno de amor. La rabia deriva en síntomas psicosomáticos o en depresión. De esta forma consigue que los demás se sientan culpables, y ésta es su venganza. Su sufrimiento acusa a los demás y lo excusa a él.

Cuando el sufrimiento es muy fuerte puede aparecer la idea de destruirse o la determinación inconsciente de llevarlo a cabo. La destrucción puede suponer un gran atractivo, como la única salida a sus dificultades: renunciar a la lucha desesperada por el amor.

La solución de la renuncia: el recurso de la libertad

En cierto aspecto es la más radical de todas las soluciones, porque supone una renuncia a la vida activa (5). Esta actitud reduce la vida al mínimo. Así evita las penas, pero se queda también sin las alegrías. La posición de indiferencia parece otorgarle una cierta paz interior.

La persona se convierte en espectador de sí mismo y de su vida. Ser el espectador de sí mismo significa no participar activamente en la vida e inconscientemente negarse a hacerlo. Evita ver los conflictos que esto le genera.

Estrechamente ligada con esta no participación en la vida aparece la ausencia de cualquier lucha seria para lograr algo y la aversión al esfuerzo, pues la perspectiva de la actividad le cansa antes de comenzar. A esto se une una ausencia de metas y planes, como si no supiera qué quiere realmente hacer con su vida.

La esencia de la resignación es la restricción de los deseos. La persona resignada cree, consciente o inconscientemente, que es mejor no desear ni esperar nada. Nada ni nadie debería ser tan importante para que él no pueda prescindir.

Cuando tiene amistades duraderas, ha de mantener la distancia. En este punto es el polo opuesto del tipo modesto, que presenta la necesidad de fundirse con el compañero. Sus deseos de fusión, más aún que cualquier otro deseo, han de mantenerse en el inconsciente para no derribar todo el edificio construido sobre el desapego.

Puede ser atento, pero no hablar íntimamente de sí mismo; puede insistir en contar con tiempo para estar solo y poner muchos límites a las relaciones. Los sentimientos profundos permanecen en su interior, son asunto de él y de nadie más.

Es hipersensible a la presión, coacción o ataduras de cualquier clase. Le puede molestar cualquier cosa que los otros esperen de él. Se rebela interiormente, y puede consciente o inconscientemente frustrar a los demás en su forma pasiva, no respondiendo u olvidándose. Tiene miedo de que alguien con deseos más fuertes se pueda imponer a él y empujarle a hacer algo. Como no experimenta sus propios deseos o preferencias, fácilmente siente que cede a los deseos de otro, aunque, en realidad, no sea así.

La aversión al cambio, a todo lo nuevo, acompaña a la resignación. Prefiere soportar la situación que cambiar.

Toda la actitud de resignación puede ser consciente; en tal caso, la persona la mira como una muestra de sabiduría, pero la mayoría de las veces sólo se da cuenta de su desapego y de su sensibilidad a la coacción.

Aunque prevalezca la resignación, ni las tendencias expansivas ni las modestas son suprimidas. Si son más fuertes las tendencias expansivas, se pueden manifestar en fantasías grandiosas. Frecuentemente se siente superior: está orgulloso de su desapego, de su estoicismo, de su capacidad de bastarse a sí mismo, de su independencia, de estar por encima de la competencia, pero, en realidad, todo nace de su necesidad de proteger su torre de marfil. Las tendencias expansivas ya no constituyen una fuerza activa, sólo alimentan la fantasía. Si prevalecen las tendencias modestas, las personas resignadas tienden a subestimarse. Pueden ser tímidos y pensar que valen poco. Se sienten inermes ante las imposiciones y ataques. Pueden tener mucho cuidado con no herir y tienden a ser dóciles, sin embargo, esta última tendencia no está determinada por la necesidad de afecto, como en el tipo modesto, sino por la necesidad de evitar conflictos. El recurso del amor que da a las tendencias modestas su carácter apasionado, falta en el tipo resignado, decidido a no querer ni esperar nada de los otros y a no relacionarse emocionalmente. Quiere mantener sus sentimientos en lo privado de su corazón, considera más seguro que nadie sepa lo que le pasa, para que no puedan utilizarlo contra él.

La persona resignada pone un freno en su tendencia natural hacia la autorrealización.

La mayoría de las características básicas en que se manifiesta la resignación concuerdan con la búsqueda de libertad: cualquier lazo o necesidad fuerte limitaría su libertad. Si dependiera de sus necesidades, fácilmente dependería de los demás. Desea hacer lo que quiera y cuando quiera. La libertad significa hacer lo que quiera. Pero como ha hecho todo lo posible por congelar sus deseos, no sabe lo que quiere y a menudo no hace nada.

En su infancia hubo alguna hostilidad contra la que el niño no se podía rebelar, así como una falta de respeto a su individualidad. Se sintió desgarrado entre su necesidad de afecto y el resentimiento puesto que no le dejaron ser. Resuelve este conflicto retirándose de los demás, poniendo una distancia emocional. La libertad le da la posibilidad de una independencia interior, pero le obliga a reprimir todos los deseos y necesidades para cuya satisfacción necesite a los demás. Así, las necesidades de comprensión, de experiencias compartidas, afecto, simpatía y protección quedan relegadas. Se esfuerza para dominar sus sentimientos sin que nadie se entere hasta que aprende no sólo a dominar el sufrimiento sino a no experimentarlo. Cuantos menos deseos tenga, más seguro estará en su retiro y más difícil les será a los demás tener algún poder sobre él.

Todo este desarrollo le deja solo, carente de confianza en sí mismo y sintiéndose mal equipado para la vida real.

Su imagen idealizada es una combinación de autarquía, independencia, serenidad, estoicismo y ecuanimidad. Suelen ser poco prácticos y difíciles de tratar cuando entra en juego su actitud reactiva a ser influidos.

Estas soluciones implican un sistema de ideales bajo los cuales el sujeto se representa como digno moralmente: ideales de no agresión, de protección del objeto, de fidelidad, de cuál debe ser el deseo… A este sistema de ideales lo llama Horney la tiranía del debiera, los dictados interiores acerca de todo lo que debiera hacer, ser, sentir, saber y los tabúes de todo lo que no debería ser. Los «debiera» dañan la espontaneidad de los sentimientos, pensamientos, deseos y creencias, y hacen que se diluya la frontera entre lo que deberíamos sentir, pensar o desear y lo que realmente nos pasa. Se imponen como resultado de la necesidad que siente la persona de convertirse en su yo idealizado y de su convicción de que puede hacerlo. El precio que pagamos es muy alto. Por otra parte, muchas de las exigencias interiores no se pueden cumplir, desbordan los límites de lo humano. De nada sirve entenderlo, estas exigencias son más fuertes que la razón, operan con desdén hacia la realidad humana: nada debería ser imposible para uno y no es necesario tener en cuenta condiciones ni límites. La sola voluntad debería ser suficiente. Es difícil renunciar a esta idea, pues hacerlo supone aceptar la falta de omnipotencia. Y la renuncia a la omnipotencia infantil es la más difícil que ha de llevar a cabo un ser humano para llegar a convertirse en un adulto maduro.

Mientras logre mantenerse de acuerdo con sus dictados interiores, una persona puede funcionar bien, pero cada vez que no los cumple, la reacción es de angustia, desesperación e impulsos autodestructores. La situación es aún más difícil cuando los «debieras» son contradictorios, porque mantienen la misma intensidad dentro de la contradicción, cosa que suele ocurrir cuando los sistemas de valores de cada miembro de la pareja parental son muy diferentes. En el momento en que la persona se da cuenta de que no está a la altura de sus dictados interiores, se odia y se desprecia. El orgullo y el odio hacia sí son inseparables, son expresiones del mismo proceso: uno elige de qué ha de estar orgulloso, y lo que debe rechazar, despreciar y odiar. Una vez más, amor y agresividad van de la mano, pues lo que nos hace amar determinados aspectos es lo mismo que lo que nos lleva a odiar a otros.

Horney considera además que cuando un individuo traslada su centro de gravedad a su yo idealizado, éste se convierte en «la vara con la que mide su ser real», y desde la perspectiva de perfección que imponen los «debieras», el ser real, con sus limitaciones, es un auténtico estorbo en el camino hacia la perfección. El odio por el verdadero yo no es consciente, se evidencia en sus consecuencias: sentimientos de culpa, inferioridad, tormento. Se puede dirigir tanto hacia el propio yo como hacia la vida, el destino, la gente, las instituciones…

La actitud destructiva y la autodestructiva las considera consecuencias inevitables del sistema del orgullo. En lo que se refiere a lo autodestructivo distingue seis manifestaciones o formas de expresión del odio hacia sí: exigencias despiadadas, autoacusaciones inexorables, desdén, frustración, autotormento y autodestrucción, que se pueden manifestar en cada uno de nosotros, cambiando sólo los contenidos argumentales.

A veces, las personas están tan llenas de desdén hacia sí que sus fuerzas constructivas no pueden contrarrestar el impacto de las tendencias de autodestrucción. La ampliación de la conciencia lleva a darse cuenta de cómo desaprovechamos oportunidades que nos brinda la vida y luego atribuimos a un destino aciago el no conseguir lo que necesitamos o deseamos.

En cualquier estructura de carácter podemos ver esta combinación de idealización de la solución encontrada, de exigencia y desdén, aunque los contenidos de lo que uno idealiza, se exige o rechaza y odia sean absolutamente diferentes.

Bleichmar aporta una mirada diferente sobre el sistema narcisista. Para él, este sistema está constituido por:

Las «representaciones valorativas del self» que el sujeto tiene sobre sí mismo, constituyen una especie de archivo. En el trabajo se trata de ver cuáles son las áreas, dentro de las múltiples representaciones valorativas de sí mismo, que resultan más significativas, y cuáles, siendo significativas, están más reprimidas, cuáles se utilizan para compensar las representaciones más insatisfactorias y qué contextos —circunstancias y personas— activan unas u otras.

En estas representaciones, las creencias inconscientes (creencia matriz pasional) adquieren la máxima importancia, condicionando la imagen de la propia eficacia, potencia, capacidad de superar las dificultades… Estas representaciones derivan de:

Las imágenes internas de nosotros mismos son muy difíciles de modificar, tanto más cuanto más tempranamente se hayan establecido, pero desde nuestra óptica, aunque se trate de imágenes muy desvalorizadas siempre tienen un componente de lo que Horney llamaría orgullo. La imagen que llegamos a construir de nosotros es la que mejor podemos soportar y, en cierto sentido, es elegida. A menudo, por ejemplo, mantener una imagen muy denigratoria tiene la compensación de saber que somos muy exigentes y que tenemos unos altos ideales, menos conformistas que los de los demás, y que, si los mantenemos, es posible que algún día lleguemos a ser magníficos. No estamos hablando de trastorno narcisista de la personalidad, sino de la personalidad/carácter como un trastorno narcisista.

En cuanto al «sistema de ambiciones heroicas», éstas vienen representadas por modelos concretos de grandiosidad, de yo ideal, figuras idealizadas, héroes y dioses personales con los que el sujeto aspira a identificarse.

Bleichmar distingue ideales:

Es importante especificar las contradicciones que pueda haber entre ambiciones grandiosas y normas superyoicas o ideales morales que cuestionan la legitimidad de tener deseos grandiosos e impiden las conductas conducentes a su satisfacción.

Por último, la «conciencia crítica» es una función del superyó, que puede mostrar distintos grados de severidad y tolerancia, así como una mayor o menor tendencia a la autoobservación. Es la que controla el grado de ajuste entre nuestra representación interna y nuestra vida. Evalúa la distancia entre nuestros ideales y ambiciones y nuestros logros, llegando, en ocasiones, a convertirse en un auténtico tirano que no permite que aparezca nada que no encaje en lo valorado en nuestra autoimagen. El aspecto defensivo del superyó intenta adelantarse a un posible rechazo exterior.

Puede mostrar múltiples matices: pueden existir normas elevadas de cuyo cumplimiento se sigue la autoaceptación e incluso momentos de exaltación narcisista, y puede ocurrir asimismo que el superyó no se sienta nunca satisfecho, y marque siempre la distancia con los ideales, elevando las metas o rebajando la autoimagen, siempre con la intención de atacarse, buscando e inventando defectos y faltas, en una actitud sádica similar a la que recibiera de sus figuras significativas. Esto mantiene una postura rabiosa, en la que los ataques sádicos también se dirigen a las figuras externas. A veces, esta actitud no es constante, sino que aparece sólo en momentos de insatisfacción en el logro de aspiraciones narcisistas y toma, a menudo, la forma de un superyó iracundo que se estructura de forma similar a la de los estallidos de los padres.

De acuerdo con el tipo de ideales cuyo cumplimiento vigila podemos diferenciar un superyó moral (no dañar a otros) o narcisista (serás el mejor, no cometerás errores). Uno u otro tipo puede ser dominante.

Para Bleichmar, el equilibrio narcisista se sostiene, básicamente, en el adecuado balance entre la imagen interna del yo, las exigencias del superyó y la conciencia crítica. Mientras este equilibrio se mantiene, uno no se cuestiona su carácter, pero cuando por razones externas o internas se rompe, el sufrimiento narcisista que ocasiona (sentimientos de malestar, vacío, aburrimiento, impotencia, vergüenza…) puede llevar a plantearse la pregunta sobre «¿quién soy yo?» que posibilita la revisión de las estructuras caracteriales.

Muchos son los mecanismos que se ponen en juego para tratar de evitar ese sufrimiento. Los que enumera Bleichmar son:

Puesto que nosotros consideramos que el sistema narcisista sostiene la elección caracterial, nos interesa analizar lo que ocurre en cuanto al narcisismo, pues completa una faceta del carácter que no está contemplada como tal en el contexto del eneagrama, quizás porque los trastornos narcisistas parecen en gran medida fruto de nuestra cultura.

Los aspectos valorizados y los negados en cada rasgo los analizamos al hablar de la autoimagen en la descripción de los eneatipos, pero aquí vamos a analizar brevemente el equilibrio (o desequilibrio) narcisista, en función de la interrelación entre la imagen, las exigencias y la conciencia crítica.

En el 1:

En el 2:

En el 3:

En el 4:

En el 5:

En el 6:

En el 7:

En el 8:

En el 9:

Por supuesto, junto a todo esto, que de alguna manera es lo que se ve, están los aspectos inconscientes y menos evidentes, especialmente importantes en lo que se refiere a la autoimagen, que ya tendremos ocasión de analizar.

En este punto vamos a desarrollar una serie de hipótesis explicativas acerca de la constitución de los distintos tipos, aglutinándolos en torno al triángulo.

Naranjo señala que en el mapa del eneagrama siempre aparece un triángulo central que une los puntos 9-6-3. Las interconexiones que aparecen entre estos tres puntos, en forma de lados del triángulo, constituyen conexiones psicodinámicas, de tal forma que cada una sirve de base a la siguiente en la secuencia que reflejan las flechas que los unen.

Centrándonos en el eneagrama de las pasiones, el vértice superior, el 9, representa la pasión más básica, la pereza o acedia; a su derecha, el 3, la vanidad, y a la izquierda, el 6, el miedo. Naranjo considera que estos tres estados son las «piedras angulares» de todo el edificio emocional.

La falla en el desarrollo de la confianza básica genera miedo (6); la estrategia para superar el miedo es desarrollar la vanidad (3), entendida como identificación con una imagen, y esta identificación lleva al olvido de sí, a la acedia (9). El círculo vicioso está establecido y se mantiene: podemos decir que el olvido de sí (9) priva al individuo de una base desde la que actuar y esto desemboca en el temor (6). Como debemos actuar en el mundo a pesar de nuestro temor, nos sentimos forzados a actuar desde una imagen falsa (3). Construimos una máscara con la que nos identificamos y enfrentamos al mundo. Cuanto más nos identificamos con nuestra máscara, más olvidamos quiénes somos, perpetuando el olvido que sustenta el temor. Podemos iniciar el círculo vicioso desde cualquiera de los puntos. Por ejemplo, podemos ver que la pérdida del estado fusional hace necesario establecer una identidad para funcionar en el mundo, un personaje con el que identificarse (3); como ese personaje no responde a nuestra verdadera identidad, tenemos miedo (6), entre otras cosas a que nos descubran y, como tenemos miedo, nos olvidamos de nosotros y nos ocultamos (9).

Para Naranjo, los estados situados entre estos tres pueden ser interpretados como interacciones en diferentes proporciones de ellos.

Ahora nos centraremos en la manera de entender los rasgos en relación con los puntos centrales del triángulo, que plantea Palmer, como alas (emocional —2,3,4—, intelectual —5,6,7— e instintiva —8,9,1—) en las que se expresan de otra manera el mismo problema en cada uno de los puntos que rodean al central (por ejemplo en el 2 y el 4 en relación con el 3), porque esta aportación de ella nos sugirió la idea de profundizar en este esquema.

Resumiremos brevemente lo que plantea para seguir luego con nuestro desarrollo. Plantea que el triángulo central apunta a tres núcleos de preocupación mental, concretamente la imagen para el 3, el miedo para el 6 y la abnegación para el 9, a los que corresponden tres pasiones emocionales que serían «¿qué estoy sintiendo?» en el caso del 3, el temor en el caso del 6 y la ira en el del 9. Los puntos que comparten cada ala serían variantes de las personalidades centrales.

Tratando de entender un poco más nos remontamos al origen, a la observación de lo que nos ocurre como individuos y como especie. Partimos de la base de que todos los mamíferos nacen en una situación de precariedad muy similar a la del cachorro humano: no pueden valerse por sí mismos, ni defenderse y necesitan un entorno de apoyo que los sujete. En cualquier especie superior, los cachorros tienen un lugar de privilegio: la conservación de la especie depende de que ellos puedan llegar a desarrollarse como adultos normales, y el peso de la conservación de la especie prima sobre los intereses del individuo e incluso sobre la autoconservación.

En la especie humana no ocurre así. El proceso de individuación-separación del grupo es mucho más fuerte que en cualquier mamífero y los intereses individuales llegan a pesar tanto que entran a menudo en conflicto con los de la especie. Por otra parte, en los humanos los instintos ya no son tan directos, vienen mediatizados por el yo, la cultura, lo mental… Y el desvalimiento inicial es mayor y más prolongado que el de cualquier otro mamífero. Esta característica que es la que nos permite una mayor plasticidad y un margen de evolución mucho más amplio que el de los restantes animales es, a la vez, la que nos hace tan frágiles e inseguros.

El ambiente de apoyo, el sostén maternal que necesita cualquier mamífero adquiere una gran complejidad en el caso del humano. Por un lado, el instinto maternal de cualquier animal criado en su medio facilita que la madre desarrolle su función de una manera absolutamente efectiva y plena hasta que el cachorro alcanza su autonomía. Los animales no tienen dificultad en desarrollar su potencial y adquirir la confianza básica que se lo permita, aunque puedan mostrar temperamentos distintos.

El instinto maternal ha de transformarse en la especie humana en «amor maternal» que, aunque se apoye biológicamente en el instinto, no posee ya la fuerza de su ceguera y su perentoriedad, sino que, por el contrario, aparece limitado por las experiencias y características personales de la madre, así como por las circunstancias socioculturales.

La inmadurez con que un ser humano llega al mundo hace que su maduración tenga que completarse en los primeros meses de la vida. Rof Carballo habla de una especie de pseudoherencia, que pone en relación con el proceso constitutivo de la personalidad en función del entorno. Sería como una trama sobre la que se constituye la vida humana, entretejiéndose el programa hereditario con la relación transaccional que se establece con las personas que se ocupan de la crianza. A esta trama la llama «urdimbre constitutiva». Esta urdimbre constitutiva se transmite a través de las generaciones porque se apoya en la «continuidad psicobiológica» de una maduración que se realiza en el ámbito de las primeras relaciones personales, relaciones transaccionales entre dos sistemas que se influyen recíprocamente. La urdimbre constituye una realidad programadora que va a modelar las pautas de conducta, de percepción de la realidad y de reacción emocional, así como el tipo de relaciones que se establecerán posteriormente con otras personas.

Podemos imaginar en el centro del círculo que rodea al eneagrama, al yo-fusión, al yo no separado aún de la madre, como el punto de partida. Ese yo dispone de ciertas características heredadas y otras que van a constituirse al salir del entorno fusional. Durante los primeros meses, en la etapa del yo-fusión, no hay diferencia entre yo y no-yo y esta indiferenciación protege de las angustias básicas y permite la sensación de omnipotencia. Una omnipotencia que creemos cercana al concepto que de ella tiene Winnicott en el sentido de que son los deseos del bebé los que «crean» la realidad que los satisface. Al empezar a constituirse el yo como «otro», al irse separando de la madre, los sentimientos de angustia, impotencia y desintegración se disparan: el mundo existe más allá de sus deseos y no siempre los satisface. El yo ha de ir integrándose con los escasos recursos propios de que dispone, no puede hacerlo sin el sostén del entorno y esto genera una profunda angustia de desintegración. Creemos que este proceso se manifiesta en el triángulo, en la constitución de esos tres puntos clave en la comprensión del carácter según el eneagrama.

Freud hablaba de hilflosigkeit y Bleichmar recoge este término destacando el escaso eco que ha tenido en la clínica psicoanalítica, a pesar de que Freud lo consideró central en el desarrollo, tanto como para considerar que «podría explicar la emergencia de las formas particulares de angustia» (Bleichmar, 1997). En nota a pie de página (46) dentro del capítulo «Una deuda del psicoanálisis: el desarrollo de una clínica de la hilflosigkeit freudiana (impotencia / desvalimiento)», se plantea matizaciones en la traducción del término. Habla de que implica esa sensación de desamparo, de desvalimiento, ese estado interior de impotencia del bebé que necesita una ayuda externa para satisfacer sus necesidades. Por eso apuesta por la traducción como impotencia / desvalimiento. Nosotros añadiríamos el matiz de desamparo. Mientras las dos primeras tienen más que ver con la sensación interna, el desamparo se refiere a la necesidad del otro. Creemos que estos tres términos definen la situación objetiva en que se encuentra cualquier bebé humano: la impotencia, en cuanto incapacidad de satisfacer por sí mismo las necesidades y deseos, el desvalimiento en cuanto debilidad o fragilidad que implica esa impotencia, y el desamparo en cuanto necesidad de ayuda externa. Si hablamos de sensaciones quizás habría que utilizar otros términos, pues si bien la impotencia además de describir la situación objetiva puede ser identificada como una sensación, para los otros dos términos propondríamos «soledad» como correspondiente al desamparo e «indefensión» en relación con el desvalimiento. En cualquier caso, nos encontramos con tres aspectos profundamente interrelacionados y que suponemos han de tener una correspondencia en el mundo interno del bebé y dejar su huella en la memoria celular de cualquier ser humano.

En relación con el triángulo, cada punta podría expresar uno de estos aspectos, como si la sensación básica incidiera más en uno u otro matiz de la hilflosigkeit. La impotencia sería lo nuclear en el caso del 9 (y su ala 8-1), la indefensión o desvalimiento en el del 6 (5-7) y la soledad y el desamparo en el del 3 (2-4).

No tener recursos genera la sensación primitiva de impotencia que consideramos nuclear en los rasgos instintivos (8-9-1), la separación de la madre sostenedora hace conectar con el vacío del propio yo, que encontramos en los rasgos emocionales (2-3-4), mientras que la sensación de angustia, de peligro, de temor indefinido a la propia desintegración aparece con mayor claridad en los intelectuales (5-6-7).

Pensamos que hay tres funciones de la «urdimbre constitutiva» (Rof Carballo) que tienen que ver específicamente con la constitución de esta estructura triangular. En primer lugar, la función tutelar o amparadora. Sin este amparo el ser humano no podría sobrevivir. Las fallas en esta función tutelar inciden en la impotencia, en el «yo no puedo», que genera una sensación muy profunda de déficit, como si algo no estuviera bien en nosotros; no poder, no tener recursos se confunde con no tener lugar en el mundo. Las fallas en el sostén perpetúan la impotencia. En el fondo de los rasgos instintivos-motores (8-9-1) encontramos esta sensación, convertida en creencia. La función tutelar ha de ser combinada con la liberadora, que va a permitir la constitución de la propia identidad, saberse, sentirse uno. Las dificultades con la identidad son especialmente notorias en los rasgos emocionales (2-3-4). En ese desarrollo natural del ser humano en la búsqueda de la autonomía, es necesaria una ordenación del mundo: función ordenadora de la urdimbre. El orden pone límites, pero también genera un encuadre de seguridad porque proporciona las coordenadas básicas donde moverse y una forma de controlar lo instintivo. Cuando algo falla en la urdimbre de orden, cuando no es contenedora, cuando las normas son equívocas, se pierde la confianza en los impulsos instintivos y necesitamos explicarnos el mundo para poner orden en nuestro interior. Las fallas en la urdimbre de orden parecen reflejarse más claramente en las dudas y ambivalencia de los rasgos intelectuales (5-6-7).

La impotencia apoya una emoción básica que tiene que ver con la rabia. La rabia se gestiona de una manera distinta en cada uno de los rasgos instintivos, como plantea Palmer. En el 9 se tiñe de resignación, se olvida, como si asumiera la idea de que ese derecho a estar en el mundo que no tiene, se lo va a dar su adaptación y negara la rabia que se considera muy peligrosa, que puede producir mucho daño en el otro. En el 8, la rabia tiende a ser actuada, algo así como si dominara un sentimiento que tiene que ver con «ahora que si puedo… lo haré», dándose el derecho que, supuestamente, los demás no le dan. El 1 trata de encontrar una justificación racional a su rabia, de recuperar el derecho a estar en el mundo a través de la «bondad» de sus acciones que se ajustan a normas rígidas que, a su vez, trata de imponer a los demás.

El desamparo dificulta alcanzar la autonomía por la excesiva conciencia de la necesidad del otro. La falla en la urdimbre liberadora mantiene esa sensación de desvalimiento. Se traduce en el sentimiento de que solo no soy nada. La emoción básica que esta situación desata tiene que ver con la carencia, con la necesidad del otro. En el 3 se maneja mediante la identificación con la imagen, una imagen que se supone que al otro le va a gustar, a través de la cual se intenta anular el sentimiento de soledad, de vacío. En el 4 se acentúa la expectativa de que llegará un día en que alguien lo sacará de su soledad, o en el que todos se darán cuenta de que lo necesitan tanto como él necesita a los demás. En el 2 se niega la carencia, lo tengo todo y por eso puedo conseguir a cualquiera, no soy yo quien necesita a los demás, son ellos los que me necesitan.

El desvalimiento, o la indefensión, hace especialmente necesario el establecimiento de una confianza básica, que se apoya en la idea de que nadie me quiere dañar, de que me cuidan. La indefensión le pone en contacto con el sentimiento de fragilidad y puesto que soy frágil, los demás, si quieren, me pueden dañar. La desconfianza está justificada. La sensación de estar en peligro deviene de un entorno normativo en que el apoyo y la frustración no son coherentes, de manera que el niño no puede regirse, para sentirse seguro, por los resultados que origina su conducta. La angustia, entendida como emoción básica, se maneja en el 6 como búsqueda de la verdad universal e indiscutible, que le haga sentirse seguro, en el 5 recurriendo a la soledad, a refugiarse en el mundo interno para protegerse, y en el 7 tratando de convertir el mundo en un lugar seguro y lleno de placeres. En los tres casos, «entender» el mundo es crucial para conseguir lo buscado.

Partiendo de la experiencia básica de impotencia, en los rasgos instintivos (1-8-9) surge, junto a la emoción básica de rabia, el tema mental básico que es el del escepticismo en todo lo que no sean cosas concretas y tangibles. El mundo, desde el escepticismo, se ve como «mentira». Y la impotencia trata de resolverse a través de la acción.

En los intelectuales (5-6-7), partiendo de la indefensión, la emoción básica derivada es de angustia y los temas mentales básicos se relacionan con la desconfianza, con la incertidumbre. El mundo se ve como «peligro». Lograr la posesión de la verdad (a través del pensamiento) sería la forma de resolver la indefensión, de tener poder.

En los emocionales, el origen estaría en el desamparo. El desamparo conlleva una emoción básica de vacío, causada por la necesidad del otro, y el tema mental básico giraría en torno a la identidad. El mundo se vive como «espejo». La carencia y la necesidad del otro tratan de resolverse a través de la manipulación.

En resumen, los temas emocionales que consideramos básicos son: rabia, angustia, necesidad.

Los rasgos instintivos que comparten el tema emocional de la rabia lo resuelven a nivel conductual de distinta manera. Lo mismo ocurre en los otros casos. En esquema, nuestra hipótesis de esa traducción a nivel conductual sería:

Rabia:

Angustia:

Necesidad:

Siguiendo con este punto de vista, consideramos que los temas intelectuales básicos son: escepticismo, desconfianza, identidad, en relación con el área instintiva, intelectual y emocional respectivamente.

La hipótesis que manejamos desde ahí es que estos temas mentales básicos se reflejan en la manera de situarse ante el mundo, según el esquema:

Escepticismo:

Desconfianza:

Identidad:

Almaas hace un planteamiento interesante poniendo en relación otros dos triángulos basados en las líneas que unen 825 y 147. Es una perspectiva distinta porque enlaza un rasgo emocional, uno intelectual y otro instintivo en una relación de sentido, que también es válida para 3-6-9.

La hipótesis que nosotros manejamos para estos triángulos es:

En el caso del triángulo 8-2-5 vemos que ante las situaciones de impotencia infantil se reacciona, a nivel instintivo (8) negando la sensación interna que genera la impotencia y sustituyéndola por una actitud de poder, «yo puedo». Complementaria con ella, en el plano emocional (2) es la posición de que mi deseo es suficientemente poderoso como para conseguir cualquier cosa. Así todo lo que «yo deseo» lo puedo conseguir y el mundo no debe oponerse, no debe imponerme ningún límite. En el plano intelectual, estas dos convicciones se traducen en la idea de que «yo soy independiente», no dependo de nada ni de nadie, yo solo puedo conseguir lo que necesito. Para ello he de protegerme de un mundo en el que no se puede confiar y de las personas que intentan invadirme.

La emoción compartida por estos tres rasgos es la del orgullo, que tiñe de un color emocional específico tanto la venganza como el aislamiento.

En el caso del triángulo 1-4-7, partiendo igualmente de situaciones infantiles de impotencia, alimentadas por la incertidumbre generada por el hecho de que ciertas acciones consigan el amor y la aprobación, mientras que otras no, la defensa instintiva se traduce en que «yo sé» (1) lo que es bueno y lo que no, sé cómo deben ser las cosas y cómo debo ser yo. Esto me permite emitir juicios comparativos y de esa comparación nace el sentimiento de que «yo me esfuerzo» (4) más que los otros. Y también sufro más porque en la comparación compruebo, una y otra vez, que me tocó la peor parte. Mi sufrimiento y mi esfuerzo deberían darme derecho a alcanzar mis deseos. Y puesto que tengo esta conciencia y esta capacidad de sacrificio, alguna vez voy a conseguir que las cosas sean como «yo planifico» (7). puedo encontrar la fórmula que me permita conseguir la plenitud de una existencia placentera, sin dolor, en la que ya no será necesario esforzarse más.

La emoción compartida, en este caso, es la envidia, el deseo de algo que aún no poseo.

Desde este punto de vista, por lo que se refiere a la conexión 3-6-9, la defensa instintiva frente a la impotencia infantil tiene que ver con la renuncia a la lucha. En lugar de luchar hay que conformarse con las cosas tal como son. Nada tiene importancia, «yo me conformo» (9), ni puedo ni quiero, porque sé que por mucho que quisiera no iba conseguir lo deseado. Puesto que no me permito desear nada, lo importante es cumplir el modelo que satisface a los otros, el modelo que van a reconocer, «yo soy reconocido» (3) y eso me da derecho a existir. Para lograr este reconocimiento es muy importante no equivocarme, tener las cosas claras, estar seguro, «yo dudo» (6) porque busco la verdad, ante la angustia de equivocarme. Y busco la verdad que me dé seguridad en este mundo tan peligroso.

La emoción compartida es la vanidad, la falta de conexión con los sentimientos profundos.