El carácter se origina como una estrategia que trata de facilitarnos la vida y que termina convirtiéndose en la rigidez que nos la dificulta, quizás porque lo que pudo ser válido en el momento concreto de su cristalización no sigue siéndolo durante toda la vida, frente a circunstancias nuevas.

En el lenguaje común, «carácter» no tiene una connotación negativa, en muchos casos, por el contrario, es algo valorado: ser una persona de carácter es ser alguien de criterios y actitudes bien sentados; también se utiliza el término para justificar las peculiaridades de alguna persona: «es su carácter», y ese carácter se considera positivo o negativo en función de que le facilite o dificulte la vida y las relaciones. Carácter e identidad yoica están tan íntimamente asociados que ante una enfermedad (especialmente si se trata de una enfermedad neurológica) o una situación vital que produzca un cambio esencial en el carácter, todos tendemos a decir «esta persona no parece la misma».

El carácter es fundamentalmente adaptativo, es la manera que tiene nuestro yo de adaptarse al medio, y no nos cabe duda de que si el individuo hubiera encontrado una manera «mejor», lo hubiera hecho mejor. No parece que sin él pudiéramos vivir, es el envoltorio necesario de la «esencia» y, al mismo tiempo, la herramienta que nos facilita llegar a descubrirla, pues son las dificultades que nos plantea el carácter y nos llevan a cuestionarlo, lo que nos permite mirar un poco más allá. Sin embargo, en algunos espacios de trabajo con el eneagrama, el carácter ha pasado a ser como un estigma, algo de lo que hay que liberarse.

Sólo cuando nos identificamos con la «máscara», hasta el punto de no poder despegarnos de ella, cuando las situaciones demasiado difíciles nos han hecho endurecer el carácter y cuando lo defendemos como nuestra verdadera e incuestionable forma de ser, éste se convierte en un verdadero obstáculo para el crecimiento personal.

A partir de la óptica desde la que vamos a enfocarlo, carácter no es neurosis, aunque la neurosis pueda apoyarse en fallas caracteriales, en la disfunción de la capacidad de enfrentarse a las dificultades de la vida, utilizando las vías del carácter para la elaboración de los síntomas; o el propio carácter pueda neurotizarse cuando se torna inadecuado o conflictivo en la adaptación a una realidad diferente.

En este sentido, la diferencia entre neurosis y carácter estriba básicamente en que el carácter es un estilo de vida (por precaria que sea su base), en el que el yo ha podido construir un mecanismo, más o menos adecuado, en función de su propio desarrollo adaptativo. En las neurosis no ocurre así, el yo, aunque se haya constituido, no ha ganado la batalla entre los impulsos instintivos y la presión de la realidad y, a nivel interno, el conflicto sigue existiendo, lo que no permite la integración de la personalidad porque las distintas facciones que la componen están en guerra. La batalla se manifiesta a través de los síntomas. Por supuesto que también podríamos considerar el carácter como un síntoma, pero preferimos deslindarlo de la clínica.

Con todas las lagunas que suponen los síntomas que hacen tan incómoda la vida, en la neurosis el proceso de adaptación a la realidad se produce, aunque se trate de una realidad deformada; en la psicosis no hay tal adaptación a la realidad, no hay renuncia al principio del placer y nos encontramos con la paradoja de que esta no aceptación del dolor tiene como consecuencia quizás el más terrible dolor que puede experimentar un ser humano. El psicótico se aleja de la realidad, se queda sin apenas capacidad de manipulación del mundo externo y crea un mundo propio que es, a la vez, un refugio y un tormento. En la psicosis, cuando la identidad yoica está muy dañada es muy difícil y de dudosa utilidad hacer un diagnóstico del carácter.

Gurdjieff plantea la paradoja de que para poder trabajar y alcanzar el conocimiento de nuestra esencia, es necesario haber desarrollado una personalidad, y que cuanto más fuerte sea ésta, más recursos tendremos para encontrar aquélla, como si la personalidad fuera «la placenta» de la que se ha de nutrir la esencia. El hombre, según él, necesita una primera educación en la que desarrollar su personalidad y una segunda educación que le permite «disolver» esta personalidad para alcanzar la esencia de su ser y desarrollar su espiritualidad, su consciencia. Utiliza el término «personalidad» como sinónimo de carácter.

Aunque «carácter» y «personalidad» se emplean a menudo como sinónimos también en la literatura psicológica actual, nos parece importante establecer la distinción terminológica que vamos a manejar en este estudio. Vamos a distinguir carácter frente a personalidad y también frente a temperamento, aunque éste no sea un término que vayamos a emplear.

El carácter como «adaptación reactiva» implica una cierta pérdida de consciencia de sí que el trabajo con el eneagrama pretende recuperar. Justificamos este trabajo en la creencia de que la consciencia, y en especial la consciencia de sí, es lo que nos hace específicamente humanos. Sólo los hombres, en toda la creación, podemos observar nuestro mundo interno. Gran parte del trabajo consiste en la tarea de autoobservación.

Max Scheller cuando intenta elaborar una antropología filosófica se plantea la esencia del hombre en relación con otros seres vivos y su puesto metafísico en el mundo. Dice que la palabra «hombre» indica los caracteres morfológicos distintivos que posee el hombre como subgrupo de los vertebrados y mamíferos (marcha erecta, transformación de la columna vertebral, equilibrio del cráneo, potente desarrollo cerebral…) y que la misma palabra «hombre» designa a la vez algo totalmente distinto: un conjunto de cosas que se oponen al concepto de animal en general. En el primer caso, la palabra «hombre» expresa el concepto sistemático natural, mientras que en el segundo se refiere al concepto esencial. El concepto esencial es el principio que hace del hombre un hombre: el espíritu. La persona, así entendida, es el centro en que el espíritu se manifiesta dentro de las esferas del ser finito. Para él, el espíritu es algo que va más allá del Logos, de la razón, es la capacidad de conciencia. No tiene ninguna connotación religiosa. El acto espiritual está ligado a la conciencia de sí. El animal no tiene conciencia de sí, está «incrustado» en la realidad vital correspondiente a sus estados orgánicos, hambre, sueño, sed, necesidad sexual… El hombre puede aprehender los objetos, sin la limitación experimentada en función de sus impulsos vitales, de forma no determinada por su estado fisiológico-psíquico. Puede «objetivar». Pero, no sólo eso, sino que puede convertir en objetiva su propia constitución fisiológica y psíquica y cada una de sus vivencias y volverse consciente de sí. El animal no vive sus impulsos como suyos, sino como movimientos y repulsiones que parten de las cosas mismas del medio; incluso el hombre primitivo no dice «yo detesto esta cosa», sino «esta cosa es tabú». La conciencia cambia esta mirada.

Según la visión de Scheller, el hombre es el único ser vivo que, por su dimensión espiritual, puede elevarse por encima de sí mismo y convertir las cosas, y entre ellas a sí mismo, en objeto de conocimiento.

Volviendo a centrarnos en el carácter desde un punto de vista estrictamente psicológico, las opiniones de los diferentes autores discrepan en cuanto a la concepción del carácter y a la posibilidad de su modificación. Para Alfred Adler, el carácter es un estilo de vida que se mantiene fiel a sí mismo desde los primeros años hasta el fin de la vida; para Karl Abraham, en cambio, es mudable y el hecho de su permanencia no es esencial. Para Wilhelm Reich, los rasgos de carácter están tan incorporados que no se viven como algo extraño o enfermo, y por eso, salvo en situaciones de especial dificultad, las personas no se proponen cambiarlos. En la misma línea, Millon plantea que los rasgos caracteriales están tan profundamente arraigados en el inconsciente que resultan muy difíciles de cambiar. Otto Fenichel sostiene que el carácter está en función del yo, entendiendo el yo como parte de la personalidad organizadora e integradora, que se mantiene en las distintas situaciones vitales. La denominación de carácter destaca la forma habitual de reaccionar, las maneras constantes de solucionar conflictos. Habla del predominio de cierta constancia en las maneras que escoge el yo para realizar sus tareas. Es como si el yo eligiera estas maneras. Reich, por su parte, habla del carácter como una defensa yoica contra los peligros que amenazan desde el mundo exterior y desde los impulsos interiores. Lo considera un modo típico de reacción que, una vez establecido, se convierte en un mecanismo automático, independiente de la voluntad. Es una alteración crónica del yo que denomina «coraza».

En general coinciden en que se establece muy tempranamente, pero mientras para unos es fruto de las circunstancias externas que le ha tocado vivir al individuo en la infancia, para otros tiene también un componente biológico, no sólo biográfico.

Aunque entendiendo, como Fenichel, el carácter como función yoica, Juan Rof Carballo va más allá cuando nos habla de la constitución del yo. Para él, las posibilidades de desarrollo de la esencia humana se concretan a través de la relación transaccional con las personas del medio, especialmente con la madre. Habla así de una «urdimbre primigenia» que, al mismo tiempo que «constitutiva», hereditaria en cierta medida, es también «transaccional», se transmite a través de las generaciones y se mantiene durante toda la vida. Esta urdimbre es como un tejido, como una trama que debe ser terminada después del nacimiento porque la inmadurez psicobiológica del niño así lo exige. La función materna, como para Donald Winnicott, es fundamental en la constitución de esta trama, pero él añade, por un lado, la influencia transgeneracional y, por otro, una serie de funciones más amplias que la del «sostén» que introdujo Winnicott. Entre estas funciones cabe destacar, junto a la «tutelar» y amparadora, cercana a la idea de sostén, una función «liberadora» que permite el desarrollo de la individualidad y una función de «orden», que permite un encuadre de crecimiento y una cierta mediación con la realidad. De la mayor o menor adecuación de estas funciones y de sus fallas van a derivar características yoicas diferentes.

Para nosotros, el trabajo terapéutico con el carácter tiene dos niveles: uno estrictamente psicológico donde el objetivo es ablandar la rigidez de la estructura caracterial y relativizar la solución adaptativa encontrada; y otro que tiene un sentido espiritual que va más allá de proporcionar una vida cómoda, psicológicamente hablando. Se trata de acercarnos al máximo a nuestro ser espiritual, libre y consciente de sí.

El primer paso en el trabajo con el carácter es el que nos lleva a cuestionarlo, a plantearnos que muchas de nuestras actitudes y hábitos no son tan «naturales» como nos hace pensar la familiaridad con ellos, sino que están condicionados por el entorno en que nos tocó vivir. A menudo, impide el carácter la manifestación de nuestro ser espontáneo, rechazando o tratando de eliminar determinados aspectos que surgen inesperadamente y sentimos que escapan a nuestra voluntad. Cuando así ocurre se produce una reacción de condena y rechazo aún mayor, manteniendo la guerra contra nosotros mismos.

Todos venimos al mundo con un yo potencial que, si las condiciones de nuestro entorno durante la infancia lo permiten, si disponemos de lo que Winnicott llama un «ambiente facilitador», va a desarrollarse para convertirse en nuestro yo verdadero. Este «yo» (llamémosle self verdadero, esencia, yo auténtico…) es, en palabras de Karen Horney, la «fuerza interior central» que hace posible el desarrollo humano y la fuente de los intereses y sentimientos espontáneos. Podríamos decir que esta fuerza interior es la fuerza de la vida, expresándose a través de cada individuo.

El ambiente infantil no suele ser tan facilitador como para que podamos desarrollarnos sin interferencias. Las valoraciones morales, las exigencias ideales, los gustos y preferencias del entorno familiar nos condicionan. En lugar de seguir un desarrollo natural de nuestro potencial, «reaccionamos» a esas interferencias, de manera que todos generamos estrategias defensivas, más o menos saludables, para manejarnos en el mundo y proteger nuestro yo esencial.

Estas estrategias se articulan constituyendo la máscara con la que nos enfrentamos a la vida, que alienta determinados aspectos y rechaza otros. A esa máscara la llamamos carácter. Ya hemos dicho que el hombre no nace «acabado» ni física ni psicológicamente. Necesita de ese tejido social, que proporciona la familia, para terminar de construirse. Por eso, en nuestro «acabado» no aparecen sólo las características genéticas, sino también las que se generan en la adaptación a este entramado.

El periodo en que el hombre necesita el apoyo del entorno es muy largo: es el ser que nace más desvalido. Tarda mucho tiempo en lograr la maduración y la autonomía. Esto nos hace muy frágiles y, al mismo tiempo, muy plásticos, nos da una capacidad de desarrollo que no tienen otros animales.

El proceso de maduración de la personalidad es adaptativo e implica una aceptación, por parte del yo, del «principio de la realidad» por el cual el yo renuncia a la obtención inmediata de placer, característica del mundo instintivo. Esa capacidad de renuncia, de adaptarse a la realidad es la que hace posible la evolución, pues es la que le da al hombre la capacidad de manejar el «medio» ambiente en que se mueve. Para Freud es lo que le da al hombre la posibilidad y la capacidad de crear cultura.

Según Scheller, el desarrollo del animal es puro crecimiento lineal; los animales no tienen capacidad de modificar el medio, de hacer ningún tipo de manipulación aloplástica, porque no pueden objetivar el mundo en que viven, sólo pueden hacer una modificación adaptativa interna, autoplástica, a menudo tan lenta que ha hecho desaparecer muchas especies de la Tierra cuando el entorno ha cambiado demasiado.

El hombre sí tiene esas dos capacidades, la de modificarse internamente para adaptarse a un entorno cambiante (autoplástica) y la de manipular y modificar el medio para seguir subsistiendo en él (aloplástica). Esta plasticidad, característicamente humana, es tanto mayor cuanto más alto sea el nivel evolutivo de la personalidad. Ambas capacidades son funciones del yo en sus tres dimensiones, física, emocional e intelectual: cuanto mayor sea el desarrollo corporal-instintivo, menores serán sus límites físicos y mayor plasticidad tendrán nuestros instintos; cuanto más equilibrado es el desarrollo emocional, más posibilidades tiene el hombre de afrontar las situaciones de una manera nueva, creativa, apoyándose en su función autoplástica con seguridad y confianza, y cuanto mayor sea el desarrollo intelectual, mejor será el manejo del mundo a fin de convertirlo en un medio adecuado para la vida.

Pero la situación de desvalimiento inicial, que deja abierto tan amplio margen de desarrollo potencial, explica la intensidad de la angustia en el ser humano. La madre tiene la función de calmar esa angustia con, lo que Winnicott llama, su «sostén» y su «preocupación maternal primaria» que permite conectar con las necesidades del bebé y cubrirlas. Por bien que desarrolle su función, no es fácil que libere al bebé de las angustias básicas: angustias de desintegración (porque aún no está integrado), de fragmentación, de impotencia (no puede subsistir sin el yo auxiliar que le ofrece la madre), de estar aislado y solo en un mundo potencialmente hostil. Las funciones de la urdimbre de las que nos habla Rof Carballo tienen como principal misión calmar estas angustias, consiguiendo integrarnos, vincularnos, liberarnos y pactar con la realidad. Es muy fácil que en alguno de estos aspectos se hayan producido fallos.

La angustia básica (y la función materna insuficiente) no permite desarrollar un grado de «confianza en sí» que facilite el desarrollo natural de la esencia. Para que la confianza básica crezca permitiendo el desarrollo del ser, el niño necesita cariño, cuidado, protección, orden… provenientes del exterior. Cuanto menos se den estas condiciones, cuanto menos facilitador sea el ambiente, más necesaria es la protección buscada en el falso self y más rígido el sistema defensivo.

El falso self, para Winnicott, tiene como función esencial proteger al verdadero yo para que el ambiente hostil no logre destruirlo, pero esta solución, primitivamente encontrada, conduce a un desarrollo unilateral, no íntegro de la personalidad. Comienza lo que Horney llama «la enajenación» de sí mismo. El mayor o menor grado de enajenación de sí, necesario para sobrevivir, va a depender de las circunstancias de la relación con la madre y de la presión de las angustias básicas.

La aceptación parental proporciona una seguridad que adquiere un valor máximo para la supervivencia; para calmar la angustia, se renuncia a los sentimientos y deseos genuinos, siguiendo las demandas del entorno familiar.

Todo este proceso de adaptación no ocurre de una vez, sino a lo largo de todo el periodo evolutivo de la infancia. Los psicoanalistas, en general, dan mucha importancia a cuándo adquiere el yo sus cualidades caracteriales, planteamiento evolutivo que tiene primordial interés para Abraham, Reich y Alexander Lowen, pero que no se contempla en el planteamiento del eneagrama, donde se destaca más la importancia del cómo que la del cuándo.

En cualquier caso, alrededor de los siete años —según algunos, incluso antes— ya aparece constituido el carácter y encontrada la estrategia adaptativa que va a mantenerse a lo largo de la vida, aunque, a veces, la adolescencia permita un giro. Y, alrededor de los siete años, si nos paramos a analizar el desarrollo intelectual del niño, vemos que es aún muy precario. El desarrollo del lenguaje, a esta edad, puede hacernos creer que el niño piensa como un adulto, pero la realidad es que sus recursos intelectuales no son los del adulto. Una experiencia muy significativa en este sentido es la aplicación de tests de inteligencia, que nos muestran lo limitada que es todavía la capacidad de comprensión y razonamiento, con respuestas muy divertidas para la óptica de un adulto. Valga como ejemplo el que un niño de esta edad no sabe cuál es la diferencia entre un niño y un enano. Es lógico pensar que si el carácter se constituye en esta edad y con estas herramientas, en la vida adulta nos resulte un poco limitador.

En Horney, el proceso de enajenación del yo supone, además, una idealización de la solución personal encontrada para el conflicto básico, idealización que se cristaliza en torno a una autoimagen que cada persona construye con sus experiencias, fantasías, necesidades y facultades. Cuando un individuo se identifica con esa imagen, ésta se convierte en el yo idealizado, más real que el verdadero, es lo que «yo podría y debería ser». Retira su interés de sí y cae en lo que —citando a Sorën Kierkegaard— llama «la desesperación de no querer ser uno mismo». Parece como si, desde la identificación idealizadora con lo que los otros esperan, llegáramos a esperar lo mismo, a valorar y rechazar distintos aspectos en función de un canon externo que se ha convertido en interno.

Esta solución presupone la alienación de sí. La clave de la alienación es la pérdida de contacto con el núcleo de la existencia psíquica. La alienación de sí sería como el lado negativo de la creación del falso self, que se produce a partir de los sentimientos de angustia, con los que nadie puede funcionar. La angustia inconcebible (Winnicott) conlleva la tentativa automática de resolverla, de aliviar la tensión y prevenir los terrores a través de la creación del falso self. Una vez que esto se ha producido es necesario exiliar a nuestro verdadero yo: no reconocer el verdadero yo está dictado por intereses de autoprotección. Este proceso de autoprotección tiene que ocultar (y lo hace de forma inconsciente) lo que de verdad uno es, siente, quiere y cree.

El individuo se ve obligado a expresarse desde su falso self, convertido en yo idealizado. La energía necesaria para dar realidad a esta imagen resta fuerzas al verdadero yo. El ser real no concuerda con esa imagen, tiene que vivir en dos mundos y constantemente se ve enfrentado a discrepancias dolorosas.

El eneagrama es un mapa que describe la personalidad según nueve tipos de caracteres. Proviene de una antigua enseñanza sufí, recogida por Gurdjieff y que ha llegado hasta nosotros gracias a Claudio Naranjo, que la recibió a su vez de Óscar Ichazo. Muchas de las cosas básicas que plantea no resultan novedosas en la actualidad, sobre todo lo que se refiere a la constitución del carácter, pero cuando Gurdjieff introduce estas teorías en Europa, lo hace en paralelo con Freud, sin que las doctrinas psicoanalíticas hayan adquirido aún la expansión posterior. A menudo habla de las mismas cosas con términos no psicoanalíticos.

El trabajo psicológico con el eneagrama («protoanálisis», según el término acuñado por Ichazo) es el del descubrimiento del ser condicionado (personalidad, ego, carácter, falso self…) con el que nos identificamos. El trabajo espiritual tiene que ver con la apertura de conciencia que este desvelamiento del carácter produce y que supone el primer paso para permitir el desarrollo de nuestra esencia (verdadero ser, self auténtico…).

Parte del supuesto de que en cada persona hay un «rasgo fundamental» que entraña una estructura típica, una raíz en torno a la que se anuda la personalidad, que se constituye como un carácter.

El aspecto emocional del carácter lo constituyen las pasiones, en cada carácter encontramos una «pasión dominante»; el aspecto cognitivo lo constituyen las fijaciones, la visión del mundo correspondiente a esa pasión dominante. A cada pasión le corresponde una fijación. La pasión es un estado emocional que termina racionalizándose, elaborando una visión de sí mismo y de la realidad que denominamos fijación. La pasión dominante es el rasgo principal que da nombre al carácter, pero no podemos olvidar que el rasgo está compuesto por la pasión y la fijación, indisolublemente unidas.

Jean-Paul Sartre considera que cada emoción representa un medio diferente de eludir una dificultad. Define la conducta emocional como un sistema organizado de medios que tiende hacia una meta, sistema al que se recurre para disimular, sustituir o rechazar una conducta que no se puede o no se quiere mantener. Se produce cuando no vislumbramos caminos y, sin embargo, tenemos que actuar. Desde la imposibilidad de hallar una solución al problema que nos plantea el mundo, tratamos de cambiarlo mágicamente. La emoción supone una transformación del mundo. En la emoción, el cuerpo transforma sus relaciones con el mundo para que el mundo cambie sus cualidades. La emoción transforma también el cuerpo, para aprehender ese mundo y, al mismo tiempo, oscurece la conciencia. Por eso la conducta emocional no es efectiva, no se propone actuar sobre el objeto o la situación, sino que trata de conferirle otra cualidad.

En el origen de la emoción hay una degradación espontánea de la conciencia frente al mundo, pues trata de aprehender de otra manera lo que no puede soportar, sin tener conciencia de su oscurecimiento, ni de que la finalidad de esa degradación sea librarse del mundo.

La reflexión, dirigida a la conciencia emotiva, tiene algo de cómplice que acepta la interpretación emocional del mundo, motivada por el objeto. Por ejemplo no vemos que algo «me parece odioso porque estoy furioso» sino que «estoy furioso porque es odioso». A partir de esa reflexión, que supone una creencia, la emoción va a convertirse en pasión. Es un juego en el que creemos, que resuelve el conflicto y suprime la tensión, la angustia.

La verdadera emoción va unida a la creencia. La emoción es padecida (pasión), no puede uno librarse de ella a su antojo, no podemos detenerla; los fenómenos fisiológicos que la acompañan representan lo serio de la emoción. «La emoción es el comportamiento de un cuerpo que se halla en un determinado estado». Toda la variedad de emociones viene a constituir un mundo mágico, utilizando nuestro cuerpo como «elemento de conjuro».

La conciencia de la emoción está cautiva de sí misma porque no se limita a proyectar significaciones afectivas sobre el mundo que la rodea, sino que vive en el mundo nuevo que acaba de crear y cae en su propia trampa, se ve atrapada en su propia creencia, no la domina porque se dedica a vivirla. Y como vive en un mundo mágico tiende a perpetuar ese mundo del que se siente cautiva, y así la propia emoción se perpetúa. También lo hacen las cualidades que confiere al mundo, pues se las confiere para siempre, de forma que a través de la emoción se nos aparece una cualidad aplastante y definitiva del objeto que es lo que rebasa y mantiene nuestra emoción a fin de configurarlo bajo una luz emocional.

Hemos elegido este planteamiento de Sartre sobre la pasión porque se ajusta y expresa de una forma precisa el concepto de «rasgo» que utilizamos en el eneagrama, aunque separemos, para analizarlos, los dos aspectos de emoción y creencia. Por eso, también es la pasión la que define el «rasgo principal» porque supone ya este interjuego de emoción y creencia.

Cada persona se «especializa» en una pasión, que será su «pasión dominante», su escapatoria particular, su trampa para eludir la dificultad de la realidad. Hay una pasión dominante en cada uno de nosotros. La pasión dominante se origina en una disposición emocional hiperdesarrollada que motiva gran parte de la conducta. Esa disposición emocional podría ser la parte biológica o genética que se desarrollará en función del ambiente y creará una determinada visión del mundo, con componentes biográficos y biológicos.

Con respecto a lo instintivo, esta visión del carácter considera la vida de cada individuo como una trama de tres instintos: autoconservación, sexual y gregario o social, en la que uno de los tres llega a ser predominante.

En cada carácter hay que tener en cuenta dos factores: la estructura fundamental —emocional (pasión) y cognitiva (fijación)— y la faceta instintiva predominante. El instinto predominante genera tres subtipos dentro de cada uno de los nueve «rasgos principales».

La pasión dominante no sólo condiciona la visión del mundo, también invade lo instintivo. El desequilibrio instintivo se explica como una invasión de la pasión: el instinto que debería ser libre, se «apasiona», la pasión lo contamina, centrándose su contaminación específicamente en uno de los tres instintos considerados, sin dejar, por otra parte, a ninguno de los tres libre de su influencia.

El eneagrama parte de la idea de que todos tenemos una naturaleza básica que es cualitativamente distinta de nuestra personalidad adquirida. La tarea es recuperar esa naturaleza básica, nuestra esencia. La personalidad adquirida se desarrolla porque debemos sobrevivir en el mundo físico y el ambiente no favorece el despliegue de nuestro ser esencial. Para protegernos del mundo y defender nuestra esencia construimos un «falso self». La propuesta de trabajo es deshacer el camino buscando el descubrimiento de nuestra esencia.

Sin embargo, el estudio y la práctica del eneagrama pueden convertirse en un arma de doble filo. Debemos identificarnos con un tipo de personalidad, pero al mismo tiempo debemos protegernos del peligro de una identificación masiva, que nos condicione la lectura de cualquier experiencia vital desde la estereotipia del carácter y nos atrape en una trampa, en la trampa de etiquetar según la información recibida, tanto nuestra propia experiencia como la visión del otro. No podemos olvidar que nadie puede identificarse al cien por cien con un constructo establecido basándose en generalizaciones. Si intentamos calzar todos los aspectos que se describen en cada rasgo, nos convertimos en modelos poco reales. Respecto a nosotros mismos, condiciona nuestra percepción, reduce nuestra espontaneidad y banaliza nuestro mundo emocional, dejándonos llevar por una fantasía que nos identifica con la máscara «modelo», en lugar de acercarnos a nuestra esencia. Esto es especialmente notorio cuando el diagnóstico del rasgo no es el correcto. Con respecto a los demás, el riesgo es que podemos caer en la tentación de tipificarlos y tratarlos como a una caricatura de ellos mismos. Por eso, en las escuelas esotéricas el rasgo se revelaba lentamente, con cuidado.

Si lo utilizamos, en cambio, como una herramienta de autoobservación y observación del otro, nos permite ver de otra forma nuestro mundo interno y nuestras relaciones. Cuando se llega a comprender que cada uno de los nueve tipos ve el mundo de una manera tan distinta y podemos escuchar y tratar de contemplar el mundo desde el punto de vista de otros tipos, desaparece gran parte del sufrimiento que experimentamos en nuestras relaciones, pues este sufrimiento es, a menudo, fruto del hecho de estar ciegos a otros puntos de vista que no sean los nuestros. Entendemos que cada tipo, incluidos nosotros, estamos limitados por prejuicios.

No se trata de que el trabajo con el eneagrama sea un camino de rosas que nos va a llevar al descubrimiento del tesoro que enterramos en nuestra niñez y a ser felices para siempre. Si fue la angustia frente a la realidad interna y externa la que nos llevó a construir todo este montaje y a mantenerlo, volver a desmontarlo nos conducirá a enfrentarnos de nuevo con la angustia y con la realidad tal como es, precisamente lo que hemos puesto tanto empeño en evitar.

Si localizamos nuestro rasgo principal, podemos observar cómo el hábito ha tomado el control de nuestras vidas y cómo nuestra visión prejuiciada del mundo se confirma manteniendo nuestra forma de mirarlo, pero eso no quiere decir que nos vaya a gustar lo que descubrimos. No obstante, una vez que iniciamos este camino es difícil volver atrás y escapar a la llamada de la conciencia que nos abre a una comprensión distinta de la vida y lo humano.

El rasgo principal es un indicador de la ausencia de ser, de aquel aspecto particular que nos hace sufrir e intentamos eliminar. Pero la alienación del ser se ve acompañada por el deseo de encontrar la verdadera naturaleza. Por ello es nuestra carencia la que nos indica el camino de la esencia, es nuestro rasgo el que nos conduce a nuestro ser.

Una vez formado el carácter perdemos la capacidad esencial de la niñez para ver el mundo como realmente es y nuestra atención se centra, selectivamente, en la información que mantiene nuestra cosmovisión. Vemos lo que queremos ver y olvidamos el resto. Por este motivo, la autoobservación se convierte en una práctica básica. El hecho de observar los hábitos ayuda a hacerlos menos compulsivos y automáticos. Empieza un proceso en el que nos podemos desidentificar de nuestros hábitos de acción, pensamiento y sentimiento. La autoobservación es vital para reconocer el propio tipo de personalidad.

El principal obstáculo al autoconocimiento del tipo se encuentra en lo que Gurdjieff llamaba amortiguadores o topes. Pensaba que escondíamos nuestros rasgos de carácter negativos mediante un complejo sistema de amortiguadores internos, que, en lenguaje psicológico, corresponden a lo que denominaríamos mecanismos de defensa. Observar los amortiguadores es parte esencial de la tarea de autoobservación. Cada tipo del eneagrama utiliza preferentemente un mecanismo defensivo.

El eneagrama no es un sistema fijo. La estructura del propio mapa, como una estrella de nueve puntas, con flechas que indican las interrelaciones, es un buen indicador de la movilidad del sistema. Helen Palmer sostiene que cada tipo de personalidad presenta, además, tres aspectos: el aspecto predominante que funciona en condiciones normales, el que opera en situaciones de presión, y el que aparece en situaciones de seguridad, libres de tensión. En esta línea, ya Fenichel indicaba que en los casos menos extremos de la constitución del carácter, se puede conservar una relativa elasticidad, de forma que la rigidez se acentúa cuando hay ansiedad y se suaviza ante experiencias de reaseguramiento o placer que permiten a las barreras defensivas aflojarse.

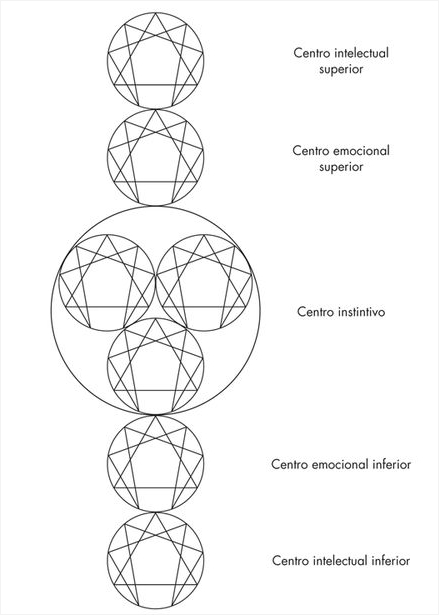

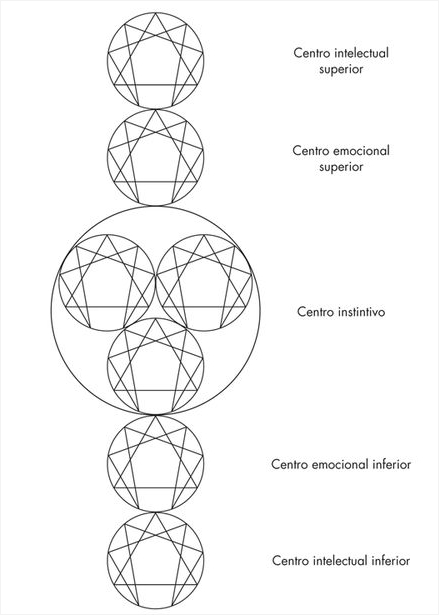

En la descripción de la estructura psicológica del ser humano, Gurdjieff plantea la existencia de cinco centros:

Los centros superiores se refieren a los aspectos espirituales, mientras que los inferiores son aquellos con los que nos manejamos en la vida cotidiana. A veces, la vida puede transcurrir sin que la persona se preocupe por tener acceso a esos centros superiores. Lógicamente contactar con ellos no es necesario para vivir.

Pero también hay otras personas que se plantean quiénes son, cómo descifrar lo que les ocurre, cómo ampliar el espacio de consciencia. Y, para ellos, el eneagrama puede ser muy útil, no sólo como herramienta para hacer «consciente lo inconsciente» (Freud), sino también para desvelar los engaños, las creencias erróneas sobre las que construimos nuestras actitudes. Y porque desde la perspectiva de los centros superiores se ofrece una posibilidad de una visión del ser humano que incluye su dimensión espiritual.

Maurice Nicoll (a cuya obra nos estamos refiriendo siempre que hablamos de Gurdjieff) dice que el «Trabajo», para Gurdjieff, es una preparación de los centros inferiores, en los que habitualmente nos movemos, para abrirnos a los centros superiores, con los que no solemos estar en contacto.

El contacto con los centros superiores se alcanza por medio del desarrollo de la dimensión espiritual, de la liberación de la conciencia de los velos que limitan nuestra mirada, no de la realización de las ambiciones de la vida. Este contacto no se realiza de golpe. Cuando así ocurre, puede experimentarse una experiencia de alteración de la conciencia o incluso atravesar un estado cuasi psicótico. Es necesaria una preparación porque, tal como somos, si se produjera un influjo súbito de los centros superiores, no podríamos elaborarlo. Sostiene que una autorregulación «misericordiosa» no permite que, habitualmente, el hombre perciba más de lo que puede soportar.

Los diferentes centros representan diferentes clases de mente. Los hombres creen que sólo tienen una mente que puede ocuparse de todo, idea ligada a la ilusión de que el hombre es uno, una unidad que tiene una voluntad y un yo permanente. Por eso se produce el desconcierto cuando nos encontramos con actitudes o conductas que se repiten al margen de nuestra voluntad, cuando nuestro propósito de no volver a repetirlas, por muy firme que sea, no sirve de mucho. Frente a esto, Gurdjieff cree que existen en el hombre diferentes y contradictorios «yoes» que se hacen cargo de la persona en diferentes momentos. Estos «yoes» son como las voces de los distintos centros, que pueden entrar en conflicto cuando no están armonizados o cuando trabajan equivocadamente. Sostiene que mientras el hombre se aferra a la idea de que es «uno», no puede mirar esas distintas voces, ni tratar de ponerlas en armonía. Como primer paso para llegar al ser verdadero, ha de reconocer, equilibrar y poner en armonía estos tres centros. Ésta es también la vía que le permitirá el acceso a la consciencia, al aspecto espiritual.

Los centros superiores tratan continuamente de expresarse, pero no podemos oírlos. Con el fin de lograrlo necesitamos un nuevo lenguaje y nuevas maneras de pensar. El trabajo psicológico que él propone es una preparación de los centros inferiores para la recepción de los centros superiores. Hemos de trabajar, en especial, sobre el centro emocional, con toda su carga de emociones «negativas» (así las llama él, para nosotros es mejor el término «condicionadas») adquiridas en el contacto con la vida, a las que nos aferramos y que contaminan los otros centros. Dice que si el centro intelectual permanece bajo el hechizo del mundo sensorial y no tiene ideas nuevas y el centro emocional se queda bajo el poder del amor propio y la autoconmiseración, no habrá ninguna posibilidad de alcanzar esta meta.

Veamos primero los centros inferiores. Gurdjieff dice que hay tres personas diferentes en cada hombre: el hombre intelectual, el hombre emocional y el hombre instintivo-motor. (También Freud habla de un yo físico, un yo emocional y un yo intelectual). Cuando no existe armonía entre los centros, un hombre piensa que es una cosa, siente que es otra y percibe por sus sentidos que es una tercera cosa; sus actos no suelen estar en coherencia con lo que siente o con lo que piensa. Sus sensaciones y sus acciones, que pertenecen al centro instintivo, son diferentes de sus sentimientos, que pertenecen al centro emocional, y de sus pensamientos, que pertenecen al centro intelectual.

Cada centro inferior (salvo el instintivo-motor) se subdivide en dos partes, una positiva y otra negativa. Cada una de estas partes se subdividen, a su vez, en tres que representan en cada centro a la parte intelectual, emocional o motora del mismo centro.

La parte instintiva-motora de cualquier centro es la más mecánica, y es en esas divisiones mecánicas de los centros donde, por regla general, nos pasamos la vida, porque no requieren atención alguna. Esto hace que sea especialmente difícil aceptar nuevas ideas o adaptarse a nuevas condiciones, porque desde la parte motora de los centros sólo sabemos repetir de una manera mecánica lo que conocemos. Para llegar a las divisiones superiores de los centros hace falta un esfuerzo de atención que nos sitúa en las partes más conscientes de nuestros centros, desde las cuales se puede acceder a los centros superiores.

Distingue tres clases de atención:

La parte mecánica del centro intelectual, por ejemplo, tiene como función registrar los recuerdos, impresiones y asociaciones, y si se usara correctamente, esto es lo que debe hacer. Nunca debería contestar a las preguntas dirigidas al centro entero, ni decidir nada importante. Sin embargo, la división mecánica del centro intelectual está continuamente contestando preguntas o tomando decisiones. Contesta automáticamente y dice lo que está acostumbrada a decir, como una máquina. Funciona con el nivel de atención cero.

La parte emocional del centro intelectual produce el deseo de conocer. El trabajo de esta parte requiere plena atención, pero no exige esfuerzo, porque la atención es atraída y mantenida por el tema en sí. Funciona con el segundo nivel de atención.

La parte intelectual del centro intelectual incluye la capacidad de creación, de ver las relaciones, de encontrar nuevos métodos… No puede trabajar sin una atención dirigida, que debe ser controlada y mantenida por un esfuerzo de la voluntad. Por lo general evitamos hacer el trabajo que corresponde a esta parte del centro.

Cuando habla del trabajo equivocado de los centros no se refiere sólo a utilizar un centro en lugar de otro, sino también a usar la parte incorrecta de un centro para hacer algo en un momento dado. Cada centro tiene su lugar y cada parte de los centros su función.

Compara nuestros yoes mecánicos, los que se mueven en las partes mecánicas de cada centro, con campesinos que no pueden cambiar porque desconfían de todo lo nuevo. Por otra parte, son muy útiles en la vida ordinaria si se mantienen en su lugar correcto y se ocupan de lo que les corresponde.

El hombre equilibrado desarrolla, hasta cierto punto, todas las partes de todos los centros. Esto distribuye su energía y confiere armonía a la vida psíquica. La máquina humana está construida de modo que, en un momento de urgente necesidad, una parte pueda realizar el trabajo de otra durante algún tiempo. Esta posibilidad, que supone una gran ventaja evolutiva, tiene el inconveniente de dar ocasión al trabajo equivocado de los centros.

El paso previo para establecer la conexión de los centros superiores con los inferiores es corregir ese trabajo equivocado. Es lo que va a permitir sintonizar con los centros superiores, a los que no podemos oír si los centros inferiores no están desarrollados. El trabajo que propone ha de empezar por el centro emocional, porque, cuando funciona desde la parte mecánica, bloquea el contacto con los centros superiores. Por eso nos centramos, en primer lugar, en el trabajo con el eneagrama, en la observación de la pasión y en la forma en que condiciona nuestra visión del mundo.

La verdad de los centros superiores sólo puede ser escuchada por medio de una intuición interior, que resulta de la autoobservación. La mente natural externa (que corresponde a los centros inferiores) piensa según la evidencia de los sentidos, es literal; la mente interna (que corresponde a los centros superiores) piensa de distinta manera y habla un lenguaje diferente, que nos permite no estar «incrustados» en nuestras circunstancias.

Según esta visión, el hombre tiene dos lados: interior y exterior. El lado exterior pertenece a su mente externa, está bajo el vaivén de los sentidos y es la sede de la mente sensual; el lado interior pertenece a su mente espiritual. Los dos lados, interior y exterior, de cada centro están en oposición hasta que aparece un intermediario, una tercera fuerza que participa tanto de la mente externa como de la interna y puede mirar a ambos lados. Esta tercera fuerza es el trabajo sobre sí que le permite comprender que tiene dos lados, uno vuelto hacia la vida que ha de realizar y otro vuelto hacia los centros superiores.

La conjunción de las divisiones exteriores e interiores de los centros sólo puede hacerse mediante una fuerte división media que pueda mirar en ambas direcciones y comprender la verdad de un nivel inferior y la verdad de un nivel superior sin contemplarlas como contradicciones, que permita no confundir la verdad científica con la verdad espiritual, ver al mismo tiempo los sentidos y la mente de los sentidos con sus significados y verdades, y ver la mente suprasensual que tiene significados y verdades de otro orden.

El hombre ha conseguido cambiar el mundo gracias al conocimiento científico y ha creído que éste también podía cambiarlo a él. Pero el conocimiento científico no es lo que cambia al hombre: la observación de sí, cuando se lleva a cabo de una manera correcta, seria y constante es la herramienta que permite el cambio.

Para Gurdjieff, la observación de sí es un acto de atención consciente, activo y dirigido hacia adentro. No es equivalente a conocer ni a pensar. Conocer no requiere atención; en cuanto a pensar, se puede pensar mucho acerca de sí y no «observarse» nada.

Para llevar a cabo la observación es necesario dividirse en dos: un observante y un observado. No se puede observar un estado cuando uno mismo «es» el estado que habría que observar. Un hombre debe observar todo lo que ocurre en su mundo interno y en sus interrelaciones, sus pensamientos, sus emociones, sus acciones, sus fantasías, como si no fuera él.

Una de las cosas más interesantes de la observación de sí es darse cuenta de que cuando nos ponemos en contacto con la vida lo hacemos con actitudes que nos han sido inculcadas. Liberarse de esta manera adquirida de tomarse la vida requiere una mirada al interior —no una vez, sino miles— para ver a esa persona adquirida que llamamos «yo». Casi todos estamos convencidos de que nuestros puntos de vista, nuestra manera de tomar las cosas son los correctos. El trabajo con la autoobsevación disuelve este «terrible engreimiento» (el sistema del orgullo del que habla Horney) que se funda en «imágenes, actitudes y topes»; el trabajo quebranta esa «enloquecedora autoimagen» tan profundamente arraigada y de la que somos esclavos.

La división en observante y observador es muy importante. Si a todo lo que nos sucede le decimos «yo», si uno se identifica con cada aspecto o actitud que observa en sí mismo, nada cambia. Es necesario llegar a percibir que «esto no soy yo». Compara el instrumento de la observación de sí con un cuchillo que extirpa lo que no es nosotros y permite que se pueda llegar a ser. Pero no es «alienación» o negación de aspectos de nuestro ser, sino liberación de los condicionamientos y de la autoimagen.

La observación de sí no se obtiene a través de los sentidos, como ocurre en la observación del mundo. No poseemos ningún instrumento para la introspección, ningún órgano sensorial que pueda ser volcado interiormente y por cuyo medio sea tan fácil observarse como se observa una mesa. Ésta es una de las grandes dificultades. Además, de la misma manera que los sentidos cometen errores y que existen engaños perceptivos, no tenemos ninguna garantía de que no haya engaños en la percepción interior, en la introspección, sobre todo si tenemos en cuenta los condicionamientos que nos hacen vernos de determinada manera y los límites que impone el sistema del orgullo, que se ciega ante lo que no desea ver.

La observación de sí debe empezar a través de los sentidos, en el plano de lo observable, pero no debe permanecer en el ámbito de los sentidos. Es preciso efectuar una separación entre dos órdenes diferentes de realidad: la visible que penetra por los sentidos, que corresponde al mundo externo, y la del mundo interno, invisible, que ninguno de los sentidos encuentra y que los demás no pueden ver: pensamientos, sentimientos, sensaciones, temores, esperanzas, desengaños, alegrías, deseos y pesares.

Gurdjieff habla de la observación de los diferentes yoes en nosotros, de los yoes suspicaces, envidiosos o desconfiados. Creemos que esto puede responder a la observación de las distintas pasiones en cada uno de nosotros, tarea que consideramos muy importante. Pero hemos preferido en este apartado, para sistematizar de alguna manera el terreno de la observación de sí, seguir el planteamiento descriptivo de Horney que lo divide en: las conductas habituales (en correspondencia con el centro motor), las alteraciones emocionales (centro emocional) y el mundo imaginativo (centro intelectual).

Las conductas habituales: elementos compulsivos, reacciones a la frustración

Tratamos de observar nuestra conducta y distinguir en ella los elementos compulsivos, aquello que nos vemos impulsados a hacer. A menudo es difícil establecer la diferencia entre lo que queremos hacer y aquello que nos vemos impulsados a hacer. Todos los elementos compulsivos nos indican que nos estamos alejando de nuestro verdadero yo, de nuestros deseos espontáneos. La diferencia entre lo espontáneo y lo compulsivo podemos verla como la diferencia entre «yo quiero» y «no tengo más remedio que». Como no nos damos cuenta de la diferencia entre querer y ser impulsado, conviene establecer un criterio para distinguirlos: cuando uno se ve «impulsado» hace las cosas con un completo desdén de sus genuinos intereses, y siempre que los intereses reales y la verdad tienen poca importancia a la hora de actuar, nos estamos moviendo en el terreno de lo compulsivo. Dentro de ello encajan todas las conductas repetitivas que, con frecuencia, sabemos que nos dañan, pero que sentimos que no podemos cambiar porque «somos así». La tarea de la observación de sí, no es, en principio, cambiarlas sino verlas, entender su dinámica y saber que no son Yo. Un buen material para este trabajo lo ofrecen los hábitos.

La naturaleza compulsiva de una tendencia se manifiesta con bastante claridad en las reacciones a su frustración. Siempre que nos encontremos con una reacción exagerada a una frustración de cualquier tipo hemos de pensar en los elementos compulsivos que sostenían el deseo frustrado.

Las alteraciones emocionales: las emociones negativas y las exigencias neuróticas

El «Trabajo» de Gurdjieff habla de luchar contra las emociones negativas, que se asientan en la parte negativa del centro emocional, adquirida tempranamente en la vida. Llama emociones negativas a las distintas formas de justificación, los celos, la antipatía, el odio, la vanidad, la mentira, la autocompasión, etcétera.

Cada vez que la parte negativa adquirida actúa, el centro funciona equivocadamente. El centro emocional rara vez trabaja de forma correcta, porque las emociones negativas llegan a gobernar la vida y nos aferramos a ellas.

Las emociones negativas se adquieren por una especie de contagio. El niño aprende por imitación. Entre otras muchas cosas imita las emociones negativas de los adultos que le rodean, es decir, las expresiones faciales, las entonaciones, las palabras que dan salida a los estados negativos y así, gradualmente, empieza a sentir lo que representan. De este modo, los sentimientos negativos de los mayores se comunican al niño, y después de un tiempo, el niño empieza a mostrar emociones negativas, a enfurruñarse, amargarse, quejarse y autocompadecerse, siguiendo una cadena de causa-efecto difícil de cortar. Lo único que puede romperla es que el hombre perciba y comprenda cuáles son las emociones negativas, desde la más profunda e individual percepción.

Sólo cuando es así podemos modificar las emociones negativas, en cambio cuando tratamos de hacerlo desde la falsa personalidad, desde la persona imaginaria que creemos ser, y lo hacemos por motivaciones externas, por tratar de gustar, por imitación, por miedo o por cierto engreimiento, las emociones negativas se quedan en el mismo lugar, únicamente adoptan otra forma.

Una parte necesaria del trabajo es ver en uno mismo, por una observación sincera, cómo se aferra el yo a las emociones negativas con una mano, mientras con la otra intenta liberarse. Si logramos ponernos en contacto con la conciencia más profunda, sabremos que todos los estados negativos nos envenenan.

Las emociones negativas son muy poderosas: crecen por sí mismas, creando nuevas emociones negativas, mucho después de haber desaparecido la causa.

Es preciso que la persona vea, por medio de la atención interna, sus propias emociones negativas y la identificación establecida con ellas como una fuerza invisible que nos ata y se mezcla en todo cuanto hacemos.

Hay una serie de esfuerzos de atención que nos tornan más conscientes, como vigilar un estado sin identificarnos con él, ver lo que nos hizo negativos, recordar, rememorar y retroceder en el tiempo a similares ocasiones previas. Aunque nos imaginemos que nos conocemos muy bien, esto suele ser pura imaginación, contra la que hemos de luchar, mejorando lo defectuoso de nuestra visión, registrando los aspectos desagradables y rechazados de nuestra personalidad.

Las emociones negativas, a nivel interpersonal, se manifiestan, a veces, como exigencias. Horney las llama exigencias neuróticas que se dirigen a otras personas o a la vida en sí y cuyo contenido, en último término, es que todas las necesidades propias deben ser satisfechas. En muchos casos, estas exigencias se ven claramente como excesivas e incluso fantásticas, pero, en otros, pueden parecer razonables. Un deseo o una necesidad, en sí muy comprensible, se convierte en una exigencia cuando creemos que tenemos derecho a ello y consideramos el que no se cumpla como un delito, como un ataque, como una frustración injusta ante la que nos indignamos. No sólo se dirigen a personas sino también a la vida en sí. Entre las muchas exigencias que podemos tener, Horney observa:

Una de las cosas que nos ayudan a no identificarnos es aprender a expresar las emociones negativas, dándonos cuenta de la exigencia implícita que se esconde tras ellas Y hacerlo de manera que no sea desagradable o violenta, porque si lo hacemos así, las acrecentamos. Hemos de buscar el modo en que se puedan expresar más conscientemente, sin dañar.

Es importante observar la sutil acción de las emociones negativas en uno mismo. Gurdjieff sostiene que las emociones negativas nos mantienen en una prisión, hecha de estados negativos, que sólo se puede disolver mediante la autoobservación. Cuando una persona es negativa se llena de mentiras. Llama mentiras a las conexiones equivocadas que se producen internamente. En general, nos cuesta verlas porque no somos conscientes y tampoco queremos serlo. Pero cuando no admitimos una cosa a la plena luz de la conciencia, sino que la ocultamos, esta cosa retiene su poder «secreto» sobre nosotros. Por eso es necesario observarse honradamente, prescindiendo del bonito retrato que nos hace el narcisismo. Si hemos desdoblado nuestra conciencia, podremos observar la emoción sin identificarnos.

Cuando una persona ve cómo mienten las emociones negativas, cabe la posibilidad de tener una base para que se organice algo nuevo dentro de ella. Por tanto, es preciso observar qué sucede cuando se es negativo, darse cuenta de qué modo todo en uno se conecta equivocadamente. No se puede esperar establecer relaciones correctas con los otros si nos dejamos gobernar por las emociones negativas, ni tampoco podemos ponernos en contacto con nuestros centros superiores si no nos enfrentamos con nuestras emociones negativas con la fuerza que nos proporciona una nueva visión del mundo.

Sostiene que es preciso hacerlo así porque no es fácil renunciar a las emociones negativas, que son causa de nuestro sufrimiento. La atracción ejercida por lo que se sabe que nos hará desdichados sólo puede ser explicada si nos tomamos como uno, como unidad, olvidando la multitud de yoes. Debido a que nos tomamos como uno, nos atribuimos todo lo que nos ocurre, las emociones negativas, los pensamientos, ideas, estados de ánimo, recuerdos, sentimientos, sensaciones, depresiones…

El hombre debe sobreponerse a la ilusión de ser uno, debe dividirse en dos partes, una observante y otra observada. Desde la presunción de ser uno, cuando tenemos una emoción negativa nos la atribuimos, le decimos «yo» a esa emoción, nos identificamos con ella y nos tiene bajo su poder. Si hemos desdoblado nuestra conciencia, podemos observar la emoción sin identificarnos.

Es importante ver que todos nuestros estados emocionales tienden a gobernar nuestro pensamiento. Es como si un centro hipnotizara al otro y produjera un trabajo equivocado. Por eso debemos liberar a nuestro pensamiento de nuestra emoción cuando ésta es negativa.

Lo imaginativo: fantasías, ensueños, creencias

La imaginación desempeña un importante papel de cara a alejarnos de nuestro yo verdadero. Invade las funciones psíquicas y mentales. Los elementos fantásticos nos hacen convertir la realidad en espejismo. La imaginación puede ser productiva o improductiva, puede acercarnos a nuestra verdad interior o apartarnos de ella, hacer nuestra experiencia real más pobre o más rica. Cuando la imaginación se pone al servicio de necesidades neuróticas, absorbe funciones que no debería tener normalmente.

En la literatura psiquiátrica, las deformaciones imaginativas se conocen por «pensamientos frutos del deseo». Horney recoge este término, pero se inclina por una acepción más amplia, que comprendiera no sólo los pensamientos, sino las observaciones, las creencias y, en especial, los sentimientos y que tuviera en cuenta que no sólo están determinados por el deseo sino también por las necesidades. El impacto de las necesidades presta a la imaginación tenacidad y poder y la convierte en prolífica y destructora.

Según ella, la imaginación dota a los ensueños de un carácter grandioso; a veces toman forma de conversaciones imaginarias en las que los otros quedan avergonzados o impresionados; otras tratan de sufrimientos nobles o de verse sometidos a la degradación. Frecuentemente no son historias elaboradas, sino que más bien desempeñan un acompañamiento fantástico a la rutina diaria.

En ocasiones, una persona puede vivir constantemente en dos mundos (lo cual no tiene que ver con el desdoblamiento necesario para romper la identificación), mientras que otras no tienen apenas vida fantástica.

Los ensueños, importantes y reveladores, no son la obra más dañina de la imaginación, porque la persona se da cuenta de que está imaginando y del carácter irreal de los ensueños. La obra más dañina de la imaginación es la referente a las sutiles y totales deformaciones de la realidad que no se advierten (lo que en el eneagrama llamamos errores de pensamiento o fijaciones). Desde el punto de vista de Horney para dar realidad al yo idealizado o falso self, una vez que se ha producido, la persona tiene que llevar a cabo una labor incesante de falsificación de la realidad. Tiene que hacer de sus necesidades virtudes y, además, tiene que cambiar sus creencias o sus sentimientos, en una dinámica muy similar a la que asocia a cada pasión una fijación, dentro del punto de vista del eneagrama.

Gurdjieff, por su parte, nos habla del pensamiento negativo y el pensamiento positivo. El negativo se da cuando el hombre piensa con el lado negativo del centro intelectual, que piensa «No». Esta manera negativa de pensar adopta muchas formas, según las diferentes personas. Las personas pueden tener sistemas bien desarrollados de pensamiento negativo acerca de diferentes cosas que nunca fueron confrontadas, acerca de sí mismas, de otras personas, de la vida, del mundo… Estos sistemas se formaron independientemente del lado positivo del centro intelectual, no están confrontados, no están en pugna con ningún pensamiento opuesto y, a menudo, son el origen de muchos males.

Según su planteamiento, una de las cosas más fáciles de hacer es disentir. Para ello es preciso usar la parte negativa del centro: discutir, desaprobar, denigrar, desacreditar son sus actividades. Cuando un hombre es así trata de destruir todo lo que se le diga. No puede actuar de otra forma. Por otra parte, una persona que sólo piensa con el lado afirmativo nunca llega a aprehender la esencia, nunca llega a ser real para ella su pensamiento porque, al no haber negado, carece de fuerza y comprensión genuina.

Al mismo tiempo sostiene que sin una parte negativa en el centro intelectual sería imposible pensar. Pensar es comparar. La comparación exige una elección entre dos cosas, a una de las cuales se dice sí, y a otra, no. Sería imposible el razonamiento si no hubiera dos poderes paralelos de afirmación y negación. Estas dos partes deberían ser capaces de trabajar juntas, de modo parecido a las dos hojas de unas tijeras, que actúan una contra otra. Es decir, un hombre debería ser capaz de ver lo que afirma así como lo que niega, sea cual fuere su opinión sobre el particular y mantener esos dos aspectos juntos y, entre los dos opuestos, encontrar un sendero para su pensamiento, porque todo pensamiento legítimo lleva a un lugar nuevo en la psique.

El pensamiento genuino requiere un esfuerzo. Cuando el centro intelectual está trabajando en su totalidad, todas las partes, divisiones y subdivisiones, se ubican en su orden exacto y desempeñan sus funciones correctas. El centro íntegro rara vez se enciende, pero sólo cuando esto ocurre, el hombre puede responder de manera distinta a influencias de las que antes no tenía conciencia y, así, puede cambiar y transformarse.

Si contemplamos el centro emocional y el intelectual en conjunción, podemos ver sus interferencias. Nuestro aparato intelectual puede aprobar o desaprobar cualquier cosa: es la valoración del centro emocional la que resulta decisiva.

En el centro emocional, todo en la parte negativa trabaja de un modo por completo equivocado. Nicoll toma como ejemplo la sospecha. La sospecha es un estado emocional que no tarda en implicar la parte negativa del centro intelectual y lo lleva a conclusiones negativas. Si la sospecha surge en la parte negativa del centro emocional, hará operar a la parte negativa del centro intelectual, que contribuirá a probar que la sospecha es correcta, siguiendo lo que en terapia sistémica se llama «sistema creencia-percepción autovalidante».

Si pudiéramos «ver» sin las asociaciones mecánicas establecidas en nosotros, veríamos en realidad cómo son las cosas. Esa visión, que caracteriza a la conciencia, se produce cuando logramos integrar los centros, liberados de sus cargas negativas, y podemos recibir la influencia de los centros superiores, meta a la que aspira todo el trabajo de la observación de sí que propone Gurdjieff y que no está muy lejana de los planteamientos fenomenológicos que propugnan el acercamiento intuitivo y directo a la realidad, despojándonos (epojé) de toda idea previa.